Это цитата сообщения MsTataka Оригинальное сообщение

"Рыжик"

Рассказ занял 1-е место в тематическом конкурсе «День Победы в наших сердцах» Международного Фонда "Великий Странник - Молодым".

История о котёнке-зенитчике, рассказ основан на реальных событиях.

Шёл третий день операции советских войск «Багратион» по освобождению Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Раннее утро 26-го июня 1944-го года выдалось необычайно жарким. На часах было шесть утра, а солнце уже разыгралось не на шутку. Батарея 37-миллиметровых автоматических зенитных пушек пыталась нагнать части своей 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта. Следовавшей в сторону посёлка Толочина – райцентра Витебской области, колонне МЗА* с трудом удавалось продолжать движение. Ушедшие вперёд танки напрочь разбили грунтовую дорогу. Для того, чтобы проехать этот заболоченный участок, зенитчикам приходилось рубить ветки, стволы деревьев и укладывать их в колею и в грязь. Горячий пот ежеминутно заливал бойцам глаза, и делавшим импровизированную гать приходилось постоянно снимать каски и выжимать вспотевшие пилотки.

Это цитата сообщения Буала Оригинальное сообщение

ПРАЗДНОВАНИЕ ИМЕНИН НА РУСИ

Именины - это уникальный праздник в культурной традиции России, символизирующий не просто день рождения, а связь человека с историей и культурой. Этот день отмечается с особым трепетом и уважением, ведь он несёт в себе глубинное значение и укоренённость в прошлом.

Алексей Иванович Корзухин "Бабушкины именины"

ИСТОРИЯ И ОСОБЕННОСТИ ИМЕНИН

Именины – это традиция, уходящая корнями в древность, когда в Руси и других христианских странах имя человека было тесно связано с религиозными обрядами и церковным календарем. Имя, данное при крещении, соответствовало имени святого, день памяти которого и становился днем именин. Важность этого обычая подчеркивалась воспитанием уважения к святому покровителю, имя которого носил человек.

Это цитата сообщения astra4 Оригинальное сообщение

Рамочка "Окрасились золотом купола..."

Это цитата сообщения Буала Оригинальное сообщение

ЦИТАТЫ ИНОСТРАНЦЕВ ПОБЫВАВШИХ В РОССИИ В РАЗНЫЕ ВЕКА О НРАВЕ РУССКОГО НАРОДА

«Русские люди никогда не будут счастливы, зная, что где-то творится несправедливость»,

- Шарль де Голль, французский государственный деятель, президент Франции.

Это цитата сообщения Буала Оригинальное сообщение

1 июня - Благоверный князь Димитрий Донской

Благоверный великий князь Димитрий Донской родился в 1350 году, воспитывался под руководством святителя Алексия Московского. Христианское благочестие святого князя Димитрия сочеталось с его талантом выдающегося государственного деятеля. Он посвятил себя делу объединения русских земель и освобождению Руси от татаро-монгольского ига.

Собирая силы для решающего сражения с полчищами Мамая, св. Димитрий просил благословения у преподобного Сергия Радонежского. Старец воодушевил князя, направил ему в помощь монахов-схимников Александра (Пересвета) и Андрея (Ослябю). За победу на Куликовом поле (между реками Доном и Непрядвой) в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы князь Димитрий стал именоваться Донским. Он устроил Успенский монастырь на реке Дубенке и создал храм Рождества Пресвятой Богородицы на могилах павших воинов. Святой Димитрий преставился ко Господу 19 мая 1389 года, был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.

Это цитата сообщения Буала Оригинальное сообщение

30 мая - Преподобная Евфросиния (в миру Евдокия) Московская

Святая великая княгиня Евдокия родилась в 1353 году. Она была дочерью суздальского князя Димитрия Константиновича († 1383) и его супруги княгини Анны. С младенческих лет воспитанная в духе христианского благочестия, Евдокия отличалась тихим, кротким нравом. Но, живя в Суздале и Переяславле-Залесском, в неспокойной обстановке постоянных междоусобных распрей, которые вели с ее отцом удельные князья, с ранних лет княгиня Евдокия привыкла полагать все свое упование на Бога. В 1367 году она стала супругой благоверного великого князя московского Димитрия Донского († 1389). Их счастливый союз был залогом союза и мира между Московским и Суздальским княжествами. Любовь к супругу и детям княгини Евдокии освящалась ее любовью к Богу. Дела христианского милосердия княгиня и ее супруг сочетали с подвигами поста и молитвы. В своей жизни они полагались на помощь святых, трудами которых была в те времена столь достославна Русская земля.

Время жизни святой благоверной великой княгини Евдокии († 1407) совпадает с эпохой великого игумена земли Русской преподобного Сергия Радонежского, тайнозрителя Святой Троицы. Благочестивую чету можно с полным основанием считать учениками преподобного Сергия. Святитель Алексий, митрополит Московский, был близок к княжескому семейству; духовником Евдокии и Димитрия был ученик преподобного Сергия, игумен Симонова монастыря, святой Феодор (впоследствии архиепископ Ростовский). Преподобный Сергий был крестным отцом их двоих детей (всего у княжеской четы было 8 сыновей и 4 дочери).

Это цитата сообщения Буала Оригинальное сообщение

Каких животных запрещалось употреблять в пищу на Руси

Сегодня на территории России практически не существует категорических запретов на употребление продуктов в пищу. А ведь всего несколько веков назад список разных видов мяса, рыбы и дичи, которые нельзя было есть, был достаточно велик. При этом запрет был настолько строг, что за его нарушение в некоторых случаях вполне можно было понести суровое наказание, вплоть до смертной казни.

Телятина

Телятину на Руси не ели.

Наверное, самое суровое наказание полагалось за употребление в пищу телятины, которую на Руси не ели на протяжении многих веков. В некоторых регионах предусмотрительно отказывались ещё и от говядины. Этнограф-русист из университета Сорбонны (Париж) Галина Кабакова считает: корни этого запрета уходят в далёкое прошлое, когда во времена язычества у восточных славян, как сейчас у жителей Индии, корова считалась священным животным. Другая версия объясняет табу невыгодностью есть маленькое животное, если его можно вырастить и после получить от коровы или бычка мяса значительно больше. Считается, будто непопулярность в народе Лжедмитрия объяснялась, в том числе, и его любовью к телятине.

Это цитата сообщения Ларса Оригинальное сообщение

Ольга Мезенцева 2. Мудрый совет бабушки с молодой душой

|

Это цитата сообщения MsTataka Оригинальное сообщение

Святитель Николай: иконы и фрески

Молитвенник за тех, кто в беде, святитель Николай горячо и искренне любим людьми на всех континентах, и вряд ли на свете найдется хоть один православный храм, где нет его икон или фрески с его изображением.

Никола в Ильей Пророком и Георгием. Новгород. К.XV - нач.XVI в.

Фреска в наосе храма Вознесения Господня, XIV век. Монастырь Високи Дечани. Сербия. Косово и Метохия

Это цитата сообщения tomishka Оригинальное сообщение

Простые рамочки для текста

Это цитата сообщения MsTataka Оригинальное сообщение

Поспи, солдат... И.Артюхина.

|

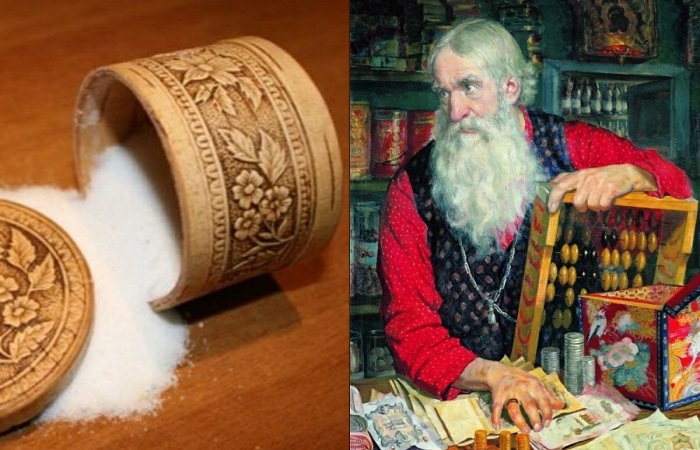

Сегодня люди без особого страха одалживают друг у друга различные вещи и не видят в этом ничего особенного. На Руси же существовали самые различные запреты в отношении таких действий. Были вещи, которые нельзя было брать от других людей ни в коем случае. Читайте в материале, когда наши предки не давали в долг денег, почему не было принято ходить к соседям за солью и какие ужасы могли произойти с девушкой, которая одолжила свадебное платье.

Ода о женщине

|

|

|

© Copyright: Владимир Казмерчук, 2016

Свидетельство о публикации №116101402783

В изобилии современных игрушек кукла занимает важное место, помогая ребёнку осознавать роль человека в социуме, семье. Наши предки маленькую тряпичную красавицу использовали не только как детскую забаву, но и считали мощным оберегом.

История славянских кукол-оберегов

Предположительно первые предметы, напоминающие кукол появились много тысячелетий назад, когда человек научился обрабатывать камень и другие подручные материалы. Подтверждением тому, является найденная на территории Чехии кукла, изготовленная из мамонтовой кости, с подвижными конечностями. Сакральные куклы наших предков были олицетворением духов, языческих богов, служили неотъемлемой частью обрядов и даже жертвоприношений, значились мощными оберегами. Изготавливались такие куклы из подручных средств.

Одними из первых считаются зольные куклы. Разбухая в воде, зола легко формуется в шар, к которому крепили веточки, мешковину. Такой славянский оберег символизировал очаг, сопутствовал человеку при смене места жительства. Позднее, с появлением льняных тканей зародилась кукла-мотанка (узелковая). Наполнителем служила солома, кудель, лыко, трава.

У разных народов были материалы, применяемые в изготовлении магических предметов: воск, глина, дерево.

|

Это цитата сообщения ира_пичурова Оригинальное сообщение

Как на самом деле стирать подушки и одеяла