ДНЕВНИК

25-07-2027 22:21

Сет, значение имени

Атаргатис

Наказание Сета

Фракийский всадник

Гемма Иуды

Сет Змееборец

Зеркало, увитое змеей

Святилище Зевса в Лабрандах

Многоликий Геракл

Бык Юлиана

Священный брак с быком

Геката Мудрая, Единородная, Страшная

Орфическая философия Загрея

Призы́вные эпитеты Аполлона и Диониса

От Фасиса до Танаиса

Селена-Геката в сонетах М. Волошина

Эпитеты Гекаты

Аполлон на Боспоре и в Ольвии

Лягушки на древнеегипетских сосудах

Образы рая в раннехристианских мозаиках

Духовная сущность Ка

Духовная сущность Ба

Духовная сущность Ах

Пат и рехит

Хеб-сед

Триады Менкаура

Египетские короны дешрет и хеджет

Палетка Нармера

Исида в эпоху синкретизма

Воскресение, египетская традиция

Культ императора

Нумены

Додонский оракул

Сечет и сечетиу

Дионис Медовый

Иакх

Загрей, минойское наследие

Прибытие Диониса

Дионис в Дельфах

Козленок в молоке

Жертвоприношение. Менадическая традиция

Птах, тот кто южнее Белых стен

Бастет-Сотис

Веста

Дедал

Сол Непобедимый

Yhwh & Mwt

Маат

Метемпсихоз в греческой философии

Обрезание в Древнем Египте

Дева-мать

Орфический культ

Культовые маски эпохи Рима

[url=https://www.liveinternet.ru/users/vissarion/post453370481/]Анубис в римскомЧитать далее...

комментарии: 1

понравилось!

вверх^

к полной версии

Сет, значение имени

Атаргатис

Наказание Сета

Фракийский всадник

Гемма Иуды

Сет Змееборец

Зеркало, увитое змеей

Святилище Зевса в Лабрандах

Многоликий Геракл

Бык Юлиана

Священный брак с быком

Геката Мудрая, Единородная, Страшная

Орфическая философия Загрея

Призы́вные эпитеты Аполлона и Диониса

От Фасиса до Танаиса

Селена-Геката в сонетах М. Волошина

Эпитеты Гекаты

Аполлон на Боспоре и в Ольвии

Лягушки на древнеегипетских сосудах

Образы рая в раннехристианских мозаиках

Духовная сущность Ка

Духовная сущность Ба

Духовная сущность Ах

Пат и рехит

Хеб-сед

Триады Менкаура

Египетские короны дешрет и хеджет

Палетка Нармера

Исида в эпоху синкретизма

Воскресение, египетская традиция

Культ императора

Нумены

Додонский оракул

Сечет и сечетиу

Дионис Медовый

Иакх

Загрей, минойское наследие

Прибытие Диониса

Дионис в Дельфах

Козленок в молоке

Жертвоприношение. Менадическая традиция

Птах, тот кто южнее Белых стен

Бастет-Сотис

Веста

Дедал

Сол Непобедимый

Yhwh & Mwt

Маат

Метемпсихоз в греческой философии

Обрезание в Древнем Египте

Дева-мать

Орфический культ

Культовые маски эпохи Рима

[url=https://www.liveinternet.ru/users/vissarion/post453370481/]Анубис в римском

СЕТ. ЗНАЧЕНИЕ ИМЕНИ

09-11-2025 19:57

Дмитрий Зеленцов

ОБ ИМЕНИ БОГА СЕТА И ЕГО ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ЗНАЧЕНИЯХ

В египетских текстах встречаются самые разнообразные формы написания имени Сет: Stḫ, Stẖ, Stš. Наиболее распространенным вариантом, который, в частности, имеет место в Текстах Пирамид (за исключением пирамиды Унаса) является идеограмма Stš. Кроме того, имя этого бога может обозначаться только одним символом так называемого животного Сета, лежащего или сидящего, либо же сидящего бога с головой животного (как, например, в текстах пирамиды Унаса). Эти символы могут сопровождаться или замещаться в Текстах Пирамид однобуквенными знаками, причем не всегда одними и теми же. Зачастую они могут комбинироваться с одним из обычных детерминативов богов или тем или иным изображением животного Сета.

Сет (Seth) — устоявшийся греческий вариант произнесения данного имени.¹ Тогда как собственно древнеегипетский мог варьироваться в зависимости от времени и места. Так нижнеегиетским произношением было Setekh (изначально Sutekh), тогда как верхнеегипетским — Set (изначально — Sut). Оригинальное произношение, по мнению Те Вельде, было Suta.

_____________________________

[1] Σήθ ὁ indecl. Сет (египетское божество, соотв. греч. Тифону) Plut.

Значение имени Сет, согласно современным этимологическим стандартам, представляется неясным. Тем не менее, гораздо более важное значение для понимания роли и места данного бога в древнеегипетской религии и мифологии будут иметь объяснения имени Сета, предложенные самими носителями этих воззрений, пусть, с позиции современной науки они и будут выглядеть как псевдоэтимологии.

Как отмечает Те Вельде, «египтяне не задумывались на тем, чтобы рассматривать истинность этимологии в соответствии нашими западными стандартами. Этимология должна быть логичной и истинной с теологической точки зрения. Раскрытие секрета имени должно было также обозначать раскрытие секрета сущности. Египетский теолог принимал этимологию имени Сет как вызывающего хаос, угнетателя или «разбивающего на куски» в качестве истинных, поскольку подобные объяснения соответствовали мифической функции Сета».

Плутарх в труде «Об Исиде и Осирисе» пишет: «А имя «Сет», коим они зовут Тифона, имеет такой смысл: оно означает «покоряющий» и «побеждающий», во множестве случаев оно значит «обращающий в бегство» и «превосходящий». По мнению исследователей, толкование, приводимое Плутархом, не является его собственным, но восходит к египетской традиции. Немецкий египтолог Кеес возводит такую этимологию к египетским толкованиям и прослеживает ее до египетских слов, означающих «приводящий в замешательство, разбивающий/разрывающий на куски».

Осириса, жертву Сета, иногда именовали «лишившимся конечностей», откуда можно сделать предположение, что имеется некоторая связь между мотивом «разрывающего на части» в мифе об Осирисе и этимологией имени Сета, однако сложно сказать, что именно здесь первично. Ж.Даресси утверждает, что произошло своего рода наложение смыслов и Stš означает «тот, кто расчленил, разрубил Осириса».

На основании аналогичного созвучия устанавливается и тесная связь между животным Сета и грифоном. Имя этого существа с телом животного, крыльями и головой орла записывается как tštš — «тот, кто разрывает на куски».

Кроме того, идеограмма tš также означает «граница», «разделение», что заставляет вспомнить о Сете как о боге чужеземных стран и боге границ.

Родственная ей идеограмма tšj — «оставлять, убегать» (вероятно, отсюда значение имени Сета как «обращающего вспять») — обретает и весьма негативный аспект. Хэйес пишет: «Во всех многочисленных примерах, когда появляется tšj, его контекст почти всегда означает «сбежать», «оставить», «пропустить», когда долг, верность или некое иное обязательство требует чьего-либо присутствия».

Кроме того, один из иероглифов, которым обозначали Сета имеет значение «разделяющий» (tšj). Так, про него говорили, что Сет «получает удовольствие от разделения и ненавидит дружбу».

Известный британский египтолог Маргарет Мюррей предлагает совершенно иную этимологию. Она пишет: «Поскольку данное имя начинается с S, то мы склонны предположить здесь наличие каузатива² как в имени крокодилоголового бога Себека (Se-bek), «вызывающий беременность». В таком случае Se-tekh будет означать «опьяняющий, приводящий к опьянению», где опьянение рассматривалось как одержимость богом» (сравн. с культом Вакха).

_____________________________

[2] каузатив (лат. causativus) — форма некоторых глаголов, обозначающие действие над кем-либо или чем-либо, вынуждающее (побуждающее) объекты совершать действия или изменять свое состояние.

Интересно, что в Лейденском папирусе Сет олицетворяет опьяняющую силу пива: «Сет станет необузданным, когда пожелает завоевать сердце вЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Дмитрий Зеленцов

ОБ ИМЕНИ БОГА СЕТА И ЕГО ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ЗНАЧЕНИЯХ

В египетских текстах встречаются самые разнообразные формы написания имени Сет: Stḫ, Stẖ, Stš. Наиболее распространенным вариантом, который, в частности, имеет место в Текстах Пирамид (за исключением пирамиды Унаса) является идеограмма Stš. Кроме того, имя этого бога может обозначаться только одним символом так называемого животного Сета, лежащего или сидящего, либо же сидящего бога с головой животного (как, например, в текстах пирамиды Унаса). Эти символы могут сопровождаться или замещаться в Текстах Пирамид однобуквенными знаками, причем не всегда одними и теми же. Зачастую они могут комбинироваться с одним из обычных детерминативов богов или тем или иным изображением животного Сета.

Сет (Seth) — устоявшийся греческий вариант произнесения данного имени.¹ Тогда как собственно древнеегипетский мог варьироваться в зависимости от времени и места. Так нижнеегиетским произношением было Setekh (изначально Sutekh), тогда как верхнеегипетским — Set (изначально — Sut). Оригинальное произношение, по мнению Те Вельде, было Suta.

_____________________________

[1] Σήθ ὁ indecl. Сет (египетское божество, соотв. греч. Тифону) Plut.

Значение имени Сет, согласно современным этимологическим стандартам, представляется неясным. Тем не менее, гораздо более важное значение для понимания роли и места данного бога в древнеегипетской религии и мифологии будут иметь объяснения имени Сета, предложенные самими носителями этих воззрений, пусть, с позиции современной науки они и будут выглядеть как псевдоэтимологии.

Как отмечает Те Вельде, «египтяне не задумывались на тем, чтобы рассматривать истинность этимологии в соответствии нашими западными стандартами. Этимология должна быть логичной и истинной с теологической точки зрения. Раскрытие секрета имени должно было также обозначать раскрытие секрета сущности. Египетский теолог принимал этимологию имени Сет как вызывающего хаос, угнетателя или «разбивающего на куски» в качестве истинных, поскольку подобные объяснения соответствовали мифической функции Сета».

Плутарх в труде «Об Исиде и Осирисе» пишет: «А имя «Сет», коим они зовут Тифона, имеет такой смысл: оно означает «покоряющий» и «побеждающий», во множестве случаев оно значит «обращающий в бегство» и «превосходящий». По мнению исследователей, толкование, приводимое Плутархом, не является его собственным, но восходит к египетской традиции. Немецкий египтолог Кеес возводит такую этимологию к египетским толкованиям и прослеживает ее до египетских слов, означающих «приводящий в замешательство, разбивающий/разрывающий на куски».

Осириса, жертву Сета, иногда именовали «лишившимся конечностей», откуда можно сделать предположение, что имеется некоторая связь между мотивом «разрывающего на части» в мифе об Осирисе и этимологией имени Сета, однако сложно сказать, что именно здесь первично. Ж.Даресси утверждает, что произошло своего рода наложение смыслов и Stš означает «тот, кто расчленил, разрубил Осириса».

На основании аналогичного созвучия устанавливается и тесная связь между животным Сета и грифоном. Имя этого существа с телом животного, крыльями и головой орла записывается как tštš — «тот, кто разрывает на куски».

Кроме того, идеограмма tš также означает «граница», «разделение», что заставляет вспомнить о Сете как о боге чужеземных стран и боге границ.

Родственная ей идеограмма tšj — «оставлять, убегать» (вероятно, отсюда значение имени Сета как «обращающего вспять») — обретает и весьма негативный аспект. Хэйес пишет: «Во всех многочисленных примерах, когда появляется tšj, его контекст почти всегда означает «сбежать», «оставить», «пропустить», когда долг, верность или некое иное обязательство требует чьего-либо присутствия».

Кроме того, один из иероглифов, которым обозначали Сета имеет значение «разделяющий» (tšj). Так, про него говорили, что Сет «получает удовольствие от разделения и ненавидит дружбу».

Известный британский египтолог Маргарет Мюррей предлагает совершенно иную этимологию. Она пишет: «Поскольку данное имя начинается с S, то мы склонны предположить здесь наличие каузатива² как в имени крокодилоголового бога Себека (Se-bek), «вызывающий беременность». В таком случае Se-tekh будет означать «опьяняющий, приводящий к опьянению», где опьянение рассматривалось как одержимость богом» (сравн. с культом Вакха).

_____________________________

[2] каузатив (лат. causativus) — форма некоторых глаголов, обозначающие действие над кем-либо или чем-либо, вынуждающее (побуждающее) объекты совершать действия или изменять свое состояние.

Интересно, что в Лейденском папирусе Сет олицетворяет опьяняющую силу пива: «Сет станет необузданным, когда пожелает завоевать сердце в

АТАРГАТИС

25-07-2025 08:20

Софья Зинченко

ИХТИОМОРФНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ АТАРГАТИС: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

АННОТАЦИЯ

Образ Атаргатис (Деркето) в античных письменных источниках прочно ассоциируется с ихтиоморфом. Анализ сохранившихся на сегодняшний день изображений показал, что Атаргатис предстает в антропоморфном облике с достаточно четко определенным набором атрибутов. Изображение Атаргатис на монетах, трактуемое как ихтиоморф, есть реплика со статуй Артемиды Эфесской или Афины Магарсии. Некачественная чеканка не передает исходный образец и как результат — исследователи видят в сильно редуцированных элементах ихтиоморфные черты. На сегодняшний день можно прийти к выводу об отсутствии ихтиоморфных изображений Атаргатис.

* * *

Анализируя материал, посвященный выявлению роли античных образцов в формировании средневековых сирен-ихтиоморфов, автором настоящей статьи были выделены те образы, которые гипотетически могли повлиять на выработку иконографии ихтиоморфных существ. В изобразительном искусстве античного мира мало известно изображений женских ихтиоморфных образцов. Но тем важнее письменные подтверждения, пусть и немногочисленные, о наличии и почитании интересующих нас образов. Павсаний указывает на поклонение в Фигалии Эвриноме, дочери Океана, оставляя интересные свидетельства:

Подобное описание, встречающееся у Лукиана из Самосаты в его трактате «О сирийской богине», принято связывать с богиней Атаргатис.

Атаpгатис (Деркето) — богиня плодородия,¹ баалат («госпожа») своего города и народа — почиталась в Северной Сирии, важными культовыми центрами были Иерополис (Манбидж), Гелиополь (Баальбек) и Дамаск.

________________________________

[1] Вероятно, понятие «плодородия», которому покровительствовала Атаргатис, было связано и с экономическим благополучием города, где ее почитали. М.И. Ростовцев полагал, что Атаргатис в Пальмире, появившаяся там благодаря купцам из Дамаска, отвечала за процветание караванной торговли.

Несмотря на то что наиболее распространенны антропоморфные изображения Атаргатис с популярными атрибутами в виде определенных головных уборов (калаф или башенная корона — πύργος), лучей вокруг головы, колосьев, рога изобилия, скипетра и прялки, — обращение к теме возможных ихтиоморфных вариантов изображений богини не случайно. С одной стороны, Атаргатис станет тем важным божеством, в описании генезиса которого в письменных свидетельствах будут постоянно упоминаться ихтиоморфные составляющие; с другой, необходимо попытаться разобраться с рядом исследовательских проблем, возникших при соотнесении с образом Атаргатис определенных изобразительных схем. Среди исследовательских вопросов стоит выделить следующие: какие памятники можно рассматривать как примеры репрезентации Атаргатис в искусстве Древнего мира и каковы их возможные иконографические составляющие.

______________________________________________________________

Деметрий III (95-88 до н.э.). Государство Селевкидов.

Деметрий III (95-88 до н.э.). Государство Селевкидов.

Тетрадрахма (AR 15.65g), ок. 91/90 до н.э. Дамаскский чекан.

Av: бюст Деметрия III в тении;

Rv: культовая статуя Артемиды-Атаргатис в лучевой короне, за плечами — колосья ячменя; BAΣIΛEΩΣ ΔHMHTPIOY ΘEOY ФIΛOПATOP ΣΩTHPOΣ

______________________________________________________________

Обратимся к античным письменным источникам, связанным с Атаргатис. Так, Овидий заявляет:

У Диодора Сицилийского встречаем следующее описание Деркето:

Лукиан упоминает о статуе Деркето в виде ихтиоморфа:

Наряду с ихтиоморфным описанием сирийской богини, Лукиан тут же свидетельствует, что «изображение Деркето, находящееся в Гелиополе,Читать далее...

комментарии: 1

понравилось!

вверх^

к полной версии

Софья Зинченко

ИХТИОМОРФНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ АТАРГАТИС: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

АННОТАЦИЯ

Образ Атаргатис (Деркето) в античных письменных источниках прочно ассоциируется с ихтиоморфом. Анализ сохранившихся на сегодняшний день изображений показал, что Атаргатис предстает в антропоморфном облике с достаточно четко определенным набором атрибутов. Изображение Атаргатис на монетах, трактуемое как ихтиоморф, есть реплика со статуй Артемиды Эфесской или Афины Магарсии. Некачественная чеканка не передает исходный образец и как результат — исследователи видят в сильно редуцированных элементах ихтиоморфные черты. На сегодняшний день можно прийти к выводу об отсутствии ихтиоморфных изображений Атаргатис.

Анализируя материал, посвященный выявлению роли античных образцов в формировании средневековых сирен-ихтиоморфов, автором настоящей статьи были выделены те образы, которые гипотетически могли повлиять на выработку иконографии ихтиоморфных существ. В изобразительном искусстве античного мира мало известно изображений женских ихтиоморфных образцов. Но тем важнее письменные подтверждения, пусть и немногочисленные, о наличии и почитании интересующих нас образов. Павсаний указывает на поклонение в Фигалии Эвриноме, дочери Океана, оставляя интересные свидетельства:

Мне не удалось быть на этом празднике, и я не видал статуи Эвриномы; а от фигалейцев я слыхал, что ее деревянная статуя вся опутана золотыми цепями и что сверху до самых бедер она представляет из себя женщину, а нижняя часть как у рыбы.

(Павсаний «Описание Эллады» VIII. 41, 4.6)

Подобное описание, встречающееся у Лукиана из Самосаты в его трактате «О сирийской богине», принято связывать с богиней Атаргатис.

Атаpгатис (Деркето) — богиня плодородия,¹ баалат («госпожа») своего города и народа — почиталась в Северной Сирии, важными культовыми центрами были Иерополис (Манбидж), Гелиополь (Баальбек) и Дамаск.

________________________________

[1] Вероятно, понятие «плодородия», которому покровительствовала Атаргатис, было связано и с экономическим благополучием города, где ее почитали. М.И. Ростовцев полагал, что Атаргатис в Пальмире, появившаяся там благодаря купцам из Дамаска, отвечала за процветание караванной торговли.

Несмотря на то что наиболее распространенны антропоморфные изображения Атаргатис с популярными атрибутами в виде определенных головных уборов (калаф или башенная корона — πύργος), лучей вокруг головы, колосьев, рога изобилия, скипетра и прялки, — обращение к теме возможных ихтиоморфных вариантов изображений богини не случайно. С одной стороны, Атаргатис станет тем важным божеством, в описании генезиса которого в письменных свидетельствах будут постоянно упоминаться ихтиоморфные составляющие; с другой, необходимо попытаться разобраться с рядом исследовательских проблем, возникших при соотнесении с образом Атаргатис определенных изобразительных схем. Среди исследовательских вопросов стоит выделить следующие: какие памятники можно рассматривать как примеры репрезентации Атаргатис в искусстве Древнего мира и каковы их возможные иконографические составляющие.

______________________________________________________________

Деметрий III (95-88 до н.э.). Государство Селевкидов.

Деметрий III (95-88 до н.э.). Государство Селевкидов.Тетрадрахма (AR 15.65g), ок. 91/90 до н.э. Дамаскский чекан.

Av: бюст Деметрия III в тении;

Rv: культовая статуя Артемиды-Атаргатис в лучевой короне, за плечами — колосья ячменя; BAΣIΛEΩΣ ΔHMHTPIOY ΘEOY ФIΛOПATOP ΣΩTHPOΣ

______________________________________________________________

Обратимся к античным письменным источникам, связанным с Атаргатис. Так, Овидий заявляет:

То ль о тебе, Деркетия,² дочь Вавилона,

Им рассказать, как тебя, чешуей заменив тебе кожу,

В вид превратили другой палестинские — будто бы — воды»…

(Овидий. «Метаморфозы» IV. 44-46).

У Диодора Сицилийского встречаем следующее описание Деркето:

На берегу озера находится храм богини, которую сирийцы называют Деркето, и которая имеет женское лицо и тело в форме рыбы…

(Диодор Сицилийский. Историческая библиотека II. 4.2)

Лукиан упоминает о статуе Деркето в виде ихтиоморфа:

Я видел в Финикии изображение этой Деркето́ — странное зрелище: верхняя часть представляет собою женское туловище, тогда как нижняя, от бедер до ног, сделана в виде рыбьего хвоста.

(Лукиан Самосатский. «О сирийской богине», 14).

Наряду с ихтиоморфным описанием сирийской богини, Лукиан тут же свидетельствует, что «изображение Деркето, находящееся в Гелиополе,

НАКАЗАНИЕ СЕТА

20-11-2024 22:11

Зубов Андрей

ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГАРМОНИЯ

1. Жертвоприношение как наказание Сета

Одним из самых сложных сюжетов Осирического мифа является судьба Сета и Хора после того, как произошел суд. Нам кажется, что судьба Сета однозначно должна быть печальной. Он должен быть осужден и, по всей видимости, казнен. И мы вспоминаем слова, сказанные в Откровении Иоанна по поводу сатаны: «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков» [Откр. 20:10]. Нам кажется, что нечто подобное должно быть и с Сетом. И когда мы встречаем указание в «Текстах Пирамид» (173 а): «О Сет, се брат твой Осирис. Будет восставлен он, дабы жил он и наказал тебя», — это кажется естественным. То есть Осирис будет восставлен, и он накажет Сета. Когда мы слышим слова Хора: «Убил я Сета, и бросил я его связанным на берегу», — тут тоже все понятно, это отмщение за убитого Сетом отца Хора, Осириса.

Когда же мы встречаем более сложные тексты, то у нас появляются некоторые подозрения, что мы понимаем все слишком упрощенно. Вот, например, 670-е речение из погребального покоя пирамиды царя Неферкара:

Рыжий бык — это, безусловно, Сет. Это ритуальные указания, что приносится в жертву бык, и он должен быть съеден. Животное — это только образ, символ чего-то объективно неизобразимого.³ Сет приносится в жертву богами, приносится в жертву Хором и поглощается богами и духами, поскольку мы видим, что все части его тела разделены, как в любом правильном жертвоприношении.

___________________________________

[3] В Египте, традиционно, бык считался символом мощи. Бык, отождествляемый с Сетом, выступает в качестве заместительной жертвы, не только из мести за смерть Осириса, но и с целью лишить Сета его разрушительной силы.

Но нужно помнить и о другом, Сет не может быть уничтожен, он — семя Атума. Божественное семя не может быть уничтожено. И он является частью Девятерицы. Нет его — нет и Девятерицы. У Сета важнейшая функция, это функция разрушения, разрушения для созидания. Поэтому тут стоит задача: Сета наказать, но не уничтожить. Восстановить и его самого, и гармонию всей Девятерицы.

2. Подчинение силы разрушения

В приведенных выше речениях говорится о подъяремном быке. То есть о быке, который находится под ярмом, под некой тяжестью. Речь идет не о ярме в прямом смысле этого слова, которое одевают для того, чтобы тащить плуг, речь идет о том, что он понесет на себе Осириса. В египетских текстах это обозначается очень часто, или часто изображается как рыжий бык (отождествляемый с Сетом) несет на своей спине спеленутую мумию Осириса.

«Тексты Пирамид» в 1467-м параграфе прямо указывают, что Сет избег дня своей смерти. В нескольких речениях «Текстов Пирамид» говорится, что Хор приводит Сета к Осирису.

[quote][i]«Хор привелЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Зубов Андрей

ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГАРМОНИЯ

1. Жертвоприношение как наказание Сета

Одним из самых сложных сюжетов Осирического мифа является судьба Сета и Хора после того, как произошел суд. Нам кажется, что судьба Сета однозначно должна быть печальной. Он должен быть осужден и, по всей видимости, казнен. И мы вспоминаем слова, сказанные в Откровении Иоанна по поводу сатаны: «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков» [Откр. 20:10]. Нам кажется, что нечто подобное должно быть и с Сетом. И когда мы встречаем указание в «Текстах Пирамид» (173 а): «О Сет, се брат твой Осирис. Будет восставлен он, дабы жил он и наказал тебя», — это кажется естественным. То есть Осирис будет восставлен, и он накажет Сета. Когда мы слышим слова Хора: «Убил я Сета, и бросил я его связанным на берегу», — тут тоже все понятно, это отмщение за убитого Сетом отца Хора, Осириса.

Когда же мы встречаем более сложные тексты, то у нас появляются некоторые подозрения, что мы понимаем все слишком упрощенно. Вот, например, 670-е речение из погребального покоя пирамиды царя Неферкара:

«Ты, тот кто поразил моего отца, зарезал более величественного, чем ты, ты поразил моего отца и зарезал ты более величественного, чем ты. О, отец мой, Осирис Пепи, поразил я для тебя поразившего тебя быка. Заколол я для тебя, заколовшего тебя, дикого быка. Убил я для тебя убившего тебя длиннорогого быка. Я покорил тебе, как подъяремного, быка, того, на чьей спине везли тебя, того, кто покорил тебя. Тот, кто простер тебя (уложил мертвым) — сам теперь простертый бык на скотобойне, пронзивший тебя — теперь сам жертвенный бык. Тот, кто оглушил Тебя — сам теперь оглушенный бык.

Отрезал я голову его, отрезал я хвост его. Отрезал я передние ноги его, отрезал я его задние ноги. Верхняя часть его передних ног отдана Хепри. Нижняя часть его передних ног — Атуму, отцу богов. Два его бедра принадлежат Шу и Тефнут. Обе половины его туши (mjdȝwy) принадлежат Гебу и Нут. Две задних голени (swt) принадлежат Исиде и Нефтиде. Оба его бедра (ḫnḏwy) принадлежат Хенти-ирти (Ḫntj-jrty) и Херти (H̱rtj). Позвоночник того быка принадлежит Нейт и Селкет, сердце его принадлежит великой Сехмет. Внутренности (mpḥ) его принадлежат четырем богам, любимым детям Хора: Хапи, Имсети, Дуамутефу и Кебех-сенуфу. Его голова (tp), его хвост (sd), его передние ноги (ˁwy), его задние ноги (rdwy)¹ принадлежат Анубису и Осирису Хенти-менитеф (Ḫnty-mnjtf, властитель обители своей). То от него, что не взяли себе боги, принадлежит духам Нехена и духам Пе.²

Да будем мы вкушать, да будем мы вкушать красного быка для того, чтобы пройти озеро, — именно это и сделал Хор для своего отца, Осириса Пепи.»

_________________________

[1] Дословный перевод ˁwy — «обе руки», rdwy — «обе ноги», но в данном контексте, возможно, имеются в виду «копыта». Все остальные части передних и задних ног быка распределены между богами.

[2] Города Нехен (Nḫn) и Пе (P) — две очень древние царские резиденции на юге и на севере страны; в обеих отправлялся культ соколиного бога Хора.

Рыжий бык — это, безусловно, Сет. Это ритуальные указания, что приносится в жертву бык, и он должен быть съеден. Животное — это только образ, символ чего-то объективно неизобразимого.³ Сет приносится в жертву богами, приносится в жертву Хором и поглощается богами и духами, поскольку мы видим, что все части его тела разделены, как в любом правильном жертвоприношении.

___________________________________

[3] В Египте, традиционно, бык считался символом мощи. Бык, отождествляемый с Сетом, выступает в качестве заместительной жертвы, не только из мести за смерть Осириса, но и с целью лишить Сета его разрушительной силы.

Но нужно помнить и о другом, Сет не может быть уничтожен, он — семя Атума. Божественное семя не может быть уничтожено. И он является частью Девятерицы. Нет его — нет и Девятерицы. У Сета важнейшая функция, это функция разрушения, разрушения для созидания. Поэтому тут стоит задача: Сета наказать, но не уничтожить. Восстановить и его самого, и гармонию всей Девятерицы.

2. Подчинение силы разрушения

В приведенных выше речениях говорится о подъяремном быке. То есть о быке, который находится под ярмом, под некой тяжестью. Речь идет не о ярме в прямом смысле этого слова, которое одевают для того, чтобы тащить плуг, речь идет о том, что он понесет на себе Осириса. В египетских текстах это обозначается очень часто, или часто изображается как рыжий бык (отождествляемый с Сетом) несет на своей спине спеленутую мумию Осириса.

«Тексты Пирамид» в 1467-м параграфе прямо указывают, что Сет избег дня своей смерти. В нескольких речениях «Текстов Пирамид» говорится, что Хор приводит Сета к Осирису.

[quote][i]«Хор привел

ФРАКИЙСКИЙ ВСАДНИК

06-05-2024 16:08

С.А. Качан

БОГ ГЕРОН И ОБРАЗ ИМПЕРАТОРА В РИМСКОМ ЕГИПТЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается сопоставление образов императора и бога Герона. Герон в Римском Египте, выступая в образе восседающего на коне всадника, отождествлялся с Хором — победоносным богом, поражающим врагов. Фракийское божество контаминировалось с Осирисом — умирающим и воскресающим богом, что позволяло Герону быть божеством, способствующим перерождению и утверждению справедливого порядка вещей. Идея перерождения тесно переплеталась с образом венка, который был связан с «венком оправдания» Хора в гробницах и храмах греко-римского времени — символа, дающего победу над врагами, восстановление справедливости, перерождению к новой жизни.

* * *

С вторжением в Египет греко-македонских, а потом и римских войск, в долину реки Нил стали проникать религиозные представления Греции и Рима, которые входили в синтез с египетскими верованиями. Так, во времена правления Птолемеев в Египет проник культ бога Герона (Ἥρων) — фракийского всадника,¹ почитание которого было перенесено в долину реки Нил фракийскими наемниками. Герон появился в Египте в качестве бога-защитника как эллинизированная версия фракийского бога (во Фракии он был связан с охотой и плодородием), и на эту эллинизацию оказало сильное влияние военное окружение, в котором Герон был очень популярен. Культ этого божества сохранился и в римское время, на образ которого оказали воздействие черты египетских богов. В данном исследовании будут рассмотрены следующие вопросы: какие божества египетского пантеона отождествлялись с Героном, какие черты этого бога позволяли сопоставлять его образ с образом римского правителя, как образ Герона, испытавший египетское и греко-римское влияние и связанный с императором, способствовал продвижению Pax Romana в Египте.

Бог Герон в греко-римское время в Египте изображался в образе всадника, что давало основание отождествлять его с Хором, который так же изображался верхом на коне. В образе всадника Герон был изображен на двери храма Пнефероса и Петесухоса в Филадельфии с солнечным диском вокруг головы, выступая как «Привратник» (προπύλαιος).² Данная иконография находит параллель в изображении бога Хора в римской броне, на голове у которого расположен венок и корона царя Верхнего и Нижнего Египта, а сзади представлены солнечные лучи.³ Изображение солнечного диска восходит к образу «венка оправдания» Хора (mȝḥ n mȝˁ-ḫrw), которыми одаривались покойные, изображенные с солнечным диском, в гробницах греко-римского времени.

___________________________

[1] Фракийский всадник обычно изображался в виде охотника скачущего на лошади. Между копытами лошади изображена либо охотничья собака, либо кабан, иногда, лев. Его изображение выдержано в традициях погребальных стел римских всадников, с добавлением синкретических элементов эллинистической и палео-балканской религиозной или мифологической традиции. В греческих и римских надписях Фракийского всадника называют «героем» (дор. Ἥρως, ион. Ἥρων, лат. Heron, Eron). Имя фракийского всадника возможно происходит от фракийского слова «герой» — ierus или iarus.

[2] προπύλαιος (προ-πύλαιος) — находящийся впереди ворот, предвратный (Ἀγυιεύς, sc. Ἀπόλλων Arph.).

[3] Каирский музей, инв. № JE 66143.

Так, в гробнице 1447 из Дейр-эль-Медины (конец II-начало III вв.) на плащанице изображен покойный мальчик, вокруг головы которого представлен нимб, имитирующий солнечный диск. Рядом с изображением мальчика расположена фигура Осириса. Покойные могли носить венок, иконографически схожий с тем, который представлен на голове бога Хора. На погребальном покрывале из Фив (II в.) покойный молодой человек изображен именно с таким венком на голове, а его образ уподоблен образу Осириса. Необходимо отметить, что умершие отождествлялись в греко-римское время с Осирисом или Хатхор (их именовали Осирис-NN, Хатхор-NN). Хор-Аполлон в Египте, согласно античной литературной традиции, был обладателем венка, который «люди поместили над головой этого бога раньше всех прочих», а образ этого божества тесно переплетался с Осирисом, чей образ был связан с всегда зеленым плющом (Diod I. 17.4-5) — символом молодости и перерождения.

В мистериях Исиды венок так же является символом перерождения к новой жизни. В «Метаморфозах» Апулея, Луций для того, чтобы вернуть себе человеческий облик, получил дар от Исиды в виде венка (Apul. Met. XI.13). Неофит Луций в момент посвящения в таинства Исиды предстал в венке, который имитировал солнечные лучи (Apul. Met.Читать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

С.А. Качан

БОГ ГЕРОН И ОБРАЗ ИМПЕРАТОРА В РИМСКОМ ЕГИПТЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается сопоставление образов императора и бога Герона. Герон в Римском Египте, выступая в образе восседающего на коне всадника, отождествлялся с Хором — победоносным богом, поражающим врагов. Фракийское божество контаминировалось с Осирисом — умирающим и воскресающим богом, что позволяло Герону быть божеством, способствующим перерождению и утверждению справедливого порядка вещей. Идея перерождения тесно переплеталась с образом венка, который был связан с «венком оправдания» Хора в гробницах и храмах греко-римского времени — символа, дающего победу над врагами, восстановление справедливости, перерождению к новой жизни.

С вторжением в Египет греко-македонских, а потом и римских войск, в долину реки Нил стали проникать религиозные представления Греции и Рима, которые входили в синтез с египетскими верованиями. Так, во времена правления Птолемеев в Египет проник культ бога Герона (Ἥρων) — фракийского всадника,¹ почитание которого было перенесено в долину реки Нил фракийскими наемниками. Герон появился в Египте в качестве бога-защитника как эллинизированная версия фракийского бога (во Фракии он был связан с охотой и плодородием), и на эту эллинизацию оказало сильное влияние военное окружение, в котором Герон был очень популярен. Культ этого божества сохранился и в римское время, на образ которого оказали воздействие черты египетских богов. В данном исследовании будут рассмотрены следующие вопросы: какие божества египетского пантеона отождествлялись с Героном, какие черты этого бога позволяли сопоставлять его образ с образом римского правителя, как образ Герона, испытавший египетское и греко-римское влияние и связанный с императором, способствовал продвижению Pax Romana в Египте.

Бог Герон в греко-римское время в Египте изображался в образе всадника, что давало основание отождествлять его с Хором, который так же изображался верхом на коне. В образе всадника Герон был изображен на двери храма Пнефероса и Петесухоса в Филадельфии с солнечным диском вокруг головы, выступая как «Привратник» (προπύλαιος).² Данная иконография находит параллель в изображении бога Хора в римской броне, на голове у которого расположен венок и корона царя Верхнего и Нижнего Египта, а сзади представлены солнечные лучи.³ Изображение солнечного диска восходит к образу «венка оправдания» Хора (mȝḥ n mȝˁ-ḫrw), которыми одаривались покойные, изображенные с солнечным диском, в гробницах греко-римского времени.

___________________________

[1] Фракийский всадник обычно изображался в виде охотника скачущего на лошади. Между копытами лошади изображена либо охотничья собака, либо кабан, иногда, лев. Его изображение выдержано в традициях погребальных стел римских всадников, с добавлением синкретических элементов эллинистической и палео-балканской религиозной или мифологической традиции. В греческих и римских надписях Фракийского всадника называют «героем» (дор. Ἥρως, ион. Ἥρων, лат. Heron, Eron). Имя фракийского всадника возможно происходит от фракийского слова «герой» — ierus или iarus.

[2] προπύλαιος (προ-πύλαιος) — находящийся впереди ворот, предвратный (Ἀγυιεύς, sc. Ἀπόλλων Arph.).

[3] Каирский музей, инв. № JE 66143.

Так, в гробнице 1447 из Дейр-эль-Медины (конец II-начало III вв.) на плащанице изображен покойный мальчик, вокруг головы которого представлен нимб, имитирующий солнечный диск. Рядом с изображением мальчика расположена фигура Осириса. Покойные могли носить венок, иконографически схожий с тем, который представлен на голове бога Хора. На погребальном покрывале из Фив (II в.) покойный молодой человек изображен именно с таким венком на голове, а его образ уподоблен образу Осириса. Необходимо отметить, что умершие отождествлялись в греко-римское время с Осирисом или Хатхор (их именовали Осирис-NN, Хатхор-NN). Хор-Аполлон в Египте, согласно античной литературной традиции, был обладателем венка, который «люди поместили над головой этого бога раньше всех прочих», а образ этого божества тесно переплетался с Осирисом, чей образ был связан с всегда зеленым плющом (Diod I. 17.4-5) — символом молодости и перерождения.

В мистериях Исиды венок так же является символом перерождения к новой жизни. В «Метаморфозах» Апулея, Луций для того, чтобы вернуть себе человеческий облик, получил дар от Исиды в виде венка (Apul. Met. XI.13). Неофит Луций в момент посвящения в таинства Исиды предстал в венке, который имитировал солнечные лучи (Apul. Met.

ГЕММА ИУДЫ

08-04-2024 22:19

Аттилио Мастрочинкве

ГЕММА ИУДЫ

Знаменитый антиквар Никола Фабри де Пейреск в XVII веке описал гемму с изображением львиноголового божества. Гемма, вырезана из зеленой яшмы, размером 1.7х2.7сm, хранится в Зале медалей Национальной библиотеки Франции. На лицевой стороне изображен персонаж в доспехах римского воина; в правой руке держит меч, в левой — голову Горгоны. Под изображением табличка (tabula ansata), на которой начертаны две строки со словами (ΛAXAMI / MAΛIAΛI) и две строки с магическими знаками. Идентичная табличка находится в левой части геммы. На обратной стороне — надпись на греческом IOYΔAC.

держит меч, в левой — голову Горгоны. Под изображением табличка (tabula ansata), на которой начертаны две строки со словами (ΛAXAMI / MAΛIAΛI) и две строки с магическими знаками. Идентичная табличка находится в левой части геммы. На обратной стороне — надпись на греческом IOYΔAC.

Эрнест Бабелон заявлял, что отрезанная голова принадлежит предателю Иуде, Бернар де Монфокон и Анри Леклерк интерпретировали имя на оборотной стороне как аллюзию на Иуду в рамках учения каинитов и иудаитов, согласно которым только Иуда знал об истинном предназначении Иисуса, благодаря чему пользовался большим почетом среди адептов этих учений. Андрэ Делатт полагал, что гемма имеет отношение к мифам об обезглавленном божестве, которое бельгийский ученый отождествлял с Осирисом и другими страдающими богами. Кэмпбел Боннер видел в иконографии геммы намеки на черномагические практики, а Эрвин Гуденаф считал, что гемма должна была придавать воинскую силу и отвагу некому неизвестному еврею по имени Иуда.

Я считаю, гемма непосредственно относится к еврейской традиции, говорящей об Иуде, сыне Иакова. Во-первых, стоит заметить, что камень должен был быть одной из двенадцати гемм, носивших имена колен Израиля и украшающих нагрудную пластину Первосвященника. Определенный вид камня относился к определенному колену, а грудная пластина могла давать предсказания.

В 7 главе книги Иисуса Навина рассказывается о том, что Иерихон был заклят: все живое в нем подлежало уничтожению, а все ценности посвящались Богу. Однако Ахан, из колена Иудина, прельстился добычей и взял из заклятого, обратив на себя «гнев Господень». Бог указал, что есть человек, который взял из заклятого, и поэтому сам теперь заклят, и его нужно истребить из еврейского народа. Ахан был выявлен и забит камнями.

Согласно Самаритянскому Пятикнижию, а точнее второй части — Сефер ха-Ямиму, среди всех имен, камень колена Иудина помрачнел на имени Илан (=Ахан).

В хронике Абу Аль-Фатха говорится, что семьи проходили перед Первосвященником, и лишь камень Иудин потемнел на его нагрудной пластине. В Сефер Йеошуа говорится, что еврейские колена шествовали перед храмом и Первосвященником Елеазаром, как вдруг камень помрачнел в присутствии колена Иудина и на имени Илан (=Ахан), когда Первосвященник приблизил камень к родовой книге того колена.

Рассматриваемая гемма изготовлена из зеленой яшмы — камня, который при солнечном свете выглядит зеленым, а при недостаточном освещении становится темным, почти черным; однако по одному только цвету геммы нельзя судить, была ли она создана с умыслом имитировать камень из легенды о Самаритянах. Скорее мы можем сказать, что персонаж, изображенный на гемме — Иуда. В Книге Бытия Иуда описан как молодой лев (Септуагинта: σκύμνος λέοντος Ἰούδα).

В Апокалипсисе Иоан Богослов отождествляет льва из колена Иудина с Иисусом.

На древнем амулете против сглаза призываются печать Соломона и Христос как лев Иудин.¹

__________________________________

[1] H. Leclercq, DACL, 8, s.v. leo de tribu Juda, 2528 (2526-30): другие бронзовые амулеты, которые показывают дурной сглаз в виде совы, сопровождающиеся надписью vincit leo de tribu Iuda (лев из Колена Иудина побеждает), а также бронзовый магический гвоздь с такой же надписью.

Еврейская традиция изображает Иуду как человека с львиной головой, именно так, как показано на гемме. ВЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Аттилио Мастрочинкве

ГЕММА ИУДЫ

Знаменитый антиквар Никола Фабри де Пейреск в XVII веке описал гемму с изображением львиноголового божества. Гемма, вырезана из зеленой яшмы, размером 1.7х2.7сm, хранится в Зале медалей Национальной библиотеки Франции. На лицевой стороне изображен персонаж в доспехах римского воина; в правой руке

держит меч, в левой — голову Горгоны. Под изображением табличка (tabula ansata), на которой начертаны две строки со словами (ΛAXAMI / MAΛIAΛI) и две строки с магическими знаками. Идентичная табличка находится в левой части геммы. На обратной стороне — надпись на греческом IOYΔAC.

держит меч, в левой — голову Горгоны. Под изображением табличка (tabula ansata), на которой начертаны две строки со словами (ΛAXAMI / MAΛIAΛI) и две строки с магическими знаками. Идентичная табличка находится в левой части геммы. На обратной стороне — надпись на греческом IOYΔAC.Эрнест Бабелон заявлял, что отрезанная голова принадлежит предателю Иуде, Бернар де Монфокон и Анри Леклерк интерпретировали имя на оборотной стороне как аллюзию на Иуду в рамках учения каинитов и иудаитов, согласно которым только Иуда знал об истинном предназначении Иисуса, благодаря чему пользовался большим почетом среди адептов этих учений. Андрэ Делатт полагал, что гемма имеет отношение к мифам об обезглавленном божестве, которое бельгийский ученый отождествлял с Осирисом и другими страдающими богами. Кэмпбел Боннер видел в иконографии геммы намеки на черномагические практики, а Эрвин Гуденаф считал, что гемма должна была придавать воинскую силу и отвагу некому неизвестному еврею по имени Иуда.

Я считаю, гемма непосредственно относится к еврейской традиции, говорящей об Иуде, сыне Иакова. Во-первых, стоит заметить, что камень должен был быть одной из двенадцати гемм, носивших имена колен Израиля и украшающих нагрудную пластину Первосвященника. Определенный вид камня относился к определенному колену, а грудная пластина могла давать предсказания.

В 7 главе книги Иисуса Навина рассказывается о том, что Иерихон был заклят: все живое в нем подлежало уничтожению, а все ценности посвящались Богу. Однако Ахан, из колена Иудина, прельстился добычей и взял из заклятого, обратив на себя «гнев Господень». Бог указал, что есть человек, который взял из заклятого, и поэтому сам теперь заклят, и его нужно истребить из еврейского народа. Ахан был выявлен и забит камнями.

Согласно Самаритянскому Пятикнижию, а точнее второй части — Сефер ха-Ямиму, среди всех имен, камень колена Иудина помрачнел на имени Илан (=Ахан).

«Иисус Навин поднялся и созвал всех израильтян перед Первосвященником Елеазаром, который на своей нагрудной пластине имел ряды драгоценных камней а также Урим и Туммим. Он называл имена колен одно за другим, и нагрудная пластина указала на колено Иуды. Вызывал племена в колене Иуды, и пластина указала на племя Зары; затем камень почернел на имени Илан. Это был Илан, сын Карми из рода Завдиева из колена Иуды.»

В хронике Абу Аль-Фатха говорится, что семьи проходили перед Первосвященником, и лишь камень Иудин потемнел на его нагрудной пластине. В Сефер Йеошуа говорится, что еврейские колена шествовали перед храмом и Первосвященником Елеазаром, как вдруг камень помрачнел в присутствии колена Иудина и на имени Илан (=Ахан), когда Первосвященник приблизил камень к родовой книге того колена.

Рассматриваемая гемма изготовлена из зеленой яшмы — камня, который при солнечном свете выглядит зеленым, а при недостаточном освещении становится темным, почти черным; однако по одному только цвету геммы нельзя судить, была ли она создана с умыслом имитировать камень из легенды о Самаритянах. Скорее мы можем сказать, что персонаж, изображенный на гемме — Иуда. В Книге Бытия Иуда описан как молодой лев (Септуагинта: σκύμνος λέοντος Ἰούδα).

«Молодой лев Иуда, с добычи, сын мой, поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица: кто поднимет его?»

(Быт. 49:9)

В Апокалипсисе Иоан Богослов отождествляет льва из колена Иудина с Иисусом.

«И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее.»

(Откр.5:5)

На древнем амулете против сглаза призываются печать Соломона и Христос как лев Иудин.¹

__________________________________

[1] H. Leclercq, DACL, 8, s.v. leo de tribu Juda, 2528 (2526-30): другие бронзовые амулеты, которые показывают дурной сглаз в виде совы, сопровождающиеся надписью vincit leo de tribu Iuda (лев из Колена Иудина побеждает), а также бронзовый магический гвоздь с такой же надписью.

Еврейская традиция изображает Иуду как человека с львиной головой, именно так, как показано на гемме. В

СЕТ ЗМЕЕБОРЕЦ

22-08-2022 00:21

Карлова Ксения Федоровна

СЕТ-ЗМЕЕБОРЕЦ И СВ. ГЕОРГИЙ: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ИКОНОГРАФИЧЕСКОГО ТИПА

АННОТАЦИЯ

В статье исследуются истоки формирования иконографического образа Св. Георгия, повергающего змея. Автор выдвигает гипотезу, согласно которой иконографический тип Св. Георгия-змееборца оформился под влиянием изображений древнеегипетского бога Сета, пронзающего копьем змея. В египетской традиции Сет являлся главным богом-змееборцем, что нашло свое отражение в период Нового царства, когда оформился иконографический сюжет, фиксирующий борьбу Сета со змеем. В дальнейшем, он получил распространение в оазисах Западной пустыни Египта, где имел широкое бытование вплоть до конца римского владычества в Египте.

* * *

Как известно, многие иконографические образы в христианстве сложились под влиянием древнеегипетской культуры. Таковыми, например, являются изображения святого Христофора, имеющего звероподобный облик, образ Богоматери с младенцем, сюжет иконографии Страшного суда. Другим образом, в иконографии которого явно проступают египетские черты, является изображение Св. Георгия-змееборца.

Традиционная иконография Св. Георгия представлена изображением всадника, пронзающего копьем змея. Образ этот, как считается, основан на описанном в житии святого великомученика Георгия Победоносца спасении им царевны от змея — т.н. Чудо Георгия о Змии. Этот сюжет представляет собой один из примеров распространенного в мифологии разных народов мотива борьбы героя со змеем. В частности, этот подвиг Георгия связывается с древнегреческим мифом о спасении Персеем Андромеды от морского чудовища, хотя есть и другие змееборческие сюжеты, к которым может восходить мотив борьбы Георгия со змеем. Как отметил С.Я. Сендерович «византийский культурный мир был превосходной средой для культивирования Чуда Георгия». Чудо о Змии — только один эпизод из жития святого, который отсутствует в древнейших версиях житий Св. Георгия. Возможно, мотив этого чуда восходит к устной традиции VIII в., а в письменном виде он впервые зафиксирован в грузинской рукописи XI в. Древнейшие изображения Георгия-змееборца встречаются в пещерных храмах Каппадокии, с которой и связывается возникновение культа этого святого. Самые ранние примеры — 6-я капелла в Гереме (конец IX - X в. до н.э.), 28-я капелла в Иланлы-Килисе (XI в.) и фреска в церкви Св. Варвары в Соганле (конец X - XI в.).

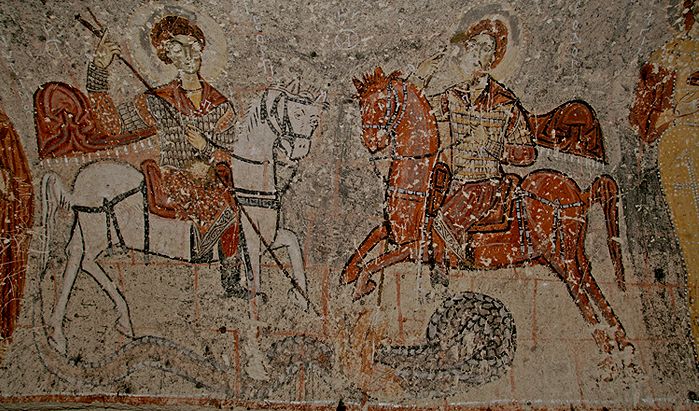

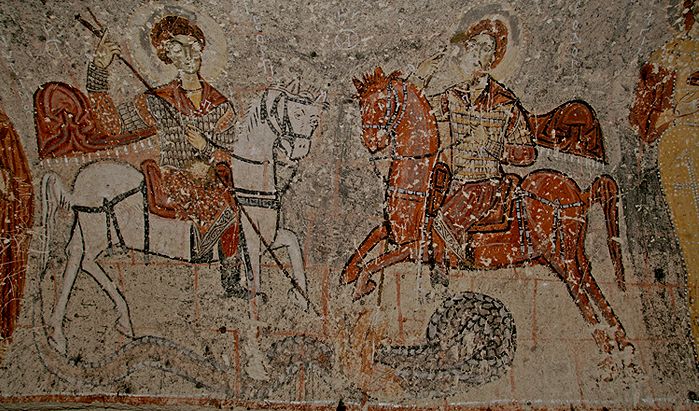

1. Изображение Св. Георгия и Св. Феодора, пронзающих копьем змея. Герем, Турция.

Пример из Герема примечателен также тем, что здесь Георгий изображен не один, а в паре со Св. Феодором, который, сидя на коне, также пронзает копьем змея. Св. Феодор являлся другим знаменитым христианским змееборцем, который к тому же часто изображается в паре со Св. Георгием в качестве противника змея. В христианстве сложился иконографический тип, когда оба святых представлены друг перед другом на конях, поражающие копьем змея или дракона. В житийной литературе и в иконописи образ Св. Феодора в качестве драконоборца оформился, возможно, даже раньше, чем образ Св. Георгия, но позднее остался в его тени. Возникновение и распространение его культа приходится на конец IV в., а первое литературное упоминание о змееборчестве датируется 890г. (Hengstenberg 1912: 78-106, 241-280). Некоторые исследователи полагают, что его образ и лег в основу представлений о Георгии как о змееборце (Лазарев 1953: 205; Walter 1999: 173), хотя проследить иконографическую преемственность обликов этих святых на ранних этапах очень сложно. Вполне вероятно, что говорить следует о синхронном развитии образов Св. Феодора и Св. Георгия в качестве змееборцев в раннем Средневековье.

Наиболее популярным источником сведений о Чуде Георгия о Змие стала «Золотая легенда» (Legenda aurea) генуэзского епископа XIII в. Якоба из Ворагине, в которой представлено сражение святого со змеем. При этом в более древних греческих и латинских версиях Георгий побеждает змея молитвой, а не оружием (Сендерович 2002: 32). Но идейная и символическая иконография змееборчества Георгия, получившая необычайно широкое распространение, восходит к очень древним образцам и, возможно, является первичной по отношению к фольклорному сюжету, повествующему о спасении девы от змея. На ранних изображениях Св. Георгия в Каппадокии или в восточных пределах Византийской империи дева не представлена, а святой повергает змея в одиночку или в паре со Св. Феодором. В связи с этим есть все основания полагать, что к первичной мифологеме об убийстве змея позднее были добавлены фольклорные сюжеты, формированию которых способствовала богатая античная мифологическая традиция.

Еще во второй половине XIX в. французским исследователем Клермоном-Ганно (Charles Clermont-Ganneau) было отмеченоЧитать далее...

комментарии: 1

понравилось!

вверх^

к полной версии

Карлова Ксения Федоровна

СЕТ-ЗМЕЕБОРЕЦ И СВ. ГЕОРГИЙ: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ИКОНОГРАФИЧЕСКОГО ТИПА

АННОТАЦИЯ

В статье исследуются истоки формирования иконографического образа Св. Георгия, повергающего змея. Автор выдвигает гипотезу, согласно которой иконографический тип Св. Георгия-змееборца оформился под влиянием изображений древнеегипетского бога Сета, пронзающего копьем змея. В египетской традиции Сет являлся главным богом-змееборцем, что нашло свое отражение в период Нового царства, когда оформился иконографический сюжет, фиксирующий борьбу Сета со змеем. В дальнейшем, он получил распространение в оазисах Западной пустыни Египта, где имел широкое бытование вплоть до конца римского владычества в Египте.

Как известно, многие иконографические образы в христианстве сложились под влиянием древнеегипетской культуры. Таковыми, например, являются изображения святого Христофора, имеющего звероподобный облик, образ Богоматери с младенцем, сюжет иконографии Страшного суда. Другим образом, в иконографии которого явно проступают египетские черты, является изображение Св. Георгия-змееборца.

Традиционная иконография Св. Георгия представлена изображением всадника, пронзающего копьем змея. Образ этот, как считается, основан на описанном в житии святого великомученика Георгия Победоносца спасении им царевны от змея — т.н. Чудо Георгия о Змии. Этот сюжет представляет собой один из примеров распространенного в мифологии разных народов мотива борьбы героя со змеем. В частности, этот подвиг Георгия связывается с древнегреческим мифом о спасении Персеем Андромеды от морского чудовища, хотя есть и другие змееборческие сюжеты, к которым может восходить мотив борьбы Георгия со змеем. Как отметил С.Я. Сендерович «византийский культурный мир был превосходной средой для культивирования Чуда Георгия». Чудо о Змии — только один эпизод из жития святого, который отсутствует в древнейших версиях житий Св. Георгия. Возможно, мотив этого чуда восходит к устной традиции VIII в., а в письменном виде он впервые зафиксирован в грузинской рукописи XI в. Древнейшие изображения Георгия-змееборца встречаются в пещерных храмах Каппадокии, с которой и связывается возникновение культа этого святого. Самые ранние примеры — 6-я капелла в Гереме (конец IX - X в. до н.э.), 28-я капелла в Иланлы-Килисе (XI в.) и фреска в церкви Св. Варвары в Соганле (конец X - XI в.).

1. Изображение Св. Георгия и Св. Феодора, пронзающих копьем змея. Герем, Турция.

Пример из Герема примечателен также тем, что здесь Георгий изображен не один, а в паре со Св. Феодором, который, сидя на коне, также пронзает копьем змея. Св. Феодор являлся другим знаменитым христианским змееборцем, который к тому же часто изображается в паре со Св. Георгием в качестве противника змея. В христианстве сложился иконографический тип, когда оба святых представлены друг перед другом на конях, поражающие копьем змея или дракона. В житийной литературе и в иконописи образ Св. Феодора в качестве драконоборца оформился, возможно, даже раньше, чем образ Св. Георгия, но позднее остался в его тени. Возникновение и распространение его культа приходится на конец IV в., а первое литературное упоминание о змееборчестве датируется 890г. (Hengstenberg 1912: 78-106, 241-280). Некоторые исследователи полагают, что его образ и лег в основу представлений о Георгии как о змееборце (Лазарев 1953: 205; Walter 1999: 173), хотя проследить иконографическую преемственность обликов этих святых на ранних этапах очень сложно. Вполне вероятно, что говорить следует о синхронном развитии образов Св. Феодора и Св. Георгия в качестве змееборцев в раннем Средневековье.

Наиболее популярным источником сведений о Чуде Георгия о Змие стала «Золотая легенда» (Legenda aurea) генуэзского епископа XIII в. Якоба из Ворагине, в которой представлено сражение святого со змеем. При этом в более древних греческих и латинских версиях Георгий побеждает змея молитвой, а не оружием (Сендерович 2002: 32). Но идейная и символическая иконография змееборчества Георгия, получившая необычайно широкое распространение, восходит к очень древним образцам и, возможно, является первичной по отношению к фольклорному сюжету, повествующему о спасении девы от змея. На ранних изображениях Св. Георгия в Каппадокии или в восточных пределах Византийской империи дева не представлена, а святой повергает змея в одиночку или в паре со Св. Феодором. В связи с этим есть все основания полагать, что к первичной мифологеме об убийстве змея позднее были добавлены фольклорные сюжеты, формированию которых способствовала богатая античная мифологическая традиция.

Еще во второй половине XIX в. французским исследователем Клермоном-Ганно (Charles Clermont-Ganneau) было отмечено

ЗЕРКАЛО, УВИТОЕ ЗМЕЕЙ

04-04-2022 11:46

В эпоху Возрождения становится популярным медицинский символ: изображение зеркала, рукоять которого обвивает змея. По расхожему мнению, зеркало является классическим символом осторожности — качества, необходимого врачу, но так как зеркало также являлось и символом роскоши, то, чтобы избежать путаницы, его как символ осторожности стали изображать вместе со змеей — самым осторожным из животных.

роскоши, то, чтобы избежать путаницы, его как символ осторожности стали изображать вместе со змеей — самым осторожным из животных.

Изначально зеркало и змея были символьными знаками, отличающими персонификацию «осторожности, благоразумия и предусмотрительности» — Пруденцию (Prudentia). Хотя на латыни слово prudentia,¹ в первую очередь, имеет коннотации связанные с глубокими знаниями (профессиональными или научными) и жизненным опытом, об осторожности же речь может идти вообще лишь опосредовано. Но, уже словарь итальянского языка дает нам искомое значение «осторожности»,² откуда оно, видимо, перекочевало и во французский язык.³

В XVIII-XIX вв. зеркало стало символизировать честное исполнение долга, чистоту помыслов врача, его искреннее стремление помочь ближнему.

_______________________________

[1] prudentia, -ae f 1) основательное знание; 2) рассудительность, светлый ум, практический ум, благоразумие; 3) опытность в жизни, практичность.

[2] prudent agg осторожный, осмотрительный; благоразумный.

[3] prudent adj (fém - prudente) осторожный, осмотрительный, благоразумный.

Во Франции в архиве Музея Валь де Грас был обнаружен оригинальный набросок Проекта декрета времен Великой французской революции, врученного комитетом общественного спасения Совету здоровья в жерминале 3 года (март 1795). В этом документе впервые описана эмблема, принятая революционным правительством как знак отличия медицинских работников. На эмблеме изображена змея Асклепия, обвивающая три прута, увенчанные зеркалом. Такая эмблема воспроизводилась на форменных пуговицах, утвержденных законопроектом 20 термидора 6 года (7 августа 1798). Кстати, за полгода до этого (17 февраля 1798) в качестве эмблемы медицинских офицеров морского флота была принята змея, обвивающая якорь.

эмблеме изображена змея Асклепия, обвивающая три прута, увенчанные зеркалом. Такая эмблема воспроизводилась на форменных пуговицах, утвержденных законопроектом 20 термидора 6 года (7 августа 1798). Кстати, за полгода до этого (17 февраля 1798) в качестве эмблемы медицинских офицеров морского флота была принята змея, обвивающая якорь.

Сложно сказать по какой причине, но изображение Пруденции с зеркалом и змеей часто использовалось в чеканке жетонов для брокеров Парижской фондовой биржи. Безусловно в финансовых операциях осторожность и взвешенность в принятии решений также более чем необходимы. Но это может быть также и отсыл к тем временам, когда зеркало стоило целое состояние, и являлось символом богатства.

Во Франции, после Великой французской революции, зеркало увитое змеей, стало использоваться еще и как символ революционной власти революционным сенатом. Сенат, основанный 22 фримера 8 года (13 декабря 1799), отчеканил памятную медаль работы Рамбера Дюмареста. На ее оборотной стороне изображено зеркало с рукоятью, обвитой змеей, в качестве эмблемы Сената. Медаль служила одновременно пропуском в здание Сената. В период империи во Франции (1807) этот символ был снова использован как отличительный знак на сенаторских гербах.

В XIX веке во Франции зеркало, обвитое змеей, часто использовалось на нотариальных жетонах, вместе с другими юридическими символами (весы правосудия, скипетр «Рука правосудия», Кодекс нотариусов и др.). Видимо, значение слова «юриспруденция» (jurisprudence, правоведение),⁴ пришедшее из Римского права, помогло вспомнить изначальный смысл слова prudentia (знание, рассудительность, практичность), и зеркало, в руках Пруденции, заиграло новыми красками.

_______________________________

[4] jurisprudence (лат. juris prudentia) f 1) юриспруденция; 2) судебная практика.

juris prudentia, -ae f. (ius u. prudentia) правоведение, наука о праве.

В настоящее время изображение зеркала с рукояткой, обвитой змеей, не используется как символ общественной власти, но как эмблема медицины все еще существует в различных модификациях. Наряду с посохом и чашей, увитыми змеей, зеркало используется в качестве эмблемы медицины во многих странах Европы (Бельгии, Греции, Румынии и др.). Международные конгрессы по истории медицины в Бухаресте (1970), Будапеште (1974), Барселоне (1980) выбрали в качестве эмблемы зеркало, рукоять которого обвивает змея. Это изображение стало эмблемой и Международного общества по истории медицины.

_______________________________

Италия, Падуя. Доменико ЛаццариниЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

В эпоху Возрождения становится популярным медицинский символ: изображение зеркала, рукоять которого обвивает змея. По расхожему мнению, зеркало является классическим символом осторожности — качества, необходимого врачу, но так как зеркало также являлось и символом

роскоши, то, чтобы избежать путаницы, его как символ осторожности стали изображать вместе со змеей — самым осторожным из животных.

роскоши, то, чтобы избежать путаницы, его как символ осторожности стали изображать вместе со змеей — самым осторожным из животных.Изначально зеркало и змея были символьными знаками, отличающими персонификацию «осторожности, благоразумия и предусмотрительности» — Пруденцию (Prudentia). Хотя на латыни слово prudentia,¹ в первую очередь, имеет коннотации связанные с глубокими знаниями (профессиональными или научными) и жизненным опытом, об осторожности же речь может идти вообще лишь опосредовано. Но, уже словарь итальянского языка дает нам искомое значение «осторожности»,² откуда оно, видимо, перекочевало и во французский язык.³

В XVIII-XIX вв. зеркало стало символизировать честное исполнение долга, чистоту помыслов врача, его искреннее стремление помочь ближнему.

_______________________________

[1] prudentia, -ae f 1) основательное знание; 2) рассудительность, светлый ум, практический ум, благоразумие; 3) опытность в жизни, практичность.

[2] prudent agg осторожный, осмотрительный; благоразумный.

[3] prudent adj (fém - prudente) осторожный, осмотрительный, благоразумный.

Во Франции в архиве Музея Валь де Грас был обнаружен оригинальный набросок Проекта декрета времен Великой французской революции, врученного комитетом общественного спасения Совету здоровья в жерминале 3 года (март 1795). В этом документе впервые описана эмблема, принятая революционным правительством как знак отличия медицинских работников. На

эмблеме изображена змея Асклепия, обвивающая три прута, увенчанные зеркалом. Такая эмблема воспроизводилась на форменных пуговицах, утвержденных законопроектом 20 термидора 6 года (7 августа 1798). Кстати, за полгода до этого (17 февраля 1798) в качестве эмблемы медицинских офицеров морского флота была принята змея, обвивающая якорь.

эмблеме изображена змея Асклепия, обвивающая три прута, увенчанные зеркалом. Такая эмблема воспроизводилась на форменных пуговицах, утвержденных законопроектом 20 термидора 6 года (7 августа 1798). Кстати, за полгода до этого (17 февраля 1798) в качестве эмблемы медицинских офицеров морского флота была принята змея, обвивающая якорь.Сложно сказать по какой причине, но изображение Пруденции с зеркалом и змеей часто использовалось в чеканке жетонов для брокеров Парижской фондовой биржи. Безусловно в финансовых операциях осторожность и взвешенность в принятии решений также более чем необходимы. Но это может быть также и отсыл к тем временам, когда зеркало стоило целое состояние, и являлось символом богатства.

Во Франции, после Великой французской революции, зеркало увитое змеей, стало использоваться еще и как символ революционной власти революционным сенатом. Сенат, основанный 22 фримера 8 года (13 декабря 1799), отчеканил памятную медаль работы Рамбера Дюмареста. На ее оборотной стороне изображено зеркало с рукоятью, обвитой змеей, в качестве эмблемы Сената. Медаль служила одновременно пропуском в здание Сената. В период империи во Франции (1807) этот символ был снова использован как отличительный знак на сенаторских гербах.

В XIX веке во Франции зеркало, обвитое змеей, часто использовалось на нотариальных жетонах, вместе с другими юридическими символами (весы правосудия, скипетр «Рука правосудия», Кодекс нотариусов и др.). Видимо, значение слова «юриспруденция» (jurisprudence, правоведение),⁴ пришедшее из Римского права, помогло вспомнить изначальный смысл слова prudentia (знание, рассудительность, практичность), и зеркало, в руках Пруденции, заиграло новыми красками.

_______________________________

[4] jurisprudence (лат. juris prudentia) f 1) юриспруденция; 2) судебная практика.

juris prudentia, -ae f. (ius u. prudentia) правоведение, наука о праве.

В настоящее время изображение зеркала с рукояткой, обвитой змеей, не используется как символ общественной власти, но как эмблема медицины все еще существует в различных модификациях. Наряду с посохом и чашей, увитыми змеей, зеркало используется в качестве эмблемы медицины во многих странах Европы (Бельгии, Греции, Румынии и др.). Международные конгрессы по истории медицины в Бухаресте (1970), Будапеште (1974), Барселоне (1980) выбрали в качестве эмблемы зеркало, рукоять которого обвивает змея. Это изображение стало эмблемой и Международного общества по истории медицины.

_______________________________

Италия, Падуя. Доменико Лаццарини

СВЯТИЛИЩЕ В ЛАБРАНДАХ

24-01-2022 19:37

Кишбали Тамаш

СВЯТИЛИЩЕ В ЛАБРАНДАХ И ДИНАСТИЯ ГЕКАТОМНИДОВ

1. Святилище в Лабрандах

Топоним Λάβρανδα, засвидетельствованный в греческих и латинский текстах в нескольких вариантах написания,¹ имеет лувийское происхождение.² Он обозначает «местность, богатую лаброй (labra)», определенным видом растений (Неrdа 2013: 433, p. 39). Эта связь была утеряна, и античные авторы, описывая святилище Зевса Лабрандского, соотносили название места с лабрисом, двусторонним топором, одним из атрибутов чтимого здесь бога (Plut. Quaest. Gr. 45), или с присылаемой им «свирепой» (λάβρος) грозой. Впрочем, именно возможная связь с лабрисом, с лабиринтом, а также сообщение Геродота о том, что карийцы пришли в Анатолию с эгейских островов (Hdt. 1.172), привели к началу раскопок на территории святилища в 1948 году. Количество находок с карийскими текстами оказалось достаточно скромным, а самыми ранними находками долгое время, вплоть до сезона 2012 года, были фрагменты керамики VII века до н.э. Поиски эгейских связей постепенно уступили место поискам анатолийских корней, но вопрос о начале культовой деятельности в Лабрандах до сих пор остается открытым.

___________________________

[1] Лабранды (Λάβρανδα, Λάβραυνδα, Λάμβραυνδα) — античный город в Карии, исторической области в Малой Азии.

[2] Лувийцы — древняя этнолингвистическая общность 3–2-го тыс. до н. э., носители лувийского языка и лувийского иероглифического письма. Термины «Лувия», «лувийский» принадлежат хеттскому языку (хеттское Luwia, Лувия — ареал расселения лувийцев), у самих лувийцев им соответствовала форма Lukka- (откуда позднейшее античное Ликия).

Святилище находится на верхней центральной точке большой долины, на высоте 650 метров над уровнем моря. На первых этапах оно было связано с природными явлениями — карийцы (или их предки), можно сказать, «служили богам своим, на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом» (Втор. 12.2). Геродот упоминает священную платановую рощу (Hdt. 5.119). Центральной точкой святилища могла быть т.н. «Расколотая скала» (Split Rock) — огромный валун местного гнейса округлой формы, рассеченный на две части. Рядом возвышается еще одна скала (часть коренной породы). В обеих скалах были высечены ступени для подъема и прорублены квадратные ниши для даров.

Приспособление природных форм и применение скальной архитектуры для культовых целей является общей чертой древних народов, населяющих гористые регионы. Это встречается у хеттов, урартов, фригийцев (Berndt-Ersoz 2006: 143). Из-за сходства лабрандского комплекса с фригийскими святилищами, также располагавшимися под открытым небом, возникло предположение, что «Расколотая скала» и ее окружение могли служить местом почитания Кибелы: близость источника, культовые ниши и находка небольшой терракотовой статуэтки Кибелы на троне (V в. до н.э.) подтверждают эту идею. По мнению Л.Карлссона, основным мотивом древнейшего лабрандского культа был священный брак (ἱερός γάμος) между Кибелой, отождествляемой с «Расколотой скалой», и богом Грозы (Karlsson 2013). Самые ранние находки датируются серединой 5 тыс. до н.э., разумеется, это еще не говорит о наличии здесь святилища.

С большой вероятностью можно говорить о том, что во второй половине VII в. до н.э. в Лабрандах святилище уже существует, но оно занимает сравнительно небольшую территорию. Рядом с «природными» элементами появляются новые, рукотворные: укрепляется терраса и в конце VI в. до н.э. строится первый храм. Появление храма не означает, что зона «Расколотой скалы» теряет свою значимость, но определенные сдвиги акцентов можно предположить. Оформление террасы, более четкое выделение теменоса (τέμενος, священное место), появление построек указывают на стремление организовать движение по святилищу.

В IV в. до н.э. на территории Лабранд проводились строительные работы. За сравнительно короткий период времени в святилище был воздвигнут ряд новых зданий, большинство из которых можно напрямую (благодаря вотивным надписям) связать с Мавсолом и Идриеем. Территория была расширена на юг за счет двух новых террас, сообщение между которыми осуществлялось посредством монументальных лестниц. Очевидно, движение участников религиозных праздников играло важную роль в лабрандском ритуале — святилище было кульминационной точкой шествия от города Миласы по «Священной дороге» длиною в 60 стадиев.³ Дорога имела каменное покрытие, и на всем ее протяжении были источники, оформленные небольшими постройками. На территории самого святилища постройки (пропилеи, стои, андроны иЧитать далее...

комментарии: 1

понравилось!

вверх^

к полной версии

Кишбали Тамаш

СВЯТИЛИЩЕ В ЛАБРАНДАХ И ДИНАСТИЯ ГЕКАТОМНИДОВ

1. Святилище в Лабрандах

Топоним Λάβρανδα, засвидетельствованный в греческих и латинский текстах в нескольких вариантах написания,¹ имеет лувийское происхождение.² Он обозначает «местность, богатую лаброй (labra)», определенным видом растений (Неrdа 2013: 433, p. 39). Эта связь была утеряна, и античные авторы, описывая святилище Зевса Лабрандского, соотносили название места с лабрисом, двусторонним топором, одним из атрибутов чтимого здесь бога (Plut. Quaest. Gr. 45), или с присылаемой им «свирепой» (λάβρος) грозой. Впрочем, именно возможная связь с лабрисом, с лабиринтом, а также сообщение Геродота о том, что карийцы пришли в Анатолию с эгейских островов (Hdt. 1.172), привели к началу раскопок на территории святилища в 1948 году. Количество находок с карийскими текстами оказалось достаточно скромным, а самыми ранними находками долгое время, вплоть до сезона 2012 года, были фрагменты керамики VII века до н.э. Поиски эгейских связей постепенно уступили место поискам анатолийских корней, но вопрос о начале культовой деятельности в Лабрандах до сих пор остается открытым.

___________________________

[1] Лабранды (Λάβρανδα, Λάβραυνδα, Λάμβραυνδα) — античный город в Карии, исторической области в Малой Азии.

[2] Лувийцы — древняя этнолингвистическая общность 3–2-го тыс. до н. э., носители лувийского языка и лувийского иероглифического письма. Термины «Лувия», «лувийский» принадлежат хеттскому языку (хеттское Luwia, Лувия — ареал расселения лувийцев), у самих лувийцев им соответствовала форма Lukka- (откуда позднейшее античное Ликия).

Святилище находится на верхней центральной точке большой долины, на высоте 650 метров над уровнем моря. На первых этапах оно было связано с природными явлениями — карийцы (или их предки), можно сказать, «служили богам своим, на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом» (Втор. 12.2). Геродот упоминает священную платановую рощу (Hdt. 5.119). Центральной точкой святилища могла быть т.н. «Расколотая скала» (Split Rock) — огромный валун местного гнейса округлой формы, рассеченный на две части. Рядом возвышается еще одна скала (часть коренной породы). В обеих скалах были высечены ступени для подъема и прорублены квадратные ниши для даров.

Приспособление природных форм и применение скальной архитектуры для культовых целей является общей чертой древних народов, населяющих гористые регионы. Это встречается у хеттов, урартов, фригийцев (Berndt-Ersoz 2006: 143). Из-за сходства лабрандского комплекса с фригийскими святилищами, также располагавшимися под открытым небом, возникло предположение, что «Расколотая скала» и ее окружение могли служить местом почитания Кибелы: близость источника, культовые ниши и находка небольшой терракотовой статуэтки Кибелы на троне (V в. до н.э.) подтверждают эту идею. По мнению Л.Карлссона, основным мотивом древнейшего лабрандского культа был священный брак (ἱερός γάμος) между Кибелой, отождествляемой с «Расколотой скалой», и богом Грозы (Karlsson 2013). Самые ранние находки датируются серединой 5 тыс. до н.э., разумеется, это еще не говорит о наличии здесь святилища.

С большой вероятностью можно говорить о том, что во второй половине VII в. до н.э. в Лабрандах святилище уже существует, но оно занимает сравнительно небольшую территорию. Рядом с «природными» элементами появляются новые, рукотворные: укрепляется терраса и в конце VI в. до н.э. строится первый храм. Появление храма не означает, что зона «Расколотой скалы» теряет свою значимость, но определенные сдвиги акцентов можно предположить. Оформление террасы, более четкое выделение теменоса (τέμενος, священное место), появление построек указывают на стремление организовать движение по святилищу.

В IV в. до н.э. на территории Лабранд проводились строительные работы. За сравнительно короткий период времени в святилище был воздвигнут ряд новых зданий, большинство из которых можно напрямую (благодаря вотивным надписям) связать с Мавсолом и Идриеем. Территория была расширена на юг за счет двух новых террас, сообщение между которыми осуществлялось посредством монументальных лестниц. Очевидно, движение участников религиозных праздников играло важную роль в лабрандском ритуале — святилище было кульминационной точкой шествия от города Миласы по «Священной дороге» длиною в 60 стадиев.³ Дорога имела каменное покрытие, и на всем ее протяжении были источники, оформленные небольшими постройками. На территории самого святилища постройки (пропилеи, стои, андроны и

МНОГОЛИКИЙ ГЕРАКЛ

02-01-2022 11:59

П.Г. Аграфонов

МНОГОЛИКИЙ ГЕРАКЛ

Свод сказаний о деяниях Геракла сложился из самых разнообразных элементов. В нем слилось не только множество мифов, происходящих из разных областей Греции, но вошло и немало чужеземных. Хотя Геракл самый греческий из греческих героев, образ его синкретичен. Кроме тех побед, о которых так много говорили в древности, он совершил еще одну — незаметную… он «победил» множество мифологических персонажей негреческого происхождения, вобрав их в свой образ со всеми их аксессуарами.

Таким образом, Диодор Сицилийский сообщает о трех героях по имени Геракл. Цицерон доводит число таких героев до шести (О природе богов III, 16), Варрон — до сорока трех (Сервий. Комментарии к «Энеиде» Вергилия VIII, 564). Геродот (II, 42) говорит, что когда он спросил о первоначальной родине Геракла, египтяне назвали ему Финикию. В другом месте (VII, 91) он пишет о бронзовой статуе, посвященной фасосцами тирскому Гераклу. Десятиметровый исполин был изображен с атрибутами героя — палицей и луком. Все это произошло за пять поколений до того, как в Греции родился Геракл, сын Амфитриона. Тирский герой был стрелком из лука — солнечным богом² (Нонн Панополитанский. Деяния Диониса, XL, 380), а также покровителем учености, благодаря чему Тир и стал знаменитым городом. Интересно в связи с этим замечание Павсания, который писал, что фасосцы почитали вначале «того же самого Геракла, как и в Тире, но впоследствии, когда их стали считать эллинами, они стали воздавать почет и Гераклу, сыну Амфитриона» (V, 25, 12).

_________________________________

[1] Вероятно речь идет о мифах, связанных с египетским Гором, который часто изображался в образе сокола, либо антропоморфно с соколиной головой. «Сокол» по-гречески звучит как «гераки» (γεράκι), что более чем созвучно с именем Геракла (Ἡρακλής). Это созвучие дает повод для рассмотрения версии о египетском происхождении самого имени «Геракл».

γεράκι τό сокол; ex. τό γεράκι άρπαξε ένα λαγό — сокол схватил кролика.

[2] Финикийский Мелькарт отождествлялся греками с Гераклом. Геродот называет его «тирийский Геракл» (покровитель города Тир), у Нонна он выступает с эпитетом Астрохи́тон — «тот, что в сверкающих одеждах», и отождествляется с Гелиосом (Ἥλιος) — богом солнца.

О Геракл Астрохи́тон, владыка огня, повелитель

Миропорядка, о Гелий, пастырь людей длиннотенный,

По всему небосводу скачущий огненным диском,

Путь двенадцатимесячный деющий, времени отпрыск,

Круг за кругом проходишь — и за твоею повозкой

Жизнь для ста́ра и мла́да льется рекою единой…

Согласно Диодору Сицилийскому (III, 74), египетского Геракла звали Сом или Хам, и он жил за 10 000 лет до Троянской войны, а его греческий тезка унаследовал от него все подвиги. Геракл, сын Алкмены и Зевса… вначале, как говорят, носил имя Алкея, но получил прозвище Геракла, который почитался у тогдашних людей в качестве бога. Поэтому издавна гласит молва, что в Фивах была найдена частная статуя Геракла со следующей надписью: «Алкей, сын Амфитриона, Гераклу в знак благодарности» (Секст Эмпирик. Против ученых). Сюжет, в котором фигурирует Геракл, — это своего рода крючок, на который нанизано большое количество как связанных между собой, так и независимых, а то и просто противоречивых мифов.

Опираясь на свидетельства античных авторов, можно выделить несколько основных персонажей, культы которых слились в культе Геракла. Один из них — Гильгамеш. Как и Геракл, Гильгамеш убивает чудовищного льва и носит его шкуру (VIII, 3, 7; XI, 15), схватив за рога, одолевает небесного быка (VI, 145сл), находит таинственный цветок вечной молодости (XI, 247), посещает сад Инанны, где, убив змею, поселившуюся на чудесном дереве, получает священные предметы из подземного мира (X, 2,35). Отношения между Гильгамешем и его другом Энкиду во многом напоминают отношения между Гераклом, Тезеем и Перифоем. Можно отметить сходство в описании путешествия Геракла наЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

П.Г. Аграфонов

МНОГОЛИКИЙ ГЕРАКЛ