Пожалуй нет ни одного человека на просторах нашей большой страны, который бы никогда не слышал об актере Вячеславе Тихонове. Его знают все. Даже если смотрели не все фильмы с его участием, то уж легендарного Штирлица видели наверняка. Он был простым парнем, а стал всенародным любимцем, самым титулованным артистом СССР и РФ. В нем видели эталон настоящей мужской красоты.

В фильмографии Вячеслава Тихонова очень много работ, которые вошли в сокровищницу кинематографа. Первую славу актеру принесла картина «Молодая гвардия», а всенародную любовь актер почувствовал после выхода картины «Семнадцать мгновений весны».

ДЕТСТВО

Родился Вячеслав Тихонов в Павловском посаде под Москвой 08.02.1928 года. Семья была самая обычная, к искусству никакого отношения не имела. Папа Василий Романович долгие годы трудился в должности механика на местной ткацкой фабрике. Мама Валентина Вячеславовна была воспитателем в фабричном детсаду. У них был свой деревянный двухэтажный дом, в котором жили еще дедушка и бабушка.

Вячеслав Тихонов в молодости

ДЕТСТВО МАЛЬЧИКА ЗАКОНЧИЛОСЬ В 13, КОГДА В 1941-М НАЧАЛАСЬ ВОЙНА. В ШКОЛЕ ОРГАНИЗОВАЛИ ГОСПИТАЛЬ, КУДА СВОЗИЛИ РАНЕНЫХ С ФРОНТА, ПОЭТОМУ ПРОДОЛЖАТЬ ОБУЧЕНИЕ ПРИШЛОСЬ В РЕМЕСЛЕННОМ УЧИЛИЩЕ.

Слава вместе с друзьями поступил туда учиться на токаря. Закончив учебу, Тихонов устраивается на военный завод, стоит за токарным станком с раннего утра до позднего вечера. Парень понимает, что это единственное, что он может сделать для фронта и для победы.

У Вячеслава было очень мало свободного времени, все отнимала работа на заводе. Но в те часы, когда не нужно было идти на смену, он старался провести в кинотеатре «Вулкан», расположенном недалеко от дома. Репертуар был исключительно героическим, а что еще нужно было мальчишкам его поколения. Он восторгался Чапаевым в исполнении актера Б.Бабочкина, Александром Невским, которого талантливо воплотил на экране Н.Черкасов. Любимыми актерами юного Славы были Михаил Жаров и Петр Алейников.

Василий Иванович Суриков - 12 (24) января 1848, Красноярск — 6 (19) марта 1916, Москва — русский живописец, мастер масштабных исторических полотен, академик и действительный член Императорской Академии художеств.

Детство и юность

Российский художник Василий Суриков родился в Красноярске в семье из казачьего сословия. Иван Васильевич Суриков, отец художника, трудился коллежским секретарем, а мать, Прасковья Федоровна Торгошина, занималась домом и детьми.

Когда Сурикову исполнилось 8 лет, семья переехала в село Сухой Бузим Красноярского края — отца перевели туда на службу в акцизное управление. Там мальчик окончил два класса приходской школы при Всехсвятской церкви. В 1858-м Василий поступил в уездное училище в Красноярске, где жил во время учебы в семье тети.

Через год из-за туберкулеза скончался отец, и мать, забрав детей, вернулась в Красноярск. Семья жила, сдавая второй этаж в аренду для получения дохода.

Любовь к живописи у Сурикова проявилась в раннем детстве. Еще в красноярском уездном училище подросток начал брать уроки у учителя рисования Николая Гребнева. Первую осознанную картину художник написал в 1862 году. Это была работа, созданная акварелью, Подросток назвал полотно «Плоты на Енисее».

Завершив обучение в уездном училище, молодой человек пошел на службу в губернское управление. Василию досталась работа писца. Дальнейшая учеба оказалась не по карману семейству Суриковых, которые после смерти отца жили более чем скромно.

Покорение Сибири Ермаком

История создания

В 1735 году Перголези, едва достигший двадцати пяти лет, но уже широко известный, главным образом своими операми, резко меняет образ жизни. Из Неаполя, где проходила, в основном, его деятельность, он переезжает в небольшое местечко Поццуоли, расположенное неподалеку. Причина тому — начинающаяся чахотка. Перголези обращается к духовной музыке. Среди других его сочинений этого года — Stabat Mater.

Stabat Mater dolorosa — «Мать скорбящая стояла» — одна из средневековых секвенций (песнопений, исполнявшихся во время католической мессы после Аллилуйи, перед чтением Евангелия). Автором латинских терцин, повествующих о страданиях Богоматери у подножия креста на Голгофе, считается Якопоне да Тоди, родился между 1228 и 1236 годами, умер предположительно в 1306 году), адвокат, по другим сведениям францисканский монах, из итальянского города Тоди.

С Прощенным воскресеньем поздравляю,

Простите, дорогие, вы меня.

От всей души вас искренне прощаю,

Чтоб жили мы, обиды не тая.

Пусть груз с души спадет, и легче станет,

И сердце возликует до небес.

Пускай обидь, как туман, растают,

Желаю вам прекраснейших чудес.

Тепла, добра и крепкого здоровья,

Пусть в доме вашем будет благодать.

Пусть будет все окутано любовью.

Успехов вам во всем и процветать.

Автор не известен

С Днём Защитника Отечества...

С Днём Защитника Отечества, мужчины!

Ваше мужество – надежда всей страны.

С силой духа вы всегда непобедимы,

А с отвагой в сердце – Родине нужны.

Есть пример для нас, для всех – отцы и деды,

Этот праздник начался когда-то с них.

Тот Союз, что нерушим, и та Победа,

О которых не один написан стих…

Я желаю Вам побед и достижений,

Будьте смелыми и верными судьбе,

По-мужски меняя ход своих решений,

Чтобы думали не только о себе.

Пусть по силам будет вам любое дело,

А в семье царит любовь, тепло, уют.

Из сынишек ваших славных, честных, смелых

Пусть Защитники Отечества растут.

И. Самарина-Лабиринт

Если б не было войны

Исполнила Валентина Толкунова. Муз. Марка Минкова, сл. Игоря Шаферана

Микаэл Таривердиев, 15 августа 1931, Тифлис — 25 июля 1996, Сочи — советский и российский композитор. Народный артист РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР.

В музыку он пришел случайно: увидел у соседей рояль и бегал играть на нем. Хозяевам частый гость вскоре надоел, и они убедили Леона Таривердиева купить сыну пианино. Так в семье появился инструмент, а юный музыкант поступил в школу-десятилетку при Тбилисской консерватории. Музицировать Таривердиеву быстро наскучило. В школе требовали играть гаммы и нелюбимую пьесу Чайковского «Похороны куклы». «Какая кукла! Никакой куклы у меня не было! Само название унижало мое достоинство», — вспоминал свои детские ощущения композитор. Однако мать едва ли не силой усаживала его за инструмент. И вскоре Микаэл не только мастерски заиграл, но и начал сочинять. Записывать собственные мелодии оказалось непросто. Одним из первых произведений композитора стал гимн школы в Тбилиси. А уже в тринадцать лет он написал первые балеты — «На берегу» и «Допрос» — на либретто друга-сверстника Георгия Геловани. Спектакли ставил Вахтанг Чабукиани — солист и балетмейстер Ленинградского театра оперы и балета имени С.М. Кирова, который в те годы жил в Грузии.

"Маленький принц", сл. Н.Добронравов. Поет Эдуард Хиль

Чтоб отдохнуть от шума городского

И залечить души усталой раны,

В усадьбу знаменитого Толстого

Спешу под тень деревьев – великанов.

Какой покой нисходит на входящих,

Что сердце глухо к суетному слогу,

А слышит стройный хор зеленой чащи:

«Мы помним, помним графа Льва Толстого…»

Валентина Пинаевская

Усадьба "Ясная поляна" находится в 14 километрах к юго-западу от Тулы. В XVI веке эти земли граничили с территориями татарских кочевников. Чтобы защитить Москву от их нашествий, здесь начали сооружать засеки: деревья рубили и складывали макушками навстречу врагу. Одним из призасечных поселений было сельцо Ясная Поляна. Впервые оно упоминается в документах 1652 года. Тогда им владел засечный воевода Григорий Карцев, затем его земли перешли по наследству к потомкам. А в 1763 году часть Ясной Поляны купил князь Сергей Волконский — прадед Льва Толстого по материнской линии. Усадьбу унаследовал его сын, Николай Волконский. Он выкупил другие части и объединил их в крупное имение.

При Николае Волконском в усадьбе появились парки, сады, пруды и оранжереи. Князь распорядился построить основной архитектурный ансамбль имения, а сам в это время жил в здании, который позднее назвали Домом Волконского. Однако при жизни Николая Волконского возвели только два флигеля и нижний этаж большого господского дома. В 1821 году князь умер, и имение перешло к его дочери, Марии Волконской. Через год она вышла замуж за графа Николая Толстого. Он достроил дом, и в 1824 году в него переехала вся семья.

Дом Волконского

Море эмоций, восторженных взглядов.

Музыка льётся, мелькают наряды!

Бьются сердца, словно крылья у птицы.

Детки танцуют, боясь ошибиться!

Гаврилин "Тарантелла"

Исполняют учащиеся ОП "Хореографическое творчество" ДШИ им. Балакирева г. Москва

Танец со скакалками.

Исполняет хореографический ансамбль "Школьные годы"

Отвесные утесы и непроглядная тайга, крики бесчисленных птиц и медведи, бегающие по рекам за рыбой, и сотни километров безлюдья, которое изредка нарушает гул моторных лодок – это все Колыма. Фильм «Магадан, заповедные дороги» уведет в потаенные места Крайнего Севера: на полуостров Кони, нерестовую реку Хурен и в подводный мир Охотского моря.

Алекса́ндр Серге́евич Пу́шкин, 26 мая (6 июня) 1799, Москва — 29 января (10 февраля) 1837, Санкт-Петербург — русский поэт, драматург и прозаик, заложивший основы русского реалистического направления, литературный критик и теоретик литературы, историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных литературных деятелей первой трети XIX века. Ещё при жизни Пушкина сложилась его репутация величайшего национального русского поэта. Пушкин рассматривается как основоположник современного русского литературного языка.

Из личной жизни поэта

Александр Пушкин – гений русской и мировой литературы. Его перу принадлежит множество произведений, которые сделали его знаменитым и любимым многими поколениями почитателей его таланта. Можно с точностью сказать, что современный русский литературный язык начался с поэта Александра Пушкина.

Пушкин в Михайловском

Татьяна Пилецкая сыграла почти сто персонажей на сцене театра и примерно пятьдесят в кино. Ее портрет писал известный художник Петров-Водкин, который был ее крестным отцом. Она была знакома с А.Толстым, к ней были неравнодушны самые красивые мужчины страны – Георгий Юматов, Олег Стриженов, А.Вертинский.

Слава пришла к этой актрисе в пятидесятых, после выхода фильма «Разные судьбы». Ей приходили мешки писем и не давали прохода толпы поклонников. А потом все резко оборвалось. Татьяна Пилецкая не снимается более двадцати лет, но ее по прежнему узнают на улице по балетной осанке, высоким каблукам и ослепительной улыбке, перед которой до сих пор не могут устоять мужчины.

ДЕТСТВО

Родилась Татьяна Пилецкая 02.07.1928 года в Ленинграде. Ее отец имел немецкое происхождение, которое впоследствии сыграло роковую роль в его судьбе.

Екатерина Максимова была одной из самых ярких и известных советских балерин. Она жила в эпоху, когда к артистам балета относились как к космонавтам и авиаконструкторам, а имена танцовщиков и хореографов знала вся страна. Максимова по-прежнему остается объектом восхищения поклонников искусства и эталоном мастерства для юных артистов.

Внучка философа Екатерина Максимова родилась 1 февраля в 1939 году в семье интеллектуалов: ее дедушкой был русский философ Густав Шпет. Серьезный интерес девочки к балету сначала насторожил ее маму, так как до этого момента в семье Максимовых не было профессиональных артистов. Тогда она попросила совета у танцовщика и педагога Большого театра Василия Тихомирова, и тот порекомендовал ей отдать дочь в Московское хореографическое училище.

Михайловский сад считается одним из лучших парков Санкт-Петербурга. Объект расположен в историческом центре города, рядом с Михайловским замком, Михайловским дворцом, музеем этнографии и Корпусом Бенуа, входящим в структуру Русского музея.

До основания города на Неве участок, занимаемый Михайловским садом, являлся собственностью шведского дворянина. Победив шведов, император Петр I приказал возвести на этом месте дворец и разбить рядом сад.

Замок, получивший название «Золотые хоромы», а также парк вокруг него, царь подарил своей супруге. Именно поэтому первоначальное наименование Михайловского сада было Царицын сад.

Госуда́рственный Ру́сский музе́й (по 1917 год «Ру́сский Музе́й Импера́тора Алекса́ндра III») — крупнейшее собрание российского искусства в мире. Находится в центральной части Санкт-Петербурга.

Современный Русский музей представляет собой сложный музейный комплекс. Основная экспозиционная часть музея занимает пять зданий: Михайловский дворец - главное здание музея, с выставочным корпусом Бенуа, Михайловский замок, Мраморный дворец, Строгановский дворец и Летний дворец Петра I. В состав музея входят также Михайловский сад, Летний сад, сад Михайловского замка и Домик Петра I на Петровской набережной и ряд других зданий. На 1 января 2015 года собрание Русского музея составило 410 945 единиц хранения. В это число входят произведения живописи, графики, скульптуры, нумизматики, декоративно-прикладного и народного искусства, а также архивные материалы. В 2021 году музей стал вторым по посещаемости художественным музеем в мире.

Франц Петер Шуберт — австрийский композитор, основоположник романтизма, творения Шуберта вошли в число известнейших музыкальных произведений.

Судьба отпустила слишком мало времени для жизни величайшего композитора, но и за свои неполные 32 года жизни, Франц написал великое множество музыкальных шедевров, которые до сегодняшнего дня покоряют и удивляют любителей классической музыки своим неповторим звучанием, чувственностью и разнообразием музыкальных жанров.

ДЕТСТВО И ЮНОШЕСТВО

Родиной великого композитора стала Австрия. Он родился в пригороде Вены, 1797 года. Отец был непрофессиональным музыкантом-любителем. Он стал первым учителем музыки юного Франца. А его музыкальным наставником стал знаменитый Антонио Сальери, который кстати не стал брать за свои уроки плату.

Это цитата сообщения Майя_Пешкова Оригинальное сообщение

Дом-музей Гауди в Барселоне.(Casa Museu Gaudí)

Маргарита Борисовна Те́рехова — советская и российская актриса, режиссёр театра и кино. Народная артистка России лауреат театральной премии им. К. Станиславского. Одна из самых популярных актрис отечественного кинематографа годов.

На счету актрисы множество ролей в кинофильмах, среди которых «Монолог», «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Собака на сене».

Родилась 25 августа 1942 года в городе Туринск Свердловской области в семье актёра областного драмтеатра Бориса Ивановича Терехова. Мать, Галина Станиславовна Томашевич — актриса. Брак распался, и после войны Галина Станиславовна переехала с дочерью к сестре в Ташкент.

Маргарита окончила школу с золотой медалью. Была капитаном юношеской сборной Узбекской ССР по баскетболу. С 1959 года в течение двух лет училась на физико-математическом факультете в Ташкентском университете. Затем, оставив университет, уехала в Москву, где поступила на учёбу в школу-студию Ю. А. Завадского при театре имени Моссовета. После её окончания в 1964 году стала актрисой Театра имени Моссовета, на сцене которого проработала много лет, сыграв немало ролей.

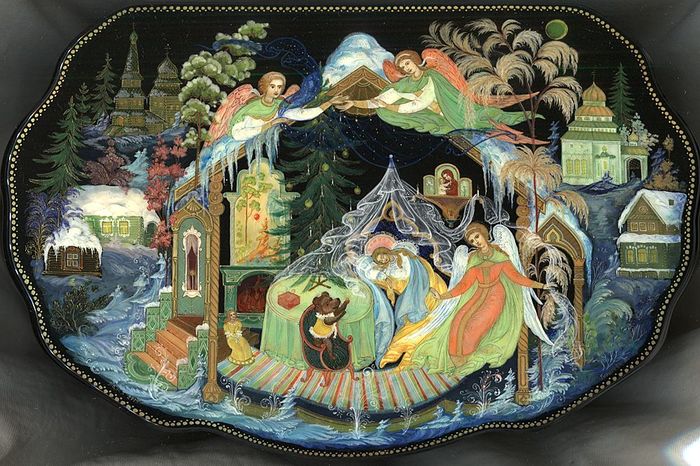

Палех. Название, прославленное на весь мир мастерством художников, не всегда ассоциировалось с красочными шкатулками. По преданию, в леса на берегу речки Палешки бежали иконописцы из Владимира и Суздаля. На месте выжженного леса осели и построились. До революции писали иконы, а новая власть, к религиозной тематике суровая, заставила взяться за светские мотивы — сказки, предания, былины. Писать миниатюры стали на шкатулках.

«Палех — село-академия народная», — говорил в 1863 году Георгий Филимонов, хранитель христианских и русских древностей в первом в Публичном музеев Москве, заведующий архивом Оружейной палаты. В основе палехского стиля — традиции многих иконописных школ. Отличаются палехские иконы особой тонкостью письма, мягкими плавными линиями и сдержанной цветовой гаммой.

Главную доминанту Царского Села – Большой Екатерининский дворец – построили по указу Екатерины I. Фундамент здания заложили в 1717 году. Проект вел немецкий архитектор Иоганн Фридрих Браунштейн. Сам чертеж был не особо амбициозным – это было типичное для России XVIII века здание в стиле русского барокко без архитектурных новшеств. Впрочем, отличная сохранность и добротная работа мастеров позволили дворцу стать частью всемирного наследия.

В 1724 году двухэтажный особняк был торжественно открыт. На празднике трижды палили из 13 пушек, согласно свидетельствам современников. Петр I лично присутствовал на открытии дворца.