Это цитата сообщения НАТАЛИЯ_ПОЛТАВСКАЯ Оригинальное сообщение

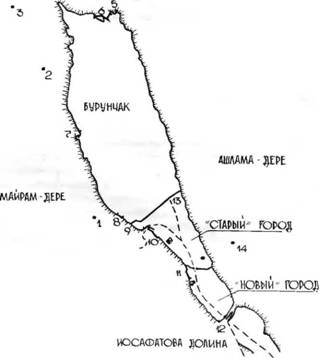

Чуфут-Кале*** археология

Материалы с сайта археология..

|

|

|

Говорят, что Чуфут - это "орлиное гнездо"...

.

Это цитата сообщения НАТАЛИЯ_ПОЛТАВСКАЯ Оригинальное сообщение

Генерал-поручик де Бальмен***В 1776 г. граф де Бальмен был снова послан в Крым

www.bigyalta.com.ua/story/7731

лагерь был в Карасу-базаръ

После присоединения Крыма к России многие татары стали покидать полуостров и переселяться в Турцию. Однако для освоения края были нужны рабочие руки. Отсюда, наряду с официальным разрешением и выдачей всем желающим соответствующих документов (паспортов), стремление администрации удержать как можно больше жителей на занимаемой территории. Переселение из внутренних областей России и приглашение на жительство иностранцев начались несколько позднее. Заботясь о сохранении спокойствия в Крыму, Потемкин 4 мая 1783 г. в ордере генералу Де Бальмену писал: "Воля Ея императорскаго величества есть, чтобы все войска, пребывающие в Крымском полуострове, обращались с жителями дружелюбно, не чиня отнюдь обид, чему подавать пример имеют начальники и полковые командиры"; нарушители должны были отвечать "по всей строгости закона".

***

Бальмены де

— графы, ведут род свой от древней шотландской фамилии Рамзай

де

Бальмен (Ramsay of Balmain), встречающейся уже в XII столетиих Читать далее

Это цитата сообщения НАТАЛИЯ_ПОЛТАВСКАЯ Оригинальное сообщение

Греки в России

www.grek.tomsk.ru/history/russia

|

Это цитата сообщения Краснофлотец Оригинальное сообщение

Бухта Голландия в Севастополе, часть 1

*

[показать] [показать] |

Географические названия – это своего рода исторические памятники, отражающие подчас быт и трудовую деятельность человека. Некоторые топонимы весьма экзотичны и любопытны. И один из них, возникший два века назад – Голландия на Северной стороне Севастополя. Истоки этого названия ведут к преобразованиям Петра I.

Начав в юности с потешных судов, он сумел создать сильный регулярный флот и добился превращения России в великую морскую державу. Под именем Петра Михайловича он учился в Голландии искусству кораблевождения. Там же постигала эту науку и русская молодежь. Но специалистов не хватало. Петр I стал приглашать в Россию лучших голландских мастеров. Так, в Кронштадте, крепости, построенной для защиты столицы, появился поселок Новая Голландия.

Мачтовый лес вначале привозили из-за границы. И в простонародье лесные склады в Кронштадте и Санкт - Петербурге стали называть «Голландиями». Когда основали Севастополь, для «вновь заводимого» Черноморского флота понадобилось много лесоматериала. Везли его из Николаева и Херсона по морю и суше. Единственная дорога из Симферополя в Севастополь в то время выходила на Северную сторону города. Поэтому лес подвозили к удобной бухте, из которой его переправляли в Адмиралтейство, в Килен - бухту и бухту Корабельную. Лесной склад на Северной стороне моряки, прибывшие в Севастополь с Балтики, а за ними и все горожане, стали называть Голландией. Постепенно этот топоним закрепился за балкой, бухтой, затем и пристанью.

Возможна также другая версия образования названия, судя по записи в Лоции Черного моря, изданной Черноморским гидрографическим Депо в 1851 году: «…невдалеке от Инкермана сад командира Порта, называемый Голландиею…». Но этот факт еще требует более детальной проверки, потому что нигде больше не встречается такое толкование в истории названия бухты Голландия.Читать далее

Когда над Севастополем нависла угроза вторжения врага с суши, Верховное Командование поставило перед гарнизоном задачу защитить главную базу флота – Севастополь, создать мощный пояс оборонительных сооружений от Балаклавы до побережья в районе р.Кача. Часть этой огромной работы выполнил личный состав Электромеханической школы, который сооружал укрепления на Северной стороне от Качи до Камышловского оврага, где были созданы три линии оборонительных сооружений, включавших в себя ДОТы, ДЗОТы, артиллерийские установки разных калибров, противотанковые рвы, проволочные заграждения, блиндажи и минные поля. Эти укрепления сыграли огромную роль в обороне города и помогли его защитникам обескровить и надолго задержать врага у стен Севастополя.

Это цитата сообщения НАТАЛИЯ_ПОЛТАВСКАЯ Оригинальное сообщение

Крым. Ю. И. ШУТОВ БОЛЬШОЙ КАНЬОН КРЫМА ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Это цитата сообщения НАТАЛИЯ_ПОЛТАВСКАЯ Оригинальное сообщение

Ккрым...очень много карт городов ЮБК- туристические и не очень...

http://crimea-tour.ru/index_leto_maps.html

КАРТЫЧитать далее

Это цитата сообщения НАТАЛИЯ_ПОЛТАВСКАЯ Оригинальное сообщение

Соч. М.И. Богдановича...Севастополь перед высадкою Союзников в Крым

|

Это цитата сообщения НАТАЛИЯ_ПОЛТАВСКАЯ Оригинальное сообщение

Без заголовка*Отрывки из записок севастопольского сторожила / Сообщ. А.З. // Морской сборник, 1852.

http://mikv1.narod.ru/text/OT_MS52T7N1.htm

Отрывки из записок севастопольского сторожила / Сообщ. А.З. // Морской сборник, 1852. – Т. 7. – № 1. – С. 33- 47.

МОРСКОЙ

СБОРНИК,

ИЗДАВАЕМЫЙ

ОТ МОРСКАГО УЧЕНАГО KOMИTЕTA.

Том VII.

№ 1.

ЯНВАРЬ.

САНКТПЕТЕРБУРГ.

Печатано в типографии Морскаго Кадетскаго Корпуса.

1852.

ОТРЫВКИ ИЗ ЗАПИСОК СЕВАСТОПОЛЬСКАГО СТАРОЖИЛА.

(Записки эти составлены в I828 г., одним из флотских офицеров, и посвящены покойному адмиралу А. С. Грейгу: не известно были ли онн ему представлены или нет: теперь доставлены oне от сына автора).Читать далее

Это цитата сообщения alexis7 Оригинальное сообщение

Краткая история фонтанов

Это уже третий пост в моем блоге о прекрасных рукотворных водных образах - фонтанах.

Сегодня давайте вместе с Вами (тем, кому это интересно) кратко обратимся к истории фонтанов.

Читать далее

Это цитата сообщения НАТАЛИЯ_ПОЛТАВСКАЯ Оригинальное сообщение

Нассау-Зиген К.-Г. Императрица Екатерина II в Крыму. 1787 г. [Отрывки из дневника и переписки] / Перевод и публ. В.В.Т. // Русская старина, 1893. – Т.

http://memoirs.ru/texts/Nassau_RS93T80N11.htm

Нассау-Зиген К.-Г. Императрица Екатерина II в Крыму. 1787 г. [Отрывки из дневника и переписки] / Перевод и публ. В.В.Т. // Русская старина, 1893. – Т. 80. - № 11. – С. 283-299. – Сетевая версия – М. Вознесенский 2006.

ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА II В КРЫМУ.

1787 г.

Принц Карл-Генрих Нассау-3иген, автор помещаемой здесь корреспонденции, состоявший с 1788—1794 гг. в русской службе, в адмиральских чинах, удостоился чести быть представленным, в 1787 г., императрице Екатерине II и сопровождать государыню в ея знаменитое путешествие на юг Poccии.Читать далее

Это цитата сообщения НАТАЛИЯ_ПОЛТАВСКАЯ Оригинальное сообщение

Крым...Большой Каньон Крыма,путеводитель

Большой Каньон Крыма,путеводитель

Это цитата сообщения Краснофлотец Оригинальное сообщение

Александр Куприн в Крыму

Александр Куприн в Крыму

[показать]Посетителям, которые приходят в музей русского писателя С. Н. Сергеева-Ценского на Орлиную гору, экскурсовод обязательно рассказывает: «Эту светлую, обращенную к морю и солнцу веранду один из первых гостей этого дома — писатель А. И. Куприн — назвал «шагальней»... Сто лет прошло с тех пор, как закрепилось оброненное невзначай меткое слово, отразившее привычку С. Н. Сергеева-Ценского расхаживать по веранде, заложив руки за спину, во время работы над своими произведениями.

[показать]Посетителям, которые приходят в музей русского писателя С. Н. Сергеева-Ценского на Орлиную гору, экскурсовод обязательно рассказывает: «Эту светлую, обращенную к морю и солнцу веранду один из первых гостей этого дома — писатель А. И. Куприн — назвал «шагальней»... Сто лет прошло с тех пор, как закрепилось оброненное невзначай меткое слово, отразившее привычку С. Н. Сергеева-Ценского расхаживать по веранде, заложив руки за спину, во время работы над своими произведениями.

А какие же тропы привели Александра Ивановича в Алушту? Что связывало этих людей? Почти ровесники, Александр Иванович был всего на пять лет старше Сергея Николаевича, к началу ХХ века уже имели свой круг читателей. У обоих был опыт армейской жизни, так или иначе отразившийся в их произведениях. Критики прошлого века время от времени любили порассуждать о том, кто первым взялся за отражение армейской темы: Сергеев-Ценский в «Бабаеве» или Куприн в «Поединке»? Самые скрупулезные хорошо знали, что главы из «Бабаева» были напечатаны раньше — в журнальном варианте, хотя отдельной книгой он вышел лишь в 1909 г. Да и само сравнение этих двух произведений по творческой манере вряд ли может иметь общую точку отсчета: отчетливый реализм Куприна и пробы Сергеева-Ценского-модерниста...

Судьба распорядилась так, что и Сергеев-Ценский, и Куприн в бурном октябре 1905 г. оказались в Крыму на гребне волн политических событий, хотя по своей натуре ни один, ни другой людьми, причастными к политике, не были. Пожалуй, их объединяло одно — возмущение несправедливостью и сочувствие безвинно пострадавшим.Читать далее

Но первая встреча в Алуште стала прологом для многих встреч Куприных с Сергеевым-Ценским в Петербурге. Балаклавский доктор Е. М. Аспиз писал:

Когда через некоторое время я приехал к Куприным в гости на день, то нашел сидевшего у них Сергеева-Ценского... У меня тогда, после его ухода, рассказа о нем, оценки его таланта, сложилось впечатление, что Куприны поселились в Алуште отчасти для того, чтобы приблизить к себе Ценского... В 1907 г. Сергеева-Ценского я видел в Петербурге у Куприных, жил он у них тогда на квартире...

Н. Онищенко, «Крымские известия»

Это цитата сообщения НАТАЛИЯ_ПОЛТАВСКАЯ Оригинальное сообщение

Письма графа Сегюра к князю Потемкину.

http://memoirs.ru/texts/Segur_IV80_3_9.htm

http://memoirs.ru/texts/Segur_IV80_3_9.htm

Сегюр Л.-Ф. де. Письма графа Сегюра к князю Потемкину / Сообщ. П.Я. Дашковым // Исторический вестник, 1880. – Т. 3. - № 9. – С. 193-198. – Сетевая версия – М. Вознесенский 2006.

Письма графа Сегюра к князю Потемкину.

ПЕЧАТАЕМЫЯ ниже в русском переводе письма к Потемкину графа Сегюра, французскаго посла при петербургском дворе с 1788 по 1789 г. обязательно сообщены нам во французских подлинниках П. Я. Дашковым. Письма эти, касаясь тех же предметов, о которых говорится и в „Записках" Сегюра (издан. в русск. перев. в 1865 г.) могут служить дополнением к ним и имеют то преимущество, что рисуют отношения Сегюра к Потемкину без тех сглаживаний, которые неизбежны в книге, предназначаемой для всех.

В каждом письме, например, Сегюр клянется Потемкину в дружбе, уверяет в любви, удивляется его уму и деяниям, а между тем в „Записках'' высказывает о нем мнение далеко не лестное. Но так как всесильный фаворит Екатерины II более всех других царедворцев мог быть полезен Сегюру, то последний, разумеется искал его дружбы и льстил ему при всяком удобном случае.Читать далее

Это цитата сообщения НАТАЛИЯ_ПОЛТАВСКАЯ Оригинальное сообщение

палитра Крыма...

http://www.crimeaplanet.ru/palette-of-crimea.html

«Пейзажист должен писать такую землю,

По которой хотелось бы пройти, небо,

По которому хотелось бы полететь, воздух,

Который хотелось бы вдохнуть полной грудью,

А линию горизонта, через которую хотелось бы перешагнуть».

М. Волошин

Это цитата сообщения НАТАЛИЯ_ПОЛТАВСКАЯ Оригинальное сообщение

Бахчисарайский фонтан...Только увидев фонтаны ханского дворца, я понял разницу между востоком и западом»Максимилиан Волошин

Бахчисарайский фонтанЧитать далее

Это цитата сообщения НАТАЛИЯ_ПОЛТАВСКАЯ Оригинальное сообщение

Чаир, то есть лесной сад, формировался в течение нескольких лет, а то и десятилетий.

Чаир, то есть лесной сад, формировался в течение нескольких лет, а то и десятилетий.

Мы можем вырастить прекрасные розы в нашем саду, но никогда не сможем войти в парк под названием Чаир. Нет больше чаиров в Крыму – они вымирают, доживают последние годы! Многие умерли. Умерли дважды: в 1778 и 1944 годах, умерли в тот день, когда создателей и хранителей чаиров депортировали - сначала христиан урумов, а ещё через два столетия - крымских татар. Но иногда в межгорной теснине всё же можно случайно наткнуться на всё ещё живой чаир. Пока ещё живой – спешите увидеть это чудо!

[336x448]Чаир это…

[336x448]Чаир это…

Это цитата сообщения НАТАЛИЯ_ПОЛТАВСКАЯ Оригинальное сообщение

КРЫМ...Д-р. И.М.Саркизов-Серазини НАСЕЛЕНИЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ...ИЗ ПУТЕВОДИТЕЛЯ 1925Г

http://kirimtatar.com/Story/sarkizov.html

Статья из путеводителя "КРЫМ", под общ. редакцией д-ра И.М.Саркизова-Серазини. 1925 год., cc. 55-88

Д-р. И.М.Саркизов-Серазини

НАСЕЛЕНИЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬЧитать далее

Это цитата сообщения НАТАЛИЯ_ПОЛТАВСКАЯ Оригинальное сообщение

О крымских татарах. Разное

http://www.ccssu.crimea.ua/crimea/etno/ethnos/crim_tat/index.htm#m21

Традиционные поселения и жилища

[показать] Разнообразие природно-географической среды Крымского полуострова (горы, предгорье, степь, морское побережье), социально-экономические условия, а также сложность этногенеза крымскотатарского народа оказали большое влияние на все сферы материальной культуры крымских татар и, в частности, на поселения и жилища. Читать далее

[показать] Разнообразие природно-географической среды Крымского полуострова (горы, предгорье, степь, морское побережье), социально-экономические условия, а также сложность этногенеза крымскотатарского народа оказали большое влияние на все сферы материальной культуры крымских татар и, в частности, на поселения и жилища. Читать далее

Это цитата сообщения НАТАЛИЯ_ПОЛТАВСКАЯ Оригинальное сообщение

Без заголовка

http://isar.org.ua/narody-drevnego-kryma/tradicionnoe-zhilishhe-gornogo-kryma.html

25 Апр 2010

Традиционное жилище горного Крыма

Это цитата сообщения НАТАЛИЯ_ПОЛТАВСКАЯ Оригинальное сообщение

Крым.История строительства дорог на ЮБК

http://road-crimea.narod.ru/2008/oldway.htm

История строительства дорог на ЮБК

До присоединения Крыма к России дорог на южный берег Крыма из степной части полуострова практически не было - татары и предшествующие народы пользовались вьючными тропами. Лишь в двадцатые годы девятнадцатого века в связи с развитием хозяйственных связей началось строительство дороги из административного центра Симферополя на южный берег.

Долгое время это был почтовый тракт. В честь окончания его строительства в 1826г установлен первый в Крыму памятник. Сначала он был у самой дороги, но в 1930-х годах она из-за значительной крутизны подъема в этом месте была перенесена, и памятник, оставшийся в стороне, оказался заброшенным. Сейчас на него можно посмотреть, пройдя по тропе несколько сот метров к востоку от автостоянки, расположенной у поста ДАИ на перевале.Читать далее