Минометы великой отечественной войны

|

А. Латухин, инженер-полковник

Начало многим советским артиллерийским системам положили разработки КОСАРТОП - Комиссии особых артиллерийских опытов, возглавляемой выдающимся ученым-артиллеристом В. Трофимовым. Созданная 17 декабря 1918 года, эта комиссия вела исследования широким фронтом. За первые 6 лет немногочисленный по составу, но весьма квалифицированный коллектив комиссии создал более 140 оригинальных научных трудов, выполнил 9 научных и 82 проектно-конструкторские работы. Здесь проектировались и испытывались новые орудия, боеприпасы, приборы и другие предметы артиллерийского вооружения. И когда в декабре 1927 года Артком ГАУ принимал новую программу работ, в основе ее лежали предложения КОСАРТОП.

Группу "Д" - конструктивно-испытательную группу по минометам в газодинамической лаборатории Артиллерийского научно-исследовательского института - возглавил известный артиллерийский инженер Н. Доровлев. Вначале поиски группы "Д" шли по двум направлениям: с одной стороны, разрабатывались мортиры - образцы обычной нарезной артиллерии, с другой - минометы - гладкоствольные орудия с оперенными снарядами. К 1931 году стало ясно, что орудием непосредственной поддержки пехоты должен быть гладкоствольный миномет, стреляющий невращающимися оперенными снарядами - минами. Выполняя те же боевые задачи, что и нарезная мортира, миномет получался гораздо легче, а точность его стрельбы - выше. Сравнительно небольшая сила отдачи при выстреле позволила отказаться от громоздких противооткатных устройств, а незначительное давление пороховых газов почти полностью исключало разгар канала ствола. Группа "Д" установила и основную конструктивную схему минометов - так называемую схему мнимого треугольника (ствол - двунога - опорная плита). Эта схема стала потом классической для дульнозарядных минометов.

В течение 1932-1934 годов группа "Д" создала опытные образцы 60-мм ротного миномета РМ, 82-мм батальонного миномета БМ, 107-мм и 120-мм полковых минометов ПМ. В 1934 году 107-мм миномет был принят на вооружение, спустя два года в войска начал поступать 82-мм миномет.

Иногда спрашивают, почему у нашего батальонного миномета принят калибр 82 мм, а не 81,4 мм, как у разрабатывавшихся в то время иностранных минометов. Конструктор 82-мм миномета образца 1936 года Н. Доровлев обосновал разницу в калибрах так: мины батальонных минометов иностранных армий могли быть использованы при стрельбе из наших минометов, но нашими минами нельзя было стрелять из иностранных минометов. Поскольку на вооружении зарубежных армий состояло немало батальонных минометов 81,4-мм калибра, такое решение сулило несомненные выгоды, что, кстати, и подтвердилось в боях.

1936 год - переломный для советского минометостроения. Конструкторские группы стали превращаться в крупные творческие коллективы. С этого времени большую роль в разработке минометного вооружения начал играть коллектив, который многие годы возглавлял Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий доктор технических наук Б. Шавырин.

57-мм противотанковая пушка ЗИС-2 Грабин 1941 |

[показать] [показать] |

[показать] [показать] |

| ||||

|

Су- 34 Концепция универсального самолёта, объединившего в себе противоречивые требования высокой маневренности и скорости с одной стороны, и большой боевой нагрузки и дальности полёта с другой, могла быть реализована только на основе применения новейших достижений аэродинамики и авиационной технологии, а также на базе разработки перспективных образцов оборудования и вооружения. К решению этой сложной задачи в середине 80-х годов приступил коллектив ОКБ им. П. О. Сухого, незадолго до этого передавший в серийное производство сверхзвуковой одноместный истребитель-перехватчик Су-27. Работы по созданию новой ударной машины четвёртого поколения, разрабатывавшейся под шифром Т-10В (впоследствии самолёту присвоили официальное наименование Су-27ИБ, т.е. "истребитель-бомбардировщик"), возглавил генеральный конструктор М. П. Симонов, а главным конструктором машины был назначен Р. Г. Мартиросов, под непосредственным руководством которого было проведено проектирование самолета. Создание нового радиоэлектронного оборудования, которое должно было составить основу системы управления вооружением Т-10В. было поручено НПО "Ленинец" (г. Санкт-Петербург), которое возглавлял Генеральный конструктор Г. Н. Громов. Авиационное вооружение для нового истребителя-бомбардировщика проектировало несколько предприятий - МКБ "Вымпел" (Генеральный конструктор Г. А Соколовский). ОКБ "Звезда" (главный конструктор Г. И. Хохлов) и МКБ "Радуга" (генеральный конструктор И. С Селезнев). Работы по теме Т-10В велись на базе незавершенного постройкой палубного учебно-тренировочного самолёта Т-10КМ-2 с расположением сидений инструктора и обучаемого пилота рядом. Разработчикам стало очевидно, что самолет с такой компоновкой двухместной кабины имеет значительные резервы для расширения области его применения (в качестве бомбардировщика, разведчика, заправщика, постановщика помех и т д.). ВВС также проявили заинтересованность в двухместном ударном самолёте, предназначенном для замены постепенно устаревающего фронтового бомбардировщика Су-24М. Самолёт Т-10В значительно отличался от базового варианта Су-27 (Т-10С). В конструкцию внесли ряд принципиальных изменений:

|

|

Государственные испытания самолета Т-6 закончились только в 1976 году. Четвертого февраля 1975г. вышло специальное Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о принятии нового штурмовика на вооружение ВВС и Авиации Военно-Морского Флота под названием Су-24 (изделие "41", кодовое обозначение НАТО - Fencer-A). К его постройке подключился Дальневосточный машиностроительный завод им. Ю.A. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, выпускавший по кооперации с НАЗом основные агрегаты самолета, но окончательная сборка производилась только в Новосибирске. Первые серийные самолеты комплектовались двигателями АЛ-21Ф (изд. 85) с тягой на форсаже 87,3 кН. Одной из особенностей этого двигателя было использование титана в компрессоре со сверхзвуковой входной ступенью. Характерным недостатком этого компрессора, газодинамические характеристики которого получились очень хорошими, были так называемые "титановые" пожары. Самолет при этом сгорал со скоростью спички, и выяснить причину их возникновения долго не удавалось. По и эта загадка была разгадана. При сдаче одного из первых серийных самолетов титановый пожар возник из-за того, что лопатки компрессора вытянулись под действием нагрузок и чиркнули по корпусу. В месте касания температура мгновенно подскочила и в условиях избытка кислорода (на то он и компрессор) металл вспыхнул. При горении титана температура достигает 3000╟ С, и это привело к быстрому разрушению самолета. Экипаж покинул машину, но штурман при этом погиб. Для решения проблемы предлагалось использовать двухвальные турбореактивные двигатели Р-29Б-З00 самолета МиГ-23, предлагавшиеся и для экспортного варианта самолета Су-17М2 (Су-22). Это могло ускорить и процесс создания специальной модификации самолета Су-24 для поставок за рубеж. Поставки АЛ-21Ф были тогда строго запрещены, видимо, из-за его "трофейной" родословной - как мы помним, большое влияние на появление на свет этого ТРДФ оказал полученный из Вьетнама J79. В 1974 году прошел испытание самолет Т6-1-8Д, оснащенный его вариантом Р-29Т-ЗОО ("Т" -комплектация для самолета Т-6). Но худшие характеристики расхода топлива заставляли сосредоточится на доводке экономичного АЛ-21Ф. Когда была установлена причина титановых пожаров, ставших серьезной проблемой и при испытаниях самолета С-32М (Су-17М), (КБ "Сатурн" перепроектировало компрессор. Масса и размеры двигателя несколько возросли, но его надежность и тяга также значительно увеличились. После испытаний на Т6-3 самолеты Су-24 стали оснащать доработанными двигателями АЛ-21Ф-3 (изделие 89), а затем АЛ-21Ф-ЗА (унифицированные с самолетом Су-17М) и АЛ-21Ф-ЗАТ (вариант для самолета Т-6 с незначительными компоновочными отличиями). Необходимо отметить, что установленная на Су-24 система аварийного покидания с креслами К-36Д, разработанная под руководством Генерального конструктора Г.И.Северина, проявила очень высокую надежность и не раз спасала жизнь испытателям в самых критических ситуациях. Су-24 стал первым самолетом Военно-воздушных сил, на котором применялась система катапультирования, обеспечивавшая спасение экипажа практически на всех режимах полета, включая этапы нахождения на земле. По нормативным документам система аварийного покидания самолета с креслами К-36Д гарантирует безопасное катапультирование на всех высотах полета и скоростях более 70 км/ч. Высокую надежность системы подтвердил любопытный |

Штурмовик Су-25

Описание штурмовика Су-25

Проектирование самолета началось в 1968 году, первый опытный образец (Т8-1) впервые поднялся в воздух 22 февраля 1975 года. Серийное производство одноместных самолетов было налажено в 1981 г., двухместных Су-25УБ - в 1986 г.

Самолет разработан в следующих модификациях:

Су-25К - экспортный вариант (1985);

Су-25Т - противотанковый вариант (1990);

Су-25ТК - экспортный вариант Су-25Т (1991);

Су-25ТМ - модернизированный вариант Су-25Т с улучшенным бортовым оборудованием (1993);

Су-25УТ - (Су-28) двухместный учебно-тренировочный самолет начального обучения (1986);

Су-25УТГ - двухместный корабельный учебно-тренировочный самолет (1987, серийно строился в 1990 - 1991);

Су-25УБ - двухместный учебно-боевой вариант (1985);

Су-25УБК - экспортный вариант самолета Су-25УБ;

Су-25БМ - буксировщик мишеней (1984).

Отличительной особенностью штурмовика Су-25 является высокая выживаемость, которая обеспечивается комплексом специальных средств повышения боевой живучести и конструктивно-компоновочных мер. Цельносварная кабина выполнена из титановой брони толщиной 24 мм с лобовым оптическим бронеблоком для защиты летчика от крупнокалиберных пуль, осколков ракет и снарядов с основных направлений обстрела. Применены: протектирование и заполнение пенополиуретаном топливных баков, противопожарная защита двигательных отсеков, смежных с топлиыными баками, бронезащита жизненно важных агрегатов и систем, тяги управления повышенной живучести диаметром 40 мм, способные выдержать попадание пули калибра 12,7 мм. Общая масса средств повышения боевой живучести составляет 805 кг, что составляет 7,2% нормальной взлетной массы.

На самолете установлены два турбореактивных, одноконтурных двухвальных двигателя Р-95Ш с тягой 40,2 кН/4100 кгс, на последующих модификациях - Р-195 с тягой 44,1 кН/4500 кгс, размещенных по обеим сторонам фюзеляжа в мотогондолах.

Су-25 может автономно эксплуатироваться с аэродромов подскока с прочностью грунта 6-7 кгс/см2 (с использованием аэромобильного комплекса (АМК-8).

В состав бортового оборудования самолета Су-25 входят лазерная станция подсвета и дальнометрирования "Клен-ПС", а также стрелково-бомбардировочный прицел АСП-17БЦ-8, который позволяет автоматически учитывать баллистику всего класса используемых боеприпасов. Приманяются система предупреждения о радиолокационном облучении СПО-15, устройства выброса дипольных отражателей и пК патронов (256 патронов).

Навигационно-пилотажное оборудование включает навигационный комплекс КН-23-1 в составе инерциальной курсовертикали пКВ-1, доплеровского измерителя путевой скорости и угла сноса ДпСС-7, радиотехническо й системы ближней навигации и посадки РСБН-6С. Однако отсутствие сложного радиоэлектронного оборудования на Су-25 затрудняет применение самолета в сложных метеорологических условиях и ночью.

Вооружение штурмовика размещается на 10 внешних точках подвески: восемь точек, рассчитанных на нагрузку по 500 кг для ракетно-бомбового и артиллерийского оружия, и две точки для оборонительных ракет класса "воздух-воздух" малой дальности Р-60. В его состав может входить: УР "воздух-поверхность" с лазерной головкой самонаведения Х-25МЛ, Х-29Л, и С-25Л (2шт.); авиационные бомбардировочные средства поражения массой до 500 кг, общей массой до 4000 кг; неуправляемы авиационные ракеты типа С-5 (калибр 57 мм), С-8 (калибр 80 мм), С-24 (калибр 240 мм) и С-25 (калибр 340 мм) до 8 блоков; до 4 самолетных подвижных пушечных установок СППУ-22 с пушкой ГШ-23Л (боезапас 260 патронов, стволы могут отклоняться вниз на 30о); 2 УР класса "воздух-воздух" малой дальности. На самолете установлена двуствольная неподвижная пушка ГШ-30 слева на борту в нижней носовой части фюзеляжа (калибр 30 мм, боезапас 250 патронов), предназначенная в основном для поражения слабо бронированных целей типа БТР.

Иллюстрации к минам:

[600x320] [600x320]Фото американской кассетной противопехотной осколочной заградительной мины BLU-92 CD "Ordata2" blu92.jpg:1213x648, 91k |

[524x752] [524x752]"Рус"-деминер Гражданской обороны РС и HELP Борис с найденной им миной ПМА3Valeckij borisandpma3.jpg:524x752, 84k |

[600x345] [600x345]Фото болгарской кассетной противопехотной нажимной фугасной мины ПМД-1 CD "Ordata2" bulgarianpmd1.jpg:1072x618, 63k |

[600x439] [600x439]Чилийский кассетный разбрасыватель CB(ЦБ) 250K и боевые элеметы PM(ПМ)-1 и способы уничтожения MAC BiH cb250k.pm1.submunitions.jpg:1151x844, 104k |

[600x442] [600x442]Место отдыха деминеров групы "Пале-Б" Гражданской обороны РС Valeckij cp.jpg:794x585, 175k |

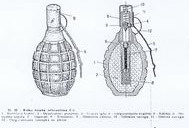

Ручная граната Ф1,применявшаяся в войне в Югославии(в первую очередь ее китайская копия) Valeckij f1.jpg:189x128, 8k |

[600x434] [600x434]В мином поле под Босанским Бродом с группой "Добой-Б" Гражданской обороны РСДраган Васич inminefildnears.brod.jpg:737x534, 98k |

[524x480] [524x480]Белгийская противопехотная фугасная мина нажимная M 35 Jane's Mines and Mine Clearance 1999-00 m35.belgia.jpg:524x480, 99k |

[600x687] [600x687]Amerikanskij kassetnij boepripas M 74 m74.jpg:876x1004, 85k |

[522x480] [522x480]Румынская противопехотная фугасная мина нажимная MAI 75 Jane's Mines and Mine Clearance 1999-00 mai75.romania.jpg:522x480, |

Минное оружие в современном мире и обезвреживание некоторых типов мин (ч.2)

T-72A

Противопехотная нажимная мина фугасного действия (Китай). Вес 140 гр, заряд 51 грамм тротила. Диаметр 78 мм,высота 38 мм. Усилие срабатывания 5-10 кг. Мина оснащенна механическим нажимным взрывателем. Выгнутая тарельчатая пружина из стекловолокна со стальным ударником в центре, укрепленная эпоксидным клеем, при нажиме накалывает детонатор. Переводится эта мина в боевое положение после снятия предохранительной чеки (с кольцом) поворотом нажимной крышки до совпадения риски на нижней половине с крайней справа (из трех) риской на верхней половинке. В общем Т-72 А может быть является один из наилучших образцов мин - она дешева, а после установки нет ни одной детали под механическим напрежением.

Обезвреживание мины производится в обратном порядке, однако вследствие ломания стопора (он виден на разрезе) делает проблематичным возвращение мины в предохранительное положение. Другой вариант обезвреживания мины - с помощью специального самодельного ключа открутить заглушку промежуточного детонатора на дне корпуса мины и извлечь его вместе с капсюлем-детонатором. Третий вариант - вывинтить верхную часть корпуса.

При обезвреживании обязательно следует иметь ввиду, что существует ее аналог (Т-72В) с электронным взрывателем, которая относится к неизвлекаемым и необезвреживаемым минам. Внешне эти две мины можно различить только по форме предохранительной чеки, которая у Т-72В имеет вид треугольника. В боевом положении эти две мины нерзаличимы!

T-72B

Модификация обычной мины Т-72 А с шариковым элементом неизвлекаемости (срабатывает при наклоне мины более чем на 10 градусов). Система работы мины электрическая, источник питания - две батарейки для часов по 3 вольта каждая. Обезвредить эту мину невозможно, имея ввиду уровень риска. Вообще, при идентификации мин типа Т-72 с ними нужно обращаться как с Т-72В несмотря на то, что электронная версия встречается довольно редко.

М14

Противопехотная нажимная мина фугасного действия (США). Масса 100 г, диаметр 56 мм, высота 40 мм, тетриловый заряд 29 г., корпус пластмассовый. В принципе конструкция этой мины не отличается от конструкции китайской Т-72А - под давлением на датчик цели мины тарельчатая пружина с ударником в середине прогибается в обратную сторону, при этом ударник в центре пластины бьет по детонатору. В транспортном положении мина имеет металлический U-образную предохранительную вилку , которая блокирует движение датчика цели (нажимной крышки). При удалении предохранителя датчик цели небходимо повернуть до совпадения стрелки с буквой “A”

Минное оружие в современном мире и обезвреживание некоторых типов мин (ч.1.)

Вопрос разминирования отнюдь не решен с принятием многими странами мира Оттавской Конвенции о запрете производства и использования противопехотных мин.

Во-первых, противотанковые мины этой конвенцией так и не охваченны, а современные конфликты как раз и характерируются частым употреблением различными партизанскими силами противотанковых и противопехотных мин. Эти мины устанавливаемые поодиночно или группами на путях сообщения представляют большую угрозу и для современных армий мира, особенно если устанавливаются подготовленными саперами. Достаточно найти "загрязненную" металлом или рудами почву, чтобы современные миноискатели оказались бессильными. К тому же, противотанковые мины могут закладываться на большую глубину в выбоинах на дорогах или с использованием неметаллических предметов в качестве дополнительных нажимных элементов.

Еще более опасны фугасы, управляемые лазерными и радио взрывателями, либо по электропроводам, натяжными проволками, радиостанциям и даже мобильными телефонами. Они могут закладыватся на глубину ограниченную только мощностью заряда.

Во-вторых, схожую опасность представляют различные противобортовые противотанковые мины и осколочные мины направленного действия с дистанционными взрывателями или дистанционно управляемые. Впрочем подробно данный вопрос будет рассмотрен Валецким в последующих работах.

В-третьих, формальная массовость стран подписавшых конвенцию особой роли не играет. Еще до принятия этой конвенции Третий мир был наводнен миллионами мин произведенными или разработанными в странах противостоящих блоков (прежде всего СССР, ЧССР, ГДР, Болгарии, Румынии, Югославии, Швейцарии, США, Франции, Италии, Бельгии, Португалии, Израиля) в таком количестве что до сих пор эти запасы позволяют вести активные боевые действия десятки лет. Достаточно уточнить, что в арсеналах больших государств, до сих пор не подписавших конвенцию (Россия, Турция, США, Китай, Пакистан, Индия) накоплено более 120 миллионов штук противопехотных мин.

Вряд ли военные, а уж тем более партизанские группы стран Третьего мира откажутся от использования дешевых противопехотных мин не требующих расходов, и весьма эффективных в защите пограничных областей, являющихся частой причиной войн в этом мире.

Кассетные боеприпасы не смогут заменить противопехотные мины ручной установки из-за отсутствия достаточного количества средств дистанционного минирования, слишком дорогих для таких войн не только для стран Третьего мира, но и для многих хоть и развитых, но небогатых стран Америки, Европы и Азии.

К тому же различные партизанские и террористические организации, ставшие в последнее десятилетия играть одну из главных ролей в таких войнах, в состоянии использовать главным образом мины ручной установки, либо в лучшем случае, простейшие переносные и буксируемые установки дистанционного

|

|

|

|

Ту-160 (стратегический бомбардировщик)

Начало работ над новым многорежимным стратегическим авиационным носителем в СССР можно отнести к 1967 году, когда к работам над ним приступили два отечественных авиационных ОКБ: ОКБ П.О. Сухого и только что восстановленное ОКБ В.М.Мясищева. 28 ноября 1967 года вышло правительственное постановление по новому самолету. От разработчиков требовалось спроектировать и построить самолет-носитель, обладающий исключительно высокими летными данными. Например, крейсерская скорость на высоте 18000 м оговаривалась 3200-3500 км/ч, дальность полета на этом режиме определялась в пределах 11000-13000 км, дальность полета в высотном полете на дозвуковой скорости и у земли соответственно равнялась 16000-18000 км и 11000-13000 км. Ударное вооружение оговаривалось сменным и включало в себя ракеты воздушного базирования (4 х Х-45, 24 х Х-2000 и др.), а также свободнопадающие и корректируемые бомбы различных типов и назначения, суммарная масса боевой нагрузки достигала 45 тонн. К началу 70-х годов оба ОКБ, основываясь на требованиях полученного задания и предварительных ТТТ ВВС, подготовили свои проекты. Оба ОКБ предлагали четырехдвигательные самолеты с крылом изменяемой стреловидности, но совершенно разных схем - Т-4МС, М-18 и М-20. В 1969 году ВВС сформулировали требования к перспективному стратегическому многорежимному самолету. Разработку предполагалось вести на конкурсной основе. Помимо ОКБ П.О.Сухого и ОКБ В.М. Мясищева, решено было привлечь к работам ОКБ А.Н. Туполева. До 1970 года ОКБ А.Н.Туполева присутствовало во всех этих перепитиях с новым "стратегом" лишь как наблюдатель, исправно участвуя во всех обсуждениях и заседаниях по теме. Загруженному текущей работой по большому количеству самолетов (во второй половине 60-х годов ОКБ выпустило на испытания Ту-154, Ту-144, Ту-22М, Ту-142) руководству ОКБ было не до новых заказов, хотя тема явно вписывалась в традиционное генеральное направление работ туполевцев. В 1970 году, оценив реальное положение дел и дальнейшие перспективы с разработкой новой стратегической машины в СССР, взвесив свои возможности и возможности своих конкурентов, ОКБ А.Н. Туполева приступило к работам по новому проекту, основываясь на требованиях выдвинутых в 1967 году. Проектные работы велись в отделении "К" ОКБ под общим руководством А.А. Туполева, в дальнейшем руководство было возложено на Главного конструктора В.И.Близнюка, долгие годы до этого работавшего в команде С.М.Егера, где он участвовал в проектировании системы "135"; затем была работа в отделении "К", где ему пришлось работать над проектами первых туполевских беспилотных сверхзвуковых ЛА (самолеты "121" и "123"), а затем долгие годы работать по СПС-1 Ту-144. Большой вклад в работу над проектом внес нынешний руководитель работ по Ту-144ЛЛ и СПС-2 Ту-244 А.Л.Пухов. Новый проект ОКБ |

![]() Ту-95

Ту-95

Во второй половине Великой Отечественной войны перед советской авиационной промышленностью была поставлена задача по созданию дальнего скоростного высотного бомбардировщика, который по своим летно-техническим данным соответствовал бы новейшему американскому дальнему бомбардировщику В-29 "Суперфорт-ресс". Начавшиеся в 1943 году исследовательские и опытно-конструкторские работы привели к разработке нескольких отечественных проектов самолетов подобного назначения. ОКБ А.Н.Туполева к 1945 году достаточно далеко продвинулось в проектировании четырехмоторного бомбардировщика "64", доведя работы практически до стадии эскизного проектирования и макета ОКБ В.М.Мясищева со своими аналогичными проектами "202" и "302" не вышло далее уровня техпредложений и аванпроектов. Окончание войны с Германией, реальная возможность конфронтации в ближайшем будущем с союзниками по антигитлеровской коалиции, появление в США ядерной бомбы и активные работы по атомной проблеме в СССР заставили руководство страны и авиапрома форсировать работы по созданию новейшего бомбардировщика-носителя будущей советской атомной бомбы. Решение было найдено на пути развертывания серийного производства В-29 на основе нескольких машин, интернированных в 1944 году на советском Дальнем Востоке. Задача создания и запуска в серию отечественного аналога В-29 - дальнего бомбардировщика Ту-4 в кратчайший срок решается туполевским коллективом. Ту-4 запускается в серию и идет на вооружение советских ВВС. Его радиус действия мог обеспечить поражение целей только лишь в пределах Европейского и Азиатского театров военных действий. Основной противник СССР по разгоревшейся "Холодной войне" - США -для соединений Ту-4 был практически не достигаем. И если территория СССР в большей и в наиболее стратегически важной своей части была досягаема для американских бомбардировщиков среднего класса типа В-29 и В-50, стартующих с европейских и азиатских баз, то для достижения территории США с баз на территории СССР нашим ВВС требовался стратегический самолет с радиусом действия порядка 7000 км, приближающийся по комплексу боевых и летных качеств к американскому межконтинентальному бомбардировщику В-36. В течение почти трех лет ОКБ А.Н. Туполева постепенно наращивало боевой потенциал своих новых разработок в области стратегической авиации, прорабатывая и строя в опытных образцах проекты дальних и сверхдальних бомбардировщиков, постепенно приближаясь к заветной цели - достичь на своем бомбардировщике Америки. В 1951 году ОКБ начинает испытания самолета "85", который в ходе летных испытаний подтверждает дальность полета около 12000 км. Туполевцы близки к заветной цели, но на дворе начало 50-х годов, уже летают и реактивные истребители, и реактивные бомбардировщики со скоростями, приближающимися к скорости звука. Поршневой гигант "85" в этой компании уже выглядит анахронизмом. У советской авиационной промышленности в борьбе за паритет в области стратегических авиационных вооружений выход один - не топтаться на месте, ударяя по "американским хвостам" пятилетней давности, а резко форсировать работы в области развития реактивной стратегической авиации, тем самым попытаться сравняться с Америкой, а может быть и вырваться вперед. Решением этой важнейшей для страны стратегической задачи стало развертывание в СССР сразу двух крупнейших авиационных программ по созданию межконтинентальных бомбардировщиков Ту-95 и М-4.

Созданию скоростного дальнего бомбардировщика Ту-95 способствовало: во-первых, выдвижение новых требований к пилотируемому стратегическому носителю ядерного оружия со стороны ВВС; во-вторых, новые направления в развитии компоновки околозвукового тяжелого самолета и выборе его основных параметров; в-третьих, появление новых мощных и экономичных силовых установок на базе турбовинтовых двигателей.

Усиление в конце 40-х годов средств противовоздушной обороны, поступление на вооружение истребителей-перехватчиков с трансзвуковыми скоростями полета,

Дальний бомбардировщик Ту – 22М3

Дальний бомбардировщик Ту – 22М Предназначен для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами морских и наземных целей днем и ночью, в любых метеоусловиях.

Работы по созданию самолета с крылом изменяемой геометрии были начаты в 1965 г. Первый полет самолет совершил 30 ав- густа 1969 г. В 1971 г. началась постройка малой серии самолетов Ту-22М-1, а 1973 г. - крупносерийное производство бомбардировщиков Ту-22М-2. В 1977 г. совершил первый полет бомбардировщик Ту-22М-3, на котором, в отличие от предшественников, были установлены новые двигатели, воздухозаборники с горизонтальным клином, усовершенствованное шасси, бортовое радиоэлектронное оборудование и вооружение, а также увеличен угол стреловидности крыла.

В конце 1980-х гг. создан разведывательный самолет Ту-22МР, переданный в серийное производство.

Модификации:

• Ту-22М-0 - опытный самолет ("145", 1969);

• Ту-22М-1 - малосерийный самолет (1971);

• Ту-22М-2 (1973), Ту-22М-3 (1977) - серийные бомбардировщики;

• Ту-22МР - разведывательный самолет.

Комплект оборудования включает: РЛС "ПНА", обеспечивающая обнаружение наземных и морских целей; оптический бомбардировочный прицел с ТВ каналом; инерциальную навигационную систему. Самолет может быть оборудован системой дозаправки топливом в полете системой "шланг-конус" (на Ту-22М-3 демонтирован в соответствии с условиями договора ОСВ-2). Экипаж, состоящий из четырех человек, размещается в катапультных креслах КТ-1. пмеется комплекс РЭП.

Ту-22М не имеет системы автоматического огибания рельефа местности, однако он способен совершать относительно продолжительный маловысотный полет для уклонения от поражения средствами ПВО противника. Так, в 1975 г. группа самолетов Ту-22М-2, возглавляемая П. С. Дейнекиным, совершила длительный маловысотный полет, на участках которого высота уменьшалась до 40-60 м.

В соответствии с Договором об ограничении стратегических вооружений, подписанным между СССР и США, Ту-22М-3 лишили системы дозаправки в воздухе, американцы согласились не причислять его к классу стратегических бомбардировщиков. В связи с этим для размещения топлива используются все резервы планера. Помимо восьми фюзеляжных баков топливо заливается в семь кессон-баков в крыле, фюзеляже и киле. Для предотвращения взрыва поров топлива в баках при их пробитии применяется система наддува нейтрального газа.

Под фюзеляжем в полуутопленном положении и под крылом могут разместиться до трех УР типа Х-22М, до 10 аэробаллистических УР класса "воздух-поверхность" малой дальности типа Х-15 (6 - на многопозиционной пусковой установке в фюзеляже и 4 - на внешних узлах подвески).

Бомбовое вооружение общей массой до 24 000 кг (69 бомб по 250 кг или 8 бомб по 1500 кг) размещается в отсеке вооружения, на двух подфюзеляжных и двух подкрыльных многозамковых бомбодержателях.

Оборонительное вооружение включает: установленные в хвостовой части фюзеляжа две пушки ГШ-23 (калибр 23 мм, 4000 выстр./мин) на Ту-22М-1 и Ту-22М-2, (на Ту-22М-3 - одна) с дистанционной системой управления, имеющие телевизионный и радиолокационный каналы (на Ту-22М-0 вместо пуѿек размещены блоки системы радиоэлектронного противодействия и контейнер с тормозным парашютом).

Ту-22М-2 и Ту-22М-3 находятся на вооружении ВВС и ВМС России, выпускаются серийно. На 1992 г. в ВВС СНГ насчитывалось 380 Ту-22М-2 и Ту-22М-3. Самолеты Ту-22М-2 и Ту-22М-3 с большим успехом применялись в боевых действиях в Афганистане в 1987-1989гг. (боевых потерь не имелось).

Характеристики дальнего бомбардировщика Ту – 22М3

Размах прямого крыла, м 34.28

Размах стреловидного крыла, м 23.3

Длина, м 41.46

Высота, м 11.05

Площадь прямого крыла, кв.м 183.57

Площадь стреловидного крыла, кв.м 175.8

Масса пустого

Состав ВВС России

ВВС России по размеру флота уступает только Соединенным Штатам Америки.

По состоянию на 2008 год, численность личного состава ВВС РФ составляет примерно 183 000 человек. В эксплуатации Военно-воздушных сил находятся порядка 2 800 самолётов и вертолётов.

Точный количественный и качественный состав ВВС РФ является секретной информацией. Приведённые ниже данные собраны по открытым источникам и могут содержать существенные неточности. Это усугубляется тем, что некоторое число самолётов и вертолётов, формально причисляемых к находящимся в эксплуатации, полностью выработали ресурс или разукомплектованы, поэтому не способны участвовать в боевых действиях без капитального ремонта.

Истребительная авиация

- МиГ- 29 / МиГ-29СМТ — 255 (на октябрь 2009) + примерно 300 на хранении

- МиГ- 31 / МиГ-31БМ — 158[8] + до 200 на хранении

- Су- 27/ Су-27СМ — 271 + 100 на хранении, 24 су-27см + 12 су-27см закуплено в августе 2009 года (время передачи в войска - 2009-2011 гг) + 2 Су-27 закуплено в октябре 2009 года

- Су- 30/ Су-30МК2 — 5 + 4 закуплено в августе 2009 года (время передачи в войска - до 2011 г)

- Су- 35/ Су-35БМ — 4 + 48 закуплено в августе 2009 года (время передачи в войска - 2010-2015 гг)

Фронтовая авиация

- Су-25 / Су-25СМ — до 200 + 100 на хранении[20] + 1 закуплен в октябре 2009 года

- Су-24 / Су-24М / Су-24М2 — до 300 + 2 закуплено в октябре 2009 года

- Су- 34 — 3 (Липецкий ЦБП и ПЛС) + 32 закуплено в конце 2008 года (поступление в войска до 2014 года)

Дальняя авиация

- Ту- 22М3— 115+8 учебных + 90 (22М3 и 22М2 на хранении)

Стратегическая авиация

- Ту- 95МС/Ту- 142 — 64+4 учебных (37-я воздушная армия)

- Ту- 160 — 16 (37-я воздушная армия)

Разведывательная авиация

Самолётов в эксплуатации — 180

- Су-24МР — До 100

- МиГ-25РБ — до 30

- А- 50 — 20

[700x126] [700x126] |

Россия

|

Станковый противотанковый гранатомет СПГ-9 является безоткатным орудием второго поколения и был создан в Государственном союзном конструкторском бюро № 47 (ГСКБ-47, г. Красноармейск), ныне НПО "Базальт" под руководством ведущих конструкторов Г.Е. Белухина, Е.И. Дубровина, В.И. Барабошкина, В.П. Зайцева и М.М. Коноваева в начале 60-х годов прошлого века. Одновременно с разработкой проекта орудия в ГСКБ проектировался и выстрел к нему - 73 мм ПГ-9В. Необходимость создания нового безоткатного орудия была вызвана дальнейшим развитием бронетанковой техники в странах, чьи вооруженные силы рассматривались в качестве вероятных противников Советской Армии. Состоящие на вооружении артиллерии мотострелковых и парашютно-десантных батальонов орудия СГ-82, Б-10 и противотанковая пушка ЗИС-2 уже не обеспечивали достаточных дальностей поражения бронеобъектов и должных показателей по бронепробиваемости. Разработка орудия велась исходя из требований тактико-технического задания, которое, в числе других, предусматривало общий вес системы не более 30 кг, бронепробиваемость - 300 мм, возможность производства выстрела без чистки ствола орудия в течении пяти дней, при условии что из СПГ за названный период произведено не менее 35 выстрелов. По воспоминаниям одного из создателей гранатомета, именно последнему требованию орудие обязано своим необычным калибром. Первый опытный образец имел калибр 70 мм, однако при испытаниях выяснилось, что гранату невозможно дослать в ствол уже после восьмого выстрела из-за образовавшегося толстого слоя нагара в его канале. Конструкторы решили поместить в головной части гранаты центрирующий поясок толщиной 1,5 мм, который должен в момент прохождения гранаты через канал ствола очищать его от нагара. Идея оказалась плодотворной, однако для применения модернизированного выстрела пришлось расточить ствол опытного образца до 73 мм. Требования по весу гранатомета оказались невыполнимые и заказчику в лице ГРАУ пришлось согласиться на их изменение в сторону увеличения до 50 кг. В ходе работы над созданием орудия ему было присвоено наименование "Копье". Гранатомет был принят на вооружение в 1963 г. под названием 73 мм станковый противотанковый гранатомет СПГ-9. СПГ-9 представляет собой гладкоствольное безоткатное орудие, работа которого основана на динамо - реактивном принципе. Дополнительную скорость оперенной гранате придает реактивный двигатель, начинающий работать после вылета боеприпаса из канала ствола. Избыток пороховых газов выводится назад через сопло, установленное в торце затвора. Ствол крепится на станке - треноге. Подъемный и поворотный механизмы винтового типа. На стволе крепятся механические прицельные приспособления,

ПВО и военно-космическая оборона страны (ВКО) сегодня не могут в полной мере обеспечить безопасность страны. Такое заявление сделали 13 мая бывший главком ВВС России Анатолий Корнуков и экс-начальник по вооружениям Вооруженных сил РФ Анатолий Ситнов.

В том числе и потому, что имеющаяся на вооружении военная техника устаревает, а производящий её ВПК, по их словам, находится в плачевном состоянии. Кроме того, они считают, что по развитию средств ВКО Россия отстает от потенциальных противников на 25-30 лет. Как сказал Анатолий Корнуков: "В нынешнее время военно-космическое нападение (ВКН) решает все. Опыт последних локальных войн – яркое тому подтверждение". Причем, по его словам, США успешно развивают силы ВКН: "Тому свидетельство – запуск космолета, самолета пятого поколения, работы над космическими платформами, ведущиеся в рамках глобального удара", - отметил эксперт.

Взгляд со стороны на АК-200

Взгляд первый, из-за океана. Доработка «калашей» американской фирмой Krebbs custom guns по заказу неназванных контракторов из Ирака,

взгляд второй, местный Ижевский, с комментариями тов. Лиса с ВИФ2НЕ (тов. Лис, для несведущих, реально воевал в Афгане, а после того долгое время плотно работал на Ржевском полигоне, ЕВПОЧЯ)

И насчет кребсовских машинок в курсе. Одну такую ребята приволокли из-за речки, довелось подержать в руках и поработать. Впечатления — как от иномарки после «таза». Другой вопрос — чего тот самый Кребс стоит. Особенно когда УСМ под замену и все такое…

А вот насчет того. что у нас творится… Комментировать не буду, просто покажу. Вот это ижевчане выдают на-гора как последний самый свой писк и вообще круть немеряную. Таскают по всем показам (сдается мне, кабы не в единственном экземпляре) …

Итак, что видим:

Пулемёт КПВТ

Пуля 14,5-мм крупнокалиберного пулемета Владимирова (КПВ), имеющая сердечник из карбида вольфрама, с дистанции 500 м пробивает плиту броневой стали толщиной до 50 мм. Среди других систем стрелкового оружия пулемет Владимирова по огневой мощи не имеет равных на поле боя. Счетверенная зенитная установка пулеметов КПВ, при суммарном темпе стрельбы в 2400 выстр./мин., при необходимости переведенная в положение для стрельбы по наземным целям, может за несколько секунд кинжального огня превратить трехосный армейский грузовик в пылающий разрушенный остров, просевший в темную маслянистую лужу. Дульная энергия пулемета — 32 000 Дж, и попадание в любую часть тела человека практически всегда смертельно, причем любое попадание в конечность ведет к ее отрыву. Это легендарное оружие, которое узнается по силуэту, по одному звуку стрельбы.

Пулемет КПВ был разработан в 1944 г. Может использоваться в качестве пехотного, зенитного и танкового (бронетранспортерного). Пехотный вариант пулемета принят на вооружение в 1949 г., на колесном станке, под обозначением ПКП (пулемет крупнокалиберный пехотный). В 1955 г. колесный станок заменен на более легкий и совершенный треножный. Танковый вариант пулемета, имеющий обозначение КПВТ (крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый) снабжен электроспуском и импульсным счетчиком выстрелов. Кожух ствола расширен, для облегчения обслуживания пулемета.

Первоначально пулемет КПВТ устанавливался на отечественных тяжелых танках Т-10, где размещался в башне, спаренный со 122-мм пушкой. С 1965 г. КПВТ — основное оружие отечественных колесных бронетранспортеров БТР, начиная с модели БТР-60ПБ, а также бронированной разведывательно-дозорной машины 2-й модели БРДМ-2. В БТР (БТР-60ПБ, БТР-70, БТР-80) и БРДМ-2 КПВТ установлен в унифицированной вращающейся конической башне, вместе со спаренным 7,62-мм пулеметом Калашникова ПКТ. В качестве зенитного, пулемет используется в одиночных (ЗПУ-1), спаренных (ЗПУ-2, ЗУ-2), счетверенных (ЗПУ-4) зенитных установках и в одиночной горной установке ЗГУ-1. Как отмечает известный исследователь Д.Н.Болотин, первые поставки горных установок ЗГУ-1 осуществлялись во Вьетнам. Который, отметим, ко всему служил и полигоном, позволявшим в условиях реальных боевых действий и жестких природно-климатических условиях всесторонне испытать оружие на прочность.

Пулемет КПВ применяется и для вооружения боевых катеров, на тумбовой установке МТПУ. С середины 1950-х гг. выпускается только танковый вариант — КПВТ, который с целью унификации используется в различных установках, наряду с базовым образцом.

Автоматика пулемета использует энергию отдачи ствола при его коротком ходе. Темп стрельбы — 550-600

Накануне Третьей мировой войны

Россия имеет все необходимое для победы, но может и проиграть

[«Аргументы Недели», Аналитики Александр СОБЯНИН и Марат ШИБУТОВ ]

В последнее время многие аналитики пришли к выводу, что мировой финансовый кризис может закончиться мировой войной. Игнорировать такое мнение нельзя – чтобы не исчезнуть, страна должна быть готова к самому плохому. Поэтому «АН» решили рассмотреть этот вопрос более подробно.

Большие войны назревают долго и имеют серьезные идеологические и экономические причины. Спусковым крючком может стать малый повод или даже провокация. Однако главная причина – элиты стран уже не способны решать миром основные вызовы, ставящие под угрозу суверенность их государств. При этом в расчет не принимается, что война может изменить их начальные замыслы и выстроить мир, о котором они вначале даже не думали. К примеру, нынешнее

КАК ВЫБРАТЬ ОРУЖИЕ ДЛЯ САМООБОРОНЫ

В нашей повседневной жизни мы можем пересекаться с очень большим количеством людей, чье отношение к нам порой далеко не дружелюбное. Преступники, грабители, насильники, хулиганы. К сожалению, этот список можно продолжать еще очень долго. При встрече с такими лицами рядовому человеку может прийтись очень не сладко. Поэтому для того чтобы выиграть уличную битву могут пригодиться различное оружие для самообороны. Что же сюда может входить? Во-первых, то оружие, которое разрешено законом к свободному ношению и хранению. Во-вторых, подручные вещи, которые пригодятся для отражения атаки. В-третьих, конечно же, мы сами, так как человеческое тело само по себе является довольно мощным оружием.

Увы, но в большинстве случаев люди задумываются о собственной безопасности только после того, как уже было совершено нападение. Но стоит ли так рисковать собственным здоровьем и жизнью, которую в отличие от автомобиля уже не купишь? Пожалуй, на этот вопрос каждый человек сам для себя найдет ответ, и в случае принятия мер по улучшению собственной безопасности необходимо будет подыскать надежного помощника.

ОРУЖИЕ САМООБОРОНЫ

Прежде чем делать какой-либо выбор, необходимо сначала уяснить, а из чего же собственно вообще можно выбирать. Для этого процитируем статью 3 федерального закона «Об оружии»:

Гражданское оружие самообороны:

огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, в том числе с патронами травматического действия, соответствующими нормам Министерства здравоохранения Российской Федерации;

огнестрельное бесствольное оружие отечественного производства с патронами травматического, газового и светозвукового действия, соответствующими нормам Министерства здравоохранения Российской Федерации;

газовое оружие: газовые пистолеты и револьверы, в том числе патроны к ним, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, разрешенными к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации;

электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства, имеющие выходные параметры, соответствующие требованиям государственных стандартов Российской Федерации и нормам Министерства здравоохранения Российской Федерации;

Итак, закон все же предоставляет нам некоторые средства для самообороны, но каждое из них довольно индивидуально в использовании и подойдет далеко не каждому, поэтому рассмотрим каждое из них.