Это цитата сообщения TimOlya Оригинальное сообщение

Самый красивый дом в Нижнем Новгороде: усадьба Рукавишниковых

Это цитата сообщения Ipola Оригинальное сообщение

Летнее утро. Ирина Расшивалова

|

|

Художник Антон Борисович Колоколов родился в Москве в 1963 году, учился в Московском художественном училище имени М.И. Калинина и в Строгановском высшем художественно-промышленном училище. Член Творческого Союза Художников России с 1993 года. |

Это цитата сообщения Ipola Оригинальное сообщение

Такое лето... Ирина Расшивалова

|

[показать] [показать] |

Это цитата сообщения Лена-Бирюсинка Оригинальное сообщение

Река Нева

-------------------------------------------------

Это цитата сообщения babeta-liza Оригинальное сообщение

Шедевры с перронами: 10 самых красивых вокзалов России

11 ноября (по н. ст.) 1837 года в Российской империи была открыта первая железная дорога, соединившая Санкт-Петербург и Царское село. Собравшиеся на церемонии открытия чиновники и члены династии Романовых вряд ли предполагали, насколько это событие повлияет на развитие страны. Сегодня Россию невозможно представить без железных дорог и поездов, многие путешественники предпочитают пользоваться именно этим видом транспорта, а десятки вокзалов в разных уголках страны являются памятниками архитектуры.Посмотрим 10 самых красивых вокзалов России — отправиться в некоторые города стоит уже только ради знакомства с ними.

- Источник: Alex 'Florstein' Fedorov, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Витебский вокзал

Санкт-Петербург

Витебский вокзал, откуда в 1837 году отправился первый в истории России поезд, за время своего существования он пережил большое количество реконструкций, радикально менявших его внешний вид и интерьеры.

Первое, деревянное, здание вокзала было построено специально для церемонии открытия первой железной дороги. Неудивительно, что небольшое помещение уже совсем скоро перестало вмещать всех желающих. Спустя десять лет вместо него возвели новое каменное здание, созданное по проекту знаменитого архитектора Константина Тона.

Современный вид Витебский вокзал обрел лишь в 1904 году. Архитектор Станислав Бржозовский сумел соединить в новом здании элементы классики и современности. Часовая башня, высокий купол, а также многочисленные металлические конструкции сделали Витебский вокзал шедевром стиля модерн.

Ярославский вокзал

Москва

Первое здание Ярославского вокзала было построено в 1862 году, когда в Москве открыли железную дорогу до Сергиева Посада. Постепенно пассажиропоток на этом направлении увеличился в несколько раз, и руководство общества Московско-Ярославской железной дороги приняло решение провести реконструкцию старой постройки.

Это цитата сообщения дракоша52 Оригинальное сообщение

Лето - это маленькая жизнь Подборка прекрасной живописи от разных художников

|

Американская художница Халима Вашингтон-Диксон, родом из Калифорнии, получила степень бакалавра изобразительного искусства и истории искусств в Западном колледже Лос-Анджелеса и степень магистра живописи и рисования в университете академии искусств в Сан-Франциско. Она профессионально рисует с 2006 года. Халима в основном работает в своей студии в саду в графстве Саффолк, Англия. Иногда она работает на пленэре в живописной сельской местности недалеко от своего дома. Её работы в настоящее время представлены несколькими галереями в Великобритании. |

Это цитата сообщения babeta-liza Оригинальное сообщение

Заключенная Ассоль

Напротив нашей дачи долгое время пустовали два участка. Потом на одном из них, который левее, появились хозяева. Точнее сказать, хозяйки: одна — пожилая, другая — средних лет, примерно одного со мной возраста. Они обнесли участок решеткой и построили маленькое, прямо игрушечное, жилище. Самое необычное: покрасили его в ярко-желтый цвет. Это было непривычно, но красиво. Нам понравился этот цыплячий, как мы его назвали, домик, а с хозяйками я быстро подружилась.

Старшую звали Ольгой Ильиничной Белоусовой, ее дочь, как и меня, — Татьяной. Ежедневно по три-четыре часа проводили вместе на расположенном неподалеку Пироговском водохранилище. Лето выдалось жарким, и на берега нашей Пироговки устремилось, кажется, пол-Москвы, отчего она стала напоминать Южный берег Крыма. Особенно донимали водные мотоциклы, хозяева которых норовили промчаться как можно ближе к берегу, чтобы похвастаться сноровкой. Вдали царственно скользили под парусами белоснежные спортивные яхты.

— Надо же, как красиво, — невольно вырвалось у меня. — Прямо как у Грина… Не хватает только алых парусов.

— А знаете, Танечка, — неожиданно отозвалась Ольга Ильинична, опершись на локоть и глядя на яхты, — я ведь когда-то была знакома с настоящей Ассоль. Женой Александра Грина, которой он посвятил «Алые паруса».

— И где же вы с ней познакомились, в Крыму?

— Да нет, на Севере. В сталинских лагерях.

Это цитата сообщения babeta-liza Оригинальное сообщение

Истории о свободе и несчастной любви: 7 самых красивых легенд Забайкалья

Забайкалье — интереснейший край. Красоту его удивительных мест подчеркивают легенды и предания, в которых, по словам первого забайкальского поэта Федора Бальдауфа, смешаны были и небылицы. В этом материале Vokrugsveta.ru собрал семь самых красивых легенд Забайкальского края.

Скала Любви

В Тунгокоченском районе Забайкальского края над живописной речкой Ульдургой возвышается почти 130-метровый утес, прозванный Скалой Любви. Согласно одной легенде, когда-то с нее бросились влюбленные юноша и девушка, которые принадлежали к враждующим эвенкийским родам. Только смерть влюбленных заставила их семьи примириться.

Другая легенда повествует, что в седой древности недалеко от этой скалы располагалось стойбище смелого и ловкого охотника Агиткана, у которого была красавица-жена Анталакта. Однажды, когда Агиткан ушел на охоту, добиться внимания Анталакты попробовал коварный и богатый купец. Но она не поддалась на уговоры гостя.

Вернувшись в чум, охотник усомнился в верности жены, привел ее на высокий утес и приказал сознаться в измене. Но гордая Анталакта сказала, что не предавала мужа и бросилась со скалы. Осознав, что наделал, Агиткан тоже покончил с собой. С тех пор местные жители называют тот утес Скалой Любви.

Сегодня скала над Ульдургой превратилась в популярную достопримечательность — сюда регулярно наведываются туристы и молодожены.

Это цитата сообщения Славка_Ядин Оригинальное сообщение

С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ, БЕЛАРУСЬ!!! ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

|

Своим возникновением музей обязан Георгию Иосифовичу Пеху (1897-1969), краеведу-энтузиасту, который в 1925-1935 гг. увлечённо собирал предметы волковысской старины, участвовал в археологических раскопках древнего волковысского городища. В 1935 г. на общественных началах в городе был открыт первый краеведческий музей, а коллекция Г.И. Пеха стала основой его экспозиции.

|

Это цитата сообщения Пчёлка_Майя_1 Оригинальное сообщение

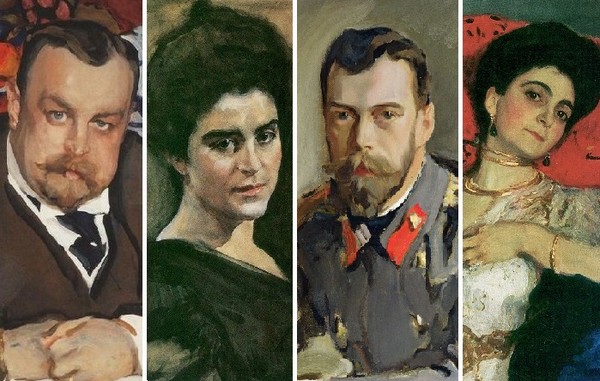

Художник Валентин Серов «Я хочу, хочу отрадного и буду писать только отрадное!»

«Я хочу, хочу отрадного и буду писать только отрадное!» Серов В.

В январе почитатели русского искусства отметили 160 лет со дня рождения нашего замечательного художника Валентина Александровича Серова.

В нашей библиотеке,в которой я работала, а ныне выступаю изредка перед читателями как волонтёр (мне больше нравится слово "доброволец")), творчеству Серова был посвящен вечер в рамках "Художественного салона", и у меня возникло желание и для вас,друзья, сделать подборку хорошо известных (и не очень) картин.

Не буду много писать о самом художнике, хочется побольше картин разместить.

«Автопортрет», Валентин Серов, 1880-е

Это цитата сообщения Ipola Оригинальное сообщение

Жизнь - это миг! Ирина Расшивалова

|

Это цитата сообщения babeta-liza Оригинальное сообщение

Как многодетная вдова Мария Корнилова основала ведущий фарфоровый завод в Российской империи

История завода братьев Корниловых началась с Марии Васильевны Корниловой, женщины предприимчивой и расчетливой. Оставшись вдовой – ее покойный супруг был купцом третьей гильдии и торговал привозным фарфором – она не пожелала сидеть без дела и взяла на себя руководство семейным делом. Но ей хотелось большего – зачем перепродавать иностранные изделия, если можно производить качественный и эстетичный фарфор в Российской империи? Финансами вдова была обеспечена, деловой жилкой – не обделена. Дело было за малым – определиться с местом, технологиями и тематикой выпускаемых изделий.

Выбирая место для фабрики, Корнилова учла и доступ к сырью, и наличие рядом транспортных линий. Деревенька Полюстрово на Выборгской стороне Петербурга подходила как нельзя лучше.

Это цитата сообщения дракоша52 Оригинальное сообщение

Фредерик Джон Ллойд Стревенс (1902–1990): мастер портретной живописи и ода женской красоте

Фредерик Джон Ллойд Стревенс — это имя, которое навсегда осталось в истории британского искусства как символ изящества, тонкой чувственности и мастерства портретной живописи. Родившись в 1902 году в простой семье, он сумел превзойти свои скромные корни и стать одним из самых узнаваемых художников XX века, прославившимся своими работами в 30-х годах. Его творчество — это не только визуальное воплощение красоты, но и глубокое исследование женской натуры, переданное через уникальный стиль и неподражаемую технику.

Это цитата сообщения starry_fairy Оригинальное сообщение

Монастырь Самтавро - старейший женский монастырь Грузии -IV

После своей смерти в Самтавро нашли покой святые равноапостольные царь Мириан и царица Нана - первые христианские правители Грузии. Церковь стала усыпальницей царского рода и предстоятелей Церкви. Вероятно, с этим связано происхождение её названия. Слово "самтавро" происходит от мтавари (по-грузински "главный," "старший"), и в переводе на русский означает "царская территория".

Храм Самтавро также скоро стал кафедральным - упоминания о Самтаврской епархии вероятно относятся уже к V веку. Из сохранившихся летописей видно, что благодаря крупным пожертвованиям храм Самтавро был одним из богатейших в Грузии.

Это цитата сообщения babeta-liza Оригинальное сообщение

Арт-Нуво: Тайны и Искусство Ваз Вечного Вдохновения

В мире искусства всегда присутствовали стиль и форма, но некоторые эпохи выделяются своей уникальностью и загадочностью. Позвольте вам вновь представить арт-нуво — движение, которое, как волшебное заклинание, стало символом конца XIX века и начала XX века. Это не просто стиль, это целая эпоха, полная тайн, мистики и природного вдохновения.

Эти вазы – словно порталы в эпоху Fin de siècle, эпоху декаданса, символизма и увлечения оккультизмом. Они шепчут о забытых ритуалах, о тайнах природы и о потусторонних силах, способных пробудиться в тени "цветущего мрака".

Арт-Нуво: Рождение Нового Искусства из Пепла Старого Мира:

Арт-Нуво, или "Новое Искусство", зародился в конце XIX века как реакция на индустриализацию и массовое производство. Художники и дизайнеры стремились вернуть красоту и индивидуальность в мир, создавая предметы, которые были бы не только функциональными, но и эстетически привлекательными.