Ажурный жилет спицами по японскому журналу

17-08-2020 11:47

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Спицы. Жилет с ажурным узором

17-08-2020 10:31

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Безрукавкас воротничком

17-08-2020 10:27

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

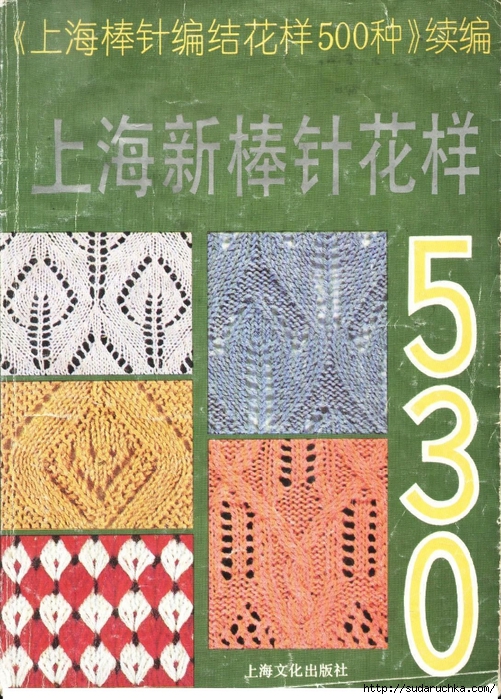

530 узоров для вязания спицами. Японская книга узоров.Часть 1.

17-08-2020 08:07

Это цитата сообщения Юлия_Ж Оригинальное сообщение

Читать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Это цитата сообщения Юлия_Ж Оригинальное сообщение

"530 узоров для вязания спицами". Японская книга узоров.Часть 1.

В этой японской книге, вы найдете 530 узоров, для вязания спицами, а также подробные схемы , которые помогут разобраться с японскими обозначениями. В первой части собраны - ажурные и рельефные узоры.

Сверхценные отношения это ещё не любовь

16-08-2020 13:52

Иногда так случается, что какой-то человек внезапно облегчает нашу душевную боль и немного смягчает наши раны. Например, начинает о нас заботиться, когда мы не можем сделать это сами. Или видит и принимает нас так, как никогда не принимали родители. Или дает ту степень близости, в которой мы нуждаемся. Иногда кто-то другой дает нам то, что нам очень надо и что мы сами себе дать не в состоянии.

Читать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Иногда так случается, что какой-то человек внезапно облегчает нашу душевную боль и немного смягчает наши раны. Например, начинает о нас заботиться, когда мы не можем сделать это сами. Или видит и принимает нас так, как никогда не принимали родители. Или дает ту степень близости, в которой мы нуждаемся. Иногда кто-то другой дает нам то, что нам очень надо и что мы сами себе дать не в состоянии.

Эрих Фромм о пяти вариантах псевдолюбви, или Как распознать ложные отношения

16-08-2020 13:34

Под влиянием общества и личных проблем мы подменяем любовь разными формами псевдолюбви. Выдающийся немецкий философ и психолог Эрих Фромм в своем бестселлере «Искусство любить» рассказал о том, что уж точно любовью не является. Он выделил пять моделей псевдолюбви.

МОДЕЛЬ 1. Слаженная команда чужих людей

В популярных статьях о счастливом браке идеальная семья описывается как слаженно играющая команда. Муж должен одобрять новую причёску и вкусный обед. Жена должна относиться с понимаем, когда муж приходит усталый и раздражённый, должна интересоваться, как идут дела у него на работе. И т.д. Отношения сводятся к хорошо отрегулированному взаимодействию между двумя чужими людьми.

Читать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Под влиянием общества и личных проблем мы подменяем любовь разными формами псевдолюбви. Выдающийся немецкий философ и психолог Эрих Фромм в своем бестселлере «Искусство любить» рассказал о том, что уж точно любовью не является. Он выделил пять моделей псевдолюбви.

МОДЕЛЬ 1. Слаженная команда чужих людей

В популярных статьях о счастливом браке идеальная семья описывается как слаженно играющая команда. Муж должен одобрять новую причёску и вкусный обед. Жена должна относиться с понимаем, когда муж приходит усталый и раздражённый, должна интересоваться, как идут дела у него на работе. И т.д. Отношения сводятся к хорошо отрегулированному взаимодействию между двумя чужими людьми.

Свободная безрукавка

11-08-2020 09:04

[464x525]

Размеры: 36/38 (40/42-44/46)

[464x525]

Размеры: 36/38 (40/42-44/46)

Вам потребуется: пряжа (100% овечьей шерсти; 120 м/50 г) - 600 (650-700) г меланжевой красно-розовой; спицы № 4; круговые спицы № 4 длиной 40 см.

Полупатентная резинка рядами в прямом и обратном направлениях: нечетное количество петель. 1-й р. = изнаночный ряд: кром., * попеременно 1 лиц., 1 изн., от * повторять, закончить 1 лиц., кром. 2-й р. = лицевой ряд: кром., 1 изн., 1 лиц., при этом спицу ввести в петлю на 1 р. ниже, от * повторять, закончить 1 изн., кром. В высоту повторять 1-й и 2-й ряды.

Полупатентная резинка круговыми рядами: четное количество петель. 1-й круг.р.: * попеременно 1 лиц., 1 изн., от * повторять. 2-й круг.р.: * 1 лиц., при этом спицу ввести в петлю на 1 р. ниже, 1 изн., от * повторять. В высоту повторять 1-й и 2-й ряды.Читать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

[464x525]

Размеры: 36/38 (40/42-44/46)

[464x525]

Размеры: 36/38 (40/42-44/46)

Вам потребуется: пряжа (100% овечьей шерсти; 120 м/50 г) - 600 (650-700) г меланжевой красно-розовой; спицы № 4; круговые спицы № 4 длиной 40 см.

Полупатентная резинка рядами в прямом и обратном направлениях: нечетное количество петель. 1-й р. = изнаночный ряд: кром., * попеременно 1 лиц., 1 изн., от * повторять, закончить 1 лиц., кром. 2-й р. = лицевой ряд: кром., 1 изн., 1 лиц., при этом спицу ввести в петлю на 1 р. ниже, от * повторять, закончить 1 изн., кром. В высоту повторять 1-й и 2-й ряды.

Полупатентная резинка круговыми рядами: четное количество петель. 1-й круг.р.: * попеременно 1 лиц., 1 изн., от * повторять. 2-й круг.р.: * 1 лиц., при этом спицу ввести в петлю на 1 р. ниже, 1 изн., от * повторять. В высоту повторять 1-й и 2-й ряды.

Как перестать цепляться за прошлое во имя будущего развития

24-07-2020 09:52

🔹️ Психосоматика. Прощальное письмо симптому 🔹️

Автор: Елена Кулёва, кандидат психологических наук.

За любым психосоматическим заболеванием стоит способность тела брать на себя функции души. Или способность души делегировать телу те аспекты переживаний, которые кажутся для неё невыносимыми. Можно разобрать общую схему возникновения психосоматических нарушений на примере проблем с позвоночником. "Он все взвалил на свою спину", "пока не переломил хребет" – знакомые выражения, не правда ли? Как правило, так поступают очень ответственные люди, искренне переживающие за результат своей деятельности. Очень часто этим переживаниям сопутствует повышение внутреннего напряжения. Такие люди, как правило, не меняют своих установок повышенной ответственности. Следовательно, напряжение становится хроническим и постепенно трансформируется в соматические симптомы (боль, дискомфорт), а потом и в полноценные психосоматические заболевания. В данном случае обычно возникают проблемы с позвоночником.

Мы не сможем напрямую договориться со спиной или с головной болью. Потому, что сознание и тело разговаривают на разных языках: первое использует слова, а второе – ощущения. Невозможно приказать зубу перестать болеть. Можно попробовать попросить. Можно попробовать договориться с мозгом и расслабиться. И вот тогда, на языке ощущений, зуб, возможно, поймет вашу просьбу. Но вероятность того, что это получится, невелика.

Есть очень красивая фраза: "Язык оккупировал мозг". Все внутренние диалоги происходят с использованием языка. Следовательно, тело в нем не участвует. Или участвует косвенно и не совсем понятно, каким образом. Считается, что речь – процесс левополушарный. Однако эксперименты Лурии времен Второй мировой войны показали, что правое, эмоциональное, полушарие тоже воспринимает речь. Речь воспринимается на уровне отдельных звукосочетаний. Благодаря этому мы воспринимаем поэзию, мантры, заговоры. Зубы можно заговорить. Мне приходилось использовать русские заговоры против зубной боли для своего сына, когда он был маленьким. Это работает. Но это все симптоматическое воздействие. Хочется понять, как может работать психотерапия в глобальном, глубинном смысле.

Постоянно приходится сталкиваться с вопросом "Почему это со мной происходит? Объясните мне, в чем причины моих проблем?". Человеку кажется, что, если я скажу, что–то типа "Ваша депрессия возникла из-за того, что вас в пятилетнем возрасте уронили с балкона", проблема рассосется.

Возможно, этому распространенному убеждению мы обязаны психоанализу. Согласно этой концепции в процессе развития и социализации личность проходит ряд критических моментов. Если кризис пройден успешно, то человек развивается гармонично, если – нет, то возникшая дисгармония в развитии способствует накоплению невротических проявлений.

Кроме возрастных травм могут быть также травмы, возникшие в результате переживания ситуаций, несущих угрозу для жизни или потери близких. Считается, что в результате переживания травмирующей ситуации возникает очень сильный аффект, который вытесняется в подсознание из-за того, что человек не может его пережить и, как следствие, осознать. Актуализация вытесненного переживания позволяет выпустить негативные эмоции, связанные с ним. Таким образом происходит своеобразная нейтрализация психотравмы.

Казалось бы, все просто. Но, на самом деле, эта история несколько сложнее. Как можно отреагировать травмирующую ситуацию младенчества, когда речь, в нашем понимании этого слова, отсутствует? Как мы можем понимать, что отреагируем именно эту ситуацию, а не какую-то другую, подкинутую нашим воображением? Конечно, дыма без огня не бывает, но все же…

На наш взгляд, самая главная сложность с отреагированием заключается в другом. Над невротическим ядром, возникшим в детстве, надстраивается огромное количество более поздних связей. Если дерево растет на краю обрыва, оно уже приспособилось к этим условиям, которые со стороны кажутся неприемлемыми для жизни. Что с ним будет, если его пересадить в другую почву и, самое главное, в другой рельеф? Ему придется заново учиться выживать. Поэтому далеко не всегда отреагирование травмирующей ситуации ведет к прогнозируемым изменениям и улучшению качества жизни.

Еще более загадочная история происходит тогда, когда без всякого отреагирования нам просто предлагают объяснение источника возникновения всех бед. Что-то типа того, о чем я написала в начале. Мне ни разу не приходилось встречаться с тем, что подобные рационализации кому-то помогли. Совершенно не понятно, что делать с этим знанием. Практические рекомендации, которые часто даются на основании подобных истолкований, часто не связаны с ними напрямую. Если связаны – то человек не в состоянии их выполнить, именно потому, что не знает, как их выполнять. Это и был его запрос. Поэтому выражение "Зри в корень" в контексте практической психологии часто оказывается, как минимум, неполезным. Лучше ориентироваться наЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Автор: Елена Кулёва, кандидат психологических наук.

За любым психосоматическим заболеванием стоит способность тела брать на себя функции души. Или способность души делегировать телу те аспекты переживаний, которые кажутся для неё невыносимыми. Можно разобрать общую схему возникновения психосоматических нарушений на примере проблем с позвоночником. "Он все взвалил на свою спину", "пока не переломил хребет" – знакомые выражения, не правда ли? Как правило, так поступают очень ответственные люди, искренне переживающие за результат своей деятельности. Очень часто этим переживаниям сопутствует повышение внутреннего напряжения. Такие люди, как правило, не меняют своих установок повышенной ответственности. Следовательно, напряжение становится хроническим и постепенно трансформируется в соматические симптомы (боль, дискомфорт), а потом и в полноценные психосоматические заболевания. В данном случае обычно возникают проблемы с позвоночником.

Мы не сможем напрямую договориться со спиной или с головной болью. Потому, что сознание и тело разговаривают на разных языках: первое использует слова, а второе – ощущения. Невозможно приказать зубу перестать болеть. Можно попробовать попросить. Можно попробовать договориться с мозгом и расслабиться. И вот тогда, на языке ощущений, зуб, возможно, поймет вашу просьбу. Но вероятность того, что это получится, невелика.

Есть очень красивая фраза: "Язык оккупировал мозг". Все внутренние диалоги происходят с использованием языка. Следовательно, тело в нем не участвует. Или участвует косвенно и не совсем понятно, каким образом. Считается, что речь – процесс левополушарный. Однако эксперименты Лурии времен Второй мировой войны показали, что правое, эмоциональное, полушарие тоже воспринимает речь. Речь воспринимается на уровне отдельных звукосочетаний. Благодаря этому мы воспринимаем поэзию, мантры, заговоры. Зубы можно заговорить. Мне приходилось использовать русские заговоры против зубной боли для своего сына, когда он был маленьким. Это работает. Но это все симптоматическое воздействие. Хочется понять, как может работать психотерапия в глобальном, глубинном смысле.

Постоянно приходится сталкиваться с вопросом "Почему это со мной происходит? Объясните мне, в чем причины моих проблем?". Человеку кажется, что, если я скажу, что–то типа "Ваша депрессия возникла из-за того, что вас в пятилетнем возрасте уронили с балкона", проблема рассосется.

Возможно, этому распространенному убеждению мы обязаны психоанализу. Согласно этой концепции в процессе развития и социализации личность проходит ряд критических моментов. Если кризис пройден успешно, то человек развивается гармонично, если – нет, то возникшая дисгармония в развитии способствует накоплению невротических проявлений.

Кроме возрастных травм могут быть также травмы, возникшие в результате переживания ситуаций, несущих угрозу для жизни или потери близких. Считается, что в результате переживания травмирующей ситуации возникает очень сильный аффект, который вытесняется в подсознание из-за того, что человек не может его пережить и, как следствие, осознать. Актуализация вытесненного переживания позволяет выпустить негативные эмоции, связанные с ним. Таким образом происходит своеобразная нейтрализация психотравмы.

Казалось бы, все просто. Но, на самом деле, эта история несколько сложнее. Как можно отреагировать травмирующую ситуацию младенчества, когда речь, в нашем понимании этого слова, отсутствует? Как мы можем понимать, что отреагируем именно эту ситуацию, а не какую-то другую, подкинутую нашим воображением? Конечно, дыма без огня не бывает, но все же…

На наш взгляд, самая главная сложность с отреагированием заключается в другом. Над невротическим ядром, возникшим в детстве, надстраивается огромное количество более поздних связей. Если дерево растет на краю обрыва, оно уже приспособилось к этим условиям, которые со стороны кажутся неприемлемыми для жизни. Что с ним будет, если его пересадить в другую почву и, самое главное, в другой рельеф? Ему придется заново учиться выживать. Поэтому далеко не всегда отреагирование травмирующей ситуации ведет к прогнозируемым изменениям и улучшению качества жизни.

Еще более загадочная история происходит тогда, когда без всякого отреагирования нам просто предлагают объяснение источника возникновения всех бед. Что-то типа того, о чем я написала в начале. Мне ни разу не приходилось встречаться с тем, что подобные рационализации кому-то помогли. Совершенно не понятно, что делать с этим знанием. Практические рекомендации, которые часто даются на основании подобных истолкований, часто не связаны с ними напрямую. Если связаны – то человек не в состоянии их выполнить, именно потому, что не знает, как их выполнять. Это и был его запрос. Поэтому выражение "Зри в корень" в контексте практической психологии часто оказывается, как минимум, неполезным. Лучше ориентироваться на

В чём выражается любоь к себе

23-07-2020 08:11

Любящая себя женщина не позволяет себе страдать из-за мужчины. Она понимает, что если отношения заканчиваются, они заканчиваются, и за них не нужно цепляться. Она ценит одиночество, так как она оказывается наедине с собой, а ее общество очень ценно.

Женщина, которая любит себя, никогда не станет жертвой моды. Она может позволить себе быть независимой от чужого мнения, от подражания и бессмысленных трат.

Принятие своего тела, своей внешности

Отсутствие критики в свой адрес

Потребление качественных и полезных продуктов

Читать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Любящая себя женщина не позволяет себе страдать из-за мужчины. Она понимает, что если отношения заканчиваются, они заканчиваются, и за них не нужно цепляться. Она ценит одиночество, так как она оказывается наедине с собой, а ее общество очень ценно.

Женщина, которая любит себя, никогда не станет жертвой моды. Она может позволить себе быть независимой от чужого мнения, от подражания и бессмысленных трат.

Отсутствие критики в свой адрес

Потребление качественных и полезных продуктов

Читать далее...

Всё, что мы знаем о себе и о мире

24-05-2020 19:22

Если повезёт, в жизни человека наступает такой момент, когда не у кого спросить совета. Совсем не у кого.

Не потому, что нет никого рядом или нет никого старше. Есть. Но просто они не ходили твоим путём. Они ходили только по своему, но не по твоему.

А ты зашёл уже достаточно далеко, чтобы спрашивать совета у других. И все их слова теперь не более, чем мнение сторонних наблюдателей, на которых не получится свалить свои неудачи.

Приходится искать внутри ту точку, которая поможет принять решение. И соизмерять с ней внешние подсказки. Нести ответственность за любое решение и учиться выдерживать свои внутренние штормы.

Многие пытаются избежать этого момента. Они женятся на тех, кто скажет им, что делать. Дружат с теми, кто правильно их оценит. Работают у тех, кто забирает себе ответственность. Так и доживают до старости. И ничего страшного в этом нет.

А когда идёшь один, временами кажется, что всё делаешь неправильно (и сомневающиеся обязательно тебя в этом упрекнут). Не потому, что реально что-то не так, а потому что другие делают иначе. Потому, что кроме тебя никто так не делает. Потому, что это только твой путь. По неизвестной территории с внутренним компасом и самостоятельно изобретённым смыслом…

Аглая Датешидзе

Всё, что вы знаете о мире, отражает ваши явные и скрытые убеждения. Каждый объект, подобно симметричным кляксам Роршарха, говорит вам не столько о себе, сколько о вас. Даже банальный мем из социальной сети может послужить для дешифровки собственных проекций.

Любой предмет окружающего пространства для вас — это такой гадальный расклад со дна кофейной чаши, указывающий на ваш потенциал.

Исследовать себя следует так, словно вы — полное тайн, инопланетное существо. Вы сами для себя — бездонная кладовая. Любой узор внешней реальности — картина, музыка, событие, человек — всё это реакция вашего бессознательного.

Каждый миг воссоздается этот эксперимент — психика отвечает на внешние формы воспроизведением «мистических» образов, ткущих то, что вы принимаете за жизнь. Прямо сейчас.

Хотите познать себя? Присмотритесь внимательней к миру. Он и есть вы.

Игорь Саторин

[504x530]

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

[504x530]

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Если повезёт, в жизни человека наступает такой момент, когда не у кого спросить совета. Совсем не у кого.

Не потому, что нет никого рядом или нет никого старше. Есть. Но просто они не ходили твоим путём. Они ходили только по своему, но не по твоему.

А ты зашёл уже достаточно далеко, чтобы спрашивать совета у других. И все их слова теперь не более, чем мнение сторонних наблюдателей, на которых не получится свалить свои неудачи.

Приходится искать внутри ту точку, которая поможет принять решение. И соизмерять с ней внешние подсказки. Нести ответственность за любое решение и учиться выдерживать свои внутренние штормы.

Многие пытаются избежать этого момента. Они женятся на тех, кто скажет им, что делать. Дружат с теми, кто правильно их оценит. Работают у тех, кто забирает себе ответственность. Так и доживают до старости. И ничего страшного в этом нет.

А когда идёшь один, временами кажется, что всё делаешь неправильно (и сомневающиеся обязательно тебя в этом упрекнут). Не потому, что реально что-то не так, а потому что другие делают иначе. Потому, что кроме тебя никто так не делает. Потому, что это только твой путь. По неизвестной территории с внутренним компасом и самостоятельно изобретённым смыслом…

Аглая Датешидзе

Всё, что вы знаете о мире, отражает ваши явные и скрытые убеждения. Каждый объект, подобно симметричным кляксам Роршарха, говорит вам не столько о себе, сколько о вас. Даже банальный мем из социальной сети может послужить для дешифровки собственных проекций.

Любой предмет окружающего пространства для вас — это такой гадальный расклад со дна кофейной чаши, указывающий на ваш потенциал.

Исследовать себя следует так, словно вы — полное тайн, инопланетное существо. Вы сами для себя — бездонная кладовая. Любой узор внешней реальности — картина, музыка, событие, человек — всё это реакция вашего бессознательного.

Каждый миг воссоздается этот эксперимент — психика отвечает на внешние формы воспроизведением «мистических» образов, ткущих то, что вы принимаете за жизнь. Прямо сейчас.

Хотите познать себя? Присмотритесь внимательней к миру. Он и есть вы.

Игорь Саторин

[504x530]

[504x530]

То, что не оплакано и не похоронено - то все время с нами, и вторгается, как зомби из-под земли, в наше настоящее

01-05-2020 19:51

Есть одна чудесная фраза Ирвина Ялома, которую я часто вспоминаю: "Нам трудно расстаться с надеждой на лучшее прошлое".

Ведь что такое "надежда на лучшее прошлое"? Это мысль о том, что если бы тогда-то и тогда-то что-то было по-другому - наша жизнь сейчас играла бы другими красками. Сладковато-щемящая мелодия "ах, если бы сбылась моя мечта - какая жизнь настала бы тогда... ".

Если бы я тогда принял другое решение, блин... Если бы у меня были другие родители... Другой начальник... Другой муж, другая жена... Другая страна, другая история... К этому перечню добавляются аккуратно сложенные в глубине души обиды и планы мести как попытка переиграть ситуацию, восстановить справедливость, которая была попрана когда-то.

В подходящий момент эти обиды извлекаются и любовно вспоминаются: вот ты ж сука... вот гад... ненавижу... Если бы я тогда могла бы сказать вот так... Почему я не уволился сразу? Почему не развелась сразу же, как он... И накатывает смесь отчаяния, злости, обиды - и самообвинений. "Почему я не поступил иначе? Где были мои глаза, мой ум?"

То, что не оплакано и не похоронено - то все время с нами, и вторгается, как зомби из-под земли, в наше настоящее, определяя этим самым будущее. Так, я очень долго крайне тяжело входил в любые новые коллективы - автоматически ожидал враждебного к себе отношения, как когда-то в давнем прошлом, которое вцепилось в меня неоплаканным и не допрожитым опытом бессилия, страха и беспомощности - опытом, в котором я так и не добрался тогда до утешения. В любом жесте новых людей проглядывали призраки прошлого, намекая - они тоже... Но лучшего прошлого у тебя нет. И лучшего себя, которой всем бы нараздавал направо и налево тогда - тоже нет.

А когда твое внимание сосредоточенно на том, что было - сложно обнаруживать то, что есть сейчас - и, возможно, сделать что-то (прямо сейчас) - что уводит нас с проторенной дорожки бесконечного повторения старой заезженной пластинки.

Прошлое нельзя отменить, приняв решение "ну все, с сегодняшнего дня живу иначе" - с ним можно проститься, как прощаемся с ушедшими от нас близким. И взять с собой полезный опыт, оставив позади немного печали - она часто покрывает собой поля былых сражений.

Илья Латыпов

комментарии: 1

понравилось!

вверх^

к полной версии

Есть одна чудесная фраза Ирвина Ялома, которую я часто вспоминаю: "Нам трудно расстаться с надеждой на лучшее прошлое".

Ведь что такое "надежда на лучшее прошлое"? Это мысль о том, что если бы тогда-то и тогда-то что-то было по-другому - наша жизнь сейчас играла бы другими красками. Сладковато-щемящая мелодия "ах, если бы сбылась моя мечта - какая жизнь настала бы тогда... ".

Если бы я тогда принял другое решение, блин... Если бы у меня были другие родители... Другой начальник... Другой муж, другая жена... Другая страна, другая история... К этому перечню добавляются аккуратно сложенные в глубине души обиды и планы мести как попытка переиграть ситуацию, восстановить справедливость, которая была попрана когда-то.

В подходящий момент эти обиды извлекаются и любовно вспоминаются: вот ты ж сука... вот гад... ненавижу... Если бы я тогда могла бы сказать вот так... Почему я не уволился сразу? Почему не развелась сразу же, как он... И накатывает смесь отчаяния, злости, обиды - и самообвинений. "Почему я не поступил иначе? Где были мои глаза, мой ум?"

То, что не оплакано и не похоронено - то все время с нами, и вторгается, как зомби из-под земли, в наше настоящее, определяя этим самым будущее. Так, я очень долго крайне тяжело входил в любые новые коллективы - автоматически ожидал враждебного к себе отношения, как когда-то в давнем прошлом, которое вцепилось в меня неоплаканным и не допрожитым опытом бессилия, страха и беспомощности - опытом, в котором я так и не добрался тогда до утешения. В любом жесте новых людей проглядывали призраки прошлого, намекая - они тоже... Но лучшего прошлого у тебя нет. И лучшего себя, которой всем бы нараздавал направо и налево тогда - тоже нет.

А когда твое внимание сосредоточенно на том, что было - сложно обнаруживать то, что есть сейчас - и, возможно, сделать что-то (прямо сейчас) - что уводит нас с проторенной дорожки бесконечного повторения старой заезженной пластинки.

Прошлое нельзя отменить, приняв решение "ну все, с сегодняшнего дня живу иначе" - с ним можно проститься, как прощаемся с ушедшими от нас близким. И взять с собой полезный опыт, оставив позади немного печали - она часто покрывает собой поля былых сражений.

Илья Латыпов

Ажурный пуловер молочного цвета

01-05-2020 17:21

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Никто не должен догадываться о том, что ты хочешь

01-05-2020 16:53

Дают тем, кто обозначает свое намерение, кто говорит: "я хочу". Я хочу цветов, я хочу прибавку к зарплате за свою работу, я хочу, чтобы ты со мной нормально разговаривал, я хочу тебе помочь, я хочу, чтобы ты мне помог, я хочу сменить работу, я хочу от тебя детей, я хочу побыть одна, я хочу выпить с тобой кофе, я хочу чтобы ты смотрел на меня, а не в телефон.

Если человек может вам это дать, он даст. Потому что у него это есть. Есть цветы, есть время, есть деньги и возможности. Иногда бывает так, что у человека этого нет. Но есть что-то другое.Читать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Дают тем, кто обозначает свое намерение, кто говорит: "я хочу". Я хочу цветов, я хочу прибавку к зарплате за свою работу, я хочу, чтобы ты со мной нормально разговаривал, я хочу тебе помочь, я хочу, чтобы ты мне помог, я хочу сменить работу, я хочу от тебя детей, я хочу побыть одна, я хочу выпить с тобой кофе, я хочу чтобы ты смотрел на меня, а не в телефон.

Если человек может вам это дать, он даст. Потому что у него это есть. Есть цветы, есть время, есть деньги и возможности. Иногда бывает так, что у человека этого нет. Но есть что-то другое.

Ажурный пуловер с баской

01-05-2020 16:35

Это цитата сообщения Ниноччка Оригинальное сообщение

Женственный ажурный пуловер. Вязание спицами.

Читать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Это цитата сообщения Ниноччка Оригинальное сообщение

Женственный ажурный пуловер. Вязание спицами.

Ажурный пул спицами

01-05-2020 14:40

Это цитата сообщения Ageeva_Tania Оригинальное сообщение

[показать]

[показать]

[показать]

[показать] [показать]

[показать] [показать]

[показать]

Это цитата сообщения Ageeva_Tania Оригинальное сообщение

[показать]

[показать] [показать]

[показать] [показать]

[показать] [показать]

[показать]

Пуловер с тонкими переплетениями спицами

01-05-2020 14:37

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии