«ХАРАКТЕРИСТИКА

На КОМИССАРОВА БОРИСА ИЛЬИЧА, 1948 г.рожд.

Товарищ КОМИССАРОВ БОРИС ИЛЬИЧ в настоящее время работает заместителем редактора районной газеты «Забайкалец» Забайкальского района Читинской области.

C1959 года он начал активно участвовать в Читинской областной радиогазете «Юный ленинец», как нештатный автор, а затем в Сретенской районной газете «Советское Забайкалье».

В 1966 г., после окончания средней школы Б.КОМИССАРОВ был принят в газету «Советское Забайкалье» литсотрудником. В 1968 г. Б.И.Комиссаров назначается заведующим отделом писем в этой же газете.

В 1971 г. Читинский областной комитет КПСС направляет тов. КОМИССАРОВА в Забайкальскую районную газету «Забайкалец», где он назначается ответственным секретарем редакции. В 1973 г. Б.И.КОМИССАРОВ утверждается заместителем редактора газеты «Забайкалец» и по настоящее время трудится в этой должности.

В 1968 г. Б.И.КОМИССАРОВ поступает заочно на отделение журналистики Иркутского госуниверситета и в 1974 г. с отличными оценками защищает диплом и сдает госэкзамены.

В 1969 г. Б.И.КОМИССАРОВ принимается в члены Союза журналистов СССР. В настоящее время он – секретарь первичной организации Союза журналистов СССР.

Тов. КОМИССАРОВ ведет большую партийную и общественную работу. Он избран секретарем партийной организации районной газеты, в составе которой семь членов партии.

С 1971 г. по настоящее время является членом районного комитета народного контроля. Добросовестно и систематически выполняет также много других общественных поручений: председатель районного комитета общества охраны памятников истории и культуры, член районной комиссии содействия фонду мира, пропагандист, ежемесячно выступает перед трудящимися района, будучи активным участником лекторской группы райкома КПСС.

С 1966 г. материалы Б.КОМИССАРОВА регулярно печатаются в областной партийной газете «Забайкальский Рабочий». С 1967 г. он является нештатным корреспондентом «Забайкальского Рабочего». Редакция этой газеты поручала Б.КОМИССАРОВУ освещать работу районной партийной конференции, готовить к публикации острые критические и проблемные материалы на партийные и другие темы, целевые полосы.

Помещенные в областной и районных газетах публикации Б.КОМИССАРОВА отличают актуальность, большое общественное звучание, принципиальная позиция, глубина освещения темы, творческая инициатива и журналистское мастерство.

За десять лет штатной газетной работы Б.И.КОМИССАРОВ проявил себя идейно зрелым, добросовестным и инициативным работником, ищущим журналистом. При острой нехватке кадров он с большой партийной ответственностью успешно руководил выпуском газеты. Охотно передает товарищам свой опыт. Взысканий не имел. Отзывчив, чуток и внимателен к нуждам и заботам людей. Пользуется в коллективе заслуженным авторитетом.

19 апреля 1976 г.

Редактор газеты

«Забайкалец»

(М.П.МИНГАЛЕВ)

Зам. секретаря парторганизации

(Л.А.МАКСИМОВА)

Председатель месткома

профсоюза

(А.Ф.СВИЩЕВА)»

1. Разговор в соцсети с подругой

- И такого хорошего парня в Югославию не пустили? Журналиста, зам.редактора газеты, секретаря парторганизации, не имевшего ни одного взыскания!

- Вот журналисту и не дали добро... Рабочий бы поехал, врач, учитель, а из газетной братии, ни-ни. Это ж Югославия. Не

В 1969 году я работал в редакции районной газеты «Советское Забайкалье» уже три года. Приняли на работу в 18, сразу после окончания средней школы. Очередной материал мне предстояло написать о местном автотранспортном предприятии. Там я и познакомился с Геннадием Богдановым – человеком необычной судьбы, попавшим во время войны в плен к немцам. На долгие годы он оказался на чужбине, повидал и испытал столько, сколько хватило бы не на одну жизнь.

Я записал рассказ этого человека в свой блокнот, но опубликовать его в газете не было никаких перспектив. От слова «совсем». На страже гласности стоял секретный перечень сведений, запрещенных к опубликованию в печати.

Давно забыл об этой встрече... Но вдруг в моем бездонном бумажном архиве я обнаружил серую картонную папку с помятыми разрозненными листочками. Я начал разбирать слова и строчки, исписанные моей рукой мелким почерком.... А в голове звучала строка из известной песни Евгения Аграновича, которую исполнил Михаил Ножкин в фильме "Ошибка резидента". . .- "Я в весеннем лесу пил березовый сок"...

Плен

Начинался путь пленника в пересыльном пункте в Бухенвальде. Там Геннадий пробыл около двух месяцев. Что было дальше? – задаю вопрос. Мой собеседник продолжает неторопливый рассказ о своей сложной судьбе.

«Привезли в лагерь. Три барака. Барак-кухня, барак для ребят, барак для девчат. Пленники в основном все с 1928-го, 29-го года рождения, но были и с тридцатого и даже некоторые подростки с 31-го. Человек триста нас было. Барак для ребят на две половины разделен. Во второй половине - семейные. Большинство женщины с детьми, без мужей. Но несколько мужчин там все же было. Молчаливый дядя Витя и старик с рыжей бородой – дядя Вася.

На самой первой линейке зачитали приказ: если увидят русского парня с немецкой девушкой, обоих расстреляют. То же самое, если русская девушка позволит себе познакомиться с каким-нибудь крестьянским парнем из ближайшей деревни.

Обращались не слишком жестоко. Убийств не было. Но побои, подзатыльники, пинки – это, конечно, было у них заурядным явлением.

На работу нас гоняли на пути железнодорожные. Там передавали под надзор мастеров. Запомнились мне два мастера. Один злой, гад, Николаус. Другой мастер – добрый, он иногда приносил хлеб, давал ребятам».

Двое пленников этому мастеру особенно понравились – Геннадий и Иван из Белоруссии.

Они ремонтировали пути, сцепляли вагоны. Геннадий непослушный, часто получал затрещины. Он как-то сцепил вагон стальным крюком. Надо бы затянуть ключом, чтобы не было слабины. Не у всех сил хватало. Мастер проверит, увидит, что слабо. Даст пинка.

Население к ним сочувственно относилось. Машинист паровоза как-то подозвал, познакомил с одним немцем. Ему надо было прорубить вход в бомбоубежище. Немец пришел к лагерному начальству. Отпросил двоих ребят – Геннадия и Ивана. Того, что из Белоруссии. Но хозяина строго предупредили: смотри, еды никакой не давай. У нас их кормят достаточно. А как кормили? Утром хлеб – маленький кирпичик – суррогат. С опилками, на пять человек. Это на весь день. Утром и вечером кофе. Днем – баланда.

Пришли к немцу. Прорубили ему проход в подвал. Накормил вдосталь хлебом.

Пощечина господину Куну

Геннадий какое-то время работал на ферме. Доил коров, убирал навоз. Его хозяином был господин Кун. Но эта относительно вольная жизнь вне лагеря продолжалось недолго. В какой-то не самый

В 2017 году в моей жизни произошло знаменательное событие. Вышла в свет и была размещена на интернетовских полках документальная повесть о службе и частной жизни сотрудников забайкальской транспортной милиции, написанная после изучения десятков засекреченных протоколов партийных собраний и заседаний партбюро за 1938-1947 годы. Подробные, без прикрас, обсуждения достижений и проступков людей превратились в художественные истории о реальной жизни простого народа в тяжелый период истории страны.

При издании четыре года тому назад первой моей книги никто не объяснил мне, что в Российскую книжную палату каждое издательство отправляет 16 обязательных экземпляров выпущенной книги. Так было и в советское время. Единственное отличие - оплачивать печать и отправку в РКП обязательных экземпляров изданной книги должен сам автор. При издании второй книги в 2019 году (сборник стихов "Порывы юности мятежной") я так и сделал, оплатив тираж обязательных экземпляров и проследив по трек-номеру доставку посылки с моими стихами в РКП.

После запроса в книжную палату выяснил, что первая моя книга в РКП не поступала. Начались длительные переговоры с питерским издательством "Буквально". Для меня было важно знать, что в крупнейших библиотеках России читатель сможет отыскать мой литературный труд, написанный в 1998 году в результате долгих многодневных сидений в региональном государственном архиве. На днях, наконец, закончилась моя история с отправлением моей книги в РКП. Получил по моему запросу официальную информацию из Российской книжной палаты о регистрации в РКП издания моей книги "Борис Комиссаров. Правда страшного времени (1938-1947). Из истории Забайкальской транспортной милиции. По материалам государственного архива. Документальная повесть/ Комиссаров Б. - Санкт-Петербург: Издательство "Буквально", 2017 - 114 стр.

ISBN: 978-5-9500356-8-5

Книга зарегистрирована 28.07.2021 под номером КН-П-21-054619.

https://www.liveinternet.ru/users/3411633/post1475...l8Zem-OgOhZtGVxOAZ3CL09OkJysAY

Концерт Высоцкого в НИИ |

|

Суббота, 15 Января 2011 г. 23:48 редактировать + в цитатник

Листая старые страницы

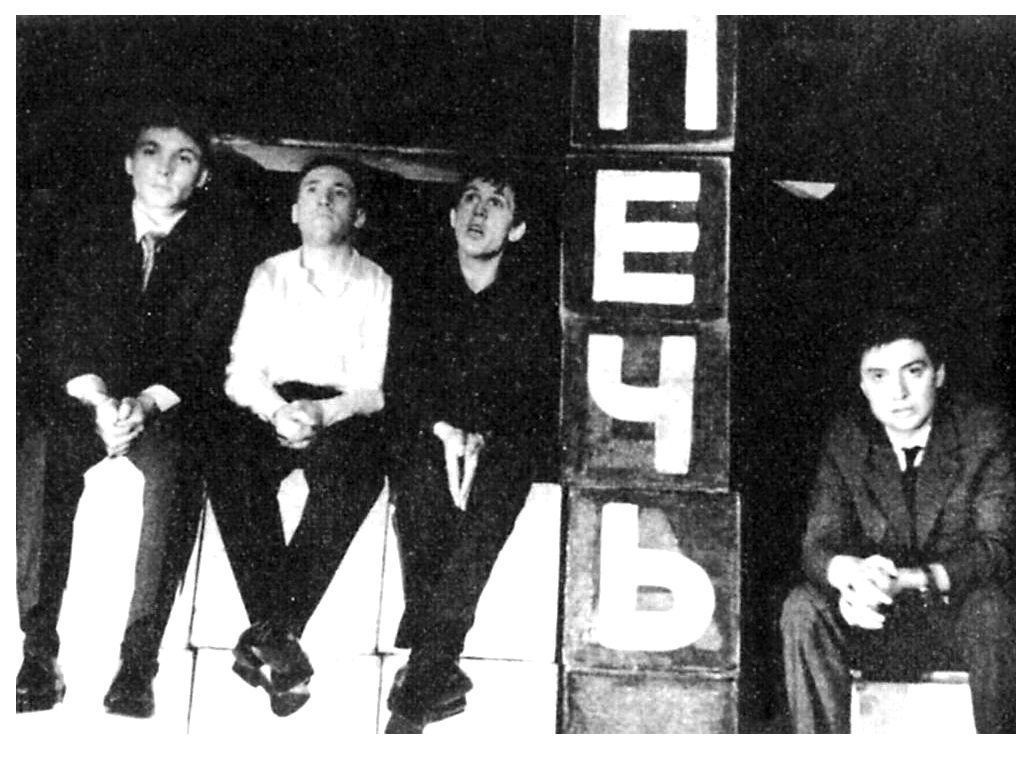

В числе первых художественных произведений, посвященных личности Владимира Высоцкого, исследователи отмечают пьесу Марка Розовского "Концерт Высоцкого в НИИ".

Я посмотрел этот спектакль в постановке Государственного русского драматического театра Эстонской ССР в июле 1988 года на сцене Читинского драматического театра. Мои "заметки зрителя" опубликовала тогда под заголовком "Памяти поэта" областная газета "Забайкальский рабочий" - орган Читинского обкома КПСС и областного Совета народных депутатов.

Главная ежедневная газета Забайкалья формата "Правды", основанная большевиками в 1905 году, стоила 3 копейки, но имела огромный, по сравнению с сегодняшним временем, тираж - 154640 экземпляров при населении области около миллиона человек. Сегодня самый популярный еженедельник Забайкальского края едва достигает двадцати тысяч.

Изображение газеты с моей статьей я несколько лет тому назад отправил известному высоцковеду Марку Цыбульскому. Еще раньше, до эпохи интернета, я вступил в переписку с Борисом Акимовым - одним из авторов журнального сериала "Эпизоды творческой судьбы". Это были первые попытки систематизации творческой биографии ВВ, опубликованные в журнале "Студенческий меридиан". Акимов отправил мне недостающие номера журнала, которые я не смог тогда приобрести в Чите, а меня попросил прислать программку спектакля, что я и сделал, выпросив у кого-то второй экземпляр.

Сегодня я добавил к сканированному изображению листа газеты полный текст своей статьи, набранный в Word'e. Итак...

__________________________________________________________________________________

Заметки зрителя

ПАМЯТИ ПОЭТА

Первый спектакль, посвященный памяти Владимира Высоцкого, поставлен в театре на Таганке Любимовым в год смерти актера и поэта. Запрещенный после премьеры, - был восстановлен спустя семь лет новым главным режиссером Николаем Губенко.

Затем Ивановский молодежный театр в начале прошлого года осуществил спектакль "Мы вращаем землю" по стихам и песням

Вышел в свет шестой номер за 2021 год ежемесячного историко-литературного журнала "Годы и люди", издающегося с 2013 года в славном граде Нерчинске - бывшей старинной столице Забайкальского края.

Для меня этот номер журнала примечателен тем, что в нем на 39-46 страницах в рубрике "Газетная проза" опубликованы две части большого остросюжетного очерка, напечатанного совсем недавно (28 апреля и 19 мая сего года) в Народной газете "Вечорка". В отличие от прежней газетной прозы, получившей в журнале "Годы и люди" вторую жизнь и представившей общую панораму забайкальской советской журналистики 60-70-х годов, в шестом номере напечатана вполне современная история нового времени, произошедшая тридцать лет спустя в России после распада Советского Союза.

На снимках: страницы 1,2,39,40-41,42-43.44-45.46.

Полный текст на моей странице сайта "Проза.ру" Борис Ильич Комиссаров

https://proza.ru/2021/04/30/743

https://proza.ru/2021/05/25/1417

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

В разговоре с подругой в соцсетях я рассказал о своем выступление на Читинском областном радио 29 июня 1993 года на городском радиоканале "С добрым утром, Чита". От этой передачи у меня осталась запись на аудиокассете, однако ее поиски среди сотни старинных, но до сих пор сохранившихся кассет, ни к чему не привели. В то же время текст этого выступления в СМИ я переписал в 2010-м году в пост своего интернет-дневника под заголовком "Лихие девяностые".

https://www.liveinternet.ru/users/3411633/post130242680

Итак, городской радиоканал «С добрым утром, Чита». 29 июня 1993 года.

Музыкальное сопровождение: бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу (четыре удара в секунду – низкие звуки ударных и электромузыкального инструмента).

Ведущая:

Ну а теперь я представляю вам первого участника нашей программы. Это Борис Ильич Комиссаров – депутат областного Совета народных депутатов, заместитель председателя постоянного комитета по правам человека, законности и правопорядку. Ну, а что привело Бориса Ильича к нам в студию, вы узнаете от него самого.

(Звучит фрагмент песни):

Что снится ночью прокурору,

Что снится ночью прокурору,

Когда полуночную штору

Качает слабым ветерком?

Не выносить из дома сору,

Не выносить из дома сору,

Не выносить из дома сору

Ему советует горком.

Борис Комиссаров (под муз. сопровождение «бу-бу-бу-бу…»):

Как в воду глядел один из корифеев авторской песни Александр Городницкий, повторяя под гитарный звон дважды первую и трижды предпоследнюю строку этого пятистишия. Я записал его песню из радиопередачи на свою кассету. Напоминает она мне о страшной читинской трагедии, которая так вот – «шито-крыто», как писал Высоцкий, прошла мимо общественного сознания забайкальцев, унеся в могилу две жизни.

Правда, время внесло уже поправки в некоторые детали этой песни. Неизвестно, дает ли какие-нибудь указания прокурору области Анатолию Максимовичу Бояркину почивший в бозе (а почивший ли?!) партийный орган. Но сам Анатолий Максимович вполне мог в молодости, работая в отделе административных органов Читинского обкома КПСС, советовать любому прокурору «не выносить из дома сору». А самому себе – тем более!

А произошло вот что. Первый заместитель прокурора области Степан Георгиевич Третьяков передал свой казенный пистолет бывшему заместителю начальника управления КГБ по Читинской области Александру Ивановичу Фирсову, который после ухода в отставку из КГБ продолжил трудовую деятельность в областной прокуратуре. Из пистолета своего земляка Третьякова Фирсов совершил убийство близкой знакомой своей Содномовой, оставив сиротой ее ребенка, после чего застрелился сам.

Все эти факты были окутаны густой тайной, пока у меня в

Вышел в свет №5 нерчинского историко-литературного журнала "Годы и люди" за 2021 год, в котором напечатана моя публицистическая статья "Из истории погибшего гиганта". Она состоит из предисловия, написанного в апреле 2021-го, и статьи "Традиции рождаются сегодня", напечатанной в многотиражной газете "Текстильщик" 10 октября 1979 года.

В 90-х годах прошлого века по судьбам многих людей прошел безжалостный каток, разрушивший крупные промышленные предприятия после их передачи в частные руки. Такая же участь постигла многотысячный коллектив Читинского камвольно-суконного комбината, который был гордостью Забайкальского края, успешно работал, строился и развивался вместе с благоустроенным жилым поселком.

Полный текст публикации можете прочитать на странице автора на сайте Проза.ру:

https://proza.ru/2021/04/17/319

1.

2.

3.

4.

Часть первая

Добиться диалога с гендиректором питерского издательства "Буквально" Андреем Медведевым мне не удалось. Он по-прежнему предпочел разговаривать со мной через своих менеджеров, которые, полагаю, познакомили шефа со статьей народной газеты "Вечорка" от 28 апреля 2021 года, напечатанной под заголовком "В капкане у аферистов. В издательстве "Буквально" издеваются над писателями".

В течение почти двух лет менеджеры исправно отвечали на все вопросы, связанные с размещением моей книги в книжном магазине. Через год бесполезных ожиданий я потребовал возврата денег, переведенных на карту руководителя. В письмах от 16 августа и 7 октября 2020 года я отказался от печати книги и потребовал вернуть на мою карту 3 тысячи рублей, желая использовать их на печать обязательных экземпляров и отправки в Книжную палату.

На крайнее письмо терпеливо ждал ответа полгода, после чего выложил эту историю в своих блогах в соцсетях, а затем и в газете. Почему же пришел конец вежливой переписке с издательством? Может быть, из-за моей эмоционально возбужденной фразы, на которую честного и правдивого ответа у гендиректора и его сотрудников не нашлось.

"Здравствуйте, Борис Ильич! Вас никто не обманывал. Книги лежат в издательстве уже давно. Готовы Вам выслать хоть сегодня.

Просим Вас связаться с нами по телефонам издательства. В дополнение высылаем подтверждение наших слов. На фото видны ваши книги.

На протяжении нескольких месяцев с Вами не могли связаться. А вы не удосужились позвонить или написать нам письмо. Ваша публикация в газете карается законом. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, образует особо квалифицированный состав преступления (ч.5, ст. 128.1 УК РФ).

Для урегулирования наших взаимоотношений просим Вас связаться с нами по телефону".

Издательству - от автора:

"Не нужно мне отсылать мои книги, печать которых я не заказывал. Вы должны были, согласно Вашим заверениям, 10 экземпляров разместить не позднее января 2020 года на полках книжного магазина Санкт-Петербургского педагогического университета им. Герцена. И тем более не надо меня шантажировать и запугивать ответственностью за клевету.

Не нужно лгать, спасая своего директора от обвинений в присвоении чужих денег, и утверждать, будто вы не смогли связаться со мной по Вашей электронной почте. Это полнейшая чушь. Наша непрерывная переписка содержит 274 письма. По тому же адресу, по которому я получил от Вас данное письмо под заголовком "Не можем связаться с Вами", было направлено вам мое крайнее письмо от 7 октября 2020 года, на которое ждал ответ в течение полугода. Еще раз призываю к Вашей совести. И не пытайтесь меня оболгать: вся моя переписка с издательством "Буквально" всегда велась и продолжает вестись в настоящее время по электронной почте.

Как сообщил мне в одном из писем менеджер Александр, гендиректор приносит свои извинения и обещает лично разобраться с поставленными мной вопросами. Не дождавшись никаких объяснений от руководителя издательства, 7 октября 2020 года я написал вот это, к сожалению, оставшееся безответным, письмо.

Напомню его содержание:

"Уважаемый Андрей Владимирович!

11 июля 2020 г. я обратился на Ваше имя с просьбой ознакомиться с предыдущей перепиской по электронной почте, в которой я просил ответить о судьбе моей книги, которую Вы еще в прошлом году предложили разместить в магазине педагогического университета им. Герцена. Я выполнил свои обязательства по перечислению 3000 рублей за издание и размещение в магазине 10 экз. книги. Вы их не выполнили и, наверное, было бы правильным возвратить мне на карту указанную сумму. Во-вторых, я также просил выполнить другую обязанность издательства: предоставить отчет о продажах

Вчера нас с женой посетили две милые девушки - сотрудники КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Я воспользовался своим правом на выездное обслуживание как инвалид 2 группы.

В результате сегодня я стал героем ленты новостей на сайте КГАУ МФЦ Забайкальского края. Цитирую текст ленты:

19 мая состоялся льготный выезд мобильного офиса филиала по Читинскому району КГАУ «МФЦ Забайкальского края» к заявителю для выдачи готового результата. Борис Комиссаров обратился в МФЦ с целью получить услугу Росреестра «Государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Народная трибуна

В издательстве «Буквально»

издеваются над писателями

Эта история, будто заноза, терзала мои нервы почти два года. В ней сошлись коварство и наглое издевательство, очень похожее на мошенничество. Сопутствующим моментом явилось присвоение чужих денег, выманенных обманным путем под благовидным предлогом.

Этот случай затмил все, с чем мне приходилось сталкиваться во взаимоотношениях с государственными, общественными и частными организациями. Хотя опыт подобных коммуникаций у меня накоплен немалый, включая работу на постоянной основе в качестве депутата областного Совета народных депутатов, председателя комитета по правам человека, законности и правопорядку в 1990-1994 годах.

Но вернемся к моему сюжету. В 2017 году питерское издательство с красноречивым названием «Буквально» издало мою книгу «Правда страшного времени (1938-1947)». Документальная повесть, основанная на изучении архивов железнодорожной милиции, благополучно вышла в свет и была размещена в интернет-магазинах. В том же году я разместил книгу (имел полное право как собственник макета) на сайте издательства “Ridero” (Екатеринбург). Там было намного дешевле покупать тираж, который я приготовил для презентации книги в Забайкальском линейном управлении МВД России на транспорте и распространения документальной повести в краевом центре.

Не лишне заметить, что моя книга издавалась без какой-либо спонсорской поддержки, исключительно за счет скромных накоплений двух пенсионеров – меня и моей супруги.

Как выманивали деньги

Не знаю, связаны ли последовавшие события друг с другом, но издательство в 2019 году решило вдруг вспомнить о моем существовании и обратилось ко мне с просьбой помочь обновить дизайн главной страницы своего сайта. По просьбе менеджера я написал положительный отзыв. Его поместили вместе со снимком моего выступления на презентации книги.

Вскоре издательство вновь пишет мне письмо. С предложением, от которого трудно было отказаться: они печатают 10 экземпляров «Правды страшного времени» и помещают их на полку книжного магазина Санкт-Петербургского педагогического университета имени Герцена. Считают, что книга может заинтересовать преподавателей и студентов истфака. Меня завлекали авторским вознаграждением от продажи книг. Заверяли, что не проданные в течение года экземпляры пришлют мне в посылке на мой домашний адрес.

Ну кто же откажется от такого предложения. Для писателя, как и для любого человека творческой профессии, востребованность его творчества, продвижение его книги к читателю – святое дело. А обмануть его мечты – тяжкий грех, святотатство.

Я с готовностью согласился с предложенными условиями устного договора и перевел издательству три тысячи рублей на печать десяти экземпляров в твердом переплете. И еще самонадеянно рассказал моим старым питерским друзьям схему проезда в книжный магазин, где лежит моя книга. (Они интересовались, в каком магазине она продается). В издательстве пообещали, что она появится в магазине через три месяца. Осенью я нашел в сети телефонный справочник университета и выяснил, что ни в одном из двух книжных магазинов моей книги нет.

А Медведев уехал отдохнуть

С тех пор начались бесконечные запросы и переписка с издательством. Менеджеры извинялись, ссылались на производственные трудности и большую загрузку типографии, но подавали твердую надежду, что к новому 2020 году эта проблема будет решена.

Весь ковидный 2020 год продолжалась моя переписка с издательством. Менялись в чате менеджеры. Извинялись за задержку ответа. Сообщали, что передали мои вопросы генеральному директору, а он обещает лично все решить и мне ответить. В августе сослались на то, что руководство в отпуске. Вот вернется на работу отдохнувшим и обязательно ответит.

В октябре я

Сегодня я получил результаты анализа на наличие антител против ковида..

Напомню, что прививки "Спутником-V" я получал с приключениями. Такова уж моя доля - испытывать и проверять на себе все почины, начинания и нововведения, которые придумывает государство для народного блага. Вот не далее, как вчера, сам Путин предложил своим министрам упростить для людей получение ими пособий и прочей помощи от государства, для чего предложил чиновникам лично пройти бюрократический путь (сделать "контрольную закупку") и узнать, с какими трудностями и препонами сталкивается простой пенсионер или одинокая мама с детьми, чтобы получить то, что причитается по закону.

Два поста пришлось посвятить проблемам вакцинации. Первую прививку отменили в назначенный день и перенесли на 22 февраля. А 22 февраля так "пошутили" со мной, что окончательно запутали. Согласно официальным бумагам, которые я подписал не глядя, меня привили Гам-КОВИД-Ваком, а устно врач Юринская, в один голос с медсестрой убедили меня, что я получил ЭпиВакКорону. (я сам попросил эту вакцину, а медики якобы тут же выполнили мою просьбу, не утруждая себя объяснением, что у них нет этой вакцины).

Моя твердая уверенность в том, что врач не может обманывать пациента (а я сам из семьи врачей) меня подвела. Разобраться в ситуации мне помогли журналисты "Вечорки", обратившись к и.о.зам. председателя правительства Забайкальского края И.С. Щегловой.

Инна Сергеевна фактически подтвердила, что я был введен в заблуждение. Партия ЭпиВакКороны на момент получения мной прививки уже была израсходована на медиков и сотрудников Роспотребнадзора. А бригаде медиков, похоже, не хватило смелости признать неэтичность своего поведения.

В документах, которые я подписал, значился (мелким шрифтом в середине слепого текста) Гам-КОВИД-Вак. А в левом верхнем углу, где как будто должно быть вписано название полученного препарата, оставалось пустое место.

15 марта я получил второй компонент вакцины. В кабинете вакцинации были уже другие медработники. Они нашли мою анкету, в которой я прочел подпись врача, замутившей мне мозги и заставившей потратить немерено времени, нервов и сил на собственное расследование.

Буквально на днях получил заказное письмо из правительства Забайкальского края. Из него следовало, что медикам не хватило смелости признать ошибочность и неэтичность своего поведения. А посему и.о.зампреда правительства, перечислив всю хронологию моих прививок, сделала вывод, что "в части оказания Вам медицинской услуги "Проведение вакцинации против COVID-19 взрослому населению" фактов нарушения не установлено". Следовательно, формально инструкция о проведении вакцинации не нарушена и законы медицинской этики (деонтологии). там не действуют.

Мне кажется, что это неправильно. Медработник всегда должен руководствоваться медицинской этикой и деонтологией, которые "представляют собой особенности медицинской деятельности, основанной на взаимном доверии больного и медицинского работника, которому больной добровольно вверяет свое здоровье, а иногда и жизнь". В этой дефиниции, которую обязан выучить наизусть каждый медработник, ключевое слово "доверие". Но оно, к сожалению, не оказалось взаимным.

Итак, 15 апреля в инфекционной больнице я сделал платный, за 600 рублей, анализ на наличие антител к вирусу COVID-19 (Ig G). Больница находится рядом с моей поликлиникой, где вопреки слухам, бесплатные анализы на антитела по направлению терапевта не делают. Несмотря на дополнительное сообщение Инны Сергеевны, что я могу обратиться в поликлиническое подразделение № 5 "для проведения анализа на наличие антител". Здесь тоже какой-то сбой произошел, скорей всего финансовый. Хотя пошарившись в сети, я установил, что в Москве и в Красноярском крае бесплатно проверяют у людей наличие антител по предъявлению полиса ОМС.

А мой анализ оказался отличным: 13 антител при норме >1,2.

ПРЕДИСЛОВИЕ из сегодняшнего дня

В конце 70-х годов введенный в эксплуатацию 30 декабря 1968 года Читинский камвольно-суконный комбинат отмечал свой десятилетний юбилей. Гигант текстильной промышленности с его семитысячным коллективом производил 25 процентов промышленной продукции Забайкалья и 40 процентов валовой продукции предприятий Читы.

Моя супруга проработала в химлаборатории КСК с самого его основания и оформилась на пенсию в 1996 году. Приватизированное предприятие, занимавшее 25 гектаров, агонизировало. Зарплату - ее большую часть - перестали выдавать. Недостающую часть выдавали тканями, пряжей, зимними ботинками, мужскими куртками, женскими пальто и пуховиками, модными обоями и прочим ширпотребом, на который удавалось поменять по бартеру пряжу, камвольные ткани и шерстяные одеяла.

С 1997-го производство пряжи и тканей прекращено. 11 декабря 97-го предприятие признано банкротом.25 октября 2001 года - ликвидировано. 13 работников комбината награждены орденом Трудового Красного Знамени, 22 - орденом "Знак Почета", пять - орденом Трудовой славы 3-й степени.

Сейчас от знаменитого когда-то КСК, поставлявшего свою продукцию в 150 городов СССР, а также в Италию, Афганистан, Корею, Венгрию, Монголию, остались одни безобразные развалины.

В 1979-м я работал референтом директора КСК Червякова Ильи Ильича. Мне также было поручено создать первичную организацию Общества охраны памятников истории и культуры, в которое вступило больше тысячи текстильщиков. В многотиражной газете "Текстильщик" я опубликовал статью о зародившихся на комбинате славных традициях: сохранять память об истории комбината, о его производственных достижениях и о живущих в поселке КСК людях, героях войны и труда.

Борис Комиссаров, апрель 2021

Развалины КСК. 2010 год.. Фото из интернета.

ТРАДИЦИИ РОЖДАЮТСЯ СЕГОДНЯ

Интересны история рождения и поучительны контрасты прошлого и сегодняшнего дня нашего комбината. Между прошлым и настоящим пролегает всего лишь десятилетний отрезок времени. А сколько сделано! По существу создана новая текстильная отрасль в экономике области. Развитие комбината, дела его тружеников войдут яркой страницей в историю промышленности нашего края, в историю борьбы за повышение благосостояния народа, строительство материально-технической базы коммунизма.

Несмотря на молодость нашего коллектива, в нем уже сложились славные трудовые традиции, а история социалистического соревнования богата именами и починами. И сохранить о них память, запечатлеть их в фотографиях, документах, увековечить – это мы считаем одной из задач первичной организации Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, созданной на камвольно-суконном комбинате два года назад. Задача тем более важная в свете Постановления ЦК КПСС «Об улучшении идеологической, политико-воспитательной работы».

Это постановление требует от нас улучшить работу по патриотическому воспитанию людей на конкретных, близких им примерах развивать и обогащать трудовые традиции коллективов. Функции нашего общества мы рассматриваем как часть этой работы.

Когда в 1977 году на КСК создавалась первичная организация нашего общества, слышались такие вопросы: «А что нам охранять? В поселке текстильщиков никаких памятников нет!». Действительно это так. Но задачи нашего общества намного шире. И его активисты в своей разъяснительной работе убеждают людей, что в дело охраны и пропаганды памятников истории и культуры необходимо внести вклад каждого из нас. Хотя бы потому, что коллектив комбината – неотъемлемая часть нашего областного центра – города, где немало исторических памятных мест. К этому можно добавить, что трудно найти человека, который не любил бы путешествовать, и каждый турист посещает мемориалы, музеи,

![]() Acid_Nebula, Втягиваться в судебный процесс - слишком затратное и нерациональное использование своих сил, времени и нервов. Подозрение в мошенничестве - в компетенции полиции. Причиненный вред относительно небольшой, но оскорбительным является сам факт и поведение издательства, нравственная сторона конфликта.

Acid_Nebula, Втягиваться в судебный процесс - слишком затратное и нерациональное использование своих сил, времени и нервов. Подозрение в мошенничестве - в компетенции полиции. Причиненный вред относительно небольшой, но оскорбительным является сам факт и поведение издательства, нравственная сторона конфликта.

Патриотический журнал "Годы и люди" дорожит каждым автором и своей репутацией, ведет большую общественную работу, бесплатно обеспечивает книгами и журналами сельские библиотеки. В небольшом коллективе работают не беспринципные коммерсанты, а творческие люди, публикующие в журнале свои произведения.

В начале 90-х годов (когда меня избрали депутатом областного Совета и я возглавил комитет по правам человека, законности и правопорядку) я поставил перед собой задачу изучить правовую обстановку в области и сразу вступил в конфликт с областным прокурором, который выступил против разработанного мной положения о нашем комитете с правом получать информацию о деятельности прокуратуры. Мой проект был утвержден, но прокурор меня люто возненавидел за то, что я отправил ему для рассмотрения сразу 30 писем заключенных, поступивших в депутатский комитет из СИЗО и колоний, о нарушении их прав и несправедливых приговорах судов.

Письма накопились в связи с тем, что до моего прихода никто ими не занимался, так как никто из депутатов не работал в комитете на постоянной основе. Я рьяно взялся за дело и с тех пор не оставлял без внимания никакие нарушения закона, пока не добивался конкретного неформального результата. Эта борьба приносила мне много достоверных фактов, из которых рождались резонансные газетные статьи. Ведь журналистское и писательское творческое начало меня никогда не покидало, и каждая критическая правозащитная публикация приносила мне большое профессиональное удовлетворение, несмотря на то, что на тот период времени я уже более 15 лет не работал в СМИ. А находясь под депутатской защитой, стал истинно свободным независимым бесцензурным журналистом.

Читатели восхищались моей смелостью и бесстрашием, когда я выступил в областной газете с критическими статьями "Признание депутата Совета прокурору области" и "Как прокуроры воевали с правами человека". Мои публикации и поддержка общества помогали мне переживать неудачи и несправедливое судебное разбирательство по моим собственным судебным тяжбам. Их было немало и в "последепутатские" годы. У меня не было адвокатов - они были мне не по карману и я был еще уверен в своих знаниях и силах. Выигрывал и проигрывал процессы из расчета 50 на 50. К сожалению, изъяны судебной системы, которые я испытывал на своей шкуре, только усугублялись, так же, как сужалось пространство свободы слова. А после 2007 года мне пришлось удовлетворять творческие запросы главным образом через интернет и соцсетях.

Эта история, будто заноза, терзает мои нервы почти два года.

В ней сошлись коварство и наглое издевательство, очень похожее на мошенничество. Сопутствующим моментом явилось присвоение чужих денег, выманенных у автора обманным путем под благовидным предлогом.

Этот случай затмил всё, с чем мне приходилось когда-то сталкиваться во взаимоотношениях с государственными, общественными и частными организациями. Хотя опыт подобных коммуникаций у меня накоплен немалый, включая работу на постоянной основе в качестве депутата областного Совета народных депутатов, председателя комитета по правам человека, законности и правопорядку в 1990-94 годах.

Но вернемся к моему сюжету. В 2017 году питерское издательство с красноречивым названием «Буквально» издало мою первую книгу «Правда страшного времени (1938-1947)». Документальная повесть, основанная на изучении архивов железнодорожной милиции, благополучно вышла в свет и была размещена в интернет-магазинах. В том же году я разместил книгу (имел полное право, как собственник макета), на сайте издательства «Ridero» (Екатеринбург). Там было намного дешевле покупать тираж книги для презентации в Забайкальском линейном управлении МВД России на транспорте и распространения в своем городе. Не лишне заметить, что моя книга издавалась без какой-либо спонсорской поддержки, исключительно за счет личных скромных накоплений двух неработающих пенсионеров – меня и моей супруги.

Не знаю, связаны ли последовавшие события друг с другом, но издательство в 2019-м году решило напомнить о себе и обратилось с просьбой помочь обновить главную страницу издательского сайта в интернете. Я написал положительный отзыв, который поместили на главной странице с моим портретом (выступлением на презентации книги) вместе с тремя другими отзывами авторов издательства.

Летом 2019-го менеджер издательства вновь обратился ко мне с предложением, от которого невозможно было отказаться: выставить 10 экземпляров моей «Правды страшного времени» на полку книжного магазина Санкт-Петербургского педагогического университета имени Герцена. Автор получит свой процент за продажу книг, а не проданные в течение года экземпляры будут ему возвращены посылкой на домашний адрес.

Ну кто же откажется от такого предложения? Для писателя, как и для любого человека творческой профессии, востребованность его творчества, продвижение его книги к читателю – святое дело. А обмануть его мечты – тяжелый грех, святотатство. Я с готовностью согласился с предложенными условиями устного договора и закрепил его переводом на счет издательства 3000 рублей для оплаты за печать десяти экземпляров моей книги в твердом переплете. Моим старым знакомым, проживающим в Питере, сообщил, где можно будет купить мою книгу. Мне обещали, что она появится в магазине университета через три месяца.

Осенью 2019-го я разыскал в сети номера телефонов всех подразделений университета, в том числе книжного магазина и выяснил, что моя книга к ним не поступала. Далее начались бесконечные запросы и переписка с издательством. Менеджеры извинялись, ссылались на производственные трудности и большую загрузку типографии, но подавали надежду, что к новому, 2020 году, эта проблема будет решена.

Весь ковидный 2020 год продолжалась моя переписка с издательством. Менялись отвечавшие мне менеджеры, извинялись за задержку, сообщали, что передали мои вопросы генеральному директору, и он обещал лично решить все вопросы и ответить мне. Ссылались в августе на то, что руководство находится в отпуске и ответит мне, когда вернется. Следующие, осенние письма я безответно отправлял непосредственно на имя гендиректора. Кроме вопроса о возврате присвоенных издательством денег, предназначенных для печати моей книги, я просил выяснить в Книжной палате, поступали ли туда обязательные экземпляры моей книги. (На днях я сам выяснил, что, конечно, не поступали). И также я требовал предоставления мне квартальных отчетов о продаже моей книги, размещенной издательством в интернет-магазинах. (Последний отчет я получил за 2018 год).

А в ответ – тишина. Но хорошо хоть сохранилась почтовая переписка. А что с ней делать? Передать в полицию для проверки

Март 2021 года был отмечен для меня несколькими приятными событиями. О поздравлении со всемирным Днем поэзии от журнала "Годы и люди" был мой предыдущий пост. А вот рассказ о другом ярком событии я не успел сразу выложить в сеть и отложил "на потом".

Сегодня соцсеть сама напомнила мне о событии, которое произошло "3 года назад". И мне пришла пора поделиться нечаянной и нечастой авторской радостью, случившейся две недели назад..

Днем раньше пришло мне от виртуальной подруги поздравление с каким-то праздником и пожеланиями "ярких событий, счастливых моментов, радости в жизни, улыбок, любви! Счастья и света, тепла, комплиментов". Таким теплом накрыло сердце, что захотелось выучить наизусть и повторять эти слова, просыпаясь каждое утро. И следующим утром эти пожелания сбылись.

В наш век, когда интернет заполнен десятками тысяч книг, на не знаменитого "нераскрученного" автора мало кто обратит внимание без серьезной и дорогостоящей рекламы его произведения. Но случилось чудо. Заглянув в раздел статистики на сайт моей книги в издательстве "Ридеро", я увидел, что в один день были приобретены одним покупателем сразу четыре экземпляра моей книги "Правда страшного времени", а мне было начислено роялти (авторское вознаграждение) в сумме 180 рублей. (Это примерно 10% от цены книги. 90% получает типография за печать, издательство, почта за доставку.

Всего с июля 2017 года издательство "Ридеро" продало 23 мои печатные книги. 80 книг я выкупил сам. Они пришли мне четырьмя посылками по 20 книг со значительной скидкой. Книги предназначались для презентации в линейном управлении транспортной милиции, для сотрудников, ветеранов и других читинцев, которым была интересна реальная, без всякой утайки, повседневная жизнь их отцов и дедов в далеких 1938-1947 годах.

Никогда такого не было. Порой месяцы проходили без единого заказа. Только однажды одна моя хорошая знакомая вместе с подругой приобрели на сайте в 2017-м две книги в одной посылке. А тут сразу четыре в одном заказе. Скорей всего, на четверых. Чем больше печатается книг, тем выше скидка. Попросил в чате издательства раскрыть тайну, назвать хотя бы, из какого региона заказ поступил. Ответили, что, к сожалению, не могут ничего сообщить о читателях. А между прочим, с покупкой этих четырех книг на моем счету стало аж целых 1035 рублей. И я получил право "вывести" на свой счет тысячу заработанных писательским трудом рублей (затратив на издание и размещение на нескольких интернетовских сайтах свои тысяч тридцать).

Конечно не для заработка создавал я свою документальную повесть, а из потребности поделиться с людьми открывшимися знаниями о повседневной жизни простого народа в тяжелое - страшное и одновременно героическое десятилетие нашей советской истории, которая долгое время скрывалась в госархиве под грифом "секретно" в протоколах партийных собраний Отдела железнодорожной милиции НКВД Дороги имени Молотова.(ныне Забайкальское линейное управление МВД России на транспорте).

И потому для меня вчера действительно исполнилось угаданное моей читательницей яркое событие и один из счастливых, радостных моментов моей жизни.

Внизу две ссылки для желающих прочитать мою документальную повесть в печатном либо электронном виде. В книге рассказано, на основе сотен протоколов партийных собраний, много интересных историй о реальной службе и повседневной жизни сотрудников рабоче-крестьянской милиции в 1938-1947 годах.

---------------------------------------------------------------

ПРАВДА ПАРТИЙНЫХ СОБРАНИЙ

Документальная повесть о жизни в СССР.

Забайкалье. Железнодорожная милиция НКВД дороги им. Молотова. (1938-1947).

1938-й. Враги народа и выговор за любовь. Железные наркомы. Счастливая жизнь. Соцдемократия. Бдительность. Партскандалы.

Рывок в 90-е годы.

Так это было (продолжение).

1939-й. Победивший социализм. Митинг в отделе ж.д. милиции. Вместо воды принесли водку. Сын за отца не ответчик, но «что услышу, сообщу».

1940-й. Обывательские моменты. Большой жених. Беспризорники: смешки и ругань. Две жены за три месяца. В тюрьму за прогулы.

1941-й. Грязные

Вчера получил очередную бандероль с тремя экземплярами нерчинского историко-литературного журнала "Годы и люди" № 3 за 2021 год. В нем на страницах 74-77 напечатан мой очерк "Дружина выходит в рейд". В 1977 году это произведение было опубликовано в газете крупнейшего в Чите предприятия - гиганта легкой промышленности - под рубрикой "Сделаем поселок образцовым". В 90-х не стало ни многотиражной газеты "Текстильщик", ни самого камвольно-суконного комбината, о чем автор с болью рассказывает сегодня, спустя 44 года, в послесловии к очерку.

Вытаскивая журналы из почтовой упаковки, я не сразу заметил выпавший на стол сюрприз - красочный и плотный листок бумаги, совпадающий по размерам с форматом журнальной книжки. Это было персональное поздравление редколлегии журнала "Годы и Люди" своему постоянному автору со Всемирным днем Поэзии. И хотя многие похвалы и оценки моего творчества кажутся мне несколько завышенными, я безмерно благодарен коллективу журнала, его создателям и руководителям за внимание и поддержку моего творчества, а также возможность доводить до читателей мои литературные труды в традиционной бумажной форме, о которой мы, к сожалению, стали забывать в век скоростного интернета, смартфонов, планшетов и прочих гаджетов.

На снимках: первая и вторая страница журнала, страницы 74-77 с текстом очерка; благодарственное письмо Комиссарову Б.И.

1.

2.

3.

4.

5.

15 марта второй компонент вакцины Гам-КОВИД-Вак пробился к моему левому плечу, успешно преодолев множество бюрократических препятствий и заблуждений. О препятствиях и заблуждениях уже много сказано в предыдущем посте. А сегодня - заключительный репортаж из поликлинического отделения №5, что в поселке КСК.

Может я не понял юмора, но мне еще хотелось верить во все светлое. Сам я вырос в семье честных советских врачей, которые не смогли бы никогда солгать пациенту. Мама лечила детей, папа - солдат и офицеров в госпиталях и на фронте - он служил врачом полка. Старший брат стал ученым, профессором медицинского университета. Ну и я, как пел Высоцкий, "во все светлое верил, например, в наш советский народ..."

Все эти мысли промелькнули у меня в голове за одну минуту, в течение которой любезная медсестричка подождала, когда Гамковид в ампуле, извлеченной из холодильника, окончательно растает. При мне наполнила шприц и вручила на память пустую упаковку от второго компонента вакцины с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата Гам-КОВИД-Вак.

Милые душевные подруги! Поздравляю вас с замечательным вашим праздником - женским днем 8 марта! Крепкого вам здоровья прежде всего! Будьте любимы и счастливы! А за праздничным столом включите эту легкую веселую песню, которую для вас споет Владимир Семенович Высоцкий. Думаю, что под этот видеоряд вам тоже захочется сплясать, как эта веселая дама.

Статья в газете «Вечорка» за 24 февраля называлась «Беды с уколом». В ней журналист рассказал, используя мой неутешительный пример, о проблемах, связанных с получением вакцины от короновируса. Пересказывать статью не буду: читайте укрупненный скан фрагмента газетной страницы. Только напомню, что запись на вакцинацию отменили мне за день до назначенного срока, сославшись на отсутствие вакцины.

В результате вмешательства газеты, а также публикациям на сайте и в печатном виде ситуация благополучно разрешилась. Укол первым компонентом вакцины мне успешно провели, переназначив запись с 16 на 22 февраля.

Укол перенес отлично – никаких побочек. А через три дня «Госуслуги» прислали мне просьбу: заполнить дневник вакцинации, указать в анкете свое самочувствие, температуру и прочие симптомы. Все, что надо, исполнил и отправил. Но насторожило одно обстоятельство. В строке моего дневника вслед за персональными данными указывалось, что я получил вакцину «Гам-КОВИД-Вак». Однако и принявшая меня врач, и медсестра, вколовшая мне препарат, сказали, когда я спросил, что мне ввели синтетическую вакцину "ЭпиВакКорона".

С названиями вакцин возникла небольшая путаница по моей вине. Первой вакцине «Гам-КОВИД-Вак», выпущенной в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, присвоили международное торговое наименование «Спутник V». А вторую - пептидную синтетическую вакцину «ЭпиВакКорона», разработанную новосибирским центром «Вектор», ученые рекомендовали возрастным людям старше 65, и хроникам, представляя как совершенно безопасную, не имеющую никаких побочных явлений. Из-за похожести и двойного названия "Спутника-V" я их и сам перепутал.

По этому поводу я задал вопрос в службу поддержки Госуслуг. В течение двух часов (а в Чите уже шел второй час ночи) мне по очереди, передавая виртуально трубку друг другу, отвечали три консультанта. Успокаивали: все данные о моем уколе в Минздрав РФ через сутки передаются, а после второй прививки они будут отражены на портале в моем личном кабинете. Я смогу получить личный сертификат о вакцинировании от ковида-19, который можно скачать и отпечатать. Мне посоветовали обратиться самому в КМЦ для установления истины.

Затем я достал третий документ: выданный мне в поликлинике после прививки: бланк вакцинации, с которым я приду получать второй компонент вакцины 15 марта (приложение № 6). Это по сути мой прививочный лист. Но и здесь надежда узнать, что мне вкололи, не оправдалась: там тоже типографским способом отпечатано "Гам-ковид-вак" (смотрите сами!). А надо бы оставить место для заполнения от руки. Ведь ЭпиВакКорона тоже поступает уже в Забайкалье.

Единственное "оправдание" круговой безалаберности в том, что типовые бланки формы 6 были отпечатаны и розданы намного раньше, когда ЭпиВакКорона еще заканчивала третий этап испытаний и не была зарегистрирована.

Думаю, что последние следы моей вакцинации должны находиться в поликлинике, в бумажной анкете, которую я заполнял. В верхнем углу слева принимавший меня доктор должен был написать название чудесного безболезненного препарата - защитника от страшной заразы.

1.