Это цитата сообщения DONNA_FLORA Оригинальное сообщение

Фараоны, мифические полулюди-полурыбы

Фараонка, Фараон, Фараончик - фантастическое существо с человеческой головой, туловищем и рыбьим хвостом; русалка.

ФАРАОНКА. Изображение пышногрудой женщины с рыбьим хвостом в русских народных росписях и резьбе, — например, в лобовых досках.

«А мужики видели, как из реки выходила женщина. Она первый раз вышла и говорит: „Фараон, фараон", — и ушла в воду» (Волог.).

Изображения фараонок иногда встречаются в русской деревянной резьбе домов (барочная «корабельная» резьба, Среднее Поволжье) и кораблей (например, расшив) и народных росписях. Данные изображения являлись охранными (апотропическими) (ср. русалка-берегиня).

Считается, что именно от фараонок люди приобрели ноты и учатся у них пению.

[показать]

[показать]

Фараонки - древнерусская резьба по дереву, наличник окна

[показать]

[показать]

Деталь фриза "Фараонка"

Музей русской архитектуры им. А.В.Щусева

[500x314]

[500x314]

Юрьев-Повольской. дом Черкасских

Фараонка держит в правой руке открытую книгу, левая же рука фараонки вместе с деталями растительного орнамента складывается в нечто весьма напоминающее крест анх.

[498x233]

[498x233]

Берегиня с дома купца Лячина. Нижегородская область.

[500x245]

[500x245]

На первом видем фараонку, держащую в правой руке пламенеющее кольцо. В этом кольце находится другая, маленькая фараонка. Из чего можно догадаться, что первая рождает вторую. Вероятно, речь здесь идет опять-таки о первой и второй ртути. Ртути-матери и ртути-дочери. дом Н.А. Касьянова в деревне Сысóво.

[500x264]

[500x264]

На втором - карниз наличника из деревни Шепилово, где нашему вниманию предстает фараонка-берегиня, чье тело посередине разделено надвое простирающимися налево и направо двумя хвостами, являя собой точное обозначение того, что в герметике называется двойной ртутью. При этом она крылата и держит в руках некие предметы, о назначении которых остается лишь догадываться.

Большое влияние на формирование нижегородской архитектурной резьбы оказала так называемая корабельная, или «барочная резь», украшавшая борта, корму и нос волжских расшив. От барки (корабля) и происходит ее название.

Среди излюбленных мотивов нижегородских резчиков - русалка-«фараонка». «Фараонкам», несмотря на женскую грудь, часто придают мужские черты лица.

Историю о «фараонках» обычно препарируют в апокрифическом ключе. Армия фараона, гнавшаяся за евреями по дну расступившегося Чермного (то есть Красного) моря, согласно Ветхому Завету, была потоплена внезапно сокрушившимися волнами. Но это всего лишь поверхностный пласт нашей несколько даже облегченной деконструкции. Дело в том, что любимые герои, а точнее, героини домовой (а прежде корабельной) резьбы отнюдь не «фараоны», хотя, казалось бы, войско египетское должно было сплошь состоять из мужчин, а женоподобные существа, в чьем изображении безо всяких сомнений сказывается материнский культ...

А это, наверное Фараон.

[показать]

[показать]

Ещё немного о домовой корабельной резьбе и берегинях-фараонках:

http://bereginya-folk.narod.ru/text.htm

http://ru.wikipedia.org/wiki/Фараонки

http://www.dopotopa.com/faraony_i_faraonki.html

http://www.arthania.ru/node/75?page=1

http://www.arthania.ru/node/82

http://www.arthania.ru/node/68

Это цитата сообщения DONNA_FLORA Оригинальное сообщение

[318x294]

[318x294] [303x294]

[303x294]

1. Этруски. Менада. Антефикс из Вей. Ок. 500 до н. э. Музей виллы Джулия, Рим. Терракота.

2. Антефикс из Лавиниума, 6-5 вв. до н.э. Этрурия

[306x330]

[306x330] [299x330]

[299x330]

[292x416]

[292x416] [312x416]1. Фрагмент росписи из Цере на которой Индеец племени Омаха

[312x416]1. Фрагмент росписи из Цере на которой Индеец племени Омаха

изображён этрусский воин в красной тунике

и круглой нагрудной пластине.

[303x404]

[303x404] [321x407]

[321x407]

1. Связанный шлем. Место происхождения: Peru2. ШАПКА — разновидность русского шлема. Защитные головные уборы из мягких материалов (войлока, стеганого сукна и т.п.) назывались «бумажными шапками». [203x268]

[203x268] [245x268]

[245x268]

Слева: славянская женщина, справа: индейская женщина.

Это цитата сообщения DONNA_FLORA Оригинальное сообщение

Символика нательной рубахи в русской народной традиции глубока и интересна. В обыденной жизни рубаха была основной формой одежды, из льняного полотна шили и мужские, и женские рубашки, украшая их ткаными орнаментами и вышивкой. Древнерусские рубы были прямого покроя, туникообразной формы и кроились из перегнутого пополам полотна. Рукава делались узкими и длинными, у женских рубах они собирались в складки у запястья и закреплялись браслетами (поручами).

[показать]

[показать] [показать]

[показать]Во время ритуальных танцев, в обрядовых действиях рукава распускались и служили орудием колдовства. Об этом, кстати, повествует русская народная сказка о Царевне-лягушке. В описании иностранца (конца XVII в.) говорится: «Они (русские — С. Ж.) носят рубашки, со всех сторон затканные золотом, рукава их , сложенные в складки с удивительным искусством, часто превышают 8 или 10 локтей, сборки рукавов, продолжающиеся сцепленными складками до конца руки, украшаются изысканными и дорогими запястьями».

[400x524]Белоусов Роман Леонидович. Плач Ярославны.

[400x524]Белоусов Роман Леонидович. Плач Ярославны.Орнаментированные вышивкой и ткачеством рубахи упоминаются и в «Слове о полку Игореве» — замечательном памятнике средневековой русской культуры. В своем плаче Ярославна хотела бы полететь кукушкой по Дунаю, смочить «бе брян рукав» (т. е. украшенный браным орнаментом) в Каяле реке и вытереть им кровавые раны мужа — князя Игоря. Магическая сила, сосредоточенная в рукавах рубахи, в алых орнаментах, должна излечить, зарубцевать раны, наполнить тело крепостью, принести здоровье и удачу.

[419x299]

[419x299]Рубаха-долгорукавка (плакательная)

изображена на серебряных с черневым рисунком ритуальных браслетах, предназначенных для плясок на русалиях, найденных в разных концах Руси (Киеве, Старой Рязани, Твери). Относящиеся к XII—XIII векам, эти браслеты-наручи предназначались не для парадного наряда, предусматривающего появление княгини или боярыни в храме, и не для простого повседневного убора, а для торжестве иного, но, очевидно, потаенного участия в прадедовских обрядах. Долгорукавка - женская праздничная рубаха из льняного или конопляного полотна, а также шёлка или парчи. Покрой долгорукавки мало чем отличался от обычной женской сорочки, но в отличие от неё имел очень длинные рукава. Сравнительно широкие у плеча, к локтю рукава заужались и по длине достигали подола рубахи, а иногда и длиннее (до 3,5-4 м). Рукава собирались у запястья в складки и застёгивались обручами или браслетами. Распускать их было принято только по праздникам в особо торжественных случаях. Так, например, на древнерусских браслетах XII века, изображены танцующие женщины с рукавами до земли.

Долгорукавки хорошо известны нам по русским сказкам. Танцующая царевна-лягушка закладывала в её длинные рукава снедь, с тем, чтобы затем показать чудеса гостям. Видимо, истоки этой сказки находятся в древних забытых обрядах, когда женщины с рукавами, длиной до земли, танцевали на русальях.

(В. Васнецов. Царевна-лягушка, 1901 г.)

[показать]

[показать]Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение

В 1890-х годах Европу охватила мода на тиары в духе русской императорской короны. По дизайну они походили на кокошник и состояли из градуированного ряда поставленных вертикально ланцетовидных мотивов листьев.

Характерной чертой такого типа тиар является то, что они могут быть ношены как колье. О популярности таких тиар говорит тот факт, что практически все Великие княгини России имели по такой тиаре. Не была исключением и Великая княгиня Мария Павловна-старшая. Она очень любила ювелирные украшения. Ее любимыми ювелирами были Faberge, Bolin (Болин), Cartier.

После смерти Марии Павловны все ее бриллиантовые украшения унаследовала дочь Елена, принцесса Греции и Дании по мужу. Среди ювелирного наследства была и эта тиара. Она была сделана, возможно Bolin, в 1880 году. Мастера этого ювелирного дома славились тем, что в их работе даже крупные камни выглядели очень элегантно. Возможно, такой эффект достигался из-за использования серебра. Как например, в этой тиаре. Благодаря использованию серебра, металл не затмевает блеска бриллиантов и тиары выглядит легкой и изящной.

Романова Елена Владимировна (Елена Греческая и Датская). Русские кокошники

[показать]

[показать] [показать]

[показать]Дочери Елены Владимировны-Ольга,Елизавета, Марина

[показать]

[показать] [показать]

[показать] [показать]

[показать]Тиара, в которой Елизавета (дочь Елены Владимировны) была на своей свадьбе, принадлежала её бабушке Марии Павловне, а затем матери — принцессе Елене. Её младшая сестра Марина также шла под венец в этом украшении. Затем тиара перешла дочери Елизаветы — Елене (1956). В ней же выходила замуж её внучка София Габсбург в 1990 году и невеста правнука Максимилиана Сара Майя аль-Аскари в 2005

Читать далее

Это цитата сообщения Nelya_Gerbekova Оригинальное сообщение

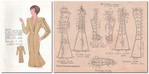

Нашла у себя в домашнем архиве.Может кому-то и пригодится!

Это цитата сообщения Nelya_Gerbekova Оригинальное сообщение

А ведь неплохие модели? Я шила их 25 лет назад, но и сегодня они пользуются успехом. Вспомните, КОКО ШАНЕЛЬ: " МОДА ВЫХОДИТ ИЗ МОДЫ,СТИЛЬ-НИКОГДА!"

Это цитата сообщения Гелла_Чара Оригинальное сообщение

Оплечье или широкий воротник, надеваемый поверх парадного платья, покрывающий, украшающий или защищающий плечо, отсюда и название этой детали.

Это цитата сообщения Большая_Я Оригинальное сообщение

Здесь рассматривается воссоздание девичьего свадебного головного убора (перевязка и накосник) по историческим аналогам. Из старинных техник применяются шитье по бели (белым бисером по х/б шнуру), шитье речным жемчугом и шитье канителью (тонкой проволочной пружинкой, иногда можно найти в церковных лавках).

Вот исторический образец накосника (украшение, которое одевалось на конец косы у девушек)

из Государственного Исторического музея. Девичий накосник, Север России. XVIII-XIX вв.

Основы шитья по бели я взяла из журнала "Убрус"

Шитье по бели.

Старинная русская техника жемчужного и бисерного шитья. Сажают жемчуг на настил, который прокладывают тонким х/б шнуром (можно скрутить самостоятельно из нескольких нитей) белого цвета вдоль всего рисунка. Часто такой настил называют «бель». Обычно настил под жемчуг/бисер выглядит как сдвоенная нить, пришитая тонкой белой ниткой к ткани поперечными стежками через край на расстоянии примерно 1 см друг от друга.

[78x208]

[78x208]

Если рисунок сложный, с многочисленными завитками, удобнее пройти его сначала одинарной нитью бели, а потом, разворачиваясь на концах элементов, удваивать, прикрепляя нить в шахматном порядке относительно первой (рис. 12). И в первом и во втором случае мы получаем двойной настил.

[374x207]

[374x207]

На закрепленную в начале мотива двойную тонкую нить нанизываем нужное количество жемчужин. Затем пришиваем ее к настилу другой, прочной ниткой, делая поперечные стежки «на проем», охватывающие бель, после каждого зерна. Жемчужины / бисеринки должны плотно сидеть на настиле, не болтаться, для этого обе нити — и ту, на которую бусины нанизаны, и нить прикрепа — следует все время подтягивать во время работы. Не следует пытаться пришивать жемчужины слишком часто, они не должны касаться друг друга.

[400x167]

[400x167]

Переводим узор и контуры накосника на основную ткань – золотистый репс. Плотно прикалываем кусок репса к основе – двунитке. Шитье будет проходить через обе эти ткани.

[448x336]

[448x336]

Готовим бель. Я для этого раскрутила обычные бельевые х/б веревки.

[448x336]

[448x336]

[448x336]

[448x336]

Начинаем пришивать бель к ткани по контуру рисунка.

[448x336]

[448x336]

[448x336]

[448x336]

Начинаем сажать бисер на бель. Для этого берем две иголки – бисерную, на которую нанизываем белый перламутровый бисер (тонкая белая синтетическая нитка), и тонкую швейную (прочная капроновая белая нить, ей будем приметывать бисеринки к бели).

[336x448]

[336x448]

[448x336]

[448x336]

[448x336]

[448x336]

Верхний «колокольчик», который в оригинале заполнен золотым шитьем, заполняем золототканой парчой.

[448x336]

[448x336]

Обшиваем изделие тонким золотым шнуром по контуру внутри и снаружи, вокруг всех узоров бели и т.д. – в соответствии с историческим оригиналом.

[448x336]

[448x336]

Далее работу ведем тонкой бисерной иголкой и леской. На этом этапе удобнее выполнять работу разными материалами – стеклянными стразами, перламутровыми бляшками, канителью по узору.

Одиночные бусины нанизываются

Это цитата сообщения KYKOLNIK Оригинальное сообщение

«Венец», «коруна», «почелок», «ряска» - тип праздничного девичьего убора с подкладками из фольги. Главное их различие заключалось в том, что одни были сплошными, твердыми, а другие - прорезными, гибкими. Твердые венцы в виде подковы обрамляли девичье лицо подобно нимбу. Как правило, все они украшались вышивкой жемчугом или белым бисером приемом сажения по бели ....

Неизвестный художник «Портрет великой княжны Александры Павловны в русском костюме» 1790

Врубель Михаил Александрович «Царевна-Лебедь» 1900

Левицкий Д.Г. «Портрет Агафьи (Агаши) Левицкой, дочери художника» 1785 («венец» с городками)

Константин Егорович Маковский (1839-1915) «Русская красавица»

Это цитата сообщения красавицаумница Оригинальное сообщение

[показать]

[показать]

Мы все знакомы с его творчеством, через иллюстрации к нашим любимым сказкам .

Иван Яковлевич Билибин (4 (16) августа 1876 - 7 февраля 1942 ) - русский художник, книжный иллюстратор и театральный оформитель, участник объединения "Мир искусства".

[500x755]

[500x755]

Портрет И. Я. Билибина работы Кустодиева.

Предполагая стать юристом Иван Яковлевич одновременно

Это цитата сообщения Terpick Оригинальное сообщение

Представляю Вашему вниманию серию из 4 открыток Ивана Билибина "Русские Князья" - "Princes de l'ancienne Russie"

Открытки выпущены обществом "N.P.Karabasnikoff" в Париже в конце 20х годов прошлого столетия.

Это цитата сообщения Terpick Оригинальное сообщение

Замечательная серия открыток издательства "В пользу общества Св. Евгении" - Богатыри

Это цитата сообщения Terpick Оригинальное сообщение

Четыре всего открытки, но какие !!!

[460x698]

[460x698]

[464x698]

[464x698]

Это цитата сообщения socker Оригинальное сообщение

Цитата сообщения

К сожалению коллекционер удалил свой дневник, но у меня остались изображения.

Серия из восьми открыток. У меня пока есть только 7.

Автор Билибин.

1.

[462x699]

[462x699] Это цитата сообщения Андроник_Виноградов Оригинальное сообщение

Русский народный костюм - от Византии до Московской Руси.

Мода Византии - прямолинейность и непроницаемость

После того, как римский император Константин Великий в 313 году принял христианство, а в 330-м - перенес свою резиденцию в Византию, здесь возник новый центр Восточноримского государства. Но в огромной истории Византии - несколько периодов: ранневизантийский, средневизантийский и поздневизантийский, в конце которого, в 1453 году, Константинополь был окончательно захвачен турками.

Во все периоды культурная жизнь византийского государства находилась под влиянием огромного штата придворных и оставалась в узких рамках навсегда очерченного церемониала. Традиции связывали ее с одеждой эпохи Римской империи, но ко всему этому было добавлено многообразное влияние Востока.

Как мужчины, так и женщины хранили верность антично-римской одежде. Основными компонентами византийского костюма стали длинная рубаха-юбка с рукавами, называемая туника или хитон, и плащ, который набрасывался сверху и скреплялся аграфом на правом плече. Этот плащ был похож на римский сагум или, как его еще называли, лацерну (верхнее, преимущественно дорожное, платье с капюшоном), однако был несколько длиннее.

Для знатных людей такой плащ изготавливался из дорогих материалов с богатой отделкой и четырехугольной вставкой на груди, что являлось знаком высокого положения. Придворные же носили застегивающуюся на груди узкую накидку, которая закрывала даже руки и была без единой складки.

Мотив окутывания в одежде проявляется со временем все сильнее. Постепенно даже туника до пят и с рукавами становится совершенно гладкой, без складок, и напоминает мешок. Помимо туники, носили и другой плащ, который, по преданию, носил только Иисус Христос и апостолы. Он имел ту идеальную форму, которая сохранена в христианских образах современного искусства.

Такие античные формы одежды дополнялись восточными мотивами, которыми являлись богатая отделка, разнообразные краски и блестящие материалы. Восточные шелковые ткани расшивались в Византии узорами и орнаментом, по большей части с христианской символикой. Всю поверхность одежды покрывала богатая отделка из золотых полосок, украшенных драгоценными камнями и жемчугом, что усиливало впечатление прямолинейности и жесткости.

Нижней одеждой знатной византийской женщине служила туника (или стола), которая доходила до ступней, плотно прилегала к шее, с длинными рукавами, сужающимися к запястью. Поверх туники надевалась вторая, но с короткими открытыми рукавами. Обе эти туники были богато украшены вышивкой, отделкой по краям, поэтому они почти полностью утратили свой античный характер.

Однако к античности плащ приближало то, что он накладывался сзади на оба плеча, а концы – спереди забрасывались назад накрест. Из верхней одежды можно было также встретить и пенулу с вырезом для головы (такие носили женщины из свиты Феодоры).

В зависимости от сословия, модой предусматривались разные варианты верхней одежды. Однако общее настроение византийской моды – это полная непроницаемость одежды. Руки, плечи, шея – все закрыто наглухо. Одежда старалась скрыть все и полностью пренебрегала телом. До Византии законодателями и создателями истории моды были германцы времен Римской империи.

Мужской костюм домонгольского периода

После принятия христианства в X веке на Руси под влиянием Византии входят в употребление длинные неприталенные одежды. Характерными чертами мужского и женского костюма становятся статичность и простота силуэта. Костюм не выявлял форму тела, был свободным, но не очень широким.

Почти все русские одежды этого периода надевались через голову, были накладными. Они имели спереди лишь небольшой разрез. Русские люди почти не носили драпирующихся одежд, а в народе они отсутствовали полностью. Будучи длиннополыми, русские одежды все-таки не достигали такой длины, как в Византии. Даже княжеские костюмы были короче византийских одежд.

Классовая дифференциация проявлялась главным образом в качестве тканей, из которых были сшиты костюмы.

Основой мужского костюма была рубаха. В народе обычно носила одну холщовую рубаху, которая являлась одновременно и нижней и верхней одеждой. Знатные люди поверх нижней надевали еще одну, верхнюю, более богатую рубаху. Рубаха эта была прямой, но немного расширенной при помощи вшитых на боках

Это цитата сообщения La_belle_epoque Оригинальное сообщение

13 февраля 1903 года состоялась вторая часть бала; среди гостей присутствовали назначенные Ее Величеством 65 "танцующих офицеров". Члены царской семьи собрались в Малахитовой гостиной, остальные – в прилегающих помещениях. В одиннадцатом часу вечера все участники перешли танцевать в Концертный зал, где за позолоченной решеткой на подиуме находился придворный оркестр в костюмах трубачей царя Алексея Михайловича, а в большом Николаевском зале были расставлены 34 круглых стола для ужина. Буфеты располагались в Концертном зале и Малой столовой, столики с чаем и вином – в Малахитовом зале.

Это цитата сообщения Оригинальное сообщение

По просьбе мой ПЧ Химуты, которая решила заняться ручным ткачеством, и даже героически склепала себе ткацкую рамку, даю серию уроков (мастер-классов) по этой теме.

Сегодня урок первый - снование нитей основы на ткацкой рамке.

Это цитата сообщения Оригинальное сообщение

Итак, с горем пополам с божьей помощью нити основы у нас натянуты. Можно начинать ткать.

Берем небольшой челночек с нитью, которой мы будем выполнять КРОМКУ.

Кромка - обязательный элемент каждого гобелена. Она как правило, не превышает в высоту 1-1,5 см. Она уходит на подворот в готовой работе, поэтому для нее можно (желательно) использовать какой-то контрастный цвет, отличающийся от цветов будущего гобелена (см. фото вверху поста)