Silent Night for violin and piano by Alfred Schnittke

Диссонанс, пробиваясь между нотами милой простой мелодии постепенно овладевает всем звуковым пространством - излюбленный приёмчик автора.

Грабли...

Вляпалась в "грязь". Знала же. Всё равно полезла в надежде "а вдруг".

В детстве, года в 3-4, держалась за две иллюзии:

1. "Вкусное мыло". Земляничное, головокружительно благоухающее. При надкусывании мылящееся во рту противной щелочной вонью.

2. "Леденцовая станция". Станция Маяковская, облицованная ломоносовской стеклянной мозаикой, глубоким красным цветом напоминающая петушка на палочке. Украдкой лизала холодное безвкусное стекло в надежде обрести тёплую сладость во рту.

- попытки повторялись много раз в надежде "а вдруг"...

Это цитата сообщения Авигаль Оригинальное сообщение

С добрым утром...

С добрым утром.

Не надо грусти.

Омойся ветром,

Глотни тумана

И встань с рассветом.

О прошлом помнить -

Забыть сегодня,

Держать в приколе

Корабль вольный...

[540x539]

[540x539][COLOR=blue][I]З.Ы. Это я процитировала сама себя себе...

Это цитата сообщения NADYNROM Оригинальное сообщение

Константин Коровко. Возможный прототип Корейко?

[537x700]

[537x700]Константин Михайлович Коровко, сын отставного есаула, донской казак, получил стипендию Превеликого Войска Донского и закончил в Петербурге два престижных института — Технологический и Горный. Красавец, весельчак, любитель прекрасного пола, Костя-инженер (под этим прозвищем знали его приятели и приятельницы) был своим человеком и на скетинг-ринке, и в партере Михайловского театра, и в операционном зале Фондовой биржи. Когда он в окружении приятелей (шталмейстера Назимова, князя Тарханова, молодых щеголей-инженеров, кавалергардов, преображенцев), одетый в белую черкеску с газырями, входил в общую залу «Медведя» или «Донона», создавалась какая-то особая атмосфера оживления. Что-то как будто студенческое или юнкерское. Его удачи не вызывали зависть. Им любовались. Совместные пикники в Осиновой роще, кутеж с цыганами в Новой деревне, поездки верхом на Стрелку в белые ночи, поход на скачки или авиационную неделю в Коломягах — везде Костя-инженер был душой общества и заводилой.

Шел 1912 год. По темпам экономического роста Россия опережала все страны мира. «Новой Америкой» называл ее Александр Блок. Для многих патриотически настроенных людей Костя-инженер олицетворял новый тип делового человека, шедшего на смену старозаветному замоскворецкому купцу: происходит из низов, получил прекрасное образование, только благодаря собственным знаниям и сноровке стал одним из самых заметных предпринимателей столицы.

А как прекрасно говорил Константин Михайлович! «Я, — любил повторять он, — действую в интересах и во имя русского народного хозяйства, я хочу создать на русские деньги чисто русское предприятие для борьбы с иностранными предпринимателями, захватившими всю русскую промышленность в свои цепкие руки. Получение миллионов осуществимо при общей энергии и дружной работе. Наши предприниматели инертны и обтянуты плотным кольцом формальностей. Я хочу создать свободное от этих формальностей дело с помощью пайщиков, которые сплошь и рядом не знают, куда пристроить капитал. Русские деньги, лежащие по нашей инертности в кубышках по уездным и губернским городам, должны и могут давать до 300 процентов прибыли в год».

Читать далее

Л. Лурье. Россия, которую мы не теряли

"Два капитана". Капитан Татаринов и лейтенант Георгий Брусилов (окончание истории )

5. «Капитан Иван Львович Татаринов»

Штурмана Ив. Дм. Климова, верного помощника капитана Татаринова в романе «Два капитана», на мыса Флора подобрал также «Св. мученик Фока» из экспедиции Седова. Это и не удивительно, потому что «книжная» экспедиция Татаринова — это, в сущности, экспедиция лейтенанта Брусилова, шхуна «Св. Мария» капитана Татаринова — это «Св. Анна» Брусилова, а штурман Климов экспедиции Татаринова — это Валериан Альбанов, штурман в экспедиции Брусилова.

С экспедициями всё понятно, но вот сам-то «капитан Татаринов» — это вовсе не Брусилов. Георгий Львович Брусилов на роль «капитана Татаринова» ну никак не годился: и молодой жены-красавицы у него не было, и характером (если судить по воспоминаниям Альбанова) он подкачал, и вроде бы не был он одержим сверхидеей, героической до безумия, ради которой он мог бы идти напролом, не щадя никого и ничего, — ну, какой из него пример для советской молодёжи?

Впрочем, ведь это всего-навсего кино, не правда ли?..

Зато всё необходимое для своего романа писатель Каверин нашёл в образе Георгия Яковлевича Седова, начальника той самой экспедиции, чьё судно «Св. Фока» вывезло на «большую землю» и Альбанова с Конрадом (как оно было на самом деле), и штурмана Климова из «Двух капитанов».

Откроем роман и взглянем опять на дневники «штурмана Ив. Дм. Климова»:

Среда, 22 июля. В три часа дня отправились к мысу Флора. Снова думал об Иване Львовиче. Я больше не сомневаюсь, что он немного помешан на этой земле, которую мы открыли… Он сказал о ней и в своей прощальной речи…

Он стоял с закрытыми глазами, как будто собираясь с силами, чтобы сказать прощальное слово. Но вместо слов вырвался чуть слышный стон, и в углу глаз сверкнули слёзы. Он заговорил сперва отрывисто, потом всё более спокойно:

«… Трудами русских в историю исследования Севера записаны важнейшие страницы — Россия может гордиться ими. На нас лежала ответственность — оказаться достойными преемниками русских исследователей Севера…

Пускай же наши друзья передадут, что трудами экспедиции к России присоединена обширная земля, которую мы назвали «Землёй Марии».

Что ж, Валериан Альбанов, чьи воспоминания обильно цитирует Каверин, во время перехода к Земле Франца-Иосифа вспоминал иногда Георгия Брусилова, но вовсе не с тем восхищением, которое сквозит в дневниках штурмана Климова, когда он думает о капитане Татаринове. И никакой прощальной речи Брусилов, конечно же, не произносил…

Ту прощальную речь, фрагмент которой мы видели, произнёс Георгий Седов. Вот как описывает эту сцену Николай Пинегин, участник экспедиции Седова:

Он несколько минут стоял с закрытыми веками, как бы собираясь с мыслями, чтобы сказать

"Два капитана". Капитан Татаринов и лейтенант Георгий Брусилов (продолжение истории )

3. «Штурман Ив. Дм. Климов»

Бесспорно, он был умным, волевым и решительным человеком. И ещё — у него был несомненный литературный дар. Его воспоминания, впервые опубликованные в самом конце 1917 года под названием «На юг, к Земле Франца-Иосифа!», читаются на одном дыхании. Ему веришь, веришь сразу и безусловно — и порою даже не понимаешь, почему так происходит: есть в этом что-то магическое. Именно с этого человека Вениамин Каверин «списал» образ Ивана Дмитриевича Климова, штурмана экспедиции капитана Татаринова в романе «Два капитана». И именно эти его воспоминания писатель воспроизвёл в своём романе почти без изменений. […]

[230x320] обстановку, вошла в Карское море. И с этого времени всякая связь с экспедицией Брусилова была потеряна.

[230x320] обстановку, вошла в Карское море. И с этого времени всякая связь с экспедицией Брусилова была потеряна.

Теперь они могли рассчитывать лишь на себя — и на Бога… Мы уже знаем, каким образом получилось так, что штурман Валериан Альбанов неожиданно для самого себя оказался на «Св. Анне» не только единственным штурманом, но даже, по сути, старшим помощником капитана — ибо кого-либо другого, способного выполнять эту роль, на судне просто не было.

Между тем, Альбанов не был кадровым флотским офицером, каковым являлся Георгий Брусилов или, скажем, отказавшийся участвовать в экспедиции Николай Андреев. И происхождением своим Альбанов не мог похвастаться, и громкими именами влиятельных родственников — всё, чего он достиг в жизни к своим тридцати годам, он достиг сам, своим собственным и нелегким трудом. Сам приехал в Петербург, сам поступил в мореходку, сам зарабатывал себе на жизнь в годы учёбы на штурмана (отец его к тому времени умер, а на попечении матери оставались ещё две его сестры).

Закончив учёбу, Альбанов три с лишним года проработал штурманом на Енисее и на Каспии. В 1908 году, наплавав себе необходимый для этого стаж (ценз), он получил, наконец, диплом штурмана дальнего плавания. После этого он проработал один сезон на Балтике, а затем три года плавал в Баренцевом море.

Опыт, приобретённый Альбановым за годы его плавания по всему Енисею и вдоль берегов северных морей, показался Георгию Брусилову достаточным основанием для того, чтобы пригласить его в качестве штурмана в экспедицию на «Св. Анне». Видимо, он слыл хорошим специалистом — и одного этого было вполне достаточно. Ведь подменять Брусилова, если бы пришлось, в роли капитана судна и руководителя экспедиции должен был человек его круга, его друг и, как считалось, единомышленник — лейтенант Андреев. Но случилось иначе: вторым человеком в экспедиции стал Валериан Альбанов…

Многие исследователи отмечают, что в 1912 году ледовая обстановка в южной части Карского моря была на редкость тяжёлой. Согласно первоначальному плану экспедиции, следуя вдоль берега, «Св. Анна» настойчиво пробивалась во льдах к полуострову Ямал, пока, в десятке километров от берега, не вмёрзла в неподвижное ледяное поле. «Где именно будем зимовать, пока неизвестно… Желательно попасть в устье Лены», — этим надеждам Ерминии не суждено было сбыться: до Лены и даже до Енисея было ещё ой как далеко. Но это, конечно, не слишком волновало путешественников. Альбанов:

Хорошие у нас у всех были отношения, бодро и весело

Инь-янь коты.

1. Апрель 2011...

[448x336]

[448x336] 2.

[448x336]

[448x336] 3.

[448x336]

[448x336] 4. Осень 2011...

[336x390]

[336x390] 5. 2013...

[448x336]

[448x336]

"Два капитана". Капитан Татаринов и лейтенант Георгий Брусилов

[250x332]Штурману Ив. Дм. Климову

[250x332]Штурману Ив. Дм. Климову

Предлагаю Вам и всем нижепоименованным, согласно Вашего и их желания покинуть судно, с целью достижения обитаемой земли, сделать это 10-го сего апреля, следуя пешком по льду, везя за собой нарты с каяками и провизией, взяв таковой с расчётом на два месяца. Покинув судно, следовать на юг до тех пор, пока не увидите земли. Увидев же землю, действовать сообразно с обстоятельствами, но предпочтительно стараться достигнуть Британского канала, между островами Земли Франца-Иосифа, следовать им, как наиболее известным, к мысу Флора, где я предполагаю, можно найти провизию и постройки. Далее, если время и обстоятельства позволят, направиться к Шпицбергену. Достигнув Шпицбергена, представится Вам чрезвычайно трудная задача найти там людей, о месте пребывания которых мы не знаем, но надеюсь на южной части его — это Вам удастся Вам удастся застать, если не живущих на берегу, то застать где-нибудь какое-нибудь промысловое судно. С Вами пойдут, согласно их желания, тринадцать человек из команды — старший рулевой Петр Максимов, матросы Александр Конрад, Евгений Шпаковский, Ольгерд Нильсен, Иван Луняев, Иван Пономарёв, Прохор Баев, Александр Шахнин, Павел Смиренников, Гавриил Анисимов, Александр Архиреев, машинист Владимир Губанов, кочегар Максим Шабатура.

Капитан судна «Св. Анна» Лейтенант Брусилов 10 апреля 1914 г., в Северном Ледовитом океане

Исправления в тот подлинный документ, внёс писатель Вениамин Каверин, прежде чем включить его в свой знаменитый роман «Два капитана». Экспедиция капитана Татаринова, вокруг поисков которой и разворачивается всё действие романа, фактически «списана» Кавериным — вплоть до мельчайших деталей! — с реальной экспедиции Георгия Брусилова. Главному герою романа, Сане Григорьеву, не было никакой нужды заниматься «мучительной работой», разбирая с лупой в руках полученные им от доктора Ивана Ивановича старые тетрадки: занимающие в романе центральное место «Дневники штурмана дальнего плавания Ив. Дм. Климова», из которых Саня Григорьев так много узнал о судьбе экспедиции капитана Татаринова, впервые были опубликованы ещё в конце 1917 года — опубликованы Валерианом Альбановым, их реальным автором, штурманом экспедиции Брусилова.

Среда 14 мая 27 мая. Снялись мы очень поздно, около 4 час. дня, и за 6 часов прошли 4 версты. Сегодня у нас в некотором роде юбилейный день: мы считаем, что всего отошли от судна 100 верст. Конечно, это не так уж много для месяца хода, всего только выходит на круг по 3,3 версты в сутки, но и дорога зато такая, какой мы не ожидали. Уходя с судна, мы рассчитывали теперь уже быть если не на берегу, то в виду

Это цитата сообщения Elena_ARVIK Оригинальное сообщение

Женщины во льдах Арктики. Часть 2. Тайна "Святой Анны"

Если бы за настоящие приключения давали бы «Оскаров», то история с полярной шхуной «Святая Анна», наверное, получила бы наград не меньше, чем нашумевший фильм о «Титанике». Тем более что драматические события разворачивались примерно среди тех же льдов и айсбергов.

В злосчастный год гибели крупнейшего лайнера мира отправилась навстречу льдам и неизвестности небольшая парусная шхуна, бывшее зверобойное судно «Святая Анна».

Начальник экспедиции на «Святой Анне» лейтенант русского флота Георгий Львович Брусилов был сыном прославленного адмирала, а кроме того, он доводился племянником известному полководцу Первой мировой войны генералу А.А. Брусилову ( всем известен "брусиловский прорыв), то есть был, можно сказать, потомственным военным.

Сначала шхуна называлась «Ньюгюрт», потом «Пандора». Брусилову корабль приглянулся, несмотря на зловещее имя, а американское правительство с радостью согласилось его продать для нужд экспедиции.

Перед ней стояла непростая даже для современного атомохода задача - пройти северным морским путём из Петербурга (потом из Александровска-на-Мурмане) во Владивосток. Опасный и тяжкий крест подобного предприятия взвалил на себя 28-летний офицер императорского флота лейтенант Георгий Брусилов. Об Арктике он знал не понаслышке, судно было приспособлено к сжатию ледяных полей, запасов хватало на несколько зимовок.

Может быть, поэтому Георгий Львович рискнул взять в этот поход свою дальнюю родственницу Ерминию Жданко ( в ряде источников пишут Ереминия). Впрочем, не всё так просто...

Можно было бы смотреть на неё как на сумасбродную генеральскую дочь, которая в силу каприза увязалась за экспедицией, если бы не знать характера этой 20-летней казачки. В четырнадцать лет она едва не укатила к отцу в Порт-Артур, чтобы защищать с ним крепость. Узнав, что дальний родственник семьи Георгий Брусилов затеял небывалое плавание со зверобойной охотой на всём пути через Ледовитый океан, Ерминия умолила Брусилова взять её хотя бы вокруг Скандинавии до Александровска-на-Мурмане (ныне Полярного).

Это цитата сообщения Kontaza Оригинальное сообщение

"Город искусств и наук" в Валенсии

Дизайн принадлежит валенсианскому архитектору Сантьяго Калатрава, строительство началось в 1996 году. Комплекс является одним из выдающихся образцов современной архитектуры.

[показать]

[показать]Shostakovich: Cello Concerto #1 In E Flat, Op. 107

Shostakovich: Hamlet Suite, Op. 116

[700x302]

[700x302]I - Prelude

II - The Ball At The Palace

III - The Ghost

In The Garden

V - Hamlet & Ophelia

VI - Arrival Of The Actors

VII - Poisoning Scene

VIII - Duel & Death Of Hamlet

Евгений Мороз. Коммунизм и еврейская магия Эпизод истории двадцатых годов.

«Нева» 2005, №6

Отсюда>>>

..........................................................................................

Описывая арест Шнеерсона, Михаил Бейзер указывает на один любопытный факт, который не находит каких-либо объяснений в его исследовании. Хотя секретарь ребе Хаим Либерман был арестован только на следующий день после Шнеерсона и успел вынести всю компрометирующую переписку, он оставил дома “письма “философа-мистика” Барченко, нееврея, выпытавшего у раввина Шнеерсона тайны Маген-Давида12 , и эти письма оказались в распоряжении следствия. Бейзер сообщает о письмах Барченко, ссылаясь на ксерокопию дела Либермана (“Дело 898 по обвинению гр. Либермана Хаима Рувимовича”), которая была предоставлена в его распоряжение неким обитателем Иерусалима, однако об этом рассказывается и в воспоминаниях самого Шнеерсона:

“В списке предъявленных ребе обвинений было одно — совершенно анекдотическое. Выложив на стол пачку писем, Дегтярев [начальник следственного отдела Ленинградского ОГПУ. — Е. М.] сказал:

— Вот письма, которые раскрыли нам твой истинный облик. Они полны мистики, они необычны и весьма подозрительны… Какие у тебя контрреволюционные связи с профессором Барченко?

Ребе рассмеялся.

… По поводу обмена „мистическими” и подозрительными письмами с профессором Барченко, вспоминает позднее ребе, я рассказал им следующее:

— Профессор Барченко давно изучает каббалу. По его словам, он мечтает проникнуть в таинство Маген-Давида, потому что верит в его сверхъестественную силу. Профессор убежден, что разгадавший эту тайну способен выстроить и разрушить бесконечное количество миров… Он пришел ко мне впервые три года назад, сразу после моего переезда в Ленинград, рассчитывая на мою эрудицию в области каббалы, и просил открыть ему „тайну Маген-Давида”. Я терпеливо объяснил профессору Барченко, что он в плену иллюзий. Хасидизму ничего неизвестно о каких-либо тайнах и магической силе Маген-Давида.

В тот вечер, как мне показалось, профессор Барченко прислушался к моим объяснениям. Однако в дальнейшем он снова вернулся к этой навязчивой идее и продолжал засыпать меня письмами с прежней нелепой просьбой, на которые я вынужденно, из обычной человеческой вежливости, время от времени отвечал… Вот и вся „мистика” моей переписки с профессором Барченко”13 .

Сведения о знакомстве Шнеерсона и Барченко содержатся также в письме, написанном в 1928 году одним из ближайших приверженцев любавичского ребе, который сопровождал своего духовного наставника при выезде из России14 . Элияху Хаим Алтгауз решительно отличался от тех выходцев из еврейских местечек, которые, подобно уже упоминавшимся следователям ОГПУ, “перековались” в годы советской власти. В своем общем мировосприятии он словно оставался в пространстве хасидской легенды — достаточно сказать, что квартиру Шнеерсона Алтгауз называет в своем письме “дворцом ребе”. Эта причудливая образность сочетается с обстоятельным изложением событий, которое позволяет дополнить рассказ Шнеерсона очень любопытными подробностями.

Прежде всего письмо указывает на точную дату встречи. Барченко приехал в Ленинград из Москвы в день празднования Симхат-Тора, то есть 11 октября 1925 года, и настоял на том, чтобы Шнеерсону сообщили о его визите. Впрочем, из-за праздника встреча была перенесена на следующий день, так что Барченко и Шнеерсон встретились 12 октября. Со слов ребе Алтгауз пересказывает в своем письме содержание состоявшегося тогда разговора, и, несмотря на использование им весьма специфической лексики, общий смысл достаточно понятен. По словам Алтгауза, Барченко заявил, что занимается “скрытой мудростью, основанной на толковании чисел, чтобы открывать скрытое и узнавать будущее), и хотя считает себя человеком, достигшим высокого уровня посвящения, хочет обратиться к ребе с просьбой о помощи, ибо ребе является величайшим мудрецом-каббалистом (в тексте — “величайший мудрец Израиля, мудрый мудростью каббалы, от которого ни один секрет не скрыт”). Шнеерсон был готов усомниться в здравомыслии своего собеседника, однако тот предвидел такую возможность и предъявил некий документ “от великих профессоров Москвы”, которые удостоверяли его нормальность. Опасаясь подозрения в шпионаже, Барченко запасся также удостоверением из “Политодела” и “Совнархоза”, которые должны были доказать его лояльность к советской власти.

Как свидетельствует Алтгауз, Шнеерсон скептически отозвался об учености Барченко. Тем не менее ребе заявил, что не хочет обижать гостя, и пообещал, что Менахем-Мендл Шнеерсон, — будущий преемник Иосифа-Ицхака Шнеерсона, которому было суждено стать в 1950 году седьмым любавичским ребе, — найдет необходимые сведения в книгах каббалистов и переведет их на русский язык. Ребе объяснил свое решение тем, что Менахем-Мендл хорошо владеет каббалистической

Это цитата сообщения Elena_ARVIK Оригинальное сообщение

Женщины во льдах Арктики. Они были первыми.

Сейчас уже трудно найти область знаний, профессию, где не было бы женщин. Они и в космос летают и преступников ловят и кораблями командуют.

Впрочем, женщины и раньше стремились туда, где и сильным мужчинам выжить нелегко. Например, в полярные льды. Кто же были эти неустрашимые дамы?

В 1940 году были обнаружены на восточном побережье Таймыра в заливе Симса и на островах Фаддея остатки торгово-промышленной экспедиции, датированной первой четвертью ХУП века (судя по серебряным монетам - примерно 1615-1620 годы). Среди погибших были останки, принадлежавшие женщине, а также её одежда: обрывки сарафана, обуви, кафтана, украшения… Хорошо сохранилась сумочка для огнива из сукна с разноцветным орнаментом, возможно сделанная руками этой женщины.

Это первая женщина-полярница, следы которой обнаружены у берегов Таймыра. Конечно, не имя, ни даже сведений о том, что это была за экспедиция не сохранилось.

В 1647-1648 годах промысловик Федот Попов и казак Семен Дежнев предприняли плавание из Нижне-Колымского острога на восток для поиска морского пути на Анадырь. В состав экспедиции входило 90 человек. Среди путешественников была «якуцкая жена» Попова.

Во время бури суда Попова и Дежнева разлучились. Коч Дежнева выбросило на берег возле реки Анадырь. Коч, на котором находился Попов с женой, дошел до Коряцкой земли. Попов, его жена и оставшиеся в живых поморы были пленены коряками. Вскоре Попов умер от цинги. Впоследствии, отряд Дежнева, пришедший на выручку, вызволил из неволи супругу Попова, от которой и узнали трагические подробности.

Оригинал взят у

В принципе, я всегда оставляю её где попало и особо не переживаю. До сих пор проносило.

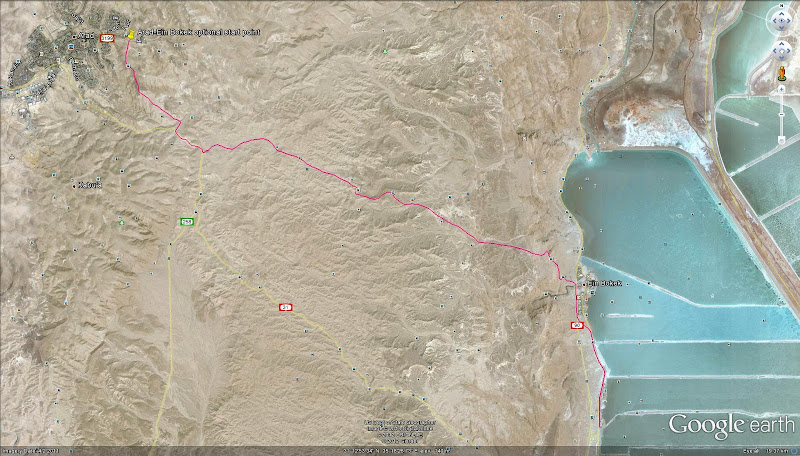

Но в этот раз на машине был не я один и поэтому наибезопаснейшими вариантами остались: город Арад и стоянка в гостиничной зоне Эйн Бокек. Воспользовались обеими опциями, раскидав машины по этим точкам и решив прогуляться от одной к другой. Как потом выяснилось, второй автомобиль надо было оставлять у дальнего гостиничного комплекса, а не у первого (Хамей Зоар) - как сделали мы, что продлило путь ещё на 4 километра.

Весь маршрут составил 21 километр, что не много для ходьбы по лёгкой местности.

Почему местность лёгкая?

Да потому что так выбрали. Решили не напрягаясь пройтись по относительно хоженым тропам. В большинстве случаев это были укатанные велосипедами и джипами дороги.

Покапавшись в сети можно найти велосипедную дорожку ведущую из Арада в сторону Мёртвого моря, и мы в определённый момент щли именно по ней.

Карта маршрута:

Не затруднил путь ещё и потому, что начали мы его в пятницу вечером (около четырёх часов после полудня) и до темноты успели пройти примерно пять километров.

Выходим из Арада, в далеке виднеются горы Содома:

Ночевали мы на ночной стоянке Нахаль Мораг (река Мораг) недалеко от бедуинского посёлка дававшего о себе знать лаем собак и пастушком на ишачке, бродящего по округе в поиске сети для своей мобилы, при этом крича в неё явно нецензурные фразы. Стоянка обозначена на походных картах и представляет собой ровную площадку с каймой из маленьких камней:

Ночь оказалась весьма тёплой (17 градусов!) и мы не торопясь, с удовольствием, готовили ужин, потягивая вино, и встречая восходящую полную луну:

Примерно в километре от нашей стоянки расположилась весёлая группа израильских пионеров, Цофим. Они до поздна пели песни, распугивая шакалов и лис. На следующий день мы с ними пересеклись на маршруте.

А вот и она. Луна:

Проснулись мы рано - в пол шестого, успели полюбоваться рассветом и сели пить крепкий утренний чёрный чай под мирное шуршание неспешных ног:

Это цитата сообщения JapanBlog Оригинальное сообщение

Историческая страница. Союзники стран Оси

Это цитата сообщения raisanikolaevna Оригинальное сообщение

"Явно не муж и жена...".

[295x235]

[295x235]Любовалась картинами у http://levkonoe.12kvartal.info/2009/09/06/ и объяснение к картине очень симпатичное прочла.Да и сама сложила стишок по сюжету.Художник Григорий Гончаров. Картина называется "Осень".

"...непонятная картина. Когда происходит действие? И где? Кто такие? Явно не муж и жена.

Тетка, похоже, учительница начальных классов. Чего от нее хочет заинтересованный приват-доцент? Предложение делает? Рассказывает ей, что он непризнанный гений? Излагает гениальную идею своей диссертации? Кстати, он не физик-математик, он или гуманитарий, или идеологическая работа. Или все же какой-нибудь историк?

Она: явно не замужем, но и не старая дева. Разведенная, может вдова? Слушает она его заинтересованно, но не без иронии. Смотрит в сторону и думает о чем-то своем. Соглашаться или нет? С одной стороны, приятно представить себе переполох среди завистливых коллег. Да и мужчинка обеспеченный. Заманчиво. С другой стороны, за ним надо ухаживать, он явно придирчив, вон какой педант, да еще слушать постоянно - какой он гений, да как его затирают завистники. Небось хорошо знает, кому чего "женщина должна создать"... А она привыкла уж одна, сама себе хозяйка, да и тетрадки много времени отнимают.

А с третьей стороны, осень она конечно осень, да за ней и зима. Вот она и улыбается задумчиво".

[показать]

[показать]Это цитата сообщения Galyshenka Оригинальное сообщение

Тайны Александрийской библиотеки. Гипатия

1. Тайны Александрийской библиотеки

Город Александрия был основан в 332 году до н.э. Александром Македонским, рассказывали, будто Александр, основывая Александрию, начертал на поданном ему плане пять первых букв алфавита: АБГДЕ. Это значило: «Александрос Василеве Генос Диос Эктисе» — «Александр-царь, порождение Зевса, основал...» Это было предзнаменование, что городу суждено прославиться словесными науками.

[700x525]

[700x525]

Фреска античной Александрии как центра мудрости