Бывают в путешествиях рискованные ситуации: прогноз погоды обещает испортить запланированную экскурсию. Понятно, что будет сыро, холодно, некомфортно, увидишь гораздо меньше, чем предполагается… Но это единственный шанс увидеть достопримечательность вживую. А потому надеешься, что синоптики ошиблись.

Так было с нашей поездкой в дельту Дуная.

С самого начала стало понятно, что прогноз погоды не ошибается. Небо хмурилось, в воздухе вилась какая-то влажная взвесь. А когда на лобовое стекло машины упали первые капли, надежды улетучились.

Если Трансильвания – сердце Румынии, то Брашов – сердце Трансильвании.

В этот средневековый город, раскинувшийся в долине среди поросших лесом Карпатских гор, мы отправляемся на прогулку.

Продолжение, начало тут https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post463746851

На второй этаж ведёт лестница, покрытая красной дорожкой. Резные перила, гобелены, покрывающие стены, чудесные светильники в руках сказочных гномов…

Поворот – и совсем другой интерьер: мрамор, золото, витражи.

Продолжение (начало здесь https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post463557799/ )

За красивой дубовой дверью скрывается рабочий кабинет Кароля I (Cabinetul de lucru). Комната была завершена к открытию замка в 1883 году. Интерьер выполнен в стиле немецкого неоренессанса и дополнен швейцарскими витражами XVII века.

Очень функциональный кабинет, работать в таком – одно удовольствие. В нём несколько зон, предусмотренных для разных видов деятельности.

Вот рабочий стол короля. Он огромный! Можно разложить любое количество документов и работать сразу со всеми.

Замок Пелеш, построенный в конце XIX – начале XX века, использовался в качестве летней резиденции румынских королей, наделённой политическими, культурными и символическими функциями.

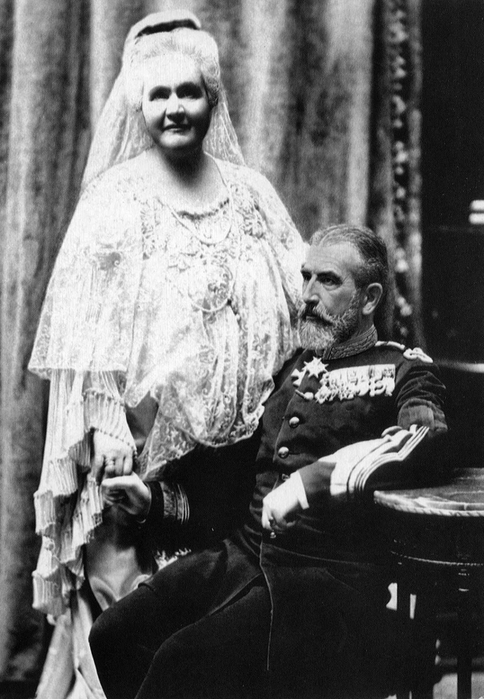

Он появился благодаря усилиям короля Кароля I— воина и строителя - и его жены королевы Елизаветы — писательницы, художницы, покровительницы людей искусства. Каждая комната, каждый экспонат замка отражают черты личности этих царственных особ. Так что, можно сказать, мы идём в гости к королю.

Неподалёку от города Синая на средневековом пути, соединяющем Трансильванию и Валахию, в живописном уголке Карпатских гор, расположен замок Пелеш (Castelul Peleş) – колыбель румынского государства и монархии. История его началась полтора века назад.

В 1866 году только что ставший господарем (князем) Объединённого княжества Валахии и Молдавии Карл Эйтель Фридрих Людвиг фон Гогенцоллерн-Зигмаринген отправился со свитой на охоту в окрестности городка Синая.

Дорога в Карпатах очень живописна. Невозможно оторвать взгляд от поросших лесом гор, на склонах которых то тут то там разбросаны деревеньки, домики, виднеются сеточки проселочных дорог…

Посещение замка Бран – повод поразмышлять о судьбе Дракулы, не героя романа Брэма Стокера, а выдающейся личности – господаря Валахии Влада III.

На самом же деле замок Бран никогда не принадлежал Владу, нет свидетельств, что он там бывал, только предположения, что мог останавливаться во время охоты. Его резиденция была в городе Тырговиште, а родина в Сигишоаре. Бран же был построен в оборонительных и таможенных целях жителями Брашова, защищались от соседней Валахии, отношения с которой складывались непросто. Но фантазия ирландского писателя крепко их связала.

Владислав (Влад) III Басараб (2 ноября 1431(6938 от РХ) – 14 ноября 1476), законный сын валашского господаря Влада II Драгула и молдавской княжны Василисы Мушат, дочери Александра I Доброго, принадлежал к потомственному роду валашских господарей.

Побывать в Румынии и не посетить Трансильванию нельзя. Поэтому мы отправились в эту удивительную часть страны с экскурсией. В группе были наши соотечественники – учёные, приехавшие в Мамаю на семинар. А наш гид и водитель - Валентин, тот самый, который нас встречал в аэропорту.

Выезд был ранний, поэтому мы взяли в отеле сухой паёк. А завтракали уже по пути – в придорожной кафешке на заправке. Торопливо. Потому что не терпелось увидеть сказочную страну, которую называют «пульсирующим сердцем Румынии», Трансильва́нию (Transilvania) , по-русски Семиградье, по-немецки Siebenbürgen, по-венгерски Erdély.

Констанца – третий по величине город Румынии – по российским меркам сопоставим с Вологдой (площадь 121,66 км², население - 310 471 человек).

Её иногда называют «городом пенсионеров»: так уж повелось, что сюда издавна переезжали вышедшие в отставку офицеры, да и работники порта имеют право досрочного выхода на пенсию. Это определение, скорее, подходит к исторической части города, неторопливой и живописной, по ней мы и гуляли.

Осколки былой роскоши древнего города Томиса – Констанцы до сих пор проглядывают сквозь культурный слой, кое-где вырываясь наружу потрясающими античными артефактами и даже кварталами. Одно из чудес прошлого мы увидели в Музее римской мозаики ("Muzeul Edificiul Roman Cu Mozaic"), находящемся в неброском одноэтажном павильоне на площади Овидия, рядом с Музеем национальной истории и археологии (о нём тут https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post454771327/ ).

Прочитав «Muzeul», мы ожидали увидеть что-то традиционное – экспонаты, скульптуры, картины из мозаики… Но в павильоне оказались руины древнего здания.

В 1959 году во время проведения ремонтных работ на юго-западном утёсе города были обнаружены остатки большого строения, расположенного на нескольких террасах.

Археологи,

Первая наша поездка за пределы курорта – в город Констанцу. Это самый старый город Румынии, самый крупный румынский порт (второй после Новороссийска на Чёрном море), один из самых красивых городов Европы (входит в топ-10 списка, оценивающего город в целом: исторические, туристические, спальные кварталы и промзону) и третий по величине город страны.

Город расположен в регионе Добруджа (Dobrogea) и является административным центром жудеца Констанца (Constanta).

Продолжение. Начало здесь https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post454324170/

Вообще гулять по Мамае приятно. Здесь много деревьев, парков, уютных мест для отдыха.

Ухоженные лужки, кошеные газоны, скамеечки в тени.

"Такой красивый и такой доступный!" - один из слоганов курорта Мамая (Mamaia), который называют «Восточной Ривьерой», «Жемчужиной побережья», «Palm Beach востока», «Румынским Майами» и «Черноморским Канкуном».

Курортный посёлок Мамая не отдельный населённый пункт, а северная часть города Констанца. До 1990 года это место называлось бульваром имени В.И.Ленина. А потом вернули историческое название. Оно, кстати, имеет довольно туманное происхождение. Существует несколько легенд, пытающихся объяснить этот топоним:

• Однажды на пляже загорала красивая девушка, и её поразила красота восходящего светила, да так, что она устремилась в море и поплыла навстречу солнцу с надеждой обнять его. Конечно, силы её быстро иссякли, и море схоронило бедняжку, она лишь успела прокричать «Ма-Ма-я!»

• По другой легенде Мамаю основали геты на том месте, где нашли украденную дочь своей правительницы. Девочка была найдена на берегу, где она плакала и звала маму: «Мама, я! Мама, я!»

• В румынском языке слово «мамая» означает «бабушка». Мамая – это бабушка летних румынских курортов.

• Название впервые записано в 1799 году Александром де Лоне, дипломатом, шпионом и журналистом французского происхождения. По пути в Константинополь он пересёк весь регион Добруджи и описал увиденное в своих мемуарах. Провинция тогда принадлежала Османской империи, а этот район назывался «Мамакёй», что в переводе с турецкого означает «стоянка Мамая». Мамай, уроженец Крыма, был одним из вождей Золотой Орды, наместником Северного Причерноморья. Город, посвящённый Мамаю, – Мамайя или Мамая.

Меня ни одна из версий не убеждает. Хотя всякое бывает.

Румынское побережье Чёрного моря тянется на 245 км от дельты Дуная на севере до болгарского побережья на юге. 72 км представляют собой цепочку курортов, лучшим из которых считается Мамая.

Этот участок румынского Причерноморья стал притягивать взоры любителей отдыха «на водах» уже в конце позапрошлого века. Сначала курорт назывался «Деревня рыбаков», затем «Морские бани». К 1905 году он стал местом отдыха элиты страны, даже королевская семья побывала тут. В 1919 году на берегу была построена летняя резиденция короля Фердинанда, и сразу выросли виллы богатых предпринимателей и торговцев, появилось казино. К концу 1950-х годов поселок Мамая стал одним из привлекательнейших курортов южной Европы. И с годами слава курорта только возрастает.

Вот и мы выбрали Мамаю для своего летнего отдыха.

Отель, в котором мы проживали в Мамае, называется «Кондор» (Condor Hotel 4*). Выбирали его по местоположению – в самом центре курорта.

Как таковых пляжных линий в Мамае нет, до моря полторы минуты неспешной ходьбы и столько же до озера Сютгел. Рядом множество магазинчиков, кафешек, окончание «телегондолы», автобусная остановка.

Выбор Румынии в качестве места нашего летнего отдыха был довольно рискованным. Нельзя сказать, что кому-то из нас очень хотелось побывать именно в этой стране. Но она подошла под критерии: недалеко, есть море, есть горы, недорого, есть что посмотреть. На том и порешили. И уже не отступили, даже при активно освещаемых в СМИ акциях протеста против мягких наказаний для коррумпированных чиновников, прокатившихся по всей Румынии.

До поездки наши представления о Румынии питались в основном мифами. Например, румыны – те же цыгане. К тому же очень жестокие, Чаушеску расстреляли, да и Дракула родом из тех мест…

Были ещё обрывки советских воспоминаний. Сначала Румыния воевала на стороне гитлеровской Германии, потом, после освобождения, пошла по социалистическому пути и стала СРР.