Так куда же мы приехали – на Валдай, в Валдай или к Валдаю, как правильно сказать? А по-всякому правильно, потому что здесь всё – Валдай: и город («приехали в Валдай»), и название рельефа местности («приехали на Валдай» в значении на «Валдайскую возвышенность»), и озеро («приехали к Валдаю»).

А вот откуда пошло это название, до сих пор определённого ответа нет. Многие исследователи считают, что оно русского происхождения. Но вот какое слово легло в основу топонима – «владеть», «воля», «влага», «волот» (богатырь), «волна» или «вол», – учёные договориться не могут. Но звучит "Валдай" абсолютно по-русски (для сравнения: край, урожай, каравай, раздолбай).

Однако в сознание горожан и туристов экскурсоводами и краеведами активно внедряется версия о финском происхождении названия. Мол, жили в этих местах финно-угорские племена, а у финнов и эстонцев до сих пор в ходу имя Валда, от него и пошло название местности. Даже легенду такую приводят.

Жил в этих местах невероятно красивый финский кузнец по имени Валда. Был он настолько хорош собой, что покорял своей красотой всё живое вокруг. Юноша часто приходил на берег озера, чтобы умыться: опускался на колени, черпал воду… И озеро, восхитившись его красотой, полюбило юношу. Когда он подходил, вода начинала взволнованно шептать: «Валда, Валда». Но время шло, а век человека недолог, и кузнец умер. Однако озеро продолжало звать своего возлюбленного и просить берег: «Валду отдай мне, Валду дай». За это водоём якобы и получил название Валдай, впоследствии давший имя городу и всей местности.

Легенда, прямо сказать, слабенькая, какая-то незавершенная, непродуманная, искусственная. Герой – не искусный мастер, не воин-защитник, не купец-богач, а просто обладатель красивой внешности. Как-то на Руси мужская красота не особо и ценится. Да и имя-то, Валда, не финское, а полабское, то есть западно-славянское, а точнее, славянская форма германского имени Вольфганг (Вольдемар). Похожее на Валду прибалтийское имя Валдис тоже германского происхождения. А о проживании в Новгородской области германских племён речи никогда не шло. Да и поселения в этих местах финно-угорских племён – не более чем версия, документальных подтверждений нет. В общем, кругом домыслы и натяжки, рассчитанные на доверчивую и нелюбопытную публику.

Что вы представляете, когда слышите «Валдай»? Возвышенность на Русской равнине? Экономический форум? Колокольчики? Резиденцию президента? Среднетоннажный грузовик? Судно на подводных крыльях? Овощные консервы? Или всё-таки древний городок, расположенный между Петербургом и Москвой?

Такая несправедливость: слово на слуху, а о самом городке Валдае пишут и говорят мало. Вот и решили мы съездить посмотреть, что же это за место такое.

Правда, долго собирались. Когда начали обзванивать местные гостиницы, оказалось, что свободные номера остались только в небольшом отельчике на окраине. Он, «прилепленный» сбоку к кирпичной трёхэтажке с «Пятёрочкой», и стал нашим валдайским домом.

В 40 километрах от Суздаля расположен посёлок Боголюбово, входящий в перечень исторических городов России.

В составе памятников Владимиро-Суздальской земли комплекс Боголюбово включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Известность посёлку принесла церковь Покрова на Нерли, изображенная на гербе Боголюбова.

В турпоездках важное место занимает общепит. На голодный желудок не очень-то поразглядываешь достопримечательности.

В Суздале с едой полный порядок. Рестораны, кафе, кофейни, столовые, чайные встречаются на каждом шагу. И большинство предприятий суздальского общепита позиционируют себя как заведения русской кухни.

Однако русская кухня – понятие очень широкое. Оно включает в себя

и традиционную кухню русского народа (разнообразие супов и каш, разносолов, грибных блюд и дичи, пирогов и пирожков, томлёных, тушёных, варёных, печёных и пряженых блюд),

и советскую кухню, добавившую в еду русских людей лучшее из кухни соседей (шашлык, шаурма, харчо, плов, котлета по-киевски, драники, бешбармак, бастурма, хинкали, мамалыга, лаваш)

и новаторскую русскую кухню (она же высокая или рестораторская), энергично экспериментирующую сейчас со вкусами и способами приготовления.

и традиционную домашнюю еду, которая ориентируется на доступные магазинные продукты.

Таким образом, русская кухня, предлагаемая в Суздале туристам, – это не более чем бренд, под которым может скрываться всё что угодно. Но в соответствующем антураже.

Завтракали мы в отеле. Специально место, где пообедать или поужинать, не выбирали. Просто, почувствовав желание поесть, заходили в первое попавшееся по пути заведение и, если нам внутри нравилось, оставались. За 10 дней мы посетили 2 ресторана, 6 кафе, кондитерскую, буфет, чайную и монастырскую трапезную.

На первое место среди посещённых ресторанчиков я бы поставила «Графин», предлагающий гостям «традиционные блюда мещанской России».

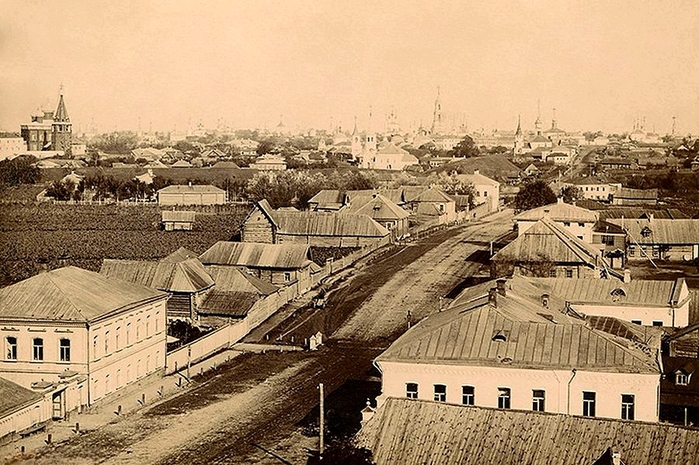

Центральная улица Суздаля сложилась из четырёх: Пинаевской, которая шла от Владимирской заставы до моста через Каменку; Владимирской – от моста до Торговой площади; Большой Владимирской – от Торговой площади до Ризоположенского монастыря; Ярославской – от Ризоположенского монастыря до Ивановской заставы.

Владимирская застава (въездные ворота были разрушены, так как они сильно ограничивают ширину проезжей части).

В 1924 году центральной улице Суздаля было присвоено имя Ленина.

Вид на центральную улицу Суздаля со Знаменской колокольни. 1889 г.

Вдоль этой почти идеально ровной улицы расположено большинство достопримечательностей, ресторанчиков, кафе, магазинов и сувенирных лавок. Поэтому туристы предпочитают гулять именно по ней. И мы не исключение.

Впрочем, всю улицу Ленина мы не прошли, ограничившись отрезком от Спасо-Евфимиева монастыря (о нём тут https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post499322170 ) до Торговой площади (о ней тут https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post503321650) .

От Торговых рядов (о них тут https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post503321650 ) разбегаются в разные стороны суздальские улицы. Одна из них – Васильевская, возникшая в конце XVIII века и ведущая из центра города к Васильевскому монастырю, от которого и получила своё название. Впрочем, улица успела побыть Ковровской в начале ХХ века, а до второй половины 50-х годов носила имя Сталина, но сейчас вернулась к своему начальному названию.

Встречаются Васильевская улица с Торговой площадью рядом со сквером, в котором находится памятник жителям города, погибшим во время Великой Отечественной войны с Вечным огнём (архитектор О. Кирюхин, скульптор В. Нестеров, открыт в 1985 году).

В Суздале мы жили на высоком берегу Каменки рядом с автомобильным мостом, связывающим центральную часть города с Заречьем.

Суздаль расположен на обоих берегах реки Каменки. Первоначально посад возник вокруг кремля (о нём тут https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post499139479 ) на высоком левом берегу, а напротив, на луговом, находились слободы и посёлки: Пушкарская слобода, Щупачиха, Коровники, Бамбуриха, Кожевенная слобода, Сельцо… Со временем они слились и стали частью Суздаля, называемой Заречьем.

Каменка – речушка узенькая, несудоходная. Но перебраться из центральной части города в заречную можно только по мостам. А их не так уж много.

По широкому автомобильному мосту через Каменку въезжают на улицу Ленина со стороны Владимира.

В прежние времена суздальский Кремль (о нём здесь https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post499139479 ) был окружён не только валом, но и рвом. Кое-где сохранились его остатки, несмотря на неоднократные попытки их засыпать. Например, Мытный ров виден ещё и сейчас. Правда, больше он напоминает овраг.

За этим рвом расположена следующая достопримечательность Суздаля – Торговая площадь.

Суздаль — самая яркая жемчужина Золотого кольца. Его часто называют городом-музеем, городом-заповедником и даже городом-памятником, подкрепляя это слоганом "город, в котором остановилось время". На самом же деле большая часть «заповедного» Суздаля появилась в 1967 году после принятия генерального плана развития города.

Суздаль, 1960-е.

Сначала из Суздаля вывели исправительные заведения, а потом стали думать, как превратить в музей целый город.

Реставраторами была предложена идея создания старой городской среды: восстановление мостовой на главной улице (её успели заасфальтировать в 1961 году), закрытие центра города для автотранспорта, реставрация сохранившихся церквей, жёсткие требования к частному строительству… Однако этот план был отвергнут властями как очень дорогой и нецелесообразный. Утвердилась иная концепция: "современный социалистический город для туристов". В "заповедном" Суздале всё должно было быть как в обычном советском городе, но с «духом старины». И если этого духа от старины уже не осталось, то его нужно создать искусственно. На том и порешили.

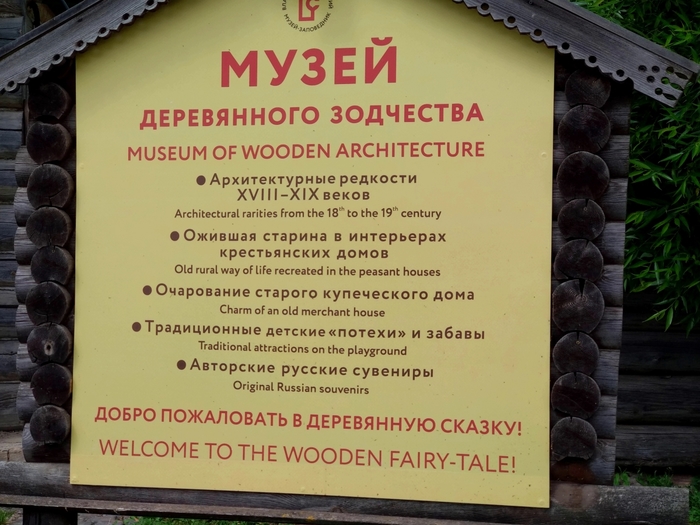

В Суздале есть свой Музей деревянного зодчества под открытым небом. Он является частью Владимиро-Суздальского музея-заповедника и комплексом культурного наследия федерального значения.

Музей был создан в 1960-х годах усилиями архитектора Владимирской реставрационной мастерской Валерия Анисимова. Планировалось перевезти в Суздаль более 30 уникальных деревянных построек из населённых пунктов Владимирской области. Но успели переместить только 18 объектов, остальные либо сгорели, либо были снесены.

Место для музея выбрано красивое – на окраине Суздаля (при въезде со стороны Владимира) на берегу реки Каменки у моста, ведущего к кремлю. Когда-то здесь стоял Дмитриевский Печерский монастырь, основанный в XI веке. В 1930-х годах он был уничтожен советской властью.

О том, что существуют музеи восковых фигур, знает, пожалуй, каждый.

Воск — удивительный материал. Со времён античности он употреблялся в различных целях: им мумифицировали умерших, защищали от повреждений полотна живописцев, его использовали в магии и колдовстве, он помогал лечить людей, находил своё применение в храмах и церквях различных уголков мира.

Первыми использовать воск для создания изображений стали древние римляне. Они делали восковые слепки с лиц живых и мёртвых, а потом оттиски превращали в портреты и скульптуры друзей и родственников, которыми украшали свои жилища.

Первый музей, или, скорее, кабинет, восковых фигур был открыт в 1776 году в Париже доктором Картье, чья племянница Анна-Мария Гросхольц стала впоследствии знаменитой мадам Тюссо — основательницей самой известной на сегодняшний день коллекции восковых фигур. В 1835 году она открыла первую постоянную экспозицию в Лондоне на Бейкер-стрит.

Испокон веков русские города ставились по берегам водоёмов, чаще всего рек, которые служили и защитой, и дорогой, кормили и поили. Не исключение и древний Суздаль, возникший на берегах реки Каменки.

Это правый приток реки Нерли (бассейна Волги). Исток Каменки находится в селе Новокаменском Суздальского района на высоте 139 метров над уровнем моря; на 26-м километре по течению в неё впадает река Уршма или Тумка (реки сливаются перед впадением, а каково «общее» название – неизвестно). А у села Кидекша Каменка впадает в Нерль. Такая вот речка-малютка, длиной всего 47 км (площадь бассейна — 312 км²). Да и эти небольшие километры она набирает, петляя и изгибаясь. Только на территории Суздаля она образует 8 излучин! И на каждой из них стоит какая-нибудь городская достопримечательность.

Таким образом, небольшая Каменка на протяжении многих веков является неотъемлемой частью архитектурного ансамбля Суздаля, без неё невозможно представить город.

Один берег у речки горный, возвышенный, а другой луговой. Поэтому со смотровых площадок открываются необыкновенно красивые панорамы.

В маленьком Суздале 4 действующих монастыря. Об одном, самом старом, Ризоположенском, я уже рассказала тут https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post499388973/ . Теперь пройдусь по остальным.

Самый красивый и «раскрученный» – Свято-Покровский женский монастырь, возникший как парный к мужскому Спасо-Евфимиевскому (о нём тут https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post499322170/ ) и отделённый от него узенькой речкой Каменкой. В судьбе этих монастырей много общего – начиная от основателя и заканчивая внесением в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

В Суздале сейчас четыре действующих монастыря – два мужских и два женских. По сравнению с временами Грозного это мало, тогда их было 11. По нашим же временам для маленького райцентра это много. Все монастыри в советское время закрывались, но на рубеже ХХ – ХХI веков открылись вновь.

Самый старый монастырь – Ризоположенский (в честь Положения ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне). Во время основания в 1207 году он находился за крепостной стеной Суздаля,

на берегу рва, получившего название Нетёка (в этом месте глубина рва оказалась недостаточной, и вода по нему не текла).

Вторая после кремля (о нём здесь http://www.liveinternet.ru/users/1652032/post499139479/ ) достопримечательность Суздаля – Спасо-Евфимиев монастырь. Он выделяется своими громадными (по суздальским меркам) размерами и необычным коричневато-розоватым цветом (замечательный маркетинговый ход, сразу привлекает внимание). Этот туристический объект в прекрасном состоянии: отстроен, покрашен, отремонтирован, разрекламирован, утопает в цветах и зелени. Так что побродить там приятно.

И в то же время Спасо-Евфимиев монастырь – замечательный пример замалчивания и маскировки неприятных исторических фактов. Его судьба во многом схожа с судьбой Соловецкого монастыря (о нём тут https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post415187150/ ): оба были крепостями, превратившимися в зловещие тюрьмы, служившие всем режимам, а сейчас позиционируются как духовные центры, освещавшие путь русскому народу из глубины веков до наших дней.

Считается, что появился монастырь в середине XIV века (в 1352 или в 1355 году) на высоком берегу реки Каменки, к северо-востоку от суздальского кремля. Только что получивший свой надел земли после кончины отца князь Борис Константинович решил заложить крепость, которая защитила бы его владения от внешних и особенно внутренних врагов (неизвестно, к каким врагам относились три его брата, Андрей, Димитрий (Фома) и Димитрий-Ноготь, также получившие наделы по соседству). Новые владения князя были лакомым кусочком: они захватывали большой отрезок судоходной реки Нерли, плодородные поля, а также старинную Стромынскую дорогу, соединявшую Суздаль с Владимиром и Москвой.

Местом проведения нашего отпуска в 2022 году стал Суздаль — город во Владимирской области, расположенный на реке Каменке, притоке Нерли, в 26 км к северу от областного центра. Самый красивый город Золотого кольца.

Городок небольшой, население его — 9286 человек (2021). Но у Суздаля долгая и драматичная история, за которую он получил уникальный герб, на нём красуется коронованный сокол – символ красоты, храбрости, благородства и власти. На гербе райцентра не было и нет областного символа (во Владимирской области это лев), чем подчеркивается, что Суздальская земля являлась старинным русским княжеством, а город Суздаль — древней княжеской столицей.

Планируя поездку в Суздаль, мы искали по сайтам красивый современный отель. На фотографиях и в описаниях все выглядят отлично, а реальность может оказаться совсем неожиданной, даже если прочли все отзывы «реальных» посетителей. Заочный выбор – немножко лотерея. В этот раз нам повезло, «Медный двор» не разочаровал.

Название отель получил по месту: когда-то здесь, на высоком берегу реки Каменки, стоял медный двор – мастерские, склады и магазин медных изделий.

В 7 километрах от города Кириллова на возвышенном левом берегу реки Шексны в селе Горицы расположился женский православный Горицкий Воскресенский монастырь.

Появился он в 1544 году, когда в окрестностях уже существовали три крупных мужских монастыря – Кирилло-Белозерский, Ферапонтов и Нило-Сорская пустынь.

Обустроить в этих местах женскую обитель решила Евфросиния Старицкая (Хованская), вдова князя Андрея Иоанновича Старицкого, младшего сына Ивана III, родного дяди царя Иоанна IV Грозного. Князь Старицкий и его сын Владимир считались главными претендентами на московский престол.

Маковский К.Е. Боярыня.

Когда великим князем стал трёхлетний Иван Васильевич (будущий Иван Грозный), многие бояре считали, что лучше отдать власть его дяде, князю Андрею Старицкому, нежели матери будущего царя Елене Глинской. Но мятеж не удался, князя Андрея арестовали и уморили в тюрьме. А его жена Евфросиния с маленьким сыном Владимиром содержались в неволе до самой смерти Елены Глинской. Вскоре после освобождения княгиня Евфросиния и решила основать «обетный» монастырь, хотя сама принимать постриг и жить в нём не собиралась.

Место было выбрано красивое. Виды на Шексну от стен монастыря изумительные, вода синяя-синяя.

Ферапонтов монастырь уникален своей гармоничностью и красотой.

Наверное, лучше других сказал об этом Николай Рубцов в стихотворении «Ферапонтово»:

В потемневших лучах горизонта

Я смотрел на окрестности те,

Где узрела душа Ферапонта

Что-то Божье в земной красоте.

И однажды возникли из грёзы,

Из молящейся этой души,

Как трава, как вода, как берёзы,

Диво дивное в русской глуши!