Данная инструкция применима к автоматам по продаже билетов (АПБ) нового образца (с длинным, вытянутым вниз сенсорным дисплеем). К аппаратам старого образца (с квадратным дисплеем) неприменима.

1. Подойти к АПБ (естественно).

2. Убедиться в том, что предыдущий покупатель не оставил чек в лотке для билетов и сдачи (при торчащем чеке аппарат может не реагировать на нажатия по пунктам меню; это не всегда так, но случается).

3. При наличии чека в лотке для сдачи извлечь его.

4. Выбрать пункт меню "Приобрести карту "Тройка"".

5. Далее пункт меню "Пополнить кошелёк".

6. Следует обратить внимание на то, что пошаговый графический пользовательский интерфейс уже в этот момент готов будет принимать оплату наличными! Это важно. Однако, неудачно размещённая по центру снизу кнопка "Оплатить банковской картой" будет настойчиво, исключительно на подсознательном уровне, заставлять перейти к безналичной оплате. Стоит также отметить, что при безналичной оплате минимальная сумма пополнения кошелька составляет 50 рублей, при оплате наличными - 1 рубль. Что характерно, последний вариант выгоднее.

7. Вставить купюру номиналом в 50 рублей в купюроприёмник, расположенный справа от дисплея в нижней части отсека, ответственную за приём различных средств оплаты.

8. Бросить монету номиналом в 1 рубль в отсек для мелочи, расположенный слева от купюроприёмника (хоть рядом с ним и изображены монеты номиналом в 5 и 10 рублей, на это не стоит обращать внимания - рублёвые монеты принимаются на ура).

9. Нажать на изменившуюся снизу по центру кнопку "Пополнить кошелёк".

10. Забрать из отсека слева пополненную карту "Тройка".

11. Забрать из лотка для сдачи чек. Пожалуйста, не оставляйте чек в лотке - не отравляйте жизнь последующим покупателям.

Это тоже получилась не самая короткая публикация, большая часть которой убрана под кат. Связана она с другим уже заданием, не имеющем отношения к разработке простого калькулятора. Она посвящена конвертации единиц из одной температурной системы измерений в другие.

Элемент "термометр" в пакете прикладных программ National Instruments LabView размещается разделе численных элементов управления ("Numeric"). Его место показано на рисунке.

Демонстрация с маркировкой места расположения термометра в разделе численных интерфейсных элементов управления ("Numeric Controls")

По умолчанию шкала термометра выставлена от 0 до 100.

Начальное представление интерфейсного элемента "Термометр" ("Thermometer")

На блок-диаграмме термометр по умолчанию – элемент индикации. Это не лишено логики и вполне естественно, однако, в LabView разработчику и конечному пользователю предоставлена возможность организовывать управление посредством самого термометра.

По умолчанию на блок-диаграмме термометр является индикатором

Есть в районе Ярославский пешеходная (во многом) такая улочка, близ остановки наземного общественного транспорта под названием "Улица Вешних Вод" и ведёт эта улочка, кстати, аккурат к станции "Лосиноостровская" ярославского направления железной дороги. Нет, речь не о самой улице Вешних Вод, расположенной по другую сторону шоссе, а называется эта улочка Дудинкой. Есть там сквер небольшой (ныне даже облагороженный, хотя когда-то было совсем не так), торговый центр одноимённый ("Дудинка"), супермаркет "Билла", сгоревший не так давно ресторан-отель "Тико", который на пепелище уже обрёл новую жизнь в формате магазинчика "Tik Food". Непотопляемый у этого заведения владелец оказался, пережил пожар, мало-мальски восстановился... Молодец! Правда, что-то мне подсказывает, что козни против него строить, всё же, ещё будут.

Но это я увлёкся. Не об этом здесь планировал завести речь. Хотел сказать, что грядёт реновация в районе Ярославский, грядут перемены и в нашем, тихом, обречённом на долгую безметрошность районе. Кстати, мой блог ныне активно посещается через поисковики по запросам "Район Ярославский", потому вижу перспективу говорить о нём больше и информативнее. Быть может, Московский Центральные Диаметры (МЦД) что-то, да изменят (строительство уже сюда подкрадывается; как минимум, старый пешеходный мост через станционные пути перебирают), но всё равно остро будет не хватать дополнительной станции, аккурат посередине, между "Лосём" и "Лосиноостровской", например, на Федоскинской и Минусинской для связки. Да-да, там бы не плохо организовать хотя бы просто пешеходный переход и у района Ярославский появилась бы куда большая пешая доступность. Хотя бы пешая. Про автомобильную ничего пока не говорю, продолжая оставаться заядлым пешеходом и активным метрофанатом. Но и это снова лирика для заявленной темы.

На стартовой площадке реновации, которую "отобрали" (конечно же, конечно же купили) у Министерства обороны уже началось строительство домов под программу замены ветхого жилья и под продажу, естественно. Называется это уже то ли "Сказочный Лес", то ли "Лесная Сказка" возле пруда МИСИ, что стоит на речке Будайке, там, где гаражи посносили (или только планируют снести)... Я ещё много собираюсь говорить об этом месте, так что сейчас с названием не суть, потом исправлюсь, выучу, как оно должно быть и стану говорить правильно.

Так вот в связи с начавшимися переменами, и на улице Дудинке что-то начало меняться. Известно, что один из домов (Дудинка, дом 1) там попал в реновацию. И я подозреваю, что до сноса осталось не так уж и далеко. А чтобы площадка под строительство нового жилья стала побольше и обширнее, взялись пока за старую АТС, расположенную между "ТИКО" и полицейским участком. Это сходил я удачно зимой ещё на почту и заметил там "крушилку" во дворе, ну и, заодно, приметил странные дыры на фасаде, входящем на Ярославку. Родные считают, что это этап переоборудования старой АТС, я же склонен считать, что АТС под снос. Продырявить - продырявили и всё на этом. Выглядит нынче как заброс. Да и "крушилка" со двора куда-то пропала.

Фото от 8 февраля 2019.

UPD от 14 апреля 2019: "крушилка" во дворе вновь появилось, дыры в здании стали больше, но самое главное - в этот раз не поленился, подошёл и прочитал содержимое информационного плаката: "Снос наземной части постройки". Подчёркиваю, ибо так и написано, "наземной части". Фундамент признали пригодным и для чего-то он ещё впоследствии пригодится.

Ярославское шоссе, дом 51

"ДАЛЕЕ ЕЩЁ ФОТОГРАФИИ АТС"

Этот фрагмент руководства получился довольно обширным, в связи с чем большая часть убрана под кат.

Далее рассмотрено решение несколько иной задачи, в которой проверяется логика наличия соответствия между входной информацией и некоторой наперёд заданной константой (пусть, например, значение константы равно "5"). Соответствие, как известно, может быть, а также его может и не быть. В качестве ответа на заданный вход должен получиться логический (двоичный / булевский) сигнал. Это означает, что имеется возможность модифицировать ранее созданную программу виртуального прибора, исключив из неё численный индикатор и заменив его логическим индикатором. Все логические элементы содержатся в разделе логических или булевских.

Подсветка в панели элементов управления раздела логических элементов ("Boolean")

В перечне логических элементов существуют два наиболее примечательных индикатора: квадратный (и это только название "Square", а на деле – элемент прямоугольной формы) светодиод и круглый светодиод. По смысловой нагрузке эти элементы равноценны, потому размещаются на графическом пользовательском интерфейсе по усмотрению автора виртуального прибора.

Содержимое раздела логических элементов ("Boolean") с подсветкой логического индикатора типа "квадратный светодиод" ("Square LED")

"ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ"

Думал-гадал, чем бы разбавить программистские публикации про LabView? И вот, наконец, нашёл. Не опубликованное своевременно может быть актуальным. Каким образом? Фотография была сделана в период масленицы у центрального входа ВДНХ (не актуально), но завтра, напоминаю, случится День Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики в кадре (актуально и более чем).

Яркое солнце средь серых будней

К настоящему моменту изложен достаточный материал про доступ и использование всех необходимых компонентов среды, позволяющих создать самый простой виртуальный прибор. Пожалуй, нет ничего проще, чем наладить однозначное численное соответствие между выходом и входом. Решим эту задачу.

Перейдём для начата в раздел численных элементов управления как показано на рисунке.

Подсветка в панели элементов управления раздела численных элементов (Numeric)

Там выберем числовой контроллер, необходимый для ввода каких-либо значений в программу, написанную на графическом языке программирования "G" (см. рисунок).

Содержимое раздела численных элементов (Numeric) с подсветкой числового контроллера (Digital Control)

И разместим выбранный числовой контроллер на передней панели виртуального прибора (как показано на рисунке ниже). Аналогичным способом на передней панели может быть размещено сколько угодно таких же численных контроллеров. Одновременно с размещением на панели образа элемента, на блок-диаграмме размечается его представление в виде графической переменной (это будет показано позже).

Размещение числового контроллера (Digital Control) на передней панели

На панели компонентов раздел численных элементов управления нами ранее закрыт не был, потому выберем в нём теперь соседний элемент – численных индикатор (см. рисунок), необходимый для вывода результирующей или промежуточной расчётной информации.

Содержимое раздела численных элементов (Numeric) с подсветкой числового индикатора (Digital Indicator)

Разместим выбранный индикатор на передней панели рядом с ранее размещённым числовым контроллером, как на рисунке.

Размещение числового индикатора (Digital Indicator) на передней панели

После щелчка левой кнопкой мыши в свободной области передней панели виртуального прибора снимаем выделение с последнего размещённого на графическом пользовательском интерфейсе компонента. В этот момент считаем заготовку/болванку для простейшего виртуального прибора выполненной. Согласно одному из правил вежливости программиста, переменным необходимо давать значащие имена, которые бы позволили лицу, намеренному или поставленному продолжить написание ранее составленного кода, быстрее в этом коде разобраться. В LabView, что приятно, имена переменных однозначно связаны с именами элементов на передней панели, потому проявляя заботу о конечном пользователе одновременно получается заботиться и о самом программисте. Для выдачи значащих имён интерфейсным элементам управления используется инструмент редактирования текста.

Инструмент для редактирования текста

Программный продукт, не являющийся дружественным для пользователя, является непригодным для использования (истина). Итого, руководствуясь вышесказанным, назовём численный контроллер "входом", а численный индикатор – "выходом" (можно назвать синонимично "вводом" и "выводом", соответственно или англоязычно "input" и "output"). Результат показан далее на рисунке.

Присвоение значащих имён переменным, связанным с числовыми контроллером и

Стоит отметить, что при всём многообразии функций и возможностей пакета прикладных программ National Instruments LabView в первой практической работе рассматривается и закрепляется лишь небольшой их фрагмент.

Сперва проверим готовность среды к нормальной работе. Допустим, при первом запуске National Instruments LabView все панели инструментов закрыты как показано на рисунке.

Состояние National Instruments LabView 6.1, при котором основные панели инструментов скрыты

Для отображения в рабочей области основных панелей инструментов достаточно помнить места расположения пунктов меню, связанных с этими программными компонентами. Они находятся в том же пункте меню "Window", через который осуществляется переход между областями передней панели и блок-диаграммы. Сначала отобразим панель элементов управления, которые позволяют обеспечить взаимодействие конечного пользователя виртуального прибора с его внутренними механизмами. Для этого проходим по меню путь "Window > Show Controls Palette" как показано на рисунке.

Переход по меню к отображению панели элементов управления

В результате выбора указанного пункта меню над передней панелью отобразится структура, представленная на рисунке.

Отображение панели элементов управления

Далее отобразим панель основных инструментов, предоставляющих возможность манипулировать элементами интерфейса и кода. Для этого проходим по меню путь "Window > Show Tools Palette".

Переход по меню к отображению панели основных инструментов

В результате выбора указанного пункта меню над передней панелью отобразится структура, представленная на рисунке.

Отображение панели основных инструментов

Панель основных инструментов является общей как для передней панели, так и для блок-диаграммы. К настоящему моменту без рассмотрения осталась лишь одна панель из числа часто используемых – панель функций среды. Она доступна для вызова только в режиме составления блок-диаграммы и вызывается через меню по следующему пути "Window > Show Functions Palette".

Переход по меню к отображению панели функций среды

В результате выбора указанного пункта меню над блок-диаграммой отобразится структура, представленная на рисунке.

Отображение панели функций среды

После вызова всех упомянутых панелей считается, что пакет прикладных программ National Instruments LabView готов к нормальному взаимодействую в части разработки нового виртуального прибора.

3 апреля 2019 мы с Владом Червонным организовали небольшую такую, одиночную Разведку Местности - направились в район Коммунарка. Ранее в тех краях мне бывать не приходилось, хотя и предпринимались попытки подобраться туда с другой стороны, со стороны района Солнцево. Не самый удачный тогда был поход. Этот, правда, получился не лучше, но от него остались более позитивные воспоминания.

Традиционно, интерес к местности был обусловлен строительством там метро. Долго не решался изучать просторы Новой Москвы (после другого, и опять же, не самого удачного опыта), зная плачевное состояние пешеходных дорог там. Вдобавок известно, что в Коммунарке ведётся масштабная стройка как линии метро, так и новой автомобильной трассы. Всё это заведомо всегда означает грязь, слякоть, канавы, бетонные блоки, да и просто неизвестность продиктованную наличием мелких речек и вероятным отсутствием мостов, перекинутых через них.

Кстати об автотрассах. Сейчас новая дорога "Солнцево - Бутово - Видное" или "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе" (та её часть, именуемая проектируемым проездом №7029) в каком-то смысле (а по ощущениям уж точно) похожа на МКАД, разве что не столь же загруженная. Точнее, не загруженная вообще. Да-да, она уже на интересующем участке построена и это как раз послужило основанием для попытки съездить туда на очередную Новомосковскую разведку. Но об этом позже.

На "Коммунарке" по сегодняшним проектам линия метро (ни та, ни другая), известно, не прервётся. Сокольническая линия по ожиданиям, практически, достигнет Южного Бутова. Именно из Бутова, с самых окраин этого замечательного района захотелось мне выйти на разведку, дабы посмотреть, где же запланирована следующая за "Коммунаркой" ("Столбовым") станция с проектным названием "Новомосковская". Предположительно место под стройплощадку мы с Владом обнаружили. Пока там глушь и тишина.

По улице Кадырова до улицы Адмирала Лазарева... Далее с неё по улице Академика Понтрягина до предела с выходом на улицу Академика Семёнова... Ну и в направлении нужной улицы Александры Монаховой, соединяющей в моём понимании Бутово и Коммунарку. В эти дали тоже ранее заходить не приходилось. Максимум доходил до малоэтажного посёлка Потапово лет десять тому назад. На сей раз продвинулись дальше. Там ныне обширно раскинулись жилые кварталы, кстати говоря, адресованные по улице Александры Монаховой. И застройка, надо сказать, продолжается - там "ПИК" строит свой ЖК "Бунинские луга", причём, не все очереди строительства уже начаты. Первая готова, вторая, как я понял, ещё строится, а под третью даже котлован не раскрыт, лишь только территория под него огорожена, да и та не полностью. С изнанки просматриваются природные неровности: холмы, да запруды. Короче говоря, исходный пустырь там. Всё как было, так и есть. Пока.

ПИКовские новостройки обладают своим шармом: там детская площадка с горкой а-ля "Пепелац". Странные знаки. Ведь сразу провёл аналогию именно с этим летательным аппаратом (напомню, на календаре была дата - 3 апреля), а на следующий день в сети появилась новость о смерти режиссёра Г.Н. Данелии, придумавшего эту штуку. Вот, ведь, как бывает.

И, конечно, домов новых по предчувствиям там, в поселении Сосенском (всё верно, по формальным меркам уже не Южное Бутово) появится ещё немерено, потому и станция метро за "Коммунаркой", безусловно, понадобится, хоть и Сокольническая линия, на мой субъективный взгляд, захлебнётся пассажиропотоком поселенцев из Новой Москвы.

Там, где запланирована нынче станция с проектным названием "Новомосковская", на трассе улицы Александры Монаховой имеется "прокол" и местность понемногу подготавливается к приходу трассы "Солнцево - Бутово - Видное" или "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе". Если я правильно, конечно, идентифицировал это место. Скорее правильно, чем нет. Рядом, чуть далее, тоже развёрнуто крупное строительство. Сперва показалось, что оно является стройкой трассы, однако согласно Викимапии там должен появиться гипермаркет "Глобус". Впрочем, никаких опознавательных знаков вокруг. По итогам может оказаться всё, что угодно.

Ещё одно важное наблюдение - "Газпрома" в Коммунарке очень много. Что на улице Александры Монаховой их объект, что возле Калужского шоссе их объект. Так вот у стройки потенциального "Глобуса" трасса совершает заметный поворот, откуда уже в зоне прямой видимости просматриваются новостройки бывшего совхоза Коммунарка.

Так вот ты какой, Солнечный город!

"ДАЛЕЕ ЕЩЁ ФОТОГРАФИИ, СДЕЛАННЫЕ НА МАРШРУТЕ БУТОВО - КОММУНАРКА"

На сегодняшний день известна одна существенная проблема, препятствующая комфортной работе в National Instruments LabView 6.1. Связана проблема с некорректным отображением кириллических шрифтов при настройках, заданных по умолчанию. Данная проблема имеет довольно простое решение. Рассмотрим его.

На панели инструментов, расположенной строкой ниже по отношению к главному меню, необходимо нажать на самую большую кнопку (она предназначена для выбора и настройки параметров шрифта). Переход к основным настройкам производится путём нажатия на самую первую строку выпадающего списка – это вызов диалогового окна шрифтов ("Font Dialog…"). Расположение пункта меню показано на рисунке.

Переход к диалоговому окну настройки шрифтов

В раскрывшемся диалоговом окне необходимо проследить за тем, чтобы обе галочки "Умолчания для передней панели" ("Panel Default") и "Умолчания для блок-диаграммы" ("Diagram Default") были выставлены. После этого в комбинированном списке шрифтов ("Font") выбирается любой кириллический шрифт – для него характерен постфикс "Cyr". Все остальные умолчания подбираются на усмотрение автора виртуального прибора, либо оставляются без изменений.

Рекомендации по настройке шрифта, заданного в National Instruments LabView по умолчанию

При выставленных флагах "Panel Default" и "Diagram Default" указанные настройки шрифта будут применены по умолчанию для текущего разрабатываемого виртуального прибора, а также для последующих создаваемых виртуальных приборов.

Помнится, как-то давно я уже начинал ветку публикаций про пакет прикладных программ (или среду разработки виртуальных приборов - это как угодно) National Instruments LabView. Как начал, так и забросил. Но теперь, когда методических материалов с приличной структуризацией набралось уже немало, я решил их опубликовать с новым запалом, с новой энергетикой. К тому же, они уже прошли обкатку на студентах и мало-мальски, всё же, по итогам проделанной работы можно сделать вывод о том, что LabView они знают и понимают.

Возможно, кому-то из НЕ студенчества этот материал тоже пригодится. Выдавать его планирую максимально дозировано. Что это означает? - Это означает лишь то, что в отдельных публикациях здесь будет хранится материал, который в методических указаниях к отдельным работам хранится совместно и неразрывно. Зачем это нужно? - Ну, поймите меня правильно - блог должен жить. А живой блог - это не тот, в котором в один прекрасный день сразу появилась сотня записей, а тот, в котором записи появляются регулярно, день за днём и в разумном количестве. Соответственно, у меня есть некоторый материал, которого хватит на "-цать" дней, и в те печальные моменты, когда публиковать по существу развития метрополитена и мегаполиса мне станет, вдруг, нечего, я всё равно смогу что-то публиковать. Звучит странно, но остаётся фактом.

У меня в наличии есть ссылки на National Instruments LabView 6.1, а также на National Instruments LabView 2016. Обе "ломанные", то есть с "таблетками", то есть "с лекарствами от жадности", обе проверенные, обкатанные, без вирусов. Обе хранятся на аккаунтах "Яндекс.Диск" и "Google Drive", однако в открытый доступ я их сбрасывать не стану, чтобы не нарваться на возможные проблемы удаления этих файлов по жалобам недобросовестных пользователей и хейтеров. Если вам нужны эти ссылки - пишите заявки в комментариях. Рассмотрю кандидатуры, предметно пообщаемся.

Итак, поехали рассматривать материал последовательно, начиная с малого. За опорную версию при рассмотрении беру 6.1. По представленным в разделе материалам у студентов получается работать и в более современных версиях среды, так что в качестве базы это абсолютно нормальное явление. Ну тут, и в ходе повествования, я могу себе позволять некоторые вольности, сленг, философствование и прочее, чего не могу позволить при рассмотрении методик в публикуемых университетом Учебно-методических указаниях.

После запуска исполняемого файла пакета прикладных программ National Instruments LabView 6.1 открывается (если настройками не предусмотрено иного) диалоговое окно, в котором можно:

- приступить к созданию нового виртуального прибора;

- продолжить разработку ранее созданного виртуального прибора;

- приступить к изучению материалов и примеров, позволяющих быстро начать работу с пакетом прикладных программ National Instruments LabView 6.1.

Начальное диалоговое окно National Instruments LabView 6.1

Для начала работ по созданию нового виртуального прибора необходимо нажать на кнопку "New VI". Сокращение "VI" в данном случае является обозначением самого виртуального прибора ("Virtual Instrument" в англоязычной литературе, "Виртуальный Прибор" – в русскоязычной литературе). Выбор данного режима автоматически генерирует две рабочих области, каждая из которых имеет собственное устойчивое наименование. Как правило, сверху расположена передняя панель ("Front Panel") – графический пользовательский интерфейс виртуального прибора, под ней – блок-диаграмма кода ("Block Diagram"). Область передней панели нового виртуального прибора показана на рисунке.

Область передней панели нового виртуального прибора National Instruments LabView 6.1

Для перехода от передней панели к блок-диаграмме опытные пользователи применяют сочетание клавиш "Ctrl" + "E", менее опытные – используют переход через меню "Window > Show Diagram", как это показано на рисунке.

Переход к блок-диаграмме через пункт меню

На рисунке показана область блок-диаграммы нового виртуального прибора.

В тот январский день работа только набирала обороты и, в общем-то казалось, что убежать можно пораньше, но не тут то было. А договорился, ведь, на вечер с Сергеем Дыковым в деталях ознакомиться с торгово-развлекательным центром "Хорошо!" Какая-то недосказанность осталась от предновогодних ёмких вылазок в торговые центры. Будучи ограниченным во времени я тогда не посмотрел интерактивное шоу, которое ежечасно демонстрировалось новой (на тот момент) конструкцией.

В общем, на работе меня задержали, но Серёжа времени даром не терял. Он сполна насладился интерьером, уютом и креативом ресторана (или кафе) "Кулибин". Это сетевик, главной фишкой которого является доставка блюд до столиков на небольшом игрушечном паровозе (игрушечных паровозах). Я сам так и не посетил сие заведение (при том, что моя жена у них была). Раз уж опоздал, то предпочёл не задерживать ни себя, ни товарища - заказывать ничего не стал. Первый сеанс интерактива мы с ним, увы, пропустили. Это, скорее, было поводом к тому, чтобы просто поговорить в ожидании следующего.

Сергей собеседник начитанный, много может всего рассказать. Вдобавок, у него, к счастью, есть ещё свободное время, которое он может уделять просмотру художественных фильмов. Он порекомендовал мне прочитать, и именно прочитать произведение, а не смотреть фильм "Пикник на обочине" (ознакомившись с материалами по тематике я понял, что ничего в полной мере отражающего сюжет книги и не существует в природе). Название для меня всегда было совершенно непритягательным, и я даже не мог подумать, что это произведение является научной фантастикой, связанной с неземными цивилизациями. И тем более, я и подумать не мог, что это произведение братьев Стругацких (Сергей на этом внимание моё не заострил, я сам нашёл информацию).

Так вот порекомендовал, но я пока до ознакомления не добрался. Далее речь у нас зашла о феномене режиссёра Андрея Тарковского и, вы знаете, на тот момент я услышал эту фамилию за короткий промежуток времени дважды, причём, от разных людей применительно к разным и принципиально различным произведениям. Что характерно, это не был "Сталкер". Удивительно, правда? Ну, если для вас - нет, то для меня всё равно - да. И я принял это тогда за знак. На самом деле, так было не долго. Ознакомление со статьёй про "Пикник на обочине" наладило все необходимые и пропущенные связи. Как выяснилось, фильм "Сталкер" и должен был стать "Пикником на обочине", но стараниями упрямого режиссёра стал чем-то совершенно иным.

Серёжа рассказал мне, что Тарковский заставлял всю съёмочную группу увидеть именно то и именно так, как он и никто другой хотел. И я в этих словах прочувствовал всю энергетику: понял, почему об этом человеке говорят, почему он известен.

Возможно, что-то такое мне и нужно было услышать в тот период. Я перестал бояться навязывать своё видение и заставлять подчинённых делать именно так, как я того хочу. И принимать ряд решений, уже не боясь ущемить интересы некоторых, отдельно взятых личностей. Хотя, казалось бы, я всего лишь вырвался в тот вечер из оков и серости работы, но сразу приобрёл некоторый Level-Up над собой.

Что же, беседа беседой, а скоро начался очередной сеанс интерактивного шоу в торговом центре и... мы успели даже подобрать правильный ярус, чтобы сфотографировать куклы в раскрывающихся жёлтых сферах. Меня, правда, занял расспросами про мой фотоаппарат (я не знаю, кто он был: сотрудник магазина или такой же случайный зритель) один тип, на которого я почти не смотрел, но отвлекался. Отвечал я ему невпопад и сухо на поставленные вопросы. Когда он узнал цену только на "тушку" без объектива, он как-то деликатно выпал из разговора сам, извинившись. Похоже, меня, в очередной раз, восприняли за студента, который каким-то непонятным образом сумел себе позволить дорогую технику. Бывает.

Фотографии от 14 января 2019 года.

Инженерная деятельность

"ДАЛЕЕ ЕЩЁ КУКЛЫ, РАЗМЕЩЁННЫЕ В СФЕРАХ"

Приступаю к заключительной отчётной серии по походам проекта "День Без Транспорта" от 2017 года. Это было ярко, это было свежо, это было трамвайно.

Вот откуда вообще возникла мысль вернуться к трамвайным историям? Всё просто. Как и прежде, город продиктовал сложившийся маршрут - в ту пору на его улицы только-только выпустили новые трамваи "Витязь-М". И мысли о том, что я ежедневно вижу, но не фотографирую эти трамваи не давала мне покоя. Вероятно, это витало в воздухе с информационными потоками телевизионных программ, передач и новостей. Меж тем подходила пора задуматься об очередном тематическом мероприятии ДБТwalks. Вправду нужно было что-то провести. Вроде бы, прекрасная идея для Фотоохоты, но нет... На перекрёстке Сущёвской и Палихи я вдруг понял: "Нет, это должен быть именно ДБТ". Лишь только поход вдоль по трамвайной линии позволит утолить потребную жажду в фотографиях трамваев нового поколения. Формат Фотоохоты же потребовал бы сходить с маршрута и смотреть окрестные достопримечательности. Хорошо мультирайонный охват с подробной экскурсией всё равно не вышел бы.

Итого, 1 октября 2017 года состоялся сорок пятый поход в рамках проекта "День Без Транспорта" с участием большого числа студентов-первокурсников, которые пришли попробовать свои силы в многокилометровом походе: Москву посмотреть, в неформальной обстановке с преподавателем пообщаться, узнать что-то интересное для себя и новое. Я по-праву назвал этот ДБТ молодым. Очередной глоток воздуха, очередная порция новых сил. Осень, трамваи. Впрочем, помимо трамваев нашлось место и для других элементов железнодорожной тематики: Венедикт Ерофеев и Площадь Борьбы, Павел Мельников и Комсомольская площадь, стройплощадка "Стромынки" и даже МЦК.

Традиционно, первая публикация посвящена фотографиям с участниками, коих насчитывалось 14 человек, включая моё собственное участие.

Фотографии от 1 октября 2017 года.

Коллективное фото возле памятника Максиму Горькому на площади Тверская Застава

"ДАЛЕЕ ЕЩЁ ФОТОГРАФИИ С УЧАСТНИКАМИ"

Давно не публиковал транспортные карты, в том числе, и прошлогодние. Надо исправляться.

Тематика представленной ниже карты: "Чемпионат мира по футболу". Это второй вариант. Карта продавалась в кассах Московского метрополитена с 11 июня 2018. Почему "с"? - Да потому как тираж был большой, в 60 тысяч экземпляров, плюс лето, плюс выходили уже карты аналогичного дизайна, плюс многие сочли дизайн не самым удачным... В общем, много факторов в пользу: "Оно нам не надо". Оттого и продавалось сие долго, вероятно, с неделю, а то и дольше.

Картинка здесь точно такая же, что и на первом варианте. Изменился лишь текст. На лицевой стороне вместо "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России" (и перевода на английский язык) стало красоваться более ёмкое "Россия 2018. Футбол" (с переводом на английский язык), выполненное более крупным шрифтом. На оборотной стороне серия "перетекла" в новый диапазон - "0020". Майский же вариант уверенно занял свою нишу в "0019" серии.

Информация о тираже взята с сайта http://rphc.ru/.

В предыдущей публикации, посвящённой этому мероприятию, прошедшему 20 мая 2017 года, повествование завершилось на моменте достижения группой станции метро "Ботанический Сад" Калужско-Рижской линии, у которой я распустил студентов. Далее отправились лишь завсегдатаи проекта "День Без Транспорта" и один единственный студент Дмитрий Алексеев.

Из бывшего села Леонова до Ярославского шоссе путь наш прошёл вполне себе линейно. К сожалению, в точности следовать маршруту хорды на этом участке не удалось бы при всём желании по двум причинам:

- проект сооружения трассы находился ещё на стадии разработки (и по сей день, кажется, что это так),

- с запуском пассажирского движения по МЦК пешеходное движение через Лосиный Остров вдоль путей к "Белокаменной" прекратилось.

Так что продуманный мною маршрут предполагал поход к станции "Белокаменой" через платформу "Яуза" Ярославского направления железной дороги, а также через примыкающую к ней Яузскую аллею.

Соответственно, путь от Ярославского шоссе прошёл у подножия ЖК "Триколор". С трудом сдерживал свои неистовые порывы, чтобы не направиться через двор этого громадного сооружения, кардинально изменившего облик района Ростокино и ставшего одним из его символов XXI века. Согласитесь, уж очень заманчивые получились небоскрёбы, что даже в одном из романов Дмитрия Глуховского из серии "Метро" они тоже засветились.

И надо было пройти, но всё равно что-то внутри пересилило, и традиционно для меня мы спустились к речке Яузе, откуда далее свернули на Будайский проезд. Он, кстати, ведёт, аккурат, к платформе "Яуза".

На пешеходном мостике, организованном через железнодорожные пути Ярославского направления, мы зафиксировали ровно половину запланированного пути - отметку в 20 километров показал шагомер.

Яузская аллея, пролегающая средь зелёных насаждений Лосиного Острова, мимо узнаваемого на карте ЦНИИ туберкулёза (не самая удачная достопримечательность) привела нас, аккурат, к станции "Белокаменой". Далее, частично дикими и слегка буреломными лесными тропами, мы добрались до Ивантеевской улицы, попутно осмотрев стройплощадку Богородского путепровода, снесённого, как и ряд других путепроводов, специально для нужд электрификации Московского Центрального Кольца. По срокам начать и закончить работы по восстановлению должны были в 2016 году, но... Как начали эти работы, так и бросили. Казалось, что навсегда, но на деле прошёл год и путепровод восстановили. История с ним уже даже начала обрастать холиваром (народной войной). Народ не верил, что объект может вернуться на своё прежнее место.

По карте при планировании пути к Ивантеевской улице получалось одно, а на деле вышло совершенно другое. Так маршрут лёг через Погонный проезд. По пути в кварталы окрестностей Погонного проезда случилась непредвиденная встреча. Не у меня на сей раз, нет. Буквально на перекрёстке Проектируемого проезда №6327, там где на карте обозначен округлый резервуар при владении 14 на Лосиноостровской улице, Антон Акимов протянул руку прохожему со словами: "Привет-привет". Саша аж опешил: "Это сейчас случайно так получилось или вы заранее договаривались?". Позже Антон прокомментировал ситуацию - мы встретили постановщика трасс категории "Всадники" соревнований по городскому ориентированию "Бегущий Город". А сам маэстро-постановщик успел сообщить своему товарищу за те несколько минут общения, что направляется к ближайшей к своему дому станции МЦК "Белокаменной". И, всё-таки, лесной станцией пользуются. А вы что-то там говорили. Да уж, не "Лесопарковая".

На Погонном проезде направляющими к метро для нас стали трамвайные пути. Собственно, световой день находился тогда в самом своём разгаре: в эти часы сполна ощущалось, как майское, весеннее, почти летнее солнце шпарит. Очень я в тот день радовался, что поход мы начали с Божией помощью с утра пораньше, ещё до того, как наступила духота. В утренние часы путешествовать невероятно комфортно и этим чаще бы пользоваться... Увы, не всегда сие получается. Оделся в тот день потеплее, но погода располагала к тому, чтобы гулять в одной лишь футболке. Так и протаскал я кофту в фоторюкзаке целый день, убрал её туда ещё в "Ховрине", неподалёку от стройплощадки одноимённой станции метро. Кстати, в настоящий момент эта станция успешно функционирует, уж более, чем год. Ховринской Больницы уж более не существует. Значимый, значимый, всё же, тогда был поход. Приятно о нём вспоминать. И погода порадовала. А кофта мне потом, на ночи музеев, всё же, пригодилась.

И как же в условиях той майской духоты заманчиво смотрелась клубника, которой торговали возле станции метро "Бульвар Рокоссовского"... Кстати про станцию. Мы, ведь, по пути обсудили, что этому объекту метрополитена дважды "повезло" с привязкой названия к близлежащим топонимам. Сперва к несуществующей улице Подбельского, затем к Бульвару Рокоссовского, который, на самом деле, называется Бульваром Маршала Рокоссовского. Понимаю, что авторы

Хотел сделать из этого первоапрельскую шутку, но, увы, времени не хватило, первое апреля прошло, а шаблон публикации остался. Так что далее всё вне всяких шуток и на полном серьёзе (пришлось заменить текст).

Успел в конце лета прошлого года очень удачно записаться на экскурсию на строящуюся станцию метро "Лухмановская" Некрасовской линии. Столь роскошное предложение поступило от общества коллекционеров "Наше метро", за что им отдельное человеческое спасибо.

Что до сроков открытия станции / линии / участка, то их вновь подвинули. Не поверите. Теперь, говорят, открытие случится не летом, а осенью. Хорошо, согласитесь, получилось. Красиво. Перед выборами мэра осуществили технический пуск участка, перед выборами мэра пригласили погулять по платформам и тоннелям жителей близлежащих домов (и коллекционеров). Подарки подарили, чего-то пообещали, а итог... Итог по-прежнему ждём-с.

Говорил я уже и неоднократно, что пускать Некрасовскую линию будут целиком. Никто ж не слушал не топового блогера, ибо не топовые пургу гонят. Лишь топовые правду глаголят. А всё именно к тому и идёт, что пока устраняют недоработки в Косино-Ухтомской части линии, полным ходом достраивается Рязянская и Нижегородская части тем самым, десятиметровым проходческим щитом. Не два тоннеля копают, а один большой, двухпутный. Но то внутри МКАД, а заМКАДом всё по-старинке. Судьба у заМКАДа такая - без проблем строительство там не обходится. Любое. С жильём, ведь, такая же "петрушка".

Здесь, в рамках одной публикации собраны панорамные фотографии станции метро "Лухмановская" перспективной, Некрасовской линии, а также её окрестностей.

Фотографии от 1 сентября 2018 года.

Взгляд с пути

"ДАЛЕЕ ЕЩЁ ПАНОРАМЫ СТАНЦИИ ЛУХМАНОВСКОЙ"

Доставщики еды - это особая современная (если хотите, то хайповая) тема, которую я не успел сполна раскрыть в блоге в прошлом году, хотя меня к этому подталкивали. Не явно, естественно, а в какой-то момент ёмко и своевременно обратили на данный феномен моё внимание. Пытаюсь в этом году навёрстывать упущенное и там, где это не столь навязчиво, фотографировать доставщиков "Яндекс.Еды" и "Delivery Club".

Доставщики, определённо, заслуживают отдельной публикации. На самом деле, ожидаю, что такая публикация появится далеко не одна, поскольку уже существует масса приколов, мемов и фотожаб с их участием. Хочется эту тематику развить и продолжить.

Скажете делаю бесплатную рекламу сервисам доставки еды? Быть может. Но с учётом стихийности сего бедствия игра стоит свеч.

В какой-то момент поймал себя на мысли, что при монтаже видео меня жутко раздражает болтающийся под ногами длинный провод. Постоянно приходилось думать о том, чтобы не наехать на него стулом, вставая не споткнуться об него, не выдернуть, не порвать и прочее. А если его собрать и положить рядом на стол, так это ещё больше раздражает - что же на столе хлама мало? Так вместе с проводом становится ещё больше! Плюс ко всему там разболталось крепление микрофона, непослушным стал регулятор громкости, несмотря на то, что это "Razer", а не что-то там обыкновенное, купленное мной когда-то по-дешёвке, давно облупившееся и вышедшее из строя. Если что, "Razer" - наушники жены, которыми она разрешила бессрочно пользоваться. Но это тоже не даёт свободы действий где-то там на подсознательном уровне. Но это так, лытдыбр.

Давно засматривался на беспроводные наушники и долгое время отпугивала цена в 3000 рублей за те модели, которые казались приемлемыми и обладающими хорошими отзывами покупателей. И вот, в очередной раз, когда я просматривал модельный ряд беспроводных наушников от "Sony" на сайте "Nix.Ru", то куда-то не туда нажал и по рекомендациям упорядочилось просто всё, не только наушники от "Sony".

Стал пролистывать и довольно быстро наткнулся на сравнительно недорогую модель от неизвестной мне марки "Harper", но с отзывом, что в своей ценовой категории звук превосходный и, вообще говоря, недостатков у модели нет. Так что состоялась недолгая борьба с собой на предмет: "А оно мне, вообще надо?" И приобрёл совсем недавно беспроводные Bluetooth наушники "Harper HB-415". Приобрёл... а по дороге на работу задался вопросом: "А со стационарным компом в сопряжение как их ввести вообще?" И, действительно, оказалось это не так-то просто. Нет, сперва я протестировал наушники на предмет сопряжения с телефоном и всё оказалось просто, удобно и быстро, да и звучание меня впечатлило. Правда, приятное и, правда, качественное, но... Для стационарного компьютера же брал их: не музыку на улице слушать, а видео дома монтировать...

И вот, по дороге уже домой я вспомнил, что когда-то давно, когда телефоны были, в основном, кнопочные, но уже с протоколом Bluetooth, а Data-кабели и зарядки были не одним и тем же проводом, а двумя разными, то проще было обзавестись USB-Bluetooth адаптером для компа, нежели каждый раз искать, куда же задевался Data-кабель.

Потом с появлением другого телефона (уже смартфона) необходимость в USB-Bluetooth адаптере пропала и хорошо, что он не полетел в корзину, как диск с программным обеспечением к нему, а был сохранён на память как артефакт для истории. И кто бы знал, что он мне ещё понадобится? И хорошо, что я запомнил, куда его положил, а без малого лет 6-7 прошло с тех самых пор. Подключил и столкнулся с ещё одной проблемой: драйвера устанавливаются, а пользоваться-то как? И опять же, спасибо памяти за то, что она, в принципе, у меня есть. Я вспомнил, что просто так, сразу ничего и не было. Существовал диск с программным обеспечением, через которое всё на свете и делалось. Единственное, название не смог сразу вспомнить, но один умелый запрос Яндексу вывел меня на эту программу. Называется она "BlueSoleil" (Синее Солнце).

Скачал, установил, вылечил и... ура! Наушники с нужным идентификатором детектируются. Но начинаю вводить в сопряжение - спрашивает пароль... Оставляю поле пустым - нет эффекта, пишет: "Не совпадают пароли". Я в инструкцию, где чёрным по белому написано: "Пароль не нужен". Я ещё раз пытаюсь организовать сопряжение с попыткой стереть возможный пробел, заданный по умолчанию. Нет эффекта. Обращаюсь к Яндексу, где среди ссылок находится известный раздел известного портала "Ответы@Mail.Ru", а там ответ: для гарнитуры Bluetooth пароль либо "1", либо "0000". Первый не дал результатов, второй сработал и... Теперь я могу полноценно пользоваться приобретёнными наушниками именно для тех задач, ради которых приобретал их. Это здесь всё так бодро и быстро раскрылось, а на деле дня три на всё про всё я потратил. Не полных, естественно, а каждый день предпринималась попытка до ближайшего тупика. Как только заходил в тупик - откладывал.

В общем, наушники к приобретению рекомендую, звук хороший, цена не кусачая, но без USB-Bluetooth адаптера и без знания функционального ПО для работы с Bluetooth, они являются просто полезной примочкой ко смартфону, а не мощным инструментом, развязывающим вас с проводами во время работы за стационарным персональным компьютером. В комплекте USB-Bluetooth адаптера нет, программного обеспечения тоже никакого нет. Зато есть возможность подключения через двухсторонний Jack и прилагается зарядка от USB. Народ пишет, что зарядки хватает на 5 часов. Я пока не успел это проверить. Как только задачу сопряжения решил - сразу публикацию состряпал. Больше, как обычно, для самого себя, чтобы не потерять и чтобы под рукой были те шаги, которые требуются для сопряжения.

"BlueSolei"l скачал сразу с таблеткой с

Продолжение истории с вариациями Забиваки в Ростокине близ одноимённой станции Московского Центрального Кольца (МЦК). Стоило мне разместить фотографию у себя в ЖЖ, да и на LiveInternet, как спустя день (а, может быть, и два) его забаффили. Вероятно, простое совпадение, но всё же...

Это случилось и на месте Залетаки появилось уже не тёмно-серое, а жёлтое и крайне отвратное пятно. Кстати один из типовых анализов произведений Ф. М. Достоевского, в частности, романа "Преступление и наказание" согласно школьной программе утверждает, что избыток жёлтого цвета в оформлении чего-либо медленно и верно приводит окружающих к безумию. Этого ли добиваются противники фан-арта по Забиваке, или просто у ответственных за участок лиц закончились запасы краски приличного цвета? Через это пятно всё равно проглядывалась надпись "9 месяцев спустя" и очертания курящего пузатого волка с младенцами в руках. И было жёлтое пятно обыкновенным пятном ровно до вчерашнего дня (27 марта 2019).

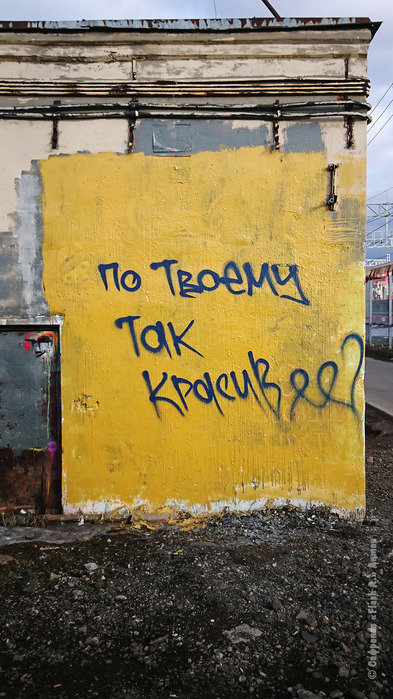

Предположу, что автор испытывает временные финансовые трудности с покупкой краски, потому как вместо очередной вариации Забиваки на том же самом скандальном пятачке медленно уходящего в историю Ростокинского нефтемаслозавода появился крик души: "По Твоему так красивее?" (сохранено авторское написание).

Так что на вечное: "Может ли, действительно, художника обидеть каждый?" - Следует незамедлительно отвечать: "Да, может". И это печально. Но ты не сдавайся, наш местечковый Бэнкси (как тебя уже крайне уместно назвал ![]() chrome_ru) - продолжай в том же духе. Ожидаем нового холивара в Ростокине!

chrome_ru) - продолжай в том же духе. Ожидаем нового холивара в Ростокине!

Иногда, всё же, удаётся поймать в кадр (панораму) с очень удачных позиций те места, которые радикально меняются в связи со строительством станций метро.

Вот так, например, во время похода "День Без Транспорта 37: Меж мнимым & действительным" в 2015 году удалось заснять площадку, где сейчас ведётся строительство станции "Авиамоторная" Большой Кольцевой линии. И это правда большая удача. Недавно не поленился и съездил туда, дабы отснять актуальное положение вещей.

Правда, и былой станции метро "Авиамоторная" Калининской линии внимание уделил. Дело в том, что где-то в начале года я поделился в Instagram своими размышлениями о том, каким объектам метрополитена стоит уделить особое внимание в 2019 году и... видно, что народ прочитал и части положений уже прислушался. У многих, на кого я сам подписан, стали появляться фотографии тех объектов, о которых я недавно поведал.

Надо бы и сюда продублировать свои те размышления, потому как ряд товарищей сами доходят до тех же самых и аналогичных дум, а потом фиг докажешь, что был первоисточником и уже (и гораздо раньше) говорил об этом. Так что частично продублирую мысли из Instagram в отношении "Авиамотороной" сюда, а то они уже благополучно были озвучены на одной из недавних встреч общества коллекционеров "Наше Метро". И человек, я знаю, не мог меня читать, но... есть небольшая вероятность, что кто-то из тех, кто читает меня и одновременно знаком и с ним ему подсказал. Но хочется верить, что это просто "Привет от вселенной" и сия мысль просто витает в воздухе. Те, кому доступна кодировка этой мысли, хватают её и продвигают в массы.

В общем, срочно бегите и фотографируйте "Авиамоторную", если вы истинный ценитель истории метрополитена, потому как вот-вот начнётся строительство перехода с Калининской линии на Большую Кольцевую линию и скульптурная композиция, расположенная у глухой стены, будет перенесена на другую позицию. Со слов недавнего лектора перенос произойдёт просто дальше по платформе, когда центральный зал будет продлён и расширен. Я же видел дизайн-проект (рендер), согласно которому скульптурная композиция окажется в переходе с одной станции, на другую. Поживём - увидим, как оно на деле получится.

2015

2019

![[Group 0]-DSC_9591_DSC_9599-9 images_РєРѕРїРёСЏ (700x348, 314Kb)](http://img0.liveinternet.ru/images/attach/d/2/147/818/147818510_Group_0DSC_9591_DSC_95999_images_RRRRyoS.jpg)

Это место повидало всякое.

Когда вышел на сугробчик в тапочках покурить.