С Днем рождения, любимый город. Уже не первый раз поздравляю тебя. Не первый раз говорю, что ты мне как давний знакомец. И знаешь давно, и все равно удивляешь. Желаю быть таким же разным, многогранный. Да, ты не лишён недостатков. Но мы ведь любим не только за плюс, но и за минусы.

А в качестве подарка - рисунок, граффити. Не мой, зато от чистого сердца. Стрелка Васильевского острова, Ростральные колонны и здание Биржи.

[700x506]

[700x506]

Не так давно мы отмечали 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В моей семье это семейный праздник. Из живых свидетелей осталась только бабушка. Она всю войну прожила в блокадном Ленинграде. В канун 9 мая было много художественных и документальных фильмов про войну. Передачи. Интервью. Новости. Обычно она не говорила про те дни, что вполне понятно. Тяжело вспоминать. Видно на фоне увиденного по телевизору нахлынули воспоминания. Мы сидели в комнате, а она почти два часа без остановки рассказывала. Что-то я знал и раньше, что-то услышал в первый раз. В блокадный Ленинград она, будучи семилетней девочкой, попала во время эвакуации из Кексгольма, ныне Приозерска. Они жили в ближайшем пригороде, в большом, "финском" доме. Незадолго до начала эвакуации, ее отца забрали по мобилизации. Он был одним из лучших на округе сапожником. После, с отцом они увиделись только один раз. Он их нашел на квартире у приютивших дальних родственников, куда её мама, два брата и новорожденная сестренка прибыли в конце лета. Отец сказал, что их часть отправляют под Череповец. Отдал солдатский паёк. Сказал, что прибытии напишет. Письма они так и не получили. Он и по сей день в числе пропавших без вести. Началась блокада. Нам показывают блокаду зачастую в очень тёмных красках. Однако бабушка, видно не желая вспоминать самые страшные моменты, рассказывала о добром, о взаимопомощи людей. Один раз у нее женщина обманным путем заполучила карточки на продукты. И тогда на помощь пришла мамина знакомая, фактически спав их от голода. Рассказывала про оркестры играющие на улицах. В осажденном городе смерть была всегда рядом. Такая близость делал чувство опасности не таким острым, люди становились фаталистами. Такое невозможно представить в мирное время, мне уж точно. Один раз уже на второй год блокады арт-обстрел застал ее вдали от бомбоубежища, спешащей в магазин. Бабушка залегла в проёме подвального этажа дома. Когда взрывы чуть улеглись, она продолжила путь к магазину. А на обратном пути, увидела рядом с тем местом, где пряталась, свежую воронку. Понимание, что останься там, могла быть убита осколком, к ней пришло позже. В тот момент, по ее словам, даже не обратила особого внимания. Еще восьмилетней девочкой, она получила первую работу, помогать клеить карточки. За работу давали пару дополнительных талонов к ежемесячной норме. А в самый первый год войны, в самый голодный, вновь помогли добрые люди. Подробностей не рассказала, но ей разрешали приходить в солдатскую столовую. Она помогала раненым солдатам, они делись едой. Рядом с домом висел репродуктор. Роль репродукторов в жизни блокадного Ленинграда сложно переоценить. Не зря раздающиеся из них звуки метронома сравнивают с пульсом города. А когда звучали сводки Совинформбюро, город замирал. В другой раз рядом с домом перевернулся обоз с крупой, бабушка до сих пор помнит, что там была греча. Крупу, естественно, собрали. Но какие-то крупинки остались. Тогда она и еще несколько ребят принялись искать их в щелях мостовой. Набралось с приличную горсть. И ее мама сварила кашу, всем принимающим участия в сборе досталось по полторы ложке. В соседней квартире с бабушкой, по ее словам, жила семья евреев, пожилые муж с женой. Возможно, мужчина преподавал музыку. говорят, последним что они обменяли на продукты был музыкальный инструмент. Они были добрыми людьми и если была возможность, делились чем могли. Пережили они войну или нет, тут бабушкин рассказ путается. Может быть они уехали в эвакуацию, может умерли, а может пережили войну. Но в разговоре о послевоенном времени, о них не упоминает. Много чего я услышал от нее в тот вечер. Прежде всего это были рассказы о поддержке и взаимопомощи людей. Как им помогали, как они помогали. Как уже сказал в начале, сейчас выходит много фильмов и передач о Великой Отечественной войне. Смотрю и старые фильмы, и новые. И знаете, что на мой взгляд, отличается именно старые фильмы? Там больше показывают жизнь людей. Ведь во время войны как в мирное время люди общаются, дружат, ссорятся, ругаются, женятся. Помните, как в фильме "В бой идут одни старики", сказал главный герой: "Кто сказал. что надо бросить песни на войне?" и почему сейчас практически не снимают таких фильмов? Ведь можно же рассказ о войне, чтоб было и грустно, и светло, и памятно. Как будто знакомый (или незнакомый) ветеран поведал о своей жизни. Но без моря крови, гор погибших, и столбов огня во весь экран.

Некоторое время назад, рассказ о памятном месте, "Блокадные дни" на Фонтанке. памятный знак скрыт от глаз. Увидеть его можно только спустившись вниз по гранитной лестнице. Для нашей семьи это особое место.

1. Приветственное фото из Зеленогорска. Вицин и Ленин здороваются друг с другом

[465x700]

[465x700]

Вот и настала весна. Еще за день, идя поздно вечером домой, ощущал оголёнными без перчаток руками холодный ветер. Мелкие крупинки, предвестники грядущего снегопада, валились из тёмных туч. Я был в предвкушении весны. И она пришла, первое марта встретило нас свежим, белым снегопадом. Дороги, газоны, крыши домов покрыл толстый пушистый покров. Радостные водители выходили на улицы, откапывая свои машины и счищая снег. На их лицах читалось, что не зря они переобувались в зимнюю резину! Дети во дворах достали запылившиеся за зиму санки, салазки, ватрушки. Городские службы с самого утра выкатили десятки единиц техники. Наконец-то их время пришло! Бодрые от легкой прохлады работники в ярких оранжевых жилетках спешно расчищали дороги и посыпали их песком. И даже по Неве, чья гладь была открыта почти всю зиму, заходили бело-серые льдины. В Петербурге чувствовался приход весны. Горожане первого марта встречали первый в этом году весенний снегопад.

1.

[700x394]

[700x394]

1.

2.

3.

Нарядные ёлки скучают по снегу.

Толи январь, а может и нет.

И где затерялся Мороза привет?

А где-то в Сибири и на Урале

Такую погоду увидишь едва ли.

Сугробы по пояс, узоры на стёклах.

И снежные шапки на кедрах и ёлках.

У нас будто осень застряла сейчас.

Трава изумрудная в парках, в садах.

И хочется крикнуть у брега Невы:

"Ты, Осень, прощай. А Зима — приходи!"

1. Ёлка на площади Восстания

2. Ёлка у Гостиного двора

2. Выборг

[700x525]

[700x525]В этом году открыл для себя утренний Ораниенбаум (Ломоносов). Скажу точнее, Нижний парк в Ломоносове. Конечно, я уже был в нём не раз. Но как было раньше? Утром проснулся. Позавтракал, потихоньку собрался и если не лень поехал. Выбирался примерно к полудню, если не позже. А бывало специально ехал под вечер, чтобы посмотреть на парк в сумерках. Однако в тот день хотелось красоты и уединения. И представить себе не мог, что найду в самого Большого Меншиковского дворца. Был приятно удивлён практически полным отсутствием людей. Понимаю, сейчас уже поздняя осень и местами уже лежит снег. Рассказ выглядит несколько запоздалым. И все же это не отменяет красоты Нижнего парка. Кстати, обычно специально делаю фотографии так, что в кадрах было поменьше людей. Здесь же и выбирать моменты не пришлось. Мама с коляской. Группа ранних туристов с Азии и я. И больше никого. Парк начал наполняться только спустя час. И то, редкими посетителями.

1.

гуляем дальше

P.S. Для тех кто планирует посетить парк в этом или следующем году. С детьми до трёх лет вход бесплатный.

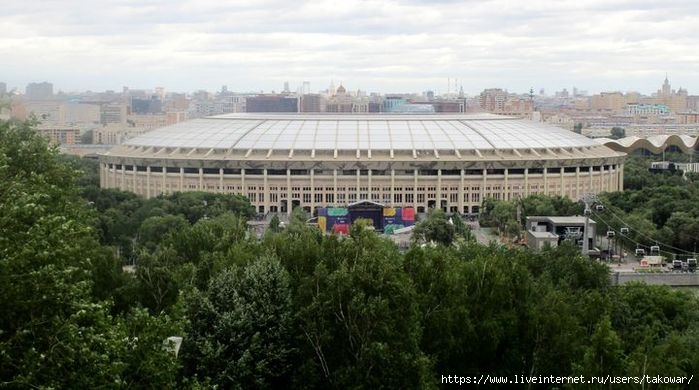

Куда идти летом рано утром, когда еще тепло. Светло, и времени немало? Для меня ответ очевиден — на Воробьёвы горы. Есть пара любимых мест. Обычно приезжаю, выбираю одно из них и начинаю смотреть куда-то вдаль или читать. Безусловно, в Москве есть и другие места, где также можно приятно устроиться. Но вот моё место- Воробьевы горы.

Ранний междугородний автобус привез меня куда-то на самые окраины столицы. К радости всех прибывших, метро уже ходило. Кстати, сразу хочу поблагодарить тех людей, кто придумал проездной без ограничений на сутки. Очень полезная вещь и быстро окупается, если много ездишь. Больше не отвлекаюсь. На Воробьевых горах не был пару лет. Поэтому сразу бросили в глаза изменения. Во-первых, обновленные к Чемпионату Мира Лужники. Знаю, не все знакомые разделяют мою точку зрения, но мне внешний вид понравился, даже не увидел особых изменений. Наверняка самое интересное внутри.. Думаю в следующем году схожу и на футбол. Если очень впечатлит, сделаю сравнения с нашей Зенит-ареной.

А еще появилась канатная дорога с кабинками. Раньше была канатка открытая, от набережной к смотровой площадки близ МГУ, Теперь как на горных курортах, круглые кабинки. Сразу вспоминаю фильм «Гостья из будущего», там были похожие. И снова предвещаю дискуссию с одним из москвичей. Может ты даже прочтешь этот очерк. Захочешь поспорить — зови в Москву. Билет на футбол в Лужники сделает меня более сговорчивым в споре.

Погулял по набережной. Посмотрел на Москву-реку. Перекинуться парой фраз с двумя пожилыми москвичами, совершавшими раннюю, утреннюю прогулку. Пошел вверх. Тихо, неспешно, подмечая все новое.

Памятный знак, посвященный Отечественной войне 1812 года не помню, может он и был раньше. А может и новинка.

Точно новое для меня, поэтому и поместил в рассказ.

Очень понравилась детская площадка. Сейчас часто делают детские площадки так, чтобы выглядели ярко и оригинально, отлично от соседних. Будто-то бы ведут конкурентную борьбу за детскую аудиторию. К слову, яркий пример Морошки, из Петербурга.

Это были приятные изменения. А есть и неприятные. Это, мягко говоря, скамейки или лавки. Или доски. Уж не знаю как назвать такие приспособления для сидения. Ведь это же набережная, здесь красиво, корабли ходят, вид на Лужники. И тут такое. Фотография не получилась. Чужие не ставлю, за редким исключением. В интернете без труда найдёте. Кстати, мои самые любимые - белые, глубокие. В которых можно комфортно расслабиться.

Знаете почему мне еще нравятся Воробьёвы горы? Они разные и интересные, даже многогранные. Есть ухоженные дорожки, по которым можно и пешком ходить и на велосипеде ездить. Есть и настоящие лесные тропки. Выбирай, что больше по душе.

Гуляю как-то по Петергофу, разговариваю со знакомой о всякий пустяках. Вдруг посреди беседы, она и говорит: «Держи телефон, сейчас будешь меня у рыб фотографировать». Сначала удивился. Какие рыбы? Прошли еще метров 300. И оказалось... В Старом Петергофе, рядом с улицей Чебышева появились каменные рыбы. Много и разных. Как и когда точно они появились, точно пока не сказали даже местные жители. В один из дней они просто приплыли. Возможно шёл дождь в тот день, возможно даже был ветер. Теперь это место называется Садом Каменных рыб. Название как из какой-то старинной легенды. Еще в названии угадывается нечто восточное, как сад камней. А «приплыли» они благодаря скульптору - Николаю Александровичу Карлыханову. Теперь каменные, морские жители стали одной из новых достопримечательностей города. Если кто-то хочет сфотографироваться рядом с чудо-юдо рыбой … , (дальше название придумайте сами) добро пожаловать в Старый Петергоф.

Недавно морошка появилась рядом с тем место, где жил еще школьником. Я уже много лет как переехал, но у родственников бываю частенько. Идем гулять по знакомым местам. И во дворе на Заневском проспекте, рядом с 55 домом нашему взору предстала обновленная детская площадка. Теперь это общественное пространство «Морошка». Помню этот двор. Толстые кирпичные стены, серые ворота из железо-бетона. В школьные годы такое исполнение казалось даже крутым. А какое было чертово колесо! Для нас, мальчишек тех времён, спрыгнуть на ходу с него, как испытание, одним из тех, «а слабо?!». Потом все пришло в запустение. Кончено, стены и ворота остались. Я так подозреваю, что они бы выдержали даже кратковременную осаду неприятеля. Другое дело, что двор планировался скорее всего для детворы, а не как фортификационный объект.

Там, где раньше были серые стены, заиграли зеленые, оранжевые, желтые краски. Появилась небольшая сцена, обновились качели, лазелки и прочие детские развлечения. Главная изюминка — стены, на которые можно рисовать цветными мелками, как в школе на доске или летом на асфальте. Придя домой, посмотрел в интернете. Общественное пространство «Морошка» появилось не так давно, 25 августа. Главным инициатором стал местный житель, Денис Корсаков. Его поддержало немало других людей с Малой Охты и даже творческие коллективы. «Морошка» живет и развивается. На днях видел объявления с приглашением на праздник. Прямо во дворе, с концертом, угощениями и дружеским общением. Естественно, судя по комментариям есть те кому пришлась инициатива по душе, есть те, кто воспринял скорее с подозрениями.

Я поддерживаю создание таких тематических площадок. Наши дворы так становятся ярче, интереснее. Не только для детей, и самим взрослым приятно. Например, в одниз из последних теплых осенних дней, сидел на скамейки там, лакомился мороженым. Наблюдал как солнышко играло лучиками на разноцветных стенах Морошки.

Не так давно прошло 10 лет с одной из самых запоминающихся поездок моей жизни, это был Горный Алтай. Поездка дала мне не только море впечатлений, но и человека, который стал верным другом на долгие годы. Видно и вправду горы объединяют людей. Делают отношения крепче. До Алтая мы были знакомы уже пару лет. Тогда до поездки про неё сказал бы: «Моя хорошая приятельница». И как-то летом 2009 года, предложил поехать на Алтай, у нас тогда собиралась компания, уже четыре человека было. Почему бы не быть и пятому? Это был ее первый поход, и сразу двухнедельная автономка. Я даже опасался, как она будет в палатке, как нести рюкзак. К своей чести она справилась с блеском! Оля стала душой нашей питерской компании. Как она взбиралась на перевалы, шла по узким тропкам! Вдохновляла своей улыбкой! Преодолевала десятки километров без просьб об внеочередном привале. Вместе с другим участником нашей экспедиции, Виталием, мы по настоящему делили не только палатку, но и все радости и трудности в пути.

С первых дней выработали особое построение. Впереди идет, расчищая путь, невозмутимый Виталий, затем Оля, а замыкал тройку я. Она шутила, что мы как два старших брата, оберегающих сестрёнку. Была у нее отличительная черта, всегда быть стильной даже в походных условиях. И дело не в одежде, а в поведении, манерах. В любой сложной ситуации она оставалась собой. Помню, на одном из перевалов наше продвижение приостановил выпавший снег. Снег в горах не редкость, но в середине августа да еще в таком количестве. Удился даже наш проводник из местных жителей. Мы встали лагерем на пару дней. Резко похолодало. Я отдал Олей свой запасной свитер. Смотрелся на ней забавно и мешковато. Она потом запретила кому-то показывать те фотографии. По поводу снега по лагерю пробежала шутка, мол первую часть пути я все жаловался на жару и просил, чтоб по прохладнее стало. И духи гор Алтая услышали меня.

В другой день мы пошли на очень крутые склоны, она боялась высоты. Решила подождать всех внизу. Я остался с ней. Не оставлять же друга в одиночестве. Когда взяли главную вершину нашего путешествия меня такой дикий смех пробил, что Оля прям не на шутку забеспокоилась. Не тронулся ли умом от радости. Виталий спокойно ответил, что ничего страшного, «горняшка», адреналин. Вечерами после того как от костра расходились по палаткам, мы обсуждали события текущего дня. Она считала гида-алтайца немного шаманом. В последний день уже на базе, большинство разошлось по привычке по палаткам. Но Оля заказала себе номер в местной гостиницы. Вечером на прощальном ужине трудно было даже поверить, что эта стильная девушка, еще недавно со всеми вместе тащила рюкзак, брала перевалы и горные реки, помогала разбивать бивак и мыла посуду в ледяной талой воде. Как сказали в одном из фильмов: «Леди, она всегда леди». В дороге она постоянно подшучивала над невозмутимостью Виталия. Виталий же, добрая душа, смеялся над шутками. Сейчас вспоминаю и улыбаюсь. А когда ехали в поезде в Барнаул, купили в Москве по паре бутылок «будвайзера». Оказался паленым. Ох, и икалось тогда продавцам! Думаю, алтайское приключение от того и получилось таким запоминающимся, потому оно подарило мне друга!

Потом была Карелия, локальный вылазки, обманчиво прохладный Тихвин. Совместные походы в кино, театр, на концерты и хоккей. Немного бесшабашные и весёлые визиты в столицу и многое другое. Я искреннее радовался, когда Оля вышла замуж. Естественно, потом мы общались уже меньше. Бывало по нескольку месяцев не виделись. А дальше как черная полоса… Но она боролась,

В начале мы дружно собирались в Воронеж. И вдруг билеты неожиданно кончились. Тогда. Увидев свободные места в купе. Мы поехали в Вологду. Из целого ряда старинных русских городов, Вологда занимает особенное место. Это такой тихий, спокойный уголок русской земли, который чаще всего был в стороне от смут и неурядиц. Не было у ее ворот грандиозных, кровопролитных битв, бунтов. Трудно припомнить событий судьбоносных для государства и человечества. Зато и жизнь в ней протекает тихо и размеренно, даже сонно по сравнению с тем же Петербургом. И песни со стихами о Вологде большей частью светлые, добрые:

Леонид Мартынов "Вологда"

На заре розовела от холода

Крутобокая белая Вологда.

Гулом Колокола веселого

Уверяла белая Вологда:

Сладок запах ржаных краюх!

Сладок запах ржаных краюх,

Точно ягодным соком полных.

И у севера есть свой юг -

Стережет границу подсолнух.

Николай Мишуста - "Город цвета"

Вологда - город цвета,

Гордо хранящий и свято

Нежный пурпур рассвета,

Звонкий краток заката

И сотни оттенков лета,

От изумрудно-темной,

Поехать в Индию в этом году не получилось, но по стране путешествовал мой фотоаппарат в руках друга. Много занимательного и любопытного повидал он, немало мгновений застывших в цифре привёз мне из поездки. Яркое впечатление осталось от форта Туглакабад (Tughlakbad Fort), называемой третьей столицей Дели. Крепости для меня вообще особая статья. А в Индии не просто крепость, а укрепленный город. Но город этот проклят. След проклятья тянется аж к XIV веку

Цари и султаны редко умирают своей смертью. Чаще всего им помогают отойти к предкам. А уж когда дело касается Индии, то тут вмешивается мистика, магия и проклятия! Туглакабад — город проклятый. Начиналось все хорошо. Отправив на очередной круг реинкарнации своего предшественника, бывший визирь, а ныне новый правитель шейх Гияс-ад-дина Туглак, решил построить крепость для защиты от набегов недружелюбных соседей кочевников. Строительство форта — дело трудоемкое. Нужны рабочие силы в большом количестве. На работу во имя всеобщего блага были брошены тысячи крестьян и рабочих со всей округи. Работа спорилась. Однако рядом жил суфий Низамуддин Аулия. Его почитали как святого и люди строили ему водоём (а может и для всех). Естественно народу трудно было разрываться на фронта. От этого страдала производительность труда. Тогда под страхом наказания Гияс-ад-дина Туглак запретил им отвлекаться от строительства крепости, по другой версии запретил продажу лампадного масла, така Низамуддину они строили по ночам. Что привело к конфликту с суфием. Результатом конфликта стало проклятие, которым и наградил крепость Низаммуддин: “Либо этот город опустеет совсем, либо будет населён одними гуджарами”. Проклятье сбылось. Сначала при странных обстоятельствах (на него обрушился потолок одного из свода крепости) умирает шейх, а затем и вода исчезает из водохранилища форта. Без воды жить трудно. И Туглакабад обезлюдел. Вот такая история. Но я считаю, что за каждым мифом, за каждым сверхъестественным событием стоят вполне реальные вещи. До нас дошли сведения, что это суфий был не просто просветленным, а ученым, возможно даже инженером и специалистом по созданию оросительных систем. Может с шейхом возник спор не по поводу рабочих, а обустройства водоснабжения? Тогда проклятие приобретает вполне четкий силуэт. Лишившись поддержки и помощи специалиста, хитроумное водоснабжение было или запущенно или спроектировано не правильно. Суфий знал об этом. Вот и проклял таким образом. И через какое-то время оно сбылось. А у народа страх перед проклятием и уважение к суфию.

От былого величия Туглакабад остались лишь руины. Раньше он был разделен на три части, включая множественные оборонительные, жилые, хозяйственные постройки, главную цитадель обнесенную высокой стеной. Теперь лишь развали, часть стен и гробница Гияс-ад-дина Туглака, в которой помимо него захоронены его жена и сын. Вот такая печальная карма Туглака, форта Туглакабад и всей династии Туглакидов, коей суждено было скоро пасть к ногам Тимура -Завоевателя.

В Москве на Рогожском Валу в доме 9/2 находится Музей Ретро-автомобилей. Мне интересен был музей ещё и по той причине, что летом ходил в аналогичный выборгский. Теперь появилась возможность сравнить. Московский музей находится у станции метро Римская. Идти минут 10 не спеша. При входе касса и зал украшенный фотографиями, эмблемами и номерами автомобилей. Даже те, кто забредёт случайно, тут же поймут о чем экспозиция. Сама экспозиция занимает два зала, один маленький и второй — огромный ангар. Помещения потрясают своими размерами. Тут пол футбольного поля! А еще примыкающий зал, где собраны брелки, значки и модельки автомобилей. Их тут сотни! Глаза разбегаются!

Рядом картинная галерея людей причастных к истории автомобиле строения. Имена говорят сами за себя: Рудольф Дизель, Генри Ройс, Карл Бенц, Стюарт Роллс, Генри Форд и многих других. За портретами людей перехожу к их творениям.

Черные Бьюики, длинные и шикарные Кадилаки и Линкольны, Форды. Целая линей Ситроенов серии С. Машины Второй Мировой войны. Представительские лимузины. Элегантные седаны. Спортивные машины, легко узнаваемые по гладким, обтекающим корпусам.

« … Положили, как левша сказал, и государь как только глянул в верхнее стекло, так весь и просиял — взял левшу, какой он был неубранный и в пыли, неумытый, обнял его и поцеловал, а потом обернулся ко всем придворным и сказал:

- Видите, я лучше всех знал, что мои русские меня не обманут. Глядите, пожалуйста: ведь они, шельмы, английскую блоху на подковы подковали!»

Помните сказку Лескова «Левша»? А есть ещё одно выражение: «мы рождены, чтобы сказку сделать былью». И вот в Сибири родился такой человек, который сделал былью сказку о левше. Он подковал блоху. Зовут его Владимир Анискин. По образованию физик, работает учёным в Новосибирске. Создание микроминиатюр его увлечение, начатое более десяти лет назад. Владимир Анискин как и левша Лескова самоучка. Этому не обучают на курсах. Да и мастеров на весь мир единицы, практически все они живут в России. Сами придумывают инструменты, шлифуют техники, разрабатывают новые приёмы создания художественных произведений размером меньше миллиметра. В Петербурге на Невском проспекте в доме доме 81 расположился музей микроминиатюры "Русский Левша" Международной Гильдии Мастеров. В нем находится коллекция работ сибирского мастера. Экспозиция постоянно обновляется. Автор периодически присылает или привозит новые работы. На каждую уходит от одно до шести месяцев. Музей уникальный. Все собрание уместилось в одном зале. Фотографировать можно. У каждого экспоната стоит микроскоп с большим увеличением и подсветкой.

Начинается всё с той же блохи. Произведение не первое у автора, но знаковое.

А за подкованной блохой не менее дивные вещи. Караван идущий внутри игольного ушка.

Пасхальное яйцо, меньше спички.

Мультяшные герои. Это произведение просто не иммеет известных аналогов, потому что как сказала смотрительница музея, только Владимир Анискин умеет делать в такой технике объемные фигуры.

В последнее время строится столько коммерческих объектов, что на их фоне появление культурно-общественного здания становится настоящим событием. Пол года назад в Петербурге на пересечении проспектов Заневского и Шаумяна распахнул для своих первых зрителей новый дом театра Буфф. Театр Буфф означает театр шутка. Буффонада — чудачество, клоунада, представление построенное на преувеличенно-комических, шутовских положениях. Соответственно и репертуар у такого театра комедии, оперетты, спектакли-фарсы и т.п Здания в классическом. Помпезном стиле для него вряд ли подошли по духу. И вот специально для Буффа, на месте кинотеатра Охта, построено новое здание. Авторами выступили сразу группа архитекторов во главе с ее руководителем Борисом Бейдером. Внешне, особенно в тёмное время суток, когда горит освещение в фойе, театр напоминает пузатый аквариум. Он красивее, чем стоящий раньше кинотеатр, хотя и с кинотеатром тоже связано немало приятных воспоминаний. Удивительно, но многие из моих знакомых приняли новое здание просто в штыки. Как они его только не называли, и тем же аквариумом, и торговым центром, и пузырем, и непонятной безвкусицей. Особенно позабавило высказывание одно деятеля в комментариях в новостях. Он сказал, что здание, выстроенное в таком стиле явно, не вписывается в близлежащий облик архитектуры и испортило пейзаж. Интересно, он был на том месте и видел, как оно выглядело до театра? Кругом стоят старые панельные пятиэтажки-хрущевки. Не уж-то он хотел, чтобы и новое здание было бы таким безликим и квадратным? Конечно, сколько людей, столько и мнений, и каждое из них надо принимать с уважением. Вот мне новый театр нравится. Тем более, что район Охты испытывает нехватку подобных учреждений. Так уж повелось, что все главные и известные театры находятся в центре города.

Перекресток Шаумяна Заневский примечателен ещё по одной причине. В сквере у с театра Буфф происходит настоящий научный эксперимент. Это первый сквер в России полностью освещаемые светодиодными фонарями. При чем нашего, российского производства. Выгодно или нет, покажут время и расчеты. Я вчера погулял. Свет холоднее, чем при обычных лампочках, но ярче. Имеет уклон в сторону синего цвета, а не привычный жёлтый. Но если бы не знал, что светодиоды стоят, то и не заподозрил бы ничего особого. Фонарь как фонарь.

Театр Буфф днём

Театр поздним вечером.

Тоже самое, только со светодиодными фонарями.

О том как открывали театр и какой он изнутри, можно посмотреть здесь http://www.fontanka.ru/2010/02/27/003/