УДК 656.42 : 656.25-52 : 656.22.05

В.Г. Сидоренко, А.И. Сафронов

МЕТОДИКА ВЫРАВНИВАНИЯ ИНТЕРВАЛОВ ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ МЕТРОПОЛИТЕНА В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННЫХ РЕСУРСОВ

Современные требования, предъявляемые к качеству организации перевозочного процесса в транспортных системах, обуславливают внедрение принципиально новых информационных технологий, которые отличаются эффективностью, быстродействием, точностью вычислений и способностью учитывать неформализуемые требования специалистов, решающих эти вопросы.

Одной из главных транспортных систем города Москвы по праву называют метрополитен. Ежедневно по линиям метрополитена пропускается более десяти тысяч поездов. Он надежно связывает центр города с промышленными районами и жилыми массивами. На сегодняшний день доля Московского метрополитена в перевозке пассажиров среди других транспортных систем столицы составляет 56%. По интенсивности движения, надежности и объемам перевозок Московский метрополитен занимает первое место в мире [1].

В 2004 году усилиями специалистов Московского метрополитена и кафедры «Управление и защита информации» Московского государственного университета путей сообщения (МГУПС (МИИТ)) было осуществлено внедрение автоматизированной системы построения планового графика движения (ПГД) пассажирских поездов метрополитена, обладающей модульным принципом построения, подразумевающим возможность её непрерывной модернизации [2]. Система предоставила возможность инженерам-графистам отложить чертёжные инструменты в сторону и стать опытными пользователями персонального компьютера, проводящими не просто построение, а моделирование ПГД. Это был первый шаг, существенно облегчивший труд сотрудников Службы движения Московского метрополитена. Вторая волна внедрения произошла в 2012 году, когда для радиальных линий была введена возможность автоматизированного построения фрагментов ПГД с зонным движением, специфика которого подробно изложена в работе [3]. Третья волна произошла годом позже и имела существенное значение, поскольку у инженеров-графистов появилась возможность проведения автоматизированного построения ПГД для Кольцевой линии метрополитена и для аналогичных ей линий [4]. Последняя из внедрённых разработок позволила пересмотреть ряд ранее высказанных гипотез в методике построения ПГД пассажирских поездов метрополитена, а также уточнить ранее созданные сценарии автоматизации.

Сценарием построения называется совокупность двух составляющих: а) алгоритма построения ПГД; б) интерактивной процедуры, позволяющей пользователю изменять исходные данные и результаты работы самого алгоритма.

Исследования показали, что построение ПГД пассажирских поездов метрополитена рационально проводить по частям, различающимся парностью движения. Парность движения равна половине от общего количества пассажирских поездов, начавших движение (или имевших возможность начать движение) с конечной станции каждого направления движения (чётного и нечётного), назначенной в качестве начала главного пути линии, в течение астрономического часа. Отметим, что в общем случае для каждого направления движения существует две конечных станции: назначенная в качестве начала главного пути и назначенная в качестве конца главного пути. Каждая из упомянутых частей ПГД занимает определённый период времени и обладает либо неизменной парностью движения на протяжении нескольких тактов задания размеров движения - стационарный процесс, либо изменяющейся парностью движения с каждым тактом задания размеров движения – переходный процесс. В данной статье авторами сформулировано упрощённое определение терминов «стационарный процесс» и «переходный процесс» через термин «парность движения». Обобщённая дефиниция этих терминов опубликована в [5]. Каждому периоду времени ставится в соответствие один из процессов технологии работы метрополитена. В связи с этим удобно называть каждый такой период времени процессом ПГД. Иначе: процессом ПГД называется период времени ПГД, соответствующий регулировочным действиям ввода/снятия составов с целью обеспечения требуемой парности движения поездов на линии, а также организации ночной расстановки.

Переходные процессы, возникающие в ПГД в результате равномерного ввода/снятия составов, заключаются в переходе от действующего интервала движения к новому.

Основными требованиями культуры обслуживания пассажиров на Московском метрополитене являются: а) обеспечение равных интервалов движения поездов; б) изменение парности движения за счёт ввода/снятия составов через равные промежутки времени. Поэтому для оценки качества результатов построения процессов ПГД введены следующие критерии [4]:

- равномерности интервалов движения по отправлению поездов со станций;

- равномерности взаимного расположения вводимых на линию / снимаемых с линии поездов в пределах одного переходного процесса ПГД.

Движение поездов, обслуживающих линию метрополитена, на ПГД изображается взаимосвязанными объектами. Эти

РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЁТА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ПОСТРОЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ГРАФИКОВ ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ МЕТРОПОЛИТЕНА

А.И. Сафронов

МГУПС (МИИТ)

Выполненная автором работа связана с одним из аспектов расчётов численных показателей работы Московского метрополитена - обсчётом эксплуатационных показателей перевозочного процесса. Это сложная и времяёмкая задача. Таким образом, одной из целей работы является обзор трудностей, долгое время препятствовавших качественному решению этой задачи для практических нужд метрополитена.

Исходной информацией для рассматриваемой задачи является плановый график движения (ПГД) пассажирских поездов метрополитена, который составляет основу организации перевозочного процесса. По своей природе ПГД статичен, он представляет собой логически завершённую картину, описывающую взаимодействие всех Служб, деятельность которых направлена на обеспечение слаженной работы ГУП «Московский метрополитен».

При построении ПГД учитываются все действующие ограничения, накладываемые существующими техническими средствами обеспечения безопасности движения поездов, а также другие факторы, обуславливающие рациональное использование человеческих и иных ресурсов.

Грубая интерпретация ПГД определяет его как «картинку», позволяющую диспетчеру ориентироваться в происходящей на линии ситуации: соответствует она или же не соответствует плану. Эта «картинка» может быть изображена как угодно, исходя из опыта и видения составителя, которым является инженер-графист (при обязательном соответствии действующим ограничениям и факторам). В этих условиях важно иметь вычислительный аппарат, позволяющий инженерам-графистам объективно оценивать результаты построения и различать качественные ПГД.

Для оценки качества составления ПГД были введены эксплуатационные показатели перевозочного процесса. Они позволяют судить о том, насколько эффективным, с точки зрения распределения ресурсов, будет происходить перевозочный процесс ещё до начала фактического движения поездов по линии метрополитена [1, 2].

Перед рассмотрением основных эксплуатационных показателей, определим некоторые термины ПГД [3]:

- нитка - описание движения маршрута от момента выхода на главный путь до момента ухода с этого пути, при учёте маневровых передвижений в начале и конце движения по главному пути. Нитка содержит информацию о переходах маршрута с одной нитки на другую, в порядке следования их по одному главному пути;

- маршрут - состав с присвоенным ему на сутки номером, который определяет его движение в соответствии с ПГД и графиком оборота подвижного состава (ГО);

- поезд (или рейс [4]) - номер нитки в последовательности ниток на ПГД. Поезда различаются в зависимости от направления движения. Как правило, для ниток, идущих сверху вниз на ПГД, поезда нечётные, а снизу вверх - чётные;

- парность - количественный показатель движения поездов по линии метрополитена, равный половине суммарного количества поездов, начавших движение в рассматриваемом часе в каждом из направлений, округлённый до целого значения в большую сторону.

При расчёте парности существует нюанс, о котором в Службе движения до сих пор нет чёткой договорённости. Нитку, начавшую движение с промежуточной станции в рассматриваемом часе, часть инженеров-графистов приписывают к тому же часу, а часть - условно продлевает её до конечной станции и определяет час учёта в зависимости от полученного результата. В настоящий момент программная реализация обсчёта эксплуатационных показателей фиктивно не продлевает нитки.

Перечислим и определим эксплуатационные показатели [5, 6]:

- общее количество поездов - изображённые на ПГД нитки, которые учитываются при расчёте парности;

- количество составов - маршруты, участвующие в движении согласно ПГД и ГО;

- поездо-километры - интегральный показатель физической протяжённости изображённых на ПГД ниток (иначе: суммарный пробег каждого поезда);

- вагоно-километры - суммарный пробег каждого вагона в каждом поезде;

- нулевой пробег - суммарный пробег каждого поезда по оборотным тупикам и соединительным веткам с депо;

- вагоно-километры нулевого пробега - суммарный пробег каждого вагона в каждом поезде по оборотным тупикам и соединительным веткам депо;

- пробег с нулевым - интегральный показатель, объединяющий вагоно-километры и вагоно-километры нулевого пробега;

- поездо-часы в движении - интегральный показатель, объединяющий времена хода всех поездов по перегонам, а также по тупикам и соединительным веткам депо;

- простой - суммарное время всех стоянок поездов на всех станциях;

- поездо-часы общие - интегральный показатель, объединяющий простой и поездо-часы в движении;

- эксплуатационная скорость - отношение пройденных поездо-километров к общему времени хода всех поездов с учётом всех стоянок;

- техническая скорость - отношение пройденных поездо-километров ко времени хода всех поездов без учёта стоянок.

Перечисленные

УДК 656.42:656.25-52:656.22.05

А.И. Сафронов, В.Г. Сидоренко

Влияние планового графика движения пассажирских поездов метрополитена на режим работы системы тягового электроснабжения

Работы на Московском метрополитене проводятся круглосуточно. В связи с этим функционирование метрополитена можно рассматривать как периодический процесс, в котором ярко выражены два полупериода: дневной и ночной. В дневной полупериод организация работ направлена на обеспечение нужд населения города Москвы, а в ночной полупериод - самого метрополитена. Нуждами метрополитена в этом случае является поддержание инфраструктуры в исправном состоянии. Ночной полупериод функционирования метрополитена посвящён проведению диагностических и ремонтных работ на станциях и в тоннелях метрополитена. Движение электропоездов в этот полупериод отсутствует, так как одним из условий проведения работ на станциях и в тоннелях является отсутствие напряжения на контактном рельсе. В связи с этим на организацию таких работ оказывает существенное влияние время окончания движения электропоездов, которое определяется плановым графиком движения (ПГД) пассажирских поездов метрополитена. Время окончания движения электропоездов при заданном времени отправления с конечной станции пути последнего пассажирского поезда, следующего через все платформы станций этого пути, рассматривается как один из критериев качества ПГД. Данная статья посвящена вопросу автоматизации построения ПГД с учетом этого критерия.

ПГД включает в себя несколько процессов, определяемых технологией работы метрополитена [1]:

- стационарные, в ходе которых парность остаётся постоянной в течение времени, большего, чем время полного оборота состава; к ним относятся движение поездов с заданной максимальной парностью в утренний и вечерний час «пик», а также движение поездов с заданной минимальной парностью в дневной час «непик»;

- переходные, которые возникают при изменении парности движения и соединяют стационарные процессы; к ним относятся выход составов из ночной расстановки, переходы к движению с максимальной парностью в утренний и вечерний час «пик», переход к движению с минимальной парностью в дневной час «непик», переход от вечернего часа «пик» к вечернему часу «непик», уход составов на ночную расстановку.

Время окончания движения электропоездов определяется в результате построения процесса ухода составов на ночную расстановку. Рассмотрим решение задачи ночной расстановки составов с учетом выбранного критерия – минимизации времени окончания движения электропоездов.

После завершения пассажирского движения маршруты, ночующие на линии, должны оказаться в тех точках ночной расстановки, из которых утром выйдут следующие маршруты [2]. Составы могут находиться в депо, на главных и станционных путях. В выходные дни составы двигаются под теми номерами маршрутов, которые получили в последний рабочий день, то есть в выходные дни следующим маршрутом для каждого маршрута является тот же маршрут. По чётным и нечётным числам для ночной расстановки составов используются разные точки ночной расстановки. Это определяется необходимостью проведения работ по осмотру и ремонту путей.

Расположение точек ночной расстановки зависит от географии линии. Порядок заполнения точек ночной расстановки является функцией местоположения этих точек и требований к моменту их заполнения. В статье [2] предложено использовать для формализации описания последовательности заполнения и освобождения точек ночной расстановки (эти последовательности могут различаться) древовидные графы (деревья). Точки ночной расстановки могут заполняться и освобождаться несколькими способами, которые могут различаться и первой заполняемой (освобождаемой) точкой ночной расстановки, поэтому можно говорить о существовании леса (лесом является несвязанный неориентированный граф без циклов) [3].

Реализация процесса ухода составов на ночную расстановку наряду с выполнением заданной (изменяющейся во времени) парности движения в течение всего времени движения пассажирских поездов и реализацией графика оборота (ГО), который регулирует проведение осмотров и ремонтов подвижного состава, является целью управления, на достижение которой направлено построение ПГД. Реализация процесса ухода составов на ночную расстановку определяется выполнением ряда условий, к которым относятся:

- заполнение составами всех точек ночной расстановки линии;

- отсутствие несвязанных ниток;

- отсутствие незадействованных в перевозочном процессе маршрутов;

- отсутствие выполненных и незаконченных осмотров и ремонтов;

- однозначное соответствие назначения маршрутов, выходящих из точки ночной расстановки утром и уходящих к точке ночной расстановки вечером.

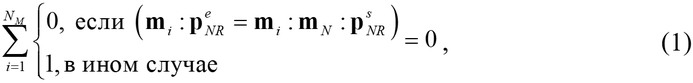

Последнее можно формализовать следующим образом:

где N[M] - общее количество маршрутов линии;

m[i] - i-й

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ МЕТОДА ВЫРАВНИВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ

CONSIDERING THE EVALUATION OF TIME INTERVALS ALIGNING METHOD PERFORMANCE ISSUE

Сидоренко Валентина Геннадьевна / Sidorenko Valentina G.,

доктор технических наук, профессор кафедры «Управление и информатика в технических системах» Московского государственного университета путей сообщения МГУПС (МИИТ) / Moscow State University of Railway Engineering, Doctor of Science, professor of the department "Management and Information Technology in Engineering systems,

Сафронов Антон Игоревич / Safronov Anton I.,

ассистент кафедры «Управление и информатика в технических системах» Московского государственного университета путей сообщения МГУПС (МИИТ) / Moscow State University of Railway Engineering, assistant of the department "Management and Information Technology in Engineering systems,

Аннотация

Представлено возможное доказательство быстродействия метода выравнивания интервалов движения транспортных средств на примере Московского метрополитена. Доказательство проводится методом математической индукции для следующих случаев: ввода/снятия одного состава, равномерного ввода/снятия нескольких составов, ввода/снятия нескольких составов подряд. Получено аналитическое выражение, позволяющее рассчитывать длительность переходного процесса, связанного с изменением парности движения, при учёте положения в последовательности выбранного транспортного средства. Оценена сверху длительность переходного процесса с момента подачи диспетчером сигнала на ввод/снятие состава.

Abstract

А proof of sequentially moving objects intervals aligning method performance on example of the Moscow metro is presented. The proof is carried out by the method of mathematical induction in following cases: single train insertion/removal, multiple trains insertion/removal in regular intervals, multiple trains insertion/removal in a row. An analytical expression, which allows to calculate the transition process associated with the change of parity movement duration, considering the selected vehicle position in the sequence is obtained. The maximum duration of transition process since the signal for trains insertion/removal giving by dispatcher is evaluated.

Ключевые слова: метрополитен, оценка быстродействия, метод выравнивания временных интервалов, равномерность, алгоритм деления Евклида, системный анализ.

Keywords: metro, evaluation of performance, time intervals aligning method, uniformity, Euclid division algorithm, mathematical induction, system analysis.

В современных крупных городах ритмичность жизни населения напрямую связана с ритмичностью работы городского общественного транспорта. Ритмичность работы городского общественного транспорта основывается, преимущественно, на правильном составлении расписания движения единиц подвижного состава. В связи с этим актуальными задачами, выходящими на первый план, являются задачи автоматизации составления расписания с учётом реальных условий эксплуатации и ресурсов для обеспечения быстродействия работы единиц подвижного состава в экстремальных условиях. Для каждого вида единиц подвижного состава городского общественного транспорта эти условия и ресурсы сильно отличаются. Авторами предлагается рассмотреть решение задачи составления расписания на примере условий и ресурсов Московского метрополитена.

Основным направлением развития Московского метрополитена является создание интегрированных систем управления, которые обеспечивают слаженную работу всех его служб. Основой обеспечения безопасности перевозочного процесса на метрополитене является его правильное планирование. Автоматизация планирования перевозочного процесса в условиях ускоренного развития сети Московского метрополитена является на сегодняшний день задачей чрезвычайной важности. В связи с этим в статье рассматривается один из важнейших аспектов планирования перевозочного процесса, реализованный в составе автоматизированной системы построения планового графика движения пассажирских поездов метрополитена (АСП ПГД ППМ), а именно аспект обеспечения равномерности движения пассажирских поездов. Автоматизации планирования перевозочного процесса на метрополитене, а также внедрению разработок в этой области, посвящён цикл работ российских учёных [1-3].

Планирование перевозочного процесса заключается в построении планового графика движения (ПГД) пассажирских поездов метрополитена. Автоматизированное построение ПГД основывается на последовательной реализации сценариев для каждого процесса ПГД в отдельности. Процессы, происходящие на линии, подразделяются на переходные и стационарные.

Стационарным процессом ПГД называется процесс, при котором парность остаётся постоянной в течение времени, большего, чем время полного оборота состава. Эти процессы соответствуют работе метрополитена при организациидвижения с максимальной парностью (часов «пик») и минимальной парностью (часов «непик»), а также

Подача горячей воды в нашем доме никогда не проходит гладко. Бедные наши сантехники постоянно ищут повреждения труб, роют ямы в поисках утечки воды и, скорее всего, порыв находят интуитивно. Между тем в наше время существуют специальные приборы, которые с большой точностью определяют место аварии. Такие точные приборы можно приобрести в компании "Диагност" на сайте diagnost.ru по приемлемой цене. Данная компания является официальным диллером мировых произхводителей диагностического оборудования и контрольно-измерительных приборов. Именно поэтому здесь большой ассортимент оборудования и приборов, которые очень облегчат работу на многих предприятиях. Думаю, что при поиске утечки воды мог бы пригодится течеискатель, а в лабораториях сотрудникам пригодился бы анализатор химического состава металла или почвы.

Вкуснейшее печенье. Хрустящие трубочки с ореховой сладкой начинкой. Такой простой и быстрый рецепт. Печенье ореховое Сигаретки отличная выпечка к чаю. Простые продукты и великолепный результат

На 32 штуки:

Тесто:

- 80г сливочного масла

Некоторые ягоды собирают после первых заморозков и клюква одна из таких полезных яголок.Она обладает множеством полезных и лечебных свойств. Как использовать и хранить клюкву Вам помогут эти полезные советы.

Клюкву обычно собирают в последние месяцы осени. Она растет в болотистой влажной местности и часто ее просто невозможно собрать, пока не подмерзнет. Еще в древности люди поняли, что клюква обладает множеством полезных свойств. Кроме того, это совершенно неприхотливая ягода и ее можно выращивать без труда в болотистой местности. Начиная с девятнадцатого века большие плантации клюквы появились в странах Скандинавии, Польше, Канаде, Белоруссии.

Сафронов А.И. - аспирант

СПЕЦИФИКА ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПОСТРОЕНИЯ ПЛАНОВОГО ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ МЕТРОПОЛИТЕНА

За последние несколько лет скорость развития Московского метрополитена существенно возросла. В связи с этим возросли и требования к производительности труда сотрудников метрополитена. Особым образом эти требования затронули специалистов по организации перевозочного процесса. Их деятельность стала неразрывно связана с использованием персональных компьютеров и автоматизированных систем управления. В Службе движения одной из таких систем является автоматизированная система построения плановых графиков движения пассажирских поездов метрополитена.

В рамках системы разработана и подготавливается к внедрению рекурсивная процедура автоматизированного построения планового графика движения (ПГД) для Кольцевой линии. Эта процедура устойчива к изменению исходных данных. Каждый процесс ПГД строится по определённому для него сценарию. Проверка устойчивости разработанных сценариев производилась с использованием двух принципиально отличающихся друг от друга наборов исходных данных: на зиму 2009 года и на зиму 2012 года. За это время на Кольцевой линии существенно изменилась парность движения, а также полностью обновился подвижной состав линии.

Для корректного автоматизированного построения ПГД необходимо учитывать специфику программной реализации рекурсивной процедуры и проводить следующие мероприятия:

- вводить исходные данные;

- контролировать ввод исходных данных;

- формировать бланки ПГД;

- запускать расчёт.

Разработанная рекурсивная процедура автоматизированного построения ПГД является логически полной. Во-первых, в сценариях построения переходных процессов рассчитываются всевозможные равномерные расположения вводимых/снимаемых составов, во-вторых, при организации ночной расстановки составов учтены все возможные логические размещения исходных данных, к которым относятся:

- положение маршрута до начала ночной расстановки;

- положение точки ночной расстановки (т.н.р.) маршрута;

- полнота рассматриваемой последовательности ниток;

- возможность постановки маршрута к т.н.р. до прохода последнего пассажирского поезда;

- наличие маршрута на нитках последовательности вечером;

- наличие маршрута на т.н.р. утром.

Для упрощения отладки рекурсивной процедуры введена функция перехода к конкретному варианту построения ПГД по его коду. Код варианта представляет собой последовательность, составленную из номеров вариантов вводов/снятий составов за все итерации и все переходные процессы ПГД. Эту последовательность будем называть вектором-кодом.

Полученное решение задачи перехода к указанному варианту построения ПГД обуславливает воспроизводимость вариантов. Воспроизводимость вариантов построения ПГД является ещё одним доказательством устойчивости рекурсивной процедуры автоматизированного построения ПГД для Кольцевой линии Московского метрополитена.

Для каждого варианта ПГД записывается следующих набор характеристик:

- количество оставшихся несвязанными ниток графика;

- количество разменов маршрутов через депо;

- количество регулировочных отстоев в линейных пунктах технического осмотра (ПТО);

- суммарная длительность отстоев в линейных ПТО;

- максимальная длительность отстоев в линейных ПТО;

- средняя длительность отстоев в линейных ПТО;

- время завершения движения по I главному пути;

- время завершения движения по II главному пути.

Внедрение рекурсивной процедуры автоматизированного построения ПГД для Кольцевой линии Московского метрополитена должно вывести работу инженеров-графистов на эффективный и качественно новый уровень.

Библиографическая ссылка:

Сафронов, А. И. Специфика программной реализации автоматизированного построения планового графика движения пассажирских поездов метрополитена / А. И. Сафронов // Труды научно-практической конференции «Неделя науки-2013. Наука транспорту». - М.: МИИТ. - 2013. - C. III-22.

Юдин А.А. (АУИ-511), Сафронов А.И. - аспирант

ОСОБЕННОСТИ ГРАФИЧЕСКОГО ОТОБРАЖЕНИЯ ПЛАНОВОГО ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕПО

Развитие структуры метрополитена связано не только с продлением линий и сооружением новых станций, но с организацией новых площадок для размещения и обслуживания подвижного состава. Такими площадками являются депо линий. В работе внимание сконцентрировано на вопросах ввода и отображения информации, относящейся, непосредственно к депо линий при планировании перевозочного процесса на Московском метрополитене.

Движение поездов по линиям метрополитена проводится в соответствии с плановым графиком движения (ПГД). Его составление является трудоёмкой интеллектуальной задачей и от корректного решения такой задачи зависит комфортность и безопасность пассажироперевозок города Москвы.

ПГД содержит описание движения составов:

- по перегонам линии (нитки);

- по оборотным тупикам линии (обороты);

- по служебным соединительным веткам (ССВ) депо (выходы и уходы).

В своей работе авторы сконцентрировали внимание на последнем из упомянутых аспектов описания движения. Момент входа состава на ССВ отмечается на ПГД вертикальной линией перехода нитки в область линии соответствующего депо. Движение по ССВ занимает некоторое фиксированное время, которое рассчитывается до светофора Е. Светофор Е является устройством оптической сигнализации, обуславливающим границу путевого развития депо и ССВ линии метрополитена. Обычно устанавливается на некотором расстоянии от начала тоннеля.

Частые запросы инженеров-графистов, связанные с автоматизацией процесса отображения ниток в области линии депо, обусловили наличие в разработанном программном модуле блока для редактирования временных параметров движения от и до светофора Е. Именно эти параметры позволяют автоматизировать процесс прорисовки движения состава по ССВ заданной длительности.

Для работы программного модуля из множества ресурсов автоматизированной системы построения плановых графиков движения пассажирских поездов метрополитена (АСП ПГД ППМ) выделены: нитка, образ нитки, депо.

Запуск на исполнение процедур отображения ниток графика в области линий депо предполагает наличие у определённых ниток признаков начала и конца в виде кодов, соответствующих связям с депо. Составы могут уходить в депо как для отстоя, связанного с необходимостью обеспечения правильной ночной расстановки, так и на осмотр. Редкими случаями являются выход/уход из/в депо непосредственно до/из точки ночной расстановки. Поскольку АСП ПГД ППМ построена по модульному принципу, при возникновении в структуре метрополитена иных маневровых передвижений, связанных с депо, база данных кодов признаков начала и конца нитки может быть расширена.

Из общей классификации линий метрополитена в работе выделяется ветвь отличительных признаков линий по наличию депо. На линии может быть одно или два депо, на некоторых линиях одно физическое депо может быть представлено в виде двух виртуальных, также выделяют случаи, когда на коротких линиях отсутствует своё депо и составы переправляются на такие линии из депо смежных с ними линий. Согласно перспективам развития Московского метрополитена, сформированным в 2011 году, на некоторых линиях может появиться третье депо. В настоящее время линии по трём депо не классифицируются.

В результате проведённой работы создан программный модуль отображения движения пассажирских поездов метрополитена по ССВ депо, включающий в себя форму настройки параметров каждого депо линии и процедуры создания образов ниток в области линий депо с учётом изменённых параметров депо.

Библиографическая ссылка:

Сафронов, А. И. Особенности графического отображения планового графика движения при ор-ганизации работы с депо / А. И. Сафронов, А. А. Юдин // Труды научно-практической конференции «Неделя науки-2013. Наука транспорту». - М.: МИИТ. - 2013. - C. III-33.

Чичкова И.А. (АУИ–511), Сафронов А.И. - аспирант

ОСОБЕННОСТИ ГРАФИЧЕСКОГО ОТОБРАЖЕНИЯ ПЛАНОВОГО ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ МЕТРОПОЛИТЕНА ДЛЯ ЛИНИЙ С «ВИЛОЧНЫМ» ДВИЖЕНИЕМ

Московский метрополитен - составляющая городского общественного транспорта столицы. Являясь по большей части внеуличным, преимущественно подземным, рельсовым транспортом на электрической тяге, с каждым годом Московский метрополитен пользуется все большей популярностью у жителей города и гостей столицы, поскольку свободен от загруженности автомобильных дорог.

Движение поездов по линиям Московского метрополитена осуществляется в соответствии с плановым графиком движения (ПГД) пассажирских поездов. Организация перевозочного процесса производится с учетом требований безопасности и бесперебойной работы метрополитена.

Несмотря на достаточно разветвленную сеть Московского метрополитена, на некоторых линиях, в частности на Филёвской и Замоскворецкой, дополнительно организовано «вилочное» движение.

«Вилочное» движение - режим работы линии, при котором движение составов осуществляется по различным участкам после проследования станции разветвления. Путь до этой станции для всех составов линии не различается, а после - для части составов различен.

Наглядным примером является Филёвская линия, где после станции разветвления (Киевской) располагаются два участка:

- Киевская - Кунцевская;

- Киевская - Международная.

Составы первого участка отображаются на ПГД в естественном представлении, составы второго участка обосабливаются синим цветом. Это необходимо делать с целью достижения оперативности работы с ПГД. Интервал движения на общем участке линии каждый раз сокращается в связи с появлением на Киевской составов, пришедших со станции Международная. Интервалу движения уделяется особое внимание при построении ПГД - он является основой обеспечения безопасности движения.

Для обособления отображения ниток, связанных с другой линией (или участком линии), используется различное цветовое оформление. Цвет является одним из наиболее понятных для человека способов выделения информации. В данной работе авторами создан единый подход к реализации сохранения цветовых схем для линий с «вилочным» движением.

Назначение цветовой схемы осуществляется согласно алгоритму, учитывающему различные состояния образа нитки. Образ нитки может находиться в естественном представлении или быть выделенным для проведения операций. Преимущественно работа проводится с образами ниток в их естественном представлении, выделение осуществляется путём цветовой инверсии или наложения временных образов ниток.

Для создания новой цветовой схемы на рассматриваемой линии разработан алгоритм назначения цветов на образы ниток, которые делятся на группы:

- полные нитки основной линии;

- полные нитки дополнительной линии;

- нитки основной линии, связанные с дополнительной линией;

- нитки дополнительной линии, связанные с основной линией.

Алгоритм основывается на использовании ротационной схемы, которая предполагает последовательную смену цветов. Такой подход выбран с учётом имеющихся знаний о множестве всех возможных цветовых оформлений образов ниток. На ПГД используются четыре цвета:

- зелёный - естественное представление ниток;

- красный - нитки резервных поездов;

- синий - нитки со специфическими особенностями;

- чёрный - надписи номеров поездов.

Изменения, вносимые для каждой группы ниток, отображаются на форме в окне предварительного просмотра. Цветовая схема применяется к нитке одновременно с нажатием на соответствующую кнопку. Для использования новой схемы для образов ниток необходимо произвести сохранение ПГД и повторное его открытие.

Библиографическая ссылка:

Сафронов, А. И. Особенности графического отображения планового графика движения пассажирских поездов метрополитена для линий с «вилочным» движением / А. И. Сафронов, И. А. Чичкова // Труды научно-практической конференции «Неделя науки-2013. Наука транспорту». - М.: МИИТ. - 2013. - C. III-31-III-32.

Чайковский М.В. (АУИ-511), Сафронов А.И. - аспирант

УЧЁТ ТРЕБОВАНИЙ ЭРГОНОМИКИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ГРАФИКОВ ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ МЕТРОПОЛИТЕНА

Московский метрополитен является сложной по организации транспортной системой, которая призвана обеспечивать качественные и безопасные пассажироперевозки.

Утверждение новых стандартов и правил проектирования автоматизированных систем управления (АСУ) обусловило необходимость перевода старой системы на новый, более эффективный уровень. При переходе важно учитывать накопленный опыт разработки аналогичных АСУ.

Детальное исследование вопросов проектирования сложных АСУ показало, что для качественной и эффективной работы оператора с системой, необходимо учитывать требования эргономики автоматизированного рабочего места инженера. Согласно требованиям эргономики человеко-машинный интерфейс должен оцениваться по следующим показателям:

- управляемости - возможности эффективного выполнения оператором основной и вспомогательной работы при использовании АСУ;

- обслуживаемости - возможности оперативного приведения АСУ в состояние готовности к выполнению работ;

- осваиваемости - возможности быстрого и качественного овладения навыками работы с АСУ инженерами и лицами, обслуживающими систему;

- обитаемости - мера соответствия АСУ оптимальным биологическим параметрам среды, при которых обеспечивается эффективная деятельность оператора и не ухудшается его здоровье.

Авторами предложен один из множества подходов к проектированию эргономичного пользовательского интерфейса сложной АСУ на примере автоматизированной системы построения плановых графиков движения пассажирских поездов метрополитена (АСП ПГД ППМ).

Перейдём к рассмотрению главного меню системы. Для исключения ошибок проектирования при модернизации меню начинающими разработчиками предложен подход по автоматизированной генерации меню в процессе загрузки системы. Благодаря данному подходу проект освобождается от «мусора», вводится соответствие переменных соответствующим пунктам меню, упрощается процесс дополнения/изъятия пунктов и подпунктов меню.

Для быстрого доступа к часто используемым функциям принято добавлять в панель инструментов кнопки, соответствующие вызову этих функций. Опыт проектирования интерфейса удалось перенять в процессе использования следующих программных комплексов: Microsoft Office Applications, AutoCAD, MathCAD, и т.п.

Преимуществом эргономического подхода является предоставление оператору возможности распределения компонентов панели инструментов в удобном ему для работы порядке. По умолчанию кнопки панели инструментов расположены в порядке, соответствующем логике работы и освоения АСУ:

- системные;

- функциональные;

- навигационные;

- вызов групповых и узкоспециальных операций.

Без подгруженной базы данных система представляет собой графическую оболочку, снабжённую математическим аппаратом. В этом состоянии уместно скрыть от пользователя основные функциональные возможности системы. Так в АСП ПГД ППМ до загрузки базы данных пользователю предоставлена возможность использования системных кнопок:

- создание нового графика;

- загрузка графика;

- завершение работы;

- вызов справочной подсистемы (инструкции).

Согласно требованиям эргономики оператору в обязательном порядке следует ознакомиться с инструкцией до начала работы с системой. Таким образом, с точки зрения эргономики разрабатываемая система отвечает основным показателям эргономики - уже на стадии проектирования она удобна для разработчиков, тестировщиков и конечных пользователей.

Библиографическая ссылка:

Сафронов, А. И. Учёт требований эргономики при проектировании пользовательского интерфейса автоматизированной системы построения плановых графиков движения пассажирских поездов метрополитена / А. И. Сафронов, М. В. Чайковский // Труды научно-практической конференции «Неделя науки-2013. Наука транспорту». - М.: МИИТ. - 2013. - C. III-30-III-31.

Попов И.Г. (АУИ-511), Сафронов А.И. - аспирант

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖУРНАЛА СОБЫТИЙ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ПОСТРОЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ГРАФИКОВ ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ МЕТРОПОЛИТЕНА

Общими принципами обработки событий являются отображение для пользователей четких и информативных сообщений, а также предоставление дополнительной информации операторам, администраторам и лицам, сопровождающим систему, которые должны выполнять разрешение возникающих проблем. В чётко структурированную стратегию обработки событий обычно входят следующие действия:

- уведомление пользователя (любого уровня подготовки) посредством понятного ему сообщения;

- сохранение подробных сведений о событии в журнале или ином репозитории;

- оповещение службы поддержки заказчиков о возникновении ошибки;

- помощь лицам, сопровождающим систему, в поиске и воспроизведении ошибок, а также определении причин возникновения ошибок.

На сегодняшний день известны три шаблона обработки событий:

- экранирование исключений;

- протоколирование исключений;

- трансляция исключений.

Экранирование исключений - процесс, гарантирующий, что система не допускает раскрытия конфиденциальной информации при непредвиденном прерывании работы системы. На более детальном уровне этот подход позволяет предотвратить перенос ресурсов через установленные границы.

Протоколирование исключений - процесс отслеживания вредоносных действий и проблем безопасности, призванный помочь администраторам при диагностике и устранении неполадок.

Трансляция исключений - процесс записи исключений в оболочку из других исключений с целью контроля соответствия действий пользователя и/или кода текущим процессам системы.

В работе авторами рассмотрен один из наиболее полезных и популярных методов обработки исключений – протоколирование. Протоколирование обычно выполняется для решения двух основных задач:

- наблюдения за производительностью системы;

- предоставление сведений о действиях пользователя.

Практическая польза от решения обеих задач связанна с возможными отказами от обязательств. Например, журналы аудита могут оказаться полезными в юридических или процессуальных ситуациях, когда пользователи или внешние злоумышленники отрицают свои действия.

Из множества ресурсов для построения планового графика движения (ПГД) пассажирских поездов метрополитена, выделенных для корректного функционирования автоматизированной системы построения плановых графиков движения пассажирских поездов метрополитена (АСП ПГД ППМ) обособим последовательности, для которых реализация протоколирования является оправданной:

- нитка - описание движения маршрута с указанием маневровых передвижений, содержащее информацию о переходах маршрута с одной нитки графика на другую и порядке следования ниток графика;

- образ нитки - графическое отображение нитки;

- надпись - текстовая строка, содержащая сопроводительную информацию (комментарии) от инженеров-графистов для диспетчеров линии метрополитена.

Упомянутые последовательности в рамках АСП ПГД ППМ заключены в независимые классы. Каждый класс, являющийся упорядоченным описанием объекта, можно представить в виде обобщённой структуры, состоящей из инициализации действия, выполнения действия, отмены действия.

Разработанный программный модуль предназначен для контроля действий конечного пользователя и позволяет точно определять причины возникновения сбоев системы. Ответственность за возникновение систематических ошибок при точном исполнении инструкции пользователями ложиться на разработчиков, при возникновении разовых ошибок, связанных с нарушениями выполнения инструкции - на пользователей.

Библиографическая ссылка:

Сафронов, А. И. Организация журнала событий в автоматизированной системе построения плановых графиков движения пассажирских поездов метрополитена / А. И. Сафронов, И. Г. Попов // Труды научно-практической конференции «Неделя науки-2013. Наука транспорту». - М.: МИИТ. - 2013. - C. III-20-III-21.

Кереселидзе Д.А. (АУИ-511), Сафронов А.И. - аспирант

УЧЁТ ОСОБЕННОСТЕЙ ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ПОСТРОЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ГРАФИКОВ ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ МЕТРОПОЛИТЕНА

Московский метрополитен - обширное транспортное предприятие, в работу которого вовлечено большое количество человеческих и материальных ресурсов. Работа метрополитена связана с потоками разнородной информации. Зачастую информационные потоки настолько обширны, что единственным способом обработки является автоматизация процесса обработки. Одним из примеров использования разнородной информации в рамках одного документа является составление планового графика движения (ПГД) пассажирских поездов метрополитена. Помимо описания перевозочного процесса на линии метрополитена, на ПГД отображается текстовая информация, обеспечивающая оперативность работы с ПГД. В связи с этим важную роль играет решение задачи автоматизации отображения текстовой информации в принятом формате.

Сложность задачи состоит в отсутствии жёсткой формализации требований, предъявляемых к текстовой информации.

Единственным верным способом решения такой задачи является предоставление пользователю возможности настройки как можно большего числа параметров. Созданный разработчиками автоматизированной системы построения плановых графиков движения пассажирских поездов метрополитена (АСП ПГД ППМ) модульный аппарат позволяет без лишних трудностей дополнить существующую структуру с учётом новых требований заказчика.

Согласно современному подходу в сфере массового внедрения электронного документооборота на предприятиях данные о ПГД необходимо передавать сотрудникам различных служб метрополитена в специфических форматах. Каждый из этих форматов детализирован по ряду особых отличительных признаков. Так, например, для составления поездных расписаний особое внимание уделяется приёму/передаче текстовой информации.

Текстовая информация в АСП ПГД ППМ существует в следующих форматах:

- независимые тексты;

- тексты, привязанные к нитке;

- тексты, выводимые только на печать.

Далеко не для всех параметров упомянутых текстовых форматов имеется возможность пользовательского редактирования.

К числу параметров, которые в обязательном порядке должны иметь возможность пользовательского редактирования относятся:

- угол наклона текста;

- размер шрифта;

- семейство шрифта;

- цвет надписи;

- степень сжатия надписи;

- отклонение надписи от координат, заданных по умолчанию.

Текстовая информация должна храниться в базе данных. Чтение графика из базы данных должно предусматривать восстановление ранее сохранённого состояния графика и сопроводительных текстов.

Для работы с текстом в АСП ПГД ППМ разработаны операции и формы для редактирования параметров. В формах задаются значения для всех значимых параметров выбранного текста, определённых пользователем. Эти значения после нажатия на кнопку «Применить» присваиваются соответствующим параметрам в процедуре, производящей обработку и обновление ниток, образов ниток, текстов и других видимых элементов ПГД.

Формы для работы с текстами разделены на блоки, положение которых в системе зависит от упомянутых текстовых форматов, содержащихся на любом ПГД.

В настоящее время работа выполнена для независимых текстов и текстов, привязанных к ниткам. В ближайшее время планируется дополнение пользовательскими настройками текстов, выводимых только на печать.

Библиографическая ссылка:

Сафронов, А. И. Учёт особенностей отображения текстовой информации в автоматизированной системе построения плановых графиков движения пассажирских поездов метрополитена / А. И. Сафронов, Д. А. Кереселидзе // Труды научно-практической конференции «Неделя науки-2013. Наука транспорту». - М.: МИИТ. - 2013. - C. III-15.

Пье Пуо Хан (ТУУ-811), Сафронов А.И. - аспирант

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАДАНИЯ НА ПОСТРОЕНИЕ ПЛАНОВОГО ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ МЕТРОПОЛИТЕНА В РАМКАХ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ГРАФИКОВ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ ЛИНИИ МЕТРОПОЛИТЕНА

Метрополитен представляет собой сеть подземных сооружений, которые обеспечивают транспортное сообщение большинства районов города Москвы. Движение по линиям метрополитена организовано согласно определённому плану перевозочного процесса. Таким образом, для каждой линии метрополитена строится свой плановый график движения (ПГД) пассажирских поездов. Учёт индивидуальных особенностей линий имеет принципиальное значение - именно они оказывают влияние на вид ПГД. В общем случае ПГД пассажирских поездов метрополитена должен обеспечивать:

- выполнение плана перевозок пассажиров;

- безопасность движения поездов;

- соблюдение установленной продолжительности непрерывной работы машинистов с учётом графика оборота подвижного состава.

С целью учёта индивидуальных особенностей линий особое внимание в ходе проведения исследований следует уделить ряду признаков: географии линии, типу графиков, количеству и расположению депо на линии, длительности полного оборота.

Для автоматизированного построения ПГД разработана автоматизированная система построения плановых графиков движения поездов линии метрополитена (АСП ПГД ПЛМ). В рамках этой системы учтены упомянутые особенности, а также разработаны две схемы построения ПГД.

В соответствии с технологией работы метрополитена ПГД в рабочие дни описывает следующие процессы (пошаговая схема):

1. Выход составов из ночной расстановки (переходный процесс).

2. Переход к утреннему часу «пик» (переходный процесс).

3. Движение в утренний час «пик» (установившийся процесс).

4. Переход к дневному часу «непик» (переходный процесс).

5. Движение в дневной час «непик» (установившийся процесс).

6. Переход к вечернему часу «пик» (переходный процесс);

7. Движение в вечерний час «пик» (установившийся процесс).

8. Переход к вечернему часу «непик» (переходный процесс).

9. Организация ночной расстановки (переходный процесс).

Исследования показали, что эффективные результаты построения ПГД достигаются за счёт перехода от пошаговой схемы построения к вложенной схеме. Её принципиальным отличием является независимость построения часов «пик», относительно которых строятся оставшиеся процессы ПГД. Такой переход позволяет повысить быстродействие работы системы.

Для построения ПГД требуется также уделить внимание вводу исходной информации. Только при наличии исходной информации можно сформировать задание на построение ПГД. От правильности ввода зависит успех построения всего ПГД. На стадии подготовки бланка ПГД для выбранной линии необходимо ввести следующую информацию:

- о временах хода по перегонам;

- о типах ремонтов;

- о точках ночной расстановки;

- о последовательности заполнения точек ночной расстановки;

- о пунктах технического осмотра;

- о параметрах депо;

- об элементах графика оборота;

- о параметрах станции линии.

После подготовки бланка ПГД можно приступать к непосредственному построению ПГД, для чего определиться со схемой построения и её настройками:

- общими для ПГД;

- перебора вариантов построения ПГД;

- схемы построения ПГД;

- процесса выхода составов из ночной расстановки;

- процесса ухода составов на ночную расстановку;

- переходных процессов ПГД;

- известного вектора-кода варианта ПГД (опционально).

При учёте всей необходимой информации, позволяющей сформировать задание на построение ПГД, был спроектирован и реализован задатчик исходных данных, который интегрирован и функционирует в рамках АСП ПГД ПЛМ.

Библиографическая ссылка:

Сафронов, А. И. Формирование задания на построение планового графика движения пассажирских поездов метрополитена в рамках автоматизированной системы построения плановых графиков движения поездов линии метрополитена / А. И. Сафронов, Пье Пуо Хан // Труды научно-практической конференции «Неделя науки-2013. Наука транспорту». - М.: МИИТ. - 2013. - C. III-21-III-22.

Наинг Мин Ко (ТУУ-811), Сафронов А.И. - аспирант

ФОРМИРОВАНИЕ МНОЖЕСТВА ОПЕРАЦИЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПОСТРОЕНИЯ ПЛАНОВОГО ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ МЕТРОПОЛИТЕНА В РАМКАХ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ГРАФИКОВ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ ЛИНИИ МЕТРОПОЛИТЕНА

Метрополитен является сетью подземных сооружений, обеспечивающих безопасные скоростные пассажироперевозки на территории города Москвы.

Для каждой линии метрополитена строится свой плановый график движения (ПГД) пассажирских поездов. ПГД в рабочие дни описывает строго определённую последовательность, состоящую из девяти процессов. Эти процессы соответствуют технологии работы линии метрополитена.

При автоматизированном построении ПГД порядок процессов из последовательности незначительно меняется: независимо строятся часы «пик», относительно которых проводится построение оставшихся процессов. Для каждого процесса характерно выполнение типовых операций. Каждая операция формируется из трёх составляющих:

- инициализации действия;

- выполнения действия;

- отмены действия.

Инициализация действия - процесс ввода и проверки совместимости исходных данных для выполнения действия.

Выполнение действия - процесс пошаговой реализации операций над нитками, образами ниток и другими объектами, приводящий к получению желаемого результата.

Отмена действия - процесс возврата к состоянию ПГД, предшествующему выполнению действия.

В результате проведённого исследования множества операций автоматизированного построения ПГД авторы приняли решение о разделении множества операций на подмножества: элементарных и комбинированных операций.

Подмножество элементарных операций состоит из операций, которые внутри своей структуры не содержат ссылок на другие операции. К этому подмножеству относятся следующие операции:

- добавления надписи;

- изменения изгиба нитки;

- изменения надписи номера поезда;

- изменения типа расстановки ПГД;

- изменения времени начала/окончания движения в/из депо;

- изменения времени хода от/до светофора Е;

- связи ниток;

- создания/удаления нитки;

- укорачивания нитки;

- удлинения нитки;

- назначения маршрута;

- сдвига начала/конца нитки;

- сдвига самой нитки;

- создания/удаления сверхрежимной выдержки (СРВ).

Подмножество комбинированных операций состоит из операций, которые внутри своей структуры содержат одну и более ссылок на иные операции. К подмножеству комбинированных операций относятся следующие операции:

- обмена начала/конца нитки;

- связи группы следующих/предыдущих ниток;

- создания ухода на ночную расстановку;

- создания выхода из ночной расстановки;

- создания образа нитки при обороте;

- создания установившегося процесса;

- удаления группы ниток;

- укорачивания группы ниток;

- задания времён хода первых поездов;

- задания времён хода последних поездов;

- изменения надписей номеров поездов для заданной группы ниток;

- повторного связывания группы ниток;

- сдвига группы ниток;

- создания начала/конца нитки;

- создания равномерного ввода/снятия составов;

- сокращения длительности СРВ;

- увеличения длительности СРВ;

- организации зонного движения;

- выравнивания интервалов движения.

В связи с частотой использования элементарных операций в рамках автоматизированной системы построения плановых графиков движения поездов линии метрополитена (АСП ПГД ПЛМ) они внесены не только в главное меню в пункт «Правка», но содержатся в панели инструментов в виде кнопок.

Комбинированные операции используются не часто, в связи с чем они содержатся только в главном меню. Однако перечень таких операций в АСП ПГД ПЛМ достаточно велик, и они сведены в два пункта меню «Групповые операции 1» и «Групповые операции 2».

Библиографическая ссылка:

Сафронов, А. И. Формирование множества операций автоматизированного построения планового графика движения пассажирских поездов метрополитена в рамках автоматизированной системы построения плановых графиков движения поездов линии метрополитена / А. И. Сафронов, Наинг Мин Ко // Труды научно-практической конференции «Неделя науки-2013. Наука транспорту». - М.: МИИТ. - 2013. - C. III-19-III–20.

Сафронов А.И. (аспирант)

ПРОСТРАНСТВО ПЕРЕМЕННЫХ СОСТОЯНИЯ ПРИ АВТОМАТИЗИРОВАННОМ ПОСТРОЕНИИ ПЛАНОВОГО ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ МЕТРОПОЛИТЕНА

Незаменимая роль метрополитена в урегулировании сложной транспортной ситуации столицы не раз отмечалась в сообщениях СМИ и в работах учёных. Современные условия работ по организации движения поездов на Московском метрополитене требуют высокого уровня автоматизации и информационной согласованности различных служб. Планирование движения производится за счёт построения планового графика (ПГД). От корректности ПГД зависит ряд факторов, среди которых особым образом выделяют безопасность движения поездов.

Неразрывно с ПГД связан график оборота подвижного состава (ГО). Именно ГО содержит информацию о проведении ремонтов и осмотров составов, обслуживающих линию. Эта информация является исходной для графистов Службы движения. Она поступает к ним от сотрудников Службы подвижного состава.

Ключевым направлением исследований в области планирования перевозочного процесса на метрополитене является автоматизированное построение ПГД. При решении этой задачи важно учитывать возможность построения:

- с «чистого листа»;

- с фиксированного процесса.

Параметры процессов построения ПГД необходимо хранить в базе данных (БД). Эта информация позволяет организовать продолжение построения ПГД, а её хранение предусмотрено для случаев:

- запуска процедуры построения в конце рабочего дня;

- возникновения внештатной ситуации, на время устранения которой требуется прервать построение ПГД.

Автоматизированное построение графика связано с перебором большого количества вариантов. Процедура построения, запущенная на исполнение в конце рабочего дня, с высокой долей вероятности не будет завершена в срок. Таким образом, необходимо прервать перебор вариантов и сохранить параметры последнего из рассмотренных процессов в БД. В начале следующего рабочего дня оператору потребуется загрузить параметры из БД для продолжения перебора ранее нерассмотренных вариантов. Важную роль при этом играет правильность фиксации переменных состояния объектов. Вместе с тем необходимо правильно восстановить каждый параметр из БД. Рассмотрим пространство переменных состояния на примере ремонтов. К некоторому процессу построения ПГД ремонты могут быть:

- запланированными: r ⸦ R ^ r ₵ Rreal;

- выполненными: r ₵ R ^ r ₵ Rreal;

- выполняющимися: r ₵ R ^ r ⸦ Rreal.

Наибольший интерес представляют выполняющиеся ремонты. Для корректного восстановления этого состояния ремонта необходимо хранить в БД больше информации, нежели при восстановлении запланированных или выполненных ремонтов.

При автоматизированном построении ПГД Кольцевой линии необходимости фиксации выполняемого ремонта следует уделить особое внимание. Это связано с расположением на линии ПТО, куда с высокой частотой на ремонт или осмотр заходят составы. Только при такой организации движения на линии удаётся выполнить все требования ГО.

В качестве иного объекта с переменными состояния, стоит выделить признак автоматизированного построения ПГД. Его обособление важно в связи с требованием на корректировку расписания путём смещения отдельных ниток графика.

Таким образом, ручное редактирование расписания вне и после автоматизированного построения различаются. Эти различия учитываются состоянием признака автоматизированного построения.

Процедура автоматизированного построения ПГД является информационно обогащённой структурой, включающей в себя объекты с переменными состояния. Далеко не все из этих переменных представлены в явном виде. Их выявление способствует более быстрой сходимости процесса построения ПГД.

Работа выполнена под руководством д.т.н., профессора Сидоренко В.Г.

Библиографическая ссылка:

Сафронов, А. И. Пространство переменных состояний при автоматизированном построении планового графика движения пассажирских поездов метрополитена / А. И. Сафронов // Труды научно-практической конференции «Неделя науки-2012. Наука транспорту». - М.: МИИТ. - 2012. - C. III-109.

Сафронов А.И. (аспирант), Солдатов Н.Л. (АУИ-311), Ушаков К.А. (АУИ-411), Чайковский М.В. (АУИ-411)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА К БАЗЕ ДАННЫХ В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Ряд современных больших систем подлежит периодической модернизации. Это связано с активным взаимодействием пользователя или группы пользователей с системой. В процессе взаимодействия удаётся обнаружить неявные ошибки. Вместе с тем у пользователей возникают предложения по созданию новых функций, облегчающих выполнение рутинных операций. Эти мероприятия способствуют эволюционной модернизации программного обеспечения (ПО). Также существует революционная модернизация ПО, связанная с гонкой информационных технологий (IT). Она накладывает ограничения и устанавливает иные стандарты и правила.

Постепенное пополнение базы знаний (БЗ) новыми стандартами и правилами приводит к устареванию оборудования. Смена оборудования влечёт за собой смену операционной системы (ОС). В новой ОС ПО может функционировать некорректно, а в худшем случае – прекратить функционировать. В этих условиях разработчики больших систем обязаны следить, чтобы они «оставалась на плаву». Таким образом, смена поколений ОС приводит к смене сред программирования, компиляторов и иной интерфейсной базы, которая далеко не всегда сохраняет в своём составе правила, характерные для предшествующего поколения.

Эти проблемы затронули автоматизированную систему построения планового графика движения пассажирских поездов метрополитена (АСП ПГД ППМ). Система была разработана на кафедре УИТС в среде Visual Basic (VB) 6.0. В 2004 году она внедрена на Московском метрополитене. В 2009 году производился автоматизированный перевод системы из среды Visual Studio (VS) 6.0 в среду VS 2008. В результате перевода выяснилось, что разработанные механизмы построения ПГД не отвечают правилам новой среды. Исправление ошибок, возникших в результате автоматизированного перевода, оказалось сопоставимо с написанием системы «с нуля». Этот шаг положил начало разработкам новой системы, базирующейся на существующих механизмах построения ПГД ППМ и графика оборота подвижного состава (ГО).

В 2011 году средой программирования для создания новой системы выбрана VS 2010, а языком программирования Visual C# (Си Шарп). Основными критериями выбора языка стали:

- рейтинг использования высококвалифицированными специалистами;

- оценка быстродействия среды, основанная на возможности использования при расчётах многоядерных микропроцессорных архитектур.

Первый критерий позволяет привлечь к научной работе перспективных специалистов, заинтересованных в дальнейшем карьерном росте. Он следует стратегии «win-win» (ты мне – я тебе), согласно которой разработчик получает стаж работы в современной среде программирования, а работодатель – современное ПО, отвечающее требованиям нового поколения ОС.

Второй критерий является дополнением упомянутого ранее, поскольку все современные курсы повышения квалификации программистов стремятся решать задачи параллельных вычислений.

В настоящее время авторами решена задача интеграции существующей базы данных (БД) с новой системой. Эта задача состоит из следующих этапов:

- определение файла БД;

- проверка целостности выбранной БД;

- создание «зеркальной структуры» БД в системе;

- инициализация данных;

- преобразование данных к модели системы.

В работе проведен сравнительный анализ структур взаимодействия системы с БД при использовании различных языков программирования: VB 6.0 и Visual C# 2010.

В настоящее время авторы работают над созданием аналогов простейших операций, проводимых над элементами графика на языке Visual C#.

Работа выполнена под руководством д.т.н., профессора Сидоренко В.Г.

Библиографическая ссылка:

Сафронов, А. И. Сравнительный анализ операций организации доступа к базе данных в различных средах программирования / А. И. Сафронов, Н. Л. Солдатов, К. А. Ушаков, М. В. Чайковский // Труды научно-практической конференции «Неделя науки-2012. Наука транспорту». - М.: МИИТ. - 2012. - C. III-110.

Сафронов А.И. (аспирант), Антропов С.Г. (АУИ-511)

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НОЧНОЙ РАССТАНОВКИ СОСТАВОВ НА ЛИНИИ МЕТРОПОЛИТЕНА

Автоматизация метрополитена нацелена на улучшение использования пропускной способности, повышение безопасности движения, облегчение труда работников метрополитена, повышение качества управления.

Составление планового графика движения (ПГД) относится к задачам планирования перевозочного процесса. Результатом решения этой задачи является вектор переменных системы управления движением поездов на протяжении всего пассажирского движения в штатном режиме функционирования линии. Одной из задач, решаемых при автоматизации планирования перевозочного процесса, является организация ночной расстановки (НР) составов.

Для реализации ввода последовательностей заполнения пунктов НР, основанного на древовидных графах, необходимо решить следующие задачи:

- создать или отредактировать граф;

- загрузить или сохранить граф;

- составить алгоритмы анализа построенных графов.

Для автоматизированного построения ПГД важно не просто создать ту или иную точку НР на главном пути, но и наладить связи между ними. Ещё одним фактором, оказывающим влияние на результат построения ПГД, является принадлежность указателя определённому типу НР.

Достаточным является составление древовидных графов освобождения точек НР для рассматриваемого типа расстановки. Эта информация, одновременно, является и инструкцией по заполнению точек НР. Таким образом, последовательности освобождения и заполнения точек НР совпадают, ввод последовательности заполнения избыточен.

В автоматизированной системе построения планового графика движения пассажирских поездов метрополитена (АСП ПГД ППМ) переход к диалоговому окну составления древовидных графов осуществляется через вкладку «Указатели» диалогового окна «Редактирование параметров станции». Предварительно необходимо указать момент, для которого будет составляться древовидный граф, а также тип расстановки.

Помимо структурных особенностей у пункта НР есть параметры его расположения. Графов может быть бесконечно много. Вершины графа располагаются свободно или их положение ограничивается сеткой, в каждой ячейке которой располагается один элемент. Математически это можно представить в виде матрицы целых чисел, каждый элемент которой является порядковым номером пункта ночной расстановки.

Слева формы расположен список указателей. В середине формы находится графическая область, на которой отображается построенный граф. В верхней части формы расположено функциональное меню. Элемент, который необходимо вставить в дерево, выбирается в левой части и переносится в центральную часть путем удержания в нажатом состоянии левой кнопки манипулятора типа «мышь». Положение элементов определяется графической сеткой. Элементы можно свободно перемещать. Связь между элементами образуется при наложении одного элемента на другой. После образования связи дочерний элемент самостоятельно возвращается на свое первоначальное место. Реализованы операции удаления элементов с графической области, редактирования связей и хранения информации о построенных деревьях в базе данных. Верхний элемент древа соответствует первой заполняемой точке НР. Для некоторых станций может быть построено несколько несвязанных деревьев.

Для удобства редактирования параметров графика необходимо предоставлять информацию пользователю в наглядном и доступном виде. Эти манипуляции неразрывно связаны с понятием интерфейса рабочей среды программного продукта. В работе реализована функция закрытия формы ввода и редактирования точек НР с сохранением и без него.

Разработанное программное обеспечение внедрено в АСП ПГД ППМ.

Библиографическая ссылка:

Сафронов, А. И. Автоматизированная организация ночной расстановки на линии метрополитена / А. И. Сафронов, С. Г. Антропов // Труды научно-практической конференции «Неделя науки-2012. Наука транспорту». - М.: МИИТ. - 2012. - C. III-108.

Пьей Сонэ Аунг (АУМ-611), Сафронов А.И. (аспирант)

АНАЛИЗ СРЕДСТВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ПЛАНОВОГО ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ МЕТРОПОЛИТЕНА НА БАЗЕ АППАРАТА СЕТЕЙ ПЕТРИ

Московский метрополитен - обширное транспортное предприятие, в работу которого вовлечено большое количество человеческих и материальных ресурсов. Автоматизация различных технологических процессов на Московском метрополитене позволяет облегчить работу специалистов различных служб метрополитена.

Важную роль при автоматизации составления планового графика движения (ПГД) поездов играет решение задачи визуализации и коррекции информации в принятом формате. Созданный разработчиками системы аппарат позволяет выполнять существующие и учитывать вновь возникающие требования заказчика в лице инженеров-графистов Службы движения Московского метрополитена.

Целью работы является разработка алгоритмов графического отображения и коррекции информации в ПГД пассажирских поездов метрополитена.

Для выполнения сформулированной цели требуется решить следующие задачи:

- провести анализ развития автоматизации планирования перевозочного процесса на линиях метрополитена;

- выполнить формализацию задачи;

- разработать алгоритмы визуализации и коррекции информации;

- разработать программное обеспечение модулей визуализации;

- провести тестирование разработанных модулей;

- составить инструкцию пользователя.

В вопросах визуализации интерфейса ПГД центральное место занимает работа с «образом нитки». В состав этой работы входят следующие простейшие операции:

1. Создание нитки;

2. Укорачивание нитки;

3. Удлинение нитки;

4. Связывание ниток;

5. Коррекция расписания;

6. Ввод сверхрежимных выдержек (СРВ).

В работе рассматривается решение задачи визуализации образов ниток, приводится математическое описание проводимых операций с использованием аппарата сетей Петри.

Отметим, что основой реализации автоматизированного построения ПГД является коррекция расписания. Коррекция расписания ниток является простейшей операцией. На основе простейших операций строятся более сложные, составные операции.

Авторами с использованием сетей Петри рассмотрены простейшие операции. Каждая из этих операций разбивается на структурные блоки:

- инициализации;

- действий по созданию нитки;

- прорисовки/визуализации образа нитки;

- невыполнения операции.

По результатам исследования этих блоков авторами разработана обобщённая блок-схема простейших операций, проводимых над нитками ПГД. Вместе с тем, авторами выделена обобщённая структура классов программной среды, которые в своём составе содержат:

- процедуру инициализации операции, в которой происходит определение основных переменных и их начальных значений, необходимых для выполнения операции;

- процедуру выполнения операции, включающую в себя операции по созданию или коррекции нитки с последующей визуализацией образа нитки.

Поскольку программный модуль визуализации постепенно обновляется, дополняется и корректируется, он может накапливать в своём составе однотипные процедуры, что приводит к увеличению времени, затрачиваемого на расчёты. Проведённый анализ простейших процедур с использованием математического аппарата сетей Петри позволил выявить однотипные процедуры, что привело к существенному упрощению структуры операций и сокращению времени, затрачиваемого на расчёты.

Программный модуль визуализации интерфейса ПГД успешно прошел тестирование инженерами-графистами Московского метрополитена. В ходе тестирования ошибок не выявлено. В настоящее время программный модуль введён в состав АСП ПГД ППМ, внедрённой на Московском метрополитене.

Библиографическая ссылка:

Сафронов, А. И. Анализ средств визуализации автоматизированной системы построения планового графика движения пассажирских поездов метрополитена на базе аппарата сетей Петри / А. И. Сафронов, Пьей Сонэ Аунг // Труды научно-практической конференции «Неделя науки-2012. Наука транспорту». - М.: МИИТ. - 2012. - C. III-106-III-107.