Вот говорят, что свободы у нас почти не осталось, а я давно не видел такой сатиры на нашу действительность. Талантливый режиссёр пытается поставить глубокий и серьёзный спектакль, но его выгоняют из театра. А потом выгоняют отовсюду, даже из детского сада, где он объясняет Волку и Красной шапочке, что они должны играть. Последнее, что ему остаётся, — это снимать порноролики, но он и там учит актёров играть по системе Станиславского. И неожиданно это «глубокое порно» приносит успех. Вся страна его смотрит, на режиссёра обрушивается слава. С ним встречается президент. Он учит главного телеведущего страны, как сделать его порнографические выступления более глубокими, чтобы не потерять зрителей. Разумеется, его приглашают в театр, откуда когда-то уволили, ставить глубокий порнографический спектакль по пьесе Чехова. На премьере президент, который почему-то хорошо говорит по-немецки, объясняет даме, президенту иностранной державы, что глубокое порно — это наш российский бренд. И замечательно, что опытные актёры без большой охоты, но соглашаются играть порно, а парень и девушка, снимавшиеся в порнороликах и прошедшие школу у этого режиссёра, прекрасно играют настоящий классический спектакль. Гром аплодисментов, оптимистический финал, не всё ещё потеряно.

После этого фильма не скажешь, что вышел из кино с пустой головой — это точно. Врач-гипнолог считает, что если допустимо вмешательство хирурга в организм больного, то и он может вмешиваться в его сознание. При этом он легко переступает грань между лечением реальной болезни (в данном случае, лунатизма) и манипулированием, внушением, подчинением. Он может внушить мальчику, что девушка, в которую он влюбился, выдумана им, гипнологом, и вложена в его, мальчика, сознание. Внушение заразительно: мальчик начинает гипнотизировать младшего брата, брат — детей из школы. Что случилось с девушкой, до конца не ясно: скорее всего, лечение оказалось неудачным, и она покончила с собой во время одной из панических атак. Но может быть, что-то сдвинулось в её сознании и подтолкнуло к роковому шагу. Врач может превратиться в убийцу, но он считает себя учёным и отстаивает своё право на эксперимент.

Гипнолог подчёркнуто неприятен. Что ж, я всегда сторонился психологов, опасаясь что они не то что повлияют на моё сознание, но хотя бы узнают обо мне что-то, чего я вовсе не хочу открывать другим. И всегда удивлялся тому, что на Западе, как утверждают, посещение психотерапевта — как у нас визит к зубному врачу.

Совершенно потрясный фильм!

Редкий, по сегодняшним временам, какой-то, возможно, последний генетический взбрык, некогда Великого Венгерского Кино.

Если тезисно, то фильм про то место в Европе, которое Старшие Цивилизованные Братья указали молодой Венгерской Демократии, порвавшей со своим мрачным Коммунистическим Прошлым в наивной вере приобщиться к Западным Свободам и Ценностям.

А если, просто, по сюжету кратенько...

В общем, живут себе поживают мама с дочкой.

(Красное и Зеленое, если следить за цветовым решением фильма).

МАМА - постоянно усталая интеллигентная женщина со следами былой красоты,

работает в привокзальном Сортире.

(Капитализм вокруг и, судя по всему, выбирать Маме не очень то и приходится!)

Она старательно, как может, украшает свое рабочее место красивым обоями, цветочками в горшочках и, главное,

заводит там целый шкаф с разными освежителями воздуха, чтобы немного поднять себе настроение.

(Запах в Сортире на большого любителя, знаете ли...)

В общем, несмотря ни на что, стремится к прекрасному.

Например, чтобы не чувствовать вони от окружающего ее Бытия.

(Отсюда, собственно, и название фильма.)

А потом вечером, после трудового дня, долго всю себя отдраивает в ванной,

чтобы отмыться от этой своей необычной рабочей атмосферы.

ДОЧКА-школьница, с явными художественными устремлениями, потугами и склонностями, мечтающая стать модельером.

Учится в швейном ПТУ и что-то там такое творческое констролит из секонд-хендовского старья,

подаренного Молодой Демократии добрыми Цивилизованными Европейцами.

Дочка, понятно, свою Мать просто ненавидит.

Ненавидит за запах (оттого и постоянно держит открытым окно в своей комнате!)

Ненавидит за убогий быт, где единственное развлечение -

ежевечерний просмотр сериала с отважным комиссаром Каттани.

Ненавидит за свое неясное будущее и еще, видимо,

за интуитивное понимание того, что ее Мать сегодня, это Она завтра.

(Что, кстати, и подтверждается в самом конце фильма!)

Ну, а поскольку вокруг, вроде как, Свобода,

то девушка решается попробовать изменить свою Судьбу.

Т.е. собирает свои дизайнерские поделки, перешитые из европейского старья

и едет автостопом на конкурс молодых модельеров в Милан.

А на финишной прямой, где-то уже в Италии, на какой-то бензозаправке,

встречает улыбчивых итальянских туристов.

Знаками объясняет им, что она, мол, из Будапешта и просит подкинуть ее до Милана.

Те соглашаются, но поскольку поняли только слово Будапешт и

как раз именно туда и направляются погулять, возвращают девушку обратно, к ее родным Пенатам.

Т.е. туда где ей и положено, по их европейскому разумению, и находиться.

(Типа, к ее законному "Месту у Параши", если метафорически. В первом приближении, пока что!)

Ну, а дальше Саспенс, как это и положено, в любом правильном кино.

Иными словами, на Маму нападают грабители сортиров, проламывают ей черепушку и ломают ногу

в поисках легкой наживы.

(Ситуация, в принципе, совершенно невозможная при Кровавом Коммунистическом Режиме, замечу в скобках!)

В общем, мама в

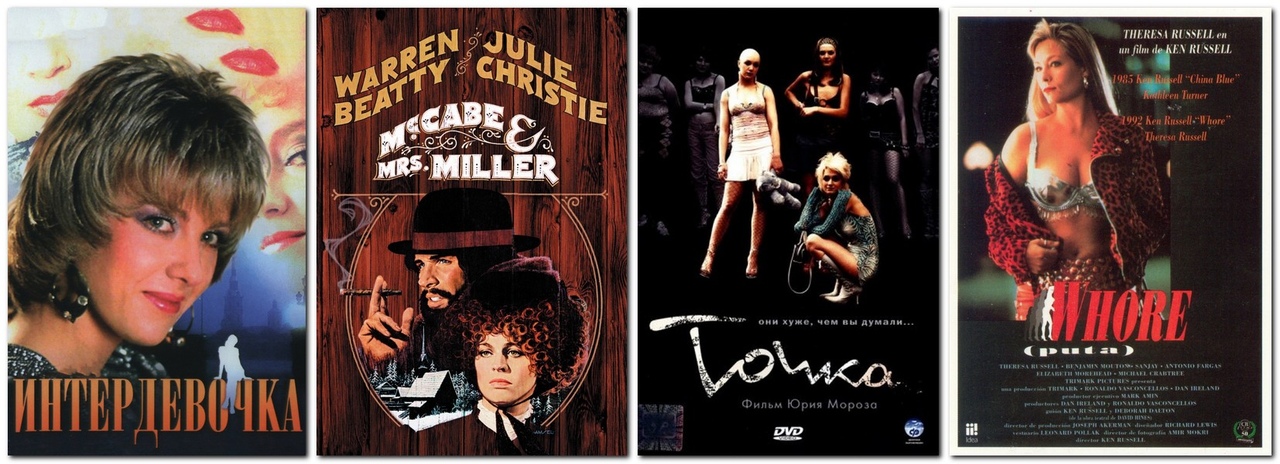

Продолжаем поднимать тему индустрии секс услуг в мировом кинематографе, и рассмотрим четыре фильма два из которых совместные, а один исторический.

Весной 1990 года "дочка" Disney "Touchstone Pictures" выпустила в прокат один из самых коммерчески успешных своих боевиков "Pretty Woman" "Красотка". Сравнительно средне-бюджетный и совсем не амбициозный проект произвел оглушительный резонанс в киноиндустрии, многие весьма уважаемые, но к сожалению коммерчески мало успешные авторы, охреневшие от такой откровенной клюквы, бросились снимать свой "ответ Чемберлену".

Среди них был и Кен Расселл, хлопнув стакан рому, дядька собрал вещички и двинул в Калифорнию. У него в загашнике был сценарий, переработанный из книжки одного лондонского таксиста, написанной в свою очередь, на основе общения с уличными проститутками. Так как съемки предполагалось провести в Калифорнии, главных героев перекрестили в американцев, а Лондон переделали в Лос-Анжелес. Впрочем, суть басни от этого не поменялась.

Уличная проститутка Кена Расселла Лиз, в превосходном исполнении однофамилицы режа Терезы Рассел (а я то думал жена), выписана предельно ярко и реалистично, эпизоды рабочих будней простой труженицы половых услуг, воспроизводят весь спектр возможных ситуаций, от комичных до остро драматичных.

Сама главная героиня предстает и циничной, и временами нагловатой и грубой, а временами добросердечной и часто беспомощной, однако главная черта, которую старается провести в своем фильме Расселл, это неспособность проститутки к искреннему чувству, вследствие многолетней привычки притворятся. Именно этот посыл стал основной оппонирующей идеей "Красотки", хотя финал "Whore" тоже нельзя назвать совсем уж мрачным.

Расселл так и не смог заинтересовать своим проектом крупных монополистов, производителем и дистрибьютером выступила небольшая ирландская компания, несмотря на

"СПА", условная комедия, в которой две звезды, Жерар Депардье и Мишель Уэльбек, играют самих себя. Стилистика фильма документальная а ля "подсматривание" за реальной жизнью с филигранным эффектом присутствия - граница с экраном растворяется очень быстро. При всём при том, фильм не то чтобы не док, но даже не мокументари - чистый фикшн, о чем специально говорится в конце.

Два далеко немолодых, хоть и успешно молодящихся дядьки в дорогом пансионате, мучимые индустрией красоты и здоровья, по-пионерски втихаря курят за оградой и бухают в закрытом номере. Паралелльно ведут задушевные разговоры о высоком и земном, обнажая слабости и бравируя былыми успехами. Время от время попадают в курьезные ситуации, в том числе и во сне. Потихонечку их компания разбавляется персонажами сбежавшими из "Клана Сопрано" - пахнет жареным...

Мило, душевно, неглупо. Интеллектуальной публике и завсегдатаям кинофестивалей зашло в целом на "ура". Всех ведь ждет старость, так хоть посмеемся над ней сейчас, а заодно подсмотрим парочку секретов - как там в ней поудобнее устроиться.

ПСИХОМАГИЯ, ИСКУССТВО ДЛЯ ИСЦЕЛЕНИЯ маэстро (а как иначе его назовешь?) Алехандро Ходоровски - то ли док, то ли вообще не кино. Но магия однозначно. Классический пример, что подлинный мастер может сделать шедевр из старья и палок. А также веревок, краски и воды из под крана.

Нарезав куски своих прошлых работ ("Священная гора", "Крот", "Танец реальности", "Бесконечная поэзия"...), смешав их с записями своих психотерапевтических сеансов и театральных представлений, Ходоровски представляет миру практику, которой на самом деле занимается уже давно - Психомагию. Чем-то она похожа на психодраму, чем-то на расстановки Хелингера, но суть не в этом... То, что происходит на экране, и то, что происходит перед экраном - это правда магия. Целебная магия искусства, человеческой мудрости и любви. Десяток грустных историй самых обычных людей очень цепляет за живое. Десяток историй исцеления - вселяет надежду и веру в то, что выход есть и у смотрящего. Интимность и волшебство процесса психотерапии показана так, как пока ещё не снилось никакому телеканалу "Психология". Но так и Ходоровски пока один на нашу маленькую планету.

Главное, чему учит психомагия - действовать, а не говорить. И чаще слушать сердце. В целом, скажу не без пафоса, картина выглядит как такой Дар Человечеству, возможно и прощальный.

Вроде как выйдет в прокат. Опыт и правда уникальный, как и любой его фильм.

Сейчас, насмотревшись псевдо-голливудских кинотворений современных Творцов,

многие заламывают себе локти, типа "какой великий кинематограф мы потеряли!"

А что если глянуть чуть более внимательно, без излишних ностальгических восторгов,

на некоторые Великие Фильмы некоторых Великих Режиссеров того времени?

Вот, например, общепринятый Шедевр "самая шестидесятническая картина" Эпохи Оттепели,

"Одна из наиболее значимых советских картин" и пр.пр.пр. "9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА".

Фильм, что называется Культовый, так что, пересказывать сюжет особого смысла, видимо, нет.

Хотя… кто-то из читателей тогда еще не родился, а кто-то если и видел,

но уже запамятовал от погружения в Суету Жизни.

ИТАК, если кратенько:

в фильме показано 9 дней из жизни секретного Физика-Патриота Дмитрия Гусева

(артист Баталов), постоянно жертвующего своей жизнью ради Счастья Человечества,

в процессе работы по созданию Управляемого Термоядерного Синтеза.

Для сравнения, там еще показан его друг ( в некотором смысле, антипод Гусева),

физик-космополит Илья Куликов (артист Смоктуновский),

которому Счастье Человечества по фигу, поскольку он это-самое человечество

не любит и не уважает за его глупость, жестокость и никчемность.

Ну, Куликов считает Человечество глупым и никчемным, понятно почему. Просто Он-то сам, умный очень, физики-теоретик, потомуШто

А еще там показана самоотверженная жена Физика-Патриота Лёля (артистка Лаврова).

Тоже физик, только красивая.

Лёля придумана тут, видимо, просто, для красоты картинки, а также,

чтобы лишний раз подчеркнуть, что кроме Работы Физика Гусева мало что колышет.

Вообще-то, сперва Лёля собиралась выйти замуж как раз за космополита Куликова,

но когда Гусев ей рассказал, что в результате облучения стал то ли генетически дефективным,

то ли просто бесплодным (тут не до конца ясно!), то тут же прониклась его самоотверженностью

и вышла замуж как раз за Гусева.

А когда тот, после очередной дозы радиации, вообще становится импотентом,

то полюбила его еще больше.

В общем, настоящая жена, настоящего ученого-шестидесятника, короче!

На протяжение фильма Гусев облучается, вылечивается, женится, снова облучается и, вроде как, должен, в итоге,

в скором времени, умереть, от лучевой болезни, во славу Науки.

Но оптимизма все равно не теряет, поскольку личная Судьба его мало волнует,

а волнует его исключительно Дело и, как уже было сказано, Счастье Человечества.

ПотомуШто, такой вот он настоящий Советский Человек, для которого, как известно, Общественное Выше Личного.

(Кино же, где заместо самоотверженных Большевиков и Чекистов, теперь самоотверженные Шестидесятники,

как уже и было констатировано.)

А поставил это все дело Михаил Ильич Ромм очень именитый советский режиссер

(пять Сталинских Премий, два Ордена Ленина и пр. пр.), быстренько так переключившийся

с многолетней своей Ленинианы на шестидесятнические Чаяния и Идеалы.

Типа, задумал отражать Правду Жизни, во всем ее прекрасном многообразии.

Вот, после того, как Ромм снял фильм "Убийство на улице Данте"

(Это была такая крайне идиотская фильма про французских неофашистов,

с явным фрейдистским подтекстом, если кто не видел),

то Он, по его словам, "ПОКЛЯЛСЯ никогда больше не снимать кино, про то, чего не знает".(Цитата из Ромма точная).

Но, видимо, таков уж был у Михаила Ильича характер , что клятву свою он сдержать так и не сумел.

И знаменитый "Обыкновенный Фашизм", да культовый фильм "9 дней одного года" сие очень хорошо иллюстрируют.

ИЗВЕСТНО (сам Ромм и рассказывал, собственно!) что прообразом упертого искателя Истины Физика Гусева

послужил режиссер Владимир Скуйбин ( Автор прекрасного фильма "Жестокость", если кто не помнит).

Скуйбин был смертельно болен и просил кино-начальство дать ему доснять свой последний фильм

т.к. считал, что в этом случае он проживет чуть дольше. (Т.е. пока снимает - будет жить по его

Шпионская мелодрама "СУББОТНИЙ РОМАН" китайского режиссера Лоу Е - эдакий "Тегеран 43", только современный по ритму и искусно стилизованный в ч/б "Шанхай 41".

Под стать главным героям, шпионская лента не торопится раскрывать сразу все свои секреты. Тягучая и словно специально туманная экспозиция демонстрирует жизнь маленького "островка безопасности" посреди войны. Япония уже завоевала половину Китая и вот-вот объявит войну Союзникам. До трагического воскресенья в Перл-Харборе остаются считанные дни... Но пока город живёт мирной жизнью. В него приезжают иностранцы, работают посольства и даже театры. При этом каждый пятый - чей-нибудь да шпион. Этот японский, этот китайский, тот работает на союзников, этот снова на китайцев, но уже на других... А вот этот мерзопакостный, одетый и постриженный на японский манер китаец - так и вообще двойной агент.

На фоне этого змеиного клубка разворачивается история любви. Даже две - реальная и нашедшая воплощение на подмостках маленького рабочего театра. Одна питает другую - сразу и не разберёшь, какая на экране. Тем более, когда влюбленные - режиссер и актриса. Последняя, кстати, ещё и китайская "Мата Хари", с романтическим именем Мисс Ю. (Что вряд ли случайная играя слов)

Проходят годы, меняются взгляды. И если в легендарных "Семнадцати мгновениях весны" разведчик - это человек из стали и бетона, то герои современной китайской картины полны человеческих слабостей и сантиментов. Так что и не понять, что же ими движет - чувства или расчёт.

Оттягивая, на сколько это вообще допустимо, кровавую развязку, режиссёр успевает показать по-максимуму быт и нравы Шанхая 40-х, заглядывая не только в роскошные номера гостиниц или потайные информационные центры, но и в совсем необязательные подсобки - здесь моют посуду, там отпаривают бельё... Вот за столом пьет разношерстная театральная богема, а за хрупкой стеной - веселится компания японских офицеров и всё это в отеле, где говорят по-французски. Мимолетно всплывает даже цитата из Ницше, написанная на одной из первых книг Гёте. Смешение языков и культур словно нарочно напоминает о Вавилонской башне, которая вот-вот падёт.

В долгожданной (и не зря!) кульминации будет всё, за что мы любим шпионские триллеры - просчитанная до мелочей комбинация-ловушка, перестрелка, кровь, погоня... Однако, люди - не машины и человеческий фактор сыграет-таки роковую роль. Погибнут тысячи и тысячи. Начнётся новая война... Правда, это будет уже совсем другое кино, начинающееся с позывных "Тора! Тора! Тора!"

"Субботний роман" же кончится там, где и начался. В маленьком портовом баре, за столиком у окна, под звуки сипящего саксофона.

#mmif #ммкф #прокино

"УРОКИ ФАРСИ" Вадима Перельмана - сильная и очень красивая (оператор Владислав Опельянц) драма о бельгийце, который чудом уцелел в немецком концлагере, выдавая себя за перса. Затаив дыхание, наблюдаешь за грандиозным обманом, каждую минуту грозящем раскрыться. Только под самый-самый конец к горлу подступает комок. Когда осознаешь страшные цифры и слышишь список реальных человеческих имен...

Всё-таки очень талантливый режиссёр. В свое время очень тронул его "Дом из песка и тумана", дебют, номинированный на "Оскар", а после "Измен" я пищал от восторга, что вот наконец и у нас появились сериалы американского качества.

Это такой банальный, псевдо-голливудский триллер про то,

как можно ловко украсть целый матрац денег и в результате стать счастливым.

В общем, там все бегают, все стреляют, горлы друг дружке перерезают, все всех кидают,

но кончается все, понятно, по славной голливудской традиции, Хэппи Эндом.

Т.е. в одной руке у Героя жутко красивая девица, в другой много-много-милльёнов,

а вокруг, вместо, извините, сраной Румынии, прекрасная Заграница вся в красивейшйх фейерверках!

Вообще-то, сам Корнелио Порумбою очень яркий представитель

так называемой Румынской Волны, начала Века.

Один известный кинокритик тогда даже пошутил :

"Румыния это страна, где сейчас снимается самое лучшее в мире кино".

И был совершенно прав.

Тогда.

Впрочем, давно это было!

Кристиан Мунджиу, Кристи Пую, Корнелиу Порумбою, Кристиан Немеску

тогда дружно загребали все главные призы всех европейских кино-фестивалей.

"Смерть господина Лазареску","Запад", "Мечты о Калифорнии",

"4 месяца, 3 недели и 2 дня" (все за дешево снятый Артхаус, если Што!)

просто взорвали сонный и занудно-банальный мир европейского кино.

Тот же Порумбойя с его ироничным фильмом "12:08 к востоку от Бухареста"

(про борьбу румын с Кровавым Режимом Чаушеску)

Если тезисно, про "А идите Вы все на х.. с Вашей политикой!"

Мудрая и по сей день очень актуальная мысль, на самом деле.

Или его же фильм "Полицейский имя прилагательное"

(со спокойным и ироничным взглядом на европейские свободы человеков!)

Тоже, вполне себе, достойно смотрелся в этой компании .

Ну, а это что, извините, за позорище!?

Банальная голливудчина, где для имитации духовности,

все бандиты постоянно слушают классическую оперу,

а для имитации глубины взаимоотношений придумана совершенно идиотская тема со

свистом на трех языках и постоянным засовыванием немытых пальцев в рот.

Типа, чтобы было секретно и никто не догадался, об чем бандиты

(или влюбленные!) переговариваются про между собой!

(Интересно, а про Телеграмм-канал, например, им, в ихней Мафии, никто не удосужился рассказать?

Или вот, великий и харизматичный Влад Иванов в главной роли.

(Кто смотрел фильмы Новой Румынской Волны должен его хорошо помнить.

Ведь, именно он насиловал студенток политеха в Золото-Ветконосном "4-3-2",

крал яйца у куриц в "Сказках Золотого Века" и ломал в одно касание через коленку

и Убеждения и Чувство Справедливости и Совесть и излишнюю широту мЫшления

юноши со взором горящим в "Полицейском имя прилагательное".

Причем, делал это быстро, виртуозно и, только лишь, при помощи скучного выражения лица,

спокойного взгляда и толстого толкового словаря румынских слов.

В общем, совершенно гениальный актер.

А уж Он-то чего здесь потерял, совершенно непонятно!

Ну, глубокомысленно научился пучить глаза

(почти как голливудский чемпион по выпучиванию глаз Николас Кейдж!),

изображая, сначала Духовные, а потом и Любовные терзания.

И?

Или вот, например, сцена откровенного секса с безумно красивой Катринель Марлон

“Во-первых, это красиво!” Китчевая фрик-эстетика американского инди-муви "ВЕЛИКОЛАНДИЯ" с первых кадров же ошеломляет, завораживает своей смелостью и буйной фантазией. Эдакий квир-арт в стиле Дерека Джармена с элементами Энди Уорхолла. Тадзиоподобный Улисс просыпается в розовом игрушечном домике, на столе лежит шприц с кислотным завтраком, а из наручных часов вещает голос Большой Мамочки, поздравляющий героя с совершеннолетием.

Взяв главным соавтором Гомера, Дана Зияшева даёт новое звучание роману взросления, дополняя его с одной стороны отсылками на всем известные сказки - от "Маленького принца" и "Пиноккио" до "Волшебника изумрудного города", "Гадкого утенка" и "Красавицы и Чудовища" (в роли Чудовища - Эрик Робертс!). С другой, на классику кинематографа и литературы - “Евгений Онегин”, “Гамлет”, "Голый завтрак", "Шоу Трумана", "Мертвец", "451 градус по Фаренгейту" и даже "Патриот"(с Мэлом Гибсоном, ружьем и тамагавком, что важно!). Разгадывая этот кино-квиз из бесконечных гиперссылок, внезапно можно обнаружить не только влияние Голливуда, но и жирный след русской, а точнее, советской киноклассики. Проглядывает и грустная улыбка Марка Захарова, и ироничный прищур Георгия Данелии. Та же театральность, склонность к эзопову языку, интеллигентное озорство и та особенная, нежная, несколько наивная, любовь к людям. Ну и, конечно, “Сказка о Звездном мальчике” Леонида Нечаева.

Противникам “разнообразия и толерантности”, вероятно, будет непросто осилить первую, “хулиганскую”, часть картины, приняв изображаемое за чистую монету. Но по итогу, фильм пропагандирует исключительно традиционные отношения. И даже призывает не к революции, а к эволюции! Вызывающее вступление оказывается изощренной сатирой. Марш квир-полиции под “Танец рыцарей” Сергея Прокофьева - не очередной арт-манифест, а точно стилизованный стеб над современностью, доведенной до абсурда.

“Великоландия” - вторая полнометражная уроженки Казахстана Даны Зияшевой, снимающей независимое кино в Голливуде вместе с мужем, французским продюсером Игорем Дарбо. Их старший сын, Арман Дарбо, с восьми лет снимающийся на экране, исполнил главную роль. Предыдущая картина Даны и Игоря, философская притча “Защитники жизни”(2015) о 12-летней девочке в труднодоступной резервации племени нгабе в Коста-Рике, участвовала в программе 22 международных кинофестивалей и получила 10 наград.

#mmif #ммкф #прокино

Работа португальца Жоау Нуну Пинту "МОСКИТ", заявленная как картина о Первой мировой войне, фактически показывает одиночное путешествие бравого солдата Закариаша через весь колониальный Мозамбик к далекому озеру Ньяса. По сути - Одиссею, только не с, а на войну. Мелкий 17-летний паренек исполнен патриотической решимости воевать во славу родины, что конечно вызывает умиление и даже симпатию у редких встречных соотечественников, но в итоге заставляет скорее отмахнуться, подобру-поздорову.

В какой-то момент путешествие португальца отягощается малярией и мы видим не только реальное похождение, но и воображаемое, можно даже сказать, мистическое. Не всегда при этом понимая, где реальность, а где "чудесный звездный сон". Сила экранного изображения при этом такова, что в какой-то момент сам себя ощущаешь блуждающим по саванне в легком помутнении рассудка.

Предсказуемо, ничего героического в войне Закариаш не найдет. Голод, холод, болезни, хищные животные, ядовитые змеи... Свою маленькую войну он проиграет даже деревенским женщинам, вылечивших его и тут же посадивших на поводок. Не найдёт он также ни друзей, ни любовь. Единственное, что к финалу картины обретет "москит"-идеалист - взгляд дикого зверя и исключительно уже человеческий цинизм.

"ТВАРИ, ЦЕПЛЯЮЩИЕСЯ ЗА СОЛОМИНКУ" - неплохой корейский нео-нуар, с мозаичным повествованием и пучком сюжетных линий. Действие крутится вокруг сумки "Луи Виттон"* , наполненной под завязку деньгами. Сумка сменяет хозяев одного за другим и в конце кажется, что уже она сама выбирает, кому достанется. Название фильма, повторенное в конце, и в котором более точным было бы слово "Чудовища"(Beasts), как бы намекает на то, что большие деньги добытые нечестным путем - в общем-то негодное плавсредство. Начать жизнь заново получится у никого.

____________________________________________________________________

*неприкрытый продактплэйсмент в фильме касается также марки табака, автомобильного бренда и мобильного телефона. Неплохо заработали, наверно.

#mmif #ммкф #прокино #ммкф2020

Один французский кинокритик как-то сказал, что

"у Эммануэль Беар лицо Ангела и тело Шлюхи".

По-русски звучит достаточно грубо, конечно,

но у французов, видимо, несколько иное представление о Прекрасном, чем у всех прочих человеков.

КСТАТИ, о Теле.

Когда, тридцать лет назад Жак Риветт снял свой знаменитый фильм

"Очаровательная Проказница", с Эммануэль Беар в главной роли,

то именно ее прекрасное тело и обеспечило фильму, как славу среди киноманов,

так и множество международных кино-премий, включая Гран-При в Каннах.

Фильм, надо признаться, достаточно посредственный, хотя про Искусство, Духовность

и даже, вроде как, снят по повести Бальзака, т.е. по французской классике.

(Что, впрочем, можно утверждать только с очень большой натяжкой.

Сам Бальзак, думаю, засмотрев эту Фильму, ни за что бы про то не догадался).

А секрет просто феноменального успеха фильма достаточно прост.

Из 4-х часов этой достаточно занудливой и псевдоинтеллектуальной Фильмы,

примерно 3 часа красавица Эммануэль бродит по экрану без всякой,

даже самой минимальной, одежды.

И, надо честно признаться, от экрана глаз не оторвать, даже если очень и очень стараться.

Такая, видимо, волшебная Сила Искусства!

ВПРОЧЕМ,

Если у Бальзака Художник – действительно Художник, просто очень богатый

(ну, так получилось случайно, вопреки устоявшейся традиции!),

который много лет (ну, поскольку не должен зарабатывать себе на жизнь!)

пишет одну-единственную Картину - портрет совершенной женщины.

Пишет, но никому не показывает неоконченный вариант, просто из принципа.

А когда у его приятеля появляется подруга обалденной красоты, просит того

отдать ему эту-самую подругу себе в натурщицы. Тот соглашается, но с условием,

чтобы Художник показал ему свою работу, когда та будет закончена.

В общем, через какое-то время Художник демонстрирует приятелю свой,

почти законченный Шедевр, чем приводит того в крайнее недоумение.

Ну, поскольку картина представляет собой громадный холст,

покрытый разными цветными каляками-маляками,

разве что, в самом низу виден кусочек женской ноги, нарисованный с необычайным мастерством.

(Видимо, на этом месте Художник еще не успел "улучшить" свою картину).

В общем, идея там такая, что Творец в поисках Совершенства может забрести черти-куда

и сотворить черти-што, совершенно искренне, сам того даже и не заметив.

У Реветта же все обстоит несколько по-другому.

Художник тут тоже, богатый, да еще и Гений, впридачу, и тоже много лет,

как отошедший от публичной деятельности с целью сотворить Шедевр.

(Впрочем, там показаны его ранние работы, которые по моему разумению

совершенная фигня, в стиле, что называется, "Современного Искусства".

Т.е. гениальность этого Гения у внимчивого зрителя сразу же вызывает некоторое сомнение).

В общем, этот Гений как-то увидел во сне Образ прекрасной Куртизантки

и решил его воплотить на Холсте в виде очередного Шедевра.

НО, в процессе работы у Него возникает проблема, т.к.

Он, вроде как, сначала попробовал использовать свою-родную жену

в качестве натурщицы, но потом решил, что та на образ приснившейся красавицы не

тянет. Типа, не так молода, не так хороша, как ему бы этого хотелось бы.

(На себя бы в зеркало, сперва глянул, плешивая уродина!).

Творческий кризис, короче.

Но тут к нему в Замок заваливается дружеская компания:

молодой художник с явными задатками сутенера,

его подруга Марианна, девушка обалденной красоты

и пожилой коллекционер картин.

(Это такой богатый припадышный (именно такЪ!) еврей,

разбогатевший в результате каких-то выгодных свершений в области химии

(оттого,

Здравствуйте уважаемые.

Думаю, большинство из вас, как и я сам, с самого детства обожал эту замечательную комедийную тройку, созданную Леонидом Гайдаем. Я считаю, что попадание в образы настолько классное, что успех и всенародная любовь априори был предопределен.

О том как именно этот коллектив создавался, об истории взаимоотношений (порой непростых) между актерами и режиссером давшим рождение их союзу я, наверное, долго писать не буду. Ибо уже не раз об этом говорилось.

Напомню просто, что на роль Балбеса претендовал Борис Новиков

,а Бывалого должен был играть Иван Любезнов

Совсем все другое было бы, верно? :-)

Но я не о том. Я хочу немного сместить акценты и сосредоточится не на актерах, а на персонажах.

Именно Трусе, Балбесе и Бывалом. Давайте посмотрим на на них как на реальных людей, а не на вымышленных персонажей. Кто они? И да, в очередной раз прошу относится ко всему нижеизложенному не серьезно, с улыбкой. Это просто игра ума, не более :-)

Итак, если не брать в расчет "Голубые огоньки", музыкальные спектакли различные и мультфильм, то троица появилась в 5 картинах. Можно выстроить какую-то некую общую судьбу, жизнь.

Начнем с простого, как именно эти люди могли познакомится. Ведь они реально очень разные.

Трус - псевдоинтеллегентный неуверенный в себе и слабовольный человек. Старается одеваться, но даже это у него выходит жалко.

Он боится всего и всех, а больше всего неприятностей с законом. В "Операции "Ы" у него с собой даже УК РСФСР в наличии. И что характерно, постоянно имеет эти самые неприятности. Что не удивительно, учитывая характер деятельности, которой он занят. Разбирается в живописи, музыке, имеет некий культурный флер и умение вести светскую беседу.

Балбес. Берем словарь Ожегова. Балбес - это бестолковый, грубый и неотёсанный человек, обалдуй.

Отчасти - это определение подходит. Наш герой большой любитель выпить, не сказать что вообще умеет думать, но при этом неунывающий и жизнерадостный. Носит или вязаную шапку оранжевую или тюбетейку. Специалист по настольным играм, и, пожалуй, единственный из компании, который умеет что-то починить своими руками. Большой любитель покурить и пива. Не чужд блюд кавказской кухни.

При этом в "Кавказкой пленнице" оба персонажа раскрываются более глубоко. Оказывается Балбес не настолько уж балбес, а Трус не настолько труслив, чтобы стараться не обжулить собственных напарников на деньги.

Бывалый. Несомненный лидер всей команды. Опытный, крепкий, волевой. И по фильмам (а не по жизни, где было как раз наоборот) самый старший из троицы. При этом термин "бывалый" мне говорит о том, что единственный среди них, отбыл реальный срок за решеткой.

При этом все договоренности и финансовые потоки проходят через него. Мозг, воля и силовое обеспечение коллектива. Довольно-таки хитрый, смог обеспечить себе прикрытие в виду фиктивной инвалидности. Несмотря на лишний вес, умеет танцевать, занимался боксом. Носит золотые часы.

Обладатель сначала мотоколяски C-3А голубого оттенка, а затем раритетного Adler Trumpf Junior красного цвета, госномер 91-63 ЮАР (подмосковный).

Здравствуйте уважаемые.

Читая мой блог, вы наверняка знаете, что я большой любитель как фильма "Место встречи изменить нельзя", так и книги "Эра Милосердия". И иногда выкладываю какие-то материалы по данной теме. Соображения, так сказать. Надеюсь, вам интересно :-)

Вот и сегодня решил один маленький эпизод вспомнить. Именно фильме. Ибо в книге все совсем по-иному. Мы ее тоже чуток вспомним, но позже.

Итак, что за эпизод. Вот этот:

В общем то все понятно. Володя Шарапов, настоящий фронтовик, мужественный разведчик, но в других делах человек еще не очень опытный. А главное, еще не адаптировался к мирной жизни. Как вы видите в кино, он постоянно ходит в военной форме со споротыми погонами и не потому, что другой одежды у него нет (по книге он вообще смог в Германии шикарный костюм себе справить - в Пренцлау, что под Берлином), а потому что это для него как вторая кожа, что-то такое родное, дающее уверенность. Понятно, что увидав такого же (как ему показалось) "собрата по оружию" со споротыми знаками отличия, да который еще и фронт вспомнил, Шарапов проникся. Ибо понял, что тот с ним "одной крови". Форма сыграла важнейшую роль. Тем более у Фокса она была ладно создана и вообще ощутимее лучшего качества - видно, что человек в армии не последний.

Впоследствии Глебу Володя рассказывал, что больше всего его смутил Орден Отечественной Войны первой степени. мы с вами подробно разбирали награды Шарапова в кино и в книге (если кто не видел - можно почитать вот тут вот: https://id77.livejournal.com/2421777.html

и знаем, что у Володи 2 таких Ордена (в фильме - Один), и он очень их ценит. И, соответственно знает как их трудно было их получить. Тем более и у Шарапова (вот тут можно видеть)

Самый редкий вариант - первый тип Ордена Отечественной Войны I степени (так называемый "подвесной")

Состоит из четырёх частей, которые склёпаны или спаяны вместе. Основной частью является покрытая красной и белой эмалями звезда, изготовленная из серебра 925 пробы. Вторая часть — это пятиконечная звезда, изготовленная из золота 583 пробы в виде расходящихся лучей с изображениями винтовки и шашки, в центре которой расположено отверстие диаметром 16,5 мм. Третья часть — серп и молот, изготовленные из золота 583 пробы и прикреплённые к основной части при помощи двух заклёпок. Четвертая часть — это плоская серебряная игла, припаянная к реверсу. Размер между противоположными концами красной эмалевой звезды, как и длина изображений винтовки и шашки — 45 мм. Вес без колодки: 32,34 ± 1,65 г.

Это тип давали лишь в 1942—1943 годах и не так много людей его смогли получить. Это после награда перестала уже так ценится, а в 1985 ее вообще раздали чуть ли не всем ветеранам. Но во время войны и сразу после ее Орден имел высокий статус. Тем более 1 типа. К слову моего деда хотели наградить им, но командир части "зарубил" и дали Красную Звезду.

Но ведь и у Фокса точно такой же орден был. Именно первого типа.

Так что, повторюсь, Шарапов распознал своего.

Но, не только из-за этого...не только. Володя все-таки разведчик, и его на мякине не проведешь просто так. А тут.....

Я думаю, дело в самом Фоксе. В его магнетизме, если хотите. Не зря он требовал называть себя о фамилии, и никто не знал - это действительно его фамилия, псевдоним или кличка. Очень хорошо его характеризует... Fox - лис-обоотень. Хитрый, сильный и обаятельный.... И совсем непонятный.

Не зря, ох не зря Александр Белявский вспоминал, что поначалу не мог понять суть своего персонажа. И это неудивительно. Ибо Фокс - он кто? Непонятно было никому, в том числе и криминальным элементам.

Вспомним диалог Жеглова и Кирпича:

Скажи-ка, Сапрыкин, ты как думаешь – Фокс в законе или он приблатненный? – спросил Жеглов так, будто после десяти встреч с Фоксом вопрос этот для себя решить не смог и вот теперь

История появления этого, культового уже, Фильма, несколько странная и почти мистическая.

Дело в том, что, когда Алексей Окрябринович задумал свой, весьма Серьезный Проект,

Фильм "Про Уродов и Людей", выяснилось, что денег на него нет, нет, от слова, совсем.

(Фильм, выходил достаточно дорогим, хотя бы потому, что съемка подразумевалась в стиле Ретро,

а это всегда крайне затратное дело.)

Вот, и было задумано, быстренько снять что-то такое проходное, дешевенькое и криминальненькое

для широкой и невзыскательно публики, чтобы "деньжат по легкому срубить" для съемок Настоящего Кино.

Фильм, действительно, вышел крайне недорогим:

актеры снимались забесплатно, и даже в своей одежке

(разве что, "культовый" свитер грубой вязки для Данилы приобрели в Сэконд Хэнде за 35 рэ!).

Съемки проводились на своих квартирах или же на квартирах знакомых.

Т.е. тоже забесплатно .

Пленку использовали самую дешевую.

(Это было время еще пиратского видео и тусклые цвета "Брата", помнится,

тогда очень разочаровали зрителя, уже привыкшего к яркому и красивому кино из Цивилизованного Мира.

И в результате получилось то, что получилось.

Т.е. получился и Шедевр и Хит , как тогда говорили в рекламе по Телевизору "в одном флаконе".

Т.е. фильм понравился и нормальному зрителю и кинокритикам

Одни нашли там явную Правду Жизни, а вторые даже Библейские мотивы и Библейские же Аллюзии.

Ведь, Ангел Даннил, если по Преданию, это такой Ангел-Воин, созданный Творцом для защиты людей от козней Дьявола.

Отсюда у Данилы и "музыка Ваша гавно"и отсюда же и "Америке Вашей скоро кирдык"!

В итоге, Фильм получил множество призов на самых-разных кинофестивалях

и даже поболее, чем те же "Уроды", которые, в общем-то, народу совсем не понравились,

а уж либеральная кинокритика, вообще объявила фильм "Омерзительным".

Странное, конечно дело с этим фильмом.

Ведь, если посмотреть непредвзято, то Данила тот еще типчик!

Убеждения и предпочтения у него формируются весьма случайным образом.

Ну, типа, "евреев не очень", "музыка у французов - гавно",

морду на съемках набили, так сразу и "режиссеров не очень"...

Зато, брат-киллер - родная кровь и авторитет, по жизни.

И если этот-самый брат попросит, то Данила легко убьет, того, на кого тот укажет.

Вот, Бутусова, например, чуть не замочил.

А, ведь, запросто мог, если бы не узнал, случайно.,

просто потому, что тоже, совершенно случайно, как-то услышал песню "Крылья".

Не очень понятно, тут дело исключительно в личной харизме Сергея Бодрова

или, просто, мы вообще такая странная Страна,

что у нас туповатый (именно такЪ, что Балобанов неоднократно подчеркивает в фильме!) киллер

на целые десятилетия становится, чуть ли ни Национальным Героем.

Например, имя Данила уже много лет, как самое распространенное имя,

которое Соотечественники дают своим новорожденным младенцам.

ВПРОЧЕМ,

с Образом Данилы не все так просто, на самом деле.

Да, Он не очень умный, совсем необразованный, крайне инфантильный,

НО очень обаятельный и, самое главное, это глубоко НАЦИОНАЛЬНЫЙ русский типаж.

Есть такое философское понятие, как Императив.

Это, что называется, Генетический Код Народа, Этноса или Цивилизации , формирующийся веками.

Народы, этносы и даже цивилизации отличаются именно своими Императивами,

причем, весьма принципиально.

Именно отсюда, "что для Немца хорошо, то для Русского Смерть"

(Ну, и наоборот, естественно!)

НАПРИМЕР, один из основных Императивов Русского Этноса это "СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВЫШЕ ЗАКОНА"

(Можно сравнить "Пусть погибнет Мир, но торжествует Закон" от древних римлян

и "Вор должен сидеть в тюрьме" от "Высоцкого").

Или вот, "ОБЩЕСТВЕННОЕ ВЫШЕ ЛИЧНОГО" тоже можно сравнить

со священной для Запада заморочкой, типа "Права Человеков юбер аллес!"

Основа же глубинного самосознания русского народа –

Патриотизм, Самопожертвование и бесконечный Гуманизм!

(Опять же, можно сравнить с любимой либеральной публикой максимой

"патриотизм – последнее прибежище негодяя".)

Все эти качества тоже присутствуют у Данилы в полной мере.

Именно потому даже стихотворение из детского журнала "Колобок",

совершенно органично и смотрится в его исполнении.

"Я узнал, что у меня

Есть огромная семья:

И тропинка, и лесок,

В поле – каждый колосок!

Речка, небо голубое –

Это все мое,

Картина из основного конкурса, РАСПОРЯЖЕНИЕ Лазару Рамоса - вольная фантазия о ближайшем будущем и том, как далеко может зайти борьба за справедливость и что может последавать в ответ. А в ответ на, не такое уж и абсурдное по нынешним меркам, требование денежной компенсаций "меланированной" части бразильцев за насилие и рабство, что пережили их африканские предки, может последовать распоряжение за номером 1888, что в переводе означает "Валите на свою историческую родину или сдохните прямо тут". Жанр с трудом поддаётся точному определению, но смотреть на логические построения авторов, помноженные на эмоциальную игру актеров, яркие краски и шикарную музыку очень даже любопытно. В сухом остатке - эстетическое удовольствие и мысль о том, как же хрупко социальное равновесие в нашем мире. Ведь всё то "анти-утопическое", то гротескно, а то и брутально показанное на экране , было настолько естественным и логически вытекающим из ситуации, что становится несколько не по себе.

При всём при том, картина кажется несколько выхолощенной и заигрывающей со зрителем - уж очень заметно, как она хочет ему понравиться. Актерскими лицами, экзотичными интерьерами, анимационными титрами и даже пост-хэппи-эндом на фоне последних. Впрочем, дебюту это более чем простительно и даже вызывает симпатию. Тем более, что во многом это инструмент привлечения внимания (и удачный!) к актуальным проблемам современности.

Сразу для всех скажу, что самое главное - не верить описаниям фильмов в каталогах и на сайте. Описания эти, такое ощущение, специально составляются таким образом, чтобы скрыть всё хорошее и подсунуть унылое... Куда лучше читать обзорные путеводители, благо их уже написали много. Либо читать аннотации к фестивальным программам в целом. Знаковые картины кураторы программ выделяют особо. Ну и, конечно, ориентироваться на “сарафанное радио”.

Зрителю искушенному, но несколько консервативному, смело рекомендую внеконкурсные программы “Восемь с половиной фильмов” и “Эйфория одержимости”. Лучшие картины с лучших кинофестивалей мира последних лет, включая и недавний Венецианский. Также стоит обратить внимание и на рубрику “Мастера”, куда собраны картины значимых и знаковых режиссёров современности.

Несколько более радикально настроенному зрителю стоит обратить внимание на программу “Фильмы, которых здесь не было”, что следует понимать и как то, что и кроме как на фестивале их больше нигде и не посмотреть.

Который год набирает обороты программа “Время женщин” - снятое женщинами, о женщинах, но интересное не только женщинам.

Программа “Третий возраст” потихонечку превращается в возраст четвертый, рассказывая не только об условных пенсионерах 50+, но и о том, какова жизнь на восьмом десятке и далее. С ней как бы полемизирует появившаяся только в этом году программа “Молодые и красивые”.

Программа “Спектр” показывает кино “сумеречной зоны” - на грани между кино фестивальным и популярным. Что-то из этой программы потом оказывается в оффлайн- и онлайн-прокате. Примерно в этом же статусе кино из программы “Перспективы” - пробы пера российских режиссёров.

Нельзя обойти вниманием специальную программу “Война: свидетельские показания”. Фильмы о Второй Мировой, снятые очевидцами того времени.

В год тотальной самоизоляции аж две программы о России и русских - “Русский след” и “Русский сюжет”. И если первая - суть наше отражение в зеркале чужого кинематографа, то вторая - актуальный портрет нашей действительности глазами российских писателей, прозу которых перевела на язык кино команда канала “Культура”.

Здесь же упомяну и о фестивале внутри фестиваля - “Российские программы ММКФ”, проходящие в Доме Кино, пусть и находятся в тени “старших братьев”, но зачастую не менее интересны, поверьте. Там и док, и анимация, и авторское кино, и громкие премьеры. (Программу надо смотреть на сайте Дома Кино)

Наращивает свое давление кинодвижение Screenlife. В одноименной программе собраны лучше картины, действие которых целиком происходит на экране компьютера или смартфона.

Возможно, вам покажется беспроигрышным поход на программы короткого метра и анимации. Но хочу предупредить - “совы не те, кем кажутся”. На мой взгляд, эти программы как раз территория экспериментов и творческого риска. С непредсказуемым результатом.

Куда более предсказуем результат у программы “Свободная мысль”. Лучшие документальные картины обо всём на свете - как правило яркие, свежие, актуальные.

Такие же яркие, но при этом хорошо забытые игровые картины можно посмотреть в ретроспективе “Робер Энрико. Независимый”. Там один только список звёзд французского кино чего стоит - от Алена Делона до Бриджит Бардо.

Расширяет кино-географию программы “Вокруг света” и “БРИКС”. Последняя посвящена картинам стран нынешнего “Второго мира”.

Ну и конечно Конкурс. Точнее, все три - Основной, Документальный и Короткого метра. В этом году, в связи с закрытием границ, во всех конкурсах немножко сверх-меры наших российских или близко-зарубежных картин. С другой стороны, именно поэтому же их общий уровень выглядит куда как выше обычного и сулит очень интересные кинооткрытия.

Фестиваль открывается уже сегодня!

#ммкф #ммкф2020 #прокино #miff2020

«И нам, конечно, лгут,

Что там тяжелый труд.»

Фильм, фильм, фильм

Честно говоря, я не люблю художественную литературу о писателях, художественные фильмы о кинематографистах… автопортреты терплю… Как-то это всё свидетельствует о кризисных явлениях в творчестве автора тем, что он не знает другой жизни или не видит проблем жизни, поэтому несет зрителю более знакомый себе материал из знакомого окружения. А жизнь – мимо.

Но есть несколько фильмов, скажем так, о кинематографической тусовке, которые внушают доверие острой постановкой вопроса – что есть кино. Тут, наверное, и Last Action Hero (может быть когда-нибудь), но сегодня хотел поделиться впечатлениями о Birdman or The Unexpected Virtue of Ignorance; «Бёрдмэн, или неожиданное достоинство невежества».

Ладно, ладно – да, Иньярриту… И «Выжившего» ему можно даже очень простить, тем более, что Ди Каприо надо было Оскар «сделать» (отсюда весь пафос и потуги на героизм, несвойственный в принципе ролям Ди Каприо при его гениальном артистизме). Зато «Бьютифул», «Вавилон», «Сука-любовь», да и «21 грамм» - каждый – отдельная песня.

Скажу сразу – Birdman смотрел не первый, и даже не второй раз. И каждый раз – новое открытие. Нынче посмотрел без остановок за один вечер и с восторгом выявил для себя, что весь фильм снят одним планом: поворот камеры - и в кадре уже нужные актеры, поворот камеры – и уже новая сцена. Конечно, пригляделся – можно обнаружить места и возможности для монтажа; но сейчас в современных фильмах, чисто в теоретическом плане, когда отдельные эпизоды для нагнетания динамизма фильма становятся всё короче и короче, такое техническое решение выглядит достаточно парадоксальным. Тем не менее, наоборот — данный подход как раз почему-то и дает динамику фильму и создает дополнительный эффект присутствия.

Чуть-чуть покопаюсь в материале и в его реализации.

В общем плане...

Изначально забавляет такой несколько абсурдистский подход к сюжету и намеренному выбору актера на главную роль. Да, Бёрдмэн – некогда легендарная роль главного героя фильма Риггана Томсона, которого играет Майкл Китон – звезда Бэтмена.

Однако, при этом авторам уже не требуется дополнительных объяснений и сразу разрушен барьер между киношным миром и реальностью.

Ну и чуть бытовой мистики – некоторые парапсихологические способности Риггана (иначе как бы он стал Бёрдмэном) как левитация и телекинез, которыми мы и сами в обыденной жизни не пренебрегаем, хотя и не делимся информацией о своих умениях с окружающими, родными и близкими…

И какой-то шутливый по ходу фильма фрагмент кондового блокбастера, как бы вопрошающий – этого ты ждал и хотел зритель? Да, я так могу, но не буду, потому что это – чушь…

Очень украшает и создает некую джазовую камерную обстановку и задает ритм фильма звучащее, казалось бы, за кадром соло на ударных инструментах. Ан нет – опять режиссерские штучки и шуточки: музыкант неоднократно возникает в кадре в случайных местах – он непосредственный герой и участник фильма.

Теперь — по эпизодам и по сюжету...

И в итоге фильм всё-таки начинается. Начинается с банальной медитации и левитации Риггана Томсона в преддверии репетиции. Он достаточно вульгарно и устало спорит с голосом в своей голове, принадлежащем собственно Бёрдмэну, ставшему уже неотделимой частью сознания Риггана.

По существу этот монолог-диалог и вводит нас в курс дела, что Ригган рискнул всем, вложившись духовно и материально в постановку пьесы на Бродвее, пытаясь доказать свою