Это цитата сообщения МАРЬЯША7 Оригинальное сообщение

Как жили богатые и бедные люди в дореволюционной России.......

Зарплаты рабочих и служащих

Чтобы оценить ситуацию в плане оплаты труда при последнем царе, воспользуемся коэффициентом перевода 1282,29. Умножив зафиксированные в исторических документах зарплаты на этот показатель, мы получим реальные доходы граждан.

самые распространённые профессии:

учитель в школе — 25 царских рублей или 32000 на наши деньги;

обычный дворник имел зарплату в 23000, а старший получал целых 50000;

труд фельдшера оценивался в 50000 рублей, а обычного рабочего — 48000;

кухарки получали мало, всего 5 царских рублей или 6400 рублей;

городовым платили 26000, а вот околоточным надзирателям участка — 64000 руб.;

капитаны - 79000 руб., подпоручики — 90000 руб., подполковники 416000 руб.;

генералы — 640000 руб. и выше.

Цены на продукты и услуги

Это цитата сообщения МАРЬЯША7 Оригинальное сообщение

ОЧЕНЬ ЛЮБОПЫТНО..!28 фотографий 100-летней давности, на которых запечатлены интереснейшие события из истории России

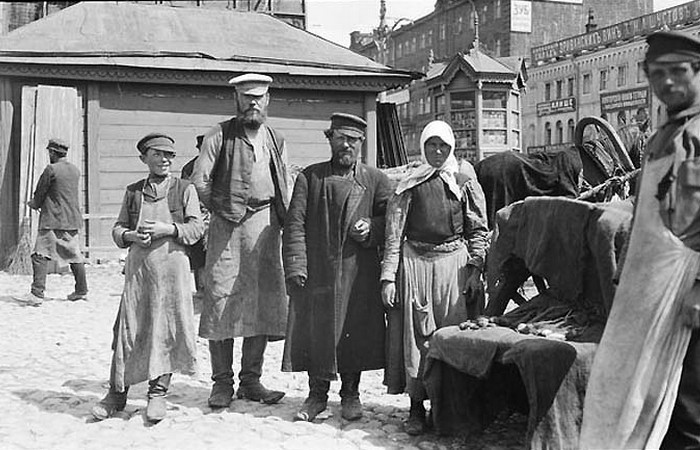

1. Москвичи

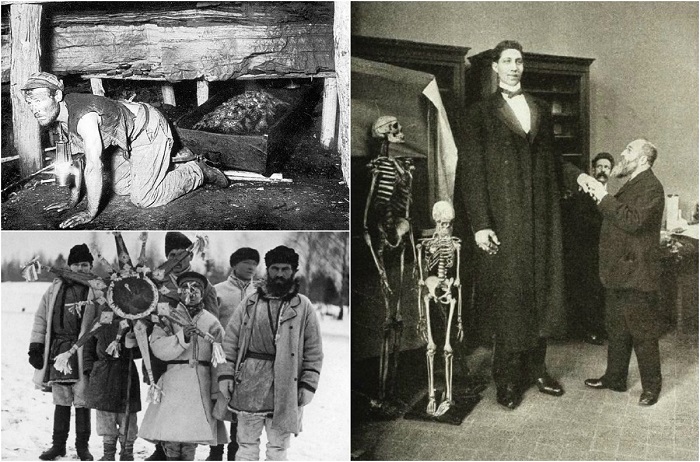

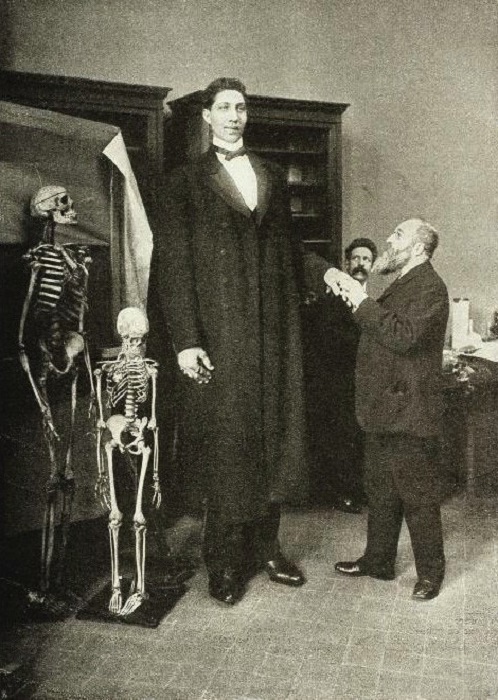

2. Самый высокий россиянин

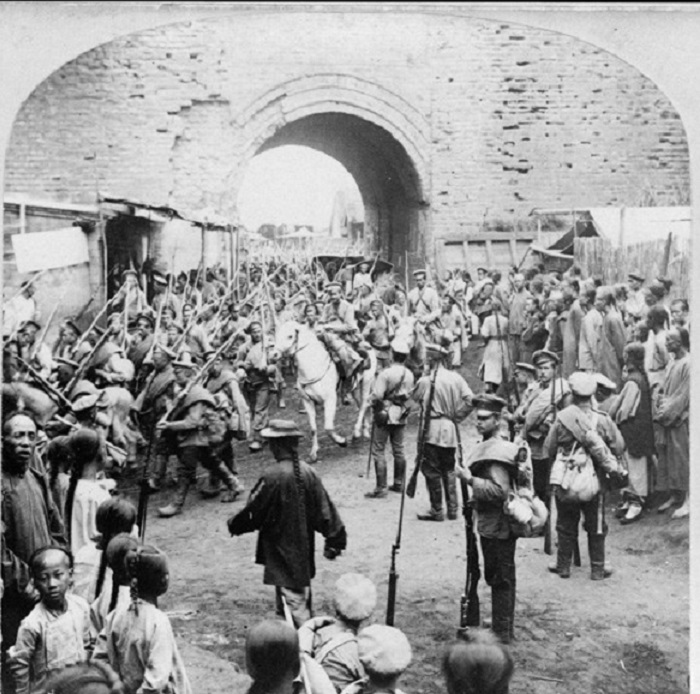

3. Русские солдаты входят в Мукден

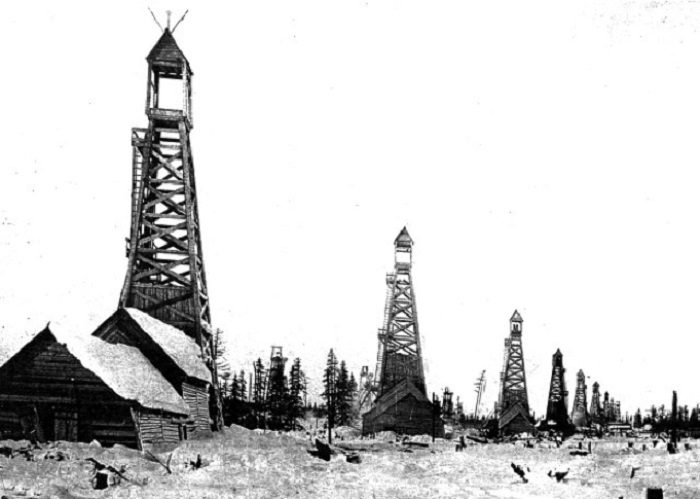

4. Сахалин

Это цитата сообщения МАРЬЯША7 Оригинальное сообщение

10 правил жизни Далай-ламы, которые пригодятся всем без исключения

Это цитата сообщения МАРЬЯША7 Оригинальное сообщение

Москва 1900-1914 годов на старинных фотографиях Сергея Челнокова

Сергей Васильевич Челноков был сыном видного купца. Представители этой семьи были членами Попечительский совет Третьяковской галереи, а его брат Михаил Васильевич был известным предпринимателем и даже входил в состав Временного правительства. После 1917 года Сергей Челноков отправился в эмиграцию в Данию, где прожил до конца жизни. Оставленный им архив – 1500 негативов, стеклянных диапозитивов и цветных диапозитивов в технике "автохром", которые долгое время оставались невостребованными.

Снимок сделан на Кремлёвской набережной. У фотографа за спиной – рынок на Москворецкой улице, чем, вероятно, и объясняется скопление народа. На заднем плане виден храм Христа Спасителя.

На фото - Васильевская площадь, носившая в то время название Васильевская. По сторонам пристройки – часовни Великого Совета Откровения и Великого Совета Ангела, которые были снесены в 1925 году.

Это цитата сообщения МАРЬЯША7 Оригинальное сообщение

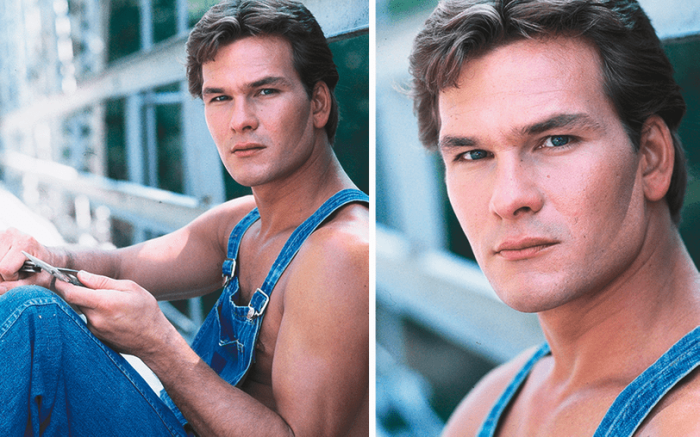

7 культовых фильмов с Патриком Суэйзи, благодаря которым помнят актера: «Привидение» и др

«Грязные танцы», 1987 год

Джонни (так зовут героя Патрика Суэйзи) нанят в качестве танцора для увеселения богатых постояльцев пансионата. Днем он развлекает гостей, а в ночное время обслуживающий персонал устраивает свою вечеринку с «грязными», как говорит о них отец девушки, танцами. Бэби становится случайной участницей их, а затем, уже волею случая, помогает Джонни участвовать в финальном танце сезона. На протяжении фильма главный герой вынужден лавировать между интригами богатых постояльцев - то его подозревают в отцовстве, то обвиняют в краже. Беби тоже трудно - ей всего лишь семнадцать лет, она наивна и чиста, но при этом ей приходится перечить отцу и делать совсем не то, что предполагается будет делать порядочная девушка из высшего общества.

Изначально фильм задумывался как малобюджетный, однако впоследствии при бюджете в 6 млн. долларов сборы составили почти 214 миллионов. Саундтрек к фильму стал платиновым, а одна из композиций получила «Оскар».

«Дом у дороги», 1989 год

Это цитата сообщения МАРЬЯША7 Оригинальное сообщение

«Явление Христа народу» - картина, которой художник посвятил 20 лет и которая стала причиной его смерти

Будучи рожденным в 1806 году в семье живописца Андрея Ивановича Иванова, Александру как бы на роду было написано стать художником. Мальчик, с раннего детства подрастая в атмосфере любви к искусству, уже в одиннадцать лет станет «посторонним» учеником в Императорской Академии художеств, где под руководством отца начнет осваивать азы классической живописи. В процессе учебы были на счету молодого художника и серебряные медали и золотые и поездка в Европу за особые успехи. И вместо планируемых трех лет за границей Иванов прожил на чужбине тридцать три года.

В Италии, ознакомившись с работами великих мастеров эпохи Возрождения, Иванов увлекся религиозными сюжетами и досконально начал изучать Священное Писание, а в особенности Новый Завет. Художника манила идея написать на огромном полотне первое явление Мессии народу. Но изначально, решив испробовать свое мастерство на менее масштабной картине, он напишет в 1834—1835 годах «Явление воскресшего Христа Марии Магдалине», которая будет иметь колоссальный успех в Италии и в России. Академия художеств за это полотно в 1836 году удостоит Иванова звания академика.

Это цитата сообщения МАРЬЯША7 Оригинальное сообщение

Как живет Котоляндия: Сибирские коты покорили Интернет....

Алла живет в поселке Пригородное близ Барнаула. Уже более десяти лет она занимается разведением кошек и получает от этого огромное удовольствие, называя свой дом - Кошляндией. Первую кошку по кличке Бабушка они с мужем Сергеем завели в 2004 году, мурлыка походила на льва огненно-рыжей шерстью. У Бабушки родилось пять имбирных котят, и с тех пор семья Лебедевых никогда не оставалась без кошек.

Это цитата сообщения МАРЬЯША7 Оригинальное сообщение

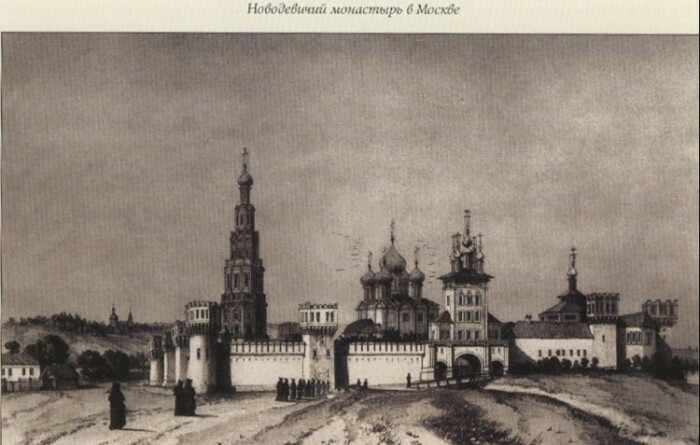

Какие тайны хранят монастыри России, которые выстояли даже при коммунистах

В русской православной культуре монастыри занимают особое место. Однако сегодня их значение выросло, ведь они представляют собой не только духовную ценность, но и культурную, и архитектурную. Святые места часто становятся излюбленным местом посещения верующих, а большая часть монастырей не только продолжают функционировать веками, но и разрастаются год от года, наглядно демонстрируя тот факт, что религиозная община и аскетичный образ жизни – это не пережиток прошлого, а душевная потребность.

Само слово «монах» происходит с греческого языка и означает «одиночный», потому и монашество предполагает отшельническую жизнь, аскетизм. Греческая основа слова указывает на то, что монашество как явление возникло именно в Греции еще в 3 веке. Первым монахом же принято считать Антония Великого, он 90 лет бродил по пустыне, на его долю выпала масса испытаний, начиная от голода и заканчивая искушениями и нападками дьявола. К таким великим и известным аскетам люди стремились стать ближе, приезжали к ним из разных уголков земли и селились рядом, образуя общины. В них они жили, повинуясь своему уставу и во всем подчиняясь старцу.

На русской земле монастыри сразу полюбили и стали возводить один за другим. Первый был построен в 1051 году в Киеве Антонием Печерским, позже стали появляться другие крупные монастыри. Они были не просто местом для молитв, но и своеобразными образовательными центрами. Сюда приезжали странники, торговцы и другой люд, которому нужен был дельный совет. Считалось, что священнослужители – люди, постигшие жизненный смысл, способны дать дельный совет в любом направлении.

Впрочем, за это время не многое и изменилось. Многие крупные монастыри, несмотря на то, что считаются местом для уединения, являются излюбленной туристической достопримечательностью. Однако любой монастырь позиционирует себя как место, в котором любой путник может остановиться, набраться сил, помолиться, получить совет и отправиться дальше.

Современные монастыри – это не просто место религиозного культа, а архитектурная достопримечательность, место хранения религиозных произведений искусства, имеющих историческую ценность.

Женские и мужские монастыри - в чем главное различие

Это цитата сообщения МАРЬЯША7 Оригинальное сообщение

6 знаменитых мест на планете, о реальности существования которых до сих пор спорят историки

1. Царство пресвитера Иоанна

Более пяти веков назад европейцы всерьёз считали, что где-то в дебрях Африки, Индии или Дальнего Востока существует огромная христианская империя, которой правит король-священник. Миф впервые приобрёл популярность в 1165 году, после того как византийский и римский императоры получили письмо от монарха, называвшего себя «пресвитером Иоанном». Письмо, скорее всего, было подделкой. Таинственный царь утверждал, что является «верховным правителем трёх Индии» и всех её семидесяти двух королевств. Он описал своё царство как богатую золотом страну, где течёт молоко и мёд. Населена держава, по словам этого правителя, экзотическими расами гигантов и странных рогатых людей. Возможно, самое важное во всём этом это то, что пресвитер Иоанн и его подданные были христианами.

Папская миссия по поиску мифического двора загадочного пресвитера Иоанна бесследно исчезла, но миф о его царстве прижился среди европейцев. Христиане-крестоносцы весьма радовались идее, что некий набожный правитель может прийти им на помощь в борьбе против ислама. Когда монгольские орды Чингисхана завоевали часть Персии в начале 1200-х годов, многие ошибочно приписали нападение силам пресвитера Иоанна. Позднее это сказочное царство стало объектом восхищения всех путешественников и исследователей. Миф о неком «идеальном государстве» манил и будоражил умы. Марко Поло сочинил очень сомнительную историю о встрече с его остатками в Северном Китае, а Васко да Гама и другие португальские моряки искали его в Африке и Индии. Хотя исследователи в конечном итоге обнаружили в Эфиопии обширную христианскую цивилизацию, ей не хватало того величия и несметных богатств, которые европейцы ассоциировали с царством пресвитера Иоанна.

Это цитата сообщения МАРЬЯША7 Оригинальное сообщение

Художник Виктория Процив.....(Позитивная наивная живопись )

|

Солнце и море

- Здравствуй, - в ответ улыбнулась Она. - Что ты делаешь? - Люблю Солнце.

- А Оно тебя Любит? - Любит. - Правильно. Она вопросительно глянула. - Правильно, что Любит. Ты красивая.

Он немного задумался. Она ждала и молчала. |

Это цитата сообщения МАРЬЯША7 Оригинальное сообщение

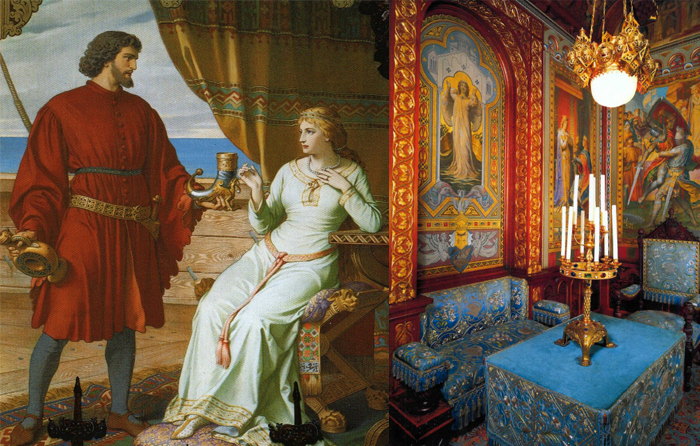

Сказочный Нойшванштайн: Как король Баварии посвятил замок Вагнеру и вдохновил Disney

Нойшванштайн – самый популярный замок в Баварии, место паломничества туристов. С точки зрения архитектуры он курьезен – заимствования из готики, Ренессанса, барокко, мавританской архитектуры... В его основе – театральные декорации. Да-да, Нойшванштайн был живым, материальным воплощением эскизов театрального художника-оформителя Кристиана Янка к опере «Лоэнгрин» Вагнера. Впоследствии Янк был привлечен к проектированию замка вместе с архитектором Эдуардом Риделем.

Людвиг был фанатично увлечен музыкой Вагнера, по-своему влюблен в него, оказывал ему финансовую поддержку и считал своим близким другом. В шестнадцать лет он посетил премьеру «Лоэнгрина» в Мюнхене – и это стало поворотным моментом в его судьбе. Во время своих горных прогулок он полюбил представлять себя Лоэнгрином и даже заказал себе костюм, в котором казался себе похожим на героя оперы. Вагнеру же Людвиг писал: «Замок будет священным и неприступным… здесь мы будем чувствовать божественное дыхание небес». И это правда – Нойшванштайн расположен в удивительно красивом месте. Он возвышается на вершине скалы и прекрасно вписывается в ландшафт. Откуда бы ни падал на него взгляд, Нойшванштайн великолепен в любом ракурсе – и всякий раз открывается по-новому, то сверкает белизной на фоне горного хребта, то нависает над ущельем, то, зачарованный своей красотой, глядится в горное озеро…

Это цитата сообщения Alexandra-Victoria Оригинальное сообщение

"Планета кошек"... Susan Herbert (England, 1945-2014) на картинах старых мастеров. (часть-6)

Вся коллекция художника - здесь

Наведите курсор, что увидеть название

В Фейсбуке:

"Сегодня 20 декабря 2020 года в 20 часов 20 минут 20 секунд обязательно надо выпить рюмочку.

Не знаю почему, но такое больше ни когда не повторится!"

Комментарий:

"День чекиста."

С 1 августа пытаюсь написать историю своих родов, но пока все никак. Во второй половине мая я родила девочку. 4080 и 55 см. Родила, как и прописали врачи с эпидуралкой (почему-то без нее первые роды были не такие болезненные - этот раз я плакала).

Девочки совершенно разные.Разное отношение отцов к ним. Да, и это материнство для меня другое. Если про Марго я говорила я и Маргарита, то сейчас "мы". Этот раз "мы покакали", "мы поели" и т.п. Похоже в этот раз я себя теряю...

Но при всем при этом я почти отучилась на организатора пространства - осталось "защитить практику" и вперед на организацию своего дома. Дом с 4 детьми требует организации ;), а дома большую часть времени именно столько детей.

Учусь еще на 3-х направлениях, но это уже из области эзотерики.

Марго не ходит в садик с марта. Завтра пойдем на пробное занятие к логопеду. Хотела в следующем году, но чувствую, что в садик она ходить не будет - к школе будет готовиться с репетитором, а это будет накладно. Я в следующем году планирую отдавать.\

Пытаюсь читать и вязать, но пока не особо получается.

Это цитата сообщения МАРЬЯША7 Оригинальное сообщение

С днем рождения Oldbuka (Володя !).......

|

|

|

Это цитата сообщения Krashevseh Оригинальное сообщение

Магические тропы, ведущие прямо в сказку

Дороги и тропы в искусстве всегда были символом приключений, спокойствия или даже одиночества и умиротворения. Фотографы, в свою очередь, тоже не обходят такие живописные объекты стороной. В этом выпуске вы найдете волшебные аллеи, по которым так и хочется пройтись, пробежаться или неспешно прогуляться в одиночестве, а может быть, и вдвоем. Кажется, что если пройти еще немного по любой из них, то обязательно попадешь прямо в сказку.