Это цитата сообщения Елена11 Оригинальное сообщение

Глядя на эти колоссальные, сложные инженерные сооружения, в голове невольно снова возникают следующие вопросы: Откуда пресловутая «Римская империя» черпала финансовые, материальные и человеческие ресурсы, чтобы вести практически одновременные, грандиозные строительные проекты в разных концах Европы? Откуда она набирала такую ораву, во-первых, квалифицированных специалистов – руководителей, инженеров, специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, и, во-вторых, легионеров и просто рабов? Это же, какую «армию» надо было иметь, чтобы по всей Европе непрерывно строить колоссальные по сложности и размаху сооружения!

«Учёные» придумали сказку о том, что рабами было всё местное население, которое римляне безчеловечно завоевали и затем погнали на стройки века. Допустим. Тогда возникают следующие вопросы: а кто и чем кормил всю эту ораву? Кто охранял рабов, если легионеры вкалывали кирками и лопатами? И зачем было безчеловечным завоевателям, в таком случае, прилагать титанические усилия, чтобы резко улучшать условия жизни в завоёванных странах: строить акведуки, дороги, театры на десятки тысяч мест, общественные бани, канализацию и прочие блага цивилизации? Для кого были предназачены эти блага, если все местные были рабами? Для самих легионеров? Для их семей? Для «римлян»? Так они в Риме и так хорошо жили!

Что-то здесь не сходится!

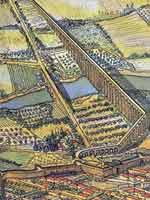

Акведук (лат. Aquaeductus, от aqua – вода и duco – веду) – водовод для подачи воды к населённым пунктам и оросительным системам из источников, расположенных выше них на местности. Акведуком называют также часть водовода в виде арочного моста над оврагом, рекой, дорогой. Посмотрим же на некоторые, наиболее выдающиеся «римские» акведуки – настоящие чудеса архитектуры и инженерной мысли. Античные строители протягивали акведуки, как под землёй, так и по её поверхности. Там, где нужно было провести акведуки по оврагам, рекам, ущельям, строились арочные пролёты, которые имели множество ярусов, что не только красиво выглядело, но и обеспечивало прочность и долговечность всей конструкции.

Акведук Pont du Gard (букв. – «мост через Гар») находится в г. Ниме, что на юге Франции. Его длина – 275 метров, высота – 48 метров. У учёных нет однозначного ответа о времени сооружения этого акведука. Одни считают, что он был сооружён в 19 году до н.э., другие – что в середине I в н.э. Аквведук возведён из каменных блоков, некоторые из которых весят почти 6 тонн, и уложены друг на друга без скрепляющего раствора. Почти 50-километровое сооружение протянуто по очень сложной местности (через высокие холмы и реки). Акведук в части, предаставленной на фото, состоит из 3-х ярусов, расположенных друг над другом. Нижний ярус состоит из 6 арок, высота каждой – до 20 метров. На среднем ярусе – 11 арок, а над ними построено ещё 35. Уклон акведука составляет всего 34 см на километр (1:3000), и спускался он всего на 17 метров по вертикали при всей его длине в 50 км. В древние времена акведук подсоединялся к водозабору 6-метрового диаметра, от которого в 5 направлениях расходились трубы. Транспортировка воды только за счёт силы тяжести была очень эффективна: через Пон-дю-Гар проходило 20 000 кубических метров воды в день.

Интересно, что к IX веку акведуком перестали пользоваться по назначению и превратили его в мост для повозок (т.е. он проработал «всего» 1000 лет!). Для пропуска габаритных транспортных средств часть опор была выдолблена, что создало угрозу обвала всего сооружения. В 1747 г. (ещё через 750 лет) неподалёку был построен современный мост, движение по Пон-дю-Гару было постепенно закрыто, а сам древний памятник по приказу Наполеона III был отреставрирован.

Очень известный и потрясающе красивый акведук сохранился в г. Сеговия (Segovia), расположенном на севере Испании. Его длина – 728 м, высота – 28 м. Он является наземным отрезком 18-километрового водопровода и состоит из 166 арок. Уклон этого акведука составляет 1%. Построен, предположительно, в I веке н.э.

Не менее величественные остатки колоссального акведука ещё сохранились в г. Мерида (Merida), расположенном на западе Испании. Его длина – 840 м, высота 25 м. Длина всего водопровода составляет почти 12 километров, и до настоящено времени сохранилось 73 столба разной степени разрушенности. Построен, предположительно, в конце I в. н.э.

Когда видишь такую красоту и монументальность, прослужившую тысячи лет, сразу возникает вопрос: кто смог спроектировать такие сложнейшие с инженерной точки зрения конструкции? Кто произвёл необходимые, сложнейшие измерения и расчёты? Кто создал технологию такого строительства? И кто смог всё это построить?! Откуда вдруг взялись многие тысячи инженеров, мастеров и рабочих высочайшей квалификации, которые смогли очень качественно, непостижимо точно и надёжно (на века!) реализовать объекты, подобные которым мы сегодня построить не в состоянии?

По версии современных историков, эти три гигантских сооружения, находящиеся друг от друга на расстоянии в тысячи километров, были построены практически одновременно. И строились они, как нам рассказывают «учёные», рабами и легионерами (солдатами). Вот так, дёшево и сердито. Главное – пригнать побольше рабов и легионеров, и сложнейшие сооружения будут расти, как грибы после дождя!

В эту незатейливую версию «учёных» может поверить лишь тот, кто практически ничего не знает, и не имеет ни о чём ни малейшего понятия, т.е. невежественный человек, которому всё это совсем не интересно! А читатели, не разучившиеся пользоваться своим разумом, сразу поймут, что здесь что-то не так! Вернее – всё не так!!

Если в прошлом была сплошная дикость, как говорят нам исТОРики, то почему наши «дикие» предки могли строить то, что веками работало и не разрушалось? И почему мы, такие умные и цивилизованные, строим дома, которые падают всего через несколько десятков лет? Кто же здесь в действительности дикий и необразованный? Почему «римские» легионеры с рабами могли строить колоссальные объекты, которые стоят по 2000 лет, а у нас плотины разрушаются через 30-40 лет? Получается, что «римские» легионеры (простые солдаты) тех времён были непотижимо умнее сегодняшних «доцентов с кандидатами»?

И ещё возникает один большой вопросик: откуда на всё это брались деньги? Какой бы большой не была «римская» Империя в рассказах исТОРиков, очень трудно поверить в то, что она была способна финансировать строительство этих махин. Мы же читаем, что «римляне» всё время воевали и якобы кого-то завоёвывали, а такие мероприятия сами по себе очень затратны! Однако, как мы уже успели увидеть, в это же время в Империи строилось множество высококачественных дорог, благоустроенных городов с банями, фонтанами, театрами и храмами, а также загородные виллы, мосты и множество других, малых и больших акведуков практически во всех завоёванных странах. Откуда же у непрерывно воюющей страны могут взяться средства на строительство по всему миру?

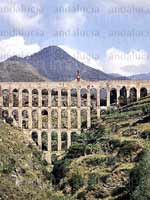

Давайте посмотрим ещё на некоторые акведуки (вернее, на их наземные части), расположенные, как нам говорят, в самых западных провинциях «Римской» империи. Акведук в провинции Гранада, городах Нерха (Nerja), Кордоба (Cordoba), Малага (Malaga) на юге Испании.

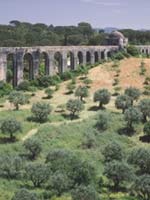

Очень впечатляющие акведуки сохранились в городе Севилья (Sevilla) на юге Испании, в провинциях Уэска (Huesca) и Наварра(Navarra) на севере Испании, и в городе Пласенсия (Plasencia) на западе Испании.

Акведук в городе Толедо (Toledo) в центре Испании, в городе Таррагона (Tarragona) и в провинции Валенсия (Valencia) на востоке Испании, и акведук в Португалии.

Мы здесь перечислили те замечательные гидротехнические сооружения древности (не все, конечно), которые расположены на небольшой части «Римской» империи – только на Иберийском полуострове, не рассматривая ни Северную Африку, ни Британию, ни Балканы, ни Ближний Восток. А там тоже строились акведуки. Да ещё какие! Например – Карфагенский акведук в Тунисе, длина которого была 132 км, а высота – 20 м. Он пересекал несколько долин. Говорят, что он был построен в начале II века. Или акведук Айфель, расположенный на территории Германии и снабжавший город Кёльн водой, которую приносил с гор на расстояние 130 км. Его датируют I веком н.э. (ещё один мега-проект I века!). Отличительной особенностью этого акведука является то, что он практически на всём своём протяжении находится под землёй. Как и во всех остальных акведуках, вода в нём движется под воздействием силы тяжести, без каких