Сатурн: Властелин колец

Из истории. Сатурн, наверное, наиболее красивая планета, если смотреть на нее в телескоп или изучать снимки «Вояджеров» и "Кассини". Сказочные кольца Сатурна нельзя спутать ни с какими другими объектами Солнечной системы.

Планета известна с самых древних времен. Максимальная видимая звездная величина Сатурна +0,7m. Эта планета – значительно слабее по блеску, чем Венера, Юпитер и Марс. Его тусклый свет, имеющий матово-белый оттенок, а также очень медленное движение по небу создали планете дурную славу: рождение под знаком Сатурна издревле считалось плохим предзнаменованием.

Атмосфера. В телескоп средней силы хорошо заметно, что шар Сатурна сильно сплюснут - еще сильнее, чем Юпитер. Его сжатие составляет порядка 10 %. На "поверхности" планеты выделяются параллельные экватору полосы, правда менее четкие, чем у юпитера. В этих полосах можно

|

Название:

|

Сатурн

|

|

Диаметр:

|

120 000 км

|

|

Масса:

|

5,7*1026 кг

|

|

Плотность:

|

690 кг/м3

|

|

Период вращения:

|

10 часов 40 мин 30 с

|

|

Ср расст от Земли:

|

9,54 а.е.

|

|

Период обращения:

|

29,46 года

|

|

Эксцентриситет орбиты:

|

0,056

|

|

Наклон орбиты:

|

2,5°

|

|

Более подробную информацию о Сатурне и его спутниках см. здесь

|

|

[300x200] [300x200] |

|

Светло-желтый Сатурн внешне выглядит скромнее своего соседа - оранжевого Юпитера. У него нет столь красочного облачного покрова, хотя структура атмосферы почти такая же. Как и Юпитер, Сатурн в основном состоит из водорода и гелия. Только содержание гелия в его атмосфере ниже: он более равномерно распределен по всей массе планеты. Вследствие меньшей силы тяготения атмосфера Сатурна глубже Юпитерианской. Видимо, у Сатурна мощнее верхний слой светлых перистых аммиачных облаков, что делает его не таким "цветным" и полосатым.

Сатурн имеет одну интересную особенность: он – единственная планета в Солнечной системе, чья плотность меньше плотности воды (700 кг на кубический метр). Если бы было возможно создать огромный океан, Сатурн смог бы в нем плавать! Ускорение свободного падения на уровне облачной поверхности составляет g = 9,44 м/с2. АМС «Вояджер-1» выяснил, что около 7 % объема верхней атмосферы Сатурна – гелий (по сравнению с 11 % в атмосфере Юпитера), в то время как почти все остальное – водород. Поскольку предполагается, что условия формирования обеих планет одинаковы, то количество гелия на Сатурне должно быть примерно таким же, как и на Юпитере и Солнце. Недостаток этого элемента в верхней атмосфере может означать, что более тяжелый гелий, возможно, медленно опускается к ядру Сатурна. При этом выделяется тепловая энергия, которая излучается в космос. Минимальная температура на Сатурне – 82 К – измерена радиолучом «Вояджера-2».

Температура поверхности по измерениям теплового потока, исходящего из планеты в инфракрасной области спектра, определяется от - 190 до - 150 °С (что выше равновесной температуры - 193 °С), соответствующей получаемому от Солнца потоку тепла. Это свидетельствует о том, что в тепловом излучении Сатурна есть доля собственного глубинного тепла, что подтверждается и измерениями радиоизлучения.

Вдоль экватора планеты проходит гигантское атмосферное течение шириной в десятки тысяч километров, скорость его достигает 500 м/с. Ветра дуют, большей частью, в восточном направлении (напомним, что как и большинство планет, Сатурн вращается с запада на восток). Сила ветров ослабевает при удалении от экватора. Также, при удалении от экватора, появляется все больше западных течений. Преобладание восточных потоков (по направлению осевого вращения) указывает на то, что ветры не ограничены слоем верхних облаков, они должны распространяться внутрь, по крайней мере, на 2000 километров. Кроме того, измерения «Вояджера-2» показали, что ветра в южном и северном полушариях симметричны относительно экватора! Есть предположение, что симметричные потоки как-то связаны под слоем видимой атмосферы. Зависимость скорости ветров на Сатурне от широты. В атмосфере Сатурна часто наблюдаются штормы, хотя и не такие мощные, как знаменитое Красное Пятно. В частности, обнаружено пятно размером около 1250 км. Магнитное поле Сатурна более слабое по сравнению с Юпитером. Напряженность магнитного поля на уровне видимых облаков на экваторе 0,2 Гс (на поверхности Земли магнитное поле равно 0,35 Гс). Магнитосфера Сатурна отличается от юпитерианской. У Сатурна ось вращения совпадает с осью диполя. Некоторые заряженные частицы, двигаясь от полюса к полюсу, проходят через систему колец и поглощаются там льдом и пылью. Поэтому в области колец магнитосфера Сатурна очень пуста – в ней очень мало заряженных частиц.

Хотя пятна атмосферных вихрей на Сатурне уступают по размерам юпитерианскому Большому Красному Пятну, но и там наблюдаются грандиозные штормы, видимые даже с Земли.

Снимки, переданные АМС "Вояджер-1", обнаружили несколько десятков поясов и зон, а также различные конвективные облачные образования: несколько сот светлых пятен диаметром 2000 - 3000 км, коричневые образования овальной формы шириной ~10000 км и красное овальное облачное образование (пятно) у 55° ю. ш. Протяженность красного пятна на Сатурне 11 000 км, по размерам оно примерно равно белым овальным образованиям на Юпитере. Красное пятно на Сатурне относительно стабильно. Оно окружено темным кольцом. Полагают, что оно может представлять собой "верх" конвективной ячейки. Считают, что полосы в атмосфере Сатурна обусловлены температурными перепадами. Число полос достигает нескольких десятков, то есть намного больше, чем наблюдают с Земли, и больше, чем было обнаружено в атмосфере Юпитера. Ученые ожидали найти на Сатурне условия, сравнимые с условиями на Юпитере, поскольку в метеорологических явлениях обеих планет доминирующим фактором является нагрев за счет внутреннего источника тепла, а не поглощения солнечной энергии. Однако атмосферы Сатурна и Юпитера оказались весьма различными. Например, на Юпитере наибольшие скорости ветра зарегистрированы вдоль границ полос, а на Сатурне - вдоль центральной части полос, в то время как на границах полос и зон ветер практически отсутствует. В поясах и зонах атмосферы Юпитера чередуются западные и восточные потоки, которые разделяются областями сдвига. В отличие от этого,

[300x211] [300x211] |

|

|

Южное полушарие Сатурна. "Ураган Дракона", он хорошо виден на этом изображении, полученном в ближней ИК-области (цвета на рисунке искусственные). Исследуя результаты, полученные Кассини, ученые обнаружили, что "Ураган Дракона" является причиной таинственных вспышек в радиодиапазоне. Возможно, мы видим гигантскую грозу на Сатурне, когда радиошум возникает из-за высоковольтных разрядов в молниях.

|

|

При пролете около Сатурна АМС "Вояджер-1" обнаружила явления, которые, по-видимому, представляют собой интенсивные всплески радиоизлучения в районе планеты. Всплески происходили во всем регистрируемом частотном диапазоне и, возможно, исходят от колец планеты. Согласно другим предположениям, всплески могли быть порождены молниями в атмосфере планеты. Приборы АМС регистрировали скачок напряжения, в 106 раз превышающий то, что обусловила бы столь же удаленная вспышка молнии в земной атмосфере.

Ультрафиолетовый спектрометр зарегистрировал в южной полярной области Сатурна полярные сияния, охватывающие область протяженностью свыше 8000 км и сравнимые по интенсивности с такими явлениями на Земле.

Получены новые сведения об облаке нейтрального водорода, окружающего Сатурн в той же плоскости, в которой лежат кольца планеты и обращаются ее спутники. Ранее ученые предполагали, что это облако тороидальной формы расположено вдоль орбиты Титана и имеет своим источником атмосферу Титана, где происходит диссоциация метана с освобождением водорода. Однако ультрафиолетовый .спектрометр АМС "Вояджер-1" показал, что облако расположено не вдоль орбиты Титана, а простирается с расстояния 1,5 млн. км от Сатурна (несколько дальше орбиты Титана) до расстояния 480 тыс. км от нее (район орбиты Реи). Общая масса облака 25000 т, что согласуется с имеющимися теориями; плотность всего 10 атомов в 1 см3.

Молнии. Космический аппарат "Кассини", находящийся на орбите Сатурна, обнаружил на нем молнии и новый радиационный пояс, а также сияние вокруг крупнейшего спутника планеты. 5 августа 2005 радиоприборы и плазменно-волновое научное оборудование "Кассини" обнаружили радиоволны, образуемые молнией. Радиосигналы от этой молнии весьма эпизодичны и порой сопровождаются лишь слабой вспышкой, которой может и вообще не быть. Это позволяет предположить, что в средних и высоких широтах происходит ряд различных, возможно, недолговечных бурь. "Кассини" помог сделать ученым и еще одно открытие - с помощью магнитосферического прибора для формирования изображения чуть выше вершин облаков Сатурна обнаружен простирающийся вокруг планеты новый радиационный пояс. Визуальный и инфракрасный картографический спектрометр на борту "Кассини" зафиксировал на Титане дневное и ночное сияние, образуемое выбросами метана и окиси углерода в плотную атмосферу спутника. Освещенное Солнцем флуоресцентное метановое сияние в верхних слоях атмосферы Титана ожидалось, ночное же сияние стало сюрпризом.

Океан и ядро. Ниже атмосферы простирается океан жидкого молекулярного водорода. На глубине около половины радиуса планеты давление в нем достигает 3 млн атмосфер, и водород уже не может существовать в молекулярном состоянии. Он становится

[300x215] [300x215] |

|

|

Магнитосфера

|

|

Откуда взяться льду в центре Сатурна, где температура около 20 тыс. градусв? Ведь хорошо знакомая нам кристаллическая форма воды - обыкновенный лед - плавится уже при температуре 0 С при нормальном атмосферном давлении. Еще "нежнее" кристаллические формы аммиака, метана, углекислого газа, которые ученые также называют льдом. Например, твердая углекислота (сухой лед, используемый в различных эстрадных шоу) при нормальных условиях сразу же переходит в газообразное состояние, минуя жидкою стадию.

Но одно и то же вещество может образовывать различные кристаллические решетки. В частности, науке известны кристаллические модификации воды, отличающиеся друг от друга не меньше, чем печная сажа - от химически тождественного ей алмаза. Например, так называемый лед VII имеет плотность, почти вдвое превосходящую плотность обычного льда, и при больших давлениях его можно нагревать до нескольких сот градусов! Поэтому не стоит удивляться тому, что в центре Сатурна при давлении в миллионы атмосфер присутствует лед, т.е. в данном случае смесь из кристаллов воды, метана и аммиака.

Магнитосфера Сатурна по размерам примерно в три раза меньше магнитосферы Юпитера и простирается в направлении Солнца примерно на 1 млн. км. АМС "Вояджер-1" зарегистрировала ударную волну на расстоянии 26,2 RS от Сатурна. Магнитопаузу АМС пересекла несколько раз, последний раз на расстоянии 22,9 RS. Таким образом, установлено, что орбита Титана лежит в пределах магнитосферы планеты.

|

Кольцевая система Сатурна (нащвания колец и промежутков - "щелей")

|

|||||||||

|

Название

|

Расстояние от центра планеты

в радиусах (км) планеты |

Ширина (км)

|

Толщина (км)

|

Оптическая глубина

|

Общая масса (кг)

|

Альбедо

|

|||

|

D

|

1,11-1,24

|

67000-74500

|

7500

|

?

|

(0,01)

|

?

|

?

|

||

|

C "Креповое кольцо"

|

1,24-1,52

|

74500-92000

|

17500

|

?

|

0,08-0,15

|

1.1×1018

|

0,25

|

||

|

Щель Максвелла

|

1,45

|

87500

|

270

|

|

|

|

|

||

|

B

|

1,52-1,95

|

92000-117500

|

25500

|

(0,1-1)

|

1,21-1,76

|

2.8×1019

|

0,65

|

||

|

Щель Кассини

|

1,95-2,02

|

117500-122200

|

4700

|

?

|

0,12

|

5.7×1017

|

0,30

|

||

|

A

|

2,02-2,27

|

122200-136800

|

14600

|

(0,1-1)

|

0,70

|

6-2×1018

|

0,60

|

||

|

Щель Энкеa

|

2,214

|

133570

|

325

|

||||||

|

Щель Киллера

|

2,263

|

136530

|

35

|

||||||

|

F

|

2,324

|

140210

|

30-500

|

?

|

0,01-1

|

?

|

?

|

||

|

G

|

2,75-2,88

|

165800-173800

|

8000

|

100-1000

|

10-4-10-5

|

6-23×106

|

?

|

||

|

E

|

3-8

|

180000-480000

|

300000

|

(1000)

|

10-6-10-7

|

?

|

?

|

||

|

История открытий связанных с планетой Сатурн и его спутниками

|

|||||||||

| Год | Ученый | Открытие | |||||||

|

1610г

|

Г. Галилей

|

Первое телескопическое наблюдение Сатурна. Зарисовано как три звездочки.

|

|||||||

|

1633г

|

|

Первая зарисовка Сатурна.

|

|||||||

|

1655г

|

Г.Х. Гюйгенс

|

25 марта открывает кольцо Сатурна и первый спутник - Титан.

|

|||||||

|

1671г

|

Дж. Кассини

|

Открывает спутник Япет, 23.12.1672г - спутник Рея, 1675г - цель в кольце, в 1684г спутники Тефия и Диона.

|

|||||||

|

1790г

|

В. Гершель

|

Определяет период вращения Сатурна.

|

|||||||

|

1837г

|

И. Ф. Энке

|

Открывает вторую щель в кольце.

|

|||||||

|

1838г

|

И. Г. Галле

|

Открывает внутреннее кольцо Сатурна (кольцо С в кольце В).

|

|||||||

|

1840г

|

Дж. Ф. Гершель

|

Дает название первым пяти открытым спутникам.

|

|||||||

|

1857г

|

Д. К. Максвелл

|

Доказал теоретически, что кольца должны состоять из множества несвязанных частиц (работа печатается в 1859г).

|

|||||||

|

1876г

|

|

Открывается Белое пятно (наблюдается периодически).

|

|||||||

|

1895г

|

А.А. Белопольский

|

Доказывает метеорный состав колец Сатурна.

|

|||||||

|

1932г

|

|

В атмосфере планеты открыты метан и аммиак.

|

|||||||

|

1979г

|

КА "Пионер - 11"

|

Пролетая 1 сентября в 21400 км от планеты, обнаружил магнитосферу планеты и показал тонкую структуру колец. Открыты два новых кольца.

|

|||||||

|

1980г

|

КА "Вояджер - 1"

|

12 ноября пролетает мимо планеты в 123000 км, исследует спутник Титан, открывает 5 спутников, новые кольца.

|

|||||||

|

1981г

|

КА "Вояджер - 2"

|

27 августа сближается с планетой. Исследует Титан, радиационные пояса, магнитное поле.

|

|||||||

|

2000г

|

Бретт Глэдман

|

В течение года открывает 10 новых спутников у планеты.

|

|||||||

http://galspace.spb.ru/index49.html

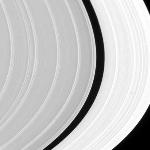

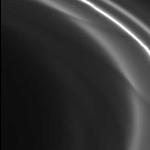

Существует 3 основных кольца, названных A, B и C. Они различимы без особых проблем с Земли. Есть и более слабые кольца – D, E, F. При ближайшем рассмотрении колец оказывается великое множество. Между кольцами существуют щели, где нет частиц. Та из щелей, которую можно увидеть в средний телескоп с Земли (между кольцами А и В), названа щелью Кассини. В ясные ночи можно даже увидеть менее заметные щели. Внутренние части колец вращаются быстрее внешних.

Ширина колец равна 400 тыс. км, однако в толщину они составляют всего несколько десятков метров.

[300x232] [300x232] |

|

|

Вид колец Сатурна.

|

|

Сквозь кольца можно увидеть звезды, хотя свет их при этом заметно ослабевает. Все кольца состоят из отдельных кусков льда разных размеров: от пылинок до нескольких метров в поперечнике. Эти частицы двигаются с практических одинаковыми скоростями (около 10 км/с, их скорости так хорошо уравнены, что соседние частицы кажутся неподвижными по отношению друг к другу), иногда сталкиваясь друг с другом. Под действием спутников кольцо немного выгибается, переставая быть плоским: видны тени от Солнца. Все же частицы медленно перемещаются в разных направлениях - со скоростью 1-2 мм/с.

Внешний вид колец меняется от года к году. Это обусловлено наклоном плоскости колец к плоскости орбиты планеты. Плоскость колец наклонена к плоскости орбиты на 26°. Поэтому в течение года мы видим их максимально широкими, после чего их видимая ширина уменьшается, и, примерно через 15 лет, они превращаются в слабо различимую черту. В 1610 году Галилео Галилей впервые увидел в телескоп кольца Сатурна, но не понял, что это такое, поэтому записал, что Сатурн состоит из частей.

В июле 1610 г. Галилео Галилей опубликовал зашифрованное сообщение такого содержания: "Отдаленнейшую из планет наблюдал тройную". "Отдаленнейшей из планет" в то время считали Сатурн, а его кольца выглядели в телескопе Галилея двумя туманными пятнами по краям планеты.

Полвека спустя Христиан Гюйгенс сообщил о наличии у Сатурна кольца, а в 1675 году Кассини обнаружил между кольцами щель.

Кольца Сатурна постоянно будоражили воображение исследователей своей уникальной формой. Кант первым предсказал существование тонкой структуры колец Сатурна. Пользуясь своей моделью протопланетного облака, он представлял себе кольцо в виде плоского диска из сталкивающихся частиц, вращающихся дифференциально вокруг планеты по закону Кеплера. Именно дифференциальное вращение, согласно Канту, является причиной расслоения диска на серию тонких колечек. Позднее Симон Лаплас доказал неустойчивость твердого широкого кольца. В середине прошлого века астрономы обнаружили десять колечек вокруг Сатурна. Выдающийся вклад в исследование устойчивости колец Сатурна внес Джеймс Максвелл, получивший премию Адамса за труд, в котором он показал, что такие узкие кольца также неустойчивы и будут падать на планету. И хотя вывод Maксвелла о падении гипотетического сплошного ледового кольца на планету был неправильным (такое кольцо гораздо раньше должно развалиться на куски), следствие из него – метеорное строение колен Сатурна – оказалось верным. Так, к концу XIX века гипотеза метеорного строения колец Сатурна, высказанная впервые Жаном Кассини, получила теоретическое, а в 1893 году – и наблюдательное подтверждение. В течение XX века шло постепенное накопление новых данных о планетных кольцах: получены оценки размеров и концентрации частиц в кольцах Сатурна, спектральным анализом установлено, что кольца – ледяные, открыто загадочное явление азимутальной переменности яркости колец Сатурна.

В течение 29,5 лет с Земли кольца Сатурна дважды видны в максимальном раскрытии и дважды наступают периоды, когда Солнце и Земля находятся в плоскости колец, и тогда кольца либо освещаются Солнцем "с ребра", либо оно для земного наблюдателя видно "с ребра". В этот период кольца почти совсем не видны, что свидетельствует об их очень малой толщине. Разные исследователи, основываясь на визуальных и фотометрических наблюдениях и их теоретической обработке, приходят к заключению, что средняя толщина колец составляет от 10 см до 10 км. Конечно, кольцо такой толщины увидеть с Земли "с ребра" невозможно.

В соответствии с законами Кеплера частицы на разных радиусах кольца движутся с различными соростями: чем ближе к планете, тем быстрее. В наиболее плотном кольце есть область, где частицы обращаются с периодом 10,5 ч, т.е. с той же угловой скоростью, с какой вращается Сатурн. Это значит, что относительно поверхности планеты они остаются неподвижными.

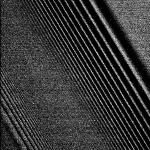

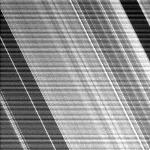

Что узнали "Вояджеры"?

Уже первые снимки колец, переданные АМС "Вояджер-1", показали небольшие цветовые вариации в кольцах, щель в кольце С, наличие вещества в делении Кассини и изменения в распределении и яркости вещества в кольцах С и В. Наиболее интересными деталями на первых снимках были "спицы" - радиальные тёмные образования, пересекающие некоторые участки яркого кольца В. Иногда "спицы" наблюдались в течение нескольких часов, хотя внутренний край кольца у основания "спицы" вращается вокруг планеты с большей скоростью, чем внешний край у вершины "спицы", и эти образования

[300x210] [300x210] |

|

|

Кольца Сатурна

|

|

должны бы были разрушиться.

Позже были получены снимки "спиц" при рассеивании солнечного света вперед. На этих снимках области спиц светлые, а не темные, как на первых снимках, сделанных при рассеивании света назад. Это позволило предположить, что области "спиц" содержат очень мелкие пылевидные частицы. Область, где наблюдаются "спицы", перекрывает зону кольца, обращающуюся вокруг Сатурна с такой же скоростью, как его магнитное поле. Это, по мнению некоторых ученых, может объяснить устойчивость спиц, несмотря на различную скорость движения частиц. Ученые предположили, что в результате взаимодействия между этими могшими частицами и электростатическими силами частицы могут концентрироваться в определенных областях или подниматься над плоскостью колец. Если кольцо заряжено, частицы в нем должны отталкиваться друг от друга, но силы гравитации удерживают их в кольце. Для крупных частиц силы гравитации больше сил отталкивания, и они остаются в кольце, для мелких частиц силы отталкивания больше, и они поднимаются над плоскостью кольца. Была высказана гипотеза, что магнитное поле планеты воздействует на заряженные мелкие частицы, находящиеся над кольцом В, "выстраивая их подобно железным опилкам" или заставляя слипаться. Еще одна гипотеза объясняет существование спиц волновыми явлениями вокруг кольца, оказывающими влияние на мелкие частицы, находящиеся на пути волны. Механизм, обуславливающий заряженность кольца, неясен. Предлагались гипотезы о том, что это происходит под влиянием атмосферы Сатурна или высокоэнергетического ультрафиолетового излучения Солнца.

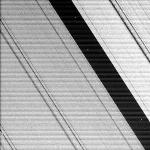

Снимки показали, что каждое из наблюдавшихся ранее шести колец Сатурна (D, С, В, A, F, Е - в порядке увеличивающегося удаления от планеты) состоит из большого числа узких колец. Полагали, что после полной обработки снимков могут насчитать 500 - 1000 узких колец. Несколько узких колец было обнаружено и в делении Кассини, которое ранее считали пространством, относительно свободным от вещества.

Съемка при рассеивании света вперед показала, что частицы в кольцах имеют размеры от нескольких микронов до нескольких метров. На основании характера прохождения радиосигналов АМС "Вояджер-1", через кольцо С сделан вывод, что размер частиц в этом кольце составляет от 10 см до 10 м, причем на каждую частицу размером 10 м приходится примерно 1000 частиц размером 1 м и примерно миллион мелких частиц. Мелкие частицы, по-видимому, состоят изо льда, а более крупные - из снега с включениями льда. Позже сообщалось, что, по данным радиозондирования, средний размер частиц в кольце С 1 м, а некоторые достигают 10 м. При этом отмечалось, что ранее предполагали меньший средний размер частиц. Сообщалось также, что, как показали радиозондирование и измерения в инфракрасном диапазоне, частицы являются кусками льда или силикатами с ледяным покрытием. Все же основная масса колец заключена в частицах метровых размеров.

Время от времени можно наблюдать эффективное зрелище - столкновение двух крупных частиц. Вот две глыбы размером с садовый домик начинают медленно соприкосаться друг с другом, сдвигая с поверхности целые сугробы рыхлого снега. Им не повезло: они не выдержали взаимного давления при ударе и медленно развалились на части. Типичная для колец "катастрофа" при скорости миллиметр в секунду! Два остатка первоначальных тел продолжают движение, а сброшенные с них сугробы снега, комки и снежная пыль неспешно разлетается в разные стороны, сверкая в лучах далекого Солнца. Через несколько дней "пострадавшие" частицы снова вырастут, поймав и поглотив огромное количество более мелких снежкой в кольцах.

Кольцо С - наименее яркое из трех "классических" колец (А, В и С). По-видимому, там вещество более рассредоточено. Самым ярким является кольцо В, где должна быть наибольшая плотность вещества. В кольце В частицы расположены так густо, что, залетев серидину, мы потеряем из виду звезды.

Помимо классических колец на снимках, переданных АМС "Вояджер-1", видно самое близкое к планете кольцо D. Предполагают, что оно образовано веществом, которое проникло через барьер, формирующий внутренний край кольца С.

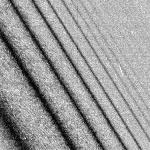

Кольцо F, судя по снимкам, может иметь несколько эллиптическую форму: некоторые участки этого

[300x232] [300x232] |

|

|

В щели Килера находится маленький спутник. Его диаметр 7 км. По-видимому, именно силы гравитации спутника возмущают орбиты частиц в кольцах. Поскольку внутренние частицы вращаются быстрее внешних, волновому эффекту подвержены только ведущие частицы внутренних колец и отстающие частицы внешних колец.

|

|

тонкого кольца расположены ближе к планете, чем другие участки. Это кольцо, по-видимому, образовано двумя, а возможно, и тремя свободно переплетенными "прядями". Ученые затрудняются объяснить это явление. Согласно одной гипотезе, поскольку кольцо F состоит из пылевидных частиц, они могут приобрести электрический заряд от солнечного света или от частиц солнечного происхождения и получить свойства миниатюрных электромагнитов. В этом случае взаимодействие их с магнитным полем Сатурна способно привести к переплетению колец. Вокруг кольца F обнаружены сгустки вещества. Один из них был настолько плотным, что его первоначально приняли за спутник. Последующий анализ показал, что это - область концентрации вещества, имеющая характерный размер 100 - 200 км. Высказывалось предположение, что более широкая часть этого сгустка в какой-то мере контролируется спутниками S-13 и S-14 или что сгусток содержит крупное тело, от которого откалываются куски в результате соударений, и поэтому в данной области наблюдается увеличенная плотность вещества. Сгустки, по-видимому, движутся по орбите вокруг Сатурна. Предполагают, что упомянутые спутники S-13 и S-14, расположенные по обе стороны кольца F, контролируют движение частиц в этом кольце.

Съемка колец при рассеивании света вперед обнаружила еще одно кольцо, которому предварительно присвоено обозначение G. Орбитальный радиус кольца G 150000 км. Полагают, что оно находится близ орбит "коорбитальных" спутников S-10 и S-11. Наблюдавшаяся на одном из этих спутников тень, возможно, отбрасывалась именно этим кольцом. На снимках видно также кольцо Е, простирающееся, возможно, на расстояние до 480000 км от планеты.

Вообще система колец, по-видимому, является относительно стабильным явлением для Сатурна. В отличие от этого, кольцо Юпитера, как полагают, представляет собой динамическую систему, которая постоянно саморегулируется, но имеет ограниченную продолжительность существования. Кольцо Юпитера, видимо, существует благодаря тому, что какие-то тела непрерывно подпитывают кольцо веществом или же в самом кольце есть необнаруженные тела, которые генерируют частицы. Что касается колец Урана, то о них известно относительно мало.

Возвращаясь к колечкам, среди них есть узкие потоки, отклоняющиеся от круговой орбиты. Края некоторых колец зазубриваются, а сами они колышутся под гравитационным напором спутников, изгибаясь и образуя волны. Спиральные волны, эллиптические кольца, странные переплетения узких колечек... все сюрпризы колец трудно перечислить.

Что узнал "Кассини"?

Станция "Кассини" была запущена 15 октября 1997 года. Для того чтобы оказаться на сатурнианской орбите, «Кассини» предстояло выполнить долгожданный и ответственный маневр торможения. Часть этого маневра вы можете наблюдать в этой таблице изображений.

Неправда ли, впечатляет? (даже такие маленькие изображения). На данный момент космический аппарат Кассини получил уже очень много изобржений и информации о планете, и о кольцах, и о спутниках Сатурна.

Долгое время считалось, что к Сатурну приблизился неосторожный спутник и был разорван его приливными силами "в клочки". Но данные "Вояджеров" опровергли это распространенное мнение. Сейчас установлено, что кольца Сатурна (и других планет тоже) представляют собой остатки огромного околопланетного облака протяженностью во многие миллионы километров. Из внешних областей этого облака сформировались спутники, а во внутренней образование спутников было "завершено". Так как скорости взаимных соударений растут при приближении к планете, возле каждой планеты имеется область, где частицы, достигнув определенныз размеров, начинают разваливаться от взаимных столкновений. Миллиарды лет соударений - и 10-метровые частицы дошли до такого рыхлого состояния, что рассыпаются от малейшего толчка на скорости мм/с. Любая крупная частица за несколько дней или недель проходит полный цикл от разрушения до восстановления. Эта взаимная конкуренция, не дающая образоваться крупным спутникам, ослабевает по мере удаления от планеты, и на некотором расстоянии часть вещества превращается в спутники, а часть все еще пребывает в раздробленном состоянии - в виде колец. Кстати, кольца за время своего существования сделали уже триллион оборотов - гораздо больше, чем спутники или планеты по своим орбитам. Суммарная масса ледяных колец Сатурна сравнима с массой его спутника Мимаса, радиус которого 200 км. Почему кольца плоские? Их сплющивание - это результат противоборства двух основных сил: гравитационной и центробежной. Гравитационное притяжение стремится сжать систему со всех сторон, а вращение препятствует сжатию поперек оси вращения, но не может помешать ее сплющиванию вдоль оси. Таково происхождение различных космических дисков, включая планетарные кольца. |