24 мая родились...

24-05-2025 07:02

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

1909

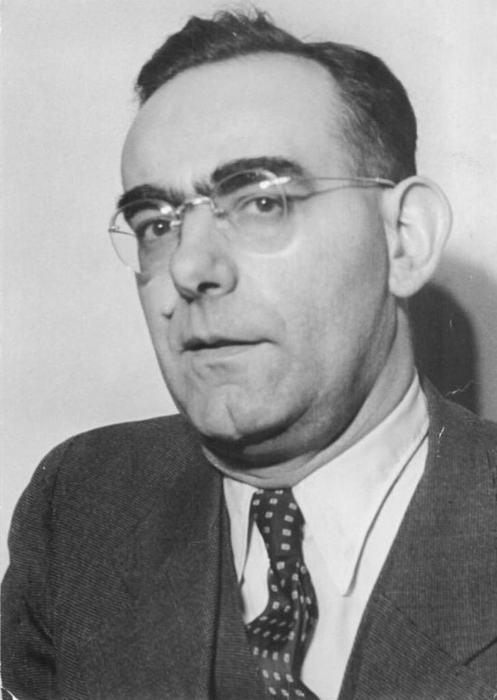

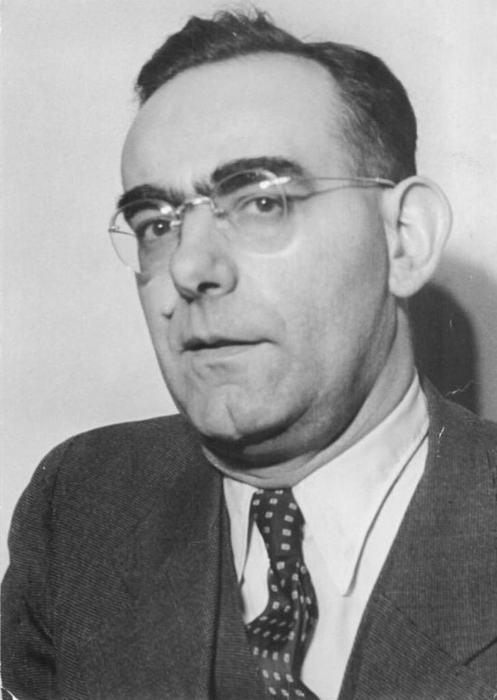

Луи Фюрнберг (немецкое имя — Louis Fürnberg)

чешский и немецкий писатель, поэт и журналист, композитор и дипломат. Автор «Песни партии», долгие годы служившей гимном Социалистической единой партии Германии. Родился в городе Йиглава, Моравия, Австро-Венгрия (ныне Чехия). Родом из семьи моравских текстильных промышленников еврейского происхождения, Луи провёл детство и юность в Карловых Варах. По окончании гимназии по желанию отца учился там же на одной из фарфоровых фабрик на художника-керамиста, но был вынужден оставить учёбу, заболев туберкулёзом. В 17 лет вступил в молодёжную социалистическую организацию. В 1927 году переехал в Прагу, где учился в Немецкой торговой академии. В 1928 году был избран в состав немецкой секции Коммунистической партии Чехословакии. Организовал агитационно-пропагандистскую группу «Эхо от левых» и в 1932—1936 годах являлся основным автором её текстов. Участвуя в одной из программ группы, в 1936 году Луи познакомился с коммунисткой Лоттой Вертхаймер, дочерью австрийского предпринимателя еврейского происхождения, на которой женился в 1937 году. До 1939 года Фюрнберг работал в коммунистической печати в Праге. После оккупации Праги германскими войсками в марте 1939 года Фюрнберги пытались бежать в Польшу, но в результате предательства были арестованы. После двух месяцев заключения жену Фюрнберга освободили, и ей удалось бежать в Лондон, сам Фюрнберг прошёл несколько тюрем и подвергался пыткам. Впоследствии семье жены удалось выкупить Фюрнберга у гестапо и добиться его высылки в Италию, где он воссоединился с женой в канун 1940 года. Фюрнберги бежали из Италии в Югославию, где в 1940 году в Белграде у них родился сын. В 1941 году они оказались в Палестине. Родные Фюрнберга, оставшиеся в Третьем рейхе, стали жертвами холокоста. В 1946 году Фюрнберг вернулся из Иерусалима в Прагу, где в последующие годы работал журналистом и корреспондентом многих газет, а затем перешёл на работу в министерство информации и в 1949—1952 годах служил первым советником (атташе по культуре) в посольстве Чехословакии в Восточном Берлине. При Клементе Готвальде в политической обстановке в Чехословакии стали нарастать антисемитские тенденции, и Луи Фюрнберг был вынужден сменить своё имя на Любомир. Смертные приговоры, вынесенные в этот период некоторым руководителям КПЧ, близким к Рудольфу Сланскому, в числе которых оказались друзья и знакомые Луи Фюрнберга, серьёзно повлияли на состояние его здоровья. В 1954 году Фюрнберг с женой переехал в Веймар, где получил должность заместителя руководителя научно-исследовательского и мемориального центра немецкой классической литературы. В 1955 году Фюрнберг был принят в Немецкую академию художеств. В том же году у него случился инфаркт миокарда, от которого ему уже не удалось оправиться.

Официальная церемония похорон Фюрнберга состоялась 27 июня на Веймарском историческом кладбище.

Супруга Фюрнберга Лотта, долгие годы работавшая редактором на радио, после смерти мужа занималась его архивом. Умерла в январе 2004 года в возрасте 92 лет в Веймаре.

Памятник Луи Фюрнбергу в Веймаре

Творчество

Фюрнберг считал себя политическим поэтом. Он писал преимущественно стихи, рассказы и романы. Его повесь «Встреча в Веймаре» посвящена Адаму Мицкевичу и Иоганну Вольфгангу Гёте. Драматические и музыкальные произведения Фюрнберга отражают его коммунистические взгляды, верность которым он сохранил до конца своей жизни. Имя Луи Фюрнберга в настоящее время прежде всего ассоциируется с «Песней партии», написанной навстречу IX съезду КПЧ, состоявшемуся в мае 1949 года. К своему большому разочарованию сам Фюрнберг на этот съезд не получил приглашения. После XX съезда КПСС в 1956 году «Песня партии» подверглась идеологической редактуре, в результате которой из текста исчезли упоминания Сталина. Сочинения: Hölle, Hass und Liebe, 1943; Der Bruder Namenlos. Ein Leben in Versen Mundus-Verlag, Basel 1947; Die Begegnung in Weimar. Novelle. Aufbau-Taschenbuchverlag, Berlin 1995, ISBN 3-7466-1067-2 (Nachdruck der Ausgabe Berlin 1952); Du hast ja ein Ziel vor den Augen (Der lesende Arbeiter; 4). Zentralbibliothek der deutschen Klassik, Weimar 1959; Heimat, die ich immer meinte. Böhmen und Deutschland in Gedichten aus dem Nachlass. Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar 1964; Lieder, Songs und Moritaten. Eine Auswahl. Deutsche Akademie der Künste, Berlin 1959; Mozart-Novelle. Manesse Verlag, Zürich 1991, ISBN 3-7175-8184-8; (Erstauflage 1947); Die spanische Hochzeit. 2. Aufl. Aufbau-Verlag, Berlin 1986 (Illustrationen von André Masson) (Erstauflage 1948); Und Sterne wandern, wie ich geh. Gedichte, Lieder, Songs. 2 Aufl. Henschel Verlag, Berlin 1981; Wanderer in den Morgen. Ein Gedichtskreis. Dietz Verlag, Berlin 1961; Herbert Meinke (Hrsg.): War ein Wintertag … Gedichte. Dahlemer Verlagsanstalt, Berlin 1996, ISBN 3-928832-07-7; Spätsommerabend, 1951 (Gedicht); Der Urlaub. Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar 1964 (Aus dem Nachlaß herausgegeben von Lotte Fürnberg und Gerhard Wolf). Литература: Rüdiger Bernhard (Hrsg.): Wanderer in den Morgen. Louis Fürnberg und Arnold Zweig. Verlag Meidenbauer, München 2005, ISBN 3-89975-527-8; Dieter Schiller: Der Träumer und die Politik. Louis Fürnberg zum 50. Todestag. Edition Helle Panke, Berlin 2007; Henri Poschmann: Durch Hölle, Haß und Liebe. Louis Fürnberg 1909—2009. In: Sinn und Form, S. 620—627; Шор В., Исповедь души, "Звезда", 1958, № 12; Гиленеон Б., Исповедь поэта, "Иностранная литература", 1959, № 1; Вайсбах Р., Народность и интернационализм, в сборнике: Эстетические позиции, Москва, 1973; Моты лева Т., Луи Фюрнберг — критик и публицист, "Иностранная литература", 1974, № 11; Девекин В., "Ничего прекрасней сердца нет", там же, 1975. № 12; Пронин В., "Сердца-антенны", "Литературное обозрение", 1975, № 7.

1910

Маргерис Зариньш (Маргер Оттович Заринь; Margeris Zarins)

советский латвийский композитор, народный артист СССР (1970). Родился в Яунпиебалга. Рос в музыкальной семье. Его отец (сельский учитель) был хорошим органистом. Мать пела в хоре Рижского оперного театра, часто выступала солисткой в концертах. В 1929 году окончил педагогический институт в Елгаве и, получив диплом школьного учителя, приехал в Ригу. В 1929-1933 учился в Латвийской консерватории в Риге. В 1940-1950 музыкальный руководитель Художественного театра имени Я.Райниса (Рига). Автор преимущественно вокальных, вокально-инструментальных произведений, музыки к спектаклям. Один из основоположников латышской оратории и латышской советской оперы. Среди сочинений: оперы "К новому берегу" (1955, Рига), "Зеленая мельница" (1958, там же), "Опера нищих" (1965, там же); оратории "Валмиерские герои" (1950; Государственная премия СССР, 1951), "Борьба с Чертовым болотом" (1951), "Махагони" (1964); кантата "Трубач из Талавы"(1937); вокально-инструментальная сюита "Ода качелям" (1940); для хора a cappella, циклы для голоса и фортепиано и др. В 1951-1952 и 1956-1968 председатель правления Союза композиторов Латвийской ССР. Республиканская премия Латвийской ССР (1957). Награжден орденом Ленина и медалями. Умер 27 января 1993 года. Литература: Грюнфельд Н., Просторный мир музыканта, "Советская музыка", 1965, № 7, страницы 29-35; Krasinska L., Margeris Zarins, Riga, 1960.

[437x700]

[437x700]

1910

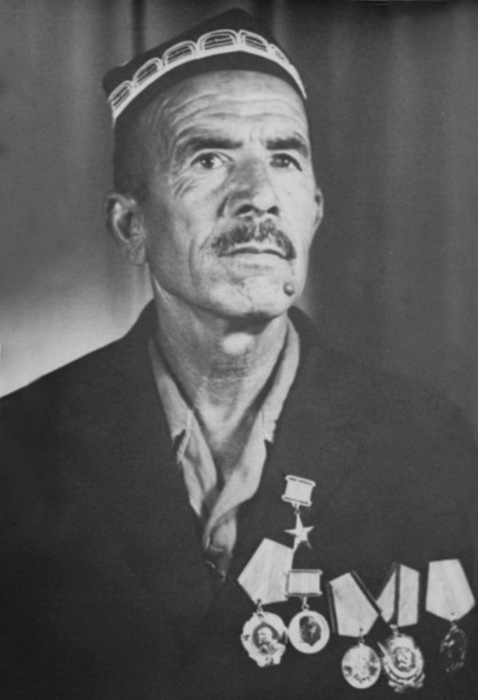

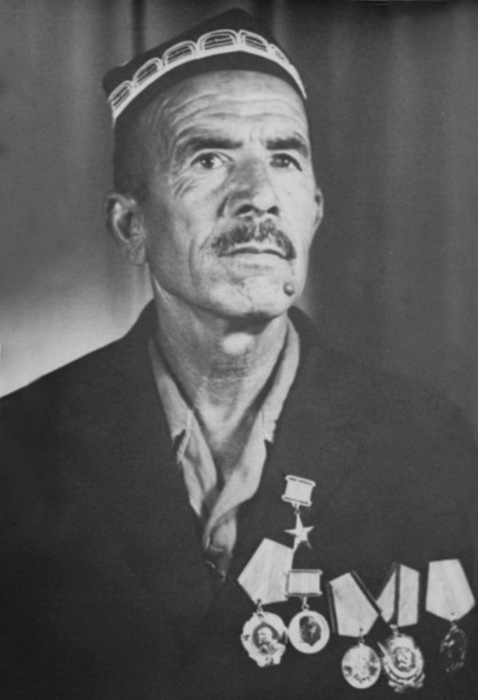

Петик Акопович Нерсесян

старший механик Октемберянской МТС Октемберянского района Армянской ССР. Родился в районе Хыныс (ныне – провинция Эрзурум) Турции. Армянин. В 1919 году семья Нерсесянов, спасаясь от турецкого геноцида, в числе других семей армянской национальности эвакуировалась в российское Закавказье. В дороге от голода умер отец, мать была вынуждена отдать 9-летнего Петика в детский дом в Новом Баязете. Позже они воссоединились и поселились в селе Юва (ныне – Шаумян), а в 1924 году перебрались в село Сардарапат Октемберянского (с 1930 года) района Армянской ССР. В 1926 году Петик Акопович поступил работать во вновь образованный колхоз «Новый путь». После окончания трёхмесячных курсов трактористов в городе Эривань (с 1936 года – Ереван) он стал работать механизатором, с 1928 года – в Октемберянской машинно-тракторной станции (МТС). Руководство заметило его деловые качества, и вскоре он был назначен механиком, а затем старшим механиком МТС, которая обслуживала подавляющее большинство хлопкосеющих колхозов Октемберянского района. П.А.Нерсесян много сделал для восстановления машинно-тракторного парка и бесперебойной работы Октемберянской МТС. В 1949 году хлопкоробы обслуживаемых ею колхозов получили урожай хлопка по 28,5 центнера с гектара на площади 2580 гектаров. Во многом этому способствовал старший механик МТС, обеспечивший своей работой перевыполнение в целом по обслуживаемым колхозам плана сбора урожая хлопка на 51,6 процента. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1950 года за получение высоких урожаев хлопка на поливных землях в 1949 году Нерсесяну Петику Акоповичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания были удостоены директор Октемберянской МТС Геворк Сукиасян и старший агроном Ваган Арутюнян. После расформирования МТС с 1958 года работал бригадиром мелиоративного отряда станции технического ремонта Октемберянского района. С 1968 года – персональный пенсионер союзного значения. Проживал в районном центре – городе Октемберян (ныне – Армавир, областной центр Армении). Умер в 1987 году. Похоронен на кладбище города Армавир. Награждён орденом Ленина (16 октября 1950), медалями, в том числе «За трудовую доблесть» (8 февраля 1944), а также серебряной медалью ВСХВ.

[506x700]

[506x700]

1910

Борис Михайлович Степанов

директор и научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института оптико-физических измерений. Родился в Санкт-Петербурге, в семье служащих. С 1928 года работал токарем на заводе "Знамя Труда". В 1930 году поступил в Ленинградский политехнический институт на инженерно-физический факультет, который окончил в 1935 году по специальности "химическая физика". С 1934 года работал в Ленинграде в Институте химической физики в лаборатории взрывчатых веществ. В 1941 году был призван в Красную Армию и направлен пиротехником в войсковую часть № 37418 Ленинградского фронта. В апреле 1943 года был назначен начальником Отдела хранения боеприпасов войсковой части № 01754 Ленинградского фронта. Участвовал в обороне Ленинграда, был контужен. После снятия блокады отдел, возглавляемый капитаном Б.М.Степановым, принимал участие в разминировании Ленинграда, его окрестностей и акватории. В 1945 году вернулся в Институт химической физики, который в это время уже находился в Москве. С 1946 года – заведующий электровакуумной лабораторией Спецсектора Института химической физики. В 1945 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук и в этом же году был утвержден в звании старшего научного сотрудника. В 1956 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора физико-математических наук, а в 1957 году получил звание профессора. Специализировался в области высокоскоростной фотографии, оптических и физических измерений однократных быстропротекающих процессов. Работая в Спецсекторе Института химической физики, участвовал в создании методов и специальной аппаратуры для регистрации ядерных взрывов в атмосфере. Исследовал проникающие излучения взрывов, электромагнитные импульсные наводки и прочее. Принимал участие в разработке широкого спектра приборов – от первичных преобразователей до сложных измерительных систем, которые использовались при проведении штатных измерений во время полигонных испытаний на Новой Земле и в Семипалатинске. С 1962 года – директор организованного на базе лаборатории Научно-исследовательского института электровакуумной и импульсной техники. В 1965–1981 годах – основатель (на базе НИИ импульсной техники), директор и научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института оптико-физических измерений (ВНИИОФИ). В 1981–1983 – генеральный директор Научно-производственного объединения ВНИИОФИ. Во ВНИИОФИ под руководством Б.М.Степанова разрабатывались методы и средства для измерения лазерного излучения, для лазерной и голографической микроскопии, голографической интерферометрии, лазерной нефелометрии. Были созданы уникальные электронно-оптические преобразователи, регистрирующие камеры серий ФЭР и ЛВЭ, новый тип ускорителя, на базе которого был определен государственный эталон спектральной плотности оптического излучения, а также другие национальные радиометрические и фотометрические эталоны. Одновременно – заведующий кафедрой автоматики (1956–1960), затем – организатор и заведующий кафедрой дистанционных измерительных систем экспериментальной физики Московского инженерно-физического института (1960–1972). В качестве заведующего кафедрой Московского инженерно-физического института разработал специальные курсы и создал учебную лабораторию для подготовки научных кадров высшей квалификации и инженеров-физиков для ядерной энергетики. Один из комплектов телеметрической аппаратуры для регистрации ядерных взрывов, созданный в Московском инженерно-физическом институте, использовался при измерениях взрыва самой мощной водородной бомбы на Новой Земле (1961). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 1980 года за выдающиеся заслуги в развитии метрологии, создании и эффективном использовании новейших средств измерений в интересах народного хозяйства и обороны страны, подготовке научных кадров и в связи с семидесятилетием со дня рождения Степанову Борису Михайловичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ему ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот". Депутат Моссовета (1969–1971). Жил в Москве. Умер 24 июня 1990 года.

[650x700]

[650x700]

Урна с прахом захоронена в Москве в колумбарии на Донском кладбище. Доктор физико-математических наук (1956), профессор (1957). Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1970). Лауреат Сталинской (Государственной) премии (1951, 1953). Лауреат Ленинской премии (1963). Награжден тремя орденами Ленина (11 сентября 1956, 7 марта 1962, 2 июня 1980), орденом Октябрьской Революции (20 апреля 1971), орденом Красной Звезды (6 марта 1944), орденом "Знак Почёта" (19 сентября 1953), орденом Трудового Красного Знамени (4 января 1954), медалями "За оборону Ленинграда", "За победу над Германией". Сочинения: Комплекс фотометрической голографической аппаратуры ВНИИОФИ // Измерительная техника. 1974. Том 12 (в соавторстве); Регистрация оптической информации на тонкие магнитные пленки. Москва, 1976 (в соавторстве); Основные результаты исследований электромагнитных явлений при взрывах зарядов ВВ // Метрология быстропротекающих процессов. Москва, 1977 (в соавторстве); Электронно-оптические преобразователи и их применение в научных исследованиях. Москва, 1978 (в соавторстве); Оптические свойства материалов при низких температурах: Справочник. Москва, 1980 (в соавторстве); Голографические измерения. Москва, 1981 (в соавторстве); Фотометрия быстропротекающих процессов: Справочник. Москва, 1983 (в соавторстве); Измерение параметров импульсных электромагнитных процессов: Учебное пособие. Москва, 1984 (в соавторстве).

1911

Не Вин (У Не Вин, Шу Маун)

государственный и политический деятель Бирмы. Родился в городе Паунгде, округ Проме, в семье провинциального служащего. Учился в Рангунском университете, с 1932 работал в департаменте почт и телеграфа. Накануне 2-й мировой войны 1939-45 состоял в патриотической организации Добама асиайон. Вместе с Аун Саном входил в группу "30 товарищей", ставшую ядром Национальной армии Бирмы. В период японской оккупации Бирмы (1942-1945) занимал ряд командных постов в Армии независимости Бирмы, был начальником штаба Армии обороны Бирмы. В 1944 вошел в состав Высшего совета Антифашистской лиги народной свободы, в 1945 командовал бирманскими войсками в районе дельты р. Иравади. В 1947 был избран членом Учредительного собрания, которое 4 января 1948 провозгласило независимость Бирмы. В 1948 назначен командующим войсками Северного военного округа, с августа 1948 - заместителем начальника Генштаба, в 1950-1972 - начальником Генштаба и главнокомандующим вооруженными силами Бирмы. В 1949-1950 заместитель премьер-министра, в 1958-1960 премьер-министр. 2 марта 1962 бирманская армия под руководством Не Вин взяла власть в стране; был создан Революционный совет, который возглавил Не Вин (совет действовал до марта 1974). В 1962-1974 Не Вин также председатель Революционного правительства (с 1971 - Совет Министров), с 1958 до 1972 министр обороны, в 1962 стал председателем Центрального организационного и Дисциплинарного комитетов Партии бирманской социалистической программы (ПБСП, основана в 1962). На 1-м съезде ПБСП (1971) Не Вин был избран председателем Исполкома ЦК ПБСП. Руководимые Не Вин Революционный совет и правительство осуществили ряд важных социально-экономических преобразований антифеодального и антиимпериалистического характера. После принятия в 1974 новой конституции Не Вин стал председателем Государственного совета Народного собрания (парламента) и президентом Социалистической Республики Бирманский Союз. Посетил СССР в 1961 и 1965.

1911

Константин Николаевич Дегтяренко

председатель колхоза имени Димитрова Новокузнецкого района Кемеровской области. Родился в городе Екатеринослав Екатеринославской губернии (по другим даным – в селе Озерищи ныне Донецкой области, Украина), ныне – город Днепр Днепропетровской области Украины. Украинец. В раннем детстве, потеряв обоих родителей, беспризорничал. В 1935 году поступил работать на Кузнецкий металлургический комбинат (КМК) в городе Новокузнецк Западно-Сибирского края (с 1937 года – Новосибирской области), дошёл до заместителя начальника цеха. Участник советско-финляндской войны 1939–1940 годов. В начале 1940-х годов К.Н. Дегтяренко был направлен на работу в колхоз имени Димитрова Кузнецкого района Новосибирской (с 1943 года – Кемеровской) области. В период Великой Отечественной войны колхоз стабильно выполнял плановые задания Правительства по поставкам сельскохозяйственной продукции, а Константин Николаевич был награждён орденом Красной Звезды и медалью. За получение высокого урожая картофеля в 1949 году награждён орденом Ленина. После слияния ряда колхозов в 1954 году К.Н.Дегтяренко возглавил укрупнённый колхоз имени Димитрова (центральная усадьба – село Костенково), в котором трудилось около 600 человек, имелись 73 трактора, 26 зерноуборочных комбайнов, 60 грузовых автомобилей. В период его правления колхоз быстро пошёл в гору и в начале 1960-х годов стал колхозом-миллионером. По итогам 7-й семилетки (1959-1965) в колхозе имени Димитрова урожайность зерновых выросла до 20 центнеров с гектара, поголовье крупного рогатого скота увеличилось с 400 до 1600 голов, надои – до 3564 килограммов молока на корову (по сравнению с 1954 годом надои увеличились в 32 раза). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1966 года за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок пшеницы, ржи, гречихи, риса, других зерновых и кормовых культур и высокопроизводительном использовании техники, Дегтяренко Константину Николаевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Председатель колхоза Дегтяренко не признавал выходных и праздников, 9 лет он не был в отпуске. Проживал в селе Костенково Новокузнецкого (до 1963 года – Кузнецкого) района. Скончался 3 февраля 1990 года. Одна из улиц в селе Костенково названа именем Дегтяренко. Награждён 2 орденами Ленина (31 октября 1949; 23 июня 1966), орденами Трудового Красного Знамени (2 апреля 1952), Красной Звезды (13 сентября 1945), медалями, в том числе «За трудовую доблесть» (31 марта 1945).

Герой Социалистического Труда К.Н.Дегтяренко (справа).

1911

Григорий Григорьевич Конский

российский актер, режиссер, педагог, народный артист РСФСР (1962). Занимался в Театральной студии под руководством Ю.А.Завадского. С 1930 г. актер и режиссер МХАТ. Характерный актер, мастерски выявлял индивидуальные особенности персонажа, подчеркивая, а то и гиперболизируя его отдельные черты: Джингль («Пиквикский клуб» по Ч.Диккенсу), Базиль («Безумный день, или Женитьба Фигаро» П.Бомарше), сэр Оливер («Школа злословия» Р.Шеридана), Губернатор («Мертвые души» по Н.В.Гоголю), Звездинцев («Плоды просвещения» Л.Н.Толстого). Наиболее интересны его сценические работы в пьесах А.Н.Островского: Салай Салтаныч и Лавр Мироныч («Последняя жертва»), князь Дулебов и Эраст Громилов («Таланты и поклонники»), Дудукин («Без вины виноватые»); в них раскрылось его особое комедийное дарование. С 1944 г. занимался режиссурой. Поставил: «Ангел-хранитель из Небраски» А.Якобсона (1953), «Ученик дьявола» Б.Шоу (1957), «Все остается людям» С.И.Алешина (1959); в Национальном театре в Будапеште - «Таня» А.Н.Арбузова (1959), «Живой труп» Л.Н.Толстого (1960). С 1940 г. преподавал в ГИТИСе, профессор (1965). Снимался в кино.

[497x700]

[497x700]

1911

Дмитрий Григорьевич Куропятник

командир пулемётного отделения пулеметной роты 234-го гвардейского стрелкового Черноморского полка (76-я гвардейская стрелковая Черниговская дивизия, 61-я армия, Центральный фронт), гвардии сержант. Родился в селе Константиновка ныне Новоодесского района Николаевской области (Украина), в крестьянской семье. Украинец. Образование начальное. Работал трактористом. Призван в армию в июле 1941 года Новоодесским райвоенкоматом. Во время Великой Отечественной войны в действующей армии – с сентября 1941 года. Сражался в различных соединениях, в том числе в воздушно-десантных войсках. Особо отличился в ходе Черниговско-Припятской наступательной операции Центрального фронта (26 августа – 30 сентября 1943 года) при форсировании Днепра. С небольшой группой автоматчиков 28 сентября 1943 года под огнем противника переправился на лодках через Днепр севернее Киева в районе села Мысы (ныне Репкинский район Черниговской области), в рукопашной схватке выбил противника из траншеи, захватил и удерживал рубеж, обеспечивая переправу подразделений полка. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра, Куропятнику Дмитрию Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В 1945 году демобилизован. Приехал на Алтай, жил и работал в районном центре Ребриха Алтайского края. После ухода на пенсию принимал участие в общественной жизни села, состоял в организационном комитете по созданию в Ребрихе Музея боевой славы (ныне Ребрихинский краеведческий музей). Скончался 7 июля 1981 года. Награжден орденом Ленина (15 января 1944), медалями.

[700x586]

[700x586]

В селе Ребриха на доме, где жил Д.Г.Куропятник, в 2012 году установлена мемориальная доска..

1911

Иван Константинович Немудрый

командир орудия батареи истребительного артиллерийского полка резерва фронта (3-й Украинский фронт), сержант. Родился в селе Белая Глина Медвеженского уезда Ставропольской губернии (ныне центр Белоглинского района Краснодарского края), в семье крестьянина. Украинец. В 1942 году был призван в Красную Армию Белоглинским райвоенкоматом. Воевал в артиллерийских частях. В 1943 году участвовал в форсировании реки Днепр. К 1944 году имел три тяжёлых ранения, командовал орудием 2-й батареи истребительно-артиллерийского полка. Свой подвиг совершил весной 1944 года. Из наградного листа: «Во время создавшегося тяжёлого положения в районе высоты 92,3 обвязался связками гранат и с криком «За родину! За Сталина!» бросился под танк противника, взорвал танк и погиб смертью героя». Командиром оперативной группы полковником Замятиным представлен к присвоению звания Героя. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство сержанту Немудрому Ивану Константиновичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) Место захоронения не установлено. Награжден орденом Ленина (28 апреля 1945, посмертно).

1912

Александра Ивановна Батракова

доярка колхоза имени Степана Халтурина Халтуринского района Кировской области. Родилась в деревне Чисть Орловского уезда Вятской губернии, ныне – Орловского района Кировской области, в семье крестьянина. Русская. В детском возрасте осталась сиротой. Получив начальное образование, одной из первых вступила в коммуну имени Степана Халтурина, образованную в 1929 году, с 1934 года ставшую одноимённым колхозом (центральная усадьба – деревня Моржи). Первоначально Александра Ивановна ухаживала за коровами первых коммунаров, пока те выполняли полевые работы. В 1930 году она перешла работать дояркой на животноводческую ферму. Применяя передовые приёмы раздоя коров, она добилась от рекордистки Амурки надоя по 5 тысяч литров молока за год, с ней же участвовала во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ) в 1940 году. В июне 1941 года Александра Ивановна представила на ВСХВ уже двух своих рекордисток – Абу и Амурку, но, узнав о начале Великой Отечественной войны, обоих их оставила в Москве, а сама с напарницей Екатериной Ершовой вернулись домой. В 1941 году вступила в ВКП(б)/КПСС. В годы войны и после её окончания А.И.Батракова продолжала увеличивать надои в своей группе коров, была в числе лучших доярок Халтуринского района. Одновременно она занималась улучшением породных качеств коров истобенской породы, становилась участницей Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР. На базе центральной фермы, где она трудилась, была создана районная школа передового опыта в животноводстве. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции Батраковой Александре Ивановне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1970 году она вышла на пенсию, но продолжала трудиться в колхозе. В 1972 году районной администрацией был учреждён именной переходящий приз, который Александра Ивановна вручала доярке Халтуринского (с 1992 года – Орловского) района, получившей наивысший прирост в надоях молока. Проживала в деревне Давыдовы (пригород Орлова). Скончалась 14 апреля 1994 года, похоронена на городском кладбище Орлова. Награждена орденами Ленина (22 марта 1966), Трудового Красного Знамени (24 апреля 1958), медалями, в том числе «За трудовую доблесть» (6 ноября 1948), «За трудовое отличие» (1 июня 1949), а также Малой серебряной медалью ВСХВ (1940) и медалями ВДНХ СССР.

[507x699]

[507x699]

1912

Николай Андреевич Иванцов

наводчик орудия 259-го гвардейского пушечного артиллерийского полка 17-й гвардейской пушечной артиллерийской бригады 5-й гвардейской артиллерийской дивизии прорыва 7-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта, гвардии младший сержант. Родился в селе Нижняя Добринка Жирновского района Волгоградской области, в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1943 года. Окончил 6 классов. Работал слесарем на хлопкоочистительном заводе в городе Иолотань Марыйской области республики Туркменистан, затем машинистом экскаватора в городе Ашхабаде. В Красной Армии с декабря 1941 года. Участник Великой Отечественной войны с октября 1942 года. Сражался младший сержант Иванцов на Донском, Степном и 2-м Украинских фронтах. Участвовал в ликвидации «Сталинградского котла», боях на Курской дуге, освобождении Харькова, Днепропетровска, в Корсунь-Шевченковской операции, освобождении Молдавии. В 1944 году в ходе Ясско-Кишинёвской операции Иванцов из своего орудия уничтожал фашистов на территории Румынии. Трижды был ранен, но каждый раз возвращался после излечения на фронт. Осенью 1944 года в составе своего артиллерийского полка с боями пришёл на территорию Венгрии. В конце 1944 года советские войска окружили в столице Венгрии крупную вражескую группировку. Начались ожесточённые бои по её ликвидации. Противник превратил каждый дом в Будапеште в опорный пункт. Решающую роль в разрушении этих вражеских гнёзд сыграли артиллеристы. Огнём прямой наводки они били в упор по огневым точкам противника. Наводчик орудия 2-й батареи 259-го гвардейского пушечного артиллерийского полка гвардии младший сержант Иванцов только 29 декабря 1944 года огнём своего орудия разрушил 6 дотов, в которых противник установил крупнокалиберные пулемёты и орудия. Жаркий бой разгорелся 3 января 1945 года. В тот день наш стрелковый батальон ворвался на территорию одного из заводов и закрепился там. Гитлеровцы пошли в контратаку, пустили с фланга танки и бронетранспортёры. Артиллерист Иванцов, находившийся со своим орудием в боевых порядках пехоты, смело встретил вражеские машины. Прямой наводкой он в упор расстреливал наседавших гитлеровцев. Понеся большие потери, противник отступил. Завод остался в руках советских воинов. 13 января 1945 года ночью Иванцов выкатил своё орудие поближе к переднему краю противника и на рассвете с расстояния 300 метров стал расстреливать вражеские огневые точки. Дерзкий удар артиллеристов позволил нашим воинам прорвать оборону противника. Вместе с пехотой пошли вперёд и артиллеристы. Но рядом с орудием разорвался вражеский снаряд. Наводчик Иванцов получил смертельную рану. Истекая кровью, он продолжал вести огонь. Последним своим выстрелом он уничтожил орудие противника…Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии младшему сержанту Николаю Андреевичу Иванцову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен Герой на кладбище советских воинов на Керепеши в Будапеште (Венгрия).. Награждён орденами Ленина, Славы III степени, медалями. Его именем названы улица и средняя школа в селе Нижняя Добринка Волгоградской области. Здесь же установлен бюст Героя. Приказом Министра обороны СССР Н.А.Иванцов навечно зачислен в списки личного состава воинской части.

1912

Ашот Аганикович Никоян

комбайнёр Талинской МТС Армянской ССР. Родился в селе Цпни Карсской области Российской империи (ныне – село Зибини ила Карс Турецкой Республики). Армянин. Во время армяно-турецкой войны 1920 года его семья переселилась в село Арег, вошедшее в 1930 году состав Талинского района Армянской ССР (ныне – Арагацотнской области Республики Армения). С раннего возраста, помогая родителям, занимался батрачеством. С 1932 года семья работала в колхозе села Арег. В 1935-1936 годах учился на курсах механизаторов сельского хозяйства в городе Ереван. После получения профессионального образования перешёл на работу в качестве тракториста в новообразованную Талинскую машинно-тракторную станцию (МТС). В 1939 году вступил ВКП(б)/КПСС. В трудные годы Великой Отечественной войны ему удалось добиться высоких результатов в сборе урожаев зерновых культур для помощи фронту, за что в 1944 году он был награждён орденом Ленина. В послевоенные годы был назначен комбайнёром и бригадиром тракторной бригады Талинской МТС. Стал одним из организаторов социалистического соревнования комбайнёров в республике. Своей работой способствовал повышению урожайности зерновых культур в Талинском районе. За высокие трудовые достижения по итогам 1950 года награждён орденом Трудового Красного Знамени. В 1951 году своим комбайном «Сталинец-6» за 25 рабочих дней намолотил 11162 центнера зерновых культур. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 августа 1952 года за получение высоких урожаев табака и достижение высоких показателей на уборке и обмолоте зерновых культур и семян трав в 1951 году при выполнении колхозами обязательных поставок и контрактации сельскохозяйственной продукции, натуроплаты за работу МТС и обеспеченности семенами всех культур для весеннего сева 1952 года Никояну Ашоту Аганиковичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В последующие годы также достиг больших успехов в труде. Для демонстрирования своих результатов несколько раз участвовал во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ) в Москве, где главным выставочным комитетом был отмечен наградами: малой золотой медалью и автомобилем «Победа». В 1958 году, после расформирования МТС, был назначен бригадиром тракторной бригады колхоза имени III Интернационала в селе Арег Талинского района Армянской ССР. Под его руководством бригада начала участвовать в соревновании за звание бригады коммунистического труда. Стал инициатором внедрения новаторских предложений и передового опыта в работу бригады. В 1959 году, в первый год семилетнего плана (1959-1965), руководимая им тракторная бригада выполнила намеченный производственный план на 115 процентов, сэкономив 5500 килограммов топлива. В результате бригада была удостоена звания бригады коммунистического труда. В дальнейшем перешёл на работу мастером производственного обучения Октемберянского сельского профессионально-технического училища № 1 в городе Октемберян (с 1959 года – Камо, ныне – Гавар). В течение своей трудовой деятельности передал свой опыт многим начинающим комбайнёрам. За успехи, достигнутые в годы восьмой пятилетки (1966-1970), награждён орденом Октябрьской Революции. Депутат Верховного Совета Армянской ССР 4-го и 5-го созывов (1955-1963). Также избирался членом пленума Талинского райкома Компартии Армении, делегатом III Всесоюзного съезда колхозников (1969) и республиканских съездов колхозников. Умер в 1996 году. Награждён 2 орденами Ленина (8 февраля 1944; 5 августа 1952), орденами Октябрьской Революции (8 апреля 1971), Трудового Красного Знамени (3 июля 1951), медалями, в том числе «За трудовую доблесть» (21 декабря 1953), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (6 июня 1945), а также малой золотой медалью ВСХВ.

[480x699]

[480x699]

1912

Михаил Афанасьевич (Михайло Опанасович) Стельмах

украинский советский писатель, поэт, драматург, академик Академии наук Украины (1978). Родился в селе Дьяковцы ныне Литинского района Винницкой области (Украина), в бедной крестьянской семье. В 1933 году окончил литературный факультет Винницкого педагогического института. С 1933 по 1938 год работал сельским учителем сначала в родном краю, а потом в Киевской области. Параллельно работал собирателем народного песенного творчества. Литературную деятельность начал в 1936 году. Первый сборник стихотворений «Доброе утро» вышел в 1941 году, перед самой войной. С началом Великой Отечественной войны М.А.Стельмах был рядовым артиллеристом, а затем фронтовым корреспондентом газеты 1-го Украинского фронта «За честь Отчизны» прошел по дорогам войны, был дважды тяжело ранен, контужен. После очередного ранения был эвакуирован в Уфу, работал в библиотеке в уфимском Доме офицеров. В 1944 году вернулся в ряды защитников Отечества и окончил войну на немецкой земле. Во время войны в Воронеже и Уфе вышли два сборника фронтовых стихов, а в 1943 году появилась напечатанная в Уфе книжка рассказов «Березовый сок». Если предвоенная книга лирики М.А.Стельмаха озарена улыбкой, то фронтовые стихи приобрели черты мужественной суровости, рядом с нежностью в них зазвучала сталь. И в людях, и в пейзаже поэт подчеркивал стойкость, выносливость, жизненную силу, упорство. Создавались стихи в перерывах между боями, в долгие госпитальные ночи. После окончания Великой Отечественной войны М.А.Стельмах вернулся на Украину. В 1945-1953 годах работал в институте искусствоведения, фольклора и этнографии Академии Наук УССР. Автор нескольких сборников стихов, пьес, книжек для детей. В романах и повестях М.А.Стельмаха запечатлены главные этапы жизни украинского села в ХХ веке: трилогия «Большая родня» (1949-1950; Государственная премия СССР, 1951), «Кровь людская - не водица» (1957), «Хлеб и соль» (1959), в 1961 году трилогия была переведена на русский язык, в том же году удостоена Ленинской премии; романы «Правда и кривда» (1961, русский перевод 1962) и «Дума про тебя» (1969), повести для детей «Гуси-лебеди летят» (1964, русский перевод 1965) и «Щедрый вечер» (1967, русский перевод 1967). Проза М.А.Стельмаха отличается глубоким проникновением в психологию крестьянина, богатством языка, лирико-романтической приподнятостью стиля, обилием фольклорных и этнографических элементов. Книги М.А.Стельмаха переведены на многие языки мира. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1972 года за литературную и общественную деятельность, а также в связи с приближающимся 60-летием Стельмаху Михаилу Афанасьевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». Последний роман - «Четыре брода» (1979, Государственная премия Украинской ССР имени Т.Г.Шевченко, 1980), изображает украинское село 1930-х годов и времен Великой Отечественной войны. Писатель говорил, что в жизни каждого человека есть четыре брода: голубой, как рассвет, - детство; как сон - хмельной брод любви; брод труда и житейских забот; и, наконец, - брод внуков и прощания. От того, как человек переправится через них, становится понятно, чего он стоит. Четыре года не мог издать свой роман М.А.Стельмах, и, как считал его сын Ярослав, именно это значительно сократило ему жизнь. Писатель, по-видимому, одним из первых в художественной литературе поднял вопрос о голодоморе 1933 года, геноциде против украинского народа, репрессиях, атмосфере недоверия и доносов. Он чувствовал, что не имеет права молчать, и его призвание - писать правду, как бы горька она ни была. Чиновники от культуры требовали вычеркнуть главы о Голодоморе, считая, что писать об этом совсем нецелесообразно. М.А.Стельмах не соглашался, потому что сам родился в крестьянской семье и писал о том, что хорошо знал. Он считал, что нельзя забывать о чёрных страницах нашей истории. Жил в Киеве (Украина).

[486x698]

[486x698]

Умер 27 сентября 1983 года. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве. Награжден 3 орденами Ленина, орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Отечественной войны II степени, медалями. Депутат Верховного Совета СССР 6-9-го созывов. В городе Винница на аллее писателей установлен бюст М.А.Стельмаха. Мемориальные доски установлены: в Киеве на доме, в котором он жил; в Виннице на здании учебного корпуса №1 Винницкого педагогического университета, в котором он учился. Сочинения: Твори, тома 1—6. (Вступительная статья Б. Буряка), Киев, 1972—1973: Поезii, Киев, 1958; в русском переводе — Мак цветет, Москва, 1974. Литература: Пархоменко М., О романах Михаила Стельмаха, в его книге: Обновление традиций, 2-е издание, Москва, 1975; Пискунов В., Трилогия М.Стельмаха, Москва, 1966; Бабищкiн О., Михайло Стельмах, Киев, 1961; Бурля и Ю., Михаиле Стельмах, Киев, 1962; Про Михаила Стельмаха, Киев, 1972; Домницький М., Михаиле Стельмах, Киев, 1973.

1912

Базарбай Мамбетович Уразбаев

казахский математик, доктор физико-математических наук (1964), профессор (1965), член-корреспондент Академии Наук Казахской ССР (1967). Окончил Ленинградский университет (1935), аспирантуру Казанского университета (1937). С 1937 г. заведовал кафедрой алгебры и теории чисел Казахского педагогического института имени Абая. Работал в области алгебраической теории чисел.

1912

Джоан Хаммонд

новозеландская певица (сопрано)

1913

Вилли Дауме

президент Национального олимпийского комитета Германии (ФРГ) в 1961-1992, вице-президент МОК в 1972-1976. Был противником бойкота московской Олимпиады.

[476x700]

[476x700]

1913

Григорий Андреевич Жмуденко

бригадир полеводческой бригады семеноводческого совхоза «Днепропетровский» Министерства совхозов СССР, Днепропетровская область Украинской ССР. Родился в селе Веселое (ныне Близнюковского района Харьковской области Украины). С 1929 года работал в совхозе «Днепропетровский» Петропавловского района Днепропетровской области бригадиром отделения имени Куйбышева. Участник Великой Отечественной войны. Был ранен и демобилизован. После возвращения работал бригадиром полеводческой бригады. В 1947 году получил урожай 30,39 центнера пшеницы на площади 88 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 1948 года за получение высоких урожаев пшеницы при выполнении совхозом плана сдачи государству сельскохозяйственных продуктов в 1947 году и обеспеченности семенами зерновых культур для весеннего сева 1948 года Жмуденко Григорию Андреевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Продолжал работать в совхозе бригадиром, затем заместителем директора совхоза до 1972 года. С 1972 по 1979 год – заведующий хозяйством совхоза. Жил в селе Украинское Петропавловского района, где размещается центральная усадьба совхоза. Умер 6 декабря 1982 года. Награжден орденом Ленина (3 мая 1948), медалями, в том числе золотой и серебряной медалями ВДНХ СССР.

1913

Хатам Нишанов

бригадир полеводческой бригады колхоза имени Молотова Вуадильского района Ферганской области, Узбекская ССР. Родился в Скобелевском уезде Ферганской области Туркестанского края, на территории нынешнего Ферганского района Ферганской области Узбекистана. Узбек. С юного возраста трудился в сельском хозяйстве, с началом в Узбекской ССР коллективизации – в полеводческой бригаде местного колхоза. Позже он возглавил бригаду в колхозе имени Молотова по выращиванию хлопка, которая из года в год увеличивала урожайность «белого золота». За получение в 1956 году урожая хлопка-сырца по 43 центнера с гектара на площади 65 гектаров Главный комитет Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ) наградил передового бригадира Малой золотой медалью. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 1957 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития советского хлопководства, широкое применение достижений науки и передового опыта в возделывании хлопчатника и получение высоких и устойчивых урожаев хлопка-сырца Нишанову Хатаму присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В последующие годы его бригада продолжала удерживать первенство среди полеводческих бригад родного колхоза «Москва» (с 1957 года) Вуадильского (позже – Ферганского) района по урожайности хлопка и других сельскохозяйственных культур. За урожай сена люцерны по 125 центнеров с гектара на площади 18,4 гектара и семян люцерны по 4,5 центнера с гектара на площади 13,7 гектара бригадир Х.Нишанов был награждён Бронзовой медалью Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР. С 1969 года – персональный пенсионер союзного значения. Жил в Ферганском районе Ферганской области. Дата его кончины не установлена. Награждён орденами Ленина (11 января 1957), Трудового Красного Знамени, медалями, а также Малой золотой медалью ВСХВ (9 июля 1958) и Бронзовой медалью ВДНХ СССР (23 февраля 1960).

[567x699]

[567x699]

1914

Герберт Лоуренс Андерсон (Herbert Lawrence Anderson)

американский физик-экспериментатор. Член Национальной академии наук США (1960). Родился в городе Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США. Работал в Колумбийском университете в 1939—1942 гг., в 1942—1944 гг. — в Металлургической лаборатории Чикагского университета, в 1944—1946 гг. — в Лос-Аламосской лаборатории. С 1946 г. — в Чикагском университете (с 1950 г. — профессор, в 1958—1962 гг. — директор Института ядерных исследований имени Э.Ферми. Работы по ядерной физике и ядерной технике, пионной и мезонной физике, физике элементарных частиц, ускорительной технике. Был близким сотрудником Э.Ферми в его экспериментальных исследованиях американского периода. В 1939 г. независимо от других экспериментально доказал деление ядра урана на два осколка под действием нейтронов и измерил энергию деления, открыл вторичные нейтроны, испускаемые при делении. В 1942 г. принимал участие в сооружении первого ядерного реактора и осуществлении управляемой цепной ядерной реакции деления. Исследовал мезонные атомы, рассеяние пионов на протонах, резонансы, в частности ещё в 1952 г. совместно с Э.Ферми наблюдал первую резонансную частицу — пион-нуклонный резонанс. В 1949 г. независимо от других установил трехчастичную схему распада мюона. Умер в Лос-Аламос, штат Нью-Мексико, США, 16 июля 1988 года. Литература: Храмов Ю.А. Андерсон Герберт Лоуренс // Физики : Биографический справочник / Под редакцией А.И.Ахиезера. — Издание 2-е, исправленное и дополненное. — Москва : Наука, 1983. — Страница 15. — 400 страниц. — 200 000 экземпляров; Harold M. Agnew. Herbert L. Anderson // Biographical Memoirs (National Academy of Sciences).

1914

Джеймс Ван-Аллен

один из пионеров научных исследований в космосе, заслуженный профессор университета Айовы. В 1958 году группа ученых под его руководством открыла радиационные пояса Земли.

1914

Николай Фёдорович Макаров

ведущий инженер-конструктор Конструкторского бюро приборостроения Министерства оборонной промышленности СССР, город Тула. Родился в селе Шилово Сапожковского уезда Рязанской губернии (ныне – поселок, районный центр Шиловского района Рязанской области), в крестьянской семье. Русский. Беспартийный. В семье был шестым ребёнком. Родители отправили мальчика к деду в деревню Танкачево (Сасовский район Рязанской области), где и прошло его детство. В 13 лет он вернулся к родителям, которые уже проживали в городе Сасово. Здесь окончил 5 классов средней школы, затем уехал в Рязань, где поступил в школу фабрично-заводского ученичества (ФЗУ), которое готовило рабочих для железнодорожной дороги. По окончании учебы получил специальность слесаря и в 1931-1935 годах работал слесарем по ремонту паровозов паровозоремонтного депо в Сасово. С 1936 года обучался в Тульском механическом институте. С началом Великой Отечественной войны в 1941 году Н.Ф.Макаров был отозван с преддипломной практики, ему была присвоена квалификация инженера, но диплома он не получил. Молодой специалист получил распределение в город Загорск Московской области, где было организовано производство пистолетов-пулемётов Шпагина (ППШ). Трудовая деятельность на этом предприятии началась для него с должности сменного мастера. Немного позже завод был эвакуирован в город Вятские Поляны Кировской области. Работая на этом предприятии, Макаров прошёл путь от мастера до ведущего конструктора. В 1943 году начал самостоятельную конструкторскую деятельность с принятия участия в конкурсе на проектирование нового патрона для армии. В этом же году Н.Ф.Макарову, как проявившему способности инженеру, дали возможность продолжать прерванную войной работу над дипломным проектом и защитить её. Он меняет прежнюю тему диплома и начинает проектировать автомат. Дипломный проект защищает на «отлично». Но в это время уже началось производство пистолета-пулемета Судаева (ППС) и автомат Макарова в серию не выпустили. После Победы, в 1945 году Н.Ф.Макаров перешёл на работу в ЦКБ-14 (ныне ГУП «Конструкторское бюро приборостроения», город Тула), где стал работать над новым самозарядным пистолетом для Вооружённых Сил. Как уже известно, этим пистолетом стал легендарный ПМ. Н.Ф.Макаров подготовил два образца: ТКБ-412 под патрон 7,62 мм и ТКБ-429 калибра 9 мм. В 1949 году на Ижевском механическом заводе была выпущена первая испытательная партия пистолета. Пистолет ТКБ-429 калибра 9 мм был принят на вооружение в 1951 году под названием «Пистолет Макарова» (ПМ), а с 1952 начался его массовый выпуск. Сегодня можно сказать, что создание пистолета стало самым значительным достижением Н.Ф.Макарова. Сам конструктор объяснял это тем, что отдавал работе над пистолетом много сил в процессе его производства. На сегодня ПМ - единственный в мире пистолет, успешно проходящий испытания в «комбинированных условиях», когда образец испытывается последовательно в условиях запыления, под дождем, с протертыми деталями и снова в пыли. ПМ по лицензии выпускался во многих странах (Болгария, ГДР, Китай), а также Польша, Венгрия и Чехословакия выпускали свои собственные образцы пистолетов под тот же патрон 9х18мм ПМ. Число выпущенных ПМ, в нашей стране и за границей, по подсчетам специалистов превысило 10 млн. штук. Помимо работы над пистолетом Н.Ф.Макаров занимался разработкой авиационных пушек и противотанковых управляемых ракет. Некоторые из его проектов были приняты на вооружение в армии. Так, совместно с конструктором Н.М.Афанасьевым, он участвовал в разработке 23-мм авиационной пушки (АМ-23, "АМ" означает "Афанасьев - Макаров"). Работа над АМ-23 шла в упорной борьбе с разработкой конструктора Б.Г.Шпитального. Проектируя АМ-23, Н.Ф.Макаров сделал более 60 изобретений и на все им были получены авторские свидетельства. При этом он долго занимался вопросом амортизации оружия при стрельбе. Основной проблемой оставалось снижение скорости и высоты бомбардировщика, если он давал залп из всех пушек. Пружинные амортизаторы разваливались от двух-трех очередей. Было принято новаторское решение - в казенной части пушки разместили специальную поршневую камеру, куда при выстреле отводилась часть пороховых газов и компенсировала усилие отдачи. Амортизатором стали сами газы. С момента разработки до выпуска серийного образца АМ-23 Н.Ф.Макарову объявили 44 выговора сразу. Он, как ведущий конструктор и человек высокой ответственности и морали, принимал все недоработки и ошибки своих подчиненных на себя. В 1954 году АМ-23 была принята на вооружение (устанавливалась на самолетах «Ту-16», «Ту-95», «М-3», «М-4», «Ан-8», «Ан-10», «Бе-6», «Бе-8»). В 1953 году было собрано всего 56 пушек, в 1954 – уже 1031, в 1955 - 3946 , а в 1956 году уже 2786. Авиационная пушка АМ-23 была снята с вооружения в 1972 году, выпускалась более 25 лет, что является очень высоким показателем для стремительно меняющегося авиационного вооружения. В период 1958-1960 годов в стране происходит переход от систем поражения артиллерийского типа к управляемым снарядам (УР) (комплексам управляемого вооружения). Н.Ф.Макаров приступил к работам по созданию принципиально новых для себя видов вооружения. Ряд его разработок не имели успеха. Но в итоге при непосредственном его участии, на основе новейших для того времени, достижений науки и техники был разработан, освоен в серийном производстве и сдан на вооружение армии ряд высокоэффективных образцов вооружения, таких как «Фагот», «Конкурс» (приняты на вооружение армии в 1970 и в 1974 году соответственно). За непосредственное участие в разработке «Фагота» и большой вклад в области оборонной техники Н.Ф.Макаров получил Государственную премию и звание Героя Социалистического Труда. За большие заслуги в создании образцов новой военной техники Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1974 года Макарову Николаю Фёдоровичу присвоено звание Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С 1974 года - на пенсии. Жил в городе Тула. Избирался депутатом Тульского областного Совета депутатов трудящихся, продолжительное время являлся членом областного Совета НТО "Машпром". Продолжал активную творческую работу, в частности, изобрёл машинку для закатывания консервов (изготовил по просьбе жены). Скончался 13 мая 1988 года после тяжелой болезни (перенёс семь инфарктов).

Похоронен в Туле на 1-м Городском кладбище (участок П).

Награждён двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалями. Лауреат Сталинской премии (1952), Государственной премии СССР (1967), премии имени С.И.Мосина. В городе Сасово Рязанской области на доме, в котором жил Н.Ф.Макаров, а также на школе, в которой он учился, установлены мемориальные доски.

Мемориальная доска в городе Сасово (на доме) Установлена в городе Сасово Рязанской области (улица Лесозаводская, дом 7) на доме, в котором родился и жил Н.Ф.Макаров.

Мемориальная доска в Сасово (на школе) Установлена в городе Сасово Рязанской области (улица Пушкина, дом 106) на здании школы №106, в которой учился Н.Ф.Макаров.

Дом в городе СасовоДом в городе Сасово Рязанской области (Лесозаводская улица, дом 7), в котором родился и жил Н.Ф.Макаров.

Н.Ф.Макаров

[505x700]

[505x700]

1914

Павел Николаевич Ненашев

старший чабан совхоза «Большой Царын» Сарпинского района Калмыцкой АССР. Родился в селе Старица ныне Черноярского района Астраханской области, в крестьянской семье. С 1931 года работал чабаном, в 1934 году вступил во вновь организованный совхоз «Большой Царын» (овцесовхоз №12) ныне Октябрьский район Калмыкии. Участник Великой Отечественной войны. Боевой путь прошёл в составе 120-го миномётного полка 33-й армии, был тяжело ранен. После демобилизации вернулся на родину и в течение 30 лет трудился чабаном маточных отар, добивался стабильных высоких результатов. Первым в совхозе внедрил зимний окот и стал ухаживать за спаренной отарой овец. Неоднократно участвовал во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции Ненашев Павел Николаевич удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». После выхода на пенсию проживал в селе Трудолюбие Волгоградской области. В Элисте на Аллее Героев установлен барельеф П.Н.Ненашева. Награждён орденами Ленина (22 марта 1966) и «Знак Почёта» (21 августа 1959), медалями, в том числе «За боевые заслуги», а также золотой (1956), двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями ВСХВ.

[469x700]

[469x700]

1914

Александр Степанович Новичков

командир батальона 609-го стрелкового полка (139-я стрелковая Рославльская дивизия, 50-я армия, 2-й Белорусский фронт), капитан. Родился в селе Городецкое ныне Майнского района Ульяновской области, в крестьянской семье. Русский. Окончил 7 классов. Жил и работал в Сталинграде (ныне Волгоград). С 1936 по 1938 год проходил действительную срочную службу в армии. Вновь призван Сталинградским горвоенкоматом в 1941 году. В действующей армии – с декабря 1941 года. Сражался на Западном и 2-м Белорусском фронтах. В 1942 году окончил курсы младших лейтенантов. Воевал в 139-й стрелковой дивизии. На Западном фронте в составе 50-й армии принимал участие в Ржевско-Вяземской наступательной операции (2 – 31 марта 1943 года). До августа 1943 года его дивизия в составе 50-й, а затем 10-й армии находилась в обороне в районе города Киров Калужской области. В составе 10-й армии участвовал в Смоленской стратегической наступательной операции – Спас-Деменской (7 – 20 августа 1943 года), Ельнинско-Дорогобужской (28 августа – 6 сентября 1943 года) и Смоленско-Рославльской (15 сентября – 2 октября 1943 года) наступательных операциях. За отличие в освобождении города Рославль Смоленской области дивизия получила наименование Рославльской. Во время Спас-Деменской операции командир стрелковой роты 609-го стрелкового полка старший лейтенант А.С.Новичков в боях за населенные пункты Игнатовка, Владимировка, Латыши, Ковалевка (Куйбышевский район Калужской области, северо-западнее города Киров) со своей ротой отражал в день по нескольку контратак противника, каждый раз заставляя его отходить с большими потерями. За период с 10 по 17 августа 1943 года его рота уничтожила до 95 солдат и офицеров, захватила 4 ручных пулемета, несколько велосипедов, взяла в плен одного солдата. А.С.Новичков был награжден орденом Красной Звезды и назначен командиром батальона. В составе 49-й армии участвовал в Оршанской наступательной операции (12 октября – 2 декабря 1943 года). 2 января 1944 в боях на территории Могилевской области получил осколочное ранение в висок и в ногу. На 2-м Белорусском фронте участвовал в Белорусской стратегической наступательной операции «Багратион» – Могилёвской (23 – 28 июня 1944 года), Минской (29 июня – 4 июля 1944 года) наступательных операциях в составе 50-й армии; Белостокской наступательной операции (5 – 27 июля 1944 года) в составе 49-й армии. Особо отличился в ходе Могилевской операции при освобождении города Могилев. Командир батальона капитан А.С.Новичков умело организовал 28 июня 1944 года форсирование Днепра. Переправившись через реку, батальон ворвался в город Могилёв и в уличных боях, отбив все контратаки противника, нанес ему большие потери. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество и героизм, проявленные в Белорусской стратегической операции, Новичкову Александру Степановичу присвоено звание Героя Советского Союза. Герою не суждено было получить высокую награду. 23 августа 1944 года во время боев на польской территории в районе города Замбрув (Подляское воеводство, юго-западнее Белостока) командир батальона 609-го стрелкового полка майор А.С.Новичков погиб, подорвавшись на мине. Похоронен в городе Замбрув. Награжден орденами Ленина (24 марта 1945) и Красной Звезды (30 августа 1943).

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

1909

Луи Фюрнберг (немецкое имя — Louis Fürnberg)

чешский и немецкий писатель, поэт и журналист, композитор и дипломат. Автор «Песни партии», долгие годы служившей гимном Социалистической единой партии Германии. Родился в городе Йиглава, Моравия, Австро-Венгрия (ныне Чехия). Родом из семьи моравских текстильных промышленников еврейского происхождения, Луи провёл детство и юность в Карловых Варах. По окончании гимназии по желанию отца учился там же на одной из фарфоровых фабрик на художника-керамиста, но был вынужден оставить учёбу, заболев туберкулёзом. В 17 лет вступил в молодёжную социалистическую организацию. В 1927 году переехал в Прагу, где учился в Немецкой торговой академии. В 1928 году был избран в состав немецкой секции Коммунистической партии Чехословакии. Организовал агитационно-пропагандистскую группу «Эхо от левых» и в 1932—1936 годах являлся основным автором её текстов. Участвуя в одной из программ группы, в 1936 году Луи познакомился с коммунисткой Лоттой Вертхаймер, дочерью австрийского предпринимателя еврейского происхождения, на которой женился в 1937 году. До 1939 года Фюрнберг работал в коммунистической печати в Праге. После оккупации Праги германскими войсками в марте 1939 года Фюрнберги пытались бежать в Польшу, но в результате предательства были арестованы. После двух месяцев заключения жену Фюрнберга освободили, и ей удалось бежать в Лондон, сам Фюрнберг прошёл несколько тюрем и подвергался пыткам. Впоследствии семье жены удалось выкупить Фюрнберга у гестапо и добиться его высылки в Италию, где он воссоединился с женой в канун 1940 года. Фюрнберги бежали из Италии в Югославию, где в 1940 году в Белграде у них родился сын. В 1941 году они оказались в Палестине. Родные Фюрнберга, оставшиеся в Третьем рейхе, стали жертвами холокоста. В 1946 году Фюрнберг вернулся из Иерусалима в Прагу, где в последующие годы работал журналистом и корреспондентом многих газет, а затем перешёл на работу в министерство информации и в 1949—1952 годах служил первым советником (атташе по культуре) в посольстве Чехословакии в Восточном Берлине. При Клементе Готвальде в политической обстановке в Чехословакии стали нарастать антисемитские тенденции, и Луи Фюрнберг был вынужден сменить своё имя на Любомир. Смертные приговоры, вынесенные в этот период некоторым руководителям КПЧ, близким к Рудольфу Сланскому, в числе которых оказались друзья и знакомые Луи Фюрнберга, серьёзно повлияли на состояние его здоровья. В 1954 году Фюрнберг с женой переехал в Веймар, где получил должность заместителя руководителя научно-исследовательского и мемориального центра немецкой классической литературы. В 1955 году Фюрнберг был принят в Немецкую академию художеств. В том же году у него случился инфаркт миокарда, от которого ему уже не удалось оправиться.

Официальная церемония похорон Фюрнберга состоялась 27 июня на Веймарском историческом кладбище.

Супруга Фюрнберга Лотта, долгие годы работавшая редактором на радио, после смерти мужа занималась его архивом. Умерла в январе 2004 года в возрасте 92 лет в Веймаре.

Памятник Луи Фюрнбергу в Веймаре

Творчество

Фюрнберг считал себя политическим поэтом. Он писал преимущественно стихи, рассказы и романы. Его повесь «Встреча в Веймаре» посвящена Адаму Мицкевичу и Иоганну Вольфгангу Гёте. Драматические и музыкальные произведения Фюрнберга отражают его коммунистические взгляды, верность которым он сохранил до конца своей жизни. Имя Луи Фюрнберга в настоящее время прежде всего ассоциируется с «Песней партии», написанной навстречу IX съезду КПЧ, состоявшемуся в мае 1949 года. К своему большому разочарованию сам Фюрнберг на этот съезд не получил приглашения. После XX съезда КПСС в 1956 году «Песня партии» подверглась идеологической редактуре, в результате которой из текста исчезли упоминания Сталина. Сочинения: Hölle, Hass und Liebe, 1943; Der Bruder Namenlos. Ein Leben in Versen Mundus-Verlag, Basel 1947; Die Begegnung in Weimar. Novelle. Aufbau-Taschenbuchverlag, Berlin 1995, ISBN 3-7466-1067-2 (Nachdruck der Ausgabe Berlin 1952); Du hast ja ein Ziel vor den Augen (Der lesende Arbeiter; 4). Zentralbibliothek der deutschen Klassik, Weimar 1959; Heimat, die ich immer meinte. Böhmen und Deutschland in Gedichten aus dem Nachlass. Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar 1964; Lieder, Songs und Moritaten. Eine Auswahl. Deutsche Akademie der Künste, Berlin 1959; Mozart-Novelle. Manesse Verlag, Zürich 1991, ISBN 3-7175-8184-8; (Erstauflage 1947); Die spanische Hochzeit. 2. Aufl. Aufbau-Verlag, Berlin 1986 (Illustrationen von André Masson) (Erstauflage 1948); Und Sterne wandern, wie ich geh. Gedichte, Lieder, Songs. 2 Aufl. Henschel Verlag, Berlin 1981; Wanderer in den Morgen. Ein Gedichtskreis. Dietz Verlag, Berlin 1961; Herbert Meinke (Hrsg.): War ein Wintertag … Gedichte. Dahlemer Verlagsanstalt, Berlin 1996, ISBN 3-928832-07-7; Spätsommerabend, 1951 (Gedicht); Der Urlaub. Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar 1964 (Aus dem Nachlaß herausgegeben von Lotte Fürnberg und Gerhard Wolf). Литература: Rüdiger Bernhard (Hrsg.): Wanderer in den Morgen. Louis Fürnberg und Arnold Zweig. Verlag Meidenbauer, München 2005, ISBN 3-89975-527-8; Dieter Schiller: Der Träumer und die Politik. Louis Fürnberg zum 50. Todestag. Edition Helle Panke, Berlin 2007; Henri Poschmann: Durch Hölle, Haß und Liebe. Louis Fürnberg 1909—2009. In: Sinn und Form, S. 620—627; Шор В., Исповедь души, "Звезда", 1958, № 12; Гиленеон Б., Исповедь поэта, "Иностранная литература", 1959, № 1; Вайсбах Р., Народность и интернационализм, в сборнике: Эстетические позиции, Москва, 1973; Моты лева Т., Луи Фюрнберг — критик и публицист, "Иностранная литература", 1974, № 11; Девекин В., "Ничего прекрасней сердца нет", там же, 1975. № 12; Пронин В., "Сердца-антенны", "Литературное обозрение", 1975, № 7.

1910

Маргерис Зариньш (Маргер Оттович Заринь; Margeris Zarins)

советский латвийский композитор, народный артист СССР (1970). Родился в Яунпиебалга. Рос в музыкальной семье. Его отец (сельский учитель) был хорошим органистом. Мать пела в хоре Рижского оперного театра, часто выступала солисткой в концертах. В 1929 году окончил педагогический институт в Елгаве и, получив диплом школьного учителя, приехал в Ригу. В 1929-1933 учился в Латвийской консерватории в Риге. В 1940-1950 музыкальный руководитель Художественного театра имени Я.Райниса (Рига). Автор преимущественно вокальных, вокально-инструментальных произведений, музыки к спектаклям. Один из основоположников латышской оратории и латышской советской оперы. Среди сочинений: оперы "К новому берегу" (1955, Рига), "Зеленая мельница" (1958, там же), "Опера нищих" (1965, там же); оратории "Валмиерские герои" (1950; Государственная премия СССР, 1951), "Борьба с Чертовым болотом" (1951), "Махагони" (1964); кантата "Трубач из Талавы"(1937); вокально-инструментальная сюита "Ода качелям" (1940); для хора a cappella, циклы для голоса и фортепиано и др. В 1951-1952 и 1956-1968 председатель правления Союза композиторов Латвийской ССР. Республиканская премия Латвийской ССР (1957). Награжден орденом Ленина и медалями. Умер 27 января 1993 года. Литература: Грюнфельд Н., Просторный мир музыканта, "Советская музыка", 1965, № 7, страницы 29-35; Krasinska L., Margeris Zarins, Riga, 1960.

[437x700]

[437x700] 1910

Петик Акопович Нерсесян

старший механик Октемберянской МТС Октемберянского района Армянской ССР. Родился в районе Хыныс (ныне – провинция Эрзурум) Турции. Армянин. В 1919 году семья Нерсесянов, спасаясь от турецкого геноцида, в числе других семей армянской национальности эвакуировалась в российское Закавказье. В дороге от голода умер отец, мать была вынуждена отдать 9-летнего Петика в детский дом в Новом Баязете. Позже они воссоединились и поселились в селе Юва (ныне – Шаумян), а в 1924 году перебрались в село Сардарапат Октемберянского (с 1930 года) района Армянской ССР. В 1926 году Петик Акопович поступил работать во вновь образованный колхоз «Новый путь». После окончания трёхмесячных курсов трактористов в городе Эривань (с 1936 года – Ереван) он стал работать механизатором, с 1928 года – в Октемберянской машинно-тракторной станции (МТС). Руководство заметило его деловые качества, и вскоре он был назначен механиком, а затем старшим механиком МТС, которая обслуживала подавляющее большинство хлопкосеющих колхозов Октемберянского района. П.А.Нерсесян много сделал для восстановления машинно-тракторного парка и бесперебойной работы Октемберянской МТС. В 1949 году хлопкоробы обслуживаемых ею колхозов получили урожай хлопка по 28,5 центнера с гектара на площади 2580 гектаров. Во многом этому способствовал старший механик МТС, обеспечивший своей работой перевыполнение в целом по обслуживаемым колхозам плана сбора урожая хлопка на 51,6 процента. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1950 года за получение высоких урожаев хлопка на поливных землях в 1949 году Нерсесяну Петику Акоповичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания были удостоены директор Октемберянской МТС Геворк Сукиасян и старший агроном Ваган Арутюнян. После расформирования МТС с 1958 года работал бригадиром мелиоративного отряда станции технического ремонта Октемберянского района. С 1968 года – персональный пенсионер союзного значения. Проживал в районном центре – городе Октемберян (ныне – Армавир, областной центр Армении). Умер в 1987 году. Похоронен на кладбище города Армавир. Награждён орденом Ленина (16 октября 1950), медалями, в том числе «За трудовую доблесть» (8 февраля 1944), а также серебряной медалью ВСХВ.

[506x700]

[506x700] 1910

Борис Михайлович Степанов

директор и научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института оптико-физических измерений. Родился в Санкт-Петербурге, в семье служащих. С 1928 года работал токарем на заводе "Знамя Труда". В 1930 году поступил в Ленинградский политехнический институт на инженерно-физический факультет, который окончил в 1935 году по специальности "химическая физика". С 1934 года работал в Ленинграде в Институте химической физики в лаборатории взрывчатых веществ. В 1941 году был призван в Красную Армию и направлен пиротехником в войсковую часть № 37418 Ленинградского фронта. В апреле 1943 года был назначен начальником Отдела хранения боеприпасов войсковой части № 01754 Ленинградского фронта. Участвовал в обороне Ленинграда, был контужен. После снятия блокады отдел, возглавляемый капитаном Б.М.Степановым, принимал участие в разминировании Ленинграда, его окрестностей и акватории. В 1945 году вернулся в Институт химической физики, который в это время уже находился в Москве. С 1946 года – заведующий электровакуумной лабораторией Спецсектора Института химической физики. В 1945 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук и в этом же году был утвержден в звании старшего научного сотрудника. В 1956 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора физико-математических наук, а в 1957 году получил звание профессора. Специализировался в области высокоскоростной фотографии, оптических и физических измерений однократных быстропротекающих процессов. Работая в Спецсекторе Института химической физики, участвовал в создании методов и специальной аппаратуры для регистрации ядерных взрывов в атмосфере. Исследовал проникающие излучения взрывов, электромагнитные импульсные наводки и прочее. Принимал участие в разработке широкого спектра приборов – от первичных преобразователей до сложных измерительных систем, которые использовались при проведении штатных измерений во время полигонных испытаний на Новой Земле и в Семипалатинске. С 1962 года – директор организованного на базе лаборатории Научно-исследовательского института электровакуумной и импульсной техники. В 1965–1981 годах – основатель (на базе НИИ импульсной техники), директор и научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института оптико-физических измерений (ВНИИОФИ). В 1981–1983 – генеральный директор Научно-производственного объединения ВНИИОФИ. Во ВНИИОФИ под руководством Б.М.Степанова разрабатывались методы и средства для измерения лазерного излучения, для лазерной и голографической микроскопии, голографической интерферометрии, лазерной нефелометрии. Были созданы уникальные электронно-оптические преобразователи, регистрирующие камеры серий ФЭР и ЛВЭ, новый тип ускорителя, на базе которого был определен государственный эталон спектральной плотности оптического излучения, а также другие национальные радиометрические и фотометрические эталоны. Одновременно – заведующий кафедрой автоматики (1956–1960), затем – организатор и заведующий кафедрой дистанционных измерительных систем экспериментальной физики Московского инженерно-физического института (1960–1972). В качестве заведующего кафедрой Московского инженерно-физического института разработал специальные курсы и создал учебную лабораторию для подготовки научных кадров высшей квалификации и инженеров-физиков для ядерной энергетики. Один из комплектов телеметрической аппаратуры для регистрации ядерных взрывов, созданный в Московском инженерно-физическом институте, использовался при измерениях взрыва самой мощной водородной бомбы на Новой Земле (1961). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 1980 года за выдающиеся заслуги в развитии метрологии, создании и эффективном использовании новейших средств измерений в интересах народного хозяйства и обороны страны, подготовке научных кадров и в связи с семидесятилетием со дня рождения Степанову Борису Михайловичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ему ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот". Депутат Моссовета (1969–1971). Жил в Москве. Умер 24 июня 1990 года.

[650x700]

[650x700] Урна с прахом захоронена в Москве в колумбарии на Донском кладбище. Доктор физико-математических наук (1956), профессор (1957). Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1970). Лауреат Сталинской (Государственной) премии (1951, 1953). Лауреат Ленинской премии (1963). Награжден тремя орденами Ленина (11 сентября 1956, 7 марта 1962, 2 июня 1980), орденом Октябрьской Революции (20 апреля 1971), орденом Красной Звезды (6 марта 1944), орденом "Знак Почёта" (19 сентября 1953), орденом Трудового Красного Знамени (4 января 1954), медалями "За оборону Ленинграда", "За победу над Германией". Сочинения: Комплекс фотометрической голографической аппаратуры ВНИИОФИ // Измерительная техника. 1974. Том 12 (в соавторстве); Регистрация оптической информации на тонкие магнитные пленки. Москва, 1976 (в соавторстве); Основные результаты исследований электромагнитных явлений при взрывах зарядов ВВ // Метрология быстропротекающих процессов. Москва, 1977 (в соавторстве); Электронно-оптические преобразователи и их применение в научных исследованиях. Москва, 1978 (в соавторстве); Оптические свойства материалов при низких температурах: Справочник. Москва, 1980 (в соавторстве); Голографические измерения. Москва, 1981 (в соавторстве); Фотометрия быстропротекающих процессов: Справочник. Москва, 1983 (в соавторстве); Измерение параметров импульсных электромагнитных процессов: Учебное пособие. Москва, 1984 (в соавторстве).

1911

Не Вин (У Не Вин, Шу Маун)

государственный и политический деятель Бирмы. Родился в городе Паунгде, округ Проме, в семье провинциального служащего. Учился в Рангунском университете, с 1932 работал в департаменте почт и телеграфа. Накануне 2-й мировой войны 1939-45 состоял в патриотической организации Добама асиайон. Вместе с Аун Саном входил в группу "30 товарищей", ставшую ядром Национальной армии Бирмы. В период японской оккупации Бирмы (1942-1945) занимал ряд командных постов в Армии независимости Бирмы, был начальником штаба Армии обороны Бирмы. В 1944 вошел в состав Высшего совета Антифашистской лиги народной свободы, в 1945 командовал бирманскими войсками в районе дельты р. Иравади. В 1947 был избран членом Учредительного собрания, которое 4 января 1948 провозгласило независимость Бирмы. В 1948 назначен командующим войсками Северного военного округа, с августа 1948 - заместителем начальника Генштаба, в 1950-1972 - начальником Генштаба и главнокомандующим вооруженными силами Бирмы. В 1949-1950 заместитель премьер-министра, в 1958-1960 премьер-министр. 2 марта 1962 бирманская армия под руководством Не Вин взяла власть в стране; был создан Революционный совет, который возглавил Не Вин (совет действовал до марта 1974). В 1962-1974 Не Вин также председатель Революционного правительства (с 1971 - Совет Министров), с 1958 до 1972 министр обороны, в 1962 стал председателем Центрального организационного и Дисциплинарного комитетов Партии бирманской социалистической программы (ПБСП, основана в 1962). На 1-м съезде ПБСП (1971) Не Вин был избран председателем Исполкома ЦК ПБСП. Руководимые Не Вин Революционный совет и правительство осуществили ряд важных социально-экономических преобразований антифеодального и антиимпериалистического характера. После принятия в 1974 новой конституции Не Вин стал председателем Государственного совета Народного собрания (парламента) и президентом Социалистической Республики Бирманский Союз. Посетил СССР в 1961 и 1965.

1911

Константин Николаевич Дегтяренко

председатель колхоза имени Димитрова Новокузнецкого района Кемеровской области. Родился в городе Екатеринослав Екатеринославской губернии (по другим даным – в селе Озерищи ныне Донецкой области, Украина), ныне – город Днепр Днепропетровской области Украины. Украинец. В раннем детстве, потеряв обоих родителей, беспризорничал. В 1935 году поступил работать на Кузнецкий металлургический комбинат (КМК) в городе Новокузнецк Западно-Сибирского края (с 1937 года – Новосибирской области), дошёл до заместителя начальника цеха. Участник советско-финляндской войны 1939–1940 годов. В начале 1940-х годов К.Н. Дегтяренко был направлен на работу в колхоз имени Димитрова Кузнецкого района Новосибирской (с 1943 года – Кемеровской) области. В период Великой Отечественной войны колхоз стабильно выполнял плановые задания Правительства по поставкам сельскохозяйственной продукции, а Константин Николаевич был награждён орденом Красной Звезды и медалью. За получение высокого урожая картофеля в 1949 году награждён орденом Ленина. После слияния ряда колхозов в 1954 году К.Н.Дегтяренко возглавил укрупнённый колхоз имени Димитрова (центральная усадьба – село Костенково), в котором трудилось около 600 человек, имелись 73 трактора, 26 зерноуборочных комбайнов, 60 грузовых автомобилей. В период его правления колхоз быстро пошёл в гору и в начале 1960-х годов стал колхозом-миллионером. По итогам 7-й семилетки (1959-1965) в колхозе имени Димитрова урожайность зерновых выросла до 20 центнеров с гектара, поголовье крупного рогатого скота увеличилось с 400 до 1600 голов, надои – до 3564 килограммов молока на корову (по сравнению с 1954 годом надои увеличились в 32 раза). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1966 года за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок пшеницы, ржи, гречихи, риса, других зерновых и кормовых культур и высокопроизводительном использовании техники, Дегтяренко Константину Николаевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Председатель колхоза Дегтяренко не признавал выходных и праздников, 9 лет он не был в отпуске. Проживал в селе Костенково Новокузнецкого (до 1963 года – Кузнецкого) района. Скончался 3 февраля 1990 года. Одна из улиц в селе Костенково названа именем Дегтяренко. Награждён 2 орденами Ленина (31 октября 1949; 23 июня 1966), орденами Трудового Красного Знамени (2 апреля 1952), Красной Звезды (13 сентября 1945), медалями, в том числе «За трудовую доблесть» (31 марта 1945).

Герой Социалистического Труда К.Н.Дегтяренко (справа).

1911

Григорий Григорьевич Конский

российский актер, режиссер, педагог, народный артист РСФСР (1962). Занимался в Театральной студии под руководством Ю.А.Завадского. С 1930 г. актер и режиссер МХАТ. Характерный актер, мастерски выявлял индивидуальные особенности персонажа, подчеркивая, а то и гиперболизируя его отдельные черты: Джингль («Пиквикский клуб» по Ч.Диккенсу), Базиль («Безумный день, или Женитьба Фигаро» П.Бомарше), сэр Оливер («Школа злословия» Р.Шеридана), Губернатор («Мертвые души» по Н.В.Гоголю), Звездинцев («Плоды просвещения» Л.Н.Толстого). Наиболее интересны его сценические работы в пьесах А.Н.Островского: Салай Салтаныч и Лавр Мироныч («Последняя жертва»), князь Дулебов и Эраст Громилов («Таланты и поклонники»), Дудукин («Без вины виноватые»); в них раскрылось его особое комедийное дарование. С 1944 г. занимался режиссурой. Поставил: «Ангел-хранитель из Небраски» А.Якобсона (1953), «Ученик дьявола» Б.Шоу (1957), «Все остается людям» С.И.Алешина (1959); в Национальном театре в Будапеште - «Таня» А.Н.Арбузова (1959), «Живой труп» Л.Н.Толстого (1960). С 1940 г. преподавал в ГИТИСе, профессор (1965). Снимался в кино.

[497x700]

[497x700] 1911

Дмитрий Григорьевич Куропятник

командир пулемётного отделения пулеметной роты 234-го гвардейского стрелкового Черноморского полка (76-я гвардейская стрелковая Черниговская дивизия, 61-я армия, Центральный фронт), гвардии сержант. Родился в селе Константиновка ныне Новоодесского района Николаевской области (Украина), в крестьянской семье. Украинец. Образование начальное. Работал трактористом. Призван в армию в июле 1941 года Новоодесским райвоенкоматом. Во время Великой Отечественной войны в действующей армии – с сентября 1941 года. Сражался в различных соединениях, в том числе в воздушно-десантных войсках. Особо отличился в ходе Черниговско-Припятской наступательной операции Центрального фронта (26 августа – 30 сентября 1943 года) при форсировании Днепра. С небольшой группой автоматчиков 28 сентября 1943 года под огнем противника переправился на лодках через Днепр севернее Киева в районе села Мысы (ныне Репкинский район Черниговской области), в рукопашной схватке выбил противника из траншеи, захватил и удерживал рубеж, обеспечивая переправу подразделений полка. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра, Куропятнику Дмитрию Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В 1945 году демобилизован. Приехал на Алтай, жил и работал в районном центре Ребриха Алтайского края. После ухода на пенсию принимал участие в общественной жизни села, состоял в организационном комитете по созданию в Ребрихе Музея боевой славы (ныне Ребрихинский краеведческий музей). Скончался 7 июля 1981 года. Награжден орденом Ленина (15 января 1944), медалями.

[700x586]