24 мая родились...

24-05-2025 07:01

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

[496x700]

[496x700]

1900

Тимофей Леонтьевич Нижегородцев

стрелок 629-го стрелкового полка (134-я стрелковая дивизия, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт), ефрейтор – на момент представления к награждению орденом Славы I степени. Родился в селе Чиганак Балашовского уезда Саратовской губернии, ныне Аркадского района Саратовской области, в семье крестьянина. Русский. Окончил IV класса сельской школы, семья была многодетная и учиться дальше не было возможности. В 1912 году семья переехала в Сибирь, в село Городок ныне Минусинского района Красноярского края. Работал в колхозе имени Щетинкина, с 1930 года был председателем колхоза. Член ВКП(б) с 1922 года. В январе 1944 года был призван в Красную Армию Минусинским райвоенкоматом Красноярского края. На фронте в Великую Отечественную войну с мая 1944 года. Весь боевой путь прошел в составе 3-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 629-го стрелкового полка 134-й стрелковой дивизии. Участвовал в боях за освобождение Белоруссии и Польши. 23 июля 1944 года в бою за высоту с отметкой 180,0 на правом берегу реки Западный Буг близ населенного пункта Волковяны (35 км юго-восточнее города Хелм, Польша) красноармеец Нижегородцев в бою из личного оружия сразил 5 гитлеровцев. Будучи раненым, не ушел с поля боя и продолжал двигаться в боевых порядках пехоты. Личным примером увлекал за собой бойцов роты. Приказом по частям 134-й стрелковой дивизии (№052/н) от 17 августа 1944 года красноармеец Нижегородцев Тимофей Леонтьевич награжден орденом Славы III степени. 29 июля 1944 года при форсировании реки Висла в районе села Бжесце (юго-восточнее города Пулавы, Польша) красноармеец Нижегородцев под огнем противника в числе первых переправился через водную преграду и с ходу вступил в бой. На плацдарме, в бою за деревню Люцимя первым обнаружил группу гитлеровцев, которая заходили в наш тыл, огнем из автомата уничтожил более 20 гитлеровцев, захватил три пулемета. Своими действиями обеспечил захват населенного пункта. 2 августа в бою за деревню Шляхтский лес смело и решительно двигался впереди увлекая за собой бойцов роты. Командиром полка полковником Кортуновым был представлен к присвоению звания Герой Советского Союза. Представление поддержали командиры дивизии и корпуса, но командующей 69-й армией генерал Колпакчи изменил статус награды, наградил орденом Красного Знамени. 14 января 1945 года при прорыве обороны противника на левом берегу реки Висла у населенного пункта Коханув (7 км юго-западнее города Пулавы, Польша) ефрейтор Нижегородцев первым ворвался в траншею противника, огнем из автомата уничтожил 4 гитлеровцев и 3 взял в плен. Приказом по войскам 69-й армии (№141/н) от 15 апреля 1945 года ефрейтор Нижегородцев Тимофей Леонтьевич награжден орденом Славы II степени 18 апреля 1945 года в бою за овладение железнодорожной станции Шенфлис (3 км западнее города Лебус, Германия) ефрейтор Нижегородцев гранатами подавил огневую точку противника, оборудованную в подвальном помещении здания, чем способствовал выполнению боевой задачи полком. Был представлен к награждению орденом Славы I степени. Через несколько дней вновь отличился. 21 апреля в бою за населенный пункт Фолькенхаген (земля Бранденбург, Германия) первым поднялся в атаку, увлекая за собой бойцов своего взвода. Ворвался в траншею, лично уничтожил 5 гитлеровцев и 16 взял в плен. Был тяжело ранен, эвакуирован в госпиталь, где и умер. Место захоронения не установлено, считается пропавшим без вести. Посмертно награжден орденом Отечественной войны II степени. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года ефрейтор Нижегородцев Тимофей Леонтьевич награжден орденом Славы I степени. Стал полным кавалером ордена Славы. Награжден орденами Красного Знамени (10 октября 1944), Отечественной войны II степени (1 июня 1945), Славы I (15 мая 1946), II (15 апреля 1945) и III (17 августа 1944) степеней. Его имя носит улица в селе Городок Минусинского района Красноярского края.

1901

Антониус Хендрикюс Мазайрак (нидерландское имя — Antonius Hendrikus Mazairac)

нидерландский велогонщик, призёр Олимпийских игр, чемпион мира. Родился в городе Розендал, Нидерланды. В 1921 году стал чемпионом Нидерландов в спринте. В 1923 году завоевал серебряную медаль чемпионата мира. В 1925 году снова стал чемпионом Нидерландов и вновь завоевал серебряную медаль чемпионата мира. На чемпионате мира 1926 года стал обладателем бронзовой медали. В 1927 году снова стал чемпионом Нидерландов. В 1928 году на Олимпийских играх в Амстердаме завоевал серебряную медаль в спринте. В 1929 году занял первые места чемпионата Нидерландов и чемпионата мира. Умер в городе Дортмунд, Германия, 11 сентября 1966 года.

1901

Хосе Насасси (испанское имя — José Nasazzi Yarza)

уругвайский футболист, защитник. Чемпион мира 1930 года, обладатель«Золотого мяча» — приз, вручаемый лучшему игроку чемпионата мира. Двукратный олимпийский чемпион. Провёл все матчи за сборную страны в качестве её капитана. Один из самых титулованных и выдающихся футболистов в истории сборной Уругвая. Хосе Насасси родился в городе Монтевидео, Уругвай, в семье выходца из Ломбардии Джузеппе Назацци и дочери баскских эмигрантов Хасинты (девичья фамилия — Ярса). Окончив начальную школу, Хосе пошёл работать во мраморную мастерскую. Обладая большой физической силой, в 17 лет Насасси стал играть в футбол в «Лито». В 1920 году он перешёл в «Роланд Мур», а в 1922 году присоединился к команде из родного района «Белья Виста», где прошла значительная часть его футбольной карьеры. За свою карьеру на профессиональном уровне провёл за клуб «Белья Виста» (1922—1932) — 250 матчей (8 голов) и за «Насьональ» (1932—1937) — 90 матчей (10 голов). За сборную Уругвая с 4 ноября 1923 по 20 сентября 1936 года сыграл 41 матч. Хосе Насасси, как правило, выступал в качестве правого защитника, однако также мог играть в центре обороны. Насасси был лидером и капитаном сборной Уругвая и в своих клубах, обладал большой физической силой и признанным мастером в верховой борьбе за мяч. Скончался в родном городе от рака пищевода 17 июня 1968 года.

Память

Стадион клуба «Белья Виста» назван в честь Хосе Насасси. Также в его честь называется одна из неофициальных систем определения сильнейшей команды мира — «Эстафетная палочка Насасси». После победы сборной Уругвая на чемпионате мира 1930 года капитан первой команды, обыгравшей чемпиона (Бразилия), подхватил эту «эстафетную палочку» и его команда неофициально была провозглашена сильнейшей в мире. В отличие от других подобных рейтингов (например, Неофициальный чемпионат мира), учитывается исключительно результат, зафиксированной в основное время игры. Титулы: Чемпион Уругвая (2): 1933, 1934; Чемпион Южной Америки (4): 1923, 1924, 1926, 1935; Олимпийский чемпион (2): 1924, 1928; Чемпион мира: 1930.

1901

Герман Присс (немецкое имя — Hermann Prieß)

группенфюрер СС, командир 3-й танковой дивизии СС «Мёртвая голова», кавалер Рыцарского креста Железного креста с Дубовыми листьями и Мечами. Герман Присс родился в общине Марнице, Мекленбург-Передняя Померания, Германская империя, в семье крестьянина. После окончания училища 22 января 1919 года вступил добровольцем в полувоенное патриотическое формирование Фрайкор. Вместе с добровольческим корпусом «Фон Брандис» сражался за создание немецкого государства под названием Балтийское герцогство на территории Прибалтики, был ранен под Ригой, за что получил Железный крест II класса. Продолжал нести активную военную службу.

Военная карьера

В 1934 году стал членом НСДАП (№ 1 472 296), СС (№ 113 258) и перешёл в Рейхсвер, получив под командование 13-ю пехотную роту полка СС «Германия», которая дислоцировалась в Висмаре и использовалась впоследствии для подготовки новых единиц артиллерии. С началом Второй мировой войны подразделение Германа Присса было включено в танковое соединение «Восточная Пруссия», за успешные действия получил Железный крест I класса. После окончания операции по вторжению в Польшу направлен во вновь сформированный артиллерийский полк СС, в котором, как показали бои в Польше, нуждалась дивизия СС «Мёртвая голова». В разгар битвы за Францию стал во главе артиллерийского полка СС «Мёртвая голова». Вместе с дивизией принял участие в нападении на СССР. В ходе восточной кампании особенно отличился в боях в «демянском котле». 26 февраля 1943 года, после смерти Теодора Эйке стал командующим дивизией, которая успешно действовала против 3-й Советской бронетанковой армии. 28 апреля 1943 года награждён Рыцарским крестом Железного креста. Успешно продолжал битву за Харьков и 5 июля, вновь в должности командира артиллерийского полка СС «Мёртвая голова», принял участие в сражении под Прохоровкой в ходе Курской битвы. 9 сентября 1943 года за сдерживание натиска многократно превосходящих сил Красной Армии в районе села Колонтаев был награждён Рыцарским крестом Железного креста с Дубовыми листьями. 24 апреля 1944 года за умелые оборонительные действия в серии кровопролитных боёв в рамках Днепровско-Карпатских операций награждён Рыцарским крестом Железного креста с Дубовыми листьями и Мечами. С 30 октября 1944 года в звании группенфюрер СС становится командиром 1-го танкового корпуса СС, который принимал активное участие в наступлении в Арденнах.

После войны

После войны осуждён к 20 годам заключения как военный преступник за соучастие в бойне у Мальмеди на так называемом мальмедийском процессе. Позднее помилован и освобождён в октябре 1954 г. из Ландсбергской тюрьмы. Умер в городе Аренсбург, Шлезвиг-Гольштейн, ФРГ, 2 февраля 1985 года. Награды: Железный крест II и I классов; За ранение (нагрудный знак) в Чёрном; Немецкий крест в золоте (6 января 1942); Рыцарский крест Железного креста (28 апреля 1943); Дубовые листья (9 сентября 1943) (297-й); Мечи (24 апреля 1944) (65-й);Кольцо «Мёртвая голова». Литература: Залесский К.А. Охранные отряды нацизма. Полная энциклопедия СС. — Москва : Вече, 2009. — Страница 784. — ISBN 978-5-9533-3471-6.

[470x700]

[470x700]

1901

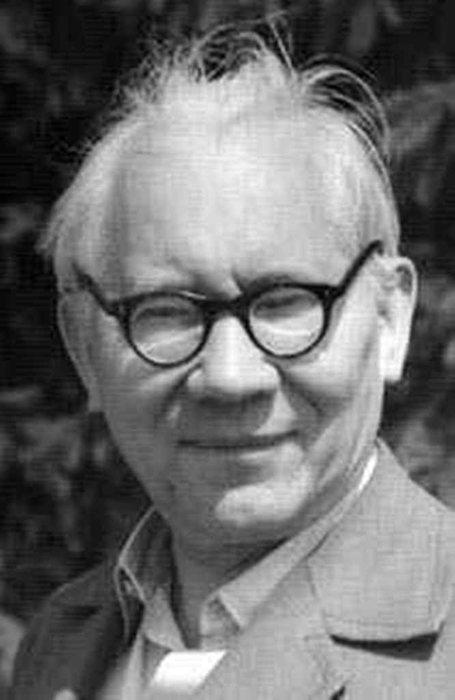

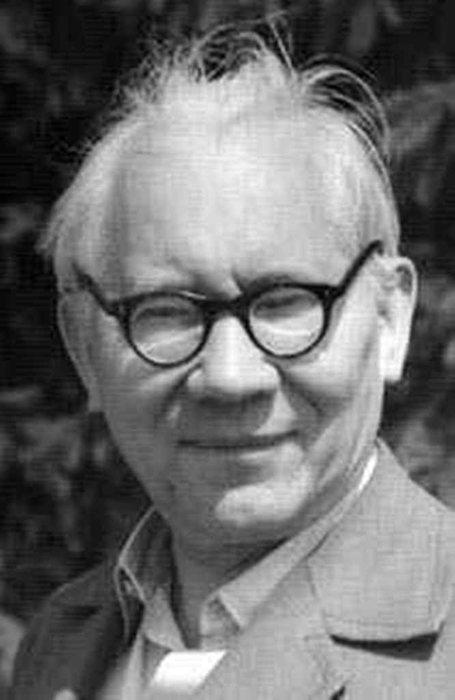

Николаус (Николай Васильевич) Риль

немецкий физик и радиохимик; эксперт по производству чистого металлического урана на заводе № 12 в городе Электросталь Московской области (ныне – открытое акционерное общество «Машиностроительный завод»); единственный из немецких учёных, работавших в «атомном проекте СССР», удостоенный звания «Герой Социалистического Труда». Родился в Санкт-Петербурге, в семье главного инженера завода «Сименс и Гальске». Немец. Жил в России до 1919 года, свободно владел русским языком. Приехав на историческую родину, в Германию, жил в Берлине. В 1927 году окончил Берлинский университет, где изучал физику. Работал в радиобиологическом отделении фирмы "Ауэргезельшафг" в Берлине, с 1937 года - руководитель этого отделения. Доктор наук (1938). В годы второй мировой войны работал на секретном заводе в городе Ораниенбурге, расположенном севернее Берлина. Эксперт по производству чистого металлического урана для ядерных реакторов. Профессор. После окончания Великой Отечественной войны, в середине мая 1945 года в поверженный советскими войсками Берлин прибыла группа учёных-атомщиков, знающих немецкий язык, в сопровождении офицеров НКВД, возглавлявшаяся заместителем Народного Комиссара внутренних дел СССР А.П.Завенягиным, в состав которой входили физики-ядерщики, одетые в форму полковников Красной Армии, Г.Н.Флёров, И.К.Кикоин, Ю.Б.Харитон, Л.А.Арцимович и другие. Профессор Николаус Риль добровольно согласился помочь советским коллегам. Он повёз их в Ораниенбург, где находился главный завод Германии по производству чистого урана для реакторов. Завод был полностью разрушен американскими бомбежками за несколько дней до окончания войны, безо всякой связи с военными действиями. Повреждённые остатки оборудования завода были демонтированы советской стороной и отправлены в СССР. В другом германском городе был найден склад уранового сырья, оксида урана, где оказалось почти сто тонн оксида урана. В ещё одном небольшом немецком городке были обнаружены двенадцать тонн урана. Вскоре в Москву выехал Николаус Риль с семьей, и несколько инженеров немецкого уранового завода. Они поехали добровольно, так как в Германии им делать было нечего: физиков-атомщиков, оказавшихся в американо-британской зоне оккупации, арестовали и более года продержали в тюремном заключении в Великобритании без права переписки. В июле 1945 года группа немецких учёных, возглавляемая Николаусом Рилем начала переоборудование завода недалеко от города Ногинска Московской области, значащегося по документам НКВД СССР под кодовым названием «Строительство 713», в урановый завод. С 1945 по 1950 год работал на этом заводе начальником научно-исследовательской лаборатории. А уже в конце 1945 года на этом предприятии – заводе № 12 - началась переработка оксида урана в чистый металлический уран. Первые партии литого металлического урана стали поступать в лабораторию академика Академии наук СССР И.В. Курчатова в январе 1946 года и шли на сборку уран-графитового экспериментального реактора. К 1950 году производство чистого урана на заводе № 12 достигло одной тонны в день. 29 августа 1949 года в Советском Союзе на полигоне под городом Семипалатинском – «Семипалатинск-21» - город Курчатов (ныне Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан) был осуществлён взрыв первой советской плутониевой бомбы «РДС-1», явившийся ответом на угрозы США, обладавших к тому времени атомным оружием, которое они уже неоднократно успели испытать, взорвав 16 июля 1945 года плутониевую бомбу, а затем применив это смертоносное оружие в конце 2-й мировой войны, сбросив на японские города: Хиросиму 6 августа 1945 года урановую бомбу и на Нагасаки 9 августа 1945 года плутониевую бомбу. Теперь весь Мир узнал, что и у Советского Союза имеется ядерное оружие сдерживания агрессора. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1949 года «О присвоении звания Героя Социалистического Труда научным, инженерно-техническим и руководящим работникам научно-исследовательских, конструкторских организаций и промышленных предприятий» (с грифом: «Не подлежит опубликованию») «за исключительные заслуги перед государством при выполнении специального задания» Рилю Николаю Васильевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В дополнение, к этой высшей степени отличия за труд, немецкий учёный, как и его советские коллеги, получил Сталинскую премию, крупное денежное вознаграждение, дачу в посёлке Жуковка под Москвой и автомобиль «Победа». С 1950 по 1952 годы - научный руководитель "Лаборатории Б". Когда в марте 1953 года скончался И.В.Сталин, а в конце того же года был казнён Л.П.Берия, надобность в содержании германских учёных и инженеров отпала. В связи с этим, после обращения к правительству СССР канцлера ФРГ Конрада Аденауэра с просьбой отпустить соотечественников на родину, немецким учёным была предоставлена возможность вернуться в Германию. Продав дачу академику Академии наук СССР А.П.Александрову, Николаус Риль в 1955 году вернулся в ФРГ и стал профессором Мюнхенского технического университета. По возвращении в ФРГ советское правительство выплатило ему в твердой валюте значительные суммы в качестве компенсации стоимости премий, денежных вознаграждений, дачи и автомобиля, полученных за участие в «атомном проекте СССР». Жил в городе Мюнхен (ФРГ). В 1955-1957 годах - руководитель строительства экспериментального ядерного реактора в Баварии. Декан физико-технического факультета Мюнхенского университета. автор свыше 200 научных работ, из них 15 - в советских изданиях. Умер 2 августа 1990 года. Награждён орденом Ленина (29 октября 1949). Лауреат Сталинской премии (1949).

1901

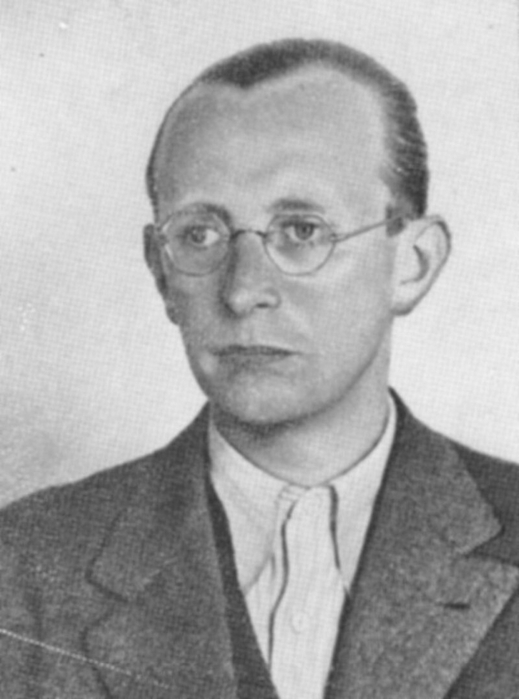

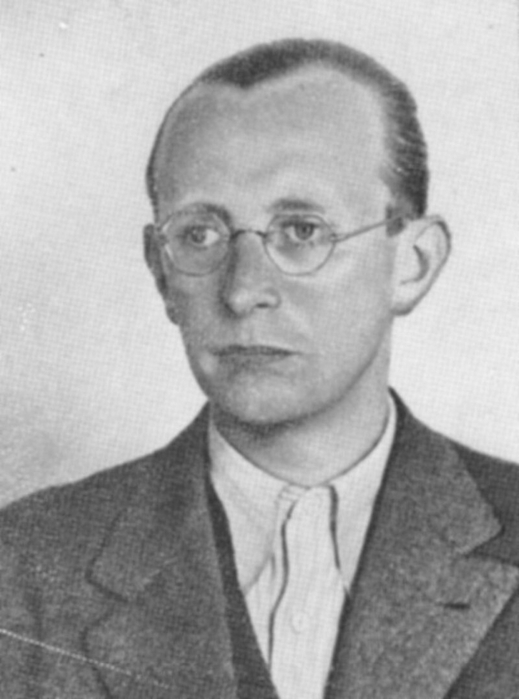

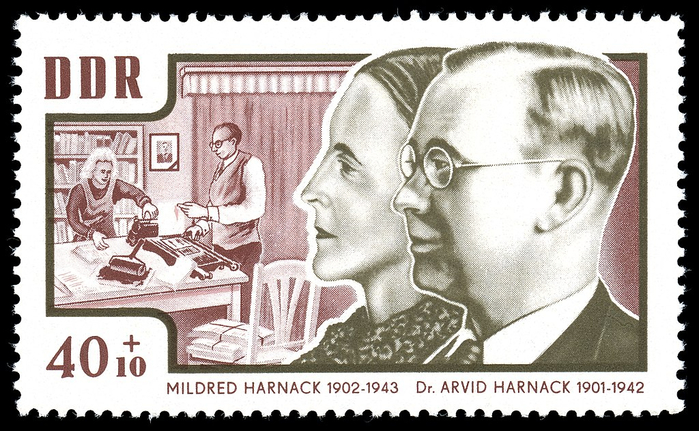

Арвид Харнак (немецкое имя — Arvid Harnack)

немецкий юрист и антинацист, участник подпольного сопротивления в гитлеровской Германии. Родился в городе Дармштадт, Германская империя, сын известного немецкого историка Отто Харнака и племянник теолога А. фон Харнака. Получил юридическое образование в университетах Вены, Граца и Гамбурга, с 1924 — доктор права. С 1926 по 1928 изучал экономику в США, в Мэдисоне. В 1926 женился на историке литературы Милдред Фиш. В 1929−1930 получил степень доктора философии в Гессене, защитил диссертацию на тему «Домарксистское рабочее движение в США». Вместе с гессенским экономистом Фридрихом Ленцем (1885—1968) в 1931 организовал «Научное общество по изучению советской плановой экономики» (ARPLAN), в работе которого участвовали как марксисты Дьёрдь Лукач и Карл Виттфогель, так и националисты Эрнст Никиш и Эрнст Юнгер. Первое собрание общества состоялось 3-4 января 1932. В августе-сентябре того же года советское посольство в Германии организовало Харнаку 3-недельную поездку в СССР, во время которой он познакомился с работой предприятий Москвы, Ленинграда, Киева, Одессы и других городов.

Участие в антифашистском подполье

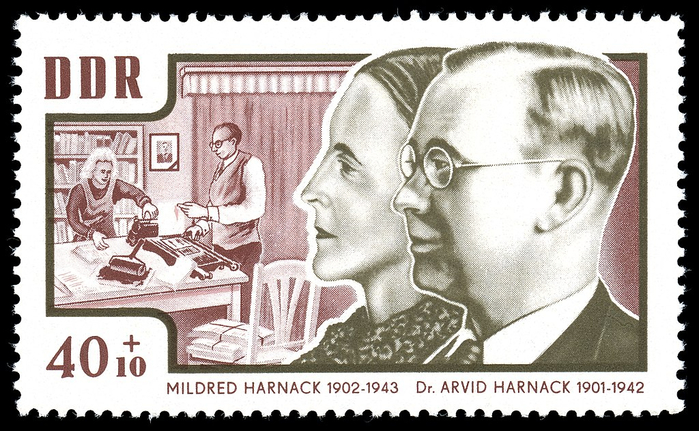

Арвид Харнак, Харро Шульце-Бойзен и Джон Зиг на марке ГДР

Арвид и Милдред Харнак: почтовая марка ГДР, 1964

После прихода к власти нацистов общество ARPLAN было распущено, а Харнак получил пост научного советника в рейхсминистерстве экономики. С 1935 года сотрудничал с советской разведкой, получив оперативный псевдоним «Корсиканец». В 1937 году для прикрытия вступил в НСДАП. В 1939 году установил контакт с Шульце-Бойзеном, в 1940—1941 годах работал с советской резидентурой, предупреждал о готовящейся агрессии гитлеровской Германии против Советского Союза. 16 июня 1941 года сообщил в Москву сведения, полученные от Шульце-Бойзена, о начале войны «в любое время».

Арест и казнь

Мемориал Милдред и Арвида Харнак на кладбище Целендорф, Берлин

В августе 1942 года радиограмма берлинской группы с адресами Адама Кукхофа, Харро Шульце-Бойзена и Илзе Штёбе была перехвачена и расшифрована нацистами. 7 сентября 1942 года Арвид Харнак и его супруга Милдред были арестованы гестапо. 19 декабря 1942 года Арвид Харнак был приговорён к смертной казни и 22 декабря 1942 года повешен в тюрьме Плётцензее. Милдред поначалу была приговорена к шести годам заключения, но 16 января 1943 года по личному распоряжению Гитлера этот приговор был заменён на смертную казнь. 16 февраля 1943 года она была гильотинирована в тюрьме Плётцензее в Берлине.

Награды: Орден Красного Знамени (6 октября 1969, посмертно).

Адмирал Вильгельм Эйм (в центре) на борту большого торпедного катера «Арвид Харнак» принимает парад кораблей (7 октября 1979 года)

Память

В 1960 году в честь А.Харнака был назван большой торпедный катер Фольксмарине ГДР. В 1964 году в ГДР была выпущена марка «Арвид и Милдред Харнак» В 2022 году Харнаку посвящены несколько эпизодов в сериале "Начальник разведки"

Литература: Треппер Л. Большая игра. — Нью-Йорк: Liberty Publishing House, 1989; Перро Ж. Красная капелла. Суперсеть ГРУ-НКВД в тылу III рейха. — Москва : ДЭМ, 1990. — ISBN 5-85207-004-1; Очерки истории российской внешней разведки. Том 3. — Москва : Международные отношения, 1997. — ISBN 5-7133-0942-8; Пещерский В. Красная капелла. Советская разведка против абвера и гестапо. — Москва : Центрполиграф, 2000. — ISBN 5-277-00728-4; Шелленберг В. Лабиринт. Мемуары гитлеровского разведчика — Москва : Дом Бируни, 1991. — ISBN 5-02-017575-7; Бондаренко И. Красные пианисты. Роман-хроника. — Москва : Воениздат, 1990. — 366 cтраниц. — ISBN 5-203-01019-6; Stefan Roloff, Mario Vigl. Die «Rote Kapelle», Ullstein Verlag, 2004, ISBN 3-548-36669-4.

1902

Ольга Васильевна Аверичева

советская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР (1957). Родилась в городе Санкт-Петербург, Российская империя. С 1910 по 1918 годы училась в городской гимназии. Вследствие смерти отца (умер в 1918 году), она была вынуждена уйти из последнего класса и поступить на работу. Служила сначала счётчицей марок в 26-й Петроградской столовой, затем с 1921 по 1924 годы — машинисткой Петроградского авиасклада. В 1924 году поступила на драматические курсы «Ваятели масок», а через год перешла в студию Павла Петровича Гайдебурова. Параллельно с учёбой подрабатывала артисткой в экскурсионном лекторском бюро. Окончив курсы в 1927 году, вошла в состав театрального коллектива «Рабис» (впоследствии — Ленинградский передвижной драматический театр). В 1931 году Аверичева стала артисткой Ленинградского Красного театра (с 1936 года — Ленинградский театр им. Ленинского комсомола), с которым была связана вся её дальнейшая творческая жизнь. Сыграла десятки ролей, в основном, острохарактерного плана. В 1939 году дебютировала в кино, где, в отличие от театра, занимала довольно скромное положение. Тем не менее, во всех небольших появлениях на экране актриса была естественна и органична, наделяя своих героинь жизненной достоверностью. Также работала на дубляже. Умерла в родном городе 26 октября 1981 года.

Творчество

Работы в театре: «Фронт» А.Корнейчука — Зинаида; «Последние» М.Горького — Софья, мадам Соколова и Надежда; «Свадьба с приданым» Н.Дьяконова — Василиса Павловна; «Без вины виноватые» А.Островского — Коринкина; «Бесприданница» А.Островского — Огудалова; «Женитьба Бальзаминова» А.Островского — Бальзаминова; «Гроза» А.Островского — Кабаниха; «Сирано де Бержерак» Э.Ростана — Дуэнья; «Медведь» А.Чехова — Попова; «Любовь Яровая» К.Тренева — Дунька; «Егор Булычов и другие» М.Горького — Елизавета; «Новая родина» В.Г.Финка — Хая; «Кто смеётся последним» К.Крапивы — Анна Павловна; «Униженные и оскорблённые» Ф.Достоевского — Бубнова; «Бабьи сплетни» К.Гольдони — Элеонора и прачка. Фильмография: 1939 — Патриот — мать Коли; 1954 — Большая семья — эпизод; 1955 — Дело Румянцева — тетя Дуся, нянечка в детдоме; 1956 — Девочка и крокодил — бабушка; 1956 — Дорога правды — эпизод; 1957 — Всего дороже — Пелагея Дмитриевна Буянова; 1958 — Дом напротив (короткометражный) — тётя Поля, нянечка в больнице; 1958 — Поэма о любви — санитарка; 1959 — Дорога уходит вдаль — торговка виноградом; 1962 — «Мальчик с коньками (короткометражный) — медсестра; 1962 — Первый мяч (к/м) — тетя Паша, уборщица; 1963 — Кюхля (ТВ) — тётка Брейткопф; 1963 — Это случилось в милиции — эпизод; 1972 — Круг — Юсупова, работница ВОХР.

1903

Артур Мартин Вайнберг (Arthur Martin Vineberg)

канадский кардиохирург , преподаватель в университете и автор. Он был известен своими экспериментальными и клиническими исследованиями в области реваскуляризации сердца. Родился в городе Монреаль, провинция Квебек, Канада, получил степень по биохимии и экспериментальной физиологии в Университете Макгилла. Он был кардиохирургом в Королевской больнице Виктории в Монреале и преподавателем на медицинском факультете Университета Макгилла. Его архив хранится в библиотеке Ослера в Университете Макгилла. Он известен тем, что разработал хирургическую процедуру под названием «операция Вайнберга», которая заключалась в имплантации левой молочной артерии в левый желудочек сердца. Впервые он провёл эту процедуру в 1946 году в качестве эксперимента, а в 1950 году — в Королевской больнице Виктории. Опубликовал две книги: «Как жить со своим сердцем: семейный путеводитель по здоровью сердца» (1975) и «Реваскуляризация миокарда с помощью артериальных/желудочковых имплантатов» (1982). Перед смертью он работал над своей третьей книгой «Полное руководство по здоровью сердца». Умер 26 марта 1988 года. В 1986 году он стал офицером ордена Канады (OC), высшей гражданской награды Канады.

1903

Мефодий Михайлович Дёмин

советский (украинский) архитектор, градостроитель, в советское время занимался реставрацией памятников архитектуры (в том числе культовых). Участник Великой Отечественной войны. В 1944 году был заместителем главного архитектора города Киева.

Родился в семье статского советника и юриста Михаила Михайловича Дёмина (?-1924) и Нины Алексеевны Дёминой. Был одним из четырёх детей в семье (сестра Мария, братья Тихон и Пантелеймон). До революции Мефодий Михайлович руководил церковным хором. В 1920 годах переехал с Урала в Киев. В 1931 году окончил Киевский инженерно-строительный институт по специальности градостроитель. Учился у профессоров П.Ф.Алешина, А.М.Вербицкого, В.М.Рыкова, М.П.Сакулина. Строил верфь на Волге. Участвовал в Великой Отечественной войнe. В 1944 году был заместителем главного архитектора города Киева, участвовал в послевоенной реконструкции Крещатика. С 1945 года по совету начальника отдела памятников Л.И.Граужис был назначен Управлением по делам архитектуры при Совете Министров УССР архитектором-хранителем Владимирского собора в городе Киев. С 1946 года руководитель пятой мастерской «Киевпроекта». Одновременно, с 1944 по 1949 год по приглашению профессора П.Хаустова преподавал в Киевском инженерно-строительном институте. Читал курсы «Планирование и постройка городов» и «Благоустройство городских территорий». В дальнейшем он активно работал по реконструкции и реставрации памятников архитектуры. Скончался в городе Киев, Украинская ССР, СССР (ныне Украина),

3 марта 1988 года, похоронен на Байковом кладбище Киева. Сын Николай Дёмин, продолжил дело отца став архитектором.

Избранные проекты реконструкций: Киево-Печерская лавра; Андреевская церковь; Владимирский собор; Обновление бань Николаевской церкви Покровского монастыря; Троицкая церковь.

Архитектурные проекты: Площадь перед Владимирским собором.

Семья

Сын — Николай Мефодиевич Дёмин — архитектор, доктор архитектуры, профессор, Народный архитектор Украины.

Адрес: Киев, Андреевский спуск, 34.

Увековечение памяти

Выставка на 100-летие со дня рождения «М.М.Демин: архитектор — градостроитель — реставратор». Литература: Івашко Юлія. Хранитель київских святинь. Будмайстер. № 10, травень, 2003. — Страницы 28-31.

1903

Сон Ён (корейское имя — 宋影; псевдоним; настоящее имя — Сон Мухен, 손무현)

корейский писатель (КНДР). Один из участников создания Корейской федерации пролетарского искусства. Родился в городе Сеул, Японская империя (ныне Южная Корея). В ранних рассказах впервые в корейской литературе отразил борьбу рабочего класса («Доменная печь», 1925; «Представитель артели каменотёсов», 1926), показал его интернациональную сплочённость («Индийский солдат», 1927; «В перерыве между сменами», 1930). В сатирических комедиях Сон Ён обличал феодально-сословные предрассудки, разоблачал антинародную сущность корейской буржуазии («Отчего гибнут комары», 1925; «Новый управляющий», 1934; «Хван Гымсан», 1937). В комедии «Отменить все встречи!» (1929) показал сущность т. н. «классового сотрудничества» в эксплуататорском обществе. После освобождения Кореи (1945) от японского колониального режима главная тема творчества Сон Ёна — становление народный власти (пьесы «Народ защищает Родину», 1947; «Два соседних дома», 1948; «Сестры», 1949, и др.). Антияпонская партизанская борьба 1930-х гг. нашла отражение в романе-очерке «Гора Пэктусан видна отовсюду» (1956), повести «Я опять перехожу реку» (1958), драмах «Патриот» (1956), « Феникс» (1959), либретто оперы «Расскажи, тайга!» Ли Мен Сана и Син До Сона (1958 Народная премия, 1959). Умер 3 января 1977 года. Сочинения: Сон Ён сонджип, том 1, Пхеньян, 1963; в русском переводе, в сборнике: Корейские пьесы, Москва, 1967.Литература: Еременко Л., Иванова В., Корейская литература, Москва, 1964; Хёндэ чаккарон, том 2, Пхеньян, 1960.

1903

Исак Нураков

старший табунщик колхоза «Додомель» Тогуз-Тороузского района Джалал-Абадской области, Киргизская ССР. Родился в селе Додомель Пишпекского уезда Семиреченской области Туркестанского края, ныне – Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области Киргизии. Из бедной крестьянской семьи. Киргиз. С юного возраста трудился в сельском хозяйстве, с началом его коллективизации – в местном колхозе до призыва в Красную Армию в октябре 1942 года по мобилизации. В декабре 1942 года Исак Нураков был уволен из состава 39-го запасного стрелкового полка 3-й запасной стрелковой дивизии. Вернувшись на родину, продолжил работать табунщиком лошадей в колхозе «Додомель» Тогуз-Тороузского района Джалал-Абадской области. В 1944 году назначен старшим табунщиком. За время своей работы он не допускал потерь в поголовье и систематически добивался хороших нагулов скота. По итогам работы в 1947 году вырастил при табунном содержании 60 жеребят от 60 кобыл. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 сентября 1948 года за получение в 1947 году высокой продуктивности животноводства Нуракову Исаку присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В последующие годы продолжал увеличивать поголовье колхозных лошадей, по итогам работы в 1950 году был награждён орденом «Знак Почёта». Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР 3-го созыва (1951–1955). С 1968 года – персональный пенсионер союзного значения. Проживал в селе Казарман ныне – Тогуз-Тороуского района. Скончался в 1982 году. Награждён орденами Ленина (15 сентября 1948), «Знак Почёта» (31 января 1951), медалями, в том числе «За трудовую доблесть» (9 июня 1947).

1903

Владислав Роман Орлич (польское имя — Władysław Roman Orlicz)

польский математик, доктор физико-математических наук, профессор. Владислав Роман Орлич родился в селе Окоцим возле Кракова, Австро-Венгрия (ныне Польша). У его родителей, Франтишека Орлич и Марии Роскнехт, было пятеро сыновей. Отец умер, когда ему было всего 4 года. В 1919 году семья переехала во Львов, где он получил среднее образование, а затем изучал математику в Университете Яна Казимира. С 1922 по 1929 годы он работал ассистентом на кафедре математики в Университете Яна Казимира. В 1928 году написал докторскую диссертацию «Некоторые проблемы теории ортогональных рядов», под руководством Евстахия Зелинского. В том же году Орлич вступил в брак с Зофией Кжисяк. В конце 1920-х и начале 1930-х работал учителем в частных средних школах и в военной школе. Орлич провел 1929/30 академические годы в Геттингенском университете. В 1931—1937 годах преподавал во Львовском техническом университете. В 1937 году стал профессором Познанского университета. Вторую мировую войну провел во Львове. С января 1940 по июнь 1941 и с августа 1944 до 1945 года он преподавал в Торгово-промышленной школе. В марте 1945 года Орлич уехал в Польшу, а уже в мае стал преподавателем к Познанского университета. Орлич был редактором журнала «Commentationes Mathematicae» (1955—1990), президентом Польского математического союза (в 1977—1979 годах). В 1961 году был избран действительным членом академии наук. До выхода на пенсию в 1974 году он работал в Познанском университете и в Институте математики Польской академии наук. Орлич умер в городе Познань, Польша, 9 августа 1990 года. Награды: Орден «Знамя Труда» I степени; Орден «Знамя Труда» II степени; Премия Польской математической союза (1948); «Золотой крест заслуги» (1954); Командорский Крест ордена Возрождения Польши (1958); Командор ордена Возрождения Польши; Почетный член Польского математического союза (1973); Премия Фонда Альфреда Южиковского (1973); Медаль Коперника Польской академии наук (1973); Орден Уважаемого учителя (1977); Медаль Варшавского университета (1979); Медаль Комиссии народного образования (1983); Государственная индивидуальная премия (II степени в 1952 году, I степени в 1966 году); Заслуженный учитель Польской Народной Республики; Премия имени Стефана Банаха (1948); Медаль Вацлава Серпинского (1979); Медаль Комиссии народного образования.

Научные труды

Основные работы относятся к функциональному анализу и его разделов, в частности в области ортогональных рядов. Вместе с С. Мазуром развил теорию линейных топологических пространств, более общих, чем банаховые пространства. Создал также теорию функциональных пространств (пространство Орлича). Основал в Познани математическую школу. Вместе с С. Банахом создал львовскую школу функционального анализа.

1903

Хильдинг Халлнес (шведское имя — Hallnäs Hilding)

шведский композитор. Халлнес родился в Хальмстаде, Швеция, в 1903 году. Его отец был тенором и пел в хоре. После окончания школы в родном городе он поступил в Королевский музыкальный колледж в Стокгольме в 1924 году, учился у Густава Хэгга и Отто Олссона и получил диплом органиста (1926) и преподавателя музыки (1928). Он изучал орган в Париже у Александра Эжена Селье и композицию в Лейпциге у Германа Грабнера. В 1933 году Халлнес стал органистом в церкви Йоханнеберг в Гётеборге и оставался на этой должности до выхода на пенсию в 1968 году. Он преподавал гармонию в Гётеборгском оркестровом обществе и стал ведущей фигурой в музыкальном мире Гётеборга. Он принимал активное участие в концертной ассоциации Levande Musik («Живая музыка») и Гётеборгской ассоциации композиторов. В 1974 году он поселился в Стокгольме. До Второй мировой войны Халлнес считался одним из неоклассиков, таких как Даг Вирен и Ларс-Эрик Ларссон, но после того, как он начал использовать собственную 12-тоновую систему, впервые прозвучавшую в его четвёртой симфонии (1952–1955) «Метаморфозы симфонии». Умер в городе Стокгольм, Швеция, 11 сентября 1984 года. Халлнес был женат на актрисе Гун Холмквист.

Награды

В 1963 году Халлнес получил премию Illis quorum, а в 1981 году — Litteris et Artibus.

Избранные композиции

Музыка для сцены: Балет: «Любовный танец» (1955); Балет: «Ифигения» (1961–1963). Оркестровая музыка: Дивертисмент для оркестра (1937); Семь симфоний (в том числе «Пасторальная симфония» (1944), «Ночная симфония» (1946), Маленькая симфония для струнных (1947), «Симфонические метаморфозы» (1952)); Концерт для скрипки с оркестром (1945); Концерт для фортепиано с оркестром (1956); Концерты для флейты (1957, 1962); «Греческая сага» (1967 — протест против захвата власти хунтой); Концерт для альта (1978); Концерт для виолончели (1981-1982). Органная музыка: Фантазии (1936); Фантазия и прелюдия с хоралом (1957); Pietà (1962); Сонаты для органа — № 1: De profundis (1965), № 2 (1977); Passionsmusik - Musica dolorosa (1968). Камерная музыка: Соната для альта, соч. 19 (1943); посвящена Стэну Броману; Легенда для альта и фортепиано (1945); Струнный квартет (1949); Spel för två (Jeux à deux) для кларнета и альта (1960); Сонаты для скрипки (1965), (1975); "Partita Amabile " и другие произведения для гитары. Вокальный: Рапсодия (1963) для сопрано и камерного оркестра; Cantata solemnis (1971); Около 100 песен.

1904

Елена Сергеевна Аладжалова

советский живописец, член Ленинградского Союза художников. Родилась в городке Бауска Курляндской губернии, в семье инженера-путейца Аладжалова Сергея Акимовича (1879—1921). В 1922 поступила в ленинградский ВХУТЕИН, занималась на отделении живописи у К.С.Петрова-Водкина. В 1927 окончила институт с присвоением звания художника монументальной живописи. Дипломная работа — картина «Праздник 1 Мая». С конца 1920-х член-экспонент выставок АХРР. Писала пейзажи, портреты. Работала в технике масляной живописи и акварели. В 1930-е работала художником в «Союзкино» и «Совкино» в Ленинграде. В качестве художника участвовала в создании фильмов А.Зархи и И.Хейфица «Ветер в лицо» (1930) и «Полдень» (1931). Участвовала в этнографических экспедициях «Союзкино» по Костромской и Рязанской областям в качестве художника. Позднее работала на Ленинградской фабрике «Совкино» художником-мультипликатором. После войны участвовала в реставрации дворцово-парковых ансамблей Ленинграда и его пригородов. В 1950 была принята в члены ЛССХ по секции живописи. Скончалась в Ленинграде в 1984 году. Её произведения находятся в музеях и частных собраниях в России и за рубежом.

"Портрет девочки в синем платье"

Источники: Выставка произведений ленинградских художников 1961 года. Каталог. Ленинград, Художник РСФСР, 1964. Страница 7; Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Том 1. Москва, Искусство, 1970. Страница 84; Справочник членов Ленинградской организации Союза художников РСФСР. Ленинград, Художник РСФСР, 1980. Страница 4; Иванов С. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. Санкт-Петербург, НП-Принт, 2007. Страница 393; Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. Санкт-Петербург, Первоцвет, 2007. Страница 29.

1904

Саша Городницкий (Sascha Gorodnitzki)

американский пианист и музыкальный педагог российского происхождения. Родился в Киеве. Ребёнком с семьёй переехал в США; родители Городницкого держали частную музыкальную школу в Бруклине. Учился в Институте музыкального искусства у Перси Гетшуса, Рубина Голдмарка, Генри Эдуарда Кребиля, затем в Джульярдской школе у Иосифа Левина. В дальнейшем до самой смерти преподавал в той же Джульярдской школе; среди его учеников, в частности, Франсуа Жоэль Тиойе, Анджела Ченг (Angela Cheng), Андре Лаплант, Рёгнвальдур Сигурйоунссон, Гаррик Олссон и др. Записал «Вариации на тему Паганини» и «Вариации на тему Генделя» Иоганнеса Брамса, ряд небольших фортепианных пьес. Умер в Нью-Йорке в 1986 году.

1904

Джордже Коча (румынское имя — George Cocea)

румынский виолончелист, дирижёр и музыкальный педагог. Окончил Парижскую консерваторию. Был первой виолончелью Бухарестского филармонического оркестра, в 1944—1945 гг. после отставки Джордже Джорджеску руководил оркестром. В 1935 г. основал в Бухаресте частную консерваторию Pro Arte, к преподаванию в которой привлёк заметных румынских специалистов: Альфреда Алессандреску, Теодора Рогальского, Эманоила Чомака, Константина Строеску, Антона Адриана Сарваша и др.; с концертами и мастер-классами в консерваторию Кочи приезжали, в частности, Антонио Янигро, Карло Цекки, Зино Франческатти, Альфред Корто, Жак Тибо, Пабло Казальс. Выступал в составе струнного трио, струнного квартета и фортепианного квинтета консерватории, руководил консерваторским оркестром (концертмейстером которого некоторое время был Григораш Динику). В 1950-е гг. подвергался репрессиям. В дальнейшем преподавал в Музыкальном лицее имени Джордже Энеску. Умер 9 августа 1989 года.

1904

Адам Герасимович Русак (белорусское имя — Ада́м Гера́сімавіч Руса́к)

белорусский советский поэт-песенник и музыкант. Заслуженный деятель культуры Белорусской ССР (1964). Член Союза писателей СССР (1939). Автор слов песен «Бывайце здаровы» (в русском переводе М.Исаковского — «Будьте здоровы, живите богато»), «Не за вочы чорныя», «Дзе ты, зорка мая», «Не шукай», «Лясная песня» («Ой, бярозы ды сосны, партызанскія сёстры»). Родился в деревне Песочное, Минская губерния, Российская империя (ныне — Копыльский район, Минская область, Республика Беларусь), в крестьянской семье. Служил музыкантом в РККА (1928—1930). В 1922 году поступил в Минский строительный техникум, но вскоре бросил. Окончил Белорусский музыкальный техникум (1930) по классу «скрипка», Ленинградскую консерваторию по классу «валторна» (1930—1934). Являлся солистом оркестра Ленинградского Малого оперного театра (с 1932 года, в годы Великой Отечественной войны вместе с театром эвакуировался в Оренбург), Белорусской государственной филармонии (1949—1959). С 1959 года — на пенсии. Умер в городе Минск, Белорусская ССР, СССР (ныне Беларусь), 21 марта 1987 года. Похоронен в родной деревне. Творчество: Дебютировал стихотворением в 1927 году (журнал «Чырвоны сейбіт» — стихотворение «Мая песня»). Песни на тексты А.Русака создавали: В.Оловников, И.Любан, Ю.Семяняко, Г.Вагнер, Г.Пукст, И.Лученок. Наибольшую известность получила песня «Бывайце здаровы» (1936, музыка — И.Любан). Среди её первых исполнителей — Лариса Александровская. Она была исполнена также в фильме «Концерт — фронту» Леонидом Утёсовым с военными куплетами. Среди позднейших исполнителей — ансамбль «Песняры», Иосиф Кобзон. В современной Беларуси наиболее известным исполнителем песни является музыкант Змицер Вайцюшкевич, создавший по мотивам творчества Адама Русака целую программу. Поэтические сборники: «На родных палетках : Вершы і песні» («На родных полях : Стихотворения и песни») (1946); «Песні і вершы» («Песни и стихотворения») (1951); «Песни» (1954); «Пад голас баяна» («Под голос баяна») (1957); «Толькі з табою» («Только с тобой») (1960); «Звонкія крыніцы» («Звонкие родники») (1965); «Выбранае» («Избранное») (1972); «Закрасуйся, Нёман» («Засияй, Нёман») (1978); «Песні на словы А. Русака» («Песни на стихотворения А.Русака») (1980); «Засцілайце сталы» («Застилайте столы») (1984); «Песні радасці [Ноты] : песні на словы Адама Русака : зборнік песень беларускіх кампазітраў : для голасу (хору) без суправаджэння») («Песни радости [Ноты] : песни на слова Адама Русака : сборник песен белорусских композиторов : для голоса (хора) без сопровождения»)») (1986); «Дружбакі») («Друзья») (1987). Сборники поэзии для детей: «У Буслаўцы» («В Бусловце») (1967); «Добра ведаю ўрок» («Хорошо знаю урок») (1981). Награды и звания: Заслуженный деятель культуры Белорусской ССР (1964); Орден Дружбы народов (29 мая 1974); Орден «Знак Почёта». Память: Именем Адама Русака названы улицы в д. Песочное и в Копыле; На здании Песочанской школы, где учился поэт, на доме в деревне Малиновка и в Минске, где он жил, установлены мемориальные доски; На родине поэта в деревне Песочное открыт музей. Литература: Адам Русак // Беларуская энцыклапедыя. Том 13. — Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2001. — Страница 454; Адам Русак // Белорусская ССР : краткая энциклопедия. Том 5. — Минск : БСЭ, 1982. — Страница 542.

1904

Глеб Михайлович Франк

биофизик; академик Академии Наук СССР (1966). Франк Глеб Михайлович родился в городе Нижний Новгород, Российская империя. Его отец, Михаил Людвигович Франк, родной брат философа Семена Людвиговича Франка, был профессором математики в Санкт-Петербургском политехническом институте имени Петра Великого; мать Елизавета Михайловна (урождённая Грацианова) — врачом, специалистом по костному туберкулезу. Первоначальное образование Глеб Михайлович получил в средней школе в Санкт-Петербурге, затем в Ялте, где его мать была врачом в костнотуберкулезном санатории. Родители Г.М.Франка учились в Германии и Швейцарии и хорошо знали иностранные языки, поэтому и Глеб Михайлович с юности свободно говорил по-немецки, по-французски и по-английски. В 1921 г. Г.М.Франк поступил в Крымский университет имени М.В.Фрунзе в Симферополе (реорганизованный на базе Таврического университета, основанного в 1918 г.), где его отец М.Л.Франк в то время был профессором, а учителем — биолог и биофизик Александр Гаврилович Гурвич. После окончания университета по специальности «экспериментальная биология» в 1925 г. Г.М.Франк вслед за А.Г.Гурвичем уехал в Москву, где сначала работал препаратором на кафедре гистологии медицинского факультета Московского университета, а потом поступил туда же в аспирантуру. Затем он перевелся для завершения аспирантуры в Ленинградский физико-технический институт, где одновременно работал под руководством Абрама Федоровича Иоффе. Перед завершением аспирантуры им было сделано важное открытие, касающееся структурной перестройки поперечно-полосатых мышц при сокращении. В работе Г.М.Франка, посвященной гистологической картине мышечного сокращения, был впервые поставлен вопрос о действии фиксатора как физиологического раздражителя и выявлены два типа мышечного сокращения, характеризующихся различными картинами перестройки поперечно-полосатых мышц. Защитив в 1929 г. кандидатскую диссертацию, посвященную проблемам гистофизиологии мышечного сокращения, Глеб Михайлович остался на работе в Ленинградском физтехе — сначала в качестве научного сотрудника-инженера, а затем в 1930 г. организовал биофизическую лабораторию. В 1932 г. эта лаборатория была передана в реорганизованный Всесоюзный институт экспериментальной медицины, и стала основой образованного Г.М.Франком отдела фотобиологии и биофизики, которым он стал заведовать с 1933 г. В 1935 г. ВИЭМ, как и многие подразделения Академии наук, был переведен в Москву, куда переехал и Г.М.Франк. Во Всесоюзном институте экспериментальной медицины Франк вел большую работу по созданию новой экспериментальной техники, выяснению механизма воздействия ультрафиолетового излучения на биологические системы. При этом он продолжал изучение мышечных тканей, их строения и реакций, а также немышечных форм подвижности. В 1935 г. по совокупности работ Г.М.Франку была присуждена докторская степень по биологии, тогда же он выступил организатором комплексных Эльбрусских экспедиций Академии Наук СССР и Всесоюзного института экспериментальной медицины, участвуя в них сначала как заместитель начальника (1935-1937 гг.), затем как начальник (1937-1938 гг.). Как признано специалистами, научные результаты этих экспедиций впоследствии оказали существенное влияние на развитие авиационно-космической медицины в СССР. В 1939 году Г.М.Франк был утвержден в звании профессора по специальности «биология».С 1939 г. по 1941 г. он, заведуя отделом, развивал в Всесоюзном институте экспериментальной медицины работу по фотобиологии и биофизическим основам мышечного сокращения, одновременно был заместителем директора института по научной части. С конца 1941 г. по начало 1943 г. Г.М.Франк находился в эвакуации. Во время Великой Отечественной войны он работал на базе эвакгоспиталя, внедряя физиотерапевтические методы лечения раненых и одновременно был председателем комиссии по физиотерапии при Главном управлении эвакогоспиталей Наркомздрава СССР. С 1944 г. Франк по совместительству заведовал Лабораторией биофизики изотопов и излучения Академии Наук СССР, которую ранее возглавлял скончавшийся в 1942 г. академик Петр Петрович Лазарев. В 1945 году Глеб Михайлович Франк был избран членом-корреспондентом Академии медицинских наук СССР. В послевоенный период в связи с реорганизацией Всесоюзного института экспериментальной медицины Г.М.Франк с 1946 г. работал сначала в Институте экспериментальной биологии Академии медицинских наук, а затем в 1946-1948 гг. возглавил там Радиационную лабораторию, на основе которой в 1948 г. был образован Институт биофизики Академии Медицинских Наук СССР. Вступив в 1947 г. в ВКП(б), в 1948-1951 гг. Г.М.Франк занимал пост директора этого института. C 1950 г. он по совместительству стал профессором биолого-почвенного, затем физического факультетов МГУ, где преподавал до 1971 г., в 1971-1972 г. был профессором Московского физико-технического института. В 1952 г., когда на базе Лаборатории биофизики изотопов Академии Наук СССР в Москве был создан Институт биологической физики Академии Наук СССР, Г.М.Франк перешел туда на основную работу. До 1957 г. он продолжал заведование лабораторией, а затем стал директором Института биологической физики. Вместе с сотрудниками Г.М.Франк развивал там исследования, касающиеся в первую очередь химических основ явлений возбуждения, физико-химических и физических процессов сокращения. В 1959 г. он поставил задачу создать специальные технические системы для биофизических исследований, использующих вычислительные машины. В 1963 г. в институте был создан первый электронный микроскоп, за ним последовала серия автоматических анализаторов биофизических структур. 10 июня 1960 г. Г.М.Франк был избран членом-корреспондентом Академии Наук СССР по Отделению биологических наук. В 1963—1976 гг. был членом Бюро Отделения биохимии, биофизики и химии физиологически активных соединений Академии Наук, председателем Научного совета по проблемам биологической физики Академии Наук СССР. С 1961 г. Глеб Михайлович занимался строительством Института биофизики в городе Пущино Московской области, а с 1963 г., когда было получено правительственное разрешение на строительство в Пущино городка научных институтов, был утвержден Президиумом Академии Наук председателем Совета директоров Пущинского центра (Научный центр биологических исследований Академии Наук СССР в г. Пущино). 1 июля 1966 г. Г.М.Франк был избран действительным членом (академиком) Академии наук СССР по Отделению биохимии, биофизики и химии физиологически активных соединений, специальность - "биофизика". Глеб Михайлович Франк опубликовал свыше 200 научных трудов, среди которых специалистами особо отмечены следующие: «Лучистая энергия в биологии и медицине» (1940); «Вопросы биологического действия УФ-света» (1958, в соавторстве); «Комбинированное воздействие факторов космического полета на некоторые функции организма» (1966, в соавторстве); «О роли физики и химии в исследовании биологических проблем» (1959, в соавт.); «Спектральные характеристики флуорохромированных акридиновым оранжевым клеток белой крови человека» (1977, в соавт.); «Биофизика живой клетки Избранные труды» (1982). Деятельность Г.М.Франка и его научные результаты получили международное признание: с 1961 г. он был членом Совета Международного общества биофизиков, в 1964 г. избран вице-президентом Международной организации по изучению живой клетки при ЮНЕСКО, в 1966 г. — членом-корреспондентом Международной академии астронавтики, в 1973 г. — почетным членом Венгерской академии наук, в 1975 г. — иностранным членом академии наук ГДР, Берлинского физиологического общества и стал почетным доктором Университета имени Гумбольдта в Берлине. Неоднократно был командирован за границу, в частности, выступал с докладами на II Международной конференции по мирному использованию атомной энергии (1958), сессии Британского Королевского общества (1963), III Международном биофизическом конгрессе (США). Г.М.Франк участвовал в редакционных коллегиях различных изданий: в 1952 — 1976 гг. — заместитель редактора, редактор, главный редактор журнала «Биофизика»; в 1956—1958 гг. — член редколлегии журнала «Известия Академии Наук СССР. Серия биологическая»; в 1958 г. — член редакционного Совета международного журнала ЮНЕСКО, посвященного применению изотопов в науке и технике; в 1962—1968 гг. — член редколлегии журнала «Природа»; в 1962— 1976 гг. — член редколлегии серии «Проблемы космической биологии». Глеб Михайлович Франк умер в городе Москва, РСФСР, СССР, 10 октября 1976 года.

Похоронен в городе Пущино у здания Института теоретической и экспериментальной биофизики Российской Академии Наук. На могиле установлен бюст работы скульптора О.Н.Ряшенцева.

Награды и премии: два ордена Ленина (1964; 18 июня 1974); четыре ордена Трудового Красного Знамени (в том числе 10 июня 1945; 29 октября 1949); медали; Сталинская премия второй степени (29 октября 1949) — за разработку системы мероприятий защиты от радиоактивных излучений; Сталинская премия третьей степени (1951) — за разработку нового метода дефектоскопии металлов; Государственная премия СССР (1978, посмертно) — за разработку принципов построения автоматизированных сканирующих систем оптической микроскопии, создание и внедрение на их основе комплекса приборов для анализа микрообъектов в научных исследованиях и промышленности; Решением Совета Депутатов № 90/1 от 16 мая 1974 года Глеб Михайлович Франк был удостоен звания «Почетный гражданин города Пущино».

Памятный знак о присвоении улицы имени академика Г.М.Франка.

Увековечение имени

Одна из улиц города Пущино носит имя Г.М. Франка. О семье: брат — Франк Илья Михайлович (1908-1990), физик, академик Академии Наук СССР (1968; член-корреспондент с 1946), лауреат Нобелевской премии (1958); жена — Леонтьева Заруи Сааковна (родилась в 1917 г.); дочери: Франк Анна Глебовна (родилась в 1936 г.) — физик, cотрудник Институт общей физики имени А.М.Прохорова Российской Академии Наук; Франк Екатерина Глебовна (родилась в 1952 г.). Из библиографии: Митогенетические лучи и деление клеток / Папка: Д.[Бажанов], С.Я.Залкинд, Г.М.Франк. — [Москва ; Ленинград : Государственное издательство], 1930 (Москва : типография «Красный пролетарий»). — 190 страниц, cтраницы объявлений : иллюстрации, чертежи, графики; 20х14 см. — (Новейшие течения научной мысли; 30-31); Об исследовании быстросовершающихся перемещений веществ в организме с помощью γ-излучающихся изотопов / Г.Габелова, Г.М.Франк. — [Женева] : [бумага известковая]. — 16 страниц., 6 листов иллюстраций; 28 см. — (Вторая Международная конференция ООН по применению атомной энергии в мирных целях); О некоторых вопросах биофизического анализа радиобиологических эффектов / Г.М.Франк, Н.А.Аладжалова, А.Д.Снежко. — [Женева] : [бумага известковая], [58]. — 33 страниц.; 27 см. — (Вторая Международная конференция ООН по применению атомной энергии в мирных целях); Физико-химические механизмы биологической подвижности и их моделирование : Доклад-прогноз. — Москва : [бумага известковая], 1973. — 48 страниц.; 21 см. — (Прогнозы развития науки/ Академия Наук СССР); Франк, Глеб Михайлович. Биофизика живой клетки. Избранные труды. — Москва, 1982. Редакторская деятельность: Колебательные процессы в биологических и химических системах : Труды… Всесоюзного симпозиума по колебательным процессам в биологическиъ и химических системах… / Академии Наук СССР. Научный центр биологических исследований. Научный совет по проблемам биологической физики. Институт биологической физики. — Пущино-на-Оке : [бумага известковая], 1967-. — 21 см. [Том 1]: Первого… Всесоюзного симпозиума… 21-26 марта 1966 г. / Ответственный редактор академик Г.М.Франк. — 1967. — 440 страниц. : иллюстрации; Современные проблемы машинного анализа биологических структур / Ответственный редактор академик Г.М.Франк. — Москва : Наука, 1970. — 189 страниц : иллюстрации; 21 см. — (Проблемы биологической кибернетики/ АН СССР. Науч. совет по комплексной проблеме «Кибернетика». Науч. совет по проблемам биол. физики. Институт биологической физики. Редакционная коллегия: академик Академии Наук Украинской ССР Е.Б.Бабский и другие); Математические модели биологических систем : [Сборник статей] / [Ответственный редактор академик Г.М.Франк]. — Москва : Наука, 1971. — 110 страниц. : иллюстрации; Руководство по изучению биологического окисления полярографическим методом / [Редакционная коллегия: Г.М Франк (ответственный редактор) и другие.]. — Москва : Наука, 1973. — 221 страница. : иллюстрации. Научно-популярные: Жизнь клетки / Академик Г.М.Франк, В.Г.Астахова. — Москва : Знание, 1967. — 47 страниц. 22 см. — (Новое в жизни, науке, технике. 12 серия. Естествознание и религия. Литература: Грибова З.П. Глеб Михайлович Франк. 1904—1976. — Москва: Наука, 1997. — 316 страниц — (Научно-биографическая литература). — 650 экземпляров — ISBN 5-02-001902-Х; Иваницкий Г.Р. Время расставляет акценты… К 100-летию со дня рождения академика Г.М.Франка // Вестник Российской академии наук, 2004, № 4, страница 342; Франк Глеб Михайлович // Большая советская энциклопедия : [в 30 томах] / главный редактор А.М.Прохоров. — 3-е издание — Москва : Советская энциклопедия, 1969—1978.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

[496x700]

[496x700] 1900

Тимофей Леонтьевич Нижегородцев

стрелок 629-го стрелкового полка (134-я стрелковая дивизия, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт), ефрейтор – на момент представления к награждению орденом Славы I степени. Родился в селе Чиганак Балашовского уезда Саратовской губернии, ныне Аркадского района Саратовской области, в семье крестьянина. Русский. Окончил IV класса сельской школы, семья была многодетная и учиться дальше не было возможности. В 1912 году семья переехала в Сибирь, в село Городок ныне Минусинского района Красноярского края. Работал в колхозе имени Щетинкина, с 1930 года был председателем колхоза. Член ВКП(б) с 1922 года. В январе 1944 года был призван в Красную Армию Минусинским райвоенкоматом Красноярского края. На фронте в Великую Отечественную войну с мая 1944 года. Весь боевой путь прошел в составе 3-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 629-го стрелкового полка 134-й стрелковой дивизии. Участвовал в боях за освобождение Белоруссии и Польши. 23 июля 1944 года в бою за высоту с отметкой 180,0 на правом берегу реки Западный Буг близ населенного пункта Волковяны (35 км юго-восточнее города Хелм, Польша) красноармеец Нижегородцев в бою из личного оружия сразил 5 гитлеровцев. Будучи раненым, не ушел с поля боя и продолжал двигаться в боевых порядках пехоты. Личным примером увлекал за собой бойцов роты. Приказом по частям 134-й стрелковой дивизии (№052/н) от 17 августа 1944 года красноармеец Нижегородцев Тимофей Леонтьевич награжден орденом Славы III степени. 29 июля 1944 года при форсировании реки Висла в районе села Бжесце (юго-восточнее города Пулавы, Польша) красноармеец Нижегородцев под огнем противника в числе первых переправился через водную преграду и с ходу вступил в бой. На плацдарме, в бою за деревню Люцимя первым обнаружил группу гитлеровцев, которая заходили в наш тыл, огнем из автомата уничтожил более 20 гитлеровцев, захватил три пулемета. Своими действиями обеспечил захват населенного пункта. 2 августа в бою за деревню Шляхтский лес смело и решительно двигался впереди увлекая за собой бойцов роты. Командиром полка полковником Кортуновым был представлен к присвоению звания Герой Советского Союза. Представление поддержали командиры дивизии и корпуса, но командующей 69-й армией генерал Колпакчи изменил статус награды, наградил орденом Красного Знамени. 14 января 1945 года при прорыве обороны противника на левом берегу реки Висла у населенного пункта Коханув (7 км юго-западнее города Пулавы, Польша) ефрейтор Нижегородцев первым ворвался в траншею противника, огнем из автомата уничтожил 4 гитлеровцев и 3 взял в плен. Приказом по войскам 69-й армии (№141/н) от 15 апреля 1945 года ефрейтор Нижегородцев Тимофей Леонтьевич награжден орденом Славы II степени 18 апреля 1945 года в бою за овладение железнодорожной станции Шенфлис (3 км западнее города Лебус, Германия) ефрейтор Нижегородцев гранатами подавил огневую точку противника, оборудованную в подвальном помещении здания, чем способствовал выполнению боевой задачи полком. Был представлен к награждению орденом Славы I степени. Через несколько дней вновь отличился. 21 апреля в бою за населенный пункт Фолькенхаген (земля Бранденбург, Германия) первым поднялся в атаку, увлекая за собой бойцов своего взвода. Ворвался в траншею, лично уничтожил 5 гитлеровцев и 16 взял в плен. Был тяжело ранен, эвакуирован в госпиталь, где и умер. Место захоронения не установлено, считается пропавшим без вести. Посмертно награжден орденом Отечественной войны II степени. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года ефрейтор Нижегородцев Тимофей Леонтьевич награжден орденом Славы I степени. Стал полным кавалером ордена Славы. Награжден орденами Красного Знамени (10 октября 1944), Отечественной войны II степени (1 июня 1945), Славы I (15 мая 1946), II (15 апреля 1945) и III (17 августа 1944) степеней. Его имя носит улица в селе Городок Минусинского района Красноярского края.

1901

Антониус Хендрикюс Мазайрак (нидерландское имя — Antonius Hendrikus Mazairac)

нидерландский велогонщик, призёр Олимпийских игр, чемпион мира. Родился в городе Розендал, Нидерланды. В 1921 году стал чемпионом Нидерландов в спринте. В 1923 году завоевал серебряную медаль чемпионата мира. В 1925 году снова стал чемпионом Нидерландов и вновь завоевал серебряную медаль чемпионата мира. На чемпионате мира 1926 года стал обладателем бронзовой медали. В 1927 году снова стал чемпионом Нидерландов. В 1928 году на Олимпийских играх в Амстердаме завоевал серебряную медаль в спринте. В 1929 году занял первые места чемпионата Нидерландов и чемпионата мира. Умер в городе Дортмунд, Германия, 11 сентября 1966 года.

1901

Хосе Насасси (испанское имя — José Nasazzi Yarza)

уругвайский футболист, защитник. Чемпион мира 1930 года, обладатель«Золотого мяча» — приз, вручаемый лучшему игроку чемпионата мира. Двукратный олимпийский чемпион. Провёл все матчи за сборную страны в качестве её капитана. Один из самых титулованных и выдающихся футболистов в истории сборной Уругвая. Хосе Насасси родился в городе Монтевидео, Уругвай, в семье выходца из Ломбардии Джузеппе Назацци и дочери баскских эмигрантов Хасинты (девичья фамилия — Ярса). Окончив начальную школу, Хосе пошёл работать во мраморную мастерскую. Обладая большой физической силой, в 17 лет Насасси стал играть в футбол в «Лито». В 1920 году он перешёл в «Роланд Мур», а в 1922 году присоединился к команде из родного района «Белья Виста», где прошла значительная часть его футбольной карьеры. За свою карьеру на профессиональном уровне провёл за клуб «Белья Виста» (1922—1932) — 250 матчей (8 голов) и за «Насьональ» (1932—1937) — 90 матчей (10 голов). За сборную Уругвая с 4 ноября 1923 по 20 сентября 1936 года сыграл 41 матч. Хосе Насасси, как правило, выступал в качестве правого защитника, однако также мог играть в центре обороны. Насасси был лидером и капитаном сборной Уругвая и в своих клубах, обладал большой физической силой и признанным мастером в верховой борьбе за мяч. Скончался в родном городе от рака пищевода 17 июня 1968 года.

Память

Стадион клуба «Белья Виста» назван в честь Хосе Насасси. Также в его честь называется одна из неофициальных систем определения сильнейшей команды мира — «Эстафетная палочка Насасси». После победы сборной Уругвая на чемпионате мира 1930 года капитан первой команды, обыгравшей чемпиона (Бразилия), подхватил эту «эстафетную палочку» и его команда неофициально была провозглашена сильнейшей в мире. В отличие от других подобных рейтингов (например, Неофициальный чемпионат мира), учитывается исключительно результат, зафиксированной в основное время игры. Титулы: Чемпион Уругвая (2): 1933, 1934; Чемпион Южной Америки (4): 1923, 1924, 1926, 1935; Олимпийский чемпион (2): 1924, 1928; Чемпион мира: 1930.

1901

Герман Присс (немецкое имя — Hermann Prieß)

группенфюрер СС, командир 3-й танковой дивизии СС «Мёртвая голова», кавалер Рыцарского креста Железного креста с Дубовыми листьями и Мечами. Герман Присс родился в общине Марнице, Мекленбург-Передняя Померания, Германская империя, в семье крестьянина. После окончания училища 22 января 1919 года вступил добровольцем в полувоенное патриотическое формирование Фрайкор. Вместе с добровольческим корпусом «Фон Брандис» сражался за создание немецкого государства под названием Балтийское герцогство на территории Прибалтики, был ранен под Ригой, за что получил Железный крест II класса. Продолжал нести активную военную службу.

Военная карьера

В 1934 году стал членом НСДАП (№ 1 472 296), СС (№ 113 258) и перешёл в Рейхсвер, получив под командование 13-ю пехотную роту полка СС «Германия», которая дислоцировалась в Висмаре и использовалась впоследствии для подготовки новых единиц артиллерии. С началом Второй мировой войны подразделение Германа Присса было включено в танковое соединение «Восточная Пруссия», за успешные действия получил Железный крест I класса. После окончания операции по вторжению в Польшу направлен во вновь сформированный артиллерийский полк СС, в котором, как показали бои в Польше, нуждалась дивизия СС «Мёртвая голова». В разгар битвы за Францию стал во главе артиллерийского полка СС «Мёртвая голова». Вместе с дивизией принял участие в нападении на СССР. В ходе восточной кампании особенно отличился в боях в «демянском котле». 26 февраля 1943 года, после смерти Теодора Эйке стал командующим дивизией, которая успешно действовала против 3-й Советской бронетанковой армии. 28 апреля 1943 года награждён Рыцарским крестом Железного креста. Успешно продолжал битву за Харьков и 5 июля, вновь в должности командира артиллерийского полка СС «Мёртвая голова», принял участие в сражении под Прохоровкой в ходе Курской битвы. 9 сентября 1943 года за сдерживание натиска многократно превосходящих сил Красной Армии в районе села Колонтаев был награждён Рыцарским крестом Железного креста с Дубовыми листьями. 24 апреля 1944 года за умелые оборонительные действия в серии кровопролитных боёв в рамках Днепровско-Карпатских операций награждён Рыцарским крестом Железного креста с Дубовыми листьями и Мечами. С 30 октября 1944 года в звании группенфюрер СС становится командиром 1-го танкового корпуса СС, который принимал активное участие в наступлении в Арденнах.

После войны

После войны осуждён к 20 годам заключения как военный преступник за соучастие в бойне у Мальмеди на так называемом мальмедийском процессе. Позднее помилован и освобождён в октябре 1954 г. из Ландсбергской тюрьмы. Умер в городе Аренсбург, Шлезвиг-Гольштейн, ФРГ, 2 февраля 1985 года. Награды: Железный крест II и I классов; За ранение (нагрудный знак) в Чёрном; Немецкий крест в золоте (6 января 1942); Рыцарский крест Железного креста (28 апреля 1943); Дубовые листья (9 сентября 1943) (297-й); Мечи (24 апреля 1944) (65-й);Кольцо «Мёртвая голова». Литература: Залесский К.А. Охранные отряды нацизма. Полная энциклопедия СС. — Москва : Вече, 2009. — Страница 784. — ISBN 978-5-9533-3471-6.

[470x700]

[470x700] 1901

Николаус (Николай Васильевич) Риль

немецкий физик и радиохимик; эксперт по производству чистого металлического урана на заводе № 12 в городе Электросталь Московской области (ныне – открытое акционерное общество «Машиностроительный завод»); единственный из немецких учёных, работавших в «атомном проекте СССР», удостоенный звания «Герой Социалистического Труда». Родился в Санкт-Петербурге, в семье главного инженера завода «Сименс и Гальске». Немец. Жил в России до 1919 года, свободно владел русским языком. Приехав на историческую родину, в Германию, жил в Берлине. В 1927 году окончил Берлинский университет, где изучал физику. Работал в радиобиологическом отделении фирмы "Ауэргезельшафг" в Берлине, с 1937 года - руководитель этого отделения. Доктор наук (1938). В годы второй мировой войны работал на секретном заводе в городе Ораниенбурге, расположенном севернее Берлина. Эксперт по производству чистого металлического урана для ядерных реакторов. Профессор. После окончания Великой Отечественной войны, в середине мая 1945 года в поверженный советскими войсками Берлин прибыла группа учёных-атомщиков, знающих немецкий язык, в сопровождении офицеров НКВД, возглавлявшаяся заместителем Народного Комиссара внутренних дел СССР А.П.Завенягиным, в состав которой входили физики-ядерщики, одетые в форму полковников Красной Армии, Г.Н.Флёров, И.К.Кикоин, Ю.Б.Харитон, Л.А.Арцимович и другие. Профессор Николаус Риль добровольно согласился помочь советским коллегам. Он повёз их в Ораниенбург, где находился главный завод Германии по производству чистого урана для реакторов. Завод был полностью разрушен американскими бомбежками за несколько дней до окончания войны, безо всякой связи с военными действиями. Повреждённые остатки оборудования завода были демонтированы советской стороной и отправлены в СССР. В другом германском городе был найден склад уранового сырья, оксида урана, где оказалось почти сто тонн оксида урана. В ещё одном небольшом немецком городке были обнаружены двенадцать тонн урана. Вскоре в Москву выехал Николаус Риль с семьей, и несколько инженеров немецкого уранового завода. Они поехали добровольно, так как в Германии им делать было нечего: физиков-атомщиков, оказавшихся в американо-британской зоне оккупации, арестовали и более года продержали в тюремном заключении в Великобритании без права переписки. В июле 1945 года группа немецких учёных, возглавляемая Николаусом Рилем начала переоборудование завода недалеко от города Ногинска Московской области, значащегося по документам НКВД СССР под кодовым названием «Строительство 713», в урановый завод. С 1945 по 1950 год работал на этом заводе начальником научно-исследовательской лаборатории. А уже в конце 1945 года на этом предприятии – заводе № 12 - началась переработка оксида урана в чистый металлический уран. Первые партии литого металлического урана стали поступать в лабораторию академика Академии наук СССР И.В. Курчатова в январе 1946 года и шли на сборку уран-графитового экспериментального реактора. К 1950 году производство чистого урана на заводе № 12 достигло одной тонны в день. 29 августа 1949 года в Советском Союзе на полигоне под городом Семипалатинском – «Семипалатинск-21» - город Курчатов (ныне Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан) был осуществлён взрыв первой советской плутониевой бомбы «РДС-1», явившийся ответом на угрозы США, обладавших к тому времени атомным оружием, которое они уже неоднократно успели испытать, взорвав 16 июля 1945 года плутониевую бомбу, а затем применив это смертоносное оружие в конце 2-й мировой войны, сбросив на японские города: Хиросиму 6 августа 1945 года урановую бомбу и на Нагасаки 9 августа 1945 года плутониевую бомбу. Теперь весь Мир узнал, что и у Советского Союза имеется ядерное оружие сдерживания агрессора. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1949 года «О присвоении звания Героя Социалистического Труда научным, инженерно-техническим и руководящим работникам научно-исследовательских, конструкторских организаций и промышленных предприятий» (с грифом: «Не подлежит опубликованию») «за исключительные заслуги перед государством при выполнении специального задания» Рилю Николаю Васильевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В дополнение, к этой высшей степени отличия за труд, немецкий учёный, как и его советские коллеги, получил Сталинскую премию, крупное денежное вознаграждение, дачу в посёлке Жуковка под Москвой и автомобиль «Победа». С 1950 по 1952 годы - научный руководитель "Лаборатории Б". Когда в марте 1953 года скончался И.В.Сталин, а в конце того же года был казнён Л.П.Берия, надобность в содержании германских учёных и инженеров отпала. В связи с этим, после обращения к правительству СССР канцлера ФРГ Конрада Аденауэра с просьбой отпустить соотечественников на родину, немецким учёным была предоставлена возможность вернуться в Германию. Продав дачу академику Академии наук СССР А.П.Александрову, Николаус Риль в 1955 году вернулся в ФРГ и стал профессором Мюнхенского технического университета. По возвращении в ФРГ советское правительство выплатило ему в твердой валюте значительные суммы в качестве компенсации стоимости премий, денежных вознаграждений, дачи и автомобиля, полученных за участие в «атомном проекте СССР». Жил в городе Мюнхен (ФРГ). В 1955-1957 годах - руководитель строительства экспериментального ядерного реактора в Баварии. Декан физико-технического факультета Мюнхенского университета. автор свыше 200 научных работ, из них 15 - в советских изданиях. Умер 2 августа 1990 года. Награждён орденом Ленина (29 октября 1949). Лауреат Сталинской премии (1949).

1901

Арвид Харнак (немецкое имя — Arvid Harnack)

немецкий юрист и антинацист, участник подпольного сопротивления в гитлеровской Германии. Родился в городе Дармштадт, Германская империя, сын известного немецкого историка Отто Харнака и племянник теолога А. фон Харнака. Получил юридическое образование в университетах Вены, Граца и Гамбурга, с 1924 — доктор права. С 1926 по 1928 изучал экономику в США, в Мэдисоне. В 1926 женился на историке литературы Милдред Фиш. В 1929−1930 получил степень доктора философии в Гессене, защитил диссертацию на тему «Домарксистское рабочее движение в США». Вместе с гессенским экономистом Фридрихом Ленцем (1885—1968) в 1931 организовал «Научное общество по изучению советской плановой экономики» (ARPLAN), в работе которого участвовали как марксисты Дьёрдь Лукач и Карл Виттфогель, так и националисты Эрнст Никиш и Эрнст Юнгер. Первое собрание общества состоялось 3-4 января 1932. В августе-сентябре того же года советское посольство в Германии организовало Харнаку 3-недельную поездку в СССР, во время которой он познакомился с работой предприятий Москвы, Ленинграда, Киева, Одессы и других городов.

Участие в антифашистском подполье

Арвид Харнак, Харро Шульце-Бойзен и Джон Зиг на марке ГДР

Арвид и Милдред Харнак: почтовая марка ГДР, 1964

После прихода к власти нацистов общество ARPLAN было распущено, а Харнак получил пост научного советника в рейхсминистерстве экономики. С 1935 года сотрудничал с советской разведкой, получив оперативный псевдоним «Корсиканец». В 1937 году для прикрытия вступил в НСДАП. В 1939 году установил контакт с Шульце-Бойзеном, в 1940—1941 годах работал с советской резидентурой, предупреждал о готовящейся агрессии гитлеровской Германии против Советского Союза. 16 июня 1941 года сообщил в Москву сведения, полученные от Шульце-Бойзена, о начале войны «в любое время».

Арест и казнь

Мемориал Милдред и Арвида Харнак на кладбище Целендорф, Берлин

В августе 1942 года радиограмма берлинской группы с адресами Адама Кукхофа, Харро Шульце-Бойзена и Илзе Штёбе была перехвачена и расшифрована нацистами. 7 сентября 1942 года Арвид Харнак и его супруга Милдред были арестованы гестапо. 19 декабря 1942 года Арвид Харнак был приговорён к смертной казни и 22 декабря 1942 года повешен в тюрьме Плётцензее. Милдред поначалу была приговорена к шести годам заключения, но 16 января 1943 года по личному распоряжению Гитлера этот приговор был заменён на смертную казнь. 16 февраля 1943 года она была гильотинирована в тюрьме Плётцензее в Берлине.

Награды: Орден Красного Знамени (6 октября 1969, посмертно).

Адмирал Вильгельм Эйм (в центре) на борту большого торпедного катера «Арвид Харнак» принимает парад кораблей (7 октября 1979 года)

Память

В 1960 году в честь А.Харнака был назван большой торпедный катер Фольксмарине ГДР. В 1964 году в ГДР была выпущена марка «Арвид и Милдред Харнак» В 2022 году Харнаку посвящены несколько эпизодов в сериале "Начальник разведки"

Литература: Треппер Л. Большая игра. — Нью-Йорк: Liberty Publishing House, 1989; Перро Ж. Красная капелла. Суперсеть ГРУ-НКВД в тылу III рейха. — Москва : ДЭМ, 1990. — ISBN 5-85207-004-1; Очерки истории российской внешней разведки. Том 3. — Москва : Международные отношения, 1997. — ISBN 5-7133-0942-8; Пещерский В. Красная капелла. Советская разведка против абвера и гестапо. — Москва : Центрполиграф, 2000. — ISBN 5-277-00728-4; Шелленберг В. Лабиринт. Мемуары гитлеровского разведчика — Москва : Дом Бируни, 1991. — ISBN 5-02-017575-7; Бондаренко И. Красные пианисты. Роман-хроника. — Москва : Воениздат, 1990. — 366 cтраниц. — ISBN 5-203-01019-6; Stefan Roloff, Mario Vigl. Die «Rote Kapelle», Ullstein Verlag, 2004, ISBN 3-548-36669-4.

1902

Ольга Васильевна Аверичева

советская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР (1957). Родилась в городе Санкт-Петербург, Российская империя. С 1910 по 1918 годы училась в городской гимназии. Вследствие смерти отца (умер в 1918 году), она была вынуждена уйти из последнего класса и поступить на работу. Служила сначала счётчицей марок в 26-й Петроградской столовой, затем с 1921 по 1924 годы — машинисткой Петроградского авиасклада. В 1924 году поступила на драматические курсы «Ваятели масок», а через год перешла в студию Павла Петровича Гайдебурова. Параллельно с учёбой подрабатывала артисткой в экскурсионном лекторском бюро. Окончив курсы в 1927 году, вошла в состав театрального коллектива «Рабис» (впоследствии — Ленинградский передвижной драматический театр). В 1931 году Аверичева стала артисткой Ленинградского Красного театра (с 1936 года — Ленинградский театр им. Ленинского комсомола), с которым была связана вся её дальнейшая творческая жизнь. Сыграла десятки ролей, в основном, острохарактерного плана. В 1939 году дебютировала в кино, где, в отличие от театра, занимала довольно скромное положение. Тем не менее, во всех небольших появлениях на экране актриса была естественна и органична, наделяя своих героинь жизненной достоверностью. Также работала на дубляже. Умерла в родном городе 26 октября 1981 года.

Творчество

Работы в театре: «Фронт» А.Корнейчука — Зинаида; «Последние» М.Горького — Софья, мадам Соколова и Надежда; «Свадьба с приданым» Н.Дьяконова — Василиса Павловна; «Без вины виноватые» А.Островского — Коринкина; «Бесприданница» А.Островского — Огудалова; «Женитьба Бальзаминова» А.Островского — Бальзаминова; «Гроза» А.Островского — Кабаниха; «Сирано де Бержерак» Э.Ростана — Дуэнья; «Медведь» А.Чехова — Попова; «Любовь Яровая» К.Тренева — Дунька; «Егор Булычов и другие» М.Горького — Елизавета; «Новая родина» В.Г.Финка — Хая; «Кто смеётся последним» К.Крапивы — Анна Павловна; «Униженные и оскорблённые» Ф.Достоевского — Бубнова; «Бабьи сплетни» К.Гольдони — Элеонора и прачка. Фильмография: 1939 — Патриот — мать Коли; 1954 — Большая семья — эпизод; 1955 — Дело Румянцева — тетя Дуся, нянечка в детдоме; 1956 — Девочка и крокодил — бабушка; 1956 — Дорога правды — эпизод; 1957 — Всего дороже — Пелагея Дмитриевна Буянова; 1958 — Дом напротив (короткометражный) — тётя Поля, нянечка в больнице; 1958 — Поэма о любви — санитарка; 1959 — Дорога уходит вдаль — торговка виноградом; 1962 — «Мальчик с коньками (короткометражный) — медсестра; 1962 — Первый мяч (к/м) — тетя Паша, уборщица; 1963 — Кюхля (ТВ) — тётка Брейткопф; 1963 — Это случилось в милиции — эпизод; 1972 — Круг — Юсупова, работница ВОХР.

1903

Артур Мартин Вайнберг (Arthur Martin Vineberg)

канадский кардиохирург , преподаватель в университете и автор. Он был известен своими экспериментальными и клиническими исследованиями в области реваскуляризации сердца. Родился в городе Монреаль, провинция Квебек, Канада, получил степень по биохимии и экспериментальной физиологии в Университете Макгилла. Он был кардиохирургом в Королевской больнице Виктории в Монреале и преподавателем на медицинском факультете Университета Макгилла. Его архив хранится в библиотеке Ослера в Университете Макгилла. Он известен тем, что разработал хирургическую процедуру под названием «операция Вайнберга», которая заключалась в имплантации левой молочной артерии в левый желудочек сердца. Впервые он провёл эту процедуру в 1946 году в качестве эксперимента, а в 1950 году — в Королевской больнице Виктории. Опубликовал две книги: «Как жить со своим сердцем: семейный путеводитель по здоровью сердца» (1975) и «Реваскуляризация миокарда с помощью артериальных/желудочковых имплантатов» (1982). Перед смертью он работал над своей третьей книгой «Полное руководство по здоровью сердца». Умер 26 марта 1988 года. В 1986 году он стал офицером ордена Канады (OC), высшей гражданской награды Канады.

1903

Мефодий Михайлович Дёмин

советский (украинский) архитектор, градостроитель, в советское время занимался реставрацией памятников архитектуры (в том числе культовых). Участник Великой Отечественной войны. В 1944 году был заместителем главного архитектора города Киева.

Родился в семье статского советника и юриста Михаила Михайловича Дёмина (?-1924) и Нины Алексеевны Дёминой. Был одним из четырёх детей в семье (сестра Мария, братья Тихон и Пантелеймон). До революции Мефодий Михайлович руководил церковным хором. В 1920 годах переехал с Урала в Киев. В 1931 году окончил Киевский инженерно-строительный институт по специальности градостроитель. Учился у профессоров П.Ф.Алешина, А.М.Вербицкого, В.М.Рыкова, М.П.Сакулина. Строил верфь на Волге. Участвовал в Великой Отечественной войнe. В 1944 году был заместителем главного архитектора города Киева, участвовал в послевоенной реконструкции Крещатика. С 1945 года по совету начальника отдела памятников Л.И.Граужис был назначен Управлением по делам архитектуры при Совете Министров УССР архитектором-хранителем Владимирского собора в городе Киев. С 1946 года руководитель пятой мастерской «Киевпроекта». Одновременно, с 1944 по 1949 год по приглашению профессора П.Хаустова преподавал в Киевском инженерно-строительном институте. Читал курсы «Планирование и постройка городов» и «Благоустройство городских территорий». В дальнейшем он активно работал по реконструкции и реставрации памятников архитектуры. Скончался в городе Киев, Украинская ССР, СССР (ныне Украина),

3 марта 1988 года, похоронен на Байковом кладбище Киева. Сын Николай Дёмин, продолжил дело отца став архитектором.

Избранные проекты реконструкций: Киево-Печерская лавра; Андреевская церковь; Владимирский собор; Обновление бань Николаевской церкви Покровского монастыря; Троицкая церковь.

Архитектурные проекты: Площадь перед Владимирским собором.

Семья