23 мая родились...

23-05-2025 03:43

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

[468x700]

[468x700]

1923

Геннадий Фёдорович Потёмкин

командир батальона 940-го стрелкового полка 262-й стрелковой дивизии 43-й армии Калининского фронта, капитан. Родился в городе Очаков Николаевской области Украины, в семье партийного служащего. Украинец. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. В 1931 году пошел в первый класс Очаковской средней школы № 2. В 1932 году в связи с переводом отца, семья переезжает в город Одессу. Учась в Одесской средней школе № 70, Геннадий принимал активное участие в общественной жизни, неоднократно избирался комсоргом школы. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, а 23 июня 1941 года совсем юный выпускник подал заявление в военкомат о добровольном вступлении в ряды Красной Армии. В действующей армии с 15 августа 1941 года. Принимал участие в битве за Москву. Воевал на Западном и Калининском фронтах. 27 декабря 1941 года был ранен под городом Белёв Тульской области. Воевал Г.Ф.Потемкин умело и храбро, был замечен командованием, и как имеющий законченное среднее образование и боевой опыт, был направлен на ускоренные офицерские курсы. В звании лейтенанта командовал взводом, через полгода – уже командир роты, а ещё через неполных 6 месяцев – командир стрелкового батальона, уже в звании капитана. Воевал на Смоленщине, в Белоруссии. 17 сентября 1943 года он проявил смелость в боях за деревню Воробьи Смоленской области. Линия обороны противника в деревне Воробьи была связана между собой большим числом ходов сообщения, ДЗОТов, пулемётных гнёзд, гнёзд подвижной артиллерии, проволочных заграждений. Капитан Г.Ф.Потёмкин действовал быстро, дерзко и решительно. Взяв на себя инициативу, он с шестью бойцами пошёл в тыл к врагу с целью блокировать один из ДЗОТов, огонь из которого прикрывал дорогу и подступы к деревне с севера. Скрываясь в окружающем кустарнике, группа приблизилась на 50-60 метров к ДЗОТу и смелым броском блокировала ДЗОТ. Путь был свободен, бойцы его подразделения в тесной связи с другими подразделениями полка ринулись на врага, а сам Г.Ф.Потёмкин, действуя в тылу, наводил панику и замешательство в рядах фашистов. Оборона немцев была прорвана, враг разбит и оставил на поле боя свыше 150 трупов солдат и офицеров, захвачено в плен 8 немцев и богатые трофеи: 8 пулемётов, 3 миномёта, десятки автоматов, боеприпасы и другие. 21 сентября 1943 года Г.Ф.Потёмкин проявил исключительную отвагу в бою за город Демидов. Когда подразделения полка после решительного штурма ворвались в город и вели уличные бои, очищая их от противника, он со штабом своего батальона, перейдя реку Каспля, расположился в полуразрушенном снарядами доме на одной из улиц в западной части города. Ночью немцы после ожесточённого артиллерийского и миномётного налёта контратаковали наши передовые подразделения, причём до 2-х десятков фашистов, прорвавшись к наблюдательному пункту батальона, окружили дом, где находились Г.Ф.Потёмкин с небольшой охраной. Видя явное своё численное превосходство, немцы, обнаглев, кричали "Рус, сдавайся!", но в ответ им полетели гранаты и град пуль из автоматов. Несколько фашистов упали мёртвыми, но остальные остервенело лезли к зданию. Одному из гитлеровцев удалось бросить гранату в пробоину стены внутрь здания. Пали смертью храбрых и тяжело ранило нескольких бойцов из охраны Г.Ф.Потёмкина, но с кучкой оставшихся он мужественно и отважно в течении более 3-х часов отбивался от наседавших на них немцев, огнём из автоматов и гранатами уничтожил более 15 из них; остальные гитлеровцы разбежались. 22-23 сентября 1943 года в бою за деревни Макунино, Янченки, Тюлки и Толкачи Смоленской области, благодаря правильному и умелому руководству, его батальон быстро с малыми потерями выбил противника из населенных пунктов, овладел ими. Г.Ф.Потёмкин всё время находился в боевых порядках рот, своим примеров воодушевлял бойцов на героические подвиги и неоднократно подымал роты в атаку. Все поставленные боевые задачи Командования его батальон выполнил своевременно. За период боёв его батальон уничтожил до 300 солдат и офицеров противника, 8 станковых, 12 ручных пулемётов и полковой миномёт. Захвачено за этот же период с 22 по 23 сентября 1943 года 10 пулемётов МГ-34, 1 радиостанция, 88-мм пушка и 78 винтовок противника.

[525x700]

[525x700]

За этот бой Г.Ф.Потёмкин был награжден орденом Красного Знамени. 2-3 октября 1943 года Г.Ф.Потёмкин проявил беспримерную решительность и дерзость в бою за деревню Сапцы Смоленской области. Противник, сосредоточив большое количество живой силы и артиллерии, во что бы то ни стало намеревался выбить подразделения Г.Ф.Потёмкина с занятых им, имеющих преимущество рубежей. Противник каждые 30 минут шёл в атаку большими превосходящими силами. С группой бойцов в 20 человек Г.Ф.Потёмкин находился на переднем крае и подпустив атакующих немцев до 80-100 метров, он открывал исключительной силы огонь, а когда отдельные группы фашистов просочились на сближение до 25 метров, они были забросаны гранатами. Г.Ф.Потёмкин отразил с группой бойцов 5 яростных контратак, не имея своих потерь. Озверевший противник, решив сломить стойкость наших бойцов, открыл ураганный огонь из артиллерии, метательных аппаратов, миномётов и пулемётов. Не было ни одного метра не взрытой снарядами земли. В течении суток так повторялось свыше 20 раз. Г.Ф.Потёмкин, внимательно наблюдая, изучил ведение огня противником и установил, что по фронту этот губительный артиллерийский и миномётный огонь имеет прогалы – как бы стыки между собой. С присущим ему расчётом, он смело использовал эти прогалы и сам повёл бойцов вперёд на сближение с противником. По окончании огневого налёта бойцы смелым броском шли в решительное наступление, его неожиданностью ошеломляя противника. Враг пришёл в замешательство, которым воспользовался Г.Ф.Потёмкин с бойцами и с дружным криком "Ура", уничтожая противника, обратившегося в паническое бегство, овладел юго-западной окраиной деревни Сапцы. Благодаря проведению его героически смелой и инициативной операции, после 2-х часового боя на окраине, противник был выбит из деревни и полк овладел Сапцами. В бою за деревню Сапцы противник понёс потери свыше 400 человек убитыми и был побежден малой кровью, благодаря умению, мужеству и геройству Г.Ф.Потёмкина. 18 октября 1943 года командир батальона 940-го стрелкового полка капитан Г.Ф.Потёмкин в ожесточённом бою за деревню Фокино Лиозненского района Витебской области умело организовал атаку подразделения. Он лично возглавил атаку, которая захлебнулась от плотного заградительного огня противника. Погиб в этом бою. Похоронили его в деревне Веляшковичи Лиозненского района Витебской области на воинском кладбище. 10 апреля 1968 года останки Героя были перевезены в Одессу и перезахоронены на Аллее Славы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм капитану Потёмкину Геннадию Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Награжден орденом Ленина (4 июня 1944, посмертно), орденом Красного Знамени (16 октября 1943).

[525x700]

[525x700]

10 апреля 1968 года останки Героя были перевезены в Одессу и перезахоронены на Аллее Славы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм капитану Геннадию Фёдоровичу Потёмкину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина (4 июня 1944, посмертно), орденом Красного Знамени (16 октября 1943).

[525x700]

[525x700]

[525x700]

[525x700]

[700x525]

[700x525]

В 1968 году в Очакове на средства, собранные комсомольцами и молодежью Очаковщины, был установлен памятник Герою (скульпторы Н.Игнатьева и Е.Максименко, архитектор В.Пластиков).. Стихотворение, найденное в партийном билете Г.Ф.Потемкина, материалы, описывающие его подвиг, наравне с другими реликвиями Великой Отечественной войны включены в экспозицию Центрального музея Вооруженных Сил СССР (Москва, Россия).

[700x615]

[700x615]

В партбилете Г.Ф.Потёмкина № 4512276 хранилось стихотворение, которое впоследствии стало широко известно на фронте:

"Я клянусь, не ворвется

Враг в траншею мою.

А погибнуть придется –

Так погибну в бою.

Чтоб глядели с любовью

Через тысячу лет

На окрашенный кровью

Мой партийный билет".

[488x700]

[488x700]

1923

Владимир Васильевич Рубинский

заместитель командира по артиллерии 800-го стрелкового Пражского ордена Суворова полка (143-я стрелковая Конотопско-Коростенская Краснознаменная ордена Суворова дивизия, 47-я армия, 1-й Белорусский фронт), капитан. Родился в городе Ашхабад (ныне Ашгабат, Республика Туркменистан), в семье служащего. Русский. Окончил 8 классов, аэроклуб. Работал автослесарем, шофёром. С 1941 года – курсант учебной эскадрильи при Туркменском управлении ГВФ. Призван в армию 14 февраля 1942 года. Окончил ускоренный курс Подольского артиллерийского училища в 1942 году. В действующей армии – с 12 августа 1942 года. Сражался на Брянском, Центральном, 1-м Украинском, 2-м и 1-м Белорусских фронтах в артиллерии 800-го стрелкового полка 143-й стрелковой дивизии в должности командира взвода, командира батареи, заместителя командира полка по артиллерии. Трижды ранен, дважды контужен. Особо отличился в Берлинской операции – в боях на подступах к столице Германии и в штурме Берлина. Орудия полковой артиллерии под командой капитана В.В.Рубинского обеспечили полку успех в выполнении боевой задачи при прорыве обороны противника на западном берегу реки Одер и на подступах к Берлину, нанесли врагу значительный урон; способствовали переправе полка через водный рубеж 17 апреля 1945 года. Во время боев за Берлин В.В.Рубинский непрерывно находился в боевых порядках пехоты, управляя артиллерийским огнем. Лично из орудия прямой наводкой уничтожал вражеские огневые средства, препятствовавшие продвижению подразделений. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за умелое выполнение боевых задач, личное мужество и героизм, проявленные в Берлинской операции, Рубинскому Владимиру Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая «Звезда». Звезду Героя В.В.Рубинскому вручил командующий 1-м Белорусским фронтом Маршал Советского Союза Г.К.Жуков. С 1946 года майор В.В.Рубинский – в запасе. Работал директором автобазы, начальником станции автотехобслуживания в Ужгороде. С 1979 жил в Ялте, затем переехал в Ленинград (ныне Санкт-Петербург). Умер 15 декабря 2015 года. Похоронен в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище. Почётный гражданин города Конотоп (Сумская область Украины). Награжден орденом Ленина (31 мая 1945), 2 орденами Красного Знамени (30 ноября 1943; 9 июля 1944), 2 орденами Отечественной войны I степени (12 февраля 1945; 11 марта 1985), орденом Красной Звезды (5 августа 1943), медалями.

1923

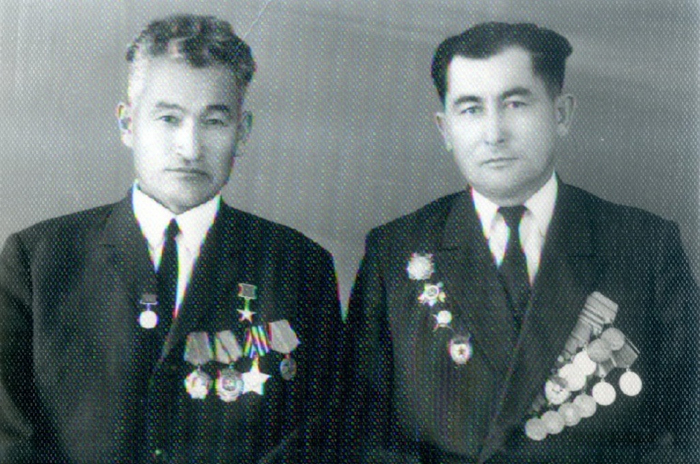

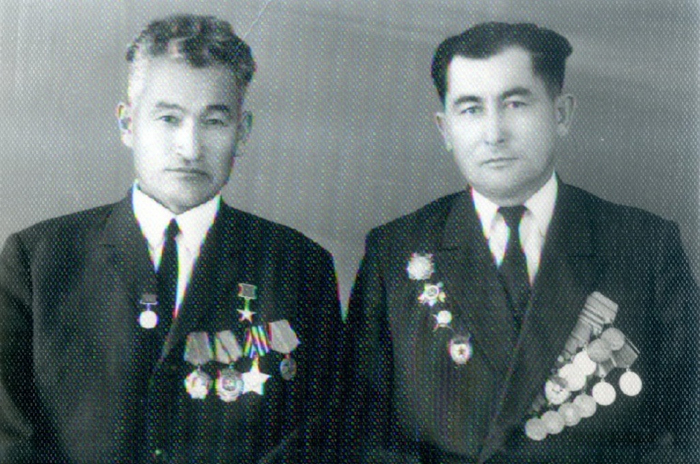

Рустем Шупенов

бригадир колхоза «Красная Звезда» Джамбулского района Джамбулской области Казахской ССР. Родился в селе Кош-Тюбе Аулиеатинского уезда Сырдарьинской области Туркестанской АССР, ныне – Костобе Байзакского района Жамбылской области Казахстана, в семье крестьянина. Казах. С 1932 года, оставшись без родителей, воспитывался в детском доме при колхозе «Красная Звезда» Джамбулского района. Участник Великой Отечественной войны с 1942 года. Получив ранение, был комиссован из действующей армии. После возвращения в родное село в апреле 1944 года Рустем Шупенов стал работать в местном колхозе «Красная Звезда» Джамбулского района, председателем которого был Мухаметкали Нурбаев. Колхоз славился высокими урожаями сахарной свёклы, многие его труженики были удостоены государственных наград. Первоначально Р. Шупенов работал учётчиком тракторной бригады и кладовщиком, с января 1944 года – бригадиром полеводческой бригады и секретарём партийной организации колхоза. В 1948 году свекловоды его бригады вместо 220 центнеров по плану собрали по 550 центнеров свёклы с каждого гектара на площади 40 гектаров, закреплённой за бригадой. Бригадир был награждён орденом Трудового Красного Знамени. По итогам работы в 1949 году его бригадой был получен урожай сахарной свёклы 910,7 центнера с гектара на площади 12 гектаров, а на остальных 30 гектарах урожай составил по 575 центнеров. Со всего участка было собрано 28 тысяч центнеров корнеплодов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1950 года получение высоких урожаев пшеницы, сахарной свёклы и картофеля в 1949 году Шупенову Рустему присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания была удостоена передовая звеньевая его бригады П.М.Шидакова, звено которой, состоящее из комсомолок-карачаевок, получило рекордный урожай сахарной свёклы – 1206 центнеров с гектара. В 1951 году колхоз направил Рустена Шупенова на учёбу в школу по подготовке руководящих колхозных работников в Алма-Ату, после окончания которой, с 1954 года, работал секретарём парткома колхоза «Аль-Куль», с 1960 года – председателем исполкома Костюбинского сельского Совета депутатов трудящихся Джамбулского района. Проживал в селе Головачёвка Жамбулского района. Умер 8 мая 2010 года. Награждён орденами Ленина (15 июня 1950), Отечественной войны II степени (11 марта 1985), Трудового Красного Знамени (11 апреля 1949), Славы III степени, медалями, в том числе «За трудовое отличие» (11 января 1957).

Герой Социалистического Труда Рустем Шупенов (слева).

Герой Социалистического Труда Рустем Шупенов с сыном.

Герои Социалистического Труда колхоза "Красная Звезда" Р.Шупенов (крайний слева), далее через одного сидят М.Ибрагимова, С.Онгарбаева, Д.Жантохова, К.Тортаева. Фото начало 1980-х годов.

[516x700]

[516x700]

1924

Василий Егорович Никитин

заряжающий орудия 183-го гвардейского артиллерийско-миномётного полка 10-й гвардейской казачьей кавалерийской дивизии 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса 3-го Украинского фронта, гвардии казак. Родился в селе Спицевка Грачёвского района Ставропольского края. Русский. Окончил начальную школу, работал трактористом в колхозе. В Красной Армии с января 1943 года. В действующей армии с августа 1943 года. Заряжающий орудия 183-го гвардейского артиллерийско-миномётного полка (10-я гвардейская казачья кавалерийская дивизия, 4-й гвардейский Кубанский казачий кавалерийский корпус, 3-й Украинский фронт) комсомолец гвардии казак Василий Никитин в составе сводного отряда с 7 марта 1944 года участвовал в рейде по вражеским тылам. 14 марта 1944 года в районе села Бармашово Жовтневого района Николаевской области Украины отряд кубанских казаков-гвардейцев вступил в бой с пехотой и танками противника. Заменив выбывшего из строя наводчика, гвардии казак Никитин В.Е. выкатил орудие на открытую огневую позицию и отразил несколько контратак гитлеровцев. Он получил ранение, но продолжал сражаться до последнего снаряда и патрона. Пал смертью храбрых в бою 17 марта 1944 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии казаку Никитину Василию Егоровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина, медалями.

[502x700]

[502x700]

1924

Александр Михайлович Носов

помощник командира взвода 3-й стрелковой роты 15-го гвардейского стрелкового полка (2-я гвардейская Краснознаменная стрелковая дивизия, 11-й гвардейский Краснознаменный стрелковый корпус, 56-я армия, Северо-Кавказский фронт), гвардии младший сержант. Родился в 1924 году в деревне Щербиновке ныне Аткарского района Саратовской области. Русский. Окончил неполную среднюю школу. В августе 1942 года призван в Красную Армию. Сражался на Северо-Кавказском фронте и в составе Отдельной Приморской армии. Принимал участие в обороне и освобождении Кавказа, в разгроме гитлеровских войск в Крыму. Трижды ранен. Особо отличился в боях в августе 1943 года. Командованием полка был представлен к присвоению звания Героя Советского Союза. Но выысокую награду получить не успел. Погиб 3 октября 1943 года в боях за освобождение Тамани. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за уничтожение в одном из боев на Таманском полуострове 70 солдат и офицеров противника и проявленные при этом доблесть и мужество гвардии младшему сержанту Носову Александру Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза. Первоначально был похоронен в центре станицы Старотитаровской Краснодарского края на мемориале защитникам Отечества. На месте погребения установлен гранитный памятник. Позже был перезахоронен на кладбище станицы Старотитаровской возле мемориала погибшим бойцам Красной Армии. Награжден орденом Ленина (17 октября 1943), Красной Звезды (9 августа 1943). Приказом Министра Обороны СССР навечно зачислен в списки одной из воинских частей.

[700x525]

[700x525]

Мемориал в станице Старотитаровской

[470x700]

[470x700]

Кенотаф в станице Старотитаровской

[700x525]

[700x525]

Надгробный памятник (старый, вид 1)

[525x700]

[525x700]

Надгробный памятник (старый, вид 2)

[700x463]

[700x463]

Надгробный памятник (новый).

1924

Эрка Нурханова

звеньевая колхоза имени Кагановича Катта-Курганского района Самаркандской области, Узбекская ССР. Родилась в Катта-Курганском уезде Самаркандской области Узбекской ССР, ныне – территория Каттакурганского района Самаркандской области Узбекистана. Узбечка. Трудовую деятельность начала во второй половине 1930-х годов на хлопковых плантациях колхоза имени Кагановича (село Сарай-Курган) Катта-Курганского района Самаркандской области. Позже возглавила комсомольско-молодёжное звено, которое из года в год увеличивало урожайность хлопка, постоянно соревнуясь с передовым звеном Шахри Рахматовой. По итогам работы в 1949 году звеньевая была награждена орденом Трудового Красного Знамени, а в 1950 году её коллектив получил урожай хлопка 79 центнеров с гектара на площади 6,2 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1951 года за получение высоких урожаев хлопка на поливных землях в 1950 году Нурхановой Эрке присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Позже работала бригадиром хлопководов в колхозе имени Кагановича (с 1957 года – имени Крупской), которым руководила председатель Рахима Исламова. В 1952 году её бригада на площади 51 гектар получила урожай хлопка-сырца по 43 центнера с гектара, в 1953 году – по 47 центнеров на площади 49 гектаров. С 1979 года – персональный пенсионер союзного значения. Проживала в селе Сарайкурган Каттакурганского района. Дата её кончины не установлена. Награждена орденами Ленина (7 мая 1951), Трудового Красного Знамени (20 ноября 1950), медалями.

1924

Георгий Никитович Селезнёв

командир отделения 409-го стрелкового полка (137-я стрелковая дивизия, 48-я армия, 2-й Белорус. фронт), старший сержант – на омент представления к награждению орденом Славы I степени. Родился в деревне Ворово, Малоархангельского уезда Орловской губернии, Покровского района Орловской области, в семье крестьянина. Русский. Окончил 6 классов. Работал в колхозе разнорабочим. В ноябре 1941 года гитлеровцы оккупировали село, но уже через месяц оно было освобождено. В марте 1942 года был призван в Красную Армию. После месячной подготовки был зачислен 409-й стрелковый полк 137-й стрелковой дивизии, с которым прошел весь боевой путь. Освобождал родную Орловскую область, Белоруссию и Польшу. Особо отличился в боях в Восточной Пруссии. 12 августа 1944 года у населенного пункта Вымены Русь (23 км восточнее города Чижев, Польша) красноармеец Селезнёв вместе с другими бойцами скрытно проник в расположение противника, засек огневые точки врага. При возвращении на свои позиции был обнаружен, вступил в бой, огнем из автомата лично сразили 8 солдат, одного захватили в плен. Пленный подтвердил правильность полученных разведданных. Приказом по частям 137-й стрелковой дивизии (№158/н) от 27 августа 1944 года красноармеец Селезнёв Георгий Никитович награжден орденом Славы III степени. 25 января 1945 года в бою у населенного пункта Геттендорф (18 км севернее города Морунген, Восточная Пруссия, ныне город Моронг, Польша) старший сержант Селезнёв со своим отделением в числе первых ворвался траншею противника, гранатами уничтожил тяжелый пулемет с расчетом. Приказом по войскам 48-й армии (№682/н) от 10 февраля 1945 года старший сержант Селезнёв Георгий Никитович награжден орденом Славы II степени. 19 февраля 1945 года, на подступах к восточно-прусскому городу Браунсбергу (ныне город Бранево, Польша) 137-я стрелковая дивизия выдержала несколько мощных контратак фашистов. Командир отделения Селезнёв, организуя оборону, был ранен (это было уже его пятое ранение), но из боя не ушёл, лично уничтожив 10 гитлеровцев. Ранение был легкое и он вскоре вернулся в строй. 27 февраля 1945 года вместе со своим отделением, форсировал реку Ногат (это один из рукавов Вислы) в 11 километрах юго-западнее города Эльбинг (ныне Эльблонг, Польша) в тот момент, когда на реке начался ледоход. В момент переправы, когда в результате ожесточённого обстрела противника был убит командир взвода, Селезнёв принял командование на себя, и его взвод первым преодолел реку, ворвавшись в населённый пункт Хорстербуш. Заняв круговую оборону в каменных домах, бойцы Селезнёва до подхода основных сил сумели отбить несколько гитлеровских атак. В ходе боя многие бойцы взвода героически пали, но старший сержант огнём из пулемёта и гранатами сумел удержать занятую позицию, в результате чего обеспечил всей 137-й стрелковой дивизии плацдарм для дальнейшего наступления (до километра в глубину и до полутора по фронту). Указом Президиума Верховного совета СССР от 19 апреля 1945 года старший сержант Селезнёв Георгий Никитович награжден орденом Славы I степени. Стал полным кавалером ордена Славы. Высокую награду получить не успел. Старший сержант Селезнев погиб в бою 3 марта 1945 года во время боя за местечко Фюрстенау, в трёх километрах от восточно-прусского города Тигенхоф (ныне – Новы-Двур-Гданьский, Польша). Похоронен в братской могиле в деревне Кмецин, бывшая Фюрстенау (Поморское воеводство, Польша). Награжден орденами Славы I (19 апреля 1945), II (10 февраля 1945) и III (27 августа 1944) степеней, медалью «За отвагу» (23 февраля 1943).

1925

Алексей Семёнович Алайцев

слесарь Саратовского агрегатного завода Министерства оборонной промышленности СССР. Родился в селе Бакуры Сердобского уезда Саратовской губернии (ныне - Екатериновского района Саратовской области), в крестьянской семье. Русский. В 1942 году окончил ремесленное училище в городе Саратов и поступил на работу на агрегатный завод. В годы войны на заводе на базе эвакуированных из Тулы предприятий был налажен выпуск противотанковых ружей, а с 1944 года - выпуск артиллерийских систем. Профессиональное мастерство в сочетании с большим трудолюбием и настойчивостью выдвинули Алейцева в число лучших передовых рабочих. Со временем стал бригадиром слесарей, его бригада в 1959 году одной из первых завоевала право называться бригадой коммунистического труда. Добросовестный и инициативный работник, рационализатор, наставник молодежи. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 июля 1966 года («закрытым») за выдающиеся заслуги в выполнении плана 1959-1965 годов и создание новой техники Алайцеву Алексею Семёновичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Работал на заводе до выхода на пенсию. Жил в городе Саратове. Скончался 4 января 1993 года.

Похоронен на старообрядческом кладбище города Саратова.

Награжден орденом Ленина (28 июля 1966), медалями.

[561x699]

[561x699]

1925

Джошуа Ледерберг (Joshua Lederberg)

американский генетик, получивший в 1958 Нобелевскую премию по физиологии и медицине (совместно с Э.Тейтемом и Дж.Бидлом) за открытия в области генетической рекомбинации и организации генетического материала у бактерий. Родился в Монтклэре (штат Нью-Джерси). Окончил Колумбийский университет (1944) и Йельский университет (1948). Работал в Висконсинском университете (1948–1958), с 1958 – профессор Станфордского университета. Основные научные работы Ледерберга посвящены исследованию механизмов рекомбинации у бактерий. В 1946 совместно с Дж.Тейтемом Ледерберг показал, что при совместном культивировании мутантных штаммов E. coli, не способных к росту на минимальной среде, образуются клетки, успешно размножающиеся на такой среде и проявляющие признаки обоих родительских типов. Эта работа привела к открытию одного из типов рекомбинации у бактерий – конъюгации. В 1952 Ледерберг совместно с Н.Циндером открыл феномен трансдукции – направленного переноса умеренным фагом информации от бактерии-донора к бактерии-реципиенту. В 1953 феномен трансдукции был продемонстрирован на сальмонеллах. Опыты по трансдукции положили начало работам по картированию генов. Супруг Эстер Ледерберг (в 1946—1966 гг.). Умер в Нью-Йорке, США, 2 февраля 2008 года. Сочинения: Bacterial protoplasts induced by penicillin, "Proceedings of the National Academy of Sciences", 1956, v. 42, № 9, p. 574—77; Linear inheritance in transductional clones, "Genetics", 1956, v. 41, № 6, p. 845—71; Protoplasts and L-type growth Eschirichia coli, "Journal of Bacteriology". 1958, v. 75, № 2, p. 143—160 (совместно с St. Clair).

1925

Александра Григорьевна Несинова (Савченко)

звеньевая колхоза «12 лет Октября» Лискинского района Воронежской области. Родилась в селе Екатериновка Острогожского уезда Воронежской губернии, ныне Острогожского района Воронежской области, в семье крестьянина. Русская. В конце 1929 года её родители одними из первых вступили в образовавшийся в селе колхоз, ещё школьницей Шура Несинова помогала им работать в поле. С лета 1942 года находилась на оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории, а после её освобождения в январе 1943 года участвовала в восстановлении разрушенного колхозного хозяйства. Позже заведовала колхозными кладовыми. В январе 1947 года она возглавила комсомольско-молодёжное звено полеводов колхоза «12 лет Октября» Лискинского района, которое получило урожай ржи 33,0 центнера с гектара на площади 10 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 января 1948 года за получение высоких урожаев пшеницы и ржи в 1947 году Несиновой Александре Григорьевне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

А.Г.Несинова, 1948 год.

Позже А.Г.Савченко (в замужестве) работала агрономом в родном колхозе, переименованном в «Родина», затем - «Россия». После окончания в 1952 году Верхнеозёрского сельскохозяйственного техникума (Таловский район) в 1953 году она переехала в город Шахты Ростовской области. Скончалась в 1976 году. Награждена орденом Ленина (18 января 1948), медалями.

1926

Уриель Вайнрайх (также Вейнрейх)

американский лингвист. Родился в Вильно (ныне Вильнюс, Литва), детство провел в Польше и Литве; отец, Макс Вайнрайх, – специалист по языку идиш, основатель Института идиша в Вильнюсе. С 1940 семья Вайнрайхов жила в США. Окончил Колумбийский университет (Нью-Йорк) в 1948, с 1957 по 1965 профессор и заведующий кафедрой лингвистики Колумбийского университета. В 1959–1960 работал в Израиле, а в 1965–1966 – в Пало-Альто в Калифорнии. Умер Вайнрайх в Нью-Йорке 9 апреля 1967 года. Автор работ по языку идиш и культуре евреев-ашкенази: Учебник идиша для колледжей (College Yiddish, 1949, с предисловием Р.Якобсона; первый учебник идиша на английском языке) и др. Диссертация Вайнрайха Языковые контакты (Languages in Contact, 1953, 2nd ed. 1963), основанная на его полевых исследованиях двуязычия в Швейцарии и написанная под руководством А.Мартине, стала первой монографией, специально посвященной явлению интерференции; эта работа оказала значительное влияние на становление американской социолингвистики. В последующих работах Вайнрайх стремился разработать семантическую теорию, полемизируя с идеями Н.Хомского и его последователей (Исследование семантической теории, Exploration of Semantic Theory, 1966). Изучал проблемы семантических универсалий. Посмертно вышла книга Вайнрайха Эмпирические основания теории языковых изменений (Empirical Foundations of a Theory of Linguistic Change, 1968), написанная совместно с У.Лабовом и М.Херцогом.

1926

Борис Георгиевич Минаев

бригадир слесарей-монтажников Ирминского строительно-монтажного управления треста «Ворошиловградшахтостроймонтаж» Министерства строительства предприятий угольной промышленности Украинской ССР, Ворошиловградская область. Родился в станице Нехаевская (Провоторовка) Хопёрского округа Царицынской губернии, ныне – Нехаевского района Волгоградской области, в семье служащего. Русский. После окончания Сталинградского ремесленного училища по направлению приехал в 1943 году в только что освобождённый от немецко-фашистской оккупации Донбасс на восстановление угольных шахт. Трудовую деятельность начал слесарем-монтажником в Ирминской монтажной конторе треста «Ворошиловградстрой» и вскоре возглавил бригаду слесарей-монтажников горно-шахтного оборудования. Сложные работы по установлению металлических конструкций, подъёмных машинных отделений, установке и сборке крупных котлов и другого горного оборудования его бригада выполняла всегда качественно и в заданный срок, как на шахтах Ворошиловградской (с 1958 года – Луганской) области, так и по всему Донбассу. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1957 года за выдающиеся успехи в деле строительства предприятий угольной промышленности Минаеву Борису Георгиевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В последующие годы его бригада продолжала ударно трудиться, а Б.Г.Минаев был признан лучшим бригадиром всех пусковых объектов треста «Луганскшахтостроймонтаж». В 1970 году, в ходе работ на шахте «Горская», он получил тяжёлую травму, потерял зрение и досрочно вышел на пенсию. Персональный пенсионер союзного значения с 1970 года. Проживал в городе Ирмино Стахановского горсовета Луганской области (ныне – Луганской Народной Республики). Скончался 21 октября 1975 года, похоронен на кладбище «Криничная» города (с 1977 года) Теплогорска. Награждён орденом Ленина (26 апреля 1957), медалями.

[515x700]

[515x700]

1926

Николай Васильевич Носуля

командир отделения 1006-го стрелкового полка 266-й стрелковой дивизии 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, сержант. Родился в селе Алексеевка Константиновского района Донецкой области Украины, в крестьянской семье. Украинец. Окончил 7 классов. С начала Великой Отечественной войны находился на временно оккупированной врагом территории. Принимал участие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. В Красной Армии с 1943 года. Участник Великой Отечественной войны с мая 1944 года. В начале 1945 года войска 1-го Белорусского фронта вступили на территорию Польши. С тяжелыми боями продвигались они, освобождая польские города и села. 20 января стрелковый полк, в составе которого сражался сержант Николай Носуля, вышел к городу Коло. На подступах к нему гитлеровцы создали мощные оборонительные сооружения. После интенсивной артиллерийской подготовки бойцы пошли в атаку. С остервенением ударили вражеские пулеметы. Засвистели пули. Темп атаки начал угасать. Бойцы залегли. Кое-кто из необстрелянных стал отползать назад. Еще минута, другая и атака будет сорвана. А вражеский пулеметный огонь все нарастал. Особенно интенсивно он велся из дзота, оказавшегося прямо против атакующей роты лейтенанта Тюсина, отделением в которой командовал сержант Носуля. Николай ясно понимал, что если не подавить этот дзот, то рота не поднимется. Он громко крикнул: — Всем огонь по амбразурам! - И по-пластунски пополз навстречу свинцовому ливню. Носуля уверенно продвигался вперед, прижимаясь к земле, используя каждую вмятину, воронку. Вот смельчак добрался почти до самого дзота и метнул гранату, вслед вторую, третью. Раздались взрывы. Пулемет замолк. Николай мгновенно вскочил и закричал: «Вперед! За Родину!». Рота рванулась вперед. Все ближе и ближе вражеские позиции. Вот уже видно, как заметались гитлеровцы в окопах. И вдруг метрах в двадцати пяти от Николая из другого дзота обрушился шквал пулеметного огня. Бойцы еще в яростном порыве неслись вперед, но вот упал один, второй, третий... Сержанту Носуле обожгло плечо. Он упал. Но в следующее мгновение вскочил и, добежав до дзота, закрыл грудью пулеметный ствол. Рота, пораженная подвигом своего боевого товарища, на какой-то миг приостановилась, а затем в едином порыве ворвалась в траншеи врага, и, яростно круша в рукопашной схватке фашистов, буквально в несколько минут преодолела гитлеровские позиции. В безудержном порыве гвардейцы рванулись на городские улицы Коло. Красноармейцы стрелкового полка Носули продвигались дальше, неся освобождение народу Польши. В этот же день огнедышащую амбразуру другого гитлеровского дзота закрыл своим телом младший лейтенант В.И.Леваков, ценою жизни обеспечив успех наступающего полка. Воинов роты, полка вдохновлял подвиг самого юного командира, сержанта Носули. В листовке, выпущенной сразу же после боя, говорилось: «Среди доблестных своих сынов, среди бесстрашных героев Родина сегодня называет славное имя сержанта Носули Николая Васильевича. Никогда не забудется подвиг этого восемнадцатилетнего члена Ленинского комсомола. Народ будет петь о нем песни, отцы и деды будут рассказывать о нем своим сыновьям и внукам».Герой похоронен на мемориальном кладбище в столице Польши - городе Варшаве. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм сержанту Носуле Николаю Васильевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина. Приказом министра Обороны СССР от 3 февраля 1949 года Герой Советского Союза Н.В.Носуля навечно зачислен в списки личного состава родной роты. Имя Героя носят улицы в городе Коло (Польша), в областном центре Украины - городе Донецке, в поселке городского типа Алексеево-Дружковка Донецкой области Украины. У школы № 14 посёлка городского типа Алексеево-Дружковка установлен бюст Николая Носули, на здании школы - мемориальная доска. В школе была пионерская дружина, которая носила имя мужественного сына Донбасса. В поселке городского типа Алексеево-Дружковка спортсмены оспаривают приз имени Николая Носули. «Честь и слава воинам-героям Красной Армии, погибшим в борьбе за освобождение города Коло» — высечено на памятнике-обелиске в далеком польском городе. В числе первых называется имя мужественного сына Донбасса Николая Васильевича Носули.

1926

Матрёна Павловна Осипенко

звеньевая семеноводческого колхоза «Новый шлях» Черниговского района Черниговской области Украинской ССР. Родилась в селе Пески Черниговского района Черниговского округа Украинской ССР (ныне Черниговского района Черниговской области, Украина). Украинка. После войны работала звеньевой семеноводческого колхоза «Новый шлях» («Новый путь») Черниговского района Черниговской области Украинской ССР. В 1949 году звено М.П.Осипенко получило урожай волокна льна-долгунца 6,3 центнера и семян 8,5 центнера с гектара на площади 2,2 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 июня 1950 года за получение высоких урожаев волокна и семян льна-долгунца при выполнении колхозом обязательных поставок и контрактации по всем видам сельскохозяйственной продукции, натуроплаты за работу МТС в 1949 году и обеспеченности семенами всех культур в размере полной потребности для весеннего сева 1950 года, Осипенко Матрёне Павловне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Жила в селе Пески Черниговского района Черниговской области (Украина). Умерла 17 августа 2012 года. Награждена орденом Ленина (16 июня 1950), медалями.

1927

Семен Наумович Малков

писатель, сценарист.

1927

Владимир Иванович Ритус

российский физик-теоретик, специалист в области теории взаимодействия элементарных частиц и квантовой электродинамики, член-корреспондент Российской Академии Наук. Лауреат Сталинской премии (1953)

1927

Изяслав Михайлович Ставиский

украинский режиссер. Заслуженный деятель искусств Украинской ССР (1983). В 1961 г. окончил Высшие режиссерские курсы. С 1959 г. на студии «Киевнаучфильм». Поставил: цикл научно-популярных фильмов об ученых и людях села «Человек и хлеб» (1967), «Думы о хлебе» (1972), «Ильичево поле» (1977); фильмы, посвященные вопросам экономики – «Экономика, управление, человек» (1971), «Экономика – главная политика» (1975), «Занимаемой должности соответствует» (1979).

[465x700]

[465x700]

1928

Николай Филиппович Бочкарев

штурман-испытатель II класса (1962), майор. Родился в посёлке Мокшан ныне Пензенской области. В армии с 1948. В 1951 окончил Харьковское ВАУШ. Служил в строевых частях ВВС. В 1953-1958 - штурман-испытатель авиазавода №64 (город Воронеж); участвовал в испытаниях серийных «Ил-28», «Ту-16». С августа 1958 - на лётно-испытательной работе в ЛИИ. Участвовал в испытаниях «Ла-250А» (1959), «Ту-22»; провёл ряд испытательных работ по тематике института. Погиб 8 января 1964 года при выполнении испытательного полёта на «Ту-22» в составе экипажа Б.В.Половникова. Жил в городе Жуковский Московской области. Похоронен в Жуковском, на Быковском кладбище. Награждён медалями.

1928

Евгений Борисович Волков

ученый в области разработки и эксплуатации ракетных комплексов, генерал

1928

Найджел Дэвенпорт

английский актер.

[700x700]

[700x700]

1928

Розмари Клуни (Rosemary Clooney)

американская эстрадная певица и актриса 1940-х и 1950-х. Тётка актёра Джорджа Клуни. В начале своей карьеры Клуни выступала в дуэте с сестрой Бетти. В первой половине 1950-х она являлась одной из самых популярных эстрадных певиц Америки. Её манера исполнения отличалась весьма своеобразной фразировкой, а выступления сопровождались интересными актёрскими находками. Её песни «Come On-a My House» (1951), «Half As Much» (1952), «Hey There» (1953) и «This Ole House» (1954) достигли первой строчки в национальных чартах продаж (см. Billboard Hot 100). Во второй половине 1950-х Клуни вела довольно популярное телевизионное шоу и много гастролировала с Бингом Кросби, который был почитателем её таланта. С наступлением эпохи рок-н-ролла популярность певицы пошла на спад. Глубокой психической травмой обернулось для неё убийство Роберта Кеннеди, которое произошло в её присутствии. Вскоре после этого прямо во время концерта у неё произошёл нервный срыв, причиной которого было биполярное аффективное расстройство, усугублённое приёмом наркотиков. С 1953 по 1961 и с 1964 по 1967 Клуни состояла в браке с пуэрториканским актёром Хосе Феррером — обладателем премии «Оскар» за лучшую мужскую роль. Их сыновья Мигел и Рафаэл Ферреры пошли по стопам отца и стали актёрами. Незадолго до смерти Клуни была удостоена премии «Грэмми» за музыкальные достижения прошлых лет. Умерла она от рака лёгких 29 июня 2002 года, причиной которого было её неизменное пристрастие к сигаретам.

1928

Икрам Нажмудинов

звеньевой колхоза «Большевик» Гиссарского района Сталинабадской области, Таджикская ССР. Родился в Гиссарском округе Таджикской АССР в составе Узбекской ССР, ныне – Гиссарском районе Таджикистана. С середины 1940-х годов трудился в местном колхозе «Большевик», в котором вскоре возглавил хлопководческое звено. В 1947 году, согласно документам, его звеном был получен урожай хлопка 101 центнер с гектара на площади 3 гектара, что давало право на высокую награду. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 марта 1948 года за получение высокого урожая хлопка при выполнении колхозом обязательных поставок и натуроплаты за работу МТС в 1947 году и обеспеченности семенами зерновых культур для весеннего сева 1948 года Нажмудинову Икраму присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В дальнейшем был установлен факт необоснованного представления звеньевого к награде, о чём были уведомлены соответствующие инстанции в Москве. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1954 года Указ от 1 марта 1948 года в части присвоения Нажмудинову Икраму звания Героя Социалистического Труда отменён как необоснованный. Сведений о его дальнейшей судьбе нет. Был награждён орденом Ленина (1 марта 1948, отменён).

1928

Анатолий Константинович Новиков

машинист машин вытягивания стекла Лисичанского стекольного завода Министерства промышленности строительных материалов Украинской ССР, Ворошиловградская область. Родился в городе Константиновка Артёмовского округа Украинской ССР, ныне - Донецкой Народной Республики, в семье рабочего-стекловара. Русский. В 1946 году поступил учеником токаря на Лисичанский стекольный завод «Пролетарий», но по примеру своего отца работать стал стекловаром. С самого начала работы на заводе трудился на участке изготовления оконного стекла, со временем стал высококлассным специалистом варки стекла, ширина которого первоначально составляла 1,6 метра, затем – 2 метра. Позже он возглавил бригаду из 10 человек, которая первоначально обслуживала 4 машины, затем – 8 машин, производивших оконное стекло шириной 3 метра. В 1960 году бригада Новикова произвела сверх годового плана 180 тысяч квадратных метров стекла, а плановое задание 7-й семилетки (1959–1965) перевыполнила в 1,5 раза. По итогам пятилетки бригадир-новатор был награждён орденом Ленина. По его инициативе на Лисичанском стеклозаводе возникло движение за увеличение скорости вытягивания ленты стекла, благодаря чему предприятие достигло самых высоких в отрасли показателей. В 8-й пятилетке (1966–1970) взятые его бригадой социалистические обязательства были перевыполнены в 2,5 раза. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1971 года за образцовое выполнение заданий пятилетнего плана Новикову Анатолию Константиновичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В последующие годы его бригада продолжала наращивать производство оконного стекла и по итогам 9-й пятилетки (1971–1975) он был награждён орденом Трудового Красного Знамени. Почётный гражданин города Лисичанска (2003). С 1979 года – персональный пенсионер союзного значения. Проживал в Лисичанске Луганской области (ныне – Луганской Народной Республики). Награждён 2 орденами Ленина (28 июля 1966; 7 мая 1971), орденом Трудового Красного Знамени (4 марта 1976), медалями.

1928

Нина Григорьевна Откаленко

советская спортсменка, заслуженный мастер спорта (1953), тренер, педагог. Родилась в селе Кожля Иванинского района Курской области В 1950-е гг. многократная рекордсменка мира и Европы (15 раз), СССР (17 раз) в беге на 400, 800 м, эстафетах и др.; 6-кратная победительница международного кросса на приз газеты "Юманите". Награждена орденом "Знак Почета".

1928

Фахразей Ахмадеевич Тагиров

старший мастер Центральных электросетей «Башкирэнерго» Министерства энергетики и электрификации СССР, Башкирская АССР. Родился в деревне Зилим-Караново Уфимского кантона Башкирской АССР (ныне – Гафурийского района Республики Башкортостан). Башкир. Трудовую деятельность начал электромонтёром в управлении электросетей Башкирского районного энергетического управления после окончания Уфимского ремесленного училища энергетиков №9. Благодаря своей исключительной работоспособности и добросовестности в совершенстве овладел специальностью электромонтёра по эксплуатации линий электропередач высокого напряжения. В 1953-1954 годах – мастер участка, в 1955-1964 годах – мастер, специалист службы линии электропередач (ЛЭП) Черниковских линий высоковольтных электросетей «Башкирэнерго». В 1960-1961 годах, в период освоения Арланского нефтяного месторождения, под его руководством в короткие сроки была полностью заменена дефектная изоляция на линии электропередач Боткинская ГЭС – Арлан, единственной в то время с напряжением 110 киловольт. В 1964-1966 годах занимался электрификацией объектов сельского хозяйства республики. В 1966 году назначен старшим мастером Бекетовского участка линий электропередач Центральных электросетей «Башкирэнерго». В 1968 году участвовал в строительстве ЛЭП в Тюменской области. На его счету более 30 рационализаторских предложений с экономическим эффектом 16 тысяч рублей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1971 года за особые заслуги в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию энергетики страны Тагирову Фахразею Ахмадеевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С 1974 года работал старшим мастером, а затем электрослесарем в центральных электросетях производственного объединения «Башкирэнерго». С 1993 года – на заслуженном отдыхе. Жил в Уфе. Умер 26 сентября 2019 года. Заслуженный энергетик Башкирской АССР (1975). Награждён орденами Ленина (20 апреля 1971), Трудового Красного Знамени (4 октября 1966), медалями.

1929

Мария Михайловна Алишевец (Вожжова)

звеньевая колхоза «Анжерский» Министерства совхозов СССР, Анжеро-Судженский район Кемеровской области. Родилась в селе Левашовка Ижморского района Томского округа Сибирского края, ныне – Кемеровской области, в семье председателя местного колхоза «Луч». В 1939 году семья переехала в город Анжеро-Судженск, а через год поселилась в посёлке Майский Анжеро-Судженского района Новосибирской (с 1943 года – Кемеровской) области. Получила начальное образование. Окончила курсы кочегаров. С 14 лет начала работать в совхозе «Анжерский». В 1946-1948 годах – разнорабочая, а в 1948-1964 годах – звеньевая картофелеводческого звена совхоза «Анжерский» в поселке Майский Анжеро-Судженского (с 1963 года – Яйского) района Кемеровской области. В 1949 году руководимое ею звено получило урожай картофеля 500,3 центнера с гектара на площади 3,01 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июля 1950 года за получение высоких урожаев картофеля при выполнении совхозом плана сдачи государству сельскохозяйственных продуктов в 1949 году и обеспеченности семенами всех культур в размере полной потребности для весеннего сева 1950 года Алишевец Марии Михайловне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1964-1973 годах М.М.Вожжова (в замужестве) – доярка овхоза «Анжерский». По итогам 1969 года она надоила по 3006 килограммов от каждой закреплённой за ней фуражной коровы, заняв 1-е место среди 43 доярок совхоза. В 1973-1980 годах – бригадир животноводов, а в 1980-1984 годах – рабочая бани совхоза «Анжерский». Депутат Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся 13-го созыва, Анжеро-Судженского (с 1963 года – Яйского) районного и Майского сельского Советов депутатов трудящихся. С 1984 года М.М.Вожжова – на пенсии, но продолжала трудиться до 1987 года. Живет в поселке Майский Яйского района Кемеровской области. Награждена орденом Ленина (3 июля 1950), медалями.

1929

Дмитрий Харлампиевич Рашкулёв

председатель колхоза «Гигант» Вулканештского района Молдавской ССР. Родился в селе Вулканешты Тигинского уезда Бессарабии (в составе королевства Румыния), ныне – город в автономном территориальном образовании Гагаузия в составе Молдавии. Из бедной крестьянской семьи. Русский. В 1940 году Бессарабия вошла в состав СССР с образованием Молдавской ССР, но через год подверглась румынско-немецкой оккупации (1941–1944). С началом Великой Отечественной войны семья Рашкулёвых эвакуировалась в посёлок Белый Уголь близ города Ессентуки Орджоникидзевского (с 1943 года – Ставропольского) края. В 1943 году 14-летний Дмитрий начал трудовую деятельность в полеводческой бригаде местного совхоза «Белый Уголь». После освобождения Молдавской ССР от оккупации вернулся в родное село. С 1947 года он на комсомольской работе: инструктор, затем заведующий отделом Вулканештского райкома ЛКСМ Молдавии, директор дома пионеров. После прохождения военной службы в Советской Армии в 1950–1953 годах (где он стал членом КПСС) Д.Х.Рашкулёв продолжил работать инструктором Вулканештского райкома Компартии Молдавии и освобождённым секретарём партийной организации Чишмикиойской машинно-тракторной станции (МТС). В 1954 году он возглавил отстающий колхоз имени Карла Маркса Вулканештского района, который после укрупнения в 1960 году стал именоваться «Гигант» (центральная усадьба – село Вулканешты). Дмитрий Харлампиевич показал себя инициативным и умелым организатором сельскохозяйственного производства. Он проявлял постоянную заботу о повышении культуры земледелия, внедрении в производство достижений науки и передовой практики. За короткий период времени председатель вывел хозяйство в число передовых в районе и по итогам работы в 7-й семилетке (1959–1965) председатель колхоза был награждён орденом Ленина. В период 8-й пятилетки (1966-1970) многоотраслевой колхоз «Гигант» продолжал удерживать передовые позиции по производству пшеницы, кукурузы, подсолнечника и других видов сельскохозяйственной продукции, был признан одним из лучших хозяйств Молдавской ССР и награждён в 1971 году орденом Трудового Красного Знамени. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства, Рашкулёву Дмитрию Харлампиевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С 1972 года работал председателем исполкома Вулканештского районного Совета депутатов трудящихся, с 1974 года – председателем колхоза «40 лет Октября» Вулканештского района, с 1980 года – председателем объединения механизации и электрификации сельскохозяйственного производства Вулканештского районного совета колхозов. В последние годы жизни – председатель Вулканештского районного совета колхозов. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 6-го, 7-го и 8-го созывов (1962-1974) и местного Совета депутатов трудящихся. Жил в селе (ныне – город) Вулканешты (Гагаузия). Умер 10 октября 1986 года.

Похоронен на Старом кладбище села Вулканешты Молдавии.

Награждён 2 орденами Ленина (30 апреля 1966; 8 апреля 1971), орденом Октябрьской Революции (8 декабря 1973), медалями, а также Почётной Грамотой Президиума Верховного Совета Молдавской ССР (1972). В районном центре Вулканешты именем Героя названа улица.

1929

Улла Якобсон

шведская актриса. Окончила школу при Гетеборгском городском театре. Дебютировала в фильме «Море в огне» (1951). Известность ей принесло исполнение роли Черстин в лирической кинодраме «Она танцевала одно лето» (1951). Играла роли в фильмах: «Карин Монсдоттир» (1954, Карин Монсдоттир), «Улыбка летней ночи» (1955, жена адвоката), «Преступление и наказание» (1957, Дуня Раскольникова). Снималась также в фильмах: «Деньги господина Арне» (1954), «Песнь о багрово-красном цветке» (1956), «Возница» (1958) и др. Значительная работа 1960-х гг. – драматический образ участницы норвежского Сопротивления в фильме американского режиссера А.Манна «Герои Телемарка».

1930

Эрнест Александрович Бакиров

доктор геолого-минералогических наук, профессор, заслуженный деятель науки России. В 90-е годы работал на руководящих должностях в правительстве Москвы.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

[468x700]

[468x700] 1923

Геннадий Фёдорович Потёмкин

командир батальона 940-го стрелкового полка 262-й стрелковой дивизии 43-й армии Калининского фронта, капитан. Родился в городе Очаков Николаевской области Украины, в семье партийного служащего. Украинец. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. В 1931 году пошел в первый класс Очаковской средней школы № 2. В 1932 году в связи с переводом отца, семья переезжает в город Одессу. Учась в Одесской средней школе № 70, Геннадий принимал активное участие в общественной жизни, неоднократно избирался комсоргом школы. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, а 23 июня 1941 года совсем юный выпускник подал заявление в военкомат о добровольном вступлении в ряды Красной Армии. В действующей армии с 15 августа 1941 года. Принимал участие в битве за Москву. Воевал на Западном и Калининском фронтах. 27 декабря 1941 года был ранен под городом Белёв Тульской области. Воевал Г.Ф.Потемкин умело и храбро, был замечен командованием, и как имеющий законченное среднее образование и боевой опыт, был направлен на ускоренные офицерские курсы. В звании лейтенанта командовал взводом, через полгода – уже командир роты, а ещё через неполных 6 месяцев – командир стрелкового батальона, уже в звании капитана. Воевал на Смоленщине, в Белоруссии. 17 сентября 1943 года он проявил смелость в боях за деревню Воробьи Смоленской области. Линия обороны противника в деревне Воробьи была связана между собой большим числом ходов сообщения, ДЗОТов, пулемётных гнёзд, гнёзд подвижной артиллерии, проволочных заграждений. Капитан Г.Ф.Потёмкин действовал быстро, дерзко и решительно. Взяв на себя инициативу, он с шестью бойцами пошёл в тыл к врагу с целью блокировать один из ДЗОТов, огонь из которого прикрывал дорогу и подступы к деревне с севера. Скрываясь в окружающем кустарнике, группа приблизилась на 50-60 метров к ДЗОТу и смелым броском блокировала ДЗОТ. Путь был свободен, бойцы его подразделения в тесной связи с другими подразделениями полка ринулись на врага, а сам Г.Ф.Потёмкин, действуя в тылу, наводил панику и замешательство в рядах фашистов. Оборона немцев была прорвана, враг разбит и оставил на поле боя свыше 150 трупов солдат и офицеров, захвачено в плен 8 немцев и богатые трофеи: 8 пулемётов, 3 миномёта, десятки автоматов, боеприпасы и другие. 21 сентября 1943 года Г.Ф.Потёмкин проявил исключительную отвагу в бою за город Демидов. Когда подразделения полка после решительного штурма ворвались в город и вели уличные бои, очищая их от противника, он со штабом своего батальона, перейдя реку Каспля, расположился в полуразрушенном снарядами доме на одной из улиц в западной части города. Ночью немцы после ожесточённого артиллерийского и миномётного налёта контратаковали наши передовые подразделения, причём до 2-х десятков фашистов, прорвавшись к наблюдательному пункту батальона, окружили дом, где находились Г.Ф.Потёмкин с небольшой охраной. Видя явное своё численное превосходство, немцы, обнаглев, кричали "Рус, сдавайся!", но в ответ им полетели гранаты и град пуль из автоматов. Несколько фашистов упали мёртвыми, но остальные остервенело лезли к зданию. Одному из гитлеровцев удалось бросить гранату в пробоину стены внутрь здания. Пали смертью храбрых и тяжело ранило нескольких бойцов из охраны Г.Ф.Потёмкина, но с кучкой оставшихся он мужественно и отважно в течении более 3-х часов отбивался от наседавших на них немцев, огнём из автоматов и гранатами уничтожил более 15 из них; остальные гитлеровцы разбежались. 22-23 сентября 1943 года в бою за деревни Макунино, Янченки, Тюлки и Толкачи Смоленской области, благодаря правильному и умелому руководству, его батальон быстро с малыми потерями выбил противника из населенных пунктов, овладел ими. Г.Ф.Потёмкин всё время находился в боевых порядках рот, своим примеров воодушевлял бойцов на героические подвиги и неоднократно подымал роты в атаку. Все поставленные боевые задачи Командования его батальон выполнил своевременно. За период боёв его батальон уничтожил до 300 солдат и офицеров противника, 8 станковых, 12 ручных пулемётов и полковой миномёт. Захвачено за этот же период с 22 по 23 сентября 1943 года 10 пулемётов МГ-34, 1 радиостанция, 88-мм пушка и 78 винтовок противника.

[525x700]

[525x700] За этот бой Г.Ф.Потёмкин был награжден орденом Красного Знамени. 2-3 октября 1943 года Г.Ф.Потёмкин проявил беспримерную решительность и дерзость в бою за деревню Сапцы Смоленской области. Противник, сосредоточив большое количество живой силы и артиллерии, во что бы то ни стало намеревался выбить подразделения Г.Ф.Потёмкина с занятых им, имеющих преимущество рубежей. Противник каждые 30 минут шёл в атаку большими превосходящими силами. С группой бойцов в 20 человек Г.Ф.Потёмкин находился на переднем крае и подпустив атакующих немцев до 80-100 метров, он открывал исключительной силы огонь, а когда отдельные группы фашистов просочились на сближение до 25 метров, они были забросаны гранатами. Г.Ф.Потёмкин отразил с группой бойцов 5 яростных контратак, не имея своих потерь. Озверевший противник, решив сломить стойкость наших бойцов, открыл ураганный огонь из артиллерии, метательных аппаратов, миномётов и пулемётов. Не было ни одного метра не взрытой снарядами земли. В течении суток так повторялось свыше 20 раз. Г.Ф.Потёмкин, внимательно наблюдая, изучил ведение огня противником и установил, что по фронту этот губительный артиллерийский и миномётный огонь имеет прогалы – как бы стыки между собой. С присущим ему расчётом, он смело использовал эти прогалы и сам повёл бойцов вперёд на сближение с противником. По окончании огневого налёта бойцы смелым броском шли в решительное наступление, его неожиданностью ошеломляя противника. Враг пришёл в замешательство, которым воспользовался Г.Ф.Потёмкин с бойцами и с дружным криком "Ура", уничтожая противника, обратившегося в паническое бегство, овладел юго-западной окраиной деревни Сапцы. Благодаря проведению его героически смелой и инициативной операции, после 2-х часового боя на окраине, противник был выбит из деревни и полк овладел Сапцами. В бою за деревню Сапцы противник понёс потери свыше 400 человек убитыми и был побежден малой кровью, благодаря умению, мужеству и геройству Г.Ф.Потёмкина. 18 октября 1943 года командир батальона 940-го стрелкового полка капитан Г.Ф.Потёмкин в ожесточённом бою за деревню Фокино Лиозненского района Витебской области умело организовал атаку подразделения. Он лично возглавил атаку, которая захлебнулась от плотного заградительного огня противника. Погиб в этом бою. Похоронили его в деревне Веляшковичи Лиозненского района Витебской области на воинском кладбище. 10 апреля 1968 года останки Героя были перевезены в Одессу и перезахоронены на Аллее Славы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм капитану Потёмкину Геннадию Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Награжден орденом Ленина (4 июня 1944, посмертно), орденом Красного Знамени (16 октября 1943).

[525x700]

[525x700] 10 апреля 1968 года останки Героя были перевезены в Одессу и перезахоронены на Аллее Славы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм капитану Геннадию Фёдоровичу Потёмкину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина (4 июня 1944, посмертно), орденом Красного Знамени (16 октября 1943).

[525x700]

[525x700]  [525x700]

[525x700] [700x525]

[700x525]В 1968 году в Очакове на средства, собранные комсомольцами и молодежью Очаковщины, был установлен памятник Герою (скульпторы Н.Игнатьева и Е.Максименко, архитектор В.Пластиков).. Стихотворение, найденное в партийном билете Г.Ф.Потемкина, материалы, описывающие его подвиг, наравне с другими реликвиями Великой Отечественной войны включены в экспозицию Центрального музея Вооруженных Сил СССР (Москва, Россия).

[700x615]

[700x615]В партбилете Г.Ф.Потёмкина № 4512276 хранилось стихотворение, которое впоследствии стало широко известно на фронте:

"Я клянусь, не ворвется

Враг в траншею мою.

А погибнуть придется –

Так погибну в бою.

Чтоб глядели с любовью

Через тысячу лет

На окрашенный кровью

Мой партийный билет".

[488x700]

[488x700] 1923

Владимир Васильевич Рубинский

заместитель командира по артиллерии 800-го стрелкового Пражского ордена Суворова полка (143-я стрелковая Конотопско-Коростенская Краснознаменная ордена Суворова дивизия, 47-я армия, 1-й Белорусский фронт), капитан. Родился в городе Ашхабад (ныне Ашгабат, Республика Туркменистан), в семье служащего. Русский. Окончил 8 классов, аэроклуб. Работал автослесарем, шофёром. С 1941 года – курсант учебной эскадрильи при Туркменском управлении ГВФ. Призван в армию 14 февраля 1942 года. Окончил ускоренный курс Подольского артиллерийского училища в 1942 году. В действующей армии – с 12 августа 1942 года. Сражался на Брянском, Центральном, 1-м Украинском, 2-м и 1-м Белорусских фронтах в артиллерии 800-го стрелкового полка 143-й стрелковой дивизии в должности командира взвода, командира батареи, заместителя командира полка по артиллерии. Трижды ранен, дважды контужен. Особо отличился в Берлинской операции – в боях на подступах к столице Германии и в штурме Берлина. Орудия полковой артиллерии под командой капитана В.В.Рубинского обеспечили полку успех в выполнении боевой задачи при прорыве обороны противника на западном берегу реки Одер и на подступах к Берлину, нанесли врагу значительный урон; способствовали переправе полка через водный рубеж 17 апреля 1945 года. Во время боев за Берлин В.В.Рубинский непрерывно находился в боевых порядках пехоты, управляя артиллерийским огнем. Лично из орудия прямой наводкой уничтожал вражеские огневые средства, препятствовавшие продвижению подразделений. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за умелое выполнение боевых задач, личное мужество и героизм, проявленные в Берлинской операции, Рубинскому Владимиру Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая «Звезда». Звезду Героя В.В.Рубинскому вручил командующий 1-м Белорусским фронтом Маршал Советского Союза Г.К.Жуков. С 1946 года майор В.В.Рубинский – в запасе. Работал директором автобазы, начальником станции автотехобслуживания в Ужгороде. С 1979 жил в Ялте, затем переехал в Ленинград (ныне Санкт-Петербург). Умер 15 декабря 2015 года. Похоронен в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище. Почётный гражданин города Конотоп (Сумская область Украины). Награжден орденом Ленина (31 мая 1945), 2 орденами Красного Знамени (30 ноября 1943; 9 июля 1944), 2 орденами Отечественной войны I степени (12 февраля 1945; 11 марта 1985), орденом Красной Звезды (5 августа 1943), медалями.

1923

Рустем Шупенов

бригадир колхоза «Красная Звезда» Джамбулского района Джамбулской области Казахской ССР. Родился в селе Кош-Тюбе Аулиеатинского уезда Сырдарьинской области Туркестанской АССР, ныне – Костобе Байзакского района Жамбылской области Казахстана, в семье крестьянина. Казах. С 1932 года, оставшись без родителей, воспитывался в детском доме при колхозе «Красная Звезда» Джамбулского района. Участник Великой Отечественной войны с 1942 года. Получив ранение, был комиссован из действующей армии. После возвращения в родное село в апреле 1944 года Рустем Шупенов стал работать в местном колхозе «Красная Звезда» Джамбулского района, председателем которого был Мухаметкали Нурбаев. Колхоз славился высокими урожаями сахарной свёклы, многие его труженики были удостоены государственных наград. Первоначально Р. Шупенов работал учётчиком тракторной бригады и кладовщиком, с января 1944 года – бригадиром полеводческой бригады и секретарём партийной организации колхоза. В 1948 году свекловоды его бригады вместо 220 центнеров по плану собрали по 550 центнеров свёклы с каждого гектара на площади 40 гектаров, закреплённой за бригадой. Бригадир был награждён орденом Трудового Красного Знамени. По итогам работы в 1949 году его бригадой был получен урожай сахарной свёклы 910,7 центнера с гектара на площади 12 гектаров, а на остальных 30 гектарах урожай составил по 575 центнеров. Со всего участка было собрано 28 тысяч центнеров корнеплодов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1950 года получение высоких урожаев пшеницы, сахарной свёклы и картофеля в 1949 году Шупенову Рустему присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания была удостоена передовая звеньевая его бригады П.М.Шидакова, звено которой, состоящее из комсомолок-карачаевок, получило рекордный урожай сахарной свёклы – 1206 центнеров с гектара. В 1951 году колхоз направил Рустена Шупенова на учёбу в школу по подготовке руководящих колхозных работников в Алма-Ату, после окончания которой, с 1954 года, работал секретарём парткома колхоза «Аль-Куль», с 1960 года – председателем исполкома Костюбинского сельского Совета депутатов трудящихся Джамбулского района. Проживал в селе Головачёвка Жамбулского района. Умер 8 мая 2010 года. Награждён орденами Ленина (15 июня 1950), Отечественной войны II степени (11 марта 1985), Трудового Красного Знамени (11 апреля 1949), Славы III степени, медалями, в том числе «За трудовое отличие» (11 января 1957).

Герой Социалистического Труда Рустем Шупенов (слева).

Герой Социалистического Труда Рустем Шупенов с сыном.

Герои Социалистического Труда колхоза "Красная Звезда" Р.Шупенов (крайний слева), далее через одного сидят М.Ибрагимова, С.Онгарбаева, Д.Жантохова, К.Тортаева. Фото начало 1980-х годов.

[516x700]

[516x700]1924

Василий Егорович Никитин

заряжающий орудия 183-го гвардейского артиллерийско-миномётного полка 10-й гвардейской казачьей кавалерийской дивизии 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса 3-го Украинского фронта, гвардии казак. Родился в селе Спицевка Грачёвского района Ставропольского края. Русский. Окончил начальную школу, работал трактористом в колхозе. В Красной Армии с января 1943 года. В действующей армии с августа 1943 года. Заряжающий орудия 183-го гвардейского артиллерийско-миномётного полка (10-я гвардейская казачья кавалерийская дивизия, 4-й гвардейский Кубанский казачий кавалерийский корпус, 3-й Украинский фронт) комсомолец гвардии казак Василий Никитин в составе сводного отряда с 7 марта 1944 года участвовал в рейде по вражеским тылам. 14 марта 1944 года в районе села Бармашово Жовтневого района Николаевской области Украины отряд кубанских казаков-гвардейцев вступил в бой с пехотой и танками противника. Заменив выбывшего из строя наводчика, гвардии казак Никитин В.Е. выкатил орудие на открытую огневую позицию и отразил несколько контратак гитлеровцев. Он получил ранение, но продолжал сражаться до последнего снаряда и патрона. Пал смертью храбрых в бою 17 марта 1944 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии казаку Никитину Василию Егоровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина, медалями.

[502x700]

[502x700] 1924

Александр Михайлович Носов

помощник командира взвода 3-й стрелковой роты 15-го гвардейского стрелкового полка (2-я гвардейская Краснознаменная стрелковая дивизия, 11-й гвардейский Краснознаменный стрелковый корпус, 56-я армия, Северо-Кавказский фронт), гвардии младший сержант. Родился в 1924 году в деревне Щербиновке ныне Аткарского района Саратовской области. Русский. Окончил неполную среднюю школу. В августе 1942 года призван в Красную Армию. Сражался на Северо-Кавказском фронте и в составе Отдельной Приморской армии. Принимал участие в обороне и освобождении Кавказа, в разгроме гитлеровских войск в Крыму. Трижды ранен. Особо отличился в боях в августе 1943 года. Командованием полка был представлен к присвоению звания Героя Советского Союза. Но выысокую награду получить не успел. Погиб 3 октября 1943 года в боях за освобождение Тамани. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за уничтожение в одном из боев на Таманском полуострове 70 солдат и офицеров противника и проявленные при этом доблесть и мужество гвардии младшему сержанту Носову Александру Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза. Первоначально был похоронен в центре станицы Старотитаровской Краснодарского края на мемориале защитникам Отечества. На месте погребения установлен гранитный памятник. Позже был перезахоронен на кладбище станицы Старотитаровской возле мемориала погибшим бойцам Красной Армии. Награжден орденом Ленина (17 октября 1943), Красной Звезды (9 августа 1943). Приказом Министра Обороны СССР навечно зачислен в списки одной из воинских частей.

[700x525]

[700x525]Мемориал в станице Старотитаровской

[470x700]

[470x700] Кенотаф в станице Старотитаровской

[700x525]

[700x525]Надгробный памятник (старый, вид 1)

[525x700]

[525x700]Надгробный памятник (старый, вид 2)

[700x463]

[700x463]Надгробный памятник (новый).

1924

Эрка Нурханова

звеньевая колхоза имени Кагановича Катта-Курганского района Самаркандской области, Узбекская ССР. Родилась в Катта-Курганском уезде Самаркандской области Узбекской ССР, ныне – территория Каттакурганского района Самаркандской области Узбекистана. Узбечка. Трудовую деятельность начала во второй половине 1930-х годов на хлопковых плантациях колхоза имени Кагановича (село Сарай-Курган) Катта-Курганского района Самаркандской области. Позже возглавила комсомольско-молодёжное звено, которое из года в год увеличивало урожайность хлопка, постоянно соревнуясь с передовым звеном Шахри Рахматовой. По итогам работы в 1949 году звеньевая была награждена орденом Трудового Красного Знамени, а в 1950 году её коллектив получил урожай хлопка 79 центнеров с гектара на площади 6,2 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1951 года за получение высоких урожаев хлопка на поливных землях в 1950 году Нурхановой Эрке присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Позже работала бригадиром хлопководов в колхозе имени Кагановича (с 1957 года – имени Крупской), которым руководила председатель Рахима Исламова. В 1952 году её бригада на площади 51 гектар получила урожай хлопка-сырца по 43 центнера с гектара, в 1953 году – по 47 центнеров на площади 49 гектаров. С 1979 года – персональный пенсионер союзного значения. Проживала в селе Сарайкурган Каттакурганского района. Дата её кончины не установлена. Награждена орденами Ленина (7 мая 1951), Трудового Красного Знамени (20 ноября 1950), медалями.

1924

Георгий Никитович Селезнёв

командир отделения 409-го стрелкового полка (137-я стрелковая дивизия, 48-я армия, 2-й Белорус. фронт), старший сержант – на омент представления к награждению орденом Славы I степени. Родился в деревне Ворово, Малоархангельского уезда Орловской губернии, Покровского района Орловской области, в семье крестьянина. Русский. Окончил 6 классов. Работал в колхозе разнорабочим. В ноябре 1941 года гитлеровцы оккупировали село, но уже через месяц оно было освобождено. В марте 1942 года был призван в Красную Армию. После месячной подготовки был зачислен 409-й стрелковый полк 137-й стрелковой дивизии, с которым прошел весь боевой путь. Освобождал родную Орловскую область, Белоруссию и Польшу. Особо отличился в боях в Восточной Пруссии. 12 августа 1944 года у населенного пункта Вымены Русь (23 км восточнее города Чижев, Польша) красноармеец Селезнёв вместе с другими бойцами скрытно проник в расположение противника, засек огневые точки врага. При возвращении на свои позиции был обнаружен, вступил в бой, огнем из автомата лично сразили 8 солдат, одного захватили в плен. Пленный подтвердил правильность полученных разведданных. Приказом по частям 137-й стрелковой дивизии (№158/н) от 27 августа 1944 года красноармеец Селезнёв Георгий Никитович награжден орденом Славы III степени. 25 января 1945 года в бою у населенного пункта Геттендорф (18 км севернее города Морунген, Восточная Пруссия, ныне город Моронг, Польша) старший сержант Селезнёв со своим отделением в числе первых ворвался траншею противника, гранатами уничтожил тяжелый пулемет с расчетом. Приказом по войскам 48-й армии (№682/н) от 10 февраля 1945 года старший сержант Селезнёв Георгий Никитович награжден орденом Славы II степени. 19 февраля 1945 года, на подступах к восточно-прусскому городу Браунсбергу (ныне город Бранево, Польша) 137-я стрелковая дивизия выдержала несколько мощных контратак фашистов. Командир отделения Селезнёв, организуя оборону, был ранен (это было уже его пятое ранение), но из боя не ушёл, лично уничтожив 10 гитлеровцев. Ранение был легкое и он вскоре вернулся в строй. 27 февраля 1945 года вместе со своим отделением, форсировал реку Ногат (это один из рукавов Вислы) в 11 километрах юго-западнее города Эльбинг (ныне Эльблонг, Польша) в тот момент, когда на реке начался ледоход. В момент переправы, когда в результате ожесточённого обстрела противника был убит командир взвода, Селезнёв принял командование на себя, и его взвод первым преодолел реку, ворвавшись в населённый пункт Хорстербуш. Заняв круговую оборону в каменных домах, бойцы Селезнёва до подхода основных сил сумели отбить несколько гитлеровских атак. В ходе боя многие бойцы взвода героически пали, но старший сержант огнём из пулемёта и гранатами сумел удержать занятую позицию, в результате чего обеспечил всей 137-й стрелковой дивизии плацдарм для дальнейшего наступления (до километра в глубину и до полутора по фронту). Указом Президиума Верховного совета СССР от 19 апреля 1945 года старший сержант Селезнёв Георгий Никитович награжден орденом Славы I степени. Стал полным кавалером ордена Славы. Высокую награду получить не успел. Старший сержант Селезнев погиб в бою 3 марта 1945 года во время боя за местечко Фюрстенау, в трёх километрах от восточно-прусского города Тигенхоф (ныне – Новы-Двур-Гданьский, Польша). Похоронен в братской могиле в деревне Кмецин, бывшая Фюрстенау (Поморское воеводство, Польша). Награжден орденами Славы I (19 апреля 1945), II (10 февраля 1945) и III (27 августа 1944) степеней, медалью «За отвагу» (23 февраля 1943).

1925

Алексей Семёнович Алайцев

слесарь Саратовского агрегатного завода Министерства оборонной промышленности СССР. Родился в селе Бакуры Сердобского уезда Саратовской губернии (ныне - Екатериновского района Саратовской области), в крестьянской семье. Русский. В 1942 году окончил ремесленное училище в городе Саратов и поступил на работу на агрегатный завод. В годы войны на заводе на базе эвакуированных из Тулы предприятий был налажен выпуск противотанковых ружей, а с 1944 года - выпуск артиллерийских систем. Профессиональное мастерство в сочетании с большим трудолюбием и настойчивостью выдвинули Алейцева в число лучших передовых рабочих. Со временем стал бригадиром слесарей, его бригада в 1959 году одной из первых завоевала право называться бригадой коммунистического труда. Добросовестный и инициативный работник, рационализатор, наставник молодежи. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 июля 1966 года («закрытым») за выдающиеся заслуги в выполнении плана 1959-1965 годов и создание новой техники Алайцеву Алексею Семёновичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Работал на заводе до выхода на пенсию. Жил в городе Саратове. Скончался 4 января 1993 года.

Похоронен на старообрядческом кладбище города Саратова.

Награжден орденом Ленина (28 июля 1966), медалями.

[561x699]

[561x699]1925

Джошуа Ледерберг (Joshua Lederberg)

американский генетик, получивший в 1958 Нобелевскую премию по физиологии и медицине (совместно с Э.Тейтемом и Дж.Бидлом) за открытия в области генетической рекомбинации и организации генетического материала у бактерий. Родился в Монтклэре (штат Нью-Джерси). Окончил Колумбийский университет (1944) и Йельский университет (1948). Работал в Висконсинском университете (1948–1958), с 1958 – профессор Станфордского университета. Основные научные работы Ледерберга посвящены исследованию механизмов рекомбинации у бактерий. В 1946 совместно с Дж.Тейтемом Ледерберг показал, что при совместном культивировании мутантных штаммов E. coli, не способных к росту на минимальной среде, образуются клетки, успешно размножающиеся на такой среде и проявляющие признаки обоих родительских типов. Эта работа привела к открытию одного из типов рекомбинации у бактерий – конъюгации. В 1952 Ледерберг совместно с Н.Циндером открыл феномен трансдукции – направленного переноса умеренным фагом информации от бактерии-донора к бактерии-реципиенту. В 1953 феномен трансдукции был продемонстрирован на сальмонеллах. Опыты по трансдукции положили начало работам по картированию генов. Супруг Эстер Ледерберг (в 1946—1966 гг.). Умер в Нью-Йорке, США, 2 февраля 2008 года. Сочинения: Bacterial protoplasts induced by penicillin, "Proceedings of the National Academy of Sciences", 1956, v. 42, № 9, p. 574—77; Linear inheritance in transductional clones, "Genetics", 1956, v. 41, № 6, p. 845—71; Protoplasts and L-type growth Eschirichia coli, "Journal of Bacteriology". 1958, v. 75, № 2, p. 143—160 (совместно с St. Clair).

1925

Александра Григорьевна Несинова (Савченко)

звеньевая колхоза «12 лет Октября» Лискинского района Воронежской области. Родилась в селе Екатериновка Острогожского уезда Воронежской губернии, ныне Острогожского района Воронежской области, в семье крестьянина. Русская. В конце 1929 года её родители одними из первых вступили в образовавшийся в селе колхоз, ещё школьницей Шура Несинова помогала им работать в поле. С лета 1942 года находилась на оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории, а после её освобождения в январе 1943 года участвовала в восстановлении разрушенного колхозного хозяйства. Позже заведовала колхозными кладовыми. В январе 1947 года она возглавила комсомольско-молодёжное звено полеводов колхоза «12 лет Октября» Лискинского района, которое получило урожай ржи 33,0 центнера с гектара на площади 10 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 января 1948 года за получение высоких урожаев пшеницы и ржи в 1947 году Несиновой Александре Григорьевне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

А.Г.Несинова, 1948 год.

Позже А.Г.Савченко (в замужестве) работала агрономом в родном колхозе, переименованном в «Родина», затем - «Россия». После окончания в 1952 году Верхнеозёрского сельскохозяйственного техникума (Таловский район) в 1953 году она переехала в город Шахты Ростовской области. Скончалась в 1976 году. Награждена орденом Ленина (18 января 1948), медалями.

1926

Уриель Вайнрайх (также Вейнрейх)