23 мая родились...

23-05-2025 03:42

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

1907

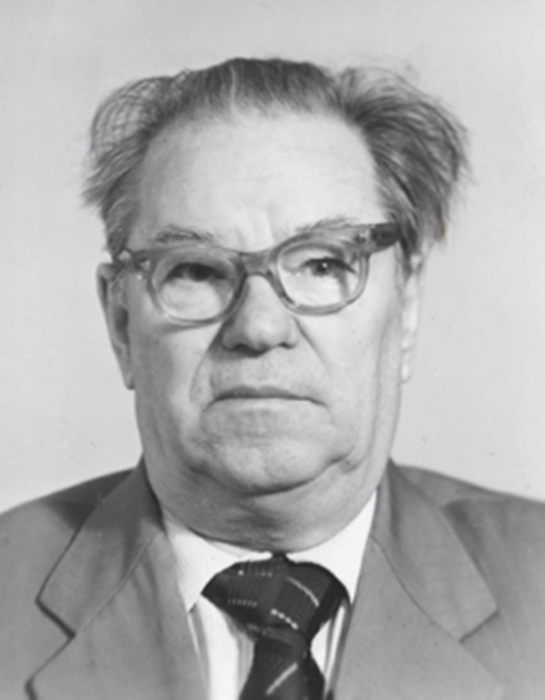

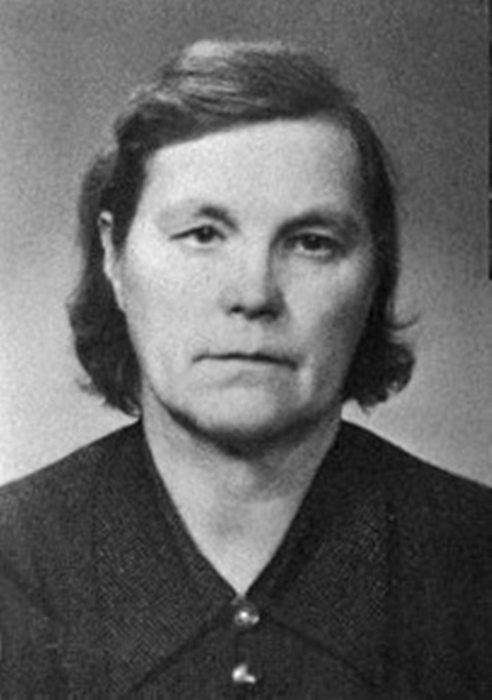

Борис Анастасьевич Кордемский

российский и советский педагог-математик, методист, популяризатор математики, автор популярных книг и учебников. Родился в селе Кикнур, Яранский уезд, Вятская губерния, Российская империя, в семье учителей начальной школы села Кикнур. Сын священника Анастасия Ивановича Кордемского. После окончания средней школы в 1924 году работал учителем школы для малограмотных. С 1926 по 1930 г. учился на математическом отделении 2-го МГУ (ныне Московский педагогический государственный университет). В 1931 году направлен на преподавательскую работу в Кузбасс. С 1932 года — учитель математики в московской школе № 353. С начала войны работал электромонтёром на оборонном заводе. В январе 1943 года отозван с завода и направлен на преподавательскую работу в Военную академию химической защиты, где преподавал более тридцати лет, включая 15 лет в должности заведующего кафедрой высшей математики. В 1957 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Внеучебные задачи на смекалку как одна из форм развития математической инициативы у подростков и взрослых», получив звание доцента кафедры высшей математики. Преподавал в ряде московских учебных заведений. Умер 29 марта 1999 года.

Писательская деятельность

Известен как автор книги «Математическая смекалка», рассчитанной на школьников младших классов. Первое издание вышло в 1954 году; к моменту выхода в 1972 году перевода на английский язык книга выдержала восемь изданий на русском языке и была переведена на украинский, эстонский, латышский, литовский языки; за пределами СССР книга была опубликована в Болгарии, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Польше, Германии, Франции, Китае, Японии, Корее. Более 30 лет вёл рубрику «Занимательная страница» в журнале «Математика в школе». Публиковал статьи и заметки в журналах «Квант», «Юный техник», «Наука и жизнь», в «Детской энциклопедии» и «Пионерской правде». Автор свыше 70 статей и книг по занимательной математике.

Подготовил к печати книгу «Математические завлекалки». Один из соавторов известного "Сборника задач по математике для поступающих в вузы" под редакцией М.И.Сканави. Библиография: Кордемский Б.А. Очерки о математических задачах на смекалку. — Москва : Учпедгиз, 1955. — 118 страниц. — 45 000 экземпляров; Кордемский Б.А. Математика изучает случайности. — Просвещение, 1975. — 224 страницы. — 120 000 экземпляров; Кордемский Б.А. Увлечь школьников математикой. — Москва : Просвещение, 1981. — 110 страниц; Кордемский Б.А. Великие жизни в математике. — Москва : Просвещение, 1995. — 192 страницы. — ISBN 5-09-003859-7; Кордемский Б.А., Ахадов А. А. Удивительный мир чисел. — Москва : Просвещение, 1996. — 159 страниц. — ISBN 5-09-006571-3. — 2 издания; Кордемский Б.А., Островский А. И. Геометрия помогает арифметике. — Физматгиз, 1960. — 128 страниц. — 125 000 экземпляров. — 2 издания; Кордемский Б.А. Математическая смекалка. — ГИФМЛ, 1955. — 576 страниц. — 150 000 экземпляров. — 11 изданий; Кордемский Б.А., Русалев Н.В. Удивительный квадрат. — Москва—Ленинград : ГТТИ, 1952. — 160 страниц. — 200 000 экземпляров. — 2 издания; Егерев В.К., Зайцев В.В., Кордемский Б.А., Маслова Т.Н., Орловская И.Ф., Позойский Р.И., Ряховская Г.С., Сканави М.И. Сборник задач по математике для конкурсных экзаменов во втузы / Под общей редакцией М.И.Сканави. — Москва : Высшая школа, 1969. — 382 страницы. Источники: Наука и жизнь, 2001, № 3; Трошин В.В. Персоналии // Магия чисел и фигур. Занимательные материалы по математике. — Москва : Глобус, 2007. — Страницы 376-377. — 382 страницы. — ISBN 978-5-903050-91-8; Boris A. Kordemsky. The Moscow Puzzles: 359 Mathematical Recreations = Математическая смекалка. — New York: Charles Scribner's Sons, 1972. — ISBN 0-684-14870-6.

[509x698]

[509x698]

1908

Джон Бардин (John Bardeen)

американский физик, получил две нобелевские премии по физике: в 1956 г. за транзистор совместно с Уильямом Брэдфордом Шокли и Уолтером Браттейном и в 1972 г. за основополагающую теорию обычных сверхпроводников совместно с Леоном Нилом Купером и Джоном Робертом Шриффером. Сейчас эта теория называется теорией Бардина-Купера-Шриффера, или просто БКШ-теория. Джон Бардин родился в Мэдисоне, штат Висконсин, США, в семье Чарльза и Алтеи Бардин. Чарльз Бардин был профессором анатомии в университете Висконсина и помогал в основании там медицинской школы. До замужества Алтея преподавала в Лабораторной Школе Дэви и управляла фирмой по внутреннему декорированию. После замужества она стала заметной фигурой в мире искусства. Математический талант Бардина дал рано о себе знать. Его учитель по математике за седьмой класс побуждал Бардина решать усложнённые задачи и впоследствии Бардин благодарил его за «то что он первым разбудил его интерес к математике». Бардин окончил школу в возрасте 15 лет, хотя он мог окончить её ещё несколькими годами ранее. Задержка с окончанием школы была связана с прослушиванием дополнительных дисциплин в другой школе, а также со смертью матери. Он поступил в Висконсинский университет в 1923 г. В колледже он вступил в братство Зета-Пси. Необходимый вступительный взнос он заработал частично и игрой в бильярд. Бардин получил степени бакалавра и магистра по электрической технике в 1928 г. Он прослушал все курсы лекций по физике и математике, которые были ему интересны и закончил университет за 5 лет — на год дольше, чем обычно. Это позволило ему одновременно написать магистерскую диссертацию под руководством Лео Петерса. Его наставниками в математике были Уоррен Уивер и Эдвард Ван Флек. Главным наставником по физике был Джон Хазбрук Ван Флек, но также большое влияние на него оказывали приходящие учёные, как Поль Дирак, Вернер Гейзенберг и Арнольд Зоммерфельд.

[700x525]

[700x525]

Мемориальная доска памяти Бардина и теории Сверхпроводимости, в Иллинойсском университете в Урбане и Шампейне

Некоторое время после окончания университета Бардин оставался в Висконсине, продолжая свои исследования, но затем перешёл работать на три года в Gulf Research Laboratories — исследовательское отделение компании Gulf Oil из Питтсбурга. После того как эта работа перестала интересовать его, он подал заявление и был принят на аспирантскую программу по математике в Принстонском университете. Бардин изучал математику и физику в качестве аспиранта, и впоследствии написал диссертацию для получения степени доктора философии по математической физике (аналог степени кандидата физ.-мат. наук) в области физики твёрдого тела под руководством лауреата Нобелевской премии Юджина Вигнера. Он получил степень в Принстоне в 1936 г. Из-за смерти отца Бардин не смог закончить свою диссертацию до начала работы в Гарвардском университете по постдоковской стипендии, и вынужден был дописывать её в течение первого семестра своего пребывания там. В Принстоне, во время визита к своему старому другу в Питтсбург он встретил Джэйн Максвелл. Они поженились ещё до его отъезда из Принстона. Осенью 1938 г. Бардин приступил в выполнению обязанностей помощника профессора в Университете Миннесоты. В 1941 г. разгорелась мировая война и коллеги убедили Бардина перейти на работу в артиллерийскую лабораторию ВМС США. Предполагалось, что он проработает там четыре года.

[700x346]

[700x346]

В 1943 году ему предложили участвовать в Манхэттенском проекте, но он отказался по семейным причинам. За свою службу в артиллерийской лаборатории он был награждён Медалью за похвальную гражданскую службу. По окончании второй мировой войны Бардин попытался вернуться в академические круги. Однако Университет Миннесоты не осознал важности молодой области — физики твёрдого тела. Ему предложили только небольшое повышение. Знания по физике твёрдого тела сделали Бардина бесценной фигурой для лабораторий Белла, которые только что открыли отдел твёрдого тела. Помня о маленькой поддержке, которую он получил для своих исследований от университета, он решил в 1945 г. принять соблазнительное предложение от лабораторий Белла. В октябре 1945 г. Бардин начал работать в Лабораториях Белла. Он с семьёй переехал в г. Саммит в Нью-Джерси, который находился в пределах поездки на автобусе от исследовательского кампуса Мюррэй Хилл. Он вновь подружился в Уолтером Браттэйном, с которым прежде познакомился через его брата. Брат Браттэйна также был аспирантом в Принстоне. 23-го декабря 1947 года Бардин, Браттэйн и Уильям Шокли (менеджер Бардина на тот момент) создали транзистор. Бардин примкнул к инженерному факультету Университета Иллинойса в 1951 г. Первым аспирантом Бардина был Ник Холоньяк (1954 г) — изобретатель первого видимого лазера и светодиода в 1962 г. Совместно с Леоном Купером и Робертом Шриффером Бардин работал над теорией обычных сверхпроводников, которая была названа в их честь — теория БКШ. За эту работу его наградили Нобелевской премией в 1972 г. Бардин получил Медаль почёта IEEE в 1971 г. за «выдающийся вклад в понимание проводимости твёрдых тел, изобретение транзистора и микроскопическую теорию сверхпроводимости». Бардин славился своей скромностью. Несмотря на то, что он почти 40 лет был профессором в Иллинойсе, его соседи и студенты помнили его в основном за его пикники, на которых он готовил еду для своих друзей, многие из которых и не подозревали о его достижениях в университете. В его честь назван двор в инженерном отделении университета Иллинойса. Бардин был значимым советником корпорации Ксерокс. Несмотря на свою тихую натуру, он предпринял нехарактерный для него шаг, убеждая менеджеров Ксерокса поддержать исследовательский центр в Калифорнии — Ксерокс Парк, — когда головная компания считала, что её исследовательский центр приносит мало пользы. Бардин умер в Бостоне от остановки сердца 30 января 1991 года. Литература: Hoddeson, Lillian and Vicki Daitch. True Genius: the Life and Science of John Bardeen. National Academy Press, 2002. (ISBN 0-309-08408-3); Биография Джона Бардина (на английском языке).

1908

Дмитрий Михайлович Кукин

советский историк, член-корреспондент Академии Наук СССР (1964). Член КПСС с 1929. Родился в селе Заречье Новосильского района Орловской области. В 1926—1928 на комсомольской работе. В 1928—1929 рабочий завода "Красный Аксай" в Ростове-на-Дону. Учился в Краснодарском педагогическом институте, в МГУ, в 1936 окончил аспирантуру при Академии Наук БССР. В 1938—1954 преподаватель, начальник кафедры истории КПСС, заместитель начальника Военно-политической академии имени В.И.Ленина. В 1954—1962 на ответственной работе в аппарате ЦК КПСС. В 1962—1973 заместитель директора ИМЛ при ЦК КПСС. С 1973 профессор Академии общественных наук при ЦК КПСС. Автор работ по истории КПСС. Награжден 7 орденами, а также медалями.

1908

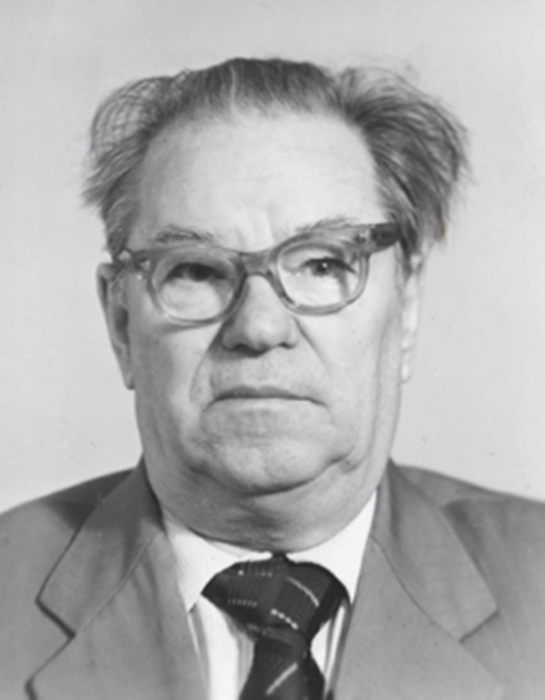

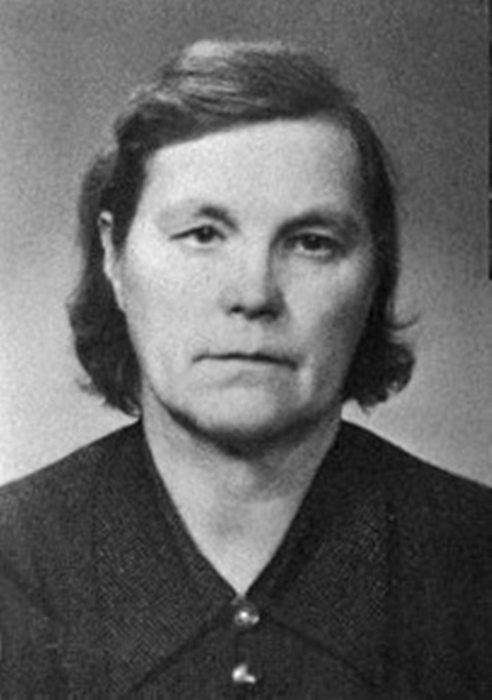

Халлы Нурыев

бригадир колхоза «Большевик» Куня-Ургенчского района Ташаузской области Туркменской ССР. Родился на территории Хивинского ханства, в советское время – Ташаузской области Туркменской ССР, ныне Дашогузского велаята Туркмении. По национальности туркмен. Получив начальное образование, трудился в сельском хозяйстве. С началом коллективизации Халлы Нурыев работал бригадиром в местном колхозе «Большевик» Куня-Ургенчского района (ныне – Кёнеургенчский этрап), возглавляемом Аширом Какабаевым. По итогам работы в 1950 году его бригада получила урожай хлопка 49,5 центнера с гектара на площади 30 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 июля 1951 года за получение высоких урожаев хлопка в 1950 году на поливных землях Нурыеву Халлы присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Сведений о его дальнейшей судьбе нет. Награждён орденом Ленина (30 июля 1951), медалями, в том числе «За трудовую доблесть» (30 июня 1950).

[506x699]

[506x699]

1909

Семён Гаврилович Колесников

командир 32-й танковой бригады 29-го танкового корпуса 5-й гвардейской танковой армии 2-го Белорусского фронта, гвардии подполковник. Родился в городе Новомосковск Днепропетровской области Украины, в семье рабочего. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1930 года. Окончил среднюю школу и два курса Ленинградского электромеханического института. В 1931 году призван в ряды Красной Армии. В 1932 году окончил Орловскую бронетанковую школу. Командовал взводом, батальоном, бригадой. В 1941 году окончил Военную академию механизации и моторизации. В боях Великой Отечественной войны с октября 1941 года. Воевал на Западном, 3-м Белорусском и 2-м Белорусском фронтах. В 1944 году окончил курсы усовершенствования командного состава. Гвардии подполковник С.Г.Колесников отличился в период наступательных боёв 17-31 января 1945 года. Находясь в боевых порядках бригады, умело руководил разгромом группировки противника, оборонявшей подступы к Восточной Пруссии. Особенно успешные бои были за Дойлиш-Айлау, где 32-я танковая бригада ночью неожиданно вышла с запада в тыл врага и, с хода ворвавшись в Дойлиш-Айлау, разгромила вражескую 114-ю механизированную дивизию. Было захвачено много пленных и трофеев. Стремительно продвигаясь на запад ночными маршами, бригада вышла значительно западнее города Эльбинг (Эльблонг, Польша) и отрезала врагу пути отхода. Более трёх суток шли тяжёлые бои. Фашисты бросали в бой танки и мотопехоту, но наши танкисты не отступали ни на шаг. За эти дни 32-й танковой бригадой, под командованием гвардии подполковника С.Г.Колесникова, было уничтожено десять танков, тридцать шесть орудий, три самолёта, девять складов, восемь эшелонов, 1200 автомашин и много живой силы врага, захвачено 5 исправных танков, 8 орудий, 700 автомашин, 300 человек взято в плен. 1 февраля 1945 года, после тяжёлых боёв часть остановилась перед небольшим селом. Идти дальше было рискованно. Гвардии подполковник С.Г.Колесников развернул карту. Населённый пункт можно обойти, но впереди болото. Иного выхода нет. Машины вышли из леса и направились к болоту. Командир вылез из танка, чтобы проверить, как идут дела у сапёров, готовящих переправу для танковой колонны. Но в этот момент со свистом прошумел снаряд и, взорвавшись, брызнул осколками. Гвардии подполковник Семён Гаврилович Колесников погиб на месте. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за руководство разгромом 114-й механизированной дивизии врага, захват крупного узла дорог, обеспечение ценой собственной жизни выполнения задач фронта и проявленные при этом мужество и героизм гвардии подполковнику Семёну Гавриловичу Колесникову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Был похоронен на военном кладбище в столице Белоруссии - Минске. Позднее прах Героя был перезахоронен в Киеве на Городском кладбище "Берковцы". Награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени, орденом Александра Невского, орденом Красной Звезды, медалями.

1909

Нам Бен-Ги

звеньевой колхоза имени Димитрова Нижне-Чирчикского района Ташкентской области, Узбекская ССР. Родился в селе Вангоу Киевской волости Ольгинского уезда Приморской области Приамурского края (ныне – село Лазо, административный центр Лазовского района Приморского края). Кореец. Окончил 5 классов неполной средней школы. В 1930-1937 годах работал в колхозе «Красный авангард» в деревне Коркаменка Ольгинского района Приморской области Дальневосточного края (ныне – село Старая Каменка Лазовского района Приморского края). Осенью 1937 года, вскоре после вторжения в Китай японских милитаристов, в СССР началась массовая депортация корейского населения из приграничных районов Дальневосточного края, и Нам Бен-Ги среди других был переселён в Южно-Казахстанскую (с 1938 года — Кзыл-Ординскую) область Казахской ССР (ныне – Кызылординская область Казахстана). В 1937-1939 годах работал бригадиром полеводческой бригады в колхозе «Гигант» Чиилийского района Кзыл-Ординской области. В 1939 году переселился в Узбекскую ССР (ныне – Узбекистан). В годы Великой Отечественной войны был участником трудового фронта. Работал звеньевым колхоза имени Димитрова Нижне-Чирчикского (ныне – Куйичирчикского) района Ташкентской области. В 1950 году возглавляемое им звено получило урожай зеленцового стебля кенафа 91,8 центнера с гектара на площади 11 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июля 1951 года за получение в 1950 году высоких урожаев семян и зеленцового стебля кенафа на поливных землях при выполнении колхозом обязательных поставок и контрактации по всем видам сельскохозяйственной продукции, натуроплаты за работу МТС и обеспеченности семенами всех культур в размере полной потребности для весеннего сева 1951 года Нам Бен-Ги присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В последующие годы работал бригадиром в колхозе имени Димитрова Нижне-Чирчикского района. Умер в 1954 году. Похоронен на кладбище колхоза имени Беруни (до 1992 года – колхоз имени Димитрова) Куйичирчикского района Ташкентской области (Узбекистан). Награждён орденом Ленина (17 июля 1951).

1910

Абдул Захир

афганский государственный деятель. Родился в Пагмане. В 1939 окончил Колумбийский университет в США. Доктор медицинских наук. С 1943 работал в системе здравоохранения Афганистана. В 1956-1958 исполнял обязанности министра здравоохранения. В 1958-1961 посол Афганистана в Пакистане и одновременно посланник на Цейлоне. В 1961-1964 и 1965-1969 председатель нижней палаты афганского парлам+ента. В 1964-1965 заместитель премьер-министра и министр здравоохранения. В 1969-1971 посол в Италии. С июля 1971 премьер-министр Афганистана.

1910

Хадж Максвелл Кассон

английский архитектор. Он был профессором Королевского Колледжа Искусств (1953-1975), и президентом Королевской Академии (1976-1984). Кассон был главным архитектором на фестивале Англииского Южного Банка в Лондоне (1948-1951), на котором павильоны были разработаны молодыми архитекторами, что способствовало популяризации Современного Течения. Среди его книг "Викторианская архитектура", изданная в 1948. Посвящен в рыцари в 1952.

1910

Скэтмен Кразерс

aмериканский актер.

1910

Михаил Исидорович Надарая

председатель колхоза имени Орджоникидзе Хобского района Грузинской ССР. Родился в Зугдидском уезде Кутаисской губернии, ныне – территория Хобского муниципалитета края Самегрело – Верхняя Сванетия Грузии. Грузин. В середине 1940-х годов Михаил Владимирович работал председателем колхоза имени Орджоникидзе Хобского района Грузинской ССР, труженики которого в 1947 году получили высокий урожай кукурузы, за который председатель был награждён орденом «Знак Почёта. По итогам работы в 1948 году было заявлено, что труженики возглавляемого им колхоза получили урожай кукурузы 88,4 центнера с гектара на площади 72 гектар. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 1949 года за получение высоких урожаев кукурузы и табака в 1948 году Надарая Михаилу Исидоровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания был удостоен и передовой бригадир хобского колхоза имени Орджоникидзе Валериан Кебурия. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 марта 1952 года данное награждение М.И.Надарая было отменено в связи с его необоснованным представлением к награде, отменено также его награждение орденом «Знак Почёта» от 1948 года. Этим же постановлением были отменены присвоения высокого звания руководству Хобского района во главе с первым секретарём райкома партии М.А.Сиордия и ряду тружеников хобского колхоза имени Чарквиани во главе с его председателем М.В.Татаришвили. Дальнейшая его судьба неизвестна. Награждён медалями, в том числе «За трудовое отличие», «За оборону Кавказа» (1 мая 1944).

[505x700]

[505x700]

1910

Наджиб Нугманович Нугаев

наводчик 76-миллиметрового орудия 1669-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка (7-я гвардейская армия, Степной фронт), младший сержант. Родился в селе Старая Кулатка (по другим данным в деревне Яндовка) Ульяновской области, в семье крестьянина. Татарин. В 1920 году остался без отца. В 1924 году окончил сельскую школу с похвальной грамотой. Работал в культурно-просветительных учреждениях и собесе. С 1928 года жил в Узбекистане. Работал в городах Шахрисабзе, Бухаре, Термезе в финансовых и торговых организациях. В октябре 1941 года был призван в Красную Армию Шахрисабазским райвоенкоматом Узбекской ССР. В действующей армии с мая 1943 года. Воевал на Воронежском и Степном фронтах наводчиком 76-миллиметрового орудия 1669-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка. Особо отличился в боях за удержание плацдарма на правом берегу реки Днепр. 5 октября 1943 года в бою в районе села Бородаевка Верхнеднепровского района Днепропетровской области (Украина) младший сержант Н.Н.Нугаев при отражении танковой атаки противника выкатил орудие на открытую позицию. Вместе с расчётом подбил 4 танка, в том числе один тяжёлый «тигр». Был ранен, но не покинул поля боя. Атака вражеских танков захлебнулась. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за успешное форсирование Днепра и удержание плацдарма на правом берегу, младшему сержанту Нугаеву Наджибу Нугмановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№3366). 20 декабря 1943 года во время артиллерийского обстрела младший сержант Н.Н.Нугаев был тяжело ранен. Долго лечился в госпиталях и на фронт больше не вернулся. После выписки из госпиталя вернулся в Узбекистан. Жил в городе Шахрисабз, работал в хозяйственных организациях. Но фронтовые раны дали о себе знать. 6 мая 1946 года после продолжительной болезни Нажиб Нугаев скончался. Похоронен в городе Шахрисабз Кашкадарьинской области Узбекистана. Награжден орденом Ленина (26.10.1943), медалью «За отвагу».В городе Шахрисабз установлен бюст Героя, его именем названа улица.

[404x700]

[404x700]

Орудие Н.Н.Нугаева - 76-миллиметровая дивизионная пушка образца 1942 года (ЗиС-3), установлено возле музейного комплекса «Скала» в городе Коростень Житомирской области (Украина) - бывший КП Коростенского укрепрайона. До 2007 года орудие стояло возле краеведческого музея. На мемориальной доске скорее всего ошибка. На ней написано: «артиллерийское отделение пушки под командованием Героя Советского Союза младшего сержанта Нугаева принимало участие в освобождении города в ноябре-декабре 1943 года от немецко-фашистских захватчиков и прошло боевой путь от Курской дуги до Праги». Однако, Н.Н.Нугаев все время воевал в 1669-м истребительно-противотанковом артиллерийском полку 7-й гвардейской армии, тоесть он не мог оказаться возле Коростеня, так как этот полк и даже армия возле города не проходила. Да и путь до Праги - не сходится с увольнением по ранению.

1910

Мария Юрьевна Талумаа

доярка совхоза «Йыгева» Йыгеваского района Эстонской ССР. Родилась в Перновском уезде Лифляндской губернии, ныне – уезде Пярнумаа Эстонии, в крестьянской семье Лиллеман. Эстонка. С 1918 по 1940 год жила в независимой Эстонии, с 1940 года – в Эстонской ССР. В своём родном доме она приобрела первый опыт и интерес к выращиванию скота, а позже в школе домашнего хозяйства – необходимые теоретические знания. В период Великой Отечественной войны пережила немецкую оккупацию республики (1941–1944). В 1956 году Мария Талумаа пришла на работу дояркой в совхоз «Йыгева» Эстонской ССР (ныне – уезд Йыгевамаа Эстонии). Это было образцово-показательное опытное хозяйство Эстонского научно-исследовательского института земледелия и мелиорации, в котором было развито как растениеводство (здесь располагалась Йыгеваская селекционная станция), так и животноводство (разведение крупного рогатого скота эстонской красной породы и свиней крупной белой породы). Благодаря своему трудолюбию, аккуратному соблюдению правил ухода за животными она вскоре стала мастером своего дела. Изучение передового опыта, применение на практике всего нового и прогрессивного позволили ей регулярно добиваться высоких надоев молока от коров закреплённой за ней группы, полного сохранения приплода. Неоднократно занимала первые места с социалистическом соревновании среди животноводов района и республики. Участвовала в Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР. В 1962 году её наградили почётной грамотой Министерства сельского хозяйства Эстонской ССР и нагрудным знаком «Лучшая доярка республики». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок мяса, молока, яиц и другой продукции Талумаа Марии Юрьевне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Охотно делилась приобретённым опытом с подругами, а также с молодыми животноводами. Много лет её фото как лучшей доярки находилось на районной Доске почёта. Избиралась депутатом Йыгеваского районного Совета депутатов трудящихся. С 1968 года – персональный пенсионер союзного значения. Умерла 1 марта 1969 года. Похоронена на кладбище посёлка Сиймусти волости Йыгева уезда Йыгевамаа. Награждена орденом Ленина (22 марта 1966), малой бронзовой медалью ВДНХ СССР (1963).

[542x699]

[542x699]

1910

Арти Шоу (Artie Shaw; настоящее имя – Арнольд Якоб Аршавски, Arthur Jacob Arshawsky)

американский кларнетист эпохи свинга. В 12 лет начал играть на альт-саксофоне, а в 16 лет перешел на кларнет и после этого три года работал в Кливленде (штат Огайо) аранжировщиком и музыкальным руководителем танцевального оркестра Остина Уайли. В конце 1929 г. приехал в Нью-Йорк, регулярно посещал клубы и всегда играл на джем-сэйшнз, постепенно завоевывая репутацию талантливого кларнетиста. В 1936 г. собрал первый небольшой оркестр со струнной группой, но прославился лишь со вторым составом - биг-бэндом, собранным в апреле 1937 г. не без помощи аранжировщика Джерри Грэн. Успех принесли хиты – «Begin The Beguine», «Indian Love Call», «Frenesi» и такие солисты, как Билли Холидэй и Хелен Форрест. В 1940 г. собрал новый оркестр со струнной группой, а внутри этого состава создал группу «The Grammercy Five» (Джонни Гварнери играл на спинете, Билли Баттерфилд на трубе). После полутора лет работы с бэндом Военно-Морских Сил (1942-1943) собрал еще один оркестр, в который вошли Рой Элдридж, Барни Кессел, барабанщик Додо Мармароза (позже игравший в ансамбле Луи Армстронга), тромбонист Рэй Конифф. В середине 1950-х гг. окончательно бросил музыку, поселился в Испании и стал писателем. Его автобиографические книги «Неприятности с Золушкой», «Люблю и ненавижу, черт побери!» - блестящие примеры джазовой беллетристики. Он всю жизнь экспериментировал, именно поэтому ни один из его оркестров не существовал длительное время. Подобно Бенни Гудмену, боролся с расовыми предрассудками, приглашая в свои составы негритянских музыкантов. Публично обличал шоу-бизнес, негодовал по поводу равнодушия публики к серьезному искусству. Только в 80-е гг. его уговорили вернуться на сцену, он собрал оркестр и иногда играл на кларнете. Читал лекции по истории музыки в университете Санта-Барбары. В последние годы музыкант жил в Калифорнии, где писал и аранжировал музыку. В 2002 г. выпустил диск «Self Portrait», составленный из ранее не публиковавшихся записей. В начале 2004 г. ему была вручена премия «Грэмми» за «неоценимый жизненный вклад в развитие музыки». Его лучшие композиции – «Nightmare», «Baca Bay Shuffle», «Concerto For Clarinet». Умер 30 декабря 2004 года.

1911

Франс Андерсон

датский артист оперы (баритон).

1911

Михаил Алексеевич Бухбиндер

советский дирижёр оперы. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1955) и Бурятской АССР (1948). Член КПСС с 1944. Родился в Кутаиси. В 1932 окончил Тбилисскую консерваторию по классу фортепиано профессора Л.Кутателадзе, в 1937 - Ленинградскую консерваторию по классу дирижирования профессора И.А.Мусина. Как дирижер Бухбйндер выступил впервые в Театре оперы и балета имени Палиашвили в Тбилиси, где работал в 1937-1946. В 1946-1950 Бухбйндер - главнчй дирижёр Бурятского театра оперы и балета (Улан-Удэ). С 1950 - главный дирижёр Театра оперы и балета в Новосибирске. Руководил первыми постановками бурятских национальных опер: "На Байкале" Книппера (1948), "Мэдэгмаша" Ряузова (1949), первой постановкой в СССР оперы "Банкбан" Эркеля (1954) и др. С 1946 занимается педагогической деятельностью, с 1957 - руководитель оперного класса Новосибирской консерватории (с 1963 доцент), с 1967 - в Тбилисской консерватории. Умер в Тбилиси 26 марта 1970 года.

1911

Борис Кременлиев

американский композитор и этномузыковед болгарского происхождения

[479x700]

[479x700]

1912

Николай Евгеньевич Алексеевский

российский физик-экспериментатор, член-корреспондент Академии Наук СССР (1960). В 1936 г. окончил Ленинградский политехнический институт. В 1936-1941 гг. работал в Харьковском физико-техническом институте, с 1942 г. - в Институте физических проблем Академии Наук СССР. Научные работы посвящены физике низких температур. Провел исследования сверхпроводящих свойств чистых металлов и металлических сплавов. Изучая кинетику сверхпроводящих переходов, установил, что разрушение сверхпроводников током связано с возникновением промежуточного состояния и переход в это состояние происходит неравновесным образом. Исследовал влияние гидростатического давления и упругих одноосных деформаций на сверхпроводящие свойства металлов и сплавов. Осуществил цикл работ по изучению гальваномагнитных свойств чистых металлов в сильных магнитных полях при низких температурах. Умер 23 сентября 1993 года. Государственная премия СССР (1967).

1912

Николай Петрович Нечаев

директор свиноводческого совхоза «Канаш» Министерства совхозов СССР, Шенталинский район Куйбышевской области. Родился в городе Ставрополь Ставропольского уезда Самарской губернии, ныне – город Тольятти Самарской области, в семье рабочего-кустаря. Русский. После окончания 7-летней сельской школы и Усольского сельскохозяйственного техникума работал агрономом в совхозе «Кузоватовский» Кузоватовского района Ульяновской области, затем – старшим агрономом в совхозе «Пионер» Шигонского района Куйбышевской области. В апреле 1941 года Николай Петрович был назначен директором свиноводческого совхоза «Канаш» Шенталинского района Куйбышевской области, который до этого, на протяжении десяти лет являлся убыточным и готовился к ликвидации. За совхозом было закреплено 3500 гектаров земли, из которых 1850 гектаров – пахотных, имелось 1 тысяча свиней, 210 голов крупного рогатого скота, 190 лошадей, 200 овец и 300 кур. Труженики совхоза ударно трудились в годы Великой Отечественной войны, уже в 1941 году государству было сдано 2290 центнеров, а в 1942 году – 2663 центнера мяса. В начальный период войны подвижник – школьный учитель С.Ф.Чигин совместно с учениками организовали совхозную пасеку, с которой уже в 1942 году для госпиталей было передано несколько тонн мёда. По итогам работы в 1-м квартале 1943 года «Канаш» вышел на первое место среди совхозов страны и был удостоен переходящего Красного знамени, который совхозу вручал Герой Советского Союза А.С.Хлобыстов. Всего же за годы войны только сверх плана совхозом «Канаш» был сдано государству 24 тысячи пудов хлеба, около 82 тысяч литров молока, свыше 9300 пудов мяса и дополнительно к плану продано 5 тысяч свиней. В 1945 году по сравнению с довоенным периодом, совхоз «Канаш» почти в 2 раза увеличил производство зерна, утроил выход свиней, более чем в 3 раза поднял надои молока. По результатам ударного труда в военный период директор совхоза Н.П.Нечаев был награждён орденом Ленина. В этот же период в центральной усадьбе Романовка были построены 7 жилых домов для рабочих совхоза, общественная баня, медицинская амбулатория, омшаник (зимнее хранилище пчелиных ульев). В послевоенный период канашевцы неуклонно увеличивали показатели по всем видам производства сельхозпродукции: в 1947 году план мясосдачи выполнен на 144 процента, молокосдачи – на 144 процента, хлебосдачи – на 233 процента, план воспроизводства стада по свиньям выполнен на 100,6 процента, по крупному рогатому скоту – на 125,8 процента, удой на одну фуражную корову составил 3001 литра при плане 1900 литров. По итогам работы в 1948 году совхозом «Канаш» получено от 75 свиноматок, имевшихся на начало года, на каждую свиноматку в среднем за год 2,78 тонн свинины в живом весе. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 декабря 1949 года за получение высокой продуктивности животноводства в 1948 году Нечаеву Николаю Петровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом ещё четверо животноводов племсовхоза «Канаш» были удостоены высокого звания, в том числе и будущий его директор С.А.Редин, сменивший Николая Петровича. По итогам работы в 1949 году директор совхоза Н.П.Нечаев награждён третьим орденом Ленина. С января 1950 года Н.П.Нечаев работал директором Куйбышевского областного треста молочно-свиноводческих совхозов («Молсвиноводтрест»), имея в подчинении десятки государственных сельхозпредприятий, специализирующихся на производстве молока и свиного мяса. С августа 1951 года обучался в Куйбышевской партийной школе и Высшей партийной школе при ЦК КПСС, а после их окончания с 1955 года работал директором Куйбышевской птицефабрики (село Рождествено) Волжского района. За умелое руководство птицефабрикой Николай Петрович в 1958 году награждён орденом Трудового Красного Знамени. Позже он работал директором Куйбышевской опытной станции по садоводству, затем – директором совхоза «Красноярский» Красноярского района Куйбышевской области, а после выделения из него яичного производства в отдельное специализированное хозяйство, с 1964 года, продолжал работать директором Жигулёвской птицефабрики (центральная усадьба – посёлок Курумоч) Волжского района. За короткий период Н.П.Нечаев добился значительного увеличения производства основного вида продукции – яиц, произведя их 40 913 тысяч штук, или на 13 810 тысяч штук больше по сравнению с 1963 годом. В дальнейшем фабрика стала одним из лидеров птицеводческой отрасли в СССР, в 1966 году была награждена орденом Ленина. В 1965 году после семейных неурядиц Николай Петрович переехал в город Люберцы Московской области и возглавил местную птицефабрику, где поголовье птицы было поражено бруцеллёзом, шёл большой её падёж. Н.П.Нечаев сумел вывести фабрику из прорыва, заменив всё стадо с Жигулёвской птицефабрики и куйбышевского птицесовхоза «Марс». Позже он работал в павильоне птицеводства Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР, а выйдя на пенсию, возглавлял городской шахматный клуб в Люберцах. Дата смерти не установлена. Награждён 3 орденами Ленина (10 сентября 1945; 3 декабря 1949; 17 октября 1950), орденами Трудового Красного Знамени (21 ноября 1958), «Знак Почёта» (23 августа 1950), медалями.

[467x700]

[467x700]

1912

Павел Прохорович Поспелов

помощник командира 58-го гвардейского штурмового авиационного Донского Краснознаменного полка по воздушно-стрелковой службе (2-я гвардейская штурмовая авиационная Черниговская Краснознаменная дивизия, 16-я воздушная армия, Центральный фронт), гвардии майор. Родился в деревне Рыбаковщина ныне Свечинского района Кировской области, в крестьянской семье. Русский. Окончил IV класса начальной школы и агрономические курсы. Работал в колхозе бригадиром. Призван в армию в феврале 1934 года Свечинским райвоенкоматом. Окончил Пермскую военную авиационную школу пилотов, служил в строевых авиационных частях. Участвовал в 1938 году в числе советских летчиков-добровольцев в японо-китайской войне на стороне армии гоминьдановского Китая. Был награжден орденом Красной Звезды. После возвращения из Китая в 1940 году окончил Энгельсское военное авиационное училище летчиков. Служил в Белорусском особом военном округе в бомбардировочной авиации. Во время Великой Отечественной войны в действующей армии – с 22 июня 1941 года. Воевал на Западном, Юго-Западном, Южном, снова Юго-Западном, Сталинградском, Донском, Центральном, 1-м и 2-м Белорусском фронтах. Трижды ранен, в том числе один раз – тяжело. К 16 октября 1943 года совершил 117 успешных боевых вылетов на штурмовике «Ил-2» на бомбардировку, штурмовку и разведку войск противника. Своими штурмовыми ударами уничтожил и вывел из строя 44 танка, 9 самолетов, 235 автомашин, 35 повозок с военными грузами, 10 орудий, 15 железнодорожных вагонов, 2 склада боеприпасов, 50 конников с лошадьми, 650 солдат и офицеров противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1944 года за образцовое выполнение боевых задач командования, мужество и героизм, проявленные при нанесении штурмовых ударов по врагу, Поспелову Павлу Прохоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Войну гвардии майор П.П.Поспелов закончил в качестве командира 289-го штурмового авиационного Краснознаменного полка 196-й штурмовой авиационной Жлобинской Краснознаменной дивизии. К концу войны имел на своем счету около 140 боевых вылетов. После окончания войны продолжал службу в Военно-Воздушных Силах. В 1948 году окончил Высшие лётно-тактические курсы усовершенствования офицерского состава (КУОС). С 1961 года полковник П.П.Поспелов – в запасе. Жил и работал в Свердловске (ныне – Екатеринбург). Скончался 19 января 1977 года. Именем П.П.Поспелова названа улица в поселке городского типа Свеча Кировской области. Имя Героя увековечено на мемориальной доске, установленной в парке Дворца Пионеров в городе Киров. Награжден орденом Ленина (4 февраля 1944), 3 орденами Красного Знамени (9 декабря 1941; 19 июля 1942; …), орденами Кутузова III степени (21 февраля 1945), Отечественной войны I степени (23 июля 1943), 2 орденами Красной Звезды (1 апреля 1938; …), медалями.

1912

Жан Франсе

французский композитор. Автор многих балетов, музыки к кинофильмам, инструментальных пьес. Среди сочинений: 2 оперы; балеты, в том числе (даты постановок) – «Школа танцев» (1933), «Голый король» (1935), «Сентиментальная игра» (1936), «Несчастья Софии» (1948), «Царь Мидас» (1952), «Дама на луне» (1958) и др.

1912

Лилия Демьяновна Чернышёва

советская артистка балета, балетмейстер, народная артистка СССР (1967). Член КПСС с 1964. Родилась в Бердянске. В 1929, после окончания Ленинградского хореографического училища, работала в Харькове в театре музыкальной комедии, затем в передвижном Театре имени М.Коцюбинского в Артемовске и др. Организатор и руководитель Ансамбля песни и танца Донецкой филармонии (1939-1941). В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 возглавляла Ансамбль песни и танца, выступавший на Южном, Закавказском и 1-м Украинском фронтах. В 1955-1970 руководила Ансамблем песни и танца Казахской ССР, с 1971 - женским вокально-хореографическим ансамблем "Таврия" (УССР). Композиции, созданные Чернышёвой, органически сочетали музыку, танец, слово и пение. Они отличались национальной самобытностью, высоким профессионализмом. Награждена орденом Ленина, 6 другими орденами, а также медалями. Умерла в Симферополе 23 сентября 1975 года.

[427x700]

[427x700]

1913

Евдокия Ивановна Ряйзе

доярка молочного племенного совхоза «Торосово» Министерства совхозов СССР, Ленинградская область. Родилась в деревне Коростовицы, ныне Волосовского района Ленинградской области, в семье крестьянина-бедняка. Трудовую деятельность начала в 13 лет рабочей в столовой совхоза имени Кирова, в 1930 году перешла на ферму дояркой. В 1935 году переехала в совхоз «Торосово». Хозяйство было знаменито породностью крупного рогатого скота, высокими удоями, стабильной и грамотной работой коллектива фермы. Когда началась Великая Отечественная война и враг подошел к окрестностям хозяйства, большое совхозное стадо было эвакуировано в Вологодскую область. Работники совхоза, среди которых была Е.И.Ряйзе, с большими трудностями: ночью, лесом, под обстрелом врага, почти без еды, за 30 дней перегнали скот в безопасное место. Стадо из 280 коров было сохранено. После окончания войны вернулась вместе со своим стадом в родное хозяйство. Животные, за которыми она ухаживала во время войны, стали основой будущего совхозного поголовья. Участвовала в конкурсах мастерства, вызывала на соревнование за большие надои других доярок. В 1947-1949 годах держала первенство по надою молока в Ленинградской области, получая от каждой коровы до 4,5-5 тысяч килограммов молока. В 1948 году от 8 коров получила по 5563 килограммов молока с содержанием 210 граммов молочного жира в среднем от коровы в год. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 октября 1949 года за получение высокой продуктивности животноводства Ряйзе Евдокии Ивановне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Также активно она вела и общественную работу. Избиралась депутатом областного Совета, дважды - депутатом районного Совета. В 1962 году вступила в КПСС. Работала в совхозе до выхода на пенсию. Жила в деревне Торосово Волосовского района Ленинградской области. Скончалась 3 апреля 1985 года. Награждена двумя орденами Ленина (22 октября 1949; 27 сентября 1950), медалями, в том числе "За трудовую доблесть" (5 августа 1948).

[455x700]

[455x700]

1913

Анастасия Ивановна Фокина

доярка молочного племенного совхоза «Торосово» Министерства совхозов СССР, Ленинградская область. Родилась в деревне Петрово Санкт-Петербургской губернии, в семье крестьянина. С восьми лет батрачила в чужом хозяйстве. В 1932 году с семьей переехала в совхоз «Терпилицы» Ленинградской области. С 1938 года трудилась в совхозе «Торосово» дояркой. С годами к Анастасии Ивановне пришло мастерство. К началу войны была известна в области как доярка-многотысячница, ударница. Во время Великой Отечественной войны она была эвакуирована вместе с совхозным стадом в Вологодскую область. После войны, возвратившись в родной совхоз, А.И.Фокина продолжала высоко держать марку своей фермы, о которой к 1948 году заговорили в районе и области. Благодаря рациональной организации труда, правильному содержанию животных, строгому соблюдению режима, индивидуальному подходу в кормлении, тесному взаимодействию доярок и скотников со специалистами зооветеринарной службы она одной из первых стала получать 4-5-тысячные надои. В 1948 году от 8 коров получила по 5563 килограммов молока с содержанием 210 граммов молочного жира в среднем от коровы в год. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 октября 1949 года за получение высокой продуктивности животноводства Фокиной Анастасии Ивановне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Более тридцати лет проработала на ферме, а в 1950-1960 годах надаивала по 6000-6200 килограммов молока от каждой коровы. Кто подсчитал, что за годы работы на ферме надоила более миллиона килограммов молока. С 1964 года на заслуженном отдыхе. Избиралась депутатом Ленинградского областного Совета. Жила в деревне Торосово. Скончалась 30 января 2010 года. Награждена 2 орденами Ленина (22 октября 1949; 27 сентября 1950), медалями, в том числе «За трудовую доблесть» (5 августа 1948), а также золотыми и бронзовыми медалями ВДНХ СССР.

[556x700]

[556x700]

1913

Михаил Акимович Шаламай

директор Камалинского опытно-производственного хозяйства Рыбинского района Красноярского края. Родился в деревне Ивановка Каневского уезда Киевской губернии (ныне Богуславского района Киевской области Украины), в семье крестьянина-бедняка. С 10 лет был вынужден работать по найму у кулака. В 1931 году, после окончания семи классов школы, был направлен в числе лучших учеников на краткосрочные курсы учителей. Работал учителем начальных классов, в 1933 году поступил на рабфак при Московском институте селекции и семеноводства. В 1937 году институт перевели в Харьков. Окончив институт в январе 1938 года, попал по распределению в Сибирь на Камалинскую государственную селекционную станцию, располагавшуюся в селе Солянка Рыбинского района Красноярского края. В марте 1938 года приступил к работе в должности агронома-семеновода в элитном хозяйстве селекционной станции. В 1938—1940 годах проходил срочную службу в рядах Красной Армии. После демобилизации в октябре 1940 года продолжил работать в Солянке. С первого дня Великой Отечественной войны служил в резервных частях, подготавливавших призывников для отправки на фронт. В 1944 году был сам направлен в действующую армию, в офицерский состав 2-го Украинского фронта, а затем интендантом в Управление тыла фронта. Вместе со 2-м Украинским фронтом прошёл Румынию, Венгрию и Австрию, где и встретил День Победы. Демобилизовался весной 1946 года из Вены. Вернувшись в Солянку, продолжил работу в элитном хозяйстве селекционной станции в новой должности — заведующего элитным хозяйством. В 1956 году Камалинская государственная селекционная станция была реорганизована в Красноярский научно-исследовательский институт сельского хозяйства (КНИИСХ). В 1959 году назначен заместителем директора института по производству. Формирование КНИИСХ продолжилось и в 1961 году. Зерносовхоз передали институту как опытно-производственное хозяйство (ОПХ), директором которого был назначен М.А.Шаламай. На новой должности проявил себя энергичным, инициативным, требовательным руководителем. В 1966 году ОПХ стало одним из лучших хозяйств Красноярского края. Средний урожай пшеницы на площади 4000 гектаров составил 28 центнеров с гектара. Чистая прибыль в хозяйстве достигла одного миллиона рублей. ОПХ под его руководством досрочно выполняло производственный планы и социалистические обязательства, являлось хозяйством высокой культуры земледелия, неоднократно становилось участником Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1966 года за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок пшеницы, ржи, гречихи, риса, других зерновых культур и высокопроизводительном использовании техники, Шаламаю Михаилу Акимовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Опытно-производственное хозяйство наращивало производственную базу: развивались птицеводство и свиноводство, увеличивалось поголовье дойного стада. Хозяйство реализовывало элитное зерно и картофель, имело уникальный сад, где росли фруктовые и ягодные насаждения. Машинно-тракторный парк постоянно обновлялся. Ежегодные конкурсы механизаторов и животноводов были хорошим показателем мастерства рабочих. Участие в таких мероприятиях и результаты высоко ценились дирекцией совхоза. Победители получали не только призы и премии, но и новую технику. Директор в своей деятельности применял различные формы стимулирования труда рабочих и специалистов совхоза. В период его руководства совхозом многие рабочие получили трудовые ордена и медали за добросовестный труд и производственные показатели, к каждому государственному празднику вручались премии и ценные подарки. Рабочие совхоза отдыхали в домах отдыха и санаториях, передовики производства получали лучшие квартиры. При нём укрепились партнёрские отношения между ОПХ и школой: решал жилищные вопросы учителей, поддержал создание учебно-производственной базы в школе и передал в школу трактора и сельскохозяйственную технику. Многие выпускники школы оставались работать в родном селе. Принимал активное участие в общественно-политической жизни Солянки и Рыбинского района, многие годы являясь членом партийного бюро райкома КПСС, членом парткома КНИИСХ, депутатом Рыбинского районного совета депутатов трудящихся. В 1976 году вышел на заслуженный отдых. Проживал в селе Солянка Рыбинского района. Умер в 1985 году. Награждён орденами Ленина (23 июня 1966), Трудового Красного Знамени (8 апреля 1971), медалями, золотой и двумя серебряными медалями участника ВДНХ. В 1977 году районным комитетом КПСС были учреждены приз и премия имени Героя Социалистического Труда М.А.Шаламая, которые вручались передовым труженикам сельского хозяйства Рыбинского района. В селе Новая Солянка Рыбинского района в честь Героя каждую весну проводятся конноспортивные соревнования.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

1907

Борис Анастасьевич Кордемский

российский и советский педагог-математик, методист, популяризатор математики, автор популярных книг и учебников. Родился в селе Кикнур, Яранский уезд, Вятская губерния, Российская империя, в семье учителей начальной школы села Кикнур. Сын священника Анастасия Ивановича Кордемского. После окончания средней школы в 1924 году работал учителем школы для малограмотных. С 1926 по 1930 г. учился на математическом отделении 2-го МГУ (ныне Московский педагогический государственный университет). В 1931 году направлен на преподавательскую работу в Кузбасс. С 1932 года — учитель математики в московской школе № 353. С начала войны работал электромонтёром на оборонном заводе. В январе 1943 года отозван с завода и направлен на преподавательскую работу в Военную академию химической защиты, где преподавал более тридцати лет, включая 15 лет в должности заведующего кафедрой высшей математики. В 1957 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Внеучебные задачи на смекалку как одна из форм развития математической инициативы у подростков и взрослых», получив звание доцента кафедры высшей математики. Преподавал в ряде московских учебных заведений. Умер 29 марта 1999 года.

Писательская деятельность

Известен как автор книги «Математическая смекалка», рассчитанной на школьников младших классов. Первое издание вышло в 1954 году; к моменту выхода в 1972 году перевода на английский язык книга выдержала восемь изданий на русском языке и была переведена на украинский, эстонский, латышский, литовский языки; за пределами СССР книга была опубликована в Болгарии, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Польше, Германии, Франции, Китае, Японии, Корее. Более 30 лет вёл рубрику «Занимательная страница» в журнале «Математика в школе». Публиковал статьи и заметки в журналах «Квант», «Юный техник», «Наука и жизнь», в «Детской энциклопедии» и «Пионерской правде». Автор свыше 70 статей и книг по занимательной математике.

Подготовил к печати книгу «Математические завлекалки». Один из соавторов известного "Сборника задач по математике для поступающих в вузы" под редакцией М.И.Сканави. Библиография: Кордемский Б.А. Очерки о математических задачах на смекалку. — Москва : Учпедгиз, 1955. — 118 страниц. — 45 000 экземпляров; Кордемский Б.А. Математика изучает случайности. — Просвещение, 1975. — 224 страницы. — 120 000 экземпляров; Кордемский Б.А. Увлечь школьников математикой. — Москва : Просвещение, 1981. — 110 страниц; Кордемский Б.А. Великие жизни в математике. — Москва : Просвещение, 1995. — 192 страницы. — ISBN 5-09-003859-7; Кордемский Б.А., Ахадов А. А. Удивительный мир чисел. — Москва : Просвещение, 1996. — 159 страниц. — ISBN 5-09-006571-3. — 2 издания; Кордемский Б.А., Островский А. И. Геометрия помогает арифметике. — Физматгиз, 1960. — 128 страниц. — 125 000 экземпляров. — 2 издания; Кордемский Б.А. Математическая смекалка. — ГИФМЛ, 1955. — 576 страниц. — 150 000 экземпляров. — 11 изданий; Кордемский Б.А., Русалев Н.В. Удивительный квадрат. — Москва—Ленинград : ГТТИ, 1952. — 160 страниц. — 200 000 экземпляров. — 2 издания; Егерев В.К., Зайцев В.В., Кордемский Б.А., Маслова Т.Н., Орловская И.Ф., Позойский Р.И., Ряховская Г.С., Сканави М.И. Сборник задач по математике для конкурсных экзаменов во втузы / Под общей редакцией М.И.Сканави. — Москва : Высшая школа, 1969. — 382 страницы. Источники: Наука и жизнь, 2001, № 3; Трошин В.В. Персоналии // Магия чисел и фигур. Занимательные материалы по математике. — Москва : Глобус, 2007. — Страницы 376-377. — 382 страницы. — ISBN 978-5-903050-91-8; Boris A. Kordemsky. The Moscow Puzzles: 359 Mathematical Recreations = Математическая смекалка. — New York: Charles Scribner's Sons, 1972. — ISBN 0-684-14870-6.

[509x698]

[509x698]1908

Джон Бардин (John Bardeen)

американский физик, получил две нобелевские премии по физике: в 1956 г. за транзистор совместно с Уильямом Брэдфордом Шокли и Уолтером Браттейном и в 1972 г. за основополагающую теорию обычных сверхпроводников совместно с Леоном Нилом Купером и Джоном Робертом Шриффером. Сейчас эта теория называется теорией Бардина-Купера-Шриффера, или просто БКШ-теория. Джон Бардин родился в Мэдисоне, штат Висконсин, США, в семье Чарльза и Алтеи Бардин. Чарльз Бардин был профессором анатомии в университете Висконсина и помогал в основании там медицинской школы. До замужества Алтея преподавала в Лабораторной Школе Дэви и управляла фирмой по внутреннему декорированию. После замужества она стала заметной фигурой в мире искусства. Математический талант Бардина дал рано о себе знать. Его учитель по математике за седьмой класс побуждал Бардина решать усложнённые задачи и впоследствии Бардин благодарил его за «то что он первым разбудил его интерес к математике». Бардин окончил школу в возрасте 15 лет, хотя он мог окончить её ещё несколькими годами ранее. Задержка с окончанием школы была связана с прослушиванием дополнительных дисциплин в другой школе, а также со смертью матери. Он поступил в Висконсинский университет в 1923 г. В колледже он вступил в братство Зета-Пси. Необходимый вступительный взнос он заработал частично и игрой в бильярд. Бардин получил степени бакалавра и магистра по электрической технике в 1928 г. Он прослушал все курсы лекций по физике и математике, которые были ему интересны и закончил университет за 5 лет — на год дольше, чем обычно. Это позволило ему одновременно написать магистерскую диссертацию под руководством Лео Петерса. Его наставниками в математике были Уоррен Уивер и Эдвард Ван Флек. Главным наставником по физике был Джон Хазбрук Ван Флек, но также большое влияние на него оказывали приходящие учёные, как Поль Дирак, Вернер Гейзенберг и Арнольд Зоммерфельд.

[700x525]

[700x525]Мемориальная доска памяти Бардина и теории Сверхпроводимости, в Иллинойсском университете в Урбане и Шампейне

Некоторое время после окончания университета Бардин оставался в Висконсине, продолжая свои исследования, но затем перешёл работать на три года в Gulf Research Laboratories — исследовательское отделение компании Gulf Oil из Питтсбурга. После того как эта работа перестала интересовать его, он подал заявление и был принят на аспирантскую программу по математике в Принстонском университете. Бардин изучал математику и физику в качестве аспиранта, и впоследствии написал диссертацию для получения степени доктора философии по математической физике (аналог степени кандидата физ.-мат. наук) в области физики твёрдого тела под руководством лауреата Нобелевской премии Юджина Вигнера. Он получил степень в Принстоне в 1936 г. Из-за смерти отца Бардин не смог закончить свою диссертацию до начала работы в Гарвардском университете по постдоковской стипендии, и вынужден был дописывать её в течение первого семестра своего пребывания там. В Принстоне, во время визита к своему старому другу в Питтсбург он встретил Джэйн Максвелл. Они поженились ещё до его отъезда из Принстона. Осенью 1938 г. Бардин приступил в выполнению обязанностей помощника профессора в Университете Миннесоты. В 1941 г. разгорелась мировая война и коллеги убедили Бардина перейти на работу в артиллерийскую лабораторию ВМС США. Предполагалось, что он проработает там четыре года.

[700x346]

[700x346] В 1943 году ему предложили участвовать в Манхэттенском проекте, но он отказался по семейным причинам. За свою службу в артиллерийской лаборатории он был награждён Медалью за похвальную гражданскую службу. По окончании второй мировой войны Бардин попытался вернуться в академические круги. Однако Университет Миннесоты не осознал важности молодой области — физики твёрдого тела. Ему предложили только небольшое повышение. Знания по физике твёрдого тела сделали Бардина бесценной фигурой для лабораторий Белла, которые только что открыли отдел твёрдого тела. Помня о маленькой поддержке, которую он получил для своих исследований от университета, он решил в 1945 г. принять соблазнительное предложение от лабораторий Белла. В октябре 1945 г. Бардин начал работать в Лабораториях Белла. Он с семьёй переехал в г. Саммит в Нью-Джерси, который находился в пределах поездки на автобусе от исследовательского кампуса Мюррэй Хилл. Он вновь подружился в Уолтером Браттэйном, с которым прежде познакомился через его брата. Брат Браттэйна также был аспирантом в Принстоне. 23-го декабря 1947 года Бардин, Браттэйн и Уильям Шокли (менеджер Бардина на тот момент) создали транзистор. Бардин примкнул к инженерному факультету Университета Иллинойса в 1951 г. Первым аспирантом Бардина был Ник Холоньяк (1954 г) — изобретатель первого видимого лазера и светодиода в 1962 г. Совместно с Леоном Купером и Робертом Шриффером Бардин работал над теорией обычных сверхпроводников, которая была названа в их честь — теория БКШ. За эту работу его наградили Нобелевской премией в 1972 г. Бардин получил Медаль почёта IEEE в 1971 г. за «выдающийся вклад в понимание проводимости твёрдых тел, изобретение транзистора и микроскопическую теорию сверхпроводимости». Бардин славился своей скромностью. Несмотря на то, что он почти 40 лет был профессором в Иллинойсе, его соседи и студенты помнили его в основном за его пикники, на которых он готовил еду для своих друзей, многие из которых и не подозревали о его достижениях в университете. В его честь назван двор в инженерном отделении университета Иллинойса. Бардин был значимым советником корпорации Ксерокс. Несмотря на свою тихую натуру, он предпринял нехарактерный для него шаг, убеждая менеджеров Ксерокса поддержать исследовательский центр в Калифорнии — Ксерокс Парк, — когда головная компания считала, что её исследовательский центр приносит мало пользы. Бардин умер в Бостоне от остановки сердца 30 января 1991 года. Литература: Hoddeson, Lillian and Vicki Daitch. True Genius: the Life and Science of John Bardeen. National Academy Press, 2002. (ISBN 0-309-08408-3); Биография Джона Бардина (на английском языке).

1908

Дмитрий Михайлович Кукин

советский историк, член-корреспондент Академии Наук СССР (1964). Член КПСС с 1929. Родился в селе Заречье Новосильского района Орловской области. В 1926—1928 на комсомольской работе. В 1928—1929 рабочий завода "Красный Аксай" в Ростове-на-Дону. Учился в Краснодарском педагогическом институте, в МГУ, в 1936 окончил аспирантуру при Академии Наук БССР. В 1938—1954 преподаватель, начальник кафедры истории КПСС, заместитель начальника Военно-политической академии имени В.И.Ленина. В 1954—1962 на ответственной работе в аппарате ЦК КПСС. В 1962—1973 заместитель директора ИМЛ при ЦК КПСС. С 1973 профессор Академии общественных наук при ЦК КПСС. Автор работ по истории КПСС. Награжден 7 орденами, а также медалями.

1908

Халлы Нурыев

бригадир колхоза «Большевик» Куня-Ургенчского района Ташаузской области Туркменской ССР. Родился на территории Хивинского ханства, в советское время – Ташаузской области Туркменской ССР, ныне Дашогузского велаята Туркмении. По национальности туркмен. Получив начальное образование, трудился в сельском хозяйстве. С началом коллективизации Халлы Нурыев работал бригадиром в местном колхозе «Большевик» Куня-Ургенчского района (ныне – Кёнеургенчский этрап), возглавляемом Аширом Какабаевым. По итогам работы в 1950 году его бригада получила урожай хлопка 49,5 центнера с гектара на площади 30 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 июля 1951 года за получение высоких урожаев хлопка в 1950 году на поливных землях Нурыеву Халлы присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Сведений о его дальнейшей судьбе нет. Награждён орденом Ленина (30 июля 1951), медалями, в том числе «За трудовую доблесть» (30 июня 1950).

[506x699]

[506x699]1909

Семён Гаврилович Колесников

командир 32-й танковой бригады 29-го танкового корпуса 5-й гвардейской танковой армии 2-го Белорусского фронта, гвардии подполковник. Родился в городе Новомосковск Днепропетровской области Украины, в семье рабочего. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1930 года. Окончил среднюю школу и два курса Ленинградского электромеханического института. В 1931 году призван в ряды Красной Армии. В 1932 году окончил Орловскую бронетанковую школу. Командовал взводом, батальоном, бригадой. В 1941 году окончил Военную академию механизации и моторизации. В боях Великой Отечественной войны с октября 1941 года. Воевал на Западном, 3-м Белорусском и 2-м Белорусском фронтах. В 1944 году окончил курсы усовершенствования командного состава. Гвардии подполковник С.Г.Колесников отличился в период наступательных боёв 17-31 января 1945 года. Находясь в боевых порядках бригады, умело руководил разгромом группировки противника, оборонявшей подступы к Восточной Пруссии. Особенно успешные бои были за Дойлиш-Айлау, где 32-я танковая бригада ночью неожиданно вышла с запада в тыл врага и, с хода ворвавшись в Дойлиш-Айлау, разгромила вражескую 114-ю механизированную дивизию. Было захвачено много пленных и трофеев. Стремительно продвигаясь на запад ночными маршами, бригада вышла значительно западнее города Эльбинг (Эльблонг, Польша) и отрезала врагу пути отхода. Более трёх суток шли тяжёлые бои. Фашисты бросали в бой танки и мотопехоту, но наши танкисты не отступали ни на шаг. За эти дни 32-й танковой бригадой, под командованием гвардии подполковника С.Г.Колесникова, было уничтожено десять танков, тридцать шесть орудий, три самолёта, девять складов, восемь эшелонов, 1200 автомашин и много живой силы врага, захвачено 5 исправных танков, 8 орудий, 700 автомашин, 300 человек взято в плен. 1 февраля 1945 года, после тяжёлых боёв часть остановилась перед небольшим селом. Идти дальше было рискованно. Гвардии подполковник С.Г.Колесников развернул карту. Населённый пункт можно обойти, но впереди болото. Иного выхода нет. Машины вышли из леса и направились к болоту. Командир вылез из танка, чтобы проверить, как идут дела у сапёров, готовящих переправу для танковой колонны. Но в этот момент со свистом прошумел снаряд и, взорвавшись, брызнул осколками. Гвардии подполковник Семён Гаврилович Колесников погиб на месте. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за руководство разгромом 114-й механизированной дивизии врага, захват крупного узла дорог, обеспечение ценой собственной жизни выполнения задач фронта и проявленные при этом мужество и героизм гвардии подполковнику Семёну Гавриловичу Колесникову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Был похоронен на военном кладбище в столице Белоруссии - Минске. Позднее прах Героя был перезахоронен в Киеве на Городском кладбище "Берковцы". Награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени, орденом Александра Невского, орденом Красной Звезды, медалями.

1909

Нам Бен-Ги

звеньевой колхоза имени Димитрова Нижне-Чирчикского района Ташкентской области, Узбекская ССР. Родился в селе Вангоу Киевской волости Ольгинского уезда Приморской области Приамурского края (ныне – село Лазо, административный центр Лазовского района Приморского края). Кореец. Окончил 5 классов неполной средней школы. В 1930-1937 годах работал в колхозе «Красный авангард» в деревне Коркаменка Ольгинского района Приморской области Дальневосточного края (ныне – село Старая Каменка Лазовского района Приморского края). Осенью 1937 года, вскоре после вторжения в Китай японских милитаристов, в СССР началась массовая депортация корейского населения из приграничных районов Дальневосточного края, и Нам Бен-Ги среди других был переселён в Южно-Казахстанскую (с 1938 года — Кзыл-Ординскую) область Казахской ССР (ныне – Кызылординская область Казахстана). В 1937-1939 годах работал бригадиром полеводческой бригады в колхозе «Гигант» Чиилийского района Кзыл-Ординской области. В 1939 году переселился в Узбекскую ССР (ныне – Узбекистан). В годы Великой Отечественной войны был участником трудового фронта. Работал звеньевым колхоза имени Димитрова Нижне-Чирчикского (ныне – Куйичирчикского) района Ташкентской области. В 1950 году возглавляемое им звено получило урожай зеленцового стебля кенафа 91,8 центнера с гектара на площади 11 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июля 1951 года за получение в 1950 году высоких урожаев семян и зеленцового стебля кенафа на поливных землях при выполнении колхозом обязательных поставок и контрактации по всем видам сельскохозяйственной продукции, натуроплаты за работу МТС и обеспеченности семенами всех культур в размере полной потребности для весеннего сева 1951 года Нам Бен-Ги присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В последующие годы работал бригадиром в колхозе имени Димитрова Нижне-Чирчикского района. Умер в 1954 году. Похоронен на кладбище колхоза имени Беруни (до 1992 года – колхоз имени Димитрова) Куйичирчикского района Ташкентской области (Узбекистан). Награждён орденом Ленина (17 июля 1951).

1910

Абдул Захир

афганский государственный деятель. Родился в Пагмане. В 1939 окончил Колумбийский университет в США. Доктор медицинских наук. С 1943 работал в системе здравоохранения Афганистана. В 1956-1958 исполнял обязанности министра здравоохранения. В 1958-1961 посол Афганистана в Пакистане и одновременно посланник на Цейлоне. В 1961-1964 и 1965-1969 председатель нижней палаты афганского парлам+ента. В 1964-1965 заместитель премьер-министра и министр здравоохранения. В 1969-1971 посол в Италии. С июля 1971 премьер-министр Афганистана.

1910

Хадж Максвелл Кассон

английский архитектор. Он был профессором Королевского Колледжа Искусств (1953-1975), и президентом Королевской Академии (1976-1984). Кассон был главным архитектором на фестивале Англииского Южного Банка в Лондоне (1948-1951), на котором павильоны были разработаны молодыми архитекторами, что способствовало популяризации Современного Течения. Среди его книг "Викторианская архитектура", изданная в 1948. Посвящен в рыцари в 1952.

1910

Скэтмен Кразерс

aмериканский актер.

1910

Михаил Исидорович Надарая

председатель колхоза имени Орджоникидзе Хобского района Грузинской ССР. Родился в Зугдидском уезде Кутаисской губернии, ныне – территория Хобского муниципалитета края Самегрело – Верхняя Сванетия Грузии. Грузин. В середине 1940-х годов Михаил Владимирович работал председателем колхоза имени Орджоникидзе Хобского района Грузинской ССР, труженики которого в 1947 году получили высокий урожай кукурузы, за который председатель был награждён орденом «Знак Почёта. По итогам работы в 1948 году было заявлено, что труженики возглавляемого им колхоза получили урожай кукурузы 88,4 центнера с гектара на площади 72 гектар. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 1949 года за получение высоких урожаев кукурузы и табака в 1948 году Надарая Михаилу Исидоровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания был удостоен и передовой бригадир хобского колхоза имени Орджоникидзе Валериан Кебурия. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 марта 1952 года данное награждение М.И.Надарая было отменено в связи с его необоснованным представлением к награде, отменено также его награждение орденом «Знак Почёта» от 1948 года. Этим же постановлением были отменены присвоения высокого звания руководству Хобского района во главе с первым секретарём райкома партии М.А.Сиордия и ряду тружеников хобского колхоза имени Чарквиани во главе с его председателем М.В.Татаришвили. Дальнейшая его судьба неизвестна. Награждён медалями, в том числе «За трудовое отличие», «За оборону Кавказа» (1 мая 1944).

[505x700]

[505x700]1910

Наджиб Нугманович Нугаев

наводчик 76-миллиметрового орудия 1669-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка (7-я гвардейская армия, Степной фронт), младший сержант. Родился в селе Старая Кулатка (по другим данным в деревне Яндовка) Ульяновской области, в семье крестьянина. Татарин. В 1920 году остался без отца. В 1924 году окончил сельскую школу с похвальной грамотой. Работал в культурно-просветительных учреждениях и собесе. С 1928 года жил в Узбекистане. Работал в городах Шахрисабзе, Бухаре, Термезе в финансовых и торговых организациях. В октябре 1941 года был призван в Красную Армию Шахрисабазским райвоенкоматом Узбекской ССР. В действующей армии с мая 1943 года. Воевал на Воронежском и Степном фронтах наводчиком 76-миллиметрового орудия 1669-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка. Особо отличился в боях за удержание плацдарма на правом берегу реки Днепр. 5 октября 1943 года в бою в районе села Бородаевка Верхнеднепровского района Днепропетровской области (Украина) младший сержант Н.Н.Нугаев при отражении танковой атаки противника выкатил орудие на открытую позицию. Вместе с расчётом подбил 4 танка, в том числе один тяжёлый «тигр». Был ранен, но не покинул поля боя. Атака вражеских танков захлебнулась. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за успешное форсирование Днепра и удержание плацдарма на правом берегу, младшему сержанту Нугаеву Наджибу Нугмановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№3366). 20 декабря 1943 года во время артиллерийского обстрела младший сержант Н.Н.Нугаев был тяжело ранен. Долго лечился в госпиталях и на фронт больше не вернулся. После выписки из госпиталя вернулся в Узбекистан. Жил в городе Шахрисабз, работал в хозяйственных организациях. Но фронтовые раны дали о себе знать. 6 мая 1946 года после продолжительной болезни Нажиб Нугаев скончался. Похоронен в городе Шахрисабз Кашкадарьинской области Узбекистана. Награжден орденом Ленина (26.10.1943), медалью «За отвагу».В городе Шахрисабз установлен бюст Героя, его именем названа улица.

[404x700]

[404x700]Орудие Н.Н.Нугаева - 76-миллиметровая дивизионная пушка образца 1942 года (ЗиС-3), установлено возле музейного комплекса «Скала» в городе Коростень Житомирской области (Украина) - бывший КП Коростенского укрепрайона. До 2007 года орудие стояло возле краеведческого музея. На мемориальной доске скорее всего ошибка. На ней написано: «артиллерийское отделение пушки под командованием Героя Советского Союза младшего сержанта Нугаева принимало участие в освобождении города в ноябре-декабре 1943 года от немецко-фашистских захватчиков и прошло боевой путь от Курской дуги до Праги». Однако, Н.Н.Нугаев все время воевал в 1669-м истребительно-противотанковом артиллерийском полку 7-й гвардейской армии, тоесть он не мог оказаться возле Коростеня, так как этот полк и даже армия возле города не проходила. Да и путь до Праги - не сходится с увольнением по ранению.

1910

Мария Юрьевна Талумаа

доярка совхоза «Йыгева» Йыгеваского района Эстонской ССР. Родилась в Перновском уезде Лифляндской губернии, ныне – уезде Пярнумаа Эстонии, в крестьянской семье Лиллеман. Эстонка. С 1918 по 1940 год жила в независимой Эстонии, с 1940 года – в Эстонской ССР. В своём родном доме она приобрела первый опыт и интерес к выращиванию скота, а позже в школе домашнего хозяйства – необходимые теоретические знания. В период Великой Отечественной войны пережила немецкую оккупацию республики (1941–1944). В 1956 году Мария Талумаа пришла на работу дояркой в совхоз «Йыгева» Эстонской ССР (ныне – уезд Йыгевамаа Эстонии). Это было образцово-показательное опытное хозяйство Эстонского научно-исследовательского института земледелия и мелиорации, в котором было развито как растениеводство (здесь располагалась Йыгеваская селекционная станция), так и животноводство (разведение крупного рогатого скота эстонской красной породы и свиней крупной белой породы). Благодаря своему трудолюбию, аккуратному соблюдению правил ухода за животными она вскоре стала мастером своего дела. Изучение передового опыта, применение на практике всего нового и прогрессивного позволили ей регулярно добиваться высоких надоев молока от коров закреплённой за ней группы, полного сохранения приплода. Неоднократно занимала первые места с социалистическом соревновании среди животноводов района и республики. Участвовала в Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР. В 1962 году её наградили почётной грамотой Министерства сельского хозяйства Эстонской ССР и нагрудным знаком «Лучшая доярка республики». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок мяса, молока, яиц и другой продукции Талумаа Марии Юрьевне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Охотно делилась приобретённым опытом с подругами, а также с молодыми животноводами. Много лет её фото как лучшей доярки находилось на районной Доске почёта. Избиралась депутатом Йыгеваского районного Совета депутатов трудящихся. С 1968 года – персональный пенсионер союзного значения. Умерла 1 марта 1969 года. Похоронена на кладбище посёлка Сиймусти волости Йыгева уезда Йыгевамаа. Награждена орденом Ленина (22 марта 1966), малой бронзовой медалью ВДНХ СССР (1963).

[542x699]

[542x699]1910

Арти Шоу (Artie Shaw; настоящее имя – Арнольд Якоб Аршавски, Arthur Jacob Arshawsky)

американский кларнетист эпохи свинга. В 12 лет начал играть на альт-саксофоне, а в 16 лет перешел на кларнет и после этого три года работал в Кливленде (штат Огайо) аранжировщиком и музыкальным руководителем танцевального оркестра Остина Уайли. В конце 1929 г. приехал в Нью-Йорк, регулярно посещал клубы и всегда играл на джем-сэйшнз, постепенно завоевывая репутацию талантливого кларнетиста. В 1936 г. собрал первый небольшой оркестр со струнной группой, но прославился лишь со вторым составом - биг-бэндом, собранным в апреле 1937 г. не без помощи аранжировщика Джерри Грэн. Успех принесли хиты – «Begin The Beguine», «Indian Love Call», «Frenesi» и такие солисты, как Билли Холидэй и Хелен Форрест. В 1940 г. собрал новый оркестр со струнной группой, а внутри этого состава создал группу «The Grammercy Five» (Джонни Гварнери играл на спинете, Билли Баттерфилд на трубе). После полутора лет работы с бэндом Военно-Морских Сил (1942-1943) собрал еще один оркестр, в который вошли Рой Элдридж, Барни Кессел, барабанщик Додо Мармароза (позже игравший в ансамбле Луи Армстронга), тромбонист Рэй Конифф. В середине 1950-х гг. окончательно бросил музыку, поселился в Испании и стал писателем. Его автобиографические книги «Неприятности с Золушкой», «Люблю и ненавижу, черт побери!» - блестящие примеры джазовой беллетристики. Он всю жизнь экспериментировал, именно поэтому ни один из его оркестров не существовал длительное время. Подобно Бенни Гудмену, боролся с расовыми предрассудками, приглашая в свои составы негритянских музыкантов. Публично обличал шоу-бизнес, негодовал по поводу равнодушия публики к серьезному искусству. Только в 80-е гг. его уговорили вернуться на сцену, он собрал оркестр и иногда играл на кларнете. Читал лекции по истории музыки в университете Санта-Барбары. В последние годы музыкант жил в Калифорнии, где писал и аранжировал музыку. В 2002 г. выпустил диск «Self Portrait», составленный из ранее не публиковавшихся записей. В начале 2004 г. ему была вручена премия «Грэмми» за «неоценимый жизненный вклад в развитие музыки». Его лучшие композиции – «Nightmare», «Baca Bay Shuffle», «Concerto For Clarinet». Умер 30 декабря 2004 года.

1911

Франс Андерсон

датский артист оперы (баритон).

1911

Михаил Алексеевич Бухбиндер

советский дирижёр оперы. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1955) и Бурятской АССР (1948). Член КПСС с 1944. Родился в Кутаиси. В 1932 окончил Тбилисскую консерваторию по классу фортепиано профессора Л.Кутателадзе, в 1937 - Ленинградскую консерваторию по классу дирижирования профессора И.А.Мусина. Как дирижер Бухбйндер выступил впервые в Театре оперы и балета имени Палиашвили в Тбилиси, где работал в 1937-1946. В 1946-1950 Бухбйндер - главнчй дирижёр Бурятского театра оперы и балета (Улан-Удэ). С 1950 - главный дирижёр Театра оперы и балета в Новосибирске. Руководил первыми постановками бурятских национальных опер: "На Байкале" Книппера (1948), "Мэдэгмаша" Ряузова (1949), первой постановкой в СССР оперы "Банкбан" Эркеля (1954) и др. С 1946 занимается педагогической деятельностью, с 1957 - руководитель оперного класса Новосибирской консерватории (с 1963 доцент), с 1967 - в Тбилисской консерватории. Умер в Тбилиси 26 марта 1970 года.

1911

Борис Кременлиев

американский композитор и этномузыковед болгарского происхождения

[479x700]

[479x700]1912

Николай Евгеньевич Алексеевский

российский физик-экспериментатор, член-корреспондент Академии Наук СССР (1960). В 1936 г. окончил Ленинградский политехнический институт. В 1936-1941 гг. работал в Харьковском физико-техническом институте, с 1942 г. - в Институте физических проблем Академии Наук СССР. Научные работы посвящены физике низких температур. Провел исследования сверхпроводящих свойств чистых металлов и металлических сплавов. Изучая кинетику сверхпроводящих переходов, установил, что разрушение сверхпроводников током связано с возникновением промежуточного состояния и переход в это состояние происходит неравновесным образом. Исследовал влияние гидростатического давления и упругих одноосных деформаций на сверхпроводящие свойства металлов и сплавов. Осуществил цикл работ по изучению гальваномагнитных свойств чистых металлов в сильных магнитных полях при низких температурах. Умер 23 сентября 1993 года. Государственная премия СССР (1967).

1912

Николай Петрович Нечаев