23 мая родились...

23-05-2025 03:41

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

1891

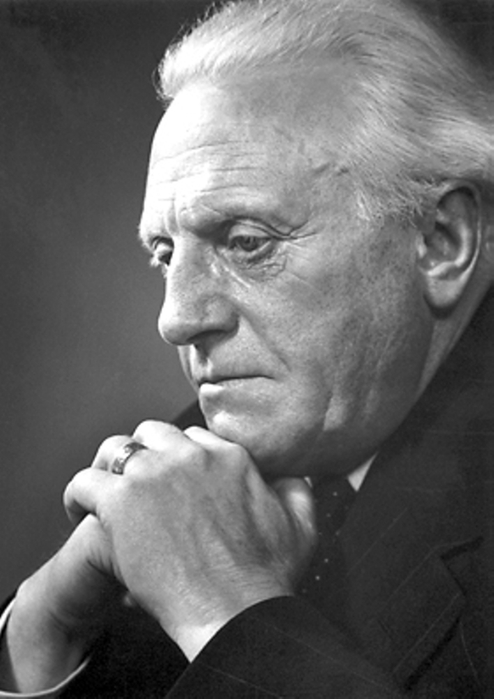

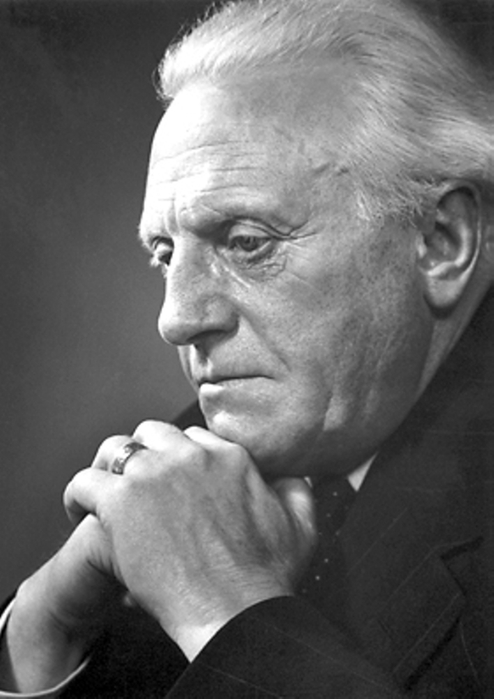

Пер Фабиан Лагерквист (шведское имя — Pär Fabian Lagerkvist)

шведский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1951). Произведения Лагерквиста содержат в себе черты таких философских и эстетических направлений, как кубизм, экспрессионизм и экзистенциализм, однако его тексты нельзя полноправно отнести к какому-либо определённому течению. Отличительными чертами художественного стиля писателя являются миф, символ, иносказание. Главное из произведений Лагерквиста — роман «Карлик». Лагерквист отличался закрытостью и немногословностью в освещении своих творческих замыслов. Ему принадлежит известная фраза: «Я не вмешиваюсь в своё творчество». Писатель родился в городе Векшё, провинция Смоланд, Швеция, в семье начальника местной железнодорожной станции. Пер был младшим из семи детей и рос в набожной, почти пуританской среде. Известно, что в родительском доме висел портрет Мартина Лютера, а в домашней библиотеке особое место занимали три книги: Библия, сборник псалмов и книга проповедей. Лагерквист считал, что отношение родителей к чтению было серьёзным и глубоким. Мать Лагерквиста считала, что книги, в которых человеческие судьбы придуманы, можно считать актом богохульства. Дебютом литературной деятельности писателя стал рассказ «Материнская любовь», напечатанный в местной газете «Смоландсgостен» 19 ноября 1906 года. Автору тогда было всего пятнадцать лет.

Гимназические годы

Во время обучения в гимназии Лагерквист увлекался биологией, тогда же произошло его знакомство с новой литературой — А.Стриндбергом и неоромантиками. Под их влиянием он превращается в радикального социалиста. Верность этому эмоциональному, интуитивному радикализму Лагерквист проносит через всю свою жизнь. Видоизменяется только направленность радикализма: от первоначальной политической окраски переходит к эстетической и общегуманистической. Сотрудничая с социалистическими журналами и газетами, Лагерквист публикует «боевое» стихотворение «Мы, сильные» в молодёжном социал-демократическом журнале «Фрам» в 1910 году. Стихи и новеллы этого периода воспевают героизм и светлое будущее, но считаются не самостоятельными, и состоят из отвлечённых образов. Благодаря помощи старшего брата Гуннара, школьного учителя, и своей семьи, Пер продолжил образование в Уппсале, куда он в 1911 году отправился изучать историю литературы и искусства. Семья молодого писателя, хоть и не могла похвастаться лишним достатком, продолжала помогать ему в течение многих лет. Экспериментальная повесть «Люди» увидела свет в 1912 году. Это была первая книга Лагерквиста, повествующая о демоническом герое, одержимом злом. По едкому замечанию критика Э.Хедена, книга «…в большей своей части — но, к сожалению, не целиком — состоит из тире». В дальнейшем творчестве писатель никогда не возвращался к своим ранним произведениям, таким, как «Две сказки о жизни» (1913), книга стихов и лирической прозы «Мотивы» (1914) и сборник новелл «Железо и люди» (1915).

Раннее творчество

Во время путешествия в Париж, которое Лагерквист предпринимает весной 1913 года, он знакомится с группой художников из Скандинавии и обращает внимание на современную французскую живопись. Сильное воздействие оказывает на писателя кубизм со свойственными этому направлению интеллектуализмом, эстетической целью, отказом от подражания действительности. Осенью того же года выходит эстетический манифест «Искусство словесное и искусство изобразительное», который повествует о путях развития литературы и живописи. В нём Лагерквист выступает против развлекательной литературы, противопоставляя ей современное искусство, которое построено на простых и устойчивых элементах. К этому искусству, по мнению Лагерквиста, относится в первую очередь кубизм, а в литературе — архаические формы поэзии с их простым, но выразительным языком: Библия, исландский эпос, памятники древнего Востока и т. д. Для Лагерквиста использование принципов кубизма в литературной практике было, конечно, задачей достаточно условной. В таких книгах, как «Железо и люди» и «Страх» просматривается влияние идей кубизма на писателя. В текстах своих произведений Лагерквист сопоставляет простые чувства и мысли, подобно тому, как художник сопоставляет элементарные детали на холсте. Первая мировая война накладывает глубокий отпечаток на раннее творчество Лагерквиста. Уже в 1910-е и 1920-е годы книги писателя остро выражают его антимилитаристские настроения. В лирике (сборники «Страх», «Хаос»), новеллистических циклах («Железо и люди», «Злые сказки») и драмах («Тайна неба», «Невидимый» и др.) писатель изображает конфликт между героем и окружающей средой, которую именует «рыхлой» и «инертной». В произведениях представлено невероятное стилевое разнообразие — от лирических картин и мотивов до гротеска и сатиры. Новеллы сборника «Железо и люди» (1915) характеризуют автора как вполне сформировавшегося мастера, несмотря на то, что сам Лагерквист не питал любви к своему раннему детищу. Писатель не был участником Первой мировой войны, что не помешало ему рассматривать её через призму своего восприятия. Его сборник пронизан стремлением показать психологическое переживание самого факта войны и её влияние на судьбы людей. Отзвук войны слышен и в стихах и в прозаических миниатюрах сборника «Страх» (1916), который Лагерквист считал своим подлинным дебютом и с него вёл отсчёт своего поэтического пути. Благодаря сборнику «Страх» Лагерквист приобрёл славу первого писателя экспрессиониста в шведской поэзии. Отношение Лагерквиста к экспрессионизму в то же время было достаточно сложным. По поручению газеты «Свенска дагбладет» годом ранее поэт совершил поездку в Берлин, чтобы сделать репортаж об экспрессионистской выставке, организованной редактором авангардистского журнала «Штурм». Большинство произведений вызвало у Лагерквиста резко отрицательные эмоции, не считая нескольких полотен В. Кандинского и М.Шагала. Возможно, на это повлиял тот факт, что большинство произведений принадлежало кисти немецких художников, а отношение писателя к самой Германии являлось резко критическим, так как писатель считал её главной виновницей войны. Не соглашаясь с критиками в том, что на него повлиял немецкий экспрессионизм, Лагерквист не скрывал свою близость к французскому кубизму. Много позднее, в 1947 году он писал в одном письме: «…я до сего дня фактически не читал ни одного немецкого экспрессиониста… Зачем это мне, если я соотечественник Стриндберга и могу обратиться непосредственно к источнику». Лагерквист подразумевал позднюю драматургию шведского классика, предшественника экспрессионизма. В своих пьесах Лагерквист предпринял попытку продолжения того, что содержалось в поздних драмах Стриндберга. Лучшие пьесы Лагерквиста своему успеху на сцене были обязаны в первую очередь энтузиазму их постановщика — режиссёру Перу Линдбергу, что, однако, не обеспечивало им долгую жизнь в репертуаре. Драмам Лагерквиста не хватало сценической «лёгкости», и они зачастую были слишком статичны и перегружены монологами, тормозящими действие. Это делало их драмами для чтения, а не для представления. Но, несмотря на это, они, как и теоретические статьи Лагерквиста, заняли особое место в обновлении шведской драматургии и театра. В ранних пьесах Лагерквиста наблюдается некоторая родственность современной поэтике экспрессионизма. Прежде всего это проявляется в резко эмоциональной реакции на войну, как и в настойчивой разработке лейтмотива смерти — в первой опубликованной драме «Последний человек» (1917) и в трёх одноактных пьесах, вышедших в свет в 1918 году под общим названием «Трудный миг» вместе с программным манифестом «Современный театр». Манифест писателя восстаёт против натурализма в его сценическом варианте, а также против традиции ибсеновской драмы и воссоздания иллюзии реальности на сцене. По мнению Лагерквиста, «театральность», условность и стилизация не являются чем-то постыдным для театра, а, наоборот, могут считаться отличительными чертами представления. Обнажённая действительность, согласно писателю, интереснее любых натужных попыток к её натуралистическому воспроизведению. Лагерквист в своих пьесах создаёт зыбкую, неопределённую атмосферу без чётких очертаний, пронизывая её реальными и конкретными деталями: например, эпизодами из прошлого и мотивами лично пережитых событий. Именно столкновение этих контрастных сфер вызывает наибольший интерес к пьесам писателя. В трёх одноактных пьесах триптиха «Трудный миг» описана единая исходная ситуация — переход в мир иной и первые мгновения после смерти. Писатель использует «загробный» мотив для обнажения жестокости и абсурдности жизни. Следуя примеру своего учителя Стриндберга, Лагерквист вплотную подходит к «театру абсурда», одним из основоположников которого являлся Сэмюэл Беккет. Героям Лагерквиста, которых писатель наделяет жаждой постигнуть глубинный смысл происходящего, суждено столкнуться с полной отчуждённостью окружающего мира. Яркими примерами таких героев являются мальчик в третьей части «Трудного мига» и особенно юноша в пьесе «Тайна неба» (1919), где тенденции ранней драматургии Лагерквиста достигают апогея. Послевоенное время вплоть до середины 20-х годов можно считать одним из самых трудных и беспокойных периодов в жизни Лагерквиста. Но с творческой стороны этот период очень насыщен и плодотворен для писателя. Не будучи материально обеспеченным человеком, он ведёт кочевой образ жизни, много путешествует в Норвегию и Францию, Италию и Северную Африку. Встреча с Карен Сёренсен стала очень значимой в жизни писателя. Взаимоотношения с ней оказали сильное воздействие как на душевное состояние, так и на внешние обстоятельства жизни Лагерквиста. Брак между Сёренсен и Лагерквистом состоялся в 1918 году. В повести «Трудное путешествие» находит отображение история их своеобразных отношений, чередующиеся многочисленные разрывы и примирения. В эти годы Лагерквист обращается к работе в таких жанрах, как повести и небольшие рассказы, стихотворения и драмы. Его первая крупная повесть «Улыбка вечности» выходит в 1920 году. В ней уже проявляются отличительные черты истинно лагерквистовской прозы: постановка вечных вопросов бытия, сочетание обобщённого и конкретного, лаконизм и внешняя простота, скудость средств выражения. В «Улыбке вечности» представлена с одной стороны, обстановка царства мёртвых, находящаяся вне пространства и времени, а с другой — вполне жизненная потребность его обитателей постигнуть смысл существования, их воспоминания и эпизоды прошлой жизни. Эти черты перекликаются с атмосферой экспрессионистских пьес Лагерквиста. Но вместо пессимизма и безысходности последних читатель явственно чувствует более мудрый и примирённый взгляд на жизнь, отличающуюся отсутствием разумного, изначально заложенного в ней смысла. Лагерквист в этом произведении создаёт очень неожиданный образ: Бог предстаёт не всемогущим властелином мира, а скромным тружеником с весьма наивными представлениями о смысле всего сущего. Он является воплощением простого бытия, в котором важное место занимают надежда и доверие наряду с тайной мироздания. Эта тайна фигурирует и в «Улыбке вечности», и во всех последующих произведениях Лагерквиста, в которых писатель ставит вопросы, пытается найти ответ, не смея надеяться когда-либо разгадать эту тайну. Благодаря этому складывается лагерквистовское мировосприятие, которое часто обозначается понятием «доверие к жизни» и которое преобладает в лирических сборниках 20-х годов «Путь счастливца» и «Песни сердца». Даже в самом простом и интимном писатель находит проявление величия бытия: например в глубоких воспоминаниях детства, наполняющих строки рассказа «Утро» (1920), и стихотворениях о родном Смоланде, о матери, о доме. Наблюдается непостижимое взаимодействие таких разных явлений как личное и общечеловеческое; простое и сложное. Маленький и интимный мир семьи с её наивной верой находит отражение в культурно-историческом опыте человечества. В начале 1920-х годов Лагерквист предпринимает попытку создать такой всеобъемлющий миф — «Дом вечности», но, по не вполне ясным причинам, забирает из типографии готовую вёрстку произведения. Спустя тридцать лет писатель использует небольшой фрагмент из него в качестве Нобелевской речи. Сближение с реализмом проявилось в автобиографической повести «В мире гость» (1925), которая является центральным произведением раннего творчества Лагерквиста. Здесь писатель намечает философские проблемы, которым суждено будет беспокоить его на всём протяжении творческого пути. Эти вопросы касаются жизни и смерти, Бога и отрицания церковных догм. Речь идёт об истории детских лет, о становлении личности юного героя, его духовных поисках, стремлении к свободе, нарастающих сомнениях и желании вырваться из тесного домашнего мирка с его отживающими представлениями. Отношение писателя к мотиву конфликта поколений в перспективе времени является двойственным и сложным. Чувство любви и признательности к своим близким и ностальгия по утраченному детству уживаются с неизбежным ощущением дистанции по отношению к этим тихим и честным людям. Упрощённый стиль прозы Лагерквиста оказался особенно к месту в этой повести. В совершенно ином ключе написана вторая, недоработанная часть автобиографической повести — «Трудное путешествие», в основу которой Лагерквист положил драматическую историю своего первого брака, который только что завершился разводом. Современникам писателя повесть осталась неизвестной, ведь она была опубликована уже после смерти писателя. Атмосфера предельного эмоционального напряжения была создана за счёт изображения специфического дуализма любви-ненависти, сменяющих друг друга взаимного влечения и отталкивания героев, их близости и отчуждения. Значительная перемена в жизни Лагерквиста произошла в 1925 году. Начало более спокойного и упорядоченного образа жизни, обретение собственного дома — несомненно, связаны с новым браком писателя. Новой избранницей Лагерквиста стала красивая Элен Сандельс, характер которой отличался мягкостью и уравновешенностью. Несмотря на то, что Лагерквист, ощущая себя в душе странником, продолжал много путешествовать, это уже не носило характер вынужденного скитания бесприютного человека. Лагерквист значительную часть стихотворений сборника «Песни сердца» (1926) посвящает своей любимой и единственной Элен. Этот сборник по праву можно считать одним из шедевров шведской любовной лирики, да и сам автор называет его своей лучшей поэтической книгой. В афористическом эссе «Преодоление жизни» (1927) Лагерквист переосмысливает своё прежнее отношение к жизни и придаёт ему жизнеутверждающий характер. Писатель прославляет живущий в человеке божественный дух, призванный стать свободным и восторжествовать над тёмными силами земной жизни. Стремлением и целью стало восторжествование над тиранией обстоятельств, навязанной человеку чуждой ролью. Неслучайно Лагерквист акцентировал внимание на своём эссе и стремился сделать его более доступным для широкого круга читателей. В некотором роде продолжением эссе «Преодоление жизни» является появившаяся год спустя пьеса «Жизнь переживший заново». В сравнении с ранними экспрессионистскими пьесами Лагерквиста, она может показаться едва ли не бытовой драмой, где «маленький» человек обитает в своей сапожной мастерской. Развивая тему противостояния доброго враждебному, Лагерквист создаёт свою следующую прозаическую книгу — «Борющийся дух» (1930). В ней писатель также изображает маленьких обыкновенных людей, чья простодушная потребность в любви и формы её проявления вызывают улыбку, но в то же время и поднимают их над бытом. Трагическая повесть о любви «Маскарад душ», отрешённая от мелочей и случайностей бытия, контрастом выделяется на фоне бурлескных историй.

[700x350]

[700x350]

Творчество писателя в 1930—1940-е годы

Общественная обстановка на родине писателя и в мире в 1930-е—40-е годы: приход к власти нацистов в Германии, Вторая мировая война, тот факт, что многие важнейшие проблемы остались неразрешёнными в западном мире и в послевоенное время, угроза атомной катастрофы — все это, естественно, волновало честного художника-гуманиста не только тогда, но и на протяжении всей жизни. 1930-е годы внесли серьёзные изменения в мировоззрение Лагерквиста, в его доверие и восприятие жизни, а также наложили отпечаток на тональность его произведений. В 1933 году он отправился в путешествие в Грецию и на Ближний Восток, что было своего рода паломничеством к истокам и святыням европейской культуры. Лагерквист посетил Афины, Иерусалим и Александрию, откуда вернулся на родину через Италию и Германию, где буквально за неделю до этого к власти пришёл Гитлер, и в Берлине развевались флаги со свастикой. Собственными глазами Лагерквист видел столкновение культуры и варварства, гуманизма и человеконенавистничества. Произведения, вышедшие из-под пера писателя в ближайшее десятилетие, были ознаменованы осознанным протестом против увиденного и предчувствуемого в грядущем. Повесть и пьеса «Палач», прозаические книги «В то время» и «Сжатый кулак», пьесы «Человек без души» и «Победа во тьме», поэтические сборники «Гений», «Песня и борьба», «Дом и звезда» — все эти произведения написаны Лагерквистом в это тревожное время. Одновременно с политической, антифашистской направленностью Лагерквист продолжал интересоваться общечеловеческой, экзистенциальной проблематикой. Его метафизические раздумья вливаются в актуальный политический контекст, антифашизм рассматривается как сегодняшняя форма вечного противостояния человеческого духа мировому злу. Уже осенью 1933 года вышла повесть «Палач», написанная под тяжёлым впечатлением от нацистского переворота в Германии, а в следующем году Лагерквист инсценировал её, и она с триумфом прошла в театрах стран Северной Европы. В Швеции главная роль досталась прославленному актёру Ёсте Экману. Тому, что «Палач» приобрёл широкую известность и был воспринят как актуальный политический памфлет, во многом послужили театральные постановки. Интересным фактом является то, что некоторые общественные круги Швеции, не желавшие замечать опасности своего положения в Европе и лояльно относившиеся к нацизму, восприняли пьесу в штыки, вплоть до угроз и попыток сорвать спектакли. Смысл произведения в действительности не ограничивается его злободневностью. Его двуплановость достигается двухчастным построением. В повести сопоставляются и противопоставляются две части. В первой изображена средневековая сцена с примитивными, грубыми и суеверными натурами, а во второй — внешний лоск людей лишь прикрывает те же, в сущности, первобытные инстинкты и болезненную жажду насилия и крови. Обе части объединяются зловещей фигурой Палача в алом одеянии, который воплощает зло и жестокость. Палач, прославляющий культ насилия, подавления личности, олицетворяет собой идеологию нацизма. Благодаря сопоставлению различных временных пластов читателю предоставлена возможность лицезреть вневременную и метафизическую природу зла. Нравственный и эстетический анализ фигуры Палача приобретает характер отрицания всякого насилия, деспотизма, нетерпимости, не теряя своей актуальной антитоталитарной тенденции. В одном из интервью Лагерквист в связи с представлением своей пьесы отметил, что «„Палач“ направлен против современного насилия, против тенденции насилия у человека… и апеллирует ко всем, кто становится на сторону насильников, как бы они ни назывались — нацистами, фашистами или большевиками». Своеобразным вступлением к поздним, «библейским» повестям Лагерквиста звучит в «Палаче» мотив поисков и отрицания Бога. Создаётся впечатление, что желание Палача, этого демона зла, стать спасителем рода человеческого немыслимо и смехотворно. И всё же трагизм положения состоит в том, что мрачная фигура Палача становится не только устрашающим символом, но и реальной угрозой всему человечеству. Однако шведский писатель верил в силу разума и в победу добра над злом. В финале повести снова появляется тема чудодейственной силы любви, мыслимая как тема надежды на будущее, очищения от грехов. В книге путевых очерков «Сжатый кулак» (1934) в открыто публицистической форме нашли отражение тревожные события современности и провозглашена необходимость позиции борющегося гуманизма. Лагерквист сравнил вознесённый над Афинами Акрополь с поднятым к небу сжатым кулаком, который стал символом духовного сопротивления новому варварству. В рассказах сборника «В то время» (1935) Лагерквист вернулся к сатире, которая приобрела особую остроту и едкость. Рассказы «Диковинная страна» и «Военный поход малышей» были направлены непосредственно против милитаризма, войны и фашизма; последний был написан под впечатлением сообщений об итало-абиссинской войне и детских отрядах Муссолини. Пробуждение у Лагерквиста интереса к мифологии и мифотворчеству в рассказах «В то время», «Рай», «Освобождение» и других обусловлено стремлением к обличению современного зла. «Палач» имел настоящий успех. Хотя Лагерквист ещё долгое время не пользовался широким читательским признанием, в литературных кругах он был очень авторитетной фигурой. В 1940 году он был избран в Шведскую академию, а год спустя стал почётным доктором Гётеборгского университета. Накануне нового, 1942 года, самого, пожалуй, мрачного года войны, несмотря на свою неприязнь к публичным выступлениям, Лагерквист обратился к соотечественникам по радио с речью, в которой призывал сохранять бдительность и надежду, бороться и верить в чудо. В конце того же года Лагерквист приступил к созданию самого масштабного своего произведения — романа «Карлик», который вышел в свет осенью 1944 года. Спустя десятилетие после «Палача», реальные силы зла в мире успели полностью раскрыться и проявить свои истинные свойства и черты. В поздней прозе Лагерквист пытается по-новому подойти к решению жизненно важных, по его мнению, проблем. В ранний период становления поэта, отмеченный «стриндбергским» экспрессионизмом и до политических повестей «Палач», «Карлик» и других, стиль писателя носил характер стремления к аллегории и введением параллельного действия. Теперь же символ не стал для него художественным приёмом, но стал относится к определённой сфере мифологического мировоззрения. Да и жанр романа претерпел существенное изменение: отныне это роман (или повесть) — миф, притча, метафора. И теперь в своём творчестве Лагерквист продолжил сочетать модернистские и реалистические тенденции: в одних случаях верх брали мотивы обречённости, одиночества, отчуждения, страха, в других — в противовес этим состояниям, проступало настойчивое стремление героев трезво разобраться в окружающем мире, найти выход из тупика.

[687x699]

[687x699]

Послевоенное творчество

Реальность послевоенной Европы и мира не внушала особого оптимизма писателю. Утрачивая интерес к политическим реалиям, Лагерквист вернулся к своим прежним общегуманистическим взглядам. Извечная тема борьбы добра и зла продолжала волновать Пера Лагерквиста и в послевоенный период. Неслучайно писателю, стремящемуся к абстрактно-философскому постижению истины и воплощению общечеловеческих начал, импонировал роман-миф. Лагерквист в большей степени интересовался мифами о чудесах, граничащими с массовым сознанием и религией. Обращаясь к мифологической тематике, шведский писатель дегероизировал Евангелие, но, не покушаясь на канон, пытался показать тонкую грань между мифом и верой, между продуктом массового сознания и объектом истинных религиозных ценностей в современном обезбоженом мире. Для Лагерквиста миф и религия сопоставимы, хотя, в то же время, вера для него — это экзистенциальное сомнение, а себя он называл религиозным атеистом. Произведениям 50—60-х годов трудно найти чёткое жанровое определение. Лагерквист, задумывая масштабный романный замысел, укладывал его в объём небольшой повести. Малые романы Лагерквиста рождались один из другого, соединяя звенья единой цепи, варьируя и разветвляя главные темы и мотивы — жизни и смерти, добра и зла, веры и неверия, страдания и искупления… После окончания войны Лагерквист возобновил поездки по Европе, а осенью 1950 года после завершения романа «Варавва», отправился в путешествие по Средиземноморью. Впечатления от этого путешествия у Лагерквиста наложились на довоенные воспоминания о Греции и Палестине, и стали основополагающими для написания величественного мифологического цикла, где писатель воссоздал условную позднеантичную и раннехристианскую эпоху. Героями этого цикла стали: Варавва, Сивилла, Агасфер, Товий, Джованни. Они изгои, стоящие вне человеческой общности, но каждый по-своему символизирует современного человека, его драму отчуждения от жизни и общества, от других людей и Бога, мучительные сомнения и поиски. В каждого из них Лагерквист вложил частицу себя самого. Первое из этих произведений — роман «Варавва» — стал решающим аргументом в пользу присуждения Лагерквисту Нобелевской премии по литературе за 1951 год и принёс ему мировую славу. Фигура Вараввы лишь мельком упомянута в Новом Завете: это разбойник, приговорённый к распятию, но отпущенный на волю по требованию толпы взамен распятого Христа. Характер и судьба Вараввы в романе является почти целиком плодом художественного вымысла Лагерквиста. Варавва — человек действия, он индивидуалист и бунтарь, не привыкший задумываться над своими поступками. Жизненный путь Вараввы, судьба которого до конца дней остаётся связанной с судьбой Того несчастного незнакомца, кардинально меняется. Он порывает с прошлым и начинает поиски непостижимой для него новой истины. В главном герое Лагерквист пытается воплотить извечный дуализм человеческой природы, неразделимость в человеческом опыте добра и зла. По иронии судьбы, Варавва умирает на кресте как мученик. Известно, что многие шведские критики, утверждая, что повесть Лагерквиста — это проекция в современность, расходились в оценке Вараввы, позиционируя его либо как несчастного, разуверившегося во всём человека, либо как олицетворяющего духовную силу. Весьма показательно высказывание известного литератора Эрика Линдегрена, отказавшегося от подробного анализа концепции веры и безверия, но обратившего внимание на актуальность той ситуации, когда «Варавва просто стоит и смотрит, как распинают вместо него Христа», что, конечно, «подобно тому, как пережить мировую войну, оставаясь нейтральным». Для Линдегрена этот эпизод ассоциировался со шведским нейтралитетом в мировой войне. Лагерквист тесно связывал повесть «Сивилла» (1956) с романом «Варавва» как сюжетно, так и идейно. Произведения как бы дополняют друг друга, наподобие «Палача» и «Карлика». Главная героиня романа «Сивилла» посвящает себя служению языческому божеству храма Аполлона. Будучи божеством первобытным, стихийным, ревниво-мстительным, находящимся по ту сторону добра и зла, оно лишает главную героиню радостей, любви и счастья, свойственных обычным людям. Одновременно с этим её жизнь преисполняется высшим содержанием, доставляя ей минуты восторга и ощущение полноты бытия, которые сменяются периодами ужасного опустошения и страдания. В образе Сивиллы очень много личного для Лагерквиста, интимного и буквально выстраданного. По словам автора, он изображал здесь «Смоланд в Греции», то есть ощущение стабильности и надёжности в кругу близких людей, а избранничество Сивиллы отражало непоколебимую власть творческого таланта над художником. Одновременно являясь и божественным и мучительным, творческий дар обрекает художника на вечную борьбу, сопровождаемую одиночеством и всеобщим отчуждением. Неслучайно итоговый поэтический сборник Лагерквиста «Вечерний край» (1953) в некотором роде родственен роману и имеет с ним многочисленные параллели. Этот сборник как бы служит лирическим предисловием к «Сивилле». Параллелью жизнеописанию Сивиллы является в романе история другого отмеченного Богом избранника — Агасфера, который осуждён за жестокость и эгоизм. Как и Варавва, строптивый и бунтарствующий, он тоже тесно связан с личностью автора. Из потребности писателя завершить судьбу самого строптивого из его персонажей и родилась повесть «Смерть Агасфера» (1960), которая первоначально задумывалась как итоговая часть трилогии, включающая также «Варавву» и «Сивиллу». Яростная непримиримость с действительностью, неприкаянность и отчаяние Агасфера чрезвычайно близки духовной конституции современного человека с его неверием и подспудной жаждой веры. Лагерквист считал, что вера рождается из глубочайшего отчаяния. Автор ввёл нового героя, Товия, который, как спутник Агасфера, оказывается в центре повествования. Теперь Агасферу досталась роль слушателя и комментатора. Судьба Товия — причина рождения новой повести «Пилигрим в море» (1962), а затем и заключительной — «Святая Земля» (1964), в которых к Товию, в свою очередь, присоединяется новый спутник — Джованни. Состав первоначально задуманной трилогии постепенно изменился и теперь определился окончательно, объединяя три последние повести о пилигриме Товии. Имя Товий было позаимствовано из неканонической «Книги Товита» в Ветхом Завете. Как и Товий, в прошлом студент, солдат и разбойник, преображённый силой любви к непорочной женщине, так и Джованни, бывший священник, оставивший сан для земной любви, — в сущности изгой, лишний человек, подобно Варавве и Агасферу. Складывается впечатление, что они навсегда потеряли веру и надёжность в жизни. Но всё же их влечёт на поиски Святой Земли непреодолимая потребность души. Стиль прозы Лагерквиста этого периода отличался мотивом развития по спирали: это относилось к поступкам героев и взаимоотношениям личности и среды. Каждый человек должен безропотно подчиняться своей судьбе и пройти многочисленные испытания верой и безверием, чтобы обрести любовь. Изящным авторским ходом является перенесение действия в прошлое, что позволило достичь особого эффекта расширения перспективы во времени и пространстве. Эпопея, занявшая полтора десятилетия напряжённого творческого труда, не стала заключительным этапом для писателя в эпосе. Появившаяся в 1967 году повесть «Мариамна», хотя и не относится непосредственно к мифологическому циклу, воспринимается как своего рода эпилог к нему — и ко всему творчеству Лагерквиста. Написание повести связано с личной трагедией Лагерквиста, который летом 1967 года потерял любимую жену, прожив с ней более сорока лет. Именно это объясняет необычайную силу и неподдельность чувства в повести. «Мариамна», гимн одиночества Лагерквиста, представляет собой необычное явление, эксперимент с модернистским пониманием мифа. В этой повести Лагерквист снова показал себя мастером композиции, сложной системы лейтмотивов, часто неожиданных и многозначных, подтверждающих принцип повторяемости и развития по спирали. Любовь — центральный мотив произведения «Мариамна», под сенью которой сталкиваются две полярно противоположные натуры. С одной стороны выступает преисполненная красотой и чистотой Мариамна, представляя собой воплощение человеколюбия и самоотверженности. С другой — иудейский царь Ирод, олицетворяющий дикую жестокость, тиранию и насилие. Внутренняя опустошённость, отсутствие веры во что-либо, объединяют его с прежними злыми гениями — Палачом и Карликом, и с иными героями, от Вараввы до Товия. Но, в отличие от последних, Ирод — не искатель, отмеченный Богом. Его заботит исключительно материальная и внешняя сторона жизни. При помощи возведения храма Ирод предпринимает отчаянную попытку увековечить собственное пребывание в мире. Но и этой суровой и замкнутой душе не чужды человеческие слабости. Любовь к Мариамне, преисполнившая Ирода, можно трактовать, как тоску зла по совершенному добру и красоте, признание собственной ущербности. Примешивая к высокому чувству ревность и недоверие, Ирод неизбежно становится палачом Мариамны, но с её гибелью любовь продолжает тяготеть над Иродом, мучая его тоской и воспоминаниями. «Мариамна» ознаменовала достойное завершение более чем полувекового пути в литературе талантливого шведского писателя. Завершающая творчество Лагерквиста книга привлекает читателя своей чистотой, правдивостью замысла и воплощения. Она призывает помнить о том, что борьба добра и зла в человеке должна заканчиваться победой первого. А вера должна подпитывать все человеческие помыслы. Последняя повесть достойно венчает творческий путь писателя-реалиста. Умер Лагерквист в Стокгольме 11 июля 1974 года. Основные работы: Människor (1912); Ordkonst och bildkonst (1913); Två sagor om livet (1913); Motiv (1914); Järn och människor (Железо и люди) (1915); Ångest (1916); Sista människan (1917); Teater (1918); Kaos (1919); Det eviga leendet (Улыбка вечности) (1920); Den lyckliges väg (1921); Den osynlige (1923); Onda sagor (Злые сказки) (1924); Gäst hos verkligheten (В мире гость) (1925); Hjärtats sånger (Песни сердца) (1926); Det besegrade livet (1927); Han som fick leva om sitt liv (Он должен жить своей жизнью) (1928); Kämpande ande (Боевой дух) (1930); Konungen (Король) (1932); Vid lägereld (На костре) (1932); Bödeln (Палач) (1933); Den knutna näven (Сжатый кулак) (1934); I den tiden (В то время) (1935); Människan utan själ (Люди без души) (1936); Genius (Гений) (1937); Seger i mörker (1939); Sång och strid (1940); Dvärgen (Карлик) (1944); Barabbas (Варавва) (1950); Aftonland (Вечерний край) (1953); Sibyllan (Сивилла) (1956); Ahasverus död (Смерть Агасфера) (1960); Pilgrim på havet (Пилигрим в море) (1962); Det heliga landet (Святая земля) (1964); Mariamne (Мариамна) (1967); En hjältes död (новелла). Литература: Oberholzer О., Pär Lagerkvist. Studien zu seiner Prosa undseinenDramen, Heidelberg, 1958; Henmark K., Främlingen Lagerkvist, Stockh., 1966; Synpunkter pä Pär Lagerkvist, Stockh., [66]: Malmström G., Menneskehjertets verden. Hovedmotiv i Pär Lagerkvists diktning, Oslo, 1970; «Scandinavica», N. Y. — L., 1971, May.

1891

Феличе Милано (итальянское имя — Felice Milano)

итальянский футболист, игравший на позиции защитника. Известный по выступлениям за клуб «Про Верчелли», а также национальную сборную Италии. Родился в коммуне Валентано, регион Лацио, Италия. Во взрослом футболе дебютировал в 1907 году выступлениями за команду клуба «Про Верчелли», цвета которого и защищал на протяжении всей своей карьеры, которая длилась восемь лет. За это время пять раз завоевывал титул чемпиона Италии.

Чемпион Италии по футболу 1908 года (SG Pro Vercelli) Слева направо: Сзади: Ромусси, Анджело Бинаски, Гвидо Ара, Марчелло Бертинетти, Джованни Инноченти, Джузеппе Милано, Пьетро Леоне, ? Впереди: Феличе Милано, Винченцо Челория, Аннибале Висконти, Карло Рампини.

Выступления за сборную

В 1912 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Италии. В течение карьеры в национальной команде, которая из-за начала Первой мировой войны длилась всего 2 года, провёл в форме главной команды страны 5 матчей. В составе сборной был участником футбольного турнира на Олимпийских играх 1912 года в Стокгольме.

Первая Мировая война

Участвовал в Первой мировой войне в качестве пехотного капрала. Погиб 11 ноября 1915 года во время боевых действий на территории современной Словении. Титулы и достижения: Чемпион Италии (5): «Про Верчелли»: 1908, 1909, 1910/1911, 1911/1912, 1912/1913. Литература: Ugo Boccassi, Anna Cavalli. La sostenibile certezza dell’essere «grigi» prima del 1912. Alessandria, I Grafismi Boccassi, 2010.

[451x699]

[451x699]

1891

Илья Леонтьевич Рабинович

советский шахматный мастер (1914), видный теоретик и журналист. Родился в Санкт-Петербурге. По образованию — преподаватель математики. Один из создателей отечественной шахматной организации. Чемпион СССР (1934/35), чемпион Петрограда (1920), трёхкратный чемпион Ленинграда (1925, 1928, 1940). Шахматный теоретик, литератор, журналист. Вёл шахматный отдел в газете «Ленинградская правда». По образованию — преподаватель математики. 20 июля 1924 года в Ленинграде на Дворцовой площади Илья Рабинович сразился с Петром Романовским в «живые шахматы». Белыми фигурами были матросы ВМФ, чёрными — бойцы Красной Армии. Автор классической книги «Эндшпиль» (1937), по которой училось не одно поколение шахматистов России и бывшего Союза. 80 лет назад Рабинович выиграл в Триберге турнир интернированных русских шахматистов, опередив Е.Боголюбова и А.Селезнева. Вёл шахматный отдел в газете «Ленинградская правда».

«Живые шахматы» на Дворцовой площади, 1924 год

20 июля 1924 года в Ленинграде на Дворцовой площади Илья Рабинович сразился с Петром Романовским в «живые шахматы». Белыми фигурами были матросы ВМФ, чёрными — бойцы Красной Армии. Скончался в Кирове (был эвакуирован из блокадного Ленинграда) от дистрофии 23 апреля 1942 года.

Основные спортивные результаты

Книги: Эндшпиль : Заключительная стадия шахматной партии : Пособие для инструкторов и самообразования. Ленинград : Прибой, [27]. 326 страниц. 2-е издание. Москва; Ленинград : Физкультура и туризм, 1938. 468 страниц; Дебют : Начало шахматной партии : Пособие для инструкторов и самообразования. Москва; Ленинград : Огиз — Государственное научно-техническое издательство, 1931. 281 страница. Литература: Шахматный словарь / главный редактор Л.Я.Абрамов; составитель Г.М.Гейлер. — Москва: Физкультура и спорт, 1964. — Страницы 314—315. — 120 000 экземпляров; Шахматы : энциклопедический словарь / главный редактор А.Е.Карпов. — Москва: Советская энциклопедия, 1990. — Страницы 326—327. — 621 страница — 100 000 экземпляров. — ISBN 5-85270-005-3; Имена в истории шахмат. (К столетию со дня рождения И.Рабиновича) // «64 — Шахматное обозрение». — 1991. — № 13. — Страницы 16—18.

1892

Йоханнес Эмиль «Ганс» Дюльфер (немецкое имя — Johannes Emil Dülfer)

немецкий альпинист, совершивший более 50 восхождений по новым сложнейшим (на начало XX века) альпинистским маршрутам и ставший наиболее известным как пионер использования в альпинизме маятниковой техники[К 1] и нового способа спуска по веревке с крутых горных склонов, получившего в его честь название «дюльферзиц», а в русскоязычной терминологии ставшим апеллятивом для обозначения вообще спуска вниз с использованием верёвки. Ганс Дюльфер родился в местечке Бармен, ныне являющимся одним из округов Вупперталя, Германия. С детства занимался музыкой, стал пианистом. В 1911 году приехал в Мюнхен, где изучал медицину, а позднее юриспруденцию и философию. Свой первый горный опыт приобрёл в 14-летнем возрасте в Баварских Альпах, а немного позже в Сильвреттских Альпах, где вместе с отцом и под его наставничеством совершил целый ряд восхождений. Дюльфер быстро прогрессировал как альпинист, и уже вскоре после переезда в Мюнхен близко сошёлся с такими альпинистами как Ханс Фихтль (ставшим его учителем, партнёром и другом), Паулем Пройсом, братьями Вальтером и Вилли Бернутами (нем. Bernuth) и другими. В течение последующих четырёх лет в период с 1911 по 1914 годы он совершил более 50 первопрохождений новых альпинистских маршрутов, преимущественно в массиве Кайзергебирге, а также в Доломитовых Альпах, где покорил 64 пика. Его первым из самых выдающихся восхождений стало прохождение восточной стены Фляйшбанк 15 июня 1912 года в связке с Вернером Шарашмидтом (немецкое имя — Werner Schaaraschmidt), считающееся первым маршрутом пятой категории сложности, и остававшимся таковым в течение последующих 60-ти лет. 18 августа 1913 года он вместе с Вальтером Бернутом с одной верёвкой, тремя крючьями и двумя карабинами на двоих прошёл западную стену Чима-Гранде в массиве Тре-Чиме-ди-Лаваредо. Дюльфер лидировал на всём маршруте, большинство участков пройдя без нижней страховки. В течение продолжительного времени этот маршрут оставался сложнейшим в массиве и «продержался дольше», чем маршрут Пройса на Кампаниле-Бассо]. К числу также непревзойдённых для его времени маршрутов относят его 500-метровую диретиссиму (восхождение по-прямой от подножия до вершины) по западной стене Тотенкикхль (V+), известную как «Камин Дюльфера», а также маршрут по северо-западной стене Клайне-Хальт. Многочисленные вновь пройденные маршруты Дюльфера вошли во все путеводители по Кайзергебирге и Восточным Альпам. Жорж Ливанос — «император Доломит», сказал, что Дюльфер был «настоящим предтечей маршрутов шестой категории сложности». Ганс Дюльфер, как сторонник использования крючьев во время восхождений, был оппонентом Пауля Пройса, выступавшего за «чистый стиль» в альпинизме, подразумевавший, по мнению последнего, использование вспомогательного альпинистского арсенала только в самом крайнем случае, хотя по жизни они оставались близкими друзьями. Дюльфер был невероятно расстроган гибелью Пройса 3 октября 1913 года и, стоя у его могилы, «плакал как ребёнок». Своё последнее восхождение по новому маршруту Ганс Дюльфер совершил 1 августа 1914 года с юга на Цислезер-Одла (немецкое название — Cisleser Odla). В декабре 1914 года он был призван в армию. Погиб 15 июня 1915 года во Франции неподалёку от города Аррас от ранения в горло осколком разорвавшейся гранаты.

Тотенкирхль

Краткий перечень новых маршрутов: Тотенкикхль / 9 маршрутов — «Fiechtlkamin», «Abgebrochener Kamin», «Schaarschmidtkamin», «Dülferführe» и др.; Хохис / Северная стена — «Вариант Дюльфера-Фихтля» (21 октября 1911); Зоннйох / Северо-восточная стена (23 октября 1911); Меделегабель / Северо-восточная стена (1911); Фляйшбанк / Восточная стена — «Dülferführe» (15 июня ), Юго-восточная стена — «Dülferriß» (трещина Дюльфера) (3 сентября 1913); Массив Розенгартен / Чаминспитце-Эстлихе (по юго-восточному ребру) (6 июля 1912); Кесселькогель (Катиначчо д’Антермоя) / по юго-восточному камину (8 июля 1912), Зюдфершнайдунг (нем. Südverschneidung) — «Dülfer» (18 июля 1914); Фрида-Пунта-Ди (немецкое название — Frida Punta Di)/ Северная стена (24 июля 1912); Швальбенкофель (немецкое название — Schwalbenkofel) (Croda dei Róndoi) / Восточная стена (27 июля 1912); Розенгартенспитце (Catinaccio) / Западная стена, маршрут «Dülfer» (4 августа 1912); Массив Розенгартен / Фальбонспитце-Эстлихе (по северо-западному ребру) — «Valbonkante» (5 августа 1912); Лерхек / Главная вершина по Восточной стене — «Dülferführe» (12 сентября 1912); Предигштуль / Западная стена — «Dülferführe» (11 октября 1912); Тре-Чиме-ди-Лаваредо / Чима-Овест, Западная стена (29 июля 1912), Чима-Овест — камин по Южной стене («Linker», 13 августа 1913); Торре-дель-Дьяволо (итальянское название — Torre del Diavolo) (2598 м) (массив Cadini di Misurina)/ с юго-востока (15 августа 1913); Клайне-Хальт / Северная стена (13 сентября 1913), Северо-западная стена — «Dülferführe» (маршрут Дюльфера) (18 июля 1914).

1892

Рафаэль Морено Арансади (испанское имя — Rafael Moreno Aranzadi; прозвищу — Пичи́чи, Pichichi, баскское прозвище — Pitxitxi)

испанский футболист, нападающий. Один из лучших нападающих в истории испанского футбола, его именем названа награда лучшему бомбардиру чемпионата Испании — «Трофей Пичичи». Племянник известного писателя Мигеля де Унамуно. Рафаэль Арансади родился в Бильбао, в провинции Бискайя, Испания. Он присоединился к клубу «Атлетик Бильбао» в 1911 году в возрасте 18 лет. В марте 1913 года вышел в составе «Атлетика» в финал Кубка Испании, где его клуб проиграл «Реал Униону». Впоследствии Арансади играл в финалах пяти кубков Испании, в том числе трёх подряд в 1914, 1915 и 1916 годах. В финале 1915 года Арансади сделал «хет-трик» в ворота «Эспаньола», а «Атлетик» победил 5:0, также «Атлетик» побеждал в 1920 и 1921 годах. В 1920 году Пичичи был членом впервые созданной сборной Испании по футболу, которая отправилась на летние Олимпийские игры 1920 года в Бельгию. Он дебютировал в команде 28 августа в матче против Дании, а единственный свой гол за сборную забил в ворота сборной Нидерландов. Пичичи на футбольном поле носил белую шапочку, легко опознаваемую на угловых, которые на неё щедро подавали. Арансади закончил карьеру в 1921 году, став затем арбитром. Пичичи умер в родном городе от сыпного тифа 1 марта 1922 года. В 1926 году близ стадиона «Сан-Мамес» был установлен его бюст; по традиции команды, впервые посещающие стадион, оставляют цветы у постамента в память о футболисте. В 1953 году испанская спортивная газета Marca назвала приз, который вручается лучшим бомбардирам испанской Примеры (с 1928 года) и Сегунды (с 1953 года), «Трофеем Пичичи». Арансади с женой увековечены на картине художника Аурелио Артеты. Достижения: Обладатель Кубка Испании (4): 1914, 1915, 1916, 1921; Чемпион Севера Испании (3): 1914, 1915, 1916; Чемпион Бискайи (2): 1920, 1921; Серебряный призёр Олимпийских игр: 1920.

Статистика выступлений

Клубная карьера

1893

Алексей Михайлович Алексеев

советский физиолог растений. Доктор наук (1938), профессор (1938). Родился в городе Казань, Российская империя, в семье учителя. Среднее образование получил в Казанской гимназии № 3 (1912). Окончил естественное отделение физико-математического факультета Казанского университета (1917) и был оставлен профессорским стипендиатом на кафедре физиологии и анатомии растений. После двух лет в должности ассистента Пермского университета вернулся в Казанский университет. Работал ассистентом Ботанической лаборатории (1921—1923), доцентом кафедры ботаники (1924—1932). С 1932 года до конца жизни заведовал кафедрой физиологии растений Казанского университета. С 1929 года по 1946 год был доцентом, а затем профессором Казанского педагогического института, в котором заведовал кафедрой ботаники и был деканом факультета естествознания (1931—1946). Одновременно являлся профессором Казанского сельскохозяйственного института, где в течение ряда лет заведовал кафедрой физиологии растений и микробиологии (1930—1949). В 1938 году защитил докторскую диссертацию «Физиологические основы влияния засухи на растения», в этом же году ему присвоено звание профессора. По совместительству с 1946 года заведовал сектором ботаники в Биологическом институте Казанского филиала Академии наук СССР, с 1954 по 1960 гг. — директор института и заведующий лабораторией физиологии растений. С 1960 года оставляет работу по совместительству и работает только в университете.

Научная деятельность

А.М.Алексеев — выдающийся физиолог растений, родоначальник широко известной казанской школы физиологов растений. Его исследования посвящены изучению водного режима растений и его связи с обменом веществ при воздействии различных условий внешней среды, в основном — засухи. А.М.Алексеевым разработана новая концепция изучения водного режима растений с позиций термодинамики и введено понятие об активности воды и её парциальном химическом потенциале. Водный режим растений рассматривался в качестве ингредиента обмена веществ и структуры цитоплазмы растительных клеток. Это положение легло в основу дальнейших исследований структурно-метаболической роли воды в жизни растений, оказавших большое влияние на направленность работ физиологов растений страны. Исследования А.М.Алексеева обобщены в монографиях «Водный режим растений и влияние на него засухи» (Казань, 1948) и «Влияние минерального питания на водный режим растений» (Москва, 1957). Им была прочитана лекция памяти К.А.Тимирязева. Под руководством А.М.Алексеева защищено более 20 кандидатских диссертаций, среди его учеников 4 доктора наук и 1 академик (И.А.Тарчевский). Награды, премии и почётные звания: Заслуженный деятель науки РСФСР (1965) и Татарской АССР (1944); Орден Ленина; Юбилейная медаль «За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»; Медаль Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Литература: Хохлова Л. П. Алексей Михайлович Алексеев, 1893—1971. — Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2005. — 28 c.

1893

Николай Васильевич Павлов

советский ботаник, специалист в области систематики и ботанической географии, академик Академии Наук Казахской ССР. Заслуженный деятель науки Казахской ССР, лауреат Сталинской премии (1948). Родился в городе Санкт-Петербург, Российская империя, в семье служащего. В 1917 году окончил Московский сельскохозяйственный институт (ныне Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А.Тимирязева). В 1917—1925 годах работал в Наркомземе РСФСР. Принимал участие в ряде экспедиций с целью изучения флоры и растительности Монголии и Камчатки. Описал около 100 новых видов растений. В 1926—1937 годах — сотрудник Института ботаники Московского государственного университета, одновременно преподавал ботанику в этом университете. В 1937—1946 годах руководил ботаническим сектором Казахского филиала Академии Наук СССР, одновременно — профессор, заведующий кафедрой ботаники Казахского университета в городе Алма-Ате (с 1938 по 1948 год). В 1946—1954 — директор Института ботаники Академии Наук Казахской ССР. В 1946—1952 — председатель Отделения биологических и медицинских наук Академии Наук Казахской ССР. В 1955 году подписал «Письмо трёхсот», ставшее причиной последующей отставки Лысенко с поста президента ВАСХНИЛ. Скончался в городе Алма-Ата, Казахская ССР, СССР, 27 апреля 1971 года, похоронен на Центральном кладбище Алматы. Награды: Сталинская премия (1948) — за научный труд «Растительное сырьё Казахстана» (1947). Семья: Сын — Вадим Николаевич Павлов (1929—2020) — советский и российский ботаник, член-корреспондент Российской Академии Наук (2000).

Научная деятельность

В течение всей своей жизни Н.В.Павлов был, главным образом, путешествующим, а не кабинетным ботаником и многие растительные ландшафты лично наблюдал и изучал в природе. Ещё студентом он посетил южные части Саратовской (1912) и Воронежской (1913) областей, а также Ленкоранское побережье Каспия (1914), работал в Тобольской губернии (1915—1916) и познакомился с Черноморским побережьем Кавказа (1917). Далее он исследовал юг Центральночернозёмной области (1918) в пределах бывших Нижегородской и Симбирской губерний, степи и пустыни Центрального Казахстана (1919—1921), южное Забайкалье и северную Монголию (1923—1924), леса и болота Валдайской возвышенности (1925) и Хангайскую горную страну в центральной Монголии (1926). Позднее последовательно изучал растительные ландшафты Казахстана, а именно: Семиречье (1928 и 1936), западный Тянь-Шань (1931, 1932, 1934, 1939—1940) и речные долины наиболее крупных рек Казахстана: Иртыша (1941—1942), Или (1943) и Урала (1944). В промежутке казахстанских путешествий провёл семь месяцев на западном берегу Камчатки (1935).

Научные труды

Основные исследования посвящены изучению флоры и растительности Казахстана, а также изысканию и изучению дикорастущих полезных растений. Флора Центрального Казахстана, части 1—3 — [Кзыл-Орда], Москва—Ленинград, 1928—1938; Дикие полезные и технические растения СССР — Москва, 1942; Растительное сырьё Казахстана (Растения: их вещества и использование) — Москва—Ленинград, 1947 (Сталинская премия 1948); Ботаническая география СССР — Алма-Ата, 1948; Флора Казахстана, тома 1-9 — Алма-Ата, 1956—1966 (совмемстно с другими); Природа и хозяйственные условия горной части Бостандыка / Под редакцией академика Н.В.Павлова. — Алма-Ата, 1956; Павлов Н.В. По Монголии: очерк экспедиции 1923-1924 и 1926 гг. — Хабаровск: Книжное дело, 1930. — 340 страниц. — 3000 экземпляров; Павлов Н.В. Владимир Леонтьевич Комаров / Академия Наук СССР. — Москва—Ленинград: Изд-во АН СССР, 1951. — 292 страницы. — (Биографии); Гуков Г.В. Чьё имя ты носишь, растение? Сто пятьдесят кратких биографий: (Из истории ботанических исследований на Дальнем Востоке) — Владивосток: Дальнаука, 2001. — 400 страниц. — 300 экземпляров. — ISBN 5-8044-0118-1. Литература: Михайлова В.П. К 60-летию со дня рождения Н.В.Павлова // Ботанический журнал. — 1954. — № 4; Николай Васильевич Павлов. — Алматы, 1996.

1893

Муэддин (Мугутин) Чаринов

лакский советский поэт. Автор гимна лакцев — «Моя Родина — Лакия». Муэддин Чаринов родился в селе Хурукра, Дагестанская область, Российская империя (ныне Лакский район Дагестана). Мать Магомеда Гаджиева, Хурибича — двоюродная сестра М.Чаринова. В 1914 году он окончил реальное училище в Темир-Хан-Шуре и стал учителем. В период с 1921 по 1927 годы обучался в сельскохозяйственном институте в Баку. С начала 1930-х гг. – научный сотрудник Дагестанского НИИ. Незаконно репрессирован. Умер в 1936 году. Реабилитирован посмертно.

Творчество

Первые произведения Чаринов написал в 1910 году Писал лирические стихи. Положил начало жанру драмы в стихах в лакской литературе. После Октябрьской революции важное место в его творчестве занял вопрос женского образования. Этой теме посвящены как стихотворения Чаринова, так и его драматические произведения — «Габибат и Гаджияв» и «Шагалай». Также Чаринов впервые перевёл на лакский язык ряд произведений И.А.Крылова, М.Ю.Лермонтова, Н.А.Некрасова.

Память

Улица Чаринова — название улиц в Махачкале и Буйнакске.

Сочинения: Язи бувгъуми, Махачкала, 1965; в русском переводе — Горные цветы. Стихи, Махачкала, 1970; Звезды не гаснут, Москва, 1974. Литература: Гусейнаев А., Кассиев Э., Очерки лакской советской литературы, Махачкала, 1964; Капиева Н., От материнской почвы, "Литературная Россия", 1974, 13 августа.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

1891

Пер Фабиан Лагерквист (шведское имя — Pär Fabian Lagerkvist)

шведский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1951). Произведения Лагерквиста содержат в себе черты таких философских и эстетических направлений, как кубизм, экспрессионизм и экзистенциализм, однако его тексты нельзя полноправно отнести к какому-либо определённому течению. Отличительными чертами художественного стиля писателя являются миф, символ, иносказание. Главное из произведений Лагерквиста — роман «Карлик». Лагерквист отличался закрытостью и немногословностью в освещении своих творческих замыслов. Ему принадлежит известная фраза: «Я не вмешиваюсь в своё творчество». Писатель родился в городе Векшё, провинция Смоланд, Швеция, в семье начальника местной железнодорожной станции. Пер был младшим из семи детей и рос в набожной, почти пуританской среде. Известно, что в родительском доме висел портрет Мартина Лютера, а в домашней библиотеке особое место занимали три книги: Библия, сборник псалмов и книга проповедей. Лагерквист считал, что отношение родителей к чтению было серьёзным и глубоким. Мать Лагерквиста считала, что книги, в которых человеческие судьбы придуманы, можно считать актом богохульства. Дебютом литературной деятельности писателя стал рассказ «Материнская любовь», напечатанный в местной газете «Смоландсgостен» 19 ноября 1906 года. Автору тогда было всего пятнадцать лет.

Гимназические годы

Во время обучения в гимназии Лагерквист увлекался биологией, тогда же произошло его знакомство с новой литературой — А.Стриндбергом и неоромантиками. Под их влиянием он превращается в радикального социалиста. Верность этому эмоциональному, интуитивному радикализму Лагерквист проносит через всю свою жизнь. Видоизменяется только направленность радикализма: от первоначальной политической окраски переходит к эстетической и общегуманистической. Сотрудничая с социалистическими журналами и газетами, Лагерквист публикует «боевое» стихотворение «Мы, сильные» в молодёжном социал-демократическом журнале «Фрам» в 1910 году. Стихи и новеллы этого периода воспевают героизм и светлое будущее, но считаются не самостоятельными, и состоят из отвлечённых образов. Благодаря помощи старшего брата Гуннара, школьного учителя, и своей семьи, Пер продолжил образование в Уппсале, куда он в 1911 году отправился изучать историю литературы и искусства. Семья молодого писателя, хоть и не могла похвастаться лишним достатком, продолжала помогать ему в течение многих лет. Экспериментальная повесть «Люди» увидела свет в 1912 году. Это была первая книга Лагерквиста, повествующая о демоническом герое, одержимом злом. По едкому замечанию критика Э.Хедена, книга «…в большей своей части — но, к сожалению, не целиком — состоит из тире». В дальнейшем творчестве писатель никогда не возвращался к своим ранним произведениям, таким, как «Две сказки о жизни» (1913), книга стихов и лирической прозы «Мотивы» (1914) и сборник новелл «Железо и люди» (1915).

Раннее творчество

Во время путешествия в Париж, которое Лагерквист предпринимает весной 1913 года, он знакомится с группой художников из Скандинавии и обращает внимание на современную французскую живопись. Сильное воздействие оказывает на писателя кубизм со свойственными этому направлению интеллектуализмом, эстетической целью, отказом от подражания действительности. Осенью того же года выходит эстетический манифест «Искусство словесное и искусство изобразительное», который повествует о путях развития литературы и живописи. В нём Лагерквист выступает против развлекательной литературы, противопоставляя ей современное искусство, которое построено на простых и устойчивых элементах. К этому искусству, по мнению Лагерквиста, относится в первую очередь кубизм, а в литературе — архаические формы поэзии с их простым, но выразительным языком: Библия, исландский эпос, памятники древнего Востока и т. д. Для Лагерквиста использование принципов кубизма в литературной практике было, конечно, задачей достаточно условной. В таких книгах, как «Железо и люди» и «Страх» просматривается влияние идей кубизма на писателя. В текстах своих произведений Лагерквист сопоставляет простые чувства и мысли, подобно тому, как художник сопоставляет элементарные детали на холсте. Первая мировая война накладывает глубокий отпечаток на раннее творчество Лагерквиста. Уже в 1910-е и 1920-е годы книги писателя остро выражают его антимилитаристские настроения. В лирике (сборники «Страх», «Хаос»), новеллистических циклах («Железо и люди», «Злые сказки») и драмах («Тайна неба», «Невидимый» и др.) писатель изображает конфликт между героем и окружающей средой, которую именует «рыхлой» и «инертной». В произведениях представлено невероятное стилевое разнообразие — от лирических картин и мотивов до гротеска и сатиры. Новеллы сборника «Железо и люди» (1915) характеризуют автора как вполне сформировавшегося мастера, несмотря на то, что сам Лагерквист не питал любви к своему раннему детищу. Писатель не был участником Первой мировой войны, что не помешало ему рассматривать её через призму своего восприятия. Его сборник пронизан стремлением показать психологическое переживание самого факта войны и её влияние на судьбы людей. Отзвук войны слышен и в стихах и в прозаических миниатюрах сборника «Страх» (1916), который Лагерквист считал своим подлинным дебютом и с него вёл отсчёт своего поэтического пути. Благодаря сборнику «Страх» Лагерквист приобрёл славу первого писателя экспрессиониста в шведской поэзии. Отношение Лагерквиста к экспрессионизму в то же время было достаточно сложным. По поручению газеты «Свенска дагбладет» годом ранее поэт совершил поездку в Берлин, чтобы сделать репортаж об экспрессионистской выставке, организованной редактором авангардистского журнала «Штурм». Большинство произведений вызвало у Лагерквиста резко отрицательные эмоции, не считая нескольких полотен В. Кандинского и М.Шагала. Возможно, на это повлиял тот факт, что большинство произведений принадлежало кисти немецких художников, а отношение писателя к самой Германии являлось резко критическим, так как писатель считал её главной виновницей войны. Не соглашаясь с критиками в том, что на него повлиял немецкий экспрессионизм, Лагерквист не скрывал свою близость к французскому кубизму. Много позднее, в 1947 году он писал в одном письме: «…я до сего дня фактически не читал ни одного немецкого экспрессиониста… Зачем это мне, если я соотечественник Стриндберга и могу обратиться непосредственно к источнику». Лагерквист подразумевал позднюю драматургию шведского классика, предшественника экспрессионизма. В своих пьесах Лагерквист предпринял попытку продолжения того, что содержалось в поздних драмах Стриндберга. Лучшие пьесы Лагерквиста своему успеху на сцене были обязаны в первую очередь энтузиазму их постановщика — режиссёру Перу Линдбергу, что, однако, не обеспечивало им долгую жизнь в репертуаре. Драмам Лагерквиста не хватало сценической «лёгкости», и они зачастую были слишком статичны и перегружены монологами, тормозящими действие. Это делало их драмами для чтения, а не для представления. Но, несмотря на это, они, как и теоретические статьи Лагерквиста, заняли особое место в обновлении шведской драматургии и театра. В ранних пьесах Лагерквиста наблюдается некоторая родственность современной поэтике экспрессионизма. Прежде всего это проявляется в резко эмоциональной реакции на войну, как и в настойчивой разработке лейтмотива смерти — в первой опубликованной драме «Последний человек» (1917) и в трёх одноактных пьесах, вышедших в свет в 1918 году под общим названием «Трудный миг» вместе с программным манифестом «Современный театр». Манифест писателя восстаёт против натурализма в его сценическом варианте, а также против традиции ибсеновской драмы и воссоздания иллюзии реальности на сцене. По мнению Лагерквиста, «театральность», условность и стилизация не являются чем-то постыдным для театра, а, наоборот, могут считаться отличительными чертами представления. Обнажённая действительность, согласно писателю, интереснее любых натужных попыток к её натуралистическому воспроизведению. Лагерквист в своих пьесах создаёт зыбкую, неопределённую атмосферу без чётких очертаний, пронизывая её реальными и конкретными деталями: например, эпизодами из прошлого и мотивами лично пережитых событий. Именно столкновение этих контрастных сфер вызывает наибольший интерес к пьесам писателя. В трёх одноактных пьесах триптиха «Трудный миг» описана единая исходная ситуация — переход в мир иной и первые мгновения после смерти. Писатель использует «загробный» мотив для обнажения жестокости и абсурдности жизни. Следуя примеру своего учителя Стриндберга, Лагерквист вплотную подходит к «театру абсурда», одним из основоположников которого являлся Сэмюэл Беккет. Героям Лагерквиста, которых писатель наделяет жаждой постигнуть глубинный смысл происходящего, суждено столкнуться с полной отчуждённостью окружающего мира. Яркими примерами таких героев являются мальчик в третьей части «Трудного мига» и особенно юноша в пьесе «Тайна неба» (1919), где тенденции ранней драматургии Лагерквиста достигают апогея. Послевоенное время вплоть до середины 20-х годов можно считать одним из самых трудных и беспокойных периодов в жизни Лагерквиста. Но с творческой стороны этот период очень насыщен и плодотворен для писателя. Не будучи материально обеспеченным человеком, он ведёт кочевой образ жизни, много путешествует в Норвегию и Францию, Италию и Северную Африку. Встреча с Карен Сёренсен стала очень значимой в жизни писателя. Взаимоотношения с ней оказали сильное воздействие как на душевное состояние, так и на внешние обстоятельства жизни Лагерквиста. Брак между Сёренсен и Лагерквистом состоялся в 1918 году. В повести «Трудное путешествие» находит отображение история их своеобразных отношений, чередующиеся многочисленные разрывы и примирения. В эти годы Лагерквист обращается к работе в таких жанрах, как повести и небольшие рассказы, стихотворения и драмы. Его первая крупная повесть «Улыбка вечности» выходит в 1920 году. В ней уже проявляются отличительные черты истинно лагерквистовской прозы: постановка вечных вопросов бытия, сочетание обобщённого и конкретного, лаконизм и внешняя простота, скудость средств выражения. В «Улыбке вечности» представлена с одной стороны, обстановка царства мёртвых, находящаяся вне пространства и времени, а с другой — вполне жизненная потребность его обитателей постигнуть смысл существования, их воспоминания и эпизоды прошлой жизни. Эти черты перекликаются с атмосферой экспрессионистских пьес Лагерквиста. Но вместо пессимизма и безысходности последних читатель явственно чувствует более мудрый и примирённый взгляд на жизнь, отличающуюся отсутствием разумного, изначально заложенного в ней смысла. Лагерквист в этом произведении создаёт очень неожиданный образ: Бог предстаёт не всемогущим властелином мира, а скромным тружеником с весьма наивными представлениями о смысле всего сущего. Он является воплощением простого бытия, в котором важное место занимают надежда и доверие наряду с тайной мироздания. Эта тайна фигурирует и в «Улыбке вечности», и во всех последующих произведениях Лагерквиста, в которых писатель ставит вопросы, пытается найти ответ, не смея надеяться когда-либо разгадать эту тайну. Благодаря этому складывается лагерквистовское мировосприятие, которое часто обозначается понятием «доверие к жизни» и которое преобладает в лирических сборниках 20-х годов «Путь счастливца» и «Песни сердца». Даже в самом простом и интимном писатель находит проявление величия бытия: например в глубоких воспоминаниях детства, наполняющих строки рассказа «Утро» (1920), и стихотворениях о родном Смоланде, о матери, о доме. Наблюдается непостижимое взаимодействие таких разных явлений как личное и общечеловеческое; простое и сложное. Маленький и интимный мир семьи с её наивной верой находит отражение в культурно-историческом опыте человечества. В начале 1920-х годов Лагерквист предпринимает попытку создать такой всеобъемлющий миф — «Дом вечности», но, по не вполне ясным причинам, забирает из типографии готовую вёрстку произведения. Спустя тридцать лет писатель использует небольшой фрагмент из него в качестве Нобелевской речи. Сближение с реализмом проявилось в автобиографической повести «В мире гость» (1925), которая является центральным произведением раннего творчества Лагерквиста. Здесь писатель намечает философские проблемы, которым суждено будет беспокоить его на всём протяжении творческого пути. Эти вопросы касаются жизни и смерти, Бога и отрицания церковных догм. Речь идёт об истории детских лет, о становлении личности юного героя, его духовных поисках, стремлении к свободе, нарастающих сомнениях и желании вырваться из тесного домашнего мирка с его отживающими представлениями. Отношение писателя к мотиву конфликта поколений в перспективе времени является двойственным и сложным. Чувство любви и признательности к своим близким и ностальгия по утраченному детству уживаются с неизбежным ощущением дистанции по отношению к этим тихим и честным людям. Упрощённый стиль прозы Лагерквиста оказался особенно к месту в этой повести. В совершенно ином ключе написана вторая, недоработанная часть автобиографической повести — «Трудное путешествие», в основу которой Лагерквист положил драматическую историю своего первого брака, который только что завершился разводом. Современникам писателя повесть осталась неизвестной, ведь она была опубликована уже после смерти писателя. Атмосфера предельного эмоционального напряжения была создана за счёт изображения специфического дуализма любви-ненависти, сменяющих друг друга взаимного влечения и отталкивания героев, их близости и отчуждения. Значительная перемена в жизни Лагерквиста произошла в 1925 году. Начало более спокойного и упорядоченного образа жизни, обретение собственного дома — несомненно, связаны с новым браком писателя. Новой избранницей Лагерквиста стала красивая Элен Сандельс, характер которой отличался мягкостью и уравновешенностью. Несмотря на то, что Лагерквист, ощущая себя в душе странником, продолжал много путешествовать, это уже не носило характер вынужденного скитания бесприютного человека. Лагерквист значительную часть стихотворений сборника «Песни сердца» (1926) посвящает своей любимой и единственной Элен. Этот сборник по праву можно считать одним из шедевров шведской любовной лирики, да и сам автор называет его своей лучшей поэтической книгой. В афористическом эссе «Преодоление жизни» (1927) Лагерквист переосмысливает своё прежнее отношение к жизни и придаёт ему жизнеутверждающий характер. Писатель прославляет живущий в человеке божественный дух, призванный стать свободным и восторжествовать над тёмными силами земной жизни. Стремлением и целью стало восторжествование над тиранией обстоятельств, навязанной человеку чуждой ролью. Неслучайно Лагерквист акцентировал внимание на своём эссе и стремился сделать его более доступным для широкого круга читателей. В некотором роде продолжением эссе «Преодоление жизни» является появившаяся год спустя пьеса «Жизнь переживший заново». В сравнении с ранними экспрессионистскими пьесами Лагерквиста, она может показаться едва ли не бытовой драмой, где «маленький» человек обитает в своей сапожной мастерской. Развивая тему противостояния доброго враждебному, Лагерквист создаёт свою следующую прозаическую книгу — «Борющийся дух» (1930). В ней писатель также изображает маленьких обыкновенных людей, чья простодушная потребность в любви и формы её проявления вызывают улыбку, но в то же время и поднимают их над бытом. Трагическая повесть о любви «Маскарад душ», отрешённая от мелочей и случайностей бытия, контрастом выделяется на фоне бурлескных историй.

[700x350]

[700x350]Творчество писателя в 1930—1940-е годы

Общественная обстановка на родине писателя и в мире в 1930-е—40-е годы: приход к власти нацистов в Германии, Вторая мировая война, тот факт, что многие важнейшие проблемы остались неразрешёнными в западном мире и в послевоенное время, угроза атомной катастрофы — все это, естественно, волновало честного художника-гуманиста не только тогда, но и на протяжении всей жизни. 1930-е годы внесли серьёзные изменения в мировоззрение Лагерквиста, в его доверие и восприятие жизни, а также наложили отпечаток на тональность его произведений. В 1933 году он отправился в путешествие в Грецию и на Ближний Восток, что было своего рода паломничеством к истокам и святыням европейской культуры. Лагерквист посетил Афины, Иерусалим и Александрию, откуда вернулся на родину через Италию и Германию, где буквально за неделю до этого к власти пришёл Гитлер, и в Берлине развевались флаги со свастикой. Собственными глазами Лагерквист видел столкновение культуры и варварства, гуманизма и человеконенавистничества. Произведения, вышедшие из-под пера писателя в ближайшее десятилетие, были ознаменованы осознанным протестом против увиденного и предчувствуемого в грядущем. Повесть и пьеса «Палач», прозаические книги «В то время» и «Сжатый кулак», пьесы «Человек без души» и «Победа во тьме», поэтические сборники «Гений», «Песня и борьба», «Дом и звезда» — все эти произведения написаны Лагерквистом в это тревожное время. Одновременно с политической, антифашистской направленностью Лагерквист продолжал интересоваться общечеловеческой, экзистенциальной проблематикой. Его метафизические раздумья вливаются в актуальный политический контекст, антифашизм рассматривается как сегодняшняя форма вечного противостояния человеческого духа мировому злу. Уже осенью 1933 года вышла повесть «Палач», написанная под тяжёлым впечатлением от нацистского переворота в Германии, а в следующем году Лагерквист инсценировал её, и она с триумфом прошла в театрах стран Северной Европы. В Швеции главная роль досталась прославленному актёру Ёсте Экману. Тому, что «Палач» приобрёл широкую известность и был воспринят как актуальный политический памфлет, во многом послужили театральные постановки. Интересным фактом является то, что некоторые общественные круги Швеции, не желавшие замечать опасности своего положения в Европе и лояльно относившиеся к нацизму, восприняли пьесу в штыки, вплоть до угроз и попыток сорвать спектакли. Смысл произведения в действительности не ограничивается его злободневностью. Его двуплановость достигается двухчастным построением. В повести сопоставляются и противопоставляются две части. В первой изображена средневековая сцена с примитивными, грубыми и суеверными натурами, а во второй — внешний лоск людей лишь прикрывает те же, в сущности, первобытные инстинкты и болезненную жажду насилия и крови. Обе части объединяются зловещей фигурой Палача в алом одеянии, который воплощает зло и жестокость. Палач, прославляющий культ насилия, подавления личности, олицетворяет собой идеологию нацизма. Благодаря сопоставлению различных временных пластов читателю предоставлена возможность лицезреть вневременную и метафизическую природу зла. Нравственный и эстетический анализ фигуры Палача приобретает характер отрицания всякого насилия, деспотизма, нетерпимости, не теряя своей актуальной антитоталитарной тенденции. В одном из интервью Лагерквист в связи с представлением своей пьесы отметил, что «„Палач“ направлен против современного насилия, против тенденции насилия у человека… и апеллирует ко всем, кто становится на сторону насильников, как бы они ни назывались — нацистами, фашистами или большевиками». Своеобразным вступлением к поздним, «библейским» повестям Лагерквиста звучит в «Палаче» мотив поисков и отрицания Бога. Создаётся впечатление, что желание Палача, этого демона зла, стать спасителем рода человеческого немыслимо и смехотворно. И всё же трагизм положения состоит в том, что мрачная фигура Палача становится не только устрашающим символом, но и реальной угрозой всему человечеству. Однако шведский писатель верил в силу разума и в победу добра над злом. В финале повести снова появляется тема чудодейственной силы любви, мыслимая как тема надежды на будущее, очищения от грехов. В книге путевых очерков «Сжатый кулак» (1934) в открыто публицистической форме нашли отражение тревожные события современности и провозглашена необходимость позиции борющегося гуманизма. Лагерквист сравнил вознесённый над Афинами Акрополь с поднятым к небу сжатым кулаком, который стал символом духовного сопротивления новому варварству. В рассказах сборника «В то время» (1935) Лагерквист вернулся к сатире, которая приобрела особую остроту и едкость. Рассказы «Диковинная страна» и «Военный поход малышей» были направлены непосредственно против милитаризма, войны и фашизма; последний был написан под впечатлением сообщений об итало-абиссинской войне и детских отрядах Муссолини. Пробуждение у Лагерквиста интереса к мифологии и мифотворчеству в рассказах «В то время», «Рай», «Освобождение» и других обусловлено стремлением к обличению современного зла. «Палач» имел настоящий успех. Хотя Лагерквист ещё долгое время не пользовался широким читательским признанием, в литературных кругах он был очень авторитетной фигурой. В 1940 году он был избран в Шведскую академию, а год спустя стал почётным доктором Гётеборгского университета. Накануне нового, 1942 года, самого, пожалуй, мрачного года войны, несмотря на свою неприязнь к публичным выступлениям, Лагерквист обратился к соотечественникам по радио с речью, в которой призывал сохранять бдительность и надежду, бороться и верить в чудо. В конце того же года Лагерквист приступил к созданию самого масштабного своего произведения — романа «Карлик», который вышел в свет осенью 1944 года. Спустя десятилетие после «Палача», реальные силы зла в мире успели полностью раскрыться и проявить свои истинные свойства и черты. В поздней прозе Лагерквист пытается по-новому подойти к решению жизненно важных, по его мнению, проблем. В ранний период становления поэта, отмеченный «стриндбергским» экспрессионизмом и до политических повестей «Палач», «Карлик» и других, стиль писателя носил характер стремления к аллегории и введением параллельного действия. Теперь же символ не стал для него художественным приёмом, но стал относится к определённой сфере мифологического мировоззрения. Да и жанр романа претерпел существенное изменение: отныне это роман (или повесть) — миф, притча, метафора. И теперь в своём творчестве Лагерквист продолжил сочетать модернистские и реалистические тенденции: в одних случаях верх брали мотивы обречённости, одиночества, отчуждения, страха, в других — в противовес этим состояниям, проступало настойчивое стремление героев трезво разобраться в окружающем мире, найти выход из тупика.

[687x699]

[687x699]Послевоенное творчество