23 мая родились...

23-05-2025 03:40

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

1882

Джеймс Остин Глисон (James Austin Gleason)

американский актёр, драматург и сценарист. Глисон родился в городе Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США, в семье Мины (урождённая Кролиус; 1858—1931) и Уильяма Л.Глисона (1850—1909). С юных лет увлекался театром, участвуя в школьных постановках. В 16 лет вступил в ряды армии США и три года служил на Филиппинах. После службы он профессионально занялся актёрской карьерой, первоначально играя в течение двух лет на театральных сценах Лондона, а после возвращения в США продолжил актёрскую карьеру на родине. В то же время он выступил в качестве драматурга и сценариста, пьеса которого были поставлены во многих театрах, в том числе и на Бродвее. С началом Первой мировой Глисон вновь вступил в ряды американской армии, в которой служил до окончания войны. В 1922 году Глисон дебютировал на большом экране, появившись в дальнейшем в более чем сотне фильмов, среди которых «Познакомьтесь с Джоном Доу» (1941), «А вот и мистер Джордан» (1941, номинация на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана), «Сказки Манхэттена» (1942), «Мышьяк и старые кружева» (1944), «Ключи от царства небесного» (1944), «Дерево растет в Бруклине» (1945), «Жена епископа» (1947), «Сделай один ложный шаг» (1949) и «Ночь охотника» (1955). В 1905 году Глисон женился на актрисе Люсилль Уэбстер, взявшую себе фамилию мужа. Спустя два года у них родился сын Рассел Глисон, который пошёл по стопам родителей и стал актёром. В декабре 1945 года Рассел трагически погиб, выпав из окна четвёртого этажа одного из отелей Нью-Йорка, где вместе со своим полком ожидал транспортировки в Европу. Люсилль Глисон скончалась спустя два года от сердечного приступа. Сам актёр пережил супругу на 12 лет и умер в районе Вудленд-Хиллз, Лос-Анжелес, штат Калифорния, США, от астмы, 12 апреля 1959 года. Похоронен на кладбище Святого креста в Калвер-Сити, Калифорния.

Избранная фильмография

Актёр: Прихоти Полли / Polly of the Follies (1922); Счёт до десяти / The Count of Ten (1928); Бродвейская мелодия / The Broadway Melody (1929); Шенноны с Бродвея / The Shannons of Broadway (1929); Одеваться в Ритц / Puttin' On the Ritz (1930); The Swellhead / The Swellhead (1930); Dumbbells in Ermine / Dumbbells in Ermine (1930); Супружеская кровать / The Matrimonial Bed (1930); Её мужчина / Her Man (1930); Большие деньги / Big Money (1930/I); За гранью победы / Beyond Victory (1931); Это мудрое дитя / It’s a Wise Child (1931); Вольная душа / A Free Soul (1931); Ставки на скачках / Sweepstakes (1931); Большая ставка / The Big Gamble (1931); Флот самоубийц / Suicide Fleet (1931); Быстрые товарищи / Fast Companions (1932); Леди и джентльмен / Lady and Gent (1932); Блондинка из варьете / Blondie of the Follies (1932); Кривой круг / The Crooked Circle (1932); Все американцы / The All American (1932); Дьявол за рулём / The Devil Is Driving (1932); Убийство в пингвиньем бассейне / The Penguin Pool Murder (1932); Скандал на миллиард долларов / The Billion Dollar Scandal (1933); Зачистить все связи! / Clear All Wires! (1933); Мистер Магг / Mister Mugg (1933); Приказы есть приказы / Orders Is Orders (1933); Шумиха / Hoop-La (1933); Самая подлая девушка в городе / The Meanest Gal in Town (1934); Поиск красоты / Search for Beauty (1934); Сердечные перемены / Change of Heart (1934); Убийство у школьной доски / Murder on the Blackboard (1934); Helldorado / Helldorado (1935); Убийство в медовый месяц / Murder on a Honeymoon (1935); Вест-Пойнт в воздухе / West Point of the Air (1935); Горячий намёк / Hot Tip (1935); Мы всего лишь люди / We’re Only Human (1935); Убийство на Тропе Уздечки / Murder on a Bridle Path (1936); Бывшая миссис Брэдфорд / The Ex-Mrs. Bradford (1936); Спасибо за вопрос / Yours for the Asking (1936); Не дай им расслабиться / Don’t Turn 'Em Loose (1936); Большая игра / The Big Game (1936); Сюжет крепчает / The Plot Thickens (1936); Сорок непослушных девушек / Forty Naughty Girls (1937); Манхэттенская карусель / Manhattan Merry-Go-Round (1937); Семья Хиггинсов / The Higgins Family (1938); Армейская девушка / Army Girl (1938); Родственники моей жены / My Wife’s Relatives (1939); Должны ли мужья работать? / Should Husbands Work? (1939); Крытый трейлер / The Covered Trailer (1939); Деньги на растрату / Money to Burn (1939); Дедушка едет в город / Grandpa Goes to Town (1940); Граф Паддлстон / Earl of Puddlestone (1940); Познакомьтесь с Джоном Доу / Meet John Doe (1941); Почтительнейше ваш / Affectionately Yours (1941); А вот и мистер Джордан / Here Comes Mr. Jordan (1941); Танков на миллион / Tanks a Million (1941); Девяти жизней недостаточно / Nine Lives Are Not Enough (1941); Юнцы на Бродвее / Babes on Broadway (1941); Hay Foot / Hay Foot (1942); Свидание с Соколом / A Date with the Falcon (1942); Мышьяк и старые кружева / Arsenic and Old Lace (1942); Моя девочка Сал / My Gal Sal (1942); Сокол и большая афера / The Falcon Takes Over (1942); Серенада в свете сцены / Footlight Serenade (1942); Сказки Манхэттена / Tales of Manhattan (1942); Манила зовёт / Manila Calling (1942); Опасное погружение / Crash Dive (1943); Парень по имени Джо / A Guy Named Joe (1943); Жили-были / Once Upon a Time (1944); Ключи от царства небесного / The Keys of the Kingdom (1944); Флот этого человека / This Man’s Navy (1945); Дерево растёт в Бруклине / A Tree Grows in Brooklyn (1945); Часы / The Clock (1945); Капитан Эдди / Captain Eddie (1945); Святой негодяй / The Hoodlum Saint (1946); Ухоженная невеста / The Well Groomed Bride (1946); Милое домашнее убийство / Home Sweet Homicide (1946); Леди Удача / Lady Luck (1946); The Homestretch / The Homestretch (1947); С небес на землю / Down to Earth (1947); Жена епископа / The Bishop’s Wife (1947); Магнат / Tycoon (1947); Умная женщина / Smart Woman (1948); Парень идёт на запад / The Dude Goes West (1948); Возвращение Октября / The Return of October (1948); Инцидент / Incident (1948); When My Baby Smiles at Me / When My Baby Smiles at Me (1948); Плохой мальчик / Bad Boy (1949); Жизнь Райли / The Life of Riley (1949); Сделав один неверный шаг / Take One False Step (1949); Miss Grant Takes Richmond / Miss Grant Takes Richmond (1949); Ключ от города / Key to the City (1950); Жёлтый таксист / The Yellow Cab Man (1950); Верховая езда / Riding High (1950); Большой куш / The Jackpot (1950); Джо Палука на боксёрском ринге / Joe Palooka in the Squared Circle (1950); Две девушки и парень / Two Gals and a Guy (1951); Джо Палука в тройном испытании / Joe Palooka in Triple Cross (1951); Приди и наполни чашу / Come Fill the Cup (1951); Я увижу тебя в моих снах / I’ll See You in My Dreams (1951); Мы не женаты! / We’re Not Married! (1952); История Уилла Роджерса / The Story of Will Rogers (1952); Какова цена славы / What Price Glory (1952); Crown Theatre with Gloria Swanson / Crown Theatre with Gloria Swanson (1952); Команда рэкета / Racket Squad (1953); Женщина навсегда / Forever Female (1953); Голливудские каскадёры / Hollywood Thrill-Makers (1954); Неожиданный / Suddenly (1954); Освободите место для папочки / The Danny Thomas Show (1954); The Colgate Comedy Hour / The Colgate Comedy Hour (1954); Театр комедии Эдди Кантора / The Eddie Cantor Comedy Theatre (1955); Звёздный дождь / Shower of Stars (1955); Шоу Стью Эрвина / The Stu Erwin Show (1955); Ночь охотника / The Night of the Hunter (1955); Решительная девушка / The Girl Rush (1955); Театр кинорежиссёров / Screen Directors Playhouse (1955); Театр Дэймона Раньона / Damon Runyon Theater (1955); Шайенн / Cheyenne (1956); Кульминация! / Climax! (1956); Приключения Оззи и Харриет / The Adventures of Ozzie and Harriet (1956); Звезда в пыли / Star in the Dust (1956); Миллионер / The Millionaire (1956); Альфред Хичкок представляет / Alfred Hitchcock Presents (1956—1957); Весеннее воссоединение / Spring Reunion (1957); Кавалькада Америки / Cavalcade of America (1957); Любить тебя / Loving You (1957); Предоставьте это Биверу / Leave It to Beaver (1957); Человек в тени / Man in the Shadow (1957/I); Беспокойное оружие / The Restless Gun (1957); Самка / The Female Animal (1958); Семья МакКой / The Real McCoys (1958); Playhouse 90 / Playhouse 90 (1958); Человек или револьвер / Man or Gun (1958); Засыпай, мой малыш / Rock-A-Bye Baby (1958); Однажды на лошади... / Once Upon a Horse… (1958) — почтальон; Последний салют / The Last Hurrah (1958); Деньги, женщины и револьверы / Money, Women and Guns (1958).

[468x698]

[468x698]

1882

Федор Федорович Комиссаржевский

режиссер, педагог, художник, театральный организатор. Родился в Венеции. Отец – оперный певец Ф.П.Комиссаржевский, старшая сестра – актриса В.Ф.Комиссаржевская. Учился в Санкт-Петербургском университете и в Германии. Получил архитектурное образование. В 1903 вошел в число пайщиков Театра В.Ф.Комиссаржевской. Специально для театра переводил пьесы А.Стриндберга, К.Гамсуна, Фр.Грильпарцера, К.Гольдони. В сезон 1906–1907 возглавил постановочную часть театра, одновременно пробовал себя в качестве художника. В конфликте В.Э.Мейерхольда и Комиссаржевской принял сторону сестры. Как режиссер поставил в Театре Комиссаржевской Бесовское действо А.М.Ремизова (1907), У врат царства Гамсуна (1908), Флорентийскую трагедию О.Уайлда (1908), Черные маски Л.Андреева (совм. с А.П.Зоновым, 1908), Праматерь Грильпарцера (совместно с А.Н.Бенуа, 1909), Хозяйку гостиницы Гольдони (1909), Пелеаса и Мелисанду М.Метерлинка (1909), Юдифь Ф.Хеббеля (1909). В 1909 вместе с Н.Н.Евреиновым организовал из части труппы «Веселый театр для пожилых детей». Основой пародийного репертуара театра стали сочинения Козьмы Пруткова. В 1910 переехал в Москву, работал в Театре К.Н.Незлобина, поставил спектакли Не было ни гроша, да вдруг алтын А.Н.Островского (1910), Орленок Э.Ростана, Дама с камелиями А.Дюма (1911), Мещанин во дворянстве Мольера (1911), Псиша Ю.Беляева (1911), Принцесса Турандот К.Гоцци (1912), Фауст И.-В.Гете (первая часть, 1912), Идиот по Ф.Достоевскому (1913). В Малом театре ставил спектакли Лекарь поневоле Мольера (1913), Огненное кольцо С.Полякова (1913). В 1914, покинув незлобинский театр, Комиссаржевский открыл на основе театральной школы, созданной еще в 1910, небольшой театр, который назвал именем В.Ф.Комиссаржевской. Здесь осуществил ряд постановок: Дмитрий Донской В.Озерова (совместно с В.Сахновским, 1914), Гимн Рождеству по Ч.Диккенсу (1914), Скверный анекдот по Достоевскому (1915), Каждый человек (моралите 15 в.), Ночные пляски Ф.Сологуба (совместно с А.Зоновым), Выбор невесты Э.Т.А.Гофмана (совм. с Сахновским), Проклятый принц Ремизова (совместно с Зоновым, 1915), Майская ночь по Н.Гоголю (совместно с Зоновым), Электра Г.Гофмансталя (1916), Лисистрата Аристофана, Пан Ван Лерберга (совм. с Сахновским, 1917). Комиссаржевский много работал и как оперный режиссер, на сцене Оперного театра С.Зимина поставил Князя Игоря А.Бородина (1915), Орестею С.Танеева, Золотого петушка Н.Римского-Корсакова (1917), Бориса Годунова М.Мусоргского, Пиковую даму П.Чайковского, Лоэнгрина Р.Вагнера (1918). В 1918–1919 возглавлял Театр-студию ХПСРО (Художественно-просветительного союза рабочих организаций), объединив в одну труппу оперных солистов и драматических артистов. Постановки в этом театре Женитьбу Фигаро П.Бомарше, Сказки Гофмана Ж.Оффенбаха, Похищение из сераля В.А.Моцарта (совместно с В.Бебутовым), Бурю У.Шекспира (совместно с Бебутовым). Летом 1919 Комиссаржевский уехал из России для участия в Эдинбургском театральном фестивале. В Англии он ставил Князя Игоря (1919), Сестру Беатрис М.Метерлинка и Ревизора Гоголя (обе 1920), Шесть персонажей в поисках автора Л.Пиранделло (1921), Гонки за тенью В. фон Шольца, Дядю Ваню А.Чехова, У врат царства Гамсуна (все 1922). В сезон 1922–1923 осуществил ряд постановок в Нью-Йорском Театре «Гилд», последующие два сезона работал в Париже, поставил Клуб мандариновых уток Г.Дювернуа и П.Фортуни, Дорогу в Дувр А.Милна, Дуэнью Р.Шеридана в Театре Елисейских полей, Зигфрида Р.Вагнера и др. В 1925 открыл Театр «Радуга» в Париже. Сезон 1925–1926 Комиссаржевский снова в Лондоне, ставит Иванова (1925), Дядю Ваню, Трех сестер и Вишневый сад Чехова, Ревизора Гоголя, Екатерину Ивановну Л.Андреева (все 1926) и др. В 1927 Комиссаржевский работал в Италии, где осуществил постановки опер Моцарта, Д.-А.Россини, Ф.Альфано и др. В том же году на сцене лондонского «Театра Корт» поставил Павла I Д.Мережковского, Мистера Прохак А.Беннета, а для национального фестиваля в Голихеде – Борьбу за престол Х.Ибсена. В Драматическом обществе Оксфордского университета им поставлены Король Лир У.Шекспира (1927), 14 июля Р.Роллана (1928); в Апполо-театре – Латунное пресс-папье в по роману Достоевского Братья Карамазовы (1928). Большой успех имела драматическая инсценировка Пиковой дамы А.Пушкина в театре Н.Балиева «Летучая мышь», показанная вначале в Париже (1931), затем в других странах. В Мемориальном Шекспировском театре в Стратфорде-на-Эвоне Комиссаржевский осуществил цикл постановок шекспировских пьес: Венецианский купец (1932), Макбет (1933), Король Лир (1936), Укрощение строптивой, Комедия ошибок (обе 1939). В 1939 режиссер переехал в США. Среди его американских постановок Русский банк (соавтор, 1940), Преступление и наказание по Достоевскому (1947), Цимбелин Шекспира (1950) и др. Преподавал в Королевской академии драматического искусства в Лондоне. Часто выступал как художник в своих спектаклях. Комиссаржевский был посредником между русской и западной культурами. В частности, для англичан он открыл драматургию Чехова, Гоголя, подготовил почву для реформ П.Брука и П.Холла в театре. Умер Комиссаржевский в Дариене (штат Коннектикут, США) 16 апреля 1954 года.

1882

Михаил Бонифатьевич Шатилов

сибирский общественный и политический деятель, публицист, этнограф, эсер. Михаил Бонифатьевич родился в селе Смоленское Бийского округа Томской губернии (ныне Смоленского района Алтайского края), в семье сельского учителя, окончил духовное училище и духовную семинарию в Томске (1904). В 1909 году — юридический факультет Томского университета. Позже, по некоторым сведениям, также окончил два курса историко-филологического факультета того же университета. Служил помощником крестьянского начальника в Змеиногорском, Бийском и Барнаульском уездах Томской губернии, затем — присяжным поверенным. Со студенческих лет работал в газете «Сибирская жизнь» и «Ежемесячном журнале» В.С.Мироедова. Редактировал и издавал журнал «Сибирский студент» в 1914—1917 годах. С 25 марта по 27 июня и с 31 августа по 3 ноября 1917 года — редактор газеты «Голос Свободы», издательства Томского губернского комитета общественного порядка и безопасности (после 20 мая 1917 года — Губернского народного собрания). Шатилов был учеником и последователем Григория Николаевича Потанина, сторонником идей автономии Сибири. При царизме неоднократно подвергался арестам. В начале Февральской революции вступил в партию эсеров. Состоял помощником комиссара Временного правительства в Томской губернии, участвовал в работе московского Государственного совещания, был избран депутатом Всероссийского учредительного собрания от Алтайской горной думы, Алтайского губернского совета крестьянских депутатов и ПСР, но в его работе участия не принимал. Будучи членом исполкома Томского губернского собрания, Шатилов стал одним из организаторов комиссии по областному самоуправлению в Сибири. По его докладу 1я сессия Губернского народного собрания приняла резолюцию «Об Областной Думе» и «По областному самоуправлению». На первом Сибирском областном съезде в Томске (8-17 октября 1917) Шатилов выступил с докладом «Сибирь как составная часть Российской Федеративной Республики». Был избран в состав временного исполкома Сибирского областного съезда. На Чрезвычайном общесибирском съезде (6-15 декабря 1917 года) был избран от фракции эсеров в состав Временного Сибирского Областного Совета. В ночь на 26 января 1918 года вместе с другими депутатами Областной думы был по постановлению исполкома Совета рабочих и красноармейских депутатов арестован. Находился в заключении до 3 февраля 1918 года. Участники нелегальной сессии Сибирской Областной Думы в Томске в ночь на 29 января 1918 года заочно избрали Шатилова в состав Временного Правительства Автономной Сибири (П. Я. Дербера) в качестве министра без портфеля. После падения советской власти в Сибири 30 июня 1918 года Шатилов вошёл в состав Временного Правительства Автономной Сибири в качестве министра туземных дел. Будучи единственным эсером в правительстве, Шатилов вызвал неприязнь со стороны правой его части, в ночь на 21 сентября 1918 года был арестован и под угрозой расстрела подал прошение об отставке. После восстановления советской власти в Томске в декабре 1919 года Шатилов работал в университете на кафедре «Туземное право и быт» с 1920 по 1922 год, был одним из инициаторов создания и директором Томского краевого музея (1922—1933), занимался этнографическими исследованиями. В 1924 и 1926 годах организовал и провёл этнографические экспедиции в Нарымский край и на реку Вах. В 1927—1928 занимался изучением русского населения в районах рек Чулым и Шегарка. Публично через газету отрёкся от партии эсеров в декабре 1923 года. Несмотря на это, неоднократно задерживался органами ВЧК-ОГПУ (1920, 1921, 1931). В апреле 1933 года Шатилов был арестован по сфабрикованному обвинению в принадлежности и руководстве организацией «Белогвардейский заговор». Свою «вину» признал и 5 августа 1933 года коллегией ОГПУ СССР был приговорён к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Отбывал заключение на Соловках. В 1937 году был этапирован в Ленинград и 25 ноября 1937 приговорён к высшей мере наказания и расстрелян 12 декабря 1937 года. Место захоронения точно неизвестно. В июне 1959 года военным трибуналом Сибирского военного округа Шатилов был реабилитирован. Сочинения: «Культурно-экономические перспективы Сибири», Сибирский студент, 1914, № 2,3; «Исторический очерк и обзор Томского краеведческого музея», Труды Томского краеведческого музея, Томск, 1927, том 1; «Остяко-самоеды и тунгусы Принарымского района», Труды Томского краеведческого музея, Томск, 1927, том 1; «Ваховские остяки (Родовые и семейные отношения, управление, суд и обычное право)», Труды Томского краеведческого музея, Томск, 1929, том2; «Ваховские остяки (Этнографические очерки)», Труды Томского краеведческого музея, Томск, 1931, том 4. Источники: Гинс Г.К. «Сибирь, союзники и Колчак», Пекин, 1921, том 1; Шатилов Михаил Бонифатьевич, oblastnichestvo.lib.tomsk.ru; «Былое и новь: Краеведческий альманах», Томск, 1992; Вибе П.П. «Шатилов Михаил Бонифатьевич», Омский историко-краеведческий словарь, Москва, 1994; Лукина Н.В. «Шатилов как этнограф», Труды Томского краеведческого музея, Томск, 1994, том 7; Уйманов В.Н. «Репрессии. Как это было…: Западная Сибирь в конце 20х — начале 50-х годов», Томск, 1995; Шатилов, Михаил Бонифатьевич // Томск от А до Я: Краткая энциклопедия города. / Под редакцией доктора исторических наук Н.М.Дмитриенко. — 1-е издание. — Томск: Издательство НТЛ, 2004. — Страница 416. — 440 страниц. — 3000 экземпляров. — ISBN 5-89503-211-7.

[568x700]

[568x700]

1883

Эвальд Банзе (немецкое имя — Ewald Banse)

популярный в Третьем рейхе военный писатель. Родился в Брауншвейге. С февраля 1933 преподавал военные науки в Брауншвейгском техническом университете. Издав несколько книг по военной и географической тематике, обрел широкую известность. Одна из основных работ Банзе - "Пространство и люди в мировой войне". В ней Банзе превозносит национальное сознание как "самоуважение и здоровый эгоизм", отвергая интернационализм как "самоограничение и вырождение генофонда". Он утверждал, что "сила оружия влечет сама по себе" и рассматривал войну как географический феномен. Банзе воспевал культ войны: "Война получает подпитку из духовной и экономической мощи страны, а деятельность вождей претворяет ее в жизнь в форме боевых действий. Война предоставляет куда лучшие возможности для управления государством, чем можно было бы ожидать". Рассматривая мирное существование как некий идеал, Банзе вместе с тем утверждал, что в нем содержится риск стагнации, застоя, война же, напротив, - величайшее стимулирующее средство для духовного роста. Самым запутанным местом в теории Банзе является то, где он рассматривает "действительно воинственного индивида" как человека, который живет, чтобы сражаться, а не сражается, чтобы жить. Такой человек, по мнению Банзе, с орлиным взглядом, всегда готов воспользоваться случаем повоевать. Такие люди рождаются воинами, не раздумывая бросаются в бой, им не известны желания избежать схватки, они стремятся к ней и встречают ее с радостью. Они абсолютно непригодны для гражданской жизни. Подобный сорт людей сражается ради самого сражения, а не просто защищая свой дом и очаг, они олицетворяют сущность подлинной нордической аристократии запада. Далее Банзе противопоставляет величественного человека-воина и "миролюбца, пацифиста". Последний готов терпеть любое унижение, лишь бы избежать войны. Его тусклый невыразительный взгляд отражает рабскую покорность, его неуклюжее тело создано лишь для работы. Он рожден домоседом. Для такого "буржуа или обывателя" воин представляется заклятым врагом. Банзе с презрением отвергает подобного миролюбца, который "дорожит честью и славой меньше, чем собственной ничтожной жизнью". Перед германским возрождением, по мнению Банзе, стоят две принципиальные задачи: 1) вызвать из глубин прошлого германский дух, дабы исполнить свое национальное, культурное и политическое предназначение ради того, чтобы на германской земле и мысли, и дела, и речи - все было бы германским; 2) объединить все германские территории, на всем протяжении, в единое и, следовательно, могущественное государство, границы которого были бы гораздо шире, чем границы 1914 года. Он настаивал на том, что подготовка к предстоящим войнам не должна ограничиваться созданием, оснащением и обучением дееспособной армии, но необходимо идти путем подготовки сознания всего народа к войне, необходимо использовать все достижения науки, дабы подчинить себе условия, определяющие ход войны как таковой, вырабатывающие стойкость. Присваивая себе роль военного эксперта, Банзе, в сущности, основывался на идеях Адольфа Гитлера, изложенных им в "Майн кампф". Умер Банзе 31 октября 1953 года. Истояники: Энциклопедия Третьего рейха. — Москва: ЛОКИД-МИФ Сергей Воропаев; предисловие, общая редакция, подбор иллюстраций, дополнения : Альберт Егазаров 1996.

[448x700]

[448x700]

1883

Эйген Левине (немецкое имя — Eugen Leviné)

немецкий коммунист, деятель германского рабочего движения, политик Баварской Советской республики. Родился в Санкт-Петербурге, в семье торговца-еврея Юлиуса Левине и Розалии Гольдберг. После ранней смерти отца, в возрасте 3 лет перевезён матерью в Германию, в Висбаден, Манхайм. Изучал право в Хайдельберге. Во время учёбы познакомился с русскими эмигрантами и в 1905 году участвовал в революционных событиях в России, в рядах партии эсеров. В 1915 году женился на Розе Бройдо. До 1-й мировой войны 1914—1918 примыкал к левому крылу социал-демократической партии. В годы войны энергично участвовал в деятельности "Союза Спартака". Принимал активное участие в Ноябрьской революции 1918 и в Январском восстании 1919. Был делегатом Учредительного съезда КПГ (30 декабря 1918 — 1 января 1919). Вёл деятельность профессионального революционера в Германии. Левине возглавлял (с 14 по 27 апреля 1919 г.) Исполнительный совет (верховный исполнительный орган) Баварской советской республики. После разгрома Баварской советской республики расстрелян в Мюнхене по приговору военно-полевого суда 5 июня 1919 года. Согласно легенде, последними словами Левине перед расстрелом были «За мировую революцию!». Известным стало его высказывание: «Wir Kommunisten sind alle Tote auf Urlaub, dessen bin ich mir bewußt. Ich weiß nicht, ob Sie mir meinen Urlaubsschein noch verlängern werden, oder ob ich einrücken muß zu Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg» — «Мы, коммунисты, все покойники в отпуске, и я это осознаю. Я не знаю, продлится ли еще мой отпускной, или мне уже пора отправиться к Карлу Либкнехту и Розе Люксембург». Сочинения в русском переводе: Речь перед судом, воспоминания, наброски, Москва, 1927. Литература: Застенкер Н., Баварская Советская Республика, Москва, 1934; Полтавский М.А., Баварская Советская Республика, Москва, 1959; М.Л.Слонимский. «Повесть о Левинэ». Книги: Rosa Meyer-Levine Levine. Leben und Tod eines Revolutionärs. Erinnerungen. Hanser, Carl GmbH + Co. (November 1982). ISBN 978-3446116245

[498x700]

[498x700]

1883

Дьюла Секфю (венгерское имя — Gyula Szekfû)

венгерский историк и политический деятель. Профессор Будапештского университета (с 1925). Родился в Секешфехерваре. Испытал сильное влияние Л.Ранке, В.Дильтея, Ф.Мейнеке. Основатель "духовно-исторической" школы в венгерской буржуазной историографии, отвергавшей революционные традиции венгерской истории и проводившей идею консервативного развития в духе "христианской общности". К концу второй мировой войны 1939-1945 гг. осознал серьёзную опасность германского фашизма для судеб Венгрии. В 1944 г. установил контакты с представителями патриотических партий Венгрии и включился в антифашистскую борьбу. В 1946-1948 гг. - посол Венгрии в СССР, в 1954-1955 гг. - член Президиума ВНР. Опубликованная Секфю в 1947 работа "После революции" отразила стремление автора критически пересмотреть с демократических позиций прежние взгляды. Умер в Будапеште 29 июня 1955 года. Сочинения: Magyar tortenet, kot.1-8, Bdpst, 1928 - 34 (совместно с В.Homan).

[519x698]

[519x698]

1883

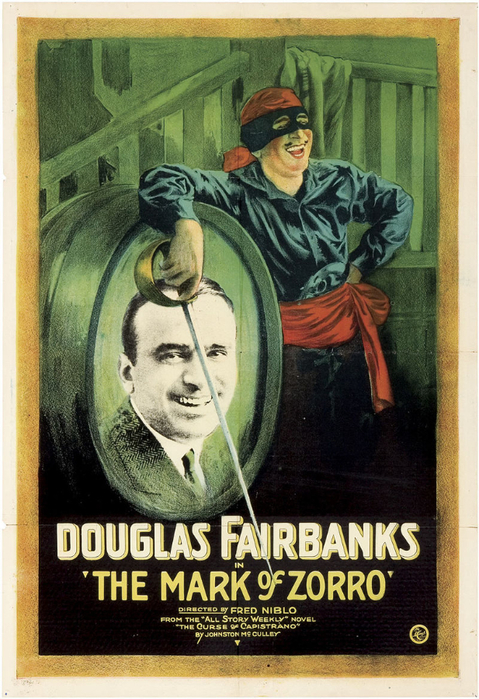

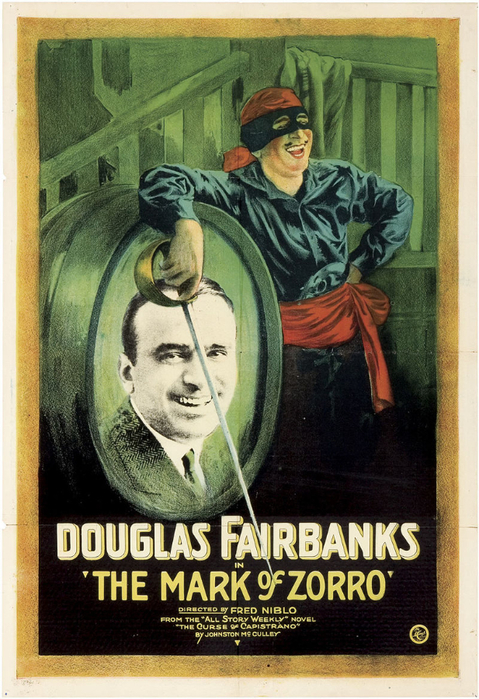

Дуглас Фербенкс (Douglas Fairbanks; настоящее имя — Дуглас Элтон Томас Ульман; по другим источникам — Джулиус Ульман, Julius Ulman)

американский актёр, одна из крупнейших звёзд эпохи немого кино. Родился в Денвере, штат Колорадо, в семье успешного бизнесмена и адвоката. С детства занимался верховой ездой, фехтованием, лёгкой атлетикой, увлекался театром. После окончания школы поступил в Гарвардский университет, однако вскоре объявил отцу, что собирается стать актёром, был лишён финансовой поддержки и на собственные сбережения отправился в Европу. Работал землекопом на строительстве парижского метро, затем грузчиком в лондонском порту, затем нанялся матросом на грузовое судно и в 1900 году вернулся на нём в Америку, где некоторое время работал продавцом в скобяной лавке и служащим в компании на Уолл-Стрит, одновременно пытаясь устроиться в театр. В 1902 году успешно дебютировал как театральный актёр на Бродвее, приняв псевдоним «Дуглас Фэрбенкс». В 1907 году женился на наследнице крупного бизнеса Анне Бет Салли (Anna Beth Sully) и оставил сцену. В 1909 году у них родился сын Дуглас Фэрбенкс-младший. В том же году компания, которой владела его жена, обанкротилась, и Фэрбенкс вернулся к актёрской работе и к 1912 году добился довольно значительной известности. В 1915 году он был, среди других театральных актёров, приглашён сниматься в фильмах студии «Triangle Pictures». Первым фильмом Фэрбенкса был «Ягнёнок» (The Lamb, 1915) режиссёра Уильяма Кристи Кабанна по сценарию Д.У.Гриффита, в котором актёр сыграл главную роль. Фильм был тепло принят зрителями и в последующих фильмах за Фэрбенксом закрепилось амплуа героя романтических комедий. Специально «под Фэрбенкса» была создана целая серия фильмов режиссёра Джона Эмерсона по сценариям Аниты Лус, в которых обаяние Фэрбенкса удачно сочеталось с его ироничным отношением к его персонажам. Одним из самых известных фильмов этого периода стал «Американец» (The Americano, 1916), в котором Фэрбенкс, по выражению Жоржа Садуля, «с присущим ему благодушием подавляет вооруженное восстание в Южной Америке».В феврале 1917 года Дуглас Фэрбенкс покидает «Triangle» и основывает собственную компанию «Douglas Fairbanks Film Corporation» под эгидой «Paramount Pictures».

Постер фильма «Знак Зорро» (1920)

В 1919 году он разводится с женой и вскоре женится на актрисе Мэри Пикфорд. В том же году, пытаясь выйти из-под контроля крупных голливудских студий, Фэрбенкс, Пикфорд, Чаплин и Гриффит основывают компанию «United Artists», что даёт им помимо творческой свободы возможность самим заниматься распространением своих фильмов. Кроме того, в 1921 году они помогают организовать фонд «Motion Picture Fund» (существующий и поныне), задачей которого была помощь нуждающимся кинематографистам. В 1920 году Фэрбенкс выпускает один из самых своих знаменитых фильмов «Знак Зорро» (The Mark of Zorro), успех которого делает актёра ещё более популярным и открывает дорогу для целой серии фильмов плаща и шпаги — «Три мушкетёра» (The Three Musketeers, 1921), «Робин Гуд» (Robin Hood, 1922), «Багдадский вор» (The Thief of Bagdad, 1924), «Чёрный пират» (The Black Pirate, 1926) и других. Фэрбенкс и Пикфорд были первыми деятелями киноискусства, которые оставили отпечатки своих ладоней в мокром цементе на Аллее Славы в Голливуде во время церемонии открытия киноцентра Граумана 30 апреля 1927 года. В том же году Фэрбенкс становится первым президентом Американской академии киноискусства и проводит первую церемонию вручения премий Киноакадемии. Последним немым фильмом с участием Фэрбенкса стала «Железная маска» (The Iron Mask, 1929), после которой они вместе с Пикфорд снялись в фильме «Укрощение строптивой» (The Taming of the Shrew, 1929). Фильм, однако, не имел ожидавшегося успеха, и Фэрбенкс начал постепенно отходить от дел. Последним фильмом с его участием стала «Личная жизнь Дон Жуана» (The Private Life of Don Juan, 1934). В 1933 году у Фэрбенкса завязывается роман с Сильвией Эшли. В 1936 году он разводится с Мэри Пикфорд и женится на Эшли, с которой уединённо поселяется в Санта-Монике. Дуглас Фэрбенкс умер от сердечного приступа 12 декабря 1939 года. Дуглас Фэрбенкс часто сам писал сценарии для своих фильмов, указывая себя в титрах под псевдонимом «Элтон Томас» (Elton Thomas). Дуглас Фэрбенкс стал персонажем нескольких фильмов об истории кино. Например, в фильме «Чаплин» (1992) роль Фэрбенкса исполнил Кевин Клайн. В его честь получил второе имя писатель Рэй Брэдбери. По паспорту он Рэймонд Дуглас Брэдбери. Герой с именем Дуглас (очевидно, намёк на то, что это сам писатель) присутствует в массе рассказов и в повести «Вино из одуванчиков». Дуглас Фэрбенкс о фильме «Багдадский вор»: «Кто из нас не строит воздушных замков? Но никому никогда не может прийти в голову, что воздушные замки могут превратиться в действительность. Я хотел вдохнуть в эту картину то нереальное, несбыточное, фантастическое, что так чарует нас в сказках „Тысячи и одной ночи“. Мой фильм — это сказка для взрослых, и главной её идеей является девиз „Сам создавай своё счастье“.». Библиография: А.Разумовский. Дуглас Фербенкс. — В книге: «Звёзды немого кино» — Москва: Искусство, 1968; Абрамов А., Дуглас Фербенкс, 2-е издание, Москва, 1926; Верховский Н., Дуглас Фербэнкс, Москва, 1929.

1884

Коррадо Джини (итальянское имя — Corrado Gini)

итальянский статистик, социолог, демограф и экономист, один из ведущих теоретиков и идеологов фашизмa. Автор книги «Научные основы фашизма»(1927). Сторонник концепции органицизма и её применения по отношению к нациям. Разработал знаменитый «коэффициент Джини» — алгебраическую интерпретацию кривой Лоренца. Коррадо Джини родился в коммуне Мотта-ди-Ливенца, Тревизо, Венеция, Италия, в семье богатых землевладельцев. Обучался в Болонском университете на юридическом факультете, изучая одновременно математику, экономию и биологию. Закончив Болонский университет в 1905 году, он преподавал в университетах Кальяри (с 1910 года), Падуи (с 1913 года) и Рима (с 1925 года), занимая должности профессора биометрии, демографии, конституционного права, политической экономии, социологии и статистики. Его интересы значительно выходили за формальные границы статистики и юриспруденции. В Римском университете он основал кафедру социологии, которую возглавил. К.Джини основал в 1920 году статистический журнал Metron, которым руководил до своей кончины. Этот журнал принимал к публикации только статьи, имеющие практическое применение. Умер в Риме 13 марта 1965 года.

Джини и фашизм

В 1920-х годах К.Джини тесно общался с Б.Муссолини. Джини был сторонником фашистской идеи и написал статью «Научные основы фашизма», в которой обосновывал идеи фашистов с точки зрения сходства между социальными и биологическими процессами (органицизма) и социального дарвинизма. Будучи также сторонником евгеники и её связи с демографией, Джини организовал антропологическую экспедицию в Польшу для исследования населения этой страны, в частности, караимов. Выражал надежду на то, что победа нацистской Германии и фашистской Италии во Второй мировой войне изменит к лучшему структуру человеческого общества. Однако Коррадо Джини ни в коей мере не поддерживал расовых законов и ограничения прав евреев, происходивших на их основе в Германии и в Италии.

Карьера

В 1926 году К.Джини организовал Центральный институт статистики в Риме, единый центр всех итальянских статистических служб и стал его президентом. Уволился с этой должности в 1932 году. 1933 год — вице-президент Международного социологического института. 1934 год — президент итальянского общества генетики и евгеники. 1935 год — президент Международной федерации обществ евгеников в странах Латинской Америки. 1937 год — президент Итальянского социологического общества. 1941 год — президент Итальянского статистического общества. 1957 год — награждён Золотой медалью за заслуги перед итальянским образованием. 1962 год — член Академии деи Линчеи. С 1962 года — президент итальянских Социологического и Статистического обществ. Почётные звания: Коррадо Джини были присвоены следующие почётные степени: Доктор экономики Католического университета Святого Сердца в Милане (1932); Доктор социологии у Университете Женевы (1934); Доктор наук Гарвардского университета (1936); Доктор социальных наук в Университете Кордовы, Аргентина (1963). Краткая библиография: Il sesso dal punto di vista statistica: le leggi della produzione dei sessi (1908); Sulla misura della concentrazione e della variabilità dei caratteri (1914); Quelques considérations au sujet de la construction des nombres indices des prix et des questions analogues (1924); Lezioni di Politica Economica (1926); The Scientific Basis of Fascism (1927); The Scientific Basis of Fascism, Political Science Quarterly, Vol. 42, No. 1 (Mar., 1927), pp. 99-115 (17 pages) at JSTOR; Memorie di metodologia statistica. Vol.1: Variabilità e Concentrazione (1955); Memorie di metodologia statistica. Vol.2: Transvariazione (1960). Переводы на русский язык: Средние величины. / Научная редакция и вступительная статья Г.Г.Пирогова и С.Д.Горшенина. — Москва: Статистика, 1970. — 447 страниц; Логика в статистике. — Москва: Статистика, 1973. — 125 страниц.

1884

Пальма фон Пастори (венгерское имя — Pálma von Pászthory; немецкое имя в замужестве — Пальма Пастори-Эрдман, Pálma Pásztory-Erdmann)

австрийско-немецкая скрипачка. Родилась в Будапеште. Дочь пианистки Гизелы фон Пастори, сестра пианистки Гизелы фон Пастори-младшей и композитора Казимира фон Пастори. Училась в 1891—1893 гг. в Вене у Йозефа Максинчака и Августа Дюсберга, затем в 1893—1897 г. в Нюрнберге, где в этот период работала её мать со своим вторым мужем Августом Гёллерихом, у Юлиуса Бланкензее, в 1897—1899 гг. в Консерватории Хоха у Ивана Кнорра и Фрица Бассермана и наконец в 1899—1903 гг. в Берлинской высшей школе музыки у Йозефа Иоахима и Андреаса Мозера. В 1903 г. обосновалась в Линце, где сразу же была удостоена золотой медали на Первом верхнеавстрийском музыкальном фестивале. Преподавала в музыкальной школе, которую возглавлял её отчим Гёллерих. В 1908—1914 гг. жила и работала в Лейпциге, с 1914 г. преподавала в Берлине в Консерватории Айхельберга-Окса. В 1916 г. перебралась в Мюнхен, затем в 1923—1925 гг. вновь работала в Линце как профессор музыкальной школы и концертмейстер местного оркестра. В 1925 г. вернулась в Мюнхен. Концертировала как солистка с репертуаром в диапазоне от И.С.Баха и И. фон Бибера до Йозефа Иоахима. Была известна как пропагандист музыки Макса Регера, выступала с ним совместно (в частности, исполнив в 1910 году его скрипичный концерт с Берлинским филармоническим оркестром под управлением автора). Выступала также в составе фортепианного трио с Фрицем фон Бозе и Робертом Эмилем Хансеном, затем в составе другого трио с Эллой Йонас-Штокхаузен и Евгенией Штольц. В 1938—1939 гг. была первой скрипкой в струнном квартете Пастори. Пальме фон Пастори принадлежит ряд переработок клавирных композиций Баха, Фридерика Шопена, П.И.Чайковского для скрипки или струнного квартета. Умерла в коммуне Хар, Мюнхен, Верхняя Бавария, Бавария, ФРГ, 19 мая 1958 года.

1884

Джеймc Маклахлен Тернбулл (James McLachlan Turnbull; более известный как Джимми Те́рнбулл, Jimmy Turnbull)

шотландский футболист. Родился в Ист-Плейне, Баннокберн, Шотландия. Выступал за шотландские клубы «Данди», «Фалкирк», «Рейнджерс», а также за английские «Престон Норт Энд», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Манчестер Юнайтед

Дебют Джимми Тернбулла за «Манчестер Юнайтед» состоялся 28 сентября 1907 года в матче Первого дивизиона Футбольной лиги против «Челси» на «Стэмфорд Бридж», который завершился победой Юнайтед со счётом 4:1. Свой первый гол за Юнайтед Джимми Тернбулл забил в следующем матче, в игре против «Ноттингем Форест» 5 октября, которая завершилась со счётом 4:0 в пользу «Манчестер Юнайтед». В общей сложности Джимми Тернбулл провёл за клуб 76 матчей и забил 42 гола. Он помог клубу завоевать чемпионский титул в сезоне 1907/08, когда Юнайтед на 9 очков опередил занявшую второе место «Астон Виллу», а также выиграть Кубок Англии в 1909 году.

Достижения

Флаг Англии Манчестер Юнайтед

Чемпион Первого дивизиона: 1907/08

Обладатель Кубка Англии: 1909

Обладатель Суперкубка Англии: 1908

Итого: 3 трофея

Клубная карьера

[453x700]

[453x700]

1885

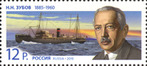

Николай Николаевич Зубов

советский океанолог, доктор географических наук, профессор, контр-адмирал, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Родился в местечке Липканы, Хотинский уезд, Бессарабская губерния. В 1895 переехал в Санкт-Петербург, где получил начальное образование, окончил гимназию и кадетский корпус. В шестнадцать лет Николай Зубов принял решение связать свою жизнь с морем. В 1901 г. он стал воспитанником Морского кадетского корпуса. Из характеристики юного кадета Николая Зубова: « Выдающихся способностей, с отличной памятью, добрый, сердечный, ласковый, с хорошей силой воли. Правдив и откровенен. Очень живой и впечатлительный. К старшим относится приветливо и почтительно. С товарищами живет дружно и влияет на них в хорошую сторону». Из выпускной характеристики: «Твердого характера и сильной воли. Легко подчиняет своему влиянию товарищей. Чрезвычайно правдивый и разумно откровенный. Добрый и услужливый, но с сохранением своего достоинства. Товарищ в лучшем смысле слова. С прекрасными способностями и достаточно трудолюбив». В неполных девятнадцать Николай Зубов стал мичманом. Выпуск был досрочным, началась русско-японская война. В автобиографическом «Жизнеописании» об этом времени коротко: «В 1904 г. окончил Морской корпус и был назначен в эскадру Рожественского. В чине мичмана на миноносце «Блестящий» участвовал в Цусимском бою. Был ранен, долго лечился». Награжден орденами Святого Станислава III степени с мечами и бантом, Святой Анны IV степени с надписью «За храбрость». Оставшийся цусимский осколок 55 лет напоминал о боевом крещении. Последствия ранения и контузии сказывались долго. Восемь лет спустя старший лейтенант Зубов подал рапорт об отставке по болезни. Гражданская жизнь оказалась недолгой началась I Мировая война. В октябре 1914 назначен командиром миноносца «Послушный». Через несколько месяцев его перевели в штаб командующего флотом на должность флагманского штурманского офицера в штабе начальника дивизии подводных лодок Балтийского моря. В октябре 1915 подводная лодка «Кайман», на которой тогда находился старший лейтенант Зубов, захватила германский пароход. За участие в этой операции представлен к ордену Святой Анны III степени с мечами и бантом. В декабре 1915 произведен в капитаны 2-го ранга. В начале июля 1916 флагманский штурманский офицер, теперь уже в штабе командующего флотом Балтийского моря. В новом назначении сыграли роль не только одни боевые заслуги, но и успешная деятельность в области теории морской тактики. Все эти годы Николай Николаевич пишет и публикует статьи по военно-морскому искусству, главное внимание в которых уделяет вопросам маневрирования в бою. Одновременно он читает и курс тактической навигации в штурманских классах Военно-Морской академии. Записи в сохранившихся послужных списках капитана 2-го ранга Н.Н.Зубова обрываются 14 ноября 1916 г., когда была внесена последняя: «Эскадренный миноносец «Мощный» 29 сентября с.г. на законном основании принял и в командование вступил». Трагические события революции и гражданской войны в России надолго отстранили Н.Н.Зубова от морских дел. В личном деле контр-адмирала Н.Н.Зубова на вопрос - Служил ли в белых войсках? - есть его ответ: «Да. По мобилизации в армии Колчака в чине подполковника. В боях не участвовал». События этого времени впоследствии отозвались самыми мрачными страницами в его биографии. В 1924 г. Н.Н.Зубов был сослан в город Чердынь на Северном Урале, откуда возвратился лишь через четыре года. В 1930 г. его арестовали по нашумевшему в те годы делу «Промпартии» и около года продержали в переполненной камере Бутырской тюрьмы в Москве. Испытанное потрясение преследовало его до конца дней. Этим, возможно, объясняется отсутствие его личного архива. Интерес к гидрологии моря и океанографии у Н.Н.Зубова возник задолго до завершения карьеры военного моряка. В 1910 г. он окончил гидрографическое отделение Военно-морской академии. В 1912 г. Н.Н.Зубов был назначен старшим офицером посыльного судна «Бакан», главной задачей которого была охрана русских морских промыслов у берегов Мурмана и Новой Земли. Во время этого плавания он произвел мензульную съемку губы Митюшиха на Новой Земле, а также нижнего течения и устья реки Пеша в Чешской губе. В 1914 г., в период короткой отставки, Зубов стажировался в Бергене на международных океанографических курсах при Институте геофизики. Среди лекторов выступали Ф.Нансен и В.Бьеркнес - люди, которых по праву считают основоположниками науки о море. Поэтому неудивительно, что Николай Николаевич оказался в числе сотрудников Плавучего морского научного института - Плавморнина - первого океанологического учреждения в Советской России. Первый рейс на «Персее» окончательно определил жизненный путь Н.Н.Зубова, он стал исследователем моря. В 1924 г. была опубликована его первая статья по океанологии, а за следующие девять лет - более тридцати работ. В их числе «Батиметрическая карта Баренцева, Карского и Белого морей», «К вопросу о происхождении промежуточного холодного слоя в полярных водах», «К вопросу о вентиляции придонных вод моря». Особенно большой вклад был сделан в области изучения морских арктических льдов, представляющих основное препятствие для плавания Северным морским путем. В 1931 г. Н.Н.Зубов назначен ученым секретарем Советского национального комитета по проведению второго Международного полярного года (МПГ). Именно Зубов настоял на включении в программу МПГ обширного цикла океанологических работ в полярных водах. В 1932 г. Н.Н.Зубов на маленьком парусно-моторном боте «Николай Книпович» впервые в истории арктического мореплавания обогнул с севера архипелаг Земля Франца Иосифа. В 1935 г. Н.Н.Зубов был научным руководителем высокоширотной экспедиции на ледокольном пароходе «Садко» (начальник экспедиции Г.А.Ушаков). В этом рейсе «Садко» достиг рекордной широты в свободном плавании, были получены единственные в мире коллекции морских организмов, донных отложений и образцов воды, выполнена комплексная океанологическая станция в глубоководной части Арктического бассейна. В те годы науку о море называли обычно «океанографией». Хорошо известно, как настаивал на этом термине один из первых океанографов Ю.М.Шокальский. Н.Н.Зубов настоятельно вводил в обращение новый, более современный термин «океанология» и, отстаивая новое название науки, хотел тем самым подчеркнуть внутреннюю сущность, скрытый механизм океанологических процессов. «Логос» - понятие, учение. В 1930 г. был организован Московский гидрометеорологический институт (МГМИ). Н.Н.Зубов, став сотрудником института, организовал на его базе в 1932 г. первую в нашей стране кафедру океанологии и возглавлял ее до 1941 г. В 1937 г. Н.Н.Зубов утвержден в ученой степени доктора географических наук без защиты диссертации, по совокупности научных трудов. В 1938 г. вышла в свет его первая крупная монография «Морские воды и льды». Долгие годы этот фундаментальный научный труд был учебником и настольной книгой многих поколений отечественных океанологов. С началом Великой Отечественной войны Н.Н.Зубов подал рапорт с просьбой призвать на флот как кадрового военного моряка. Капитан 2-го ранга Н.Н.Зубов был назначен начальником штаба ледокольного отряда Беломорской военной флотилии. Он прогнозировал сроки ледостава и вскрытия льда, руководил организацией ледовых переправ через Северную Двину, планировал работу ледоколов для проводки транспортных судов с военными грузами. За зимнюю кампанию 1941 - 1942 гг. Николай Николаевич был награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью «За оборону Советского Заполярья». Весной 1943 г. Н.Н.Зубов, повышенный в звании до капитана 1-го ранга, был отозван в Москву и назначен помощником начальника Главного управления Северного морского пути (ГУСМП) по научной части. В 1944 г. вышла из печати его новая монография «Льды Арктики», в которой был талантливо обобщен огромный научный опыт автора арктического мореплавателя и ученого. Книга не потеряла научной значимости и в наше время. В 1944 г. Н.Н.Зубов был назначен начальником Государственного океанографического института (ГОИН). Новый руководитель института начал свою деятельность с того, что добился выделения отдельного помещения в Кропоткинском переулке (дом № 6), где он размещается до настоящего времени. Начальник ГОИН был строг, принципиален, непримирим, если дело касалось научных споров. Он пользовался среди сотрудников безусловным авторитетом крупного научного руководителя. В мае 1945 г. Н.Н.Зубову в связи с 60-летним юбилеем и 40-летием научной деятельности и военно-морской службы было присвоено звание инженер-контр-адмирала. В 1947 г. увидела свет новая крупная монография ученого «Динамическая океанология», также ставшая на многие годы необходимым учебником при подготовке океанологов. Николай Николаевич руководил ГОИН до 1948 г., когда подал заявление об отставке, решив полностью посвятить себя научной и преподавательской деятельности в Московском государственном университете. По его инициативе в 1953 г. на географическом факультете была организована новая кафедра океанологии, где он и работал последние годы своей жизни в должности профессора кафедры. Он читал курсы лекций по динамической океанологии, морским приливам, морским льдам, морским течениям. Не прекращалась и научная деятельность профессора Н.Н.Зубова. В 1956 г. он выпустил монографию «Основы учения о приливах Мирового океана», а годом позже вышли из печати знаменитые «Океанологические таблицы», которые иначе, как «зубовскими» не назывались в обиходной практике морских экспедиций и камеральных работ. Эти таблицы не имели аналогов в нашей стране, и без них вообще невозможно было нормально и продуктивно работать. В 1954 г. была издана монография Н.Н.Зубова «Отечественные мореплаватели - исследователи морей и океанов». В этой работе особенно ярко проявились патриотические свойства характера ее автора. В 1960 г. в связи с 75-летним юбилеем Н.Н.Зубову было присвоено почетное звание «Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР». Умер в Москве 11 ноября 1960 года.

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

В память о Н.Н.Зубове были названы два корабля: экспедиционно-океанографическое судно «Николай Зубов» Гидрографической службы ВМФ и научно-исследовательское - «Профессор Зубов» Арктического и антарктического института Госкомгидромета. Имя Зубова дважды отмечено на географической карте: мыс Зубова на архипелаге Новая Земля и залив Николая Зубова в Антарктике, в море Моусона.

[700x312]

[700x312]

Сочинения: Элементарное учение о приливах в море, Москва, 1933; Динамический метод обработки океанологических наблюдений, Ленинград - Москва, 1935; Морские воды и льды, Москва, 1938, Льды Арктики, Москва, 1945; Отечественные мореплаватели - исследователи морей и океанов, Москва, 1954; Избранные труды по океанологии, Москва, 1955; Основы учения о проливах Мирового океана, Москва, 1956; Динамический метод вычисления элементов морских течений, Ленинград, 1956 (совместно с О.И.Мамаевым); Океанологические таблицы, Ленинград, 1957; Вычисление уплотнения при смешении морских вод, Ленинград, 1958 (совместно с К.Д.Сабининым). Литература: Добровольский А.Д., Н.Н.Зубов. "Известия Академии Наук СССР. Серия географич.", 1955, № 5.

[511x700]

[511x700]

1886

Макс Герман-Найсе (немецкое имя — Max Herrmann-Neiße)

немецкий поэт и писатель. Будущий поэт Макс Герман родился в городе Найсе в Силезии (ныне город Ныса в Польше). С детства страдал особым заболеванием — карликовостью. В 1905—1909 изучал литературу в Университетах Мюнхена и Бреслау, однако не закончил курса, решив стать свободным писателем. В 1911 году в журнале «Die Aktion» появились его первые публикации, оставшиеся почти незамеченными критикой. В 1914 году вышел его первый поэтический сборник «Она и город», за который десять лет спустя он был удостоен литературной Премии Айхендорфа. В 1916—1917 годах поэт теряет родителей, вскоре женится на своей подруге Лени Гебек. В это время он активно общается с берлинскими литераторами, принадлежащими к социалистическим и анархистским кругам. Тогда же прибавляет к фамилии название своего родного города Найсе. В 1919—1933 ему сопутствует успех. Три книги его стихов и пьеса были встречены литературной общественностью с воодушевлением. В Берлине ставят спектакль по его пьесе. В 1920-е годы он также принимается за прозу: пишет автобиографический роман и новеллы. Эти произведения носят на себе отпечаток явного влияния писателей-экспрессионистов. Сборником рассказов «Встреча» (1925) он намечает поворот к стилистике «новой вещественности». К концу 1920-х годов Герман-Найсе становится одним из самых известных литераторов Берлина; в 1927 году ему присуждают престижную премию Герхарта Гауптмана. В 1933 году, вскоре после прихода нацистов к власти и поджога Рейхстага, поэт решает эмигрировать. Он уезжает в Швейцарию, а затем через несколько европейских стран перебирается в Лондон. Всё это время материальную помощь Герману-Найсе оказывает один из состоятельных ценителей его творчества. В 1936 году он основывает в Лондоне «ПЕН-Центр немецких писателей в изгнании», однако поддержки не находит и остаётся практически в изоляции. Немецкого гражданства он был лишён нацистами, а английского так и не смог добиться, несмотря на неоднократные просьбы. Стихи этого периода его творчества стали классикой немецкой эмигрантской поэзии. Умер в Лондоне 8 апреля 1941 года. Долгое время творчество Германа-Найсе было мало изучено и почти забыто в Германии. Однако в конце 1980-х годов произошло новое открытие поэта. Были переизданы его произведения, в частности вышло 10-томное полное собрание сочинений. На русский язык произведения Германа-Найсе практически не переводились. В последнее время переводы из Германа-Найсе публиковали Р.Пилигрим, А.Чёрный, О.Чигиринская, Д.Коган. Произведения: Ein kleines Leben. Gedichte und Skizzen. 1906; Das Buch Franziskus, 1911; Porträte des Provinztheaters. Sonette. 1913; Sie und die Stadt, 1914; Empörung, Andacht, Ewigkeit. Gedichte. 1918; Die Bernert-Paula. Ein Roman 1918; Verbannung. Ein Buch Gedichte. 1919; Die Preisgabe. Gedichte. 1919; Joseph der Sieger. Drei Bilder. 1919 (später unter dem Titel Albine und Aujust); Die Laube der Seligen. Eine komische Tragödie. 1919; Cajetan Schaltermann, 1920; Hilflose Augen. Prosadichtungen. 1920; Der Flüchtling, 1920; Der letzte Mensch. Eine Komödie vor Weltuntergang. 1922; Die bürgerliche Literaturgeschichte und das Proletariat, 1922; Im Stern des Schmerzes. Ein Gedichtbuch. 1924; Die Begegnung. Vier Erzählungen. 1925; Der Todeskandidat. Erzählung. 1927; Einsame Stimme. Ein Buch Gedichte. 1927; Abschied. Gedichte. 1928; Musik der Nacht. Gedichte. 1932; Ein deutscher Dichter bin ich einst gewesen.Gedichte:1934; Um uns die Fremde. Gedichte. 1936; Letzte Gedichte. Aus dem Nachlaß hrsg. von Leni Herrmann, London 1941.

[700x541]

[700x541]

Памятная доска в Нысе.

[392x700]

[392x700]

Памятная доска в Берлине.

Переводы на русский язык: Герман-Найсе М. Стихотворения / Перевод с немецкого А.Чёрного // Век перевода: антология русского поэтического перевода XXI века / Составитель Е.В.Витковский. — Москва: Водолей, 2012; Герман-Найсе М. Стихотворения / Перевод с немецкого А.Чёрного // АльтерНация, №5 (12), 2013.

[443x700]

[443x700]

1886

Валдемарс Дамбергс (латышское имя — Valdemārs Dambergs)

латвийский поэт, писатель, драматург, переводчик. Родился в России (Дружноселье, ныне Гатчинский район Ленинградской области), где его отец работал управляющим в дворянском имении. Переехал в Латвию в 13-летнем возрасте. Окончил отделение классической филологии Юрьевского университета (1916), после чего поступил в резервный полк латышских стрелков. Обучался в юнкерской школе. В 1918—1920 гг. воевал в Сибири в составе белогвардейских стрелковых полков, в июле 1919 года произведён в прапорщики. В октябре 1920 года вернулся в Латвию. Преподавал в Риге, затем в 1935—1939 гг. был директором гимназии в Елгаве, с 1936 г. сотрудничал как драматург с городским драматическим театром. С 1944 г. в эмиграции в Дании. Возглавлял Латышский национальный комитет в Дании, редактировал газету «Dānijas Latviešu Ziņas». Опубликовал свою переписку с Эдвартом Вирзой и Виктором Эглитом (латышское название — Sarakstīšanās ar Edvartu Virzu un Viktoru Eglīti: vēstules; 1954). По утверждению Иоганнеса фон Гюнтера, учившемуся вместе с Дамбергом в гимназии, своим обращением к поэтическому творчеству Дамбергс был обязан ему: «Вольдемар Дамберг <…> прожил у меня три недели <осенью 1906 года>. Всё это время мы провели в разговорах <…> о поэзии, литературе. Он был ко всему этому восприимчив, и так получилось, что я совратил его на написание стихов. <…> Конечно, большой талант сидел в нём самом, но я его выковал, и Дамберг <…> стал, как представляется, одним из лучших современных латышских поэтов.» Дебютировал в печати в 1907 году книгой стихов «Рисунки» (латышское название — Zīmējumi) с предисловием Виктора Эглита, за ним последовал сборник «Барельефы» (латышское название — Bareljefi; 1909). Принадлежал к первому поколению латышских поэтов-декадентов, вдохновлялся поэзией Эдгара По, писал письма Александру Блоку, однажды приезжал к нему в Петербург. Раннюю поэзию Дамберга критика называла утончённой в формальном отношении, отмечая, что он в большей степени художник, чем человек чувства. В дальнейшем напечатал также сборники «Ритмы души» (латыш. Dvēseles ritmi; 1921), «Тихий карнавал» (латышское название — Klusais karnevāls; 1925) и «Земли Мары» (латышское название — Zemes Mārai; 1935). Перевёл на латышский язык драму Педро Кальдерона «Жизнь есть сон» (1936). В советской Латвии квалифицировался критикой как «реакционный писатель». Умер в Копенгагене 12 июля 1960 года.

[467x700]

[467x700]

1886

Моше Давид Ремез (имя на иврите — דוד רמז ; настоящая фамилия - Драбкин)

израильский политический и государственный деятель, подписавший декларацию независимости Израиля, первый министр транспорта Израиля, второй министр образования Израиля. Ремез родился в поселке Копысь в Российской империи (на территории современной Белоруссии) в 1886 году и учился там в средней школе. Он изучал право в Турции перед началом работы в качестве преподавателя. Ремез переехал в Османскую Палестину в 1913 году, работал сельскохозяйственным рабочим в поселениях Бен-Шемен, Беэр-Тувия, Каркур и Зихрон-Яаков. Ремез стал участвовать в политике и профсоюзном движении вскоре после начала британского мандата на Палестину. Он работал в качестве директора бюро общественных работ в Гистадруте с 1921 года по 1929 год, а также в городском совете Тель-Авива с 1921 года по 1925 год. Давид Ремез был одним из основателей партии Мапай, вместе с Давидом Бен-Гурионом. В 1930 году Ремез стал секретарем Гистадрута, и сохранял эту должность до 1946 года, а также возглавлял Еврейский национальный совет в 1944-1949 годах. После подписания декларации независимости Израиля, Ремез был назначен министром транспорта во временном правительстве Давида Бен-Гуриона 14 мая 1948 года, эту должность он сохранил и после образования первого правительства после первых выборов в Кнессет в 1949 году. После того, как в ноябре 1950 года первое правительство рухнуло, Ремез стал министром образования, взяв на себя функции Залмана Шазара. Давид Ремез скончался на посту министра в мае 1951 года. На протяжении многих лет Давид Ремез продолжал писать статьи и стихи, которые печатались в литературном журнале на иврите «Ха-Шилоах». Ремез ввёл в современный иврит много новых слов и выражений. Умер в Иерусалиме (Израиль) 19 мая 1951 года. После его смерти несколько мест в Израиле были названы его именем, в том числе район Хайфы «Рамат-Ремез» и площадь Ремез в Иерусалиме. Его сын, Аарон Ремез был вторым командующим израильских ВВС.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

1882

Джеймс Остин Глисон (James Austin Gleason)

американский актёр, драматург и сценарист. Глисон родился в городе Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США, в семье Мины (урождённая Кролиус; 1858—1931) и Уильяма Л.Глисона (1850—1909). С юных лет увлекался театром, участвуя в школьных постановках. В 16 лет вступил в ряды армии США и три года служил на Филиппинах. После службы он профессионально занялся актёрской карьерой, первоначально играя в течение двух лет на театральных сценах Лондона, а после возвращения в США продолжил актёрскую карьеру на родине. В то же время он выступил в качестве драматурга и сценариста, пьеса которого были поставлены во многих театрах, в том числе и на Бродвее. С началом Первой мировой Глисон вновь вступил в ряды американской армии, в которой служил до окончания войны. В 1922 году Глисон дебютировал на большом экране, появившись в дальнейшем в более чем сотне фильмов, среди которых «Познакомьтесь с Джоном Доу» (1941), «А вот и мистер Джордан» (1941, номинация на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана), «Сказки Манхэттена» (1942), «Мышьяк и старые кружева» (1944), «Ключи от царства небесного» (1944), «Дерево растет в Бруклине» (1945), «Жена епископа» (1947), «Сделай один ложный шаг» (1949) и «Ночь охотника» (1955). В 1905 году Глисон женился на актрисе Люсилль Уэбстер, взявшую себе фамилию мужа. Спустя два года у них родился сын Рассел Глисон, который пошёл по стопам родителей и стал актёром. В декабре 1945 года Рассел трагически погиб, выпав из окна четвёртого этажа одного из отелей Нью-Йорка, где вместе со своим полком ожидал транспортировки в Европу. Люсилль Глисон скончалась спустя два года от сердечного приступа. Сам актёр пережил супругу на 12 лет и умер в районе Вудленд-Хиллз, Лос-Анжелес, штат Калифорния, США, от астмы, 12 апреля 1959 года. Похоронен на кладбище Святого креста в Калвер-Сити, Калифорния.

Избранная фильмография

Актёр: Прихоти Полли / Polly of the Follies (1922); Счёт до десяти / The Count of Ten (1928); Бродвейская мелодия / The Broadway Melody (1929); Шенноны с Бродвея / The Shannons of Broadway (1929); Одеваться в Ритц / Puttin' On the Ritz (1930); The Swellhead / The Swellhead (1930); Dumbbells in Ermine / Dumbbells in Ermine (1930); Супружеская кровать / The Matrimonial Bed (1930); Её мужчина / Her Man (1930); Большие деньги / Big Money (1930/I); За гранью победы / Beyond Victory (1931); Это мудрое дитя / It’s a Wise Child (1931); Вольная душа / A Free Soul (1931); Ставки на скачках / Sweepstakes (1931); Большая ставка / The Big Gamble (1931); Флот самоубийц / Suicide Fleet (1931); Быстрые товарищи / Fast Companions (1932); Леди и джентльмен / Lady and Gent (1932); Блондинка из варьете / Blondie of the Follies (1932); Кривой круг / The Crooked Circle (1932); Все американцы / The All American (1932); Дьявол за рулём / The Devil Is Driving (1932); Убийство в пингвиньем бассейне / The Penguin Pool Murder (1932); Скандал на миллиард долларов / The Billion Dollar Scandal (1933); Зачистить все связи! / Clear All Wires! (1933); Мистер Магг / Mister Mugg (1933); Приказы есть приказы / Orders Is Orders (1933); Шумиха / Hoop-La (1933); Самая подлая девушка в городе / The Meanest Gal in Town (1934); Поиск красоты / Search for Beauty (1934); Сердечные перемены / Change of Heart (1934); Убийство у школьной доски / Murder on the Blackboard (1934); Helldorado / Helldorado (1935); Убийство в медовый месяц / Murder on a Honeymoon (1935); Вест-Пойнт в воздухе / West Point of the Air (1935); Горячий намёк / Hot Tip (1935); Мы всего лишь люди / We’re Only Human (1935); Убийство на Тропе Уздечки / Murder on a Bridle Path (1936); Бывшая миссис Брэдфорд / The Ex-Mrs. Bradford (1936); Спасибо за вопрос / Yours for the Asking (1936); Не дай им расслабиться / Don’t Turn 'Em Loose (1936); Большая игра / The Big Game (1936); Сюжет крепчает / The Plot Thickens (1936); Сорок непослушных девушек / Forty Naughty Girls (1937); Манхэттенская карусель / Manhattan Merry-Go-Round (1937); Семья Хиггинсов / The Higgins Family (1938); Армейская девушка / Army Girl (1938); Родственники моей жены / My Wife’s Relatives (1939); Должны ли мужья работать? / Should Husbands Work? (1939); Крытый трейлер / The Covered Trailer (1939); Деньги на растрату / Money to Burn (1939); Дедушка едет в город / Grandpa Goes to Town (1940); Граф Паддлстон / Earl of Puddlestone (1940); Познакомьтесь с Джоном Доу / Meet John Doe (1941); Почтительнейше ваш / Affectionately Yours (1941); А вот и мистер Джордан / Here Comes Mr. Jordan (1941); Танков на миллион / Tanks a Million (1941); Девяти жизней недостаточно / Nine Lives Are Not Enough (1941); Юнцы на Бродвее / Babes on Broadway (1941); Hay Foot / Hay Foot (1942); Свидание с Соколом / A Date with the Falcon (1942); Мышьяк и старые кружева / Arsenic and Old Lace (1942); Моя девочка Сал / My Gal Sal (1942); Сокол и большая афера / The Falcon Takes Over (1942); Серенада в свете сцены / Footlight Serenade (1942); Сказки Манхэттена / Tales of Manhattan (1942); Манила зовёт / Manila Calling (1942); Опасное погружение / Crash Dive (1943); Парень по имени Джо / A Guy Named Joe (1943); Жили-были / Once Upon a Time (1944); Ключи от царства небесного / The Keys of the Kingdom (1944); Флот этого человека / This Man’s Navy (1945); Дерево растёт в Бруклине / A Tree Grows in Brooklyn (1945); Часы / The Clock (1945); Капитан Эдди / Captain Eddie (1945); Святой негодяй / The Hoodlum Saint (1946); Ухоженная невеста / The Well Groomed Bride (1946); Милое домашнее убийство / Home Sweet Homicide (1946); Леди Удача / Lady Luck (1946); The Homestretch / The Homestretch (1947); С небес на землю / Down to Earth (1947); Жена епископа / The Bishop’s Wife (1947); Магнат / Tycoon (1947); Умная женщина / Smart Woman (1948); Парень идёт на запад / The Dude Goes West (1948); Возвращение Октября / The Return of October (1948); Инцидент / Incident (1948); When My Baby Smiles at Me / When My Baby Smiles at Me (1948); Плохой мальчик / Bad Boy (1949); Жизнь Райли / The Life of Riley (1949); Сделав один неверный шаг / Take One False Step (1949); Miss Grant Takes Richmond / Miss Grant Takes Richmond (1949); Ключ от города / Key to the City (1950); Жёлтый таксист / The Yellow Cab Man (1950); Верховая езда / Riding High (1950); Большой куш / The Jackpot (1950); Джо Палука на боксёрском ринге / Joe Palooka in the Squared Circle (1950); Две девушки и парень / Two Gals and a Guy (1951); Джо Палука в тройном испытании / Joe Palooka in Triple Cross (1951); Приди и наполни чашу / Come Fill the Cup (1951); Я увижу тебя в моих снах / I’ll See You in My Dreams (1951); Мы не женаты! / We’re Not Married! (1952); История Уилла Роджерса / The Story of Will Rogers (1952); Какова цена славы / What Price Glory (1952); Crown Theatre with Gloria Swanson / Crown Theatre with Gloria Swanson (1952); Команда рэкета / Racket Squad (1953); Женщина навсегда / Forever Female (1953); Голливудские каскадёры / Hollywood Thrill-Makers (1954); Неожиданный / Suddenly (1954); Освободите место для папочки / The Danny Thomas Show (1954); The Colgate Comedy Hour / The Colgate Comedy Hour (1954); Театр комедии Эдди Кантора / The Eddie Cantor Comedy Theatre (1955); Звёздный дождь / Shower of Stars (1955); Шоу Стью Эрвина / The Stu Erwin Show (1955); Ночь охотника / The Night of the Hunter (1955); Решительная девушка / The Girl Rush (1955); Театр кинорежиссёров / Screen Directors Playhouse (1955); Театр Дэймона Раньона / Damon Runyon Theater (1955); Шайенн / Cheyenne (1956); Кульминация! / Climax! (1956); Приключения Оззи и Харриет / The Adventures of Ozzie and Harriet (1956); Звезда в пыли / Star in the Dust (1956); Миллионер / The Millionaire (1956); Альфред Хичкок представляет / Alfred Hitchcock Presents (1956—1957); Весеннее воссоединение / Spring Reunion (1957); Кавалькада Америки / Cavalcade of America (1957); Любить тебя / Loving You (1957); Предоставьте это Биверу / Leave It to Beaver (1957); Человек в тени / Man in the Shadow (1957/I); Беспокойное оружие / The Restless Gun (1957); Самка / The Female Animal (1958); Семья МакКой / The Real McCoys (1958); Playhouse 90 / Playhouse 90 (1958); Человек или револьвер / Man or Gun (1958); Засыпай, мой малыш / Rock-A-Bye Baby (1958); Однажды на лошади... / Once Upon a Horse… (1958) — почтальон; Последний салют / The Last Hurrah (1958); Деньги, женщины и револьверы / Money, Women and Guns (1958).

[468x698]

[468x698]1882

Федор Федорович Комиссаржевский

режиссер, педагог, художник, театральный организатор. Родился в Венеции. Отец – оперный певец Ф.П.Комиссаржевский, старшая сестра – актриса В.Ф.Комиссаржевская. Учился в Санкт-Петербургском университете и в Германии. Получил архитектурное образование. В 1903 вошел в число пайщиков Театра В.Ф.Комиссаржевской. Специально для театра переводил пьесы А.Стриндберга, К.Гамсуна, Фр.Грильпарцера, К.Гольдони. В сезон 1906–1907 возглавил постановочную часть театра, одновременно пробовал себя в качестве художника. В конфликте В.Э.Мейерхольда и Комиссаржевской принял сторону сестры. Как режиссер поставил в Театре Комиссаржевской Бесовское действо А.М.Ремизова (1907), У врат царства Гамсуна (1908), Флорентийскую трагедию О.Уайлда (1908), Черные маски Л.Андреева (совм. с А.П.Зоновым, 1908), Праматерь Грильпарцера (совместно с А.Н.Бенуа, 1909), Хозяйку гостиницы Гольдони (1909), Пелеаса и Мелисанду М.Метерлинка (1909), Юдифь Ф.Хеббеля (1909). В 1909 вместе с Н.Н.Евреиновым организовал из части труппы «Веселый театр для пожилых детей». Основой пародийного репертуара театра стали сочинения Козьмы Пруткова. В 1910 переехал в Москву, работал в Театре К.Н.Незлобина, поставил спектакли Не было ни гроша, да вдруг алтын А.Н.Островского (1910), Орленок Э.Ростана, Дама с камелиями А.Дюма (1911), Мещанин во дворянстве Мольера (1911), Псиша Ю.Беляева (1911), Принцесса Турандот К.Гоцци (1912), Фауст И.-В.Гете (первая часть, 1912), Идиот по Ф.Достоевскому (1913). В Малом театре ставил спектакли Лекарь поневоле Мольера (1913), Огненное кольцо С.Полякова (1913). В 1914, покинув незлобинский театр, Комиссаржевский открыл на основе театральной школы, созданной еще в 1910, небольшой театр, который назвал именем В.Ф.Комиссаржевской. Здесь осуществил ряд постановок: Дмитрий Донской В.Озерова (совместно с В.Сахновским, 1914), Гимн Рождеству по Ч.Диккенсу (1914), Скверный анекдот по Достоевскому (1915), Каждый человек (моралите 15 в.), Ночные пляски Ф.Сологуба (совместно с А.Зоновым), Выбор невесты Э.Т.А.Гофмана (совм. с Сахновским), Проклятый принц Ремизова (совместно с Зоновым, 1915), Майская ночь по Н.Гоголю (совместно с Зоновым), Электра Г.Гофмансталя (1916), Лисистрата Аристофана, Пан Ван Лерберга (совм. с Сахновским, 1917). Комиссаржевский много работал и как оперный режиссер, на сцене Оперного театра С.Зимина поставил Князя Игоря А.Бородина (1915), Орестею С.Танеева, Золотого петушка Н.Римского-Корсакова (1917), Бориса Годунова М.Мусоргского, Пиковую даму П.Чайковского, Лоэнгрина Р.Вагнера (1918). В 1918–1919 возглавлял Театр-студию ХПСРО (Художественно-просветительного союза рабочих организаций), объединив в одну труппу оперных солистов и драматических артистов. Постановки в этом театре Женитьбу Фигаро П.Бомарше, Сказки Гофмана Ж.Оффенбаха, Похищение из сераля В.А.Моцарта (совместно с В.Бебутовым), Бурю У.Шекспира (совместно с Бебутовым). Летом 1919 Комиссаржевский уехал из России для участия в Эдинбургском театральном фестивале. В Англии он ставил Князя Игоря (1919), Сестру Беатрис М.Метерлинка и Ревизора Гоголя (обе 1920), Шесть персонажей в поисках автора Л.Пиранделло (1921), Гонки за тенью В. фон Шольца, Дядю Ваню А.Чехова, У врат царства Гамсуна (все 1922). В сезон 1922–1923 осуществил ряд постановок в Нью-Йорском Театре «Гилд», последующие два сезона работал в Париже, поставил Клуб мандариновых уток Г.Дювернуа и П.Фортуни, Дорогу в Дувр А.Милна, Дуэнью Р.Шеридана в Театре Елисейских полей, Зигфрида Р.Вагнера и др. В 1925 открыл Театр «Радуга» в Париже. Сезон 1925–1926 Комиссаржевский снова в Лондоне, ставит Иванова (1925), Дядю Ваню, Трех сестер и Вишневый сад Чехова, Ревизора Гоголя, Екатерину Ивановну Л.Андреева (все 1926) и др. В 1927 Комиссаржевский работал в Италии, где осуществил постановки опер Моцарта, Д.-А.Россини, Ф.Альфано и др. В том же году на сцене лондонского «Театра Корт» поставил Павла I Д.Мережковского, Мистера Прохак А.Беннета, а для национального фестиваля в Голихеде – Борьбу за престол Х.Ибсена. В Драматическом обществе Оксфордского университета им поставлены Король Лир У.Шекспира (1927), 14 июля Р.Роллана (1928); в Апполо-театре – Латунное пресс-папье в по роману Достоевского Братья Карамазовы (1928). Большой успех имела драматическая инсценировка Пиковой дамы А.Пушкина в театре Н.Балиева «Летучая мышь», показанная вначале в Париже (1931), затем в других странах. В Мемориальном Шекспировском театре в Стратфорде-на-Эвоне Комиссаржевский осуществил цикл постановок шекспировских пьес: Венецианский купец (1932), Макбет (1933), Король Лир (1936), Укрощение строптивой, Комедия ошибок (обе 1939). В 1939 режиссер переехал в США. Среди его американских постановок Русский банк (соавтор, 1940), Преступление и наказание по Достоевскому (1947), Цимбелин Шекспира (1950) и др. Преподавал в Королевской академии драматического искусства в Лондоне. Часто выступал как художник в своих спектаклях. Комиссаржевский был посредником между русской и западной культурами. В частности, для англичан он открыл драматургию Чехова, Гоголя, подготовил почву для реформ П.Брука и П.Холла в театре. Умер Комиссаржевский в Дариене (штат Коннектикут, США) 16 апреля 1954 года.

1882

Михаил Бонифатьевич Шатилов

сибирский общественный и политический деятель, публицист, этнограф, эсер. Михаил Бонифатьевич родился в селе Смоленское Бийского округа Томской губернии (ныне Смоленского района Алтайского края), в семье сельского учителя, окончил духовное училище и духовную семинарию в Томске (1904). В 1909 году — юридический факультет Томского университета. Позже, по некоторым сведениям, также окончил два курса историко-филологического факультета того же университета. Служил помощником крестьянского начальника в Змеиногорском, Бийском и Барнаульском уездах Томской губернии, затем — присяжным поверенным. Со студенческих лет работал в газете «Сибирская жизнь» и «Ежемесячном журнале» В.С.Мироедова. Редактировал и издавал журнал «Сибирский студент» в 1914—1917 годах. С 25 марта по 27 июня и с 31 августа по 3 ноября 1917 года — редактор газеты «Голос Свободы», издательства Томского губернского комитета общественного порядка и безопасности (после 20 мая 1917 года — Губернского народного собрания). Шатилов был учеником и последователем Григория Николаевича Потанина, сторонником идей автономии Сибири. При царизме неоднократно подвергался арестам. В начале Февральской революции вступил в партию эсеров. Состоял помощником комиссара Временного правительства в Томской губернии, участвовал в работе московского Государственного совещания, был избран депутатом Всероссийского учредительного собрания от Алтайской горной думы, Алтайского губернского совета крестьянских депутатов и ПСР, но в его работе участия не принимал. Будучи членом исполкома Томского губернского собрания, Шатилов стал одним из организаторов комиссии по областному самоуправлению в Сибири. По его докладу 1я сессия Губернского народного собрания приняла резолюцию «Об Областной Думе» и «По областному самоуправлению». На первом Сибирском областном съезде в Томске (8-17 октября 1917) Шатилов выступил с докладом «Сибирь как составная часть Российской Федеративной Республики». Был избран в состав временного исполкома Сибирского областного съезда. На Чрезвычайном общесибирском съезде (6-15 декабря 1917 года) был избран от фракции эсеров в состав Временного Сибирского Областного Совета. В ночь на 26 января 1918 года вместе с другими депутатами Областной думы был по постановлению исполкома Совета рабочих и красноармейских депутатов арестован. Находился в заключении до 3 февраля 1918 года. Участники нелегальной сессии Сибирской Областной Думы в Томске в ночь на 29 января 1918 года заочно избрали Шатилова в состав Временного Правительства Автономной Сибири (П. Я. Дербера) в качестве министра без портфеля. После падения советской власти в Сибири 30 июня 1918 года Шатилов вошёл в состав Временного Правительства Автономной Сибири в качестве министра туземных дел. Будучи единственным эсером в правительстве, Шатилов вызвал неприязнь со стороны правой его части, в ночь на 21 сентября 1918 года был арестован и под угрозой расстрела подал прошение об отставке. После восстановления советской власти в Томске в декабре 1919 года Шатилов работал в университете на кафедре «Туземное право и быт» с 1920 по 1922 год, был одним из инициаторов создания и директором Томского краевого музея (1922—1933), занимался этнографическими исследованиями. В 1924 и 1926 годах организовал и провёл этнографические экспедиции в Нарымский край и на реку Вах. В 1927—1928 занимался изучением русского населения в районах рек Чулым и Шегарка. Публично через газету отрёкся от партии эсеров в декабре 1923 года. Несмотря на это, неоднократно задерживался органами ВЧК-ОГПУ (1920, 1921, 1931). В апреле 1933 года Шатилов был арестован по сфабрикованному обвинению в принадлежности и руководстве организацией «Белогвардейский заговор». Свою «вину» признал и 5 августа 1933 года коллегией ОГПУ СССР был приговорён к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Отбывал заключение на Соловках. В 1937 году был этапирован в Ленинград и 25 ноября 1937 приговорён к высшей мере наказания и расстрелян 12 декабря 1937 года. Место захоронения точно неизвестно. В июне 1959 года военным трибуналом Сибирского военного округа Шатилов был реабилитирован. Сочинения: «Культурно-экономические перспективы Сибири», Сибирский студент, 1914, № 2,3; «Исторический очерк и обзор Томского краеведческого музея», Труды Томского краеведческого музея, Томск, 1927, том 1; «Остяко-самоеды и тунгусы Принарымского района», Труды Томского краеведческого музея, Томск, 1927, том 1; «Ваховские остяки (Родовые и семейные отношения, управление, суд и обычное право)», Труды Томского краеведческого музея, Томск, 1929, том2; «Ваховские остяки (Этнографические очерки)», Труды Томского краеведческого музея, Томск, 1931, том 4. Источники: Гинс Г.К. «Сибирь, союзники и Колчак», Пекин, 1921, том 1; Шатилов Михаил Бонифатьевич, oblastnichestvo.lib.tomsk.ru; «Былое и новь: Краеведческий альманах», Томск, 1992; Вибе П.П. «Шатилов Михаил Бонифатьевич», Омский историко-краеведческий словарь, Москва, 1994; Лукина Н.В. «Шатилов как этнограф», Труды Томского краеведческого музея, Томск, 1994, том 7; Уйманов В.Н. «Репрессии. Как это было…: Западная Сибирь в конце 20х — начале 50-х годов», Томск, 1995; Шатилов, Михаил Бонифатьевич // Томск от А до Я: Краткая энциклопедия города. / Под редакцией доктора исторических наук Н.М.Дмитриенко. — 1-е издание. — Томск: Издательство НТЛ, 2004. — Страница 416. — 440 страниц. — 3000 экземпляров. — ISBN 5-89503-211-7.

[568x700]

[568x700] 1883

Эвальд Банзе (немецкое имя — Ewald Banse)