22 мая родились...

22-05-2025 03:53

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

[492x699]

[492x699]

1891

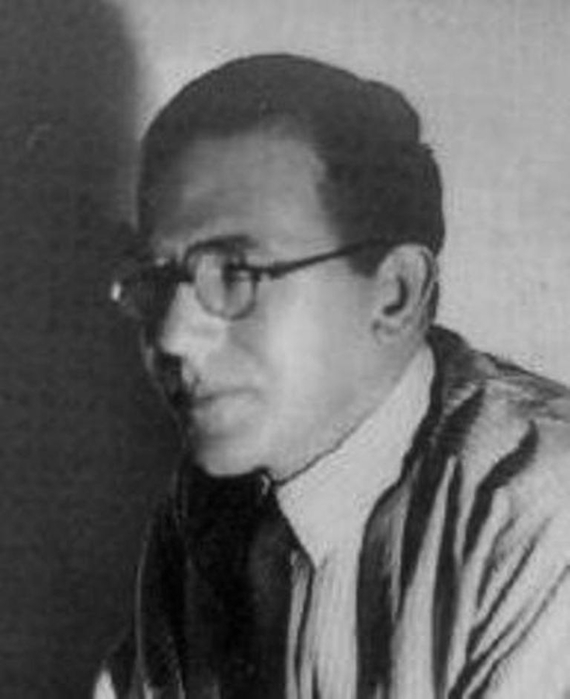

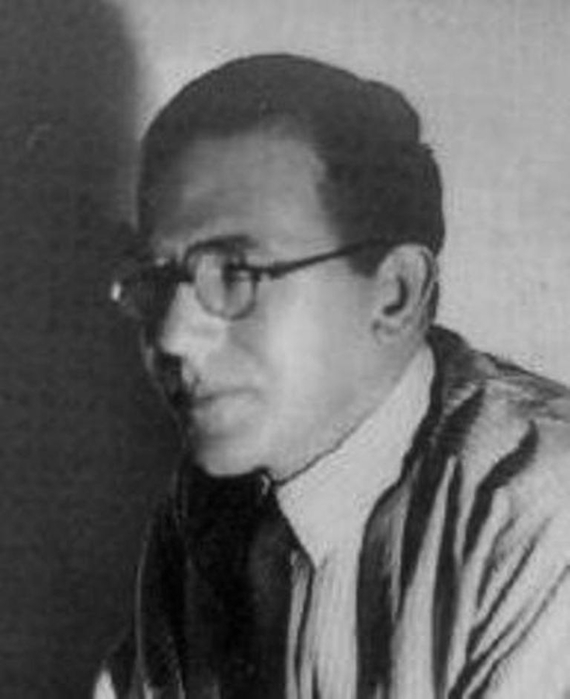

Иоганнес Роберт Бехер (Johannes Robert Becher)

немецкий писатель, теоретик искусства, общественный деятель. Родился в городе Мюнхен, Германская империя. Сын судебного чиновника; учился в университетах Мюнхена, Иены, Берлина. Первая публикация - гимн памяти Г.Клейста (1911). Стихи и рассказы Бехера опубликованы в сборнике "Милость одной весны" в 1913, роман "Земля" - в 1912, публицистические книги "De profundis Domine" - в 1913, "Распад и торжество" - в 1914. Творчество Бехера в то время было ярким проявлением экспрессионизма. Родился в Мюнхене. В 1914-1918 Бехер стал активным противником войны и немецкого милитаризма. В 1917 вступил в Независимую социал-демократическую партию, в 1918 - в "Союз Спартака". Член Коммунистической партии Германии (КПГ) с момента её создания (1918). Горячо приветствовал Октябрьскую революцию в лирических стихах и публицистике. С начала 1920-х гг. Бехер - сотрудник ЦО КПГ "Роте Фане" ("Rote Fahne"), член ЦК КПГ, депутат рейхстага от компартии. Его поэма "У гроба Ленина" (1924), сборник стихов "Труп на троне" (1925) и роман-репортаж "Люизит, или Единственно справедливая война" (1926) вызвали судебное преследование Бехера по обвинению в государственной измене. Международную кампанию в его защиту вели М.Горький, А.Барбюс, Р.Роллан. В 1927 Бехер впервые приехал в СССР. В 1931 опубликовал поэму "Великий план", посвященную социалистическому строительству. После установления в Германии фашистской диктатуры Бехер эмигрировал (1933); в 1935-1945 жил в СССР.

[700x366]

[700x366]

Был главным редактором немецкого издания журнала "Интернациональная литература". В 1943 участвовал в создании антифашистского национального комитета "Свободная Германия". Развитие Бехера в эти годы шло от экспрессионистской риторики к возрождению классической поэтики и реализму: сборники стихов "Искатель счастья и семь грехов" (1938), "Возрождение" (1940), "Германия зовёт" (1942), "Благодарность Сталинграду" (1943), автобиографический роман "Прощание" (1940, русский перевод 1942) и др. После возвращения на родину в 1945 Бехер - государственный деятель новой, социалистической Германии. Руководил Культурбундом, журналами "Ауфбау" ("Aufbau") и "Зинн унд форм" ("Sinn und Form"). В 1953 избран президентом Академии искусств ГДР. С 1956 министр культуры, член ЦК СЕПГ. В 1952 награжден Международной Ленинской премией "За укрепление мира между народами". В эти годы Бехер создал сборники "Возвращение на родину" (1946), "Народ, блуждающий во тьме" (1948), "Новые немецкие народные песни" (1950), "Счастье далей близко" (1951), "Немецкие сонеты" (1952), "Любовь не знает покоя" (1957).

Ф.Кремер. Иоганнес Бехер (бронза). Панков-парк (Берлин)

Автор национального гимна ГДР. Статьи Бехера по вопросам теории и истории искусства имели значение для развития марксистской эстетической мысли в ГДР и других странах: "...Дневник 1950" (1951), "В защиту поэзии" (1952, русский перевод 1959), "Поэтическое вероисповедание" (1954), "Сила поэзии" (1955), "Поэтический принцип" (1957). Скончался в городе Берлин, ГДР, 11 октября 1958 года. Награды: Серебряный орден «За заслуги перед Отечеством» (ГДР) (1954).

1891

Сёрен Альфред Йенсен (датское имя — Søren Alfred Jensen)

датский гимнаст. Родился в коммуне Веерст, Дания. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 1912 в командном первенстве по шведской системе. Умер в городе Денвер, штат Колорадо США, 16 мая 1978 года.

1891

Моисей Ефимович (Мойше Хаим-Берович) Мижирицкий (литературный псевдоним — Мойше Либес)

литературный критик, кандидат филологических наук (1943). Родился в посёлке Хабное, Радомысльский уезд, Киевская губерния, Российская империя. Отец, Хаим-Бэр Мижирицкий — прасол (торговец скотом), умер в 36 лет, мать, Либа Мижирицкая (урожденная Бородянская) — домохозяйка (убита в Бабьем Яру). Закончил хедере и иешиву, после революции работал учителем в еврейских школах Киева, учился на рабфаке. После его окончания поступил на литературно-лингвистическое отделение 2-го МГУ. Вернувшись в Киев, работал научным сотрудником в Институте еврейской культуры и его наследнике — Кабинете еврейской культуры при ВУАН (в 1921—1936 гг. — Всеукраинская академия наук). Первые литературно-критические статьи появились в еврейской прессе в 1924. Писал на идиш, печатался в газетах «Пролетарише фон», «Дер штерн», в журнале «Фармест», «Советише литератур». В 1930-х гг. работал над составлением учебников литературы и языка идиш для еврейской школы. Первый из них (совм. с А.Абчуком и И.Родаком) — для 5-го класса — вышел в 1932. Автор книг «Давид Бергельсон» (1935), «Литерариш-критише этюдн» («Литературно-критические этюды», 1940), в которые вошли статьи о творчестве Д.Н.Гофштейна, И.С.Фефера, М.М.Даниэля и других еврейских писателей. По некоторым данным, был членом ЕАК (Еврейского Антифашистского Комитета). После войны собирал материалы для «Чёрной книги» И.Г.Эренбурга и В.С.Гроссмана, работал над монографией «Начало еврейской советской прозы» и материалами об участии евреев в партизанском движении. Арестован 16 июля 1951 года, присужден к десяти годам лишения свободы и умер в арестантском вагоне по пути в лагерь строгого режима 18 декабря 1951 года.

1892

Ханс Гольник (немецкое имя — Hans Gollnick)

немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал пехоты, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями. Родился в посёлке Гурзна, Пруссия, Германская империя, ныне Злотув, Злотувский повят, Великопольское воеводство, Польша. В марте 1912 года поступил на военную службу, фанен-юнкером (кандидат в офицеры), в пехотный полк. С августа 1913 года — лейтенант.

Первая мировая война

На фронте с начала войны. 26 августа 1914 года был тяжело ранен, находился в госпитале до марта 1915 года. С июня 1915 года — командир пехотной роты. С октября 1916 года — старший лейтенант. За время войны награждён Железными крестами II и I классов.

Между мировыми войнами

Продолжил службу в рейхсвере. К началу Второй мировой войны — командир пехотного полка, полковник.

Вторая мировая война

В сентябре — октябре 1939 года участвовал в Польской кампании. Награждён планками к Железным крестам (повторное награждение). В мае — июне 1940 года участвовал во Французской кампании. С 1 июня 1941 года — генерал-майор, в командном резерве. С октября 1941 года участвовал в боевых действиях на территории СССР, командир 36-й моторизованной дивизии (на Московском направлении). В ноябре 1942 года награждён Рыцарским крестом Железного креста. С января 1943 года — генерал-лейтенант. В августе 1943 года награждён Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту, назначен командующим 46-м танковым корпусом. С октября 1943 года — генерал пехоты. С марта 1944 года — командующий 28-м армейским корпусом (в Прибалтике). С апреля 1945 года — в командном резерве. С мая 1945 года командовал войсками вермахта в районе Фленсбурга. Сдался в плен британским войскам. Освобождён из плена 5 февраля 1946 года. Умер в городе Гамбург, ФРГ, 15 февраля 1970 года. Награды: Рыцарский крест Железного креста с дубовыми листьями; Железный крест I класса; Железный крест II класса; Чёрный нагрудный знак «За ранение» (нацистская Германия). Литература: Fellgiebel, Walther-Peer. Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939—1945. Friedburg, Podzun-Pallas, 2000. ISBN 3-7909-0284-5

1892

Ян Лайнерт (верхне-лужицкое имя — Jan Lajnert)

серболужицкий писатель, поэт и педагог. Родился в городе Ракецы (Кёнигсварта), Баутцен, Саксония, Германская империя. В 1909 году окончил среднюю школу в селе Войерецы (Хойерсверда), после чего поступил в педагогическое училище в городе Рухбах, где обучался до 912 года. Потом работал учителем в Шварцвальде. В 1913—1914 года был учителем в деревне Холи, с 1915 года — в Бела-Воде, с 1915 года по 1921 год — в Горне-Козлы, с 1922 года по 1933 год — в Дельни-Вуйезде. Познакомившись с Якубом Лоренц-Залеским и Якубом Скалей, стал публиковать свои произведения в сербодужицкой газете «Serbski dźenik». Основал в деревне Дельни-Вуйезд сельский хор «Zahrodka». Пел в основанном Бярнатом Крауцем хоре «Lumir». Принимал активное участие в деятельности серболужицкого спортивного общества «Сербский Сокол» и народном серболужицком театре. В 1923 году издал свою первую книгу «Serbska hola». В 1923 году вступил в культурно-просветительскую организацию «Матица сербская». В 1935 году был выслан нацистскими властями из Верхней Лужицы и работал до 1939 года в деревне Пархвитц. В 1940 году его переселили в Польшу, в которой находился до апреля 1945 года, когда был направлен советский лагерь перемещённых лиц около Киева. В октябре 1945 года возвратился на родину. С 1946 года по 1950 год работал научным сотрудником и директором Серболужицкого педагогического института в Радворе (Радибор). С 1951 года по 1960 год был школьным инспектором и учителем в деревне Бочецы. В 1965 году вышел на пенсию. Скончался в деревне Розводецы, Ширгисвальде-Киршау, Баутцен, Саксония, ГДР, 14 ноября 1974 года. Награды: Лауреат литературной премии культурно-просветительской организации «Домовина» (1962). Сочинения: Serbska hola, 1923; Wyskow sapy, sylzow kapy, Budyšin 1928; Rostlinske mjena. Serbske. Němske. Łaćanske. Rjadowane po přirodnym systemje. Volk und Wissen Volkseigener Verlag Berlin (1954); Šěrik, měrik, bałdrijan, поэтический сборник, Budyšin 1962; Žana chójna přewysoka, Budyšin 1963; Посмертное издание: Žana chojna přewysoko. Budyšin, 1975. Литература: Гугнин А. А., Введение в историю серболужицкой словесности и литературы от истоков до наших дней, Российская академия наук, Институт славяноведения и балканистики, научный центр славяно-германских отношений, М., 1997, страницы 128, 141—142, 144, 160, 175—176, 180, ISBN 5-7576-0063-2; Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow, wud. wot: Jan Šołta, Pětr Kunze a Franc Šěn, Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina, 1984; K. Lorenc, Wólny wjerš Jana Lajnerta — Lětopis A 12 (1965)1, str. 45-96; Mysle wo basniku serbskeje hole — Rozhlad 17 (1967), 5. str. 177—181; F. Mětšk, Nekrolog — Rozhlad 24 (1974), 12, str. 477—480.

1892

Николай Феофанович Яковлев

советский лингвист-кавказовед, специалист по теоретической и прикладной лингвистике, фонолог и социолингвист. Активный участник языкового строительства и борьбы с безграмотностью в 1920—1930-е годы. Первым предложил определение фонемы как собственно лингвистической единицы (1923). Родился в дворянской казачьей семье, в хуторе Булгурино, область Войска Донского, Российская империя. Окончил 1-ю Московскую гимназию с золотой медалью, затем Московский университет (1916), ученик Ф.Ф.Фортунатова. Один из основателей и руководителей Московского лингвистического кружка. В ноябре 1917 участвовал в захвате власти большевиками в Москве, вступил в РКП(б). Заведующий отделом печати Военно-революционного комитета в Москве, закрыл газету «Русские ведомости». В конце 1918 решил вернуться к научной деятельности, для чего ему пришлось сдать партбилет. Позже пытался вновь вступить в партию, но неудачно. Во время Гражданской войны в России мать Яковлева Александру Константиновну крестьяне закопали живьём в землю. Брат Павел воевал на стороне белых и эвакуировался в Турцию. С 1920 года по инициативе А.А.Шахматова ежегодно возглавлял экспедиции для изучения языков Северного Кавказа и Дагестана. В экспедициях принимал участие также Лев Иванович Жирков. Председатель Технографической комиссии Всесоюзного центрального комитета нового алфавита (ВЦКНА), занимавшегося разработкой алфавитов для бесписьменных (или имеющих арабицу) языков СССР (принимал также участие в комиссии по латинизации русского письма). Разработал математическую формулу алфавита в соответствии с фонологической системой языка. Ему принадлежит известное определение создателей алфавитов (таких, как Вульфила, Месроп Маштоц, Кирилл и Мефодий) как «стихийных фонологов». Предложил диграфы и вспомогательные знаки для письменности кавказских языков (написания вида къ, кI). Автор работ по описанию языков Кавказа. В 1930-е годы частично перешёл на позиции марризма.

Профессор Московского института востоковедения (1946), Военного института иностранных языков, доктор филологических наук (1947). Сотрудник Института языка и мышления (с 1936), в 1942—1950 заведующий сектором кавказских языков этого института. После разгрома марризма Сталиным в 1950 году Яковлев был уволен со всех мест работы и заболел психически, прожив в таком состоянии больше 20 лет. Умер в городе Москва, РСФСР, СССР, 30 декабря 1974 года. Награды: Орден Трудового Красного Знамени (10 июня 1945). Внучка Н.Ф.Яковлева — писательница Людмила Петрушевская.

Основные работы

Книги: Таблицы фонетики кабардинского языка. Москва, 1923 (фонологическая часть перепечатана в журнале «Вопросы языкознания», 1983, № 6, страницы 128—134); Ингуши, Москва — Ленинград, 1925; Материалы для кабардинского словаря, Москва, 1927; Краткая грамматика адыгейского (кяхского) языка для школы и самообразования. 1930 (в соавторстве с Д.А.Ашхамафом); Языки и народы Кавказа. Краткий обзор и классификация. Тифлис, 1930; Краткая грамматика кабардино-черкесского языка. Ворошиловск, 1938; Синтаксис чеченского литературного языка, Москва — Ленинград, 1940; Грамматика адыгейского литературного языка. Москва — Ленинград, 1941 (совместно с Д.А.Ашхамафом); Как люди научились говорить. Москва, 1945 (совместно с В.К.Никольским; 2-е издание. 1949 под заглавием «Как возникла человеческая речь»); Грамматика литературного кабардино-черкесского языка, Москва — Ленинград, 1948; Морфология чеченского языка. Грозный, 1960. Статьи: Математическая формула построения алфавита (опыт практического приложения лингвистической теории) // Культура и письменность Востока. Книга I. — Баку, 1928. Страницы 41—64; За латинизацию русского алфавита // Культура и письменность Востока. Книга VI. — Баку, 1930. Страницы 27—43; Историко-материалистическая лингвистика и грамматика // Русский язык в советской школе. — 1930. — № 1. — Страницы 26-33; Унификация алфавитов горских языков Северного Кавказа // Культура и письменность горских народов Северного Кавказа. — Владикавказ, 1930. Страницы 21-61; Аналитический или новый алфавит? // Культура и письменность Востока. Книга Х. — Баку, 1931. Страницы 43-60; Итоги латинизации алфавитов в СССР // Революция и письменность. — 1932. — № 4-5. — Страницы 25-43; О развитии и очередных проблемах латинизации алфавитов // Революция и национальности. — 1936. — № 2. — Страницы 25—38.

Литература

Дважды умерший // Алпатов В.М. Языковеды. Востоковеды. Историки. — Москва : Языки славянских культур, 2012. — 374 страницы; Алпатов В.М. Москва лингвистическая / Научный совет Российской Академии Наук по изучению и охране культурного и природного наследия. — Москва : Издательство Института иностранных языков, 2001. — Страницы 30—34. — 104 страницы. — (Природное и культурное наследие Москвы). — 500 экземпляров. — ISBN 5-88966-028-4; Алпатов В.М. Русская латиница Н.Ф.Яковлева // Научный диалог. — 2015. — № 3 (39). — Страницы 8—28; Алпатов В.М. Филологи и революция // Новое литературное обозрение. 2002. № 53; Алпатов В.М. Яковлев Николай Феофанович // Отечественные лингвисты XX в. Часть 3: Т — Я / ответственный редактор Ф.М.Березин. — Москва : ИНИОН Российской Академии Наук, 2003. — Страницы 148—157; Яковлев Николай Феофанович / Алпатов В.М. // Большая российская энциклопедия : [в 35 томах] / главный редактор Ю.С.Осипов. — Москва : Большая российская энциклопедия, 2004—2017. Ашнин Ф.Д., Алпатов В.М. Жизнь и труды Николая Феофановича Яковлева // Известия Российской Академии Наук. Серия литературы и языка. 1994. № 4, 5; Концевич Л.П. Николай Феофанович Яковлев (к 75-летию со дня рождения) // Известия Академии Наук СССР. СЛЯ. 1967. № 6. Страницы 557—560; Н.Ф.Яковлев и советское языкознание / ответственный редактор Ю.Д.Дешериев. Москва, 1988; Панов М.В. Теория фонем Н.Ф.Яковлева и создание новых письменностей // Народы Азии и Африки. 1974. № 4. Страницы 210—223; Людмила Петрушевская. Маленькая девочка из «Метрополя»; Петренко Д.И., Штайн К.Э. Лингвистическая палеонтология культуры: Языкознание. Кавказоведение. — Ростов-на-Дону: «Полиграф-Сервис», 2017. — 462 страницы. — ISBN 978-5-9906581-6-5 (о Н.Ф.Яковлеве страницы 277—337); Реформатский А.А. Из истории отечественной фонологии: Очерк. Хрестоматия. — Москва: Наука, 1970. — Страницы 14—26. — 5600 экземпляров; Сидоров В.Н. О московской фонологической школе // Развитие фонетики современного русского литературного языка. Фонологические подсистемы. — Москва : Наука. — Страницы 10—13; Ashnin F. D., Alpatov V. M. N. F. Jakovlev, 1892—1974 // Histoire — Epistémologie — Langage, t. XVII, fasc. 2, (Paris), 1995, p. 147—162; Caucasica: Кавказоведение. Страницы прошлого. По материалам архива и библиотеки Северо-Кавказского горского историко-лингвистического научно-исследовательского института имени С.М.Кирова (1926—1937): Антология / Составители, авторы биографических справок К.Э.Штайн, Д.И.Петренко. — Ростов- на- Дону: ИП К.Р.Попов «Полиграф-Сервис», 2017. — 1148 страниц. — ISBN 978-5-9906581-7-2 (работы Н.Ф.Яковлева «Культура кабардинцев и черкесов в прошлом и настоящем» (1928) и «Материалы для кабардинского словаря» (1927) представлены на страницах 98-195, 908—1102; биобиблиографическая справка о Н.Ф.Яковлеве страницы 93-97; статья М.М.Сакиева «Тридцать лет изучения кабардинского языка» (1948): страницы 199—211).

1893

Карл Никерсон Ллевеллин (Karl Nickerson Llewellyn)

известный американский учёный-правовед, представитель реалистической школы права. «Журнал правовых исследований» признал Ллевеллина одним из двадцати самых цитируемых учёных-юристов XX века. Карл Ллевеллин родился в городе Сиэтл, штат Вашингтон, США, но вырос в Бруклине. Он посещал Йельский колледж и юридический факультет Йельского университета, где служил в качестве главного редактора Йельского юридического журнала. Ллевеллин учился за границей в Сорбоннe в Париже, когда началась Первая мировая война в 1914 году. Он с сочувствием относился к немецким идеям и поехал в Германию в попытке поступить на службу в немецкую армию, но попытка не увенчалась успехом из-за его отказа отречься от своего американского гражданства. Тем не менее, Ллевеллину было разрешено сражаться в составе 78-м пехотного прусского полка, где он был ранен в Первой битве при Ипре. За свои действия он был повышен в звании до унтер-офицера и получил Железный крест 2-го класса. Проведя десять недель в немецкой больнице в Нюртингене, после того как его ходатайство остаться на службе без принесения присяги на верность Германии было отклонено, Ллевеллин вернулся в Соединенные Штаты и продолжил обучение в Йельском университете в марте 1915 . Удивительно, но после того как Соединённые Штаты вступили в войну, Ллевеллин попытался поступить на службу и в армию США. Он был отвергнут в связи с его участием в немецкой кампании. Ллевеллин устроился работать на юридический факультет Колумбийского университета в 1925 году, где оставался до 1951 года, после чего перешёл в Правовую школу Чикагского университета. К тому времени в Колумбии Ллевеллин стал одним из основных учёных-правоведов своего времени и был ключевой фигурой в дискуссии по поводу правового реализма. Он также являлся главным составителем Единообразного торгового кодекса (ЕТК) США. Позже он женился на коллеге, профессоре права и составителе ЕТК Зое Менчикофф, которая впоследствии стала деканом школы права Университета Майами. Ллевеллин умер в городе Чикаго, штат Иллинойс, США, от сердечного приступа, 13 февраля 1962 года. Награды: Железный крест II класса.

Ллевеллин и правовой реализм

Ллевеллин и правовые реалисты уделяли большее внимание фактам конкретных дел, нежели общим правовым нормам. Юриспруденция, утверждали реалисты, не дедуктивная наука. Ллевеллин известен своим заявлением, сделанным в курсе лекций под названием «Куст ежевики», о том, что действия должностных лиц — судей, шерифов, клерков, тюремщиков и адвокатов — и являются, на его взгляд, самим правом. Однако этот возможный подход к определению сущности права был подвергнут критике, как неполный, в книге Г.Л.А.Харта «Понятие права» (The Concept of Law), которая имела значительное влияние на юриспруденцию в целом. Основные труды: 1930: The Bramble Bush: On Our Law and Its Study (1930), written especially for first-year law students. A new edition, edited and with an introduction by Steven Sheppard, was published in 2009 by Oxford University Press; 1941: The Cheyenne Way (with E. Adamson Hoebel) (1941), University of Oklahoma Press; 1960: The Common Law Tradition-Deciding Appeals (1960), Little, Brown and Company; 1962: Jurisprudence: Realism in Theory and Practice (1962); 1989: The Case Law System in America, edited and with an introduction by Paul Gewirtz, University of Chicago Press; 2011: The Theory of Rules, edited and with and Introduction by Frederick Schauer, University of Chicago Press. Дополнительная литература: William Twining. Karl Llewellyn and the Realist Movement. London: Weidenfeld and Nicolson 1973; Norman, Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1973; George W. Liebman. The Common Law Tradition: A Collective Portrait of Five Legal Scholars. New Brunswick: Transaction Publishers 2005; Mathieu Deflem. Sociology of Law: Visions of a Scholarly Tradition. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2008.; Roger Cotterrell. The Politics of Jurisprudence. Second revised and enlarged edition. Oxford: Oxford University Press, 2003; Neil Duxbury. Patterns of American Jurisprudence. Oxford: Oxford University Press.

[600x604]

[600x604]

1893

Масимилиано Роми (Massimiliano Romi)

итальянский шахматист, мастер. Хорват по национальности. Родился в городе Бузет на полуострове Истрия (в конце XIX в. — территория Австро-Венгрии, после I Мировой войны — Итальянское королевство, область Венеция-Джулия). Итальянское написание имени и фамилии (Romih) принял в результате проводившейся при Муссолини политики итальянизации. В советских шахматных изданиях 1920-х гг. его фамилия часто писалась как Ромих или Ромиг. Букву «h» от фамилии он отбросил только после турнира в Сан-Ремо 1930 г. Участвовал в международных соревнованиях в составе сборной Италии. Неоднократно был призером итальянских чемпионатов. Умер 24 апреля 1979 года.

Участники турнира в Сан-Ремо (1930 г.). Сидят (слева направо): Колле, Боголюбов, Шпильман, Алехин, Росселли (председатель оргкомитета), Нимцович, Видмар, Тартаковер. Стоят (слева направо): Ауэс, Ейтс, Грау, Мароци, Кмох, Роми, Монтичелли, Рубинштейн, Арайса.

Спортивные результаты:

1894

Леонид Васильевич Бобкин

советский военачальник, генерал-майор (1940). Погиб на фронте в Великой Отечественной войне. Родился в селе Среднее Егорлыкское, Медвеженский уезд, Ставропольская губерния, Российская империя. Участник Первой мировой войны. В 1917 году вступил в Красную Гвардию. В Красной Армии с 1918 года. Воевал на Гражданской войне, в 1919 году был командиром отдельного отряда. С января 1920 года служил в 57-м кавалерийском полку 14-й Майкопской кавалерийской дивизии помощником командира полка, а в июне 1920 года стал командиром полка. В послевоенное время продолжал командовать тем же полком. Окончил Московскую пехотную школу имени М.Ю.Ашенбреннера (впоследствии переименована в Тамбовское пехотное училище) и Кавалерийские курсы усовершенствования командного состава конницы РККА (ККУКС) в Ленинграде в 1925 году, где учился с Г К.Жуковым, К.К.Рокоссовским, И.Х.Баграмяном, А.И.Ерёменко, П.Л.Романенко и другими. В 1930 году повторно окончил ККУКС. С июня 1936 года исполнял должность начальника ККУКС РККА, в ноябре 1937 года утверждён в должности начальника этих курсов. С сентября 1939 года — командующий армейской кавалерийской группой Киевского особого военного округа. 4 ноября 1939 года присвоено звание комкор. Во время Великой Отечественной войны был командующим группой войск 38-й армии Юго-Западного фронта, помощником командующего Юго-Западным фронтом по кавалерии, командующим армейской группой войск этого фронта. Участвовал в Львовско-Черновицкой и Киевской оборонительных операциях. Погиб 26 мая 1942 года вместе со своим девятнадцатилетним сыном Игорем в окружении во время Харьковского сражения около села Лозовенька, Балаклейского района (тогда Петровского района) Харьковской области. Во время войны считался пропавшим без вести. Похоронен вместе с сыном в братской могиле у села Лозовенька. Воинские звания: Полковник (1936); Комбриг (22 февраля 1938); Комдив (16 августа 1938); Комкор (4 ноября 1939); Генерал-майор (4 июня 1940). Награды: Орден Красного Знамени; Орден Отечественной войны I степени (6 мая 1965, посмертно); Медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (22 февраля 1938). Литература: Москаленко К.С. На Юго-Западном направлении. Воспоминания командарма. Книга I]; Артём Анфиногенов. Котёл, Изюм — Барвенково, 42; Баграмян И.Х. Так начиналась война. — Москва: Воениздат, 1977; В сражениях за Победу. Боевой путь 38-й армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945. — Москва: Наука, 1975; Отдали жизнь за Родину... // «Военно-исторический журнал». — 1991. — № 11.

[561x699]

[561x699]

1894

Марта Грэхем (Martha Graham)

американская танцовщица, педагог и хореограф (автор более 190 постановок). Родилась в Питтсбурге (штат Пенсильвания). В 1916 поступила в школу танца «Денишоун» (Р.Сен-Дени – Т.Шоуна) в Лос-Анджелесе и через несколько лет дебютировала в составе труппы «Денишоун» в спектакле на ацтекские мотивы Ксочитл (Xochitl, 1920). В течение двух лет выступала в бродвейском шоу Гринич-виллидж фоллиз (1923–1925), затем преподавала в музыкальной школе Истмана в Рочестере. В 1930 основала в Нью-Йорке «Репертуарный танцевальный театр». К своей знаменитой постановке Весны священной И.Ф.Стравинского в 1930 она привлекла хореографа Л.Ф.Мясина и дирижера Л.Стоковского. В 1932 стала первой представительницей танцевального искусства, получившей Гуггенхеймовскую стипендию. В некоторых постановках Грэхем, например в Темной долине (Dark Meadow, музыка Чавеса, 1946), посвященной теме реинкарнации, действие происходит вне времени и пространства, здесь отсутствуют человеческие персонажи. Ряд работ Грэхем имеют особую задачу: таков спектакль Письмо миру (Letter to the World, музыка Хантера Джонсона, 1940), который раскрывает духовный мир американской поэтессы 19 в. Эмили Дикинсон. Грэхем многократно обращалась к трагическим образам женщин прошлого. Так, балет Пещера сердца (Cave of the Heart, музыка С.Барбера, 1946) посвящен страшной мести Медеи, а балет Ночное путешествие (Night Journey, музыка У.Шумена, 1947) – ужасной судьбе царицы Иокасты, матери Эдипа. Среди других значительных работ Грэхем – Легенда о Юдифи (музыка Шумена, 1950); воспоминание об американских пионерах-первопроходцах – Весна в Аппалачских горах (музыка А.Копленда, 1944; киноверсия – 1958); и прославление мира танца – Акробаты Бога (музыка К.Суримаха, 1960). Первая «полнометражная» работа Грэхем – Клитемнестра (музыка Халима Эль-Дабха, 1958) явилась результатом сочетания таланта с мастерством. Более поздние постановки Грэхем – Федра (музыка Роберта Старера, 1962), Полуявь – полусон (Part Real – Part Dream, музыка Мордехая Сетера, 1965), Древние времена (Archaic Hours, музыка Юджина Лестера, 1969) и Деяния света (Acts of Light, музыка Норманс Делло Джойо, 1981). Труппа Марты Грэхем получила международную известность после гастролей по Европе и Ближнему Востоку. Постоянным местом пребывания как труппы, так и школы Грэхем стал «Центр современного танца Марты Грэхем» в Нью-Йорке. В 1957 был снят фильм Мир танцовщицы (A Dancer World), где в живой форме раскрываются основные идеи Грэхем и прекрасно представлена ее труппа. Ее книга Тетради Марты Грэхем (The Notebooks of Martha Graham, 1973) проливает свет на источник вдохновения Грэхем как танцовщицы и хореографа. В 1984 Грэхем получила орден Почетного легиона. Умерла Грэхем в Нью-Йорке 1 апреля 1991 года.

1894

Иван Евдокимович Ерошин

русский советский поэт и журналист. Родился в селе Ново-Александрово, Рязанская губерния, Российская империя, в семье малоземельного крестьянина. В 1909 г., после смерти отца, ушёл на торфяные разработки С.Морозова. Работал в Москве и Петербурге мальчиком на побегушках в трактире и булочной, разносчиком газет и аптекарских товаров. В 1912 г. вступил в революционный кружок, стал корреспондентом и распространителем «Правды», в которой в 1913 г. опубликовал первое стихотворение. Во время гражданской войны в Сибири работал в политотделе 5-й армии, сотрудничал в армейской газете «Красный стрелок». После окончания войны остался в Сибири. С 1929 г. жил в Хакасии — в селе Иудино и Абакане, где сотрудничал в газете «Советская Хакасия». С 1943 г. жил и работал в Москве. На творчество Ерошина начала 1920-х гг. заметно повлиял С.Есенин, с которым поэт был знаком. Основополагающим для поэзии Ерошина последующих лет стало знакомство с природой Горного Алтая, с жизнью, бытом и устной поэзией ойротского народа. Сборник «Песни Алтая» (1935), опирающийся на ойротский фольклор, вызвал восторженный отклик Ромена Роллана. Библиография: Переклик: Стихи. 1-е издание — Новониколаевск: Сибгосиздат, 1922. — 32 страницы; Синяя юрта: Первая книга стихов. [—1928] / Обложка Б.Титова. — Москва : Федерация, 1929. — 112 страницы; Песни Алтая / [Предисловие А.Облонского]. — Новосибирск: Западно-Сибирское краевое издательство, 1935. — 102 страницы; Песни Алтая: [Стихи] / Художник А.Булгаков. — Москва : Советский писатель, 1937. — 84 страницы; Иван Черноус: Поэма. — Абакан: Советская Хакасия, 1942. — 24 страницы; Утренний привет: Стихи. — Москва : Советский писатель, 1956. — 175 страниц; Песни Алтая: (Книга стихов) / [Послесловие А.Ореховского]. — [Барнаул]: Алтайское книжное издательство, . — 151 страница; Горное озеро: [Стихи] / [Предисловие К.Урманова]. — Новосибирск: Зап.-Сибирское книжное издательство, 1966. — 208 страниц; Золотой месяц: Стихотворения / [Художник Е.Ф.Зайцев]. — Новосибирск: Книжное издательство, 1990. — 141 страница; Стихотворения. — Красноярск: ИПК «Платина», 1999. — 55 страниц. — (Поэты свинцового века; Выпуск 5). Хакасский фольклор / [Предисловие Г. Толстовой; Художники В.Тодыкова, В.Свалова]. — Абакан: Хакасское кн. издательство, 2010. — 131 с.

1894

Ириней (сербское имя — Иринеј, в миру — Милан Джорджевич, Милан Ђорђевић)

епископ Сербской православной церкви, епископ Далматинский. 22 мая 1894 году родился в деревне Врнчани близ Горнего Милановца, Королество Сербия, в семье Добросава и Драгини Джорджевич и при крещении получил имя Милан. Начальную школу он окончил в Такове, затем учился в Семинарии Святого Саввы в Белграде. Сразу после начала Первой мировой войны призван на военную службу, на которой оставался до конца 1915 года, когда он принял монашество с именем Ириней. Архиерейским Собором направлен в Петроградскую духовную академию для получения высшего богословского образования. В России пробыл недолго; в конце 1916 года из-за предреволюционной ситуации и очень суровой зимы переехал в Оксфорд, где продолжал своё богословское образование и с успехом защитил диссертацию на тему «Религиозные споры XVI века». Во время учёбы был секретарём, а затем и председателем Сербского бюро в Англии. По возвращении на родину в 1919 году был рукоположен в сан диакона и направлен на Православный богословский факультет Афинского университета, где в 1924 году защитил докторскую степень. 29 октября 1928 года избран викарным епископом Сремским. 25 ноября 1928 года в Белградской Соборной церкви был хиротонисан в викарного епископа Сремского. Хиротонию совершили: Патриарх Сербский Димитрий, митрополит Черногорско-Приморский Гавриил (Дожич) и епископ Темишварский Георгий (Летич). 2 октября 1931 года избран епископом Далматинским со кафедрой в Шибенике.

С приходом епископа Иринея в Далмацию церковная жизнь края получила новый импульс. После усилий, которые длились более двух веков, началось строительство храма Святого Саввы в Сплите, а на Висе, где после первой мировой войны возникло движение за переход в православие, епископ Ириней освятил новый храм святых Кирилла и Мефодия, который после Второй мировой войны разрушен при очень странных обстоятельствах. В Шибенике, где находилась его кафедра, епископ Ириней имел часто контакты с английскими официальными лицами. 6 декабря 1933 года в своём доме провёл учредительное собрание французского общества в Шибенике. 21 июня 1936 года Архиерейским Собором СПЦ назначен администратором (временным управляющим) Американско-Канадской епархии. Летом 1937 года посетил приходы Американско-Канадской епархии. 22 июня 1938 года освобождён от управления Американско-Канадской епархии. Принял активное участие в путче 27 марта 1941 года, в результате которого было сорвано присоединение Югославии к Тройственному пакту. В начале второй мировой войны епископ Ириней был интернирован итальянскими войсками в лагерь близ Флоренции и освобождён только после капитуляции Италии, произошедшей 9 сентября 1943 года. В Риме он был одним из членов новоучреждённого Политического отделения Центрального национального комитета Равногорского движения вплоть до середины сентября 1945 года. Из Италии уехал в Америку, где служил на приходе в городе Стубенвилль, штат Огайо, а также был профессором духовной семинарии в Монастыре Святого Саввы в Либертивилле. В 1949 году уехал в Англию и работал в Кембриджском университете. В 1951 году стал одним из основателей Союза сербских писателей за рубежом. Скончался в городе Кембридж, Англия, Великобритания, 27 августа 1952 года и был похоронен на Бромптонском кладбище в Лондоне. Слово на его отпевании произнёс Слободан Йованович. Его кости были перенесены в Сербию; 27 июня 1997 года в Врнчанах их захоронил епископ Жички Стефан (Боца). Кроме прочих, панихиду служил и Патриарх Сербский Павел.

1894

Фридрих Поллок (немецкое имя — Friedrich Pollock)

немецкий социолог и экономист. Один из основателей Института социальных исследований во Франкфурте-на-Майне, представитель Франкфуртской школы неомарксистской теории. Родился в городе Фрайбург-им-Брайсгау, Баден-Вюртемберг, Германская империя. Отец — владелец кожевенного завода, еврейского происхождения. В 1911 году подружился с М.Хоркхаймером, их дружба продолжалась до смерти Поллока. В 1917 году во Франкфурте познакомился с наследником богатого состояния Феликсом Вайлемruen, на пожертвования которого в 1923 году был основан Институт социальных исследований при факультете экономики и общественных наук Франкфуртского университета. В 1923 году получил докторскую степень во Франкфурте, защитив диссертацию по экономике на тему «Теория денег у Маркса». Осенью 1927 года ездил в научную командировку от института в СССР и опубликовал затем монографию об экспериментах по планированию в СССР. В начале 1928 года у директора Института социальных исследований К.Грюнберга случился инсульт, и он отошёл от дел. До назначения на этот пост М.Хоркхаймера в январе 1931 года временным директором института был Поллок. В период, когда институт возглавлял Хоркхаймер, Поллок был его опорой в практических, организационных и финансовых делах института. В 1933 года эмигрировал сначала в Женеву, затем в Париж, большую часть эмиграции провёл в Нью-Йорке. В 1950 году вернулся во Франкфурт-на-Майне. Умер в деревне Монтаньола, кантон Тичино, Швейцария, 16 декабря 1970 года. Был женат на Карлоте Вайль, двоюродной сестре Феликса Вайля.

Взгляды

По мнению Поллока новые элементы в развитии капитализма (международное разделение труда, последствия военного социализма и мировая кредитная система) хотя и обостряют протекание кризиса капитализма, но приводят не к замене его иным общественным строем, а к трансформации прежних рыночных механизмов в более централизованные и планомерные. Здесь Поллок фактически повторял идею Р.Гильфердинга об эволюции капиталистической экономики. Фашизм осмысливался Поллоком с экономической стороны именно как проведение планового начала в интересах сохранения капитализма. Этот тезис об изменении социального порядка западных обществ от либерализма к тоталитаризму на принципиально неизменном экономическом фундаменте стал основой политической теории Франкфуртской школы в 1930—1940-е годы. Поллок считал, что в СССР сложился государственный капитализм, похожий на бюрократическую структуру интервенционистского государства, реализуемую в США Ф.Рузвельтом во время Нового курса. Анализировал типы государственного капитализма на примере СССР, национал-социалистической Германии и США эпохи Ф.Рузвельта. Труды: Zur Geldtheorie von Karl Marx. Inauguraldissertation. Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität Frankfurt am Main [Masch.] 1923, [Nachdruck: Frankfurt am Main 1971 sowie Freiburg/Wien 2018, S. 23–127.]; “Die planwirtschaftlichen Versuche in der Sowjetunion”, Leipzig: Schriften des Instituts für Sozialforschung an der Universität Frankfurt am Main, 1929; Die gegenwärtige Lage des Kapitalismus und die Aussichten einer planwirtschaftlichen Neuordnung. In: Zeitschrift für Sozialforschung 1, 1932; "State Capitalism: Its Possibilities and Limitations", in "Studies in Philosophy and Social Science", issue IX (1941), гг. 200-225. Литература: Дмитриев А.Н. Марксизм без пролетариата: Георг Лукач и ранняя Франкфуртская школа (1920—1930-е гг.). — Санкт-Петербург: Европейский университет в Санкт-Петербурге; Летний сад, 2004. — 528 страниц.

[474x700]

[474x700]

1895

Анна Николаевна Чуева

колхозница колхоза «Золотой колос» Кумертауского района Башкирской АССР. Родилась в селе Вязовое, ныне Прохоровского района Белгородской области, в крестьянской семье. Русская. Окончила начальную школу. Рано оставшись без отца, девочка познала тяжкий и неблагодарный труд «в людях». В 1927 году вместе с семьей переехала в Башкирию. Поселились Чуевы на хуторе Чикановский Куюргазинского района Башкирской АССР. С 1929 года трудилась в колхозе «Путь труда» Язлавского сельсовета Куюргазинского района, с 1937 года работала звеньевой, бригадиром в этом же колхозе. Все годы своего труда А.Н.Чуева находилась в числе передовиков колхозного производства, показывая образцы ударной работы. На уборке урожая 1944 года ежедневно связывала по 2,5-3,5 тысячи снопов при норме 400. 11 августа 1944 года связала 5200 снопов, в результате чего заработала 12 пудов зерна. Весь заработок этого дня внесла в Фонд победы Красной Армии. 30 августа 1945 года связала 8300 снопов, убрав хлеба с площади 5 гектаров при норме 0,45 гектара. За работу ей было выделено 18 пудов хлеба, 22 премии, в том числе куплен и перевезен на усадьбу пятистенный дом, крытый железом, обстановка для дома, скотина. 27 августа 1946 года связала 10 160 снопов овса, тем самым выполнила 21 норму по уборке урожая. В 1951 году возглавила овощеводческое звено колхоза «Золотой колос» Куюргазинского района. Звено, руководимое А.Н.Чуевой, ежегодно добивалось высоких показателей при выращивании овощей, картофеля и сахарной свеклы. В 1964 году с каждого гектара было получено по 480 центнеров сладких корней. В 1965 году коллектив звена собрал с каждого гектара 390 центнеров помидоров, 800 центнеров капусты, 400 центнеров огурцов. Являясь подлинным мастером своего дела, А.Н.Чуева поддерживала тесную связь с колхозниками своего района, а также других районов республики, передавала опыт молодым труженикам полей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1966 года за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок картофеля, овощей и другой продукции, Чуевой Анне Николаевне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР второго созыва (1947-1951), Верховного Совета Башкирской АССР третьего, четвертого созывов (1951-1959). Жила в деревне Кунакбаево Кумертауского, ныне - Куюргазинского района. Скончалась 7 июля 1973 года. Награждена двумя орденами Ленина (1949, 1966), медалями. В целях увековечения памяти Героя в деревне Кунакбаево на доме, в котором проживала А.Н.Чуева, установлена мемориальная доска.

1896

Николай Сидорович Власик (белорусское имя — Мікалай Сідаравіч Уласік)

сотрудник органов государственной безопасности СССР. Начальник охраны И.В.Сталина (1931—1952). Генерал-лейтенант (1945). Лишён звания и наград (1953). Восстановлен в звании (2000), награды возвращены дочери (2001). Родился в деревне Бабиничи, Слонимский уезд Гродненская губерния, Российская империя, в крестьянской семье. Окончил три класса сельской церковно-приходской школы. В 13 лет уже начал заниматься трудовой деятельностью: чернорабочий у помещика, землекоп на железной дороге, чернорабочий на бумажной фабрике в Екатеринославе.

Н.С.Власик, 1920-е годы

В марте 1915 года был призван на военную службу. Служил в 167-м Острожском пехотном полку, в 251-м запасном пехотном полку. За храбрость в боях Первой мировой получил Георгиевский крест. В дни Октябрьской революции, будучи в звании унтер-офицера, вместе со взводом перешёл на сторону Советской власти. В ноябре 1917 года он поступил на службу в московскую милицию. С февраля 1918 года — в Красной Армии, участник боёв на Южном фронте под Царицыном, был помощником командира роты в 38-м рабочем Рогожско-Симоновском пехотном полку. Член РКП(б) с 1918 года. В сентябре 1919 года переведён в органы ВЧК, работал под непосредственным руководством Дзержинского в центральном аппарате, был работником особого отдела, старшим уполномоченным активного отделения оперативной части. С мая 1926 года стал старшим уполномоченным Оперативного отделения ОГПУ, с января 1930 года — помощник начальника отделения там же.

Н.С.Власик (слева) и К.Е.Ворошилов возле мавзолея В.И.Ленина. Конец 1920-х — начало 1930 годов

Начальник охраны Сталина

В 1927 году был совершён террористический акт: неизвестный бросил бомбу в здание комендатуры на Лубянке. Это послужило толчком к созданию структуры, ответственной за безопасность Кремля и первых лиц страны. В 1927 годувозглавил спецохрану Кремля и стал фактическим начальником охраны Сталина. При этом официальное наименование его должности неоднократно изменялось в связи с постоянными реорганизациями и переподчинениями в органах безопасности. С середины 1930-х годов — начальник отделения 1-го отдела (охрана высших должностных лиц) Главного управления государственной безопасности НКВД СССР, с ноября 1938 года — начальник 1-го отдела там же. В феврале—июле 1941 года этот отдел находился в составе Народного комиссариата государственной безопасности СССР, затем был возвращён в НКВД СССР. С ноября 1942 года (после неудавшегося 6 ноября на Красной площади Москвы нападения Савелия Дмитриева на автомобиль Анастаса Микояна) — первый заместитель начальника 1-го отдела НКВД СССР, начальник, первый заместитель начальника 6-го Управления НКГБ СССР (1943—1946), начальник Управления охраны № 2 МГБ СССР (апрель — декабрь 1946), начальник Главного управления охраны МГБ СССР (декабрь 1946 — апрель 1952). Власик долгие годы был личным телохранителем Сталина и дольше всех продержался на этом посту. Придя в его личную охрану в 1931 году, он не только стал её начальником, но и перенял многие бытовые проблемы семьи Сталина, членом которой был по существу. После смерти жены Сталина Н.С.Аллилуевой он был также воспитателем детей, практически выполнял функции мажордома.

Н.С.Власик с женой Марией Семёновной, 1930-е годы

«Он [Н.С.Власик] просто мешал Берии добраться до Сталина, потому что отец бы не дал ему умереть. Он не стал бы ждать сутки за дверями, как те охранники 1 марта 1953 года, когда Сталин «проснётся»…»

Власик крайне негативно оценивается Светланой Аллилуевой в книге «Двадцать писем к другу» и положительно — приёмным сыном Сталина А.Ф.Сергеевым, который считает, что роль и вклад Власика ещё не оценены до конца.

«Основной обязанностью его было обеспечение безопасности Сталина. Труд этот был нечеловеческий. Всегда ответственность головой, всегда жизнь на острие. Он прекрасно знал и друзей, и недругов Сталина. И знал, что его жизнь и жизнь Сталина очень тесно связаны между собой, и неслучайно, когда месяца за полтора-два до смерти Сталина вдруг его арестовали, он сказал: «Меня арестовали, значит, скоро не будет Сталина». И, действительно, после этого ареста Сталин прожил немного.»

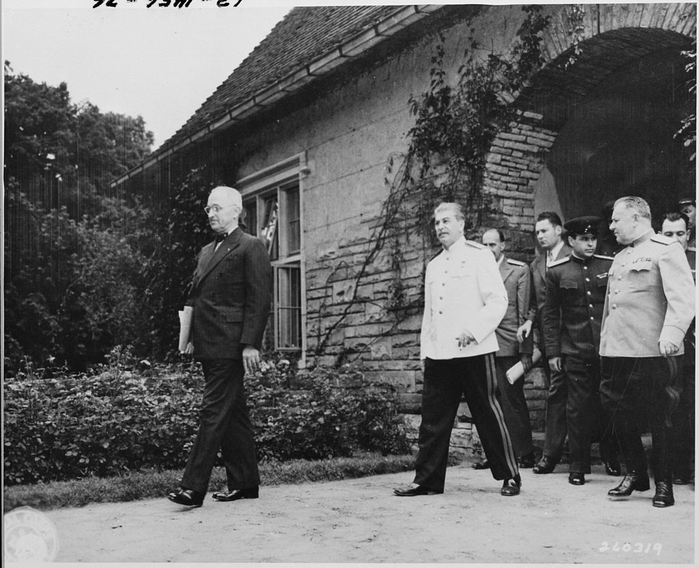

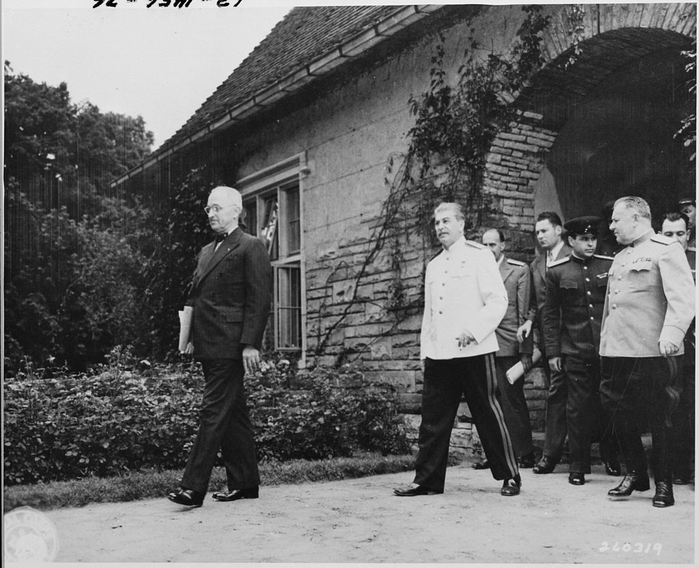

Н.С.Власик (крайний справа) сопровождает И. В. Сталина на Потсдамской конференции, 1 августа 1945 года

«Что у Власика вообще была за работа? Это была работа день и ночь, не было 6-8-часового рабочего дня. У него вся жизнь была работа, и он жил около Сталина. Рядом с комнатой Сталина была комната Власика…»

«Он понимал, что живёт для Сталина, чтобы обеспечить работу Сталина, а значит, и советского государства. Власик и Поскрёбышев были как две подпорки для той колоссальной деятельности, не оценённой ещё до конца, которую вёл Сталин, а они остались в тени. И с Поскрёбышевым поступили плохо, ещё хуже — с Власиком.» — Артём Сергеев. «Беседы о Сталине».

В 1947 году избран депутатом Московского городского совета депутатов трудящихся 2-го созыва.

В мае 1952 года был снят с должности начальника охраны Сталина и направлен в уральский город Асбест заместителем начальника Баженовского исправительно-трудового лагеря МВД СССР. Новым начальником охраны Сталина был назначен полковник Н.П.Новик.

Н.С.Власик в рабочем кабинете. Начало 1940-х годов

Арест, суд, ссылка

В начале декабря 1952 года был арестован по делу врачей (а 16 декабря и исключён из партии), поскольку «обеспечивал лечением членов правительства и отвечал за благонадёжность профессуры».

«До 12 марта 1953 г. Власик допрашивался почти ежедневно. Следствие по делу Власика велось по двум направлениям: разглашение секретных сведений и расхищение материальных ценностей… После ареста Власика у него на квартире было обнаружено несколько десятков документов с грифом «секретно»… Будучи в Потсдаме, куда он сопровождал правительственную делегацию СССР, Власик занимался барахольством…»

17 января 1953 года Военная коллегия Верховного Суда СССР признала его виновным в злоупотреблении служебным положением при особо отягчающих обстоятельствах, приговорив по ст. 193-17 п. «б» УК РСФСР (злоупотребление властью, при наличии особо отягчающих обстоятельств) к 10 годам ссылки, лишению генеральского звания и государственных наград.

По амнистии 27 марта 1953 года срок Власику был сокращён до пяти лет, без поражения в правах. Направлен для отбывания ссылки в Красноярск. Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 15 декабря 1956 года Власик был помилован со снятием судимости, но в воинском звании и наградах восстановлен не был.

В своих воспоминаниях Власик писал:

«Я был жестоко обижен Сталиным. За 25 лет безупречной работы, не имея ни одного взыскания, а только одни поощрения и награды, я был исключён из партии и брошен в тюрьму. За мою беспредельную преданность он отдал меня в руки врагов. Но никогда, ни одной минуты, в каком бы состоянии я ни находился, каким бы издевательствам я ни подвергался, находясь в тюрьме, я не имел в своей душе зла на Сталина.»

Последние годы

Жил в Москве. Скончался в городе Москва, РСФСР, СССР, от рака лёгких, 18 июня 1967 года.

Похоронен на Новом Донском кладбище.

28 июня 2000 года постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации приговор 1956 года в отношении Власика отменён и уголовное дело прекращено «за отсутствием состава преступления». В октябре 2001 года дочери генерал-лейтенанта Власика были возвращены награды, конфискованные по приговору суда.

Награды: знак Георгиевский крест IV степени; Три ордена Ленина (26 апреля 1940, 21 февраля 1945, 16 сентября 1945); Четыре ордена Красного Знамени(28 августа 1937, 20 сентября 1943, 3 ноября 1944, 20 июля 1949); Орден Кутузова I степени (24 февраля 1945); Орден Красной Звезды (14 мая 1936) — «за организацию и проведение образцового порядка в день первомайского парада и демонстрации»; Медаль «XX лет РККА» (22 февраля 1938); Медаль «За оборону Москвы»; Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»; Два знака Почётный работник ВЧК-ГПУ (20 декабря 1932, 16 декабря 1935). Специальные и воинское звания: Майор госбезопасности (11 декабря 1935); Старший майор госбезопасности (26 апреля 1938); Комиссар госбезопасности III ранга (28 декабря 1938); Генерал-лейтенант (12 июля 1945).

Личная жизнь

Жена — Мария Семёновна Власик (1908—1996). Приёмная дочь — племянница Надежда Николаевна Власик-Михайлова (1935 — не позднее 2017), работала художественным редактором и художником-графиком в издательстве «Наука». Николай Власик увлекался фотографией. Ему принадлежит авторство многих уникальных фотографий Иосифа Сталина, членов его семьи и ближайшего окружения. Киновоплощения: 1983 — Красный монарх «Red Monarch» (Англия) (в роли Глинн Эдвардс); 1991 — Ближний круг (в роли Олег Табаков); 2005 — В круге первом (в роли Дмитрий Титов); 2006 — Сталин. Live (в роли Юрий Гамаюнов); 2009 — Приказано уничтожить! Операция: «Китайская шкатулка» (в роли Михаил Самохвалов); 2011 — Ялта-45 (в роли Борис Каморзин); 2013 — Сын отца народов (в роли Юрий Лахин); 2013 — Убить Сталина (в роли Владимир Юматов). 2015 — Власик. Тень Сталина (в роли Константин Милованов); 2021 — Мария. Спасти Москву (в роли Станислав Селиванов); 2022 — Первый Оскар (в роли Станислав Стрелков). Литература: Власик Н.С. Воспоминания о И.В.Сталине; Власик Н.С. // Петров Н.В., Скоркин К.В. Кто руководил НКВД, 1934—1941: справочник / Под редакцией Н.Г.Охотина и А.Б.Рогинского. — Москва : Звенья, 1999. — 502 страницы. — 3000 экземпляров. — ISBN 5-7870-0032-3.; Логинов В.М. Тени Сталина: Генерал Власик и его соратники. — Москва: Современник, 2000. — 152 страницы. — ISBN 5-270-01297-9; Артём Сергеев, Екатерина Глушик. Беседы о Сталине. — Москва : Крымский мост-9Д, 2006. — 192 страницы. — (Сталин: Первоисточники). — 5000 экземпляров. — ISBN 5-89747-067-7; Артём Сергеев, Екатерина Глушик. Как жил, работал и воспитывал детей И.В.Сталин. Свидетельства очевидца. — Москва: Крымский мост-9Д, НТЦ «Форум», 2011. — 288 страниц. — (Сталин: Первоисточники). — 2000 экземпляров. — ISBN 978-5-89747-062-4; Колесник А.Н. Главный телохранитель вождя. // Военно-исторический журнал. — 1989. — № 12. — Страницы85-92; Жирнов Е. «Запугивал женщин, принуждая их к сожительству» // «Коммерсантъ-Власть» № 51 от 24 декабря 2012.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

[492x699]

[492x699]1891

Иоганнес Роберт Бехер (Johannes Robert Becher)

немецкий писатель, теоретик искусства, общественный деятель. Родился в городе Мюнхен, Германская империя. Сын судебного чиновника; учился в университетах Мюнхена, Иены, Берлина. Первая публикация - гимн памяти Г.Клейста (1911). Стихи и рассказы Бехера опубликованы в сборнике "Милость одной весны" в 1913, роман "Земля" - в 1912, публицистические книги "De profundis Domine" - в 1913, "Распад и торжество" - в 1914. Творчество Бехера в то время было ярким проявлением экспрессионизма. Родился в Мюнхене. В 1914-1918 Бехер стал активным противником войны и немецкого милитаризма. В 1917 вступил в Независимую социал-демократическую партию, в 1918 - в "Союз Спартака". Член Коммунистической партии Германии (КПГ) с момента её создания (1918). Горячо приветствовал Октябрьскую революцию в лирических стихах и публицистике. С начала 1920-х гг. Бехер - сотрудник ЦО КПГ "Роте Фане" ("Rote Fahne"), член ЦК КПГ, депутат рейхстага от компартии. Его поэма "У гроба Ленина" (1924), сборник стихов "Труп на троне" (1925) и роман-репортаж "Люизит, или Единственно справедливая война" (1926) вызвали судебное преследование Бехера по обвинению в государственной измене. Международную кампанию в его защиту вели М.Горький, А.Барбюс, Р.Роллан. В 1927 Бехер впервые приехал в СССР. В 1931 опубликовал поэму "Великий план", посвященную социалистическому строительству. После установления в Германии фашистской диктатуры Бехер эмигрировал (1933); в 1935-1945 жил в СССР.

[700x366]

[700x366]Был главным редактором немецкого издания журнала "Интернациональная литература". В 1943 участвовал в создании антифашистского национального комитета "Свободная Германия". Развитие Бехера в эти годы шло от экспрессионистской риторики к возрождению классической поэтики и реализму: сборники стихов "Искатель счастья и семь грехов" (1938), "Возрождение" (1940), "Германия зовёт" (1942), "Благодарность Сталинграду" (1943), автобиографический роман "Прощание" (1940, русский перевод 1942) и др. После возвращения на родину в 1945 Бехер - государственный деятель новой, социалистической Германии. Руководил Культурбундом, журналами "Ауфбау" ("Aufbau") и "Зинн унд форм" ("Sinn und Form"). В 1953 избран президентом Академии искусств ГДР. С 1956 министр культуры, член ЦК СЕПГ. В 1952 награжден Международной Ленинской премией "За укрепление мира между народами". В эти годы Бехер создал сборники "Возвращение на родину" (1946), "Народ, блуждающий во тьме" (1948), "Новые немецкие народные песни" (1950), "Счастье далей близко" (1951), "Немецкие сонеты" (1952), "Любовь не знает покоя" (1957).

Ф.Кремер. Иоганнес Бехер (бронза). Панков-парк (Берлин)

Автор национального гимна ГДР. Статьи Бехера по вопросам теории и истории искусства имели значение для развития марксистской эстетической мысли в ГДР и других странах: "...Дневник 1950" (1951), "В защиту поэзии" (1952, русский перевод 1959), "Поэтическое вероисповедание" (1954), "Сила поэзии" (1955), "Поэтический принцип" (1957). Скончался в городе Берлин, ГДР, 11 октября 1958 года. Награды: Серебряный орден «За заслуги перед Отечеством» (ГДР) (1954).

1891

Сёрен Альфред Йенсен (датское имя — Søren Alfred Jensen)

датский гимнаст. Родился в коммуне Веерст, Дания. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 1912 в командном первенстве по шведской системе. Умер в городе Денвер, штат Колорадо США, 16 мая 1978 года.

1891

Моисей Ефимович (Мойше Хаим-Берович) Мижирицкий (литературный псевдоним — Мойше Либес)

литературный критик, кандидат филологических наук (1943). Родился в посёлке Хабное, Радомысльский уезд, Киевская губерния, Российская империя. Отец, Хаим-Бэр Мижирицкий — прасол (торговец скотом), умер в 36 лет, мать, Либа Мижирицкая (урожденная Бородянская) — домохозяйка (убита в Бабьем Яру). Закончил хедере и иешиву, после революции работал учителем в еврейских школах Киева, учился на рабфаке. После его окончания поступил на литературно-лингвистическое отделение 2-го МГУ. Вернувшись в Киев, работал научным сотрудником в Институте еврейской культуры и его наследнике — Кабинете еврейской культуры при ВУАН (в 1921—1936 гг. — Всеукраинская академия наук). Первые литературно-критические статьи появились в еврейской прессе в 1924. Писал на идиш, печатался в газетах «Пролетарише фон», «Дер штерн», в журнале «Фармест», «Советише литератур». В 1930-х гг. работал над составлением учебников литературы и языка идиш для еврейской школы. Первый из них (совм. с А.Абчуком и И.Родаком) — для 5-го класса — вышел в 1932. Автор книг «Давид Бергельсон» (1935), «Литерариш-критише этюдн» («Литературно-критические этюды», 1940), в которые вошли статьи о творчестве Д.Н.Гофштейна, И.С.Фефера, М.М.Даниэля и других еврейских писателей. По некоторым данным, был членом ЕАК (Еврейского Антифашистского Комитета). После войны собирал материалы для «Чёрной книги» И.Г.Эренбурга и В.С.Гроссмана, работал над монографией «Начало еврейской советской прозы» и материалами об участии евреев в партизанском движении. Арестован 16 июля 1951 года, присужден к десяти годам лишения свободы и умер в арестантском вагоне по пути в лагерь строгого режима 18 декабря 1951 года.

1892

Ханс Гольник (немецкое имя — Hans Gollnick)

немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал пехоты, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями. Родился в посёлке Гурзна, Пруссия, Германская империя, ныне Злотув, Злотувский повят, Великопольское воеводство, Польша. В марте 1912 года поступил на военную службу, фанен-юнкером (кандидат в офицеры), в пехотный полк. С августа 1913 года — лейтенант.

Первая мировая война

На фронте с начала войны. 26 августа 1914 года был тяжело ранен, находился в госпитале до марта 1915 года. С июня 1915 года — командир пехотной роты. С октября 1916 года — старший лейтенант. За время войны награждён Железными крестами II и I классов.

Между мировыми войнами

Продолжил службу в рейхсвере. К началу Второй мировой войны — командир пехотного полка, полковник.

Вторая мировая война

В сентябре — октябре 1939 года участвовал в Польской кампании. Награждён планками к Железным крестам (повторное награждение). В мае — июне 1940 года участвовал во Французской кампании. С 1 июня 1941 года — генерал-майор, в командном резерве. С октября 1941 года участвовал в боевых действиях на территории СССР, командир 36-й моторизованной дивизии (на Московском направлении). В ноябре 1942 года награждён Рыцарским крестом Железного креста. С января 1943 года — генерал-лейтенант. В августе 1943 года награждён Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту, назначен командующим 46-м танковым корпусом. С октября 1943 года — генерал пехоты. С марта 1944 года — командующий 28-м армейским корпусом (в Прибалтике). С апреля 1945 года — в командном резерве. С мая 1945 года командовал войсками вермахта в районе Фленсбурга. Сдался в плен британским войскам. Освобождён из плена 5 февраля 1946 года. Умер в городе Гамбург, ФРГ, 15 февраля 1970 года. Награды: Рыцарский крест Железного креста с дубовыми листьями; Железный крест I класса; Железный крест II класса; Чёрный нагрудный знак «За ранение» (нацистская Германия). Литература: Fellgiebel, Walther-Peer. Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939—1945. Friedburg, Podzun-Pallas, 2000. ISBN 3-7909-0284-5

1892

Ян Лайнерт (верхне-лужицкое имя — Jan Lajnert)

серболужицкий писатель, поэт и педагог. Родился в городе Ракецы (Кёнигсварта), Баутцен, Саксония, Германская империя. В 1909 году окончил среднюю школу в селе Войерецы (Хойерсверда), после чего поступил в педагогическое училище в городе Рухбах, где обучался до 912 года. Потом работал учителем в Шварцвальде. В 1913—1914 года был учителем в деревне Холи, с 1915 года — в Бела-Воде, с 1915 года по 1921 год — в Горне-Козлы, с 1922 года по 1933 год — в Дельни-Вуйезде. Познакомившись с Якубом Лоренц-Залеским и Якубом Скалей, стал публиковать свои произведения в сербодужицкой газете «Serbski dźenik». Основал в деревне Дельни-Вуйезд сельский хор «Zahrodka». Пел в основанном Бярнатом Крауцем хоре «Lumir». Принимал активное участие в деятельности серболужицкого спортивного общества «Сербский Сокол» и народном серболужицком театре. В 1923 году издал свою первую книгу «Serbska hola». В 1923 году вступил в культурно-просветительскую организацию «Матица сербская». В 1935 году был выслан нацистскими властями из Верхней Лужицы и работал до 1939 года в деревне Пархвитц. В 1940 году его переселили в Польшу, в которой находился до апреля 1945 года, когда был направлен советский лагерь перемещённых лиц около Киева. В октябре 1945 года возвратился на родину. С 1946 года по 1950 год работал научным сотрудником и директором Серболужицкого педагогического института в Радворе (Радибор). С 1951 года по 1960 год был школьным инспектором и учителем в деревне Бочецы. В 1965 году вышел на пенсию. Скончался в деревне Розводецы, Ширгисвальде-Киршау, Баутцен, Саксония, ГДР, 14 ноября 1974 года. Награды: Лауреат литературной премии культурно-просветительской организации «Домовина» (1962). Сочинения: Serbska hola, 1923; Wyskow sapy, sylzow kapy, Budyšin 1928; Rostlinske mjena. Serbske. Němske. Łaćanske. Rjadowane po přirodnym systemje. Volk und Wissen Volkseigener Verlag Berlin (1954); Šěrik, měrik, bałdrijan, поэтический сборник, Budyšin 1962; Žana chójna přewysoka, Budyšin 1963; Посмертное издание: Žana chojna přewysoko. Budyšin, 1975. Литература: Гугнин А. А., Введение в историю серболужицкой словесности и литературы от истоков до наших дней, Российская академия наук, Институт славяноведения и балканистики, научный центр славяно-германских отношений, М., 1997, страницы 128, 141—142, 144, 160, 175—176, 180, ISBN 5-7576-0063-2; Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow, wud. wot: Jan Šołta, Pětr Kunze a Franc Šěn, Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina, 1984; K. Lorenc, Wólny wjerš Jana Lajnerta — Lětopis A 12 (1965)1, str. 45-96; Mysle wo basniku serbskeje hole — Rozhlad 17 (1967), 5. str. 177—181; F. Mětšk, Nekrolog — Rozhlad 24 (1974), 12, str. 477—480.

1892

Николай Феофанович Яковлев

советский лингвист-кавказовед, специалист по теоретической и прикладной лингвистике, фонолог и социолингвист. Активный участник языкового строительства и борьбы с безграмотностью в 1920—1930-е годы. Первым предложил определение фонемы как собственно лингвистической единицы (1923). Родился в дворянской казачьей семье, в хуторе Булгурино, область Войска Донского, Российская империя. Окончил 1-ю Московскую гимназию с золотой медалью, затем Московский университет (1916), ученик Ф.Ф.Фортунатова. Один из основателей и руководителей Московского лингвистического кружка. В ноябре 1917 участвовал в захвате власти большевиками в Москве, вступил в РКП(б). Заведующий отделом печати Военно-революционного комитета в Москве, закрыл газету «Русские ведомости». В конце 1918 решил вернуться к научной деятельности, для чего ему пришлось сдать партбилет. Позже пытался вновь вступить в партию, но неудачно. Во время Гражданской войны в России мать Яковлева Александру Константиновну крестьяне закопали живьём в землю. Брат Павел воевал на стороне белых и эвакуировался в Турцию. С 1920 года по инициативе А.А.Шахматова ежегодно возглавлял экспедиции для изучения языков Северного Кавказа и Дагестана. В экспедициях принимал участие также Лев Иванович Жирков. Председатель Технографической комиссии Всесоюзного центрального комитета нового алфавита (ВЦКНА), занимавшегося разработкой алфавитов для бесписьменных (или имеющих арабицу) языков СССР (принимал также участие в комиссии по латинизации русского письма). Разработал математическую формулу алфавита в соответствии с фонологической системой языка. Ему принадлежит известное определение создателей алфавитов (таких, как Вульфила, Месроп Маштоц, Кирилл и Мефодий) как «стихийных фонологов». Предложил диграфы и вспомогательные знаки для письменности кавказских языков (написания вида къ, кI). Автор работ по описанию языков Кавказа. В 1930-е годы частично перешёл на позиции марризма.

Профессор Московского института востоковедения (1946), Военного института иностранных языков, доктор филологических наук (1947). Сотрудник Института языка и мышления (с 1936), в 1942—1950 заведующий сектором кавказских языков этого института. После разгрома марризма Сталиным в 1950 году Яковлев был уволен со всех мест работы и заболел психически, прожив в таком состоянии больше 20 лет. Умер в городе Москва, РСФСР, СССР, 30 декабря 1974 года. Награды: Орден Трудового Красного Знамени (10 июня 1945). Внучка Н.Ф.Яковлева — писательница Людмила Петрушевская.

Основные работы

Книги: Таблицы фонетики кабардинского языка. Москва, 1923 (фонологическая часть перепечатана в журнале «Вопросы языкознания», 1983, № 6, страницы 128—134); Ингуши, Москва — Ленинград, 1925; Материалы для кабардинского словаря, Москва, 1927; Краткая грамматика адыгейского (кяхского) языка для школы и самообразования. 1930 (в соавторстве с Д.А.Ашхамафом); Языки и народы Кавказа. Краткий обзор и классификация. Тифлис, 1930; Краткая грамматика кабардино-черкесского языка. Ворошиловск, 1938; Синтаксис чеченского литературного языка, Москва — Ленинград, 1940; Грамматика адыгейского литературного языка. Москва — Ленинград, 1941 (совместно с Д.А.Ашхамафом); Как люди научились говорить. Москва, 1945 (совместно с В.К.Никольским; 2-е издание. 1949 под заглавием «Как возникла человеческая речь»); Грамматика литературного кабардино-черкесского языка, Москва — Ленинград, 1948; Морфология чеченского языка. Грозный, 1960. Статьи: Математическая формула построения алфавита (опыт практического приложения лингвистической теории) // Культура и письменность Востока. Книга I. — Баку, 1928. Страницы 41—64; За латинизацию русского алфавита // Культура и письменность Востока. Книга VI. — Баку, 1930. Страницы 27—43; Историко-материалистическая лингвистика и грамматика // Русский язык в советской школе. — 1930. — № 1. — Страницы 26-33; Унификация алфавитов горских языков Северного Кавказа // Культура и письменность горских народов Северного Кавказа. — Владикавказ, 1930. Страницы 21-61; Аналитический или новый алфавит? // Культура и письменность Востока. Книга Х. — Баку, 1931. Страницы 43-60; Итоги латинизации алфавитов в СССР // Революция и письменность. — 1932. — № 4-5. — Страницы 25-43; О развитии и очередных проблемах латинизации алфавитов // Революция и национальности. — 1936. — № 2. — Страницы 25—38.

Литература

Дважды умерший // Алпатов В.М. Языковеды. Востоковеды. Историки. — Москва : Языки славянских культур, 2012. — 374 страницы; Алпатов В.М. Москва лингвистическая / Научный совет Российской Академии Наук по изучению и охране культурного и природного наследия. — Москва : Издательство Института иностранных языков, 2001. — Страницы 30—34. — 104 страницы. — (Природное и культурное наследие Москвы). — 500 экземпляров. — ISBN 5-88966-028-4; Алпатов В.М. Русская латиница Н.Ф.Яковлева // Научный диалог. — 2015. — № 3 (39). — Страницы 8—28; Алпатов В.М. Филологи и революция // Новое литературное обозрение. 2002. № 53; Алпатов В.М. Яковлев Николай Феофанович // Отечественные лингвисты XX в. Часть 3: Т — Я / ответственный редактор Ф.М.Березин. — Москва : ИНИОН Российской Академии Наук, 2003. — Страницы 148—157; Яковлев Николай Феофанович / Алпатов В.М. // Большая российская энциклопедия : [в 35 томах] / главный редактор Ю.С.Осипов. — Москва : Большая российская энциклопедия, 2004—2017. Ашнин Ф.Д., Алпатов В.М. Жизнь и труды Николая Феофановича Яковлева // Известия Российской Академии Наук. Серия литературы и языка. 1994. № 4, 5; Концевич Л.П. Николай Феофанович Яковлев (к 75-летию со дня рождения) // Известия Академии Наук СССР. СЛЯ. 1967. № 6. Страницы 557—560; Н.Ф.Яковлев и советское языкознание / ответственный редактор Ю.Д.Дешериев. Москва, 1988; Панов М.В. Теория фонем Н.Ф.Яковлева и создание новых письменностей // Народы Азии и Африки. 1974. № 4. Страницы 210—223; Людмила Петрушевская. Маленькая девочка из «Метрополя»; Петренко Д.И., Штайн К.Э. Лингвистическая палеонтология культуры: Языкознание. Кавказоведение. — Ростов-на-Дону: «Полиграф-Сервис», 2017. — 462 страницы. — ISBN 978-5-9906581-6-5 (о Н.Ф.Яковлеве страницы 277—337); Реформатский А.А. Из истории отечественной фонологии: Очерк. Хрестоматия. — Москва: Наука, 1970. — Страницы 14—26. — 5600 экземпляров; Сидоров В.Н. О московской фонологической школе // Развитие фонетики современного русского литературного языка. Фонологические подсистемы. — Москва : Наука. — Страницы 10—13; Ashnin F. D., Alpatov V. M. N. F. Jakovlev, 1892—1974 // Histoire — Epistémologie — Langage, t. XVII, fasc. 2, (Paris), 1995, p. 147—162; Caucasica: Кавказоведение. Страницы прошлого. По материалам архива и библиотеки Северо-Кавказского горского историко-лингвистического научно-исследовательского института имени С.М.Кирова (1926—1937): Антология / Составители, авторы биографических справок К.Э.Штайн, Д.И.Петренко. — Ростов- на- Дону: ИП К.Р.Попов «Полиграф-Сервис», 2017. — 1148 страниц. — ISBN 978-5-9906581-7-2 (работы Н.Ф.Яковлева «Культура кабардинцев и черкесов в прошлом и настоящем» (1928) и «Материалы для кабардинского словаря» (1927) представлены на страницах 98-195, 908—1102; биобиблиографическая справка о Н.Ф.Яковлеве страницы 93-97; статья М.М.Сакиева «Тридцать лет изучения кабардинского языка» (1948): страницы 199—211).

1893

Карл Никерсон Ллевеллин (Karl Nickerson Llewellyn)

известный американский учёный-правовед, представитель реалистической школы права. «Журнал правовых исследований» признал Ллевеллина одним из двадцати самых цитируемых учёных-юристов XX века. Карл Ллевеллин родился в городе Сиэтл, штат Вашингтон, США, но вырос в Бруклине. Он посещал Йельский колледж и юридический факультет Йельского университета, где служил в качестве главного редактора Йельского юридического журнала. Ллевеллин учился за границей в Сорбоннe в Париже, когда началась Первая мировая война в 1914 году. Он с сочувствием относился к немецким идеям и поехал в Германию в попытке поступить на службу в немецкую армию, но попытка не увенчалась успехом из-за его отказа отречься от своего американского гражданства. Тем не менее, Ллевеллину было разрешено сражаться в составе 78-м пехотного прусского полка, где он был ранен в Первой битве при Ипре. За свои действия он был повышен в звании до унтер-офицера и получил Железный крест 2-го класса. Проведя десять недель в немецкой больнице в Нюртингене, после того как его ходатайство остаться на службе без принесения присяги на верность Германии было отклонено, Ллевеллин вернулся в Соединенные Штаты и продолжил обучение в Йельском университете в марте 1915 . Удивительно, но после того как Соединённые Штаты вступили в войну, Ллевеллин попытался поступить на службу и в армию США. Он был отвергнут в связи с его участием в немецкой кампании. Ллевеллин устроился работать на юридический факультет Колумбийского университета в 1925 году, где оставался до 1951 года, после чего перешёл в Правовую школу Чикагского университета. К тому времени в Колумбии Ллевеллин стал одним из основных учёных-правоведов своего времени и был ключевой фигурой в дискуссии по поводу правового реализма. Он также являлся главным составителем Единообразного торгового кодекса (ЕТК) США. Позже он женился на коллеге, профессоре права и составителе ЕТК Зое Менчикофф, которая впоследствии стала деканом школы права Университета Майами. Ллевеллин умер в городе Чикаго, штат Иллинойс, США, от сердечного приступа, 13 февраля 1962 года. Награды: Железный крест II класса.

Ллевеллин и правовой реализм

Ллевеллин и правовые реалисты уделяли большее внимание фактам конкретных дел, нежели общим правовым нормам. Юриспруденция, утверждали реалисты, не дедуктивная наука. Ллевеллин известен своим заявлением, сделанным в курсе лекций под названием «Куст ежевики», о том, что действия должностных лиц — судей, шерифов, клерков, тюремщиков и адвокатов — и являются, на его взгляд, самим правом. Однако этот возможный подход к определению сущности права был подвергнут критике, как неполный, в книге Г.Л.А.Харта «Понятие права» (The Concept of Law), которая имела значительное влияние на юриспруденцию в целом. Основные труды: 1930: The Bramble Bush: On Our Law and Its Study (1930), written especially for first-year law students. A new edition, edited and with an introduction by Steven Sheppard, was published in 2009 by Oxford University Press; 1941: The Cheyenne Way (with E. Adamson Hoebel) (1941), University of Oklahoma Press; 1960: The Common Law Tradition-Deciding Appeals (1960), Little, Brown and Company; 1962: Jurisprudence: Realism in Theory and Practice (1962); 1989: The Case Law System in America, edited and with an introduction by Paul Gewirtz, University of Chicago Press; 2011: The Theory of Rules, edited and with and Introduction by Frederick Schauer, University of Chicago Press. Дополнительная литература: William Twining. Karl Llewellyn and the Realist Movement. London: Weidenfeld and Nicolson 1973; Norman, Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1973; George W. Liebman. The Common Law Tradition: A Collective Portrait of Five Legal Scholars. New Brunswick: Transaction Publishers 2005; Mathieu Deflem. Sociology of Law: Visions of a Scholarly Tradition. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2008.; Roger Cotterrell. The Politics of Jurisprudence. Second revised and enlarged edition. Oxford: Oxford University Press, 2003; Neil Duxbury. Patterns of American Jurisprudence. Oxford: Oxford University Press.

[600x604]

[600x604]1893

Масимилиано Роми (Massimiliano Romi)

итальянский шахматист, мастер. Хорват по национальности. Родился в городе Бузет на полуострове Истрия (в конце XIX в. — территория Австро-Венгрии, после I Мировой войны — Итальянское королевство, область Венеция-Джулия). Итальянское написание имени и фамилии (Romih) принял в результате проводившейся при Муссолини политики итальянизации. В советских шахматных изданиях 1920-х гг. его фамилия часто писалась как Ромих или Ромиг. Букву «h» от фамилии он отбросил только после турнира в Сан-Ремо 1930 г. Участвовал в международных соревнованиях в составе сборной Италии. Неоднократно был призером итальянских чемпионатов. Умер 24 апреля 1979 года.

Участники турнира в Сан-Ремо (1930 г.). Сидят (слева направо): Колле, Боголюбов, Шпильман, Алехин, Росселли (председатель оргкомитета), Нимцович, Видмар, Тартаковер. Стоят (слева направо): Ауэс, Ейтс, Грау, Мароци, Кмох, Роми, Монтичелли, Рубинштейн, Арайса.

Спортивные результаты:

1894

Леонид Васильевич Бобкин

советский военачальник, генерал-майор (1940). Погиб на фронте в Великой Отечественной войне. Родился в селе Среднее Егорлыкское, Медвеженский уезд, Ставропольская губерния, Российская империя. Участник Первой мировой войны. В 1917 году вступил в Красную Гвардию. В Красной Армии с 1918 года. Воевал на Гражданской войне, в 1919 году был командиром отдельного отряда. С января 1920 года служил в 57-м кавалерийском полку 14-й Майкопской кавалерийской дивизии помощником командира полка, а в июне 1920 года стал командиром полка. В послевоенное время продолжал командовать тем же полком. Окончил Московскую пехотную школу имени М.Ю.Ашенбреннера (впоследствии переименована в Тамбовское пехотное училище) и Кавалерийские курсы усовершенствования командного состава конницы РККА (ККУКС) в Ленинграде в 1925 году, где учился с Г К.Жуковым, К.К.Рокоссовским, И.Х.Баграмяном, А.И.Ерёменко, П.Л.Романенко и другими. В 1930 году повторно окончил ККУКС. С июня 1936 года исполнял должность начальника ККУКС РККА, в ноябре 1937 года утверждён в должности начальника этих курсов. С сентября 1939 года — командующий армейской кавалерийской группой Киевского особого военного округа. 4 ноября 1939 года присвоено звание комкор. Во время Великой Отечественной войны был командующим группой войск 38-й армии Юго-Западного фронта, помощником командующего Юго-Западным фронтом по кавалерии, командующим армейской группой войск этого фронта. Участвовал в Львовско-Черновицкой и Киевской оборонительных операциях. Погиб 26 мая 1942 года вместе со своим девятнадцатилетним сыном Игорем в окружении во время Харьковского сражения около села Лозовенька, Балаклейского района (тогда Петровского района) Харьковской области. Во время войны считался пропавшим без вести. Похоронен вместе с сыном в братской могиле у села Лозовенька. Воинские звания: Полковник (1936); Комбриг (22 февраля 1938); Комдив (16 августа 1938); Комкор (4 ноября 1939); Генерал-майор (4 июня 1940). Награды: Орден Красного Знамени; Орден Отечественной войны I степени (6 мая 1965, посмертно); Медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (22 февраля 1938). Литература: Москаленко К.С. На Юго-Западном направлении. Воспоминания командарма. Книга I]; Артём Анфиногенов. Котёл, Изюм — Барвенково, 42; Баграмян И.Х. Так начиналась война. — Москва: Воениздат, 1977; В сражениях за Победу. Боевой путь 38-й армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945. — Москва: Наука, 1975; Отдали жизнь за Родину... // «Военно-исторический журнал». — 1991. — № 11.

[561x699]

[561x699]1894

Марта Грэхем (Martha Graham)

американская танцовщица, педагог и хореограф (автор более 190 постановок). Родилась в Питтсбурге (штат Пенсильвания). В 1916 поступила в школу танца «Денишоун» (Р.Сен-Дени – Т.Шоуна) в Лос-Анджелесе и через несколько лет дебютировала в составе труппы «Денишоун» в спектакле на ацтекские мотивы Ксочитл (Xochitl, 1920). В течение двух лет выступала в бродвейском шоу Гринич-виллидж фоллиз (1923–1925), затем преподавала в музыкальной школе Истмана в Рочестере. В 1930 основала в Нью-Йорке «Репертуарный танцевальный театр». К своей знаменитой постановке Весны священной И.Ф.Стравинского в 1930 она привлекла хореографа Л.Ф.Мясина и дирижера Л.Стоковского. В 1932 стала первой представительницей танцевального искусства, получившей Гуггенхеймовскую стипендию. В некоторых постановках Грэхем, например в Темной долине (Dark Meadow, музыка Чавеса, 1946), посвященной теме реинкарнации, действие происходит вне времени и пространства, здесь отсутствуют человеческие персонажи. Ряд работ Грэхем имеют особую задачу: таков спектакль Письмо миру (Letter to the World, музыка Хантера Джонсона, 1940), который раскрывает духовный мир американской поэтессы 19 в. Эмили Дикинсон. Грэхем многократно обращалась к трагическим образам женщин прошлого. Так, балет Пещера сердца (Cave of the Heart, музыка С.Барбера, 1946) посвящен страшной мести Медеи, а балет Ночное путешествие (Night Journey, музыка У.Шумена, 1947) – ужасной судьбе царицы Иокасты, матери Эдипа. Среди других значительных работ Грэхем – Легенда о Юдифи (музыка Шумена, 1950); воспоминание об американских пионерах-первопроходцах – Весна в Аппалачских горах (музыка А.Копленда, 1944; киноверсия – 1958); и прославление мира танца – Акробаты Бога (музыка К.Суримаха, 1960). Первая «полнометражная» работа Грэхем – Клитемнестра (музыка Халима Эль-Дабха, 1958) явилась результатом сочетания таланта с мастерством. Более поздние постановки Грэхем – Федра (музыка Роберта Старера, 1962), Полуявь – полусон (Part Real – Part Dream, музыка Мордехая Сетера, 1965), Древние времена (Archaic Hours, музыка Юджина Лестера, 1969) и Деяния света (Acts of Light, музыка Норманс Делло Джойо, 1981). Труппа Марты Грэхем получила международную известность после гастролей по Европе и Ближнему Востоку. Постоянным местом пребывания как труппы, так и школы Грэхем стал «Центр современного танца Марты Грэхем» в Нью-Йорке. В 1957 был снят фильм Мир танцовщицы (A Dancer World), где в живой форме раскрываются основные идеи Грэхем и прекрасно представлена ее труппа. Ее книга Тетради Марты Грэхем (The Notebooks of Martha Graham, 1973) проливает свет на источник вдохновения Грэхем как танцовщицы и хореографа. В 1984 Грэхем получила орден Почетного легиона. Умерла Грэхем в Нью-Йорке 1 апреля 1991 года.

1894

Иван Евдокимович Ерошин