22 мая родились...

22-05-2025 03:52

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

[537x700]

[537x700]

1880

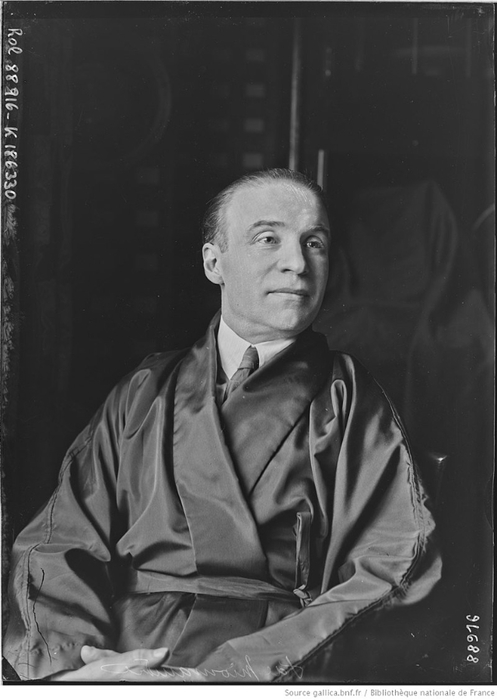

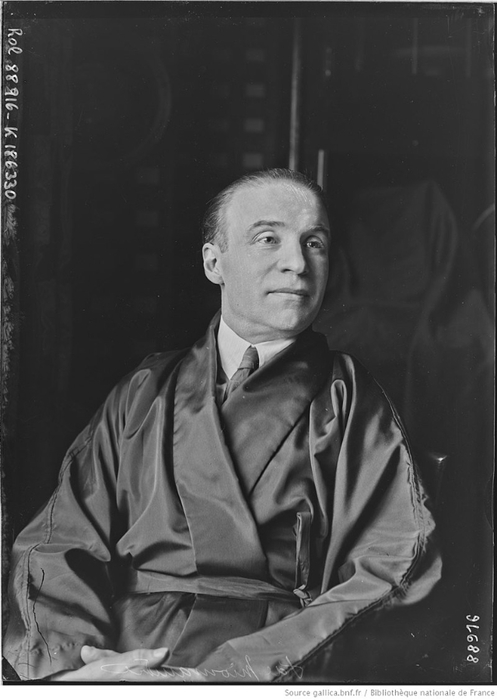

Рихард Вайхерт (немецкое имя — Richard Weichert)

немецкий театральный режиссер, один из крупнейших представителей экспрессионизма в этом виде искусства. Родился в Берлине. Дебютировал в театре в Дюссельдорфе, в начале своей деятельности испытывал значительное влияние Луизы Дюмон. Наиболее важным этапом его театральной карьеры была работа в Мангейме (1916—1918), а затем, начиная с 1919 г., во Франкфурте-на-Майне. Именно тогда он разработал в теоретических сочинениях и воплотил на сцене свою концепцию режиссера и его роли в экспрессионистском спектакле. В 1919 г. в «Дёйче бюне» Вайхерт писал: «Задача режиссера отныне заключается в том, чтобы осуществить замысел автора, сделать явью его видения, стать рупором его идей или, по крайней мере, выступить в качестве его адвоката. Он один может руководить постановкой, поскольку сумел проникнуть в самую сокровенную суть пьесы; ему отводится роль посредника между автором и исполнителем; он более не отстраненный наблюдатель, но артист, воображение и чувствительность которого позволяют сделать отвлеченное доступным, воображаемое — реальным, отныне он — полновластный демиург сцены. Можно сказать, что автор пьесы выдвигает предположение, актер стремится к его осуществлению, а между ними — режиссер, который вынужден и подчиняться, и руководить одновременно». И далее: «…важнее всего в спектакле не вращающаяся сцена, не то, что происходит за кулисами, не освещение, техника игры, не чудеса современной машинерии, но Слово, текст». Не следует понимать эту последнюю фразу как отказ от использования любых выразительных средств в пользу сценического слова. Напротив, Вайхерт понимал всю важность освещения, организации сценического пространства, сценографии, декораций, жестов и умел использовать их для достижения максимального эффекта, как, например, в его знаменитой постановке «Сына» (Der Sohn) Газенклевера в мангеймском театре, по поводу которой он писал: «Все персонажи, с которыми приходится сталкиваться сыну, существуют не сами по себе, а лишь как проекция его внутреннего мира. Именно это обстоятельство должно стать организующим моментом спектакля, именно оно отражает экспрессионистскую суть пьесы. На этом основополагающем представлении и базировалась моя концепция данной постановки: посреди сцены, в центре светового круга, на единственном стуле сидит сын, остальные персонажи остаются как бы в тени. Эта идея в полной мере была реализована в мангеймском театре: художник Людвиг Зиверт, занимавшийся там оформлением декораций, сумел воплотить ее с гениальной интуицией, так, что некоторые фрагменты его живописи напоминали прозрения Мунка» («Сцена», Берлин, май — июнь 1918). Был ли Рихард Вайхерт «режиссером дионисийского типа», как предполагал драматург Л.Вагнер? В любом случае, в таких разных постановках, как «Первые люди» Р.Штефана (Франкфурт, 1920), «Пентесилея» Клейста (Франкфурт, 1921), «Барабаны в ночи» Брехта (Франкфурт, 1923), он показал себя и человеком, наделенным вулканическим темпераментом, и творцом, которому под силу музыкальная, ритмическая, пластическая постановка произведения, его идеи получили прекрасное воплощение в художественном творчестве Людвига Зиверта. Умер во Франкфурте-на-Майне 15 ноября 1961 года.

[576x700]

[576x700]

1880

Сергей Леонидович Иванов

ботаник, биохимик, физиолог растений. Родился в Москве. Окончил Московский Императорский университет в 1903 г. профессор (1917), доктор биологических наук (1935). Дал общую схему маслообразовательного процесса (1906—1913). Его работа «Естественная классификация растительных масел» была представлена на съезде русских ботаников в 1921 г. В 1928 г. выступил на Третьем съезде ботаников с докладом "Климаты Союза ССР и химическая деятельность растений". Разработал учение о зависимости хода биохимических процессов в растениях от климата и положения растений в филогенетической системе. Преподаватель Варшавского политехнического института (1915—1918), проректор по научной работе Нижегородского университета (1918—1919), зав. кафедрой анатомии и физиологии растений. По совместительству читал лекции в Иваново-Вознесенском политехническом институте. С 1919 г.по 1922 гг. работал на естественно-географическом факультете Нижегородского педагогического института. Профессор-естественник Московского педагогического института имени А.С.Бубнова. С 1941—1944 гг. — заведующий кафедрой ботаники Красноярского государственного педагогического института. В 1944 — 1946 гг. — декан агрономического факультета Волгоградского госсельхозинститута. Умер в Москве 4 августа 1960 года. Сочинения: Иванов С.Л. Учение о растительных маслах. — Москва: Изд-во ВСНХ, 1924. 120 страниц; Иванов С.Л. Учение о растительных маслах. — Москва: ЦУП, Промышленной пропаганды и просвещения. 1925. 120 страниц;. Иванов С.Л. Химия жиров. [Учебник для втузов]. — Москва.-Ленинград: Снабтехиздат, 1934. 294 страниц; Иванов С.Л. Климатическая теория образования органических веществ. — Москва: Издательство Академии Наук СССР, 1961. 88 страниц. Литература: Русские ботаники. Биографо-библиографический словарь, составитель С.Ю.Липшиц, том 3, Москва, 1950 (список работ).

1880

Франсис де Миомандр (французское имя — Francis de Miomandre; настоящее имя — Франсуа Фелисьян Дюран, François Félicien Durand)

французский писатель, переводчик и критик, лауреат Гонкуровской премии (1908) за роман «По воде писано». Франсис Миомандр (Франсуа-Фелисьян Дюран) родился в городе Тур, департамент Эндр и Луара, Франция. В 1888 году переехал с родителями в Марсель и там до 1898 года учился в иезуитском коллегиуме святого Игнатия. Тогда же сблизился с группой молодых литераторов. В 1894 году они основали журнал la Revue Méditerranéenne, в котором Франсис Миомандр (за литературный псевдоним он выбрал мамину девичью фамилию) публиковал свои ранние работы. В 1900 году он встретил Камиля Моклера, у которого стал работать секретарем в Сен-Лё-ла-Форе. В 1904 году Миомандр опубликовал свою первую книгу «Размышления и воспоминания» — тиражом двести двадцать экземпляров. Он сотрудничает с журналами «Mercure de France» (Париж) «Antée» (Брюгге) и «L’Occident» Адрияна Митуара, принимает участие в редактировании полного собрания сочинений Лафорга. Франсис стал продавать картины галереи Бернгайма, а впоследствии и работать секретарем у её директора — Феликса Фенеона. Позже он исполнял обязанности секретаря редакции журнала «L’Art et les artistes» до 1912 года. Миомандр написал тысячи статей для более чем двухсот журналов и газет. Такая работа была его главным средством существования. Время от времени пишет в издания Marges, Новое французское обозрение, Manuscrit autographe и Cahiers du Sud, он ведет колонку в хрониках Nouvelles littéraires с 1922 года вплоть до смерти в 1959. Кроме того, с 1926 года он регулярно пишет литературно-критические статьи для L’Europe nouvelle, с 1947 по 1959 год сотрудничает с журналом «Information à l'étranger». Свои первые критические эссе, написанные с 1900 по 1906 год, Миомандр издал в сборнике «Лицо» в 1907. За четыре года вышел еще один сборник эссе — «Фигуры сегодня и вчера». В то же время он стал одним из выдающихся переводчиков с испанского языка. В 1918 году Миомандр выпустил «Избранные страницы» Хосе Энрике Родо, в 1921 — «Двадцать четыре сонета» Луиса де Гонгора-и-Арготе. Среди авторов, которых переводил Мимандр, — Мигель де Унамуно, Вентура Гарсия Кальдерон, Мигель Сервантес, Мигель Анхель Астуриас, Лидия Кабрера, Орасио Кирога, Бенито Перес Гальдос, Энрике Родригес Ларрета, Ласкано Теги, Эухенио д’Орс, Хоакин Мария Машаду де Ассис, Хосе Марти и другие. Всего насчитывается около пятидесяти переводных произведений. Миомандр писал статьи для многих испанских и латиноамериканских изданий, а с 1946 по 1956 год был редактором рубрики «Иберийская литература» журнала «Hommes et Mondes». По свидетельству Клода Куффона, каждое утро Миомандр переводил десять страниц текста, а днем и вечером работал над критическими статьями или собственными беллетристическими произведениями. Писал легко, и критики подавляющим большинством признавали эту легкость и ясность языка. Миомандр выступил также как киносценарист. В 1923 году он написал сценарий к фильму «Шалаш любви, или Возвращение дяди Арсена» по мотивам своего одноимённого романа. В марте 1950 Миомандр получил Большую премию Союза литераторов за писательский вклад на протяжении всей жизни. Умер в городе Сен-Бриё, департамент Кот-д’Армор, Франция, 1 августа 1959 года. Именем писателя названы улицы в Париже и Туре.

1880

Эрнест Оппенгеймер (правильнее Эрнст Оппенгеймер, Ernest Oppenheimer)

основатель золотодобывающей корпорации «Anglo American» и управляющий алмазодобывающей компании «De Beers», известный филантроп. Эрнест родился в городе Фридберг, Гессен, Германия. Мальчик был пятым сыном в семье еврея-торговца сигаретами. Когда в 1890-х годах в Германии стал усиливаться антисемитизм, Эрнест с братьями решили покинуть родину и обосноваться в Лондоне. Семнадцатилетний еврейский юноша устроился в одну из лондонских фирм под названием Дункельсболер алмазным брокером. В то время в Южной Африке началась алмазная лихорадка, поэтому англичане получили широкий доступ к бриллиантам. За пять лет работы Эрнест завоевал такое уважение своих работодателей, что они решили назначить его своим представителем и отправить в Южную Африку, где он должен был лично заниматься закупкой алмазов в Кимберли. Вернувшись в Кимберли, Оппенгеймер становится членом городского совета, а в 1912 году — мэром города. После начала Первой мировой войны и сопровождавших её гонений на немецких граждан в ЮАС Оппенгеймер уезжает в Лондон (в 1915 году), где принимает британское подданство и меняет имя на Эрнест. Вернувшись в Южную Африку в 1916, он 25 сентября 1917 года, при поддержке американского банка «JP Morgan» основывает корпорацию «Anglo American», остававшуюся в течение долгого времени крупнейшим в мире концерном по добыче минерального сырья.

Эрнест Оппенгеймер (справа) посещает амстердамскую алмазную фабрику, 3 декабря 1945 года

В 1920 Э. Оппенгеймер становится также руководителем основанной ещё Сесилем Родсом алмазодобывающей фирмы «De Beers», испытывавшей тогда финансовые трудности. По сегодняшний день пост президента «De Beers» остаётся в семейном владении фамилии Оппенгеймер. Однако наиболее мощным созданием в империи Оппенгеймера оказалась «Central Selling Organisation» (CSO), называемая прессой также Синдикат, добившейся со временем контроля над 90 % мировых продаж алмазов. Во время Мирового кризиса, в 1930 году, Оппенгеймер скупил рынки по торговле алмазами и в 1950 основывает CSO. Обычно «De Beers» морским путём отправлял добытые по всему миру алмазы в Лондон; там они сортировались и более мелкими партиями рассылались крупным торговцам и гранильщикам. Во время Второй мировой войны Оппенгеймер, опасаясь падения цен на алмазы, отказал американцам в поставках им технических алмазов. В ответ на это Оппенгеймеру было отказано в праве въезда в США, а операции компании «De Beers» в этой стране были свёрнуты как не отвечающие антимонопольному законодательству. После того, как первая жена Э.Оппенгеймера в 1934 году умерла, и на следующий год утонул при купании на островах Мадейра его сын Фрэнк, предприниматель пережил тяжёлый душевный кризис и принял христианство. Вскоре после этого он женится на баронессе Каролине Харли. Умер в замке Йоганнесбург, Бавария, Германия, 25 ноября 1957 года. После смерти Э.Оппенгеймера Синдикат и фирму «De Beers» возглавил его сын Гарри Фредерик Оппенгеймер.

[530x700]

[530x700]

1881

Павел Николаевич Мостовенко

революционер, советский государственный и партийный деятель. Родился в Осинском уезде Пермской губернии. Сын лесничего, дворянин. Учился в Санкт-Петербургской военно-медицинской академии, откуда был исключён за неблагонадежность, окончил Санкт-Петербургский политехнический институт. В 1899 — вступает в Санкт-Петербурге в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». В 1901 — вступает в РСДРП, первый арест и высылка в Пермь. В 1903—1917 — член Тверского, Нижегородского, Северного, Московского комитетов РСДРП, неоднократно арестовывается. В 1905 году отбывал ссылку в Твери и там поднимал пролетариев на борьбу. Как пишет его товарищ: «Павел сразу стал любимцем рабочей массы, выступая на митингах и демонстрациях». По донесению полиции любимец народа выглядел так: «Неисправим по поведению. Очень грубый и дерзкий, злой пропагандист и опасный революционер». В 1905 — ответственный организатор Благуше-Лефортовского революционного района в Москве, участвует в работе I Таммерсфорской конференции РСДРП. В 1907 — делегат V съезда РСДРП. В 1917 — делегат VI съезда РСДРП(б), делегат Учредительного собрания от РСДРП(б), член Петросовета, представитель Петроградского исполкома на Румынском фронте В октябре-декабре 1917— председатель Московского совета солдатских депутатов, член московского ВРК, один из организаторов и руководителей Октябрьского вооруженного восстания в Москве. В 1918 направлен на Украину для организации сопротивления австро-германским оккупационным войскам и буржуазно-националистическим силам. В 1919 — один из организаторов Башкирской республики, секретарь Уфимского губкома РКП(б). В 1921—1922 — на дипломатической работе, полпред РСФСР в Чехословакии и Литве. В 1925—1927 — член Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б), первый директор Промакадемии. В 1929—1930 — ректор МВТУ имени Баумана. В 1930 — уполномоченный ВСНХ РСФСР в Берлине. В 1934—1937 — директор Высших академических курсов Наркомтяжпрома. Арестован в 1937 году. Осуждён ВКВС. Расстрелян 15 марта 1938 года. Полностью реабилитирован в 1956 году. Жена Ревекка Гальперина, известна как выдающаяся переводчица, дети. Литература: Коротаева Л.В., П.Н.Мостовенко, в книге: Революционеры Прикамья, Пермь, 1966; Герои Октября, Москва, 1967.

[700x464]

[700x464]

1882

Михаил Дорофеевич Цинамдзгвришвили (грузинское имя — მიხეილ წინამძღვრიშვილი)

грузинский советский терапевт, академик Академии Наук Грузинской ССР (1946). Родился в селе Сурами, ныне Хашурского района Грузии. В 1910 окончил медицинский факультет Харьковского университета, работал там же. С 1915 в Тбилиси. Профессор с 1924; заведующий кафедрами диагностики медицинского факультета Тбилисского университета (1921—1930) и госпитальной терапии Тбилисского медицинского института (с 1930) и одновременно основатель и директор (1946—1956) первого в СССР института клинической и экспериментальной кардиологии (в 1957 институту присвоено имя Ц.). Основные труды по проблемам юношеской гипертонии, классификации гипертонической болезни, генеза почечной гипертонии, клиники врождённых аномалий сердца, патологии миокарда. Председатель Грузинского и почётный член Всесоюзного обществ терапевтов. Награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями. Умер в Тбилиси 28 декабря 1956 года. Сочинения: В русском переводе - Эксперимент и клиника в вопросе почечного генеза гипертонии, Тб., 1948; Вопросы классификации гипертонической болезни, Тбилиси, 1952.

[500x700]

[500x700]

1883

Бронислав Кнастер (польское имя — Bronisław Knaster)

польский математик. Родился в Варшаве. Изучал в Сорбонне медицину, окончил Варшавский университет. Работал там же. В 1939—1944 г. — профессор Львовского, с 1945 г. — Вроцлавского университетов. С 1945 работал в Математическом институте Польской Академии Наук. Основные труды Кнастера относятся к общей топологии, где важную роль играет т. н. континуум Кнастера. Открыл кривые, которые не распадаются на меньшие кривые (1922), а также несколько особых сечений плоскости. Редактор основных польских математических публикаций: «Моnоgrаfiе МаtеМаtуСznе» (с 1931), «СоllоquiuМ МаtеМаtiСuМ» (с 1947), «FundаМеntа МаthеМаtiСа» (с 1949). Один из основателей Вроцлавского научного общества (1946 г.). Государственная премия ПНР (1963 г.). Умер 3 ноября 1990 года.

1883

Николай Петрович Кобранов

русский и советский лесовод. Родился в поселении посаде Каменка, Холмский уезд, Псковская губерния, Российская империя. Отец Н.П.Кобранова был железнодорожным служащим. Уже в 4 года остался сиротой и был определён в Гатчинский сиротский институт, где проходил обучение с 1887 по 1900 годы. В 1904 году окончил Петербургский лесной институт, получив звание лесовода 1-го разряда. После окончания обучения много занимался практическим лесоводством, после чего стал преподавателем. С 1915 по 1924 годы работал в Воронежском сельскохозяйственном институте. Занимал должности профессора, помощника ректора, ректора и декана лесохозяйственного факультета. С 1924 по 1925 годы являлся заместителем директора и профессором кафедры лесоводства Московского лесотехнического института. С 1925 года и до 1942 года работал в Ленинградской лесотехнической академии, где в разное время был заместителем ректора, заведующим учебной частью, помощником декана и деканом лесохозяйственного факультета, заведующим кафедрой лесных культур. В 1927—1934 годах принимал участие в составлении «Технической энциклопедии» в 26-и томах под редакцией Л.К.Мартенса, автор статей по тематике «лесное хозяйство». В 1935 году по совокупности своих достижений без защиты диссертации получил степень доктора сельскохозяйственных наук. В 1942 году во время эвакуации из блокадного Ленинграда Николай Петрович отморозил ноги, вследствие чего последовала их ампутация. Ослабленный недоеданием организм не выдержал нагрузок и Николай Петрович Кобранов скончался в городе Свердловск, РСФСР, СССР, после тяжёлой болезни 7 февраля 1942 года.

Научный вклад

Занимался методологией выращивания лесных культур. Вывел и научно обосновал фазы искусственного возобновительного процесса:

подготовку лесокультурного материала и территории под лесную культуру,

производство культуры,

приживание лесных культур,

индивидуальный рост и развитие культуры,

дифференциацию искусственно созданного древостоя по степени господства,

формирования стволов,

приспевания,

спелости.

Занимался также вопросами метеорологии, лесоведения и селекции. В частности, за свои метеорологические работы в 1915 году был избран членом-корреспондентом Главной геофизической обсерватории.

Библиография

До начала работы в сельскохозяйственном институте в 1915 г.: Н.П.Кобранов. Влияние близости грунтовых вод на рост посадок березы (Betula verrucosa) // Лесной журнал : журнал. — типография Санкт-Петербургского Градоначальства, 1908. — Выпуск 3. — Страницы 393—399; Н.П.Кобранов. К характеристике типов насаждений в связи с хозяйством Мокшанского лесничества Пензенской губернии. // Лесной журнал : журнал. — типография Санкт-Петербургского Градоначальства, 1909. — Выпуск 10. — Страницы 1301—1337; «Из области лесного семеноведения» (1910); Н.П.Кобранов. Несколько слов о попытках дать объективные методы для изучения некоторых лесоводственных явлений // Лесной журнал : журнал. — типография Санкт-Петербургского Градоначальства, 1911. — Выпуск 6. — Страницы 999—1003; Н.П.Кобранов. К вопросу о происхождении болотной сосны // Лесной журнал : журнал. — типо-литография М.П.Фроловой, 1912. — Выпуск XXIII. — Страницы 79—155. После начала работы в сельскохозяйственном институте в 1915 г.: «Из области лесного семеноведения» (1921); Н.П.Кобранов. Селекция дуба. — Москва: Новая деревня, 1925. — 21 страница. — 3000 экземпляров; Н.П.Кобранов. Организованная молодежь и «День Леса» // Лесовод : журнал. — Москва, 1925. — № 3. — Страницы 3—6. Литература: Мерзленко М. Николай Петрович Кобранов (1883—1942) // Устойчивое лесопользование. — 2007. — № 4 (16). — Страница 52.

1884

Анатолий Ефимович Буслов

член Всероссийского учредительного собрания. Из крестьянской семьи. Отец — Ефим Павлович Буслов. Он принадлежал к первому поколению, носившему эту фамилию. Она произошла от прозвища «Бусёл» (аист), данного белорусскими крестьянами беглому крепостному, прадеду Анатолия. Дед А.Е.Буслова также носил это прозвище. Мать — Ирина Захаровна урождённая Шпак. Старший брат А.Е.Буслова депутат Государственной думы Российской империи I созыва от Могилёвской губернии Ф.Е.Буслов.

Образование

Обучаться грамоте начал в шесть лет в подготовительном классе при Троицкой церкви. В 1893 году семья переезжает в Саратов, а в 1894 —в Камышин. В Камышине определён по настоянию старшего брата в реальное училище, но учился плохо оставался на второй год. Отправлен к сестре Груне в город Рогачёв, поступает во второй класс городского училища. Учился хорошо, но изгнан «за святотатство», так как из обнажённой на обрыве у реки старой могилы, вытащил кости, чтобы «собрать скелет». В 1896 году переезжает к брату в Ржев Тверской губернии.

Начало работы

Во Ржеве 1896 году работает учеником в слесарном цехе железнодорожного депо. Возвращается в Киев к матери. В 1899 работал по ремонту пароходов на Днепре, упорно готовился к экзаменам на звание учителя, но провалился на первом экзамене по закону божьему. Уехал в Одессу. В Одессе жулики, обещавшие устроить на работу, украли последние деньги, вернулся пешком в Киев. В Киеве репетитор Михаил, готовивший к экзамену на звание учителя, и оказавшийся социалистом-революционером, поручил распространять листовки. Устроился по поручению Михаила на Южно-русский завод. Начал там помогать пожилому рабочему, Егору Петровичу, распространять и эсдековскую литературу. Снова сдавал экзамены и снова провалил их. Поступил на завод «Арсенал». Начал помогать в работе подпольной типографии на Яру около Райгородка или Китайгородка. Заметил слежку за собой, в доме прошёл обыск, не давший полиции результатов. После разговора с жандармским полковником: «Выбирайте либо административная ссылка, либо уезжайте сами», уехал из Киева в Забайкалье к брату Фёдору.

Работа на Маньчжурии

В конце 1901 года начал работать в депо на станции Маньчжурия КВЖД. С помощью брата перевёлся в город Хайлар в коренное депо КВЖД и в скором времени назначен был помощником машиниста. Сдал экзамен на машиниста. В конце 1903 года уже работал на маневровом паровозе. Но был уволен из-за забастовки («бузы») в связи с новыми нормами на расход смазки, керосина и обтирочных материалов. Искал работу в Харбине и Порт-Артуре. Вместе с Егором Егоровым решил заняться старательством, золото не нашли, истратив последние деньги, вернулись в Порт-Артур. Поступил машинистом третьей статьи на пароход «Харбин», не смог работать из-за морской болезни. Устроился торговать газетой «Новый Край». Перешёл в извозчики в Порт-Артуре. Попал в аварию, уволился. Вернулся в Хайлар. Устроился машинистом на станции Джалайнор, где открыли залежи угля.

Участие в обороне Порт-Артура

С началом русско-японской войны возвращается в Порт-Артур, устроился механиком на землечерпалку. Получил георгиевский крест за разгрузку снарядов с горевшей пристани. В период осады Порт-Артура был досрочно призван на военную службу. Назначен на седьмой запасный Восточно-Сибирский стрелковый батальон в третью роту, которая находилась на 2-м форту. Второй форт и гора «Высокая» были местом ожесточённых сражений. За отражение атаки японцев на второй форт получил второй георгиевский крест. Работал на контр-подкопах. 17 декабря 1904 получил ранение и попал в госпиталь с ранением и цингой. 2 января 1905 года при сдаче Порт-Артура попал в плен. Познакомился с японским солдатом, немного говорившим по-русски, благодаря ему через месяц научился объясняться и понимать по-японски.

В японском плену

Отправлен с партией в 2 тысячи пленных пешком из Порт-Артура в Дальний, оттуда на корабле в Японию. Прошёл карантин на острове Симоносеки. Попал в лагерь военнопленных в посёлке Хамадэра Сакайского уезда Осакской губернии. Назначен японской администрацией почтальоном для связи между дворами лагеря. Участвовал в кружке самообразования. Познакомился с японцем «Иваном Ивановичем», говорившем по-русски. По его просьбе начал распространять революционную литературу, поступавшую от доктора Русселя. 13 ноября отправлен в Кобэ для возвращения в Россию, где пленных на пароход «Владимир» принимал генерал Данилов. Во Владивостоке бывшие пленные были размещены в кавалерийских конюшнях. Участвовал в депутации бывших пленных к генералу Надарову с требованием немедленной отправки по домам. Посетил японских военнопленных для проверки условий их содержания. Через Харбин и Хайлар 8 января 1907 вернулся в Быхов.

После плена

Пытался устроиться машинистом на Николаевскую железную дорогу, но не был принят из-за ухудшившегося зрения. В 1906 году участвовал в некоторых акциях партии эсеров в Киеве: в захвате типографии для срочной печати листовок, предоставлял жильё скрывающимся членам партии, был связным с городским комитетом партии эсеров, организовал городскую конференцию и её охрану. В мае 1906 года принят на работу в партию по изысканию Сибирско-Туркестанской железной дороги под руководством инженера С.А.Таубе. Заведовал базой партии в селе Крапивинском на реке Томь. Осенью вернулся в Киев, после проведения беседы в Бундовском кружке арестован, провёл три месяца в Лукьяновской тюрьме. При освобождении жандармский подполковник посоветовал уехать из Киева. А.Е.Буслов уехал на постройку Амурской железной дороги в город Нерчинск.

В Нерчинске

В Нерчинске устроился рабочим в литографию. Работает вместе с несколькими революционерами, находившимися на нелегальном положении, а также Марком Елизаровым, служившим главным инженером технологического отдела. Знакомится с Фаиной Ефимовной Рязанской, проживавшей по паспорту сестры Ольги Ефимовны Хабаровой, и женится на ней. После неожиданного обыска, проведённого полицией, молодожёны спешно выезжают во Владивосток.

На хуторе Лескен

Но через три недели после получения телеграммы от сестры Ольги отправляются в обратном направлении на Кавказ на хутор Лескен Хаевской волости, Нальчикского округа, где находилась колония толстовцев на землях, купленных для них светлейшим князем Дидиани.

В конце февраля 1909 году уезжают из Лескена, Фаина — в Раненбург, Анатолий — в Нерчинск. Работает в литографии, выезжает из Нерчинска в Раненбург после рождения сына Сергея. Едет в Москву для поступления на бухгалтерские курсы Езерского.

Работа бухгалтером

Окончив курсы, участвует в работе экспертной комиссии по расследованию коммерческой деятельности земского сельскохозяйственного склада в Мологе, затем направлен помощником бухгалтера в Сапожковскую земскую управу Рязанской губернии. Уволен по решению земского собрания после спора с братом председателя управы, помещиком Кольбергом. Получил назначение на должность бухгалтера в Еленовском кредитном товариществе в село Еленовка Васильковского уезда Киевской губернии. Товарищество было организовано по инициативе Варвары Николаевны Ханенко, дочери крупнейшего в то время на Украине помещика и сахарозаводчика Терещенко. Начиная с конца 1912 года, по поручению Союза кредитных кооперативов и Госбанка обследовал и инструктировал другие кооперативы Киевской губернии. В 1913 году товарищество получило большую золотую медаль всероссийской сельско-хозяйственной выставке в Киеве за стенд о его достижениях за пять лет. Весной 1914 года избран председателем Русаловского ссудо-сберегательного товарищества.

На Первой мировой войне

2 июля 1914 после объявления мобилизации выехал в Быхов. Получил звание младшего унтер-офицера и зачислен ратником ополчения в 397-ую Могилевскую пешую дружину. Дружина переведена в город Холм. Назначен заведующим походным отделением офицерского кооперативного общества. Через 8 месяцев переведён в Брест-Литовск на заведование большим отделением того же общества. Через три месяца отчислен в часть. Произведён в старшие унтер-офицеры и назначен ротным каптенармусом. После февральской революции избран председателем дружинного комитета. Отказался присягать Временному правительству. Демобилизован как порт-артуровец.

После демобилизации

Демобилизовавшись, уехал в Киев, а потом к семье в Кагарлык, где Фаина Буслова работала фельдшером. Через месяц вернулся на родину в Быхов. Избран начальником уездной милиции. Был в Могилёве свидетелем убийства Духонина. Свои политические взгляд в этот период А.Е Буслов описывает следующим образом:

«Надо было что-то делать, а в голове был полный разброд. Окружавший меня народ, ориентировался на партию эсеров. Большевиков считали представителями рабочего класса, а нашему могилевскому народу надо было получить землю и большевиков на это способными не считали. Словом, в голове моей был полный разброд.»

Однако по архивным данным Буслов стал членом партии эсеров значительно раньше, а в 1917 избран председателем Быховского Совета и уездного комитета партии социалистов-революционеров. По словам Буслова «друзья мои потребовали от меня баллотироваться в депутаты учредительного собрания по эсеровской платформе». По его мнению ему помогла известность фамилии, благодаря выборам брата в Государственную думу первого созыва, и в конце 1917 года он был избран во Всероссийское учредительное собрание в Могилёвском избирательном округе по списку № 1 (эсеры и Совет Крестьянских депутатов). Участвовал в заседания Учредительного собрания 18 января 1918 года. Тридцать лет спустя свои впечатления от этого события он формулирует следующим образом:

«Глупое было наше положение, то есть положение таких как я бесплатформенных людей. Одно было ясно, что эсеры довольно жалкая организация, которая ни на какую власть рассчитывать не может. С другой стороны ясно было, что власть в руках трудящихся и организована она цепко. Ясно было, что никто мужика затирать не собирается. Ясно было, что Учредительное собрание, имеющее эсеровское большинство, существовать не может.

На другой или третий день я уехал обратно…»

Осенью 1918 и зимой 1919 Быхов был оккупирован польскими войсками. В феврале Буслов был обвинён польскими военными в организации столкновения поездов на станции Быхов и чудом избежал расстрела. Сбежал в Могилёв, оттуда в Москву. Поступил на работу в культурно-просветительную секцию Московского Центрального Рабочего кооператива. Весной жене с двумя детьми удалось прибыть в Москву. В мае 1919 года избран во вновь организованный комитет рабочих и служащих МЦРК, в комитете избран его председателем. Возглавляет заготовительную группу по продразвёрстке в Саратовской области для МЦРК. Познакомился с Горьким, Шаляпиным, Неждановой, Колонтай, на собрании представителей фабзавместкомов профсоюзов слышал выступление Ленина.

В начале декабря 1919 года переехал вместе с семьёй в Вольск, где на тот момент, было лучше с продуктами. Поступил там в Совет Народного Хозяйства в качестве инструктора по кустарной промышленности. Вскоре назначен Управляющим делами УСНХ, а затем был выбран председателем Совнархоза. Не состоя в РСДРП(б), был членом ревкома и исполкома, а также членом уездного отдела профсоюза Совторгслужащих и уездного пленума профсоюзов. Автор воспоминаний. Умер 4 октября 1953 года.

Анатолий, Фёдор и Аграфена Бусловы, город Рогачёв, 1895?

Семья

Всего в семье родителей А.Е.Буслова было 9 детей (двое умерли в младенчестве):

Первая жена — Фаина Ефимовна урождённая Рязанская (?—декабрь 1936), фельдшер, сочувствовала большевикам, до брака жила на нелегальном положении.

Сын — Сергей

Дочь — Татьяна (2 июня 1913—1983), в замужестве Васильева

Дочь — Наталья (?—12 сентября 1974)

Третья жена (февраль 1930—1935) — Антонина Ивановна урождённая Быкова

Сын — Синтез или Анатолий Анатольевич (16 июля 1931— )

Сестра — Аграфена, воспитанница акушерской школы, акушерка в Могилёве

Брат — Фёдор (1875—1921), член I-ой Государственной Думы, "выборжец".

Брат — Иван, 4-х лет от роду упал в трюм баржи и разбился (отец работал в пароходстве)

Сестра — Мария замужем за служащим пароходства в Киеве

Сестра — Анна жила с семьёй Марии

Сестра — Вера (? — 1907) замужем за А.П.Неклюдовым родом из Камышина, у них сын Евгений, скончалась от туберкулёза.

Сестра — Ефросинья (1883—1885) погибла от ожогов в результате несчастного случая.

Брат — Сергей (? — 1905), младший ребёнок в семье. Занимался распространением нелегальной литературы, вероятно, был членом социал-демократической партии. Погиб во время Киевского погрома, был организатором дружины самообороны.

Литература: Протасов Л.Г. Люди Учредительного собрания: портрет в интерьере эпохи. Москва, РОСПЭН, 2008; Горецкий вестник. Горки, 1918, 14 января.

1885

Иван Нестерович Домнич

герой гражданской войны. Член РКП(б) с 1920. Родился в селе Морозовка, Острогожский уезд, Воронежская губерния, Российская империя, ныне Воронежской области. Участник Первой мировой войны, вахмистр. В гражданскую войну командовал 7-м кавалерийским полком 13-й стрелковой дивизии, кавалерийской бригадой. Погиб в феврале 1920 года в бою под станицей Гниловская, Ростовский округ, Область Войска Донского, РСФСР (ныне в черте города Ростова-на-Дону). 3 апреля 1920 посмертно награждён орденом Красного Знамени. Имя Домнича присвоено 4-й кавбригаде 40-й стрелковой дивизии. Именем Домнича назван переулок в городе Россошь.

В литературе

Из романа Михаила Шолохова «Тихий Дон»:

…Красноармеец — казак Тепекинской станицы, белобрыс, узкогруд, с клочьями красного банта на отвороте шинели. На вопросы отвечает, но улыбается туго и как-то вкось.

— Какие полки были в бою вчера? — выпытывает Григорий.

— Наш третий имени Степки Разина, пятый Заамурский, тринадцатый кавалерийский и шестой Мценский.

— Под чьей общей командой? Говорят, Киквидзе вел?

— Нет, товарищ Домнич сводным отрядом командовал!

Страницы из походной книжки комиссара И.Я.Врачёва.

«…Связь со 2-й бригадой установлена. Выехал из Сергеевки в расположение 7-го кавполка. По дороге останавливался в Лыково, где стоит 350-й полк, произведший в общем хорошее впечатление. Здесь, в Сагунах, был радушно встречен командиром полка Домничем. Я его знавал и раньше, по Воронежу, когда он, будучи командиром так называемого «2-го гвардейского советского кавалерийского полка», подпавши под влияние анархистов, устроил небольшой мятеж, и по 13-й Воронежской дивизии, где он командовал кавалерийским (этим же самым) полком. Долго слушал рассказы Домнича о своем полку. Он подробно поведал мне всю его историю. Сколько славных, поистине доблестных дел было у этого полка и его командира. Домнич буквально переродился и стал хорошим командиром. От его прежнего партизанства почти не осталось и следа. Это меня очень обрадовало, так как в своё время (в тяжёлый период отступлений 1918 г. я, буквально, вырвал его из рук трибунала). Решил представить Домнича к «Ордену Красного знамени»…

Вновь приходится пожалеть, что не имею времени. Следовало, бы много, а еще лучше всё записать, что слышал от Домнича.»

1885

Джакомо Маттеотти (итальянское имя — Giacomo)

итальянский политик, один из лидеров Итальянской социалистической партии. Родился в коммуне Фратта-Полезине, Ровиго, Венеция, Италия. Окончил Болонский университет. Во время Первой мировой войны за антивоенную деятельность был арестован и заключён в тюрьму. С 1919 года — депутат парламента. В октябре 1922 года вместе с Филиппо Турати и другими реформистами был исключён из Итальянской социалистической партии и участвовал в основании Унитарной социалистической партии, являлся её политическим секретарём. В отличие от других реформистов, выступал за решительное сопротивление фашизму. Во вновь избранной палате депутатов Маттеотти 30 мая 1924 года разоблачал избирательные махинации и злоупотребления фашистской партии и потребовал аннулировать мандаты фашистских депутатов. Готовил новые разоблачения фашистского режима. 10 июня 1924 года в Риме Маттеотти был похищен группой фашистских боевиков, оказал сопротивление и был убит (что, вероятно, не входило в планы похитителей). Убийство вызвало острый кризис фашистского режима. Депутаты от нефашистских партий покинули здание парламента и создали Авентинский блок. Джакомо Лаури-Вольпи в своей книге «Вокальные параллели» утверждает, что Маттеотти и Титта Руффо были свояками. В автобиографической же книге переводчик А.Бушен в предисловии пишет о Маттеотти как о зяте Руффо. Литература: Luigi Cyaheled, Matteotti è vivente, Napoli, Casa Editrice Vedova Ceccoli & Figli, 1924; Carlo Silvestri, Matteotti, Mussolini e il dramma italiano, Roma, Ruffolo, 1947; Renzo De Felice, Mussolini il fascista, I, La conquista del potere. 1921—1925, Torino, Einaudi, 1966; Carlo Rossini, Il delitto Matteotti fra il Viminale e l’Aventino, Bologna, Il Mulino, 1968; Antonio G. Casanova, Matteotti. Una vita per il socialismo, Milano, Bompiani, 1974; Adrian Lyttelton, La conquista del potere. Il fascismo dal 1919 al 1929, Roma-Bari, Laterza, 1974; Ives Bizzi, Da Matteotti a Villamarzana. 30 anni di lotte nel Polesine (1915—1945), Treviso, Giacobino, 1975; Carlo Silvestri, Matteotti, Mussolini e il dramma italiano, Milano, Cavallotti editore, 1981; Alexander J. De Grand, Breve storia del fascismo, Roma-Bari, Laterza, 1983; Matteo Matteotti, Quei vent’anni. Dal fascismo all’Italia che cambia, Milano, Rusconi, 1985; Fabio Andriola, Mussolini. Prassi politica e rivoluzione sociale, S.l., F.U.A.N., 1990; Mauro Canaliruen, Il delitto Matteotti. Affarismo e politica nel primo governo Mussolini, Camerino, Università degli studi, 1996; Bologna, Il Mulino, 1997. ISBN 88-15-05709-9; 2004. ISBN 88-15-09729-5; Valentino Zaghi, Giacomo Matteotti, Sommacampagna, Cierre, 2001. ISBN 88-8314-110-5; Marcello Staglieno, Arnaldo e Benito. Due fratelli, Milano, Mondadori, 2003. ISBN 88-04-51264-4; Mauro Canali, Il delitto Matteotti, Bologna, Il Mulino, 2004; Nunzio Dell’Erba, Matteotti: azione politica e pensiero giuridico, in «Patria indipendente», 28 maggio 2004, a. LIII, nn. 4-5, pp. 21-23; Stanislao G. Pugliese, Fascism, Anti-fascism, and the Resistance in Italy: 1919 to the Present, Rowman & Littlefield, 2004. ISBN 0-7425-3123-6; Enrico Tiozzo, La giacca di Matteotti e il processo Pallavicini. Una rilettura critica del delitto, Roma, Aracne, 2005. ISBN 88-548-0041-4; Gianpaolo Romanato, Un italiano diverso. Giacomo Matteotti, Milano, Longanesi, 2010; Giovanni Borgognone, Come nasce una dittatura. L’Italia del delitto Matteotti, Bari, Laterza, 2012. ISBN 978-88-420-9833-1; Alexander J. De Grand, Italian Fascism: Its Origins & Development, University of Nebraska Press, 2000, ISBN 0-8032-6622-7; Adrian Lyttelton, The Seizure of Power: Fascism in Italy, 1919—1929, Routledge, 2003, ISBN 0-7146-5473-6; Stanislao G. Pugliese, Fascism, Anti-fascism, and the Resistance in Italy: 1919 to the Present, Rowman & Littlefield, 2004, ISBN 0-7425-3123-6; Руффо Т. Парабола моей жизни //Воспоминания. Ленинград: Музыка. — 1990.

1885

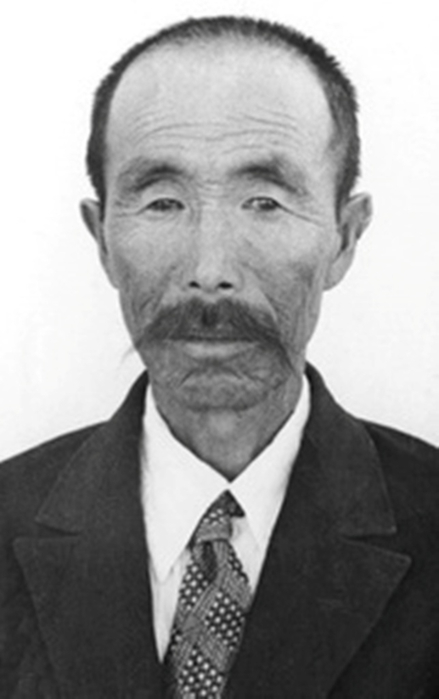

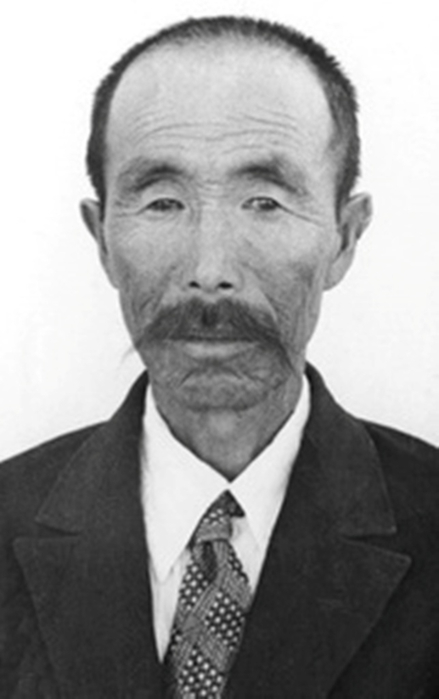

Жуме (Жума) Найзаев

старший чабан колхоза «Кумекши» Таласского района Джамбулской области, Казахская ССР. Родился в ауле №5 волости Акошак (ныне – Таласского района Жамбылской области Казахстана. Казах. С 7-летнего возраста работал пастушонком у местного зажиточного крестьянина. С началом в республике коллективизации сельского хозяйства в 1929 году вступил в местный колхоз «Кумекши» (позднее – колхоз, а затем совхоз «Бостандык») Таласского района Сыр-Дарьинского округа Казакской АССР (в 1930-1932 годах район в прямом подчинении Казакской АССР) – Южно-Казакской (в 1936-1939 годах – Южно-Казахстанской, с октября 1939 года – Джамбулской) области Казакской АССР (с декабря 1936 года – Казахской ССР, ныне – Таласского района Жамбылской области Казахстана). Показывал высокие показатели по выращиванию молодняка, сдаче мяса и настригу шерсти. В 1947 году вырастил от 405 курдючных овцематок 485 ягнят при среднем весе ягнёнка к отбивке 40 килограммов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1948 года за получение высокой продуктивности животноводства в 1947 году при выполнении колхозом обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов и плана развития животноводства Найзаеву Жуме присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». За получение высокой продуктивности животноводства по итогам 1948 года награждён вторым орденом Ленина. С февраля 1957 года – на пенсии. Жил в Таласском районе Джамбулской (ныне – Жамбылской) области. Умер в 1962 году. Награждён 2 орденами Ленина (23 июля 1948; 12 июля 1949), Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Казахской ССР (1951).

1885

Соэму Тоёда (японское имя — 豊田副武)

адмирал Японского императорского флота времён Второй мировой войны. Тоёда родился в префектуре Оита, в окрестностях города Кицуки. В 1905 году он окончил Военную академию Императорского флота Японии в составе 33 выпуска, 26-м из 176 кадетов. Служил мичманом на крейсерах «Хасидатэ» и «Ниссин», потом в звании младшего лейтенанта переведён на эсминец типа «камикадзэ» «Асацую». Тоёда вернулся в академию для изучения торпедной и морской артиллерии. Став в 1911 году лейтенантом, он служил на линейном крейсере «Курама». Соэму с отличием окончил Высшую военную академию в 1915 году, получил звание лейтенант-коммандера через два года, и на протяжении двух лет с этого времени был адъютантом адмирала Мотомаро Ёсимасы. В 1919—1922 годах Тоёда посещал Великобританию в качестве военного атташе, в поездке получил звание капитана 3-го ранга. В Японии Тоёда был назначен административным работником на крейсере «Кума». Он шёл вверх по карьерной лестнице, получил звание капитана 1-го ранга и получил своё первое судно — крейсер «Юра», а в декабре 1930 года — «линкор Хюга». Сопровождал Исороку Ямомото во время подписания Лондонского морского договора. 1 декабря 1931 года Тоёде присвоили звание контр-адмирала. С декабря 1931 по февраль 1933 года Тоёда управлял Вторым отделом генштаба флота Японии, а 15 ноября 1935 года получил звание вице-адмирала. С 1935 по 1937 год Тоёда являлся директором Бюро поставок, а 20 октября 1937 года стал Верховным главнокомандующим 4-м флотом Японской империи. После этого его назначили главкомверхом Второго флота в ноябре 1938 года. Тоёда принимал активное участие во Второй японо-китайской войне, а в 1939—1941 годах он занимал пост командующего корабельным строительством.

Вторая мировая война

18 сентября 1941 года Соэму Тоёда получил звание полного адмирала. Во время атаки на Пёрл-Харбор он был командующим базы ВМС в Курэ. Тоёда был резко против войны с США, которую, как он считал, изначально невозможно было выиграть. 10 ноября 1942 года Тоёда стал членом Высшего военного совета, где тщетно прикладывал усилия к тому, чтобы увеличить финансирование морской авиации, однако не смог выдержать противостояния с Императорской ставкой. 21 апреля 1943 года Соэму понизили в должности, сместив из совета и назначив командовать военным округом Йокосука. После смерти адмирала Минэити Коги Тоёда был назначен главнокомандующим Объединённого флота 3 мая 1944 года. В июне того же года он разработал и воплотил «План „А-го“», который привёл к тому, что японский флот под командованием Одзавы Дзисабуро потерпел крупное поражение в Битве за Филиппины. Тоёда также спланировал операцию «Сё-го», которая привела к другому крупному поражению в сражении в проливе Суригао. Тоёда знал, что оба плана являются рискованными, но последовал им из-за того, что у Императорского флота запасы топлива и продовольствия стали подходить к концу. Тем не менее агрессивная защитная стратегия Тоёды не принесла желаемых плодов. После этого Тоёда подписал самоубийственный план «Тэн-го», послав линкор «Ямато» в последнее плавание на Окинаву. Тоёда заменил ушедшего в отставку Косиро Окаву на посту главнокомандующего военным флотом, став последним главнокомандующим Японским Императорским флотом. Тоёда принимал участие в многочисленных аудиенциях у императора, касавшихся капитуляции Японии. Изначально министр флота Мицумаса Ёнай надеялся на то, что Соэму сможет оказать влияние на командующего армией Ёсиро Умэдзу (они были земляками). Тем не менее, Тоёда присоединился к Умэдзу в несогласии с Потсдамской декларацией от 26 июля 1945 года. Тоёда был за то, чтобы окончить войну, но считал, что правительство может выторговать более выгодные условия. После атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки позиция Тоёды стала ещё более жёсткой. Он говорил, что японцы должны защищать Японские острова до последнего человека.

После войны

Когда война кончилась, в Токио 14 ноября Тоёду допрашивал контр-адмирал Ральф Ости. По результатам допроса было отмечено, что Тоёда «очень умён и широко информирован», а также высказывает резко критические суждения относительно силы влияния военных на японское правительство. Он высказывал мнение, что война в Китае должна быть окончена, даже если это потребует жертв, чтобы люди и ресурсы могли быть переведены на тихоокеанский фронт. В 1946—1948 годах арестовавшие Тоёду американские оккупационные власти держали его в заключении в тюрьме Сугамо, однако ему не было предъявлено никакого обвинения, и он был освобождён. Скончался в Токио от сердечного приступа 22 сентября 1957 года. Награды и премии: Орден Восходящего солнца II класса; Орден Священного сокровища I класса; Орден Благоприятных облаков II класса (Маньчжоу-го); Памятная медаль в честь восшествия на престол императора Тайсё; Медаль «За участие в военной кампании 1914—1920 годов» (Япония); Медаль «В память восшествия на престол императора Сёва»; Медаль «За участие в маньчжурском инциденте» (Япония); Медаль «За участие в китайском инциденте» (Япония, 1937); Медаль «За участие в Великой восточно-азиатской войне» (Япония); Памятная медаль в честь 2600 летия Японской империи; Медаль «Основание государства» Маньчжоу-го; Медаль «Визит Императора в Японию» Маньчжоу-го; Медаль Победы (Япония); Кавалер ордена Заслуг германского орла; Командор ордена Святых Маврикия и Лазаря; Командор королевского ордена Звезды Румынии. Источники: Залесский К.А. Кто был кто во Второй мировой войне. Союзники Германии. — Москва: АСТ, 2004. — Том 2. — 492 страницы — ISBN 5-271-07619-9; Butow, Robert J. C. Japan's Decision to Surrender — Stanford University Press, 1954; Dull, Paul S. A Battle History of the Imperial Japanese Navy, 1941-1945 — United States Naval Institute, 1978. — ISBN 0-87021-097-1; Frank, Richard B. Downfall: the End of the Imperial Japanese Empire — Penguin, non-classics, 1999. — ISBN 0-14-100146-1; Sheftall, M.G. Blossoms in the Wind: Human Legacies of the Kamikaze — NAL Caliber, 2005. — ISBN 0-451-21487-0; Y'Blood, William T. Red Sun Setting: The Battle of the Philippine Sea — United States Naval Institute, 2003. — ISBN 1-59114-994-0.

[515x700]

[515x700]

1885

Хулио Фонсека (испанское имя — Julio Fonseca)

костариканский композитор, органист, педагог. Родился в Сан-Хосе. Занимался в Миланской и затем в Брюссельской консерватории, где изучал композицию у Э.Тинеля. По возвращении на родину работал органистом и педагогом. С 1942 заведующий кафедрой гармонии и теории музыки в Национальной консерватории в Сан-Хосе. Представитель национального направления в костариканской музыке. Написал миниатюры для оркестра, "Тропическую сюиту" для духового оркестра (1934); инструментальные пьесы; "Кантату музыке" (1935); обработки народных песен; танцевальную музыку. Среди сочинений (главным образом произведения малой формы): камерно-инструментальные ансамбли, фортепианные пьесы, хоры, песни. Автор культовой музыки, в том числе месс, гимнов, Ave Maria, реквиема. Умер в Сан-Хосе 22 июня 1950 года.

[448x700]

[448x700]

1886

Полин Эльвира Буш (Pauline Elvira Bush)

американская актриса немого кино. Родилась в Линкольне (штат Небраска, США). Полин Буш училась в частной школе в Виргинии и Университете штата Небраска. В 1907 году приняла участие в своём первом театральном шоу Kitty Gray. Полин играла в разных репертуарных театрах. С 1911 года начала сниматься в кино в American Film Company. В 1915 году вышла замуж за режиссёра Аллана Двона, который снимал её в своих фильмах. Они развелись в 1919 году (по другим источникам в 1921 году). С 1911 по 1915 год Полин Буш снялась в 138 одно-, двух- и трёхчастных короткометражных фильмах. Играла с такими актёрами, как Джордж Уоррен Керриган, Мёрдок МакВарри, Лон Чейни и др. Полин Буш снялась в двух полнометражных фильмах в 1914 и 1924 годах (во втором — после возвращения). После ухода актрисы из кинематографа в 1916 году несколько фильмов с её участием были перевыпущены с новыми субтитрами. Умерла в Сан-Диего (штат Калифорния, США) от воспаления лёгких 1 ноября 1969 года. Избранная фильмография: 1913 — / Bloodhounds of the North; 1913 — / Red Margaret, Moonshiner; 1913 — Вернуться к жизни / Back to Life; 1914 — Ночь острых ощущений / A Night of Thrills; 1914 — Лев, агнец, человек / The Lion, the Lamb, the Man; 1914 — Свет и тени; 1914 — История её жизни;1914 — Добродетель сама себе награда; 1914 — / The Pipes o' Pan; 1914 — Ришелье; 1914 — Высший закон / The Higher Law; 1914 — Её Баунти;1914 — Каменный мешок; 1914 — Надежды тупика;1914 — Запретный номер; 1914 — Незаконная торговля; 1914 — / The Tragedy of Whispering Creek; 1914 — Конец вражды; 1914 — Агнец, девушка, волк; 1914 — Мошенник; 1914 — Угроза Карлотте / The Menace to Carlotta; 1914 — Раздор и гармония; 1914 — Запомнить Марии Магдалины;1914 — Честь установленный;1914 — Ли; 1915 — Устойчивый компании; 1915 — Идиллия холмов; 1915 — Девушка ночи; 1915 — Измельчить; 1915 — Дева тумана; 1915 — Племя пустыни / The Desert Breed; 1915 — Все для Пегги; 1915 — За воротами; 1915 — Там, где леса окончание; 1915 — Такова жизнь; 1915 — / When the Gods Played a Badger Game; 1915 — Нити судьбы; 1915 — Мера парня; 1915 — Девушка из небольшого города / A Small Town Girl; 1915 — Звезда моря; 1915 — Грех Ольги Брандт; 1917 — Маска любви; 1924 — Враждебный секс / The Enemy Sex. Литература: George A. Katchmer. A Biographical Dictionary of Silent Film Western Actors and Actresses. — McFarland, 2002. — Страница 46. — ISBN 9780786446933.

1886

Квансен Ню

колхозник колхоза имени Сталина Гурленского района Хорезмской области, Узбекская ССР. Родился в Корее. Кореец. В последующем переехал российское Приморье. Осенью 1937 года, вскоре после вторжения в Китай японских милитаристов, в СССР началась массовая депортация корейского населения из приграничных районов Дальневосточного края. Ню Квансен был переселён в Узбекскую ССР (ныне – Узбекистан). Работал колхозником в колхозе имени Сталина Гурленского района Хорезмской области. В 1949 году получил урожай риса по 80,2 центнера с гектара на площади 5 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 июня 1950 года за получение высоких урожаев риса на поливных землях при выполнении колхозом обязательных поставок и контрактации по всем видам сельскохозяйственной продукции, натуроплаты за работу МТС в 1949 году и обеспеченности семенами всех культур в размере полной потребности для весеннего сева 1950 года Ню Квансену присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Сведений о дальнейшей судьбе нет. Награждён орденом Ленина (13 июня 1950), медалями «За трудовое отличие» (12 августа 1952), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (6 июня 1945).

[374x700]

[374x700]

1887

Фредерик Гарфилд Гилмор (Frederick Garfield Gilmore)

американский боксёр, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1904. Родился в Монреале, Канада. На Играх 1904 в Сент-Луисе Гилмор соревновался только в полулёгком весе до 56,7 кг. Он проиграл в полуфинале Фрэнку Хеллеру, но так как в соревновании проняло участие только три боксёра, Гилмор получил бронзовую медаль. После этого, Гилмор стал профессиональным боксёром, и с 27 марта 1906 года по 12 сентября 1916 года он провёл 16 матчей. 7 из них он выиграл, 6 проиграл и три провёл вничью. Умер в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) 17 марта 1969 года.

[479x700]

[479x700]

1887

Фрэнк Тайер Нельсон (Frank Thayer Nelson)

американский легкоатлет, призёр Олимпийских игр. Родился в Детройте. В 1912 году на Олимпийских играх в Стокгольме он завоевал серебряную медаль в прыжках с шестом, разделив второе место с соотечественником Марком Райтом. Также он принял участие в показательных соревнованиях по бейсболу, выступив при этом за команду Швеции (в связи с тем, что шведские бейсболисты сильно уступали американским, четверо американцев играло за команду Швеции). Умер в Мичигане 16 июля 1970 года.

[508x700]

[508x700]

1887

Андрес Вильхельм Сандберг (датское имя — Anders Wilhelm Sandberg)

датский режиссер. В 1914 г. дебютировал в кино (фарс «Трубочист придет завтра»). Ставил комедии, приключенческие фильмы и др. Основные особенности его творчества раскрылись в фильме «Клоун» (1917). Наиболее значительные работы – цикл экранизаций Ч.Диккенса: «Наш общий друг» (1919), «Большие надежды» (1921), «Давид Копперфильд» (1922), «Крошка Доррит» (1924). Его творчество стало вершиной датского кино «немого» периода. Однако наступление эры звукового кино привело его к острому творческому кризису. Лишь в конце жизни он снял фильмы «В Данию по большим местам» и «Викинги, их предки и потомки» (оба в 1936 награждены «Гран при» на Всемирной выставке в Париже, 1937), которые стали крупным вкладом в развитие датского документального кино. Умер в Бад Наухайме 27 марта 1938 года.

[689x700]

[689x700]

1889

Николай Андреевич Андреев

иркутский художник. Родился в Иркутске. Один из художников, сформировавших «сибирский стиль» в искусстве 1920–1930-х годов. Автор пейзажей, портретов и тематических картин. Свое творчество он посвятил сибирскому северу, Якутии. Учился в Иркутске и на Украине, где в 1908 году вступил в партию анархистов. В 1915 г. вернулся в Иркутск. Был близок с Д.Д.Бурлюком во время его пребывания в Иркутске. Занимался как творческой, так и общественной деятельностью. В 1920 - 1925 гг. заведовал иркутской картинной галереей. Художник изучал культуру национальных меньшинств, стремился постичь суть их характера (1920 г. – экспедиция по Северному Ледовитому океану, 1921 г. – поездка по реке Лена). Был одним из организаторов общества художников «Новая Сибирь» (1926-1932 гг.). В 1930-х гг. создал художественную артель «Гагат». Арестован 29 апреля 1937 года. Обвинён по статье 58-10-11 УК. Нходился под следствием. Умер в Иркутской тюрьме 25 августа 1938 года. В 1957 г. реабилитирован (дело прекращено за смертью обвиняемого).

[462x700]

[462x700]

1889

Иннокентий (в миру - Борис Дмитриевич Тихонов)

епископ Русской православной церкви, архиепископ Винницкий. Родился в Троицке. Окончил Томскую духовную семинарию, Петроградскую духовную академию в 1915 году со степенью кандидата богословия и Археологический институт. В 1913 году пострижен в монашество и возведен в сан иеромонаха. В 1914 году был духовником больных и раненых воинов в подвозном автомобильном перевязочном отряде. В 1915 году был духовником при втором Серафимовском лазарете. В 1915—1917 гг. состоял профессорским стипендиатом Петроградской духовной академии при кафедре Церковной археологии. С 1916 года, совместно с иеромонахами Львом и Гурием (Егоровыми) активно участвовал в миссионерской деятельности в Петрограде. В 1917 году поступил в число братии Александро-Невской Лавры. Был одним из основателей Александро-Невского братства; возглавлял внутри братства кружок любителей православного богослужения. В 1918 году назначен правителем дел Духовного Собора Лавры. С 1919 года занимал должности в Русском Отделении Академии истории материальной культуры. В 1921 году возведен в сан архимандрита. 9 апреля 1922 года хиротонисан во епископа Ладожского. Хиротонию возглавил митрополит Петроградский Вениамин (Казанский). Арестован 1 июня 1922 года, постановлением ГПУ от 4 января 1923 года сослан в Усть-Цильму Архангельской губернии (затем место ссылки было изменено на Туркестан). Весной 1925 года епископ Иннокентий был освобождён. По возвращении в Ленинград с лета 1925 года входил в Епископский совет. Вновь арестован 19 декабря 1925 года по обвинению «в распространении литературы контрреволюционного характера». Приговорён 29 апреля 1926 к ссылке в Норильский край на три года. В середине 1929 года он был освобожден, поселился в Вологде, затем в Архангельске. С 1930 года — епископ Благовещенский, назначения не принял. Осенью 1931 года арестован и 2 декабря 1931 года приговорён к трём годам лагерей. В заключении находился в Белбалтлаге, работал на взрывных работах, в 1933 году получил контузию и вскоре был освобождён и поселился в Старой Руссе. С 19 октября 1933 года — епископ Старорусский, викарий Новгородской епархии. С января 1937 года — архиепископ Харьковский. С 23 марта 1937 года — архиепископ Винницкий. 28 октября 1937 года вновь был арестован. 29 ноября 1937 года в 24:00 расстрелян в Виннице. Место погребения неизвестно. 22 июня 1993 года определением Синода Украинской Православной Церкви прославлен как местночтимый святой Харьковской епархии. Библиография: Шкаровский М.В. Александро-Невское братство 1918—1932 годы. Санкт-Петербург, 2003.

[476x700]

[476x700]

1890

Потап Лукич Харченко

бригадир колхоза имени Чапаева Нехворощанского района Полтавской области Украинской ССР. Родился в селе Нехвороща ныне Новосанжарского района Полтавской области Украины, в крестьянской семье. Украинец. Образование начальное. Участвовал в Гражданской войне, был ранен. В 1929 году вступил в вступил колхоз имени Чапаева в родном селе, где вскоре был избран бригадиром полеводческой бригады. В послевоенные годы вновь стал бригадиром колхоза имени Чапаева Нехворощанского (с 1963 года – Новосанжарского) района Полтавской области Украинской ССР (ныне – Украина). В 1947 году руководимая им бригада получила урожай ржи 30,5 центнеров с гектара на площади 10 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 мая 1948 года за получение высоких урожаев пшеницы, ржи и сахарной свеклы при выполнении колхозом обязательных поставок и натуроплаты за работу МТС в 1947 году и обеспеченности семенами зерновых культур для весеннего сева 1948 года Харченко Потапу Лукичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С 1955 года – на заслуженном отдыхе. Жил в селе Нехвороща Новосанжарского района Полтавской области (Украина). Умер 8 февраля 1972 года. Избирался депутатом сельского Совета. Награжден орденами Ленина (10 мая 1948), Трудового Красного Знамени, медалями, в том числе «За трудовую доблесть».

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

[537x700]

[537x700]1880

Рихард Вайхерт (немецкое имя — Richard Weichert)

немецкий театральный режиссер, один из крупнейших представителей экспрессионизма в этом виде искусства. Родился в Берлине. Дебютировал в театре в Дюссельдорфе, в начале своей деятельности испытывал значительное влияние Луизы Дюмон. Наиболее важным этапом его театральной карьеры была работа в Мангейме (1916—1918), а затем, начиная с 1919 г., во Франкфурте-на-Майне. Именно тогда он разработал в теоретических сочинениях и воплотил на сцене свою концепцию режиссера и его роли в экспрессионистском спектакле. В 1919 г. в «Дёйче бюне» Вайхерт писал: «Задача режиссера отныне заключается в том, чтобы осуществить замысел автора, сделать явью его видения, стать рупором его идей или, по крайней мере, выступить в качестве его адвоката. Он один может руководить постановкой, поскольку сумел проникнуть в самую сокровенную суть пьесы; ему отводится роль посредника между автором и исполнителем; он более не отстраненный наблюдатель, но артист, воображение и чувствительность которого позволяют сделать отвлеченное доступным, воображаемое — реальным, отныне он — полновластный демиург сцены. Можно сказать, что автор пьесы выдвигает предположение, актер стремится к его осуществлению, а между ними — режиссер, который вынужден и подчиняться, и руководить одновременно». И далее: «…важнее всего в спектакле не вращающаяся сцена, не то, что происходит за кулисами, не освещение, техника игры, не чудеса современной машинерии, но Слово, текст». Не следует понимать эту последнюю фразу как отказ от использования любых выразительных средств в пользу сценического слова. Напротив, Вайхерт понимал всю важность освещения, организации сценического пространства, сценографии, декораций, жестов и умел использовать их для достижения максимального эффекта, как, например, в его знаменитой постановке «Сына» (Der Sohn) Газенклевера в мангеймском театре, по поводу которой он писал: «Все персонажи, с которыми приходится сталкиваться сыну, существуют не сами по себе, а лишь как проекция его внутреннего мира. Именно это обстоятельство должно стать организующим моментом спектакля, именно оно отражает экспрессионистскую суть пьесы. На этом основополагающем представлении и базировалась моя концепция данной постановки: посреди сцены, в центре светового круга, на единственном стуле сидит сын, остальные персонажи остаются как бы в тени. Эта идея в полной мере была реализована в мангеймском театре: художник Людвиг Зиверт, занимавшийся там оформлением декораций, сумел воплотить ее с гениальной интуицией, так, что некоторые фрагменты его живописи напоминали прозрения Мунка» («Сцена», Берлин, май — июнь 1918). Был ли Рихард Вайхерт «режиссером дионисийского типа», как предполагал драматург Л.Вагнер? В любом случае, в таких разных постановках, как «Первые люди» Р.Штефана (Франкфурт, 1920), «Пентесилея» Клейста (Франкфурт, 1921), «Барабаны в ночи» Брехта (Франкфурт, 1923), он показал себя и человеком, наделенным вулканическим темпераментом, и творцом, которому под силу музыкальная, ритмическая, пластическая постановка произведения, его идеи получили прекрасное воплощение в художественном творчестве Людвига Зиверта. Умер во Франкфурте-на-Майне 15 ноября 1961 года.

[576x700]

[576x700]1880

Сергей Леонидович Иванов

ботаник, биохимик, физиолог растений. Родился в Москве. Окончил Московский Императорский университет в 1903 г. профессор (1917), доктор биологических наук (1935). Дал общую схему маслообразовательного процесса (1906—1913). Его работа «Естественная классификация растительных масел» была представлена на съезде русских ботаников в 1921 г. В 1928 г. выступил на Третьем съезде ботаников с докладом "Климаты Союза ССР и химическая деятельность растений". Разработал учение о зависимости хода биохимических процессов в растениях от климата и положения растений в филогенетической системе. Преподаватель Варшавского политехнического института (1915—1918), проректор по научной работе Нижегородского университета (1918—1919), зав. кафедрой анатомии и физиологии растений. По совместительству читал лекции в Иваново-Вознесенском политехническом институте. С 1919 г.по 1922 гг. работал на естественно-географическом факультете Нижегородского педагогического института. Профессор-естественник Московского педагогического института имени А.С.Бубнова. С 1941—1944 гг. — заведующий кафедрой ботаники Красноярского государственного педагогического института. В 1944 — 1946 гг. — декан агрономического факультета Волгоградского госсельхозинститута. Умер в Москве 4 августа 1960 года. Сочинения: Иванов С.Л. Учение о растительных маслах. — Москва: Изд-во ВСНХ, 1924. 120 страниц; Иванов С.Л. Учение о растительных маслах. — Москва: ЦУП, Промышленной пропаганды и просвещения. 1925. 120 страниц;. Иванов С.Л. Химия жиров. [Учебник для втузов]. — Москва.-Ленинград: Снабтехиздат, 1934. 294 страниц; Иванов С.Л. Климатическая теория образования органических веществ. — Москва: Издательство Академии Наук СССР, 1961. 88 страниц. Литература: Русские ботаники. Биографо-библиографический словарь, составитель С.Ю.Липшиц, том 3, Москва, 1950 (список работ).

1880

Франсис де Миомандр (французское имя — Francis de Miomandre; настоящее имя — Франсуа Фелисьян Дюран, François Félicien Durand)

французский писатель, переводчик и критик, лауреат Гонкуровской премии (1908) за роман «По воде писано». Франсис Миомандр (Франсуа-Фелисьян Дюран) родился в городе Тур, департамент Эндр и Луара, Франция. В 1888 году переехал с родителями в Марсель и там до 1898 года учился в иезуитском коллегиуме святого Игнатия. Тогда же сблизился с группой молодых литераторов. В 1894 году они основали журнал la Revue Méditerranéenne, в котором Франсис Миомандр (за литературный псевдоним он выбрал мамину девичью фамилию) публиковал свои ранние работы. В 1900 году он встретил Камиля Моклера, у которого стал работать секретарем в Сен-Лё-ла-Форе. В 1904 году Миомандр опубликовал свою первую книгу «Размышления и воспоминания» — тиражом двести двадцать экземпляров. Он сотрудничает с журналами «Mercure de France» (Париж) «Antée» (Брюгге) и «L’Occident» Адрияна Митуара, принимает участие в редактировании полного собрания сочинений Лафорга. Франсис стал продавать картины галереи Бернгайма, а впоследствии и работать секретарем у её директора — Феликса Фенеона. Позже он исполнял обязанности секретаря редакции журнала «L’Art et les artistes» до 1912 года. Миомандр написал тысячи статей для более чем двухсот журналов и газет. Такая работа была его главным средством существования. Время от времени пишет в издания Marges, Новое французское обозрение, Manuscrit autographe и Cahiers du Sud, он ведет колонку в хрониках Nouvelles littéraires с 1922 года вплоть до смерти в 1959. Кроме того, с 1926 года он регулярно пишет литературно-критические статьи для L’Europe nouvelle, с 1947 по 1959 год сотрудничает с журналом «Information à l'étranger». Свои первые критические эссе, написанные с 1900 по 1906 год, Миомандр издал в сборнике «Лицо» в 1907. За четыре года вышел еще один сборник эссе — «Фигуры сегодня и вчера». В то же время он стал одним из выдающихся переводчиков с испанского языка. В 1918 году Миомандр выпустил «Избранные страницы» Хосе Энрике Родо, в 1921 — «Двадцать четыре сонета» Луиса де Гонгора-и-Арготе. Среди авторов, которых переводил Мимандр, — Мигель де Унамуно, Вентура Гарсия Кальдерон, Мигель Сервантес, Мигель Анхель Астуриас, Лидия Кабрера, Орасио Кирога, Бенито Перес Гальдос, Энрике Родригес Ларрета, Ласкано Теги, Эухенио д’Орс, Хоакин Мария Машаду де Ассис, Хосе Марти и другие. Всего насчитывается около пятидесяти переводных произведений. Миомандр писал статьи для многих испанских и латиноамериканских изданий, а с 1946 по 1956 год был редактором рубрики «Иберийская литература» журнала «Hommes et Mondes». По свидетельству Клода Куффона, каждое утро Миомандр переводил десять страниц текста, а днем и вечером работал над критическими статьями или собственными беллетристическими произведениями. Писал легко, и критики подавляющим большинством признавали эту легкость и ясность языка. Миомандр выступил также как киносценарист. В 1923 году он написал сценарий к фильму «Шалаш любви, или Возвращение дяди Арсена» по мотивам своего одноимённого романа. В марте 1950 Миомандр получил Большую премию Союза литераторов за писательский вклад на протяжении всей жизни. Умер в городе Сен-Бриё, департамент Кот-д’Армор, Франция, 1 августа 1959 года. Именем писателя названы улицы в Париже и Туре.

1880

Эрнест Оппенгеймер (правильнее Эрнст Оппенгеймер, Ernest Oppenheimer)

основатель золотодобывающей корпорации «Anglo American» и управляющий алмазодобывающей компании «De Beers», известный филантроп. Эрнест родился в городе Фридберг, Гессен, Германия. Мальчик был пятым сыном в семье еврея-торговца сигаретами. Когда в 1890-х годах в Германии стал усиливаться антисемитизм, Эрнест с братьями решили покинуть родину и обосноваться в Лондоне. Семнадцатилетний еврейский юноша устроился в одну из лондонских фирм под названием Дункельсболер алмазным брокером. В то время в Южной Африке началась алмазная лихорадка, поэтому англичане получили широкий доступ к бриллиантам. За пять лет работы Эрнест завоевал такое уважение своих работодателей, что они решили назначить его своим представителем и отправить в Южную Африку, где он должен был лично заниматься закупкой алмазов в Кимберли. Вернувшись в Кимберли, Оппенгеймер становится членом городского совета, а в 1912 году — мэром города. После начала Первой мировой войны и сопровождавших её гонений на немецких граждан в ЮАС Оппенгеймер уезжает в Лондон (в 1915 году), где принимает британское подданство и меняет имя на Эрнест. Вернувшись в Южную Африку в 1916, он 25 сентября 1917 года, при поддержке американского банка «JP Morgan» основывает корпорацию «Anglo American», остававшуюся в течение долгого времени крупнейшим в мире концерном по добыче минерального сырья.

Эрнест Оппенгеймер (справа) посещает амстердамскую алмазную фабрику, 3 декабря 1945 года

В 1920 Э. Оппенгеймер становится также руководителем основанной ещё Сесилем Родсом алмазодобывающей фирмы «De Beers», испытывавшей тогда финансовые трудности. По сегодняшний день пост президента «De Beers» остаётся в семейном владении фамилии Оппенгеймер. Однако наиболее мощным созданием в империи Оппенгеймера оказалась «Central Selling Organisation» (CSO), называемая прессой также Синдикат, добившейся со временем контроля над 90 % мировых продаж алмазов. Во время Мирового кризиса, в 1930 году, Оппенгеймер скупил рынки по торговле алмазами и в 1950 основывает CSO. Обычно «De Beers» морским путём отправлял добытые по всему миру алмазы в Лондон; там они сортировались и более мелкими партиями рассылались крупным торговцам и гранильщикам. Во время Второй мировой войны Оппенгеймер, опасаясь падения цен на алмазы, отказал американцам в поставках им технических алмазов. В ответ на это Оппенгеймеру было отказано в праве въезда в США, а операции компании «De Beers» в этой стране были свёрнуты как не отвечающие антимонопольному законодательству. После того, как первая жена Э.Оппенгеймера в 1934 году умерла, и на следующий год утонул при купании на островах Мадейра его сын Фрэнк, предприниматель пережил тяжёлый душевный кризис и принял христианство. Вскоре после этого он женится на баронессе Каролине Харли. Умер в замке Йоганнесбург, Бавария, Германия, 25 ноября 1957 года. После смерти Э.Оппенгеймера Синдикат и фирму «De Beers» возглавил его сын Гарри Фредерик Оппенгеймер.

[530x700]

[530x700] 1881

Павел Николаевич Мостовенко

революционер, советский государственный и партийный деятель. Родился в Осинском уезде Пермской губернии. Сын лесничего, дворянин. Учился в Санкт-Петербургской военно-медицинской академии, откуда был исключён за неблагонадежность, окончил Санкт-Петербургский политехнический институт. В 1899 — вступает в Санкт-Петербурге в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». В 1901 — вступает в РСДРП, первый арест и высылка в Пермь. В 1903—1917 — член Тверского, Нижегородского, Северного, Московского комитетов РСДРП, неоднократно арестовывается. В 1905 году отбывал ссылку в Твери и там поднимал пролетариев на борьбу. Как пишет его товарищ: «Павел сразу стал любимцем рабочей массы, выступая на митингах и демонстрациях». По донесению полиции любимец народа выглядел так: «Неисправим по поведению. Очень грубый и дерзкий, злой пропагандист и опасный революционер». В 1905 — ответственный организатор Благуше-Лефортовского революционного района в Москве, участвует в работе I Таммерсфорской конференции РСДРП. В 1907 — делегат V съезда РСДРП. В 1917 — делегат VI съезда РСДРП(б), делегат Учредительного собрания от РСДРП(б), член Петросовета, представитель Петроградского исполкома на Румынском фронте В октябре-декабре 1917— председатель Московского совета солдатских депутатов, член московского ВРК, один из организаторов и руководителей Октябрьского вооруженного восстания в Москве. В 1918 направлен на Украину для организации сопротивления австро-германским оккупационным войскам и буржуазно-националистическим силам. В 1919 — один из организаторов Башкирской республики, секретарь Уфимского губкома РКП(б). В 1921—1922 — на дипломатической работе, полпред РСФСР в Чехословакии и Литве. В 1925—1927 — член Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б), первый директор Промакадемии. В 1929—1930 — ректор МВТУ имени Баумана. В 1930 — уполномоченный ВСНХ РСФСР в Берлине. В 1934—1937 — директор Высших академических курсов Наркомтяжпрома. Арестован в 1937 году. Осуждён ВКВС. Расстрелян 15 марта 1938 года. Полностью реабилитирован в 1956 году. Жена Ревекка Гальперина, известна как выдающаяся переводчица, дети. Литература: Коротаева Л.В., П.Н.Мостовенко, в книге: Революционеры Прикамья, Пермь, 1966; Герои Октября, Москва, 1967.

[700x464]

[700x464] 1882

Михаил Дорофеевич Цинамдзгвришвили (грузинское имя — მიხეილ წინამძღვრიშვილი)

грузинский советский терапевт, академик Академии Наук Грузинской ССР (1946). Родился в селе Сурами, ныне Хашурского района Грузии. В 1910 окончил медицинский факультет Харьковского университета, работал там же. С 1915 в Тбилиси. Профессор с 1924; заведующий кафедрами диагностики медицинского факультета Тбилисского университета (1921—1930) и госпитальной терапии Тбилисского медицинского института (с 1930) и одновременно основатель и директор (1946—1956) первого в СССР института клинической и экспериментальной кардиологии (в 1957 институту присвоено имя Ц.). Основные труды по проблемам юношеской гипертонии, классификации гипертонической болезни, генеза почечной гипертонии, клиники врождённых аномалий сердца, патологии миокарда. Председатель Грузинского и почётный член Всесоюзного обществ терапевтов. Награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями. Умер в Тбилиси 28 декабря 1956 года. Сочинения: В русском переводе - Эксперимент и клиника в вопросе почечного генеза гипертонии, Тб., 1948; Вопросы классификации гипертонической болезни, Тбилиси, 1952.

[500x700]

[500x700]1883

Бронислав Кнастер (польское имя — Bronisław Knaster)

польский математик. Родился в Варшаве. Изучал в Сорбонне медицину, окончил Варшавский университет. Работал там же. В 1939—1944 г. — профессор Львовского, с 1945 г. — Вроцлавского университетов. С 1945 работал в Математическом институте Польской Академии Наук. Основные труды Кнастера относятся к общей топологии, где важную роль играет т. н. континуум Кнастера. Открыл кривые, которые не распадаются на меньшие кривые (1922), а также несколько особых сечений плоскости. Редактор основных польских математических публикаций: «Моnоgrаfiе МаtеМаtуСznе» (с 1931), «СоllоquiuМ МаtеМаtiСuМ» (с 1947), «FundаМеntа МаthеМаtiСа» (с 1949). Один из основателей Вроцлавского научного общества (1946 г.). Государственная премия ПНР (1963 г.). Умер 3 ноября 1990 года.

1883

Николай Петрович Кобранов

русский и советский лесовод. Родился в поселении посаде Каменка, Холмский уезд, Псковская губерния, Российская империя. Отец Н.П.Кобранова был железнодорожным служащим. Уже в 4 года остался сиротой и был определён в Гатчинский сиротский институт, где проходил обучение с 1887 по 1900 годы. В 1904 году окончил Петербургский лесной институт, получив звание лесовода 1-го разряда. После окончания обучения много занимался практическим лесоводством, после чего стал преподавателем. С 1915 по 1924 годы работал в Воронежском сельскохозяйственном институте. Занимал должности профессора, помощника ректора, ректора и декана лесохозяйственного факультета. С 1924 по 1925 годы являлся заместителем директора и профессором кафедры лесоводства Московского лесотехнического института. С 1925 года и до 1942 года работал в Ленинградской лесотехнической академии, где в разное время был заместителем ректора, заведующим учебной частью, помощником декана и деканом лесохозяйственного факультета, заведующим кафедрой лесных культур. В 1927—1934 годах принимал участие в составлении «Технической энциклопедии» в 26-и томах под редакцией Л.К.Мартенса, автор статей по тематике «лесное хозяйство». В 1935 году по совокупности своих достижений без защиты диссертации получил степень доктора сельскохозяйственных наук. В 1942 году во время эвакуации из блокадного Ленинграда Николай Петрович отморозил ноги, вследствие чего последовала их ампутация. Ослабленный недоеданием организм не выдержал нагрузок и Николай Петрович Кобранов скончался в городе Свердловск, РСФСР, СССР, после тяжёлой болезни 7 февраля 1942 года.

Научный вклад

Занимался методологией выращивания лесных культур. Вывел и научно обосновал фазы искусственного возобновительного процесса:

подготовку лесокультурного материала и территории под лесную культуру,

производство культуры,

приживание лесных культур,

индивидуальный рост и развитие культуры,

дифференциацию искусственно созданного древостоя по степени господства,

формирования стволов,

приспевания,

спелости.

Занимался также вопросами метеорологии, лесоведения и селекции. В частности, за свои метеорологические работы в 1915 году был избран членом-корреспондентом Главной геофизической обсерватории.

Библиография

До начала работы в сельскохозяйственном институте в 1915 г.: Н.П.Кобранов. Влияние близости грунтовых вод на рост посадок березы (Betula verrucosa) // Лесной журнал : журнал. — типография Санкт-Петербургского Градоначальства, 1908. — Выпуск 3. — Страницы 393—399; Н.П.Кобранов. К характеристике типов насаждений в связи с хозяйством Мокшанского лесничества Пензенской губернии. // Лесной журнал : журнал. — типография Санкт-Петербургского Градоначальства, 1909. — Выпуск 10. — Страницы 1301—1337; «Из области лесного семеноведения» (1910); Н.П.Кобранов. Несколько слов о попытках дать объективные методы для изучения некоторых лесоводственных явлений // Лесной журнал : журнал. — типография Санкт-Петербургского Градоначальства, 1911. — Выпуск 6. — Страницы 999—1003; Н.П.Кобранов. К вопросу о происхождении болотной сосны // Лесной журнал : журнал. — типо-литография М.П.Фроловой, 1912. — Выпуск XXIII. — Страницы 79—155. После начала работы в сельскохозяйственном институте в 1915 г.: «Из области лесного семеноведения» (1921); Н.П.Кобранов. Селекция дуба. — Москва: Новая деревня, 1925. — 21 страница. — 3000 экземпляров; Н.П.Кобранов. Организованная молодежь и «День Леса» // Лесовод : журнал. — Москва, 1925. — № 3. — Страницы 3—6. Литература: Мерзленко М. Николай Петрович Кобранов (1883—1942) // Устойчивое лесопользование. — 2007. — № 4 (16). — Страница 52.

1884

Анатолий Ефимович Буслов

член Всероссийского учредительного собрания. Из крестьянской семьи. Отец — Ефим Павлович Буслов. Он принадлежал к первому поколению, носившему эту фамилию. Она произошла от прозвища «Бусёл» (аист), данного белорусскими крестьянами беглому крепостному, прадеду Анатолия. Дед А.Е.Буслова также носил это прозвище. Мать — Ирина Захаровна урождённая Шпак. Старший брат А.Е.Буслова депутат Государственной думы Российской империи I созыва от Могилёвской губернии Ф.Е.Буслов.

Образование

Обучаться грамоте начал в шесть лет в подготовительном классе при Троицкой церкви. В 1893 году семья переезжает в Саратов, а в 1894 —в Камышин. В Камышине определён по настоянию старшего брата в реальное училище, но учился плохо оставался на второй год. Отправлен к сестре Груне в город Рогачёв, поступает во второй класс городского училища. Учился хорошо, но изгнан «за святотатство», так как из обнажённой на обрыве у реки старой могилы, вытащил кости, чтобы «собрать скелет». В 1896 году переезжает к брату в Ржев Тверской губернии.

Начало работы