22 мая родились...

22-05-2025 03:50

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

1874

Даниель Франсуа Малан (имя на африкаанс — Daniël François Malan)

(продолжение)

Даниель Франсуа Малан был дважды женат. Первый брак он заключил в 1926 с Мартой Маргарет Сандберг. Супруги имели двух сыновей — Даниеля Франсуа Малана-младшего и Йоханнеса Лоуренса Малана. Первый стал кальвинистским проповедником, второй — журналистом, фотографом и общественным деятелем-экологистом. В 1930 Марта Малан скоропостижно скончалась. В 1937 Даниель Франсуа Малан женился на активистке Национальной партии Марии Софии Анне Лоу (на 30 лет моложе мужа). Эта женитьба осложнила отношения в клане Маланов. В 1948 супруги Малан удочерили немецкую девочку-сироту. Внучатый племянник Даниеля Франсуа Малана Риан Малан — журналист-расследователь, писатель и музыкант — известен как общественный активист и противник апартеида. Дальним родственником Даниеля Франсуа Малана был видный военный деятель Магнус Малан, командующий вооружёнными силами ЮАР и министр обороны в правительстве Питера Боты.

Интересные факты

Именем Даниеля Франсуа Малана был назван один из видов рыб. В 1952 известный ихтиолог Джеймс Смит обнаружил у рыбаков на острове Анжуан редкий экземпляр рыбы отряда целакантообразных. Он обратился к Малану с просьбой о содействии в доставке рыбы в Южную Африку. Малан выделил для этой цели военный самолёт (вторжение в Коморское воздушное пространство спровоцировало дипломатический конфликт ЮАС с Францией). Смит назвал рыбу в честь премьера, оказавшего помощь в доставке — Malania anjouanae (Маланья анжуанская). Впоследствии было установлено, что рыба принадлежит к виду Latimeria chalumnae.

Литература: Les Français Qui Ont Fait L’Afrique Du Sud («The French People Who Made South Africa»). Bernard Lugan. January 1996. ISBN 2-84100-086-9.

1875

Ефрем (в миру — Епифаний Андреевич Кузнецов)

епископ Селенгинский, викарий Забайкальской епархии. Причислен к лику святых Русской православной церкви в 2000. Родился в семье забайкальских казаков, в станице Краснояровская (Нерчинско-Заводский округ, Забайкальская область). После смерти отца, когда ребёнку было пять лет, жил в крайней бедности с матерью Евдокией Ефремовной и младшей сестрой Лидией. Перед смертью его отец завещал ему учиться. Получил начальное образование в сельском училище. Приходской священник представил талантливого ученика епархиальному архиерею, который распорядился принять его в духовное училище. Позднее вспоминал «В раннем детстве Господь послал мне сиротство с его обычными в простонародной среде тяжелыми спутниками — беднотой беспросветной, лишениями и болезнями. Но этот крест учил меня смирению, терпению, пониманию страданий ближнего и состраданию… В это время на помощь Господь посылает добрую душу в лице приходского пастыря, который, пользуясь проездом через станицу ныне блаженной памяти архипастыря Иркутского, высокопреосвященного архиепископа Вениамина (Благонравова), по своему личному произволению, поставив меня пред лицом его на колена, усердно просит о принятии меня хотя на полуказённое содержание в духовное училище, с обещанием за меня, быть мне потом служителем церкви Божией. Просьба святителем Божьим уважается, и я, сирота-бедняк казачонок, какими наполнены станицы, оказываюсь в духовной школе, что тогда было весьма редким, чуть не исключительным явлением: велика ко мне милость Божия!»

Образование

Окончил Нерчинское духовное училище в 1890 году, Иркутскую духовную семинарию в 1896 году, Казанскую духовную академию (в составе миссионерской группы монгольского отделения) со степенью кандидата богословия в 1903 году (тема кандидатской работы: «История христианского просвещения Забайкальских инородцев с покорения края до настоящего времени». По отзыву рецензента, «представляет собой прекрасную, тщательно продуманную работу, заслуживающую полного одобрения и поощрения какой-либо студенческой премии»).

Сельский священник

После окончания семинарии вступил в брак с 18-летней дочерью иркутских мещан Марией Васильевной Сокошневой. 14 августа 1896 года был рукоположён в сан диакона, 16 августа — в сан священника. Служил в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Кокуй Забайкальской епархии. В 1898 году родилась дочь Елена и умерла жена. После этого принял решение стать миссионером.

Миссионер

В 1903 году был направлен для служения в Бырцынский миссионерский стан, затем стал председателем совета Читинского центрального миссионерского училища, помощником начальника духовной миссии. С августа 1905 — начальник Забайкальской духовной миссии. Активно противодействовал попыткам ламаистского духовенства побудить крещёных ранее местных жителей отказаться от христианства. Кроме того, был инспектором учительских курсов при Читинском миссионерском училище, сверхштатным членом Забайкальского епархиального училищного Совета, редактором «Забайкальских епархиальных ведомостей», исполнял должность Председателя Совета женского епархиального училища, был Председателем экзаменационной комиссии «для испытания лиц, ищущих священства, диаконского сана и псаломщических мест», состоял членом-казначеем церковного Братства Святых Кирилла и Мефодия и Святого Иннокентия Иркутского. По его инициативе в Чите было построено специальное двухэтажное здание для миссионерского училища. В училище было четыре класса — образцовая школа на сто пятьдесят учеников, помещение для пансиона на сто двадцать человек и две квартиры — для учителя и заведующего. Во втором этаже была устроена домовая Спасо-Преображенская церковь. В результате училище превратилось из начальной школы в низшее образовательное заведение духовного ведомства. Специально для работы в миссионерских станах здесь готовили псаломщиков и диаконов, изучался бурятский язык, история и практика миссии. 29 апреля 1907 года был возведён в сан протоиерея. В 1908 году председатель Забайкальского отдела Союза Михаила Архангела, в 1909 году докладчик и один из секретарей отдела церковных вопросов на Всероссийском съезде русских людей, требовал «усугубить к евреям строгость закона». 30 октября 1909 года пострижен в монашество, 25 октября возведён в сан архимандрита. В 1910 году возглавил процесс обращения в православие корейцев, бежавших в Россию после аннексии их страны Японией, лично выполнял обязанности миссионера в их среде. Для религиозно-нравственного просвещения корейцев, а также для изучения ими русского языка открыл катехизическую школу в Чите с пансионом, которая была и своеобразным центром корейского землячества. В 1911 году для более действенной христианизации корейцев было принято решение издавать журнал «Православие» на корейском языке. В 1913 году вместе с известным проповедником протоиереем И.И.Восторговым посетил Монголию для выяснения условий предполагаемого открытия православной миссии в Монголии. Однако из-за начавшейся Первой мировой войны этот проект не был реализован. Редактор неофициального отдела «Забайкальских ЕВ» (1913–1917), председатель Комитета по сбору пожертвований на православных христиан и русских униатов Буковины и Галиции (1914), член-сотрудник Императорского православного палестинского общества (1916). Награждён набедренником (1899), скуфьей (1904), камилавкой (1906), наперсным крестом (1909), орденом Святой Анны II степени (1914).

Епископ

С 3 декабря 1916 года — епископ Селенгинский, викарий Забайкальской епархии (кафедра была учреждена в том же году для более успешной организации миссионерской деятельности). Подробностей биографии архиерея в последующие 2 года не много. После победы Февральской революции либеральная часть забайкальского духовенства и общества потребовали его отставки как «зарекомендовавшего себя всей своей прошлой деятельностью ярым реакционером, организатором Чёрной Сотни», но Св. Синод не согласился с этими требованиями. В 1918 году выехал в Москву для участия в Поместном Соборе как заместитель епископа Мелетия (Заборовского), участвовал во 2-й сессии, член III Отдела. Выступил с докладом, в котором, в частности, дал оценку политическим процессам, происходившим в стране: «…что представляют собой переживаемые события в глазах верующего? Это кара Божья, вспомните, что творилось в последние годы в жизни государства, церкви, общества… Несомненно то, что виноваты в этом целые классы людей служения общественного, государственного, церковного. Гордыня, самомнение, неверие, отрицание, тупое стремление всё святое вытравить, попрать, разрушить, богоборство, подкоп под власть, порок во всей наготе — вот атмосфера, в которой протекала жуткая жизнь нашей Родины. И вот гнев Божий: война… Но это оказалось недостаточным, чтобы Русский народ… одумался и покаялся, даже напротив… Тогда Божьим попущением — крах государственного строя и революция с её беспредельным углублением… Не будет легче церкви, когда сойдут со сцены нынешние её гонители, а ко власти вернутся те, кто эти гонения начинал, имея в своей политической программе также задачу отделения церкви от государства… пришла ли в покаяние наша интеллигенция, много столь потрудившаяся над созданием крушения государственного строя и теперь являющаяся главной виновницей падения и гибели нашей Родины. Возьмём военную интеллигенцию, не она ли в лице своих высших представителей, окружавших верховную власть, пошла на переворот, забыв присягу. И вот за это самое сейчас она стёрта с лица земли».

Арест и расстрел

Во время работы Собора жил на квартире протоиерея Иоанна Восторгова, где и был 2 июня арестован ВЧК. 5 сентября 1918 года вместе с протоиереем Иоанном Восторговым, бывшими сенатором Степаном Белецким, министрами внутренних дел Николаем Маклаковым и Алексеем Хвостовым, председателем Государственного совета Иваном Щегловитовым и рядом других лиц был как заложник публично казнён во внесудебном порядке на территории Петровского парка (по другим данным, в районе Братского кладбища или на Ходынском поле), в первый день после объявления красного террора. По просьбе Иоанна Восторгова палачи разрешили осуждённым перед смертью помолиться и попрощаться друг с другом. Все встали на колени, горячо молились, после чего подходили под благословение владыки Ефрема и отца Иоанна. Погребён в общей безвестной могиле на месте казни.

Канонизация

1 ноября 1981 года Архиерейский cобор РПЦЗ канонизировал Собор новомучеников и исповедников Российских, но без поимённой канонизации. В дальнейшем в число новомучеников был включён и епископ Ефрем с установлением памяти 22 августа. Прославлен в сонме новомучеников Российских на юбилейном Архиерейском соборе Русской православной церкви в августе 2000 года. Сочинения: Деятельность Забайкальской духовной миссии за сорокалетие её существования (с 1860 по 1899 гг.) / Священник Е.Кузнецов. — [-е издание]. — Москва: печатня Снегиревой, 1902. — 20 страниц; Характеристика бурят с точки зрения способности их к принятию христианства и общеевропейской культуры. — Чита, 1905; В защиту православной противоязыческой миссии. — Чита, 1907; Последствия реализации Высочайшего указа 17 апреля 1905 в Забайкальской области // Сборник Съезда русских людей в Москве. — Москва, 1910; Иргень — место святое / [Архимандрит Ефрем]. — Чита : паровая типо-литография «Забайкальское товарищество печатного дела», 1911. — 29 страниц; Зависимость труда земледельца от религиозно-нравственного состояния общества // Забайкальские епархиальные ведомости. — 1912. — № 13/14; Торжество Православия в Чите; Сообщение об исцелении; Пир веры на святой Иргени; Речь; Обращение; Проводы епископа Мефодия из Читы в Томск // Забайкальские епархиальные ведомости. — 1913. — № 3/4, 12, 14—16, 22—24; От редакции; Сопроводительное письмо; Доклад о проповеднической катехизации // Забайкальские епархиальные ведомости. — 1914. — № 6—7, 20—22; Земельная обида крещенных инородцев Забайкалья [Текст] / архимандрит Ефрем. — Москва: «Русская печатня» С.К.Попова, 1914. — 8 страниц; Вероисповедный соблазн в Забайкалье // Православный благовестник. — 1914. — № 5/6; Введение в круг деятельности Забайкальской миссии // Православный благовестник. — 1915. — № 12; Где могила митрополита Арсения Мацеевича?; Новые знамения милости Божией от Иргенской иконы святой великомученицы Параскевы Пятницы // Забайкальские епархиальные ведомости. — 1915. — № 3. — Страница 20; Крестный ход на Иргень [Текст] / [архимандрит Ефрем]. — Чита : Электро-типография Н.П.Первуницкаго, 1916. — 9 страниц; Речь начальника Забайкальской духовной миссии архимандрита Ефрема, произнесенная в городе Чита, в домовой архиерейской церкви 19 ноября, при наречении его во епископа Селенгинского // Прибавления к Церковным ведомостям. — Петроград, 1916. — № 51; Поучения; Крестный ход на Иргень; Явление и чудесная помощь воину святой великомученицы Параскевы Пяятницы // Забайкальские епархиальные ведомости. — 1916. — № 10. — Страница 16; Телеграмма с Собора // Забайкальские епархиальные ведомости. — 1918. — № 1/3. Литература: Саввин Д.В. Ефрем // Православная энциклопедия. — Москва, 2008. — Том XIX : «Ефесянам послание — Зверев». — Страницы 51—53. — 752 страницы — 39 000 экземпляров. — ISBN 978-5-89572-034-9; Речь преосвященного Мелетия, епископа Забайкальского при вручении жезла викарию Забайкальской епархии преосвященному Ефрему, епископу Селенгинскому, в Читинском Александро-Невском соборе 3 декабря 1916 г. // Прибавления к Церковным ведомостям. — 1916. — № 51.

1876

Антониус Хубертус Мариа Боувенс (нидерл. Antonius Hubertus Maria Bouwens)

нидерландский стрелок, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1900 и призёр чемпионатов мира. Родился в деревне Хюнзел на юго-востоке Нидерландов. На Играх в Париже Боувенс участвовал в соревнованиях по стрельбе из пистолета и винтовки. В одиночном пистолетном состязании он занял 15-е место, набрав 390 очков. В командном его сборная заняла третье место, выиграв бронзовые медали. В винтовочной стрельбе стоя он занял 28-е место с 238 очками, с колена 11-ю позицию с 296 баллами, и лёжа 26-е место с 278 очками. В стрельбе из трёх позиций, в которой все ранее набранные очки складывались, Боувенс стал 25-м. В команде он показал четвёртый результат, и она заняла 5-е место. На чемпионате мира 1901 в Люцерне он стал серебряным призёром в винтовочной стрельбе среди команд. На чемпионате 1912 он получил бронзу в той же дисциплине. На соревнованиях 1914 он получил серебро в стрельбе из винтовки с трёх позиций. Умер в городе Бевервейк, Нидерланды, 28 марта 1963 года.

1876

Юлиус Клингер (немецкое имя — Julius Klinger)

австрийский художник, график, иллюстратор и дизайнер. Представитель модерна. Юлиус Клингер родился в посёлке Дорнбах, близ Вены, в еврейской семье. Учился в Высшей технической школе в Вене (TGM). В 1895 устроился на работу в журнал «Венская мода». По рекомендации австрийского художника Коломана Мозера, в 1896 году Клингер получил место иллюстратора в юмористическом журнале в Мюнхене. 1897—1902 сотрудничает журналом «Die Jugend». По названию этого журнала, стиль «модерн» в Германии стал именоваться «югендштиль». Переехав в Берлин, Юлиус Клингер до 1915 года работал дизайнером и плакатистом. Среди его наиболее известных произведений — «Саломея» (1909), эротические иллюстрации к пьесе «Содом, или Квинтэссенция разврата» (1909), плакаты «Hermanns & Froitzheim» (1910), «Корсеты Оберски» (1914), «Венецианская ночь» (1908). Богатство идей, элегантность, остроумие, в сочетании с ясностью и лаконичностью изобразительного языка, придавали радикальную новизну его плакатам. Клингер довольно быстро стал одним из самых популярных плакатистов в Берлине. С 1916 года Клингер жил в Вене, занимался дизайном полиграфии и преподавал прикладное искусство. После аншлюса Австрии художник подвергался преследованиям нацистов. Последняя работа Клингера датирована 1937. Согласно полицейским отчетам, в июне 1942 года художник был депортирован в Минск. В минское гетто нацисты отправляли евреев из стран Западной, Центральной и Восточной Европы. Юлиус Клингер погиб в заключении 1942 году. Точная дата и место гибели художника неизвестны. В 1982 году именем художника была названа улица в районе Лизинг в Вене.

Галерея

Берлинский аэропорт Йоханнисталь (1908).

Реклама галстуков «Hermanns & Froitzheim» (1911).

Венская ярмарка (1922).

Реклама лезвий венской бритвы «M.E.Mayer» (1922).

[506x700]

[506x700]

1879

Димитриос Галанис (греческое имя — Δημήτριος Γαλάνης,)

греческий художник, график, член Парижской академии художеств (1945). Родился в Афинах. Димитриос Галанис жил в Париже с 1899 года, учился в Школе изящных искусств (с 1900). Во Франции он провел большую часть своей жизни. Галанис является автором станковых гравюр на дереве (натюрморты, пейзажи, портреты), иллюстраций (к произведениям Софокла, У.Шекспира, П.Мериме), рисунков. Самобытный авторский почерк художника сложился на Монмартре 1920-х годов, при общении с представителями авангардных художественных течений. Монументальный шедевр «Семья художника» был создан в студии, располагавшейся в доме 12 на улице Кортон, в котором жили и работали Морис Утрилло, Рауль Дюфи, Сюзанна Валадон. Для творчества Галаниса характерно тяготение к мечтательно-идиллическим неоклассическим образам. Умер в Париже 20 марта 1966 года. Литература: Prokopion A.G., Galanes, Athenai, 1947, (на греческом языке); Galanis (Essai et catalogue), P., 1963.

1879

Николай Фёдорович Доброхотов

российский революционер, советский государственный и политический деятель. Николай Фёдорович Доброхотов родился в селе Рождествено Боровской волости Даниловского уезда Ярославской губернии, в семье сельского священника; о последнем факте в биографиях никогда не упоминал. Окончил Ярославскую духовную семинарию. Революционная деятельность

Начал работать учителем в Спас-Киприановской школе Вятской волости. Активно вёл антиправительственную пропаганду среди крестьян, что привело к доносу и увольнению, после чего в 1905 году был переведён в Заозерскую школу Угличского уезда. В 1906 году вступил в РСДРП (большевик) и уже как член этой партии занимался агитационно-пропагандистской работой в деревне, распространял запрещённую литературу, за что в 1907 году был уволен. В связи с трудным материальным положением пел в церковном хоре Спасского монастыря, проживал в его общежитии; одновременно продолжал партийную работу. Дважды подвергался аресту, провёл несколько месяцев в тюрьме. В 1910—1913 годах работал учителем в Пермской губернии. В 1915 году призван в армию. Службу проходил в Ярославле рядовым 211-го запасного пехотного полка. После Февральской революции начал активную политическую деятельность, стал влиятельной фигурой в Ярославском совете солдатских депутатов. В мае 1917 года возглавил губернское бюро советов. В августе вошёл в состав городского комитета по охране революции, который распустил офицерские организации, расформировал ударные батальоны, сместил начальника гарнизона. В сентябре 1917 года как представитель от Ярославля присутствовал на совещании в большевистском ЦК, на котором рассматривался вопрос о скорейшем переходе власти в руки советов. В октябре 1917 года находился в Петрограде, участвовал в работе II Всероссийского съезда советов, решения которого закрепили приход к власти большевиков.

Политическая деятельность

4 ноября 1917 года избран председателем исполкома Ярославского городского совета. Одновременно с 10 ноября стал временным комиссаром гарнизона, фактически его начальником. В феврале 1918 года на заседании объединённого съезда советов губернии был избран председателем губернского исполкома, то есть главой исполнительной власти в губернии. Главой горисполкома стал Д.С.Закгейм, с которым у Доброхотова возникли серьёзные расхождения, в частности в вопросе о Брестском мире, в ратификации которого Доброхотов принимал участие на VII экстренном съезде партии и IV чрезвычайном съезде советов. За несколько недель до начала антибольшевистского восстания в Ярославле Доброхотов был освобождён от должности, сохранив членство в губисполкоме. Главы городского и губернского исполнительных комитетов Д.С.Закгейм и С.М.Нахимсон были расстреляны в начале восстания. Доброхотова направили для партийной работы в Тутаевский уезд, уже в сентябре 1918 года он возглавил уездный комитет партии и стал членом исполкома уездного совета. Делегат VIII съезда партии. В марте 1919 года был вызван в Москву в распоряжение ЦК партии. В начале июля появился в Ярославле в качестве представителя ЦК с широкими полномочиями в связи с многочисленными крестьянскими и дезертирскими восстаниями в губернии (общее число восставших достигало 25 тысяч человек). Председательствовал на заседаниях губкома партии и губисполкома. В середине июля прежний председатель губисполкома Цветков сдал все дела Доброхотову как временному главе исполнительной власти. Приняв ряд неотложных мер, созвал внеочередную губернскую партконференцию, на которой избрали новое руководство. По решению ЦК он был направлен на Украину. Возглавлял Херсонский исполком, занимался созданием укрепрайона для предотвращения прорыва врангелевских войск на правый берег Днепра. Характеристика ЦК Компартии Украины: «Старый партиец с хорошей большевистской закалкой… В политической обстановке ориентируется быстро… К склокам непричастен. Работник губернского масштаба». В 1924—1925 годах занимал пост народного комиссара труда Украинской республики и одновременно возглавлял центральную комиссию по борьбе с безработицей. Затем несколько лет управлял организацией «Союзкартофель».

Последние годы

Заболел туберкулёзом и в 1929 году по инвалидности вышел на пенсию. Жил у сестры-учительницы в деревне Верхний Починок Березняковского сельсовета Даниловского уезда. Не занимал никаких должностей, но активно участвовал в коллективизации, в организации колхоза «Заря», добился закрытия церкви и создания в ней механизированной мельницы, строительства школы-семилетки. Собирал материалы по подавлению Ярославского мятежа для редакции многотомной «Истории гражданской войны». В условиях начавшихся репрессий старый принципиальный большевик оказался неудобен для местных властей. Он неоднократно писал в Москву в защиту арестованных сельских коммунистов, иногда добиваясь успеха; позволял себе обвинять прибывших в колхоз на показательный судебный процесс прокурора и работника райкома в пьянстве и предрешённости дел. Летом 1937 года Даниловский райком партии обвинил Доброхотова в сокрытии участия в троцкистской оппозиции 1927 года. 22 июня было начато и окончено персональное дело: пенсионера обвиняли, например, в том, что колхозы Березняковского сельсовета «за последние два года оставляли на полях до половины выращенного хлеба». В этот же день Николай Фёдорович был исключён из партии, на следующий — арестован, а 6 октября 1938 года по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР — расстрелян. Захоронен в братской могиле у деревни Селифонтово под Ярославлем. В 1958 году реабилитирован. В его честь в июле 1980 назван проезд в Ярославле. При обнаружении захоронения в 1989 году останки Доброхотова были идентифицированы по большой берцовой кости — он был двухметрового роста. Литература: Рязанцев Н.П. Первый «советский губернатор» // Северный край. — 2009. — N 157 (28 августа); Лунина Э.Н., Рязанцев Н.П. «Работник губернского масштаба…» // Социальная история российской провинции: материалы Всероссийской научной конференции / Ярославский госудпрственный университет имени П.Г.Демидова. — Ярославль: ЯрГУ, 2009. — Страницы 264—271; Рязанцев Н.П., Лунина Э.Н. «Работник губернского масштаба…» // Романов-Борисоглебская старина. — 2010. — № 2 (14) (весна). — Страницы 31-34; Колодин Н.Н. Первый советский губернатор // Город древний. Ярославль: здания, люди, легенды: в 4 томах. — Ярославль: Канцлер, 2014. — Том 1: Набережные Ярославля. — Страницы 244—247

1879

Жан Эмиль Поль Крас (французское имя — Jean Émile Paul Cras)

французский композитор и военный моряк, контр-адмирал. Родился в городе Брест, Франция. Сын военно-морского медика, в 17 лет поступил в Морскую школу в Бресте, окончив её в 1898 г. четвёртым в выпуске (из 70 выпускников). Плавал на различных судов у берегов Америки и Африки, затем на протяжении двух лет преподавал в Морской школе корабельные устройства, внёс ряд инженерных усовершенствований в некоторые из них — в частности, сконструировал «линейку Краса» (французское название — règle Cras) — двойной транспортир для удобства прокладки маршрута на навигационной карте, названный его именем. С началом Первой мировой войны занял должность адъютанта командующего средиземноморскими силами флота Франции адмирала Буэ де Лапейрера, с 1916 г. командовал миноносцем «Капитан Бори», действовавшим в Адриатическом море. Позднее занимал различные должности в Генеральном штабе, а с 1931 г. в чине контр-адмирала занимал пост начальника Брестского порта.

Жан Крас в форме контр-адмирала

Начав сочинять музыку самоучкой, Крас к двадцати годам уже был автором мессы, мотета, камерных сочинений. На его дальнейшую творческую судьбу оказала решающее влияние встреча с композитором Анри Дюпарком, ставшим его наставником и близким другом (Дюпарк называл Краса «сыном своей души»; французское название — fils de son âme). Первым изданным сочинением Краса стала в 1900 году соната для виолончели и фортепиано «Плоть» (французское название — La Chair) — третья часть триптиха, в который входили также сонаты для скрипки и фортепиано «Дух» и для альта и фортепиано «Душа».

Жан Крас, капитан корабля, 1930 год

Центральное место в творческом наследии Краса занимают камерные сочинения — прежде всего, струнное трио (1927), — и фортепианные пьесы, в том числе «Пять интимных поэм» (французское название — Cinq poèmes intimes; 1902—1911) и «Четыре танца» (1917) — оба фортепианных цикла записаны Жаном Дюбе. Определённой известностью пользуется единственная опера Краса, «Полифем» (1922, по одноимённой стихотворной драме Альбера Самена на античный сюжет), поставленная в Опера комик (дирижировал премьерой Альбер Вольф). Среди немногочисленных оркестровых сочинений Краса выделяются симфоническая сюита «Бортовой журнал» (французское название — Journal de bord; 1927), исполненная впервые в 1928 г. Оркестром Падлу под управлением Рене-Батона, и концерт для фортепиано с оркестром (1931), впервые прозвучавший в исполнении дочери композитора, пианистки Колетт Крас. Умер в родном городе 14 февраля 1932 года. Литература: Paul-André Bempéchat, Jean Cras, Polymath of Music and Letters, Ashgate (England), 2009. — XXVIII + 569 pp. ISBN 978-0-7546-0683-3; Jean-Pierre Thiollet, Jean Cras (Sax, Mule & Co), H & D, 2004, 112—113. ISBN 2 914 256 03 0

[548x700]

[548x700]

1879

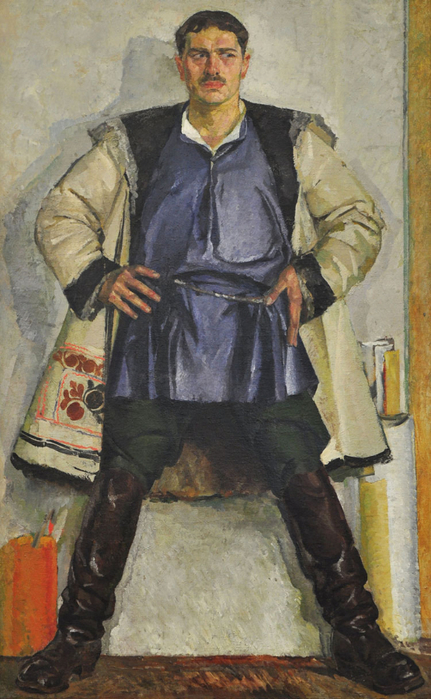

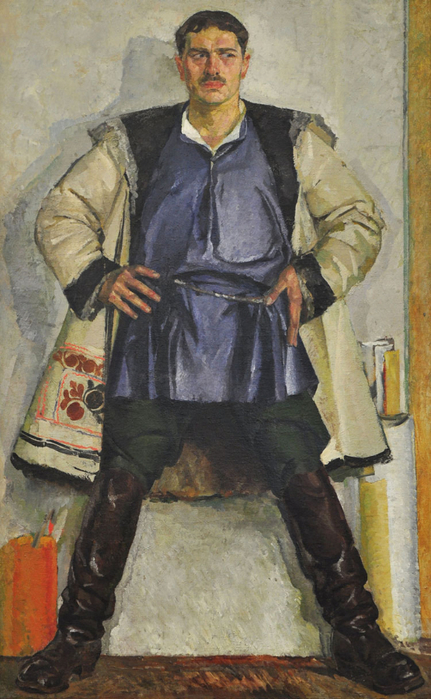

Федор Григорьевич Кричевский (украинское имя — Федір Григорович Кричевський)

украинский советский живописец. Первый ректор Украинской академии искусств, профессор Киевского художественного института, заслуженный деятель искусств УССР (1940). Федор Григорьевич Кричевский воспитал на Украине целое поколение живописцев, в числе его учеников были Т.Яблонская, В.Костецкий, Г.Мелихов, С.Григорьев. Будучи одним из деятелей реформы художественного образования, Кричевский стал организатором Киевского художественного института. Его мастерская там была самой многочисленной, учеников привлекал художественный и педагогический авторитет выдающегося украинского живописца. Собственное творчество Кричевского отличается глубинной принадлежностью к украинской культуре, традициям, укорененностью в народной жизни. Родился в Лебедине, ныне Сумской области, в семье фельдшера, крещёного еврея. Кричевский рос и воспитывался в небольшом украинском селе Малая Ворожба на Харьковщине. Своей живописностью и «классическим» украинским пейзажем — белыми хатками среди зелени садов, чистыми волнами реки Псел — эта местность напоминала соседнюю Полтавщину. Одаренность мальчика проявилась очень рано — он рисовал углем, лепил из глины и хлеба, а также прекрасно вышивал, придумывая орнаменты и композиции. Впоследствии прославленный мастер поражал собеседников великолепным знанием украинских национальных ремесел, а вышивку, по словам одного из учеников, знал до такой степени, что казалось, «будто с его смертью невозвратимо ушло нечто огромное из человеческих знаний об украинской культуре вообще».Первоначальное профессиональное образование Кричевский получил в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1896—1901). Здесь, по позднейшему признанию художника, наибольшее влияние оказали на него А.Архипов и В.Серов. В Москве Кричевский тосковал по Украине. В памяти соучеников отложилась его глубокая преданность народной культуре, которую он энергично пропагандировал среди друзей. В 900-е годы художник часто проводил летнее время в полтавском селе Шишаки, которое стало питательной почвой его творчества. Здесь он писал с натуры, изучал типажи и крестьянскую жизнь. После путешествия в Англию (1902) Кричевский напряженно и много работает.

«Автопортрет в Белом тулупе», Федор Кричевский, 1926-1932

Свое художественное образование он решает продолжить в Санкт-Петербурге, в Академии художеств, и в 1907 году поступает в класс баталиста Ф.Рубо. Зрелость таланта украинского живописца продемонстрировала его картина «Невеста» (1910), с которой Кричевский вышел на академический конкурс, завершающий образование. Сюжет из народной жизни — невесту обряжают её подружки — решён в полотне Кричевского без всякого бытовизма. Мерный и торжественный ритм композиции, её фризовость, крепкий рисунок, сдержанный колорит придают эпическое звучание и монументальность этой картине. Учился в Вене у Густава Климта. После заграничного путешествия в качестве пенсионера Академии Кричевский оседает в Киеве, здесь в 1913 году он начинает преподавать в Киевском художественном училище, а в 1914 г. становится его директором. Главные творческие достижения Кричевского в дореволюционное время относятся к портретному жанру («Портрет жены в платочке», 1916; «Портрет Л.Я.Старицкой на золотом фоне», 1914 и др.). В 1918—1922 годах преподает в Украинской академии художеств, был её первым ректором. Грандиозный триптих «Жизнь», созданный в 1925—1927 годы, демонстрирует его устремления к фресковости, декоративности, освоению темперной техники.

«Веселые доярки», Федор Кричевский, 1937

В эти годы проблемами монументальной живописи занимались на Украине многие, более того, этот вид искусства стал платформой борьбы различных художественных группировок. Группировка, противостоящая Кричевскому и его единомышленникам, состояла из М.Бойчука и его учеников. Триптих «Жизнь» был в какой-то мере творческим «ответом» Кричевского в его спорах с М.Бойчуком. Одну из самых известных своих картин — «Победители Врангеля» — Кричевский создал в 1934 году. Это полотно можно отнести к историческому жанру, хоть и написано оно на современную тему. Сюжет художнику подсказали жители села Шишаки, вернувшиеся с фронта. 1930-е годы были наполнены успешным и напряженным творческим трудом. Кричевский пишет тематические картины, создает портреты, участвует в конкурсе на памятник Тарасу Шевченко в соавторстве со скульптором С.Меркуровым, ведет мастерскую в Киевском художественном институте. Он основатель объединения украинских мастеров «УМО», затем заместитель председателя Союза художников Украины.

«Оплакивание Христа», Федор Кричевский, 1910

В 1940 году одним из первых его удостаивают звания заслуженного деятеля искусств Украинской ССР. В 1924—1932 и 1934—1941 годах преподавал в Киевском государственном художественном институте. В его мастерской обучались Пётр Слёта, Татьяна Яблонская, Александр Фильберт и другие известные художники Украинской ССР. В годы немецкой оккупации был председателем Союза украинских художников, но ни он, ни его жена не были выданы немцам, несмотря на их еврейское происхождение. В 1944 году пытался выехать за рубеж, но поезд, в котором он ехал, не успел отойти далеко от Кенигсберга и попал в окружение. Кричевский был арестован органами НКВД, затем освобождён, жил в ссылке в селе Ирпень под Киевом, где и умер, вероятно, от голода в 1947 году, несмотря на помощь, которую оказывала ему Татьяна Яблонская. Обвинения Кричевского в сотрудничестве с немцами в советских послевоенных источниках не упоминаются (вероятно, из-за отсутствия состава преступления), о нём пишется лишь как об авторе монументальных полотен, прославлявших советскую власть. Умер в городе Ирпень Киевской области 30 июля 1947 года. Перезахоронен на Лукьяновском кладбище Киева в 1965 г. Брат — Василий (архитектор и живописец) в 1943 году эмигрировал вместе с семьёй во Францию, а в 1946 году — в Венесуэлу.

триптих «Жизнь»

Творчество

Произведения — триптих «Жизнь» (1925—1927), «Победители Врангеля» (1934—1935). Монументальный триптих Кричевского «Жизнь» (1925—1927) стал классическим образцом украинского модернизма. В настоящее время работы Ф.Кричевского выставлены в Национальном художественном музее Украины и других музеях Украины. Литература: Членова Л., Федор Кричевский, Москва, (1969); Каталоги выставок (1960, 1968, составитель — Лариса Членова); Лариса Членова. Фёдор Григорьевич Кричевский. (Москва: Советский художник, 1969. — 172 страницы); Федір Кричевський. Спогади. Статті. Документи. (Составление, примечания и комментарии канд.искусствоведения Бориса Пианиды. Киев: издательство «Мистецтво», 1972. — 124 страницы); Лариса Членова. Федір Кричевський. Альбом. (Киев: изд-во «Мистецтво», 1980. — 140 страниц); Валентина Рубан (Рубан-Кравченко) «Кричевські і Українська художня культура ХХ століття. Федір». (том 2, готовится к изданию; первый том (2004) был посвящён Василю Кричевскому); Частично — в книге «Мої спогади» («Мій родовід») Катерины Росандич-Кричевской, внучатой племянницы Фёдора Кричевского (Киев: Родовід, 2006. — 208 страниц.); С.Н.Кондаков. Юбилейный справочник Императорской Академии художеств. 1764-1914. — Санкт-Петербург: Товарищество Р.Голике и А.Вильборг, 1915. — Том 2. — Строаница 102. — 454 страницы.

1879

Симон Васильевич Петлюра

украинский военный деятель, глава Директории Украинской Народной Республики в 1919—1920 годах, Главный атаман Войска и Флота. Родился в Полтаве, в семье извозчика. Учился в Полтавской духовной семинарии, откуда был исключён. В 1900 году вступил в Революционную украинскую партию (РУП). Придерживался левонационалистических взглядов. Журналистскую деятельность начал в 1902 году, когда в «Литературно-научном вестнике» во Львове (который тогда входил в состав Австро-Венгрии), который редактировал М.С.Грушевский, вышла его первая публицистическая работа, посвящённая состоянию народного образования на Полтавщине.

На Кубани

В 1902 г., спасаясь от ареста за революционную агитацию, Петлюра переехал на Кубань, где сначала давал частные уроки в Екатеринодаре, а позже работал ассистентом-исследователем в экспедиции члена-корреспондента Российской Академии наук Ф.А.Щербины, который занимался систематизацией архивов Кубанского казачьего войска и работал над фундаментальным трудом «История Кубанского Казачьего Войска». Работа Петлюры удостоилась исключительно положительной оценки самого Ф.А.Щербины. Одновременно он учительствовал в Екатеринодарском начальном городском училище, публиковался в местных журналах, сотрудничал с львовскими журналами «Хорошая новость» и «Труд». Известны несколько его печатных работ и в местной периодической печати и в сборниках статей. В это же время печатается его исследование по истории Кубани в «Литературно-научном вестнике». О выдающемся усердии и трудолюбии Петлюры при работе в кубанских архивах и его вкладе в их изучение писал в 1952 году последний премьер-министр Кубанской народной республики Василий Иванис. Среди его публицистических работ есть статья об известном кубанском историке, первом секретаре Кубанского статистического комитета, председателе Кавказской археографической комиссии Е.Д.Фелицыне, с которым Петлюра был лично знаком. На Кубани Петлюра пробыл не более двух лет. Продолжая революционную деятельность, организовал в Екатеринодаре ячейку РУП — Черноморскую вольную громаду, наладил в своём доме тайную типографию для выпуска антиправительственных листовок. Всё это привело к аресту в декабре 1903 г. Только в марте следующего года на основании фиктивной справки о болезни он был освобождён «на поруки» под денежный залог и содержался под особым надзором полиции, а позднее был вынужден уехать с Кубани. Петлюра в дальнейшем посвятил Кубани ряд своих работ, напечатанных как в публицистических, так и в научных изданиях. Уже гораздо позже, в 1912 году, Петлюра, став редактором журнала «Украинская жизнь», поместил в нём ряд публикаций о Кубани, авторами которых были как он сам, так и кубанские корреспонденты журнала.

1904—1914 годы

Вернувшись в Киев, включился в конспиративную работу РУП, постепенно приобретая всё большее влияние в организации. Спасаясь от полицейского преследования, осенью 1904 г. был вынужден эмигрировать во Львов, где занимался редактированием журналов РУП «Крестьянин» и «Труд», установил контакты с И.Франко, М.С.Грушевским и др., что способствовало углублению его общественно-политических и научных интересов. Не получив формального образования, здесь он, однако, прослушал курс Подпольного украинского университета, где преподавали лучшие представители украинской интеллигенции Галиции. Амнистия 1905 г. позволила Петлюре вернуться в Киев, где он принял участие во II съезде РУП. После раскола РУП и создания УСДРП С. Петлюра вошёл в её Центральный комитет. В январе 1906 г. выехал в Санкт-Петербург, где редактировал ежемесячник УСДРП «Свободная Украина», однако уже в июле возвратился в Киев, где, по рекомендации М.С.Грушевского, работал секретарём редакции газеты «Совет», издававшейся Радикально-демократической партией, впоследствии в журнале «Украина», а с 1907 г. — в легальном журнале УСДРП «Слово». Осенью 1908 г. Петлюра вновь оказался в Санкт-Петербурге, где работал в журналах «Мир» и «Образование». К этому времени он уже стал достаточно известным журналистом и литератором. В 1911 году Петлюра женился и переехал в Москву, где работал бухгалтером в страховой компании и на общественных началах до 1914 г. редактировал журнал «Украинская жизнь», который фактически был единственным украинским (русскоязычным) общественно-политическим журналом в дореволюционной России. Именно работа в Москве даст повод его противникам обвинить его в русофильстве (так, например, В.К.Винниченко позднее писал, что основным направлением работы журнала «Украинская жизнь» была «пропаганда среди украинцев лозунга „Бороться за Россию до победного конца“»). Особенно острой критике подвергся напечатанный Петлюрой в «Украинской жизни» редакционный манифест-декларация «Война и украинцы» об отношении украинцев к началу мировой войны, в котором указывалось, что украинцы выбирают сторону России и будут честно защищать свою землю — именно в это тяжёлое время украинство должно заявить о себе, чтобы не остаться вне сферы российских интересов. Дело в том, что в то время многие среди украинцев втайне рассчитывали на победу Германии и Австро-Венгрии, что, на их взгляд, позволило бы Украине возродиться на развалинах Российской империи.

Первая мировая война. Февральская революция

Уже в 1914 году Петлюра предвидел радикальные перемены в жизни украинского народа, о чём в статье «О практических задачах украинства» писал: «Мы определённо переживаем период роста украинства, превращения его в общественную силу, в реальный фактор государственной жизни России. Стихийные проявления украинства всё больше уступают перед планомерными актами национального самосознания, скреплённого организованными формами и выступлениями, что прошли долгий путь подготовительной, обдуманной и осознанной работы». В начале 1916 г. Петлюра поступил на службу во «Всероссийский союз земств и городов», созданный в 1914 году для помощи правительству Российской империи в организации снабжения армии. Его служащие носили военную форму, и их называли «земгусарами». Это была презрительная кличка, которой фронтовые офицеры называли сотрудников Союза земств и городов, работавших в тылу по снабжению войск. На этой работе Петлюре пришлось немало общаться с солдатскими массами, проникнуться их настроениями, удалось завоевать популярность среди военных. Именно благодаря его энергичной деятельности после Февральской революции на Западном фронте были созданы украинские войсковые рады — от полков до целого фронта. Авторитет и уважение среди солдат и общественная активность Петлюры выдвинули его в руководство украинским движением в армии. В апреле 1917 г. он выступил инициатором и организатором проведения в Минске украинского съезда Западного фронта. Съезд создал Украинскую фронтовую раду, а её председателем выбрал Петлюру. Как председатель фронтовой рады и уполномоченный «Земгора» Петлюра был делегирован на Всеукраинский национальный съезд, созванный Центральной радой (проходил 19—21 апреля). Дальнейшие события заставили его остаться в Киеве.

Первый Всеукраинский военный съезд

18—21 мая 1917 Петлюра принял участие в Первом Всеукраинском военном съезде. Со всех фронтов, флотов, гарнизонов и округов не только Украины, но и всей Российской империи на него съехалось более 900 делегатов. Уже в ходе избрания председателя съезда проявилось противостояние между социалистами-«автономистами» и «самостийниками». От киевских военных организаций предлагали кандидатуру Николая Михновского как человека, имеющего «огромные заслуги в деле организации украинских войсковых частей и создания украинского военного движения». От сторонников социалистического направления был выдвинут Симон Петлюра. После острых и продолжительных дебатов пришли к компромиссному решению: избрать не председателя съезда, а президиум, члены которого по очереди будут вести заседания. С.Петлюра таким образом представлял фронтовые части, Н.Михновский — тыл, В.Винниченко — Центральную раду, матрос Грамотный — Балтийский флот. Почётным председателем съезда делегаты избрали М.Грушевского и пригласили в президиум командира Первого Украинского полка имени гетмана Богдана Хмельницкого полковника Ю.Капкана.

[545x699]

[545x699]

Несмотря на то, что кандидатура Петлюры прошла лишь незначительным большинством голосов, именно с его избранием членом президиума Военного съезда, а позднее — главой Украинского генерального войскового комитета (УГВК) — Петлюра вошёл в большую украинскую политику. 8 мая 1917 г., уже после этого избрания, его кооптировали в состав Центральной рады. Благодаря своим неоднократным выступлениям на съезде Петлюра постепенно приобретал популярность среди делегатов. Он председательствовал на заседаниях, выступал с докладами «О национализации армии» и «О вопросах просвещения», предложив, в частности, перейти к обучению солдат-украинцев на родном языке и перевести на украинский язык воинские уставы и наставления, а также приступить к преобразованию существующих на Украине военных училищ. Вполне вероятно, что именно такой практический подход человека в общем-то гражданского импонировал военным, поскольку для намеченной работы требовался не столько военный человек, сколько политик с национально-государственными взглядами, понимающий всю сложность предстоящей реорганизации. Несмотря на явный радикализм делегатов и намерения Михновского и его сторонников использовать съезд для того, чтобы потребовать от руководства Центральной рады приступить к немедленной организации национальных вооружённых сил, «самостийницких» взглядов придерживалось относительное меньшинство, так что идею немедленной национализации армии по национально-территориальному принципу Михновскому провести не удалось. Доминирующей на съезде стала автономистская идея социалистических партий, представители которых преобладали в Центральной раде. Они категорически отрицали необходимость создания собственных силовых структур. М.Грушевский отстаивал мнение, что ведущим направлением в историческом развитии Украины должен быть не революционный путь, который сопровождается насилием, кровью и разрушениями, а эволюционный и мирный путь. В. Винниченко отстаивал марксистскую идею «всеобщего вооружения народа», отрицая любые шаги, направленные на развитие национальной армии: не создавать регулярную армию, а наоборот, уничтожать всякие постоянные армии; что же касается солдат-украинцев в российской армии, то их надо «сплотить, организовать и украинизировать те части всероссийской армии, которые состоят из украинцев». Под влиянием выступлений Винниченко съезд принял резолюцию «Об украинской народной милиции»: украинская армия после войны должна стать «армией народа (народной милицией), единственной целью которой будет охрана интересов и прав народа». Будучи членом УСДРП, Петлюра, разумеется, не мог выступать против линии партии по вопросам военной политики, но и не делал заявлений о нецелесообразности регулярной армии. Наоборот, он приложил немало усилий к тому, чтобы смягчить влияние позиции Винниченко на военное строительство на Украине. Поведение Петлюры на съезде позволяет говорить о нём как о прагматичном, рациональном политике, способном адекватно оценивать общеполитическую ситуацию. Так, в частности, он призывал «не отделять судьбы России от судьбы Украины. Если Россия потерпит поражение, следствие этой катастрофы отразится и на Украине». По докладу Петлюры съезд принял резолюцию «Об украинизации армии». В ней, в частности, содержалось требование о том, что «в существующих подразделениях тыловых частей все военнослужащие-украинцы, как офицеры, так и солдаты, должны быть немедленно выделены в отдельные части… На фронте это выделение должно проходить постепенно — в зависимости от тактических и других военных обстоятельств, с тем чтобы это выделение не вносило дезорганизацию на фронте». Первый военный съезд положил конец нерешительности Центральной рады в отношениях с Временным правительством, о чём свидетельствует резолюция съезда — «потребовать от Временного правительства и Совета рабочих и солдатских депутатов немедленного объявления особым актом национально-территориальной автономии Украины». На переговоры в Петроград направилась делегация Центральной рады. Одним из её требований было: «В интересах поднятия боевой мощи армии и восстановления дисциплины необходимо проведение в жизнь выделения украинцев в отдельные войсковые части как в тылу, так, по возможности, и на фронте». Однако Временное правительство не спешило с ответом, а военный министр Керенский занял в отношении украинизации армии враждебную позицию. Не найдя взаимопонимания с Временным правительством и Петросоветом, делегация вернулась в Киев. Тем временем на Украине приступил к работе Украинский генеральный войсковой комитет (УГВК), созданный Первым военным съездом для практического руководства формированием национальных вооружённых сил. В него вошли, в частности, Симон Петлюра (председатель), Владимир Винниченко, Николай Михновский. Учитывая состав комитета, однако, в нём не было и не могло быть единства взглядов на пути и темпы создания как украинской государственности, так и вооружённых сил. Склонность к радикальным действиям, тягу к «самостийности» в УГВК олицетворял Михновский, которому противостоял прежде всего Винниченко, а в самой Центральной раде — и Михаил Грушевский, которые не только не разделяли взглядов Михновского, но и считали их объективно вредными, даже преступными для тогдашнего этапа создания украинского государства. К этому крылу формально относился и Симон Петлюра. Отсутствие внутреннего согласия мешало работе УГВК. В своей практической деятельности Петлюра во многих принципиальных вопросах не столько руководствовался позицией руководства Центральной рады, сколько следовал своему импульсивному характеру, склонности к шумным эффектам. Он нередко совершал поступки, показной радикализм которых выделял его на фоне других лидеров УЦР и воздействовал на настроения наэлектризованных масс. При этом большинство членов УГВК вообще были мало подготовлены к той роли, которая им выпала — они были либо гражданскими людьми, либо малоквалифицированными военными специалистами, которые занимали низшие офицерские чины, да и то полученные в основном в условиях тотального призыва на штабную службу в годы войны.

Второй Всеукраинский военный съезд. Первый Универсал Центральной рады

В поддержку требований автономии Украины УВГК принял решение созвать Второй Всеукраинский военный съезд. Военный министр Временного правительства Керенский телеграммой по всем частям запретил проведение съезда под угрозой военно-полевого суда. В ответ Петлюра обратился к самому Керенскому, а также к верховному главнокомандующему, командующим фронтами и военными округами, предупредив их, что «запрещение съезда вызовет неизбежную реакцию и посеет в массах недоверие к верховному командованию и снизит боевой дух украинцев, которых в армии одна треть…, что запрещение съезда могут использовать в целях, совсем нежелательных и опасных для боеспособности на фронте и порядка в тылу…» Несмотря на запрет, съезд состоялся 18—23 июня 1917 г. с участием ок. 2000 делегатов. И в этот раз, как и месяц назад, вновь проявились противоположные позиции по вопросу дальнейшего развития событий — если представители правых считали, что украинское движение должно развиваться самостоятельно, то социалисты были сторонниками «единого революционного фронта» с Россией. Мощная поддержка, которой пользовались на съезде «самостийники», потребовала от руководства Центральной рады немалых усилий, чтобы удержать съезд от непродуманных решений. Главную роль в этом сыграл Петлюра, который имел на делегатов огромное влияние и неоднократно брал слово, чтобы вернуть ход съезда в более спокойное русло. При этом исследователи отмечают некую противоречивость его выступлений — с одной стороны, руководствуясь программными постулатами УСДРП, Петлюра заявлял, что «постоянная армия может иметь в себе элемент опасности», а с другой, — признавал необходимость реальной военной силы: «…надо иметь в руках революционную, вооружённую, реальную силу, на которую демократия всегда могла бы опереться в случае опасности угрозы её интересам». Резкая критика звучала на съезде в отношении планов Керенского по подготовке крупного наступления. Делегаты заявляли, что это приведёт лишь к массовым потерям среди украинцев в угоду интересам российского правительства — наоборот, следует создавать свою собственную армию и держать её на своём фронте, для обороны своих границ; следует готовиться к жестокой и решительной борьбе за свою родную землю. Выдвигались лозунги самостоятельности Украины, полного и немедленного отделения от России, делегаты призывали бороться за свободу Украины и до окончания этой борьбы не возвращаться в свои части. Высказывались даже предложения передать власть армии и ввести временную военную диктатуру. Некоторые делегаты были готовы выйти на улицу и вместе с украинизированными киевскими частями установить свой контроль в городе. Когда ситуация особенно накалялась, на трибуне появлялся Петлюра, сдерживая радикально настроенных делегатов от преждевременного выступления, которое могло бы кончиться подавлением украинского национального движения. Если бы не его огромный авторитет, съезд вполне мог поддержать резолюцию против организации наступления. Именно обстановка, сложившаяся на военном съезде, подтолкнула Центральную раду на принятие и обнародование I Универсала, провозгласившего в одностороннем порядке национально-территориальную автономию Украины в составе России. Универсал был зачитан В.Винниченко на съезде 23 июня. Съезд вынес целый ряд важных решений в сфере военного строительства, поручив УГВК как можно быстрее разработать детальный план украинизации армии и принять меры для немедленного его осуществления. Штат УГВК, который должен был этим заниматься, был расширен с 17 до 27 человек, возглавил его вновь С. Петлюра. Съезд также избрал Всеукраинскую раду войсковых депутатов численностью 132 человек. Все члены УГВК и Всеукраинской рады войсковых депутатов были кооптированы в состав Украинской центральной рады. В резолюциях Второго военного съезда содержались существенные дополнения к концепции украинизации армии — помимо выделения украинцев в отдельные части, теперь уже речь шла и о создании национально-территориальной армии. Вот что говорилось в резолюции съезда, адресованной Временному правительству, «Для укрепления войсковых частей в единое целое необходима немедленная национализация украинской армии; все офицеры и солдаты должны быть выделены в отдельные части. На фронте выделение должно происходить постепенно, а что касается флота на Балтийском море, то необходимо укомплектовывать некоторые корабли украинскими командами. В Черноморском флоте, который состоит преимущественно из украинцев, дальнейшее пополнение следует производить исключительно украинцами». Фактически такая резолюция означала начало организации национальной армии. В течение июня Петлюре удалось наладить работу всех отделов УГВК, установить тесную связь с большинством украинских военных организаций, наладить сотрудничество со штабами командования Юго-Западным и Румынским фронтами. Петлюра пытался объединить вокруг УГВК военных специалистов из числа бывших старших офицеров российской армии и добиться того, чтобы комитет действительно выполнял роль высшего органа создаваемой национальной армии. В этот период украинизация армии происходила в основном стихийно. В ряде гарнизонов вслед за Первым Украинским полком возникли другие добровольческие (охочекомонні) украинские части: в Киеве — Второй Украинский полк имени гетмана Павла Полуботка, в Чернигове — полк имени Т.Шевченко, в Симферополе — полк имени П.Дорошенко, в Хмельнике — курень имени Т.Шевченко, в Умани — полк имени И.Гонты, в Житомире — полк имени гетмана П.Сагайдачного и др. Добровольческие части отличались от украинизированных частей российской армии более высоком национальным самосознанием, организованностью и дисциплиной. Тем временем, готовясь к наступлению на Юго-Западном фронте, российское командование возлагало надежды на украинизированные части и позволило украинизировать 34-й и 6-й армейские корпуса и переименовать их в 1-й и 2-й Украинские, а 7-й, 32-й и 41-й корпуса были пополнены маршевыми ротами, размещенными в тыловых губерниях. На Украину также направлялись украинские части из Петрограда и Москвы.

Генеральный секретариат. Второй Универсал

28 июня Центральная рада объявила о создании высшего исполнительного органа — Генерального секретариата, в котором С. Петлюра занял пост генерального секретаря по военным делам. Первым генеральным секретарём был избран В.Винниченко. В Декларации Генерального секретариата, провозглашённой 29 июня, вновь созданному секретариату по военным делам была поставлена задача «украинизации армии, как в тылу, так, по возможности, и на фронте, приспособления военных округов на территории Украины и их структуры к потребностям украинизации армии… Правительство считает возможным продолжить способствовать более тесному национальному объединению украинцев в рядах самой армии или комплектованию отдельных частей исключительно украинцами, насколько такая мера не будет вредить боеспособности армии». 11 июля в Киев прибыла делегация Временного правительства в составе А.Керенского, И.Церетели, М.Терещенко с целью наладить отношения с Центральной радой. Делегация заявила, что правительство не будет возражать против автономии Украины, однако просит воздержаться от одностороннего декларирования этого принципа и оставить окончательное решение Всероссийскому учредительному собранию. Петлюра вошёл в комиссию Центральной рады по ведению переговоров с Временным правительством. Самые острые споры касались полномочий Генерального секретариата. Среди вопросов, которые обсуждались, важное место занимали военные проблемы: украинизация всех гарнизонов на территории Украины, а также запасных полков, замена всей военной администрации украинцами и перевод украинизированных частей с других фронтов на Юго-Западный и Румынский фронты. Переговоры закончились соглашением, основанным на взаимных уступках. В частности, было согласовано, что «Временное правительство, считая необходимым сохранить во время войны боевое единство армии, не считает возможным допустить действий, которые могут нарушить единство её организации и командования, как, например, изменений общего мобилизационного плана путём немедленного перехода к системе территориального комплектования воинских частей или предоставления руководящих полномочий каким-либо общественным организациям. Что же касается украинских военных комитетов на местах, то они проводят свою работу на общих основаниях, причем их деятельность должна проводиться в согласии с деятельностью других военно-общественных организаций. Вместе с тем Правительство считает возможным далее способствовать тесному национальному объединению украинцев в армии путём комплектования отдельных частей исключительно украинцами, насколько это, по мнению военного министерства, будет возможным с технической стороны и не нарушит боевой мощи армии». 15 июля Временное правительство сообщило о признании Генерального секретариата как высшего распорядительного органа Украины. 16 июля была подписана совместная декларация Временного правительства и Центральной рады. В тот же день Центральная рада провозгласила Второй Универсал, в котором было заявлено, что «мы, Центральная Рада,… всегда стояли за то, чтобы не отделять Украину от России». Генеральный секретариат объявлялся «органом Временного правительства», признавалась необходимость пополнения Рады за счет представителей других национальностей, проживающих на территории Украины, и, самое главное, декларировалось, что Рада выступает решительно против самовольного объявления автономии Украины до Всероссийского учредительного собрания. По военному вопросу фактически принималась точка зрения Временного правительства о возможности прикомандирования представителей Украины к кабинету военного министра и Генштабу, при этом вопрос об «украинизации» армии отходил на второй план. По сути, Универсал подтверждал отказ от провозглашения автономии Украины до созыва Всероссийского Учредительного собрания и практически перечёркивал все прежние обещания УЦР и постановления всех всеукраинских съездов, которые Центральная рада была призвана выполнять. Временное правительство в своём постановлении от 19 июля об утверждении Генерального секретариата исключило из его состава секретариат по военным делам, и с этого момента Петлюра являлся лишь главой УГВК, принимавшим участие в заседаниях Генерального секретариата лишь с правом совещательного голоса. Сам УГВК был лишён каких бы то ни было командных функций и рассматривался как общественная организация, члены которой фактически являлись дезертирами из российской армии и могли в любой момент быть преданы военно-полевому суду, если бы не моральный авторитет, которым пользовался УГВК среди военнослужащих-украинцев, и опасения российских властей, что прекращение его деятельности может привести к массовым протестам и, в результате, к развалу фронта. Сама Центральная рада в этот период являлась не полноценным государственным органом, а лишь своеобразным общественным институтом, который, однако, очень умело используя трудности и колебания Временного правительства, последовательно шёл к своей цели. Не было реальной власти и у Генерального секретариата. Государственные учреждения его игнорировали, деятельность его не финансировалась, а налоги, как и прежде, шли в российскую казну. В военной сфере территориальный принцип комплектования армии, которого добивался Петлюра, был отвергнут Временным правительством, которое пошло лишь на одну уступку — разрешив комплектование отдельных частей украинцами. Тем временем массовый подъём национального самосознания приводил к тому, что радикально настроенные группы среди военнослужащих-украинцев продолжали выдвигать требования, ставившие руководство Центральной рады в затруднительное положение. Одной из таких попыток оказать давление на Центральную раду, принудить её к более решительным шагам стало вооружённое выступление Второго украинского полка имени гетмана Полуботка в Киеве в начале июля 1917 г. Полк численностью 5 тысяч человек, сформированный в Чернигове, ещё 4 июля прибыл в Киев для отправки на фронт, но под влиянием агитации «самостийников» солдаты потребовали переформирования в отдельный украинский полк имени гетмана Павла Полуботка и включения его в состав одного из корпусов, которые планировалось укомплектовывать украинцами. Военное командование отказалось удовлетворить эти требования, настаивая на немедленной отправке полка на фронт. Это требование поддержала и Центральная рада, которой не хотелось иметь под боком организованных вооружённых людей, контролируемых «самостийной» оппозицией. Центральная рада направила на переговоры с «полуботковцами» делегацию, в состав которой вошёл и Петлюра. Выступая перед полком, он призвал солдат от имени УГВК «не становиться на путь анархии, потому что это нарушает план, по которому УГВК проводит формирование украинской армии». Переговоры, однако, не дали результатов. Тем временем провал наступления российских войск, начавшееся контрнаступление немецкой армии и провозглашение Центральной радой Второго Универсала подтолкнули «полуботковцев» к восстанию. УГВК, располагавший подробной информацией о настроениях в полку, в ночь на 17 июля созвал совещание представителей частей киевского гарнизона. Постановлением УГВК на это совещание был делегирован Петлюра. Представители «полуботковцев» в своих выступлениях обвиняли Центральную раду, Генеральный секретариат и УГВК в угодничестве перед Временным правительством, низкой активности и равнодушии к проблемам армии. Они требовали, чтобы Временное правительство признало Центральную раду и Генеральный секретариат верховной властью на Украине, а также чтобы сама Центральная рада признала их часть действующим Вторым украинским пехотным полком имени гетмана Павла Полуботка. Центральная рада, однако, отказалась поддержать восстание.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

1874

Даниель Франсуа Малан (имя на африкаанс — Daniël François Malan)

(продолжение)

Даниель Франсуа Малан был дважды женат. Первый брак он заключил в 1926 с Мартой Маргарет Сандберг. Супруги имели двух сыновей — Даниеля Франсуа Малана-младшего и Йоханнеса Лоуренса Малана. Первый стал кальвинистским проповедником, второй — журналистом, фотографом и общественным деятелем-экологистом. В 1930 Марта Малан скоропостижно скончалась. В 1937 Даниель Франсуа Малан женился на активистке Национальной партии Марии Софии Анне Лоу (на 30 лет моложе мужа). Эта женитьба осложнила отношения в клане Маланов. В 1948 супруги Малан удочерили немецкую девочку-сироту. Внучатый племянник Даниеля Франсуа Малана Риан Малан — журналист-расследователь, писатель и музыкант — известен как общественный активист и противник апартеида. Дальним родственником Даниеля Франсуа Малана был видный военный деятель Магнус Малан, командующий вооружёнными силами ЮАР и министр обороны в правительстве Питера Боты.

Интересные факты

Именем Даниеля Франсуа Малана был назван один из видов рыб. В 1952 известный ихтиолог Джеймс Смит обнаружил у рыбаков на острове Анжуан редкий экземпляр рыбы отряда целакантообразных. Он обратился к Малану с просьбой о содействии в доставке рыбы в Южную Африку. Малан выделил для этой цели военный самолёт (вторжение в Коморское воздушное пространство спровоцировало дипломатический конфликт ЮАС с Францией). Смит назвал рыбу в честь премьера, оказавшего помощь в доставке — Malania anjouanae (Маланья анжуанская). Впоследствии было установлено, что рыба принадлежит к виду Latimeria chalumnae.

Литература: Les Français Qui Ont Fait L’Afrique Du Sud («The French People Who Made South Africa»). Bernard Lugan. January 1996. ISBN 2-84100-086-9.

1875

Ефрем (в миру — Епифаний Андреевич Кузнецов)

епископ Селенгинский, викарий Забайкальской епархии. Причислен к лику святых Русской православной церкви в 2000. Родился в семье забайкальских казаков, в станице Краснояровская (Нерчинско-Заводский округ, Забайкальская область). После смерти отца, когда ребёнку было пять лет, жил в крайней бедности с матерью Евдокией Ефремовной и младшей сестрой Лидией. Перед смертью его отец завещал ему учиться. Получил начальное образование в сельском училище. Приходской священник представил талантливого ученика епархиальному архиерею, который распорядился принять его в духовное училище. Позднее вспоминал «В раннем детстве Господь послал мне сиротство с его обычными в простонародной среде тяжелыми спутниками — беднотой беспросветной, лишениями и болезнями. Но этот крест учил меня смирению, терпению, пониманию страданий ближнего и состраданию… В это время на помощь Господь посылает добрую душу в лице приходского пастыря, который, пользуясь проездом через станицу ныне блаженной памяти архипастыря Иркутского, высокопреосвященного архиепископа Вениамина (Благонравова), по своему личному произволению, поставив меня пред лицом его на колена, усердно просит о принятии меня хотя на полуказённое содержание в духовное училище, с обещанием за меня, быть мне потом служителем церкви Божией. Просьба святителем Божьим уважается, и я, сирота-бедняк казачонок, какими наполнены станицы, оказываюсь в духовной школе, что тогда было весьма редким, чуть не исключительным явлением: велика ко мне милость Божия!»

Образование

Окончил Нерчинское духовное училище в 1890 году, Иркутскую духовную семинарию в 1896 году, Казанскую духовную академию (в составе миссионерской группы монгольского отделения) со степенью кандидата богословия в 1903 году (тема кандидатской работы: «История христианского просвещения Забайкальских инородцев с покорения края до настоящего времени». По отзыву рецензента, «представляет собой прекрасную, тщательно продуманную работу, заслуживающую полного одобрения и поощрения какой-либо студенческой премии»).

Сельский священник

После окончания семинарии вступил в брак с 18-летней дочерью иркутских мещан Марией Васильевной Сокошневой. 14 августа 1896 года был рукоположён в сан диакона, 16 августа — в сан священника. Служил в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Кокуй Забайкальской епархии. В 1898 году родилась дочь Елена и умерла жена. После этого принял решение стать миссионером.

Миссионер

В 1903 году был направлен для служения в Бырцынский миссионерский стан, затем стал председателем совета Читинского центрального миссионерского училища, помощником начальника духовной миссии. С августа 1905 — начальник Забайкальской духовной миссии. Активно противодействовал попыткам ламаистского духовенства побудить крещёных ранее местных жителей отказаться от христианства. Кроме того, был инспектором учительских курсов при Читинском миссионерском училище, сверхштатным членом Забайкальского епархиального училищного Совета, редактором «Забайкальских епархиальных ведомостей», исполнял должность Председателя Совета женского епархиального училища, был Председателем экзаменационной комиссии «для испытания лиц, ищущих священства, диаконского сана и псаломщических мест», состоял членом-казначеем церковного Братства Святых Кирилла и Мефодия и Святого Иннокентия Иркутского. По его инициативе в Чите было построено специальное двухэтажное здание для миссионерского училища. В училище было четыре класса — образцовая школа на сто пятьдесят учеников, помещение для пансиона на сто двадцать человек и две квартиры — для учителя и заведующего. Во втором этаже была устроена домовая Спасо-Преображенская церковь. В результате училище превратилось из начальной школы в низшее образовательное заведение духовного ведомства. Специально для работы в миссионерских станах здесь готовили псаломщиков и диаконов, изучался бурятский язык, история и практика миссии. 29 апреля 1907 года был возведён в сан протоиерея. В 1908 году председатель Забайкальского отдела Союза Михаила Архангела, в 1909 году докладчик и один из секретарей отдела церковных вопросов на Всероссийском съезде русских людей, требовал «усугубить к евреям строгость закона». 30 октября 1909 года пострижен в монашество, 25 октября возведён в сан архимандрита. В 1910 году возглавил процесс обращения в православие корейцев, бежавших в Россию после аннексии их страны Японией, лично выполнял обязанности миссионера в их среде. Для религиозно-нравственного просвещения корейцев, а также для изучения ими русского языка открыл катехизическую школу в Чите с пансионом, которая была и своеобразным центром корейского землячества. В 1911 году для более действенной христианизации корейцев было принято решение издавать журнал «Православие» на корейском языке. В 1913 году вместе с известным проповедником протоиереем И.И.Восторговым посетил Монголию для выяснения условий предполагаемого открытия православной миссии в Монголии. Однако из-за начавшейся Первой мировой войны этот проект не был реализован. Редактор неофициального отдела «Забайкальских ЕВ» (1913–1917), председатель Комитета по сбору пожертвований на православных христиан и русских униатов Буковины и Галиции (1914), член-сотрудник Императорского православного палестинского общества (1916). Награждён набедренником (1899), скуфьей (1904), камилавкой (1906), наперсным крестом (1909), орденом Святой Анны II степени (1914).

Епископ

С 3 декабря 1916 года — епископ Селенгинский, викарий Забайкальской епархии (кафедра была учреждена в том же году для более успешной организации миссионерской деятельности). Подробностей биографии архиерея в последующие 2 года не много. После победы Февральской революции либеральная часть забайкальского духовенства и общества потребовали его отставки как «зарекомендовавшего себя всей своей прошлой деятельностью ярым реакционером, организатором Чёрной Сотни», но Св. Синод не согласился с этими требованиями. В 1918 году выехал в Москву для участия в Поместном Соборе как заместитель епископа Мелетия (Заборовского), участвовал во 2-й сессии, член III Отдела. Выступил с докладом, в котором, в частности, дал оценку политическим процессам, происходившим в стране: «…что представляют собой переживаемые события в глазах верующего? Это кара Божья, вспомните, что творилось в последние годы в жизни государства, церкви, общества… Несомненно то, что виноваты в этом целые классы людей служения общественного, государственного, церковного. Гордыня, самомнение, неверие, отрицание, тупое стремление всё святое вытравить, попрать, разрушить, богоборство, подкоп под власть, порок во всей наготе — вот атмосфера, в которой протекала жуткая жизнь нашей Родины. И вот гнев Божий: война… Но это оказалось недостаточным, чтобы Русский народ… одумался и покаялся, даже напротив… Тогда Божьим попущением — крах государственного строя и революция с её беспредельным углублением… Не будет легче церкви, когда сойдут со сцены нынешние её гонители, а ко власти вернутся те, кто эти гонения начинал, имея в своей политической программе также задачу отделения церкви от государства… пришла ли в покаяние наша интеллигенция, много столь потрудившаяся над созданием крушения государственного строя и теперь являющаяся главной виновницей падения и гибели нашей Родины. Возьмём военную интеллигенцию, не она ли в лице своих высших представителей, окружавших верховную власть, пошла на переворот, забыв присягу. И вот за это самое сейчас она стёрта с лица земли».

Арест и расстрел

Во время работы Собора жил на квартире протоиерея Иоанна Восторгова, где и был 2 июня арестован ВЧК. 5 сентября 1918 года вместе с протоиереем Иоанном Восторговым, бывшими сенатором Степаном Белецким, министрами внутренних дел Николаем Маклаковым и Алексеем Хвостовым, председателем Государственного совета Иваном Щегловитовым и рядом других лиц был как заложник публично казнён во внесудебном порядке на территории Петровского парка (по другим данным, в районе Братского кладбища или на Ходынском поле), в первый день после объявления красного террора. По просьбе Иоанна Восторгова палачи разрешили осуждённым перед смертью помолиться и попрощаться друг с другом. Все встали на колени, горячо молились, после чего подходили под благословение владыки Ефрема и отца Иоанна. Погребён в общей безвестной могиле на месте казни.

Канонизация

1 ноября 1981 года Архиерейский cобор РПЦЗ канонизировал Собор новомучеников и исповедников Российских, но без поимённой канонизации. В дальнейшем в число новомучеников был включён и епископ Ефрем с установлением памяти 22 августа. Прославлен в сонме новомучеников Российских на юбилейном Архиерейском соборе Русской православной церкви в августе 2000 года. Сочинения: Деятельность Забайкальской духовной миссии за сорокалетие её существования (с 1860 по 1899 гг.) / Священник Е.Кузнецов. — [-е издание]. — Москва: печатня Снегиревой, 1902. — 20 страниц; Характеристика бурят с точки зрения способности их к принятию христианства и общеевропейской культуры. — Чита, 1905; В защиту православной противоязыческой миссии. — Чита, 1907; Последствия реализации Высочайшего указа 17 апреля 1905 в Забайкальской области // Сборник Съезда русских людей в Москве. — Москва, 1910; Иргень — место святое / [Архимандрит Ефрем]. — Чита : паровая типо-литография «Забайкальское товарищество печатного дела», 1911. — 29 страниц; Зависимость труда земледельца от религиозно-нравственного состояния общества // Забайкальские епархиальные ведомости. — 1912. — № 13/14; Торжество Православия в Чите; Сообщение об исцелении; Пир веры на святой Иргени; Речь; Обращение; Проводы епископа Мефодия из Читы в Томск // Забайкальские епархиальные ведомости. — 1913. — № 3/4, 12, 14—16, 22—24; От редакции; Сопроводительное письмо; Доклад о проповеднической катехизации // Забайкальские епархиальные ведомости. — 1914. — № 6—7, 20—22; Земельная обида крещенных инородцев Забайкалья [Текст] / архимандрит Ефрем. — Москва: «Русская печатня» С.К.Попова, 1914. — 8 страниц; Вероисповедный соблазн в Забайкалье // Православный благовестник. — 1914. — № 5/6; Введение в круг деятельности Забайкальской миссии // Православный благовестник. — 1915. — № 12; Где могила митрополита Арсения Мацеевича?; Новые знамения милости Божией от Иргенской иконы святой великомученицы Параскевы Пятницы // Забайкальские епархиальные ведомости. — 1915. — № 3. — Страница 20; Крестный ход на Иргень [Текст] / [архимандрит Ефрем]. — Чита : Электро-типография Н.П.Первуницкаго, 1916. — 9 страниц; Речь начальника Забайкальской духовной миссии архимандрита Ефрема, произнесенная в городе Чита, в домовой архиерейской церкви 19 ноября, при наречении его во епископа Селенгинского // Прибавления к Церковным ведомостям. — Петроград, 1916. — № 51; Поучения; Крестный ход на Иргень; Явление и чудесная помощь воину святой великомученицы Параскевы Пяятницы // Забайкальские епархиальные ведомости. — 1916. — № 10. — Страница 16; Телеграмма с Собора // Забайкальские епархиальные ведомости. — 1918. — № 1/3. Литература: Саввин Д.В. Ефрем // Православная энциклопедия. — Москва, 2008. — Том XIX : «Ефесянам послание — Зверев». — Страницы 51—53. — 752 страницы — 39 000 экземпляров. — ISBN 978-5-89572-034-9; Речь преосвященного Мелетия, епископа Забайкальского при вручении жезла викарию Забайкальской епархии преосвященному Ефрему, епископу Селенгинскому, в Читинском Александро-Невском соборе 3 декабря 1916 г. // Прибавления к Церковным ведомостям. — 1916. — № 51.

1876

Антониус Хубертус Мариа Боувенс (нидерл. Antonius Hubertus Maria Bouwens)

нидерландский стрелок, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1900 и призёр чемпионатов мира. Родился в деревне Хюнзел на юго-востоке Нидерландов. На Играх в Париже Боувенс участвовал в соревнованиях по стрельбе из пистолета и винтовки. В одиночном пистолетном состязании он занял 15-е место, набрав 390 очков. В командном его сборная заняла третье место, выиграв бронзовые медали. В винтовочной стрельбе стоя он занял 28-е место с 238 очками, с колена 11-ю позицию с 296 баллами, и лёжа 26-е место с 278 очками. В стрельбе из трёх позиций, в которой все ранее набранные очки складывались, Боувенс стал 25-м. В команде он показал четвёртый результат, и она заняла 5-е место. На чемпионате мира 1901 в Люцерне он стал серебряным призёром в винтовочной стрельбе среди команд. На чемпионате 1912 он получил бронзу в той же дисциплине. На соревнованиях 1914 он получил серебро в стрельбе из винтовки с трёх позиций. Умер в городе Бевервейк, Нидерланды, 28 марта 1963 года.

1876

Юлиус Клингер (немецкое имя — Julius Klinger)

австрийский художник, график, иллюстратор и дизайнер. Представитель модерна. Юлиус Клингер родился в посёлке Дорнбах, близ Вены, в еврейской семье. Учился в Высшей технической школе в Вене (TGM). В 1895 устроился на работу в журнал «Венская мода». По рекомендации австрийского художника Коломана Мозера, в 1896 году Клингер получил место иллюстратора в юмористическом журнале в Мюнхене. 1897—1902 сотрудничает журналом «Die Jugend». По названию этого журнала, стиль «модерн» в Германии стал именоваться «югендштиль». Переехав в Берлин, Юлиус Клингер до 1915 года работал дизайнером и плакатистом. Среди его наиболее известных произведений — «Саломея» (1909), эротические иллюстрации к пьесе «Содом, или Квинтэссенция разврата» (1909), плакаты «Hermanns & Froitzheim» (1910), «Корсеты Оберски» (1914), «Венецианская ночь» (1908). Богатство идей, элегантность, остроумие, в сочетании с ясностью и лаконичностью изобразительного языка, придавали радикальную новизну его плакатам. Клингер довольно быстро стал одним из самых популярных плакатистов в Берлине. С 1916 года Клингер жил в Вене, занимался дизайном полиграфии и преподавал прикладное искусство. После аншлюса Австрии художник подвергался преследованиям нацистов. Последняя работа Клингера датирована 1937. Согласно полицейским отчетам, в июне 1942 года художник был депортирован в Минск. В минское гетто нацисты отправляли евреев из стран Западной, Центральной и Восточной Европы. Юлиус Клингер погиб в заключении 1942 году. Точная дата и место гибели художника неизвестны. В 1982 году именем художника была названа улица в районе Лизинг в Вене.

Галерея

Берлинский аэропорт Йоханнисталь (1908).

Реклама галстуков «Hermanns & Froitzheim» (1911).

Венская ярмарка (1922).

Реклама лезвий венской бритвы «M.E.Mayer» (1922).

[506x700]

[506x700]1879

Димитриос Галанис (греческое имя — Δημήτριος Γαλάνης,)

греческий художник, график, член Парижской академии художеств (1945). Родился в Афинах. Димитриос Галанис жил в Париже с 1899 года, учился в Школе изящных искусств (с 1900). Во Франции он провел большую часть своей жизни. Галанис является автором станковых гравюр на дереве (натюрморты, пейзажи, портреты), иллюстраций (к произведениям Софокла, У.Шекспира, П.Мериме), рисунков. Самобытный авторский почерк художника сложился на Монмартре 1920-х годов, при общении с представителями авангардных художественных течений. Монументальный шедевр «Семья художника» был создан в студии, располагавшейся в доме 12 на улице Кортон, в котором жили и работали Морис Утрилло, Рауль Дюфи, Сюзанна Валадон. Для творчества Галаниса характерно тяготение к мечтательно-идиллическим неоклассическим образам. Умер в Париже 20 марта 1966 года. Литература: Prokopion A.G., Galanes, Athenai, 1947, (на греческом языке); Galanis (Essai et catalogue), P., 1963.

1879

Николай Фёдорович Доброхотов

российский революционер, советский государственный и политический деятель. Николай Фёдорович Доброхотов родился в селе Рождествено Боровской волости Даниловского уезда Ярославской губернии, в семье сельского священника; о последнем факте в биографиях никогда не упоминал. Окончил Ярославскую духовную семинарию. Революционная деятельность