10 мая родились...

10-05-2025 07:18

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

1922

Амреш Дарменов

командир разведывательного отделения взвода пешей разведки 609-го стрелкового полка 139-й стрелковой дивизии (49-я армия, 2-й Белорусский фронт), сержант – на момент представления к награждению орденом Славы I степени. Родился в селе Жалтырша Петропавловского уезда Акмолинской губернии Киргизской АССР (ныне не существует, территория Жамбылского района Северо-Казахстанской области Республики Казахстан), в крестьянской семье. Казах. Окончил 6 классов. Работал учетчиком, затем счетоводом в колхозе. В декабре 1941 года был призван в Красную Армию Пресногорьковским райвоенкоматом. До июня 1942 года службу проходил в 24-м запасном полку. В действующей армии – с июня 1942 года. Боевая биография красноармейца Дарменова началась на Ленинградском фронте. В сентябре 1942 года под станцией Колпино во время наступления он был ранен в ногу. Долго пролежал в госпитале. Снова попал на фронт лишь осенью 1943 года. 16 октября получил еще одно ранение — и опять в левую ногу. В конце 1943 года после недолгого лечения в госпитале с маршевой ротой прибыл в 139-ю стрелковую дивизию, которая в это время вела тяжелые наступательные бои на Могилевском направлении. Вновь вступил в бой рядовым стрелком 609-го стрелкового полка. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. 8 марта 1944 года при штурме важной в тактическом отношении высоты в Чаусском районе Могилёвской области Белоруссии красноармеец Дарменов, действуя составе штурмовой группы, одним из первых достиг вражеской траншей, сразил огнём из автомата семерых гитлеровцев, в рукопашной схватке одного заколол ножом. Затем оказал первую медицинскую помощь раненым советским бойцам. Приказом по частям 139-й стрелковой дивизии от 22 апреля 1944 года (№14/н) красноармеец Дарменов Амреш награждён орденом Славы III степени. 26 июня 1944 года в бою за деревню Горбачи ныне Могилёвской области Белоруссии красноармеец Дарменов, первым в составе группы разведчиков, ворвался в деревню. Ранил и взял в плен офицера, который дал ценные сведения. 28 июня в бою за город Могилёв, находясь в дозоре, первым встретился с гитлеровцами, огнем из автомата уничтожил восемь автоматчиков и пятерых взял в плен. Был представлен к награждению орденом Красного Знамени. Приказом по войскам 50-й армии от 10 августа 1944 года (№441) красноармеец Дарменов Амреш награждён орденом Славы II степени. После окружения и разгрома немецко-фашистских войск под Минском дивизия, ломая сопротивление противника, к середине сентября вышла на реку Нарев.

С однополчанами. 1944 г.

В этих боях снова не раз отличился. Так, 5 сентября 1944 года во время разведки в районе деревни Новая Весь, столкнувшись с двумя автоматчиками, одного убил, а второго взяла в плен. Награжден орденом Отечественной войны II степени. 24 марта 1945 года в бою за населенный пункт Эрнстталь, на подступах к городу Данциг (Гданьск, Польша) сержант Дарменов проник на позицию противника и противотанковыми гранатами подорвал три пулемёта с их расчётами. 25 марта преследуя врага, он вместе с другими бойцами, захватил в плен 25 гитлеровцев. Был представлен к награждению орденом Славы I степени. После овладения Данцигом дивизия была переброшена на левое крыло 2-го Белорусского фронта в район города Шведт для участия в прорыве оборонительного рубежа противника на реке Одер, 4 мая вышла на реку Эльбу. Здесь сержант Амрешев встретил день Победы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками сержант Дарменов Амреш награждён орденом Славы I степени. Стал полным кавалером ордена Славы. В 1946 году был демобилизован. Вернулся на родину. До ухода на заслуженный отдых в 1982 году работал чабанов в совхозе «Озёрный». Жил в селе Озерное Жамбылского района. Скончался 16 декабря 2002 года. Старшина в отставке (1968). Награждён орденами Отечественной войны I (11 марта 1985) и II (2 октября 1944) степеней, Славы I (29 июня 1945), II (10 августа 1944) и III (22 апреля 1944) степеней, медалями.

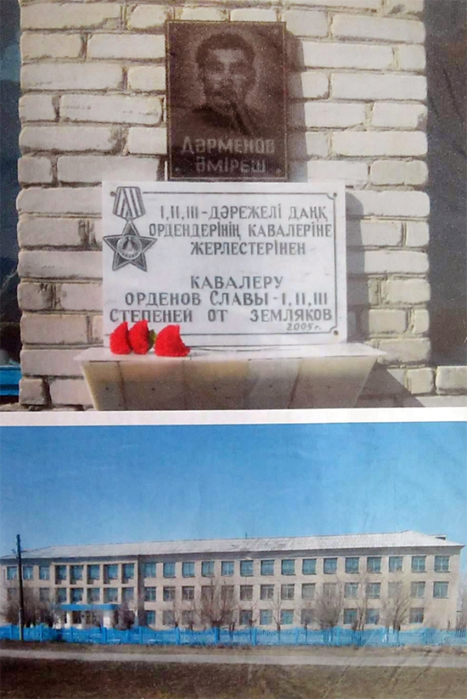

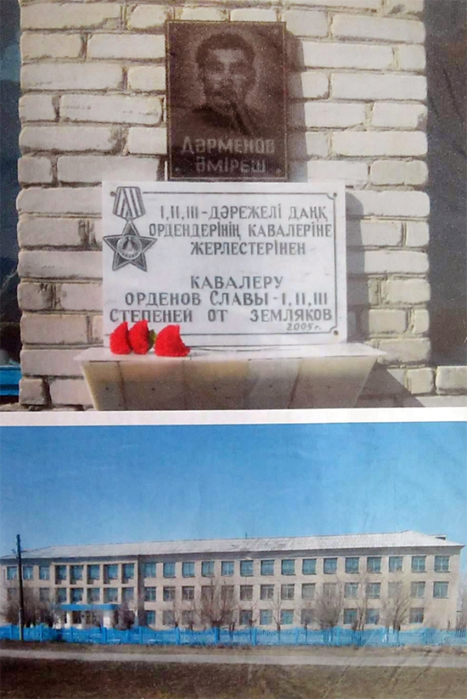

На здании школы села Озерное установлена мемориальная доска.

В Кустанае его имя увековечено на Аллее Славы мемориала "Погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".

1922

Марк Дрюмо (Drumaux)

деятель бельгийского рабочего и коммунистического движения. Родился в Ате, провинция Эно, в семье рабочего. После окончания школы в 1941 поступил работать на дорогу, где установил связь с деятелями Движения Сопротивления. В 1942 в подполье вступил в Коммунистическую партию Бельгии (КПБ). По поручению партии работал среди молодежи, участвовал в формировании партизанских отрядов, распространении нелегальной печати. В послевоенные годы - на партработе. До 1959 член федерального комитета и секретариата федерации Турне (включает город и прилегающие районы) КПБ. В 1957 вошел в состав ЦК КПБ. В 1960 избран членом Политбюро ЦК КПБ, в 1963-1965 также член Секретариата ЦК КПБ. В декабре 1966 избран заместителем председателя КПБ и председателем валлонского крыла ЦК КПБ. В сентябре 1968 избран председателем КПБ. С 1961 депутат парламента от шахтерского округа Боринаж, в 1965-1968 был председателем парламентской фракции коммунистов.

1922

Г.Г.Кузнецов

ведущий конструктор изделий ОКБ-1, ветеран РКК "Энергия" имени С.П.Королева.

[493x699]

[493x699]

1922

Борис Яковлевич Мамутин

командир орудия 558-го гаубичного артиллерийского полка (35-я гаубичная артиллерийская бригада, 15-я артиллерийская дивизия, 3-й артиллерийский корпус прорыва, Ленинградский фронт), старший сержант. Родился в селе Федоровка ныне Краснооктябрьского района Нижегородской области, в семье крестьянина. Русский. Окончил начальную школу. Рано лишился родителей. Рос и воспитывался у старшей сестры. В четырнадцать лет поступил на Горьковский автозавод учеником электрика, затем работал электриком, жил в общежитии. В сентябре 1941 года был призван в Красную Армию. На фронте - с июля 1942 года. Боевое крещеие получил под Таганрогом, пережил горечь отступления от Ростова-на-Дону до Волги. Во время Сталинградской битвы сражался в 120-м отдельном гвардейском авиадесантном полку, в рукопашной схватке был тяжело ранен. Два месяца провел в госпитале и после выздоровления направлен в полковую школу, получил специальность артиллериста. Продолжал воевать уже на Орловско-Курской дуге, участвовал в освобождении Орла и Брянска. В этих боях расчет сержанта Мамутина уничтожил десять танков и до 100 гитлеровцев. Зимой 1944 года освобождал Ленинград от блокады. К лету 1944 года был награжден медалью "За отвагу" и орденом Красной Звёзды. На Ленинградском фронте воевал командиром расчета в батарее лейтенанта Беневоленского в составе 558-го гаубичного артиллерийского полка. 15 июня 1944 года по территории, уже освобожденной от противника, к линии фронта двигалась большая колонна наших войск, в составе которой шел в походном строю 558-й гаубичный артиллерийский полк. В районе населенного пункта Кутерселькя (поселок Лебяжье Выборгского района Ленинградской области) колонна была атакована прорвавшимися вражескими танками, при поддержке артиллерии и пехоты. Расчет старшего сержанта Мамутина с марша быстро развернул орудие и первым открыл огонь по противнику, подбил головной танк. Несмотря на ранение и большие потери в расчете, несмотря на то, что пехотинцы стали отходить, Мамутин продолжал вести огонь прямой наводкой из гаубицы. Подбил еще три танка, а затем из пулемета скосил и уничтожил не один десяток врагов. После двухчасового боя колонна продолжила путь к фронту. В представлении к присвоению звания Героя Советского Союза отмечалось "Беспримерный подвиг старшего сержанта Мамутина заключается в том, что он первым открыл огонь по противнику, приняв на себя весь удар вражеских минометов и артиллерии. Это дало возможность всей нашей артиллерии, находившейся на марше, развернуться и прицельным огнем нанести противнику невосполнимый урон". Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 ноября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшему сержанту Мамутину Борису Яковлевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4948). Со своим расчетом старший сержант Мамутин освобождал Эстонию, Польшу, прошел по Восточной Пруссии. В 1944 году вступил в ВКП(б)/КПСС. Недалеко от Кёнигсберга был ранен плечо и грудь. Осколок пробил орденскую колодку и застрял у самого сердца. Провел в госпитале пять месяцев, здесь встретил день Победы. По состоянию здоровья, став инвалидом 2-й группы, старший сержант Мамутин был уволен в запас. Вернулся на родину. Работал на Горьковском автозаводе заместителем начальника отдела резинотехизделий управления смежных производств. За мирный труд был награжден орденом «Знак Почета». Скончался 8 ноября 2004 года. Похоронен на Старом Автозаводском кладбище в Нижнем Новгороде. Награжден орденами Ленина (18 ноября 1944), Отечественной войны I степени (6 апреля 1985), Красной Звезды (15 января 1944), "Знак Почета", медалью "За отвагу" (17 августа 1943), другими медалями. В мае 2005 года на доме, где последние годы жил Герой (улица Школьная, 6 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода), открыта мемориальная доска.

1922

Родион Карпович Пусев

председатель колхоза «Большевик» Погарского района Брянской области. Родился в деревне Мадеевка Стародубского уезда Гомельской губернии РСФСР, ныне – Погарского района Брянской области, в семье крестьянина. Русский. После окончания в 1936 году мадеевской сельской школы и в 1937 году – курсов счетоводов работал счетоводом в Погарской машинно-тракторной станции (МТС) в селе Бобрик. С апреля 1941 года Родион Пусев по комсомольской путёвке работал на железнодорожной станции Раушта Ленинградской области. В июле того же года мобилизован в Красную Армию Володарским райвоенкоматом Ленинграда. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Весь боевой путь прошёл в составе 1013-го отдельного батальона связи, на заключительном этапе войны – командиром отделения конных посыльных. За доблесть и мужество, проявленные в боях на Ленинградском фронте сержант Пусев был награждён медалью «За отвагу». После демобилизации возвратился на родину в Брянскую область и продолжил трудиться в сельском хозяйстве. С декабря 1950 года обучался в сельскохозяйственной школе по подготовке председателей колхозов, с сентября 1953 года работал в Погарской МТС, с февраля 1954 года – председателем колхоза имени Калинина. На протяжении двух десятилетий колхоз под его руководством успешно выполнял плановые задания по производству сельскохозяйственной продукции и был в числе передовых хозяйств Погарского района. За успехи в сельском хозяйстве в период 7-й семилетки (1959–1965) Родион Карпович был награждён орденом Ленина. В сентябре 1965 года возглавил колхоз «Большевик» (центральная усадьба – село Борщово) Погарского района. За период его правления хозяйством урожаи зерновых культур выросли с 8 центнеров с гектара в 1965 году до 28,7 центнера с гектара в 1973 году, производство молока и мяса за этот же период увеличилось в 4,7 раза. По итогам работы в 8-й пятилетке (1966–1970) председатель Р.К.Пусев был награждён орденом Октябрьской Революции, а коллектив тружеников колхоза «Большевик» – орденом «Знак Почёта». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 декабря 1973 года за большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна и других продуктов земледелия в 1973 году Пусеву Родиону Карповичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В июне 1985 года вышел на заслуженный отдых. Избирался депутатом Брянского областного Совета депутатов трудящихся. Последнее время проживал в областном центре – городе Брянске. Скончался 27 ноября 1989 года. Похоронен на кладбище Советского района города Брянска. В октябре 2017 года на Аллее Славы в посёлке Погар ему была установлена мемориальная доска. Награждён 2 орденами Ленина (30 апреля 1966; 11 декабря 1973), орденами Октябрьской Революции (8 апреля 1971), Отечественной войны II степени (11 марта 1985), медалями, в том числе «За отвагу» (3 февраля 1945), «За оборону Ленинграда» (22 декабря 1942).

1922

Анатолий Сергеевич Усов

старший вальцовщик Нижнеднепровского трубопрокатного завода имени К. Либкнехта Министерства чёрной металлургии Украинской ССР, город Днепропетровск. Родился в селе Островцы Гдовского уезда Петроградской губернии (ныне – Гдовского района Псковской области). Русский. Окончил школу в родном селе. В 1941 году был призван в Красную Армию. Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. В 1947 году окончил курсы усовершенствования офицерского состава Одесского военного округа. Лейтенант. В 1955 году уволен в запас. Поступил на работу на Нижнеднепровский трубопрокатный завод имени К. Либкнехта. работал подручным токаря, затем токарем, бригадиром участка механической обработки колёс в колесопрокатном цехе. В 1962 году был переведён старшим вальцовщиком раскатного стана шарикоподшипниковых труб. Овладел прогрессивными методами работы. Обучил 26 рабочих своей работе. Его бригада была инициатором ряда починов и инициатив – за отсутствие простоев, за повышение темпов роста производства труб. Простои оборудования были сокращены на 2,5%, сверх плана прокатано 6700 тонн труб. Являлся активным рационализатором, автор 7 рационализаторских предложений с экономическим эффектом 11,5 тысячи рублей в год. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию чёрной металлургии, Усову Анатолию Сергеевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Продолжал работать на предприятии. Жил в Днепропетровске (с 2016 года – Днепр). Умер 3 октября 1988 года. Награждён орденами Ленина (30 марта 1971), Отечественной войны II степени (11 марта 1985), «Знак Почёта» (22 марта 1966), медалями.

1923

Гейдар Алиевич Алиев (Гейдар Алирза оглу Алиев)

азербайджанский советский государственный и военный деятель, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана; член Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель Председателя Совета Министров СССР, генерал-майор. Родился в городе Нахичевань (ныне Азербайджан). Азербайджанец. С детства знал несколько восточных языков: фарси (персидский), турецкий и арабский. По окончании в 1939 году Нахичеванского педагогического техникума учился на архитектурном факультете Азербайджанского индустриального института имени М.Азизбекова в городе Баку (ныне Азербайджанская государственная нефтяная Академия). Начавшаяся война не позволила ему завершить образование. С 1941 года Гейдар Алиев работал заведующим отделом в Народном комиссариате внутренних дел Нахичеванской АССР и Совете народных комиссаров Нахичеванской АССР. В 1944 году был направлен на работу в органы государственной безопасности. В 1945 году окончил курсы МГБ СССР в Баку и работал в МГБ Нахичеванской АССР. С 16 мая 1949 по 6 июля 1950 года являлся слушателем Ленинградской школы переподготовки руководящего оперативного состава МГБ СССР. С 1950 года - начальник 5- го (секретно-политического) отдела МГБ Азербайджанской ССР. Затем работал начальником отделения 2-го отдела (контрразведка) КГБ при СМ Азербайджанской ССР, заместителем начальника отдела КГБ по городу Баку (с 1956 года), врио начальника, а в 1960-1965 годах - начальником 2-го отдела КГБ при СМ Азербайджанской ССР. В 1957 году окончил исторический факультет Азербайджанского государственного университета имени С.М.Кирова. В июне 1965 - июне 1967 года занимал пост заместителя Председателя, а с 21 июня 1967 по 14 июля 1969 года – Председателя Комитета государственной безопасности (КГБ) при Совете Министров Азербайджанской ССР. Будучи избранным на пленуме Центрального Комитета Коммунистической Партии Азербайджана 14 июля 1969 года первым секретарем Центрального Комитета Коммунистической Партии Азербайджана, Гейдар Алиев стал руководителем республики. К руководству Азербайджаном пришел молодой для политика энергичный, целеустремленный человек. В его волевом характере, стиле работы на редкость гармонично сочетались нетерпимость ко всему косному, отжившему, рутинному и деловая основательность, точность расчета в обновлении устаревших форм и структур. К этому времени он прошел основательную школу управления, возглавляя в ранге генерала Комитет государственной безопасности. Перед Алиевым стояла задача, беспрецедентная по масштабу, никто из его предшественников не решал ничего подобного: кардинальным образом реформировать экономику республики, превратить её из сырьевого придатка супердержавы в передовую, оснащенную современной техникой и технологией индустриальную базу, поднять сельское хозяйство, отличавшееся монокультурным характером, вернуть Баку славу одного из самых красивых и благоустроенных городов мира, возродить азербайджанское село, поднять социальный, культурный и образовательный уровень населения Азербайджана, укрепить связи с соотечественниками, проживающими за границей. Все эти и многие другие задачи, имеющие для Азербайджана стратегическое значение, были блестяще выполнены. В результате титанической деятельности Гейдара Алиева в корне изменился индустриальный профиль Азербайджана, реформировалась вся инфраструктура, было модернизировано сельское хозяйство, пережила ренессанс древняя столица республики. Азербайджан занял ведущие позиции в бывшем СССР в нефтяном машиностроении, выпуске бытовых кондиционеров, электродвигателей, электротермического оборудования, холодильников, синтетического каучука, электрокабелей, проката труб и другой продукции. В республике родились совершенно новые отрасли, определяющие индустриальный прогресс: заводы по выпуску компьютеров, электроники. Азербайджан стал крупнейшим производителем винограда, ранних овощей, чая, табака. Заметно пополнились уникальные рыбные богатства Каспия, зашумели на безжизненных некогда склонах абшеронских холмов молодые парки и рощи. В 1970-1985-х годах, за короткий исторический период, на всей территории республики было построено сотни заводов, фабрик, производственных объединений. Было пущено в эксплуатацию более двухсот крупных промышленных предприятий. По многим промышленным отраслям Азербайджан занимал лидирующие позиции в Советском Союзе. 350 наименований товаров производимых в Азербайджане импортировалось в 65 стран мира. Выпущенные в этих годах промышленные товары по своему объему равнялись выпуску за 50 предыдущих лет. Азербайджан тех лет напоминал огромную строительную площадку. Внешний облик Баку и районов республики полностью изменился. Еще одним крупнейшим историческим достижением Азербайджана в 1970-1985 годах, предполагающим далекое будущее народа, стало образование сильного кадрового потенциала, в том числе и формирование большого количества специалистов редких специальностей. В период XX столетия Азербайджан превратился в ведущую промышленную, сельскохозяйственную и светскую республику. Это было результатом целенаправленной, обдуманной, направленной в будущее мудрой политики, дальновидности Гейдара Алиева. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 1979 года за большую организаторскую и политическую работу по мобилизации коммунистов и всех трудящихся республики на успешное осуществление решений XXV съезда партии по развитию народного хозяйства, повышению эффективности общественного производства, обеспечению ежегодного выполнения и перевыполнения планов и социалистических обязательств по продаже государству всех сельскохозяйственных продуктов Алиеву Гейдару Алиевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 24 ноября 1982 года был избран членом Политбюро ЦК КПСС, назначен на пост первого заместителя Председателя Совета Министров СССР и стал одним из руководителей СССР. В течение двадцати лет Гейдар Алиев был депутатом Верховного Совета СССР, пять лет занимал пост заместителя председателя Верховного Совета СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1983 года Алиев Гейдар Алиевич награжден орденом Ленина и второй золотой медалью «Серп и Молот». В октябре 1987 года Гейдар Алиев в знак протеста против политики, проводимой Политбюро Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза и лично генеральным секретарем Михаилом Горбачевым, ушел в отставку с занимаемых должностей. В связи с трагическими событиями 20 января 1990 года во время ввода Советских войск в Баку, Гейдар Алиев, выступив на следующий день в представительстве Азербайджана в Москве с заявлением, потребовал наказать организаторов и исполнителей ввода Советских войск.

[700x350]

[700x350]

В знак протеста против политики руководства СССР в связи с возникшей в Нагорном Карабахе острой конфликтной ситуации, он в июле 1991 года покинул ряды Коммунистической Партии Советского Союза. Возвратившись в июле 1990 года в Азербайджан, Гейдар Алиев жил сначала в Баку, а затем в Нахичевани, в том же году был избран депутатом Верховного Совета Азербайджана. В 1991-1993 годах он занимал пост председателя Верховного Меджлиса Нахичеванской Автономной Республики, заместителя председателя Верховного Совета Азербайджанской Республики. На проведенном в 1992 году в городе Нахичевань учредительном съезде партии «Ени Азербайджан» Гейдар Алиев был избран председателем партии. Когда в мае-июне 1993 года в результате крайнего обострения правительственного кризиса в стране возникла угроза гражданской войны и утраты независимости, тогдашние руководители Азербайджана официально пригласили Гейдара Алиева в Баку. 15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран Председателем Верховного Совета Азербайджана, а 24 июля – постановлением Милли Меджлиса стал осуществлять полномочия Президента Азербайджанской Республики. 15 июня был официально объявлен Днем национального спасения и с 1998 года отмечается как государственный праздник. 3 октября 1993 года в результате всенародного голосования Гейдар Алиев был избран Президентом Азербайджанской Республики. Алиев пришел к власти в разгар армяно-азербайджанской войны из-за Нагорного Карабаха. Он провозгласил стратегическую цель страны – вернуть под свой контроль эту «жизненно важную территорию» и призвал азербайджанскую армию усилить натиск на армян. После кровопролитных боев, которые шли с декабря 1993 года по май 1994 года, стороны заключили Бишкекское соглашение о прекращении огня. Впоследствии, начиная с 1999 года, Алиев неоднократно встречался с президентом Армении Робертом Кочаряном по поводу карабахского вопроса, но окончательно уладить его президенты двух стран так и не смогли. Алиев восстановил членство Азербайджана в СНГ и взял курс на определенное сближение с Москвой, но в то же время в 1994 году допустил иностранные компании к разработке нефтяных месторождений азербайджанского шельфа на Каспийском море (сделку стоимостью более семи миллиардов долларов назвали «контрактом века»), чем сильно осложнил российско-азербайджанские отношения. Кроме того, Алиев требовал от России прекратить поставку вооружений Армении и вывести свои военные базы из Закавказья. В том же 1994 году Азербайджан под руководством Алиева присоединился к программе НАТО «Партнерство ради мира». Подавив несколько попыток государственного переворота в 1994, 1995 и 1996 годах, Алиев взял курс на жесткое преследование внутриполитической оппозиции. В результате ему удалось придать жизни азербайджанского общества определенную стабильность, но наблюдатели за пределами страны стали называть её политический строй режимом личной власти президента. 11 октября 1998 года, набрав на выборах 76,1 % голосов, он вновь был избран Президентом Азербайджанской Республики. Гейдар Алиев, давший согласие на выдвижение своей кандидатуры на проводимых 15 октября 2003 года президентских выборах, отказался от участия в выборах в связи с проблемами со здоровьем. Скончался 12 декабря 2003 года от острой сердечной недостаточности в клинике города Кливленд штата Огайо (США).

[700x428]

[700x428]

Похоронен в Баку в «Аллее почетного захоронения» рядом с супругой. Воинские звания: полковник (31 марта 1965); генерал-майор (1967). Награждён советскими пятью орденами Ленина (в том числе 8 мая 1973, 24 августа 1979, 7 мая 1983), орденом Октябрьской Революции (10 марта 1982), орденом Отечественной войны I степени (11 марта 1985), орденом Красной Звезды, российским орденом Святого апостола Андрея Первозванного (10 мая 2003, № 8), медалями, а также орденами и медалями иностранных государств, в том числе украинским орденом князя Ярослава Мудрого I степени (20 марта 1997). Его именем названы многие улицы, государственные учреждения и предприятия Азербайджана. Памятники Гейдару Алиеву установлены в Азербайджане, России, Молдавии, Украине и Румынии. В июне 2005 года в Санкт-Петербурге на доме № 6 по улице Гороховой, где он учился в Высшей школе КГБ СССР, установлена мемориальная доска. В 2005 году был учрежден орден Гейдара Алиева – высшая государственная награда Азербайджана. Орденом № 1 награжден Президент Азербайджана сын Гейдара Алиева – Ильхам Алиев.

[566x700]

[566x700]

Прижизненный бюст установлен в городе Нахичевань.

[525x700]

[525x700]

Памятник установлен в Киеве на улице Глыбочицкой.

[700x598]

[700x598]

Памятник установлен в Ульяновске

[700x600]

[700x600]

Мемориальная доска установлен в Санкт-Петербурге (улица Гороховая, 6). Открыта 14 июня 2005.

[498x699]

[498x699]

1923

Джумаш Асаналиев

пулемётчик 199-го гвардейского стрелкового полка (67-я гвардейская стрелковая дивизия, 6-я гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт), гвардии ефрейтор. Родился в селе Отуз-Уул Ак-Суйского района Иссык-Кульской области Киргизии, в семье крестьянина. Киргиз. Призван в Красную Армию в 1942 году Пржевальским районным военным комиссариатом. В действующей армии с марта 1943 года. Участвовал в битве под Курском. Пулемётчик 199-го гвардейского стрелкового полка 67-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта гвардии ефрейтор Асаналиев одним из первых 24 июня 1944 года переправился с пулемётом через реку Западная Двина у деревни Лабейки (Бешенковичский район Витебской области, Беларусь). В ходе боя был тяжело ранен командир пулемётного расчёта. Асаналиев заменил выбывшего из строя командира. Заняв огневую позицию, расчёт Асаналиева отражал непрерывные атаки противника. 25 июня 1944 года разрывом вражеской мины бойцы расчёта были выведены из строя. Оставшись один, Асаналиев продолжал вести бой. Подпустив на близкое расстояние контратакующих гитлеровцев, он расстреливал их в упор. Было уже истреблено более 20 гитлеровцев. Когда кончились боеприпасы – в ход пошли гранаты. Когда враги подошли совсем близко, не желая сдаваться в плен, он последней гранатой взорвал себя и окруживших его фашистов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии ефрейтору Асаналиеву Джумашу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина. Похоронен в деревне Узречье (Бешенковичский район). Там же Герою установлен обелиск. Его именем названы улица в Минске и средней школа в родном селе, на одном из домов села — мемориальная доска.

1923

Курбанали Буриев

звеньевой колхоза «Кзыл Нишон» Пахтаабадского района Сталинабадской области, Таджикская ССР. Родился в кишлаке Акмаджит Регарского тумана Сары-Ассийского вилайета Бухарской Народной Советской Республики, ныне — Турсунзадевского района Таджикистана. Узбек. Трудовую деятельность начал в 1937 году счетоводом, затем завхозом местного колхоза «Кызыл нишон» Пахтаабадского района Сталинабадской области (с 1951 года — Регарского района Таджикской ССР). В 1942—1943 годах — участник Великой Отечественной войны. После демобилизации вернулся на родину к прежней работе. В 1947 году назначен звеньевым хлопководческого звена, которое в 1948 году под его руководством получило урожай хлопка 90,2 центнера с гектара на площади 6 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 1949 года за получение высоких урожаев хлопка при выполнении колхозами обязательных поставок и контрактации по всем видам сельскохозяйственной продукции, натуроплаты за работу МТС в 1948 году и обеспеченности семенами всех культур в размере полной потребности для весеннего сева 1949 года Буриеву Курбанали присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С 1949 года — председатель, затем заместитель председателя правления колхоза «22-й партсъезд» Регарского района. В 1951 году вступил в ВКП(б)/КПСС. За высокие показатели в хлопководстве ещё трижды награждался орденами. С 1987 года — персональный пенсионер союзного значения. Жил в Регарском (с 1979 года — Турсунзадевском) районе. Дата смерти не установлена. Награждён 2 орденами Ленина (3 мая 1949; 17 января г1957), орденами Трудового Красного Знамени (17 декабря 1949), «Знак Почёта» (23 октября 1954), медалями, а также Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Таджикской ССР.

[482x698]

[482x698]

1923

Юрий Михайлович Винник

командир батареи 973-го артиллерийского полка (160-я стрелковая дивизия, 70-я армия, 1-й Белорусский фронт), капитан. Родился в городе Армавир Краснодарского края, в семье служащего. Русский. По окончании средней школы учился в институте пищевой промышленности в городе Краснодаре. В 1941 году был призван в Красную Армию и направлен в Сумское артиллерийской училище. В первые месяцы Великой Отечественной войны принимал участие в боях под Ворожбой и Белопольем в составе курсантского отряда особого назначения. В декабре 1941 года снова вернулся к учебе в училище, эвакуированном к тому времени в город Ачинск Красноярского края. По окончании учебы в мае 1942 года лейтенант Винник был направлен на Западный фронт. Молодой офицер получил под командование сначала огневой взвод, потом батарею. В составе 973-го артиллерийского полка 160-й стрелковой дивизии принимал участие в боях под Москвой, освобождал Смоленщину, Украину, Белоруссию. В августе 1942 года на реке Угре батарея под командованием Винника отразила 9 атак танков и пехоты противника. В 1943 году вступил в ВКП(б)/КПСС. Особо отличился в боях при форсировании рек Припять, Западный Буг, и в ходе освобождения Брестской области и города Бреста летом 1944 года. 17 июля 1944 года при форсировании реки Припять в районе селе Пески-Речицкие (Ратновский район Волынской области Украины) капитан Винник, имея одни сутки на подготовку, обеспечил разведку целей и готовность батареи. Батарея метким огнем обеспечила переправу пехоты. Сражаясь на плацдарме, артиллеристы уничтожили свыше 60 солдат противника, 10 пулеметов, 2 противотанковые пушки, разрушили 4 наблюдательных пункта и дзот, подавили огонь двух батарей врага. 23 июля при форсировании реки Западный Буг в районе местечка Кодень (Польша) одним из первых переправил батарею на левый берег и в боях за плацдарме уничтожил 9 пулеметов, 3 противотанковых орудия. Героически сражался при отражении 12 контратак противника. Своими действиями батарея обеспечила расширение плацдарма и дальнейшее продвижение наших войск на Брест. 28 июля батарея капитана Винника прорвалась на окраину города Бреста и под ураганным артиллерийско-минометным и пулеметным огнем немцев прокладывала путь штурмующей пехоте. В этом бою батарея разбила 6 дзотов, разрушила 6 блиндажей, уничтожила 7 пулеметов противника и отразила 4 контратаки. Дело не раз доходило до жарких рукопашных схваток. В одной из них командир батареи лично уничтожил 5 немецких солдат. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года за мужество и героизм, проявленные в боях при форсировании реки Западный Буг и овладении городом Брестом, капитану Виннику Юрию Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (медаль № 3115). В дальнейшем были бои по освобождению от немецких захватчиков Польши. В марте 1945 года под Данцигом (Гданьск, Польша) капитан Винник был тяжело ранен. После длительного лечения, получив инвалидность, был уволен из армии. В 1951 году окончил Московский государственный институт международных отношений, а в 1961 году - Академию общественных наук при ЦК КПСС, длительное время находился на дипломатической и преподавательской работе. С 1973 года и до ухода на пенсию в 1991 году, работал в Институте общественных наук при ЦК КПСС заместителем заведующего кафедрой. Жил в Москве. Скончался 27 мая 1995 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. Награждён орденами Ленина, Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны I степени, медалями. Почетный гражданин города Брест.

1923

Иван Тимофеевич Дайдоев

командир батареи 5-го гвардейского артиллерийского полка 10-й гвардейской Криворожской воздушно-десантной дивизии 37-й армии Степного фронта, гвардии лейтенант. Родился в селе Думиничи, ныне райцентре Калужской области, в семье крестьянина. Русский. Окончил 7 классов средней школы в 1937 году. Работал в колхозе, затем наборщиком Думиничской районной типографии. В Красной Армии с мая 1941 года. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Был артиллерийским номером, командовал огневым взводом, артиллерийской батареей. Воевал на Юго-Западном, Северо-Западном, Степном, 2-м и 3-м Украинских фронтах. В декабре 1942 года окончил Ленинградское артиллерийское училище. Член КПСС с 1943 года. В боях дважды ранен. Участвовал: в оборонительных боях в районе городов Луцк, Новоград-Волынский, Малин, Чернобыль – в 1941 году; в боях на реке Ловать и за город Старая Русса, в форсировании Днепра с завоеванием плацдарма, в Криворожской операции – в 1943; в освобождении города Кривой Рог, в Одесской операции, в том числе в освобождении города Вознесенск, станции Раздельная, в форсировании реки Днестр с завоеванием плацдарма – в 1944. Командир батареи 5-го гвардейского артиллерийского полка 10-й гвардейской воздушно-десантной дивизии гвардии лейтенант Дайдоев в районе южнее села Переволочна (ныне село Светлогорское Кобелякского района Полтавской области) в ночь на 1 октября 1943 года с передовыми подразделениями полка на подручных средствах форсировал Днепр, участвовал в овладении селом Мишурин Рог и отражении 10 контратак пехоты и танков противника. 14 октября 1943 года в бою на плацдарме в районе села Днепровокаменка уничтожил 4 танка противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии лейтенанту Дайдоеву Ивану Тимофеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3160). В апреле 1944 года в бою на Днестровском плацдарме южнее города Тирасполь гвардии лейтенант Дайдоев был тяжело ранен и контужен. С 1944 года майор И.Т.Дайдоев – в запасе. Работал секретарём партийной организации совхоза «Каучук» Акимовского района Запорожской области. В 1956 году окончил Мелитопольскую сельхозшколу и получил специальность агронома. Работал управляющим отделения на Акимовском эфиро-масличном заводе. Затем работал комендантом Запорожского кооперативного училища. Жил в городе Запорожье. Умер 18 октября 2008 года. Похоронен в Запорожье. Награждён 2 орденами Ленина (20 декабря 1943; …), орденами Отечественной войны I (6 апреля 1985) и II степеней (5 января 1944), медалями.

1923

Иван Иванович Исаков

командир взвода управления артиллерийской батареи 197-го гвардейского артиллерийского полка 92-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии Степного фронта, гвардии старший сержант. Родился в селе Андреевское Дорогобужского района Смоленской области, в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1943 года. Окончил 8 классов. В 1938 году переехал в Москву. Учился в аэроклубе в городе Москве. В Красной Армии с 1939 года. Учился в школе военных пилотов, в Омском авиационном училище. В 1942 году весь курс по чьему-то приказу был переведён в Сумское артиллерийское училище, эвакуированное в город Ачинск Красноярского края. На фронте с июля 1942 года. В должности командира взвода управления артиллерийской батареи стрелковой бригады Исаков участвовал в боях под Сталинградом. 5 июля 1943 года у деревни Игуменка Корочского района Белгородской области Исаков участвовал в отражении фашистского массированного танкового наступления в направлении станции Прохоровка и города Курска. Наблюдая в стереотрубу, он корректировал огонь своей батареи. Были подавлены миномётные точки, подбито несколько танков. Увидев отходящую пехоту, Исаков личным примером повёл её снова в окопы. При смене места наблюдательного пункта Исаков сумел на неисправном тракторе перетащить два 85-миллиметровых орудия. Непрерывные бои на этом участке фронта вылились в грандиозное танковое сражение под Прохоровкой. 12 июля 1943 года Исаков участвовал в отражении неоднократных попыток гитлеровской мотопехоты из редкого леса на краю Прохоровского поля прорваться через боевые порядки его артиллерийской батареи вглубь нашей обороны, в то время, как на самом поле происходило поистине светопреставление. Тысячи танков сшиблись в «рукопашную» схватку. Здесь, на Прохоровском поле, был сломан хребет гитлеровской «машине». В конце сентября 1943 года, преследуя отходящего врага, дивизия, в которой служил Исаков, вышла к Днепру. В ночь на 30 сентября 1943 года вместе с первым эшелоном пехоты Исаков с группой разведчиков переправился на западный берег Днепра в районе села Келеберда Кременчугского района Полтавской области. Завязались бои за плацдарм. Вскоре у противника была отбита высота, на которой группа Исакова оборудовала наблюдательный пункт. Ночью Исаков с тремя разведчиками скрытно проникли на фашистскую территорию и взяли «языка». От него узнали расположение вражеских артиллерийских и миномётных батарей, дислокацию 2-х рот танков и 2-х батальонов пехоты. Сведения были переданы в батарею. На рассвете, когда противник готовился к атаке на плацдарм, 12 орудий в течение получаса били по местам его сосредоточения. Врагу потребовалось 4 часа, чтобы «отойти» от артиллерийского налёта. За это время на плацдарм переправились новые силы…Через 4 дня Исаков вторично форсировал Днепр в районе села Мишурин Рог Верхнеднепровского района Днепропетровской области. 15 октября 1943 года Исаков дал точные разведывательные данные о силах противника в районе хуторов Зелёный, Коммуна Воля, Апповка, где сосредоточилось 22 немецких танка, 14 бронемашины, 2 батареи и полк пехоты противника. Грохнули артиллерийские залпы. Взметнулись огненные языки в расположении врага. Не состоялась его контратака. Наоборот, наши части стремительно ринулись вперёд, расширяя плацдарм. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство Ивану Ивановичу Исакову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 9134). После битвы за Днепр, Исаков участвовал в боях на территории Украины, Польши, освобождении городов Варшава, Лодзь, Познань. С 1946 года гвардии лейтенант И.И.Исаков в запасе. Жил в городе Москве. В 1955 году окончил юридический институт. Работал в органах прокуратуры, в Высшей партшколе, во Всероссийском обществе «Знание». Был сотрудником Всесоюзного НИИ документирования и архивного дела. Умер 29 ноября 1991 года. Похоронен в Москве, на Домодедовском кладбище. Почётный гражданин городов Дорогобуж Смоленской области и Корочи Белгородской области. Заслуженный юрист РСФСР. Награждён орденами Ленина, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями.

[500x699]

[500x699]

1923

Михаил Александрович Карцев

конструктор специализированных ЭВМ. Родился Михаил Александрович Карцев в Киеве, в семье учетелей. В 1941 г. он окончил среднюю школу, а в сентябре 1941 г. был призван в армию, где служил до февраля 1947 г. После демобилизации М.А.Карцев в 1947 г. поступил на Радиотехнический факультет Московского энергетического института (МЭИ). На третьем году обучения экстерном сдал экзамены за следующий год, и в 1950-1951 гг., будучи студентом 5-го курса, работал по совместительству в Лаборатории электросистем энергетического института Академии Наук СССР. Здесь М.А.Карцев принял участие в разработке электронной вычислительной машины М-1, проводившейся под руководством члена-корреспондента Академии Наук СССР И.С.Брука группой выпускников МЭИ во главе с Н.Я.Матюхиным. В 1952 г. М.А.Карцев был направлен на постоянную работу в лабораторию И.С.Брука, где возглавил создание машины М-2. Небольшой коллектив справлялся с заданием всего за полтора года и в 1953 г. М-2 была введена в эксплуатацию. Зимой 1954- 1955 гг. М-2 была существенно модернизирована М.А.Карцевым, а в 1956 г. в состав машины было введено ферритовое запоминающее устройство ёмкостью 4096 34-разрядных чисел, потребовавшее введения дополнительного регистра переключения областей памяти, с которыми работает программа. При модернизации М-2 в системе команд М.А.Карцевым, вероятно, впервые была реализована идея укороченных адресов и кодов операций, послужившая предшественницей принципа формирования исполнительных адресов в ЭВМ второго и третьего поколений. В 1956 г. М.А.Карцев подготовил кандидатскую диссертацию по принципам построения арифметических устройств цифровых вычислительных машин, а в 1958 г. была издана его монография "Арифметические устройства электронных цифровых машин", позднее переизданная за рубежом. В 1957 г. И.С.Брук начал разработку электронной управляющей машины М-4, предназначенной для управления новым экспериментальным радиолокационным комплексом, который создавался Радиотехническим институтом Академии Наук СССР под руководством академика А.Л.Минца. Руководителем разработки М-4 был назначен М.А.Карцев. К этому времени электронной промышленностью были освоены и выпускались первые отечественные транзисторы. Поэтому было решено проектировать М-4 на полупрорводниковой элементной базе, и она стала одной из первых отечественных машин второго поколения. В М-4 М.А.Карцев одним из первых реализовал разделение оперативной памяти машины на память данных и память программ и констант, размещаемых в постоянном запоминающем устройстве, для того, чтобы повысить устойчивость к отказам и сбоям систем, построенных на базе этой машины. В июле 1962 г. были завершены испытания М-4 с устройством первичной обработки информации и сопряжения с объектом на экспериментальном радиолокационном комплексе. В ноябре 1962 г. вышло постановление о запуске М-4 в серийное производство. На базе М-4М и М-42М, включавшей в себя внешнее вычислительное устройство и средства сопряжения с каналами связи, были построены многомашинные вычислительные комплексы, объединённые в мощную вычислительную систему, работавшую в реальном масштабе времени. По результатам исследований, выполненных при разработке М-4М, М.А.Карцев защитил докторскую диссертацию, а ряд его сотрудников кандидатские. В 1967 г. за эти работы М.А.Карцеву была присуждена Государственная премия СССР. В 1967 г. М.А.Карцев выдвинул проект вычислительного комплекса М-9 с производительностью порядка миллиарда оп/с (в то время заканчивалась разработка БЭСМ-6, имевшей производительность 1 млн. оп/с). Принципиально новым был взгляд на архитектуру комплекса, предложенный М.А.Карцевым: для решения определённых классов вычислительных задач нужны машины, в которых операции задаются не над числами, а над функциями одной или двух переменных, представленных в виде дискретных наборов значений. Эти оригинальные идеи М.А.Карцева, опередившие своё время, не были реализованы в полном объеме прежде всего из-за отсутствия тогда необходимой технической базы. Разработка векторной вычислительной машины М-10 на микроэлектронной элементной базе ("числовые связки " из проекта М-9) была начата М.А.Карцевым в 1969 г. В 1973 г. первый промышленный образец М-10 успешно выдержал испытания. С этого времени началось серийное производство М-10, в течение 15 лет было выпущено несколько десятков этих комплексов. М-10 представляла собой многопроцессорную вычислительную систему синхронного типа и относилась к ЭВМ третьего поколения. Основное применение М-10 нашла в системе раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), а также общего наблюдения за околоземным космическим пространством, состоявшей из сети радиолокационных станций, сопряжённых с вычислительными комплексами М-10. Разработка М-10 была проведена НИИ вычислительных комплексов (НИИВК) (ныне ОАО "НИИ вычислительных комплексов имени Карцева"), созданном М.А.Карцевым в 1967 г. на базе его отдела, выделенного из ИНЭУМ. Новизна технических решений М-10 была защищена 18 авторскими свидетельствами. Работа была в 1977 г. отмечена Государственной премией СССР. В 1978 г. М.А.Карцев начал разработку новой многопроцессорной векторной вычислительной машины М-13 на больших интегральных схемах. М-13 была первой в СССР векторно-конвейерной ЭВМ. Увидеть М-13, промышленное производство которой началось в 1984 г., М.А.Карцеву так и не довелось. М.А.Карцев был награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, "Знак почёта", орденом Красной Звезды, медалью "За отвагу" и другими медалями. Скончался 23 апреля 1983 года. В 1993 году его имя было присвоено НИИ вычислительных комплексов.

1923

Давли Киямович Киямов

командир отделения роты связи 901-го стрелкового полка 245-й стрелковой дивизии 59-й армии 1-го Украинского фронта, сержант - на момент представления к награждению орденом Славы I степени. Родился в селе Поповка Чердаклинского района Ульяновской области, в семье крестьянина. Татарин. Окончил 7 классов. Трудился в колхозе. В Красной Армии с февраля 1942 года. Участник Великой Отечественной войны с апреля 1942 года. Сражался на 2-м Прибалтийском и 1-м Украинском фронтах. Принимал участие в освобождении западных областей России, Латвии, Польши. Старший телефонист роты связи 1257-го стрелкового полка (379-я стрелковая дивизия, 3-я ударная армия, 2-й Прибалтийский фронт) ефрейтор Давли Киямов в боях 10-11 марта 1944 года в районе деревни Норкино Пустошкинского района Псковской области под огнем противника устранил 13 порывов на линии, обеспечив устойчивую связь со штабом полка. Был ранен, но поля боя не покинул. Приказом по 379-й стрелковой дивизии № 056 от 28 марта 1944 года за мужество и отвагу, проявленные в боях, ефрейтор Киямов Давли Киямович награжден орденом Славы III степени (№ 27864). При форсировании реки Айвиексте в 10 километрах северо-восточнее населенного пункта Ляудона Мадонского района Латвии в августе 1944 года Давли Киямов устранил 10 порывов на линии. Будучи раненным, продолжал обеспечивать связь наблюдательного пункта командира полка со стрелковыми подразделениями. Приказом по 3-й ударной армии № 0269 от 10 сентября 1944 года за мужество и отвагу, проявленные в боях, ефрейтор Киямов Давли Киямович награжден орденом Славы II степени (№ 2955). Командир отделения роты связи 901-го стрелкового полка (245-я стрелковая дивизия, 59-я армия, 1-й Украинский фронт) сержант Давли Киямов 14 февраля 1945 года при прорыве обороны противника в районе города Краков (Польша) под вражеским огнем устранил свыше 20 порывов на линиях связи. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками сержант Киямов Давли Киямович награжден орденом Славы I степени (№ 248), став полным кавалером ордена Славы. В 1945 году старшина Д.К.Киямов демобилизован из Вооруженных Сил СССР. В 1945 году стал членом ВКП(б)/КПСС. Вернулся на родину. Работал комбайнером и бригадиром тракторной бригады в колхозе. Жил в селе Поповка Чердаклинского района. Умер 29 июня 2004 года.Похоронен на кладбище села Поповка Чердаклинского района. Награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом «Знак Почёта», орденами Славы I, II и III степеней, медалями. В июле 2006 года родном селе установлен памятник ветерану. Его имя увековечено на родине, на памятной стеле в поселке Чердаклы.

1923

Отар Михайлович Коркия

советский спортсмен, заслуженный мастер спорта (1951), заслуженный тренер СССР (1967). Член КПСС с 1953. В 1940-1950-е гг. - один из ведущих игроков сборной команды СССР по баскетболу. Чемпион Европы (1947, 1951, 1953) и СССР (1950-1951, 1953), призер Олимпийских игр (1952, Хельсинки, медаль). Награжден орденом Ленина и медалями.

[554x700]

[554x700]

1923

Николай Иванович Кучкурдин

наводчик самоходной установки (СУ-76) 1901-го самоходно-артиллерийского Белостокского полка резерва Верховного главнокомандования (РВГК) (3-я армия, 2-й Белорусский фронт), старший сержант – на момент представления к награждению орденом Славы I степени. Родился на хуторе Долотинка Красносулинского района Ростовской области, в семье крестьянина. Окончил 6 классов и работал коногоном на шахте до призыва в армию в июле 1941 года. В действующей армии Великой Отечественной войны с ноября 1941 года, боевой путь начал в 15-й танковой бригаде. Участвовал в боях на Южном и Северо-Кавказском фронтах, 15 декабря 1941 был тяжело ранен под городом Славянск (на Кубани). После излечения боевой путь продолжил в составе 4 самоходного артдивизиона 8-й самоходной артиллерийской бригады, а позже 1901-го самоходно-артиллерийского полка РВГК, участвовал в боях на 1 и 2 Белорусском фронтах. В ходе Бобруйской наступательной операции 25 и 26 июня 1944 года СУ-76 под командованием Н.И.Кучкурдина в ходе боёв за освобождение населённых пунктов Большие Коноплицы, Петровки и Фалевичи (Рогачевский район Гомельской области, Белоруссия) уничтожил 4 пушки, 3 пулемёта, 3 противотанковых ружья и до взвода вражеских солдат. Приказом по 35-му стрелковому корпусу от 28 июня 1944 года ефрейтор Кучкурдин Николай Иванович награждён орденом Славы III степени. В ходе Белостокской наступательной операции в июле 1944 года в боях за город Хорощ (ныне Польша) в ходе отражения ожесточённых контратак противника наводчик СУ-76 Кучкурдин прямой наводкой уничтожил три миномёта и 4 вражеских автомашины, а также более 10 солдат противника. Приказом по войскам 3-й армии от 22 августа 1944 года ефрейтор Кучкурдин Николай Иванович награждён орденом Славы II степени. В период с 23 августа по 6 сентября 1944 года в ожесточённых боях в районе деревень Глембоч-Вельке, Змеевек, Писки и освобождение города Остроленка (Польша) наводчик СУ-76 Кучкурдин подавил 2 вражеских орудия и 3 пулемёта, подбил танк «Тигр» и самоходную пушку, уничтожил свыше отделения солдат противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество старший сержант Кучкурдин Николай Иванович награждён орденом Славы I степени, который был ему вручён только в 1960 году. После демобилизации в 1945 году старшина Н.И.Кучкурдин вернулся на родину и жил в городе Гуково Ростовской области. Окончил курсы в городе Красный Сулин и отработал горным мастером на шахте №3 треста «Гуковуголь» около 30 лет до выхода на пенсию. Скончался 19 ноября 1984 года.

[482x699]

[482x699]

1923

Николай Иванович Меньшиков

помощник командира взвода 340-й отдельной разведывательной роты (274-я стрелковая дивизия, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт), старший сержант - на момент представления к награждению орденом Славы I степени. Родился в городе Рыбинске ныне Ярославcкой области, в семье рабочего. Русский. Окончил 7 классов. Работал в речном порту судовым кочегаром. В 1942 году был призван в Красную Армию. Воевал на Западном, 1-м Белорусском фронтах, стал разведчиком. Служил в отдельной разведывательной роте 274-й стрелковой дивизии. Участвовал в боях за освобождение Смоленщины, Белоруссии и Польши. В конце весны 1943 года под городом Ярцево (Смоленская область) в составе разведгруппы младший сержант Меньшиков участвовал в разведке боем. Разведка боем проводилась днем на участке 961-го стрелкового полка. Разведывательная группа стремительно бросилась во вражескую траншею и атаковала блиндаж. В схватке Меньшиков лично захватил "языка", разведгруппа уничтожила более 20 фашистов. За участие в этой операции Меньшиков был награждён орденом Красного Знамени. 11 марта 1944 года под деревней Мосино (Витебская область) сержант Меньшиков проник в тыл противника, разведал его оборону и доставил сведения командованию полка. 15 марта в составе разведывательной группы во время разведки боем ворвался в траншею врага, где бойцы ликвидировали 8 гитлеровцев и пулемёт. Приказом от 22 марта 1944 года сержант Меньшиков Николай Иванович награжден орденом Славы III степени (№ 12456). 20 июля 1944 года старший сержант Меньшиков со своими бойцами в числе первых переправился через реку Западный Буг у населенного пункта Кладнев (Украина), закрепился на другом берегу и удерживал позицию до подхода основных сил. Приказом от 23 июля 1944 года старший сержант Меньшиков Николай Иванович награждён орденом Славы II степени (№ 261). 22 июля 1944 года северо-восточнее деревни Дольна (Польша) старший сержант Меньшиков во главе группы из 15 разведчиков переправился через реку Висла. На левом берегу разведчики отбили несколько контратак противника, своим мужеством и стойкостью помогли основным силам форсировать реку. 20 августа в одном из боев за Вислой старшина Меньшиков получил тяжелое ранение. После госпиталя на фронт больше не вернулся, пришлось ампутировать ногу. За время Великой Отечественной войны разведчик Меньшиков более 60 раз ходил в тыл врага за "языком". В том же 1944 году вернулся в родной город. Стал работать в котельном цехе судоремонтных мастерских рыбинского порта. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками старший сержант Меньшиков Николай Иванович награждён орденом Славы I степени (№ 639). Стал полным кавалером ордена Славы. Последние годы работал слесарем на пивоваренном заводе. Член ВКП(б)/КПСС с 1950 года. Скончался 17 мая 1988 года. Похоронен в Рыбинске. Награждён орденами Красного Знамени, Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, Славы 3-х степеней, медалями. Имя кавалера ордена Славы трёх степеней Меньшикова Н.И. высечено на обелиске у Вечного огня в парке на Волжской набережной города Рыбинска.

1923

Жан Клод Пекер

французский астроном, член Парижской Академии Наук (1977). Образование получил в Гренобльском университете в Высшей нормальной школе в Париже. В 1946-1952 гг. работал в Национальном центре научных исследований, в 1952-1955 гг. преподавал физике в университете Клермон-Феррана. В 1955-1965 гг. – сотрудник Парижской обсерватории, в 1962-1969 гг. – директор обсерватории в Ницце. С 1964 г. – профессор теоретической астрофизики Коллеж-де-Франс, в 1971-1978 гг. – также директор Астрофизического института Национального центра научных исследований в Париже. Основные научные работы посвящены физике звездных атмосфер, околозвездных оболочек и межзвездной среды, эволюции галактик, космологии. В большом цикле работ по физике звездных атмосфер рассмотрел различные вопросы теории переноса излучения, образования непрерывного и линейчатого спектров, влияние покровного эффекта линий поглощения на строение фотосферы Солнца; исследовал проблемы образования линий поглощения в отсутствие локального термодинамического равновесия (ЛТР) в атмосферах звезд и оценил степень отклонения от ЛТР в солнечной атмосфере; построил модели атмосфер звезд разных спектральных классов. На основе этих теоретических исследований дал интерпретацию спектральных особенностей различных типов нормальных и пекулярных звезд. Выполнил расчеты моделей протозвездных облаков с целью изучения эволюции этих облаков и образования из них околозвездных оболочек. Изучил физические процессы в околозвездной пыли и межзвездной среде; рассмотрел взаимодействие излучения с межзвездными пылью и газа и влияние этого фактора на эволюцию галактики. В последние годы совместно с Ж.Вижье и др. разрабатывал теорию некосмологического красного смещения линий в спектрах различных небесных тел, объясняя его неупругим взаимодействием между фотонами с ненулевой массой. Автор учебника «Общая астрофизика» (1959) и научно-популярной книги «Экспериментальная астрономия» (1969). Генеральный секретарь Международного астрономического союза (1964-1967), президент французского Национального комитета по астрономии (1970-1973), президент Французского астрономического общества (1973-1976), член-корреспондент Бюро долгот в Париже, член Бельгийской королевской академии наук, словесности и изящных искусств (1980). Премии имени П.Жансена Французского астрономического общества (1967) и имени Ж.Перрена Французского физического общества (1974).

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

1922

Амреш Дарменов

командир разведывательного отделения взвода пешей разведки 609-го стрелкового полка 139-й стрелковой дивизии (49-я армия, 2-й Белорусский фронт), сержант – на момент представления к награждению орденом Славы I степени. Родился в селе Жалтырша Петропавловского уезда Акмолинской губернии Киргизской АССР (ныне не существует, территория Жамбылского района Северо-Казахстанской области Республики Казахстан), в крестьянской семье. Казах. Окончил 6 классов. Работал учетчиком, затем счетоводом в колхозе. В декабре 1941 года был призван в Красную Армию Пресногорьковским райвоенкоматом. До июня 1942 года службу проходил в 24-м запасном полку. В действующей армии – с июня 1942 года. Боевая биография красноармейца Дарменова началась на Ленинградском фронте. В сентябре 1942 года под станцией Колпино во время наступления он был ранен в ногу. Долго пролежал в госпитале. Снова попал на фронт лишь осенью 1943 года. 16 октября получил еще одно ранение — и опять в левую ногу. В конце 1943 года после недолгого лечения в госпитале с маршевой ротой прибыл в 139-ю стрелковую дивизию, которая в это время вела тяжелые наступательные бои на Могилевском направлении. Вновь вступил в бой рядовым стрелком 609-го стрелкового полка. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. 8 марта 1944 года при штурме важной в тактическом отношении высоты в Чаусском районе Могилёвской области Белоруссии красноармеец Дарменов, действуя составе штурмовой группы, одним из первых достиг вражеской траншей, сразил огнём из автомата семерых гитлеровцев, в рукопашной схватке одного заколол ножом. Затем оказал первую медицинскую помощь раненым советским бойцам. Приказом по частям 139-й стрелковой дивизии от 22 апреля 1944 года (№14/н) красноармеец Дарменов Амреш награждён орденом Славы III степени. 26 июня 1944 года в бою за деревню Горбачи ныне Могилёвской области Белоруссии красноармеец Дарменов, первым в составе группы разведчиков, ворвался в деревню. Ранил и взял в плен офицера, который дал ценные сведения. 28 июня в бою за город Могилёв, находясь в дозоре, первым встретился с гитлеровцами, огнем из автомата уничтожил восемь автоматчиков и пятерых взял в плен. Был представлен к награждению орденом Красного Знамени. Приказом по войскам 50-й армии от 10 августа 1944 года (№441) красноармеец Дарменов Амреш награждён орденом Славы II степени. После окружения и разгрома немецко-фашистских войск под Минском дивизия, ломая сопротивление противника, к середине сентября вышла на реку Нарев.

С однополчанами. 1944 г.

В этих боях снова не раз отличился. Так, 5 сентября 1944 года во время разведки в районе деревни Новая Весь, столкнувшись с двумя автоматчиками, одного убил, а второго взяла в плен. Награжден орденом Отечественной войны II степени. 24 марта 1945 года в бою за населенный пункт Эрнстталь, на подступах к городу Данциг (Гданьск, Польша) сержант Дарменов проник на позицию противника и противотанковыми гранатами подорвал три пулемёта с их расчётами. 25 марта преследуя врага, он вместе с другими бойцами, захватил в плен 25 гитлеровцев. Был представлен к награждению орденом Славы I степени. После овладения Данцигом дивизия была переброшена на левое крыло 2-го Белорусского фронта в район города Шведт для участия в прорыве оборонительного рубежа противника на реке Одер, 4 мая вышла на реку Эльбу. Здесь сержант Амрешев встретил день Победы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками сержант Дарменов Амреш награждён орденом Славы I степени. Стал полным кавалером ордена Славы. В 1946 году был демобилизован. Вернулся на родину. До ухода на заслуженный отдых в 1982 году работал чабанов в совхозе «Озёрный». Жил в селе Озерное Жамбылского района. Скончался 16 декабря 2002 года. Старшина в отставке (1968). Награждён орденами Отечественной войны I (11 марта 1985) и II (2 октября 1944) степеней, Славы I (29 июня 1945), II (10 августа 1944) и III (22 апреля 1944) степеней, медалями.

На здании школы села Озерное установлена мемориальная доска.

В Кустанае его имя увековечено на Аллее Славы мемориала "Погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".

1922

Марк Дрюмо (Drumaux)

деятель бельгийского рабочего и коммунистического движения. Родился в Ате, провинция Эно, в семье рабочего. После окончания школы в 1941 поступил работать на дорогу, где установил связь с деятелями Движения Сопротивления. В 1942 в подполье вступил в Коммунистическую партию Бельгии (КПБ). По поручению партии работал среди молодежи, участвовал в формировании партизанских отрядов, распространении нелегальной печати. В послевоенные годы - на партработе. До 1959 член федерального комитета и секретариата федерации Турне (включает город и прилегающие районы) КПБ. В 1957 вошел в состав ЦК КПБ. В 1960 избран членом Политбюро ЦК КПБ, в 1963-1965 также член Секретариата ЦК КПБ. В декабре 1966 избран заместителем председателя КПБ и председателем валлонского крыла ЦК КПБ. В сентябре 1968 избран председателем КПБ. С 1961 депутат парламента от шахтерского округа Боринаж, в 1965-1968 был председателем парламентской фракции коммунистов.

1922

Г.Г.Кузнецов

ведущий конструктор изделий ОКБ-1, ветеран РКК "Энергия" имени С.П.Королева.

[493x699]

[493x699]1922

Борис Яковлевич Мамутин

командир орудия 558-го гаубичного артиллерийского полка (35-я гаубичная артиллерийская бригада, 15-я артиллерийская дивизия, 3-й артиллерийский корпус прорыва, Ленинградский фронт), старший сержант. Родился в селе Федоровка ныне Краснооктябрьского района Нижегородской области, в семье крестьянина. Русский. Окончил начальную школу. Рано лишился родителей. Рос и воспитывался у старшей сестры. В четырнадцать лет поступил на Горьковский автозавод учеником электрика, затем работал электриком, жил в общежитии. В сентябре 1941 года был призван в Красную Армию. На фронте - с июля 1942 года. Боевое крещеие получил под Таганрогом, пережил горечь отступления от Ростова-на-Дону до Волги. Во время Сталинградской битвы сражался в 120-м отдельном гвардейском авиадесантном полку, в рукопашной схватке был тяжело ранен. Два месяца провел в госпитале и после выздоровления направлен в полковую школу, получил специальность артиллериста. Продолжал воевать уже на Орловско-Курской дуге, участвовал в освобождении Орла и Брянска. В этих боях расчет сержанта Мамутина уничтожил десять танков и до 100 гитлеровцев. Зимой 1944 года освобождал Ленинград от блокады. К лету 1944 года был награжден медалью "За отвагу" и орденом Красной Звёзды. На Ленинградском фронте воевал командиром расчета в батарее лейтенанта Беневоленского в составе 558-го гаубичного артиллерийского полка. 15 июня 1944 года по территории, уже освобожденной от противника, к линии фронта двигалась большая колонна наших войск, в составе которой шел в походном строю 558-й гаубичный артиллерийский полк. В районе населенного пункта Кутерселькя (поселок Лебяжье Выборгского района Ленинградской области) колонна была атакована прорвавшимися вражескими танками, при поддержке артиллерии и пехоты. Расчет старшего сержанта Мамутина с марша быстро развернул орудие и первым открыл огонь по противнику, подбил головной танк. Несмотря на ранение и большие потери в расчете, несмотря на то, что пехотинцы стали отходить, Мамутин продолжал вести огонь прямой наводкой из гаубицы. Подбил еще три танка, а затем из пулемета скосил и уничтожил не один десяток врагов. После двухчасового боя колонна продолжила путь к фронту. В представлении к присвоению звания Героя Советского Союза отмечалось "Беспримерный подвиг старшего сержанта Мамутина заключается в том, что он первым открыл огонь по противнику, приняв на себя весь удар вражеских минометов и артиллерии. Это дало возможность всей нашей артиллерии, находившейся на марше, развернуться и прицельным огнем нанести противнику невосполнимый урон". Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 ноября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшему сержанту Мамутину Борису Яковлевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4948). Со своим расчетом старший сержант Мамутин освобождал Эстонию, Польшу, прошел по Восточной Пруссии. В 1944 году вступил в ВКП(б)/КПСС. Недалеко от Кёнигсберга был ранен плечо и грудь. Осколок пробил орденскую колодку и застрял у самого сердца. Провел в госпитале пять месяцев, здесь встретил день Победы. По состоянию здоровья, став инвалидом 2-й группы, старший сержант Мамутин был уволен в запас. Вернулся на родину. Работал на Горьковском автозаводе заместителем начальника отдела резинотехизделий управления смежных производств. За мирный труд был награжден орденом «Знак Почета». Скончался 8 ноября 2004 года. Похоронен на Старом Автозаводском кладбище в Нижнем Новгороде. Награжден орденами Ленина (18 ноября 1944), Отечественной войны I степени (6 апреля 1985), Красной Звезды (15 января 1944), "Знак Почета", медалью "За отвагу" (17 августа 1943), другими медалями. В мае 2005 года на доме, где последние годы жил Герой (улица Школьная, 6 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода), открыта мемориальная доска.

1922

Родион Карпович Пусев

председатель колхоза «Большевик» Погарского района Брянской области. Родился в деревне Мадеевка Стародубского уезда Гомельской губернии РСФСР, ныне – Погарского района Брянской области, в семье крестьянина. Русский. После окончания в 1936 году мадеевской сельской школы и в 1937 году – курсов счетоводов работал счетоводом в Погарской машинно-тракторной станции (МТС) в селе Бобрик. С апреля 1941 года Родион Пусев по комсомольской путёвке работал на железнодорожной станции Раушта Ленинградской области. В июле того же года мобилизован в Красную Армию Володарским райвоенкоматом Ленинграда. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Весь боевой путь прошёл в составе 1013-го отдельного батальона связи, на заключительном этапе войны – командиром отделения конных посыльных. За доблесть и мужество, проявленные в боях на Ленинградском фронте сержант Пусев был награждён медалью «За отвагу». После демобилизации возвратился на родину в Брянскую область и продолжил трудиться в сельском хозяйстве. С декабря 1950 года обучался в сельскохозяйственной школе по подготовке председателей колхозов, с сентября 1953 года работал в Погарской МТС, с февраля 1954 года – председателем колхоза имени Калинина. На протяжении двух десятилетий колхоз под его руководством успешно выполнял плановые задания по производству сельскохозяйственной продукции и был в числе передовых хозяйств Погарского района. За успехи в сельском хозяйстве в период 7-й семилетки (1959–1965) Родион Карпович был награждён орденом Ленина. В сентябре 1965 года возглавил колхоз «Большевик» (центральная усадьба – село Борщово) Погарского района. За период его правления хозяйством урожаи зерновых культур выросли с 8 центнеров с гектара в 1965 году до 28,7 центнера с гектара в 1973 году, производство молока и мяса за этот же период увеличилось в 4,7 раза. По итогам работы в 8-й пятилетке (1966–1970) председатель Р.К.Пусев был награждён орденом Октябрьской Революции, а коллектив тружеников колхоза «Большевик» – орденом «Знак Почёта». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 декабря 1973 года за большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна и других продуктов земледелия в 1973 году Пусеву Родиону Карповичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В июне 1985 года вышел на заслуженный отдых. Избирался депутатом Брянского областного Совета депутатов трудящихся. Последнее время проживал в областном центре – городе Брянске. Скончался 27 ноября 1989 года. Похоронен на кладбище Советского района города Брянска. В октябре 2017 года на Аллее Славы в посёлке Погар ему была установлена мемориальная доска. Награждён 2 орденами Ленина (30 апреля 1966; 11 декабря 1973), орденами Октябрьской Революции (8 апреля 1971), Отечественной войны II степени (11 марта 1985), медалями, в том числе «За отвагу» (3 февраля 1945), «За оборону Ленинграда» (22 декабря 1942).

1922

Анатолий Сергеевич Усов

старший вальцовщик Нижнеднепровского трубопрокатного завода имени К. Либкнехта Министерства чёрной металлургии Украинской ССР, город Днепропетровск. Родился в селе Островцы Гдовского уезда Петроградской губернии (ныне – Гдовского района Псковской области). Русский. Окончил школу в родном селе. В 1941 году был призван в Красную Армию. Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. В 1947 году окончил курсы усовершенствования офицерского состава Одесского военного округа. Лейтенант. В 1955 году уволен в запас. Поступил на работу на Нижнеднепровский трубопрокатный завод имени К. Либкнехта. работал подручным токаря, затем токарем, бригадиром участка механической обработки колёс в колесопрокатном цехе. В 1962 году был переведён старшим вальцовщиком раскатного стана шарикоподшипниковых труб. Овладел прогрессивными методами работы. Обучил 26 рабочих своей работе. Его бригада была инициатором ряда починов и инициатив – за отсутствие простоев, за повышение темпов роста производства труб. Простои оборудования были сокращены на 2,5%, сверх плана прокатано 6700 тонн труб. Являлся активным рационализатором, автор 7 рационализаторских предложений с экономическим эффектом 11,5 тысячи рублей в год. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию чёрной металлургии, Усову Анатолию Сергеевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Продолжал работать на предприятии. Жил в Днепропетровске (с 2016 года – Днепр). Умер 3 октября 1988 года. Награждён орденами Ленина (30 марта 1971), Отечественной войны II степени (11 марта 1985), «Знак Почёта» (22 марта 1966), медалями.

1923

Гейдар Алиевич Алиев (Гейдар Алирза оглу Алиев)

азербайджанский советский государственный и военный деятель, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана; член Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель Председателя Совета Министров СССР, генерал-майор. Родился в городе Нахичевань (ныне Азербайджан). Азербайджанец. С детства знал несколько восточных языков: фарси (персидский), турецкий и арабский. По окончании в 1939 году Нахичеванского педагогического техникума учился на архитектурном факультете Азербайджанского индустриального института имени М.Азизбекова в городе Баку (ныне Азербайджанская государственная нефтяная Академия). Начавшаяся война не позволила ему завершить образование. С 1941 года Гейдар Алиев работал заведующим отделом в Народном комиссариате внутренних дел Нахичеванской АССР и Совете народных комиссаров Нахичеванской АССР. В 1944 году был направлен на работу в органы государственной безопасности. В 1945 году окончил курсы МГБ СССР в Баку и работал в МГБ Нахичеванской АССР. С 16 мая 1949 по 6 июля 1950 года являлся слушателем Ленинградской школы переподготовки руководящего оперативного состава МГБ СССР. С 1950 года - начальник 5- го (секретно-политического) отдела МГБ Азербайджанской ССР. Затем работал начальником отделения 2-го отдела (контрразведка) КГБ при СМ Азербайджанской ССР, заместителем начальника отдела КГБ по городу Баку (с 1956 года), врио начальника, а в 1960-1965 годах - начальником 2-го отдела КГБ при СМ Азербайджанской ССР. В 1957 году окончил исторический факультет Азербайджанского государственного университета имени С.М.Кирова. В июне 1965 - июне 1967 года занимал пост заместителя Председателя, а с 21 июня 1967 по 14 июля 1969 года – Председателя Комитета государственной безопасности (КГБ) при Совете Министров Азербайджанской ССР. Будучи избранным на пленуме Центрального Комитета Коммунистической Партии Азербайджана 14 июля 1969 года первым секретарем Центрального Комитета Коммунистической Партии Азербайджана, Гейдар Алиев стал руководителем республики. К руководству Азербайджаном пришел молодой для политика энергичный, целеустремленный человек. В его волевом характере, стиле работы на редкость гармонично сочетались нетерпимость ко всему косному, отжившему, рутинному и деловая основательность, точность расчета в обновлении устаревших форм и структур. К этому времени он прошел основательную школу управления, возглавляя в ранге генерала Комитет государственной безопасности. Перед Алиевым стояла задача, беспрецедентная по масштабу, никто из его предшественников не решал ничего подобного: кардинальным образом реформировать экономику республики, превратить её из сырьевого придатка супердержавы в передовую, оснащенную современной техникой и технологией индустриальную базу, поднять сельское хозяйство, отличавшееся монокультурным характером, вернуть Баку славу одного из самых красивых и благоустроенных городов мира, возродить азербайджанское село, поднять социальный, культурный и образовательный уровень населения Азербайджана, укрепить связи с соотечественниками, проживающими за границей. Все эти и многие другие задачи, имеющие для Азербайджана стратегическое значение, были блестяще выполнены. В результате титанической деятельности Гейдара Алиева в корне изменился индустриальный профиль Азербайджана, реформировалась вся инфраструктура, было модернизировано сельское хозяйство, пережила ренессанс древняя столица республики. Азербайджан занял ведущие позиции в бывшем СССР в нефтяном машиностроении, выпуске бытовых кондиционеров, электродвигателей, электротермического оборудования, холодильников, синтетического каучука, электрокабелей, проката труб и другой продукции. В республике родились совершенно новые отрасли, определяющие индустриальный прогресс: заводы по выпуску компьютеров, электроники. Азербайджан стал крупнейшим производителем винограда, ранних овощей, чая, табака. Заметно пополнились уникальные рыбные богатства Каспия, зашумели на безжизненных некогда склонах абшеронских холмов молодые парки и рощи. В 1970-1985-х годах, за короткий исторический период, на всей территории республики было построено сотни заводов, фабрик, производственных объединений. Было пущено в эксплуатацию более двухсот крупных промышленных предприятий. По многим промышленным отраслям Азербайджан занимал лидирующие позиции в Советском Союзе. 350 наименований товаров производимых в Азербайджане импортировалось в 65 стран мира. Выпущенные в этих годах промышленные товары по своему объему равнялись выпуску за 50 предыдущих лет. Азербайджан тех лет напоминал огромную строительную площадку. Внешний облик Баку и районов республики полностью изменился. Еще одним крупнейшим историческим достижением Азербайджана в 1970-1985 годах, предполагающим далекое будущее народа, стало образование сильного кадрового потенциала, в том числе и формирование большого количества специалистов редких специальностей. В период XX столетия Азербайджан превратился в ведущую промышленную, сельскохозяйственную и светскую республику. Это было результатом целенаправленной, обдуманной, направленной в будущее мудрой политики, дальновидности Гейдара Алиева. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 1979 года за большую организаторскую и политическую работу по мобилизации коммунистов и всех трудящихся республики на успешное осуществление решений XXV съезда партии по развитию народного хозяйства, повышению эффективности общественного производства, обеспечению ежегодного выполнения и перевыполнения планов и социалистических обязательств по продаже государству всех сельскохозяйственных продуктов Алиеву Гейдару Алиевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 24 ноября 1982 года был избран членом Политбюро ЦК КПСС, назначен на пост первого заместителя Председателя Совета Министров СССР и стал одним из руководителей СССР. В течение двадцати лет Гейдар Алиев был депутатом Верховного Совета СССР, пять лет занимал пост заместителя председателя Верховного Совета СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1983 года Алиев Гейдар Алиевич награжден орденом Ленина и второй золотой медалью «Серп и Молот». В октябре 1987 года Гейдар Алиев в знак протеста против политики, проводимой Политбюро Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза и лично генеральным секретарем Михаилом Горбачевым, ушел в отставку с занимаемых должностей. В связи с трагическими событиями 20 января 1990 года во время ввода Советских войск в Баку, Гейдар Алиев, выступив на следующий день в представительстве Азербайджана в Москве с заявлением, потребовал наказать организаторов и исполнителей ввода Советских войск.

[700x350]