10 мая родились...

10-05-2025 07:16

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

1899

Карл Хартль (немецкое имя — Karl Hartl)

австрийский кинорежиссёр и кинопродюсер. Родился в городе Вена, Австро-Венгрия (ныне Австрия). Карьера Хартля в кино началась в 1919 году, когда он был принят ассистентом венгерского режиссёра Александра Корды. В 20-е годы вместе с Кордой Хартль перебрался в Берлин и до середины 1920-х годов работал у него директором картин. В 1926 году Хартль вернулся в Вену и поступил на работу директором картин у Густава Учицкого. С начала 1930-х годов Хартль работал на киностудии UFA и вместе с Луисом Тренкером снял «Горы в огне» (1931). Затем он пробовал себя в других жанрах, например, комедии «Графиня Монте-Кристо» (1932) с Бригиттой Хельм и Густафом Грюндгенсом и фильме о лётчиках «Ф. П.1 не отвечает» с участием Ханса Альберса, Петера Лорре, Пауля Хартмана и Сибиллы Шмиц. Научно-фантастический фильм Хартля «Золото» 1934 года считается одним из лучших в своём жанре. Карл Хартль — режиссёр знаменитой криминальной комедии «Человек, который был Шерлоком Холмсом» (1937). После аншлюса Австрии в 1938 году Хартль получил должность директора картины на киностудии Wien-Film и в это время мало занимался режиссурой. После 1945 года Хартль вернулся к режиссёрской деятельности. 3 июля 1947 года он организовал в Зальцбурге компанию Neue Wiener Filmproduktionsgesellschaft. Самым прославленным фильмом Хартля стал «Ангел с трубой» 1949 года, собравший многих звёзд австрийского кинематографа — Паулу Вессели, Аттилу и Пауля Хёрбигеров, Оскара Вернера, Марию Шелл. Карл Хартль был женат на актрисе Марте Харелль. Умер в родном городе 29 августа 1978 года. Похоронен на Хитцингском кладбище в Вене рядом с супругой. Фильмы: 1931: Горы в огне — Berge in Flammen; 1932: Der Prinz von Arkadien; 1932: Ф. П.1 не отвечает — F.P.1 antwortet nicht; 1932: Графиня Монте-Кристо; 1934: Золото — Gold; 1934: So endete eine Liebe; 1935: Der Zigeunerbaron; 1937: Ritt in die Freiheit; 1937: Человек, который был Шерлоком Холмсом — Der Mann, der Sherlock Holmes war; 1942: Кого любят боги — Wen die Götter lieben; 1949: Ангел с трубой — Der Engel mit der Posaune; 1951: Der schweigende Mund; 1952: Haus des Lebens; 1955: Reich mir die Hand, mein Leben; 1956: Rot ist die Liebe.

1899

Чжан Дацянь (китайское традиционное имя — 張大千; упрощённое имя — 张大千; имя на пиньинь — Zhāng Dàqiān)

китайский художник-живописец. Родился в городском округе Нэйцзян, провинция Сычуаня, империя Цин (ныне Китай), в бедной семье. Подражая старшему брату в раннем возрасте стал заниматься каллиграфией. Азы рисования получил в школе при храме Вэньмяо. В 20 лет получил известность в родном городе, зарабатывал на жизнь выполняя заказы на перепись стихов. В 21 год после смерти невесты ушёл в монахи, в храм Чаньдин (уезд Сунцзян, провинция Цзянсу), однако, разочаровавшись в буддизме, через некоторое время покинул храм. Много путешествовал в поисках собственного художественного стиля. Приобретя популярность, стал заниматься живописью профессионально. В 1926 году организовал первую персональную выставку в Китае, выставив более 100 своих работ. На выставке познакомился со своей будущей супругой Ли Цюцзюн, которую считал своей музой. В 1930-х годах организовал школу живописи, и начал заниматься коллекционированием. В 1938 году в связи с ухудшением здоровья матери вернулся в родной Нэйцзян. Во время японской оккупации был помещён под домашний арест, позже работал заместителем ректора Института искусств в Пекине. В 1943 году с семьёй перебрался в пещеры Могао, где занялся изучением древних произведений династий Суй и Тан, продолжал рисовать. С 1948 года начал путешествовать по миру, некоторое время жил в Бразилии (муниципалитет Можи-дас-Крузис), Аргентине (Мендоса), затем в США (Калифорния). В середине 1950-х годов встретился с Пабло Пикассо, после чего попробовал освоить манеру живописи модерна и экспрессионизма и даже ввёл эти элементы в китайскую живопись. В 1965 году изобрёл технику прерывистой туши и широких мазков. В 1978 году переехал в Тайвань. Скончался в городе Тайбэй, Тайвань, 2 апреля 1983 года. Награды: Кавалер ордена Цзеши Чжун-Чжэна на Большой ленте.

Наследие

В 2011 году работы художника принесли самую большую выручку аукционным домам по итогам года — 506,7 миллиона долларов, Чжан Дацянь сместил с первого места Пабло Пикассо, который удерживал лидерство по продажам с 1997 по 2010 год, с перерывом в один год.

1899

Эрнст Рюдигер Штаремберг (немецкое имя — Ernst Rüdiger Starhemberg)

австрийский государственный и политический деятель. Родился в Эфердинге, близ Линца, в старинной аристократической семье. После 1-й мировой войны примкнул к немецкому "Добровольческому корпусу". Принимал участие в провалившемся "Пивном путче" 1923 в Мюнхене. Позднее был главным организатором австрийских фашистов. Занимая посты министра внутренних дел Австрии (1930), вице-канцлера (1934-1936) и лидера хеймвера, Штаремберг нес ответственность за разрушение парламентаризма в Австрии. Накануне аншлюса неожиданно изменил свои позиции и стал ярым сторонником независимости Австрии. После оккупации страны германскими войсками Штаремберг эмигрировал и был лишен австрийского гражданства. В 1939 добровольно вступил в ВВС Франции и участвовал в борьбе с нацизмом. С 1942 по 1955 жил в Южной Америке. Умер в коммуне Шрунсе, Форальберг, Австрия, 15 марта 1956.

1900

Эрнст Изинг (немецкое имя — Ernst Ising)

немецкий и американский физик и математик. Муж экономиста Джейн Изинг (2 февраля 1902—2 февраля 2012). Родился в городе Кёльн, Рейнская провинция, Пруссия, Германская империя. Учился в Гёттингенском, Боннском, Гамбургском (физика) и Берлинском университетах (философия и педагогика). С приходом к власти в Германии Гитлера потерял возможность работать в высших учебных заведениях. Работал в школе для еврейских детей. В 1939 г. эмигрировал в Люксембург. С 1947 г. — в США. С 1948 по 1976 г. профессор физики в университете Брэдли. В 1924 г. в диссертации, написанной под руководством В.Ленца сформулировал модель ферромагнетизма (модель Изинга), ставшую в настоящее время основой для создания статистических моделей фазовых переходов в различных областях физики. Для одномерной и двумерной моделей Изинга получены точные решения: для одномерной модели самим Изингом, для двумерной — Л.Онсагером в 1944 году. Умер в городе Пеория, Иллинойс, США, 11 мая 1998 года. Литература: Гельфер Я.М. История и методология термодинамики и статистической физики. — 2-е издание, переработанное и дополненное. — Москва : Высшая школа, 1981. — 536 страниц; Машинное обучение и квантовый отжиг нашли распады бозона Хиггса (используя модель Изинга); Мейлихов Е.З. Трагическая и счастливая жизнь Эрнста Изинга // Природа. — 2006. — № 7.

1900

Сергей Петрович Исаков

российский художник театра. Учился в Костроме в студии Н.П.Шлейна, а затем в Москве в художественной студии, К.Ф.Юона и И.О.Дудина (1915-1917) П.В.Митурича (1919-1922). Работу в театре начал в 1921 году. Наиболее значительны декорации С.П.Исакова — к спектаклям 1920-х гг., посвящённым советской действительности. Оформил постановку: «Правда - хорошо, а счастье лучше»; А.Н.Островского (1923), «Женитьба» Н.В.Гоголя (1924), «Борис Годунов» А.С.Пушкина (1924, неосуществимый, замысел В.Э.Мейерхольда), «Виринея» по Л.Н.Сейфуллиной (1925) - в 3-ей Студии МХАТ; «Зойкина квартира» М.А.Булгакова (1926), «Барсуки» Л.М.Леонова (1927), «Темп» Н.Ф.Погодина (1930) - Театр имени Вахтангова; «Продавцы славы» П.Нивуа и М.Паньоля (1926) - МХАТ; «Нашествие» Леонова (1943), «Встреча в темноте» Ф.Ф.Кнорре (1944) - в Московском театре имени Моссовета, а также «Укрощение строптивой» У.Шекспира (1938) в Ростовском театре. Его лапидарный декорационный стиль основан на принципе архитектурно-конструктивной декорации; скупые детали предметного мира, разнофактурные материалы, органично введенные в оформление, позволяли художнику создавать укрупненный, обобщенный образ спектакля. С середины 1930-х гг. работал преимущественно как оформитель выставок и интерьеров общественных зданий. Сергей Петрович Исаков ушел из жизни 5 марта 1967 года.

1900

Мозес Ральф Кауфман (Moses Ralph Kaufman; имя при рождении — Койфман)

американский психиатр и психоаналитик. Родился в городе Бельцы, Бессарабская губерния, Российская империя, в семье Якова Койфмана и Сары Стракер, после смерти отца вместе с матерью эмигрировал в Канаду (1905). В 1925 году окончил медицинскую школу Университета Макгилла в Монреале, интернатуру в Манхэттэнской государственной больнице (Manhattan State Hospital), резидентуру в области нервных болезней в Больнице Монтефиоре в Бронксе (1926—1927) и специализацию в Гарвардском университете. Продолжил обучение в Бостонском психоаналитическом институте, а с 1929 года — в Венском университете (где специализировался в анатомии и психиатрии) и в Венском психоаналитическом институте, будучи анализандом Пауля Фердинанда Шильдера и Вильгельма Райха. Публиковался с 1929 года. Ральф Кауфман был в числе основателей Бостонского психоаналитического общества (Boston Psychoanalytic Society & Institute, BPSI) и его президентом в 1937—1939 годах, а также председателем комитета по образованию в 1934—1942 годах. В годы Второй мировой войны служил в американской армии, был дислоцирован на Филиппинах в составе 6-й Армии. Награждён двумя Бронзовыми звёздами. После демобилизации поселился в Нью-Йорке, где был назначен первым заведующим новообразованным департаментом психиатрии больницы Маунт-Синай (1945—1972). После образования при больнице Медицинской школы, возглавил также кафедру психиатрии и стал её первым деканом (1967—1974). Был президентом американской психоаналитической ассоциации в 1949—1951 годах. Автор научных трудов в области психосоматических расстройств, организации психиатрической службы, военной психиатрии, учебных пособий по психиатрии для врачей других специальностей. Был консультантом на съёмках фильма «Змеиная яма» (1948) Анатоля Литвака. Сохранилась переписка М.Ральфа Кауфмана с Анной Фрейд, Хелен Дойч, Феликсом Дойчем (1884—1964). Умер в городе Нью-Йорк, Нью-Йорк, США, 20 мая 1977 года. Награды и премии: Медаль Салмона (1970).

Семья

Жена (с 1925 года) — Айда Элизабет Исак (англ. Ida Elizabeth Esack). Сын — психиатр и психоаналитик Пол Кауфман. Дочь — Беттина Дебора Кан (Bettina Deborah Kahn).

Книги: Symposium on Psychiatry for the Nonpsychiatrist. Philadelphia: Saunders, 1967. Под редакцией М. Р. Кауфмана Evolution of psychosomatic concepts: anorexia nervosa, a paradigm. International Universities Press, 1964; The psychiatric unit in a general hospital: its current and future role. New York: International Universities Press, 1965.

[532x700]

[532x700]

1900

Сидор Иванович Колесников

стрелок 88-го гвардейского стрелкового полка 33-й гвардейской стрелковой дивизии 39-й армии 3-го Белорусского фронта, гвардии красноармеец. Родился в селе Мартыновка, ныне поселке городского типа Большая Мартыновка Ростовской области. Русский. Окончил среднюю школу. Работал слесарем. В августе 1943 года призван в ряды Красной Армии. В боях Великой Отечественной войны с 1943 года. Воевал в составе войск 1-го Прибалтийского, Западного и 3-го Белорусского фронтов. В период с 24 февраля по 3 марта 1945 года стрелок 88-го гвардейского стрелкового полка гвардии красноармеец Колесников С.И. участвовал в ликвидации земландской группировки немецко-фашистских войск западнее города Кёнигсберг, ныне Калининград. В этих боях лично уничтожил несколько десятков гитлеровцев. Вынес с поля боя пятнадцать раненых бойцов и командиров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии красноармейцу Колесникову Сидору Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 5031). После окончания Великой Отечественной войны гвардии старшина Колесников С.И. демобилизовался. Жил в родном посёлке. Работал диpектоpом Егоpлыкского, затем Константиновского лесопитомников. Скончался 26 сентября 1968 года. Награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями.

1900

Семен Исаакович Корев

российский музыковед и критик. Родился в городе Феодосия, Таврическая губерния, Российская империя. Учился на историко-филологическом факультете Крымского университета (1918—1920) и историко-теоретическом факультете Московской консерватории (1932—1933). В 1925—1932 член РАПМ. В 1920—1921 заведующий районо в Коктебеле. В 1921—1922 заведующий отделом искусств Феодосийского гороно. В 1922—1931 старший инспектор, затем заведующий музыкальным отделом Главискусства в Москве. В 1931—1932 замеситель директора Моск. филармонии. В 1932 ответственный секретарь композиторской секции МОДПИК. В 1932—1938 уполномоченный Главлита и Главреперткома по радиовещанию и звукозаписи. В 1938—1941 председатель художественного совета по звукозаписи Всесоюз. радиокомитета. В 1931—1935 также старший научный сотрудник НИИ РТ. В 1941—1943 начальник отдела филармоний Главного управления музыкальных учреждений Комитета по делам искусств. С 1943 старший редактор Дома звукозаписи (до 1949). Автор статей и рецензий, научных докладов, посвящённых главным образом становлению и развитию советской музыкальной культуры. Умер в городе Москва, РСФСР, СССР, 10 июня 1953 года. Сочинения: Музыкальные вечера в клубе, выпуск 1. Москва, 1923; Обзор музыкальных произведений для ленинских вечеров. Москва, 1925; Музыка и политпросветработа. Москва, 1926; Музыка и современность. Сборник статей на музыкально-общественные темы. Москва, 1928; Музыкальный фронт перед смотром. Москва, 1929; На путях к пролетарской музыке. Резолюции I Всероссийской музыкальной конференции. Москва, 1929; Расстановка сил на музыкальном фронте (Информационное письмо сектора искусств Наркомпроса). Москва, 1930; Вопросы хоровой культуры. Москва, 1931; Боевые задачи хоровой самодеятельности. Итоги I Всероссийской хоровой конференции. Москва, 1931; "Галька" С.Монюшко. Москва — Ленинград, 1950, 2-е издание. 1961; "Кето и Котэ" В.Долидзе. Москва, 1951; Узеир Гаджибеков и его оперы. Москва, 1952; Скрипичный концерт Н.Ракова. Москва, 1952; Скрипичный концерт Д.Кабалевского. Москва, 1952 (на обложке 1951); Концерт для балалайки с оркестром С.Василенко. Москва, 1952 (на обложке 1951); "Кола Брюньон" ("Мастер из Кламси"). Симфоническая сюита Д.Кабалевского. Москва, 1954.

1900

Карл Эрнст Крафт (немецкое имя — Karl Ernst Krafft)

известный швейцарский и немецкий астролог, работавший на РСХА. Родился в городе Базель, Швейцария. Отец — директор пивоварни «Кардинал». Он и жена происходили из Бадена (юго-западная Германия). С 1910 семья живёт в Базеле, с 1925 в Коппе (Швейцария). После сдачи экзамена о полном среднем образовании гуманитарной гимназии в Базеле с 1919 по 1924 изучал математику, физику, химию и статистику в университетах Базеля, Женевы и Лондона. Статистику изучает у популярного британского математика-статистика, сторонника национал-социализма, приверженца «расовых идей», антисемита Карла Пирсона. После смерти сестры Аннелизы (1919) семья Крафта ушла в оккультизм, стали проводить спиритические сеансы. Крафт увлёкся йогой и астрологией. В Женеве встречался с индийским философом-суфием Хазрат Инайят Ханом. С 1921 по 1923 проверил статистическими методами в Женеве и Базеле тысячи свидетельств о рождении и смерти, старясь привязать их астрологически к событиям из жизни. Отредактировал 2800 гороскопов в музыке, пытаясь найти корреляцию между данными рождения и будущей специальностью человека. Был своего рода предшественником Мишеля Гоклена и Гунтера Закса. В 1925 Крафт вынужден был работать книготорговцем в эзотерическом издании «Quo Vadis». Родители, узнав о его попытках довести свои астрологические изыскания до серьёзной науки, прекратили его финансово поддерживать. С 1926 по 1936 — научный консультант (с использованием астрологии), с 1929 — также графолог. Его спонсор Оскар Гуль (банкир, владелец универмага и издательства «Орель Фюссли»), всецело стал в своём бизнесе ориентироваться на астрологические предсказания Карла Эрнста. В это время Крафт развивает свои теории о космобиологии и «типоскопии», выступает с лекциями и курсами в Лузанне и во многих немецких городах. В мае 1937 женился на Анне (Терезии) ван дер Коппель, дочери голландского предпринимателя из Зейста (провинция Утрехт). Став почитателем идеи «Великой Германии», переехал с женой в конце 1930-х годов на юг Шварцвальда (Германия). Сделал астрологический прогноз — между 7 и 10 ноября 1939 года Гитлеру угрожает экстремальная опасность, обратился к немецким властям. После покушения Георга Эльзера 8 ноября на Гитлера был задержан по подозрению в соучастии. Постоянная опасность нового ареста не помешала Крафту после освобождения работать на РСХА. Составлял в Берлине гороскопы. Интерпретировал предсказания Нострадамуса для использования их в нацистской пропаганде. Британцы в этом же направлении использовали эмигрировавшего из Германии астролога Луи де Воля.

Арест и смерть

12 июня 1941 года после перелёта Рудольфа Гесса в Англию был арестован вместе с другими многими астрологами. 24 июня 1941 в Третьем рейхе было запрещено всякое публичное применение всех оккультных практик, однако Крафт продолжал вместе с психологами (такими, например, как Йоханес Мария Фервейн) работать на нацистов, составлял гороскопы для генералов. Эти работы были собраны Куртом Киссхауеном из учреждения Розенберга. В тюрьме с осени 1942 больше не мог работать (истощение нервной системы), в начале 1943 заболел тифом. Ещё не выздоровев, был сначала направлен в концентрационный лагерь Заксенхаузен, 24 ноября 1944 этапирован в концлагерь Бухенвальд, где 8 января 1945 года умер. Работы Крафта: Influences cosmiques sur l’individu humain (1923); Typokosmie (1934); Traite d’Astro-Biologie (1939); Nostra Damus (1941). Литература: Ellic Howe. Uranias Kinder: Die seltsame Welt der Astrologen und das Dritte Reich. Verlag Beltz Athenäum, 1995, ISBN 3-89547-710-9; Yves Hueber. Krafft, Karl Ernst im Historischen Lexikon der Schweiz 2007.

[473x699]

[473x699]

1900

Сесилия Хелина Пейн-Гапошкина (Cecilia Helena Payne-Gaposchkin)

американский астроном. Член Американского философского общества (1936). Родилась в городе Уэндовер, Бакингемшир, Англия, Британская империя, дочь историка Э.Дж.Пэйна, сестра археолога Хэмфри Пэйна. В 1923 году окончила Кембриджский университет, в том же году переехала в США (в Британии было больше преград для женщин в науке) и с тех пор работала в Гарвардском университете в Гарвардской обсерватории. В 1931 году получила гражданство США. Первая женщина, получившая звание профессора и возглавившая кафедру в Гарвардском университете (1956). Основные труды в области физики звёзд. В книге «Звёздные атмосферы» (1925) впервые рассмотрела физические условия в атмосферах звёзд путём сопоставления наблюдаемых интенсивностей линий в спектрах звёзд разных спектральных классов с интенсивностями, рассчитанными для разных температур на основе теории ионизации и возбуждения атомов, которая незадолго перед этим была разработана М.Саха, А.Фаулером, Э.А.Милном и др. Построила первую шкалу температур, определила химический состав звёздных атмосфер; пришла к выводу, что относительное содержание элементов у большинства звёзд одинаково и не отличается от наблюдаемого на Солнце (ранее считалось, что они состоят преимущественно из железа, она доказала, что их состав — водород и гелий). В 1934 году вышла замуж за русского эмигранта С.И.Гапошкина.

Сесилия Хелена Пейн-Гапошкина

Многие научные работы они выполняли вдвоём. В браке у них было трое детей — Эдвард, Кэтрин и Питер. Начиная с 1930-х годов, основное место в её работах занимают исследования переменных звёзд, которые она проводила совместно с мужем. Гапошкины организовали в Гарвардской обсерватории изучение переменных по пластинкам гарвардской коллекции, систематизировали этот обширный материал и использовали его для нахождения закономерностей между различными характеристиками переменных многих типов; подробно исследовали все переменные звёзды ярче 10-й звёздной величины, открыли много новых переменных. В течение длительного времени изучали переменные звёзды в Магеллановых Облаках, выполнили более 2 миллионов определений их блеска по гарвардским пластинкам, обнаружили отличия в распределении цефеид по периодам в разных частях Облаков. Пейн-Гапошкина провела сравнение переменных в галактических шаровых скоплениях, Магеллановых Облаках и галактике Андромеды для пересмотра шкалы абсолютных величин и определения поправки к шкале расстояний. Многочисленные работы Пейн-Гапошкиной по изучению переменных подытожены ею в книгах «Переменные звёзды» (совместно с Гапошкиным, 1938), «Переменные звёзды и строение Галактики» (1954), «Галактические новые» (1957). В честь Пейн-Гапошкиной назван открытый в 1974 году астероид 2039 Пейн-Гапошкин. Умерла в городе Кембридж, штат Массачусетс, США, 7 декабря 1979 года. Публикации: «Stars of High Luminosity» (1930); «Variable Stars» (1938); «Variable Stars and Galactic Structure» (1954); «Introduction to Astronomy» (1956); «The Galactic Novae» (1957); «Cecilia Payne-Gaposchkin : an autobiography and other recollections» (1984) [ed. Katherine Haramundan]. Литература: Moore D. What Stars Are Made Of: The Life of Cecilia Payne-Gaposchkin. — Harvard University Press, 2020; Колчинский И.Г., Корсунь А.А., Родригес М.Г. Астрономы. Биографический справочник. — Киев: Наукова думка, 1986.

1900

Елена Алексеевна Тяпкина

советская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР (1947). Член ВКП(б) с 1950 года. Елена Тяпкина родилась в городе Москва, Российская империя. До 1920 года была секретарём внешкольного отдела Наркомпроса, работала у Н.К.Крупской, вместе с которой часто слушала речи Ленина, под влиянием которых увлеклась идеями строительства нового общества. Решила идти в актрисы. Училась в Студии революционной сатиры, затем в Высших театральных мастерских. С 1923 по 1927 гг. и с 1929 по 1936 гг. работала в театре Мейерхольда, с 1927 по 1931 гг. — в Московском театре Революции и с 1943 по 1949 гг. — в Московском театре драмы (ныне — Московский академический театр имени Вл.Маяковского). Кроме того, Елена Алексеевна работала в Ростовском театре драмы имени М.Горького в Ростове-на-Дону (1936 — 1938 гг.), в Малом театре (с 1 сентября 1938 г. по 1 июня 1941 г.), в 1941 — 1943 гг. — артистка ЦОКС. Первая роль в кино — Настасья в фильме «Каштанка». Принимала участие в озвучивании мультфильмов «Сказка о попе и его работнике Балде» (1940; Попадья) и «Весенняя сказка» (1941). Участвовала в радиоспектаклях: Василиса Егоровна («Капитанская дочка» по повести А.С.Пушкина; режиссёр — И.М.Кудрявцев; 1945), Старуха («Серебряное копытце» П.П.Бажова; 1948), Трактирщица («Артёмка» по повести И.Василенко «Волшебная шкатулка»; 1951) и другие. Муж — актёр М.Е.Лишин (1892 — 1960). Сын Глеб погиб на фронте. Е.А.Тяпкина умерла в родном городе 9 ноября 1984 года.

Похоронена на Даниловском кладбище в Москве.

Награды и премии: заслуженная артистка РСФСР (1947); Орден Красной Звезды (14 апреля 1944); Орден «Знак Почёта» (1 февраля 1939) — за исполнение роли Степаниды Власовой в фильме «На границе» (1938); медали

Роли в театре

Театр имени Мейерхольда: 1924 — «Лес» А.Н.Островского; постановка Вс.Э.Мейерхольда — Гурмыжская; 1925 — «Мандат» Н.Р.Эрдмана; постановка Вс.Э.Мейерхольда — Настя. Московский академический театр имени Вл.Маяковского: 1948 — «Хлеб наш насущный» Н.Е.Вирты — Анна Сидоровна Твердова, председатель райисполкома. Роли в кино: 1926 — Каштанка — Настасья; 1927 — Аня — эпизод; 1927 — Дон Диего и Пелагея — попадья; 1927 — Неоплаченное письмо — Анфиса; 1928 — Дом на Трубной — мадам Голикова; 1929 — Матрос Иван Галай — Груня; 1929 — Приёмыш — Мария Петровна; 1929 — Сто двадцать тысяч в год — мадам Груздева; 1934 — Весёлые ребята — мать Елены; 1936 — Карл Бруннер — тётя Мари Редер; 1936 — Я люблю — жительница шахтёрского посёлка; 1938 — На границе — Степанида Власова; 1939 — Станица Дальняя — Мария Дыбля; 1940 — Светлый путь — секретарь парткома Мария Сергеевна Пронина; 1942 — Принц и нищий — крестьянка; 1943 — Жди меня — Мария Игнатьевна; 1943 — Во имя Родины — Сафонова; 1944 — Радуга — Федосья; 1944 — Родные поля — Тютькова; 1945 — Это было в Донбассе — Дарья Тимофеевна; 1947 — Свет над Россией — дама; 1954 — Запасной игрок — мать Веснушкиных; 1954 — «Богатырь» идёт в Марто — Грибова, повар; 1954 — Тревожная молодость — Мария Афанасьевна; 1955 — Гость с Кубани — Марья Васильевна, мать Насти; 1956 — Посеяли девушки лён — Варвара Григорьевна; 1957 — Они встретились в пути — Марья Ивановна (мать Таси); 1959 — Поднятая целина — казачка; 1967 — Возмездие — машинистка; 1967 — Война и мир — Ахросимова; 1967 — Анна Каренина — княгиня Мягкая; 1968 — Свадебные колокола — Софья Назаровна Фисенко; 1969 — Дворянское гнездо — эпизод; 1970 — Карусель — жена Нюхина в новелле «О вреде табака»; 1973 — Дела сердечные — бабушка (с кардиогенным шоком); 1980 — Каникулы Кроша — вдова коллекционера нэцке. Озвучивание мультфильмов: 1940 — Сказка о попе и его работнике Балде — попадья; 1949 — Весенняя сказка. В литературе: Памяти Е.А. Тяпкиной посвящена новелла «Старое кино» В.П.Астафьева («Затеси», тетрадь 3). Литература: записки Е.А.Тяпкиной в «Киноведческих записках» (№ 47); статья на сайте «ШколаЖизни.ру»

1900

Роман Фюксель (немецкое имя — Roman Füchsel; псевдоним — Адольф Фалькенберг, Adolf Falkenberg)

австрийский коммунист, участник Гражданской войны в Испании и Второй мировой войны. Родился в городе Линц, Австро-Венгрия (ныне Австрия), в рабочей семье. Единственный сын в семье пожарного. С молодости интересовался рабочим движением. 24 апреля 1933 в трактире «Zur Heiligen Dreifaltigkeit» участвовал в конференции Альфреда Клара как члена ЦК Компартии Австрии вместе с 56 участниками; Фюкселя вместе ещё четырьмя людьми (Йозеф Тойфл, Фриц Каммерер, Леопольд Хагмюллер и Ганс Хакль) арестовала бундесполиция. В феврале 1934 года после прихода к власти австрофашистов Фюксель бежал в СССР, где получил политическое убежище. Работал механиком в одной из московских автомастерских. В ноябре 1936 года добровольцем отправился в Испанию на фронт гражданской войны, где помогал республиканцам. Служил в армии Второй Испанской Республики под именем Адольф Фалькенберг в 11-м интербатальоне, дослужился до звания лейтенанта. После войны интернирован во французскую тюрьму в местечке Сен-Сиприен, откуда 14 апреля 1939 выбрался и отправился на транспорте в СССР. В РККА Фюксель вступил в 1941 году, участвовал в обороне Москвы от гитлеровцев. В 1944 году сброшен с парашютом на территорию Словении, где стал политруком в 1-м австрийском партизанском батальоне. В 1945 году вернулся в Австрию, где продолжил деятельность в Компартии. До выхода на пенсию работал судьёй. Скончался в родном городе 21 апреля 1982 года.

Литература: Колпакиди А.И. ГРУ в Великой Отечественной войне. — Москва : Яуза, Эксмо, 2010. — 608 страниц. — (ГРУ). — 3000 экземпляров. — ISBN 978-5-699-41251-8.

1901

Джон Десмонд Бернал (John Desmond Bernal)

британский физик и социолог науки, общественный деятель, марксист. Автор научных работ в области физики, кристаллографии и биохимии. Профессор Кембриджского и Лондонского университетов. Член Лондонского королевского общества (1937), иностранный член Академии Наук СССР (1958). Вице-президент Всемирной федерации научных работников, президент Всемирного Совета Мира (1959—1965). Лауреат Международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами» (1953). Родился в городе Нина, графство Северный Типперэри (провинция Манстер), Соединённое королевство Великобритании и Ирландии. Со стороны отца происходил из сефардской семьи, перебравшейся в Ирландию из Амстердама в 1840 году и впоследствии принявшей католицизм. Его мать была американкой. В 1922 году окончил Кембриджский университет, с 1923 по 1927 год работал в лаборатории Дэви – Фарадея Королевского институт Великобритании; c 1927 по 1937 года работал в Кембриджском университет. С 1938 года был профессором Лондонского университета. Во время Второй мировой войны занимался проблемами противовоздушной обороны, был научным советником Штаба межвойсковых операций. Умер в городе Лондон, Англия, Великобритания, 5 сентября 1971 года.

Научная деятельность

Занимался структурной кристаллографией и рентгеноструктурным анализом, исследовал структуры стиролов, гормонов, витаминов, белков, вирусов, цементов. В 1933 году выдвинул т. н. берналовскую модель льда, которая объяснила поведение воды во всех соединениях. Научные интересы Бернала были очень широки: он был одним из основателей науковедения — отрасли исследования, изучающей закономерности функционирования и развития науки, структуру и динамику научной деятельности, взаимодействие науки с материальной и духовной сферой жизни общества, её роль в общественном процессе. В книгах «Социальная функция науки», «Наука и общество», «Наука в истории общества» рассматриваются философское значение науки, взаимосвязи науки, техники и социальных условий, влияние науки на общественное развитие. Бернал — один из создателей концепции научно-технической революции; в книге «Мир без войны» (1958) он нарисовал картину общества, освобождённого от ужаса войн и использующего все научные достижения на благо людей.

Политическая активность

В 1920-е ― 1930-е годы был членом Коммунистической партии Великобритании, участвовал в движении сторонников мира, возглавлял Всемирный Совет Мира.

Семья

В 21-летнем возрасте, на следующий день после получения степени бакалавра, Бернал женился на Агнес Спрэг, от которой имел двух детей. В 1937 году от дочери египтолога Маргарет Гардинер родился сын Мартин, ставший синологом и антиковедом. Дочь Джейн (родилась в 1953) от британской марксистки Марго Хейнеманн.

Труды: The World, the Flesh & the Devil: An Enquiry into the Future of the Three Enemies of the Rational Soul (1929); Aspects of Dialectical Materialism (1934) совместно с E.F.Carritt, Ralph Fox, Hyman Levy, John Macmurray, R. Page Arnot; The Social Function of Science (1939); Science and the Humanities (1946) pamphlet; The Freedom of Necessity (1949); The Physical Basis of Life (1951); Marx and Science (1952) Marxism Today Series No. 9; Science and Industry in the Nineteenth Century (1953); Science in History (1954) four volumes in later editions, The Emergence of Science; The Scientific and Industrial Revolutions; The Natural Sciences in Our Time; The Social Sciences: Conclusions; World without War (1958); A Prospect of Peace (1960); Need There Be Need? (1960) брошюра; The Origin of Life (1967); Emergence of Science (1971); The Extension of Man. A History of Physics before 1900 (1972), а также A History of Classical Physics from Antiquity to the Quantum; On History (1980) совместно с Фернаном Броделем; Engels and Science, Labour Monthly брошюра; After Twenty-five Years; Peace to the World, British Peace Committee брошюра. Переводы на русский язык: Физика воздушных налетов / Академия наук СССР — Азербайджанскский филиал. — Баку : АзФАН, 1941. — 18 страниц : иллюстрации; Наука и общество : Сборник статей и выступлений / Перевод с английского [Предисловие члена-корреспондента Академии Наук СССР М.Иовчука, страницы III-XXIII]. — Москва : Издательство иностранной литературы, 1953. — XXIII, 300 страниц, 1 лист портретов; Наука в истории общества / Перевод с английского А.М.Вязьминой и др. ; общая редакция Б.М.Кедрова, И.В.Кузнецова. — Москва : Издательство иностранной литературы, 1956. — 735 страниц; Мир без войны / Перевод с английского И.З.Романова и В.М.Францовой. — Москва : Издательство иностранной литературы, 1960. — 500 страниц; Возникновение жизни / Перевод с английского И.Б.Бухвалова [и другие] ; Под редакцией и с предисловием акадеика А.И.Опарина. — Москва : Мир, 1969. — 391 страница; Марксизм и наука. — Москва : URSS, [0]. — 110 страниц. — (Размышляя о марксизме) — ISBN 978-5-484-01173-5

Цитаты

Гораздо труднее увидеть проблему, чем найти её решение. Для первого требуется воображение, а для второго только умение.

Диалектический материализм больше относится к стратегии научного исследования, чем к его тактике. Маркс был очень уж добр к философам или, возможно, он думал о своем прежнем любимце Эпикуре, когда сказал: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». Задача же, которой совершенно сознательно занялся Платон, заключалась в том, чтобы помешать миру измениться, по крайней мере в направлении к демократии.

Сочинения: Engels and science, L., 1935; The social function of science, L., 1938; The origin of life, L., 1967; в русском переаоде — Значение структурного анализа кристаллов в современной науке, «Успехи химии», 1950, том 19, выпуск 4; Роль воды в кристаллических веществах, «Успехи химии», 1956, том 25, выпуск 5; Наука в истории общества, Москва, 1956; Мир без войны, Москва, 1960; [Статьи], в сборнике: Наука о науке, перевод с английского, Москва, 1966; Возникновение жизни, Москва, 1969. Литература: Храмов Ю.А. Бернал Джон Десмонд // Физики : Биографический справочник / Под редакцией А.И.Ахиезера. — Издание 2-е, исправленное и дополненное. — Москва : Наука, 1983. — Страница 29. — 400 страниц. — 200 000 экземпляров; Сноу Ч.П. Дж.Д.Бернал // Сноу Ч.П. Портреты и размышления. — Москва: Прогресс, 1985. — Страницы 184-194; John Desmond Bernal. Sozialgeschichte der Wissenschaften (4 тома), Reinbek bei Hamburg 1970; Andrew Brown. J. D. Bernal: The Sage of Science, Oxford University Press, 2005; Gary Werskey. The Visible College: The Collective Biography of British Scientific Socialists in the 1930s, Reprint Free Association Books 1990

1901

Лев Абрамович Леонтьев

российский экономист, член-корреспондент Академии Наук СССР (1939). Родился в Каунасе. В 1917-1921 гг. — на комсомольской работе. Окончил Институт красной профессуры (1925), преподавал политическую экономию в ряде вузов. В 1931-1957 гг. — на научной, преподавательской и журналистской работе. Основные труды посвящены исследованию предмета и метода политической экономии, проблемам политической экономии капитализма и социализма, критике экономических теорий. Награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями. Сочинение: О ленинских "Тетрадях по империализму", Москва - Ленинград, 1941; Предмет политической экономии, Москва, 1945; Ленинское исследование империализма, Москва, 1964; Краткая политическая экономия, Москва, 1966; "Капитал" К. Маркса и современная эпоха, (Москва, 1968).

1902

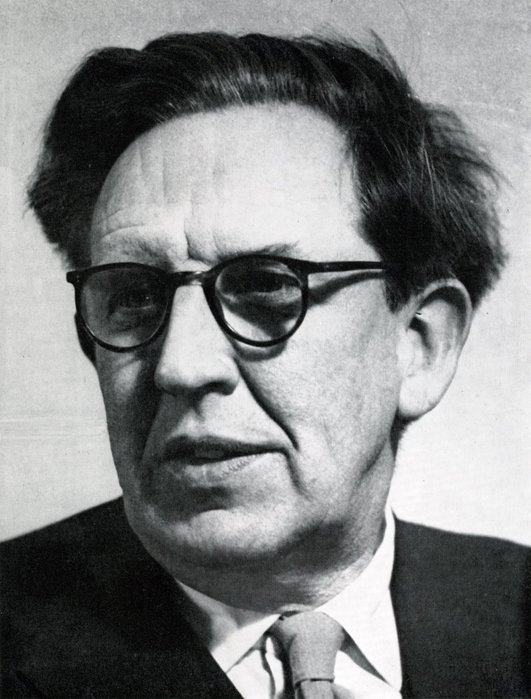

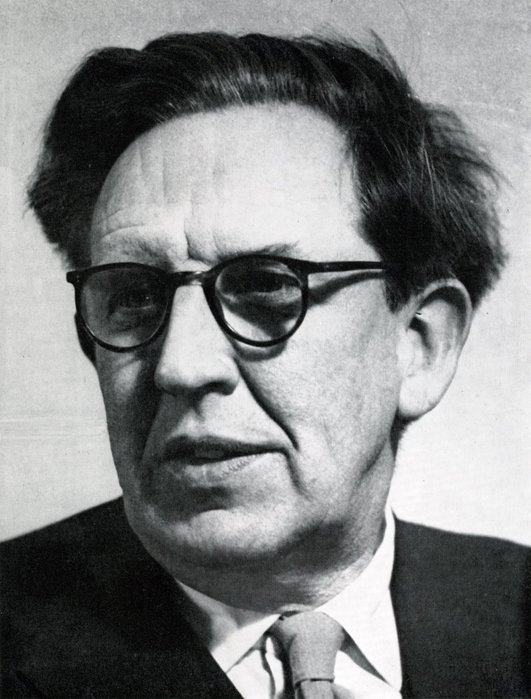

Анатоль Литвак

французский и американский режиссёр, родившийся на Украине.

[517x700]

[517x700]

1902

Дэвид Селзник (David O.Selznick)

один из самых успешных продюсеров в истории Голливуда, руководивший созданием таких шедевров середины XX века, как «Кинг-Конг» (1933), «Унесённые ветром» (1939) и «Ребекка» (1940). Сын кинопродюсера еврейского происхождения, объявившего в 1923 году о банкротстве. В Голливуде с 1926 года, сначала как ассистент Л. Б. Майера. В 1930 г. женился на его дочери Ирен Глэдис. Год спустя перешёл со студии Paramount в кинокомпанию RKO Pictures, которая в тот момент была близка к финансовому краху, и благодаря успеху «Кинг-Конга» (1933) смог сделать её преуспевающей. Следующие три года (1933-36) Селзник провёл на студии Metro-Goldwyn-Mayer на позиции вице-президента. В качестве продюсера специализировался на скрупулёзно выверенных экранизациях классиков предыдущего века. К этому периоду принадлежат такие фильмы, как «Повесть о двух городах», «Дэвид Копперфильд» и «Анна Каренина» с Гретой Гарбо в главной роли. В 1936 г. Селзник создал собственную кинокомпанию Selznic International, заключив соглашение о дистрибуции с United Artists. Ему удалось выкупить права на экранизацию бестселлера «Унесённые ветром». Следующие три года Селзник работал над эпической экранизацией романа, которая обозначила зенит классического Голливуда. Фильм обернулся триумфом и принёс Селзнику его первый «Оскар» (хотя львиная доля доходов от проката осела в карманах его тестя). В 1939 г. Селзник добился нового успеха, заключив долгосрочный контракт с британским режиссёром А. Хичкоком. Несмотря на «Оскар» за лучший фильм, их совместная работа над фильмом «Ребекка» (1940) ознаменовалась чередой ссор продюсера с режиссёром. Селзник стал сдавать Хичкока «в аренду» другим студиям, и на эти деньги снимал свои собственные фильмы, главные роли в которых, как правило, доставались его молодой жене — актрисе Дженнифер Джонс. В 1946 году Селзник попытался повторить успех «Унесённых ветром» с помощью масштабно задуманного вестерна «Дуэль под солнцем». Два года спустя усугубляющиеся проблемы с алкоголем вынудили его оставить киноиндустрию. Выкупив права на экранизацию романа «Прощай, оружие!», Селзник в 1957 г. попытался вернуться в большое кино, однако киноверсия книги провалилась в прокате. Селзник умер от сердечной недостаточности 22 июня 1965 года и был похоронен на «Святой террасе» кладбища в Глендейле.

[532x699]

[532x699]

1902

Борис Иванович Шавырин

начальник и главный конструктор Специального конструкторского бюро гладкоствольной артиллерии Народного комиссариата вооружения СССР (Коломна). Родился в Ярославле, в семье железнодорожника. Русский. Окончил двухклассную железнодорожную школу, поступил в реальное училище, но после смерти отца в 1917 году вынужден был пойти работать учеником на паровую мельницу. С 1918 года - агент Ярославского губпродкома. С 1920 года – заведующий продотделом там же. Затем пришел на железную дорогу - масленщиком на нефтесклад при железнодорожной станции, мотористом. Окончил вечерний рабфак. В 1925 году направлен для дальнейшей учебы в Московское высшее техническое училище (ныне МВТУ имени Н.Э.Баумана). По окончании как один из лучших выпускников оставлен в Москве - с 1930 года инженер производственного отдела Орудийно-оружейно-пулеметного объединения, одновременно по совместительству преподавал курс сопротивления материалов в МВТУ. С 1932 года – конструктор на завода «Красный Октябрь» в Харькове. С 1936 года - начальник Специального конструкторского бюро № 4 (СКБ-4) при Ленинградском артиллерийском заводе № 7 имени М.В.Фрунзе (завод "Арсенал"). Первой значимой работой конструктора стало совершенствование первого советского 82-мм батальонного миномета БМ-36. Шавырин всесторонне исследовал БМ-36 и предложил его новый практически полностью переработанный вариант с учетом требований серийного производства. Все основные тактико-технические данные миномета при этом были сохранены, а некоторые – улучшены, при этом масса нового миномета составляла 56 кг — почти на 8 кг меньше. Миномет Шавырина был проще в производстве и обеспечивал расчету удобство при его обслуживании. Постановлением Комитета обороны от 26 февраля 1939 года его принимают на вооружение под названием "82-мм батальонный миномет образца 1937 года" (БМ-37). Этот миномет успешно использовался в 1939 году во время боев с японскими захватчиками в районе реки Халхин-Гол, где он оказался особенно эффективным для поражения вражеской пехоты в окопах и на обратных скатах высот. Впоследствии Шавырин произвел и его доработку с учетом боевого опыта. Под наименованием «82-мм модернизированный батальонный миномет обр. 1937 года с опорной плитой миномета обр.1941 года с качающимся прицелом и предохранителем от двойного заряжания» миномет производился длительное время в послевоенный период и до сих пор состоит на вооружении Российской армии. Шавырин впервые в мире создал в 1938 году линию минометов: 50-мм ротный, 120-мм полковой и 107-мм горно-вьючный полковой. Все три миномета были приняты на вооружение, производились серийно и применялись в ходе Великой Отечественной войны. Только ротный миномет РМ-38 был в 1942 году снят с производства ввиду малой мощности мины и недостаточной дальности стрельбы. Отличительными чертами конструкторского искусства Шавырина были непрерывное освоение новых технологических процессов изготовления, простая и технологичная конструкция, подготовка к серийному производству параллельно с изготовлением опытных образцов, изначальное ориентирование на массовое серийное производство без сложного оборудования и высококвалифицированных рабочих. Большое внимание Шавырин уделял унификации и сокращению наименований материалов, ассортимента, типоразмеров, диаметров отверстий, резьб, инструмента. В 1939 — 1940 годах СКБ-4 Б.И.Шавырина разработало и сдало на вооружение ВМФ большой морской бомбомет БМБ-1 для метания глубинных бомб массой 170 кг со 135 кг взрывчатого вещества на расстояние до 120 м. Во время Великой Отечественной войны их использовали на "малых охотниках" и сторожевых кораблях. Оценив опыт военных действий на Халхин-Голе и в советско-финляндской войне Шавырин пришел к выводу о необходимости максимального насыщения войск минометами с относительно небольшой массой, высокой скорострельностью и мощными осколочно-фугасными минами. Исходя из этого он приступил к разработке мощных 160-мм и 240-мм минометов. Но новаторские идеи конструктора не были оценены по достоинству. Более того, в начале 1941 года в Наркомате госбезопасности СССР в отношении Шавырина было возбуждено уголовное дело по обвинению во вредительстве, злостном и преднамеренном срыве создания минометов. Только благодаря заступничеству народного комиссара вооружений Б.Л.Ванникова Шавырин не был осужден, но вынужден был перейти на работу в специальное конструкторское бюро НИИ-13 начальником минометного отдела. В начале Великой Отечественной войны коллектив НИИ-13 был эвакуирован в Пермь. Первоначально Шавырин работал там над модернизацией и упрощением конструкций минометов, над снижением трудозатрат на их изготовлении. Война показала правоту взглядов конструктора. Постановлением Государственного Комитета Обороны от 11 апреля 1942 года в подмосковной Коломне на территории одного из заводов на базе специалистов СКБ НИИ-13 и минометной группы конструкторов завода №7 было создано Специальное конструкторское бюро гладкоствольной артиллерии (СКБ ГА). Начальником и главным конструктором СКБ ГА назначен Б.И.Шавырин. На этих должностях Борис Иванович трудился до последних дней своей жизни. В сложных и трудных условиях военного времени Шавырин проявил большие инженерные и организаторские способности и за короткий период организовал сильный, работоспособный коллектив, оказавший большую помощь промышленным предприятиям в увеличении выпуска минометов и войсковым частям в освоении этого вида вооружения. В годы войны в СКБ ГА были созданы упрощенный вариант 120-мм полкового миномета, 50-мм танковый, 55-мм авиационный, 50-мм беззвучно-беспламенный (для партизан), 37-мм траншейный. Тогда же Шавырин создал тяжелые минометы 160-мм и 240-мм калибра, из-за которых пострадал перед войной. В 1943 - 1944 годах они прошли полевые испытания. За создание новых образцов вооружений, поднимающих боевую мощь Красной Армии, указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1945 года Шавырину Борису Ивановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот» (№ 228). После Победы Шавыриным и его конструкторами созданы 160-мм дивизионный миномет образца 1949 года (М-160), 240-мм армейский миномет, самый мощный в мире (1950), 107-мм горно-вьючный миномет М-107 (1953), усовершенствованный 120-мм миномет М-120 (1955), 433-мм бесшточный бомбомет и многоствольные бомбометные установки МБУ-200 и МБУ-600. Была разработана самоходная минометная установка "Ока" особой мощности для стрельбы ядерными боеприпасами с 420-мм минометом 2Б1 (не запущена в серийное производство в связи с развитием тактического ракетного вооружения). Одним из первых среди отечественных конструкторов Шавырин занялся работой над реактивными вооружениями. В 1954 году на вооружение Советской армии приняты безоткатные орудия калибра 82-мм — Б-10 и калибра 107-мм — Б-11. В 1957 году СКБ ГА Шавырина получило новое задание разработать первую советскую противотанковую управляемую ракету (ПТУР). Эта работа потребовала полной переориентации работы всего конструкторского коллектива. Многие высокопоставленные руководители предлагали назначить на место Шавырина другого конструктора, имеющего опыт разработки ракетных вооружений. Тем не менее он был оставлен на месте и создал комплекс противотанкового управляемого вооружения "Шмель". Далее в 1960 г. на вооружение приняты первые самоходные противотанковые ракетные комплексы — боевые машины 2П26 на шасси автомобиля-вездехода ГАЗ-69, комплексы 2П27 — на шасси БРДМ-1, оснащенные ПТУРом 3М6 "Шмель". В начале 1960-х годов СКБ ГА развернуло работы по созданию переносных противотанковых ракетных комплексов, и здесь добилось успеха. В 1963 году первый подобный ПТРК 9М14 "Малютка" поступил на вооружение, причем сразу в нескольких вариантах: переносной комплекс 9К11; самоходные комплексы 9П110 — на шасси БРДМ-1, а также 9П122 и 9П133 — на шасси БРДМ-2. Еще раньше комплекс "Малютка" вошел в состав вооружения боевых машин БМП-1, БМД-1. В расцвете творческих сил Борис Иванович Шавырин скончался 9 октября 1965 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище(участок 6). Доктор технических наук (1952). Член-корреспондент Академии артиллерийских наук (1949). Награждён 3 орденами Ленина (8 июня 1939, 16 сентябюря 1945, 17 мая 1962), орденом Суворова II степени (18 ноября 1944), 2 орденами Трудового Красного Знамени (16 апреля 1942, 13 мая 1952), медалями.Лауреат Ленинской (1964) и трёх Сталинских премий (1942, 1950, 1951). В честь его выдающихся заслуг в Коломне установлен памятник Б.И. Шавырину в Мемориальном парке (1985) и бронзовый бюст в главном корпусе КБМ (2002), одна из улиц города названа его именем. На здании Коломенского КБ машиностроения установлена мемориальная доска (1992). Литература: Латухин А.Н., Минометы, Москва, 1970.

1903

Г.З.Галеев

татарский писатель. Автор сборников "Рассказы о Красной Армии", "Татарские рассказы", пьес "Началось с письма", "Друг за другом", "Чудесная бутылка".

1903

Гафур Гулям (псевдоним; настоящее имя и фамилия - Гафур Гулямович Гулямов)

узбекский советский писатель, академик Академии Наук Узбекской ССР (1943), народный поэт Узбекской ССР (1963). Член КПСС с 1946. Родился в семье крестьянина-бедняка. Начал печататься в 1923. Вместе с Хамзой заложил основы нового узбекского стихосложения. Постоянная тема произведений Гафура Гуляма - социалистический труд и формирование нового человека. В стихах и прозе Гафур Гулям критикует пережитки прошлого, утверждает социалистическую действительность: поэма "Кукан-батрак" (1930), сборники "Динамо" (1931) и "Юмористические рассказы" (1931). Широко известны его ранние юмористические повести "Озорник", "Ядгар", "Оживший труп", "Кто виноват?". В годы Великой Отечественной войны приобрели популярность антифашистские стихи Гафура Гуляма: "Я-еврей", "Ты не сирота", "Время", "Праздник на нашей улице", "Жду тебя, сын мой", включенные в сборнике "Иду с востока" (1943; Сталинская премия, 1946). В своих стихах поэт воспевает жизнь на советской земле: "Всё твоё" (1947), "Коммунизму - ассалом!" (1949), "Полю Робсону" (1949), "Счастье родной земли" (1951), "Праздник в Янги-Ере" (1957), "Ядгар" (1961), "Ленин и Восток" (1961). Перевёл на узбекский язык произведения мировой классики, в том числе "Графа Нулина" А.С.Пушкина, "Во весь голос" В.В.Маяковского, "Женитьбу Фигаро" П.Бомарше, "Отелло", "Короля Лира" У.Шекспира, "Гулистан" Саади. Для творчества Гафура Гуляма характерно многообразие жанров и видов. Ленинская премия (1970, посмертно). Награжден 3 орденами Ленина, 4 др. орденами, а также медалями.

1903

Олег Владимирович Лосев

советский радиофизик. Родился в Твери. В 1919 г. поступил в Нижегородскую радиолабораторию, с 1929 г. — сотрудник Ленинградского физико-технического института, с 1938 г. — Ленинградского 1-го медицинского института. В 1922 г. обнаружил у некоторых кристаллических полупроводников (цинкита и др.) способность генерировать электрические колебания высокой частоты. На основе этого явления построил полупроводниковый регенеративный, а затем гетеродинный приёмники, получившие широкую известность в радиолюбительской практике под названием кристадинов. В 1925-1926 гг. открыл и изучил явление преобразования в нелинейных двухполюсниках сигнала одной частоты в сигнал др. частоты с любым отношением частот. В 1927 г. обнаружил свечение генерирующего полупроводникового кристалла карборунда («свечение Лосева»). Изучил также фотоэлектрический эффект в полупроводниках, предложил новый способ изготовления фотоэлементов. Последней его работой, которая проводилась в дни блокады Ленинграда, была конструкция прибора для обнаружения металлических предметов в ранах. Умер в Ленинграде 22 января 1942 года. Сочинения: У истоков полупроводниковой техники. Избранные труды, Ленинград, 1972. Литература: Остроумов Б., Шляхтер И., Изобретатель кристадина О.В.Лосев, "Радио", 1952, № 5; Шляхтер И.А., Выдающийся советский радиотехник (К 10-летию со дня смерти О.В.Лосева), "Вестник Академии Наук СССР", 1952, № 5; Остроумов Г.А., Олег Владимирович Лосев. 1903—1942, в книге: Нижегородские пионеры советской радиотехники, Москва — Ленинград, 1966.

1903

Отелло Мартелли

итальянский оператор

1904

Фрида Белинфанте (нидерландское имя — Frieda Belinfante)

нидерландская виолончелистка и дирижёр, первая женщина — постоянный дирижёр профессионального оркестра, участница движения Сопротивления. Родилась в Амстердаме, Нидерланды. Белинфанте происходила из сефардской еврейской семьи. Отец Арон (Ари) Белинфанте (1870—1924), был пианистом и учителем музыки. Мать, Георгина Антуанетта Гессе в основном занималась детьми. Фрида Белинфанте с девяти лет играла на виолончели, а в шестнадцать впервые выступила перед публикой. В 1921 году Фрида Белинфанте познакомилась с Генриеттой Босманс, женщиной девятью годами старше неё, пианисткой и композитором. С 1922 года Белинфанте и Босманс стали парой, их отношения не были секретом для друзей. Гомосексуальные контакты стали уголовно наказуемыми в Нидерландах в 1911 году с введением статьи 248-бис. Эта статья распространялась как на мужчин, так и на женщин старше 21 года, вступающих в половую связь с несовершеннолетними своего пола в возрасте от 16 лет до 21 года. Фриде Белинфанте в 1922 году было 18, Генриетте Босманс — 27, то есть Босманс подпадала под действие этой статьи, но они не прекратили свои отношения, несмотря на угрозу уголовного преследования. Фрида говорила: «Я не была осторожна. Я всегда говорила: я могу это, я хочу попробовать.» Фрида много времени уделяла занятиям музыкой, что, по мнению Генриетты, свидетельствовало об ограниченности её таланта: Генриетта считала, что большому таланту не подобает заниматься столь интенсивно.

Фрида Белинфанте и Генриетта Босманс за столом в их доме на Хендрик Якобсзстраат в Амстердаме

В 1924 году Белинфанте становится солисткой Харлемского оркестра, затем выступает в составе камерного трио. В 1929 году их отношения с Босманс завершились, а в 1930 году Белинфанте вышла замуж за флейтиста Йохана Фелткампа. Фелткамп знал о любви Фриды к женщинам, однако он настолько восхищался ею, что даже осознание невозможности интимной близости не помешало ему сделать предложение, а ей — его принять. Под влиянием Фелткампа Фрида начала дирижировать: Фелткамп был посредственным дирижёром, и Фрида решила превзойти его в мастерстве на этом поприще. Их брак просуществовал до 1936 года. В 1938 году созданный Белинфанте оркестр выступил в знаменитом амстердамском Концертгебау, сама же она становится первой женщиной — постоянным дирижёром профессионального оркестра, выигрывает престижный дирижёрский конкурс в Швейцарии и получает почетное приглашение дирижировать оркестром романской Швейцарии. Я всегда была борцом и никогда не довольствовалась словом «нет». Когда что-то было невозможно в тот или иной момент, я всегда отвечала: «Посмотрим». После оккупации Нидерландов оркестр Белинфанте был распущен, так как слишком многие его члены были евреями. Белинфанте — еврейка только по отцу — могла, в порядке исключения, пройти регистрацию в нацистском Отделе по делам культуры и продолжить легально заниматься музыкой, но отказалась это сделать и продолжала, вплоть до начала 1942 года, выступать перед еврейской публикой с еврейскими и нееврейскими музыкантами. 27 марта 1943 года группа подпольщиков, в которую входили в том числе Белинфанте и Арондеус, организовала нападение на амстердамский Отдел регистрации населения, в котором хранилась информация о евреях, уклонистах и противниках режима. Гитлеровцам удалось захватить некоторых из подпольщиков, и они были впоследствии казнены. Самой Фриде Белинфанте, хоть она и не принимала непосредственного участия в этой операции, пришлось несколько месяцев прожить под мужским именем, скрываясь от преследования. В конце 1943-го ей удается бежать в Швейцарию. Друзья Фриды были расстреляны, подруги — арестованы, депортированы или погибли. Её брат и его жена покончили с собой. Фрида осталась совершенно одна, а когда в лагере беженцев ей посчастливилось встретить знакомую, та отказалась делить с Фридой комнату из-за её гомосексуальности. «Настоящую радость, которую я знала ребёнком, веру в людей и человечество я не смогла более обрести. Я встретила великолепных людей и только поэтому смогла жить дальше, только потому, что есть прекрасные люди. Есть красота, и красота человеческая, но её недостаточно…» По окончании Второй мировой войны Белинфанте возвращается в Нидерланды, но быстро разочаровывается в том, что её там ожидало: для большинства жизнь продолжалась, как будто оккупации и коллаборационизма не было вообще. Белинфанте получает место дирижёра, но затем ей настоятельно рекомендуют от этого места отказаться: считалось, что профессия дирижёра — не женское дело… В 1947 году, в возрасте сорока трех лет, Фрида Белинфанте эмигрирует в США, где, начиная с 1954 года, становится дирижёром Orange County Philharmonic Orchestra (Калифорния). Спустя восемь лет, в 1962 году оркестр был распущен: официальной причиной была нежелательность конкуренции с лос-анджелесским филармоническим оркестром, неофициальной — гомосексуальность дирижёра. Фрида Белинфанте скончалась в Санта-Фе (штат Нью-Мексико, США) от рака 26 апреля 1995 года.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

1899

Карл Хартль (немецкое имя — Karl Hartl)

австрийский кинорежиссёр и кинопродюсер. Родился в городе Вена, Австро-Венгрия (ныне Австрия). Карьера Хартля в кино началась в 1919 году, когда он был принят ассистентом венгерского режиссёра Александра Корды. В 20-е годы вместе с Кордой Хартль перебрался в Берлин и до середины 1920-х годов работал у него директором картин. В 1926 году Хартль вернулся в Вену и поступил на работу директором картин у Густава Учицкого. С начала 1930-х годов Хартль работал на киностудии UFA и вместе с Луисом Тренкером снял «Горы в огне» (1931). Затем он пробовал себя в других жанрах, например, комедии «Графиня Монте-Кристо» (1932) с Бригиттой Хельм и Густафом Грюндгенсом и фильме о лётчиках «Ф. П.1 не отвечает» с участием Ханса Альберса, Петера Лорре, Пауля Хартмана и Сибиллы Шмиц. Научно-фантастический фильм Хартля «Золото» 1934 года считается одним из лучших в своём жанре. Карл Хартль — режиссёр знаменитой криминальной комедии «Человек, который был Шерлоком Холмсом» (1937). После аншлюса Австрии в 1938 году Хартль получил должность директора картины на киностудии Wien-Film и в это время мало занимался режиссурой. После 1945 года Хартль вернулся к режиссёрской деятельности. 3 июля 1947 года он организовал в Зальцбурге компанию Neue Wiener Filmproduktionsgesellschaft. Самым прославленным фильмом Хартля стал «Ангел с трубой» 1949 года, собравший многих звёзд австрийского кинематографа — Паулу Вессели, Аттилу и Пауля Хёрбигеров, Оскара Вернера, Марию Шелл. Карл Хартль был женат на актрисе Марте Харелль. Умер в родном городе 29 августа 1978 года. Похоронен на Хитцингском кладбище в Вене рядом с супругой. Фильмы: 1931: Горы в огне — Berge in Flammen; 1932: Der Prinz von Arkadien; 1932: Ф. П.1 не отвечает — F.P.1 antwortet nicht; 1932: Графиня Монте-Кристо; 1934: Золото — Gold; 1934: So endete eine Liebe; 1935: Der Zigeunerbaron; 1937: Ritt in die Freiheit; 1937: Человек, который был Шерлоком Холмсом — Der Mann, der Sherlock Holmes war; 1942: Кого любят боги — Wen die Götter lieben; 1949: Ангел с трубой — Der Engel mit der Posaune; 1951: Der schweigende Mund; 1952: Haus des Lebens; 1955: Reich mir die Hand, mein Leben; 1956: Rot ist die Liebe.

1899

Чжан Дацянь (китайское традиционное имя — 張大千; упрощённое имя — 张大千; имя на пиньинь — Zhāng Dàqiān)

китайский художник-живописец. Родился в городском округе Нэйцзян, провинция Сычуаня, империя Цин (ныне Китай), в бедной семье. Подражая старшему брату в раннем возрасте стал заниматься каллиграфией. Азы рисования получил в школе при храме Вэньмяо. В 20 лет получил известность в родном городе, зарабатывал на жизнь выполняя заказы на перепись стихов. В 21 год после смерти невесты ушёл в монахи, в храм Чаньдин (уезд Сунцзян, провинция Цзянсу), однако, разочаровавшись в буддизме, через некоторое время покинул храм. Много путешествовал в поисках собственного художественного стиля. Приобретя популярность, стал заниматься живописью профессионально. В 1926 году организовал первую персональную выставку в Китае, выставив более 100 своих работ. На выставке познакомился со своей будущей супругой Ли Цюцзюн, которую считал своей музой. В 1930-х годах организовал школу живописи, и начал заниматься коллекционированием. В 1938 году в связи с ухудшением здоровья матери вернулся в родной Нэйцзян. Во время японской оккупации был помещён под домашний арест, позже работал заместителем ректора Института искусств в Пекине. В 1943 году с семьёй перебрался в пещеры Могао, где занялся изучением древних произведений династий Суй и Тан, продолжал рисовать. С 1948 года начал путешествовать по миру, некоторое время жил в Бразилии (муниципалитет Можи-дас-Крузис), Аргентине (Мендоса), затем в США (Калифорния). В середине 1950-х годов встретился с Пабло Пикассо, после чего попробовал освоить манеру живописи модерна и экспрессионизма и даже ввёл эти элементы в китайскую живопись. В 1965 году изобрёл технику прерывистой туши и широких мазков. В 1978 году переехал в Тайвань. Скончался в городе Тайбэй, Тайвань, 2 апреля 1983 года. Награды: Кавалер ордена Цзеши Чжун-Чжэна на Большой ленте.

Наследие

В 2011 году работы художника принесли самую большую выручку аукционным домам по итогам года — 506,7 миллиона долларов, Чжан Дацянь сместил с первого места Пабло Пикассо, который удерживал лидерство по продажам с 1997 по 2010 год, с перерывом в один год.

1899

Эрнст Рюдигер Штаремберг (немецкое имя — Ernst Rüdiger Starhemberg)

австрийский государственный и политический деятель. Родился в Эфердинге, близ Линца, в старинной аристократической семье. После 1-й мировой войны примкнул к немецкому "Добровольческому корпусу". Принимал участие в провалившемся "Пивном путче" 1923 в Мюнхене. Позднее был главным организатором австрийских фашистов. Занимая посты министра внутренних дел Австрии (1930), вице-канцлера (1934-1936) и лидера хеймвера, Штаремберг нес ответственность за разрушение парламентаризма в Австрии. Накануне аншлюса неожиданно изменил свои позиции и стал ярым сторонником независимости Австрии. После оккупации страны германскими войсками Штаремберг эмигрировал и был лишен австрийского гражданства. В 1939 добровольно вступил в ВВС Франции и участвовал в борьбе с нацизмом. С 1942 по 1955 жил в Южной Америке. Умер в коммуне Шрунсе, Форальберг, Австрия, 15 марта 1956.

1900

Эрнст Изинг (немецкое имя — Ernst Ising)

немецкий и американский физик и математик. Муж экономиста Джейн Изинг (2 февраля 1902—2 февраля 2012). Родился в городе Кёльн, Рейнская провинция, Пруссия, Германская империя. Учился в Гёттингенском, Боннском, Гамбургском (физика) и Берлинском университетах (философия и педагогика). С приходом к власти в Германии Гитлера потерял возможность работать в высших учебных заведениях. Работал в школе для еврейских детей. В 1939 г. эмигрировал в Люксембург. С 1947 г. — в США. С 1948 по 1976 г. профессор физики в университете Брэдли. В 1924 г. в диссертации, написанной под руководством В.Ленца сформулировал модель ферромагнетизма (модель Изинга), ставшую в настоящее время основой для создания статистических моделей фазовых переходов в различных областях физики. Для одномерной и двумерной моделей Изинга получены точные решения: для одномерной модели самим Изингом, для двумерной — Л.Онсагером в 1944 году. Умер в городе Пеория, Иллинойс, США, 11 мая 1998 года. Литература: Гельфер Я.М. История и методология термодинамики и статистической физики. — 2-е издание, переработанное и дополненное. — Москва : Высшая школа, 1981. — 536 страниц; Машинное обучение и квантовый отжиг нашли распады бозона Хиггса (используя модель Изинга); Мейлихов Е.З. Трагическая и счастливая жизнь Эрнста Изинга // Природа. — 2006. — № 7.

1900

Сергей Петрович Исаков

российский художник театра. Учился в Костроме в студии Н.П.Шлейна, а затем в Москве в художественной студии, К.Ф.Юона и И.О.Дудина (1915-1917) П.В.Митурича (1919-1922). Работу в театре начал в 1921 году. Наиболее значительны декорации С.П.Исакова — к спектаклям 1920-х гг., посвящённым советской действительности. Оформил постановку: «Правда - хорошо, а счастье лучше»; А.Н.Островского (1923), «Женитьба» Н.В.Гоголя (1924), «Борис Годунов» А.С.Пушкина (1924, неосуществимый, замысел В.Э.Мейерхольда), «Виринея» по Л.Н.Сейфуллиной (1925) - в 3-ей Студии МХАТ; «Зойкина квартира» М.А.Булгакова (1926), «Барсуки» Л.М.Леонова (1927), «Темп» Н.Ф.Погодина (1930) - Театр имени Вахтангова; «Продавцы славы» П.Нивуа и М.Паньоля (1926) - МХАТ; «Нашествие» Леонова (1943), «Встреча в темноте» Ф.Ф.Кнорре (1944) - в Московском театре имени Моссовета, а также «Укрощение строптивой» У.Шекспира (1938) в Ростовском театре. Его лапидарный декорационный стиль основан на принципе архитектурно-конструктивной декорации; скупые детали предметного мира, разнофактурные материалы, органично введенные в оформление, позволяли художнику создавать укрупненный, обобщенный образ спектакля. С середины 1930-х гг. работал преимущественно как оформитель выставок и интерьеров общественных зданий. Сергей Петрович Исаков ушел из жизни 5 марта 1967 года.

1900

Мозес Ральф Кауфман (Moses Ralph Kaufman; имя при рождении — Койфман)

американский психиатр и психоаналитик. Родился в городе Бельцы, Бессарабская губерния, Российская империя, в семье Якова Койфмана и Сары Стракер, после смерти отца вместе с матерью эмигрировал в Канаду (1905). В 1925 году окончил медицинскую школу Университета Макгилла в Монреале, интернатуру в Манхэттэнской государственной больнице (Manhattan State Hospital), резидентуру в области нервных болезней в Больнице Монтефиоре в Бронксе (1926—1927) и специализацию в Гарвардском университете. Продолжил обучение в Бостонском психоаналитическом институте, а с 1929 года — в Венском университете (где специализировался в анатомии и психиатрии) и в Венском психоаналитическом институте, будучи анализандом Пауля Фердинанда Шильдера и Вильгельма Райха. Публиковался с 1929 года. Ральф Кауфман был в числе основателей Бостонского психоаналитического общества (Boston Psychoanalytic Society & Institute, BPSI) и его президентом в 1937—1939 годах, а также председателем комитета по образованию в 1934—1942 годах. В годы Второй мировой войны служил в американской армии, был дислоцирован на Филиппинах в составе 6-й Армии. Награждён двумя Бронзовыми звёздами. После демобилизации поселился в Нью-Йорке, где был назначен первым заведующим новообразованным департаментом психиатрии больницы Маунт-Синай (1945—1972). После образования при больнице Медицинской школы, возглавил также кафедру психиатрии и стал её первым деканом (1967—1974). Был президентом американской психоаналитической ассоциации в 1949—1951 годах. Автор научных трудов в области психосоматических расстройств, организации психиатрической службы, военной психиатрии, учебных пособий по психиатрии для врачей других специальностей. Был консультантом на съёмках фильма «Змеиная яма» (1948) Анатоля Литвака. Сохранилась переписка М.Ральфа Кауфмана с Анной Фрейд, Хелен Дойч, Феликсом Дойчем (1884—1964). Умер в городе Нью-Йорк, Нью-Йорк, США, 20 мая 1977 года. Награды и премии: Медаль Салмона (1970).

Семья

Жена (с 1925 года) — Айда Элизабет Исак (англ. Ida Elizabeth Esack). Сын — психиатр и психоаналитик Пол Кауфман. Дочь — Беттина Дебора Кан (Bettina Deborah Kahn).

Книги: Symposium on Psychiatry for the Nonpsychiatrist. Philadelphia: Saunders, 1967. Под редакцией М. Р. Кауфмана Evolution of psychosomatic concepts: anorexia nervosa, a paradigm. International Universities Press, 1964; The psychiatric unit in a general hospital: its current and future role. New York: International Universities Press, 1965.

[532x700]

[532x700] 1900

Сидор Иванович Колесников

стрелок 88-го гвардейского стрелкового полка 33-й гвардейской стрелковой дивизии 39-й армии 3-го Белорусского фронта, гвардии красноармеец. Родился в селе Мартыновка, ныне поселке городского типа Большая Мартыновка Ростовской области. Русский. Окончил среднюю школу. Работал слесарем. В августе 1943 года призван в ряды Красной Армии. В боях Великой Отечественной войны с 1943 года. Воевал в составе войск 1-го Прибалтийского, Западного и 3-го Белорусского фронтов. В период с 24 февраля по 3 марта 1945 года стрелок 88-го гвардейского стрелкового полка гвардии красноармеец Колесников С.И. участвовал в ликвидации земландской группировки немецко-фашистских войск западнее города Кёнигсберг, ныне Калининград. В этих боях лично уничтожил несколько десятков гитлеровцев. Вынес с поля боя пятнадцать раненых бойцов и командиров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии красноармейцу Колесникову Сидору Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 5031). После окончания Великой Отечественной войны гвардии старшина Колесников С.И. демобилизовался. Жил в родном посёлке. Работал диpектоpом Егоpлыкского, затем Константиновского лесопитомников. Скончался 26 сентября 1968 года. Награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями.

1900

Семен Исаакович Корев

российский музыковед и критик. Родился в городе Феодосия, Таврическая губерния, Российская империя. Учился на историко-филологическом факультете Крымского университета (1918—1920) и историко-теоретическом факультете Московской консерватории (1932—1933). В 1925—1932 член РАПМ. В 1920—1921 заведующий районо в Коктебеле. В 1921—1922 заведующий отделом искусств Феодосийского гороно. В 1922—1931 старший инспектор, затем заведующий музыкальным отделом Главискусства в Москве. В 1931—1932 замеситель директора Моск. филармонии. В 1932 ответственный секретарь композиторской секции МОДПИК. В 1932—1938 уполномоченный Главлита и Главреперткома по радиовещанию и звукозаписи. В 1938—1941 председатель художественного совета по звукозаписи Всесоюз. радиокомитета. В 1931—1935 также старший научный сотрудник НИИ РТ. В 1941—1943 начальник отдела филармоний Главного управления музыкальных учреждений Комитета по делам искусств. С 1943 старший редактор Дома звукозаписи (до 1949). Автор статей и рецензий, научных докладов, посвящённых главным образом становлению и развитию советской музыкальной культуры. Умер в городе Москва, РСФСР, СССР, 10 июня 1953 года. Сочинения: Музыкальные вечера в клубе, выпуск 1. Москва, 1923; Обзор музыкальных произведений для ленинских вечеров. Москва, 1925; Музыка и политпросветработа. Москва, 1926; Музыка и современность. Сборник статей на музыкально-общественные темы. Москва, 1928; Музыкальный фронт перед смотром. Москва, 1929; На путях к пролетарской музыке. Резолюции I Всероссийской музыкальной конференции. Москва, 1929; Расстановка сил на музыкальном фронте (Информационное письмо сектора искусств Наркомпроса). Москва, 1930; Вопросы хоровой культуры. Москва, 1931; Боевые задачи хоровой самодеятельности. Итоги I Всероссийской хоровой конференции. Москва, 1931; "Галька" С.Монюшко. Москва — Ленинград, 1950, 2-е издание. 1961; "Кето и Котэ" В.Долидзе. Москва, 1951; Узеир Гаджибеков и его оперы. Москва, 1952; Скрипичный концерт Н.Ракова. Москва, 1952; Скрипичный концерт Д.Кабалевского. Москва, 1952 (на обложке 1951); Концерт для балалайки с оркестром С.Василенко. Москва, 1952 (на обложке 1951); "Кола Брюньон" ("Мастер из Кламси"). Симфоническая сюита Д.Кабалевского. Москва, 1954.

1900

Карл Эрнст Крафт (немецкое имя — Karl Ernst Krafft)

известный швейцарский и немецкий астролог, работавший на РСХА. Родился в городе Базель, Швейцария. Отец — директор пивоварни «Кардинал». Он и жена происходили из Бадена (юго-западная Германия). С 1910 семья живёт в Базеле, с 1925 в Коппе (Швейцария). После сдачи экзамена о полном среднем образовании гуманитарной гимназии в Базеле с 1919 по 1924 изучал математику, физику, химию и статистику в университетах Базеля, Женевы и Лондона. Статистику изучает у популярного британского математика-статистика, сторонника национал-социализма, приверженца «расовых идей», антисемита Карла Пирсона. После смерти сестры Аннелизы (1919) семья Крафта ушла в оккультизм, стали проводить спиритические сеансы. Крафт увлёкся йогой и астрологией. В Женеве встречался с индийским философом-суфием Хазрат Инайят Ханом. С 1921 по 1923 проверил статистическими методами в Женеве и Базеле тысячи свидетельств о рождении и смерти, старясь привязать их астрологически к событиям из жизни. Отредактировал 2800 гороскопов в музыке, пытаясь найти корреляцию между данными рождения и будущей специальностью человека. Был своего рода предшественником Мишеля Гоклена и Гунтера Закса. В 1925 Крафт вынужден был работать книготорговцем в эзотерическом издании «Quo Vadis». Родители, узнав о его попытках довести свои астрологические изыскания до серьёзной науки, прекратили его финансово поддерживать. С 1926 по 1936 — научный консультант (с использованием астрологии), с 1929 — также графолог. Его спонсор Оскар Гуль (банкир, владелец универмага и издательства «Орель Фюссли»), всецело стал в своём бизнесе ориентироваться на астрологические предсказания Карла Эрнста. В это время Крафт развивает свои теории о космобиологии и «типоскопии», выступает с лекциями и курсами в Лузанне и во многих немецких городах. В мае 1937 женился на Анне (Терезии) ван дер Коппель, дочери голландского предпринимателя из Зейста (провинция Утрехт). Став почитателем идеи «Великой Германии», переехал с женой в конце 1930-х годов на юг Шварцвальда (Германия). Сделал астрологический прогноз — между 7 и 10 ноября 1939 года Гитлеру угрожает экстремальная опасность, обратился к немецким властям. После покушения Георга Эльзера 8 ноября на Гитлера был задержан по подозрению в соучастии. Постоянная опасность нового ареста не помешала Крафту после освобождения работать на РСХА. Составлял в Берлине гороскопы. Интерпретировал предсказания Нострадамуса для использования их в нацистской пропаганде. Британцы в этом же направлении использовали эмигрировавшего из Германии астролога Луи де Воля.

Арест и смерть

12 июня 1941 года после перелёта Рудольфа Гесса в Англию был арестован вместе с другими многими астрологами. 24 июня 1941 в Третьем рейхе было запрещено всякое публичное применение всех оккультных практик, однако Крафт продолжал вместе с психологами (такими, например, как Йоханес Мария Фервейн) работать на нацистов, составлял гороскопы для генералов. Эти работы были собраны Куртом Киссхауеном из учреждения Розенберга. В тюрьме с осени 1942 больше не мог работать (истощение нервной системы), в начале 1943 заболел тифом. Ещё не выздоровев, был сначала направлен в концентрационный лагерь Заксенхаузен, 24 ноября 1944 этапирован в концлагерь Бухенвальд, где 8 января 1945 года умер. Работы Крафта: Influences cosmiques sur l’individu humain (1923); Typokosmie (1934); Traite d’Astro-Biologie (1939); Nostra Damus (1941). Литература: Ellic Howe. Uranias Kinder: Die seltsame Welt der Astrologen und das Dritte Reich. Verlag Beltz Athenäum, 1995, ISBN 3-89547-710-9; Yves Hueber. Krafft, Karl Ernst im Historischen Lexikon der Schweiz 2007.

[473x699]

[473x699]1900

Сесилия Хелина Пейн-Гапошкина (Cecilia Helena Payne-Gaposchkin)

американский астроном. Член Американского философского общества (1936). Родилась в городе Уэндовер, Бакингемшир, Англия, Британская империя, дочь историка Э.Дж.Пэйна, сестра археолога Хэмфри Пэйна. В 1923 году окончила Кембриджский университет, в том же году переехала в США (в Британии было больше преград для женщин в науке) и с тех пор работала в Гарвардском университете в Гарвардской обсерватории. В 1931 году получила гражданство США. Первая женщина, получившая звание профессора и возглавившая кафедру в Гарвардском университете (1956). Основные труды в области физики звёзд. В книге «Звёздные атмосферы» (1925) впервые рассмотрела физические условия в атмосферах звёзд путём сопоставления наблюдаемых интенсивностей линий в спектрах звёзд разных спектральных классов с интенсивностями, рассчитанными для разных температур на основе теории ионизации и возбуждения атомов, которая незадолго перед этим была разработана М.Саха, А.Фаулером, Э.А.Милном и др. Построила первую шкалу температур, определила химический состав звёздных атмосфер; пришла к выводу, что относительное содержание элементов у большинства звёзд одинаково и не отличается от наблюдаемого на Солнце (ранее считалось, что они состоят преимущественно из железа, она доказала, что их состав — водород и гелий). В 1934 году вышла замуж за русского эмигранта С.И.Гапошкина.

Сесилия Хелена Пейн-Гапошкина

Многие научные работы они выполняли вдвоём. В браке у них было трое детей — Эдвард, Кэтрин и Питер. Начиная с 1930-х годов, основное место в её работах занимают исследования переменных звёзд, которые она проводила совместно с мужем. Гапошкины организовали в Гарвардской обсерватории изучение переменных по пластинкам гарвардской коллекции, систематизировали этот обширный материал и использовали его для нахождения закономерностей между различными характеристиками переменных многих типов; подробно исследовали все переменные звёзды ярче 10-й звёздной величины, открыли много новых переменных. В течение длительного времени изучали переменные звёзды в Магеллановых Облаках, выполнили более 2 миллионов определений их блеска по гарвардским пластинкам, обнаружили отличия в распределении цефеид по периодам в разных частях Облаков. Пейн-Гапошкина провела сравнение переменных в галактических шаровых скоплениях, Магеллановых Облаках и галактике Андромеды для пересмотра шкалы абсолютных величин и определения поправки к шкале расстояний. Многочисленные работы Пейн-Гапошкиной по изучению переменных подытожены ею в книгах «Переменные звёзды» (совместно с Гапошкиным, 1938), «Переменные звёзды и строение Галактики» (1954), «Галактические новые» (1957). В честь Пейн-Гапошкиной назван открытый в 1974 году астероид 2039 Пейн-Гапошкин. Умерла в городе Кембридж, штат Массачусетс, США, 7 декабря 1979 года. Публикации: «Stars of High Luminosity» (1930); «Variable Stars» (1938); «Variable Stars and Galactic Structure» (1954); «Introduction to Astronomy» (1956); «The Galactic Novae» (1957); «Cecilia Payne-Gaposchkin : an autobiography and other recollections» (1984) [ed. Katherine Haramundan]. Литература: Moore D. What Stars Are Made Of: The Life of Cecilia Payne-Gaposchkin. — Harvard University Press, 2020; Колчинский И.Г., Корсунь А.А., Родригес М.Г. Астрономы. Биографический справочник. — Киев: Наукова думка, 1986.

1900

Елена Алексеевна Тяпкина

советская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР (1947). Член ВКП(б) с 1950 года. Елена Тяпкина родилась в городе Москва, Российская империя. До 1920 года была секретарём внешкольного отдела Наркомпроса, работала у Н.К.Крупской, вместе с которой часто слушала речи Ленина, под влиянием которых увлеклась идеями строительства нового общества. Решила идти в актрисы. Училась в Студии революционной сатиры, затем в Высших театральных мастерских. С 1923 по 1927 гг. и с 1929 по 1936 гг. работала в театре Мейерхольда, с 1927 по 1931 гг. — в Московском театре Революции и с 1943 по 1949 гг. — в Московском театре драмы (ныне — Московский академический театр имени Вл.Маяковского). Кроме того, Елена Алексеевна работала в Ростовском театре драмы имени М.Горького в Ростове-на-Дону (1936 — 1938 гг.), в Малом театре (с 1 сентября 1938 г. по 1 июня 1941 г.), в 1941 — 1943 гг. — артистка ЦОКС. Первая роль в кино — Настасья в фильме «Каштанка». Принимала участие в озвучивании мультфильмов «Сказка о попе и его работнике Балде» (1940; Попадья) и «Весенняя сказка» (1941). Участвовала в радиоспектаклях: Василиса Егоровна («Капитанская дочка» по повести А.С.Пушкина; режиссёр — И.М.Кудрявцев; 1945), Старуха («Серебряное копытце» П.П.Бажова; 1948), Трактирщица («Артёмка» по повести И.Василенко «Волшебная шкатулка»; 1951) и другие. Муж — актёр М.Е.Лишин (1892 — 1960). Сын Глеб погиб на фронте. Е.А.Тяпкина умерла в родном городе 9 ноября 1984 года.

Похоронена на Даниловском кладбище в Москве.

Награды и премии: заслуженная артистка РСФСР (1947); Орден Красной Звезды (14 апреля 1944); Орден «Знак Почёта» (1 февраля 1939) — за исполнение роли Степаниды Власовой в фильме «На границе» (1938); медали

Роли в театре