10 мая родились...

10-05-2025 07:15

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

[700x700]

[700x700]

1888

Макс Стайнер (также немецкий вариант — Штайнер, неправильно: Штейнер, Стейнер; Maximilian Raoul Steiner)

выдающийся американский кинокомпозитор, трёхкратный обладатель премии «Оскар» за лучшую музыку к фильму. Штайнер родился в Вене, в театральной семье, его дед, Максимилиан Штайнер, был директором венского театра «Театр ан дер Вин», его отец, Габор Штайнер, был импресарио венского колеса обозрения на Пратере. Крёстным отцом будущего композитора стал Рихард Штраус. Штайнер с детства имел выдающиеся музыкальные способности, уже в 16 лет он окончил Венскую высшую школу музыки и изобразительных искусств, пройдя четырёхлетний курс обучения за два года. Среди его преподавателей были в числе прочих Иоганнес Брамс и Густав Малер. В 15 лет состоялся его дебют в качестве композитора и дирижёра с опереттой «Прекрасная гречанка». В 1904—1914 годах Штайнер был дирижёром и аранжировщиком в Великобритании, преимущественно в Лондоне. После объявления Первой мировой войны он стал врагом Англии. Лишь благодаря дружбе с герцогом Вестминстерским он смог уехать в Нью-Йорк с 32 долларами в кармане. В Нью-Йорке он поначалу работал дирижёром, художественным руководителем и аранжировщиком бродвейских оперетт и мюзиклов, написанных, среди прочих, Виктором Гербертом, Джеромом Керном, Винсентом Юмансом и Джорджем Гершвиным. В 1916 году он впервые стал сочинять для кинематографа. Предположительно в это же время он американизировал своё имя, став Стайнером вместо Штайнера. В 1929 году на Стайнера обратил своё внимание Голливуд и пригласил его для оркестровки киноверсии шоу бродвейского импресарио Флоренза Зигфелда «Рио Рита» для кинокомпании «RKO Pictures», затем последовали ещё несколько фильмов. Дебют Стайнера в качестве кинокомпозитора состоялся в фильме «Симаррон» в 1931 году. Настоящий успех пришел к композитору после выхода на экраны в 1933 году фильма «Кинг-Конг». Музыку к этому фильму он писал в соавторстве с начинающим композитором Бернхардом Кауном. Впервые в истории кино они наложили диалоги на музыку, что значительно усилило драматический эффект фильма, и создали один из первых в истории кино музыкальных сценариев. В 1935 году Стайнер был дважды выдвинут на «Оскар» за фильм Джона Форда «Последний патруль» и «Весёлая разведённая» режиссёра Марка Сэндрича. В следующем году Стайнер получил свой первый «Оскар» за музыку к фильму Форда «Осведомитель» (1935). Этот «Оскар», однако, он получил как руководитель музыкального отдела кинокомпании «RKO Pictures» (композиторы до 1939 года на «Оскар» не номинировались). Затем последовало ещё несколько фильмов-мюзиклов с участием звёздной пары Фред Астер и Джинджер Роджерс, например Цилиндр (1935) и Роберта (1935). В 1936 году Стайнер оставил кинокомпанию «RKO Pictures», став руководителем музыкального отдела кинокомпании Дэвида Селзника «Selznick International Pictures». В 1937 году ещё две его работы были номинированы на «Оскар»: «Сады Аллаха» (1936) и «Атака лёгкой кавалерии» (1936). В апреле 1937 года он подписал долгосрочный контракт с кинокомпанией «Warner Bros.» и в том же году сочинил ставший знаменитым звук фанфар к фильму «Товарищ», на протяжении нескольких десятков лет являвшийся визитной карточкой каждого фильма компании.

[700x663]

[700x663]

Памятная доска в честь Макса Стайнера в Вене.

Его музыка к фильму «Жизнь Эмиля Золя» (1937) вновь стала номинантом на «Оскар» 1938 года. В 1939 году на «Оскар» номинирована его работа к фильму «Иезавель».В 1939 году Селзник «одалживает» Стайнера у «Warner Bros.» для написания музыки к фильму «Унесённые ветром», на весь сценарий у него было только три месяца времени. Одновременно с этим он работал над музыкой еще к трём фильмам «Warner Bros.»: «Мы не одиноки», «Мрачная победа» («Победить темноту») и «Четыре женщины». Стайнер был номинирован на «Оскар» 1940 года за оба фильма: «Унесённые ветром» и «Мрачная победа», но проиграл «Волшебнику страны Оз» композитора Герберта Стотхарта. Тем не менее, «Унесённые ветром» стал по оценке Американского института киноискусства вторым в списке «Лучшая музыка в американских фильмах за 100 лет».Следующий раз Стайнер был номинирован на «Оскар» в 1941 году за фильм «Письмо», ставший первым в череде совместных фильмов с легендарным американским режиссёром Уильямом Уайлером. В следующем году он вновь был выдвинут на «Оскар» за фильм «Сержант Йорк». В 1943 году Стайнер получил свой второй «Оскар» за фильм «Вперёд, путешественник», а в 1944 году номинирован за фильм «Касабланка», ставший одним из самых лучших его работ. Свой третий и последний «Оскар» Стайнер получил в 1945 году за фильм «С тех пор как ты ушла» одновременно с очередной номинацией за фильм «Приключения Марка Твена». Но череда номинаций на этом не закончилась: 1946 год — «Рапсодия в голубых тонах», 1947 — «Ночь и день», 1948 — «Жизнь с отцом» и «Моя дикая ирландская роза», 1949 — «Джонни Белинда», 1950 — «За лесом», 1951 — «Огонь и стрела», 1953 — «Чудо Фатимской богоматери» и «Певец джаза», 1955 — «Восстание Кейна» и 1956 — «Боевой клич». В 1953 году Стайнер открыл своё собственное музыкальное издательство. В 1956 году он закончил своё сотрудничество с Уильямом Уайлером фильмом «Искатели», признанным лучшим вестерном всех времён и народов. В 1958 году Стайнер вернулся в «Warner Bros.», несмотря на то, что контракт его закончился ещё в 1953 году и создал ещё ряд работ на протяжении нескольких лет. Последней большой композиторской работой стал фильм 1965 года «Двое на гильотине».В 1963 году Стайнер начал работу над своей автобиографией, которая так никогда не была опубликована. Макс Стайнер скончался в Беверли-Хиллз 28 декабря 1971 года. Макс Стайнер по праву считается одним из самых продуктивных и успешных композиторов Голливуда. Он был номинирован на «Оскар» 18 раз — рекорд, который смогли побить только композиторы Альфред Ньюман и Джон Уильямс. Кроме того, трижды он был номинирован на эту премию еще до её присуждения композиторам. Он написал музыку к 300 фильмам, большинство из которых считается классическими произведениями и более 1200 произведений в целом. Стайнер создавал музыку для всех жанров кино: вестернов, мелодрам, драм, комедий, мюзиклов и криминальных фильмов, а также сериалов, таких как «Мэверик» (1957) и других. Стайнер стал одним из первых композиторов, писавших музыку для кино, поэтому его часто упоминают как «отца музыки для фильмов». Наряду с такими композиторами как Франц Ваксман, Эрих Корнгольд, Альфред Ньюман и Миклош Рожа Стайнер занимает видное место в создании традиции киномузыки. В списке 25 лучших саундтреков за 100 лет его музыка к фильмам «Кинг-Конг» (1933) и «Унесённые ветром» занимают 13 и 2 место соответственно. Кроме Стайнера в этот списке дважды упомянуты Бернард Херрманн, Элмер Бернстайн и Джерри Голдсмит. Только Джон Уильямс смог побить этот рекорд (3 раза). Он удостоен звезды 1551 на Голливудской аллее славы. В 1995 году он был введен в национальный Зал славы композиторов. Стайнер был любимым композитором Бетт Дэвис. Учреждённое им «Общество Макса Cтайнера» присуждает почётное членство за особенно удачную музыкальную интерпретацию произведений Cтайнера. В 2003 году фотография Макса Стайнера появилась на одной из американских почтовых марок. Затем последовало ещё несколько фильмов-мюзиклов с участием звёздной пары Фред Астер и Джинджер Роджерс, например Цилиндр (1935) и Роберта (1935). В 1936 году Стайнер оставил кинокомпанию «RKO Pictures», став руководителем музыкального отдела кинокомпании Дэвида Селзника «Selznick International Pictures». В 1937 году ещё две его работы были номинированы на «Оскар»: «Сады Аллаха» (1936) и «Атака лёгкой кавалерии» (1936). В апреле 1937 года он подписал долгосрочный контракт с кинокомпанией «Warner Bros.» и в том же году сочинил ставший знаменитым звук фанфар к фильму «Товарищ», на протяжении нескольких десятков лет являвшийся визитной карточкой каждого фильма компании. Его музыка к фильму «Жизнь Эмиля Золя» (1937) вновь стала номинантом на «Оскар» 1938 года. В 1939 году на «Оскар» номинирована его работа к фильму «Иезавель».В 1939 году Селзник «одалживает» Стайнера у «Warner Bros.» для написания музыки к фильму «Унесённые ветром», на весь сценарий у него было только три месяца времени. Одновременно с этим он работал над музыкой еще к трём фильмам «Warner Bros.»: «Мы не одиноки», «Мрачная победа» («Победить темноту») и «Четыре женщины». Стайнер был номинирован на «Оскар» 1940 года за оба фильма: «Унесённые ветром» и «Мрачная победа», но проиграл «Волшебнику страны Оз» композитора Герберта Стотхарта. Тем не менее, «Унесённые ветром» стал по оценке Американского института киноискусства вторым в списке «Лучшая музыка в американских фильмах за 100 лет».Следующий раз Стайнер был номинирован на «Оскар» в 1941 году за фильм «Письмо», ставший первым в череде совместных фильмов с легендарным американским режиссёром Уильямом Уайлером. В следующем году он вновь был выдвинут на «Оскар» за фильм «Сержант Йорк». В 1943 году Стайнер получил свой второй «Оскар» за фильм «Вперёд, путешественник», а в 1944 году номинирован за фильм «Касабланка», ставший одним из самых лучших его работ. Свой третий и последний «Оскар» Стайнер получил в 1945 году за фильм «С тех пор как ты ушла» одновременно с очередной номинацией за фильм «Приключения Марка Твена». Но череда номинаций на этом не закончилась: 1946 год — «Рапсодия в голубых тонах», 1947 — «Ночь и день», 1948 — «Жизнь с отцом» и «Моя дикая ирландская роза», 1949 — «Джонни Белинда», 1950 — «За лесом», 1951 — «Огонь и стрела», 1953 — «Чудо Фатимской богоматери» и «Певец джаза», 1955 — «Восстание Кейна» и 1956 — «Боевой клич». В 1953 году Стайнер открыл своё собственное музыкальное издательство. В 1956 году он закончил своё сотрудничество с Уильямом Уайлером фильмом «Искатели», признанным лучшим вестерном всех времён и народов. В 1958 году Стайнер вернулся в «Warner Bros.», несмотря на то, что контракт его закончился ещё в 1953 году и создал ещё ряд работ на протяжении нескольких лет. Последней большой композиторской работой стал фильм 1965 года «Двое на гильотине».В 1963 году Стайнер начал работу над своей автобиографией, которая так никогда не была опубликована. Макс Стайнер скончался в Беверли-Хиллз 28 декабря 1971 года. Макс Стайнер по праву считается одним из самых продуктивных и успешных композиторов Голливуда. Он был номинирован на «Оскар» 18 раз — рекорд, который смогли побить только композиторы Альфред Ньюман и Джон Уильямс. Кроме того, трижды он был номинирован на эту премию еще до её присуждения композиторам. Он написал музыку к 300 фильмам, большинство из которых считается классическими произведениями и более 1200 произведений в целом. Стайнер создавал музыку для всех жанров кино: вестернов, мелодрам, драм, комедий, мюзиклов и криминальных фильмов, а также сериалов, таких как «Мэверик» (1957) и других. Стайнер стал одним из первых композиторов, писавших музыку для кино, поэтому его часто упоминают как «отца музыки для фильмов». Наряду с такими композиторами как Франц Ваксман, Эрих Корнгольд, Альфред Ньюман и Миклош Рожа Стайнер занимает видное место в создании традиции киномузыки. В списке 25 лучших саундтреков за 100 лет его музыка к фильмам «Кинг-Конг» (1933) и «Унесённые ветром» занимают 13 и 2 место соответственно. Кроме Стайнера в этот списке дважды упомянуты Бернард Херрманн, Элмер Бернстайн и Джерри Голдсмит. Только Джон Уильямс смог побить этот рекорд (3 раза). Он удостоен звезды 1551 на Голливудской аллее славы. В 1995 году он был введен в национальный Зал славы композиторов. Стайнер был любимым композитором Бетт Дэвис. Учреждённое им «Общество Макса Cтайнера» присуждает почётное членство за особенно удачную музыкальную интерпретацию произведений Cтайнера. В 2003 году фотография Макса Стайнера появилась на одной из американских почтовых марок. Избранная Фильмография: 1931: Симаррон / Cimarron; 1933: Кинг-Конг / King Kong; 1933: Сын Конга / Son of Kong; 1933: Маленькие женщины / Little Women; 1933: Полёт в Рио / Flying Down to Rio; 1934: Потерянный патруль / The Lost Patrol; 1934: Бремя страстей человеческих / Of Human Bondage; 1934: Весёлая разведённая / The Gay Divorcee; 1935: Роберта / Roberta; 1935: Осведомитель / The Informer; 1935: Цилиндр / Top Hat; 1935: Три мушкетёра / The Three Musketeers; 1936: Маленький лорд Фаунтлерой /Little Lord Fauntleroy; 1936: Сады Аллаха / The Garden of Allah; 1936: Атака лёгкой кавалерии / The Charge of the Light Brigade; 1937: Звезда родилась / A Star Is Born; 1937: Жизнь Эмиля Золя / The Life of Emile Zola; 1937: Товарищ/ Tovarich; 1938: Приключения Тома Сойера / The Adventures of Tom Sawyer; 1938: Иезавель / Jezebel; 1938: Ангелы с грязными лицами / Angels with Dirty Faces; 1938: Утренний патруль / The Dawn Patrol; 1938: Удивительный доктор Клиттерхаус / The Amazing Dr. Clitterhouse; 1939: Додж-сити / Dodge City; 1939: Мрачная победа/ Победить темноту / Dark Victory; 1939: Мы не одиноки / We are not alone; 1939: Унесённые ветром / Gone with the Wind; 1940: Письмо / The Letter;1940: Дорога на Санта-Фе / Santa Fe Trail; 1941: Пикирующий бомбардировщик / Dive Bomber; 1941: Сержант Йорк / Sergeant York; 1941: Великая ложь / The Great Lie; 1942: Касабланка / Casablanca; 1942: Вперёд, путешественник / Now, Voyager; 1942: В этом наша жизнь / In This Our Life; 1943: Миссия в Москву / Mission to Moscow; 1944: С тех пор как вы ушли / Since You Went Away; 1944: Мышьяк и старые кружева / Arsenic and Old Lace; 1944: Приключения Марка Твена / The Adventures of Mark Twain; 1945: Сан-Антонио / San Antonio; 1945: Рапсодия в голубых тонах / Rhapsody in Blue; 1946: Украденная жизнь / A Stolen Life; 1946: Глубокий сон / The Big Sleep; 1946: Ночь и день / Night and Day; 1947: Жизнь с отцом / Life with Father; 1947: Моя дикая ирландская роза / My Wild Irish Rose; 1948: Сокровища Сьерра-Мадре / The Treasure of the Sierra Madre; 1948: Ки-Ларго / Key Largo; 1948: Похождения дона Жуана / Adventures Of Don Juan; 1948: Джонни Белинда /Johnny Belinda;1949: За лесом / Beyond the Forest; 1949: Белая горячка / White Heat;1950: Огонь и стрела / The Flame and the Arrow; 1952: Чудо Фатимской богоматери / The Miracle of Our Lady of Fatima; 1953: Певец джаза / The Jazz Singer; 1954: Восстание Кейна / The Caine Mutiny; 1955: Боевой клич / Battle Cry; 1956: Искатели / The Searchers; 1959: Летнее место / A Summer Place (Theme U.S.#1 Hit Single); 1959: Джон Пол Джонс / John Paul Jones; 1960: Темнота наверху лестницы / The Dark at the Top of the Stairs.

[525x700]

[525x700]

1889

Арус Восканян (армянское имя — Արուս Ոսկանյան; имя при рождении — Арусяк Тиграновна Дарбасян, Արուսյակ Տիգրանի Դարբասյան)

советская армянская актриса. Родилась в Константинополе, Османская империя. Молодые годы провела в Анкаре, получила хорошее образование. Играть на сцене начала в Константинополе в 1908 году. В 1910 году переехала в российское Закавказье и поселилась в Баку, где стала членом Бакинской армянской труппы, в составе которой получила известность ролями Офелии и Дездемоны в, соответственно, «Гамлете» и «Отелло» Уильяма Шекспира и Соны и Сусан в, соответственно, «Злом духе» и «Намусе» Ширванзаде. Вышла замуж за Иосифа Восканяна, актёра той же труппы. В 1917 году переехала в Тифлис (ныне Тбилиси, Грузия), где стала играть в местных театрах и была членом Армянского драматического общества; с 1921 года, переехав в Ереван, стала одной из ведущих актрис 1-го Государственного театра Армении, (с 1937 года называется Армянский театр имени Сундукяна). В 1935 году получила звание Народной артистки Армянской ССР. После начала Великой Отечественной войны выступала в госпиталях и на предприятиях как мастер художественного слова. Умерла в городе Ереван, Армянская ССР, СССР, от брюшного тифа 20 июля 1943 года.

Критиками отмечались филигранная разработка деталей в её актёрской манере, мастерство сценической речи и отточенная сценическая форма, а также подчёркивалось стремление актрисы придать классическим образам современное звучание. В советской время новую трактовку получили в исполнении Восканян роли Антигоны (одноимённое произведение Софокла, 1922), Норы (1937). Восканян принимала активное участие в воплощении советской драматургии на национальной сцене, играла роли Римы ("Яд" Луначарского, 1926), Ксении ("Разлом", 1928), Пановой ("Любовь Яровая", 1927). Создала значительные образы в классической драматургии - Маргарит ("Из-за чести" Ширванзаде, 1923), Ануш ("Дядя Багдасар" Пароняна, 1927), Катарина ("Укрощение строптивой", 1У23). Реалистическое искусство Восканян противостояло формалистическим и натуралистическим тенденциям, она создала высоко драматические образы, одухотворённые и поэтичные. Для творчества Восканян характерны большая сценическая культура, тонкая разработка деталей, смена контрастов, чёткая сценическая форма, мастерство речи. Героини Восканян были овеяны задушевным лиризмом, исполнены жизнеутверждения, какие бы трагическую конфликты они ни переживали. Подлинно трагедийное звучание приобрело исполнение Восканян ролей Катерины, Кручининой ("Гроза", 1935, "Без вины виноватые", 1939), леди Макбет (1933). Восканян создала героические образы (Зейнаб - "Измена" Сумбатова, 1941, Царица - "Страна родная" Демирчяна, 1940); в то же время с блестящим комедийным мастерством играла Сюзанну ("Женитьба Фигаро". 1933), Маню ("Чужой ребёнок" Шкваркина, 1934).

[700x486]

[700x486]

Мемориальная доска установлена в Ереване (улица Республики, бывшая Алавердян) на доме, где в 1935-1943 годах жила Восканян.

Значительным этапом в творчестве Восканян была её работа над драматургией Горького (Настя - "На дне", 1932, Ращель - "Васса Железнова", 1937). В годы Великой Отечественной войны Восканян создала волнующий, глубоко патриотичный образ Марии Николаевны ("Русские люди" Симонова, 1942), выступала как мастер художественного слова на предприятиях, в госпиталях. Своей деятельностью Восканян способствовала сближению армянского театрального искусства с русской театральной культурой и его приобщению к общемировым театральным процессам. Народная артистка Армянской ССР (1935). Заслуженная артистка Армянской ССР (25 января 1927). Библиография: Арутюнян С., Арус Восканян, Ереван, 1953; Зарян Р., Арус Восканян, Ереван, 1957; Э.Мурадян, неопубликованные воспоминания под общим названием «Занавес дней» 1940 г. — документальный фильм «Юбилей Арус Восканян», режиссёр Г.Баласанян.

[470x700]

[470x700]

1889

Соломон Захарович Каценбоген

советский юрист, социолог и философ, профессор, в разные годы возглавлявший СГУ имени Н.Г.Чернышевского и ЛГПИ имени А.И.Герцена. Один из основоположников научной социологии в СССР. Соломон Захарович Каценбоген родился в Минске. 1898—1910 годы — учеба в одной из минских гимназий, а затем одной из гимназий Гродно. 1904—1905 годы — участие в протестных выступлениях, из-за чего исключен из минской гимназии. 1910—1914 годы — учеба на экономическом факультете Киевского коммерческого института. 1914—1917 годы — учеба на юридическом факультете Петроградского психоневрологического института. март — ноябрь 1917 года — заместитель председателя Бобруйского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (от меньшевиков). февраль 1919 года — июль 1920 года — народный комиссар социального обеспечения Литовско-Белорусской ССР. с декабря 1920 года — заместитель народного комиссара просвещения Белорусской ССР. с июля 1921 года — сентябрь 1925 года — работа в Белорусском государственном университете. 1925—1932 годы — работа в Саратовском государственном университете. 1925—1928 годы — декан факультета хозяйства и права и одновременно заведующий кафедрой исторического материализма. 1928—1932 — ректор Саратовского государственного университета. 1932—1935 — ректор Педагогического института имени А.И.Герцена в Ленинграде. 1939—1946 — преподавал в Уральском государственном университете. В 1930-е годы арестовывался НКВД по обвинению в контрреволюционной националистической и троцкистской деятельности. Умер в Челябинске 1 сентября 1946 года. Публикации: Книги, монографии, учебные пособия; Каценбоген С.З. Марксистская социология. — 2013. — 140 страниц — ISBN 5458532120; Каценбоген С.З. Первобытный человек. Опыт социологического анализа этнографического романа Ренэ Марана «Батуала». — Минск: Белтрестпечать, 1923. — 50 страниц; Каценбоген С.З. Что такое марксизм? (Философские и Социологические основания). — Минск: Белгосиздат, 1925. — 157 страниц. Литература: Аникин Л.С. С.З. Каценбоген и развитие социологии в Саратове // Российское общество в зеркале социологии: Сборник научных трудов / Под редакцией профессора Г.В.Дыльнова. Саратов: Издательство «Научная книга», 2007; Сметанин В.Н., Теслин В.С., Сдобнов Д.А. Зарождение юридического образования в Саратове // Вестник Саратовской государственной академии права, 2011. — № 1 (77). — Страницы 202—203.

[542x700]

[542x700]

1889

Армандо Хулио Реверон (испанское имя — Armando Julio Reverón)

один из крупнейших художников Венесуэлы ХХ столетия. Занимался также скульптурой и графикой. В 1896 году А.Реверон переезжает в венесуэльский городок Валенсию и живёт в семье Родригеса Хоски. Первым учителем рисунка для юного Армандо был его дядя по материнской линии, Рикардо Монтилла, изучавший ранее искусство в Нью-Йорке. В доме Монтиллы Армандо познакомился и подружился с его дочерью Долорес Тривиезо, ставшей моделью для ранных работ А.Реверона. В это же время Реверон знакомится с молодым живописцем Цезарем Прието, посоветовавшим ему поступить в каракасскую Национальную академию изящных искусств (Academia Nacional de Bellas Artes). В Академии учителями А.Реверона были Эмилио Маури, Антонио Герреа Торо и Педро Зепра (в 1908—1911 годах). Заметив его значительный художественный талант, молодой художник получает от своих профессоров предложение продолжить своё образование в Европе. В 1911 он прибывает в Барселону и поступает в местную Школу изобразительных искусств (Escuela de Artes y Oficios y Bellas Artes), в 1912—1913 годах А.Реверон обучается в мадридской Академии изобразительных искусств Сан-Фернандо, в классе Антонио Муньеса Дегрейна, у которого учился в своё время Сальвадор Дали. В Испании молодой художник тщательно изучает полотна Ф.Гойи, Д.Веласкеса и Эль Греко. В 1914 году А.Реверон приезжает во Францию, живёт в Париже и много рисует — пейзажи парижских окрестностей, городок Шантильи на Уазе и др. Вернувшись в Венесуэлу в 1915 году, он вступает в 1916 году в модернистскую группу «Общество изящных искусств»(«Círculo de Bellas Artes»), члены которой выступали против академизма в современной живописи. Входившие в неё художники основали независимую студию, занимавшуюся в том числе и обучением. Члены группы предпочитали изображать на своих полотнах преимущественно природу и жанровые сценки. В 1916 году А.Реверон пишет свои первые пейзажи в синих тонах, открывая т. н. «синий период» в своём творчестве. В 1917 он переезжает в город Ла-Гуайра и зарабатывает на жизнь там преподаванием рисунка для детей в богатых семьях. В 1918 знакомится на карнавале с Хуанитой Мота, своей постоянной моделью, подругой и в будущем — женой. В 1919 году Реверон знакомится также с прибывшим в Венесуэлу художником-иллюстратором и пейзажистом Николаем Фердинандовым, оказавшим большое влияние на творчество венесуэльского художника. В 1921 году художник селится в небольшом городке Макуто, в центральной части венесуэльского побережья, и приступает к сооружению своего дома-мастерской El Castillete, в котором провёл всю свою оставшуюся жизнь. Здесь он пишет множество полотен-пейзажей, изображающих яркость и сочность тропической природы. В 1924—1925 годах «синий период» сменяется в творчестве А.Реверона вторым — «белым периодом», продолжавшимся до 1932 года. В 1933 году проходит в Каракасе первая крупная выставка работ А.Реверона, в Каракасском атенее (Ateneo de Caracas), затем его работы экспонируются в галерее Кати Гранофф в Париже. В том же году художник временно прекращает занятия живописью, у него проявляются первые признаки нервного заболевания. В 1936 он вновь начинает рисовать, в творчестве А.Реверона наступает третий — «период сепии», при этом многие его работы посвящены морским видам, видам побережья и порту Ла-Гуайра. С 1939 года художник начинает разрабатывать и создавать куклы, пишет полотна, изображавшие женские фигуры. В 1945 году, в результате нового обострения невроза, он вынужден был лечь в больницу на лечение. После выхода из больницы, в 1947 году Реверон вновь конструирует множество кукол. Он занят также изготовлением фурнитуры, музыкальных инструментов, масок и т. п. В 1953 году, после нового приступа болезни, А.Реверон возвращается к занятиям живописью. В этом же году, незадолго до его смерти, художнику присваивается Национальная премия в области живописи (Premio Nacional de Pintura). Скончался в Каракасе в госпитале 18 сентября 1954 года. В 1974 году в резиденции А.Реверона El Castillete был открыт музей его творчества. В 1952 в Венесуэле режиссёр Маргот Венасерраф отсняла получасовой документальный фильм об А.Ревероне. В мае 2011 года в Венесуэле был снят художественный фильм, рассказывающий о жизни этого художника под названием «Reveron La Pelicula». Режиссёр — Диего Рискес, в главной роли (Армандо Риверона) снимался Луиджи Скиаманна. Литература: Boulton, Alfredo. S/F: «Biografía de Armando Reverón 1886—1954». Colección Venezolanos del Siglo XX. Fundación Eugenio Mendoza. Caracas — Venezuela; Calzadilla, Juan. 1979: «Armando Reverón». Ernesto Armitano Editor. Caracas — Venezuela; Díaz Legórburu, Raúl, (comp.) 1975; «Armando Reverón», 10 ensayos. Concejo Municipal del Distrito Federal, Caracas — Venezuela; Fundación Armando Reverón. 1992: «Esta luz como para magos: Armando Reverón, visto por Mariano Picón Salas y otros». Caracas –Venezuela; Galería De Arte Nacional. 1993: «Donación Miguel Otero Silva. Arte venezolano en las colecciones de la Galería de Arte Nacional y el Museo de Anzoátegui». Consejo Nacional de la Cultura (CONAC). y Fundación Galería de Arte Nacional; Liscano, Juan. 1994: «El erotismo creador en Armando Reverón». Fundación Galería de Arte Nacional. Caracas — Venezuela.

[465x700]

[465x700]

1889

Зигфрид Хенрици (немецкое имя — Sigfrid Henrici)

немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал танковых войск, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями. Родился в Зосте. В сентябре 1907 года поступил на военную службу фанен-юнкером (кандидат в офицеры), в артиллерийский полк. С января 1909 — лейтенант. В начале войны — в артиллерии. С декабря 1914 года — старший лейтенант. С мая 1915 года — в авиации (артиллерийский наблюдатель). С октября 1916 года — командир авиационного батальона наблюдения. С августа 1918 года — капитан. За время войны награждён Железными крестами обеих степеней и Рыцарским крестом дома Гогенцоллернов. Продолжил службу в рейхсвере, в артиллерии. К началу Второй мировой войны — начальник артиллерии 16-го армейского корпуса, генерал-майор. В сентябре-октябре 1939 года — участвовал в Польской кампании. В мае-июне 1940 года — участвовал во Французской кампании, награждён планками к Железным крестам обеих степеней (повторное награждение). С марта 1941 года — командир 16-й моторизованной дивизии, с 1 июня 1941 года — генерал-лейтенант. С 22 июня 1941 года — участвовал в германо-советской войне. Бои на Украине. В октябре 1941 года — награждён Рыцарским крестом. С ноября 1942 года — командующий 40-м танковым корпусом. С января 1943 года — в звании генерал танковых войск. В августе 1943 года — награждён Золотым немецким крестом, в декабре 1943 года — награждён Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту. С ноября 1943 года — в командном резерве (по болезни). С сентября 1944 года — вновь командующий 40-м танковым корпусом. 9 мая 1945 года — взят в советский плен. Отпущен на свободу в октябре 1955 года. Умер в Бад-Наухайме (Веттерау, Административный округ Дармштадт, Гессен, Германия) 8 ноября 1964 года. Литература: Fellgiebel, Walther-Peer (2000). Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939—1945. Friedburg, Germany: Podzun-Pallas. ISBN 3-7909-0284-5.

[446x700]

[446x700]

1890

Кларенс Браун (Clarence Brown)

американский кинорежиссёр и продюсер, обладатель «Кубка Муссолини» Венецианского кинофестиваля (1935), премии BAFTA в номинации «Награда объединённых наций» (1951) и именной звезды на Голливудской «Аллее славы» (1960). Наиболее известен по режиссуре фильмов «Плоть и дьявол» (1926), «Анна Кристи» (1930), «Анна Каренина» (1935), «Жена против секретарши» (1936) и «Они встретились в Бомбее» (1941), в большинстве из которых были задействованы любимые актёры Кларенса Брауна — Грета Гарбо и Кларк Гейбл; именно Браун открыл талант Гарбо. Браун — шестикратный номинант на премию «Оскар» и единственный режиссёр в мире с таким количеством номинаций, никогда не удостоившийся ни одной статуэтки. Стиль Брауна казался обманчиво простым, однако подобная лёгкость была результатом громадной заботы. Как режиссёр, Браун был обеспокоен не только актёрской игрой, но и освещением, монтажом, построением истории — каждой деталью процесса создания фильма. Ситуации его лент, в которых он добился сильного натурализма, были всегда убедительными. По словам самого Брауна, всем этим он был обязан кинорежиссёру Морису Турнёру, который проложил ему дорогу в кинематограф. Кларенс Леон Браун родился в городе Клинтон, штат Массачусетс, США, в семье производителя хлопка Ларкина Х. Брауна. Вся семья переехала на юг, когда мальчику было одиннадцать лет. После окончания Ноксвильсской средней школы, Браун поступил в университет Теннесси, успешно окончив и его в девятнадцать лет с двумя степенями в инженерном деле. Отец хотел, чтобы сын пошел по его стопам и занялся производством хлопка, однако увлечение Кларенса автомобилями сподвигло его покинуть родной дом и переехать в Иллинойс, где Браун устроился на работу в компанию «Moline Automobile Company», а позже в «Stevens-Duryea». В 1913—1914 годах Браун впервые заинтересовался кинематографом и посетил кинокомпанию «Peerless Studio», где взял несколько фильмов для просмотра. Среди них были ленты Фрэнка Крэйна, Альбера Капеллани, Эмиля Шотара и Мориса Турнёра. После просмотра картин Браун твёрдо решил стать кинорежиссёром. Для этого он отправился в Нью-Йорк, для того, чтобы познакомиться с одним из этих четырёх режиссёров. Пересекая боро Форт Ли на пароме, он услышал, как несколько человек разговаривали о Морисе Турнёре, в частности о том, что режиссёр подыскивает себе помощника. Добравшись до Нью-Йорка, Браун нашёл Турнёра на съёмочной площадке нового фильма «Детёныш». Прождав режиссёра до шести часов вечера, Браун все-таки добился того, чтобы его взяли на новую работу. До 1919 года Браун продолжал работать на Турнёра, пока сам не нашел интересную историю, на основе которой можно было бы снять фильм. Сценарий написал сам Браун совместно с актёром Джоном Гилбертом. Как признавался сам Браун, вся съёмочная группа была целиком «зелёной»: от оператора до художника-постановщика. Даже Джон Гилберт никогда до этого не писал сценарии. После завершения съёмочного процесса Браун посмотрел картину вместе с Морисом Турнёром и Джоном Гилбертом, последнему из которых она крайне не понравилась: «Бог мой! Он испортил мою историю! Это — худший фильм, который я видел в своей жизни!» — кричал он. Браун расстроился, опустил плечи, и подумал, что, вероятно, ему не стать хорошим кинорежиссёром. В монтажной комнате к нему подошёл Турнёр, и сказал, что фильм был великолепным. «Великий искупитель» — именно такое название дали ленте, которая стала настоящим хитом. Картина стала дебютом Брауна в большом кино. После этого Браун еще несколько лет работал совместно с Турнёром, срежиссировав несколько фильмов, в том числе «Последний из Могикан» и «Глупые матроны». В середине 1920-х годов Браун начал работать на продюсера Жюля Брулатура, который, как выяснилось, продюсировал почти все фильмы Турнёра. Наиболее примечательные картины Брауна 1920-х годов — «Женщина-простушка» (1925), «Орёл» (1925) и «Плоть и дьявол» (1926). Наиболее тяжело Брауну далось создание «Орла» — экранизации романа Александра Пушкина «Дубровский», главную роль в котором исполнил Рудольф Валентино. Позже Браун признавался, что наибольшее удовольствие ему доставила работа с Гретой Гарбо и самим Валентино, который скончался через год после выхода ленты на экран. «Плоть и дьявол», по мнению режиссёра, открыла талант Гарбо, а на съёмочной площадке этого фильма между актрисой и Джеком Гилбертом завязался любовный роман. Спустя четыре года Браун впервые в своей жизни был выдвинут на премию «Оскар» за режиссёрскую работу фильмов «Анна Кристи» и «Романс», но на церемонии вручения проиграл Льюису Майлстоуну. Впоследствии режиссёр ещё пять раз был номинирован на премию: за режиссёрские работы фильмов «Вольная душа» (1931), «Человеческая комедия» (1943), «Национальный бархат» (1944) и «Оленёнок» (1946). В 1952 году Кларенс Браун снял свой последний фильм «Плимутское приключение» и заявил об уходе из кино. Морис Турнёр, учитель Брауна, ушёл из жизни в 1961 году, когда Кларенс находился в Санкт-Морице, Швейцария. Как только режиссёру сообщили трагическую новость, тот сразу же вылетел из Швейцарии и похоронил друга. Свою автобиографию, написанную в 1968 году, Браун завершил словами: «Я обязан всем, что у меня есть в мире, Морису Турнёру. Сейчас я покончил с кинематографом. Я закончил свою работу. Я закончил свою жизнь. Я не видел и двух фильмов за последние десять лет. Почему? Да потому, что я, как старая огненная лошадь, которая продолжает бежать, когда слышит звон колокола. Если я смотрю картину и она мне не нравится — все в порядке. Но если она мне нравится, старые инстинкты начинают работать, а я хочу продолжить своё дело и вернуться к работе.» — Кларенс Браун. Перешагнув черту в 90 лет, Браун проживал в городе Санта-Моника, штат Калифорния, где 17 августа 1987 года и скончался в медицинском центре «Сейнт-Джон» от отказа почки. Браун никогда не был женат и не оставил после себя детей. Литература: Кевин Браунлоу — The Parade’s Gone By — University of California Press, 1968. Фильмография: 1920 – «Великий искуситель», оригинальное название – «The Great Redeemer», режиссёр; 1920 - «Последний из Могикан», оригинальное название – «The Last of the Mohicans», режиссёр; 1921 - «Глупые матроны», оригинальное название – «The Foolish Matrons», режиссёр; 1923 - «Не женись ради денег», оригинальное название – «Don't Marry for Money», режиссёр; 1923 - «Оправдательный приговор», оригинальное название – «The Acquittal», режиссёр; 1924 - «Сигнальная башня», оригинальное название – «The Signal Tower», режиссёр; 1924 - «Бабочка», оригинальное название – «Butterfly», режиссёр; 1925 - «Тлеющий пожар», оригинальное название – «Smouldering Fires», режиссёр; 1925 - «Женщина-простушка», оригинальное название – «The Goose Woman», режиссёр; 1925 - «Орёл», оригинальное название – «The Eagle», режиссёр; 1926 - «Плоть и дьявол», оригинальное название – «Flesh and the Devil», режиссёр; 1926 - «Кики», оригинальное название – «Kiki», режиссёр; 1928 - «След 98-го», оригинальное название – «The Trail of '98», режиссёр; 1928 - «Женщина, крутившая романы», оригинальное название – «A Woman of Affairs», режиссёр; 1929 - «Женщина дела», оригинальное название – «Wonder of Women», режиссёр; 1929 - «Голубые береты», оригинальное название – «Navy Blues», режиссёр; 1930 - «Анна Кристи», оригинальное название – «Anna Christie», режиссёр; 1931 - «Вдохновление», оригинальное название – «Inspiration», режиссёр; 1931 - «Вольная душа», оригинальное название – «A Free Soul», режиссёр; 1932 - «Эмма», оригинальное название – «Emma», режиссёр; 1932 - «Летти Линтон», оригинальное название – «Letty Lynton», режиссёр; 1932 - «Сын-дочь», оригинальное название – «The Son-Daughter», режиссёр; 1933 - «Забегая наперёд», оригинальное название – «Looking Forward», режиссёр; 1933 - «Ночной полёт», оригинальное название – «Night Flight», режиссёр; 1934 - «Сэйди Макки», оригинальное название – «Sadie McKee», режиссёр; 1934 - «В цепи», оригинальное название – «Chained», режиссёр; 1935 - «Анна Каренина», оригинальное название – «Anna Karenina», режиссёр; 1935 - «Ах, дикость!», оригинальное название – «Ah, Wilderness!», режиссёр; 1936 - «Жена против секретарши», оригинальное название – «Wife vs. Secretary», режиссёр; 1936 - «Великолепная инсинуация», оригинальное название – «The Gorgeous Hussy», режиссёр; 1937 - «Завоевание», оригинальное название – «Conquest», режиссёр; 1938 - «Из человеческих сердец», оригинальное название – «Of Human Hearts», режиссёр; 1939 - «Восторг идиота», оригинальное название – «Idiot's Delight», режиссёр; 1939 - «Идут дожди», оригинальное название – «The Rains Came», режиссёр; 1940 - «Эдисон, человек», оригинальное название – «Edison, the Man», режиссёр; 1941 - «Приходи со мной жить», оригинальное название – «Come Live with Me», режиссёр; 1941 - «Они встретились в Бомбее», оригинальное название – «They Met in Bombay», режиссёр; 1943 - «Человеческая комедия», оригинальное название – «The Human Comedy», режиссёр; 1944 - «Белые скалы Дувра», оригинальное название – «The White Cliffs of Dover», режиссёр; 1944 - «Национальный бархат», оригинальное название – «National Velvet», режиссёр; 1946 - «Оленёнок», оригинальное название – «The Yearling», режиссёр; 1947 - «Песня любви», оригинальное название – «Song of Love», режиссёр; 1949 - «Осквернитель праха», оригинальное название – «Intruder in the Dust», режиссёр; 1950 - «Порадовать женщину», оригинальное название – «To Please a Lady», режиссёр; 1951 - «Ангелы у кромки поля», оригинальное название – «Angels in the Outfield», режиссёр; 1951 - «Это большая страна», оригинальное название – «It's a Big Country», режиссёр; 1952 - «Когда в Риме», оригинальное название – «When in Rome», режиссёр 1952 - «Плимутское приключение», оригинальное название – «Plymouth Adventure», режиссёр.

[476x700]

[476x700]

1890

Альфред Йодль (немецкое имя — Alfred Jodl)

военный деятель Германии, начальник Штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта, генерал-полковник (с 1 февраля 1944). 7 мая 1945 года подписал Акт капитуляции Германии. Рассматривался Нюрнбергским трибуналом как один из главных военных преступников и по решению суда был повешен. Альфред Йодль родился в Вюрцбурге, в семье отставного капитана артиллерии баварской армии. Начал военную службу в июле 1910 года фенрихом (кандидат в офицеры) в 4-м Баварском полку полевой артиллерии. Произведён в лейтенанты в октябре 1912 года. В начале войны командовал артиллерийским взводом, 24 августа 1914 года был тяжело ранен (в бедро) осколком гранаты, вернулся на службу в марте 1915 года. В ноябре 1914 года награждён Железным крестом II класса. В мае 1915 года тяжело заболел, до декабря 1916 года числился в запасном батальоне 4-го Баварского артполка. С января 1916 года — обер-лейтенант. С декабря 1916 года — командир батареи (в различных артполках, в том числе в австрийском). С мая 1917 года — адъютант 19-го Баварского артполка. Награждён Железным крестом I класса (в мае 1918 года), и ещё двумя орденами (баварским и австрийским). После войны продолжил службу в рейхсвере, командир батареи в различных частях (1919—1923). В 1920 году окончил секретные курсы офицера Генерального штаба. С сентября 1921 года — капитан. В 1923—1924 годах учился в Берлинском университете. В 1924—1931 годах — в штабе 7-й пехотной дивизии (Мюнхен). Произведён в майоры. В январе 1932 года переведён в Военное министерство, с октября 1932 года — начальник группы в оперативном управлении министерства. С октября 1933 года — подполковник. В 1934—1935 годах — командировка в турецкую армию. С июля 1935 года — начальник отдела оперативного управления штаба вермахта. В августе 1935 года произведён в полковники. С февраля 1938 года — начальник оперативного управления штаба вермахта. С ноября 1938 года — начальник 44-го артиллерийского командования (в Австрии). С апреля 1939 года — генерал-майор. С 27 августа 1939 года — вновь начальник оперативного управления штаба вермахта. Во время Второй мировой войны возглавлял оперативное управление Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии (ОКВ). 19 июля 1940 года, после Французской кампании, произведён в генерал-лейтенанты и в тот же день — в генералы артиллерии. 30 января 1944 года Йодлю присвоено звание генерал-полковника. 20 июля 1944 года получил знак за ранение (во время покушения Штауффенберга на Гитлера). 7 мая 1945 года награждён Рыцарским крестом Железного креста и в тот же день награждён Дубовыми Листьями (№ 865) к Рыцарскому кресту. В своих воспоминаниях о встрече с Йодлем осенью 1943 года Маннергейм, ещё раз подтвердив своё решение не допускать вовлечения Финляндии в тотальную войну, так описывает ответ Йодля: «Ни у одной нации нет большего долга, чем сохранение своей страны. Все другие точки зрения должны уступить этому путь, и никто не имеет права требовать, чтобы какой-либо народ стал умирать во имя другого народа.» В одной из своих записей в дневнике, сделанных в самом конце войны, он пишет: «Если у армии не осталось никаких резервов, то борьба до последнего солдата не имеет никакого смысла». Но в это время, в связи со сложившейся в государстве ситуацией, эта тема была запретной. После захвата союзниками моста у Ремагена Гитлером было составлено указание о «летучих полевых судах», согласно которому любой военнослужащий, независимо от его ранга, подлежал расстрелу на месте без суда и следствия, если он, по мнению суда, проявил трусость. 23 мая 1945 года Йодль вместе с остальными членами правительства Дёница был арестован во Фленсбурге. Судим Нюрнбергским трибуналом как один из главных военных преступников. На допросах Йодль ссылался на известное положение о том, что солдат не может нести ответственность за решения политиков. Несмотря на то, что ни Генеральный штаб, ни Верховное командование вермахта (OKW) преступными организациями признаны не были, а вермахту обвинения вообще не были предъявлены, Международный трибунал признал его виновным и приговорил к смертной казни. После опубликования Московского заявления от 30 октября 1943 года, подписанного совместно представителями Великобритании, США и СССР, было признано, что отныне незаконные действия, совершаемые по приказу командира или правительства, не снимают ответственности с исполнителя этих приказов. По естественным причинам под этим изменением военных кодексов не было подписи Германии. Дополнительно была сделана оговорка, что долгом солдата является выполнение любого приказа, преступность которого не очевидна. В противоположном случае не выполнивший приказ мог быть оправдан.

[700x539]

[700x539]

На рассвете 16 октября 1946 года генерал-полковник Альфред Йодль был повешен. Последними словами были: «Приветствую тебя, Германия!» Тело его было кремировано, а прах тайно вывезен и развеян. Йодль был полностью оправдан при пересмотре дела мюнхенским судом в феврале 1953 года, однако уже в сентябре того же года баварский министр «политического освобождения» под давлением общественности отозвал решение об отмене приговора нюрнбергского суда.

[500x700]

[500x700]

Надгробие семейства Йодль

Награды: Железный крест, 1-го и II класса; Знак за ранение чёрный; Почётный крест ветерана войны (1934); Медаль «В память 13 марта 1938 года» (1938); Рыцарский крест железного креста с Дубовыми Листьями; Рыцарский крест (7 мая 1945); Дубовые листья (№ 865) (7 мая 1945). Литература: Залесский К.А. Кто был кто в Третьем рейхе. — Москва: АСТ, 2002. — 944 страницы — 5000 экземпляров — ISBN 5-271-05091-2; Митчем С., Мюллер Дж. Командиры Третьего рейха. — Смоленск: Русич, 1995. — 480 с. — (Тирания). — 10 000 экземпляров — ISBN 5-88590-287-9; Гордиенко А.Н. Командиры Второй мировой войны. Том 1., Минск, 1997. ISBN 985-437-268-5; Correlli Barnett. Hitler's Generals. — New York, NY: Grove Press, 1989. — 528 p. — ISBN 0-802-13994-9; Gerd F. Heuer. Die Generalobersten des Heeres, Inhaber Höchster Kommandostellen 1933—1945. — 2. — Rastatt: Pabel-Moewig Verlag GmbH, 1997. — 224 p. — (Dokumentationen zur Geschichte der Kriege). — ISBN 3-811-81408-7.

1890

Жан Пьо (фанцузское имя — Jean Piot)

французский фехтовальщик, олимпийский чемпион и чемпион мира. Дядя Мориса Пьо. Родился в Сен-Кантене. В 1928 году принял участие в Олимпийских играх в Амстердаме, где занял 5-е место в командном первенстве на саблях. В 1932 году на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе завоевал золотые медали в командных первенствах на шпагах и рапирах, а также принял участие в соревнованиях по фехтованию на саблях, но неудачно. В 1934 году завоевал золотую медаль в командном первенстве на шпагах на Международном первенстве по фехтованию в Варшаве (в 1937 году оно задним числом было признано чемпионатом мира). В 1936 году принял участие в Олимпийских играх в Берлине, где занял 5-е место в командном первенстве на саблях. Жан Пьо стал тренером фехтовальной школы при префектуре полиции Парижа (Salle d’Armes de la Préfecture de Police de Paris), и занимал эту должность вплоть до 1946 года. Впоследствии три поколения семьи Пьо стали известными фехтовальщиками Франции, выступая за эту школу. Умер 15 декабря 1951 года.

1891

Антон Достлер (немецкое имя — Anton Dostler)

немецкий офицер, генерал пехоты во время Второй мировой войны. В первом военном трибунале союзников после войны Достлер был признан виновным в военных преступлениях и приговорен к смерти через расстрел.

Карьера до 1939

Родился в городе Мюнхен, Королевство Бавария, Германская империя. 23 июня 1910 года Достлер Королевским указом зачислен фанен-юнкером в 6-й Баварский пехотный полк «императора Вильгельма, короля Пруссии», в котором он 28 октября 1912 года становится лейтенантом. 4 декабря 1915 он получает в своё подчинение первое подразделение, проходя службу в 3-м Королевском Баварском армейском корпусе, и уже 14 января 1916 года он получает звание старший лейтенант. 18 октября 1918 присваивается звание капитан. После войны Достлер поступает на службу в рейхсвер. 1 октября 1924 Достлер был переведён в Берлин для работы в Абвере. Одновременно он начинает учёбу в Берлинском университете. 1 апреля 1932 становится майором.

Вторая мировая война

С 24 августа 1939 года по 5 февраля 1940 года Достлер работал Операционным начальником в генеральном штабе 7-й армии вермахта. Затем становится начальником штаба XXV армейского корпуса, где он получает 1 сентября 1941 звание генерал-майор. 1 января 1943 года присваивается звание генерал-лейтенант. 22 июня 1943 года Достлер становится командиром XXXXII армейского корпуса и временно командиром VII армейского корпуса. 5 января 1944 года Антон Достлер принял командование LXXV армейским корпусом.

Расправа над американскими солдатами

22 марта 1944 года пятнадцать военнослужащих армии США (в том числе два офицера) высадились на побережье Италии приблизительно в 100 километрах к северу от города Специя (пляж Sca, расположенный между городами Бонассола и Фрамура), и 400 километрах позади фронта на тот момент. Их миссия состояла в том, чтобы уничтожить тоннель железной дороги между Специей и Генуей. Два дня спустя группа была захвачена итальянскими солдатами и передана немецкой армии. Они были доставлены в город Специя, где содержались около штаба 135-й крепостной бригады[источник не указан 146 дней], которой командовал полковник Алмерс. Непосредственно штаб входил в состав штаба 75-го армейского корпуса, под командованием генерала Достлера. Захваченные американские солдаты были допрошены, и один из американских офицеров рассказал задачи и цели их миссии. Эту информацию передали генералу Достлеру в штаб 75-го армейского корпуса. Достлер в свою очередь сообщил об этом немецкому главнокомандующему в Италии, генерал-фельдмаршалу Альберту Кессельрингу. Кессельринг приказал расстрелять американцев. На следующий день, 25 марта, Достлер послал телеграмму в штаб 135-й бригады с приказом расстрелять захваченных солдат. Офицер штаба Достлера, Александр фюрст фон Дона-Шлобиттен, который должен был передать телеграмму в штаб 135-й бригады, сделать это отказался. Как он писал позже в мемуарах, солдаты добровольно сдались в немецкий плен после того, как выполнение миссии потерпело неудачу. Донна-Шлобиттен был уверен в статусе американцев, так как он сам внёс их в журнал боевых действий, и с американцами нужно было обращаться как с военнопленными. Но в силу своего низкого воинского звания он не имел возможности остановить расправу. Донна-Шлобиттен в мае 1944 года был уволен из рядов вооружённых сил из-за отказа выполнить приказ и политической неблагонадёжности. В итоге Достлер сам передал команду о расстреле.

Понимая, что приказ был довольно резким, офицеры 135-й бригады связались с Достлером в попытке избежать расстрела. Достлер послал другую телеграмму, приказывая Алмерсу выполнить распоряжение. Две последних попытки были сделаны офицерами по телефону. Но несмотря на это, все усилия были безуспешны, и пятнадцать пленных американцев были казнены утром 26 марта 1944 года.

Трибунал и казнь

8 мая 1945 генерал Достлер был арестован американцами и предстал перед Военным трибуналом США в провинции Казерта по обвинению в расстреле 15-ти военнослужащих американской диверсионной группы. В свою защиту Антон Достлер приводил приказ Гитлера от 18 октября 1942 года, который предписывал немедленный расстрел пойманных солдат союзников. Достлер утверждал, что был лишь передаточным звеном в отправке приказа полковнику Алмерсу. Однако суд не внял его аргументам и 12 октября 1945 года приговорил его к смертной казни через расстрел. Этот приговор часто связывается с понятием юстиция победителя. Приговор создал прецедент для Нюрнбергских процессов, так как союзники не признавали ссылку на более высокое командование. Следует заметить, что Кессельринг, который собственно и отдал приказ о расстреле, казни избежал. Антон Достлер был казнён 1 декабря 1945 года в городе Аверса, провинция Казерта, Италия. Расстрел был заснят на чёрно-белый фотоаппарат и кинокамеры.

Генерал Антон Достлер на военном трибунале

Генерал Антон Достлер, привязанный к столбу перед расстрелом

Труп генерала Достлера после расстрела

Награды: Железный крест (1914) II и I классов; Баварский орден «За военные заслуги» IV класса с мечами; Медаль «В память 13 марта 1938 года»; Медаль «В память 1 октября 1938 года» с пряжкой Пражский замок; Медаль «За зимнюю кампанию на Востоке 1941/1942»; Медаль «За выслугу лет в Вермахте» от IV до I класса.

1891

Махмуд Мухтар (Мохтар) (арабское имя — محمود مختار)

египетский скульптор. Несмотря на свою раннюю смерть, оказал огромное влияние на современное египетское искусство и считается основоположником современной национальной скульптурной школы в стране. Родился в небольшой деревне Неша близ Тунбары у города Эль-Махалла-эль-Кубра в регионе дельты Нила. Переехал с матерью в Каир, где в 1908 г. поступил в новообразованную Школу изобразительного искусства (Художественный институт). В 1911 г. получил стипендию на изучение искусства в парижской Школе изящных искусств, где учился у скульптора Жюля Кутана, а с 1914 года посещал мастерскую Огюста Родена. Умер в городе Каир, Египет, 28 марта 1934 года.

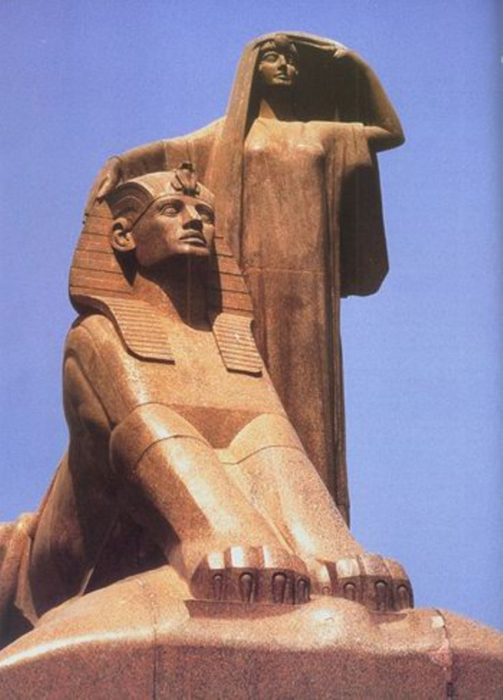

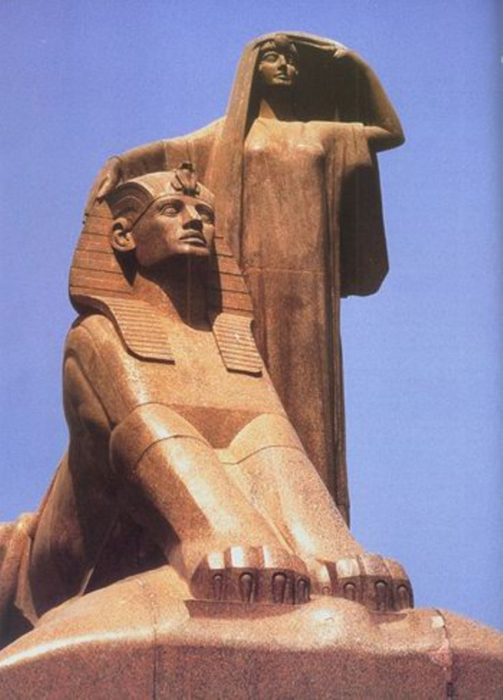

Скульптура «Возрождение Египта», 1919—1928, у ворот Каирского университета

Работы

Во Франции он подружился с членами партии «Вафд». Под их влиянием он создал прототип своего знаменитого гранитного монумента «Возрождение Египта» («Пробуждение Египта», 1919—1928), который сначала был возведён на Площади Рамзеса в 1928 г., а в настоящее время стоит напротив Моста Каирского Университета. В целом, в своих монументальных произведениях, пронизанных пафосом идей национального возрождения, отсылая к стилистике творений мастеров Древнего Египта, стремился утверждать таким образом наследственную связь современного и древнего египетского искусства. Завоевав множество призов в Париже и Каире, Мухтар также получил известность своими двумя монументальными статуями, изображавшими Саада Заглула (одна в Александрии, вторая в Каире, 1930—1933). В камерной пластике создал станковую галерею поэтичных, символически-обобщённых образов египетских крестьян-феллахов («Крестьянка», мрамор, 1928; «Хамсин», известняк, 1929; «Пастух», бронза, 1930). Среди других его известных скульптур: «Хранитель секретов», «Изида» и «Невеста Нила».

«Невеста Нила», ок. 1928.

Музей

В Каире в 1952 году открыт Музей Мухтара, где помещено множество его работ. Литература: Ковтунович О., Махмуд Мухтар, Москва, 1971.

1891

Эрнст Хильдинг Вальдемар Нильссон (шведское имя — Ernst Hilding Waldemar Nilsson)

шведский борец вольного и греко-римского стилей, бронзовый призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира. Родился в городе Мальмё, Швеция, На Летних Олимпийских играх 1912 года в Стокгольме боролся по греко-римской борьбе в весовой категории до 82,5 килограммов (средний вес «B»). Проиграв в первом и четвёртом кругах из дальнейшего турнира выбыл. В 1913 году завоевал звание чемпиона мира в тяжёлом весе по греко-римской борьбе. На Летних Олимпийских играх 1920 года в Антверпене боролся в весовой категории свыше 82,5 килограммов (тяжёлый вес) как в соревнованиях по греко-римской, так и по вольной борьбе. В греко-римской борьбе проиграл в четвертьфинале и в дальнейшем выбыл из борьбы за призовые места. В вольной борьбе проиграл в полуфинале. В схватке за третье место с Фредериком Мейером по каким-то причинам была зафиксирована ничья, что не допускалось правилами. До сей поры имеется неопределённость: были ли вручены две бронзовые медали или оба борца остались на четвёртом месте. В официальном отчёте оба борца числятся на третьем месте. В 1922 году во второй раз стал чемпионом мира по греко-римской борьбе. В 1923 году победил на чемпионате Северных стран. На Летних Олимпийских играх 1920 года в Антверпене боролся в весовой категории свыше 82,5 килограммов (тяжёлый вес) как в соревнованиях по греко-римской, так и по вольной борьбе. В греко-римской борьбе проиграв в первом и четвёртом кругах из дальнейшего турнира выбыл. В вольной борьбе добрался до финальной встречи, но там проиграл. В турнире за второе место снова проиграл, а в турнире за третье место отказался участвовать. Умер в родном городе 11 февраля 1971 года.

1891

Вальтер Герман Феттер (немецкое имя — Walther Hermann Vetter)

немецкий музыковед, педагог, профессор Берлинского университета имени Гумбольдта (1946—1958). Лауреат Национальной премии ГДР (1951). Родился в городе Берлин, Германская империя. Сын капельмейстера Йоханнеса Веттера (1860—1928), члена-основателя Берлинского филармонического оркестра. С 1910 года изучал музыковедение, историю искусств и философию в Университете в Галле-Виттенберге. Затем, до 1914 года обучался в Лейпцигской консерватории (по классу дирижёрства); музыковедческое образование получил в Лейпцигском университете у Г.Аберта. Участник Первой мировой войны. Служил сперва в армейском музыкальном корпусе (1914/1915), затем рядовым солдатом, сражался под Верденом. В 1921—1927 годах — музыкальный редактор в Данциге. С 1928 года преподавал музыкально-теоретические дисциплины и дирижирование в Галле, Гамбурге, Бреслау, Грейфсвальде, Познани (с 1936 — профессор); в 1946—1958 годах — в Берлинском университете имени Гумбольдта. Руководил в Берлине баховскими торжествами (1950). В центре научных интересов Феттера были вопросы истории музыки от античности до начала XIX века. В 1950—1960 годах — член правления ассоциации композиторов и музыковедов ГДР. В 1947—1958 был вице-президентом, почётный член Общества музыковедения (с 1961). Член ЛДПГ. Умер в родном городе 1 апреля 1967 года. Избранные публикации: The Image of Italian music and art presented in German literature (1965); Heinrich wölfflin und die musikalische Stilforschung (1964); Die Gründung und der Begründer des Hallischen Musikwissenschaftlichen Seminars. Erinnerungen an die Anfänge des heutigen Instituts für Musikwissenschaft (1963); Italienische Opernkomponisten um Georg Christoph Wagenseil, ein stilkundlicher Versuch (1963); Dem Gedenken an Wilhelm Heinitz (1963); Der deutsche Charakter der italienischen Oper Georg Christoph Wagenseils (1962); Zur Stilproblematik der italienischen Oper des 17. und 18. Jahrhunderts (1962); Pariser Novellen, ein deutscher Musiker in Paris (1961); Mythos-Melos-Musica, ausgewählte Aufsätze zur Musikgeschichte (1961); Das Wissen und die soziale Rolle der Musik. Streiflichter auf das Wirken Hanns Eislers (1961); Voraussetzung und Zweck in der Musikwissenschaft (1960); In memoriam Walter Serauky (1960); Gedanken zur musikalischen Biographie. Hans Joachim Moser zum siebzigsten Geburtstage (1959); Mythos-Melos-Musica. Ausgewählte Aufsätze zur Musikgeschichte (1957); Festschrift zum 175jãhrigen Bestehen der Gewandhauskonzerte 1781—1956 (1956); Dem achtzigjährigen Max Schneider (1955); Schuberts Klassizität. Aus der ungedruckten Festschrift zum 75. Geburtstage Fritz Steins (1955); Der Kapellmeister Bach, Versuch einer Deutung Bachs auf Grund seines Wirkens als Kapellmeister in Köthen (1950); Max Dessoir zum Gedächnis (1948); Ost und West in der Musikgeschichte (1948); Beethoven und die militarisch-politischen Ereignisse seiner Zeit (1943); Johann Sebastian Bach, Leben und Werk (1938); Die antike Musik in der Beleuchtung durch Aristoteles (1936); Musikalische Sinndeutung des antiken Nomos (1935); Franz Schubert (1934). Литература: Музыкальная энциклопедия. (1973—1982). «Советская энциклопедия», «Советский композитор»

1891

Пётр Павлович Филиппов

российский и советский футболист, полузащитник и тренер. Заслуженный мастер спорта СССР (1946). Родился в городе Санкт-Петербург, Российская империя. Член петербургской футбольной семьи братьев Филипповых (остальные — Александр, Сергей и Георгий). Родился в семье петербургского купца 2-й гильдии Павла Дмитриевича Филиппова и его супруги Елизаветы Михайловны. В семье было пятеро сыновей — Дмитрий, Александр, Сергей, Георг, Пётр и три дочери — Елизавета, Надежда и Антонина. В Великобритании получил высшее техническое образование. В 1912—1914 годах играл в любительской команде «Норсимен» Эдмонтон, Лондон (en:Edmonton, London) во время стажировки в лесокомпании «Воксхолл». Выступал за петербургские/ленинградские команды «Коломяги» (1914—1923), «Спартак» Петроградский район (1924—1926), «Стадион им. Ленина» (1927—1928). Многократный чемпион Петербурга/Ленинграда. Играл за сборные города (1915—1928, капитан команды в 1915—1925), РСФСР (1923), чемпион РСФСР (1924), вице-чемпион СССР (1924). В 1924—1925 годах провёл два официальных и 11 неофициальных матчей за сборную СССР, в 1925 был капитаном команды. В «44-х» (журнал «ФиС»)— № 1 (1928). Неоднократный чемпион РСФСР и СССР по хоккею с мячом. В 1936—1938 годах тренировал ленинградский «Сталинец», считающийся предшественником «Зенита», в 1940 — «Зенит» и тбилисское «Динамо». Скончался в родном городе после второго инфаркта 9 октября 1965 года. Похоронен на Большеохтинском кладбище.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

[700x700]

[700x700]1888

Макс Стайнер (также немецкий вариант — Штайнер, неправильно: Штейнер, Стейнер; Maximilian Raoul Steiner)

выдающийся американский кинокомпозитор, трёхкратный обладатель премии «Оскар» за лучшую музыку к фильму. Штайнер родился в Вене, в театральной семье, его дед, Максимилиан Штайнер, был директором венского театра «Театр ан дер Вин», его отец, Габор Штайнер, был импресарио венского колеса обозрения на Пратере. Крёстным отцом будущего композитора стал Рихард Штраус. Штайнер с детства имел выдающиеся музыкальные способности, уже в 16 лет он окончил Венскую высшую школу музыки и изобразительных искусств, пройдя четырёхлетний курс обучения за два года. Среди его преподавателей были в числе прочих Иоганнес Брамс и Густав Малер. В 15 лет состоялся его дебют в качестве композитора и дирижёра с опереттой «Прекрасная гречанка». В 1904—1914 годах Штайнер был дирижёром и аранжировщиком в Великобритании, преимущественно в Лондоне. После объявления Первой мировой войны он стал врагом Англии. Лишь благодаря дружбе с герцогом Вестминстерским он смог уехать в Нью-Йорк с 32 долларами в кармане. В Нью-Йорке он поначалу работал дирижёром, художественным руководителем и аранжировщиком бродвейских оперетт и мюзиклов, написанных, среди прочих, Виктором Гербертом, Джеромом Керном, Винсентом Юмансом и Джорджем Гершвиным. В 1916 году он впервые стал сочинять для кинематографа. Предположительно в это же время он американизировал своё имя, став Стайнером вместо Штайнера. В 1929 году на Стайнера обратил своё внимание Голливуд и пригласил его для оркестровки киноверсии шоу бродвейского импресарио Флоренза Зигфелда «Рио Рита» для кинокомпании «RKO Pictures», затем последовали ещё несколько фильмов. Дебют Стайнера в качестве кинокомпозитора состоялся в фильме «Симаррон» в 1931 году. Настоящий успех пришел к композитору после выхода на экраны в 1933 году фильма «Кинг-Конг». Музыку к этому фильму он писал в соавторстве с начинающим композитором Бернхардом Кауном. Впервые в истории кино они наложили диалоги на музыку, что значительно усилило драматический эффект фильма, и создали один из первых в истории кино музыкальных сценариев. В 1935 году Стайнер был дважды выдвинут на «Оскар» за фильм Джона Форда «Последний патруль» и «Весёлая разведённая» режиссёра Марка Сэндрича. В следующем году Стайнер получил свой первый «Оскар» за музыку к фильму Форда «Осведомитель» (1935). Этот «Оскар», однако, он получил как руководитель музыкального отдела кинокомпании «RKO Pictures» (композиторы до 1939 года на «Оскар» не номинировались). Затем последовало ещё несколько фильмов-мюзиклов с участием звёздной пары Фред Астер и Джинджер Роджерс, например Цилиндр (1935) и Роберта (1935). В 1936 году Стайнер оставил кинокомпанию «RKO Pictures», став руководителем музыкального отдела кинокомпании Дэвида Селзника «Selznick International Pictures». В 1937 году ещё две его работы были номинированы на «Оскар»: «Сады Аллаха» (1936) и «Атака лёгкой кавалерии» (1936). В апреле 1937 года он подписал долгосрочный контракт с кинокомпанией «Warner Bros.» и в том же году сочинил ставший знаменитым звук фанфар к фильму «Товарищ», на протяжении нескольких десятков лет являвшийся визитной карточкой каждого фильма компании.

[700x663]

[700x663] Памятная доска в честь Макса Стайнера в Вене.

Его музыка к фильму «Жизнь Эмиля Золя» (1937) вновь стала номинантом на «Оскар» 1938 года. В 1939 году на «Оскар» номинирована его работа к фильму «Иезавель».В 1939 году Селзник «одалживает» Стайнера у «Warner Bros.» для написания музыки к фильму «Унесённые ветром», на весь сценарий у него было только три месяца времени. Одновременно с этим он работал над музыкой еще к трём фильмам «Warner Bros.»: «Мы не одиноки», «Мрачная победа» («Победить темноту») и «Четыре женщины». Стайнер был номинирован на «Оскар» 1940 года за оба фильма: «Унесённые ветром» и «Мрачная победа», но проиграл «Волшебнику страны Оз» композитора Герберта Стотхарта. Тем не менее, «Унесённые ветром» стал по оценке Американского института киноискусства вторым в списке «Лучшая музыка в американских фильмах за 100 лет».Следующий раз Стайнер был номинирован на «Оскар» в 1941 году за фильм «Письмо», ставший первым в череде совместных фильмов с легендарным американским режиссёром Уильямом Уайлером. В следующем году он вновь был выдвинут на «Оскар» за фильм «Сержант Йорк». В 1943 году Стайнер получил свой второй «Оскар» за фильм «Вперёд, путешественник», а в 1944 году номинирован за фильм «Касабланка», ставший одним из самых лучших его работ. Свой третий и последний «Оскар» Стайнер получил в 1945 году за фильм «С тех пор как ты ушла» одновременно с очередной номинацией за фильм «Приключения Марка Твена». Но череда номинаций на этом не закончилась: 1946 год — «Рапсодия в голубых тонах», 1947 — «Ночь и день», 1948 — «Жизнь с отцом» и «Моя дикая ирландская роза», 1949 — «Джонни Белинда», 1950 — «За лесом», 1951 — «Огонь и стрела», 1953 — «Чудо Фатимской богоматери» и «Певец джаза», 1955 — «Восстание Кейна» и 1956 — «Боевой клич». В 1953 году Стайнер открыл своё собственное музыкальное издательство. В 1956 году он закончил своё сотрудничество с Уильямом Уайлером фильмом «Искатели», признанным лучшим вестерном всех времён и народов. В 1958 году Стайнер вернулся в «Warner Bros.», несмотря на то, что контракт его закончился ещё в 1953 году и создал ещё ряд работ на протяжении нескольких лет. Последней большой композиторской работой стал фильм 1965 года «Двое на гильотине».В 1963 году Стайнер начал работу над своей автобиографией, которая так никогда не была опубликована. Макс Стайнер скончался в Беверли-Хиллз 28 декабря 1971 года. Макс Стайнер по праву считается одним из самых продуктивных и успешных композиторов Голливуда. Он был номинирован на «Оскар» 18 раз — рекорд, который смогли побить только композиторы Альфред Ньюман и Джон Уильямс. Кроме того, трижды он был номинирован на эту премию еще до её присуждения композиторам. Он написал музыку к 300 фильмам, большинство из которых считается классическими произведениями и более 1200 произведений в целом. Стайнер создавал музыку для всех жанров кино: вестернов, мелодрам, драм, комедий, мюзиклов и криминальных фильмов, а также сериалов, таких как «Мэверик» (1957) и других. Стайнер стал одним из первых композиторов, писавших музыку для кино, поэтому его часто упоминают как «отца музыки для фильмов». Наряду с такими композиторами как Франц Ваксман, Эрих Корнгольд, Альфред Ньюман и Миклош Рожа Стайнер занимает видное место в создании традиции киномузыки. В списке 25 лучших саундтреков за 100 лет его музыка к фильмам «Кинг-Конг» (1933) и «Унесённые ветром» занимают 13 и 2 место соответственно. Кроме Стайнера в этот списке дважды упомянуты Бернард Херрманн, Элмер Бернстайн и Джерри Голдсмит. Только Джон Уильямс смог побить этот рекорд (3 раза). Он удостоен звезды 1551 на Голливудской аллее славы. В 1995 году он был введен в национальный Зал славы композиторов. Стайнер был любимым композитором Бетт Дэвис. Учреждённое им «Общество Макса Cтайнера» присуждает почётное членство за особенно удачную музыкальную интерпретацию произведений Cтайнера. В 2003 году фотография Макса Стайнера появилась на одной из американских почтовых марок. Затем последовало ещё несколько фильмов-мюзиклов с участием звёздной пары Фред Астер и Джинджер Роджерс, например Цилиндр (1935) и Роберта (1935). В 1936 году Стайнер оставил кинокомпанию «RKO Pictures», став руководителем музыкального отдела кинокомпании Дэвида Селзника «Selznick International Pictures». В 1937 году ещё две его работы были номинированы на «Оскар»: «Сады Аллаха» (1936) и «Атака лёгкой кавалерии» (1936). В апреле 1937 года он подписал долгосрочный контракт с кинокомпанией «Warner Bros.» и в том же году сочинил ставший знаменитым звук фанфар к фильму «Товарищ», на протяжении нескольких десятков лет являвшийся визитной карточкой каждого фильма компании. Его музыка к фильму «Жизнь Эмиля Золя» (1937) вновь стала номинантом на «Оскар» 1938 года. В 1939 году на «Оскар» номинирована его работа к фильму «Иезавель».В 1939 году Селзник «одалживает» Стайнера у «Warner Bros.» для написания музыки к фильму «Унесённые ветром», на весь сценарий у него было только три месяца времени. Одновременно с этим он работал над музыкой еще к трём фильмам «Warner Bros.»: «Мы не одиноки», «Мрачная победа» («Победить темноту») и «Четыре женщины». Стайнер был номинирован на «Оскар» 1940 года за оба фильма: «Унесённые ветром» и «Мрачная победа», но проиграл «Волшебнику страны Оз» композитора Герберта Стотхарта. Тем не менее, «Унесённые ветром» стал по оценке Американского института киноискусства вторым в списке «Лучшая музыка в американских фильмах за 100 лет».Следующий раз Стайнер был номинирован на «Оскар» в 1941 году за фильм «Письмо», ставший первым в череде совместных фильмов с легендарным американским режиссёром Уильямом Уайлером. В следующем году он вновь был выдвинут на «Оскар» за фильм «Сержант Йорк». В 1943 году Стайнер получил свой второй «Оскар» за фильм «Вперёд, путешественник», а в 1944 году номинирован за фильм «Касабланка», ставший одним из самых лучших его работ. Свой третий и последний «Оскар» Стайнер получил в 1945 году за фильм «С тех пор как ты ушла» одновременно с очередной номинацией за фильм «Приключения Марка Твена». Но череда номинаций на этом не закончилась: 1946 год — «Рапсодия в голубых тонах», 1947 — «Ночь и день», 1948 — «Жизнь с отцом» и «Моя дикая ирландская роза», 1949 — «Джонни Белинда», 1950 — «За лесом», 1951 — «Огонь и стрела», 1953 — «Чудо Фатимской богоматери» и «Певец джаза», 1955 — «Восстание Кейна» и 1956 — «Боевой клич». В 1953 году Стайнер открыл своё собственное музыкальное издательство. В 1956 году он закончил своё сотрудничество с Уильямом Уайлером фильмом «Искатели», признанным лучшим вестерном всех времён и народов. В 1958 году Стайнер вернулся в «Warner Bros.», несмотря на то, что контракт его закончился ещё в 1953 году и создал ещё ряд работ на протяжении нескольких лет. Последней большой композиторской работой стал фильм 1965 года «Двое на гильотине».В 1963 году Стайнер начал работу над своей автобиографией, которая так никогда не была опубликована. Макс Стайнер скончался в Беверли-Хиллз 28 декабря 1971 года. Макс Стайнер по праву считается одним из самых продуктивных и успешных композиторов Голливуда. Он был номинирован на «Оскар» 18 раз — рекорд, который смогли побить только композиторы Альфред Ньюман и Джон Уильямс. Кроме того, трижды он был номинирован на эту премию еще до её присуждения композиторам. Он написал музыку к 300 фильмам, большинство из которых считается классическими произведениями и более 1200 произведений в целом. Стайнер создавал музыку для всех жанров кино: вестернов, мелодрам, драм, комедий, мюзиклов и криминальных фильмов, а также сериалов, таких как «Мэверик» (1957) и других. Стайнер стал одним из первых композиторов, писавших музыку для кино, поэтому его часто упоминают как «отца музыки для фильмов». Наряду с такими композиторами как Франц Ваксман, Эрих Корнгольд, Альфред Ньюман и Миклош Рожа Стайнер занимает видное место в создании традиции киномузыки. В списке 25 лучших саундтреков за 100 лет его музыка к фильмам «Кинг-Конг» (1933) и «Унесённые ветром» занимают 13 и 2 место соответственно. Кроме Стайнера в этот списке дважды упомянуты Бернард Херрманн, Элмер Бернстайн и Джерри Голдсмит. Только Джон Уильямс смог побить этот рекорд (3 раза). Он удостоен звезды 1551 на Голливудской аллее славы. В 1995 году он был введен в национальный Зал славы композиторов. Стайнер был любимым композитором Бетт Дэвис. Учреждённое им «Общество Макса Cтайнера» присуждает почётное членство за особенно удачную музыкальную интерпретацию произведений Cтайнера. В 2003 году фотография Макса Стайнера появилась на одной из американских почтовых марок. Избранная Фильмография: 1931: Симаррон / Cimarron; 1933: Кинг-Конг / King Kong; 1933: Сын Конга / Son of Kong; 1933: Маленькие женщины / Little Women; 1933: Полёт в Рио / Flying Down to Rio; 1934: Потерянный патруль / The Lost Patrol; 1934: Бремя страстей человеческих / Of Human Bondage; 1934: Весёлая разведённая / The Gay Divorcee; 1935: Роберта / Roberta; 1935: Осведомитель / The Informer; 1935: Цилиндр / Top Hat; 1935: Три мушкетёра / The Three Musketeers; 1936: Маленький лорд Фаунтлерой /Little Lord Fauntleroy; 1936: Сады Аллаха / The Garden of Allah; 1936: Атака лёгкой кавалерии / The Charge of the Light Brigade; 1937: Звезда родилась / A Star Is Born; 1937: Жизнь Эмиля Золя / The Life of Emile Zola; 1937: Товарищ/ Tovarich; 1938: Приключения Тома Сойера / The Adventures of Tom Sawyer; 1938: Иезавель / Jezebel; 1938: Ангелы с грязными лицами / Angels with Dirty Faces; 1938: Утренний патруль / The Dawn Patrol; 1938: Удивительный доктор Клиттерхаус / The Amazing Dr. Clitterhouse; 1939: Додж-сити / Dodge City; 1939: Мрачная победа/ Победить темноту / Dark Victory; 1939: Мы не одиноки / We are not alone; 1939: Унесённые ветром / Gone with the Wind; 1940: Письмо / The Letter;1940: Дорога на Санта-Фе / Santa Fe Trail; 1941: Пикирующий бомбардировщик / Dive Bomber; 1941: Сержант Йорк / Sergeant York; 1941: Великая ложь / The Great Lie; 1942: Касабланка / Casablanca; 1942: Вперёд, путешественник / Now, Voyager; 1942: В этом наша жизнь / In This Our Life; 1943: Миссия в Москву / Mission to Moscow; 1944: С тех пор как вы ушли / Since You Went Away; 1944: Мышьяк и старые кружева / Arsenic and Old Lace; 1944: Приключения Марка Твена / The Adventures of Mark Twain; 1945: Сан-Антонио / San Antonio; 1945: Рапсодия в голубых тонах / Rhapsody in Blue; 1946: Украденная жизнь / A Stolen Life; 1946: Глубокий сон / The Big Sleep; 1946: Ночь и день / Night and Day; 1947: Жизнь с отцом / Life with Father; 1947: Моя дикая ирландская роза / My Wild Irish Rose; 1948: Сокровища Сьерра-Мадре / The Treasure of the Sierra Madre; 1948: Ки-Ларго / Key Largo; 1948: Похождения дона Жуана / Adventures Of Don Juan; 1948: Джонни Белинда /Johnny Belinda;1949: За лесом / Beyond the Forest; 1949: Белая горячка / White Heat;1950: Огонь и стрела / The Flame and the Arrow; 1952: Чудо Фатимской богоматери / The Miracle of Our Lady of Fatima; 1953: Певец джаза / The Jazz Singer; 1954: Восстание Кейна / The Caine Mutiny; 1955: Боевой клич / Battle Cry; 1956: Искатели / The Searchers; 1959: Летнее место / A Summer Place (Theme U.S.#1 Hit Single); 1959: Джон Пол Джонс / John Paul Jones; 1960: Темнота наверху лестницы / The Dark at the Top of the Stairs.

[525x700]

[525x700]1889

Арус Восканян (армянское имя — Արուս Ոսկանյան; имя при рождении — Арусяк Тиграновна Дарбасян, Արուսյակ Տիգրանի Դարբասյան)

советская армянская актриса. Родилась в Константинополе, Османская империя. Молодые годы провела в Анкаре, получила хорошее образование. Играть на сцене начала в Константинополе в 1908 году. В 1910 году переехала в российское Закавказье и поселилась в Баку, где стала членом Бакинской армянской труппы, в составе которой получила известность ролями Офелии и Дездемоны в, соответственно, «Гамлете» и «Отелло» Уильяма Шекспира и Соны и Сусан в, соответственно, «Злом духе» и «Намусе» Ширванзаде. Вышла замуж за Иосифа Восканяна, актёра той же труппы. В 1917 году переехала в Тифлис (ныне Тбилиси, Грузия), где стала играть в местных театрах и была членом Армянского драматического общества; с 1921 года, переехав в Ереван, стала одной из ведущих актрис 1-го Государственного театра Армении, (с 1937 года называется Армянский театр имени Сундукяна). В 1935 году получила звание Народной артистки Армянской ССР. После начала Великой Отечественной войны выступала в госпиталях и на предприятиях как мастер художественного слова. Умерла в городе Ереван, Армянская ССР, СССР, от брюшного тифа 20 июля 1943 года.

Критиками отмечались филигранная разработка деталей в её актёрской манере, мастерство сценической речи и отточенная сценическая форма, а также подчёркивалось стремление актрисы придать классическим образам современное звучание. В советской время новую трактовку получили в исполнении Восканян роли Антигоны (одноимённое произведение Софокла, 1922), Норы (1937). Восканян принимала активное участие в воплощении советской драматургии на национальной сцене, играла роли Римы ("Яд" Луначарского, 1926), Ксении ("Разлом", 1928), Пановой ("Любовь Яровая", 1927). Создала значительные образы в классической драматургии - Маргарит ("Из-за чести" Ширванзаде, 1923), Ануш ("Дядя Багдасар" Пароняна, 1927), Катарина ("Укрощение строптивой", 1У23). Реалистическое искусство Восканян противостояло формалистическим и натуралистическим тенденциям, она создала высоко драматические образы, одухотворённые и поэтичные. Для творчества Восканян характерны большая сценическая культура, тонкая разработка деталей, смена контрастов, чёткая сценическая форма, мастерство речи. Героини Восканян были овеяны задушевным лиризмом, исполнены жизнеутверждения, какие бы трагическую конфликты они ни переживали. Подлинно трагедийное звучание приобрело исполнение Восканян ролей Катерины, Кручининой ("Гроза", 1935, "Без вины виноватые", 1939), леди Макбет (1933). Восканян создала героические образы (Зейнаб - "Измена" Сумбатова, 1941, Царица - "Страна родная" Демирчяна, 1940); в то же время с блестящим комедийным мастерством играла Сюзанну ("Женитьба Фигаро". 1933), Маню ("Чужой ребёнок" Шкваркина, 1934).

[700x486]

[700x486] Мемориальная доска установлена в Ереване (улица Республики, бывшая Алавердян) на доме, где в 1935-1943 годах жила Восканян.

Значительным этапом в творчестве Восканян была её работа над драматургией Горького (Настя - "На дне", 1932, Ращель - "Васса Железнова", 1937). В годы Великой Отечественной войны Восканян создала волнующий, глубоко патриотичный образ Марии Николаевны ("Русские люди" Симонова, 1942), выступала как мастер художественного слова на предприятиях, в госпиталях. Своей деятельностью Восканян способствовала сближению армянского театрального искусства с русской театральной культурой и его приобщению к общемировым театральным процессам. Народная артистка Армянской ССР (1935). Заслуженная артистка Армянской ССР (25 января 1927). Библиография: Арутюнян С., Арус Восканян, Ереван, 1953; Зарян Р., Арус Восканян, Ереван, 1957; Э.Мурадян, неопубликованные воспоминания под общим названием «Занавес дней» 1940 г. — документальный фильм «Юбилей Арус Восканян», режиссёр Г.Баласанян.

[470x700]

[470x700]1889

Соломон Захарович Каценбоген

советский юрист, социолог и философ, профессор, в разные годы возглавлявший СГУ имени Н.Г.Чернышевского и ЛГПИ имени А.И.Герцена. Один из основоположников научной социологии в СССР. Соломон Захарович Каценбоген родился в Минске. 1898—1910 годы — учеба в одной из минских гимназий, а затем одной из гимназий Гродно. 1904—1905 годы — участие в протестных выступлениях, из-за чего исключен из минской гимназии. 1910—1914 годы — учеба на экономическом факультете Киевского коммерческого института. 1914—1917 годы — учеба на юридическом факультете Петроградского психоневрологического института. март — ноябрь 1917 года — заместитель председателя Бобруйского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (от меньшевиков). февраль 1919 года — июль 1920 года — народный комиссар социального обеспечения Литовско-Белорусской ССР. с декабря 1920 года — заместитель народного комиссара просвещения Белорусской ССР. с июля 1921 года — сентябрь 1925 года — работа в Белорусском государственном университете. 1925—1932 годы — работа в Саратовском государственном университете. 1925—1928 годы — декан факультета хозяйства и права и одновременно заведующий кафедрой исторического материализма. 1928—1932 — ректор Саратовского государственного университета. 1932—1935 — ректор Педагогического института имени А.И.Герцена в Ленинграде. 1939—1946 — преподавал в Уральском государственном университете. В 1930-е годы арестовывался НКВД по обвинению в контрреволюционной националистической и троцкистской деятельности. Умер в Челябинске 1 сентября 1946 года. Публикации: Книги, монографии, учебные пособия; Каценбоген С.З. Марксистская социология. — 2013. — 140 страниц — ISBN 5458532120; Каценбоген С.З. Первобытный человек. Опыт социологического анализа этнографического романа Ренэ Марана «Батуала». — Минск: Белтрестпечать, 1923. — 50 страниц; Каценбоген С.З. Что такое марксизм? (Философские и Социологические основания). — Минск: Белгосиздат, 1925. — 157 страниц. Литература: Аникин Л.С. С.З. Каценбоген и развитие социологии в Саратове // Российское общество в зеркале социологии: Сборник научных трудов / Под редакцией профессора Г.В.Дыльнова. Саратов: Издательство «Научная книга», 2007; Сметанин В.Н., Теслин В.С., Сдобнов Д.А. Зарождение юридического образования в Саратове // Вестник Саратовской государственной академии права, 2011. — № 1 (77). — Страницы 202—203.

[542x700]

[542x700] 1889