10 мая родились...

10-05-2025 07:14

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

1879

Хосров-бек Паша-бек оглы Султанов или Султанзаде (азербайджанское имя — Xosrov bəy Əlipaşa bəy oğlu Sultanov)

деятель азербайджанского национального движения, государственный и политический деятель Азербайджанской Демократической Республики (1918—1920), представитель Закавказского Сейма. Первый военный министр АДР. Правительством АДР был назначен генерал-губернатором Карабаха и Зангезура (спорные области между Арменией и Азербайджаном). Родился в селе Кюрдгаджы, Зангезурский уезд, Елизаветпольская губерния, Кавказское наместничество, Российская империя. Выходец из крупного бекского рода Султановых. Азербайджанец или курд. Двоюродный брат Чингиза Ильдрыма (их отцы были братьями, но при Советской власти Чингиз представлялся не под фамилией Султанов, а по курдскому обычаю). В 1903 году окончил медицинский факультет Новороссийского университета. С 1917 — член партии «Мусават». В 1918 году перешёл в партию «Иттихад». Избран в Всероссийское учредительное собрание в Закавказском избирательном округе по списку № 10 (Мусульманский национальный комитет и Мусават). В начале 1918 года — член Закавказского сейма, с образованием Азербайджанской Демократической Республики — член правительства: военный министр (май — июнь 1918), министр земледелия (июнь — июль 1918).

Генерал-губернатор Карабаха

1919

15 января 1919 года командование английскими оккупационными войсками утвердило назначение Хосров-бека Султанова генерал-губернатором Карабаха и Зангезура. В связи с назначением Султанова британская миссия выступила с официальным извещением, в котором заявила, что

«с согласия британского командования временно назначен генерал-губернатором Зангезурского, Шушинского, Дживанширского и Джебраилского уездов доктор Хосровбек Султанов. Британская миссия считает нужным ещё раз подтвердить, что принадлежность указанных областей той или иной единице должна быть решена на мирной конференции».

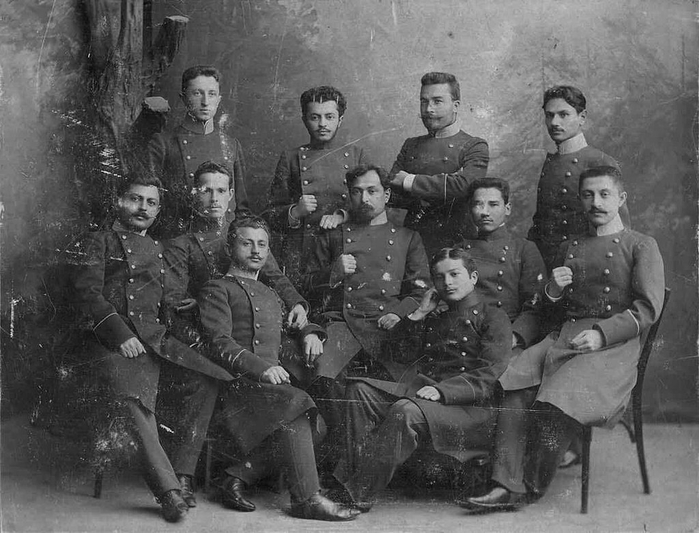

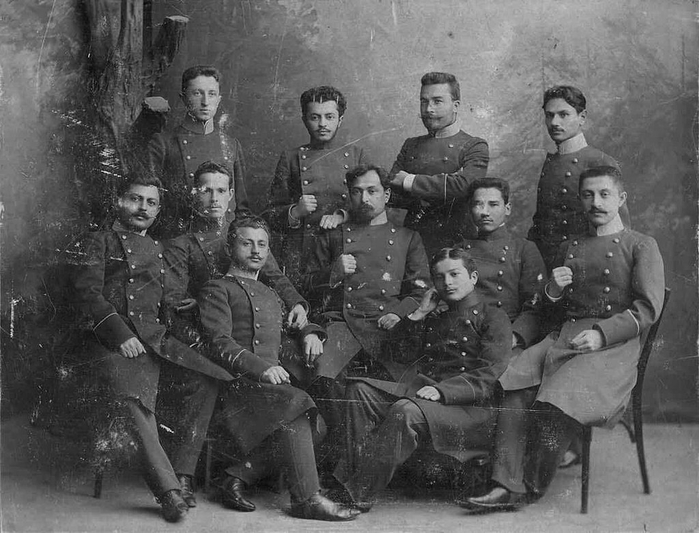

Хосров-бек Султанов (стоит второй слева) среди студентов Новороссийского университета, 1904 г.

Главными задачами Султанова на этом посту, согласно докладу азербайджанского МВД, должны были стать «борьба и полная ликвидация армянского движения, окончательное установление порядка, организация местной власти, организация продовольствия беженцев и оказания общей помощи им, организация борьбы с эпидемиями как среди беженцев, так и среди коренного населения и, наконец, по успокоении, возвращение беженцев в их родные места». Армянское население этого региона, однако, считало Султанова ярым армянофобом и одним из ответственных за армянскую резню в Баку. Английский генерал-майор В.М.Томсон, военный губернатор Баку, не оспаривал обвинения против Султанова, соглашаясь, что «Султанов ему, генералу, известен как … панисламист и сторонник Турции» и что «его все ненавидят». Во время визита в Эривань он, однако, так объяснял армянскому руководству свой выбор: «он человек способный и влиятельный, и генерал решил, что если он захочет, то может хорошо работать, если дать ему инструкции и он будет их исполнять». Главное теперь, — уверял армян Томсон, — иметь возможность оказать помощь беженцам Карабаха, и «если для этого ему нужна помощь доктора Султанова, (…) он всё-таки должен это сделать, но он сто раз говорил, что это не значит, что это — татарская территория».

Национальный совет Карабаха отреагировал на назначение Султанова следующим образом:

«Карабахский армянский национальный совет в полном составе, совместно с командующими армянскими войсками всех районов Карабаха, обсудив факт назначения азербайджанским правительством генерал-губернатора в Карабах, пришёл к заключению, что армянский Карабах не может примириться с подобным фактом, ибо зависимость от азербайджанского правительства, в какой бы форме она ни проявлялась, армянский народ считает для себя неприемлемой, благодаря тому насилию и тому попранию прав, которому систематически подвергалось до самого недавнего времени со стороны азербайджанского правительства армянство везде, где оно связало свою участь с этим правительством».

Султанов приехал в Шушу 10 февраля 1919 г. Он был намерен заручиться поддержкой офицеров английской миссии, с их помощью обезвредить путём арестов и высылок «главарей»-интеллигентов и «поселить недоверие среди армянской бедноты (…) к их руководителям, оказывая материальную помощь всем неимущим армянам, изъявляющим покорность Азербайджану». Англичане оказывали Султанову полную поддержку. Командующий английскими войсками в Баку полковник Шательворт лично прибыл в конце апреля 1919 года в Шушу, чтобы вынудить Национальный совет Карабаха признать власть Азербайджана. 23 апреля в Шуше был созван Пятый съезд армян Карабаха, который отверг все требования Шательворта.

19 февраля Четвёртый съезд армян Карабаха и затем 23 апреля пятый съезд армян Карабаха отказались подчиняться Баку несмотря на давление со стороны англичан. Султанов блокировал сообщение и торговлю Нагорного Карабаха с равниной, чем вызвал в Нагорном Карабахе голод, что согласно сообщениям американских чиновников делалось при попустительстве англичан. Одновременно он организовал нерегулярные курдско-татарские конные отряды, под руководством двух своих братьев, подобные Хамидие, которые Абдул-Хамид II использовал для убийств армян.

Весной 1919 г. при проходе «татар»-кочевников на горные пастбища через армянскую территорию в ряде селений вдоль так называемой татаро-армянской границы произошли вооружённые столкновения. К началу лета вокруг Нагорного Карабаха стала сосредотачиваться азербайджанская армия — она окружила Шушу и 4 июня попыталась занять армянские позиции и армянскую часть города. После перестрелки азербайджанцы были отбиты, и стороны были разведены английскими силами, под охраной которых три дня спустя азербайджанская часть была введена в армянский квартал и заняла казармы. Согласно утверждениям армян (в частности, со ссылкой на свидетелей, в заявлении Национального совета), Султанов отдавал прямые приказы о резне и погроме в армянских кварталах («можете делать всё, только не поджигать домов. Дома нам нужны»).

Султан-бек Султанов, брат Хосров-бека Султанова.

Одновременно с событиями в Шуше, азербайджанцы разгромили несколько армянских сел. 5 июня под предводительством Султан-бека Султанова (брата губернатора) полностью вырезали село Гайбаллу. По данным англичан, из 700 жителей села в живых осталось 11 мужчин и 87 женщин и детей. Основываясь на этих фактах, представитель английского командования полковник Клотерберг в своём докладе требовал отдачи Султанова под суд. Султанов, со своей стороны, утверждал, что виновниками беспорядков стали армяне, попытавшиеся воспрепятствовать переводу почты и казённых учреждений из армянской в татарскую часть города и начавшие перестрелку. Султанова обвиняли в том, что он, «помимо регулярного войска, организовал во всём районе под именем милиции разного рода вооружённые разбойничьи шайки, которые своими дерзкими и наглыми действиями просто терроризировали армянское население Аскеранского района». В этой ситуации Армянский национальный совет Карабаха был вынужден пойти на уступки.

Немецкий историк Йорг Баберовски отмечает, что к концу июня Султанов окончательно утвердил военное господство над Нагорным Карабахом. Многочисленные армянские деревни подчинились генерал-губернатору и направили к нему своих посланцев для выражения лояльности. На горных тропах были расставлены посты, а летние пастбища караулили стражники. 22 августа 1919 г. было подписано соглашение, по которому Нагорный Карабах объявил, что считает себя «временно в пределах Азербайджанской Республики» (до окончательного решения вопроса на Парижской мирной конференции), при этом армяне сохраняли самоуправление. Азербайджан имел право содержать гарнизоны в Шуше и Ханкенди только по штатам мирного времени; он не мог вводить войска в Нагорный Карабах иначе как с согласия Армянского национального совета; разоружение населения прекращалось до решения Парижской мирной конференции. При этом Зангезур, имевший возможность опереться на непосредственную поддержку Араратской республики, власть Султанова так и не признал.

1920

Как указывает американский историк Ричард Ованнисян, заключённое в августе 1919 г. соглашение строго ограничило азербайджанское административное и военное присутствие в регионе и установило внутреннюю автономию Нагорного Карабаха. С самого начала 1920 года, однако, генерал-губернатор в нарушение условий соглашения предпринял шаги по ужесточению блокады Карабаха — была увеличена численность азербайджанских вооружённых формирований в стратегически важных пунктах и организовано вооружение местного населения. 19 февраля Султанов категорически потребовал от Армянского национального совета Карабаха немедленно решить вопрос «окончательного вхождения Карабаха в Азербайджан как неразрывной экономической его части». Азербайджан приступил к концентрации вокруг Нагорного Карабаха своих войск и нерегулярных вооружённых отрядов. В Шушу в качестве военного советника прибыл турецкий генерал Халил-паша. В период с 28 февраля по 4 марта состоялся Восьмой съезд армян Карабаха, который отверг требование Султанова об «окончательном вхождении в Азербайджан». Съезд обвинил Султанова в многочисленных нарушениях мирного соглашения, вводе войск в Карабах без разрешения Национального совета и организации убийств армян, в частности массовых убийств, совершённых 22 февраля на тракте Шуша-Евлах, в Ханкенди и Аскеране, где, как говорилось в резолюции Съезда, «от рук правительственных войск и его агентов с явными целями истреблено несколько сотен армян, разграблены дома и похищено имущество». В соответствии с решением съезда, дипломатические и военные представители союзных государств Антанты, три закавказские республики и временный генерал-губернатор Карабаха извещались о том, что «повторение событий вынудит армян Нагорного Карабаха для защиты обратиться к соответствующим средствам». 8 марта Армения направила ноту Азербайджану, обвинив его в том, что «азербайджанскими воинскими частями в Ханкендах и Агдаме безо всякой причины бесчеловечно перебито до 400 лиц мирного армянского населения, имущество которых и дома преданы разграблению. Дорога Агдам — Шуша закрыта для пользования армянского населения, и последнему объявлен экономический бойкот». 16 марта министром иностранных дел АДР Фатали Ханом Хойским была направлена ответная нота министру иностранных дел Армении, в которой в частности говорилось: Что же касается сообщаемых Вами сведений о беспричинном якобы избиении азербайджанскими войсковыми частями 400 лиц мирного армянского населения, о разгроме их домов, о закрытии для армян дороги Агдам — Шуша и об экономическом бойкоте армян считаю нужным заявить, что все эти сведения ложны. В действительности же имело место следующее: 21 февраля, около Ханкендов в лесу был найден убитый и обезображенный мусульманин, в коем аскеры стоящего в Ханкендах полка опознали своего исчезнувшего товарища. На этой почве 22 февраля имели место незначительные эксцессы, вызванные товарищами убитого и беженцами из Зангезура, причем было убито в Ханкендах -2 армянина, в Агдаме -3 и в Ходжалах -3. Экстренными мерами генерал-губернатора порядок немедленно был восстановлен и задержано 4 виновных, кои содержатся в тюрьме и понесут по суду должное наказание. В середине марта Азербайджан, после предъявленного ультиматума, приступил к разоружению армян Карабаха; одновременно азербайджанские силы вторглись в Зангезур. В ночь с 22 на 23 марта 1920 г. армянскими отрядами были нанесены удары по азербайджанским гарнизонам в Аскеране и Ханкенди. Из телеграммы генерал-губернатора Султанова министру внутренних дел от 24 марта:

«23 марта армяне с двух с половиной часов ночи внушительной силой совершили нападение в Ханкендах на нашу войсковую часть. Одновременно армяне начали нападения в Шуше. Нападения отражены, в окрестностях идут перестрелки. Шуша бомбардируется из Шушикенда. Телеграф Агдам - Шуша прерван. Принимаются все меры к устранению эксцессов. Озлобленное население выходит из повиновения. Начальником отряда учреждён военно-полевой суд»

Нападения были приурочены к мусульманскому празднику Новруз в расчёте на то, что азербайджанцев удастся застать врасплох. По данным министра внутренних дел АДР М.Векилова:

«20 марта в Шуше двумя правительственными чиновниками, приставами-армянами, были введены в город около двадцати пяти вооружённых армян. К 22 марта число этих вооружённых лиц было доведено до двухсот человек. Такое же количество вооружённых лиц присоединилось к этому отряду из городских армян»

Армянам удалось занять Аскеран, нападение на Ханкенди было отражено, а попытка нападения на азербайджанский гарнизон в Шуше сорвалась из-за несогласованности действий армянских отрядов; в отместку азербайджанские войска и местные жители разгромили и сожгли армянскую часть Шуши, устроив массовую резню. Серго Орджоникидзе, возглавлявший с апреля 1920 г. Кавказское бюро ЦК РКП (6) и активно участвовавший в установлении советской власти в Азербайджане, отмечал в 1936 г.: «Я с ужасом вспоминаю и сегодня ту картину, которую мы увидели в Шуше в мае 1920 года. Красивейший армянский город был разрушен, разгромлен до основания, а в колодцах мы увидели трупы женщин и детей». После установления в Азербайджане советской власти 28 апреля 1920 года, Султанов отрекся от членства в партии «Мусават» и объявил себя главой «Карабахского Революционного Комитета» и отправил поздравления в Баку лидеру Азербайджанского Ревкома Нариману Нариманову Утверждая, что «Революционный Карабах» с нетерпением ждет установления Советского Власти и желает объединиться с Советским Азербайджаном. Нариманов, тем не менее, не признал декларации Султанова, и 14 мая назначил Дадаша Буниатзаде чрезвычайным комиссаром по вопросу Карабаха и приказал ликвидировать самозваный «Ревком Султанова». Решением Азревкома от 22 мая 1920 года Султанов был арестован и передан суду ревтрибунала, однако ему удалось сбежать и скрыться в Турции.

Азербайджанские политические эмигранты, Стамбул, 1930-ые годы. Стоят (слева направо): Мирзабала Мамедзаде, Керим Одер, Али Азертекин, Хилал Мунши. Сидят: Аббаскули Кязимзаде, Мамед Эмин Расулзаде, Хосров Султанзаде

Последующие годы

После советизации Азербайджана, Хосров-бек Султанов по предложению своего двоюродного брата Чингиз Илдырыма становится главой Шушинского Ревкома. В 1923 году переехал в Турцию и присоединился к Азербайджанской эмиграции, которая вела борьбу с большевиками. В 1924 году вместе с людьми, покинувшими партию «Мусават», создаёт «Азербайджанскую Национальную Демократическую Республиканскую» партию. Хосров-бек также представлял Азербайджан в Комитет Объединённых Кавказских Конфедератов, наряду с Абдул-беком Амирджаном и Акпер-ага Шейхульисламовым. 15 июля 1926 года в Стамбуле от имени Азербайджана в Комитете Независимости Кавказа, выступали Мамед Эмин Расулзаде и Хосров-бек Султанов. Позже, Хосров-бек был направлен в Польшу вместе с другими азербайджанскими эмигрантами. Во время Второй Мировой войны работал в Германии профессором медицинского университета. Сыграл важную роль в спасении советских военнопленных-азербайджанцев из немецких концлагерей. Скончался Хосров-бек Султанов в городе Стамбул, Турция, 7 января 1943 года.

Могила Султанова находится на кладбище Ферикёй в Стамбуле.

Источники: Баберовски Й. Враг есть везде. Сталинизм на Кавказе [перевод с немецкого В.Т.Алтухова]. — Москва: Российская политическая энциклопедия, 2010. — 855 страниц. — ISBN 978-5-8243-1435-9; Р.А.Векилов. История возникновения Азербайджанской Республики.

1880

Сергей Леонидович Иванов

ботаник, биохимик, физиолог растений. Родтился в городе Москва, Российская империя. Окончил Императорский Московский университет в 1903 г. профессор (1917), доктор биологических наук (1935). Дал общую схему маслообразовательного процесса (1906—1913). Его работа «Естественная классификация растительных масел» была представлена на съезде русских ботаников в 1921 г. В 1928 году выступил на Третьем съезде ботаников с докладом «Климаты Союза ССР и химическая деятельность растений». Разработал учение о зависимости хода биохимических процессов в растениях от климата и положения растений в филогенетической системе. Преподаватель Варшавского политехнического института (1915—1918), проректор по научной работе Нижегородского университета (1918—1919), зав. кафедрой анатомии и физиологии растений. По совместительству читал лекции в Иваново-Вознесенском политехническом институте. С 1919 по 1922 годы работал на естественно-географическом факультете Нижегородского педагогического института. В 1923—1930 — профессор кафедры технологии жировых веществ Московского химико-технологического института имени Д.И.Менделеева; один из руководителей специальности «Производство жиров, мыл, растительных и эфирных масел», читал общий курс «Анатомия и физиология растений» и у студентов первых выпусков МХТИ (1923/24) все специальные предметы (дополнительные главы органической химии). Профессор-естественник Московского педагогического института имени А.С.Бубнова. В 1941—1944 годах — заведующий кафедрой ботаники Красноярского государственного педагогического института. В 1944—1946 гг. — декан агрономического факультета Волгоградского госсельхозинститута. Умер в родном городе 4 августа 1960 года. Литература: Иванов С.Л. Учение о растительных маслах. — Москва : Издательство ВСНХ, 1924. 120 страниц; Иванов С.Л. Учение о растительных маслах. — Москва :ЦУП, Промышленной пропаганды и просвещения. 1925. 120 страниц; Иванов С.Л. Химия жиров. [Учебник для втузов]. — Москва-Ленинград : Снабтехиздат, 1934. 294 страницы; Иванов С.Л. Климатическая теория образования органических веществ. — Москва : Издательство Академии Наук СССР, 1961. 88 страниц.

[499x700]

[499x700]

1880

Любовь Александровна Косминская

российская актриса. После окончания школы МХТ - актриса Художественного театра (в 1901-1915 и в 1922). В 1922 г. участвовала в спектаклях «Царь Федор Иоаннович» А.К.Толстого, «На дне» М.Горького, «Вишневый сад» и «Три сестры» на гастролях МХТ в Берлине. Когда театр уехал в США, осталась в Европе и потом в театр не вернулась. С 1905 г. была женой актера МХТ Вишневского Александра Леонидовича (1861-1942). Ушла из жизни 10 марта 1946 года. Роли: Марта и Молоко («Там внутри» и «Синяя птица» М.Метерлинка), Маша и Елена («Блудный сын» и «Стены» С.А.Найденова), Ксения («Борис Годунов» А.С.Пушкина), Фанни («У жизни в лапах» К.Гамсуна), Варя («Братья Карамазовы» по Ф.М.Достоевскому), Аня, Нина и Наташа («Вишневый сад», «Чайка» и «Три сестры» А.П.Чехова).

1881

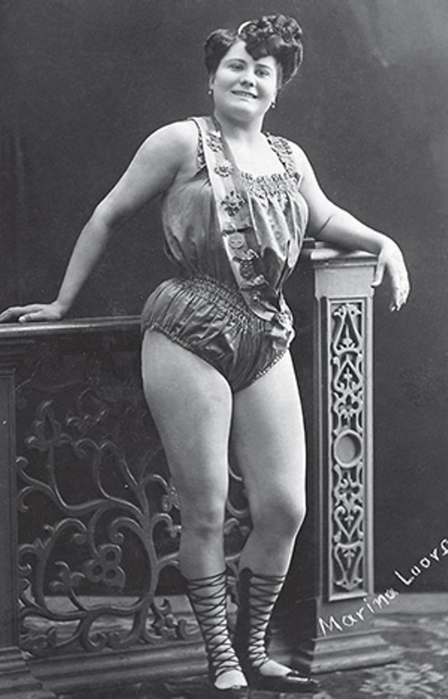

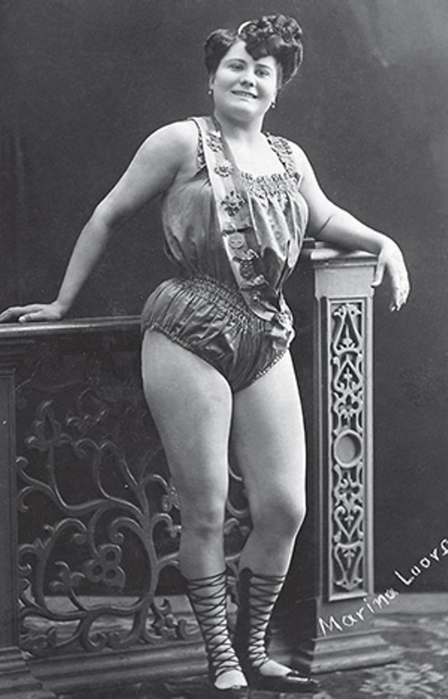

Мария Лоорберг (сценическое имя Марина Лурс)

эстонская атлетка и цирковая артистка (силовой жонглёр и борец). В своё время на пике карьеры считалась одной из сильнейших женщин мира. Родилась в городе Ревель, Эстляндская губерния, Российская империя, ныне Таллин, Эстония. В 1903 году начала учиться у Адольфа Андрушкевича, под руководством которого в своё время тренировался такой известный атлет, как Георг Хакеншмидт. Благодаря целеустремлённости Мария Лоорберг быстро добивалась успехов и уже с 1905 года гастролировала по городам Эстонии и Российской Империи с номерами в качестве цирковой артистки. Наибольшую известность она приобрела благодаря своим номерам с манипуляциями тяжестями. Так, например, она могла удерживать на вытянутой руке двух мужчин, а третьего раскачивать на верёвке, которую держала зубами. Сила Марины Лурс была таковой, что она без труда жонглировала двумя пудовыми (16 кг) гирями. Тем не менее в её номерах в качестве груза в основном выступали живые люди. Например, она 32 раза выжимала штангу, на которой сидели два человека общим весом в 184 кг. Однако наибольший восторг зрителей вызывали те её номера, во время которых эстонская силачка ногами удерживала коромысло с людьми. Наиболее эффектный рекорд она поставила в 1913 году, когда смогла удержать на коромысле 13 взрослых человек, при этом общий вес груза лишь едва не достиг тонны. Самым незабываемым трюком Марины Лурс стала так называемая «живая карусель», когда она ногами раскручивала коромысло с людьми, придавая при этом грузу довольно высокую скорость вращения. Вместе со своей подругой — другой знаменитой эстонской атлеткой Анеттой Буш Марина Лурс гастролировала не только по Российской Империи, но и выступала с номерами в других странах, став одной из самых известных женщин-борцов, таких как Вулкана, Луизита Леерс и Кати Сандвина. Умерла 30 марта 1922 года.

1881

Павел Николаевич Мостовенко (партийный псевдоним — Нижегородец)

марксист, большевик, советский партийный и государственный деятель, дипломат. Ректор МВТУ им. Баумана в 1927—1930 годах. Родился в деревне Большая Орда, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя, в дворянской семье лесничего. Окончил Казанскую гимназию в 1899 году. Затем учился в Лесном институте и в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, откуда был исключён «за неблагонадёжность». В итоге, в 1916 году он стал выпускником Петербургского политехнического института. По сведениям НКВД высшее образование он не завершил. В 1899 году вступил в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» в Санкт-Петербурге. Два года спустя, в 1901 году, стал членом на тот момент единой РСДРП и тогда же впервые был арестован. Был выслан царским судом в Пермь. После раскола РСДРП примкнул к большевикам. С 1903 по 1917 год был членом Тверского, Нижегородского, Северного и Московского комитетов РСДРП и неоднократно арестовывался. В 1905 году он отбывал ссылку в Твери «под надзором полиции», продолжая «поднимать пролетариев на борьбу»: стал инициатором создания (и председателем) Тверского Совета рабочих депутатов и Новинского Совета крестьянских депутатов. В том же году, являясь ответственным организатором Благуше-Лефортовского революционного района Москвы, участвовал в работе I-й Таммерсфорской конференции РСДРП в Финляндии как делегат от Тверской парторганизации. В 1907 году он стал делегатом от тверских коммунистов на V-м съезде РСДРП.

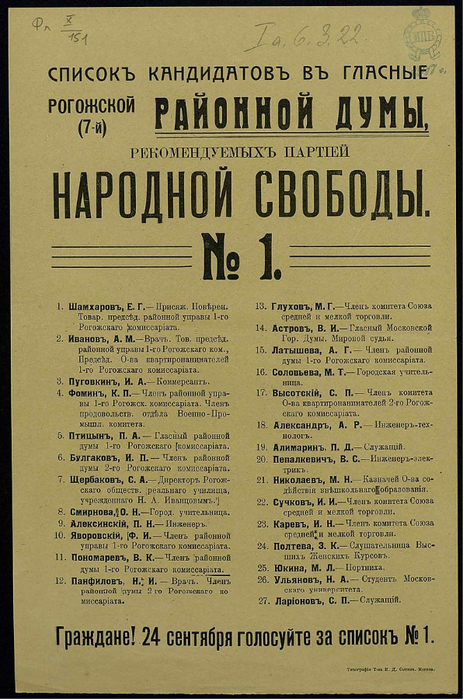

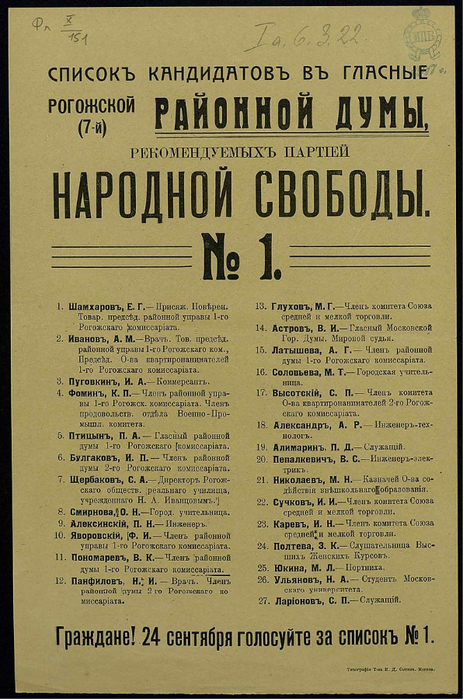

Список кандидатов в гласные Рогожской районной думы (1917) от кадетов

Военный и революционный период

Во время Первой мировой войны Мостовенко был призван в Русскую императорскую армию, где он прослужил до 1917 года. Встречается также утверждение, что П.Н.Мостовенко «ни дня не служил в царской армии». В 1917 году избрался делегатом VI-го съезда РСДРП(б) и Всероссийского Учредительного собрания от Румынского фронта по списку № 6 (большевики). Он также стал членом Петросовета и представителем Петроградского исполкома на Румынском фронте. В октябре—декабре 1917 года — председатель Московского Совета солдатских депутатов и председатель Рогожской районной думы. Он также вошёл заместителем в расширенный состав Московского военно-революционного комитета: был одним из организаторов и руководителей Октябрьского вооружённого восстания в Москве.

Украина и Башкирия

В 1918 году был направлен на подпольную работу на Украину для организации сопротивления австро-германским оккупационным войскам «и буржуазно-националистическим силам». В 1919 году стал одним из организаторов Башкирской республики, уполномоченным ВЦИК и ЦК РКП(б) по организации Башкирской АССР. Кроме того он был избран секретарём Уфимского губкома РКП(б). В июне 1919 года был назначен членом коллегии Народного комиссариата путей сообщения РСФСР, а в июле — членом Всероссийской комиссии по ремонту транспорта. С июля 1920 года он был членом Президиума ЦИК Башкирской АССР.

Литва, Чехословакия и Германия

В 1921—1922 годах находился на дипломатической работе: был полпредом РСФСР в Литве, а с мая 1922 года дипломатическим представителем в Чехословакии (первым после установления дипломатических отношений). Будучи в Чехословакии, он одновременно возглавлял нелегальную деятельность по линии Коминтерна в Германии во время революционных событий в октябре 1923 года.

Работа в СССР

После возвращения в СССР в 1924 году стал уполномоченным ВСНХ СССР в Берлине. С 1925 по 1927 год занимал пост директора только что организованной Промакадемии и, одновременно, был членом Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б). С 1927 по 1930 год являлся ректором МВТУ имени Баумана.

П.Н.Мостовенко после ареста (1937)

В 1932—1934 годах занимал должность председателя Высшей аттестационной комиссии Народного комиссариата тяжёлой промышленности (НКТП) СССР. С 1934 по декабрь 1937 года он являлся директором Высших академических курсов НКТП СССР.

10 декабря 1937 года, проживая на улице Петровка в Москве, Мостовенко был арестован по обвинению в «шпионаже и участии в антисоветской троцкистской организации». 15 марта 1938 года он был приговорён Военной коллегией Верховного Суда СССР к расстрелу по 58-й статье (пункты 6, 7, 10 и 11). Расстрелян в тот же день.

Похоронен на Веденском кладбище вместе с З.С.Бажиной, её сестрой Е.С.Бажиной, её мужем Н.В.Мешковым.

Реабилитирован определением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 28 мая 1955 года.

Память

В Доме-музее первого в России Совета крестьянских депутатов, созданного в 1905 году в селе Новинки Калининского района (Тверская область), есть экспозиция, посвящённая Павлу Мостовенко.

Мнение современников

Как пишет его товарищ, наблюдавший П.Н.Мостовенко в Твери в 1905 году,

«Павел сразу стал любимцем рабочей массы, выступая на митингах и демонстрациях.»

По донесению полиции П.Н.Мостовенко был

«Неисправим по поведению. Очень грубый и дерзкий, злой пропагандист и опасный революционер.2

Семья

Первая жена — Ревекка Менасьевна Гальперина (1902, Единцы — 1976, Москва) — переводчица художественной литературы (Э. По «Убийство на улице Морг»), дочь писателя Менаше Галперна. Двое детей: Александр (1921—1942, погиб на фронте). Наталья (1925—2003), была замужем за философом Г.П.Щедровицким и, впоследствии, за литератором Д.С.Даниным. Вторая жена — Зоя Семёновна Бажина (1900–1990) (сестра жены мецената Н.В.Мешкова). Сын: Павел (1935?). Литература: Платов В. С., Революционное движение в Тверской губернии (конец 19 — начало 20 веков), Калинин, 1959; ГА РФ. Фонд 102 — Департамент полиции Министерства внутренних дел, 7 д/п, 1905, дело 2222, часть 5; ОО, 1904, дом 1060; Расстрельные списки. Москва, 1937—1941. «Коммунарка», Бутово. Книга памяти жертв политических репрессий. Москва, 2000; Советская историческая энциклопедия. Том 9. Москва, 1961—1976; Коротаева Л.В., П.Н.Мостовенко, в книге: Революционеры Прикамья, Пермь, 1966; Герои Октября, Москва, 1967; Большая советская энциклопедия.

1882

Гурусадей Датт (бенгальское имя — গুরুসদয়)

индийский общественный деятель, адвокат, фольклорист и писатель. Основатель движения за духовное и социальное возрождение Индии «Братачари» (Bratachari) в 1930-е годы. Родился в городе Силхет, Бенгальское президентство, Британская Индия, Британская империя. Гурусадей Датт был сыном Рамакришна Датта Чаудхури (англ. Ramkrishna Dutta Chaudhuri) и Анандамайи Деби (англ. Anandamayee Debi). Его отец родом из деревни Бирасри (англ. Birasri) у Каримганджи округ Силхет, в Восточной Бенгалии (ныне Бангладеш). Члены его семьи были последователями Вайшнавизма. Мальчик потерял отца в возрасте 9 лет и мать, когда ему было 14. После их смерти он не поладил со своим дядей, который был помещиком в селе. Гурусадей Датт учился в правительственном колледже Силхет и закончил его в 1898 году. Сдав экзамен на адвоката первого класса, он был принят в коллегию адвокатов общества «Грейз ИНН».

Карьера

Гурусадей Датт до переезда в Калькутту служил на различных должностях в районах Индии Аррах, Хугли, Пабне, Богра, Джессор, Фаридпур, Комилла, Дакка, Барисал, Кхулна, Бирбхум, Банкура, Хаура и Маймансингх. Он был районным судьей, директором, секретарем местного самоуправления. С 1930 по 1933 год он выдвигался в члены Государственного Совета и Центральную законодательную Ассамблею (парламент бывшей провинции Британской Индии).

Статуя Гурусадея Датта, Калькутта, Индия.

Социальная работа

В юности Датт проявил большой интерес к труду специалистов по социальной работе, принял участие в оказании помощи людям в борьбе с пожарами, помощи населению во время наводнений и других стихийных бедствий. Он был одним из социальных реформаторов первой половины XIX века, которые думали об оказании всевозможных услуг сельской бедноте. Датт был первым среди гражданских должностных лиц, которые ставили в пример труд, вручную работали с группой последователей по искоренению водного гиацинта — растения, которое заполоняет водоемы и делает воду непригодной для использования и для питья. Датт с группой работников расчищал заиленные оросительные каналы. В те времена это было немыслимым делом для магистрата — работать вручную с народом. В 1922 году он основал Общество кооперативного полива в Банкура, которое впоследствии было распространено в Маймансингхе и Бирбхуме. Он возглавлял индийскую делегацию в качестве представителя британского правительства в Индии на заседании сельскохозяйственного института в Риме в 1924 году. В 1925 году умерла жена Датта. В феврале этого же года он основал Центральный исследовательский институт обучения ремеслам и общего образования для женщин, которые были лишены возможности получить начальное образование и жили в бедности. В октябре 1925 года он основал журнал «Bangalakshmi», который издается до сих пор. В 1929 году Датт основал другой журнал под названием Gramer Daak, который занимается аграрными и сельскими вопросами.

Противоречия

Независимость мышления и неукротимый дух Гурусадея Датта привели его к конфликту с правительством Великобритании. В 1928 году в г. Хаура он осудил стрельбу полиции по толпе протестующих, возглавленную британским офицером. Этот вопрос был поднят в Британской палате лордов и лорд Биркенхед, Государственный секретарь по Индии, вынужден был отвечать на гневные вопросы коллег. Британцы хотели наказать Датта, за то что он посмел усомниться в действиях Британского правительства. В итоге в качестве наказания он был переведен из Хауры в Маймансингх.

Семья

Датт был женат на Сародж Налини Датт, дочери Бражендранат Де, от которой у него был сын Бирендрасадей Датт (Birendrasaday Dutt). Его невестка Ароти Датт стала известным социальным работником. Гурусадей Датт имел внука Девсадей Датта и правнуков — Ражсадей Датта и Шивсадей Датта.

Смерть и память

Гурусадей Датт умер в городе Калькутта, Бенгальское президентство, Британская Индия, Британская империя, от рака, 25 июня 1941 года. Его портрет украшает стены Mahajati Sadan в Калькутте. Биографию Датта в Бангладеш написали Шанкар Прасад Де, Амитабха Чоудхури, Шаикат Азгар, Нареш Банерджи и Хабиб Ахмед Датта Чоудхури. Медаль в его честь, известная как «медаль Гурусадей Датта» наряду с денежной премией была учреждена его внуком Девсадей Даттом. Медаль, начиная с 2008 года, присуждается ученику, который лучше всех сдал аспирантский экзамен географии в Университете Калькутты. В Калькутте учреждена стипендия Гурусадея Датта для студентов, продолжающих обучение в аспирантуре. Его статьи, опубликованные в 1930-е годы в таких изданиях, как «Prabashi», «Banglar Shakti», «Bangalakshmi» и «Aloka» (на Бенгальском языке) были переизданы в книге с названием «Banglar Lokashipla О’Lokanritya» в августе 2008 года.

Вклад в искусство и культуру

Датт провел всю жизнь, собирая и изучая предметы искусства и рукоделия в самых отдаленных уголках сельской Бенгалии, занимался сбором предметов народного искусства, таких как картины, свитки, терракотовые панели, каменные скульптуры, предметы с резьбой по дереву, куклы и игрушки, пресс-формы, используемые для изготовления лекал. Датт также много писал о народной культуре.

Основанные Даттом организации: Коллектив народного танца и народной музыки Маймансингх (1929); Pallisampad Ракша Самити (1931); «Bratachari Lokanritya Samiti» (1932); Южное индийское общество Братахари (Bratachari) (1932); «Общество Sarbabharatiya Bratachari». В 1941 году он основал движение за духовное и социальное совершенствование. Движение было направлено на создание чувства мирового гражданства, национального самосознания людей, независимо от касты, вероисповедания, пола и возраста. Движение было направлено на воспитание ума и тела, заставляло людей работать на национальное и индивидуальное совершенствование на основе активизации традиционной и народной культуры, особенно народного танца и народной песни.

Публикации

Гурусадей Датт написал много книг и статей, которые перечислены ниже. Последняя его книга — «Banglar Lokashilpa О’Lokanritya» (на Бенгальском языке) представляет собой сборник его очерков и статей о народном творчестве и народных танцах Бенгалии в различных журналах в период между 1928 и 1941 годами. Книга была опубликована в Subhromani и Субхадра в 2008 году. Bhajar Banshi (1922) (in Bengali) (Книга для детей); Palli Sangskar (in Bengali) (1925); Village Reconstruction (1925); Agricultural Organisation and Rural Reconstruction in Bengal (1919); Ganer Saji (in Bengali) (1932); «Индийские фольклорные танцы и фольклорное движение» (Indian Folk Dance and Folklore Movement) (1933); Bratachari Synthesis (in Bengali) (1937); Patuya Sangit (in Bengali) (1939); Bratacharir Marmakatha (in Bengali) (1940); «Женщины Индии» (A Woman of India) (1941); «Bratachari: его цель и смысл» (Bratachari: Its Aim and Meaning) (1942); «Фольклорные танцы Бенгалии» (The Folk Dances of Bengal) (1954); Shrihatter Lokasangit (in Bengali) (1966); Folk Arts and Crafts of Bengal (1990); Art of Kantha (1995); Banglar Lokashilpa o Lokanritya (in Bengali) (Calcutta: Chatim Books, 2008); Goraey Golod (in Bengali); Gramer Kaajer ka kha Ga(in Bengali); Saroj Nalini; Palli Sanskar O Sangathan(in Bengali); Paaglamir Puthi(in Bengali); Purir Mahathwa(in Bengali); Gaaner Saaji(in Bengali); Banglar Samrik Krira(in Bengali); Chaander Buri(in Bengali); Bratachari Shakhaa(in Bengali); Bratachari Marmakatha(in Bengali); Patua Sangeet(in Bengali); Bratachari Parichoy(in Bengali); Srihotter Lokageeti(in Bengali); Banglar Bir Jodha Raebeshe(in Bengali).

1882

Михаил Дорофеевич Цинамдзгвришвили (грузинское имя — მიხეილ დოროთეს ძე წინამძღვრიშვილი)

грузинский государственный деятель, российский и советский врач-терапевт, академик Академии Наук Грузинской ССР (1946). Депутат и член Президиума Верховного Совета Грузинской ССР. Родился в селе Сурами, Тифлисская губерния, Российская империя, ныне город Сурами, Грузия. В 1910 году окончил медицинский факультет Императорского Харьковского университета и некоторое время работал в нём. С 1915 года жил и работал в Тбилиси. С организацией Тбилисского университета преподавал в нём, доктор медицинских наук (26 июля 1923 года, первая докторская диссертация по медицинским наукам на грузинском языке), профессор с 1924; заведующий кафедрами диагностики медицинского факультета Тбилисского университета (1921—1930) и госпитальной терапии Тбилисского медицинского института (с 1930). Основатель и директор (1946—1956) первого в СССР Института клинической и экспериментальной кардиологии. Избирался депутатом Верховного Совета Грузинской ССР трёх созывов. Умер в городе Тбилиси, Грузинская ССР, СССР 28 декабря 1956 года. Награды: Орден Ленин;а Орден Трудового Красного Знамени.

Память

С 1957 года его имя носит Институт клинической и экспериментальной кардиологии. В Тбилиси (район Чугурети) есть улица Цинамдзгвришвили. Библиография: Эксперимент и клиника в вопросе почечного генеза гипертонии. — Тбилиси, 1948; Вопросы классификации гипертонической болезни. — Тбилиси, 1952.

1883

Виктор Луис Джонсон (Victor Louis Johnson)

британский велогонщик, чемпион летних Олимпийских игр 1908. Родился в поместье Астон Манор, (ныне часть города Бирминген) графство Уорикшир, Англия, Великобритания. На Играх 1908 в Лондоне Мартенс соревновался в двух дисциплинах.

Он стал чемпионом в гонке на 660 ярдов и дошёл до финала спринта, однако гонка была отменена из-за превышения лимита времени. Умер в городе Саттон Колдфилд, графство Уорикшир, Англия, Великобритания, 23 июня 1951 года.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

1879

Хосров-бек Паша-бек оглы Султанов или Султанзаде (азербайджанское имя — Xosrov bəy Əlipaşa bəy oğlu Sultanov)

деятель азербайджанского национального движения, государственный и политический деятель Азербайджанской Демократической Республики (1918—1920), представитель Закавказского Сейма. Первый военный министр АДР. Правительством АДР был назначен генерал-губернатором Карабаха и Зангезура (спорные области между Арменией и Азербайджаном). Родился в селе Кюрдгаджы, Зангезурский уезд, Елизаветпольская губерния, Кавказское наместничество, Российская империя. Выходец из крупного бекского рода Султановых. Азербайджанец или курд. Двоюродный брат Чингиза Ильдрыма (их отцы были братьями, но при Советской власти Чингиз представлялся не под фамилией Султанов, а по курдскому обычаю). В 1903 году окончил медицинский факультет Новороссийского университета. С 1917 — член партии «Мусават». В 1918 году перешёл в партию «Иттихад». Избран в Всероссийское учредительное собрание в Закавказском избирательном округе по списку № 10 (Мусульманский национальный комитет и Мусават). В начале 1918 года — член Закавказского сейма, с образованием Азербайджанской Демократической Республики — член правительства: военный министр (май — июнь 1918), министр земледелия (июнь — июль 1918).

Генерал-губернатор Карабаха

1919

15 января 1919 года командование английскими оккупационными войсками утвердило назначение Хосров-бека Султанова генерал-губернатором Карабаха и Зангезура. В связи с назначением Султанова британская миссия выступила с официальным извещением, в котором заявила, что

«с согласия британского командования временно назначен генерал-губернатором Зангезурского, Шушинского, Дживанширского и Джебраилского уездов доктор Хосровбек Султанов. Британская миссия считает нужным ещё раз подтвердить, что принадлежность указанных областей той или иной единице должна быть решена на мирной конференции».

Хосров-бек Султанов (стоит второй слева) среди студентов Новороссийского университета, 1904 г.

Главными задачами Султанова на этом посту, согласно докладу азербайджанского МВД, должны были стать «борьба и полная ликвидация армянского движения, окончательное установление порядка, организация местной власти, организация продовольствия беженцев и оказания общей помощи им, организация борьбы с эпидемиями как среди беженцев, так и среди коренного населения и, наконец, по успокоении, возвращение беженцев в их родные места». Армянское население этого региона, однако, считало Султанова ярым армянофобом и одним из ответственных за армянскую резню в Баку. Английский генерал-майор В.М.Томсон, военный губернатор Баку, не оспаривал обвинения против Султанова, соглашаясь, что «Султанов ему, генералу, известен как … панисламист и сторонник Турции» и что «его все ненавидят». Во время визита в Эривань он, однако, так объяснял армянскому руководству свой выбор: «он человек способный и влиятельный, и генерал решил, что если он захочет, то может хорошо работать, если дать ему инструкции и он будет их исполнять». Главное теперь, — уверял армян Томсон, — иметь возможность оказать помощь беженцам Карабаха, и «если для этого ему нужна помощь доктора Султанова, (…) он всё-таки должен это сделать, но он сто раз говорил, что это не значит, что это — татарская территория».

Национальный совет Карабаха отреагировал на назначение Султанова следующим образом:

«Карабахский армянский национальный совет в полном составе, совместно с командующими армянскими войсками всех районов Карабаха, обсудив факт назначения азербайджанским правительством генерал-губернатора в Карабах, пришёл к заключению, что армянский Карабах не может примириться с подобным фактом, ибо зависимость от азербайджанского правительства, в какой бы форме она ни проявлялась, армянский народ считает для себя неприемлемой, благодаря тому насилию и тому попранию прав, которому систематически подвергалось до самого недавнего времени со стороны азербайджанского правительства армянство везде, где оно связало свою участь с этим правительством».

Султанов приехал в Шушу 10 февраля 1919 г. Он был намерен заручиться поддержкой офицеров английской миссии, с их помощью обезвредить путём арестов и высылок «главарей»-интеллигентов и «поселить недоверие среди армянской бедноты (…) к их руководителям, оказывая материальную помощь всем неимущим армянам, изъявляющим покорность Азербайджану». Англичане оказывали Султанову полную поддержку. Командующий английскими войсками в Баку полковник Шательворт лично прибыл в конце апреля 1919 года в Шушу, чтобы вынудить Национальный совет Карабаха признать власть Азербайджана. 23 апреля в Шуше был созван Пятый съезд армян Карабаха, который отверг все требования Шательворта.

19 февраля Четвёртый съезд армян Карабаха и затем 23 апреля пятый съезд армян Карабаха отказались подчиняться Баку несмотря на давление со стороны англичан. Султанов блокировал сообщение и торговлю Нагорного Карабаха с равниной, чем вызвал в Нагорном Карабахе голод, что согласно сообщениям американских чиновников делалось при попустительстве англичан. Одновременно он организовал нерегулярные курдско-татарские конные отряды, под руководством двух своих братьев, подобные Хамидие, которые Абдул-Хамид II использовал для убийств армян.

Весной 1919 г. при проходе «татар»-кочевников на горные пастбища через армянскую территорию в ряде селений вдоль так называемой татаро-армянской границы произошли вооружённые столкновения. К началу лета вокруг Нагорного Карабаха стала сосредотачиваться азербайджанская армия — она окружила Шушу и 4 июня попыталась занять армянские позиции и армянскую часть города. После перестрелки азербайджанцы были отбиты, и стороны были разведены английскими силами, под охраной которых три дня спустя азербайджанская часть была введена в армянский квартал и заняла казармы. Согласно утверждениям армян (в частности, со ссылкой на свидетелей, в заявлении Национального совета), Султанов отдавал прямые приказы о резне и погроме в армянских кварталах («можете делать всё, только не поджигать домов. Дома нам нужны»).

Султан-бек Султанов, брат Хосров-бека Султанова.

Одновременно с событиями в Шуше, азербайджанцы разгромили несколько армянских сел. 5 июня под предводительством Султан-бека Султанова (брата губернатора) полностью вырезали село Гайбаллу. По данным англичан, из 700 жителей села в живых осталось 11 мужчин и 87 женщин и детей. Основываясь на этих фактах, представитель английского командования полковник Клотерберг в своём докладе требовал отдачи Султанова под суд. Султанов, со своей стороны, утверждал, что виновниками беспорядков стали армяне, попытавшиеся воспрепятствовать переводу почты и казённых учреждений из армянской в татарскую часть города и начавшие перестрелку. Султанова обвиняли в том, что он, «помимо регулярного войска, организовал во всём районе под именем милиции разного рода вооружённые разбойничьи шайки, которые своими дерзкими и наглыми действиями просто терроризировали армянское население Аскеранского района». В этой ситуации Армянский национальный совет Карабаха был вынужден пойти на уступки.

Немецкий историк Йорг Баберовски отмечает, что к концу июня Султанов окончательно утвердил военное господство над Нагорным Карабахом. Многочисленные армянские деревни подчинились генерал-губернатору и направили к нему своих посланцев для выражения лояльности. На горных тропах были расставлены посты, а летние пастбища караулили стражники. 22 августа 1919 г. было подписано соглашение, по которому Нагорный Карабах объявил, что считает себя «временно в пределах Азербайджанской Республики» (до окончательного решения вопроса на Парижской мирной конференции), при этом армяне сохраняли самоуправление. Азербайджан имел право содержать гарнизоны в Шуше и Ханкенди только по штатам мирного времени; он не мог вводить войска в Нагорный Карабах иначе как с согласия Армянского национального совета; разоружение населения прекращалось до решения Парижской мирной конференции. При этом Зангезур, имевший возможность опереться на непосредственную поддержку Араратской республики, власть Султанова так и не признал.

1920

Как указывает американский историк Ричард Ованнисян, заключённое в августе 1919 г. соглашение строго ограничило азербайджанское административное и военное присутствие в регионе и установило внутреннюю автономию Нагорного Карабаха. С самого начала 1920 года, однако, генерал-губернатор в нарушение условий соглашения предпринял шаги по ужесточению блокады Карабаха — была увеличена численность азербайджанских вооружённых формирований в стратегически важных пунктах и организовано вооружение местного населения. 19 февраля Султанов категорически потребовал от Армянского национального совета Карабаха немедленно решить вопрос «окончательного вхождения Карабаха в Азербайджан как неразрывной экономической его части». Азербайджан приступил к концентрации вокруг Нагорного Карабаха своих войск и нерегулярных вооружённых отрядов. В Шушу в качестве военного советника прибыл турецкий генерал Халил-паша. В период с 28 февраля по 4 марта состоялся Восьмой съезд армян Карабаха, который отверг требование Султанова об «окончательном вхождении в Азербайджан». Съезд обвинил Султанова в многочисленных нарушениях мирного соглашения, вводе войск в Карабах без разрешения Национального совета и организации убийств армян, в частности массовых убийств, совершённых 22 февраля на тракте Шуша-Евлах, в Ханкенди и Аскеране, где, как говорилось в резолюции Съезда, «от рук правительственных войск и его агентов с явными целями истреблено несколько сотен армян, разграблены дома и похищено имущество». В соответствии с решением съезда, дипломатические и военные представители союзных государств Антанты, три закавказские республики и временный генерал-губернатор Карабаха извещались о том, что «повторение событий вынудит армян Нагорного Карабаха для защиты обратиться к соответствующим средствам». 8 марта Армения направила ноту Азербайджану, обвинив его в том, что «азербайджанскими воинскими частями в Ханкендах и Агдаме безо всякой причины бесчеловечно перебито до 400 лиц мирного армянского населения, имущество которых и дома преданы разграблению. Дорога Агдам — Шуша закрыта для пользования армянского населения, и последнему объявлен экономический бойкот». 16 марта министром иностранных дел АДР Фатали Ханом Хойским была направлена ответная нота министру иностранных дел Армении, в которой в частности говорилось: Что же касается сообщаемых Вами сведений о беспричинном якобы избиении азербайджанскими войсковыми частями 400 лиц мирного армянского населения, о разгроме их домов, о закрытии для армян дороги Агдам — Шуша и об экономическом бойкоте армян считаю нужным заявить, что все эти сведения ложны. В действительности же имело место следующее: 21 февраля, около Ханкендов в лесу был найден убитый и обезображенный мусульманин, в коем аскеры стоящего в Ханкендах полка опознали своего исчезнувшего товарища. На этой почве 22 февраля имели место незначительные эксцессы, вызванные товарищами убитого и беженцами из Зангезура, причем было убито в Ханкендах -2 армянина, в Агдаме -3 и в Ходжалах -3. Экстренными мерами генерал-губернатора порядок немедленно был восстановлен и задержано 4 виновных, кои содержатся в тюрьме и понесут по суду должное наказание. В середине марта Азербайджан, после предъявленного ультиматума, приступил к разоружению армян Карабаха; одновременно азербайджанские силы вторглись в Зангезур. В ночь с 22 на 23 марта 1920 г. армянскими отрядами были нанесены удары по азербайджанским гарнизонам в Аскеране и Ханкенди. Из телеграммы генерал-губернатора Султанова министру внутренних дел от 24 марта:

«23 марта армяне с двух с половиной часов ночи внушительной силой совершили нападение в Ханкендах на нашу войсковую часть. Одновременно армяне начали нападения в Шуше. Нападения отражены, в окрестностях идут перестрелки. Шуша бомбардируется из Шушикенда. Телеграф Агдам - Шуша прерван. Принимаются все меры к устранению эксцессов. Озлобленное население выходит из повиновения. Начальником отряда учреждён военно-полевой суд»

Нападения были приурочены к мусульманскому празднику Новруз в расчёте на то, что азербайджанцев удастся застать врасплох. По данным министра внутренних дел АДР М.Векилова:

«20 марта в Шуше двумя правительственными чиновниками, приставами-армянами, были введены в город около двадцати пяти вооружённых армян. К 22 марта число этих вооружённых лиц было доведено до двухсот человек. Такое же количество вооружённых лиц присоединилось к этому отряду из городских армян»

Армянам удалось занять Аскеран, нападение на Ханкенди было отражено, а попытка нападения на азербайджанский гарнизон в Шуше сорвалась из-за несогласованности действий армянских отрядов; в отместку азербайджанские войска и местные жители разгромили и сожгли армянскую часть Шуши, устроив массовую резню. Серго Орджоникидзе, возглавлявший с апреля 1920 г. Кавказское бюро ЦК РКП (6) и активно участвовавший в установлении советской власти в Азербайджане, отмечал в 1936 г.: «Я с ужасом вспоминаю и сегодня ту картину, которую мы увидели в Шуше в мае 1920 года. Красивейший армянский город был разрушен, разгромлен до основания, а в колодцах мы увидели трупы женщин и детей». После установления в Азербайджане советской власти 28 апреля 1920 года, Султанов отрекся от членства в партии «Мусават» и объявил себя главой «Карабахского Революционного Комитета» и отправил поздравления в Баку лидеру Азербайджанского Ревкома Нариману Нариманову Утверждая, что «Революционный Карабах» с нетерпением ждет установления Советского Власти и желает объединиться с Советским Азербайджаном. Нариманов, тем не менее, не признал декларации Султанова, и 14 мая назначил Дадаша Буниатзаде чрезвычайным комиссаром по вопросу Карабаха и приказал ликвидировать самозваный «Ревком Султанова». Решением Азревкома от 22 мая 1920 года Султанов был арестован и передан суду ревтрибунала, однако ему удалось сбежать и скрыться в Турции.

Азербайджанские политические эмигранты, Стамбул, 1930-ые годы. Стоят (слева направо): Мирзабала Мамедзаде, Керим Одер, Али Азертекин, Хилал Мунши. Сидят: Аббаскули Кязимзаде, Мамед Эмин Расулзаде, Хосров Султанзаде

Последующие годы

После советизации Азербайджана, Хосров-бек Султанов по предложению своего двоюродного брата Чингиз Илдырыма становится главой Шушинского Ревкома. В 1923 году переехал в Турцию и присоединился к Азербайджанской эмиграции, которая вела борьбу с большевиками. В 1924 году вместе с людьми, покинувшими партию «Мусават», создаёт «Азербайджанскую Национальную Демократическую Республиканскую» партию. Хосров-бек также представлял Азербайджан в Комитет Объединённых Кавказских Конфедератов, наряду с Абдул-беком Амирджаном и Акпер-ага Шейхульисламовым. 15 июля 1926 года в Стамбуле от имени Азербайджана в Комитете Независимости Кавказа, выступали Мамед Эмин Расулзаде и Хосров-бек Султанов. Позже, Хосров-бек был направлен в Польшу вместе с другими азербайджанскими эмигрантами. Во время Второй Мировой войны работал в Германии профессором медицинского университета. Сыграл важную роль в спасении советских военнопленных-азербайджанцев из немецких концлагерей. Скончался Хосров-бек Султанов в городе Стамбул, Турция, 7 января 1943 года.

Могила Султанова находится на кладбище Ферикёй в Стамбуле.

Источники: Баберовски Й. Враг есть везде. Сталинизм на Кавказе [перевод с немецкого В.Т.Алтухова]. — Москва: Российская политическая энциклопедия, 2010. — 855 страниц. — ISBN 978-5-8243-1435-9; Р.А.Векилов. История возникновения Азербайджанской Республики.

1880

Сергей Леонидович Иванов

ботаник, биохимик, физиолог растений. Родтился в городе Москва, Российская империя. Окончил Императорский Московский университет в 1903 г. профессор (1917), доктор биологических наук (1935). Дал общую схему маслообразовательного процесса (1906—1913). Его работа «Естественная классификация растительных масел» была представлена на съезде русских ботаников в 1921 г. В 1928 году выступил на Третьем съезде ботаников с докладом «Климаты Союза ССР и химическая деятельность растений». Разработал учение о зависимости хода биохимических процессов в растениях от климата и положения растений в филогенетической системе. Преподаватель Варшавского политехнического института (1915—1918), проректор по научной работе Нижегородского университета (1918—1919), зав. кафедрой анатомии и физиологии растений. По совместительству читал лекции в Иваново-Вознесенском политехническом институте. С 1919 по 1922 годы работал на естественно-географическом факультете Нижегородского педагогического института. В 1923—1930 — профессор кафедры технологии жировых веществ Московского химико-технологического института имени Д.И.Менделеева; один из руководителей специальности «Производство жиров, мыл, растительных и эфирных масел», читал общий курс «Анатомия и физиология растений» и у студентов первых выпусков МХТИ (1923/24) все специальные предметы (дополнительные главы органической химии). Профессор-естественник Московского педагогического института имени А.С.Бубнова. В 1941—1944 годах — заведующий кафедрой ботаники Красноярского государственного педагогического института. В 1944—1946 гг. — декан агрономического факультета Волгоградского госсельхозинститута. Умер в родном городе 4 августа 1960 года. Литература: Иванов С.Л. Учение о растительных маслах. — Москва : Издательство ВСНХ, 1924. 120 страниц; Иванов С.Л. Учение о растительных маслах. — Москва :ЦУП, Промышленной пропаганды и просвещения. 1925. 120 страниц; Иванов С.Л. Химия жиров. [Учебник для втузов]. — Москва-Ленинград : Снабтехиздат, 1934. 294 страницы; Иванов С.Л. Климатическая теория образования органических веществ. — Москва : Издательство Академии Наук СССР, 1961. 88 страниц.

[499x700]

[499x700]1880

Любовь Александровна Косминская

российская актриса. После окончания школы МХТ - актриса Художественного театра (в 1901-1915 и в 1922). В 1922 г. участвовала в спектаклях «Царь Федор Иоаннович» А.К.Толстого, «На дне» М.Горького, «Вишневый сад» и «Три сестры» на гастролях МХТ в Берлине. Когда театр уехал в США, осталась в Европе и потом в театр не вернулась. С 1905 г. была женой актера МХТ Вишневского Александра Леонидовича (1861-1942). Ушла из жизни 10 марта 1946 года. Роли: Марта и Молоко («Там внутри» и «Синяя птица» М.Метерлинка), Маша и Елена («Блудный сын» и «Стены» С.А.Найденова), Ксения («Борис Годунов» А.С.Пушкина), Фанни («У жизни в лапах» К.Гамсуна), Варя («Братья Карамазовы» по Ф.М.Достоевскому), Аня, Нина и Наташа («Вишневый сад», «Чайка» и «Три сестры» А.П.Чехова).

1881

Мария Лоорберг (сценическое имя Марина Лурс)

эстонская атлетка и цирковая артистка (силовой жонглёр и борец). В своё время на пике карьеры считалась одной из сильнейших женщин мира. Родилась в городе Ревель, Эстляндская губерния, Российская империя, ныне Таллин, Эстония. В 1903 году начала учиться у Адольфа Андрушкевича, под руководством которого в своё время тренировался такой известный атлет, как Георг Хакеншмидт. Благодаря целеустремлённости Мария Лоорберг быстро добивалась успехов и уже с 1905 года гастролировала по городам Эстонии и Российской Империи с номерами в качестве цирковой артистки. Наибольшую известность она приобрела благодаря своим номерам с манипуляциями тяжестями. Так, например, она могла удерживать на вытянутой руке двух мужчин, а третьего раскачивать на верёвке, которую держала зубами. Сила Марины Лурс была таковой, что она без труда жонглировала двумя пудовыми (16 кг) гирями. Тем не менее в её номерах в качестве груза в основном выступали живые люди. Например, она 32 раза выжимала штангу, на которой сидели два человека общим весом в 184 кг. Однако наибольший восторг зрителей вызывали те её номера, во время которых эстонская силачка ногами удерживала коромысло с людьми. Наиболее эффектный рекорд она поставила в 1913 году, когда смогла удержать на коромысле 13 взрослых человек, при этом общий вес груза лишь едва не достиг тонны. Самым незабываемым трюком Марины Лурс стала так называемая «живая карусель», когда она ногами раскручивала коромысло с людьми, придавая при этом грузу довольно высокую скорость вращения. Вместе со своей подругой — другой знаменитой эстонской атлеткой Анеттой Буш Марина Лурс гастролировала не только по Российской Империи, но и выступала с номерами в других странах, став одной из самых известных женщин-борцов, таких как Вулкана, Луизита Леерс и Кати Сандвина. Умерла 30 марта 1922 года.

1881

Павел Николаевич Мостовенко (партийный псевдоним — Нижегородец)

марксист, большевик, советский партийный и государственный деятель, дипломат. Ректор МВТУ им. Баумана в 1927—1930 годах. Родился в деревне Большая Орда, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя, в дворянской семье лесничего. Окончил Казанскую гимназию в 1899 году. Затем учился в Лесном институте и в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, откуда был исключён «за неблагонадёжность». В итоге, в 1916 году он стал выпускником Петербургского политехнического института. По сведениям НКВД высшее образование он не завершил. В 1899 году вступил в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» в Санкт-Петербурге. Два года спустя, в 1901 году, стал членом на тот момент единой РСДРП и тогда же впервые был арестован. Был выслан царским судом в Пермь. После раскола РСДРП примкнул к большевикам. С 1903 по 1917 год был членом Тверского, Нижегородского, Северного и Московского комитетов РСДРП и неоднократно арестовывался. В 1905 году он отбывал ссылку в Твери «под надзором полиции», продолжая «поднимать пролетариев на борьбу»: стал инициатором создания (и председателем) Тверского Совета рабочих депутатов и Новинского Совета крестьянских депутатов. В том же году, являясь ответственным организатором Благуше-Лефортовского революционного района Москвы, участвовал в работе I-й Таммерсфорской конференции РСДРП в Финляндии как делегат от Тверской парторганизации. В 1907 году он стал делегатом от тверских коммунистов на V-м съезде РСДРП.

Список кандидатов в гласные Рогожской районной думы (1917) от кадетов

Военный и революционный период

Во время Первой мировой войны Мостовенко был призван в Русскую императорскую армию, где он прослужил до 1917 года. Встречается также утверждение, что П.Н.Мостовенко «ни дня не служил в царской армии». В 1917 году избрался делегатом VI-го съезда РСДРП(б) и Всероссийского Учредительного собрания от Румынского фронта по списку № 6 (большевики). Он также стал членом Петросовета и представителем Петроградского исполкома на Румынском фронте. В октябре—декабре 1917 года — председатель Московского Совета солдатских депутатов и председатель Рогожской районной думы. Он также вошёл заместителем в расширенный состав Московского военно-революционного комитета: был одним из организаторов и руководителей Октябрьского вооружённого восстания в Москве.

Украина и Башкирия

В 1918 году был направлен на подпольную работу на Украину для организации сопротивления австро-германским оккупационным войскам «и буржуазно-националистическим силам». В 1919 году стал одним из организаторов Башкирской республики, уполномоченным ВЦИК и ЦК РКП(б) по организации Башкирской АССР. Кроме того он был избран секретарём Уфимского губкома РКП(б). В июне 1919 года был назначен членом коллегии Народного комиссариата путей сообщения РСФСР, а в июле — членом Всероссийской комиссии по ремонту транспорта. С июля 1920 года он был членом Президиума ЦИК Башкирской АССР.

Литва, Чехословакия и Германия

В 1921—1922 годах находился на дипломатической работе: был полпредом РСФСР в Литве, а с мая 1922 года дипломатическим представителем в Чехословакии (первым после установления дипломатических отношений). Будучи в Чехословакии, он одновременно возглавлял нелегальную деятельность по линии Коминтерна в Германии во время революционных событий в октябре 1923 года.

Работа в СССР

После возвращения в СССР в 1924 году стал уполномоченным ВСНХ СССР в Берлине. С 1925 по 1927 год занимал пост директора только что организованной Промакадемии и, одновременно, был членом Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б). С 1927 по 1930 год являлся ректором МВТУ имени Баумана.

П.Н.Мостовенко после ареста (1937)

В 1932—1934 годах занимал должность председателя Высшей аттестационной комиссии Народного комиссариата тяжёлой промышленности (НКТП) СССР. С 1934 по декабрь 1937 года он являлся директором Высших академических курсов НКТП СССР.

10 декабря 1937 года, проживая на улице Петровка в Москве, Мостовенко был арестован по обвинению в «шпионаже и участии в антисоветской троцкистской организации». 15 марта 1938 года он был приговорён Военной коллегией Верховного Суда СССР к расстрелу по 58-й статье (пункты 6, 7, 10 и 11). Расстрелян в тот же день.

Похоронен на Веденском кладбище вместе с З.С.Бажиной, её сестрой Е.С.Бажиной, её мужем Н.В.Мешковым.

Реабилитирован определением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 28 мая 1955 года.

Память

В Доме-музее первого в России Совета крестьянских депутатов, созданного в 1905 году в селе Новинки Калининского района (Тверская область), есть экспозиция, посвящённая Павлу Мостовенко.

Мнение современников

Как пишет его товарищ, наблюдавший П.Н.Мостовенко в Твери в 1905 году,

«Павел сразу стал любимцем рабочей массы, выступая на митингах и демонстрациях.»

По донесению полиции П.Н.Мостовенко был

«Неисправим по поведению. Очень грубый и дерзкий, злой пропагандист и опасный революционер.2

Семья

Первая жена — Ревекка Менасьевна Гальперина (1902, Единцы — 1976, Москва) — переводчица художественной литературы (Э. По «Убийство на улице Морг»), дочь писателя Менаше Галперна. Двое детей: Александр (1921—1942, погиб на фронте). Наталья (1925—2003), была замужем за философом Г.П.Щедровицким и, впоследствии, за литератором Д.С.Даниным. Вторая жена — Зоя Семёновна Бажина (1900–1990) (сестра жены мецената Н.В.Мешкова). Сын: Павел (1935?). Литература: Платов В. С., Революционное движение в Тверской губернии (конец 19 — начало 20 веков), Калинин, 1959; ГА РФ. Фонд 102 — Департамент полиции Министерства внутренних дел, 7 д/п, 1905, дело 2222, часть 5; ОО, 1904, дом 1060; Расстрельные списки. Москва, 1937—1941. «Коммунарка», Бутово. Книга памяти жертв политических репрессий. Москва, 2000; Советская историческая энциклопедия. Том 9. Москва, 1961—1976; Коротаева Л.В., П.Н.Мостовенко, в книге: Революционеры Прикамья, Пермь, 1966; Герои Октября, Москва, 1967; Большая советская энциклопедия.

1882

Гурусадей Датт (бенгальское имя — গুরুসদয়)

индийский общественный деятель, адвокат, фольклорист и писатель. Основатель движения за духовное и социальное возрождение Индии «Братачари» (Bratachari) в 1930-е годы. Родился в городе Силхет, Бенгальское президентство, Британская Индия, Британская империя. Гурусадей Датт был сыном Рамакришна Датта Чаудхури (англ. Ramkrishna Dutta Chaudhuri) и Анандамайи Деби (англ. Anandamayee Debi). Его отец родом из деревни Бирасри (англ. Birasri) у Каримганджи округ Силхет, в Восточной Бенгалии (ныне Бангладеш). Члены его семьи были последователями Вайшнавизма. Мальчик потерял отца в возрасте 9 лет и мать, когда ему было 14. После их смерти он не поладил со своим дядей, который был помещиком в селе. Гурусадей Датт учился в правительственном колледже Силхет и закончил его в 1898 году. Сдав экзамен на адвоката первого класса, он был принят в коллегию адвокатов общества «Грейз ИНН».

Карьера

Гурусадей Датт до переезда в Калькутту служил на различных должностях в районах Индии Аррах, Хугли, Пабне, Богра, Джессор, Фаридпур, Комилла, Дакка, Барисал, Кхулна, Бирбхум, Банкура, Хаура и Маймансингх. Он был районным судьей, директором, секретарем местного самоуправления. С 1930 по 1933 год он выдвигался в члены Государственного Совета и Центральную законодательную Ассамблею (парламент бывшей провинции Британской Индии).

Статуя Гурусадея Датта, Калькутта, Индия.

Социальная работа

В юности Датт проявил большой интерес к труду специалистов по социальной работе, принял участие в оказании помощи людям в борьбе с пожарами, помощи населению во время наводнений и других стихийных бедствий. Он был одним из социальных реформаторов первой половины XIX века, которые думали об оказании всевозможных услуг сельской бедноте. Датт был первым среди гражданских должностных лиц, которые ставили в пример труд, вручную работали с группой последователей по искоренению водного гиацинта — растения, которое заполоняет водоемы и делает воду непригодной для использования и для питья. Датт с группой работников расчищал заиленные оросительные каналы. В те времена это было немыслимым делом для магистрата — работать вручную с народом. В 1922 году он основал Общество кооперативного полива в Банкура, которое впоследствии было распространено в Маймансингхе и Бирбхуме. Он возглавлял индийскую делегацию в качестве представителя британского правительства в Индии на заседании сельскохозяйственного института в Риме в 1924 году. В 1925 году умерла жена Датта. В феврале этого же года он основал Центральный исследовательский институт обучения ремеслам и общего образования для женщин, которые были лишены возможности получить начальное образование и жили в бедности. В октябре 1925 года он основал журнал «Bangalakshmi», который издается до сих пор. В 1929 году Датт основал другой журнал под названием Gramer Daak, который занимается аграрными и сельскими вопросами.

Противоречия

Независимость мышления и неукротимый дух Гурусадея Датта привели его к конфликту с правительством Великобритании. В 1928 году в г. Хаура он осудил стрельбу полиции по толпе протестующих, возглавленную британским офицером. Этот вопрос был поднят в Британской палате лордов и лорд Биркенхед, Государственный секретарь по Индии, вынужден был отвечать на гневные вопросы коллег. Британцы хотели наказать Датта, за то что он посмел усомниться в действиях Британского правительства. В итоге в качестве наказания он был переведен из Хауры в Маймансингх.

Семья

Датт был женат на Сародж Налини Датт, дочери Бражендранат Де, от которой у него был сын Бирендрасадей Датт (Birendrasaday Dutt). Его невестка Ароти Датт стала известным социальным работником. Гурусадей Датт имел внука Девсадей Датта и правнуков — Ражсадей Датта и Шивсадей Датта.

Смерть и память

Гурусадей Датт умер в городе Калькутта, Бенгальское президентство, Британская Индия, Британская империя, от рака, 25 июня 1941 года. Его портрет украшает стены Mahajati Sadan в Калькутте. Биографию Датта в Бангладеш написали Шанкар Прасад Де, Амитабха Чоудхури, Шаикат Азгар, Нареш Банерджи и Хабиб Ахмед Датта Чоудхури. Медаль в его честь, известная как «медаль Гурусадей Датта» наряду с денежной премией была учреждена его внуком Девсадей Даттом. Медаль, начиная с 2008 года, присуждается ученику, который лучше всех сдал аспирантский экзамен географии в Университете Калькутты. В Калькутте учреждена стипендия Гурусадея Датта для студентов, продолжающих обучение в аспирантуре. Его статьи, опубликованные в 1930-е годы в таких изданиях, как «Prabashi», «Banglar Shakti», «Bangalakshmi» и «Aloka» (на Бенгальском языке) были переизданы в книге с названием «Banglar Lokashipla О’Lokanritya» в августе 2008 года.

Вклад в искусство и культуру

Датт провел всю жизнь, собирая и изучая предметы искусства и рукоделия в самых отдаленных уголках сельской Бенгалии, занимался сбором предметов народного искусства, таких как картины, свитки, терракотовые панели, каменные скульптуры, предметы с резьбой по дереву, куклы и игрушки, пресс-формы, используемые для изготовления лекал. Датт также много писал о народной культуре.

Основанные Даттом организации: Коллектив народного танца и народной музыки Маймансингх (1929); Pallisampad Ракша Самити (1931); «Bratachari Lokanritya Samiti» (1932); Южное индийское общество Братахари (Bratachari) (1932); «Общество Sarbabharatiya Bratachari». В 1941 году он основал движение за духовное и социальное совершенствование. Движение было направлено на создание чувства мирового гражданства, национального самосознания людей, независимо от касты, вероисповедания, пола и возраста. Движение было направлено на воспитание ума и тела, заставляло людей работать на национальное и индивидуальное совершенствование на основе активизации традиционной и народной культуры, особенно народного танца и народной песни.

Публикации

Гурусадей Датт написал много книг и статей, которые перечислены ниже. Последняя его книга — «Banglar Lokashilpa О’Lokanritya» (на Бенгальском языке) представляет собой сборник его очерков и статей о народном творчестве и народных танцах Бенгалии в различных журналах в период между 1928 и 1941 годами. Книга была опубликована в Subhromani и Субхадра в 2008 году. Bhajar Banshi (1922) (in Bengali) (Книга для детей); Palli Sangskar (in Bengali) (1925); Village Reconstruction (1925); Agricultural Organisation and Rural Reconstruction in Bengal (1919); Ganer Saji (in Bengali) (1932); «Индийские фольклорные танцы и фольклорное движение» (Indian Folk Dance and Folklore Movement) (1933); Bratachari Synthesis (in Bengali) (1937); Patuya Sangit (in Bengali) (1939); Bratacharir Marmakatha (in Bengali) (1940); «Женщины Индии» (A Woman of India) (1941); «Bratachari: его цель и смысл» (Bratachari: Its Aim and Meaning) (1942); «Фольклорные танцы Бенгалии» (The Folk Dances of Bengal) (1954); Shrihatter Lokasangit (in Bengali) (1966); Folk Arts and Crafts of Bengal (1990); Art of Kantha (1995); Banglar Lokashilpa o Lokanritya (in Bengali) (Calcutta: Chatim Books, 2008); Goraey Golod (in Bengali); Gramer Kaajer ka kha Ga(in Bengali); Saroj Nalini; Palli Sanskar O Sangathan(in Bengali); Paaglamir Puthi(in Bengali); Purir Mahathwa(in Bengali); Gaaner Saaji(in Bengali); Banglar Samrik Krira(in Bengali); Chaander Buri(in Bengali); Bratachari Shakhaa(in Bengali); Bratachari Marmakatha(in Bengali); Patua Sangeet(in Bengali); Bratachari Parichoy(in Bengali); Srihotter Lokageeti(in Bengali); Banglar Bir Jodha Raebeshe(in Bengali).

1882

Михаил Дорофеевич Цинамдзгвришвили (грузинское имя — მიხეილ დოროთეს ძე წინამძღვრიშვილი)

грузинский государственный деятель, российский и советский врач-терапевт, академик Академии Наук Грузинской ССР (1946). Депутат и член Президиума Верховного Совета Грузинской ССР. Родился в селе Сурами, Тифлисская губерния, Российская империя, ныне город Сурами, Грузия. В 1910 году окончил медицинский факультет Императорского Харьковского университета и некоторое время работал в нём. С 1915 года жил и работал в Тбилиси. С организацией Тбилисского университета преподавал в нём, доктор медицинских наук (26 июля 1923 года, первая докторская диссертация по медицинским наукам на грузинском языке), профессор с 1924; заведующий кафедрами диагностики медицинского факультета Тбилисского университета (1921—1930) и госпитальной терапии Тбилисского медицинского института (с 1930). Основатель и директор (1946—1956) первого в СССР Института клинической и экспериментальной кардиологии. Избирался депутатом Верховного Совета Грузинской ССР трёх созывов. Умер в городе Тбилиси, Грузинская ССР, СССР 28 декабря 1956 года. Награды: Орден Ленин;а Орден Трудового Красного Знамени.

Память

С 1957 года его имя носит Институт клинической и экспериментальной кардиологии. В Тбилиси (район Чугурети) есть улица Цинамдзгвришвили. Библиография: Эксперимент и клиника в вопросе почечного генеза гипертонии. — Тбилиси, 1948; Вопросы классификации гипертонической болезни. — Тбилиси, 1952.

1883

Виктор Луис Джонсон (Victor Louis Johnson)

британский велогонщик, чемпион летних Олимпийских игр 1908. Родился в поместье Астон Манор, (ныне часть города Бирминген) графство Уорикшир, Англия, Великобритания. На Играх 1908 в Лондоне Мартенс соревновался в двух дисциплинах.

Он стал чемпионом в гонке на 660 ярдов и дошёл до финала спринта, однако гонка была отменена из-за превышения лимита времени. Умер в городе Саттон Колдфилд, графство Уорикшир, Англия, Великобритания, 23 июня 1951 года.

Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник 10 мая родились... | kakula - Дневник любителя старины |

Лента друзей kakula

/ Полная версия

Добавить в друзья

Страницы:

раньше»