5 мая родились...

05-05-2025 04:06

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

[440x698]

[440x698]

1918

Виталий Тимофеевич Топольский

адъютант эскадрильи 69-го истребительного авиационного полка (Отдельная Приморская армия), лейтенант. Родился в городе Винница (Украина), в семье рабочего. Русский. Окончил 7 классов, школу ФЗУ. Работал токарем. Член ВКП(б). В Красной Армии с 1938 году. В 1938 году окончил Одесскую военно-авиационную школу пилотов. Был назначен в 69-й истребительный авиационный полк на должность летчика. Был помощником военкома эскадрильи по комсомолу, а затем адъютантом эскадрильи. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. 13 июля сбил, прикрывая командира эскадрильи, первый вражеский самолет. С выполнением сотого боевого вылета Топольский был представлен к награждению орденом Красного Знамени. В представлении, написанном командованием ВВС Приморской армии, указывалось, что Топольский "при выполнении боевой работы показал образцы отваги, мужества и летного мастерства". Постановлением военного совета Южного фронта от 5 ноября 1941 года Топольский был удостоен этой награды. Однако ему не довелось дожить до этого радостного дня. 28 августа он погиб в воздушном бою. В небе Одессы лейтенант Топольский совершил 123 боевых вылета на штурмовку скоплений войск противника, в 14 воздушных боях лично сбил 4 и в составе группы 4 самолета врага. Похоронен в городе-герое Одессе. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Топольскому Виталию Тимофеевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени. Имя Виталия Топольского начертано на мемориальной доске героических защитников города-героя в сквере у Одесского академического оперного театра, на табличках названия одной из улиц Одессы и на мраморной плите, под которой покоится прах героя под сенью серебристых тополей Аллеи Славы в городе-герое Одессе. Его имя носит улица в родном городе.

[476x700]

[476x700]

1918

Николай Васильевич Шевченко

первый секретарь Миргородского районного комитета коммунистической партии Украины Полтавской области. Родился в селе Шевченково ныне Котелевского района Полтавской области, в семье крестьянина. Украинец. После окончания школы в 1934 году учился на курсах счетоводов школы колхозной молодежи в селе Опошня Зеньковского района Полтавской области. После окончания курсов в 1936 году работал счетоводом-бухгалтером в колхозе имени Шевченко Котелевского района. В июле 1938 года призван в Красную Армию и направлен на учебу в школу младших авиационных специалистов при 44-й авиационной базе Ленинградского военного округа. После окончания школы в 1939 году направлен для дальнейшего прохождения службы в 35-й ближнебомбардировочный авиационный полк на должность авиационного механика. Участник похода в Западную Украину в 1939 году, советско-финляндской войны. С первого дня Великой Отечественной войны – в действующей армии. Воевал на Северо-Западном, Волховском и 1-м Украинском фронтах. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. За образцовое выполнение заданий командования по эвакуации поврежденных самолетов из районов боевых действий и их срочному восстановлению в сложных условиях Н.В.Шевченко был награжден орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». В мае 1946 года старшина технической службы Н.В.Шевченко демобилизован. Вернулся в родные края. Работал ответственным секретарем редакции газеты «За сталинский урожай» Котелевского района, товароведом Котелевской районной потребкооперации. С 1948 года – помощник секретаря Котелевского районного комитета коммунистической партии (большевиков) Украины, а с 1949 года – заведующий сельскохозяйственным отделом этого же комитета. В 1951 году окончил курсы переподготовки руководящих партийных и советских работников при Полтавском областном комитете КП(б)У. С 1954 года – секретарь Котелевского районного комитета партии по Рублевской машинно-тракторной станции. В начале 1958 года назначен инструктором сельскохозяйственного отдела Полтавского областного комитета КП Украины. В 1958 году окончил Высшую партийную школу при центральном комитете КП Украины и назначен секретарем Миргородского районного комитета КП Украины. 16 сентября 1959 года назначен начальником районной инспекции сельского хозяйства – заместителем председателя Миргородского районного совета депутатов трудящихся. С 9 января 1960 года – председатель Миргородского районного совета депутатов трудящихся. 24 декабря 1960 года избран первым секретарем Миргородского районного комитета КП Украины. Колхозы и совхозы Миргородского района систематически выполняли планы заготовок сельскохозяйственной продукции, добиваясь высоких производственных показателей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 декабря 1965 года за успехи, достигнутые в повышении урожайности, увеличении производства и заготовок сахарной свеклы Шевченко Николаю Васильевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот». С 18 августа 1970 года – секретарь Полтавского областного комитета коммунистической партии Украины по вопросам сельского хозяйства. С 1978 года – персональный пенсионер союзного значения. Избирался депутатом Полтавского областного совета депутатов трудящихся. Делегат ХХІІІ съезда КПСС (1966). Умер 10 марта 1996 года. Похоронен на аллее Героев Центрального кладбища города Полтава. Награжден орденом Ленина (31 декабря 1965), 2 орденами Трудового Красного Знамени, орденами Отечественной войны I степени (11 марта 1985), Красной Звезды (9 марта 1945), медалями, в том числе «За боевые заслуги» (3 ноября 1942).

[700x381]

[700x381]

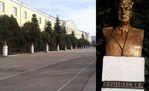

Памятный знак установлен в поселке городского типа Котельва Полтавской области (Украина).

[504x700]

[504x700]

1919

Николай Анатольевич Байдин

электросварщик строительно-монтажного управления № 74 треста «Нефтепроводмонтаж» Главгаза СССР, Башкирская АССР. Родился в селе Галицы, ныне Осинского района Пермского края, в крестьянской семье. Русский. Окончил среднюю школу. Трудовую деятельность начал в 1930 году колхозником, затем работал разнорабочим в торговой сети Осинского района. В 1937-1943 годах — ученик электросварщика, электросварщик Пермского завода имени Серго Орджоникидзе. На фронте не был, так как имел «бронь». В 1943-1946 годах трудился электросварщиком в строительных организациях Астрахани и Саратова. С 1946 года работал электросварщиком строительно-монтажного управления № 74 Уфимского треста «Нефтепроводмонтаж». Принимал участие в строительстве магистральных нефтепроводов Астрахань - Саратов, Туймазы - Уфа, Шкапово - Ишимбай, газопроводов Дашава - Киев, Дашава - Москва, Саратов - Москва, Магнитогорск - Ишимбай, Туймазы - Уфа, Бухара - Урал, бензопровода Уфа - Челябинск и других. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1958 года за выдающиеся успехи, достигнутые в строительстве и производстве строительных материалов, Байдину Николаю Анатольевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С 1959 года до выхода на пенсию работал мастером производственного обучения по электродуговой сварке труб школы сварщиков треста «Нефтепроводмонтаж». В 1987 году ушел на заслуженный отдых. Жил в городе Уфа. Скончался 7 июля 1993 год. Награжден орденами Ленина (1948, 1958), Трудового Красного Знамени (1943), медалями.

[465x700]

[465x700]

1919

Виталий Васильевич Беломоин (Бельмоин)

директор Коршуновского горно-обогатительного комбината Министерства чёрной металлургии СССР, Иркутская область. Родился в городе Тобольск Тобольской губернии (ныне Тюменской области), в семье военнослужащего. После окончания в 1936 году средней школы в Тобольске и в 1941 году Свердловского горного института начал трудовую деятельность на шахте №5-бис в городе Черемхово Иркутской области помощником главного механика. В 1944 году был назначен главным инженером центральных электромеханических мастерских, а в 1948 году - главным механиком Шахттрестстроя (позже - трест «Черемховуголь»). После окончания в 1956 году Академии угольной промышленности работал начальником рудника Грумант треста «Арктикуголь» на острове Западный Шпицберген. В декабре 1959 года возглавил строящийся Коршуновский горно-обогатительный комбинат (ГОК, город Железногорск-Илимский) - одно из крупнейших предприятий Иркутской области. Много сделал для своевременного пуска комбината в эксплуатацию, освоения проектных мощностей предприятия и досрочного выполнения заданий пятилеток. Коллектив ГОКа под его руководством неоднократно выходил победителем Всесоюзного и областного социалистического соревнования, награждался Красными Знамёнами Министерства чёрной металлургии, Совета Министров СССР и ВЦСПС. В марте 1981 года за перевыполнение планового задания по выпуску железорудного концентрата Коршуновский ГОК был награждён орденом Октябрьской Революции. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 марта 1981 года за выдающиеся производственные достижения, досрочное выполнение заданий десятой пятилетки и социалистических обязательств, проявленную трудовую доблесть Беломоину Виталию Васильевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В.В.Беломоин много внимания уделял вопросам становления города Железногорск-Илимский. Избирался депутатом Нижнеилимского районного Совета народных депутатов, членом Иркутского обкома КПСС и делегатом XXVI съезда партии (1981). Отличник энергетики и электрификации СССР. Почётный гражданин города Железногорск-Илимский. Руководил Коршуновским ГОК на протяжении 24 лет до своей кончины 13 апреля 1983 года. В мае 1993 года на здании бывшего управления ГОК и в мае 1999 года на доме №5А 8-го квартала, где жил В.В.Беломоин в Железногорске-Илимском, были установлены мемориальные доски. Ежегодно проводится турнир городов Сибири по борьбе самбо, посвященный памяти первого директора Коршуновского ГОКа В.В.Беломоина. Награждён двумя орденами Ленина (30 марта 1971, 2 марта 1981), двумя орденами Трудового Красного Знамени (22 марта 1966, 22 марта 1974), медалями, в том числе «За трудовое отличие» (1952), а также знаком «Шахтёрская слава» 3-х степеней.

1919

Максим Иванович Гаврилов

музыкант, кантелист Государственного ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле», заслуженный артист РСФСР и Карельской АССР.

1919

Михня Георгиу

румынский сценарист, литературовед и критик. Профессор. Его лучшие сценарии – «Кантемир» и «Румынский мушкетер» (оба в 1975). Написал сценарии фильмов: «Франко-порт» (1961), «Тудор» (1963), «Потерянный лес» (1972), «Гиперион» (1975), «Тэнасе Скатиу» (1976 по Д.Замфиреску), «Буребиста» (1980) и др. В 1963-1965 гг. председатель Совета по кинематографии. Президент Академии социальных и политических наук. Заведующий кафедрой театроведения и киноведения Института имени Караджале.

[475x699]

[475x699]

1919

Николай Васильевич Кадун

командир дивизиона 103-го гвардейского пушечного артиллерийского полка 6-й армии 3-го Украинского фронта, гвардии капитан. Родился в селе Батурин, ныне город Бахмачского района Черниговской области (Украина), в семье крестьянина. Украинец. Член ВКП(б) с 1942 года. Окончил 8 классов средней школы. В 1936 году призван в ряды Красной Армии. В 1938 году окончил Ленинградское артиллерийское училище. В боях Великой Отечественной войны с июля 1941 года. Воевал на Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах. В период с 10 по 15 декабря 1943 года командир дивизиона 103-го гвардейского пушечного артиллерийского полка гвардии капитан Н.В.Кадун в боях за удержание плацдарма на правом берегу Днепра юго-западнее Запорожья с дивизионом отразил все контратаки противника, уничтожил несколько его артиллерийских батарей, более десяти танков, пять бронемашин и много живой силы. Когда враг прорвался на командный пункт дивизиона, вызвал огонь на себя. Был ранен, но продолжал управлять дивизионом. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии капитану Кадуну Николаю Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза. Но не суждено было Герою получить заслуженную награду Родины. В одном из боёв при освобождении Молдавии гвардии капитан Н.В.Кадун был тяжело ранен и 30 июля 1944 года скончался. Похоронен в городе Тирасполь (Приднестровская Молдавская Республика). Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды. В городе Батурин установлен бюст Героя, его именем названа улица. Имя Н.В.Кадуна выбито на памятном знаке погибшим землякам в Батурине.

1919

Фёдор Андреевич Лисицын

забойщик шахты № 10 имени Артёма треста «Ворошиловуголь» Министерства угольной промышленности Украинской ССР, Ворошиловградская область. Родился в селе Мойлово Жиздринского уезда Калужской губернии, ныне – Ульяновского района Калужской области. Русский. После окончания сельской школы приехал в Луганскую (с 1938 года – Ворошиловградскую) область Украинской ССР, где трудился горнорабочим на угледобывающей шахте Донецкого угольного бассейна (Донбасс) до призыва на военную службу в октябре 1939 года Ворошиловградским горвоенкоматом. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Боевой путь прошёл наводчиком орудия 1962-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 42-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады. За мужество, проявленное при освобождении Белграда и территории Австрии, рядовой Лисицын был награждён медалью «За отвагу» и двумя боевыми орденами. После демобилизации вернулся в Донбасс и продолжил работать забойщиком, а позже возглавил бригаду забойщиков шахты №10 имени Артёма, которая на протяжении ряда лет добивалась наивысших показателей среди горняцких коллективов треста «Ворошиловуголь». Если каждый член бригады Лисицына, состоявшей из 14 горняков, давал в среднем за смену по одной тонне угля сверх нормы, а отдельные – по две тонны сверхпланового топлива, то бригадир Лисицын – по шесть тонн угля на выход. В социалистическом соревновании, развёрнутом в период 5-й пятилетки (1951–1955), бригада Лисицына откликнулась на призыв краснодонца Николая Мамая и с честью выполнила повышенные обязательства по добыче угля. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1957 года за выдающиеся успехи в деле развития угольной промышленности в годы пятой пятилетки и в 1956 году Лисицыну Фёдору Андреевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания был удостоен и начальник участка шахты №10 имени Артёма И.Т.Денисов. Проживал в городе Артёмовске. Дата его кончины не установлена. Награждён орденами Ленина (26 апреля 1957), Октябрьской Революции (19 февраля 1974), орденами Отечественной войны I (11 марта 1985) и II (3 мая 1945) степеней, Красной Звезды (13 ноября 1944), медалями, в том числе «За отвагу» (14 сентября 1944), «За трудовую доблесть» (29 августа 1953), «За трудовое отличие» (4 сентября 1948).

1919

Джордж Лондон (настоящая фамилия - Бёрнстайн)

американский певец (бас-баритон)

1919

Георгиос Христу Пападопулос

греческий государственный и политический деятель, премьер-министр Греции (1967-1973), президент (1973).

[489x700]

[489x700]

1919

Николай Николаевич Самароков

заместитель командира эскадрильи 70-го гвардейского штурмового авиационного Краснознаменного Белорусского полка (3-я гвардейская штурмовая авиационная Валдайско-Ковельская Краснознаменная дивизия, 1-й смешанный авиационный корпус, 16-я воздушная армия, 1-й Белорусский фронт), гвардии старший лейтенант. Родился в городе Перовск, ныне Кызылорда (Республика Казахстан). По другим данным, родился в городе Оренбург, в семье рабочего. Русский. Окончил 7 классов. Работал в ремонтных мастерских военного авиационного училища. Одновременно занимался в городском аэроклубе. Призван в армию в 1940 году Кировским райвоенкоматом города Чкалов (как тогда назывался Оренбург). Поступил в Чкаловское военное авиационное училище, которое 15 января 1941 года было переименовано в Чкаловскую военную авиационную школу пилотов. Окончив школу пилотов в звании сержанта, в августе 1942 года был направлен в действующую армию – на Северо-Западный фронт, в 74-й штурмовой авиационный полк 243-й штурмовой авиационной дивизии 4-й воздушной армии. В действующей армии – с марта 1942 года. Сражался в 74-м (с 18 марта 1943 года – 70-м гвардейском) штурмовом авиационном полку в составе 6-й ударной авиационной группы, с июня 1942 года – в 243-й (с 18 марта 1943 года – 3-й гвардейской) штурмовой авиационной дивизии на Северо-Западном, 2-м Прибалтийском, 2-м и 1-м Белорусских фронтах. На Северо-Западном фронте в составе 6-й воздушной армии поддерживал наземные войска в боях с демянской группировкой противника на территории Новгородской области, участвовал во фронтовой операции «Полярная звезда» – в Демянской (15 – 28 февраля 1943 года) и Старорусской (4 – 19 марта 1943 года) наступательных операциях, в октябре 1943 года поддерживал наземные войска Калининского фронта в наступательных боях в районе Невеля (Невельская наступательная операция, 6 – 10 октября 1943 года). На 2-м Прибалтийском фронте в ноябре 1943 – январе 1944 года в составе 15-й воздушной армии поддерживал наземные войска фронта в наступательных боях на территории Псковской области на витебско-полоцком направлении. На 1-м Белорусском фронте участвовал в составе 6-й воздушной армии в Белорусской стратегической наступательной операция "Багратион" – поддерживал наземные войска 47-й армии при освобождении города Ковель (Волынская область Украины), затем войска фронта в Люблин-Брестской наступательной операции (18 июля – 2 августа 1944 года) – освобождении западной части Белоруссии и восточных районов Польши, в боях за удержание и расширение Магнушевского и Пулавского плацдармов на Висле. К 23 августа 1944 года совершил 111 успешных боевых вылетов на самолете «Ил-2» на штурмовку и бомбардировку укреплений противника на поле боя, скоплений танков и автомашин, артиллерийских позиций, аэродромов, железнодорожных станций. 34 раза участвовал в воздушных боях с истребителями противника. Уничтожил 1 баржу с грузом и войсками, 1 паровоз, 45 железнодорожных вагонов, 5 батарей, 14 зенитных пулеметов, 4 точки зенитной артиллерии, 35 автомашин с войсками и грузом, 3 цистерны с горючим, 210 солдат и офицеров, сбил 1 вражеский истребитель. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года за мужество и героизм, проявленные при нанесении штурмовых ударов по противнику, Самарокову Николаю Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Всего за время своей боевой деятельности выполнил 120 боевых вылетов. После окончания войны служил в Военно-Воздушных Силах. С 1949 года капитан Н.Н.Самароков – в запасе. Жил в Оренбурге. Скончался 15 января 1974 года. Похоронен на Оренбургском городском кладбище, где установлен памятник. Награжден орденом Ленина (26 октября 1944), 3 орденами Красного Знамени (13 января 1943; 23 марта 1943; 21 сентября 1944), орденом Отечественной войны I степени (27 июля 1943), медалями.

[544x700]

[544x700]

1919

Николай Алексеевич Соболев

председатель колхоза «Россия» Алексеевского района Татарской АССР. Родился в селе Старые Бурундуки Буинского уезда Симбирской губернии (ныне – Буинского района Республики Татарстан). Когда в годы коллективизации их семья вступила в колхоз, Николай вместе с отцом и братьями трудился в поле. В 1935-1939 годах – начальник отделения связи. С сентября 1940 года – в Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны. В 1942 году вступил в ВКП(б)/КПСС. В 1942 году – телефонист батареи 207-го армейского артиллерийского полка 61-й армии Западного фронта, замполитрука. В 1945 году – старшина батареи 207-го пушечного артиллерийского полка 10-й пушечной артиллерийской бригады 6-й артиллерийской дивизии прорыва Резерва Главного Командования, старший сержант. Дошел до Берлина, но незадолго до окончания войны был тяжело ранен и демобилизован. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». Демобилизовавшись из Красной Армии, вернулся в Больше-Тарханский район Татарской АССР (ныне – Тетюшский район Республики Татарстан) и был направлен на партийнцую работу. В 1945-1948 годах – помощник секретаря Больше-Тарханского райкома ВКП(б) Татарской АССР. В 1948-1950 годах учился в партийной школе в городе Казань. В 1950-1955 годах – заведующий организационным отделом Алькеевского, а затем Куйбышевского райкома ВКП(б)/КПСС. Когда в 1955 году в СССР развернулось движение «тридцатитысячников», возглавил отстающий колхоз «Красный луч» и в короткие сроки добился восстановления хозяйства. В 1958-1960 годах – заместитель председателя Алексеевского райисполкома. С января 1960 по 1972 год – председатель колхоза «Россия» Алексеевского района Татарской АССР. Отстающий колхоз под его руководством был выведен в колхозы-миллионеры, неоднократным участником и победителем Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР, обладателем государственных наград. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства, Соболеву Николаю Алексеевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С 1972 года – на пенсии (по болезни). Умер 31 марта 2007 года. Похоронен в городе Зеленодольск Республики Татарстан. Награжден орденами Ленина (8 апреля 1971), Отечественной войны I степени (11 марта 1985), Красной Звезды (6 апреля 1945), «Знак Почёта» (1966), медалями, в том числе «За отвагу» (5 апреля 1942), «За боевые заслуги» (18 октября 1942).

1919

Николай Иванович Чувин

заместитель командира эскадрильи 6-го гвардейского штурмового авиационного полка 3-й воздушной армии 1-го Прибалтийского фронта, гвардии старший лейтенант. Родился в деревне Тимоновка ныне Брянского района Брянской области, в семье рабочего. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. Окончил 10 классов. Работал слесарем на Брянском металлургическом заводе. В Красной Армии с 1939 года. Окончил Чугуевскую военно-авиационную школу пилотов. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Сражался на Западном, Юго-Западном, Калининском, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах, участвовал в воздушных боях в небе над Киевом, Уманью. Заместитель командира эскадрильи 6-го гвардейского штурмового авиаполка (3-я воздушная армия, 1-й Прибалтийский фронт) гвардии старший лейтенант Николай Чувин к январю 1944 года совершил 130 боевых вылетов на штурмовку войск противника, в воздушных боях уничтожил 3 и на земле еще 3 вражеских самолета и много другой техники. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии старшему лейтенанту Николаю Ивановичу Чувину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". (№ 3371). Всего за годы войны Н.И.Чувин совершил 223 боевых вылета на штурмовку войск противника, в воздушных боях уничтожил 11 немецких самолетов. После войны отважный штурмовик продолжал службу в ВВС СССР. В 1946 году окончил Военно-воздушную академию, а в 1954 году — Военно-политическую академию. С 1959 года полковник Н.И.Чувин — в запасе. Работал в Министерстве иностранных дел СССР. Жил в городе-герое Москве. Умер 13 ноября 2013 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Награждён 3 орденами Ленина, орденом Красного Знамени, 2 орденами Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, медалями.

[548x699]

[548x699]

1920

Григорий Сафронович Асеев

воздушный стрелок-радист 9-го гвардейского минно-торпедного авиационного полка 5-й минно-торпедной авиационной дивизии, Военно-воздушных сил Северного флота, гвардии старший сержант. Родился в селе Петропавловка ныне Володарского района Кокчетавской области (Республика Казахстан), в семье крестьянина. Украинец. Член ВКП(б) с 1944 года. В 1930 году с родителями переехал в Бурятию, в город Улан-Удэ. В 1939 году окончил железнодорожную среднюю №65 и поступил в иркутский политехнический институт. Однако учиться не пришлось. В 1939 году был призван в Красную Армию и направлен на Дальний Восток. В 1940 году окончил Объединённую школу младших авиаспециалистов ВВС Тихоокеанского флота, получил специальность воздушна стрелка. Служил в бомбардировочном полку Тихоокеанского флота. В боях Великой Отечественной войны с января 1942 года - в качестве воздушного стрелка-радиста 24-го (впоследствии 9-го гвардейского) минно-торпедного авиаполка ВВС Северного флота. Летал в экипажах старшего лейтенанта Казакова, лейтенанта Агафонова, а в последствии, как один из лучших стрелков-радистов – с командиром полка подполковником Сыромятниковым. Принимал участие в 81 боевом вылете, в 23 торпедных атаках, потоплении 4-х транспортов, 2-х сторожевых кораблей, каботажного судна, 7-ми мотоботов противника, лично сбил вражеский истребитель. Особо отличился в ходе Петсамо-Киркенесской наступательной операции советских войск. 16 октября 1944 года на подходе к каравану вражеских судов в районе мыса Хибергнесет (Норвегия) самолёт-торпедоносец был подбит. Экипаж горящего самолёта, в составе командира 9-го гвардейского минно-торпедного авиаполка гвардии подполковника Б.П.Сыромятникова, штурмана полка майора А.И.Скнарёва и стрелка-радиста старшего сержанта Г.С.Асеева сбросил торпеду, потопил транспорт врага, но сам погиб, ценой жизни, до конца выполнив свой воинский долг. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии старшему сержанту Асееву Григорию Сафроновичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды. Бюст Г.С.Асеева, в числе 53-х лётчиков-североморцев, удостоенных звания Героя Советского Союза, установлен на Аллее героев-авиаторов Северного флота, открытой 29 октября 1968 года на улице Преображенского в посёлке Сафоново ЗАТО город Североморск Мурманской области (автор Э.И.Китайчук). Его имя увековечено в мемориале Героев Советского Союза в Иркутске. Мемориальная доска в память о Асееве Г.С. установлена на улице его имени в городе Улан-Удэ. Его именем названа также улица в посёлке городского типа Карымское Читинской области.

1920

Иван Григорьевич Вербанов

разведчик 348-й отдельной разведывательной роты (226-я Глуховско-Киевская Краснознаменная ордена Суворова стрелковая дивизия, 11-й Прикарпатский стрелковый корпус, 1-я гвардейская армия, 4-й Украинский фронт), ефрейтор. Родился в деревне Кудиновка (ныне не существует, территория Кожевниковского района Томской области), в крестьянской семье. Русский. Образование неполное среднее. Работал в колхозе «Светлый». В Красной Армии с января 1939 года. В действующей армии с 20 июля 1941 года. Воевал на Западном, Воронежском, Центральном, 1-м и 4-м Украинских фронтах. Принимал участие в оборонительном сражении в Белоруссии, Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции, Курской битве, освобождении Левобережной Украины, битве за Днепр, Киевских наступательной и оборонительной операциях, Житомирско-Бердичевской, Ровно-Луцкой, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Карпатско-Ужгородской, Западно-Карпатской, Моравско-Остравской и Пражской наступательных операциях. 14 октября 1943 года, выполняя боевое задание по разведке противника восточнее села Ровы Вышгородского района Киевской области (Украина), И.Г.Вербанов в рукопашной схватке уничтожил немецкого солдата и захватил его личные документы. 16 октября 1943 года в бою за удержание плацдарма огнем из личного оружия уничтожил 2 солдат противника. Приказом командира дивизии награжден медалью «За отвагу». 7 июля 1944 года, действуя в составе разведывательной группы западнее города Коломыя ныне Ивано-Франковской области (Украина), И.Г.Вербанов в числе первых ворвался во вражескую траншею, гранатами и огнем из автомата уничтожил пулеметную точку. Группа захватила 2 контрольных пленных, выполнив поставленную боевую задачу. Командиром роты И.Г.Вербанов был представлен к награждению орденом Отечественной войны I степени. Приказом командира 226-й стрелковой дивизии от 17 июля 1944 года красноармеец Вербанов Иван Григорьевич награжден орденом Славы III степени. С началом Львовско-Сандомирской наступательной операции 13 июля 1944 года в ходе овладения оборонительной позицией противника в районе села Черемхов (ныне Коломыйский район Ивано-Франковской области, Украина) И.Г.Вербанов, пройдя в тыл врага, уничтожил пулеметный расчет, который препятствовал атаке стрелкового подразделения. При захвате траншеи огнем из автомата уничтожил немецкого солдата. Группа, в составе которой действовал И.Г.Вербанов, захватила в плен и доставила в штаб дивизии 8 немецких солдат. Приказом командира дивизии И.Г.Вербанов был награжден второй медалью «За отвагу». В ночь на 9 августа 1944 года И.Г.Вербанов действовал в составе разведывательной группы в районе села Мизунь ныне Мукачевского района Закарпатской области (Украина). Выполняя боевое задание в тылу врага, разведчики столкнулись с группой мадьярской пехоты. В боевом столкновении И.Г.Вербанов огнем из автомата уничтожил 4 солдат противника. Группа захватила контрольного пленного и без потерь вернулась в расположение дивизии. Командиром роты И.Г.Вербанов был представлен к награждению орденом Красной Звезды. Приказом командира 226-й стрелковой дивизии от 14 августа 1944 года ефрейтор Вербанов Иван Григорьевич награжден вторым орденом Славы III степени. В ходе подготовки к наступлению разведывательная группа во главе с И.Г.Вербановым пересекла линию фронта в районе города Медзилаборце (ныне Прешовский край, Словакия), углубилась в тыл противника на 20-25 километров и с 27 октября по 10 ноября 1944 года выявляла состояние дорог и переправ, расположение оборонительных рубежей и позиций противника в районе города Гуменне того же края, оперативно передавая командованию данные по радиостанции. Приказом командующего 1-й гвардейской армией от 8 марта 1945 года ефрейтор Вербанов Иван Григорьевич награжден орденом Славы II степени. В июле 1946 года сержант И.Г.Вербанов демобилизован. Жил в селе Поросино Томского района Томской области. Работал в колхозе столяром. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1955 года в порядке перенаграждения Вербанов Иван Григорьевич награжден орденом Славы I степени. Умер 10 апреля 1974 года. Похоронен в селе Поросино. Награжден орденами Славы I (19 августа 1955), II (8 марта 1945) и III (14 августа 1944) степеней, медалями, в том числе 2 медалями «За отвагу» (31 октября 1943, 22 июля 1944).

1920

Николай Петрович Красильников

лётчик-истребитель, лейтенант. Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 г. Воевал в составе 487-го истребительного авиационного полка ПВО. 29 августа 1941 г. в воздушном бою у станции Кириши Ленинградской области на горящем «МиГ-3» таранил «Me-110». Приземлился на парашюте. Награждён орденом Красного Знамени. Воевал до конца войны. Сбил 10 самолётов противника. После войны до декабря 1955 г. служил в ПВО.

1920

Иван Фёдорович Кузнецов

звеньевой колхоза «Новая жизнь» Боградского района Хакасской автономной области Красноярского края. Родился в деревне Комзол, до 1966 года - Даурского района Красноярского края, ныне исключена из списков. Русский. С 1926 года семья переехала в деревню Черёмушки, ныне Боградского района Республики Хакасия. С раннего детства помогал родителям пасти племенных баранов в местном колхозе «Новая жизнь». В 1938 году окончил 7 классов Усть-Ербинской неполной средней школы. В том еж году уехал в город Красноярск, поступил учеником слесаря на машиностроительный завод «Красмаш». В дальнейшем работал на заводе слесарем-инструментальщиком, окончил 8 классов вечерней школы рабочей молодежи. В апреле 1940 года вернулся в деревню к престарелым родителям, работал учетчиком в полеводческой бригаде колхоза. В октябре 1940 года был призван в Красную Армию. Службу проходил на Дальнем Востоке, в артиллерийском полку. Окончил полковую школу, получил специальность радиста. В октябре 1941 года был зачислен в формирующуюся из воинов-сибиряков 105-ю стрелковую дивизию, назначен начальником радиостанции. Участник Великой Отечественной войны с августа 1942 года. Прошел боевой путь от Сталинграда до Праги, начальником радиостанции в разных стрелковых дивизиях. Был контужен и тяжело ранен, но всегда возвращался в строй. Войну закончил 11 мая 1945 года в столице Чехословакии городе Прага. В сентябре 1946 года был демобилизован в звании гвардии старшины. Вернулся в деревню Черёмушки, продолжил работать в колхозе «Новая жизнь». Сначала заведовал конефермой, затем был избран в правление колхоза. В январе 1948 года, по решению партийной организации, и возглавил полеводческое звено из 8 человек и звля обязательство собрать высокий урожай пшеницы. Осенью 1948 года его звено получило урожай пшеницы 29,2 центнера с гектара на площади 20,4 гектара. Такой результат давал право на присвоение звания Героя Социалистического Труда.Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1949 года за получение высоких урожаев пшеницы в 1948 году Кузнецову Ивану Фёдоровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В дальнейшем работал сельском хозяйстве Боградского района. Член КПСС с 1949 года. В 1949 году был избран председателем колхоза имени Дзержинского. В 1950 года трудился в Карасукской МТС – заместителем директора по политчасти, в 1954 году исполнял обязанности директора, затем был инструктором райком партии по зоне Карасуксой МТС. В 1955-1957 годах – председатель колхоза имени Сталина. С апреля 1957 года – управляющий фермой №5 Карасукского совхоза, с 1959 года – управляющий отделением №5 совхоза «Борец» Ширинского района. С января 1971 года работал в племсовхозе «Сонский» Ширинского района управляющим фермой №3, председателем профсоюзного комитета племсовхоза. В 1984 году вышел на заслуженный отдых. Избирался депутатом местного Совета. Умер 11 декабря 1995 года. Похоронен в племсовхозе «Сонский» Ширинского района Республики Хакасия.Награждён орденами Ленина (21 февраля 1949), Трудового Красного Знамени (11 января 1957), медалями, в том числе «За боевые заслуги» (30 сентября 1942), «За трудовое отличие» (12 апреля 1948).

1920

Джон Льюис (John Lewis)

композитор и пианист, аранжировщик. с 1951 по 1974 руководитель «Modern Jazz Quartet».

[499x700]

[499x700]

1920

Аслангери Яхьяевич Масаев

командир танкового взвода 1-го танкового батальона 50-й гвардейской танковой Уманской Краснознаменной ордена Суворова бригады (9-й гвардейский танковый Уманский Краснознаменный ордена Суворова корпус, 2-я гвардейская танковая армия, 1-й Белорусский фронт), гвардии лейтенант. Родился в селе Лескен Второй Урванского района (по другим данным, в селе Ерокко Лескенского района, в нескольких км от села Лескен Второй) ныне Республики Кабардино-Балкария, в крестьянской семье. Кабардинец. Окончил школу в селе Ерокко, затем в 1938 году – педагогическое училище в городе Нальчик, работал учителем истории, заведующим учебной частью в школе села Ерокко. Призван в армию в 1942 году. В действующей армии с июля 1942 года на Закавказском фронте. В боевых действиях принимал участие с октября 1942 года. Участвовал в обороне Кавказа, вместе со своим батальоном сражался в окружении, прорвался к своей части. Был тяжело ранен и госпитализирован. После длительного лечения в Красноводском госпитале направлен в Харьковское танковое училище, которое окончил в 1943 году. С июля 1944 года младший лейтенант А.Я.Масаев воевал на 1-м Белорусском фронте в составе 50-й (с 20 ноября 1944 года - 50-й гвардейской) танковой бригады 3-го (с 20 ноября 1944 года - 9-го гвардейского) танкового корпуса командиром танка Т-34-85, танкового взвода. Особо отличился во время Варшавско-Познанской наступательной операции на территории Польши в январе 1945 года. Из наградного листа на присвоение звания Героя Советского Союза:

«Товарищ Масаев в зимних боях 1945 года умелыми и дерзкими действиями, основанными на личном мужестве, инициативе и находчивости, нанес противнику следующий урон: уничтожил пушек разного калибра – 11, бронетранспортеров – 10, автомашин с военными грузами – 10, повозок с боеприпасами и вооружением – 85, солдат и офицеров противника – до батальона. Находясь в боевой разведке в составе трех танков, смелым ударом вызвал панику в рядах противника и овладел городом Пётркув-Куявски, захватив при этом 5 пушек, 12 пулеметов, 17 автомашин с грузами, взял в плен 750 солдат и офицеров.»

В боях за населенный пункт Пётркув-Куявски А.Я.Масаев погиб 21 января 1945 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за мужество и героизм, проявленные в боях по освобождению Польши, Масаеву Аслангери Яхьяевичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Похоронен в населенном пункте Шимбраново (Польша). Именем Героя названы улицы в городах Нальчик и Нарткала (Урванский район), селе Ерокко, общеобразовательные средние школы в селах Лескен Второй и Ерокко.

[700x457]

[700x457]

У школы в селе Ерокко установлен бюст А.Я.Масаева рядом с танком «Т-34». Награжден орденами Ленина (27 февраля 1945), Красной Звезды (13 сентября 1944), медалью.

[544x700]

[544x700]

1920

Георгий Алексеевич Рогачевский

командир звена торпедных катеров 2-го дивизиона 1-й Севастопольской ордена Нахимова бригады торпедных катеров Черноморского флота, старший лейтенант. Родился в селе Лесное ныне Середино-Будского района Сумской области (Украина), в семье рабочего. Русский. Вместе с родителями переехал в посёлок Воронеж Шосткинского района, в 1928 году – в Путивль, затем – в Глухов. В 1937 году окончил среднюю школу №1 в Глухове. В Военно-Морском Флоте с 1937 года. В 1939 году окончил Военно-морское артиллерийское училище, в 1941 году – Черноморское высшее военно-морское училище в Севастополе. В марте 1941 года в звании мичмана направлен в 1-ю бригаду торпедных катеров. Накануне войны командовал ТКА-42. На этом катере провоевал почти все годы Великой Отечественной войны. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Командир звена торпедных катеров 2-го дивизиона (1-я Севастопольская ордена Нахимова бригада торпедных катеров, Черноморский флот) старший лейтенант Г.А.Рогачевский в период боёв за освобождение Крыма с 3 по 4 мая 1944 года потопил транспорт и 2 баржи противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года за мужество и отвагу, проявленные в боях при освобождении Крыма, старшему лейтенанту Рогачевскому Георгию Алексеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№3799). После войны продолжал служить в ВМФ СССР. Член ВКП(б)/КПСС с 1946 года. В 1958 году окончил Военно-морскую академию в Ленинграде. Командовал соединениями кораблей, готовил кадры для флота. С 1971 года капитан 1-го ранга Г.А.Рогачевский – в запасе. Жил в Киеве (Украина). Работал старшим инженером в институте геохимии и физики минералов Академии наук Украинской ССР. Являлся действительным членом минералогического общества СССР. Умер 7 августа 1996 года. Похоронен на городском кладбище «Берковцы» в Киеве. Награждён орденом Ленина (16 мая 1944), 2 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени (11 марта 1985), 3 орденами Красной Звезды, медалями.

[700x427]

[700x427]

Бюст Г.А.Рогачевского установлен в Севастополе на территории Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С.Нахимова (ныне – Академия Военно-морских сил Украины имени П.С.Нахимова),

[700x538]

[700x538]

в городе Глухов Сумской области (Украина) на здании средней школы №1 (улица Вознесенская, 13), в которой учился Герой, – мемориальная доска.

1920

Ибрагим Хамрабаевич Хамрабаев

узбекский геолог, академик Академии Наук Узбекской ССР (1974). Труды по проблемам магматизма и связанного с ним рудообразования. Ленинская премия (1966).

1921

Николай Максимович Анютенко

командир отделения автоматчиков моторизированного батальона 4-й гвардейской танковой бригады (2-й гвардейский танковый корпус, 33-я армия, 3-й Белорусский фронт), гвардии сержант – на момент представления к награждению орденом Славы I степени. Родился в селе Память Свободы ныне Исилькульского района Омской области, в семье крестьянина. Русский. Окончил 6 классов. Работал в колхозе. В 1941 году был призван в Красную Армию. На фронте в Великую Отечественную войну с декабря 1941 года. Боевое крещение получил в боях под Москвой. Воевал минометчиком, потом стрелком в пехоте. Был ранен. После госпиталя был направлен в 4-ю гвардейскую танковую бригаду автоматчиком. Воевал на Западном, 3-м Белорусском фронтах. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. Отличился в боях за освобождение Белоруссии и Польши. 8-10 января 1944 года в бою у села Макаровка (Городецкий район Могилёвской области) гвардии красноармеец Анютенко, командуя бойцами отделения, уничтожил свыше взвода солдат противника, в том числе 8 лично. Приказом от 17 февраля 1944 года гвардии красноармеец Анютенко Николай Максимович награжден орденом Славы III степени (№ 13133). 30 июня 1944 года у деревни Чернявка (Борисовский район Минской области) гвардии младший сержант Анютенко, командуя отделением, переправился через реку Березина, вступил в бой с противником и обеспечил продвижение наших танков. 6 июля при освобождении города Ивенец (Минская область) лично истребил до 10 солдат и 2 пленил. Приказом от 18 августа 1944 года гвардии младший сержант Анютенко Николай Максимович награжден орденом Славы II степени (№2714). 17 января 1945 года в районе населенного пункта Куссе (Литва) гвардии сержант Анютенко первым ворвался в траншею врага, подавил огневую точку, заменил выбывшего из строя командира взвода. В бою за населенный пункт Ауловезен (Польша) принял командование ротой, заменив погибших офицеров. На броне танков автоматчики ворвались в город, уничтожили два расчета противотанковых орудий, обеспечив движение танкам. В уличных боях, обнаружив в здании группу гитлеровцев, Анютенко вместе с 3 бойцами проник туда и ликвидировал 5 солдат. Был ранен, но поля боя не оставил. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за исключительное мужество, отвагу и бесстрашие в боях с гитлеровскими захватчиками гвардии сержант Анютенко Николай Максимович награжден орденом Славы I степени (№ 1782). Стал полным кавалером ордена Славы. В 1946 году был демобилизован. Вернулся на родину. Работал начальником отдела кадров колхоза. Жил в селе Солнцевка Исилькульского района. Скончался 13 июня 1986 года. Похоронен в Солнцевке. Награжден орденом Отечественной войны I степени, Славы 3-х степеней, медалями.

[508x700]

[508x700]

1921

Леонид Александрович Ганоцкий

бригадир экипажа экскаватора передвижной механизированной колонны № 6 Главдонводстроя, город Батайск (Ростовская область). Родился в селе Займо-Обрыв ныне Азовского района Ростовской области. С 1940 года в Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны. В 1944 году – командир отделения 326-го стрелкового полка 21-й стрелковой дивизии Карельского фронта, сержант. Освобождал Румынию, закончил войну в Австрии. Награждён орденами Славы II и III степеней. С 1949 года работал бригадиром экипажа экскаватора в передвижной механизированной колонне № 6 (ПМК-6) Главдонводстроя в городе Батайск Ростовской области, которая была создана решением Ростовского облисполкома для производства мелиоративных работ. Принимал участие в строительстве многих оросительных систем Ростовской области: Азовской, Нижне-Донской, Багаево-Садковской, Манычской. Условия труда были сложные: всё время в поле, далеко от семьи и населённых пунктов. За активное участие в строительстве первой очереди Азовского магистрального канала в ПМК-6 по его инициативе впервые в нашей стране в 1959 году был внедрён метод круглосуточной работы экскаваторов по скользящему графику. В первый год работы годовая выработка четырёхсменного экипажа Ганоцкого составила 230 тысяч кубометров грунта при директивной норме 120 тысяч кубометров. Метод четырёхсменной укомплектованности экипажа часто называли методом Ганоцкого. Он распространялся не только в мелиоративных организациях области, но и в республике, стране. В 1968 году звено Ганоцкого достигло самой высокой выработки – 533 тысячи кубометров грунта. Задание девятой пятилетки бригада выполнила на 161,4 процента. В июне 1970 года Минводхоз СССР, ЦК профсоюза, Центр НОТ провели на базе Главдонводстроя Всесоюзную школу передового опыта круглосуточной работы экскаватора при четырёхсменной укомплектованности. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия, Ганоцкому Леониду Александровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Делегат XXIV съезда КПСС (1971). В начале 1980-х годов вышел на пенсию. Жил в городе Батайск Ростовской области. Умер 8 августа 2000 года. Заслуженный строитель РСФСР. Почётный гражданин города Батайск (7 апреля 1982). Награждён 2 орденами Ленина (1966, 8 апреля 1971), орденами Отечественной войны II степени (11 марта 1985), Славы II и III (16 сентября 1944) степеней, медалями, в том числе «За трудовую доблесть» (1954). 9 июня 2006 года в Батайске установлен бюст Л.А.Ганоцкому.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

[440x698]

[440x698]1918

Виталий Тимофеевич Топольский

адъютант эскадрильи 69-го истребительного авиационного полка (Отдельная Приморская армия), лейтенант. Родился в городе Винница (Украина), в семье рабочего. Русский. Окончил 7 классов, школу ФЗУ. Работал токарем. Член ВКП(б). В Красной Армии с 1938 году. В 1938 году окончил Одесскую военно-авиационную школу пилотов. Был назначен в 69-й истребительный авиационный полк на должность летчика. Был помощником военкома эскадрильи по комсомолу, а затем адъютантом эскадрильи. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. 13 июля сбил, прикрывая командира эскадрильи, первый вражеский самолет. С выполнением сотого боевого вылета Топольский был представлен к награждению орденом Красного Знамени. В представлении, написанном командованием ВВС Приморской армии, указывалось, что Топольский "при выполнении боевой работы показал образцы отваги, мужества и летного мастерства". Постановлением военного совета Южного фронта от 5 ноября 1941 года Топольский был удостоен этой награды. Однако ему не довелось дожить до этого радостного дня. 28 августа он погиб в воздушном бою. В небе Одессы лейтенант Топольский совершил 123 боевых вылета на штурмовку скоплений войск противника, в 14 воздушных боях лично сбил 4 и в составе группы 4 самолета врага. Похоронен в городе-герое Одессе. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Топольскому Виталию Тимофеевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени. Имя Виталия Топольского начертано на мемориальной доске героических защитников города-героя в сквере у Одесского академического оперного театра, на табличках названия одной из улиц Одессы и на мраморной плите, под которой покоится прах героя под сенью серебристых тополей Аллеи Славы в городе-герое Одессе. Его имя носит улица в родном городе.

[476x700]

[476x700]1918

Николай Васильевич Шевченко

первый секретарь Миргородского районного комитета коммунистической партии Украины Полтавской области. Родился в селе Шевченково ныне Котелевского района Полтавской области, в семье крестьянина. Украинец. После окончания школы в 1934 году учился на курсах счетоводов школы колхозной молодежи в селе Опошня Зеньковского района Полтавской области. После окончания курсов в 1936 году работал счетоводом-бухгалтером в колхозе имени Шевченко Котелевского района. В июле 1938 года призван в Красную Армию и направлен на учебу в школу младших авиационных специалистов при 44-й авиационной базе Ленинградского военного округа. После окончания школы в 1939 году направлен для дальнейшего прохождения службы в 35-й ближнебомбардировочный авиационный полк на должность авиационного механика. Участник похода в Западную Украину в 1939 году, советско-финляндской войны. С первого дня Великой Отечественной войны – в действующей армии. Воевал на Северо-Западном, Волховском и 1-м Украинском фронтах. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. За образцовое выполнение заданий командования по эвакуации поврежденных самолетов из районов боевых действий и их срочному восстановлению в сложных условиях Н.В.Шевченко был награжден орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». В мае 1946 года старшина технической службы Н.В.Шевченко демобилизован. Вернулся в родные края. Работал ответственным секретарем редакции газеты «За сталинский урожай» Котелевского района, товароведом Котелевской районной потребкооперации. С 1948 года – помощник секретаря Котелевского районного комитета коммунистической партии (большевиков) Украины, а с 1949 года – заведующий сельскохозяйственным отделом этого же комитета. В 1951 году окончил курсы переподготовки руководящих партийных и советских работников при Полтавском областном комитете КП(б)У. С 1954 года – секретарь Котелевского районного комитета партии по Рублевской машинно-тракторной станции. В начале 1958 года назначен инструктором сельскохозяйственного отдела Полтавского областного комитета КП Украины. В 1958 году окончил Высшую партийную школу при центральном комитете КП Украины и назначен секретарем Миргородского районного комитета КП Украины. 16 сентября 1959 года назначен начальником районной инспекции сельского хозяйства – заместителем председателя Миргородского районного совета депутатов трудящихся. С 9 января 1960 года – председатель Миргородского районного совета депутатов трудящихся. 24 декабря 1960 года избран первым секретарем Миргородского районного комитета КП Украины. Колхозы и совхозы Миргородского района систематически выполняли планы заготовок сельскохозяйственной продукции, добиваясь высоких производственных показателей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 декабря 1965 года за успехи, достигнутые в повышении урожайности, увеличении производства и заготовок сахарной свеклы Шевченко Николаю Васильевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот». С 18 августа 1970 года – секретарь Полтавского областного комитета коммунистической партии Украины по вопросам сельского хозяйства. С 1978 года – персональный пенсионер союзного значения. Избирался депутатом Полтавского областного совета депутатов трудящихся. Делегат ХХІІІ съезда КПСС (1966). Умер 10 марта 1996 года. Похоронен на аллее Героев Центрального кладбища города Полтава. Награжден орденом Ленина (31 декабря 1965), 2 орденами Трудового Красного Знамени, орденами Отечественной войны I степени (11 марта 1985), Красной Звезды (9 марта 1945), медалями, в том числе «За боевые заслуги» (3 ноября 1942).

[700x381]

[700x381]Памятный знак установлен в поселке городского типа Котельва Полтавской области (Украина).

[504x700]

[504x700] 1919

Николай Анатольевич Байдин

электросварщик строительно-монтажного управления № 74 треста «Нефтепроводмонтаж» Главгаза СССР, Башкирская АССР. Родился в селе Галицы, ныне Осинского района Пермского края, в крестьянской семье. Русский. Окончил среднюю школу. Трудовую деятельность начал в 1930 году колхозником, затем работал разнорабочим в торговой сети Осинского района. В 1937-1943 годах — ученик электросварщика, электросварщик Пермского завода имени Серго Орджоникидзе. На фронте не был, так как имел «бронь». В 1943-1946 годах трудился электросварщиком в строительных организациях Астрахани и Саратова. С 1946 года работал электросварщиком строительно-монтажного управления № 74 Уфимского треста «Нефтепроводмонтаж». Принимал участие в строительстве магистральных нефтепроводов Астрахань - Саратов, Туймазы - Уфа, Шкапово - Ишимбай, газопроводов Дашава - Киев, Дашава - Москва, Саратов - Москва, Магнитогорск - Ишимбай, Туймазы - Уфа, Бухара - Урал, бензопровода Уфа - Челябинск и других. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1958 года за выдающиеся успехи, достигнутые в строительстве и производстве строительных материалов, Байдину Николаю Анатольевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С 1959 года до выхода на пенсию работал мастером производственного обучения по электродуговой сварке труб школы сварщиков треста «Нефтепроводмонтаж». В 1987 году ушел на заслуженный отдых. Жил в городе Уфа. Скончался 7 июля 1993 год. Награжден орденами Ленина (1948, 1958), Трудового Красного Знамени (1943), медалями.

[465x700]

[465x700]1919

Виталий Васильевич Беломоин (Бельмоин)

директор Коршуновского горно-обогатительного комбината Министерства чёрной металлургии СССР, Иркутская область. Родился в городе Тобольск Тобольской губернии (ныне Тюменской области), в семье военнослужащего. После окончания в 1936 году средней школы в Тобольске и в 1941 году Свердловского горного института начал трудовую деятельность на шахте №5-бис в городе Черемхово Иркутской области помощником главного механика. В 1944 году был назначен главным инженером центральных электромеханических мастерских, а в 1948 году - главным механиком Шахттрестстроя (позже - трест «Черемховуголь»). После окончания в 1956 году Академии угольной промышленности работал начальником рудника Грумант треста «Арктикуголь» на острове Западный Шпицберген. В декабре 1959 года возглавил строящийся Коршуновский горно-обогатительный комбинат (ГОК, город Железногорск-Илимский) - одно из крупнейших предприятий Иркутской области. Много сделал для своевременного пуска комбината в эксплуатацию, освоения проектных мощностей предприятия и досрочного выполнения заданий пятилеток. Коллектив ГОКа под его руководством неоднократно выходил победителем Всесоюзного и областного социалистического соревнования, награждался Красными Знамёнами Министерства чёрной металлургии, Совета Министров СССР и ВЦСПС. В марте 1981 года за перевыполнение планового задания по выпуску железорудного концентрата Коршуновский ГОК был награждён орденом Октябрьской Революции. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 марта 1981 года за выдающиеся производственные достижения, досрочное выполнение заданий десятой пятилетки и социалистических обязательств, проявленную трудовую доблесть Беломоину Виталию Васильевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В.В.Беломоин много внимания уделял вопросам становления города Железногорск-Илимский. Избирался депутатом Нижнеилимского районного Совета народных депутатов, членом Иркутского обкома КПСС и делегатом XXVI съезда партии (1981). Отличник энергетики и электрификации СССР. Почётный гражданин города Железногорск-Илимский. Руководил Коршуновским ГОК на протяжении 24 лет до своей кончины 13 апреля 1983 года. В мае 1993 года на здании бывшего управления ГОК и в мае 1999 года на доме №5А 8-го квартала, где жил В.В.Беломоин в Железногорске-Илимском, были установлены мемориальные доски. Ежегодно проводится турнир городов Сибири по борьбе самбо, посвященный памяти первого директора Коршуновского ГОКа В.В.Беломоина. Награждён двумя орденами Ленина (30 марта 1971, 2 марта 1981), двумя орденами Трудового Красного Знамени (22 марта 1966, 22 марта 1974), медалями, в том числе «За трудовое отличие» (1952), а также знаком «Шахтёрская слава» 3-х степеней.

1919

Максим Иванович Гаврилов

музыкант, кантелист Государственного ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле», заслуженный артист РСФСР и Карельской АССР.

1919

Михня Георгиу

румынский сценарист, литературовед и критик. Профессор. Его лучшие сценарии – «Кантемир» и «Румынский мушкетер» (оба в 1975). Написал сценарии фильмов: «Франко-порт» (1961), «Тудор» (1963), «Потерянный лес» (1972), «Гиперион» (1975), «Тэнасе Скатиу» (1976 по Д.Замфиреску), «Буребиста» (1980) и др. В 1963-1965 гг. председатель Совета по кинематографии. Президент Академии социальных и политических наук. Заведующий кафедрой театроведения и киноведения Института имени Караджале.

[475x699]

[475x699]1919

Николай Васильевич Кадун

командир дивизиона 103-го гвардейского пушечного артиллерийского полка 6-й армии 3-го Украинского фронта, гвардии капитан. Родился в селе Батурин, ныне город Бахмачского района Черниговской области (Украина), в семье крестьянина. Украинец. Член ВКП(б) с 1942 года. Окончил 8 классов средней школы. В 1936 году призван в ряды Красной Армии. В 1938 году окончил Ленинградское артиллерийское училище. В боях Великой Отечественной войны с июля 1941 года. Воевал на Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах. В период с 10 по 15 декабря 1943 года командир дивизиона 103-го гвардейского пушечного артиллерийского полка гвардии капитан Н.В.Кадун в боях за удержание плацдарма на правом берегу Днепра юго-западнее Запорожья с дивизионом отразил все контратаки противника, уничтожил несколько его артиллерийских батарей, более десяти танков, пять бронемашин и много живой силы. Когда враг прорвался на командный пункт дивизиона, вызвал огонь на себя. Был ранен, но продолжал управлять дивизионом. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии капитану Кадуну Николаю Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза. Но не суждено было Герою получить заслуженную награду Родины. В одном из боёв при освобождении Молдавии гвардии капитан Н.В.Кадун был тяжело ранен и 30 июля 1944 года скончался. Похоронен в городе Тирасполь (Приднестровская Молдавская Республика). Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды. В городе Батурин установлен бюст Героя, его именем названа улица. Имя Н.В.Кадуна выбито на памятном знаке погибшим землякам в Батурине.

1919

Фёдор Андреевич Лисицын

забойщик шахты № 10 имени Артёма треста «Ворошиловуголь» Министерства угольной промышленности Украинской ССР, Ворошиловградская область. Родился в селе Мойлово Жиздринского уезда Калужской губернии, ныне – Ульяновского района Калужской области. Русский. После окончания сельской школы приехал в Луганскую (с 1938 года – Ворошиловградскую) область Украинской ССР, где трудился горнорабочим на угледобывающей шахте Донецкого угольного бассейна (Донбасс) до призыва на военную службу в октябре 1939 года Ворошиловградским горвоенкоматом. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Боевой путь прошёл наводчиком орудия 1962-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 42-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады. За мужество, проявленное при освобождении Белграда и территории Австрии, рядовой Лисицын был награждён медалью «За отвагу» и двумя боевыми орденами. После демобилизации вернулся в Донбасс и продолжил работать забойщиком, а позже возглавил бригаду забойщиков шахты №10 имени Артёма, которая на протяжении ряда лет добивалась наивысших показателей среди горняцких коллективов треста «Ворошиловуголь». Если каждый член бригады Лисицына, состоявшей из 14 горняков, давал в среднем за смену по одной тонне угля сверх нормы, а отдельные – по две тонны сверхпланового топлива, то бригадир Лисицын – по шесть тонн угля на выход. В социалистическом соревновании, развёрнутом в период 5-й пятилетки (1951–1955), бригада Лисицына откликнулась на призыв краснодонца Николая Мамая и с честью выполнила повышенные обязательства по добыче угля. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1957 года за выдающиеся успехи в деле развития угольной промышленности в годы пятой пятилетки и в 1956 году Лисицыну Фёдору Андреевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания был удостоен и начальник участка шахты №10 имени Артёма И.Т.Денисов. Проживал в городе Артёмовске. Дата его кончины не установлена. Награждён орденами Ленина (26 апреля 1957), Октябрьской Революции (19 февраля 1974), орденами Отечественной войны I (11 марта 1985) и II (3 мая 1945) степеней, Красной Звезды (13 ноября 1944), медалями, в том числе «За отвагу» (14 сентября 1944), «За трудовую доблесть» (29 августа 1953), «За трудовое отличие» (4 сентября 1948).

1919

Джордж Лондон (настоящая фамилия - Бёрнстайн)

американский певец (бас-баритон)

1919

Георгиос Христу Пападопулос

греческий государственный и политический деятель, премьер-министр Греции (1967-1973), президент (1973).

[489x700]

[489x700] 1919

Николай Николаевич Самароков

заместитель командира эскадрильи 70-го гвардейского штурмового авиационного Краснознаменного Белорусского полка (3-я гвардейская штурмовая авиационная Валдайско-Ковельская Краснознаменная дивизия, 1-й смешанный авиационный корпус, 16-я воздушная армия, 1-й Белорусский фронт), гвардии старший лейтенант. Родился в городе Перовск, ныне Кызылорда (Республика Казахстан). По другим данным, родился в городе Оренбург, в семье рабочего. Русский. Окончил 7 классов. Работал в ремонтных мастерских военного авиационного училища. Одновременно занимался в городском аэроклубе. Призван в армию в 1940 году Кировским райвоенкоматом города Чкалов (как тогда назывался Оренбург). Поступил в Чкаловское военное авиационное училище, которое 15 января 1941 года было переименовано в Чкаловскую военную авиационную школу пилотов. Окончив школу пилотов в звании сержанта, в августе 1942 года был направлен в действующую армию – на Северо-Западный фронт, в 74-й штурмовой авиационный полк 243-й штурмовой авиационной дивизии 4-й воздушной армии. В действующей армии – с марта 1942 года. Сражался в 74-м (с 18 марта 1943 года – 70-м гвардейском) штурмовом авиационном полку в составе 6-й ударной авиационной группы, с июня 1942 года – в 243-й (с 18 марта 1943 года – 3-й гвардейской) штурмовой авиационной дивизии на Северо-Западном, 2-м Прибалтийском, 2-м и 1-м Белорусских фронтах. На Северо-Западном фронте в составе 6-й воздушной армии поддерживал наземные войска в боях с демянской группировкой противника на территории Новгородской области, участвовал во фронтовой операции «Полярная звезда» – в Демянской (15 – 28 февраля 1943 года) и Старорусской (4 – 19 марта 1943 года) наступательных операциях, в октябре 1943 года поддерживал наземные войска Калининского фронта в наступательных боях в районе Невеля (Невельская наступательная операция, 6 – 10 октября 1943 года). На 2-м Прибалтийском фронте в ноябре 1943 – январе 1944 года в составе 15-й воздушной армии поддерживал наземные войска фронта в наступательных боях на территории Псковской области на витебско-полоцком направлении. На 1-м Белорусском фронте участвовал в составе 6-й воздушной армии в Белорусской стратегической наступательной операция "Багратион" – поддерживал наземные войска 47-й армии при освобождении города Ковель (Волынская область Украины), затем войска фронта в Люблин-Брестской наступательной операции (18 июля – 2 августа 1944 года) – освобождении западной части Белоруссии и восточных районов Польши, в боях за удержание и расширение Магнушевского и Пулавского плацдармов на Висле. К 23 августа 1944 года совершил 111 успешных боевых вылетов на самолете «Ил-2» на штурмовку и бомбардировку укреплений противника на поле боя, скоплений танков и автомашин, артиллерийских позиций, аэродромов, железнодорожных станций. 34 раза участвовал в воздушных боях с истребителями противника. Уничтожил 1 баржу с грузом и войсками, 1 паровоз, 45 железнодорожных вагонов, 5 батарей, 14 зенитных пулеметов, 4 точки зенитной артиллерии, 35 автомашин с войсками и грузом, 3 цистерны с горючим, 210 солдат и офицеров, сбил 1 вражеский истребитель. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года за мужество и героизм, проявленные при нанесении штурмовых ударов по противнику, Самарокову Николаю Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Всего за время своей боевой деятельности выполнил 120 боевых вылетов. После окончания войны служил в Военно-Воздушных Силах. С 1949 года капитан Н.Н.Самароков – в запасе. Жил в Оренбурге. Скончался 15 января 1974 года. Похоронен на Оренбургском городском кладбище, где установлен памятник. Награжден орденом Ленина (26 октября 1944), 3 орденами Красного Знамени (13 января 1943; 23 марта 1943; 21 сентября 1944), орденом Отечественной войны I степени (27 июля 1943), медалями.

[544x700]

[544x700] 1919

Николай Алексеевич Соболев

председатель колхоза «Россия» Алексеевского района Татарской АССР. Родился в селе Старые Бурундуки Буинского уезда Симбирской губернии (ныне – Буинского района Республики Татарстан). Когда в годы коллективизации их семья вступила в колхоз, Николай вместе с отцом и братьями трудился в поле. В 1935-1939 годах – начальник отделения связи. С сентября 1940 года – в Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны. В 1942 году вступил в ВКП(б)/КПСС. В 1942 году – телефонист батареи 207-го армейского артиллерийского полка 61-й армии Западного фронта, замполитрука. В 1945 году – старшина батареи 207-го пушечного артиллерийского полка 10-й пушечной артиллерийской бригады 6-й артиллерийской дивизии прорыва Резерва Главного Командования, старший сержант. Дошел до Берлина, но незадолго до окончания войны был тяжело ранен и демобилизован. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». Демобилизовавшись из Красной Армии, вернулся в Больше-Тарханский район Татарской АССР (ныне – Тетюшский район Республики Татарстан) и был направлен на партийнцую работу. В 1945-1948 годах – помощник секретаря Больше-Тарханского райкома ВКП(б) Татарской АССР. В 1948-1950 годах учился в партийной школе в городе Казань. В 1950-1955 годах – заведующий организационным отделом Алькеевского, а затем Куйбышевского райкома ВКП(б)/КПСС. Когда в 1955 году в СССР развернулось движение «тридцатитысячников», возглавил отстающий колхоз «Красный луч» и в короткие сроки добился восстановления хозяйства. В 1958-1960 годах – заместитель председателя Алексеевского райисполкома. С января 1960 по 1972 год – председатель колхоза «Россия» Алексеевского района Татарской АССР. Отстающий колхоз под его руководством был выведен в колхозы-миллионеры, неоднократным участником и победителем Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР, обладателем государственных наград. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства, Соболеву Николаю Алексеевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С 1972 года – на пенсии (по болезни). Умер 31 марта 2007 года. Похоронен в городе Зеленодольск Республики Татарстан. Награжден орденами Ленина (8 апреля 1971), Отечественной войны I степени (11 марта 1985), Красной Звезды (6 апреля 1945), «Знак Почёта» (1966), медалями, в том числе «За отвагу» (5 апреля 1942), «За боевые заслуги» (18 октября 1942).

1919

Николай Иванович Чувин

заместитель командира эскадрильи 6-го гвардейского штурмового авиационного полка 3-й воздушной армии 1-го Прибалтийского фронта, гвардии старший лейтенант. Родился в деревне Тимоновка ныне Брянского района Брянской области, в семье рабочего. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. Окончил 10 классов. Работал слесарем на Брянском металлургическом заводе. В Красной Армии с 1939 года. Окончил Чугуевскую военно-авиационную школу пилотов. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Сражался на Западном, Юго-Западном, Калининском, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах, участвовал в воздушных боях в небе над Киевом, Уманью. Заместитель командира эскадрильи 6-го гвардейского штурмового авиаполка (3-я воздушная армия, 1-й Прибалтийский фронт) гвардии старший лейтенант Николай Чувин к январю 1944 года совершил 130 боевых вылетов на штурмовку войск противника, в воздушных боях уничтожил 3 и на земле еще 3 вражеских самолета и много другой техники. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии старшему лейтенанту Николаю Ивановичу Чувину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". (№ 3371). Всего за годы войны Н.И.Чувин совершил 223 боевых вылета на штурмовку войск противника, в воздушных боях уничтожил 11 немецких самолетов. После войны отважный штурмовик продолжал службу в ВВС СССР. В 1946 году окончил Военно-воздушную академию, а в 1954 году — Военно-политическую академию. С 1959 года полковник Н.И.Чувин — в запасе. Работал в Министерстве иностранных дел СССР. Жил в городе-герое Москве. Умер 13 ноября 2013 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Награждён 3 орденами Ленина, орденом Красного Знамени, 2 орденами Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, медалями.

[548x699]

[548x699]1920

Григорий Сафронович Асеев

воздушный стрелок-радист 9-го гвардейского минно-торпедного авиационного полка 5-й минно-торпедной авиационной дивизии, Военно-воздушных сил Северного флота, гвардии старший сержант. Родился в селе Петропавловка ныне Володарского района Кокчетавской области (Республика Казахстан), в семье крестьянина. Украинец. Член ВКП(б) с 1944 года. В 1930 году с родителями переехал в Бурятию, в город Улан-Удэ. В 1939 году окончил железнодорожную среднюю №65 и поступил в иркутский политехнический институт. Однако учиться не пришлось. В 1939 году был призван в Красную Армию и направлен на Дальний Восток. В 1940 году окончил Объединённую школу младших авиаспециалистов ВВС Тихоокеанского флота, получил специальность воздушна стрелка. Служил в бомбардировочном полку Тихоокеанского флота. В боях Великой Отечественной войны с января 1942 года - в качестве воздушного стрелка-радиста 24-го (впоследствии 9-го гвардейского) минно-торпедного авиаполка ВВС Северного флота. Летал в экипажах старшего лейтенанта Казакова, лейтенанта Агафонова, а в последствии, как один из лучших стрелков-радистов – с командиром полка подполковником Сыромятниковым. Принимал участие в 81 боевом вылете, в 23 торпедных атаках, потоплении 4-х транспортов, 2-х сторожевых кораблей, каботажного судна, 7-ми мотоботов противника, лично сбил вражеский истребитель. Особо отличился в ходе Петсамо-Киркенесской наступательной операции советских войск. 16 октября 1944 года на подходе к каравану вражеских судов в районе мыса Хибергнесет (Норвегия) самолёт-торпедоносец был подбит. Экипаж горящего самолёта, в составе командира 9-го гвардейского минно-торпедного авиаполка гвардии подполковника Б.П.Сыромятникова, штурмана полка майора А.И.Скнарёва и стрелка-радиста старшего сержанта Г.С.Асеева сбросил торпеду, потопил транспорт врага, но сам погиб, ценой жизни, до конца выполнив свой воинский долг. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии старшему сержанту Асееву Григорию Сафроновичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды. Бюст Г.С.Асеева, в числе 53-х лётчиков-североморцев, удостоенных звания Героя Советского Союза, установлен на Аллее героев-авиаторов Северного флота, открытой 29 октября 1968 года на улице Преображенского в посёлке Сафоново ЗАТО город Североморск Мурманской области (автор Э.И.Китайчук). Его имя увековечено в мемориале Героев Советского Союза в Иркутске. Мемориальная доска в память о Асееве Г.С. установлена на улице его имени в городе Улан-Удэ. Его именем названа также улица в посёлке городского типа Карымское Читинской области.

1920

Иван Григорьевич Вербанов

разведчик 348-й отдельной разведывательной роты (226-я Глуховско-Киевская Краснознаменная ордена Суворова стрелковая дивизия, 11-й Прикарпатский стрелковый корпус, 1-я гвардейская армия, 4-й Украинский фронт), ефрейтор. Родился в деревне Кудиновка (ныне не существует, территория Кожевниковского района Томской области), в крестьянской семье. Русский. Образование неполное среднее. Работал в колхозе «Светлый». В Красной Армии с января 1939 года. В действующей армии с 20 июля 1941 года. Воевал на Западном, Воронежском, Центральном, 1-м и 4-м Украинских фронтах. Принимал участие в оборонительном сражении в Белоруссии, Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции, Курской битве, освобождении Левобережной Украины, битве за Днепр, Киевских наступательной и оборонительной операциях, Житомирско-Бердичевской, Ровно-Луцкой, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Карпатско-Ужгородской, Западно-Карпатской, Моравско-Остравской и Пражской наступательных операциях. 14 октября 1943 года, выполняя боевое задание по разведке противника восточнее села Ровы Вышгородского района Киевской области (Украина), И.Г.Вербанов в рукопашной схватке уничтожил немецкого солдата и захватил его личные документы. 16 октября 1943 года в бою за удержание плацдарма огнем из личного оружия уничтожил 2 солдат противника. Приказом командира дивизии награжден медалью «За отвагу». 7 июля 1944 года, действуя в составе разведывательной группы западнее города Коломыя ныне Ивано-Франковской области (Украина), И.Г.Вербанов в числе первых ворвался во вражескую траншею, гранатами и огнем из автомата уничтожил пулеметную точку. Группа захватила 2 контрольных пленных, выполнив поставленную боевую задачу. Командиром роты И.Г.Вербанов был представлен к награждению орденом Отечественной войны I степени. Приказом командира 226-й стрелковой дивизии от 17 июля 1944 года красноармеец Вербанов Иван Григорьевич награжден орденом Славы III степени. С началом Львовско-Сандомирской наступательной операции 13 июля 1944 года в ходе овладения оборонительной позицией противника в районе села Черемхов (ныне Коломыйский район Ивано-Франковской области, Украина) И.Г.Вербанов, пройдя в тыл врага, уничтожил пулеметный расчет, который препятствовал атаке стрелкового подразделения. При захвате траншеи огнем из автомата уничтожил немецкого солдата. Группа, в составе которой действовал И.Г.Вербанов, захватила в плен и доставила в штаб дивизии 8 немецких солдат. Приказом командира дивизии И.Г.Вербанов был награжден второй медалью «За отвагу». В ночь на 9 августа 1944 года И.Г.Вербанов действовал в составе разведывательной группы в районе села Мизунь ныне Мукачевского района Закарпатской области (Украина). Выполняя боевое задание в тылу врага, разведчики столкнулись с группой мадьярской пехоты. В боевом столкновении И.Г.Вербанов огнем из автомата уничтожил 4 солдат противника. Группа захватила контрольного пленного и без потерь вернулась в расположение дивизии. Командиром роты И.Г.Вербанов был представлен к награждению орденом Красной Звезды. Приказом командира 226-й стрелковой дивизии от 14 августа 1944 года ефрейтор Вербанов Иван Григорьевич награжден вторым орденом Славы III степени. В ходе подготовки к наступлению разведывательная группа во главе с И.Г.Вербановым пересекла линию фронта в районе города Медзилаборце (ныне Прешовский край, Словакия), углубилась в тыл противника на 20-25 километров и с 27 октября по 10 ноября 1944 года выявляла состояние дорог и переправ, расположение оборонительных рубежей и позиций противника в районе города Гуменне того же края, оперативно передавая командованию данные по радиостанции. Приказом командующего 1-й гвардейской армией от 8 марта 1945 года ефрейтор Вербанов Иван Григорьевич награжден орденом Славы II степени. В июле 1946 года сержант И.Г.Вербанов демобилизован. Жил в селе Поросино Томского района Томской области. Работал в колхозе столяром. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1955 года в порядке перенаграждения Вербанов Иван Григорьевич награжден орденом Славы I степени. Умер 10 апреля 1974 года. Похоронен в селе Поросино. Награжден орденами Славы I (19 августа 1955), II (8 марта 1945) и III (14 августа 1944) степеней, медалями, в том числе 2 медалями «За отвагу» (31 октября 1943, 22 июля 1944).

1920

Николай Петрович Красильников

лётчик-истребитель, лейтенант. Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 г. Воевал в составе 487-го истребительного авиационного полка ПВО. 29 августа 1941 г. в воздушном бою у станции Кириши Ленинградской области на горящем «МиГ-3» таранил «Me-110». Приземлился на парашюте. Награждён орденом Красного Знамени. Воевал до конца войны. Сбил 10 самолётов противника. После войны до декабря 1955 г. служил в ПВО.

1920

Иван Фёдорович Кузнецов