5 мая родились...

05-05-2025 04:06

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

1916

Вячеслав Сергеевич Лещенко

заместитель командира эскадрильи 4-го истребительного авиационного полка 287-й истребительной авиационной дивизии 4-й воздушной армии Северо-Кавказского фронта, лейтенант. Родился 5 мая 1916 года в посёлке Борзна, ныне город Черниговской области Украины. Украинец. Член ВКП(б)/КПСС с 1943. Окончил 7 классов школы № 3 в Борзне и 2 курса Мелитопольского строительного техникума, одновременно учился в аэроклубе. С 1932 года работал инструктором-лётчиком Мелитопольского аэроклуба. В Красной Армии с 1940 года. В 1941 году окончил Ульяновскую военную авиационную школу пилотов. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Заместитель командира эскадрильи 4-го истребительного авиационного полка (287-я истребительная авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, Северо-Кавказский фронт) лейтенант Вячеслав Лещенко к 20 мая 1943 года совершил двести восемьдесят пять боевых вылетов, в сорока пяти воздушных боях сбил лично тринадцать и в составе группы - десять вражеских самолётов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Лещенко Вячеславу Сергеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1142). Всего за годы войны отважным лётчиком-истребителем было совершено триста успешных боевых вылетов, в пятидесяти воздушных боях он лично сбил шестнадцать и в группе – десять самолётов противника. После войны В.С. Лещенко продолжал службу в ВВС СССР. В 1945 году он окончил Военно-воздушную академию, а в 1959 году – Военную академию Генерального штаба. Занимал ряд командных должностей. С 1971 года генерал-майор авиации Лещенко В.С. - в запасе, а затем в отставке. Жил в Ярославле. Скончался 30 марта 1978 года. Похоронен на Западном гражданском кладбище (Чурилково) города Ярославля. Награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны II степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями.

1916

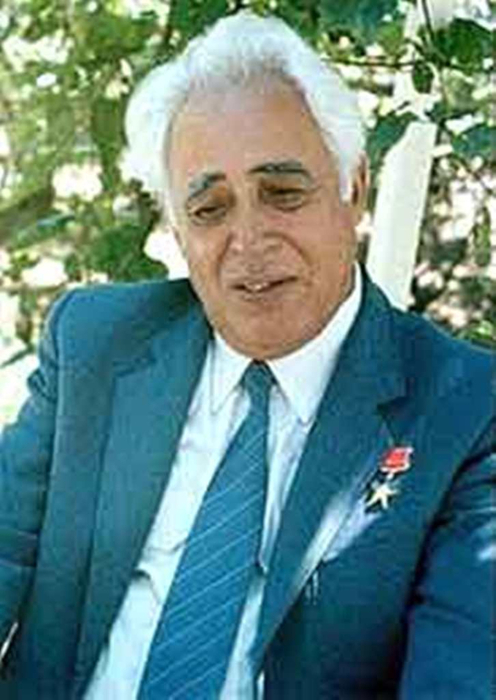

Халил Мамед оглы Мамедов

командир батальона 3-й танковой бригады (23-й танковый корпус, 2-й Украинский фронт), капитан. Родился в городе Шуша в Нагорном-Карабахе, в семье кустаря. Азербайджанец. Член ВКП(б)/КПСС с 1941 года. Образование среднее специальное. Работал инженером на паровозостроительном заводе в городе Кизыл-Арват Туркменистана. В Красной Армии с 1939 года. На фронте в Великую Отечественную войну с октября 1941 года. Окончил КУКС в 1942 году. Принимал участие в боях по обороне Кавказа, участвовал в освобождении Крыма, Украины, Румынии, Венгрии и Австрии. Прошел боевой путь от простого танкиста до командира танкового батальона. Капитан Мамедов особо отличился при выполнении боевой задачи по овладению города Тыргу-Фрумос (Румыния). 21 августа 1944 батадьлн Мамедова нанес удар там, где противник не ожидал; затем батальон с ходу на подручных средствах форсировал реку Сирет и ворвался в город Роман, захватив 3 железнодорожных эшелона и взяв в плен до 4 тысяч солдат и офицеров. Сам Мамедов во время боя был ранен, но, несмотря на это, он продолжал командовать батальоном. Всего в течение 15 дней боев на румынской земле батальон Мамедова уничтожил 4 танка, два самоходных орудия, 64 пушки, 191 автомашину, 108 пулеметов и 1375 фашистских солдат и офицеров. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 4928) Халил Мамед оглы Мамедову присвоено 24 марта 1945 года. С 1946 года майор Мамедов — в запасе. В 1955 окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Работал в органах внутренних дел Азербайджанской ССР. Генерал-майор милиции в отставке. Жил в городе Баку. Скончался 21 февраля 1989 года. Похоронен в городе Баку. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды, орденом "Знак Почета", медалями. Депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР 4-го - 8-го созывов (1955-1975). Комиссар милиции III ранга, генерал-майор милиции в отставке. Его имя носило судно Минморфлота СССР.

1916

Туби Гасан кызы Меликова

прядильщица текстильного комбината имени В.И.Ленина Министерства лёгкой промышленности Азербайджанской ССР, город Баку. Родилась в городе Баку Бакинской губернии (ныне – столица Азербайджанской Республики). Азербайджанка. С 1929 года – прядильщица текстильного комбината имени В.И.Ленина в городе Баку Азербайджанской ССР (ныне – столица Азербайджанской Республики). В 1944 году за высокие трудовые достижения бала награждена орденом Трудового Красного Знамени. В этом же году вступила в ВКП(б)/КПСС. Отличилась при выполнении заданий семилетнего плана (1959-1965). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1966 года за выдающиеся заслуги в выполнении семилетнего плана и достижение высоких технико-экономических показателей по производству тканей, трикотажа, обуви, швейных изделий и другой продукции лёгкой промышленности Меликовой Туби Гасан кызы присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С 1968 года – производственный инструктор текстильного комбината имени В.И.Ленина. Жила в Баку (Азербайджан). Умерла 10 декабря 1975 года.

Похоронена в Баку на Второй аллее почётного захоронения.

Награждена орденами Ленина (9 июня 1966), Трудового Красного Знамени (22 января 1944), медалями.

1916

Вели Мухатов (Велимухамед Мухатов)

советский туркменский композитор и общественный деятель, педагог, народный артист СССР, профессор; автор музыки гимна Туркменской ССР, использующегося в качестве Государственного гимна и по сей день. Родился в ауле Багир ныне Ахалского велаята Туркмении. Первоначальное музыкальное образование получил в Ашхабадском музыкальном училище (1935-1936). В 1936-1941 годах учился в Туркменской национальной студии при Московской консерватории по классу альта у К.П.Моисеева и Е.С.Страхова, по классу композиции у Г.И.Литинского. В 1942 году ушёл на фронт Великой Отечественной войны. В составе 99-й стрелковой дивизии участвовал в боях на Украине, освобождал Донбасс. Был ранен. После войны обучался по классу композиции в Московской консерватории у В.А.Белого и С.Н.Василенко. В 1951 году окончил консерваторию. В 1959-1961 годах учился в аспирантуре Московской консерватории. Первые работы: балет «Белый хлопок» (1945, совместно с А.Ф.Зноско-Боровским), комическая опера «Поэт и судья» (1947, совместно с А.Г.Шапошниковым), опера «Зохре и Тахир» (1953, совместно с А.Г.Шапошниковым). Автор музыки Государственного гимна Туркменской ССР (1946, слова А.Кекилова), использующегося в качестве Государственного гимна и по сей день уже на протяжении более чем 60-ти лет. В 1952 году ему было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Туркменской ССР», в 1955 – «Народный артист Туркменской ССР». В 1953-1954 годах директор музыкального кабинета при Министерстве культуры Туркменской ССР. В 1961-1964 годах директор и художественный руководитель Туркменской филармонии. В произведениях Мухатова ярко выражены характерные особенности туркменского музыкального фольклора, творчески переработанного на основе глубокого освоения современной композиторской техники. Сочинения: опера «Конец кровавого водораздела» (1967); для хора и симфонического оркестра – кантата «Победа» (1943), «Кантата о Коммунистической партии» (1954), «Привет Москве» (1955), «Дума о Ленине» (1957), поэма «Сказание о коммунисте» (1970), «Ода о партии» (1976); для симфонического оркестра – «Туркменская сюита» (1949), поэма «Моя Родина» (1951), «Симфоническая картинка» (1951), сюита из музыки к фильму «Сын пастуха» (1955), симфония «Памяти Махтумкули» (1974); для оркестра народных инструментов – «Две индийские пьесы» (1955), «Поэма» (1965); для фортепиано – «Фуга»(1951), «Прелюдии» (1951), «Импровизация» (1955); для голоса и фортепиано – романсы, в том числе «Любовь» (1947), «Ожидание» (1967), «Осень» (1970); хоры, в том числе поэма «Верность»; песни, в том числе «Голос Востока», «Знамя братства», «Песня за мир», «Песня о нефтяниках», «Комсомольская песня», «Комсомол всегда в пути», «Первая любовь», «Утренняя песня», «Слава труду»; музыка к фильмам, в том числе «Советский Туркменистан» (1950), «Сын пастуха» (1955), «Честь семьи» (1956), «Случай в Даш-Кале» (1963), «Песнь о воде» (1966). Будучи одним из основоположников современной туркменской профессиональной музыки, Мухатов в 1954 -1959 годах возглавлял туркменское отделения Союза композиторов СССР. С 1955 член Республиканского комитета защиты мира, с 1956 – Комитета по присуждению Ленинских премий. В 1965 году ему было присвоено звание «Народный артист СССР». В 1966-1970 годах художественный руководитель музыкальных коллективов Туркменского радио и телевидения. С 1972 года заведующий кафедрой теоретико-композиторского факультета в Туркменском педагогическом институте искусств (с 1982 – профессор). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 1986 года за большие заслуги в развитии советского музыкального искусства и в связи с семидесятилетием со дня рождения композитору Мухатову Велимухамеду присвоено звание Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Творчество Мухатова проникнуто живым, непосредственным ощущением национальной природы туркменского музыкального искусства, развивается в русле традиций русской музыкальной классики. Музыке его свойственно жизненно правдивое выражение эмоций, мелодическое богатство, тяготение к красочности звучания. В 1954-1962 годах избирался депутатом Верховного Совета СССР. Скончался 6 января 2005 года. Награждён двумя орденами Ленина (28 октября 1955, 3 мая 1986), орденом Отечественной войны II степени (11 марта 1985), орденом Трудового Красного Знамени (27 октября 1967), орденом Дружбы народов (19 августа 1976), орденом «Знак Почёта» (28 января 1950), медалями. Лауреат Сталинской премии (1951, 1952), Государственной премии Туркменской ССР имени Махтумкули (1972).

[484x699]

[484x699]

1916

Николай Захарович Нешков

офицер разведки 616-го стрелкового полка 194-й стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта, капитан. Родился в деревне Крюково ныне Стародубского района Брянской области, в крестьянской семье. Русский. Член ВКП(б) с 1942 года. Окончил Стародубское педагогическое училище. Работал учителем в Борзинском районе Читинской области. В Красной Армии с октября 1939 года. На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 года. Офицер разведки 616-го стрелкового полка (194-я стрелковая дивизия, 48-я армия, 1-й Белорусский фронт) капитан Николай Нешков во главе группы 8 июня 1944 года в районе населённого пункта Лиза Стара (юго-западнее города Белосток, Польша), ворвавшись в траншею противника, взял в плен 6 гитлеровцев, в том числе офицера. Но сам отважный офицер-разведчик пал смертью храбрых в этом бою... Похоронен в населённом пункте Топчево, в 36-и километрах юго-западне польского города Белосток. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года капитану Нешкову Николаю Захаровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалью. Навечно зачислен в списки воинской части. Имя Героя носит школа № 43 в городе Борзя Читинской области. Его имя выбито золотыми буквами на стене Зала памяти в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в городе-герое Москве.

1916

Джани Зайл Сингх

индийский государственный деятель, президент республики Индия (1982-1987).

[460x700]

[460x700]

1916

Иван Константинович Улыбин

командир отделения 25-го гвардейского стрелкового Висленского полка (6-я гвардейская стрелковая Ровенская Краснознаменная ордена Суворова дивизия, 13-я армия, 1-й Украинский фронт), гвардии сержант. Родился в селе Воронково (ныне в составе Сосновского сельского поселения Таврического района Омской области), в крестьянской семье. Русский. Образование начальное. Работал в колхозе в селе Сосновка (ныне Сосновское) рядовым колхозником, учетчиком тракторной бригады, счетоводом колхоза. В 1940 году призван на действительную срочную службу в армию, окончил полковую школу младших командиров. В действующей армии – с июня 1941 года на Юго-Западном фронте. Через неделю после начала боев его часть попала в окружение. Бойцы и командиры выходили из окружения группами. Группе, в которой находился И.К.Улыбин, удалось соединиться с партизанским отрядом будущего дважды Героя Советского Союза А.Ф.Фёдорова. В отряде И.К.Улыбин воевал в качестве командира отделения. Отряд оперировал на территории Черниговской области Украины и к началу 1943 года стал крупным партизанским соединением. С марта по июнь 1943 года партизанское соединение А.Ф.Фёдорова совершило рейд по оккупированной германскими войсками территории Украины из Черниговской в Волынскую область. При освобождении районов Волынской области советскими войсками в марте 1944 года партизанское соединение соединилось с частями 13-й армии 1-го Украинского фронта. И.К.Улыбин был в апреле 1944 года назначен командиром отделения 25-го гвардейского полка 6-й гвардейской стрелковой дивизии. До конца войны сражался на 1-м Украинском фронте в 13-й армии, в составе своей дивизии. Особо отличился в ходе Сандомирско-Силезской наступательной операции на территории Польши, в том числе при форсировании реки Одер. При прорыве обороны противника 12 января 1945 года со своим отделением первым ворвался в траншеи противника. В боях в районе села Скшельчице (ныне Свентокшиское воеводство, Келецкий повят) и у реки Чарна-Нида 13 и 14 января со своим отделением трижды участвовал в отражении контратак крупных сил пехоты и танков. При форсировании реки Одер в районе города Штейнау (ныне Сьцинава) со своим отделением под сильным огнем противника первым переправился на западный берег реки и, отражая контратаки противника, удерживал занятый плацдарм. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство Улыбину Ивану Константиновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны демобилизован. Жил в селе Сосновка, работал трактористом. Скончался 20 марта 1979 года. Награжден орденом Ленина (10 апреля 1945), медалями, в том числе «За отвагу» (24 сентября 1944). В селе Сосновское именем Героя названа улица. В мае 2017 года на здании филиала Сибирского профессионального колледжа установлена мемориальная доска.

[578x700]

[578x700]

1916

Мавлит Хилажевич Хилажев

наводчик орудия 602-го стрелкового полка 109-й стрелковой дивизии; командир 76-мм орудия 937-го стрелкового полка 256-й стрелковой дивизии, старший сержант. Родился в деревне Мансурово ныне Учалинского района Башкирии. Башкир. Трудовую деятельность начал в 12-летнем возрасте на приисках Мансуровского золотоносного рудника. 15 октября 1937 года призван в Красную Армию, служил в конно-артиллерийском полку в городе Старо-Константинов Каменец-Подольской области. Демобилизован в январе 1941 года. Вновь призван в ряды Красной Армии в июле 1941 года Учалинским райвоенкоматом Башкирской АССР. На фронте в Великую Отечественную войну с октября 1941 года. В составе 14-го конно-артиллерийского полка участвовал в обороне города-героя Ленинграда (с 1991 года – Санкт-Петербург). Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. Наводчик орудия 602-го стрелкового полка (109-я стрелковая дивизия, 42-я армия, Ленингрский фронт) ефрейтор Мавлит Хилажев 1 февраля 1944 года в бою под населённым пунктом Александровская Горка Кингисеппского района Ленинградской области, выкатив орудие на открытую позицию, прямой наводкой подавил две вражеские огневые точки; в составе расчёта отважный боец-артиллерист, в ходе отражения контратак противника, разбил два пулемёта, истребил более десяти пехотинцев, заменил вышедшего из строя командира орудия. За мужество и отвагу, проявленные в боях, 12 апреля 1944 года ефрейтор Хилажев Мавлит Хилажевич награждён орденом Славы III степени. Приказом министра обороны Российской Федерации № 600 от 18 декабря 1994 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками старший сержант в отставке Хилажев Мавлит Хилажевич за этот подвиг был перенаграждён орденом Славы I степени. Командир 76-мм орудия 937-го стрелкового полка (256-я стрелковая дивизия, 42-я армия, 2-й Прибалтийский фронт) старший сержант Xилажев 14 сентября 1944 года в боях при прорыве переднего края обороны противника в районе латвийского населённого пункта Леж-Пахшены с расчётом действовал в боевых порядках стрелков, прямой наводкой подавил три дзота, разбил четыре пулемёта, истребил до пятнадцати вражеских солдат. За мужество и отвагу, проявленные в боях, 18 сентября 1944 года старший сержант Хилажев Мавлит Хилажевич награждён орденом Славы III степени. При прорыве обороны противника в районе населённого пункта Арникайми (Латвия) Мавлит Xилажев находился с расчётом в боевых порядках стрелков и прямой наводкой из орудия уничтожил две пулемётные точки противника, чем обеспечил продвижение подразделений полка. В ночь на 22 декабря 1944 года старший сержант Xилажев М.Х. при отражении контратак противника поразил с бойцами расчёта прямой наводкой свыше отделения вражеских солдат. За мужество и отвагу, проявленные в боях, 30 января 1945 года старший сержант Хилажев Мавлит Хилажевич награждён орденом Славы II степени. После войны отважный артиллерист служил в польском городе Вроцлав. В 1946 году М.Х.Хилажев демобилизован. Жил в деревне Мансурово Учалинского района Башкирии, где работал на золотых приисках. Скончался 30 августа 1997 года. Похоронен в родной деревне Мансурово. Награждён орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, орденами Славы I, II и III степеней, медалью «За отвагу» и другими медалями.

1916

Максим Николаевич Цагараев

осетинский советский писатель. Член КПСС с 1949. Родился в городе Алагир, ныне Северо-Осетинская АР. В 1941 окончил Северо-Осетинский педагогический институт. Участник Великой Отечественной войны 1941-1945. В 1958-1960 министр культуры Северо-Осетинской АССР. В 1960-1963 редактор журнала "Мах дуг" ("Наша эпоха"). В 1947 опубликовал повесть "По дороге счастья" (в русском переводе - "Повесть о колхозном плотнике Саго", 1952), книгу военных очерков "На западе". Основная тема послевоенного творчества - жизнь колхозного села: повести "Пастух черной горы" (1961), "Походная песнь" (1965), "Когда пробуждаются камни" (1970, русский перевод, 1972) и др. Председатель правления Союза писателей Северо-Осетинской АССР (1954-1958, 1963-1970). Награжден 4 орденами, а также медалями. Сочинения: Ауызбнйы кæстæртæ, Орджоникидзе, 1973; Развæрст уацмыстæ, тома 1-2, Орджоникидзе, 1975-76; в русском переводе - Осетинская быль, Москва, 1965. Литература: Марзоев М., Максим Ц. Очерк творчества, Орджоникидзе, 1960; Нафи, Ныхас аемгары аивадыл, "Фидиуаг", 1966, № 8.

1916

Джемалдин Хамурзаевич Яндиев

ингушский советский поэт, народный поэт Чечено-Ингушетии (1977). Родился в селе Балта, ныне Пригородный район Северо-Осетинской АР Печатается с 1936. Автор сборников стихов о современности "Зеркало времени" (1941), "Родные горы" (1959), "Думы" (1966), "Избранное" (1976) и др. Переводит сочинения А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, А.А.Блока и др. В 1937—1944 председатель Союза Писателей Чечено-Ингушской АССР. Произведения Яндиеав переведены на языки народов СССР. Награжден орденом "Знак Почета". Сочинения в русском переводе: Лавина. Стихи разных лет, Москва, 1967. Литература: Мальсагов Д.Д. и 3язиков Б.Х., Очерк истории чечено-ингушской литературы. Грозный, 1963.

[503x699]

[503x699]

1917

Георгий Алексеевич Алексеев

командир звена 21-го дальнебомбардировочного авиационного полка 50-й авиационной дивизии авиации дальнего действия (АДД), старший лейтенант. Родился в селе Пинега, ныне поселок городского типа Архангельской области, в семье крестьянина. Русский. Член ВКП(б) с 1942 года. Окончил школу ФЗУ. Работал сварщиком на заводе имени С.М.Кирова в городе Макеевка Донецкой области (Украина). В Красной Армии с 1937 года. В 1938 году окончил Ворошиловградскую военно-авиационную школу пилотов. С началом Великой Отечественной войны на фронте. Командир звена 21-го дальнебомбардировочного авиационного полка (50-я авиационная дивизия, авиация дальнего действия) старший лейтенант Георгий Алексеев к маю 1942 года совершил 110 боевых вылетов на бомбардировку важных военно-промышленных объектов в глубоком тылу противника и уничтожение его живой силы и боевой техники. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, старшему лейтенанту Георгию Александровичу Алексееву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 613). В ночь на 28 февраля 1943 года Георгий Алексеев погиб в результате катастрофы самолета при возвращении с боевого задания... Командир и его экипаж похоронены на площади Партизан в городе Армавир Краснодарского края. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, медалями.

1917

Михаил Андреевич Алексеев

народный Учитель СССР, Отличник народного образования СССР, заслуженный Учитель школ ЯАССР и РСФСР. Учитель-методист, основатель первой в Республике Саха (Якутия) школы с углубленным изучением основ физики и математики, инициатор и вдохновитель физико-математического движения в республике, реформатор физико-математического образования, инноватор профильного обучения 1960-х годов. В 1966 году на базе Верхневилюйской средней школы Верхневилюйского района Якутской АССР его стараниями были открыты физико-математические классы. В 1974 году Верхневилюйская средняя школа № 2 (ныне гимназия имени М.А.Алексеева) по Постановлению Министерства народного просвещения СССР (Министр М.А.Прокофьев) от 12 сентября 1974 года получила статус республиканской школы с углубленным изучением основ физики и математики. Биография (по материалам А.И.Петровой, доктора педагогических наук, профессора ИМИ ЯГУ, заслуженного учителя РС(Я), научного руководителя республиканских «Алексеевских чтений»): Окончил Якутский педагогический техникум (1936). До призыва в армию учился в Рязанском учительском институте на физико-математическом факультете и Калининском государственном педагогическом институте 1938—1940. Служба в рядах Красной Армии (1940—1941), комсорг 20-го отдельного саперного батальона 99-й стрелковой дивизии. В боях под Перемышлем (июнь—август 1941 года, события описаны в газете «Правда» от 19 июня 1966 г. в статье «Первый контрудар»: о подвиге воинов 99-й стрелковой дивизии, отбивших у гитлеровцев и в течение недели удерживавших в своих руках город Перемышль), раненым попал в плен. После освобождения из плена был осужден (в 1956 году был полностью реабилитирован Военным трибуналом Северо-Кавказского военного округа). В 1951—1955 годы студент Якутского педагогического института. В (1955—1958) годы работал в Далырской средней школе Верхневилюйского района ЯАССР. В (1958—1960) годы работал в Бердигестяхской средней школе Горного района ЯАССР. С 1960 года по 1974 год работает в Верхневилюйской средней школе имени Исидора Барахова. С 1974 по 1985 годы работал в Республиканской школе с углубленным изучением основ физики и математики. Скончался в 1995 году.

1917

Кайржан Арстаналиев

мастер Уральского кожевенно-обувного комбината имени Землячки Министерства лёгкой промышленности Казахской ССР. Родился в ауле Бидаик (Бидайык) Лбищенского уезда Уральской области, ныне – Акжаикский район Западно-Казахстанской области Казахстана. Казах. С началом Великой Отечественной войны в 1941 году был мобилизован на трудовой фронт. После увольнения в 1943 году поступил работать на Уральский кожевенный завод имени Розалии Землячки, с 1944 года – сменный мастер зольного отделения отмочно-дубильного цеха, одного из самых важных на заводе, стоящий во главе потока кожевенного производства. Под его руководством рабочие смены систематически перевыполняли сменные задания, из года в год совершенствовалось производство и внедрено десятки рационализаторских предложений, направленных на дальнейшее улучшение технологического процесса. Его смена постоянно демонстрировала показатели по снижению отходов сырья в производстве. Особенно высоких производственных показателей смена К.Арстаналиева добилась в 7-й семилетке (1959–1965), стабильно перевыполняя задания на 115–125 процентов, а в отдельные рабочие смены – на 160 процентов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1966 года за выдающиеся заслуги в выполнении заданий семилетнего плана и достижение высоких технико-экономических показателей по производству тканей, трикотажа, обуви, швейных изделий и другой продукции лёгкой промышленности Арстаналиеву Кайржану присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручении ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Избирался депутатом Уральского городского Совета депутатов трудящихся. Проживал в городе Уральске, центре Уральской (ныне – Западно-Казахстанской) области. Умер 20 апреля 2001 года. Награждён орденом Ленина (9 июня 1966), медалями.

[493x699]

[493x699]

1917

Хаскель (Владимир) Моисеевич Гопник

штурман 948-го штурмового авиационного полка 308-й штурмовой авиационной дивизии 3-го штурмового авиационного корпуса 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта, майор. Родился в городе Житомире, в семье служащего. Еврей. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. В 1937 году окончил среднюю школу. В августе 1937 года призван в ряды Красной Армии. В 1940 году окончил Чугуевскую школу лётчиков. В боях Великой Отечественной войны с марта 1943 года. Воевал на Брянском, 1-м Прибалтийском, 2-м Прибалтийском, 3-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах. Ведомые им грозные «Ил-2» наносили сокрушительные удары в районе Брянска, Городка, Невеля, Орши, Витебска, Вильнюса, Каунаса, Риги, Кракова. Совершил 122 боевых вылета. Уничтожил 12 танков, 26 автомашин, 15 точек зенитной артиллерии, 26 железнодорожных вагонов, 2 паровоза, а также много другого военного имущества и снаряжения врага. В групповых боях сбил 5 самолётов. Таков личный боевой счёт майора Гопника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками майору Гопнику Хаскелю Моисеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 8035). После окончания Великой Отечественной войны продолжил службу в Советской Армии. В 1947 году окончил Краснодарскую высшую офицерскую авиационную школу штурманов. С 1960 года полковник Гопник - в запасе. В том же году сменил имя на Владимир. Работал директором кинотеатра. Жил в городе Львов (Украина). Скончался 26 ноября 1989 года. Похоронен во Львове на Лычаковском кладбище. Награждён орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, орденом Отечественной войны I степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями.

1917

Массимо Мида (настоящая фамилия — Пуччини)

итальянский режиссер, сценарист и кинокритик. Сын Писателя М.Пуччини и брат режиссера Дж.Пуччини. Учился в Римском экспериментальном киноцентре. Выступал в 1942 г. как критик в киножурналах «Чинема» и «Бьянко э неро». Одновременно начал работать в кино как сценарист совместно с Р.Росселлини; участвовал в создании фильмов «Пайза» (1946) и «Машина, убивающая плохих» (1948). С 1945 г. занимается журналистской деятельностью и пишет сценарии, главным образом для режиссера К.Лидзани – «Опасно, бандиты!» (1951), «На окраине большого города» (1953), «Повесть о бедных влюбленных» (1853). С 1951 г. работал преимущественно как режиссер документального кино – фильмы: «Город мучеников» (1953), «Чемпион мира» (1953), ряд фильмов по изобразительному искусству. В 1964 г. поставил сатирический фильм «Белое, красное, желтое, розовое». Автор монографии о творчестве Р.Росселлини. Совместно с Дж.Венто написал книгу «Движение Сопротивления в кино» (1959).

[466x698]

[466x698]

1917

Всеволод Павлович Сергеев

командир звена 48-го гвардейского отдельного авиационного полка дальней разведки Главного командования ВВС Красной Армии, гвардии лейтенант. Родился в селе Родничок Балашовского района Саратовской области. Русский. Окончил школу ФЗУ в городе Камышин. Работал слесарем и одновременно учился в аэроклубе. В 1938 году поступил в Энгельсское военное авиационное училище. С ноября 1942 года до победы над Германией в Великой Отечественной войне сражался, выполняя боевые задания по разведке противника в глубоком тылу. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 2846) Всеволоду Павловичу Сергееву присвоено 4 февраля 1944 года за 98 боевых вылетов на разведку военных объектов противника в глубоком тылу и проявленные при этом доблесть и мужество. После войны продолжал службу в ВВС. В 1951 году окончил Высшие лётно-тактические курсы (КУОС). С 1960 года полковник В.П.Сергеев - в запасе. Жил в Минске. Умер 11 июня 1984 года. Похоронен на Восточном (Московском) кладбище в Минске. Награждён орденом Ленина (1944), двумя орденами Красного Знамени (1944, 1956), орденом Отечественной войны II степени (1943), тремя орденами Красной Звезды (1943, 1953, 1955), медалями "За боевые заслуги" (1948), "За взятие Будапешта", "За взятие Вены", "За безупречную службу" I степени (1958) и пятью другими медалями.

[467x700]

[467x700]

1917

Арсентий Арсентьевич Щербаков

1-й помощник начальника штаба 358-го стрелкового полка (136-я стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронежский фронт), старший лейтенант. Родился в станице Филоновская Хопёрского округа Области Войска Донского (ныне Новоаннинского района Волгоградской области). Русский. В 1934 году окончил 9 классов школы, в 1935 году – курсы бухгалтеров. Работал в городе Грозный (ныне столица Чеченской Республики). В армии с марта 1939 года. Служил красноармейцем в отдельном сапёрном батальоне. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. В ноябре 1941 – феврале 1942 – старшина роты 2-го отдельного лыжного полка. Воевал на Ленинградском фронте. Участвовал в обороне Ленинграда. В августе 1942 года окончил курсы адъютантов стрелковых батальонов. С июня 1942 – адъютант командира 6-й бригады морской пехоты Балтийского флота, в августе 1942 – августе 1943 – адъютант батальона 502-го стрелкового полка. Воевал на Волховском фронте. Участвовал в Любанской операции и обороне Ленинграда. С августа 1943 – 1-й помощник начальника штаба, в октябре 1943 – феврале 1944, в феврале-апреле 1944 – командир 358-го стрелкового полка. Воевал на Воронежском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Участвовал в освобождении Левобережной Украины, битве за Днепр, Киевских наступательной и оборонительной, Житомирско-Бердичевской, Корсунь-Шевченковской и Уманско-Ботошанской операциях. В апреле-июне 1944 года находился на излечении в госпитале. Особо отличился при форсировании Днепра. Умело руководил подготовкой полка к переправе через реку, а 2 октября 1943 года – самой переправой подразделений в районе острова Казачий (южная окраина Киева). 13-14 октября 1943 года после переброски дивизии на Лютежский плацдарм (севернее Киева) заменил выбывшего из строя командира батальона и возглавил отражение контратак противника. За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом Президиум а Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года капитану Щербакову Арсентию Арсентьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В июне-июле 1944 – помощник начальника штаба, а в августе 1944 – мае 1945 – начальник штаба 667-го стрелкового полка (1-й Украинский фронт). Участвовал в Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской и Нижнесилезской операциях. В июле 1945 – феврале 1946 находился на излечении в госпитале и санатории. В декабре 1946 года окончил Офицерскую школу штабной службы.

[465x700]

[465x700]

В 1947-1958 годах служил офицером и старшим офицером по укомплектованию в Штабе Воздушно-десантных войск. В 1952 году экстерном окончил Рязанское воздушно-десантное училище. С января 1959 года подполковник А.А.Щербаков – в запасе. Работал заведующим производством в цехе по сортировке конвертов, марок и открыток Министерства связи РСФСР. Жил в Москве. Умер 4 апреля 1974 года.

[543x700]

[543x700]

Похоронен на Бабушкинском кладбище (участок 20) в Москве. Подполковник (1951). Награждён орденами Ленина (10 января 1944), Отечественной войны II степени (11 января 1944), Красной Звезды (30 апреля 1954), медалями «За отвагу» (12 апреля 1943), «За боевые заслуги» (20 июня 1949), другими медалями. Его именем назван переулок в городе Новоаннинский.

[518x700]

[518x700]

1918

Антон Александрович Героимов

мастер дорожно-эксплуатационного участка управления автомобильной дороги Таллин – Ленинград – Выборг Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР, город Ленинград. Родился в деревне Михальки ныне Гомельского района Гомельской области Республики Беларусь, в многодетной крестьянской семье. Белорус. В 1933 году окончил 7 классов школы в родной деревне, а в 1934 году курсы счетоводов. Работал счетоводом в сельсовете, а затем начальником отделения связи. С декабря 1939 года – в Красной Армии. В 1939-1940 годах – рядовой отдельной разведывательной роты 2-й стрелковой дивизии Ленинградского военного округа (ЛВО). Участник Советско-финской войны. В апреле – июне 1940 года – рядовой, в июне – ноябре 1940 года – курсант танковой школы, а в 1940-1941 годах – командир стрелкового отделения полковой школы 252-го стрелкового полка 70-й стрелковой дивизии ЛВО. Участник Великой Отечественной войны. В 1941-1942 годах – помощник командира стрелкового взвода, в феврале – июне 1942 года – заместитель политрука стрелковой роты, а в июне 1942 – январе 1943 года – ответственный секретарь бюро ВЛКСМ 3-го отдельного местного стрелкового батальона города Ленинграда. В январе – октябре 1943 года – курсант стрелково-пулемётных курсов младших лейтенантов Ленинградского фронта. В 1943 году вступил в ВКП(б)/КПСС. В октябре 1943 – феврале 1944 года – командир стрелкового взвода 38-го отдельного полка резерва офицерского состава Ленинградского фронта. В феврале – апреле 1944 года – командир стрелкового взвода 185-го стрелкового полка 224-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта, младший лейтенант. В апреле 1944 года был тяжело ранен в боях под Псковом. В апреле – ноябре 1944 года – на излечении по ранению и выздоровлении в эвакогоспитале № 266, во 2-м отдельном батальоне выздоравливающих, эвакогоспитале № 10, вновь во 2-м отдельном батальоне выздоравливающих города Ленинграда. В ноябре – декабре 1944 года – в распоряжении Военного Совета Ленинградского фронта, 34-го ОПРОС. С декабря 1944 года – командир стрелкового взвода 4-го отдельного местного стрелкового батальона Ленинградского фронта, младший лейтенант, а затем лейтенант. Награжден орденом Красной Звезды. Демобилизован в 1948 году по состоянию здоровья. Демобилизовавшись из Вооруженных Сил в 1948 году, поступил на работу в дорожное хозяйство в котором он ровным счётом ничего не понимал, но быстро освоился и стал высококвалифицированным специалистом. В 1951 и 1961 годах учился на курсах дорожных мастеров. Трудился мастером дорожно-эксплуатационного участка управления автомобильной дороги Таллин – Ленинград – Выборг. Каждый год весной выходил на дорогу, вглядывался в каждую трещину, отмечал мелом, следил, чтобы они не увеличивались. Старался преодолевать все трудности, несмотря на нехватку снегоочистительных и посыпальных машин. При этом был точен, надежен и всегда выполняя поставленные задачи. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 октября 1966 года за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий семилетнего плана по перевозкам народнохозяйственных грузов и пассажиров, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог, Героимову Антону Александровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот». Трудился в дорожном хозяйстве до выхода на заслуженный отдых. Жил в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург). Умер 30 января 2006 года. Награжден орденами Ленина (5 октября 1966), Отечественной войны I степени (11 марта 1985), Красной Звезды (29 мая 1945), медалями, в том числе «За оборону Ленинграда».

1918

Пётр Михайлович Горбунов

сибирский прозаик. Родился в селе Ситниково Тобольской губернии (ныне Омутинский район Тюменской области), в крестьянской семье.

[536x700]

[536x700]

1918

Николай Фёдорович Дубина

звеньевой колхоза имени Калинина Павловского района Краснодарского края. Родился в станице Новопластуновская ныне Павловского района Краснодарского края. Украинец. Отец погиб на фронтах Гражданской войны и мать воспитывала сама дочь, и долгожданного сына. С 1938 года – в Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны. Был ранен. В 1944-1945 годах – автоматчик, а затем командир отделения роты автоматчиков 615-го стрелкового полка 157-й стрелковой дивизии 1-го и 4-го Украинского фронтов, сержант. Награжден орденами Красной Звезды, Славы III степени, медалью «За отвагу». Демобилизовавшись из Красной Армии, вернулся родной край и стал звеньевым колхоза имени Калинина в станице Новопластуновская Павловского района. В 1948 году руководимое им звено получило урожай пшеницы 32,75 центнера с гектара на площади 20 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1949 года за получение высоких урожаев пшеницы при выполнении колхозом обязательных поставок и контрактации по всем видам сельскохозяйственной продукции, натуроплаты за работу МТС в 1948 году и обеспеченности семенами всех культур в размере полной потребности для весеннего сева 1949 года Дубине Николаю Фёдоровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Продолжал работать в колхозе до выхода на заслуженный отдых. Жил в станице Новопластуновская Павловского района Краснодарского края. Умер в 1996 году. Награжден орденами Ленина (10 февраля 1949), Отечественной войны II степени (11 марта 1985), Красной Звезды (8 марта 1945), Славы III степени (29 апреля 1944), медалями, в том числе «За отвагу» (3 февраля 1945).

[503x699]

[503x699]

1918

Николай Пантелеевич Дунаев

командир эскадрильи 270-го истребительного авиационного полка 203-й истребительной авиационной дивизии 1-го штурмового авиационного корпуса 5-й воздушной армии Степного фронта, капитан. Родился в деревне Колено, ныне село Елань-Колено Новохопёрского района Воронежской области, в семье рабочего. Русский. Окончил неполную среднюю школу. Учился в аэроклубе в городе Борисоглебск Воронежской области, работал инструктором района по начальным школам. В Красной Армии с 1938 года. В 1940 году окончил Борисоглебскую военную авиационную школу. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Лётчиком-истребителем 66-го истребительного авиационного полка сражался в небе на Юго-Западном фронте. Позднее, в составе 162-го истребительного авиационного полка, на самолёте-истребителе «МиГ-3» вступал в воздушные схватки под Москвой, под Воронежем и Сталинградом, на Курской дуге и под Харьковом, над Днепром и в Молдавии, свой последний воздушный бой провёл над столицей гитлеровской Германии - Берлином.. 13 июля 1943 года в воздушном бою на Курской дуге, когда, Николай Дунаев сбил фашистский «юнкерс» («Ю-88»), он был атакован неприятельским «мессершмиттом» («Ме-109»), и в долгом, изматывающем поединке ему удалось длинной очередью зажечь вражеский истребитель. После этого боя техники насчитали в его крылатой машине десятки пробоин. Командир эскадрильи 270-го истребительного авиационного полка (203-я истребительная авиационная дивизия, 1-й штурмовой авиационный корпус, 5-я воздушная армия, Степной фронт) капитан Николай Дунаев к концу августа 1943 года совершил триста тридцать семь боевых вылетов, в тридцати восьми воздушных боях лично сбил тринадцать самолётов противника и 7 в группе. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1943 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, капитану Дунаеву Николаю Пантелеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1252). 270-й истребительный авиационный полк за боевые заслуги был преобразован в 152-й гвардейский истребительный авиационный полк. А с 6 апреля 1944 года и до конца войны отважный лётчик-гвардеец служил командиром эскадрильи 156-го гвардейского истребительного авиационного полка. Всего за годы войны Н.А.Дунаев провёл около пятисот боевых вылетов, лично сбил тридцать и в группе - семь вражеских самолётов. После войны продолжал службу в ВВС СССР. В 1953 году окончил Высшие офицерские лётно-тактические курсы (город Липецк). Освоил полёты на реактивных самолетах. С 1960 года полковник Дунаев Н.А. - в запасе. До ухода на заслуженный отдых работал инспектором Министерства гражданской авиации. Жил в Москве. Умер 21 марта 1981 года. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве. Награждён орденом Ленина, 3-я орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Красной Звезды, медалями.

[457x699]

[457x699]

1918

Герман Михайлович Коптяков

боцман среднего рыболовного траулера «Пингвин» Управления сельдяного флота «Мурмансельдь», Мурманская область. Родился в деревне Койда ныне Мезенского района Архангельской области, в семье потомственных рыбаков. Русский, помор. Окончил IV класса сельской школы. С детства познал труд рыбака и зверобойный промысел. В 1930-е годы пошёл работать в рыболовецкий колхоз рыбаком. В 1938 году вместе с колхозной бригадой рыбаков уехал на полуостров Канин. В становище Индига Канино-Тиманского района Ненецкого национального округа работал рыбаком прибрежного лова рыбы. Когда началась Великая Отечественная война, вернуться домой не смог, так как полуостров Канин тоже стал прифронтовым районом. В сентябре 1941 года был призван в Красную Армию. Осенью 1941 года в составе бригады перегонял оленей (1500 голов) на Кольский полуостров. Оленей использовали в период с апреля по август 1942 года для подвозки снарядов и доставки раненных в госпитали, так как была распутица и кроме оленей ничего нельзя было использовать. В дальнейшем воевал в составе лыжного отделения 5-го разведывательного батальона 10-й гвардейской стрелковой дивизии. Защищал город Мурманск, участвовал в боях по освобождению Северной Норвегии. С января 1945 года в составе своей части воевал на 2-м Белорусском фронте, участвовал в боях по освобождению города Гданьск. В апреле 1945 года был второй раз ранен, День Победы встретил в госпитале. После выздоровления был направлен в учебный батальон на курсы младших командиров. До демобилизации в 1946 году служил в Германии. Летом 1946 года приехал в город Мурманск. Поступил на работу в Мурманский траловый флот матросом промысловых судов. С февраля 1952 года был переведён для работы во вновь созданное Управление сельдяного флота «Мурмансельдь» боцманом. Ходил в экипажах траулеров на лов в Северную Атлантику. В апреле 1953 года за высокопроизводительный труд и участие в освоении круглогодичного лова сельди в Северной Атлантике награждён орденом Трудового Красного Знамени. В марте 1954 года за отличную работу, подготовку молодых кадров рядового состава в производственных условиях и квалифицированное проведение практики курсантов Мурманских мореходных училищ награждён орденом «Знак Почёта».В начале 1970-х годов работал боцманом на среднем рыболовном траулере СТРР 720 «Пингвин». 1971 год был объявлен ударным в честь XXIV съезда КПСС, и многие экипажи, участвовавшие в соревновании, добились успеха. Жизнь заставляла энергично искать новые районы промысла – суда «Мурмансельди» стали выходить на глубинный промысел в Северо-Западную Атлантику. Стал применятся траловый лов в толще воды, в придонных слоях и на больших глубинах, осваивались пелагические тралы и кошельковые неводы. Боцман Г.М.Коптяков принимал самое активное участие во внедрении и освоении новых способов лова, добился высоких трудовых показателей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1971 года боцману среднего рыболовного траулера «Пингвин» Управления сельдяного флота «Мурмансельдь» Коптякову Герману Михайловичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Более тридцати лет отходил боцманом на судах «Мурмансельди». После ухода на пенсию вёл большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Участвовал в Параде Победы 9 мая 2000 года. Жил в городе-герое Мурманске. Скончался 16 января 2010 года. Похоронен в Мурманске. Награждён орденами Ленина (26 апреля 1971), Отечественной войны I степени (11 марта 1985), Трудового Красного Знамени (13 апреля 1953), «Знак Почёта» (9 марта 1954), двумя орденами Славы III степени (1943, 1945; последний вручён в 1997 году), медалями. Почётный гражданин города-героя Мурманска (2000).

1918

Нина Григорьевна Макарова

звеньевая колхоза «Власть труда» Кромского района Орловской области. Родилась в деревне Атяевка Кромского уезда Орловской губернии, ныне – Кромского района Орловской области, в семье крестьянина. Русская. С раннего возраста, окончив только первый класс, ей пришлось оставить учёбу в школе и помогать родителям по хозяйству: работала по найму у богатых односельчан (батрачила), трудилась на местном пеньковом заводе. С образованием в 1930 году в соседнем селе Вожово колхоза она 12-летним подростком стала работать в нём официально. Нина Григорьевна трудилась в полеводческой бригаде по выращиванию сахарной свёклы и была в числе ударников-стахановцев. С начала октября 1941 года с маленьким сыном находилась на временно оккупированной гитлеровцами территории, а после полного освобождения Кромского района от оккупации в середине августа 1943 года вынуждена была жить в землянке, поскольку при отступлении немецко-фашистские войска сожгли все хозяйственные постройки и дома в Атяевке. Совместно с односельчанами Нина Григорьевна восстанавливала разрушенное хозяйство. Продолжила работать в колхозе «Власть труда», одна воспитывала сына, поскольку муж погиб на фронте Великой Отечественной войны. После окончания войны она возглавила звено по выращиванию новой в их колхозе технической культуре – конопли. По итогам работы в 1947 году её звено получило урожай стебля южной конопли 66,46 центнера и семян 9 центнеров с гектара на площади 2,3 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1948 года за получение высоких урожаев ржи и южной конопли в 1947 году Макаровой Нине Григорьевне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания были удостоены её бригадир А.И.Комоликов, председатель кромского колхоза «Власть труда» С.И.Мельников и другая передовая коноплевод К.К.Королёва, с которой Нина Григорьевна постоянно соревновалась.

Герой Социалистического Труда Нина Григорьевна Макарова

В последующие годы её звено расширяло посевные площади и продолжало получать высокие урожаи конопли. Звеньевая Макарова выходила победителем Всесоюзного соревнования коноплеводов, по итогам работы в 1948 и 1951 годах ещё дважды награждалась орденами Ленина. Неоднократно участвовала во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ). Обе труженицы её звена – Клавдия и Пелагея Комоликовы – стали кавалерами ордена Ленина. Позже Нина Макарова перешла работать на колхозную ферму дояркой. От 26 коров своей группы она получала наибольшие в колхозе надои молока и была награждена орденом Октябрьской Революции. Проживала в родной деревне Атяевке. Скончалась 6 августа 2005 года. Награждена 3 орденами Ленина (30 марта 1948; 12 марта 1949; 23 мая .1952), орденом Октябрьской Революции (6 сентября 1973), медалями, а также золотой и серебряной медалями ВСХВ.

1918

Александр Михайлович Обухов

советский геофизик, академик Академии Наук СССР (1970; член-корреспондент 1953). Родился в Саратове. По окончании МГУ (1940) работал в Геофизическом институте Академии Наук СССР; с 1956 директор института физики атмосферы Академии Наук СССР. Профессор МГУ (с 1949). Основные труды по физике атмосферы, турбулентности и математической статистике. Предложил (одновременно с американским ученым Х.Хотелингом) метод канонических корреляций. Один из создателей современной теории мелкомасштабной турбулентности. Разработал общую теорию подобия для турбулентных течений в пограничном слое термически стратифицированной жидкости (1943—1954). Автор работ по обоснованию гидродинамической теории краткосрочного прогноза погоды. Предложил метод статистически-ортогональных разложений метеорологических полей. Награжден орденом "Знак Почета" и медалями. Умер в 1989 году. Сочинения: О распределении энергии в спектре турбулентного потока, "Известия Академии Наук СССР. Серия географическая и геофизическая", 1941, № 4—5; Структура температурного поля в турбулентном потоке, там же, 1949, том 13, № 1; К вопросу о геострофическом ветре, там же, том 13, № 4.

[513x699]

[513x699]

1918

Александр Фёдорович Стеблёв

наводчик орудия 225-го гаубичного артиллерийского полка 51-й стрелковой дивизии 13-й армии Северо-Западного фронта, красноармеец. Родился в деревне Белехово ныне Бабушкинского района Вологодской области, в крестьянской семье. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1941 года. Окончил 7 классов. Работал в колхозе, затем грузчиком на лесопильном заводе в городе Ярославле. В Красной Армии с 1938 года. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов. Боевое крещение Наводчик орудия 225-го гаубичного артиллерийского полка (51-я стрелковая дивизия, 13 я армия, Северо-Западный фронт) красноармеец Стеблёв отличился при прорыве «линии Маннергейма» в районе Хотиненского укреплённого района. В ночь на 28 февраля 1940 года, 5 батарея 2 дивизиона 225-го гаубичного артиллерийского полка поддерживала атаку стрелкового бата 348-го стрелкового полка. Артиллеристы выкатили гаубицы батареи на боевые позиции к самой передовой. Когда на рассвете орудия открыли огонь, финны фланговым пулеметным огнем отсекли артиллеристов от пехоты, три орудия вышли из строя. Огонь продолжала единственная уцелевшая гаубица, у которой остались два бойца: командир взвода младший лейтенант Никитенко и наводчик красноармеец Стеблёв. При поддержки подоспевших саперов они отбили 3 атаки финнов. Стеблёв был ранен, оставшись один у орудия, продолжал вести огонь до конца боя. Поддерживая атаку пехотинцев, подавил огонь двух миномётов, разрушил дзот, уничтожил много солдат противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство» красноармейцу Стеблёву Александру Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 413). После окончания боёв отважный артиллерист в 1941 году окончил Киевское артиллерийское училище, а в 1943 году - Высшую офицерскую артиллерийскую школу. Преподавал в Тамбовском артиллерийско-техническом училище. На фронтах Великой Отечественной войны с октября 1943 года. В должности заместителя начальника штаба 32-й артиллерийской бригады принимал участие в разгроме окруженной фашистской группировки под городом Корсунь-Шевченковским. В тяжелом бою, сдерживая натиск вырывавшихся из окружения гитлеровцев, бригада потеряла 90 процентов личного состава и 54 орудия. В этом бою разорвавшимся снарядом Стеблёв был тяжело контужен, был удостоен ордена Отечественной войны I степени. На завершающем этапе войны капитан Стеблёв командовал дивизионом 556-й артиллерийского полка 304-й стрелковой дивизии. За выполнение боевой задачи в районе города Троппау (Германия) награжден ордеом Отечественной войны II степени. С 1958 года подполковник Стеблёв А.Ф. - в отставке. Скончался 23 сентября 1960 года. Был похоронен на Донском гражданском кладбище, в 1994 году останки перезахоронены на аллее Героев воинского мемориального кладбища города Ярославля. Награждён орденом Ленина, орденами Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, медалями.

[507x700]

[507x700]

1918

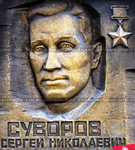

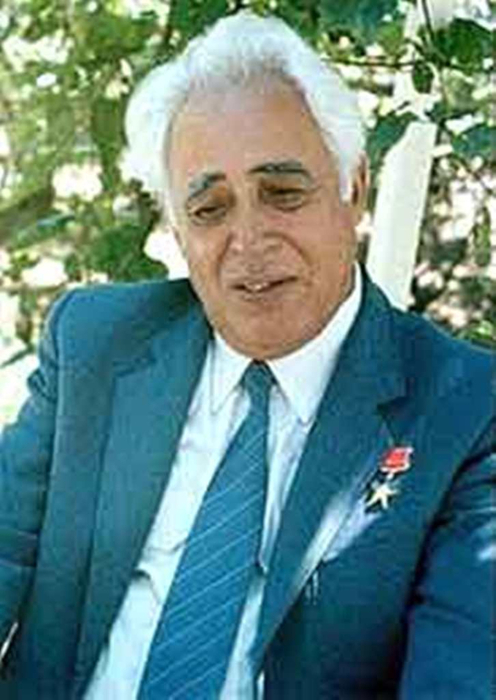

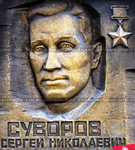

Сергей Николаевич Суворов

командир истребительно-противотанковой батареи 59-й гвардейской танковой бригады (8-й гвардейский танковый корпус, 40-я армия, Воронежский фронт), гвардии старший лейтенант. Родился в Москве, в семье служащего. Русский. Образование среднее. Работал на строительстве Московского метрополитена, затем на заводе в городе Краматорск ныне Донецкой области. Призван в армию на действительную срочную службу в октябре 1938 года Краматорским райвоенкоматом. Участник операции по вводу советских войск в Западную Белоруссию в сентябре 1939 года (освободительный поход), советско-финляндской войны (30 ноября 1939 года – 12 марта 1940 года). Во время Великой Отечественной войны в действующей армии – с июня 1941 года. Сражался на Западном, Сталинградском, Юго-Западном, Воронежском, 1-м Украинском, 1-м и 2-м Белорусских фронтах. В 1942 году окончил артиллерийские курсы младших лейтенантов. Особо отличился при форсировании Днепра и в боях на Букринском плацдарме. Одним из первых 25 сентября 1943 года с батареей переправился через Днепр у села Зарубинцы (Каневский район Черкасской области, Украина). В последующие дни его батарея успешно действовала в боях за удержание и расширение плацдарма в районе села Великий Букрин (Мироновский район Киевской области), отражая многочисленные контратаки противника и нанося ему значительный урон в живой силе и технике. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство Суворову Сергею Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». С 1947 года гвардии капитан С.Н.Суворов — в запасе. Жил и работал в городе Минеральные Воды Ставропольского края. Скоропостижно скончался 17 сентября 1963 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Похоронен в Санкт-Петербурге на Красненьком кладбище. Награжден орденами Ленина (3 июня 1944), Красного Знамени (16 ноября 1944), Александра Невского (28 декабря 1944), Красной Звезды (14 января 1943), медалями. Барельеф Героя установлен на стеле Аллеи Славы мемориала «Вечный огонь» в городе Минеральные Воды.

[700x440]

[700x440]

Аллея Славы в Минеральных Водах.

[630x700]

[630x700]

Барельеф Героя.

[490x700]

[490x700]

Надгробный памятник.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

1916

Вячеслав Сергеевич Лещенко

заместитель командира эскадрильи 4-го истребительного авиационного полка 287-й истребительной авиационной дивизии 4-й воздушной армии Северо-Кавказского фронта, лейтенант. Родился 5 мая 1916 года в посёлке Борзна, ныне город Черниговской области Украины. Украинец. Член ВКП(б)/КПСС с 1943. Окончил 7 классов школы № 3 в Борзне и 2 курса Мелитопольского строительного техникума, одновременно учился в аэроклубе. С 1932 года работал инструктором-лётчиком Мелитопольского аэроклуба. В Красной Армии с 1940 года. В 1941 году окончил Ульяновскую военную авиационную школу пилотов. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Заместитель командира эскадрильи 4-го истребительного авиационного полка (287-я истребительная авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, Северо-Кавказский фронт) лейтенант Вячеслав Лещенко к 20 мая 1943 года совершил двести восемьдесят пять боевых вылетов, в сорока пяти воздушных боях сбил лично тринадцать и в составе группы - десять вражеских самолётов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Лещенко Вячеславу Сергеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1142). Всего за годы войны отважным лётчиком-истребителем было совершено триста успешных боевых вылетов, в пятидесяти воздушных боях он лично сбил шестнадцать и в группе – десять самолётов противника. После войны В.С. Лещенко продолжал службу в ВВС СССР. В 1945 году он окончил Военно-воздушную академию, а в 1959 году – Военную академию Генерального штаба. Занимал ряд командных должностей. С 1971 года генерал-майор авиации Лещенко В.С. - в запасе, а затем в отставке. Жил в Ярославле. Скончался 30 марта 1978 года. Похоронен на Западном гражданском кладбище (Чурилково) города Ярославля. Награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны II степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями.

1916

Халил Мамед оглы Мамедов

командир батальона 3-й танковой бригады (23-й танковый корпус, 2-й Украинский фронт), капитан. Родился в городе Шуша в Нагорном-Карабахе, в семье кустаря. Азербайджанец. Член ВКП(б)/КПСС с 1941 года. Образование среднее специальное. Работал инженером на паровозостроительном заводе в городе Кизыл-Арват Туркменистана. В Красной Армии с 1939 года. На фронте в Великую Отечественную войну с октября 1941 года. Окончил КУКС в 1942 году. Принимал участие в боях по обороне Кавказа, участвовал в освобождении Крыма, Украины, Румынии, Венгрии и Австрии. Прошел боевой путь от простого танкиста до командира танкового батальона. Капитан Мамедов особо отличился при выполнении боевой задачи по овладению города Тыргу-Фрумос (Румыния). 21 августа 1944 батадьлн Мамедова нанес удар там, где противник не ожидал; затем батальон с ходу на подручных средствах форсировал реку Сирет и ворвался в город Роман, захватив 3 железнодорожных эшелона и взяв в плен до 4 тысяч солдат и офицеров. Сам Мамедов во время боя был ранен, но, несмотря на это, он продолжал командовать батальоном. Всего в течение 15 дней боев на румынской земле батальон Мамедова уничтожил 4 танка, два самоходных орудия, 64 пушки, 191 автомашину, 108 пулеметов и 1375 фашистских солдат и офицеров. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 4928) Халил Мамед оглы Мамедову присвоено 24 марта 1945 года. С 1946 года майор Мамедов — в запасе. В 1955 окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Работал в органах внутренних дел Азербайджанской ССР. Генерал-майор милиции в отставке. Жил в городе Баку. Скончался 21 февраля 1989 года. Похоронен в городе Баку. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды, орденом "Знак Почета", медалями. Депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР 4-го - 8-го созывов (1955-1975). Комиссар милиции III ранга, генерал-майор милиции в отставке. Его имя носило судно Минморфлота СССР.

1916

Туби Гасан кызы Меликова

прядильщица текстильного комбината имени В.И.Ленина Министерства лёгкой промышленности Азербайджанской ССР, город Баку. Родилась в городе Баку Бакинской губернии (ныне – столица Азербайджанской Республики). Азербайджанка. С 1929 года – прядильщица текстильного комбината имени В.И.Ленина в городе Баку Азербайджанской ССР (ныне – столица Азербайджанской Республики). В 1944 году за высокие трудовые достижения бала награждена орденом Трудового Красного Знамени. В этом же году вступила в ВКП(б)/КПСС. Отличилась при выполнении заданий семилетнего плана (1959-1965). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1966 года за выдающиеся заслуги в выполнении семилетнего плана и достижение высоких технико-экономических показателей по производству тканей, трикотажа, обуви, швейных изделий и другой продукции лёгкой промышленности Меликовой Туби Гасан кызы присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С 1968 года – производственный инструктор текстильного комбината имени В.И.Ленина. Жила в Баку (Азербайджан). Умерла 10 декабря 1975 года.

Похоронена в Баку на Второй аллее почётного захоронения.

Награждена орденами Ленина (9 июня 1966), Трудового Красного Знамени (22 января 1944), медалями.

1916

Вели Мухатов (Велимухамед Мухатов)

советский туркменский композитор и общественный деятель, педагог, народный артист СССР, профессор; автор музыки гимна Туркменской ССР, использующегося в качестве Государственного гимна и по сей день. Родился в ауле Багир ныне Ахалского велаята Туркмении. Первоначальное музыкальное образование получил в Ашхабадском музыкальном училище (1935-1936). В 1936-1941 годах учился в Туркменской национальной студии при Московской консерватории по классу альта у К.П.Моисеева и Е.С.Страхова, по классу композиции у Г.И.Литинского. В 1942 году ушёл на фронт Великой Отечественной войны. В составе 99-й стрелковой дивизии участвовал в боях на Украине, освобождал Донбасс. Был ранен. После войны обучался по классу композиции в Московской консерватории у В.А.Белого и С.Н.Василенко. В 1951 году окончил консерваторию. В 1959-1961 годах учился в аспирантуре Московской консерватории. Первые работы: балет «Белый хлопок» (1945, совместно с А.Ф.Зноско-Боровским), комическая опера «Поэт и судья» (1947, совместно с А.Г.Шапошниковым), опера «Зохре и Тахир» (1953, совместно с А.Г.Шапошниковым). Автор музыки Государственного гимна Туркменской ССР (1946, слова А.Кекилова), использующегося в качестве Государственного гимна и по сей день уже на протяжении более чем 60-ти лет. В 1952 году ему было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Туркменской ССР», в 1955 – «Народный артист Туркменской ССР». В 1953-1954 годах директор музыкального кабинета при Министерстве культуры Туркменской ССР. В 1961-1964 годах директор и художественный руководитель Туркменской филармонии. В произведениях Мухатова ярко выражены характерные особенности туркменского музыкального фольклора, творчески переработанного на основе глубокого освоения современной композиторской техники. Сочинения: опера «Конец кровавого водораздела» (1967); для хора и симфонического оркестра – кантата «Победа» (1943), «Кантата о Коммунистической партии» (1954), «Привет Москве» (1955), «Дума о Ленине» (1957), поэма «Сказание о коммунисте» (1970), «Ода о партии» (1976); для симфонического оркестра – «Туркменская сюита» (1949), поэма «Моя Родина» (1951), «Симфоническая картинка» (1951), сюита из музыки к фильму «Сын пастуха» (1955), симфония «Памяти Махтумкули» (1974); для оркестра народных инструментов – «Две индийские пьесы» (1955), «Поэма» (1965); для фортепиано – «Фуга»(1951), «Прелюдии» (1951), «Импровизация» (1955); для голоса и фортепиано – романсы, в том числе «Любовь» (1947), «Ожидание» (1967), «Осень» (1970); хоры, в том числе поэма «Верность»; песни, в том числе «Голос Востока», «Знамя братства», «Песня за мир», «Песня о нефтяниках», «Комсомольская песня», «Комсомол всегда в пути», «Первая любовь», «Утренняя песня», «Слава труду»; музыка к фильмам, в том числе «Советский Туркменистан» (1950), «Сын пастуха» (1955), «Честь семьи» (1956), «Случай в Даш-Кале» (1963), «Песнь о воде» (1966). Будучи одним из основоположников современной туркменской профессиональной музыки, Мухатов в 1954 -1959 годах возглавлял туркменское отделения Союза композиторов СССР. С 1955 член Республиканского комитета защиты мира, с 1956 – Комитета по присуждению Ленинских премий. В 1965 году ему было присвоено звание «Народный артист СССР». В 1966-1970 годах художественный руководитель музыкальных коллективов Туркменского радио и телевидения. С 1972 года заведующий кафедрой теоретико-композиторского факультета в Туркменском педагогическом институте искусств (с 1982 – профессор). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 1986 года за большие заслуги в развитии советского музыкального искусства и в связи с семидесятилетием со дня рождения композитору Мухатову Велимухамеду присвоено звание Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Творчество Мухатова проникнуто живым, непосредственным ощущением национальной природы туркменского музыкального искусства, развивается в русле традиций русской музыкальной классики. Музыке его свойственно жизненно правдивое выражение эмоций, мелодическое богатство, тяготение к красочности звучания. В 1954-1962 годах избирался депутатом Верховного Совета СССР. Скончался 6 января 2005 года. Награждён двумя орденами Ленина (28 октября 1955, 3 мая 1986), орденом Отечественной войны II степени (11 марта 1985), орденом Трудового Красного Знамени (27 октября 1967), орденом Дружбы народов (19 августа 1976), орденом «Знак Почёта» (28 января 1950), медалями. Лауреат Сталинской премии (1951, 1952), Государственной премии Туркменской ССР имени Махтумкули (1972).

[484x699]

[484x699]1916

Николай Захарович Нешков

офицер разведки 616-го стрелкового полка 194-й стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта, капитан. Родился в деревне Крюково ныне Стародубского района Брянской области, в крестьянской семье. Русский. Член ВКП(б) с 1942 года. Окончил Стародубское педагогическое училище. Работал учителем в Борзинском районе Читинской области. В Красной Армии с октября 1939 года. На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 года. Офицер разведки 616-го стрелкового полка (194-я стрелковая дивизия, 48-я армия, 1-й Белорусский фронт) капитан Николай Нешков во главе группы 8 июня 1944 года в районе населённого пункта Лиза Стара (юго-западнее города Белосток, Польша), ворвавшись в траншею противника, взял в плен 6 гитлеровцев, в том числе офицера. Но сам отважный офицер-разведчик пал смертью храбрых в этом бою... Похоронен в населённом пункте Топчево, в 36-и километрах юго-западне польского города Белосток. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года капитану Нешкову Николаю Захаровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалью. Навечно зачислен в списки воинской части. Имя Героя носит школа № 43 в городе Борзя Читинской области. Его имя выбито золотыми буквами на стене Зала памяти в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в городе-герое Москве.

1916

Джани Зайл Сингх

индийский государственный деятель, президент республики Индия (1982-1987).

[460x700]

[460x700] 1916

Иван Константинович Улыбин

командир отделения 25-го гвардейского стрелкового Висленского полка (6-я гвардейская стрелковая Ровенская Краснознаменная ордена Суворова дивизия, 13-я армия, 1-й Украинский фронт), гвардии сержант. Родился в селе Воронково (ныне в составе Сосновского сельского поселения Таврического района Омской области), в крестьянской семье. Русский. Образование начальное. Работал в колхозе в селе Сосновка (ныне Сосновское) рядовым колхозником, учетчиком тракторной бригады, счетоводом колхоза. В 1940 году призван на действительную срочную службу в армию, окончил полковую школу младших командиров. В действующей армии – с июня 1941 года на Юго-Западном фронте. Через неделю после начала боев его часть попала в окружение. Бойцы и командиры выходили из окружения группами. Группе, в которой находился И.К.Улыбин, удалось соединиться с партизанским отрядом будущего дважды Героя Советского Союза А.Ф.Фёдорова. В отряде И.К.Улыбин воевал в качестве командира отделения. Отряд оперировал на территории Черниговской области Украины и к началу 1943 года стал крупным партизанским соединением. С марта по июнь 1943 года партизанское соединение А.Ф.Фёдорова совершило рейд по оккупированной германскими войсками территории Украины из Черниговской в Волынскую область. При освобождении районов Волынской области советскими войсками в марте 1944 года партизанское соединение соединилось с частями 13-й армии 1-го Украинского фронта. И.К.Улыбин был в апреле 1944 года назначен командиром отделения 25-го гвардейского полка 6-й гвардейской стрелковой дивизии. До конца войны сражался на 1-м Украинском фронте в 13-й армии, в составе своей дивизии. Особо отличился в ходе Сандомирско-Силезской наступательной операции на территории Польши, в том числе при форсировании реки Одер. При прорыве обороны противника 12 января 1945 года со своим отделением первым ворвался в траншеи противника. В боях в районе села Скшельчице (ныне Свентокшиское воеводство, Келецкий повят) и у реки Чарна-Нида 13 и 14 января со своим отделением трижды участвовал в отражении контратак крупных сил пехоты и танков. При форсировании реки Одер в районе города Штейнау (ныне Сьцинава) со своим отделением под сильным огнем противника первым переправился на западный берег реки и, отражая контратаки противника, удерживал занятый плацдарм. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство Улыбину Ивану Константиновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны демобилизован. Жил в селе Сосновка, работал трактористом. Скончался 20 марта 1979 года. Награжден орденом Ленина (10 апреля 1945), медалями, в том числе «За отвагу» (24 сентября 1944). В селе Сосновское именем Героя названа улица. В мае 2017 года на здании филиала Сибирского профессионального колледжа установлена мемориальная доска.

[578x700]

[578x700] 1916

Мавлит Хилажевич Хилажев

наводчик орудия 602-го стрелкового полка 109-й стрелковой дивизии; командир 76-мм орудия 937-го стрелкового полка 256-й стрелковой дивизии, старший сержант. Родился в деревне Мансурово ныне Учалинского района Башкирии. Башкир. Трудовую деятельность начал в 12-летнем возрасте на приисках Мансуровского золотоносного рудника. 15 октября 1937 года призван в Красную Армию, служил в конно-артиллерийском полку в городе Старо-Константинов Каменец-Подольской области. Демобилизован в январе 1941 года. Вновь призван в ряды Красной Армии в июле 1941 года Учалинским райвоенкоматом Башкирской АССР. На фронте в Великую Отечественную войну с октября 1941 года. В составе 14-го конно-артиллерийского полка участвовал в обороне города-героя Ленинграда (с 1991 года – Санкт-Петербург). Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. Наводчик орудия 602-го стрелкового полка (109-я стрелковая дивизия, 42-я армия, Ленингрский фронт) ефрейтор Мавлит Хилажев 1 февраля 1944 года в бою под населённым пунктом Александровская Горка Кингисеппского района Ленинградской области, выкатив орудие на открытую позицию, прямой наводкой подавил две вражеские огневые точки; в составе расчёта отважный боец-артиллерист, в ходе отражения контратак противника, разбил два пулемёта, истребил более десяти пехотинцев, заменил вышедшего из строя командира орудия. За мужество и отвагу, проявленные в боях, 12 апреля 1944 года ефрейтор Хилажев Мавлит Хилажевич награждён орденом Славы III степени. Приказом министра обороны Российской Федерации № 600 от 18 декабря 1994 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками старший сержант в отставке Хилажев Мавлит Хилажевич за этот подвиг был перенаграждён орденом Славы I степени. Командир 76-мм орудия 937-го стрелкового полка (256-я стрелковая дивизия, 42-я армия, 2-й Прибалтийский фронт) старший сержант Xилажев 14 сентября 1944 года в боях при прорыве переднего края обороны противника в районе латвийского населённого пункта Леж-Пахшены с расчётом действовал в боевых порядках стрелков, прямой наводкой подавил три дзота, разбил четыре пулемёта, истребил до пятнадцати вражеских солдат. За мужество и отвагу, проявленные в боях, 18 сентября 1944 года старший сержант Хилажев Мавлит Хилажевич награждён орденом Славы III степени. При прорыве обороны противника в районе населённого пункта Арникайми (Латвия) Мавлит Xилажев находился с расчётом в боевых порядках стрелков и прямой наводкой из орудия уничтожил две пулемётные точки противника, чем обеспечил продвижение подразделений полка. В ночь на 22 декабря 1944 года старший сержант Xилажев М.Х. при отражении контратак противника поразил с бойцами расчёта прямой наводкой свыше отделения вражеских солдат. За мужество и отвагу, проявленные в боях, 30 января 1945 года старший сержант Хилажев Мавлит Хилажевич награждён орденом Славы II степени. После войны отважный артиллерист служил в польском городе Вроцлав. В 1946 году М.Х.Хилажев демобилизован. Жил в деревне Мансурово Учалинского района Башкирии, где работал на золотых приисках. Скончался 30 августа 1997 года. Похоронен в родной деревне Мансурово. Награждён орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, орденами Славы I, II и III степеней, медалью «За отвагу» и другими медалями.

1916

Максим Николаевич Цагараев

осетинский советский писатель. Член КПСС с 1949. Родился в городе Алагир, ныне Северо-Осетинская АР. В 1941 окончил Северо-Осетинский педагогический институт. Участник Великой Отечественной войны 1941-1945. В 1958-1960 министр культуры Северо-Осетинской АССР. В 1960-1963 редактор журнала "Мах дуг" ("Наша эпоха"). В 1947 опубликовал повесть "По дороге счастья" (в русском переводе - "Повесть о колхозном плотнике Саго", 1952), книгу военных очерков "На западе". Основная тема послевоенного творчества - жизнь колхозного села: повести "Пастух черной горы" (1961), "Походная песнь" (1965), "Когда пробуждаются камни" (1970, русский перевод, 1972) и др. Председатель правления Союза писателей Северо-Осетинской АССР (1954-1958, 1963-1970). Награжден 4 орденами, а также медалями. Сочинения: Ауызбнйы кæстæртæ, Орджоникидзе, 1973; Развæрст уацмыстæ, тома 1-2, Орджоникидзе, 1975-76; в русском переводе - Осетинская быль, Москва, 1965. Литература: Марзоев М., Максим Ц. Очерк творчества, Орджоникидзе, 1960; Нафи, Ныхас аемгары аивадыл, "Фидиуаг", 1966, № 8.

1916

Джемалдин Хамурзаевич Яндиев

ингушский советский поэт, народный поэт Чечено-Ингушетии (1977). Родился в селе Балта, ныне Пригородный район Северо-Осетинской АР Печатается с 1936. Автор сборников стихов о современности "Зеркало времени" (1941), "Родные горы" (1959), "Думы" (1966), "Избранное" (1976) и др. Переводит сочинения А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, А.А.Блока и др. В 1937—1944 председатель Союза Писателей Чечено-Ингушской АССР. Произведения Яндиеав переведены на языки народов СССР. Награжден орденом "Знак Почета". Сочинения в русском переводе: Лавина. Стихи разных лет, Москва, 1967. Литература: Мальсагов Д.Д. и 3язиков Б.Х., Очерк истории чечено-ингушской литературы. Грозный, 1963.

[503x699]

[503x699]1917

Георгий Алексеевич Алексеев

командир звена 21-го дальнебомбардировочного авиационного полка 50-й авиационной дивизии авиации дальнего действия (АДД), старший лейтенант. Родился в селе Пинега, ныне поселок городского типа Архангельской области, в семье крестьянина. Русский. Член ВКП(б) с 1942 года. Окончил школу ФЗУ. Работал сварщиком на заводе имени С.М.Кирова в городе Макеевка Донецкой области (Украина). В Красной Армии с 1937 года. В 1938 году окончил Ворошиловградскую военно-авиационную школу пилотов. С началом Великой Отечественной войны на фронте. Командир звена 21-го дальнебомбардировочного авиационного полка (50-я авиационная дивизия, авиация дальнего действия) старший лейтенант Георгий Алексеев к маю 1942 года совершил 110 боевых вылетов на бомбардировку важных военно-промышленных объектов в глубоком тылу противника и уничтожение его живой силы и боевой техники. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, старшему лейтенанту Георгию Александровичу Алексееву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 613). В ночь на 28 февраля 1943 года Георгий Алексеев погиб в результате катастрофы самолета при возвращении с боевого задания... Командир и его экипаж похоронены на площади Партизан в городе Армавир Краснодарского края. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, медалями.

1917

Михаил Андреевич Алексеев

народный Учитель СССР, Отличник народного образования СССР, заслуженный Учитель школ ЯАССР и РСФСР. Учитель-методист, основатель первой в Республике Саха (Якутия) школы с углубленным изучением основ физики и математики, инициатор и вдохновитель физико-математического движения в республике, реформатор физико-математического образования, инноватор профильного обучения 1960-х годов. В 1966 году на базе Верхневилюйской средней школы Верхневилюйского района Якутской АССР его стараниями были открыты физико-математические классы. В 1974 году Верхневилюйская средняя школа № 2 (ныне гимназия имени М.А.Алексеева) по Постановлению Министерства народного просвещения СССР (Министр М.А.Прокофьев) от 12 сентября 1974 года получила статус республиканской школы с углубленным изучением основ физики и математики. Биография (по материалам А.И.Петровой, доктора педагогических наук, профессора ИМИ ЯГУ, заслуженного учителя РС(Я), научного руководителя республиканских «Алексеевских чтений»): Окончил Якутский педагогический техникум (1936). До призыва в армию учился в Рязанском учительском институте на физико-математическом факультете и Калининском государственном педагогическом институте 1938—1940. Служба в рядах Красной Армии (1940—1941), комсорг 20-го отдельного саперного батальона 99-й стрелковой дивизии. В боях под Перемышлем (июнь—август 1941 года, события описаны в газете «Правда» от 19 июня 1966 г. в статье «Первый контрудар»: о подвиге воинов 99-й стрелковой дивизии, отбивших у гитлеровцев и в течение недели удерживавших в своих руках город Перемышль), раненым попал в плен. После освобождения из плена был осужден (в 1956 году был полностью реабилитирован Военным трибуналом Северо-Кавказского военного округа). В 1951—1955 годы студент Якутского педагогического института. В (1955—1958) годы работал в Далырской средней школе Верхневилюйского района ЯАССР. В (1958—1960) годы работал в Бердигестяхской средней школе Горного района ЯАССР. С 1960 года по 1974 год работает в Верхневилюйской средней школе имени Исидора Барахова. С 1974 по 1985 годы работал в Республиканской школе с углубленным изучением основ физики и математики. Скончался в 1995 году.

1917

Кайржан Арстаналиев