Максимилье́н Мари́ Изидо́р де Робеспье́р (фр. Maximilien Marie Isidore de Robespierre; 6 мая 1758[1][2][…], Аррас — 28 июля 1794[1][2][…], Париж) — французский революционер, адвокат, один из наиболее известных и влиятельных политических деятелей Великой французской революции.Избранный депутатом от третьего сословия в Генеральные штаты в 1789 году, он вскоре стал одним из ведущих деятелей демократов в Учредительном собрании, выступая за отмену рабства, смертной казни, а также за всеобщее избирательное право. Его последовательность в отстаивании своих принципов вскоре заслужила ему прозвище «Неподкупный» (фр. L’Incorruptible)[пр 1]. Член Якобинского клуба с момента его основания, он являлся самым известным и ведущим его членом. Противник войны с Австрией в 1792 году. Поддержал падение монархии и провозглашение республики. Член повстанческой Парижской коммуны, был избран в Национальное собрание (Конвент), где находился на скамьях Горы и выступал против политики жирондистов[пр 2]. После восстания 31 мая — 2 июня 1793 года стал членом Комитета общественного спасения 27 июля 1793 года, участвовал в создании революционного правительства в контексте войны против коалиции иностранных монархий и гражданской войны. Выступал за политику дехристианизации и, после победы комитетов общественного спасения и общественной безопасности над фракциями эбертистов и дантонистов, весной 1794 года провозгласил культ «Верховного Существа» и поддержал принятие закона от 22 прериаля (10 июня 1794 года), ознаменовавшего собою начало периода «большого террора». Изолированный в Комитете общественного спасения и атакованный в Конвенте бывшими эбертистами слева и дантонистами справа, выступает перед Конвентом 8 термидора II года (26 июля 1794 года). На следующий день, 9 термидора II года (27 июля 1794 года) после бурного заседания в Конвенте он был арестован вместе со своим братом Огюстеном и соратниками Кутоном, Сен-Жюстом и Леба. После восстания Парижской коммуны того же дня в поддержку арестованных объявлен Конвентом вне закона и казнён без суда и следствия на следующий день, 10 термидора (28 июля 1794 года) с 21 своим сторонником.

Максимилье́н Мари́ Изидо́р де Робеспье́р (фр. Maximilien Marie Isidore de Robespierre; 6 мая 1758[1][2][…], Аррас — 28 июля 1794[1][2][…], Париж) — французский революционер, адвокат, один из наиболее известных и влиятельных политических деятелей Великой французской революции.Избранный депутатом от третьего сословия в Генеральные штаты в 1789 году, он вскоре стал одним из ведущих деятелей демократов в Учредительном собрании, выступая за отмену рабства, смертной казни, а также за всеобщее избирательное право. Его последовательность в отстаивании своих принципов вскоре заслужила ему прозвище «Неподкупный» (фр. L’Incorruptible)[пр 1]. Член Якобинского клуба с момента его основания, он являлся самым известным и ведущим его членом. Противник войны с Австрией в 1792 году. Поддержал падение монархии и провозглашение республики. Член повстанческой Парижской коммуны, был избран в Национальное собрание (Конвент), где находился на скамьях Горы и выступал против политики жирондистов[пр 2]. После восстания 31 мая — 2 июня 1793 года стал членом Комитета общественного спасения 27 июля 1793 года, участвовал в создании революционного правительства в контексте войны против коалиции иностранных монархий и гражданской войны. Выступал за политику дехристианизации и, после победы комитетов общественного спасения и общественной безопасности над фракциями эбертистов и дантонистов, весной 1794 года провозгласил культ «Верховного Существа» и поддержал принятие закона от 22 прериаля (10 июня 1794 года), ознаменовавшего собою начало периода «большого террора». Изолированный в Комитете общественного спасения и атакованный в Конвенте бывшими эбертистами слева и дантонистами справа, выступает перед Конвентом 8 термидора II года (26 июля 1794 года). На следующий день, 9 термидора II года (27 июля 1794 года) после бурного заседания в Конвенте он был арестован вместе со своим братом Огюстеном и соратниками Кутоном, Сен-Жюстом и Леба. После восстания Парижской коммуны того же дня в поддержку арестованных объявлен Конвентом вне закона и казнён без суда и следствия на следующий день, 10 термидора (28 июля 1794 года) с 21 своим сторонником.

А́льбрехт Дю́рер (нем. Albrecht Dürer, немецкое произношение: [ˈʔalbʁɛçt ˈdyːʁɐ][1][2][3]; 21 мая 1471, Нюрнберг — 6 апреля 1528, Нюрнберг) — немецкий живописец, рисовальщик и гравёр, один из величайших художников Северного Возрождения[4]. Признан крупнейшим европейским мастером ксилографии[5][6], поднявшим её на уровень настоящего искусства[7]. Первый теоретик искусства среди североевропейских художников[8][9], автор практического руководства по изобразительному и декоративно-прикладному искусству на немецком языке, пропагандировавший необходимость разностороннего развития художников. Основоположник сравнительной антропометрии в качестве раздела теории пропорционирования в искусстве. Помимо перечисленного оставил заметный след в военно-инженерном деле разработкой теории фортификации[10]. Первый из европейских художников, написавший автобиографию. Гравюры Альбрехта Дюрера широко представлены в музейных и частных собраниях[11].

А́льбрехт Дю́рер (нем. Albrecht Dürer, немецкое произношение: [ˈʔalbʁɛçt ˈdyːʁɐ][1][2][3]; 21 мая 1471, Нюрнберг — 6 апреля 1528, Нюрнберг) — немецкий живописец, рисовальщик и гравёр, один из величайших художников Северного Возрождения[4]. Признан крупнейшим европейским мастером ксилографии[5][6], поднявшим её на уровень настоящего искусства[7]. Первый теоретик искусства среди североевропейских художников[8][9], автор практического руководства по изобразительному и декоративно-прикладному искусству на немецком языке, пропагандировавший необходимость разностороннего развития художников. Основоположник сравнительной антропометрии в качестве раздела теории пропорционирования в искусстве. Помимо перечисленного оставил заметный след в военно-инженерном деле разработкой теории фортификации[10]. Первый из европейских художников, написавший автобиографию. Гравюры Альбрехта Дюрера широко представлены в музейных и частных собраниях[11].

Ксенофо́бия (от греч. ξένος «чужой» + φόβος «страх») — нетерпимость к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому, непривычному[3]; восприятие чужого как неприятного и опасного. Ведёт к исключению из местного сообщества категорий лиц, которые рассматриваются как «чужие», их дискриминации в политике, быту, сфере занятости, образования и социального обеспечения.

В медицинской сфере ксенофобия в качестве боязни чужого, незнакомого рассматривается как разновидность навязчивых состояний[3].

Сосна болотная[1], или длиннохвойная (лат. Pínus palústris) — североамериканский вид растений рода Сосна (Pinus) семейства Сосновые (Pinaceae). Является деревом-символом штата Алабама.Мужские стробилы. Сосна болотная — дерево до 47 м в высоту, ствол которого достигает 1,2 м в диаметре, с округлой кроной. Кора рыже-коричневая, чешуйчато-бороздчатая. Молодые ветки оранжево-бурые, затем темнеющие. Почки серебристо-белые, яйцевидные, до 4 см. Хвоя сохраняющаяся на протяжении 2 лет. Хвоинки собранные в пучки обычно по 3, реже по 2, длинные, до 45 см длиной, прямые, различных оттенков жёлто-зелёного цвета; края хвоинок мелкозубчатые. Мужские стробилы цилиндрической формы, около 5 см длиной, сиреневатого цвета. Женские стробилы двулетние, незрелые — ланцетовидные, затем раскрывающиеся и становящиеся узко-яйцевидными, тёмно-коричневого цвета, 15—25 см длиной. Чешуйки жёсткие, с коротко-заострённой верхушкой. Семена притупленно-обратнояйцевидной формы, около 10 мм, светло-коричневые, с крылом до 4 см.

Дистрибути́вность (от лат. distributivus «распределительный»), также распределительный закон[1] — свойство согласованности двух бинарных операций, определённых на одном и том же множестве.

Говорят, что бинарная операция «×» является дистрибутивной относительно бинарной операции «+»[2], если они удовлетворяют следующим двум тождествам:

- — дистрибутивность слева;

- — дистрибутивность справа.

Если операция «×» является коммутативной, то свойства дистрибутивности слева и справа равносильны.

Относительно соответствующих аддитивных операций, мультипликативные операции в кольцах и полях, по определению, удовлетворяют свойству дистрибутивности.

Если операции сложения и пересечения для односторонних идеалов некоторого кольца (или подмодулей некоторого модуля) удовлетворяют свойству дистрибутивности[уточнить], то говорят о дистрибутивном кольце (или дистрибутивном модуле).

Квота (от лат. quot — сколько) — доля, часть, норма чего-либо допускаемого. Например, импортная квота, избирательная квота (количество голосов, необходимое каждому кандидату для избрания при пропорциональной системе выборов), налоговая квота (размер налога, устанавливаемый с каждой единицы обложения).

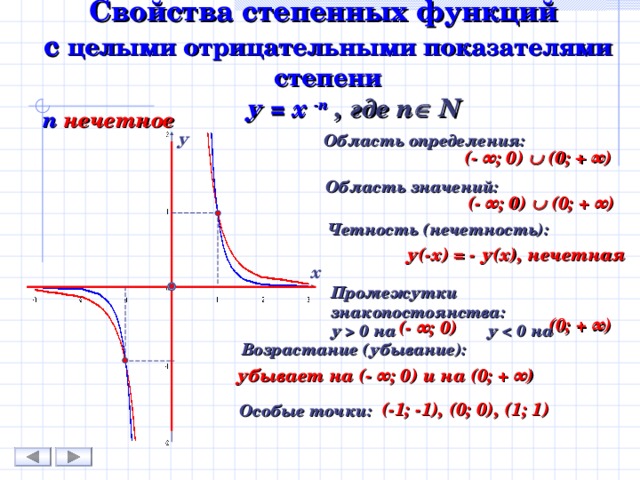

Степенная функция — это функция вида ( f(x) = a cdot x^n ), где ( a ) — коэффициент, ( n ) — степень (целое или дробное число), а ( x ) — переменная. Степенные функции являются важным классом функций в математике и широко используются в различных областях науки и техники.

Метафизи́ческая живопи́сь (итал. pittura metafisica), направление, сложившееся в итальянском изобразительном искусстве 1910-х гг. Противопоставила футуризму, технократически устремленному в будущее, принципы поэтической созерцательности и покоя, идею возврата к «классическим ценностям». Основоположники направления (Дж. де Кирико и К. Карра) сочетали в своих полотнах классические — античные и ренессансные — мотивы с настроениями ирреальности, где «метафизические» вещи заменили человека. Став одним из преддверий сюрреализма, метафизическая живопись развивалась и как самостоятельная тенденция, близкая магическому реализму.

Рецензирование (англ. peer review) — процедура рассмотрения научных статей и монографий учёными-специалистами в той же области (отсюда название в некоторых языках — «рассмотрение коллегами», «равными»: англ. peer review, исп. revisión por pares). Цель рецензирования до публикации — убедиться в точности и достоверности изложения и в необходимых случаях добиться от автора следования стандартам, принятым в конкретной области или науке в целом. Публикации произведений, не прошедших рецензирования, часто воспринимаются с недоверием профессионалами во многих областях науки и искусства.

Этимоло́гия (др.-греч. ἐτυμολογία от ἔτυμον — истина, основное значение слова и λόγος — слово, учение, суждение) — термин, означающий:

- раздел лингвистики (сравнительно-исторического языкознания), изучающий происхождение слов (устойчивых оборотов[1] и реже морфем)[2];

- методику исследований, используемых при выявлении истории происхождения слова (или морфемы);

- результат такого выявления[3];

- под этимологией может также пониматься любая гипотеза о происхождении того или иного конкретного слова[1] или морфемы (например, «предложить более убедительную этимологию»), само происхождение слова (например, «у слова тетрадь греческая этимология»), то есть версию происхождения — непосредственно этимон.

Термин «этимология» зародился в среде древнегреческих философов-стоиков и, согласно поздним свидетельствам Диогена Лаэртского, приписывается Хрисиппу (281/278—208/205 до н. э.). До XIX века термин «этимология» в языкознании мог применяться в значении «грамматика»[4]. Первоначально, у древних — учение об «истинном» («первоначальном») значении слова: см. Исидор Севильский (ок. 560—636) — энциклопедия «Этимологии».

Редукция (от лат. *reductio* — возвращение, приведение) — многозначный термин, используемый в различных областях науки и техники. Общее значение сводится к уменьшению, упрощению, приведению к более простому виду или состоянию. В зависимости от контекста.

Подобие в геометрии — это отношение между двумя геометрическими фигурами, при котором одна фигура является уменьшенной или увеличенной копией другой, сохраняя при этом форму и пропорции. Более формально, две фигуры подобны, если существует соответствие между их точками такое, что отношение расстояний между любыми двумя точками одной фигуры и соответствующими им точками другой фигуры постоянно. Это постоянное отношение называется коэффициентом подобия (или коэффициентом масштабирования).

Хорезмийцы (др.-греч. Ηαρaςμιάη, перс. خوارزمىان, туркм. Horezmliler, узб. Xorazmiylar) — исторический народ иранского происхождения[1][2], составлявшие ядро населения древнего Хорезма (Khwārezm), непрерывное присутствие которых в Центральной Азии засвидетельствовано с середины первого тысячелетия до н. э. Входили в союз сако-массагетских племён[3]. Также древние хорезмийцы были одним из компонентов в формировании узбеков и туркмен[4][5][6][7].