Верхняя одежда и обувь.

Из статьи Л.И.Некрасовой «Те баснословные года...»

«В Левой Россоши и Борщеве я видела на плечах у старух красивые „тоники“ — кафтаны с короткой талией, массой сборов гармонией и непомерно длинными узкими рукавами. Тоники бывают суконные, черные или белые. В Трясорукове их уже не надевают даже старухи, но, несомненно, что они и здесь когда-то были необходимыми дополнениями сарафана. Здесь же мне удалось достать две сбруги, рубаху с ташками и красивый расшитый запон (фартук); охотниц выменять шерстяной домотканый сарафан или поневу на мои товары не нашлось.»

"Тоник"-кафтан с короткой талией.

Верхнюю одежду шили из сукна, меха или бархата.

Весной и осенью наиболее распространенной одеждой были «кохты», «зипуны» и «куцинки». Во многих уездах женщины ходили в туникообразных шушпанах, сшитых из толстого белого сукна.

Зимой время носили тулупы из овчины мехом внутрь. Для утепления использовали распашную плащевидную одежду, которую накидывали поверх тулупа или зипуна. Одежда из овчины была обязательным атрибутом свадьбы, считалось, что мех животного служит оберегом для жениха и невесты. Молодых сажали на шубу с пожеланиями богатства и счастья.

Черный дубленый праздничный женский крестьянский полушубок, украшенный полосами вышитого сукна. Бытовал в Воронежской, Липецкой и других губерниях центральной части России. Липецкий областной краеведческий музей.

Женская одежда с зипуном. Начало XX века.

Село Афанасьевка Бирюченского уезда Воронежской губернии.

Костюм женский с тулупом.Село Бодеево.

Из статьи Л.И.Некрасовой «Те баснословные года...»

«На ногах у баб и у девок толстые „пятиугольные, ковыляные“ узорами ногавки (чулки) и чеботы. Чем толще нога, тем считается элегантнее.»

Чуники, чеботы — плетеная или вязаная крючком из пеньковых веревок обувь. К подошве прикрепляли кожу и деревянные дощечки, чтобы обувь не протиралась.

Эти чуни — праздничная кожаная обувь с. Клеповка Павловского уезда Воронежской губернии, начало XX века.

Про обувь нашла такое воспоминание современника нашего:

«Особенно дорогими были женские сапоги, надевались несколько раз в жизни и передавались от матери к дочери. Заведующая отделом и моя провожатая ударились в воспоминания, как они как-то целый месяц жили в деревне, и каждый день ходили за десять верст на соседний хутор, уговаривали одну бабку продать такие сапоги для музея. Та поначалу воспринимала эти уговоры как предложение продать душу. Но к концу месяца остыла, прикинула, что ее внучкам такие ботфорты ни к чему — выбросят, скорее всего, на помойку. И отдала задаром...»

Про украшения, пояса и передники, о красоте костюма народного.

Из статьи Л.И.Некрасовой «Те баснословные года...»

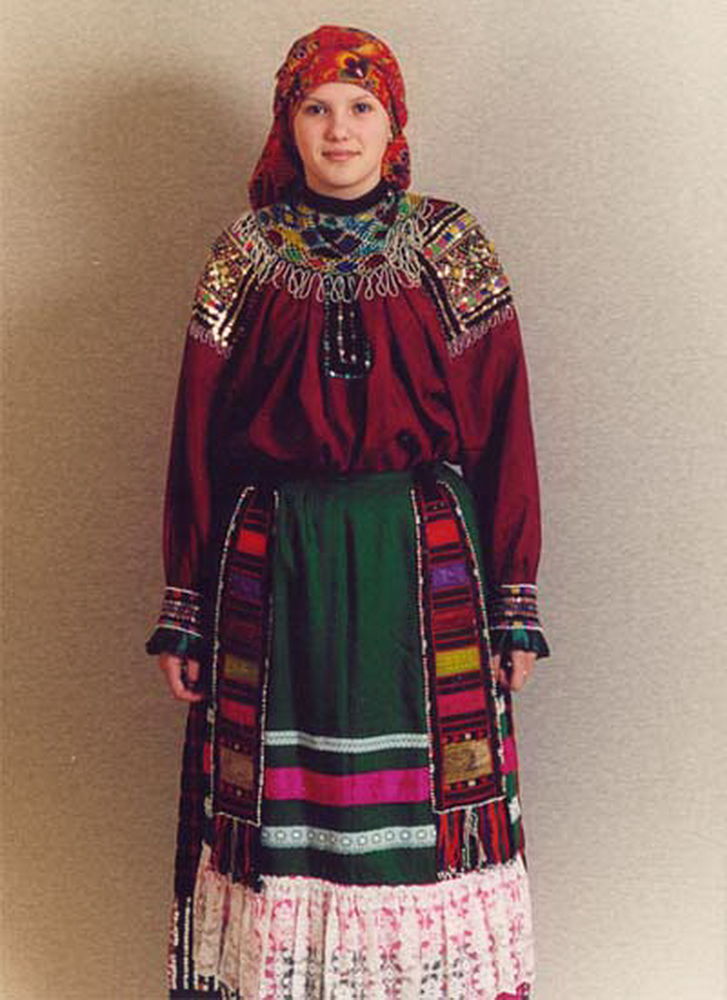

Красоту же женских костюмов сел Ссыльного, Лесного Уколова, Росховецкого, Красного и близлежащих деревень я вспоминаю как сон. Бабы и девки все свободное время сидят и усердно строчат свои домотканые холсты красивейшими, тончайшими черными узорами и расшивают синие поневы цветными шерстями.

Крошечные девчонки нижут бисер в ожерелья в «зажельники» и «гребатки».

И всякий-то узор, всякое плетенье носит здесь особое название. Вот на старухе рубаха «рукодельная с ляховками», с краю узор «стеклушками с ферботами», а в середине «скатертный».

Вот белокурая молодайка в рубахе, расшитой «коростой с подузорьем». В руках у нее мужская рубаха, которую она принесла менять. По вороту «бабочки кустастые», а средний узор по подолу выведен в «две гребенки с подузорьем», нижний же край узора «с рукавицы».

На платки и мануфактуру здесь удалось выменять три прекрасные поневы, вышитые «пальчиками с ядреным подзубчиком в шесть головок», «с репеюшком» внизу и красивую, радужно-пеструю «сученую» девичью юбку. Там же были получены «покромки» — шерстяные тканые пояса с расшитыми концами, и «заметки» — низаные украшения, свешивающиеся на спину.

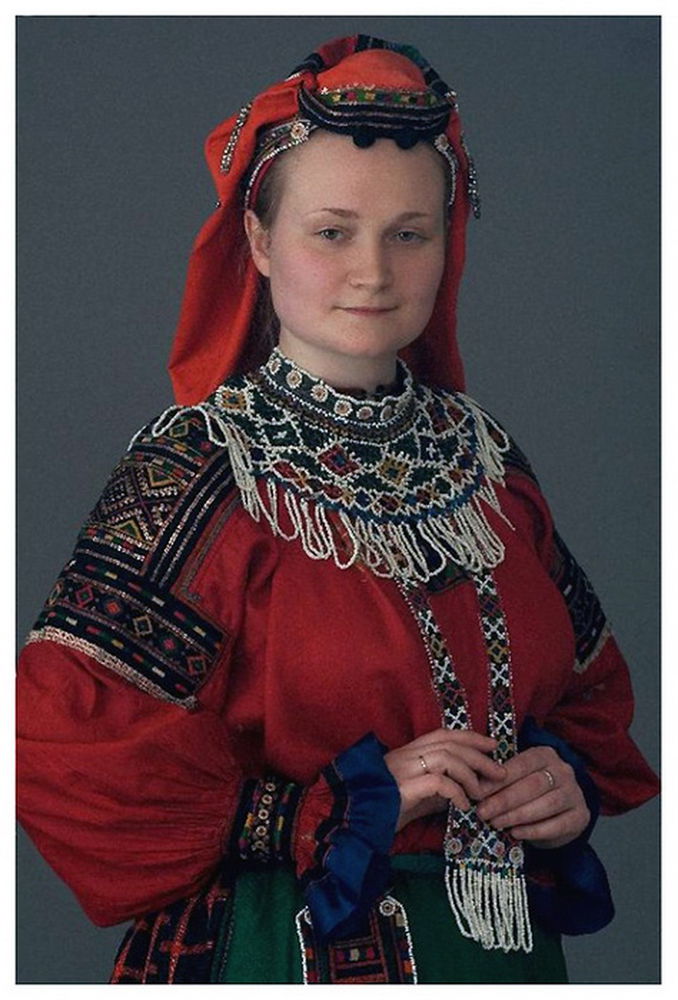

Украшение нагрудное: «грибатка», или «гребатка».

Воронежская губерния. Конец 19 — начало 20 вв.

Шерстяная, металлическая нити, блестки, стеклярус; низание. Дл. 130 см

Важным дополнением костюма служили широкие пояса, украшенные бисером и блестками. По бокам или сзади пояса свешивались лопасти, украшались пояса покромками.

Покромка — это женский плетеный пояс из шерстяных нитей. Обычно покромками женщины оборачивались вокруг талии. Края покромки подтыкались по бокам или сзади. На месте, где покромка завязывалась, вниз спускались две широкие ленты с лопастями на концах. Почти в каждом районе губернии лопасти на покромке означали величину земельного надела крестьян.

Как уже упоминалось выше, среди украшений на территории Воронежского края известны нагрудные, височные, ушные, ручные, наспинные и поясные.

Монисто и стеклянные бусы, низанные из бисера «ожерелья», «нарушники» — нечто вроде браслетов и самодельные «серьги с кругами», «гребатки» — род ожерелья.

Монисто с. Клеповка Павловский уезд.

Монисто и гайтан

Одним из самых распространенных нагрудных украшений был гайтан.

Гайтаном называли два вида украшений из бисера. Одно представляло собой две сплетенные из разноцветного бисера полосы шириной от полутора до пяти сантиметров, украшенные бисерными подвесками и соединенные в нижней части. Второй вид гайтана — это длинный, унизанный бисером, плетеный черный шнур, на который прикрепляли крестик или иконку.

Был обычай привязывать к гайтану косточку от куриного крыла: считалось, что она оберегает от несчастий и помогает вставать рано утром.

Гайтан, Новохоперский уезд.

Поверх рубахи и поневы надевали своеобразный передник прямого покроя, иногда с рукавами. Как и рукава рубахи, передник щедро украшали, его узор отличался многокрасочностью.

Передник-запон, занавеска или завеска — носили крестьянки всех центральных и южных губерний России: Тульской, Рязанской, Орловской, Тамбовской и Воронежской — служил для защиты одежды и дополнял ее, создавая цельный ансамбль.

Передники были различных цветов, с яркими лентами и тесьмой, пришитыми по краю, с кружевами и могли меняться каждый день.

По длине передники были выше подола юбки, но ниже колен, завязывались они на поясе.