Отважный путешественник и создатель акмеизма

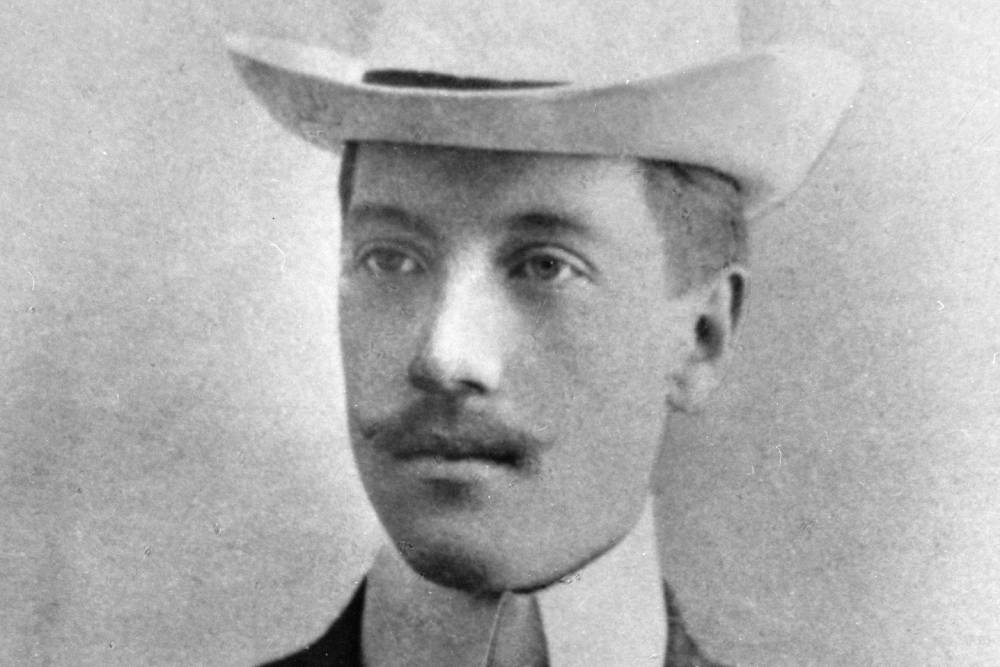

Николай Степанович Гумилёв, родившийся в 1886 году в Кронштадте в семье корабельного врача, с юности был человеком, одержимым действием. Его биография читалась как приключенческий роман задолго до того, как стала трагедией. Он был поэтом, но поэтом, который презирал кабинетную уединенность. Его манили экзотические дали, риск и подвиг, которые он стремился не вообразить, а пережить лично. Эта жажда реального мира, материальной красоты и ясности привела его к созданию акмеизма — литературного течения, бросившего вызов туманным намекам и мистицизму символизма. Гумилёв и его соратники по «Цеху поэтов», включая его будущую супругу Анну Ахматову, провозгласили культ «прекрасной ясности» и возвращение слову его изначального, весомого значения.

Его мечты о приключениях не остались лишь строками в стихах. В 1909, а затем в 1913 году он организовывал экспедиции в Восточную и Северо-Восточную Африку. Это не были прогулки дилетанта. Из своих путешествий, полных реальных опасностей, он привез в Музей антропологии и этнографии (Кунсткамеру) в Санкт-Петербурге богатейшую коллекцию, включавшую более сотни уникальных этнографических предметов: оружие, украшения, бытовую утварь народов Галла и Сомали, а также картины эфиопских художников. Его экспедиционные снимки, сделанные на стеклянных негативах, и сегодня остаются одним из самых ранних и ценных визуальных источников по этнографии региона, запечатлев быт, архитектуру и людей до начала их интенсивных контактов с европейцами.

Когда в 1914 году разразилась Первая мировая война, Гумилёв, в отличие от многих представителей богемы, воспринял ее не как повод для патриотических стихов, а как личный долг. Он записался добровольцем в Уланский полк. Его храбрость была не показной, а абсолютной. Он был награжден двумя Георгиевскими крестами — высшей солдатской наградой за доблесть. Первый крест 4-й степени он получил за отважную ночную разведку в Восточной Пруссии, которая спасла его отряд. Второй, 3-й степени, — за то, что в июле 1915 года на Волыни, под ураганным огнем противника, он помог вынести с поля боя спасенный пулемет. Позже он был награжден и офицерским орденом Святого Станислава 3-й степени. Даже Анна Ахматова, иронично относившаяся к «геройствам» мужа, писала их маленькому сыну Льву, будущему великому историку, строки, полные тихой гордости: «Долетают редко вести / К нашему крыльцу. / Подарили белый крестик / Твоему отцу».

Его служба продолжилась и после Февральской революции. Он был направлен в состав русского экспедиционного корпуса в Париж, по пути знакомясь с европейскими знаменитостями, такими как Гилберт Честертон и Уильям Батлер Йейтс. Во Франции он пережил роман с дочерью хирурга Еленой дю Буше и даже участвовал в подавлении солдатского мятежа, когда разложившиеся части русской армии отказались воевать. Он был воином до мозга костей, человеком чести и прямого действия, что и определило его трагическую неспособность вписаться в новую, послеоктябрьскую реальность.

Принципиальный монархист в революционном Петрограде

В 1918 году Гумилёв вернулся в Петроград. Февральскую революцию он приветствовал, но Октябрьский переворот воспринял враждебно. Однако он не бежал, как многие, а принял решение остаться в России. В условиях голода, холода и напряженной обстановки он вел себя с вызывающей прямотой. Он не просто не скрывал своих политических взглядов — он их афишировал. Сохранились многочисленные воспоминания, как на поэтических вечерах, в ответ на записки из зала о его убеждениях, он громко, на весь зал, заявлял: «Я убежденный монархист».

В этой браваде была и определенная наивность. Осип Мандельштам позже вспоминал, как Гумилёв излагал свое кредо: «Я нахожусь в полной безопасности, я говорю всем открыто, что я монархист. Для них самое главное — это определенность. Они знают это и меня не трогают». Он, видимо, искренне верил в некую «джентльменскую сущность» новой власти, в то, что с открытым противником, солдатом, они будут воевать по неким правилам чести. Эта вера в правила игры в эпоху, когда все правила были отменены, стала для него роковой.

Несмотря на свои взгляды, он кипуче работал. В голодном и ледяном городе он стал одной из центральных фигур литературной жизни. По приглашению Максима Горького он активно участвовал в проекте издательства «Всемирная литература» — грандиозном замысле по переводу и изданию для нового, полуграмотного читателя всех шедевров мировой классики. Гумилёв вошел в редакционную коллегию, читал лекции о поэтическом творчестве в Институте живого слова, переводил (в том числе «Сказание о старом мореходе» Кольриджа) и руководил студией молодых переводчиков «Звучащая раковина».

Он возглавил Петроградское отделение Всероссийского Союза поэтов, сменив на этом посту самого Александра Блока, причем эта победа была одержана в ходе острой внутренней борьбы: он обошел пробольшевистски настроенную группу во главе с поэтессой Надеждой Павлович с перевесом всего в один голос. В 1921 году вышли два его сборника: «Шатёр», ставший поэтическим осмыслением африканского опыта, и «Огненный столп» — его творческая вершина, сборник философской и провидческой лирики, куда вошли такие шедевры, как «Слово», «Шестое чувство» и «Мои читатели». В 1918 году он развелся с Анной Ахматовой и женился на Анне Николаевне Энгельгардт. Он был на пике своей творческой формы, знаменит и полон планов, наивно полагая, что его талант и честность служат ему защитой.

Обстоятельства «дела Таганцева»

1921 год стал для Советской России одним из самых тяжелых. Страна лежала в руинах после Гражданской войны. Восстание в Кронштадте и масштабное Тамбовское крестьянское восстание потрясли саму основу власти большевиков. На Поволжье бушевал чудовищный голод, уносивший миллионы жизней. В этой атмосфере тотального кризиса руководство страны видело угрозу контрреволюции в каждом углу. Карательные органы, ВЧК, получили установку на превентивное устранение любой потенциальной оппозиции.

Именно в этот момент в Петрограде, бывшей столице, где градус напряжения был особенно высок, «раскрывается» дело «Петроградской боевой организации», вошедшее в историю по имени ее главного фигуранта — профессора-географа Владимира Таганцева. Это дело стало одной из первых и самых громких акций, направленных против интеллигенции. Впоследствии, уже в 1992 году, Прокуратура и Следственное управление РФ официально установят: «ПБО, ставившей целью свержение советской власти, как таковой не существовало, она была создана искусственно следственными органами... уголовное дело... было полностью сфальсифицировано».

Но в 1921 году следствие работало с размахом. Чекисты объединили несколько разрозненных групп недовольных — бывших офицеров, монархистов, интеллигентов, и даже обычных спекулянтов и контрабандистов, помогавших людям перебраться за границу, — в единый, разветвленный «заговор». Якобы организация, связанная с белогвардейской эмиграцией в Финляндии, планировала вооруженный переворот. Методы следствия были далеки от законности, и многие арестованные давали показания под давлением.

Всего по делу было арестовано около 800 человек, из которых 61 (по другим данным, общее число казненных по делу превысило сотню) был приговорен к высшей мере наказания. Нужны были громкие имена, чтобы придать делу вес и произвести впечатление на оппозиционно настроенных горожан. Имя Николая Гумилёва, открытого монархиста, гвардейского офицера с Георгиевскими крестами и кумира молодежи, подходило для этой цели идеально.

Трагедия Гумилёва часто заслоняет судьбы других, но он не был первым литератором, чья жизнь оборвалась в те годы. Еще в 1918 году на берегу озера Валдай, на глазах у шестерых своих малолетних детей, был казнен знаменитый публицист и литературный критик газеты «Новое время» Михаил Меньшиков. Его обвинили «за явное неподчинение советской власти», хотя после закрытия газеты он тихо жил в своем доме и не занимался политикой. Приговор Гумилёву стал продолжением этой линии, но, из-за его известности, превратился в символ трагедии всего Серебряного века.

Последние двадцать два дня и протоколы допросов

Николая Гумилёва арестовали в ночь с 3 на 4 августа 1921 года, после заседания поэтического кружка. Он был абсолютно уверен в своей безопасности. Буквально накануне он говорил писателю Владиславу Ходасевичу, что находится в прекрасной физической форме и собирается дожить как минимум до 90 лет.

Его дело вел следователь Якобсон. Сохранившиеся протоколы допросов — документ, свидетельствующий о мужестве поэта. Гумилёв не отрицал своих убеждений. Он подтвердил, что да, он монархист, что он верит в реставрацию. Он признал, что с ним связывались некие люди (в частности, Вячеславский) и предлагали участие в организации. Он даже признал, что получил от них деньги — 200 тысяч советских рублей, якобы на печать прокламаций.

Однако, как установит прокуратура в 1991 году, этот эпизод был ничтожен. Из-за гиперинфляции 200 тысяч рублей в апреле 1921 года соответствовали 5 рублям 60 копейкам 1913 года. На эти деньги нельзя было купить даже пачку бумаги, не то что организовать мятеж. Гумилёв не отрицал факта, но следователь так и не смог добиться от него признания в реальной заговорщической деятельности. Что самое важное, в отличие от того же Таганцева, который, по некоторым данным, начал давать показания после полутора месяцев допросов, Гумилёв не назвал ни одного имени.

Пока поэт находился в заключении, литературный Петроград пытался его спасти. Анна Ахматова искала любые возможности помочь. Было составлено коллективное письмо в Петроградскую ЧК за подписями Максима Горького, Михаила Лозинского, Алексея Маширова и других деятелей культуры. Они ходатайствовали об освобождении Гумилёва под их поручительство, напирая на его высокое значение для русской литературы.

Но машина была запущена. Роль Горького в этой истории неоднозначна. С одной стороны, он подписал письмо. С другой — он не проявил той настойчивости, с которой спасал других ученых (и многих спас). Позже, в 1928 году, в письме Ромену Роллану Горький напишет: «Гумилёва расстреляли как участника политического заговора...» Возможно, он и сам верил в виновность поэта. Широко известна и предполагаемая реакция Ленина, которому якобы доложили о деле: «Мы не можем целовать руку, поднятую против нас».

24 августа 1921 года вышло постановление Петроградской ГубЧК о вынесении приговора 61 человеку, включая Гумилёва. В камере, где он провел последние дни, на стене осталась выцарапанная надпись: «Господи, прости мои прегрешения, иду в последний путь! Николай Гумилёв». На обороте членского билета было найдено одно из его последних стихотворений, полное трагического принятия судьбы: «Какое отравное зелье / Влилось в мое бытие, / Мученье мое, веселье, / Святое безумье мое…»

Бессмертие, поэтические пророчества и неизвестная могила

Приговор, как было установлено в 2014 году, привели в исполнение не сразу, а в ночь на 26 августа 1921 года. Поэту было 35 лет. О том, как он встретил последний час, ходят легенды. Говорят, что он, бывший боевой офицер, вел себя с абсолютным достоинством, стоял с высоко поднятой головой и шептал стихи. Впрочем, как отмечают историки, эти свидетельства, скорее всего, исходят от самих исполнителей приговора, и отделить правду от вымысла уже невозможно. Владимир Набоков, глубоко ценивший поэзию Гумилёва, позже признавался, что не может перечитывать его стихи без содрогания, вспоминая его трагическую судьбу.

Место вынесения приговора и захоронения поэта и десятков других осужденных по этому делу до сих пор точно не установлено. Их тела, вероятнее всего, были погребены в общей безвестной могиле. Существует несколько предполагаемых мест, каждое из которых отмечено народной памятью и памятными крестами-кенотафами. Среди них — район Бернгардовка во Всеволожске, в долине реки Лубьи; Ковалёвский лес в районе Ржевского артиллерийского полигона; или район пристани «Лисий Нос», где и ранее проводились казни. Анна Ахматова до конца жизни считала, что ее мужа не стало где-то в районе Пороховых.

С его уходом имя Гумилёва на десятилетия было вычеркнуто из русской литературы. Его книги не издавались, стихи не изучались. Но поэты, как известно, обладают даром предвидения. Еще в 1916 году Гумилёв написал стихотворение «Рабочий», которое оказалось жутким пророчеством: «Он стоит пред раскаленным горном, / Невысокий старый человек... / Все он занят отливаньем пули, / Что меня с землею разлучит. / Пуля, им отлитая, просвищет / Над седою, вспененной Двиной, / Пуля, им отлитая, отыщет / Грудь мою, она пришла за мной». А годом позже, в 1917-м, он словно предсказал и безвестность своей могилы в стихотворении «Я и Вы»: «И умру я не на постели, / При нотариусе и враче, / А в какой-нибудь дикой щели, / Утонувшей в густом плюще».

Справедливость восторжествовала лишь спустя 71 год. 30 сентября 1991 года, после протеста прокурора СССР, Судебная коллегия Верховного суда отменила постановление Петроградской ГубЧК. В 1992 году Николай Гумилёв и все остальные осужденные по «Таганцевскому делу» были полностью реабилитированы. В протесте прокурора было четко указано, что дело сфальсифицировано, доказательств практической антисоветской деятельности нет, полученные деньги носили «чисто символический, условный характер», а у Гумилёва не было «ни одного антисоветского произведения».

Сегодня Николай Гумилёв по праву считается одним из величайших поэтов Серебряного века. Его гибель стала не просто личной трагедией, а символом трагедии всей русской интеллигенции, попавшей под безжалостные жернова эпохи, которая не прощала ни таланта, ни чести, ни независимости.