22 декабря 1849 года. Санкт-Петербург, Семёновский плац. Холод пронизывает до костей. Молодой человек в арестантском халате, Фёдор Михайлович Достоевский, смотрит на инженеров, возводящих эшафот. Его обвинили в «преступных замыслах против правительства» — он был участником кружка Петрашевского, где читали и обсуждали запрещённые письма Белинского. Приговор — высшая мера наказания, расстрел.

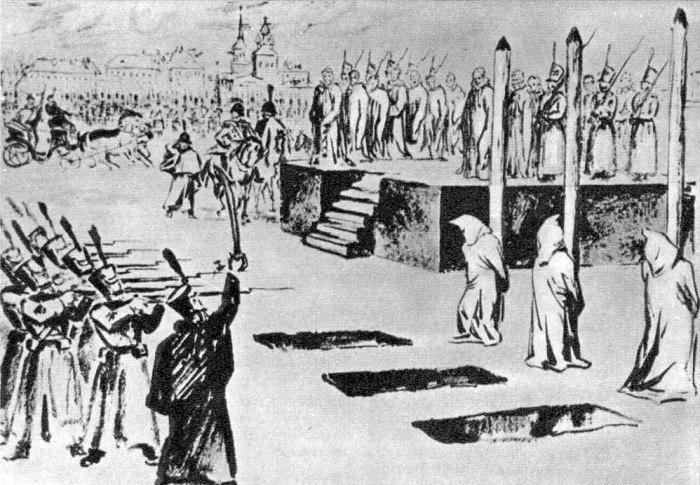

Его и других осужденных строят в шеренгу. На них надеты длинные белые балахоны — смертнические саваны. Священник с крестом обходит каждого. Достоевскому двадцать восемь. Вся жизнь, все невысказанные романы, все несделанные поступки — всё это должно оборваться через несколько минут.

Приговорённых уже привязали к столбам. Достоевский успевает прошептать стоящему рядом: «А мы с тобой будем вместе со Христом». Солдаты поднимают ружья, целятся... Раздаётся команда: «Пли!» — но выстрелов нет. Лишь сухой щелчок курков.

Это была инсценировка. Жестокий, выверенный до секунды спектакль, призванный сломить волю и показать абсолютную власть государства над человеком. Чтецу объявляют «помилование»: смертную казнь заменяют четырьмя годами каторги с последующей солдатской службой.

Эти несколько минут на краю жизни и небытия стали самым важным опытом в жизни Достоевского. Он не просто испугался — он пережил экзистенциальный шок, заглянул в самую бездну. И эта бездна навсегда осталась в его сознании, став лейтмотивом всего его дальнейшего творчества.

Наиболее прямо и пронзительно этот опыт отразился в романе «Идиот». Главный герой, князь Лев Мышкин, — человек, чужой для этого мира, «идиот» в своей искренности и чистоте. В одной из ключевых сцен он рассказывает историю, которая дословно повторяет пережитое самим Достоевским.

На вечере в доме Епанчиных князь делится воспоминанием о человеке, которого приговорили к казни через гильотину. Это не просто рассказ — это попытка передать непередаваемое.

Инсценированная казнь петрашевцев.

Что чувствует человек, приговорённый к смерти? По словам Мышкина (и Достоевского), это не ужас в привычном смысле, а нечто более сложное. Разум отказывается верить, что через несколько минут его не станет. «Что, если бы не умирать? Что, если бы назад жизнь повернуть? — какая вечность! И всё это моё! Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил, ничего бы не потерял, каждую бы минуту счетом отсчитывал, уж ничего бы даром не истратил!».

В эти «пять-шесть минут» человек проживает целую жизнь. Он замечает всё: блеск креста на церкви, отблеск солнца на позолоте... Жизнь обретает невероятную, болезненную насыщенность.

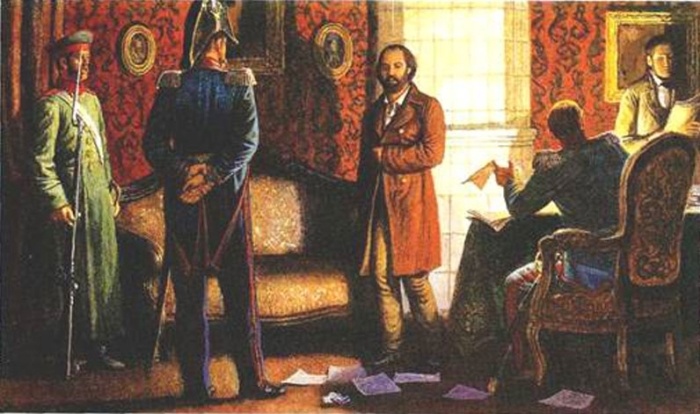

Гончаров А. Д. "Достоевский на эшафоте".

Самая страшная мысль — не сама смерть, а то, что с ней нельзя смириться. «Ведь, может быть, — замечает князь, — есть такой человек, которому прочли приговор, дали помучиться, а потом сказали: “Ступай, тебя помиловали”. Такой человек, может, мог бы рассказать». Именно таким человеком и был Достоевский.

Эта история — не просто вставной эпизод. Она является ключом к пониманию всего романа. Князь Мышкин, переживший опыт «смерти при жизни» (из-за своей болезни), так же остро, как и тот приговоренный, чувствует ценность каждой минуты, каждого человека. Его «идиотизм» — это и есть это обострённое, почти невыносимое чувство жизни, которое непонятно и чуждо расчетливому и жестокому миру.

Опыт эшафота сделал Достоевского писателем, который исследует не социальные типы, а предельные состояния человеческой души. Его герои постоянно оказываются на краю: перед убийством, самоубийством, безумием. Они спорят с Богом, бросают вызов морали, ищут спасения в вере.

Тот, кто стоял на краю гибели и был «возвращён» к жизни, уже не может писать о ней легкомысленно. Он знает её страшную цену. И в этом знании — вся бездна, и весь свет, которые мы находим на страницах его великих романов. Инсценировка казни стала для Достоевского подлинным рождением как писателя-философа, навсегда изменив не только его судьбу, но и весь ход мировой литературы.

https://dzen.ru/arts_tobe