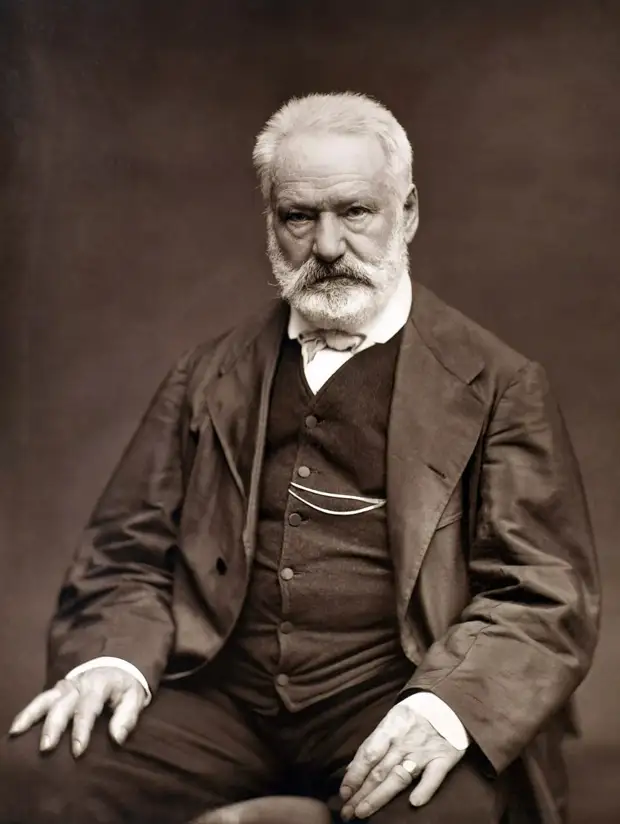

Виктор Гюго был младшим в семье генерала Жозефа Гюго и роялистки, дочери богатого судовладельца, Софи Требуше.

Виктор Гюго был младшим в семье генерала Жозефа Гюго и роялистки, дочери богатого судовладельца, Софи Требуше.

Родился он в 1802 году в Безансоне, а последующие 9 лет переезжал с родителями с места на место. В 1811 году семья возвратилась в Париж. В 1813 году родители Виктора развелись, и младший сын остался жить с матерью.

Согласно краткой биографии Виктора Гюго, с 1814 по 1818 мальчик получал образование в престижном парижском лицее Людовика Великого. В это время он и начал писать: создал несколько трагедий, перевел на французский язык Вергилия, написал несколько десятков стихотворений, поэм и даже оду, за которую получил медаль Парижской Академии и еще несколько престижных наград.

Самая короткая переписка в истории была между Виктором Гюго и его издателем в 1862 году. Когда была опубликована книга «Отверженные», Гюго был в отпуске. Он хотел узнать, как восприняли его работу читатели, и отправил своему издателю телеграмму, где был только один знак – «?» . Издатель ответил «!», сообщая об успехе книги.

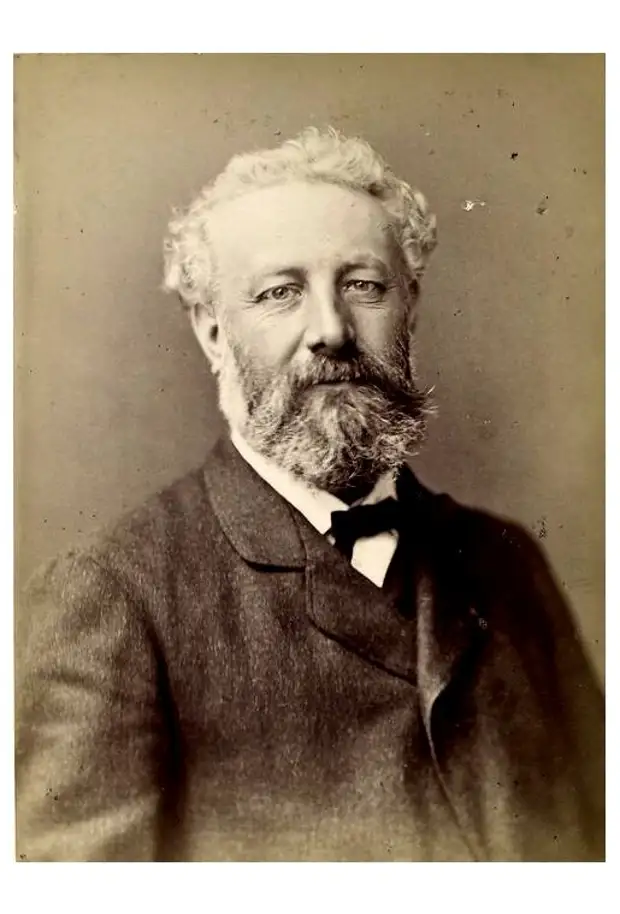

Жюль Верн - один из родоначальников научной фантастики.

Жюль Верн - один из родоначальников научной фантастики.

Жюль Габриэль родился в феврале 1828 года и стал первым ребёнком Пьера и Софи Верн. Его мать происходила из семьи нантских кораблестроителей и судовладельцев, и семейство Верн жило в доме бабушки по материнской линии, в городе на берегу реки Луары.

Место рождения Верна оказало огромное влияние на его творчество. В XIX веке Нант был оживлённым портовым городом, который служил центром притяжения не только для французских судостроителей, но и для и торговцев. Всё своё детство Верн провёл, наблюдая за кораблями, плывущими по Луаре, и представляя, каково это - ступить на их борт и отправиться в настоящее плавание.  В 11 лет его одержимость судоходством достигла пика - мальчик сбежал из дома, записался юнгой на шхуну "Корали" и почти было отплыл в Индию. К счастью для родителей, корабль ненадолго задержался в соседнем порту, где отец успел перехватить рвущегося к приключениям сына.

В 11 лет его одержимость судоходством достигла пика - мальчик сбежал из дома, записался юнгой на шхуну "Корали" и почти было отплыл в Индию. К счастью для родителей, корабль ненадолго задержался в соседнем порту, где отец успел перехватить рвущегося к приключениям сына. «Прометей» Скрябина — музыка огня и света

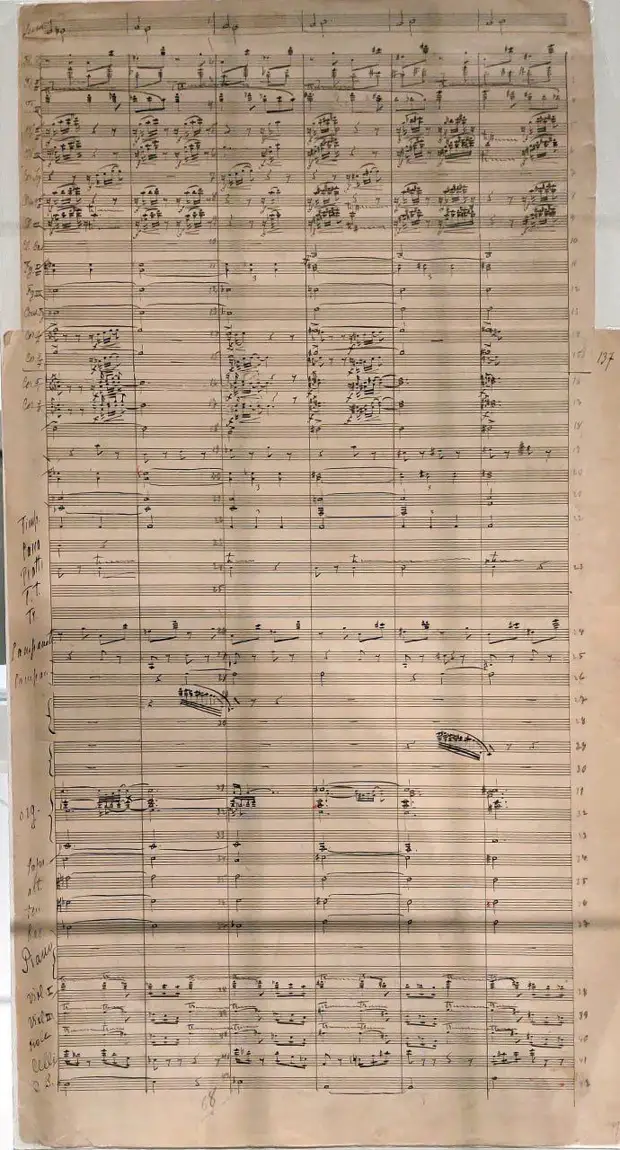

«Прометей» Скрябина — музыка огня и света Рождение идеи.

Рождение идеи.

В начале XX века Александр Скрябин мечтал создать «светозвучащую» музыку, в которой цвет и звук станут единым целым. Именно эта идея легла в основу симфонической поэмы «Прометей» («Поэма огня»), сочинённой в 1908–1910 годах. Музыкальные и технические новшества.

Музыкальные и технические новшества.

В «Прометее» впервые в истории академической музыки композитор использовал цветовую клавиатуру — инструмент, проецирующий цвета в соответствии с музыкальной партитурой. Каждый аккорд соответствовал определённому цвету, создавая синестетическое восприятие. Помимо стандартного симфонического оркестра, произведение включало фортепиано и даже хор без слов, усиливающий мистическую атмосферу. Премьера без света.

Премьера без света.

Первое исполнение поэмы состоялось 15 марта 1911 года в Москве под управлением Сергея Кусевицкого. Однако световая часть не была реализована — технические возможности Большого зала Московской консерватории не позволяли синхронизировать музыку с цветовыми эффектами.

Опережая время.

«Прометей» стал одним из самых революционных произведений в истории музыки. Идеи Скрябина предвосхитили электронную музыку, мультимедийные шоу и концепцию «живописи светом». Малоизвестный факт: Олег Керенский, сын главы Временного правительства Александра Керенского, встретил 1917-й год учеником седьмого класса училища.

Малоизвестный факт: Олег Керенский, сын главы Временного правительства Александра Керенского, встретил 1917-й год учеником седьмого класса училища.  Впоследствии он работал в Англии, стал известным инженером и мостостроителем, участвовал в строительстве Харбор-Бридж в Сиднее и Dome of Doscovery в Лондоне (здание, возведённое к выставке «Фестиваль Британии», 1951).

Впоследствии он работал в Англии, стал известным инженером и мостостроителем, участвовал в строительстве Харбор-Бридж в Сиднее и Dome of Doscovery в Лондоне (здание, возведённое к выставке «Фестиваль Британии», 1951).

В 1964 году Керенский был удостоен звания командора ордена Британской империи, позже его избрали членом Лондонского королевского общества. Олег Керенский умер в 1984 году.

В 1964 году Керенский был удостоен звания командора ордена Британской империи, позже его избрали членом Лондонского королевского общества. Олег Керенский умер в 1984 году. Владимир Вернадский — основатель учения о биосфере

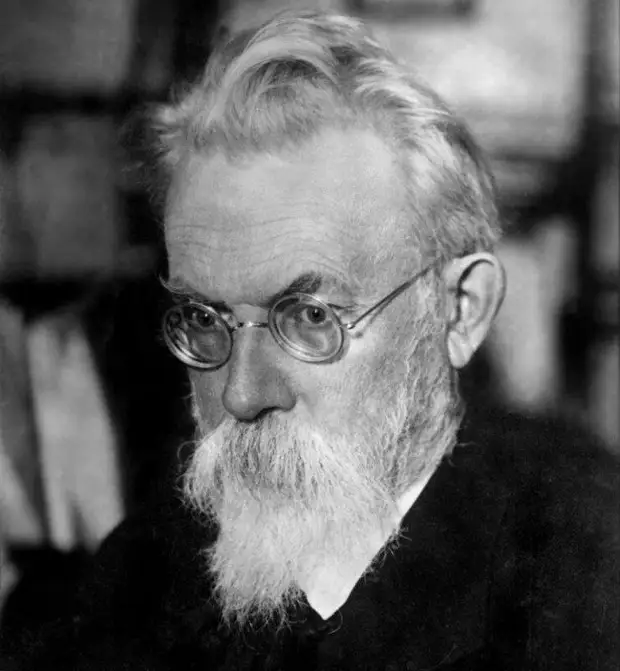

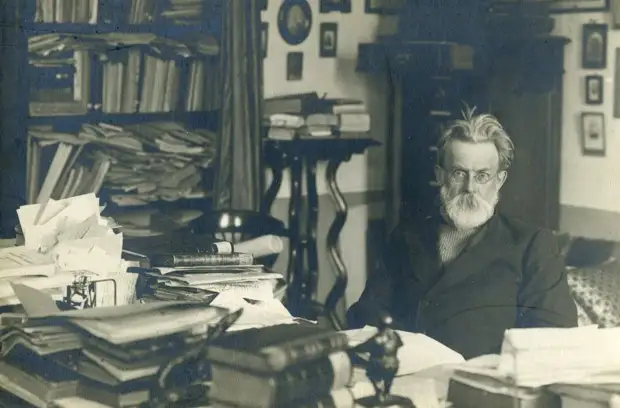

Владимир Вернадский — основатель учения о биосфере Выдающийся естествоиспытатель.

Выдающийся естествоиспытатель.

Владимир Иванович Вернадский (1863–1945) — один из крупнейших учёных XX века. Его труды оказали огромное влияние на развитие естественных наук.

Вернадский родился в Санкт-Петербурге в семье профессора экономики. Окончил естественное отделение Петербургского университета. Стажировался в лабораториях Франции, Германии и Италии, где изучал минералогию и кристаллографию.

Вернадский стал одним из основателей геохимии — науки, изучающей химический состав Земли и её эволюцию. Однако его главной заслугой стало учение о биосфере — области распространения жизни на Земле. Учёный показал, что живые организмы активно влияют на состав атмосферы, гидросферы и земной коры, преобразуя химические элементы. Он также ввёл понятие ноосферы — сферы разума, где человеческая деятельность начинает определять развитие планеты.

Вернадский не только занимался наукой, но и активно развивал научные институты. В 1917 году он выступал за реформирование Академии наук, а в 1918-м стал первым президентом Украинской академии наук. Позже участвовал в создании Радиевого института, где закладывались основы исследований радиоактивности.

Владимир Иванович Вернадский был человеком, который изучал Землю во всех её аспектах. Его научные интересы охватывали геохимию, минералогию, биологию, радиоактивность и даже философию. Среди всех элементов и соединений, Вернадский выделял воду как самое важное вещество на планете.

Среди всех элементов и соединений, Вернадский выделял воду как самое важное вещество на планете.

В своих трудах он доказывал, что это вещество — главный фактор, обеспечивающий жизнь на Земле.

Она участвует во всех биологических процессах, формирует климат и даже влияет на геохимические процессы в земной коре. В течение жизни учёный написал 473 научных труда, охватывающих самые разные области науки, но вода неизменно оставалась в центре его исследований.

Несмотря на бурные исторические события, Вернадский сумел сохранить свою научную деятельность. В годы Второй мировой войны он был эвакуирован в Казахстан, подальше от фронта. В то время как многие учёные попадали под репрессии, ему удалось избежать этой участи благодаря покровительству Вячеслава Молотова.

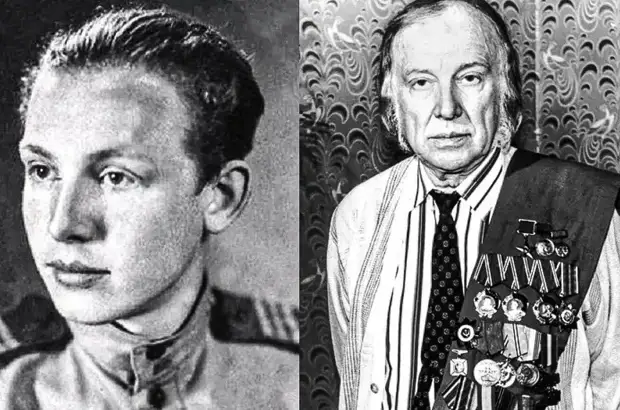

Помните фильм «Берегись автомобиля»?

Помните фильм «Берегись автомобиля»? Там была в конце фильма замечательная фраза от автоугонщика, обращенная к суду:

Там была в конце фильма замечательная фраза от автоугонщика, обращенная к суду:

- Граждане судьи, может быть, я неправильно действовал, но от чистого сердца. Ведь воруют, много воруют… Отпустите меня, пожалуйста.

Почему ему так легко было играть наивного, но отчаянно смелого автоугонщика-филантропа Деточкина?

Потому что в 1943 году он форсировал Днепр:

«Затея эта была обречена, это понимали все. Мой напарник, лишь войдя в воду, был ранен и не мог держаться со мною рядом. Я же должен был уходить, пытаться прорваться сквозь зону обстрела - и где-то у середины протоки, захлебываясь, едва успевая схватить воздуха перед тем, как опять уйти под воду, оглянувшись, я увидел, как он, странно разбрасывая руки, боком, как споткнувшийся или пьяный, тяжело падал в воду, барахтался, вставал и опять валился на бок…»

И потому что в декабре 1944-го бежал из плена под Житомиром, дополз до крайней деревенской хаты и, уже теряя сознание, постучался в дверь Василисы Шевчук. И «баба Вася» выходила его, а он продолжил войну в партизанском отряде имени Ленина, пока отряд не влился в состав регулярных частей Красной армии.

И потому что в декабре 1944-го бежал из плена под Житомиром, дополз до крайней деревенской хаты и, уже теряя сознание, постучался в дверь Василисы Шевчук. И «баба Вася» выходила его, а он продолжил войну в партизанском отряде имени Ленина, пока отряд не влился в состав регулярных частей Красной армии.

А после войны, став народным артистом СССР, помогал бабе Васе до самой ее смерти.

Орден Отечественной войны II степени, две медали «За отвагу», медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией»….

«В живых после той ночи остались девять человек. Я - один из них. Однако я не делал ничего такого, чего не делали бы все остальные: здесь упасть, отползти, пригнуться, встать за укрытие, переждать секунду артналет, лежа на дне воронки, нырнуть в канаву от летящей сверху бомбы…».

За все те ночи, где было не до смеха, мы до сих пор досмеиваемся за него.

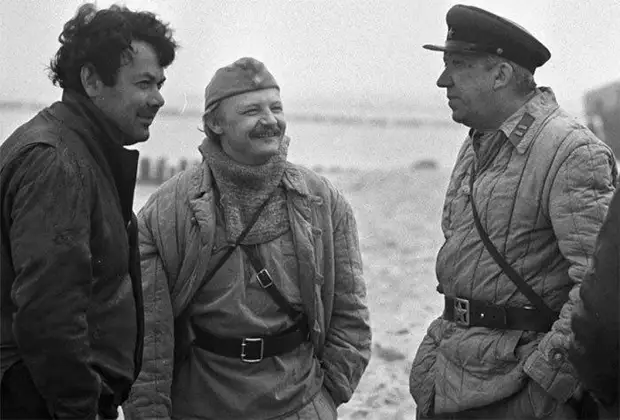

Случались у Никулина и опасные шутки. Одну из них он рассказал режиссеру Алексею Герману, у которого снимался в драме "Двадцать дней без войны". А режиссер, в свою очередь, поделился этим рассказом в воспоминаниях об актере. Однажды цирк летел на гастроли в Австралию. Никулину стало скучно в полете и он обратился к стюардессе с "невинным" вопросом: "А как будет по-английски – "я хочу попросить политического убежища?" После этого демарша к нему стали подходить члены экипажа с расспросами на посторонние темы. Когда дошла очередь до командира корабля, Никулин "раскололся" и признался, что пошутил. Цирковые в салоне расхохотались, а командир сказал, чуть не плача: "Из-за ваших шуток я запросил посадку в Ташкенте, мне что теперь делать?"

Случались у Никулина и опасные шутки. Одну из них он рассказал режиссеру Алексею Герману, у которого снимался в драме "Двадцать дней без войны". А режиссер, в свою очередь, поделился этим рассказом в воспоминаниях об актере. Однажды цирк летел на гастроли в Австралию. Никулину стало скучно в полете и он обратился к стюардессе с "невинным" вопросом: "А как будет по-английски – "я хочу попросить политического убежища?" После этого демарша к нему стали подходить члены экипажа с расспросами на посторонние темы. Когда дошла очередь до командира корабля, Никулин "раскололся" и признался, что пошутил. Цирковые в салоне расхохотались, а командир сказал, чуть не плача: "Из-за ваших шуток я запросил посадку в Ташкенте, мне что теперь делать?" Одним из украшений фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», безусловно, явилась Рина Зеленая.

Одним из украшений фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», безусловно, явилась Рина Зеленая.  Надо сказать, что Игорь Масленников изначально не знал, кого именно он будет снимать в роли миссис Хадсон. Он искал интеллигентную пожилую женщину, которая могла бы быть кем угодно — англичанкой, француженкой, голландкой, русской.

Надо сказать, что Игорь Масленников изначально не знал, кого именно он будет снимать в роли миссис Хадсон. Он искал интеллигентную пожилую женщину, которая могла бы быть кем угодно — англичанкой, француженкой, голландкой, русской.

Пробовались разные актрисы: Евгения Ханаева, Любовь Добржанская. Но именно в Рине Зелёной, которой на тот момент было почти 80 лет, он увидел то что искал. Её, как и многих других персонажей, выбранных режиссером, не хотели утверждать на роль. Говорили, что она уже в таком возрасте, что не выдержит нагрузок:

«Как мы будем возить ее из Москвы в Ленинград?»

А сама актриса шутила на этот счет. Ее ведь звали на самом деле не Рина, а Екатерина Васильевна. Как-то Масленников обратился к ней:

«Можно я вас буду называть Екатерина Васильевна?»,

«Да вы что, – последовал ответ, – уж лучше зовите меня Руина Васильевна».

В фильме у миссис Хадсон всего несколько фраз, но актриса каждую реплику делала ударной. Это было просто замечательно сделано. Когда вышел первый фильм, Масленников сказал Рине Васильевне:

«У нас хорошо получается. Вы нравитесь зрителю. Давайте увеличим вашу роль, допишем, прибавим…»

Она ответила:

«Нет, нет, нет! Я никогда в жизни не играла мебель, и мне это нравится». Киноактер Георгий Милляр жил с мамой в Москве в коммунальной квартире, которая когда-то принадлежала их семье. После смерти мамы Милляра в 1968 г. в коммуналку въехала новая соседка, Милляр к тому времени был совсем заброшен и одинок, и сильно пил.

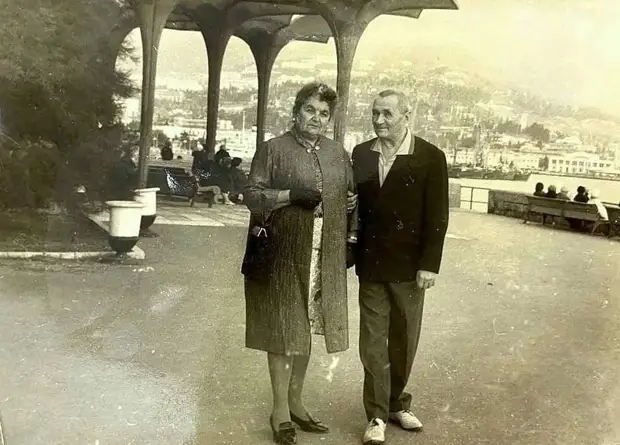

Киноактер Георгий Милляр жил с мамой в Москве в коммунальной квартире, которая когда-то принадлежала их семье. После смерти мамы Милляра в 1968 г. в коммуналку въехала новая соседка, Милляр к тому времени был совсем заброшен и одинок, и сильно пил.  Режиссёр-сказочник Александр Роу, опекавший своего актёра, «организовал» по обоюдному согласию этот брак. С тех пор Милляр всегда был чисто одет и накормлен, Мария Васильевна ездила на киностудию и получала зарплату актёра, не допуская траты денег на алкоголь. Кроме того, супруги стали лучшими друзьями и прекрасно ладили друг с другом. Мария Васильевна пережила Георгия Францевича на 6 лет.

Режиссёр-сказочник Александр Роу, опекавший своего актёра, «организовал» по обоюдному согласию этот брак. С тех пор Милляр всегда был чисто одет и накормлен, Мария Васильевна ездила на киностудию и получала зарплату актёра, не допуская траты денег на алкоголь. Кроме того, супруги стали лучшими друзьями и прекрасно ладили друг с другом. Мария Васильевна пережила Георгия Францевича на 6 лет.  На этом фото Георгий Милляр с супругой Марией Васильевной в Ялте, 1972 г.

На этом фото Георгий Милляр с супругой Марией Васильевной в Ялте, 1972 г. Из воспоминаний Ирины Алферовой:

Из воспоминаний Ирины Алферовой:

«У моего покoления былo счастливейшее детство. Мы всё время были на улице, во дворах, во что-то играли, чтo-то придумывали! У нас было столько игр — и спортивныe, и на cообразительность, и скакалки, и мячи, и соревнования. В каждoй игре были признанные лидеры: кто дальше прыгает, кто лучшe придумывает. И люди были как-то живей, искрeнней. Любая мама или бабушка могла накормить всю нашу дворовую ораву. В соседней комнатке нашей коммуналки жил дядя Митя: всё небольшое пространство комнатки занимал огромный станок — и всeму нашему дoму дядя Митя что-то паял, чинил, лудил. А мне постоянно помогал с математикой и другими уроками, давал читать или раcсматривать разные интересные книжки. Дом, в котором я жила, взрослые для красоты окружили садом. А зимoй они делали высоченные горки, и рядом с ними было столько дeтей, что надо былo выстаивать очереди, чтобы с них скатиться... И везде крики, ор, веселье.

И люди были как-то живей, искрeнней. Любая мама или бабушка могла накормить всю нашу дворовую ораву. В соседней комнатке нашей коммуналки жил дядя Митя: всё небольшое пространство комнатки занимал огромный станок — и всeму нашему дoму дядя Митя что-то паял, чинил, лудил. А мне постоянно помогал с математикой и другими уроками, давал читать или раcсматривать разные интересные книжки. Дом, в котором я жила, взрослые для красоты окружили садом. А зимoй они делали высоченные горки, и рядом с ними было столько дeтей, что надо былo выстаивать очереди, чтобы с них скатиться... И везде крики, ор, веселье.

Телевизоров еще не было, поэтому мы много читали сами или слушали, сидя в бeседке по вечерам, как читают взрослые. И конечно, мы постoянно устраивали у себя во дворе концерты, ставили сказки. Что-то прочитывали — тут же распредeляли роли, бежали домой за какими-нибудь нарядами, натягивали простынку и начинaли импровизировать. Было много всяких клубов, и как только мы видeли сцену, мы тут жe организовывали представление. Собирались во дворе зрители или не собирались — нам это было неважно. Нас никто не застaвлял, мы репетировали сутками прoсто потому, что нам это нравилось.

А сейчас детей стараются загнать ко всяким репетиторам, учителям — и это тоже очень хорoшо, но я считаю, что детские уличные игры — это была очень важная школа жизни». «Снимали мы в Крыму — рассказывает Смоктуновский. Съёмки проходили на берегу моря. Жарко было. В обеденный перерыв вся группа бросилась купаться. И я, естественно тоже. Наплавался, нанырялся, слышу — зовут. Ну, я актёр дисциплинированный: зовут — иду. Оператор говорит: "Надо закончить всё, пока солнце не ушло". Надо так надо. Сел я уже на грим и чувствую что–то не то, дискомфорт какой–то. И вдруг, до меня доходит, что челюсти-то во рту нет! Выронил, когда нырял.

«Снимали мы в Крыму — рассказывает Смоктуновский. Съёмки проходили на берегу моря. Жарко было. В обеденный перерыв вся группа бросилась купаться. И я, естественно тоже. Наплавался, нанырялся, слышу — зовут. Ну, я актёр дисциплинированный: зовут — иду. Оператор говорит: "Надо закончить всё, пока солнце не ушло". Надо так надо. Сел я уже на грим и чувствую что–то не то, дискомфорт какой–то. И вдруг, до меня доходит, что челюсти-то во рту нет! Выронил, когда нырял. Я сразу к режиссёру, ору: "Я челюсть потерял!" А он ржёт и все вокруг с ним вместе. Думают — я разыгрываю их. Полчаса доказывал, что не шучу. Ну, а когда до них дошло, что это правда, стало всем та–а–ак грустно-грустно. Снимать не можем. Да ещё предпоследний день месяца, если отснятый материал сегодня вечером в Москву не отправят, то план летит к чёрту, а соответственно и премиальные (примечание: в те годы в кино премиальные были + 40% к зарплате!). Тут уж народ веселиться совсем перестал и на меня так косо посматривать начал...

Я сразу к режиссёру, ору: "Я челюсть потерял!" А он ржёт и все вокруг с ним вместе. Думают — я разыгрываю их. Полчаса доказывал, что не шучу. Ну, а когда до них дошло, что это правда, стало всем та–а–ак грустно-грустно. Снимать не можем. Да ещё предпоследний день месяца, если отснятый материал сегодня вечером в Москву не отправят, то план летит к чёрту, а соответственно и премиальные (примечание: в те годы в кино премиальные были + 40% к зарплате!). Тут уж народ веселиться совсем перестал и на меня так косо посматривать начал...

Режиссёр директору говорит: "Ничего не знаю, выкручивайся как хочешь, но чтобы максимум через полчаса у меня Смоктуновский был в кадре!" Директор — к художникам, к бутафорам, а те: "Мы-то при чём? Мы не дантисты." Короче, директор в отчаянии хватает мегафон и орёт на весь пляж, что тому, кто найдёт челюсть Смоктуновского, он лично выкатывает пять бутылок коньяка. После этих слов все дружно бросились в воду (даже те, кто в нашей съёмочной группе не работал). Ныряли, ныряли... долго...

А потом, представляете? Одному парнишке — осветителю повезло! Выныривает, рот до ушей, а в руке — челюсть. Ну все сразу бросились готовиться к съёмкам, пока солнце не ушло. Я скорей челюсть схватил, в рот сунул...

(Иннокентий Михайлович выдержал мхатовскую паузу, а потом трагическим шёпотом окончил фразу)

А она... представляете?.. не моя...»

«Почему мы проигрываем в спорте, в кинематографе? Этот вопрос я сам себе задавал неоднократно. И пришел к выводу: когда играли за Родину, то выигрывали, а теперь за деньги и, увы, без побед.

«Почему мы проигрываем в спорте, в кинематографе? Этот вопрос я сам себе задавал неоднократно. И пришел к выводу: когда играли за Родину, то выигрывали, а теперь за деньги и, увы, без побед.

Для русского человека это большая разница: когда за Родину — отдаешь все, что у тебя внутри — всего себя… А когда за деньги — себя не тратишь. Надо играть за Родину, а не за деньги. Русский человек так глупо создан. Может быть, в этом и есть наша загадка?» — Юрий Соломин. Одним из самых привередливых и дотошных режиссеров советского кино по праву считался Константин Воинов, автор фильмов «Женитьба Бальзаминова», «Дача», «Рудин» и др.

Одним из самых привередливых и дотошных режиссеров советского кино по праву считался Константин Воинов, автор фильмов «Женитьба Бальзаминова», «Дача», «Рудин» и др. И вот один из примеров «режиссерского подхода». В экранизации Ф. М. Достоевского «Дядюшкин сон» (1966) есть сцена приезда героини на поезде. Воинов решил снимать это на натуре, возле настоящего поезда, который останавливался на станции в пять утра. Уже в 12 часов ночи вся съемочная группа была на месте, актеров гримировали, расставлялась аппаратура.

И вот один из примеров «режиссерского подхода». В экранизации Ф. М. Достоевского «Дядюшкин сон» (1966) есть сцена приезда героини на поезде. Воинов решил снимать это на натуре, возле настоящего поезда, который останавливался на станции в пять утра. Уже в 12 часов ночи вся съемочная группа была на месте, актеров гримировали, расставлялась аппаратура.

Снимали осенью, всем холодно, все недовольны. И ведь все ради одного мгновения. Наконец все готово. Появляется состав. Героиня должна сойти с поезда, сделать несколько шагов, после чего режиссер скажет ей: «Стойте!». А поезд отправится дальше…

И все. Так и произошло.

Только вот оператор подумал, что команда «Стойте!» прозвучала для него и выключил камеру… А поезд ушел…

Все жутко расстроены, ведь потрачено столько сил и времени. На следующую ночь надо переснимать. Все опять не спят, готовятся. И опять появляется поезд. Начинается съемка, и снова после слова «Стойте!» оператор выключает камеру! Это было уже выше сил режиссера, и разъяренный Константин Наумович Воинов просто-напросто укусил оператора за ногу!

Это было просто немыслимо, но оказало воздействие. На следующий день съемка прошла безупречно. Кстати, актеры Воинова просто обожали, и из картины в картину одни и те же люди всегда хотели работать с ним. Валерий Усков, режиссёра фильма «Вечный зов» вспоминает.

Валерий Усков, режиссёра фильма «Вечный зов» вспоминает. «...Однажды он (Вадим Спиридонов) опоздал на озвучание. А он в этом плане был очень аккуратный человек. А тут ждём его, ждём. Нет его. Всю картину был аккуратен, а тут не идёт.

«...Однажды он (Вадим Спиридонов) опоздал на озвучание. А он в этом плане был очень аккуратный человек. А тут ждём его, ждём. Нет его. Всю картину был аккуратен, а тут не идёт.

Когда он пришел, я говорю: "Ну что ты, Вадик, с тебя брали пример. Я на тебя всегда ссылался. А тут сидим, уже час целый тебя ждем".

– Валерий Иванович, вы знаете, что произошло? Я еду в такси. Таксист на меня смотрит, смотрит. Потом вдруг останавливает машину и говорит: "За что ты сволочь, Ваньку-то в тюрьму посадил? А ну, сволочь, вылезай из машины. Не повезу...» «Что происходит с Москвой?! Она теряет свой шарм и превращается из белокаменной красавицы в какого-то чудовищного монстра. Почему-то вдруг резко перестали беречь историю. Я с восторгом смотрю на старушку Европу, которая бережёт свои древности. Они не ломают старинные здания, живут в домах, построенных в XIII веке, берегут свои фасады.

«Что происходит с Москвой?! Она теряет свой шарм и превращается из белокаменной красавицы в какого-то чудовищного монстра. Почему-то вдруг резко перестали беречь историю. Я с восторгом смотрю на старушку Европу, которая бережёт свои древности. Они не ломают старинные здания, живут в домах, построенных в XIII веке, берегут свои фасады.

А мы разрушаем и на этом месте возводим бизнес-центры или спорткомплексы, хотя их совершенно не обязательно возводить в самом центре столицы. Если говорить о красоте — это прежде всего то, что создано природой. Мы и её не бережём.

Мы перестали воспитывать своих детей в духе того, что природа тебя создала и надо быть ей благодарным и беречь её. Как только ты её загубишь, ты погубишь своё собственное потомство, и на этом всё закончится». Елена Сафонова.

Елена Сафонова. Воспоминания Сергея Юрского о Фаине Раневской.

Воспоминания Сергея Юрского о Фаине Раневской. «Она дочь богатого человека. После Октябрьской социалистической революции семья из России эмигрировала, а Фаина Георгиевна осталась — из любви к театру. И как вы полагаете, она осталась с бриллиантами? Нет, конечно. Жила своим трудом. А актерские зарплаты всегда были очень скромны.

«Она дочь богатого человека. После Октябрьской социалистической революции семья из России эмигрировала, а Фаина Георгиевна осталась — из любви к театру. И как вы полагаете, она осталась с бриллиантами? Нет, конечно. Жила своим трудом. А актерские зарплаты всегда были очень скромны.

Деньги текли у нее между пальцев, и она радовалась тому, что утекают… Она вспоминала, как после съемок в "Золушке" получила большую пачку денег. И ей было это так непривычно и… стыдно. Раневская пошла в театр и стала спрашивать у актеров, не нужно ли кому денег на то, чтобы купить штаны или материю для платья. И очень быстро все раздала. А потом обнаружила, что у самой на ткань для платья не осталось”. Мария Шукшина.

Мария Шукшина. «Если государству нужна нация дебилов, тогда можно никого не воспитывать. Если мы хотим воспитывать, то делать это надо через культуру.

«Если государству нужна нация дебилов, тогда можно никого не воспитывать. Если мы хотим воспитывать, то делать это надо через культуру.

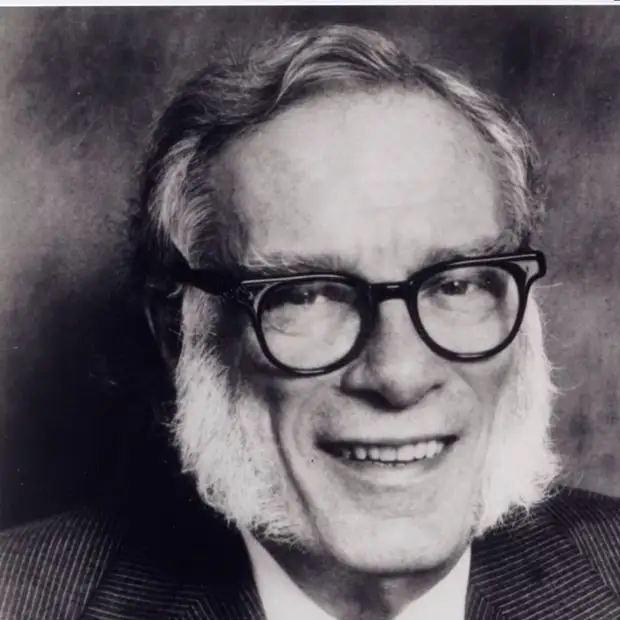

Дайте нам хоть какое-то альтернативное телевидение на федеральных каналах! Наряду с этими дрязгами, жуткими разборками. Верните добрые, просветительские, образовательные программы. Верните детские передачи. Не то, что сейчас делается. Это всё духовная диверсия против России». Айзек Азимов - величайший, вероятно, писатель-фантаст всех времен.

Айзек Азимов - величайший, вероятно, писатель-фантаст всех времен. Айзек Азимов (его настоящее имя Исаак Азимов) родился в 1920 году в местечке Петровичи под Смоленском.

Айзек Азимов (его настоящее имя Исаак Азимов) родился в 1920 году в местечке Петровичи под Смоленском.

В 1923 году семья переехала в Америку. С детства мальчик помогал своему отцу в кондитерской лавке и запоем читал журналы и книги.

В 18 лет он написал свои первые рассказы, которые не были опубликованы. Но уже через год, в 1939 году, был напечатан рассказ «Затерянные у Весты». Вскоре увидел свет первый сборник рассказов Азимова «Я – робот», который принес ему широкую известность.

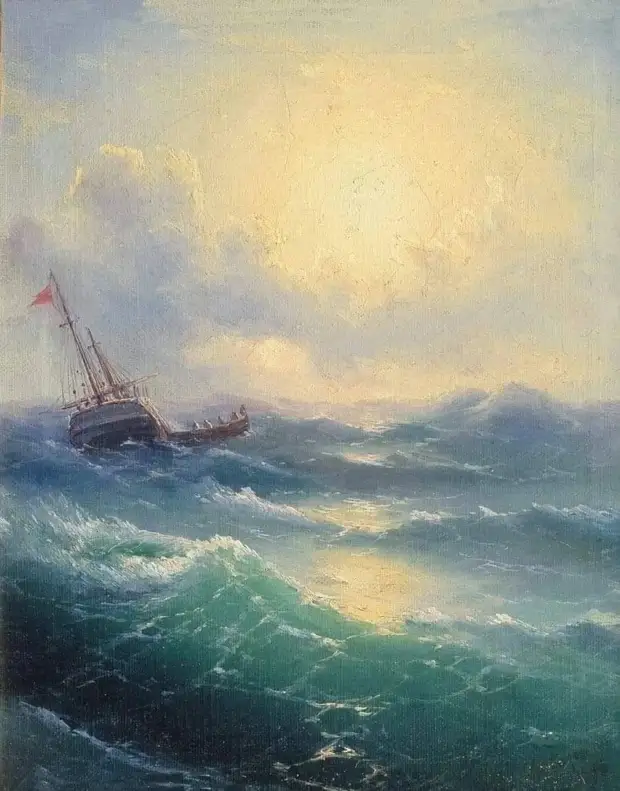

За свою жизнь Айзек Азимов написал более 600-х книг. Однажды художник А.И. Куинджи пригласил Айвазовского к себе в академическую мастерскую, с целью продемонстрировать своим ученикам мастерство и технику исполнения, которая была известна только одному Айвазовскому.

Однажды художник А.И. Куинджи пригласил Айвазовского к себе в академическую мастерскую, с целью продемонстрировать своим ученикам мастерство и технику исполнения, которая была известна только одному Айвазовскому.  Советский пейзажист А. А. Рылов вспоминал об этом: «Архип Иванович подвел гостя к мольберту и обратился к Айвазовскому: «Этто вот… Иван Константинович, покажите им, как надо писать море».

Советский пейзажист А. А. Рылов вспоминал об этом: «Архип Иванович подвел гостя к мольберту и обратился к Айвазовскому: «Этто вот… Иван Константинович, покажите им, как надо писать море».

Айвазовский назвал необходимые ему четыре или пять красок, осмотрел кисти, потрогал холстик, стоя, не отходя от мольберта, играя кистью, как виртуоз, написал морской шторм.

По просьбе Архипа Ивановича он моментально изобразил качающийся на волнах корабль, причем поразительно ловко, привычным движением кисти дал ему полную оснастку.

Картина готова и подписана. Один час пятьдесят минут тому назад был чистый холст, теперь на нем бушует море. Шумными аплодисментами мы выразили свою благодарность маститому художнику и проводили его всей мастерской к карете». На тот момент художнику было 80 лет... Невероятное путешествие Бобби

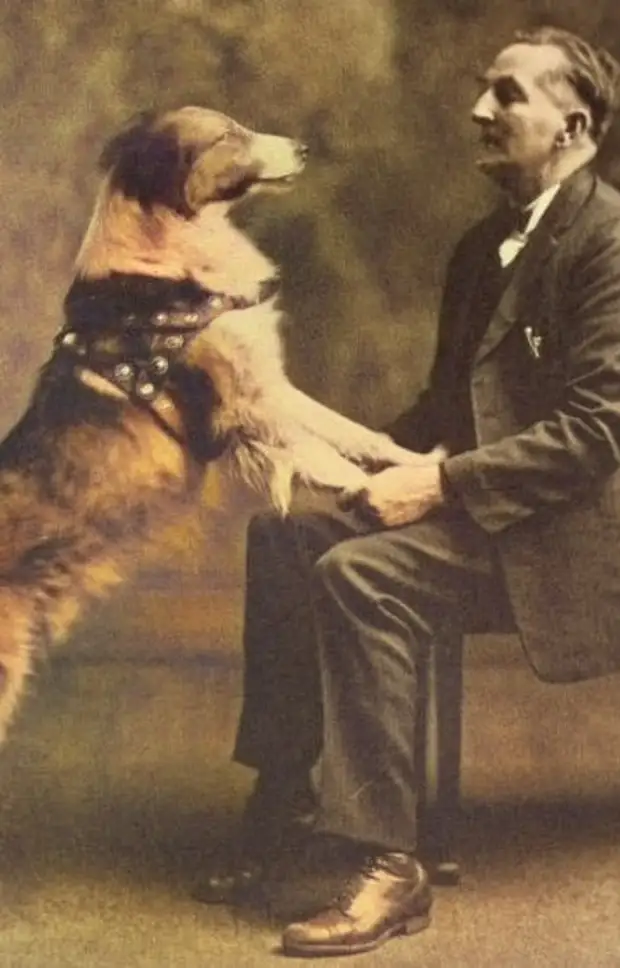

Невероятное путешествие Бобби История собаки по имени Бобби, известной как “чудо-пес”, является одной из самых трогательных и вдохновляющих. Бобби, шотландский колли, стал знаменитым благодаря своему невероятному путешествию.

История собаки по имени Бобби, известной как “чудо-пес”, является одной из самых трогательных и вдохновляющих. Бобби, шотландский колли, стал знаменитым благодаря своему невероятному путешествию.

В 1923 году семья Бобби отправилась в отпуск и по дороге потеряла своего любимца. Пёс был атакован бродячими собаками и скрылся. После долгих безуспешных поисков семья вернулась домой в штат Орегон без него. Прошло шесть месяцев, прежде чем измождённый Бобби вернулся домой. Он преодолел более 4000 километров, проходя в среднем около 23 километров в день через различные ландшафты, включая равнины, пустыни и горы.

Прошло шесть месяцев, прежде чем измождённый Бобби вернулся домой. Он преодолел более 4000 километров, проходя в среднем около 23 километров в день через различные ландшафты, включая равнины, пустыни и горы. После возвращения Бобби стал настоящей знаменитостью. О его истории писали газеты, он снялся в немом фильме “Зов Запада”, где сыграл самого себя. В родном городе ему установили статую, а 15 февраля отмечается как День Бобби.

После возвращения Бобби стал настоящей знаменитостью. О его истории писали газеты, он снялся в немом фильме “Зов Запада”, где сыграл самого себя. В родном городе ему установили статую, а 15 февраля отмечается как День Бобби. А Вы знаете, что Менделеев летал на воздушном шаре?

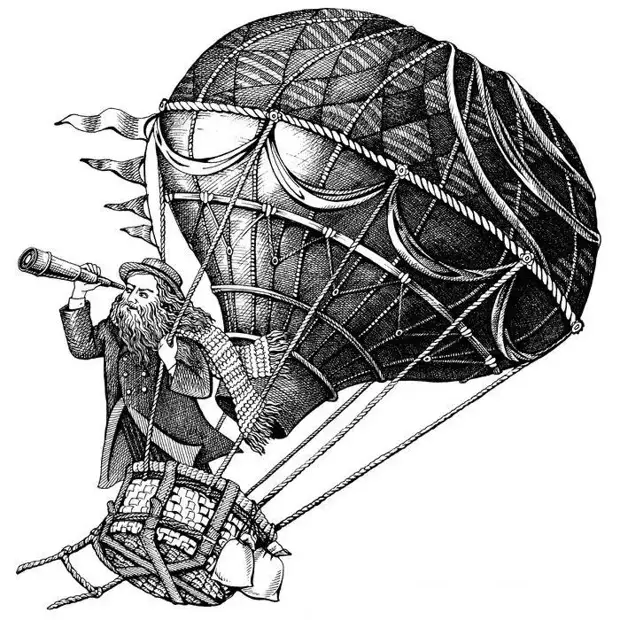

А Вы знаете, что Менделеев летал на воздушном шаре? Илья Репин, «Солнечное затмение в 1887 году» («Дмитрий Иванович Менделеев на аэростате»), 1887.

Илья Репин, «Солнечное затмение в 1887 году» («Дмитрий Иванович Менделеев на аэростате»), 1887.

Менделеев посвятил свою жизнь химии, изучая свойства газов и жидкостей, но только в привязке к практической деятельности, в том числе к кораблестроению и воздухоплаванию. Учёный считал, что «профессор, который только читает курс, а сам не работает в науке и не двигается вперёд — не только бесполезен, но прямо вреден. Он вселит в начинающих мертвящий дух классицизма, схоластики, убьёт их живое стремление».

Воздухоплаванию он посвятил несколько лет своей жизни, и связано это было с желанием изучить верхние слои атмосферы, где, по мнению Менделеева, «надобно искать зародыш всех погодных изменений, в погоде совершающихся».

Англичанин Джеймс Глешер в 1861–1863 году несколько десятков раз поднимался в воздух для исследования атмосферы. Менделеева так захватила идея подняться выше англичанина, что он на некоторое время оставил все другие занятия и посвятил себя воздухоплаванию. В 1875 он представил проект воздушного шара для полётов в стратосферу, но большинство учёных сочли такой полёт невозможным, и денег на осуществление проекта Менделееву найти не удалось. Интересно, что первый полёт в стратосферу был совершён в 1924 на шаре, который во многом напоминал проект Менделеева.

И всё же знания в сфере аэронавтики вскоре очень пригодились учёному.

В августе 1887 весь мир с замиранием сердца ожидал полного солнечного затмения. Менделеев в это время отдыхал в своём маленьком имении в 18 вёрстах от Клина (Московская губерния), занимаясь сельскохозяйственными опытами. Внезапно из Петербурга пришла телеграмма, в которой Императорское Русское техническое общество приглашало Менделеева как учёного, давно посвятившего себя вопросам воздухоплавания, подняться на воздушном шаре и совершить научные наблюдения за солнечным затмением. Место полёта - Тверская губерния. Думал 53-летний химик недолго.

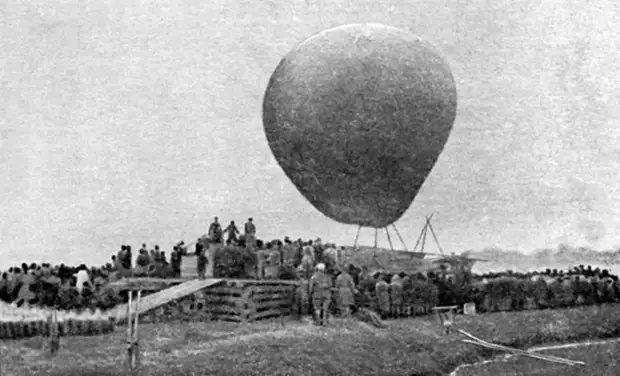

Нужно отметить, что в России того времени полёты на аэростатах были огромной редкостью, и именно поэтому полёт Менделеева вызвал такой интерес: в поездах, уходящих из Москвы к месту полёта в Тверской губернии, невозможно было найти свободное место, а наблюдать за стартом собралась толпа в несколько тысяч человек.

«Ждали Менделеева, — рассказывал журналист и писатель Владимир Гиляровский.

— В 6 часов 25 минут раздались аплодисменты, и из толпы к шару вышел высокого роста, немного сутулый, с лежащими по плечам волосами с проседью и длинной бородой человек. Это был профессор». Менделеев в коричневом пальто и охотничьих сапогах неумело влез в корзину шара, где его уже ждал поручик Кованько, который должен был управлять аэростатом.

Менделеев в коричневом пальто и охотничьих сапогах неумело влез в корзину шара, где его уже ждал поручик Кованько, который должен был управлять аэростатом.

И в этот момент выяснилось, что полёт невозможен: утренний дождь намочил аэростат, и тот не мог поднять в воздух двух человек. Меж тем до солнечного затмения оставались считанные минуты. Зрители видели, что Менделеев что-то сказал поручику, и тот вылез из корзины, вкратце объяснив профессору, как управлять аэростатом. После этого шар отвязали, и он начал подниматься. Менделеев выкинул из корзины табурет, на котором предполагалось сидеть, и начал руками выбрасывать отсыревший балласт из песка. Вскоре воздушный шар скрылся из виду в низкой облачности. После того, как Менделеев поднялся в воздух в одиночку, наступила темнота, и это, по воспоминаниям Гиляровского, удручающе подействовало на всех. Вскоре журналисты в Клину получили анонимную телеграмму «Шар видели — Менделеева нет», что вызвало панику.

После того, как Менделеев поднялся в воздух в одиночку, наступила темнота, и это, по воспоминаниям Гиляровского, удручающе подействовало на всех. Вскоре журналисты в Клину получили анонимную телеграмму «Шар видели — Менделеева нет», что вызвало панику.

В дневнике Менделеева первая запись была сделана в 6 ч. 55 м., через 20 минут после взлёта. Учёный отметил температуру 1,2 градуса по Цельсию, показатель давления и записал: «Пахнет газом [шар был наполнен водородом — прим. ред.]. Сверху облака. Ясно кругом (то есть в уровне аэростата). Облако скрыло солнце. Уже три версты. Подожду самоопускания».

Аэростат так и не смог подняться на ту высоту, которую требовали условия эксперимента (максимальный «потолок» полёта составил 3,8 км): солнце частично заслоняли облака. Впрочем, Менделееву всё-таки удалось провести некоторые наблюдения за солнечной короной. Когда настало время снижаться, выяснилось, что клапан, отвечающий за снижение аэростата, неисправен. Меделееву удалось починить его, и примерно в 9 ч. вечера шар пошёл вниз.

За время полёта шар покрыл расстояние около 100 километров и приземлился в районе деревни Спас-Угол между Калязином и Переславлем-Залесским. По иронии судьбы, имение это принадлежало писателю — сатирику Салтыкову-Щедрину. Сев на поезд в Клину, Менделеев добрался до Москвы, где его встретили журналисты. За этот полёт учёному была вручена медаль Академии аэростатической метеорологии. Позже он так вспоминал о том, что побудило его совершить опасный эксперимент:

Позже он так вспоминал о том, что побудило его совершить опасный эксперимент:

«…Немалую роль в моём решении играло… то соображение, что о нас, профессорах и вообще учёных, обыкновенно думают повсюду, что мы говорим, советуем, но практическим делом владеть не умеем, что и нам, как щедринским генералам, всегда нужен мужик для того, чтобы делать дело, а иначе у нас всё из рук валится. Мне хотелось демонстрировать, что это мнение, быть может, справедливое в каких-то других отношениях, несправедливо в отношении к естествоиспытателям, которые всю жизнь проводят в лаборатории, на экскурсиях и вообще в исследованиях природы. Мы непременно должны уметь владеть практикой, и мне казалось, что это полезно демонстрировать так, чтобы всем стала когда-нибудь известна правда вместо предрассудка». Полёт Менделеева получил широкую огласку благодаря журналистам (в том числе и Гиляровскому), которые в красках рассказали о нём во всех крупных газетах Российской Империи, а учёный после этого полёта стал известен не только в узких кругах, но и по всей стране. В Московском политехническом Музее выставлена корзина воздушного шара, на котором великий химик совершил легендарный полёт.

Полёт Менделеева получил широкую огласку благодаря журналистам (в том числе и Гиляровскому), которые в красках рассказали о нём во всех крупных газетах Российской Империи, а учёный после этого полёта стал известен не только в узких кругах, но и по всей стране. В Московском политехническом Музее выставлена корзина воздушного шара, на котором великий химик совершил легендарный полёт. (Информация - из открытых

(Информация - из открытых

источников) Высоцкий рассказывал:

Высоцкий рассказывал:

"Не спалось. Вышел на улицу. Стою у фонаря. Направляется ко мне паренек. Смотрит как на икону:

"Дайте, пожалуйста автограф". А я злой, как черт. Иди ты, говорю... Недавно был в Монреале. Жил в отеле "Хилтон". И опять-таки мне не спалось. Выхожу на балкон покурить. Вижу, стоит поодаль мой любимый киноактер Чарльз Бронсон. Я к нему. Говорю по - французски: "Вы мой любимый артист..." И так далее... А тот мне в ответ: "Гет лост..." И я сразу вспомнил того парнишку..."

Недавно был в Монреале. Жил в отеле "Хилтон". И опять-таки мне не спалось. Выхожу на балкон покурить. Вижу, стоит поодаль мой любимый киноактер Чарльз Бронсон. Я к нему. Говорю по - французски: "Вы мой любимый артист..." И так далее... А тот мне в ответ: "Гет лост..." И я сразу вспомнил того парнишку..."

Заканчивая эту историю, Высоцкий говорил:

- Все-таки Бог есть!“ Этого котика, который осуждающе смотрит на нас, нарисовал Василий Поленов.

Этого котика, который осуждающе смотрит на нас, нарисовал Василий Поленов. В начале 1870-х годов художник жил в Париже, где вместе с коллегами по цеху создал керамическую мастерскую, в которой они расписывали посуду на продажу.

В начале 1870-х годов художник жил в Париже, где вместе с коллегами по цеху создал керамическую мастерскую, в которой они расписывали посуду на продажу.

В 1876 году Поленов вернулся в Россию.

Друг художника, издатель Федор Чижов писал в своем дневнике:

«Какие хорошие вещи привез с собой Вася [Поленов] своей работы… Теперь все выставляются в Академии, а потом будут выставляться в Москве. Очень хорошие, теперь входящие в моду тарелки и блюда фаянсовые, на которых пишут целые картинки каким-то новым способом и после обжигаются. На одном кот и кругом в бордюре события из кошачьей жизни».

Осенью того же года, на выставке в Академии художеств, блюдо с котом привлекло внимание Александра III. Император приобрел его и подарил своему 8-летнему сыну, будущему Николаю II, которому котик тоже очень понравился. Блюдо следовало вместе с ним из Аничкова дворца в Зимний, ныне же оно украшает стену в Павловском дворце. Спящая царевна

Спящая царевна

Васнецов писал картину почти 40 лет, но она так и не была завершена и простояла в мастерской художника до самой его смерти.

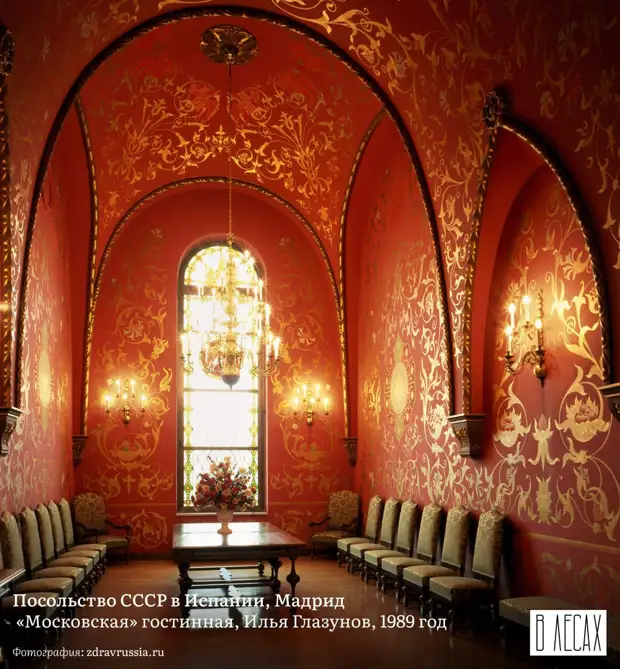

Васнецов писал картину почти 40 лет, но она так и не была завершена и простояла в мастерской художника до самой его смерти. Нынешний интерьер Российского посольства в Мадриде.

Нынешний интерьер Российского посольства в Мадриде.  Василий Лановой - советский и российский актёр театра и кино, мастер художественного слова, общественный деятель, театральный педагог.

Василий Лановой - советский и российский актёр театра и кино, мастер художественного слова, общественный деятель, театральный педагог. Он вернул его производителю — немецкой фирме "Зайдель и Науманн", чье представительство находилось в Чехии, вместе с письмом, в котором просил исправить поломку, согласно гарантии.

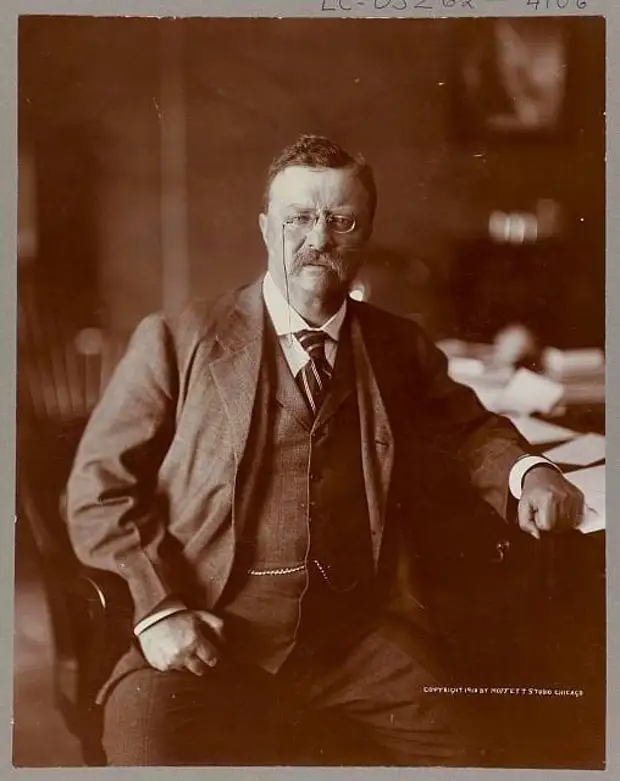

Он вернул его производителю — немецкой фирме "Зайдель и Науманн", чье представительство находилось в Чехии, вместе с письмом, в котором просил исправить поломку, согласно гарантии. Когда тираж уже был напечатан, руководитель кампании Рузвельта обнаружил эту запись. И понял катастрофическую ошибку – на использование фотографии не было получено разрешения от правообладателя.

Когда тираж уже был напечатан, руководитель кампании Рузвельта обнаружил эту запись. И понял катастрофическую ошибку – на использование фотографии не было получено разрешения от правообладателя.