В великом и могучем русском языке есть множество устойчивых выражений, которые используются в обиходе столетиями. Происхождение фразеологизмов связано с культурой, историей, традициями, пословицами, художественной литературой и прочим. Практически каждый день мы слышим от кого-то или же сами используем фразеологические обороты, порой даже не догадываясь об их настоящем значении. Где же на самом деле зимуют раки? Что такое белое каление? И кого хватает Кондратий? Об этом и многом другом — далее в обзоре.

«Заморить червячка»

Данный фразеологизм, означающий «легкий перекус», известен в нашей стране еще с середины XIX столетия. Одна из версий гласит, что это выражение пришло к нам из Франции, где выпивание натощак рюмки спиртного обозначалось фразой «tuer le ver», что дословно переводится как «убить червя». Такое выражение появилось неспроста, так как в то время считалось, что, выпив натощак спиртовую настойку, можно убить паразитов (гельминтов) в своем организме. Так как рюмку в основном выпивали перед едой, поэтому данный фразеологизм и начали ассоциировать с приемом пищи.

«Вилами по воде писано»

Славяне верили в мифических существ, которые назывались вилами.

В славянской мифологии вилами назывались мифические существа, обитающие в водоемах. Считалось, что они оставляли на поверхности воды некие предсказания. Кстати, в некоторых русских диалектах слово «вилы» означало «круги». Считается, что во время гадания люди бросали камни в воду и пытались предсказать будущее по размерам и пересечениям кругов на водной глади. Естественно, такие сомнительные предсказания крайне редко сбывались, поэтому выражение «вилами по воде писано» начало означать маловероятное событие.

«Довести до белого каления»

Слово «каление» попало к нам из кузнечного промысла, где оно означает сильное нагревание. Изначально металл приобретает красный оттенок, затем становится желто-оранжевым, а с еще большим увеличением температуры — белым. Так что белое каление является наивысшей степенью нагрева металла, когда он доходит до жидкого состояния. Со временем это выражение начали использовать в разговоре, когда хотели сказать, что кого-то привели в состояние крайнего раздражения. К слову, некоторые люди ошибочно произносят эту фразу как «довести до белого колена», но колени здесь абсолютно не причем.

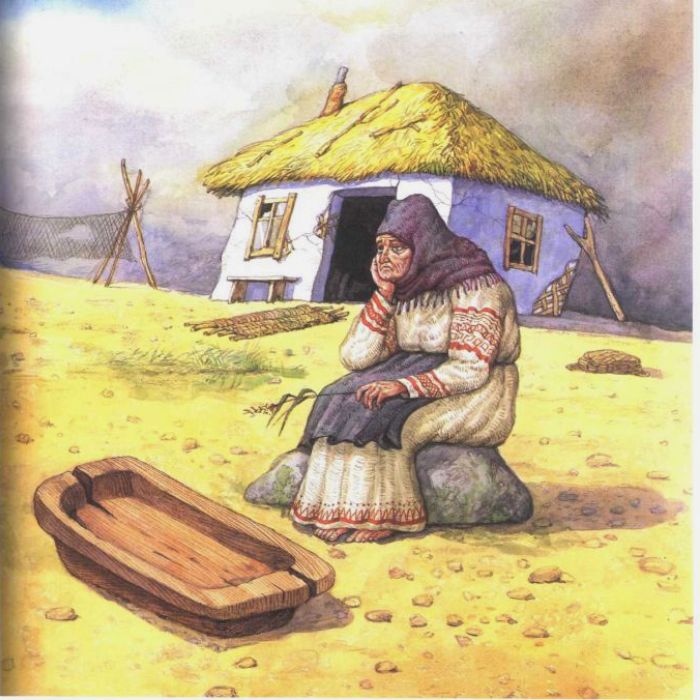

«Показать, где раки зимуют»

Богачи желали есть раков даже зимой, поэтому отправляли провинившихся крестьян на их ловлю в ледяную реку.

На Руси раки считались дорогим деликатесом, доступным преимущественно богачам, которые хотели полакомиться вкусной закуской как летом, так и зимой. И если в теплое время года ловля раков не составляла огромного труда, то вот зимой это было непростой задачей, так как они зарывались глубоко в илистое дно, где и зимовали. Поэтому такую работу обычно поручали провинившимся крестьянам, которые, замерзая в ледяной воде, нередко заболевали. Отсюда и пошло выражение «Покажу, где раки зимуют», означающее суровую расправу.

«Толочь воду в ступе»

Одна из версий гласит, что данный фразеологизм, который означает бесполезное занятие, был позаимствован из монастырского уклада. В качестве наказания провинившимся монахам давали задание — толочь воду в ступе. Это монотонное и бессмысленное занятие угнетало, заставляя задуматься о тщетности собственных усилий. Помимо этого, в Древней Руси был свадебный обряд, в котором молодая невеста демонстрировала свое смирение и трудолюбие, толча воду в ступе, пока вся жидкость не выплеснется.

Подобные действия на праздниках часто исполняли скоморохи, символизируя тщету человеческого существования. Также бытует мнение, что в былые времена славяне толкли воду, чтобы убрать из нее всю ненужную энергию для проведения различных обрядов.

«Чуть Кондратий не хватил»

Сейчас этот фразеологический оборот означает сильный испуг, хотя изначально данное выражение применяли, когда говорили о неожиданной смерти, например, от инсульта. А вообще данное выражение возникло благодаря Кондратию Афанасьевичу Булавину, возглавившему крупное восстание на Дону в 1707 году. Во время внезапного налета отряды Булавина истребили царское войско во главе с воеводой князем Долгоруким.

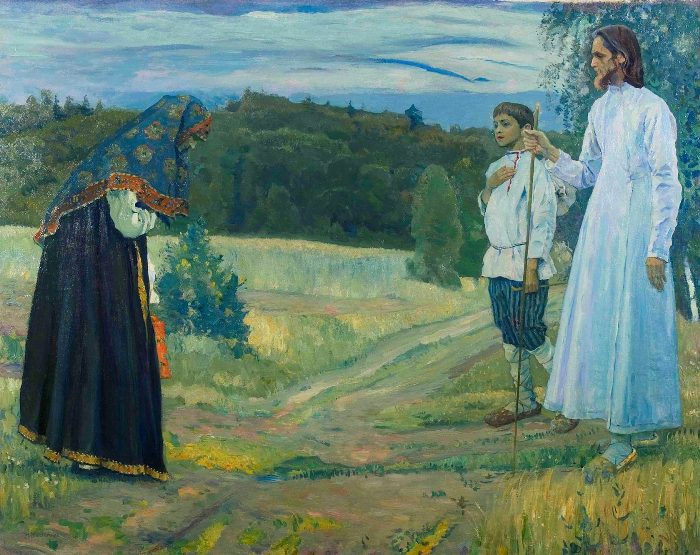

«Филькина грамота»

Считается, что выражение «филькина грамота» появилось в годы правления Ивана Грозного.

Появилось оно еще в начале XVI века, когда Митрополит московский Филипп, несогласный с жестокими и кровавыми реформами Ивана Грозного, распространял грамоты, направленные против государя. Узнав об этом, царь велел поймать Филиппа и заточить в монастыре, где впоследствии он был убит. С этого случая и повелось называть филькиной грамотой ничего не стоящий документ либо же фальшивку.

Большинство лингвистов связывают происхождение фразеологизма с периодом правления Ивана IV Васильевича. Исследователи полагают, что Иван Грозный называл «филиппками» или «филькиными грамотами» письма митрополита Филиппа II, в которых тот выступал в защиту угнетенных властью. Впрочем, эта теория подвергается сомнению. Филолог А.Н. Баранов утверждает, что язык является отражением сознания народа, а не правителей. Он считает маловероятным, что в массовом сознании письма к царю могли остаться под названием «филькина грамота».

В то же время, согласно «Толковому словарю живого великорусского языка» В.И. Даля, в диалектах русского языка «филькой» зачастую называли человека, не имеющего образования. Таким образом, происхождение фразеологизма «Филькина грамота» остается предметом научных споров. Но в народной речи это выражение означает бесполезный и ничего не значащий документ.

«Бить баклуши»

В Ярославской области есть музей баклуши.

На Руси баклушами называли обрубки древесины, из которых раньше делали мелкие предметы быта — ложки, чашки, детские погремушки и прочее. Процесс выделки утвари состоял из нескольких этапов, первым из которых было раскалывание чурбанов на баклуши. Это было не сложным занятием, поэтому бить баклуши было под силу даже ребенку. Отсюда и появилось значение — «заниматься легким делом», которое со временем превратилось в известный всем фразеологизм, означающий «безделье».

«Через пень-колоду»

По общепринятому мнению, этот фразеологизм зародился в среде лесорубов. Некоторые филологи выдвинули гипотезу, согласно которой изначально выражение «валить через пень колоду» означало «валить лес через подсеку». Подсечный метод, используемый для расчистки полей под посевы, заключался в вырубке леса до уровня пней и оставлении колод (стволов), которые затем выжигались. Такая работа требовала значительных физических затрат и времени, а также оставляла после себя огромные завалы. В условиях подсечного метода складирование колод не имело смысла, и они беспорядочно падали, пересекаясь с пнями. Отсюда, вероятно, и произошло выражение, означающее «делать что-то небрежно и беспорядочно».

«Перемывать кости»

Данный фразеологизм связан с древним обрядом перезахоронения умершего человека. Согласно верованиям некоторых народов, грешник, который не покаялся в своих грехах, мог после смерти превратиться в вампира и выбраться из могилы. Чтобы предотвратить это, некоторые родственники усопшего выкапывали его останки, а затем очищали их чистой водой, а в некоторых случаях вином или же молоком. Во время этого обряда они обсуждали жизнь и поступки умершего, что и нашло отражение во фразеологизме «перемывать кости», означающем «обсуждать кого-либо за глаза», причем часто в негативном ключе.

«Спустя рукава»

Раньше одежду шили с очень длинными рукавами, с которыми невозможно было работать.

В былые времена одежда изготавливалась с длинными, ниспадающими рукавами. У мужчин они могли достигать 95 см, а у женщин были еще длиннее – до 140 см. Естественно, в такой одежде работать было затруднительно, поэтому рукава зачастую закатывали. Отсюда и пошло выражение «спустя рукава», означающее «делать что-то небрежно, лениво, без должного старания».

«Собака на сене»

«Собака на сене лежит, сама не ест и другим не дает».

Фразеологизм «собака на сене» является сокращением пословицы «Собака на сене лежит, сама не ест и другим не дает». Считается, что ее сюжет позаимствован из басни Эзопа «Собака в яслях». В этой басне собака рьяно рычит на каждого, кто приближается к сену, хотя она сама его не ест. В переносном смысле фразеологизм означает «человека, который, обладая чем-либо, не использует это сам и не позволяет другим».

«Дело в шляпе»

История этого фразеологизма берет начало еще во времена существования Руси, где доставка почты осуществлялась исключительно гонцами, которые на своем пути зачастую сталкивались с грабителями. Чтобы в сохранности довезти письмо, важный документ или же «дело», как его тогда называли, до места назначения, его нередко зашивали в подкладку шляпы гонца. Оттуда и повелось, что фраза «дело в шляпе» означает, что дело близится к успешному завершению.

«Водить за нос»

Выражение «водить за нос» пришло к нам из азиатских стран.

Данный фразеологизм означает сознательное введение в заблуждение и продолжительный обман. Данное устойчивое выражение пришло к нам из азиатских стран, где верблюдам протыкали ноздри и продевали через них кольца, к которым прикрепляли веревку. Когда за эту веревку начинали тянуть, животное шло туда, куда надо, дабы избежать болезненных ощущений в носу. В европейских странах таким же образом управляли медведями и быками.

«Заговаривать зубы»

В давние времена работу врачей выполняли знахари, которые зачастую пользовались различными заговорами. С помощью специальных заговоров пытались утолить любую боль, в том числе и зубную. Естественно, это помогало крайне редко, поэтому выражение стало означать, что кто-то вводит в заблуждение, отвлекает внимание всякой ерундой.

Выражение «На обиженных воду возят» появилось еще во времена правления Императора Петра I. А история создания данной поговорки связана с тем, что в то время была очень востребована профессия водовоза. И особо деятельные работники данной сферы, решив обогатиться за счет граждан, начали поднимать цену на предоставление своих услуг. Император, узнав об этом, решил наказать наживающихся работников, издав указ — отныне вместо лошадей в телегу с водой запрягать скряг-водовозов. Естественно, ослушаться царского указа было нельзя.

Памятник водовозу в Санкт-Петербурге

В пословице «Отрезанный ломоть назад не прилепишь» сам ломоть олицетворяет человека, например, сына, начавшего жить отдельно от родителей в своем доме, редко навещающего своих родственников; дочку, выданную замуж в далекие края или переехавшую в дом к мужу; парня, призванного на военную службу, которого уже обрили налысо и так далее. Само слово ломоть возникло из-за того, что в былые времена хлеб не резали, а отламывали.

Фразеологизм «Вилами по воде писано», по одной из версий, появился благодаря славянской мифологии, согласно которой «вилы» - это обитающие в различных водоемах мифические существа, обладающие даром предсказывать судьбу человека. А вот вторая версия связана с гаданием, его суть заключалась в бросании камешков на воду, которые образовывали круги, вилы, по форме которых предрекали будущее. Так как данные предсказания очень редко сбывались, то это выражение стало означать какое-то событие или действие, которое навряд ли состоится в скором времени, да и вообще в будущем.

Фраза «Делу время, а потехе час» появилась еще на Руси во времена правления царя Алексея Михайловича, правда первая ее версия была с другим союзом: «Делу время и потехе час». Впервые данное выражение было записано в 1656 году в «Сборнике правил соколиной охоты», созданного по приказу царя. Алексей Михайлович очень любил данный вид охоты, называя его потехой. Причем это выражение царь записал собственноручно, в конце предисловия, чтобы напомнить, что всему свое время, причем делу больше времени, но и о потехе не стоит забывать.

Фразы типа «Напился в зюзю», «Как зюзя пьяный» и так далее, как ни странно, но появились с легкого пера Александра Сергеевича Пушкина. В его известном романе «Евгений Онегин» есть отрывок, где описывается Зарецкий — сосед Ленского.

С коня калмыцкого свалясь,

Как зюзя пьяный, и французам

Достался в плен...

Такое сравнение поэт придумал благодаря своему длительному нахождению в Псковской области, где под «зюзей» имелось в виду не что иное как свинья.Так что данные выражения являются синонимами «Напился как свинья» или «Напился до поросячьего визга».

«Зюзя» в Псковской области означает «свинья

[показать]

[показать]

Многим известно высказывание «Сирота Казанская», но не все знают его историю. А появилось оно еще во времена правления Ивана Грозного, когда он завоевал Казань. Тогда местная знать, чтобы добиться расположения и добродушия царя, пытались выдать себя за несчастных, убогих и обездоленных. С тех пор всех, кто специально прибедняется в целях выгоды, называют сиротой казанской.

Выражение «Сбиться с пантылыку» пришло к нам из Аттики, юго-восточной области Центральной Греции. Дело в том, что там есть гора с названием Пантелик, где были огромные запасы мрамора. Соответственно, из-за добычи ценной горной породы там появилось много гротов, пещер и лабиринтов, в которых легко можно было заблудиться.

Когда говорят: «И на старуху бывает проруха», то это означает, что кто-то допустил обидную и нелепую ошибку в какой-то работе. Здесь подчеркивается, что ошибиться может абсолютно любой человек, несмотря на опыт и сноровку. Кстати, на Руси «прорухой» называли неудачно выполненную работу, вследствие чего все это приводило к печальным последствиям и результатам.

Многие думают, что в выражении «Остаться с носом» как-то задействован наш орган, нос, но это не так. В данном контексте «нос» — это подношение, ноша. Эта поговорка описывает ситуацию, когда человек принес взятку для решения какого-то вопроса, а его дар не приняли либо вернули. Соответственно, вопрос не решен, а человек так и не отдал свое подношение или, говоря другими словами, остался с носом.

Выражением «Скатертью дорога» в наши дни обычно кого-то выгоняют вон в порыве злости или ссоры. А вот на Руси таким выражением провожали в дальний путь своих родных и любимых. Таким образом раньше желали путникам легкой дороги, прямой, без ухаб и крутых поворотов. В общем, чтоб дорога была широка и гладка, как скатертью застелена.

Носы в старину рубили регулярно, но ни один человек при этом не пострадал. /Фото: histograf.ru

Как известно, популярнейшее и сегодня выражение «зарубить на носу» означает «что-то хорошенько запомнить». А вот этимологию этой поговорки знает далеко не каждый, а в особенности тот факт, что к части человеческого тело оно вообще не имеет отношение. Все дело в том, что в данном выражении слово «нос» используется в ныне утерянном его значении – в старину так называли небольшую деревянную дощечку. С ее помощью. неписьменные крестьяне не упускали из виду какие-нибудь важные дела: они делали на ней заручки или набрасывали рисунки, поясняющие суть будущего действия.

Далеко не каждый знает, что ироничная характеристика «ситный» по отношению к другу имеет происхождение…от хлеба. Оказывается, что все дело в специфике приготовления качественной пшеничной сдобы. В рецептуру входила мука более тонкого помола, чем для ржаного хлеба, для достижения необходимой очистки от примесей использовалось не решето, а сито, которое в старину делали с более мелкими отверстиями. Именно поэтому хлеб, а позднее и друг «ситный» - имеется в виду, что он дороже, как в прямом, так и переносном смысле.

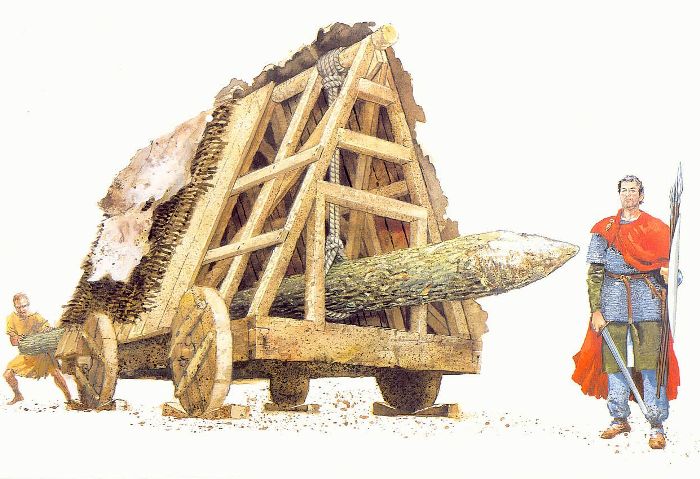

«Гол как сокол» употребляется в случае, когда необходимо сказать о крайней бедности и нищете. Вот только данная поговорка в привычном нам контексте к крылатым представителям фауны совершенно не имеет отношения. Оказывается «сокол» во времена Древней Руси обозначал не только птицу, но еще и стенобитное орудие.

Оно представляло собой большой цилиндрический предмет, который отливали из железа или вытачивали из дерева. Действовало оно так: таран подвешивался на цепях и раскачивался, пробивая стены и ворота вражеских укреплений таким образом. Конструктивно поверхность данного орудия оставляли ровной и гладкой, то есть – «голой». То есть выражением «гол как сокол» еще в те времена обозначался тот, у кого также ничего не было.Занимательный факт: это покажется поразительным, но это знаменитое выражение все-таки может относиться к вышеупомянутым птичкам. По утверждению орнитолов, соколы действительно время от времени линяют и сбрасывают большую часть своего оперения, оставаясь действительно голыми.

В наши дни про мастера или просто человека с большим опытом в какой-то сфере говорят: «На этом деле собаку съел». А вот в старые времена фраза звучала немного иначе и имела другой смысл. Раньше говорили фразу «Собаку съел, а хвостом подавился», означающую, что человек выполнил какое-то трудное дело, но из-за пустяка все пошло насмарку.

Выражение «Злачное место» повелось ещё на Руси. Как и сейчас, в те времена места, где наливают, стали называют злачными. А получилось это из-за того, что в основном хмельные напитки, а именно, квас и пиво, делали из злаков.

Выражение «Злачное место» появилось еще на Руси

На сегодняшний день выражение «Пускать пыль в глаза» означает казаться не тем, кем являешься на самом деле либо же создавать приукрашенное, а может и ложное впечатление о себе или своих способностях. Однако на Руси, когда и появилась эта фраза, смысл был другой. Во времена процветания кулачных боёв, бойцы, неуверенные в своих силах, вели себя нечестно по отношению к своим противникам, они действительно бросали в глаза соперников пыль или песок, который брали с собой на бой в маленьких мешочках.

==================================

Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А.И. Молоткова. — М.: Советская энциклопедия, 1968. — 543 с.

Фелицына В.П., Мокиенко В.М. Русские фразеологизмы. Лингвострановедческий словарь / Ин-т рус. яз. им. А.С. Пушкина. Под ред. Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова. — М.: Русский язык, 1990. — 220 с.