Владимир Иванович Гау (1816-1895). Акварельные портреты. Часть 5.

06-09-2023 22:13

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

Владимир Иванович Гау (1816-1895)

Акварельные портреты. Часть 5.

Портрет барона Егора Фёдоровича Мейендорфа (1794—1879). 1847 год.

Бумага, акварель.

Бумага, акварель.

Барон Егор Фёдорович Мейендорф (1794—1879) — генерал-адъютант, генерал от кавалерии. Президент Евангелическо-лютеранской генеральной консистории (1845—1879).

Родился 26 декабря 1794 года в Эстляндской губернии, происходил из немецко-балтийского баронского рода, старший сын генерал-майора барона Берендта Фридриха Рейнгольда Мейендорфа (1762—1836) от брака с Анной Гертрудой (1770—1841), урождённой Штакельберг.

Образование получил в училище колонновожатых, 27 января 1812 года произведён в прапорщики и во время Отечественной войны 1812 года принял деятельное участие в сражениях под Витебском и Смоленском, а по отступлении русских войск от Смоленска находился при отряде генерала Тучкова 3-го и награждён орденом св. Анны 4-й степени. В Бородинском сражении Мейендорф был тяжело ранен.

По выздоровлении принял участие в Заграничном походе, где был в сражениях под Люценом и Бауценом. За отличие в сражении под Кульмом Мейендорф был награждён орденом св. Владимира 4-й степени и Кульмским крестом. В чине подпоручика Мейендорф сражался под Лейпцигом, при Бриенне, Арси-сюр-Об и Фер-Шампенуазе.

В 1825 году Мейендорф был произведён в полковники и назначен командиром Малороссийского кирасирского полка, с которым в 1831 году участвовал в подавлении польского восстания 1831 года. В сражении при Грохове Мейендорф произвёл знаменитую кавалерийскую атаку на польский центр. За это блестящее дело 21 февраля 1831 года Мейендорф получил звание флигель-адъютанта и орден св. Георгия 4-й степени (№ 4524 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова)

«За отличие в сражении с польскими мятежниками под Гроховым в феврале 1831 года, где произвёл кавалерийскую атаку на центр польских войск, смял и рассеял два польских каре, защищавших батарею, прорвался сквозь три неприятельских линии и проскакал в тыл польской армии, к стенам Праги. Здесь, ввиду отсутствия поддержки, оказался отрезанным от русского отряда всеми польскими войсками. Не дав последним опомниться, с большим мужеством и отвагой совершил обратный прорыв.»

Произведённый 22 августа того же года в генерал-майоры и награждённый орденом св. Анны 1-й степени (императорская корона к сему ордену пожалована была в 1833 году), Мейендорф в мае 1833 года был назначен командиром лейб-гвардии Конного полка, которым командовал до декабря 1837 года, а в 1838 года — управляющим придворной конюшенной частью. 1 июня 1842 года Мейендорф был награждён званием генерал-адъютанта, 11 апреля 1843 года произведён в генерал-лейтенанты, в 1845 году назначен обер-шталмейстером двора Его Императорского Величества и президентом придворной конюшенной конторы, в 1853 году награждён орденом св. Александра Невского (алмазные знаки к сему ордену пожалованы в 1859 году).

В качестве знатока лошади и опытного кавалериста Мейендорф участвовал во многих комиссиях, имевших целью улучшение ремонта кавалерии и артиллерии. В 1856 году Мейендорф был произведён в генералы от кавалерии, в 1862 году назначен вторым шефом кирасирского принца Альберта Прусского полка. В 1868 году награждён орденом св. Владимира 1-й степени и в 1873 году — орденом св. Андрея Первозванного.

Среди прочих наград имел иностранные ордена « Pour le Mérite» (Пруссия), Гвельфов 1-й степени (Ганновер), Людовика (Гессен-Дармштадт), Большой крест Даннеброг (Дания), Красного орла (Пруссия), Короны (Вюртемберг), Слона (Дания).

Был женат (с 26.01.1834 года) — на Ольге Фёдоровне Потёмкиной (1809—1852), фрейлине, вдове генерал-адъютанта Я. А. Потёмкина; дочери сенатора Фёдора Максимовича Брискорна (1760—1819) от брака с Ольгой Константиновной Струковой (1776—1836), урождённая Маврогени.

Долли Фикельмон писала об их женитьбе:

«Генерал Мейендорф, которому для полноты жизни недостаёт только состояния, ищет богатую невесту. Прекрасные глаза маленькой Потёмкиной, как кажется, заставили его решиться, поскольку он настойчиво ухаживает за ней. Она понимает, что прежде чем плениться её глазами, он пленился её деньгами, по этой причине она и сторонится его, но в арсенале Мейендорфа — исключительно красивое лицо, известность, блестящая репутация военного и страстное желание нравиться.»

Ольга Фёдоровна вместе с мужем была знакома с А. С. Пушкиным; поэт был у них на балу в декабре 1836 года.

Умерла от рака груди в 1852 году.

В браке родились дети:

Николай (1835—1906), генерал от кавалерии.

Егор (1837—1841)

Феофил (1838—1919), генерал от кавалерии.

Кондратий (1840—1913)

Ольга (1841—1902), с 1861 года замужем за князем Иваном Юрьевичем Трубецким (1841—1915).

Фёдор (1842—1911), генерал-майор.

Елизавета (1843— ?), фрейлина двора, замужем (с 07.02.1873, Флоренция) за первым секретарем греческого посольства в Петербурге Михаилом Константиновичем Заграфо (1841). Их дочь Мария (1874—1933), была замужем за графом Александром Анатольевичем Орловым-Давыдовым.

Александр (1848—1907), генерал-лейтенант.

Родился 26 декабря 1794 года в Эстляндской губернии, происходил из немецко-балтийского баронского рода, старший сын генерал-майора барона Берендта Фридриха Рейнгольда Мейендорфа (1762—1836) от брака с Анной Гертрудой (1770—1841), урождённой Штакельберг.

Образование получил в училище колонновожатых, 27 января 1812 года произведён в прапорщики и во время Отечественной войны 1812 года принял деятельное участие в сражениях под Витебском и Смоленском, а по отступлении русских войск от Смоленска находился при отряде генерала Тучкова 3-го и награждён орденом св. Анны 4-й степени. В Бородинском сражении Мейендорф был тяжело ранен.

По выздоровлении принял участие в Заграничном походе, где был в сражениях под Люценом и Бауценом. За отличие в сражении под Кульмом Мейендорф был награждён орденом св. Владимира 4-й степени и Кульмским крестом. В чине подпоручика Мейендорф сражался под Лейпцигом, при Бриенне, Арси-сюр-Об и Фер-Шампенуазе.

В 1825 году Мейендорф был произведён в полковники и назначен командиром Малороссийского кирасирского полка, с которым в 1831 году участвовал в подавлении польского восстания 1831 года. В сражении при Грохове Мейендорф произвёл знаменитую кавалерийскую атаку на польский центр. За это блестящее дело 21 февраля 1831 года Мейендорф получил звание флигель-адъютанта и орден св. Георгия 4-й степени (№ 4524 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова)

«За отличие в сражении с польскими мятежниками под Гроховым в феврале 1831 года, где произвёл кавалерийскую атаку на центр польских войск, смял и рассеял два польских каре, защищавших батарею, прорвался сквозь три неприятельских линии и проскакал в тыл польской армии, к стенам Праги. Здесь, ввиду отсутствия поддержки, оказался отрезанным от русского отряда всеми польскими войсками. Не дав последним опомниться, с большим мужеством и отвагой совершил обратный прорыв.»

Произведённый 22 августа того же года в генерал-майоры и награждённый орденом св. Анны 1-й степени (императорская корона к сему ордену пожалована была в 1833 году), Мейендорф в мае 1833 года был назначен командиром лейб-гвардии Конного полка, которым командовал до декабря 1837 года, а в 1838 года — управляющим придворной конюшенной частью. 1 июня 1842 года Мейендорф был награждён званием генерал-адъютанта, 11 апреля 1843 года произведён в генерал-лейтенанты, в 1845 году назначен обер-шталмейстером двора Его Императорского Величества и президентом придворной конюшенной конторы, в 1853 году награждён орденом св. Александра Невского (алмазные знаки к сему ордену пожалованы в 1859 году).

В качестве знатока лошади и опытного кавалериста Мейендорф участвовал во многих комиссиях, имевших целью улучшение ремонта кавалерии и артиллерии. В 1856 году Мейендорф был произведён в генералы от кавалерии, в 1862 году назначен вторым шефом кирасирского принца Альберта Прусского полка. В 1868 году награждён орденом св. Владимира 1-й степени и в 1873 году — орденом св. Андрея Первозванного.

Среди прочих наград имел иностранные ордена « Pour le Mérite» (Пруссия), Гвельфов 1-й степени (Ганновер), Людовика (Гессен-Дармштадт), Большой крест Даннеброг (Дания), Красного орла (Пруссия), Короны (Вюртемберг), Слона (Дания).

Был женат (с 26.01.1834 года) — на Ольге Фёдоровне Потёмкиной (1809—1852), фрейлине, вдове генерал-адъютанта Я. А. Потёмкина; дочери сенатора Фёдора Максимовича Брискорна (1760—1819) от брака с Ольгой Константиновной Струковой (1776—1836), урождённая Маврогени.

Долли Фикельмон писала об их женитьбе:

«Генерал Мейендорф, которому для полноты жизни недостаёт только состояния, ищет богатую невесту. Прекрасные глаза маленькой Потёмкиной, как кажется, заставили его решиться, поскольку он настойчиво ухаживает за ней. Она понимает, что прежде чем плениться её глазами, он пленился её деньгами, по этой причине она и сторонится его, но в арсенале Мейендорфа — исключительно красивое лицо, известность, блестящая репутация военного и страстное желание нравиться.»

Ольга Фёдоровна вместе с мужем была знакома с А. С. Пушкиным; поэт был у них на балу в декабре 1836 года.

Умерла от рака груди в 1852 году.

В браке родились дети:

Николай (1835—1906), генерал от кавалерии.

Егор (1837—1841)

Феофил (1838—1919), генерал от кавалерии.

Кондратий (1840—1913)

Ольга (1841—1902), с 1861 года замужем за князем Иваном Юрьевичем Трубецким (1841—1915).

Фёдор (1842—1911), генерал-майор.

Елизавета (1843— ?), фрейлина двора, замужем (с 07.02.1873, Флоренция) за первым секретарем греческого посольства в Петербурге Михаилом Константиновичем Заграфо (1841). Их дочь Мария (1874—1933), была замужем за графом Александром Анатольевичем Орловым-Давыдовым.

Александр (1848—1907), генерал-лейтенант.

Портрет князя Виктор Илларионовича Васильчикова (1820-1878). 1847 год.

Бумага, акварель.

Бумага, акварель.

Князь Виктор Иларионович (Илларионович) Васильчиков (3 [15] мая 1820 года — 5 [17] октября 1878 года) — русский генерал, участник Крымской войны.

Сын героя Наполеоновских войн князя Илариона Васильевича Васильчикова, родился 3(15) мая 1820 года и по окончании Пажеского корпуса 8 августа 1839 года был определён на службу корнетом в Лейб-гвардии Конный полк.

В 1842 году Васильчиков был прикомандирован к отдельному Кавказскому корпусу, где исполнял обязанности адъютанта генерала Павла Христофоровича Граббе, и в течение года принимал участие в ряде экспедиций против горцев, выказав себя отважным офицером.

Пожалованный 16 января 1844 года, по возвращении с Кавказа флигель-адъютантом к Его Императорскому Величеству, сопровождал императора в мае того же года в поездке в Берлин, Гаагу и Лондон. В 1844—1845 годах направлялся в различные губернии для наблюдения за рекрутскими наборами. В 1845 году состоял в свите Николая I в поездке по итальянским государствам.

20 июня 1849 году направлен в действующую армию, где состоял при генерал-фельдмаршале князе Паскевиче в походе против венгров. 13 июля был послан с депешами к императору, затем командирован в драгунский корпус, с которым участвовал в боевых действиях. 7 августа 1849 года произведён в полковники. За боевые отличия был награждён орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом.

В июне 1853 года, при начале осложнений с Турцией, Васильчиков был послан императором Николаем I в Бухарест к командующему Южной армией князю Горчакову для передачи ему личных взглядов государя на политическое положение и проведения их на месте путём соответствующих им распоряжений главнокомандующего. По очищении нами Дунайских княжеств Васильчиков вместе с 12-й пехотной дивизией прибыл в Крым и в ноябре 1854 года, по настоянию великих князей Николая и Михаила Николаевичей, лично убедившихся в неурядице и отсутствии всяких распоряжений по гарнизону Севастополя со стороны начальника штаба генерал-лейтенанта Моллера и помощника его, полковника Попова, Васильчиков был назначен исполняющим дела начальника штаба севастопольского гарнизона.

Васильчиков принял это назначение при самых тяжёлых условиях: главнокомандующий князь Меншиков неоднократно выказывал ему своё нерасположение, в осаждённом городе не было единоначалия, начальники отдельных частей обороны действовали вполне самостоятельно и были скорее во враждебных друг к другу отношениях. Васильчиков, по словам генерал-адъютанта А. П. Хрущёва: «имел много прекрасных качеств и принял возложенную на него обязанность с душевным желанием пользы и добра. Ему недоставало только опытности и твёрдости характера».

Тем не менее он успешно справился с делом и прежде всего обратил внимание на состояние перевязочных пунктов и облегчение участи раненых. Для этого он обратился с горячим воззванием к частной благотворительности и сумел привлечь к ней жителей Севастополя. Быстро явились постели, белье, бинты, корпия, посуда и частные и общественные дома под лазареты; выпущенные арестанты составили отличную и самоотверженную прислугу, женщины стали сёстрами милосердия; продовольствие улучшилось благодаря пожертвованиям торговцев. Затем он урегулировал наряд войск на дневные и ночные работы. Наконец, он принял все меры к тому, чтобы сократить напрасную трату снарядов и пороха, грозившую оставить осаждённый город без боевых припасов, и вообще согласовать удовлетворение насущных интересов двух враждовавших в нём ведомств, морского и сухопутного.

Вниманием к нуждам гарнизона и госпиталей Васильчиков снискал себе большую популярность в войсках. Его деятельность казалась настолько необходимой, что однажды адмирал Нахимов, на предупреждение о грозившей ему опасности, сказал:

«Не то вы говорите-с, убьют-с меня, убьют-с вас, это ничего-с, а вот если израсходуют князя Васильчикова — это беда-с: без него не сдобровать Севастополю.»

Особую же распорядительность проявил Васильчиков в организации перехода гарнизона в одну ночь на Северную сторону, приняв на себя всю ответственность за эту трудную и рискованную операцию, так как князь Горчаков не пожелал подписать диспозицию для очищения Севастополя и предложил сделать это Васильчикову. Князь последним перешёл мост на северную сторону из горящего под огненным дождём города.

Здоровье князя было расстроено, и в 1861 году, он был уволен по болезни в бессрочный отпуск за границу.

16 июля 1867 года он подал прошение об отказе от службы и решил посвятить себя сельскому хозяйству в своём имении Лебедянского уезда Тамбовской губернии.

Достиг больших успехов в сельском хозяйстве и приобрёл репутацию знатока этого дела, к которому за советом обращались как частные лица, так и государственные чиновники.

В отставке много занимался литературной деятельностью, печатал статьи и брошюры по сельскохозяйственным вопросам, среди них стоит особо отметить: «Несколько слов о вольнонаёмном труде», «Не угодно ли Вам?».

Умер 5 (17) октября 1878 года. За год до смерти Васильчиков составил записку «О том, почему русское оружие постоянно терпело неудачи и на Дунае и в Крыму в 1853—1855 годах». Причины их Васильчиков усматривает, главным образом, в дурной стратегической подготовке военных действий и эпиграфом записки ставит «аксиому»: «Победа неизменно даётся тому, кто в назначенный день умеет сосредоточить наиболее сил на предусмотренном театре действий».

Сын героя Наполеоновских войн князя Илариона Васильевича Васильчикова, родился 3(15) мая 1820 года и по окончании Пажеского корпуса 8 августа 1839 года был определён на службу корнетом в Лейб-гвардии Конный полк.

В 1842 году Васильчиков был прикомандирован к отдельному Кавказскому корпусу, где исполнял обязанности адъютанта генерала Павла Христофоровича Граббе, и в течение года принимал участие в ряде экспедиций против горцев, выказав себя отважным офицером.

Пожалованный 16 января 1844 года, по возвращении с Кавказа флигель-адъютантом к Его Императорскому Величеству, сопровождал императора в мае того же года в поездке в Берлин, Гаагу и Лондон. В 1844—1845 годах направлялся в различные губернии для наблюдения за рекрутскими наборами. В 1845 году состоял в свите Николая I в поездке по итальянским государствам.

20 июня 1849 году направлен в действующую армию, где состоял при генерал-фельдмаршале князе Паскевиче в походе против венгров. 13 июля был послан с депешами к императору, затем командирован в драгунский корпус, с которым участвовал в боевых действиях. 7 августа 1849 года произведён в полковники. За боевые отличия был награждён орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом.

В июне 1853 года, при начале осложнений с Турцией, Васильчиков был послан императором Николаем I в Бухарест к командующему Южной армией князю Горчакову для передачи ему личных взглядов государя на политическое положение и проведения их на месте путём соответствующих им распоряжений главнокомандующего. По очищении нами Дунайских княжеств Васильчиков вместе с 12-й пехотной дивизией прибыл в Крым и в ноябре 1854 года, по настоянию великих князей Николая и Михаила Николаевичей, лично убедившихся в неурядице и отсутствии всяких распоряжений по гарнизону Севастополя со стороны начальника штаба генерал-лейтенанта Моллера и помощника его, полковника Попова, Васильчиков был назначен исполняющим дела начальника штаба севастопольского гарнизона.

Васильчиков принял это назначение при самых тяжёлых условиях: главнокомандующий князь Меншиков неоднократно выказывал ему своё нерасположение, в осаждённом городе не было единоначалия, начальники отдельных частей обороны действовали вполне самостоятельно и были скорее во враждебных друг к другу отношениях. Васильчиков, по словам генерал-адъютанта А. П. Хрущёва: «имел много прекрасных качеств и принял возложенную на него обязанность с душевным желанием пользы и добра. Ему недоставало только опытности и твёрдости характера».

Тем не менее он успешно справился с делом и прежде всего обратил внимание на состояние перевязочных пунктов и облегчение участи раненых. Для этого он обратился с горячим воззванием к частной благотворительности и сумел привлечь к ней жителей Севастополя. Быстро явились постели, белье, бинты, корпия, посуда и частные и общественные дома под лазареты; выпущенные арестанты составили отличную и самоотверженную прислугу, женщины стали сёстрами милосердия; продовольствие улучшилось благодаря пожертвованиям торговцев. Затем он урегулировал наряд войск на дневные и ночные работы. Наконец, он принял все меры к тому, чтобы сократить напрасную трату снарядов и пороха, грозившую оставить осаждённый город без боевых припасов, и вообще согласовать удовлетворение насущных интересов двух враждовавших в нём ведомств, морского и сухопутного.

Вниманием к нуждам гарнизона и госпиталей Васильчиков снискал себе большую популярность в войсках. Его деятельность казалась настолько необходимой, что однажды адмирал Нахимов, на предупреждение о грозившей ему опасности, сказал:

«Не то вы говорите-с, убьют-с меня, убьют-с вас, это ничего-с, а вот если израсходуют князя Васильчикова — это беда-с: без него не сдобровать Севастополю.»

Особую же распорядительность проявил Васильчиков в организации перехода гарнизона в одну ночь на Северную сторону, приняв на себя всю ответственность за эту трудную и рискованную операцию, так как князь Горчаков не пожелал подписать диспозицию для очищения Севастополя и предложил сделать это Васильчикову. Князь последним перешёл мост на северную сторону из горящего под огненным дождём города.

Здоровье князя было расстроено, и в 1861 году, он был уволен по болезни в бессрочный отпуск за границу.

16 июля 1867 года он подал прошение об отказе от службы и решил посвятить себя сельскому хозяйству в своём имении Лебедянского уезда Тамбовской губернии.

Достиг больших успехов в сельском хозяйстве и приобрёл репутацию знатока этого дела, к которому за советом обращались как частные лица, так и государственные чиновники.

В отставке много занимался литературной деятельностью, печатал статьи и брошюры по сельскохозяйственным вопросам, среди них стоит особо отметить: «Несколько слов о вольнонаёмном труде», «Не угодно ли Вам?».

Умер 5 (17) октября 1878 года. За год до смерти Васильчиков составил записку «О том, почему русское оружие постоянно терпело неудачи и на Дунае и в Крыму в 1853—1855 годах». Причины их Васильчиков усматривает, главным образом, в дурной стратегической подготовке военных действий и эпиграфом записки ставит «аксиому»: «Победа неизменно даётся тому, кто в назначенный день умеет сосредоточить наиболее сил на предусмотренном театре действий».

Портрет графа Карла Людвига Габриэля

Бонавентуры фон Фикельмона (1777-1857). 1837 год.

Бумага, акварель.

Бонавентуры фон Фикельмона (1777-1857). 1837 год.

Бумага, акварель.

Граф Карл Людвиг Габриэль Бонавентура фон Фикельмон (23 марта 1777 года, замок Дьёз, Франция — 7 апреля 1857 года, Венеция) — австрийский государственный деятель французского происхождения, дипломат, писатель, генерал кавалерии австрийской службы (3 марта 1843 года). Министр-президент Австрийской империи в 1848 году.

Фикельмон происходил из небогатой старинной бельгийско-лотарингской семьи Фикельмонов. Дом Фикельмон известен с XI века. Дед и отец Карла Людвига были французскими подданными, но служили в австрийской армии. Образование Карл-Людвиг получил в коллеже в Нанси. Эмигрировал из Франции вместе с отцом в 1792 году. В этом же году поступил в Австрии в драгунский полк Латура. В звании полковника с 1809 года. В Испании (1812—1813 годы) воевал в армии генерала Кастаньоса в качестве командира полка. Вернулся из Испании в Австрию в 1813 году. Произведён в генерал-майоры 27 февраля 1814 года. В 1815 году был командиром конницы корпуса генерала Фримона, с ним дошёл до Лиона. По отзыву герцога Веллингтона, Фикельмон был самым лучшим кавалерийским генералом, которого тот когда-либо знал.

Позже, не выходя в отставку, Фикельмон перешёл на дипломатическую службу. Был военным атташе (по другим сведениям — посланником) в Швеции. В 1819 году — австрийский посланник во Флоренции. Там познакомился с семьёй Хитрово и в 1821 году женился на Доротее (Долли) Тизенгаузен (1804-1863), дочери Елизаветы Михайловны Хитрово (1783-1839).

Состоял при штабе армии Фримона в 1821 году во время подавления неаполитанской революции. С 1821 по 1829 годы был дипломатическим представителем Австрии в Неаполе. В начале 1829 года был послан Меттернихом в Петербург для выяснения возможности сближения Австрии и России в ущерб союзу последней с Англией и Францией. Поручение Фикельмон выполнил успешно, лично встретившись с императором. Весной 1829 года Николай I через русского посла в Вене Д. П. Татищева передал пожелание видеть Фикельмона послом в Санкт-Петербурге. 18 января 1830 года Фикельмон был произведён в чин фельдмаршала-лейтенанта австрийской армии. В ноябре 1833 года послу был пожалован орден Андрея Первозванного.

В 1839 году был вызван в Вену и временно замещал Меттерниха на посту канцлера, после возвратился в Петербург. В 1840 году оставил свой пост в России. При отъезде получил бриллиантовые знаки к ордену Андрея Первозванного.

В Вене был назначен на пост Staats und Konferenzminister (приблизительно соответствовал должности министра без портфеля), до 1848 года выполнял различные дипломатические поручения. По мнению его жены, Дарьи Фёдоровны, Фикельмон в этот период был фактически отстранён Меттернихом от серьёзной политической деятельности. Во время революции 1848 года Фикельмон вошёл в состав первого конституционного кабинета. После отставки графа Коловрата ненадолго стал председателем совета министров. Вскоре был пущен слух о том, что Фикельмон «продался России». 22 апреля 1848 года его жена писала Екатерине Тизенгаузен:

«…я не в состоянии сказать, как я страдаю от этой ненависти ко всему русскому. Если бы я не была убеждена, что приношу пользу Фикельмону <…> я бы уехала, чтобы не предполагали, что моё влияние может внушить ему пристрастие к России. Это стесняет меня в повседневной жизни, я едва решаюсь видеться со здешними русскими, настолько у меня велика боязнь ему навредить».

В отставку вышел 3 мая 1848 года после демонстрации студентов, направленной против министра-русофила, политического деятеля школы Меттерниха, каким считался Фикельмон. Его дом накануне на несколько часов был осаждён демонстрантами, власти и национальная гвардия устранились от решения конфликта, а войска Фикельмон не вызывал, чтобы избежать кровопролития. Политикой Фикельмон более не занимался. Жил в Вене, а с 1855 года — в Венеции, где вместе с зятем, князем Кляри-и-Альдринген владел дворцом (palazzo Clary).

Последние годы жизни отдал литературной деятельности. П. И. Бартенев писал о Фикельмоне:

«Подобно графу С. Р. Воронцову, считал он, что лукавство вовсе не надёжное орудие дипломата, который больше выиграет в делах своих, коль скоро успеет снискать уважение в обществе качествами ума и сердца своего.»

Фикельмон всегда оставался последовательным русофилом.

К Николаю I сохранил на всю жизнь благоговейное отношение, считая его воплощением непреклонной воли. Несмотря на это, в своих произведениях Фикельмон резко критиковал позицию императора в восточном вопросе, что, однако, не помешало ему поддерживать Россию во время Крымской войны.

Фикельмон происходил из небогатой старинной бельгийско-лотарингской семьи Фикельмонов. Дом Фикельмон известен с XI века. Дед и отец Карла Людвига были французскими подданными, но служили в австрийской армии. Образование Карл-Людвиг получил в коллеже в Нанси. Эмигрировал из Франции вместе с отцом в 1792 году. В этом же году поступил в Австрии в драгунский полк Латура. В звании полковника с 1809 года. В Испании (1812—1813 годы) воевал в армии генерала Кастаньоса в качестве командира полка. Вернулся из Испании в Австрию в 1813 году. Произведён в генерал-майоры 27 февраля 1814 года. В 1815 году был командиром конницы корпуса генерала Фримона, с ним дошёл до Лиона. По отзыву герцога Веллингтона, Фикельмон был самым лучшим кавалерийским генералом, которого тот когда-либо знал.

Позже, не выходя в отставку, Фикельмон перешёл на дипломатическую службу. Был военным атташе (по другим сведениям — посланником) в Швеции. В 1819 году — австрийский посланник во Флоренции. Там познакомился с семьёй Хитрово и в 1821 году женился на Доротее (Долли) Тизенгаузен (1804-1863), дочери Елизаветы Михайловны Хитрово (1783-1839).

Состоял при штабе армии Фримона в 1821 году во время подавления неаполитанской революции. С 1821 по 1829 годы был дипломатическим представителем Австрии в Неаполе. В начале 1829 года был послан Меттернихом в Петербург для выяснения возможности сближения Австрии и России в ущерб союзу последней с Англией и Францией. Поручение Фикельмон выполнил успешно, лично встретившись с императором. Весной 1829 года Николай I через русского посла в Вене Д. П. Татищева передал пожелание видеть Фикельмона послом в Санкт-Петербурге. 18 января 1830 года Фикельмон был произведён в чин фельдмаршала-лейтенанта австрийской армии. В ноябре 1833 года послу был пожалован орден Андрея Первозванного.

В 1839 году был вызван в Вену и временно замещал Меттерниха на посту канцлера, после возвратился в Петербург. В 1840 году оставил свой пост в России. При отъезде получил бриллиантовые знаки к ордену Андрея Первозванного.

В Вене был назначен на пост Staats und Konferenzminister (приблизительно соответствовал должности министра без портфеля), до 1848 года выполнял различные дипломатические поручения. По мнению его жены, Дарьи Фёдоровны, Фикельмон в этот период был фактически отстранён Меттернихом от серьёзной политической деятельности. Во время революции 1848 года Фикельмон вошёл в состав первого конституционного кабинета. После отставки графа Коловрата ненадолго стал председателем совета министров. Вскоре был пущен слух о том, что Фикельмон «продался России». 22 апреля 1848 года его жена писала Екатерине Тизенгаузен:

«…я не в состоянии сказать, как я страдаю от этой ненависти ко всему русскому. Если бы я не была убеждена, что приношу пользу Фикельмону <…> я бы уехала, чтобы не предполагали, что моё влияние может внушить ему пристрастие к России. Это стесняет меня в повседневной жизни, я едва решаюсь видеться со здешними русскими, настолько у меня велика боязнь ему навредить».

В отставку вышел 3 мая 1848 года после демонстрации студентов, направленной против министра-русофила, политического деятеля школы Меттерниха, каким считался Фикельмон. Его дом накануне на несколько часов был осаждён демонстрантами, власти и национальная гвардия устранились от решения конфликта, а войска Фикельмон не вызывал, чтобы избежать кровопролития. Политикой Фикельмон более не занимался. Жил в Вене, а с 1855 года — в Венеции, где вместе с зятем, князем Кляри-и-Альдринген владел дворцом (palazzo Clary).

Последние годы жизни отдал литературной деятельности. П. И. Бартенев писал о Фикельмоне:

«Подобно графу С. Р. Воронцову, считал он, что лукавство вовсе не надёжное орудие дипломата, который больше выиграет в делах своих, коль скоро успеет снискать уважение в обществе качествами ума и сердца своего.»

Фикельмон всегда оставался последовательным русофилом.

К Николаю I сохранил на всю жизнь благоговейное отношение, считая его воплощением непреклонной воли. Несмотря на это, в своих произведениях Фикельмон резко критиковал позицию императора в восточном вопросе, что, однако, не помешало ему поддерживать Россию во время Крымской войны.

Портрет барона Фёдора Петровича Оффенберга (1789—1857). 1847 год.

Бумага, акварель.

Бумага, акварель.

Барон Фёдор Петрович Оффенберг (1789—1857) — генерал от кавалерии, командир 3-го пехотного корпуса, участник Наполеоновских войн.

Родился в 1789 году, происходил из дворян Курляндской губернии, сын барона Петра-Георга фон Оффенберга. Образование получил в частном учебном заведении и 5 августа 1808 года вступил прапорщиком в Псковский драгунский полк.

В 1809 году Оффенберг находился в рядах австрийской армии, которая в это время вела войну с Наполеоном и принимал участие в нескольких сражениях. 8 мая 1811 года произведён в поручики и 8 мая 1812 года — в штабс-капитаны.

Вслед за тем Оффенберг принимал участие в Отечественной войне 1812 года и последующих Заграничных походах. За отличие 28 января 1813 года произведён в капитаны и 2 октября того же года — в майоры. 16 апреля 1816 года переведён ротмистром в Лейб-гвардии Гусарский полк. 17 мая 1818 года получил чин полковника.

С 11 ноября 1819 года Оффенберг командовал Павлоградским гусарским полком, 2 октября 1827 года получил в командование 1-ю бригаду 4-й гусарский дивизии. 2 октября 1827 года произведён в генерал-майоры.

Назначенный 21 апреля 1828 года командиром Лейб-гвардии Конного полка (утверждён в должности 9 февраля 1829 года) Оффенберг во главе его в 1831 году сражался в Польше с повстанцами. Полком он командовал до 27 мая 1833 года.

Во всё последующее правление Императора Николая I Оффенберг занимал ряд важных командных должностей. Так с 1 июня 1833 года он был командиром 1-й лёгкой кавалерийской дивизии, 6 декабря 1835 года произведён в генерал-лейтенанты, в 1843 году недолго командовал Сводным кавалерийским корпусом, а с 27 мая 1843 года занимал ту же должность в 1-м резервном кавалерийском корпусе. С 3 ноября 1849 по 25 августа 1850 года находился в отпуске, после чего получил в командование 3-й пехотный корпус. 28 мая 1851 года произведён в генералы от кавалерии. С 3 ноября 1853 года состоял по кавалерии без должности и 26 августа 1856 года назначен членом Генерал-аудиториата.

Скончался в январе 1857 года, из списков исключён 21 января.

Жена (с 21 апреля (3 мая) 1829 года) — Екатерина Павловна Бибикова (1810—05.04.1900), фрейлина двора, дочь подполковника Павла Гавриловича Бибикова (1784—1812) от его брака с Елизаветой Андреевной Захаржевской (1788—1857). После второго замужества матери, (с 1817 года она была замужем за графом А. Х. Бенкендорфом), воспитывалась у бабушки Екатерины Александровны Бибиковой (1767-1833) в Москве. Будучи её любимой внучкой, получила от неё в приданое 1500 душ крестьян, ей же вместе с сестрой в наследство перешла в 1835 году городская усадьба Бибиковых. По словам М. М. Бакунина, Бибикова была довольна, что жених внучки немец, и говорила, «немец и с маленьким состоянием проживёт хорошо, а русский и большее промотает, и что, как этому немцу почти под сорок лет, то постоянно будет любить жену». По отзыву современников, баронесса Оффенберг была высокого роста, белокурая, весёлая, но не красивая. Последние годы жизни проживала в Дрездене, где и умерла.

Дети:

Екатерина (15.07.1830—1888) , крещена 20 июля 1830 года в Благовещенской церкви Конногвардейского полка при восприемстве графа А. Х. Бенкендорфа и Е. А. Бибиковой; фрейлина двора (1849), замужем (с 1856 года) за путешественником П. А. Чихачёвым (1812—1892).

Елизавета (28.07.1831—26.04.1906) , крещена 24 августа 1831 года в Благовещенской церкви Конногвардейского полка при восприемстве графа А. Х. Бенкендорфа и Е. А. Бибиковой; фрейлина двора (1855), умерла в Дрездене от рака желудка, похоронена в имении Иллиен в Курляндии.

Пётр (23.09.1832— ?), крещён 10 октября 1832 года в Благовещенской церкви Конногвардейского полка при восприемстве барона И. П. Оффенберга и Е. А. Бибиковой.

Елена (1834— ?), фрейлина двора (1855), замужем (с 18 апреля 1858 года) за бароном Иоганном фон Кеннериц, саксонским посланником.

Александр (12.10.1835—26.02.1900), генерал-лейтенант, командовал 2-й кавалерийской дивизией.

Родился в 1789 году, происходил из дворян Курляндской губернии, сын барона Петра-Георга фон Оффенберга. Образование получил в частном учебном заведении и 5 августа 1808 года вступил прапорщиком в Псковский драгунский полк.

В 1809 году Оффенберг находился в рядах австрийской армии, которая в это время вела войну с Наполеоном и принимал участие в нескольких сражениях. 8 мая 1811 года произведён в поручики и 8 мая 1812 года — в штабс-капитаны.

Вслед за тем Оффенберг принимал участие в Отечественной войне 1812 года и последующих Заграничных походах. За отличие 28 января 1813 года произведён в капитаны и 2 октября того же года — в майоры. 16 апреля 1816 года переведён ротмистром в Лейб-гвардии Гусарский полк. 17 мая 1818 года получил чин полковника.

С 11 ноября 1819 года Оффенберг командовал Павлоградским гусарским полком, 2 октября 1827 года получил в командование 1-ю бригаду 4-й гусарский дивизии. 2 октября 1827 года произведён в генерал-майоры.

Назначенный 21 апреля 1828 года командиром Лейб-гвардии Конного полка (утверждён в должности 9 февраля 1829 года) Оффенберг во главе его в 1831 году сражался в Польше с повстанцами. Полком он командовал до 27 мая 1833 года.

Во всё последующее правление Императора Николая I Оффенберг занимал ряд важных командных должностей. Так с 1 июня 1833 года он был командиром 1-й лёгкой кавалерийской дивизии, 6 декабря 1835 года произведён в генерал-лейтенанты, в 1843 году недолго командовал Сводным кавалерийским корпусом, а с 27 мая 1843 года занимал ту же должность в 1-м резервном кавалерийском корпусе. С 3 ноября 1849 по 25 августа 1850 года находился в отпуске, после чего получил в командование 3-й пехотный корпус. 28 мая 1851 года произведён в генералы от кавалерии. С 3 ноября 1853 года состоял по кавалерии без должности и 26 августа 1856 года назначен членом Генерал-аудиториата.

Скончался в январе 1857 года, из списков исключён 21 января.

Жена (с 21 апреля (3 мая) 1829 года) — Екатерина Павловна Бибикова (1810—05.04.1900), фрейлина двора, дочь подполковника Павла Гавриловича Бибикова (1784—1812) от его брака с Елизаветой Андреевной Захаржевской (1788—1857). После второго замужества матери, (с 1817 года она была замужем за графом А. Х. Бенкендорфом), воспитывалась у бабушки Екатерины Александровны Бибиковой (1767-1833) в Москве. Будучи её любимой внучкой, получила от неё в приданое 1500 душ крестьян, ей же вместе с сестрой в наследство перешла в 1835 году городская усадьба Бибиковых. По словам М. М. Бакунина, Бибикова была довольна, что жених внучки немец, и говорила, «немец и с маленьким состоянием проживёт хорошо, а русский и большее промотает, и что, как этому немцу почти под сорок лет, то постоянно будет любить жену». По отзыву современников, баронесса Оффенберг была высокого роста, белокурая, весёлая, но не красивая. Последние годы жизни проживала в Дрездене, где и умерла.

Дети:

Екатерина (15.07.1830—1888) , крещена 20 июля 1830 года в Благовещенской церкви Конногвардейского полка при восприемстве графа А. Х. Бенкендорфа и Е. А. Бибиковой; фрейлина двора (1849), замужем (с 1856 года) за путешественником П. А. Чихачёвым (1812—1892).

Елизавета (28.07.1831—26.04.1906) , крещена 24 августа 1831 года в Благовещенской церкви Конногвардейского полка при восприемстве графа А. Х. Бенкендорфа и Е. А. Бибиковой; фрейлина двора (1855), умерла в Дрездене от рака желудка, похоронена в имении Иллиен в Курляндии.

Пётр (23.09.1832— ?), крещён 10 октября 1832 года в Благовещенской церкви Конногвардейского полка при восприемстве барона И. П. Оффенберга и Е. А. Бибиковой.

Елена (1834— ?), фрейлина двора (1855), замужем (с 18 апреля 1858 года) за бароном Иоганном фон Кеннериц, саксонским посланником.

Александр (12.10.1835—26.02.1900), генерал-лейтенант, командовал 2-й кавалерийской дивизией.

Источник:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Оффенберг,_Фёдор_Петрович

Портрет Нарышкина Эммануила Дмитриевича (1813-1901). 1847 год.

Бумага, акварель.

Бумага, акварель.

Эммануил Дмитриевич Нарышкин (30 июля 1813 года — 31 декабря 1901) — обер-камергер; крупный землевладелец и благотворитель; единственный сын гофмейстера Дмитрия Львовича Нарышкина (1764-1838) и знаменитой красавицы-польки Княжны Марии Антоновны Святополк-Четвертинской (1779-1854), фаворитки императора Александра I.

Родился 30 июля 1813 года, крещён 3 сентября в городе Петербурге. О действительном происхождении Эммануила Дмитриевича мнение историков расходится. В родословных росписях он числится законным сыном Д. Л. Нарышкина.

Современники считали его сыном императора Александра I. Но возможно, его биологическим отцом был князь Григорий Иванович Гагарин (1782-1837), им Мария Антоновна Нарышкина была увлечена в 1813 году. Эта связь привела к опале и отставке князя Гагарина и послужила причиной разрыва отношений Нарышкиной с императором.

Обсуждая петербургские новости, одна из современниц писала:

«Не воображай, чтоб я не знала о рождении Эммануила.

Тебе, конечно, известно, что по-гречески имя это значит: Богом дарованный. Какая дерзость и бесстыдство называть этим именем незаконных детей. Вот до чего мы дожили!»

После рождения сына Мария Антоновна Нарышкина уехала с детьми за границу. Они жили во Франции, Швейцарии, Германии и Англии, где Эммануил получил прекрасное воспитание и образование. По возвращении в Петербург, он был определён в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, где его соучениками были Лермонтов и Мартынов. Последний вспоминал, что поэт называл Нарышкина «Французом», потому что, зная несколько языков, по-русски он говорил плохо, и не давал ему житья. Но в целом он характеризовал Нарышкина, как скромного и доброго юношу, который пользовался симпатией и любовью товарищей.

Незадолго до окончания курса Нарышкин выбыл из Школы и в марте 1836 года поступил на службу в Лубенский гусарский полк, в августе он был произведён в юнкера, а в июле 1837 года — в корнеты. В 1839 году был переведён в лейб-гвардии Конный полк.

В декабре 1843 года в чине поручика был назначен адъютантом к генерал-адъютанту графу А. Х. Бенкендорфу, после его смерти в сентябре 1844 года назначен адъютантом к графу А. Ф. Орлову. В 1846 году произведён в ротмистры. 27 апреля 1847 года Нарышкин был уволен от службы по причине здоровья в чине подполковника.

Выйдя в отставку, Нарышкин поселился в своём имении в селе Бычки, Шацкого уезда, Тамбовской губернии. С 1853 года в чине коллежского советника исправлял должность чиновника особых поручений при министерстве внутренних дел. В 1856 году вступил на гражданскую службу, в чине статского советника назначен был церемониймейстером Высочайшего Двора. С 1859 года состоял в должности гофмаршала, в 1860 году вице-президент Придворной конторы и член Строительной конторы. В 1861 году — в должности гофмейстера, в 1863 году — шталмейстер. В 1869 году вновь вышел в отставку и вернулся в деревню.

В 1879 году Нарышкин был вновь назначен шталмейстером Высочайшего Двора, в 1881 году — обер-гофмаршалом, в 1883 году — президентом Главного дворцового правления, управляющим Зимним дворцом, получая жалование 8 тысяч рублей, квартиру и экипаж. С 1884 года — обер-камергер. В 1899 году Нарышкин был награждён высшим российским орденом Св. Апостола Андрея Первозванного.

После смерти отца и раздела наследства Нарышкин получил огромные средства, употребив их на добрые дела. И. С. Тургенев писал:

«…Нарышкин едет в свои огромные саратовские поместья открывать там школы… Я очень поддерживаю его в этих мыслях.»

С 1849 года имениями Нарышкина в Саратовской губернии управлял декабрист А. П. Беляев. Большую часть свой жизни Нарышкин посвятил городу Тамбову, где прославился как крупный благотворитель. В 1870 году на его средства в городе был открыт Екатерининский учительский институт. В 1874 году было основано Общество для пособия нуждающимся воспитанникам Тамбовской гимназии, в 1882 году на её территории было открыто общежитие на 40 человек, построенное всецело на средства Нарышкина. Император Александр II разрешил именовать его «Нарышкинским». В 1889 году Эммануил Дмитриевич пожертвовал 100 тысяч рублей с тем, чтобы проценты с этого капитала смогли содержать в общежитии 20 стипендиатов. По словам современников, институт был для Нарышкина самым любимым, самым близким из созданных им учреждений.

В 1876 году при поддержке императрицы Марии Александровны Нарышкин открыл Александровский приют для арестованных детей в возрасте от 6 до 13 лет. С 1881 года он сам заведовал приютом, вникая во все мелочи и расходуя на него 1 тысячу рублей в год. В приют попадали дети не только арестантов, но и сироты и дети спившихся бродяг. В приюте они обучались грамоте и пользовались полным бесплатным содержанием: обеспечивались пищей, одеждой, постелью и другими необходимыми вещами. По достижении 13 лет приют подыскивал им место, обеспечившее их существование вне стен воспитавшего их заведения.

В 1890 году в Тамбове было учреждено первое в России Общество для устройства народных чтений. В 1892 году на средства Нарышкина было построено специальное здание для общества. На дальнейшее существование общество он пожертвовал неприкосновенный капитал в 200 тысяч рублей. Во введение общества был музей и особая библиотека, где были книги, формально не разрешённые цензурой. Узнав об устройстве здания для народных чтений, художник В. Д. Поленов передал библиотеку своего отца в общее пользование городу Тамбову.

За свою просветительскую деятельность и меценатство Нарышкин неоднократно удостаивался от императора высочайшего благодарственного рескрипта. По отзывам современника Нарышкин «был благородным, скромным, великодушным, не бойким на словах, но умный на деле». Граф С. Ю. Витте характеризовал его, как честнейшего, благороднейшего дворянина и царедворца.

Нарышкин скончался в Санкт-Петербурге 31 декабря 1901 года, погребён был на кладбище Тамбовского Казанского мужского монастыря — самом почётном тамбовском некрополе.

Родился 30 июля 1813 года, крещён 3 сентября в городе Петербурге. О действительном происхождении Эммануила Дмитриевича мнение историков расходится. В родословных росписях он числится законным сыном Д. Л. Нарышкина.

Современники считали его сыном императора Александра I. Но возможно, его биологическим отцом был князь Григорий Иванович Гагарин (1782-1837), им Мария Антоновна Нарышкина была увлечена в 1813 году. Эта связь привела к опале и отставке князя Гагарина и послужила причиной разрыва отношений Нарышкиной с императором.

Обсуждая петербургские новости, одна из современниц писала:

«Не воображай, чтоб я не знала о рождении Эммануила.

Тебе, конечно, известно, что по-гречески имя это значит: Богом дарованный. Какая дерзость и бесстыдство называть этим именем незаконных детей. Вот до чего мы дожили!»

После рождения сына Мария Антоновна Нарышкина уехала с детьми за границу. Они жили во Франции, Швейцарии, Германии и Англии, где Эммануил получил прекрасное воспитание и образование. По возвращении в Петербург, он был определён в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, где его соучениками были Лермонтов и Мартынов. Последний вспоминал, что поэт называл Нарышкина «Французом», потому что, зная несколько языков, по-русски он говорил плохо, и не давал ему житья. Но в целом он характеризовал Нарышкина, как скромного и доброго юношу, который пользовался симпатией и любовью товарищей.

Незадолго до окончания курса Нарышкин выбыл из Школы и в марте 1836 года поступил на службу в Лубенский гусарский полк, в августе он был произведён в юнкера, а в июле 1837 года — в корнеты. В 1839 году был переведён в лейб-гвардии Конный полк.

В декабре 1843 года в чине поручика был назначен адъютантом к генерал-адъютанту графу А. Х. Бенкендорфу, после его смерти в сентябре 1844 года назначен адъютантом к графу А. Ф. Орлову. В 1846 году произведён в ротмистры. 27 апреля 1847 года Нарышкин был уволен от службы по причине здоровья в чине подполковника.

Выйдя в отставку, Нарышкин поселился в своём имении в селе Бычки, Шацкого уезда, Тамбовской губернии. С 1853 года в чине коллежского советника исправлял должность чиновника особых поручений при министерстве внутренних дел. В 1856 году вступил на гражданскую службу, в чине статского советника назначен был церемониймейстером Высочайшего Двора. С 1859 года состоял в должности гофмаршала, в 1860 году вице-президент Придворной конторы и член Строительной конторы. В 1861 году — в должности гофмейстера, в 1863 году — шталмейстер. В 1869 году вновь вышел в отставку и вернулся в деревню.

В 1879 году Нарышкин был вновь назначен шталмейстером Высочайшего Двора, в 1881 году — обер-гофмаршалом, в 1883 году — президентом Главного дворцового правления, управляющим Зимним дворцом, получая жалование 8 тысяч рублей, квартиру и экипаж. С 1884 года — обер-камергер. В 1899 году Нарышкин был награждён высшим российским орденом Св. Апостола Андрея Первозванного.

После смерти отца и раздела наследства Нарышкин получил огромные средства, употребив их на добрые дела. И. С. Тургенев писал:

«…Нарышкин едет в свои огромные саратовские поместья открывать там школы… Я очень поддерживаю его в этих мыслях.»

С 1849 года имениями Нарышкина в Саратовской губернии управлял декабрист А. П. Беляев. Большую часть свой жизни Нарышкин посвятил городу Тамбову, где прославился как крупный благотворитель. В 1870 году на его средства в городе был открыт Екатерининский учительский институт. В 1874 году было основано Общество для пособия нуждающимся воспитанникам Тамбовской гимназии, в 1882 году на её территории было открыто общежитие на 40 человек, построенное всецело на средства Нарышкина. Император Александр II разрешил именовать его «Нарышкинским». В 1889 году Эммануил Дмитриевич пожертвовал 100 тысяч рублей с тем, чтобы проценты с этого капитала смогли содержать в общежитии 20 стипендиатов. По словам современников, институт был для Нарышкина самым любимым, самым близким из созданных им учреждений.

В 1876 году при поддержке императрицы Марии Александровны Нарышкин открыл Александровский приют для арестованных детей в возрасте от 6 до 13 лет. С 1881 года он сам заведовал приютом, вникая во все мелочи и расходуя на него 1 тысячу рублей в год. В приют попадали дети не только арестантов, но и сироты и дети спившихся бродяг. В приюте они обучались грамоте и пользовались полным бесплатным содержанием: обеспечивались пищей, одеждой, постелью и другими необходимыми вещами. По достижении 13 лет приют подыскивал им место, обеспечившее их существование вне стен воспитавшего их заведения.

В 1890 году в Тамбове было учреждено первое в России Общество для устройства народных чтений. В 1892 году на средства Нарышкина было построено специальное здание для общества. На дальнейшее существование общество он пожертвовал неприкосновенный капитал в 200 тысяч рублей. Во введение общества был музей и особая библиотека, где были книги, формально не разрешённые цензурой. Узнав об устройстве здания для народных чтений, художник В. Д. Поленов передал библиотеку своего отца в общее пользование городу Тамбову.

За свою просветительскую деятельность и меценатство Нарышкин неоднократно удостаивался от императора высочайшего благодарственного рескрипта. По отзывам современника Нарышкин «был благородным, скромным, великодушным, не бойким на словах, но умный на деле». Граф С. Ю. Витте характеризовал его, как честнейшего, благороднейшего дворянина и царедворца.

Нарышкин скончался в Санкт-Петербурге 31 декабря 1901 года, погребён был на кладбище Тамбовского Казанского мужского монастыря — самом почётном тамбовском некрополе.

Семья

Был женат дважды, но детей не имел. Первая жена (с 09 ноября 1838 года) — Екатерина Николаевна Новосильцева (06.04.1817—29.12.1869), фрейлина двора (01.08.1835), дочь сенатора, товарища министра внутренних дел Николая Петровича Новосильцева (1789 – 1856) от брака с графиней Екатериной Ивановной Апраксиной (1787-1864). По поводу их брака мать Тургенева писала сыну: «Тебя очень интересует знать, вышла ли замуж Новосильцева за Нарышкина. Да! Вышла, но не Марья, Катенька. Марья умирает с досады». По замечанию современника, Екатерина Николаевна была «очень некрасива собой, при всей изысканности туалета она казалась небрежно одетой, но тем не менее силилась корчить львицу». Все долгие годы совместной жизни Нарышкиных связывало глубокое чувство. Умерла от рака груди в Женеве и была похоронена в пределах Федоровской церкви Александро-Невской Лавры Санкт-Петербурга.

Вторая жена (с 1871) — Александра Николаевна Чичерина (23.12.1839—1919), дочь Николая Васильевича Чичерина (1801/03–1860/59), и родная сестра Б. Н. Чичерина, известного юриста и философа, профессора Московского университета, родная тётка советского наркоминдела Г. В. Чичерина. За заслуги мужа была пожалована в кавалерственные дамы ордена св. Екатерины (малого креста) (15.05.1883) и в статс-дамы двора (1915). После кончины супруга Александра Николаевна продолжила дело благотворительности. В годы Русско-японской войны активно участвовала в создании лазаретов для раненых солдат. Живя подолгу в Тамбове, занималась его благоустройством, за деятельность на благо Отечества и Тамбова по решению городской Думы в 1914 году ей было присвоено звание почётной гражданки г. Тамбова. В петербургском обществе была известна под именем «тёти Саши», так называли её и в императорской семье, невоздержанная на язык, резкая в обращении даже с самыми высокопоставленными особами, она нажила себе немало врагов. Умерла во время этапирования тамбовскими большевиками к месту расстрела. После гибели Нарышкиной её имущество было национализировано. Князь С. М. Волконский писал:

Расстрелы продолжались. Стали подбираться к старикам… Старуха Нарышкина, бывшая статс-дама, богатая основательница Нарышкинского общежития в Тамбове, давно мозолила глаза. Она была родная тётка Чичерина, знаменитого наркоминдела… Высокое родство с Чичериным не спасло старуху Нарышкину: или Чичерин не пожелал вступиться, или, как неоднократно объявлялось, «приказ опоздал». Её подняли на телегу, повезли. Она была мужественна, но по дороге у неё сделался разрыв сердца: она избежала «человеческого суда».

Вторая жена (с 1871) — Александра Николаевна Чичерина (23.12.1839—1919), дочь Николая Васильевича Чичерина (1801/03–1860/59), и родная сестра Б. Н. Чичерина, известного юриста и философа, профессора Московского университета, родная тётка советского наркоминдела Г. В. Чичерина. За заслуги мужа была пожалована в кавалерственные дамы ордена св. Екатерины (малого креста) (15.05.1883) и в статс-дамы двора (1915). После кончины супруга Александра Николаевна продолжила дело благотворительности. В годы Русско-японской войны активно участвовала в создании лазаретов для раненых солдат. Живя подолгу в Тамбове, занималась его благоустройством, за деятельность на благо Отечества и Тамбова по решению городской Думы в 1914 году ей было присвоено звание почётной гражданки г. Тамбова. В петербургском обществе была известна под именем «тёти Саши», так называли её и в императорской семье, невоздержанная на язык, резкая в обращении даже с самыми высокопоставленными особами, она нажила себе немало врагов. Умерла во время этапирования тамбовскими большевиками к месту расстрела. После гибели Нарышкиной её имущество было национализировано. Князь С. М. Волконский писал:

Расстрелы продолжались. Стали подбираться к старикам… Старуха Нарышкина, бывшая статс-дама, богатая основательница Нарышкинского общежития в Тамбове, давно мозолила глаза. Она была родная тётка Чичерина, знаменитого наркоминдела… Высокое родство с Чичериным не спасло старуху Нарышкину: или Чичерин не пожелал вступиться, или, как неоднократно объявлялось, «приказ опоздал». Её подняли на телегу, повезли. Она была мужественна, но по дороге у неё сделался разрыв сердца: она избежала «человеческого суда».

Источник:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Нарышкин,_Эммануил_Дмитриевич

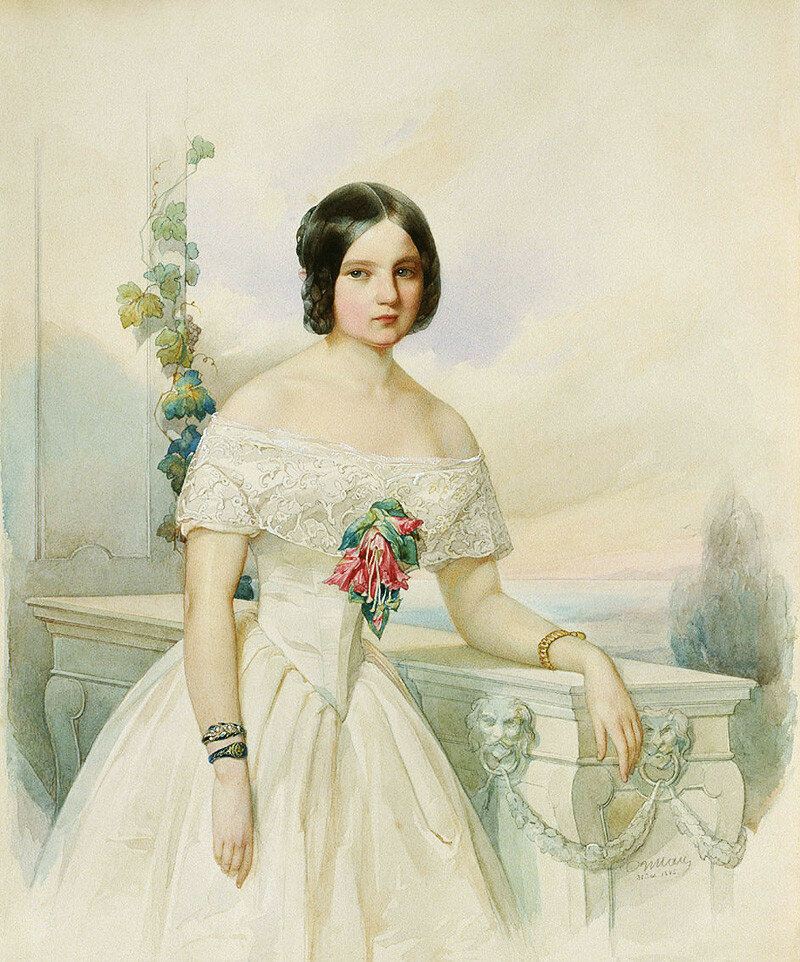

Портрет графини Елизаветы Васильевны Толстой (1826-1870). 1844 год.

Бумага, акварель, графитный карандаш, белила. 27,8 х 22 см.

Ярославский художественный музей.

Бумага, акварель, графитный карандаш, белила. 27,8 х 22 см.

Ярославский художественный музей.

Графиня Елизавета Васильевна Толстая, урождённая Тулинова (1826–1870), дочь майора, воронежского губернского предводителя дворянства, камергера Василия Васильевича Тулинова (1788 – 1842) и Марии Ивановны, урождённой Дубенской. Замужем (1844) за графом Иваном Матвеевичем Толстым (1806 – 1867), министром почт и телеграфа. С 1856 года кавалерственная дама ордена Св. Екатерины (малого креста), с 1867 года испанского ордена Марии-Луизы (большого креста).

Покончила с собой вследствие развившейся душевной болезни. Похоронена вместе с мужем на Новодевичьем кладбище в Петербурге. В браке было восемь детей, из которых пятеро умерли в младенчестве: Матвей (1850 – 1875); Иван (1858 – 1916); Дмитрий (1860 – 1941), последний директор Императорского Эрмитажа.

2-юродная сестра писателя А.И.Левшина. Её муж: внук генерал-фельдмаршала светлейшего князя М.И.Голенищева-Кутузова-Смоленского, праправнук вице-канцлера и генерал-адмирала графа А.И.Остермана, 3-юродный брат декабриста князя В.М.Голицына.

Покончила с собой вследствие развившейся душевной болезни. Похоронена вместе с мужем на Новодевичьем кладбище в Петербурге. В браке было восемь детей, из которых пятеро умерли в младенчестве: Матвей (1850 – 1875); Иван (1858 – 1916); Дмитрий (1860 – 1941), последний директор Императорского Эрмитажа.

2-юродная сестра писателя А.И.Левшина. Её муж: внук генерал-фельдмаршала светлейшего князя М.И.Голенищева-Кутузова-Смоленского, праправнук вице-канцлера и генерал-адмирала графа А.И.Остермана, 3-юродный брат декабриста князя В.М.Голицына.

Источник:

https://vk.com/wall-52196838_12151

Портрет Аграфены Сергеевны Романовой (1810-е -1903). 1835 год.

Аграфена Сергеевна Романова, урождённая Львова (ок. 1820– 903), дочь коллежского советника Новоторжского уездного предводителя дворянства Сергея Дмитриевича Львова (1781–1857) и Татьяны Петровны, урождённой Полторацкой (1789–1848)[/B].

Замужем за дворянином Казанской губернии, полковником Иваном Дмитриевичем (Дмитрием Ивановичем?) Романовым (1809–1854).

2-юродная племянница библиофила С.Д.Полторацкого и А.П.Керн (адресата лирики А.С.Пушкина), 3-юродная сестра академика В.П.Безобразова.

Замужем за дворянином Казанской губернии, полковником Иваном Дмитриевичем (Дмитрием Ивановичем?) Романовым (1809–1854).

2-юродная племянница библиофила С.Д.Полторацкого и А.П.Керн (адресата лирики А.С.Пушкина), 3-юродная сестра академика В.П.Безобразова.

Источник:

https://vk.com/wall-52196838_14532

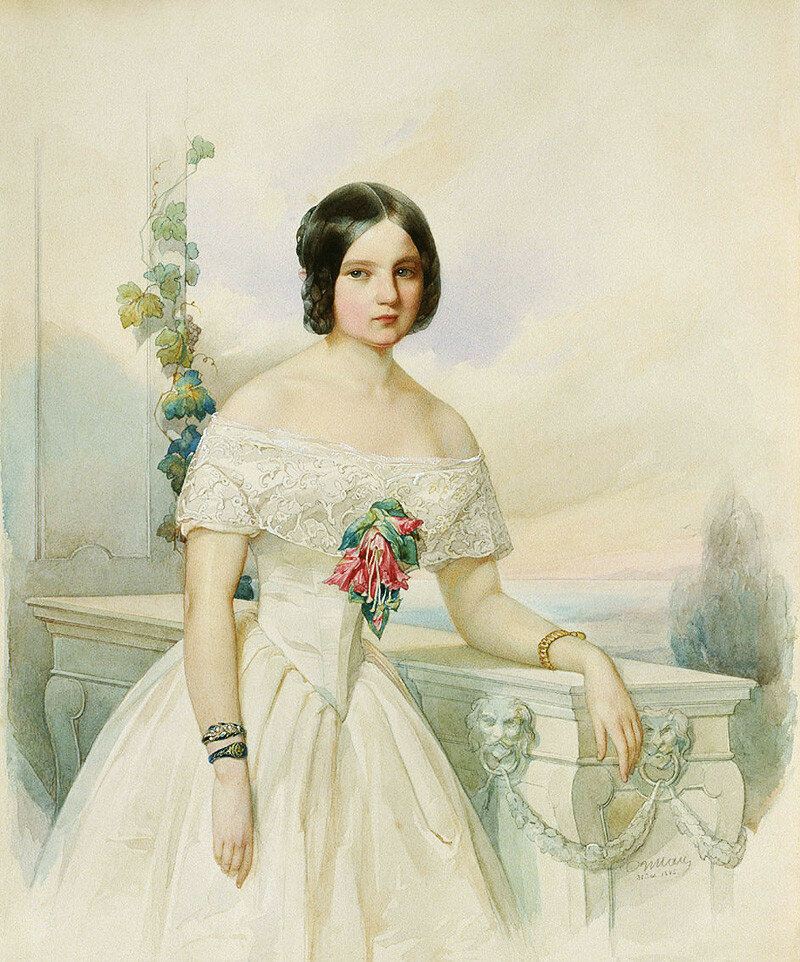

Портрет Ольги Николаевны Скобелевой (1823-1880). 1842 год.

Акварель.

Акварель.

Она была средней из пяти сестёр Полтавцевых. В 1842 году окончила Смольный институт и вскоре вышла замуж за генерал-лейтенанта Дмитрия Ивановича Скобелева. В их семье было четверо детей: первенец Михаил и три дочери.

Ольга Николаевна (1823-1880 годы) была светской женщиной, но в самом лучшем смысле этого слова: она не только была умна и образованна, но и умела глубоко вникать в дела мужа и детей, жить их интересами и заботами. Вот как характеризует её русский историк и критик барон Н.Н. Кнорринг: «Ольга Николаевна была очень интересной женщиной, с характером властным и настойчивым. Она очень любила своего единственного сына, посещала его даже в походной обстановке и своей широкой благотворительной деятельностью поддерживала его политику в славянском вопросе». После смерти мужа в 1879 году Ольга Николаевна отправилась на Балканский полуостров, где возглавила болгарский отдел Общества Красного Креста. Она основала в Филиппополе (ныне Пловдив) приют для 250 сирот, организовала в нескольких городах приюты и школы. Участвовала в организации снабжения госпиталей Болгарии и восточной Румелии (историческое название Балкан).

На Балканах Ольгу Николаевну Скобелеву знали не только как жену и мать славных генералов, но и как щедрую благотворительницу и мужественную женщину.

В Румелии она хотела учредить сельскохозяйственную школу и церковь в память своего мужа, но не успела – её жизнь трагически оборвалась: 6 июня 1880 года её зверски зарубил шашкой русский поручик, ординарец Скобелева, капитан румелийской полиции А. А. Узатис с целью грабежа. Сопровождавший Скобелеву унтер-офицер Матвей Иванов смог убежать и поднял тревогу. Узатиса нагнали, окружили, и он застрелился.

Филиппопольским городским советом на месте убийства Ольги Николаевны Скобелевой поставлен памятник. А похоронена она в её родовом имении, в церкви.

Ольга Николаевна (1823-1880 годы) была светской женщиной, но в самом лучшем смысле этого слова: она не только была умна и образованна, но и умела глубоко вникать в дела мужа и детей, жить их интересами и заботами. Вот как характеризует её русский историк и критик барон Н.Н. Кнорринг: «Ольга Николаевна была очень интересной женщиной, с характером властным и настойчивым. Она очень любила своего единственного сына, посещала его даже в походной обстановке и своей широкой благотворительной деятельностью поддерживала его политику в славянском вопросе». После смерти мужа в 1879 году Ольга Николаевна отправилась на Балканский полуостров, где возглавила болгарский отдел Общества Красного Креста. Она основала в Филиппополе (ныне Пловдив) приют для 250 сирот, организовала в нескольких городах приюты и школы. Участвовала в организации снабжения госпиталей Болгарии и восточной Румелии (историческое название Балкан).

На Балканах Ольгу Николаевну Скобелеву знали не только как жену и мать славных генералов, но и как щедрую благотворительницу и мужественную женщину.

В Румелии она хотела учредить сельскохозяйственную школу и церковь в память своего мужа, но не успела – её жизнь трагически оборвалась: 6 июня 1880 года её зверски зарубил шашкой русский поручик, ординарец Скобелева, капитан румелийской полиции А. А. Узатис с целью грабежа. Сопровождавший Скобелеву унтер-офицер Матвей Иванов смог убежать и поднял тревогу. Узатиса нагнали, окружили, и он застрелился.

Филиппопольским городским советом на месте убийства Ольги Николаевны Скобелевой поставлен памятник. А похоронена она в её родовом имении, в церкви.

Портрет Варвары Михайловны Бутурлиной (1829—1882). 1852 год.

Варвара Михайловна Леонтьева, урождённая Бутурлина (1829 – 1889), дочь Нижегородского военного и гражданского губернатора, генерал-лейтенанта Михаила Петровича Бутурлина (1786 – 1860) и Анны Петровны, урождённой княжны Шаховской (1792/3–1861)[/B].

Замужем за шталмейстером Михаилом Ивановичем Леонтьевым (1824–1885), правнуком А. В. Суворова.

Дети: Михаил (1853–1901); Наталья, в замужестве Жеребцова (1861–1932).

Её муж: правнук генералиссимуса князя А.В.Италийского, графа Суворова-Рымникского и генерал-прокурора графа А.Н.Зубова, внучатый племянник светлейшего князя П.А.Зубова (фаворита императрицы Екатерины II), 2-юродный дядя профессора истории искусств графа В.П.Зубова, внук графа Н.А.Зубова (одного из убийц императора Павла I), 4-юродный брат писателя графа Л.Н.Толстого и писателя и поэта графа А.К.Толстого, 3-юродный племянник философа П.Я.Чаадаева.

Замужем за шталмейстером Михаилом Ивановичем Леонтьевым (1824–1885), правнуком А. В. Суворова.

Дети: Михаил (1853–1901); Наталья, в замужестве Жеребцова (1861–1932).

Её муж: правнук генералиссимуса князя А.В.Италийского, графа Суворова-Рымникского и генерал-прокурора графа А.Н.Зубова, внучатый племянник светлейшего князя П.А.Зубова (фаворита императрицы Екатерины II), 2-юродный дядя профессора истории искусств графа В.П.Зубова, внук графа Н.А.Зубова (одного из убийц императора Павла I), 4-юродный брат писателя графа Л.Н.Толстого и писателя и поэта графа А.К.Толстого, 3-юродный племянник философа П.Я.Чаадаева.

Источник:

https://vk.com/wall-52196838_11658

Портрет Софьи Константиновны Перовской (1818-1902/12), урождённая Булгакова

Графиня (1856) Софья Константиновна Перовская, урождённая Булгакова (1818–1902/12), дочь дипломата, администратора, московского и петербургского почт-директора, управляющего почтовым департаментом, тайного советника Константина Яковлевича Булгакова (1782–1835) и Марии Константиновны, урождённой Варлам (1796–1879). Фрейлина.

Замужем (1841) за графом (1856) Борисом Алексеевичем Перовским (1815–1881), военным и государственным деятелем; генерал-адъютантом, членом Государственного Совета, одним из создателей Российского исторического общества.

Дети: Алексей (1842–1887); Мария, в замужестве Петрово-Соловово (1845–1890);

Ольга (1853–1898); Вера (1856–после 1913).

Замужем (1841) за графом (1856) Борисом Алексеевичем Перовским (1815–1881), военным и государственным деятелем; генерал-адъютантом, членом Государственного Совета, одним из создателей Российского исторического общества.

Дети: Алексей (1842–1887); Мария, в замужестве Петрово-Соловово (1845–1890);

Ольга (1853–1898); Вера (1856–после 1913).

Женский портрет. 1845 год.

Бристольский картон, акварель, белила. 28 x 22 см.

Днепропетровский художественный музей. Украина

Бристольский картон, акварель, белила. 28 x 22 см.

Днепропетровский художественный музей. Украина

Портрет Марии Васильевны Столыпиной (1819–1895). 1840 год.

Светлейшая княгиня Мария Васильевна Столыпина (1819–1895), урождённая Трубецкая - дочь генерал-адъютанта, сенатора и члена Государственного совета князя Василия Сергеевича Трубецкого (1776–1841) и Софии Марианны фон Вайсс (1796–1848).

Фрейлина императрицы Александры Фёдоровны. В первом браке за полковником Л.-гв. Гусарского полка Алексеем Григорьевичем Столыпиным (1805–1847), во втором (1851) – за генерал-лейтенантом светлейшим князем Семёном Михайловичем Воронцовым (1823–1882).

Первый супруг княжны гусарский полковник СТОЛЫПИН АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1805-1847), безвременно скончавшийся в молодых годах, был близким родственником М.Ю. ЛЕРМОНТОВА (старший сын сестры Е.А. Арсеньевой — Натальи Алексеевны (1786–1851). По выпуске из Юнкерской Школы Лермонтов поселился в Царском Селе на одной квартире с Алексеем Григорьевичем. Мария Васильевна приходилась родной сестрой Сергею Трубецкому, ставшему негласным секундантом Лермонтова на последней трагической дуэли. Она была близка к Императрице и Великой Княгине Марии Николаевне, кроме того её связывала до первого брака нежная дружба с Цесаревичем. Они её опекали и в свадьбе её приняли самое горячее участие. О Столыпине Императрица пишет сыну накануне свадьбы Марии, что он «красив, благовоспитан, хорошо держится, добр и очень богат, чем тоже не следует пренебрегать». Свадьба состоялась 22 января. «Мы принимали такое участие, — пишет Императрица, как будто невеста — дочь нашего дома». «Мы» — это вся Царская Семья во главе с самим Николаем Павловичем, Императором.

ЛЕРМОНТОВ был приглашён как родственник жениха, был на венчании в дворцовой церкви, потом в «белой комнате», куда подан был чай, затем в доме молодожёнов, куда явился Император благословлять молодых иконой. После свадьбы СТОЛЫПИН был назначен адъютантом герцога Лейхтенбергского. В 1842 году через него Е.А. Арсеньева хлопотала о разрешении на перевоз тела ЛЕРМОНТОВА из Пятигорска в Тарханы. М.В.Столыпина после смерти мужа вышла замуж за князя С.М. Воронцова (Л.Н. Толстой описал её в «Хаджи Мурате» именно в качестве жены «светлейшего» князя, — этот титул он получил как бы в награду от Двора за женитьбу на вдове СТОЛЫПИНА). В 1867 г. она написала романс на слова стихотворения ЛЕРМОНТОВА «Стансы. К Д***» («Я не могу не произнесть…»

Примеч. И. Амелютина: 4-юродная сестра писателя графа Л. Н. Толстого и поэта И. П. Мятлева. 1-й муж – 2-юродный дядя поэта М. Ю. Лермонтова и премьер-министра П. А. Столыпина. 2-ой муж – сын генерал-фельдмаршала светлейшего князя М. С. Воронцова, правнучатый племянник генерал-фельдмаршала светлейшего князя Г. А. Потёмкина-Таврического, внучатый племянник княгини Е. Р. Дашковой, 3-юродный брат графини Ю. П. Самойловой (подруги художника К. П. Брюллова).

Фрейлина императрицы Александры Фёдоровны. В первом браке за полковником Л.-гв. Гусарского полка Алексеем Григорьевичем Столыпиным (1805–1847), во втором (1851) – за генерал-лейтенантом светлейшим князем Семёном Михайловичем Воронцовым (1823–1882).

Первый супруг княжны гусарский полковник СТОЛЫПИН АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1805-1847), безвременно скончавшийся в молодых годах, был близким родственником М.Ю. ЛЕРМОНТОВА (старший сын сестры Е.А. Арсеньевой — Натальи Алексеевны (1786–1851). По выпуске из Юнкерской Школы Лермонтов поселился в Царском Селе на одной квартире с Алексеем Григорьевичем. Мария Васильевна приходилась родной сестрой Сергею Трубецкому, ставшему негласным секундантом Лермонтова на последней трагической дуэли. Она была близка к Императрице и Великой Княгине Марии Николаевне, кроме того её связывала до первого брака нежная дружба с Цесаревичем. Они её опекали и в свадьбе её приняли самое горячее участие. О Столыпине Императрица пишет сыну накануне свадьбы Марии, что он «красив, благовоспитан, хорошо держится, добр и очень богат, чем тоже не следует пренебрегать». Свадьба состоялась 22 января. «Мы принимали такое участие, — пишет Императрица, как будто невеста — дочь нашего дома». «Мы» — это вся Царская Семья во главе с самим Николаем Павловичем, Императором.

ЛЕРМОНТОВ был приглашён как родственник жениха, был на венчании в дворцовой церкви, потом в «белой комнате», куда подан был чай, затем в доме молодожёнов, куда явился Император благословлять молодых иконой. После свадьбы СТОЛЫПИН был назначен адъютантом герцога Лейхтенбергского. В 1842 году через него Е.А. Арсеньева хлопотала о разрешении на перевоз тела ЛЕРМОНТОВА из Пятигорска в Тарханы. М.В.Столыпина после смерти мужа вышла замуж за князя С.М. Воронцова (Л.Н. Толстой описал её в «Хаджи Мурате» именно в качестве жены «светлейшего» князя, — этот титул он получил как бы в награду от Двора за женитьбу на вдове СТОЛЫПИНА). В 1867 г. она написала романс на слова стихотворения ЛЕРМОНТОВА «Стансы. К Д***» («Я не могу не произнесть…»

Примеч. И. Амелютина: 4-юродная сестра писателя графа Л. Н. Толстого и поэта И. П. Мятлева. 1-й муж – 2-юродный дядя поэта М. Ю. Лермонтова и премьер-министра П. А. Столыпина. 2-ой муж – сын генерал-фельдмаршала светлейшего князя М. С. Воронцова, правнучатый племянник генерал-фельдмаршала светлейшего князя Г. А. Потёмкина-Таврического, внучатый племянник княгини Е. Р. Дашковой, 3-юродный брат графини Ю. П. Самойловой (подруги художника К. П. Брюллова).

Источник:

https://vk.com/wall-152481615_19713

https://vk.com/wall-52196838_4946

Портрет неизвестного мальчика. 1842 год.

Бристольский картон, акварель, белила. 26,6 х 21,7 см.

Всероссийский музей А.С. Пушкина, Санкт-Петербург

Бристольский картон, акварель, белила. 26,6 х 21,7 см.

Всероссийский музей А.С. Пушкина, Санкт-Петербург

Фототипия с литографии Ф.Шевалье по оригиналу акварели В.И.Гау - скан из книги В.И.Гау "Русский камерный портрет".

Дети Сергея Ивановича Мальцова (1810-1898) от брака с княжной Анастасией Николаевной Урусовой (1820-1894): Капитолина (1839-после 1918), в первом браке кн.Мещерская; Мария (1842-1904), в замуж. кн. Урусова; Сергей (1845-1908); Иван (1846-1920); Николай (1849-1938).

Дети Сергея Ивановича Мальцова (1810-1898) от брака с княжной Анастасией Николаевной Урусовой (1820-1894): Капитолина (1839-после 1918), в первом браке кн.Мещерская; Мария (1842-1904), в замуж. кн. Урусова; Сергей (1845-1908); Иван (1846-1920); Николай (1849-1938).

Гау Владимир "Портрет пастора Майера (?)" 1836 Картон, акварель, белила, темпера, графитный карандаш 23,3х18,7 Ярославский художественный музей

Графиня Александра Кирилловна Воронцова-Дашкова (1818-1856)

В 1840 г. известная петербургская красавица графиня Александра Кирилловна ВОРОНЦОВА-ДАШКОВА, урождённая Нарышкина (1817—1856) получила из Парижа свой портрет, литографированный Греведоном. Лермонтов, по-дружески расположенный к графине и часто бывавший в её доме, тогда же (до отъезда на Кавказ) посвятил ей стихотворение, создав тонкий психологический портрет.

"Как мальчик кудрявый резва,

Нарядна, как бабочка летом;

Значенья пустого слова

В устах её полны приветом.

Ей нравиться долго нельзя:

Как цепь ей несносна привычка,

Она ускользнёт, как змея,

Порхнёт и умчится, как птичка.

Таит молодое чело

По воле — и радость и горе.

В глазах — как на небе светло,

В душе её темно, как в море!

То истиной дышит в ней всё,

То всё в ней притворно и ложно!

Понять невозможно её,

Зато не любить невозможно."

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ «К ПОРТРЕТУ». 1840

"Как мальчик кудрявый резва,

Нарядна, как бабочка летом;

Значенья пустого слова

В устах её полны приветом.

Ей нравиться долго нельзя:

Как цепь ей несносна привычка,

Она ускользнёт, как змея,

Порхнёт и умчится, как птичка.

Таит молодое чело

По воле — и радость и горе.

В глазах — как на небе светло,

В душе её темно, как в море!

То истиной дышит в ней всё,

То всё в ней притворно и ложно!

Понять невозможно её,

Зато не любить невозможно."

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ «К ПОРТРЕТУ». 1840

Воронцова-Дашкова Александра Кирилловна Светская знакомая А.С.Пушкина. Он упоминает о ней в переписке с женой Натальей Николаевной: «...есть ещё славная свадьба: Воронцов женится на дочери Нарышкина, которая и в свет ещё не выезжает...»

44-х летний граф Воронцов-Дашков Иван Илларионович, царедворец Николая I, женился на 17-летней Александре Нарышкиной, которая быстро стала одной из заметных фигур в столичном обществе.

Муж Александры Кирилловны, богатейший вельможа граф Иван Илларионович Воронцов-Дашков (1790—1854) — русский дипломат, действительный тайный советник. Он был старше юной супруги на 27 лет.

Владимир Александрович Соллогуб (1813-1882) вспоминал: «Самым блестящим, самым модным и привлекательным домом в Петербурге был в то время дом графа Ивана Воронцова-Дашкова благодаря очаровательности его молодой жены прелестной графини Александры Кирилловны... Много случалось встречать мне на своём веку женщин гораздо более красивых, может быть, даже более умных, хотя графиня Воронцова-Дашкова отличалась необыкновенным остроумием, но никогда не встречал я ни в одной из них такого соединения самого тонкого вкуса, изящества, грации с такой неподдельной весёлостью, живостью, почти мальчишеской проказливостью. Живым ключом била в ней жизнь и оживляла, скрашивала всё её окружающее. Много женщин впоследствии пытались ей подражать, но ни одна из них не могла казаться тем, чем та была в действительности».

Графиня Воронцова-Дашкова была среднего роста, брюнетка, с выразительными тёмными глазами овально-продолговатой формы немного монгольского типа, как и весь склад лица. Александра Осиповна Смирнова-Россет (1809-1882) отметила в своих воспоминаниях, что графиня «окружённая роскошью, не забывала никогда бедных и способна была на самоотвержение…»

Каждую зиму, по словам В. А. Соллогуба, «Воронцовы давали бал, который двор удостаивал своим посещением. Весь цвет петербургского света приглашался на этот бал, составлявший всегда, так сказать, происшествие светской жизни столицы».

Два таких бала оказались наиболее памятны современникам. 23 января 1837 года на бале у Воронцовых-Дашковых «раздражение Пушкина дошло до предела, когда он увидел, что его жена беседовала, смеялась и вальсировала с Дантесом» (С. Н. Карамзина).

27 января Александра Кирилловна встретила Пушкина с Данзасом, а вслед за ними Дантеса с д'Аршиаком, ехавших на острова. «Приехав домой, она в отчаянии говорила, что с Пушкиным непременно произошло несчастие», - рассказывал М. Н. Лонгинов.

9 февраля 1841 года на бал к Воронцовым-Дашковым был приглашён накануне вернувшийся с Кавказа Лермонтов. И хотя на бале присутствовало около 600 человек, появление поэта в армейском мундире не осталось незамеченным императорской фамилией. В. А. Соллогуб вспоминал об этом: «Я несколько удивился, застав его (Лермонтова) таким беззаботно весёлым..., вся его будущность поколебалась от этой ссылки, а он как ни в чём не бывало крутился в вальсе. Раздосадованный, я подошёл к нему: «Да что ты тут делаешь! - закричал я на него. - Убирайся ты отсюда, Лермонтов, того и гляди тебя арестуют! Посмотри, как грозно глядит на тебя великий князь Михаил Павлович!» - «Не арестуют у меня!» - щурясь сквозь свой лорнет, вскользь проговорил князь Иван Илларионович, проходя мимо нас».

По свидетельству очевидцев, великий князь несколько раз пытался подойти к Лермонтову, но тот нёсся с кем-либо из дам по зале, словно избегая грозного объяснения. Наконец, графине указали на недовольный вид высокого гостя, и она увела Лермонтова во внутренние покои, а оттуда задним ходом проводила его из дома. «В этот вечер поэт не подвергся замечанию, - писал П. А. Висковатов. - Хозяйка энергично заступалась за него перед великим князем, принимая всю ответственность на себя, говорила, что она зазвала поэта, что он не знал ничего о бале, и, наконец, апеллировала к правам хозяйки, стоящей на страже неприкосновенности гостей своих».

44-х летний граф Воронцов-Дашков Иван Илларионович, царедворец Николая I, женился на 17-летней Александре Нарышкиной, которая быстро стала одной из заметных фигур в столичном обществе.

Муж Александры Кирилловны, богатейший вельможа граф Иван Илларионович Воронцов-Дашков (1790—1854) — русский дипломат, действительный тайный советник. Он был старше юной супруги на 27 лет.

Владимир Александрович Соллогуб (1813-1882) вспоминал: «Самым блестящим, самым модным и привлекательным домом в Петербурге был в то время дом графа Ивана Воронцова-Дашкова благодаря очаровательности его молодой жены прелестной графини Александры Кирилловны... Много случалось встречать мне на своём веку женщин гораздо более красивых, может быть, даже более умных, хотя графиня Воронцова-Дашкова отличалась необыкновенным остроумием, но никогда не встречал я ни в одной из них такого соединения самого тонкого вкуса, изящества, грации с такой неподдельной весёлостью, живостью, почти мальчишеской проказливостью. Живым ключом била в ней жизнь и оживляла, скрашивала всё её окружающее. Много женщин впоследствии пытались ей подражать, но ни одна из них не могла казаться тем, чем та была в действительности».

Графиня Воронцова-Дашкова была среднего роста, брюнетка, с выразительными тёмными глазами овально-продолговатой формы немного монгольского типа, как и весь склад лица. Александра Осиповна Смирнова-Россет (1809-1882) отметила в своих воспоминаниях, что графиня «окружённая роскошью, не забывала никогда бедных и способна была на самоотвержение…»

Каждую зиму, по словам В. А. Соллогуба, «Воронцовы давали бал, который двор удостаивал своим посещением. Весь цвет петербургского света приглашался на этот бал, составлявший всегда, так сказать, происшествие светской жизни столицы».

Два таких бала оказались наиболее памятны современникам. 23 января 1837 года на бале у Воронцовых-Дашковых «раздражение Пушкина дошло до предела, когда он увидел, что его жена беседовала, смеялась и вальсировала с Дантесом» (С. Н. Карамзина).

27 января Александра Кирилловна встретила Пушкина с Данзасом, а вслед за ними Дантеса с д'Аршиаком, ехавших на острова. «Приехав домой, она в отчаянии говорила, что с Пушкиным непременно произошло несчастие», - рассказывал М. Н. Лонгинов.

9 февраля 1841 года на бал к Воронцовым-Дашковым был приглашён накануне вернувшийся с Кавказа Лермонтов. И хотя на бале присутствовало около 600 человек, появление поэта в армейском мундире не осталось незамеченным императорской фамилией. В. А. Соллогуб вспоминал об этом: «Я несколько удивился, застав его (Лермонтова) таким беззаботно весёлым..., вся его будущность поколебалась от этой ссылки, а он как ни в чём не бывало крутился в вальсе. Раздосадованный, я подошёл к нему: «Да что ты тут делаешь! - закричал я на него. - Убирайся ты отсюда, Лермонтов, того и гляди тебя арестуют! Посмотри, как грозно глядит на тебя великий князь Михаил Павлович!» - «Не арестуют у меня!» - щурясь сквозь свой лорнет, вскользь проговорил князь Иван Илларионович, проходя мимо нас».

По свидетельству очевидцев, великий князь несколько раз пытался подойти к Лермонтову, но тот нёсся с кем-либо из дам по зале, словно избегая грозного объяснения. Наконец, графине указали на недовольный вид высокого гостя, и она увела Лермонтова во внутренние покои, а оттуда задним ходом проводила его из дома. «В этот вечер поэт не подвергся замечанию, - писал П. А. Висковатов. - Хозяйка энергично заступалась за него перед великим князем, принимая всю ответственность на себя, говорила, что она зазвала поэта, что он не знал ничего о бале, и, наконец, апеллировала к правам хозяйки, стоящей на страже неприкосновенности гостей своих».

Источник:

https://vk.com/wall-68664163_3602

Портрет Александры Кирилловны Воронцовой-Дашковой (1818-1856). 1840-е годы.

Александра Кирилловна Воронцова-Дашкова (1818-1856), урождённая Нарышкина. Уже по праву рождения Александра Кирилловна принадлежала к самым верхам общества. Её отец - Кирилл Александрович Нарышкин (1786-1838) - обер-гофмаршал, действительный камергер, член Госсовета... Мать, Мария Яковлевна, урождённая княжна Лобанова-Ростовская (1789-1854).

Она была потомком брата матери Петра Великого Льва Кирилловича (которого царь шутя называл «Кот Кирилыч»). Выросла в роскоши.