Владимир Иванович Гау (1816-1895). Акварельные портреты. Часть 4.

04-09-2023 01:19

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

Владимир Иванович Гау (1816-1895)

Акварельные портреты. Часть 4.

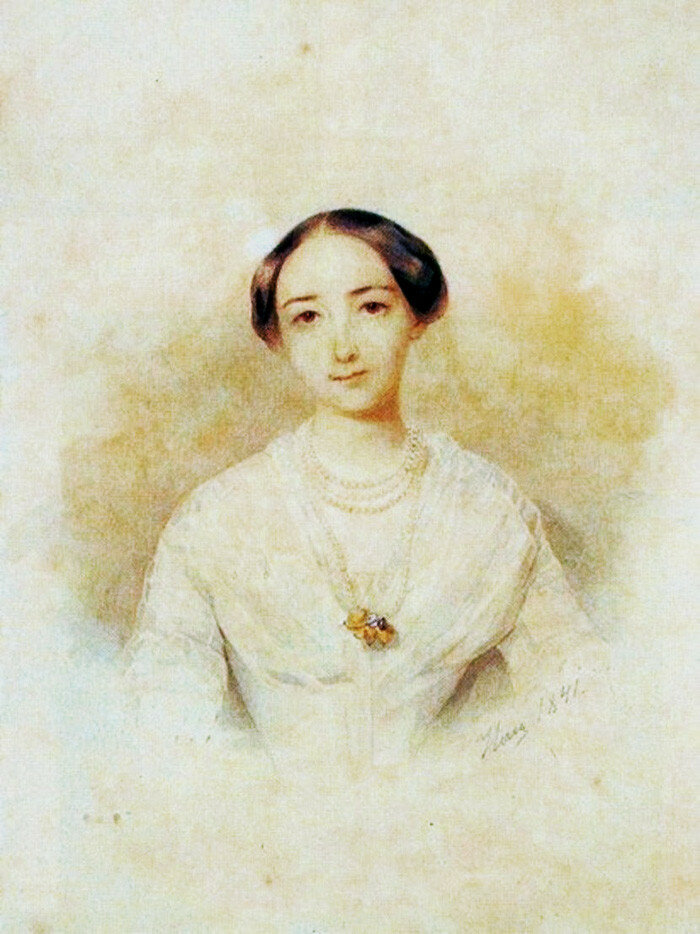

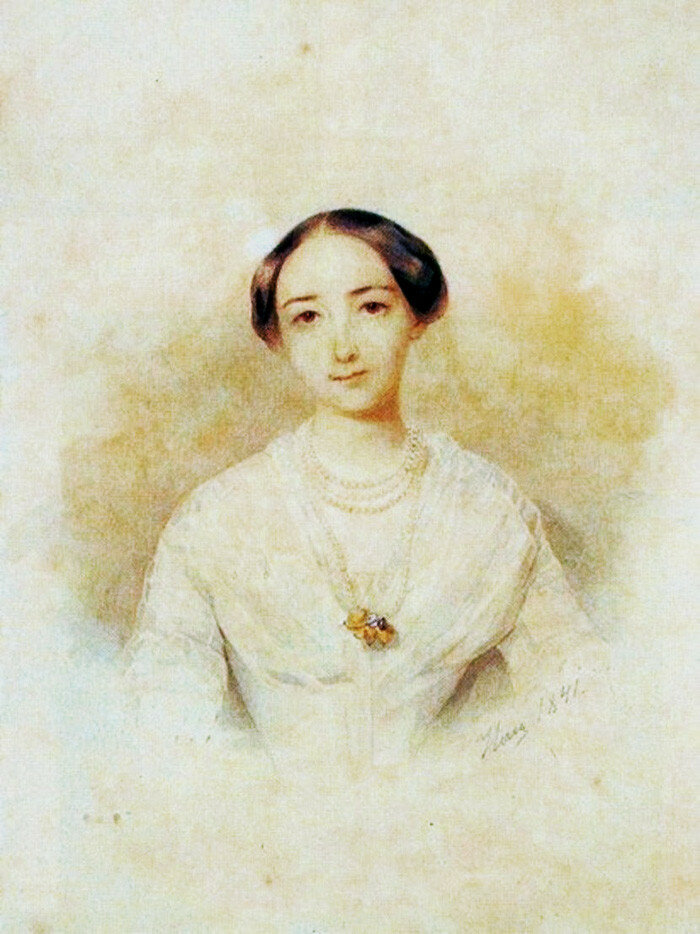

Мария Аркадьевна Вяземская (1819-1889), урождённая Столыпина, в первом браке Бек. - Фрейлина двора, гофмейстерина, статс-дама; внучка адмирала графа Н. С. Мордвинова; двоюродная тётка поэта М. Ю. Лермонтова, жена видного деятеля русской культуры князя Павла Вяземского.

Первый брак. О том, как происходило сватовство, записал со слов самой Марии Аркадьевны её зять граф С. Д. Шереметев:"… Будущего жениха своего она не знала. Бывал он в доме Мордвиновых, где его любили, но она никогда о нём не думала. Ей было едва 17 лет, и сидела ещё она за уроками, когда прислали ей сказать, что её зовёт Генриетта Александровна Мордвинова, которая тут же и объявила ей, что она должна выйти замуж за избранного ею жениха И. А. Бека. Марья Аркадьевна растерялась, чуть ли не заплакала и не сразу поняла, в чём дело. Жениха представили, возражений не допустили, и свадьба состоялась."

В 1837 году Мария Столыпина стала женой богатого помещика Ивана Александровича Бека (1807—1842). Посажёной матерью на свадьбе была бабушка М. Ю. Лермонтова, Елизавета Алексеевна Арсеньева.

И. А. Бек служил в Коллегии иностранных дел, состоял на дипломатической службе при нашей миссии в Голландии, одновременно с князем Вяземским, который после женился на его вдове; занимал должность секретаря особой экспедиции Департамента внешних сношений и чиновника особых поручений Азиатского департамента Министерства иностранных дел. Он был одарённым человеком, занимался живописью и музыкой. Был поэтом (писал стихи о любви), одним из первых переводчиков на русский язык «Фауста» И.-В. Гёте. В 1827 году И. А. Бек сблизился в Дрездене с А. И. Тургеневым, который считал его стихотворения талантливыми. Современники отмечали его мастерство и владение поэтическим языком. Был дружен со слепым поэтом И. И. Козловым.

Брак Марии Аркадьевны был недолгим и не принёс ей особого счастья. Муж заболел, он внезапно сошёл с ума, что проявилось резко и бурно. Не справившись с тяжким недугом, он умер 23 апреля 1842 года, похоронен в Александро-Невской лавре, на Лазаревском кладбище.

Мария Аркадьевна осталась с двумя малолетними дочерьми — ''Марией'' и ''Верой''. Обе дочери унаследовали от отца склонность к поэзии и искусству. Овдовев, 23-летняя Марии Аркадьевна вернулась в дом адмирала Мордвинова. К ней была представлена Аграфена Кофтырева для помощи в воспитании детей.

В 1837 году Мария Столыпина стала женой богатого помещика Ивана Александровича Бека (1807—1842). Посажёной матерью на свадьбе была бабушка М. Ю. Лермонтова, Елизавета Алексеевна Арсеньева.

И. А. Бек служил в Коллегии иностранных дел, состоял на дипломатической службе при нашей миссии в Голландии, одновременно с князем Вяземским, который после женился на его вдове; занимал должность секретаря особой экспедиции Департамента внешних сношений и чиновника особых поручений Азиатского департамента Министерства иностранных дел. Он был одарённым человеком, занимался живописью и музыкой. Был поэтом (писал стихи о любви), одним из первых переводчиков на русский язык «Фауста» И.-В. Гёте. В 1827 году И. А. Бек сблизился в Дрездене с А. И. Тургеневым, который считал его стихотворения талантливыми. Современники отмечали его мастерство и владение поэтическим языком. Был дружен со слепым поэтом И. И. Козловым.

Брак Марии Аркадьевны был недолгим и не принёс ей особого счастья. Муж заболел, он внезапно сошёл с ума, что проявилось резко и бурно. Не справившись с тяжким недугом, он умер 23 апреля 1842 года, похоронен в Александро-Невской лавре, на Лазаревском кладбище.

Мария Аркадьевна осталась с двумя малолетними дочерьми — ''Марией'' и ''Верой''. Обе дочери унаследовали от отца склонность к поэзии и искусству. Овдовев, 23-летняя Марии Аркадьевна вернулась в дом адмирала Мордвинова. К ней была представлена Аграфена Кофтырева для помощи в воспитании детей.

Мария Ивановна (1839-1866) и Вера Ивановна Бек (1841-1912). 1842 год. - Дочери дипломата, камер-юнкера, надворного советника Ивана Александровича Бека (1807–1842) и Марии Аркадьевны (1819–1889), урождённой Столыпиной, во втором браке княгини Вяземской.

Портрет Марии Ивановны Бек (1839-1866) в детстве. В.И.Гау

Второй брак.

После смерти мужа Мария Аркадьевна наследовала крупное состояние, вместе с богатым приданым, полученным от родителей, это составило крупный капитал. Она вела привычную светскую жизнь, бывала на придворных и частных балах.

В мае 1847 года она с малолетними дочерьми выехала за границу, для посещения Константинополя, где жила её сестра Вера с мужем князем Д. Ф. Голицыным, служившим при русской миссии. Там Мария Аркадьевна встретила князя Павла Петровича Вяземского, служившего помощником секретаря по линии Азиатского департамента Министерства иностранных дел; сына поэта и критика П. А. Вяземского.

Знакомые и друзья молодого князя по Константинополю отмечали обширность его интересов, эрудицию и великолепные знания в области истории, филологии, литературы. В свободное время от службы он с удовольствием знакомился с окрестностями, совершая пешие прогулки вместе с Марией Аркадьевной. Встречи, посещение исторических мест способствовали стремительному развитию их отношений. Вскоре, к великому неудовольствию семьи Мордвиновых, Мария Аркадьевна стала его невестой.

С большой любовью и нежностью Павел Петрович дарил ''«своему солнцу»'', так он называл Марию, книги, сувениры.

Он заочно, в письмах, познакомил своих родителей с ней. Позже Пётр Андреевич уверился, что выбор сына был удачным и, сообщая В. А. Жуковскому о женитьбе сына, писал:"… Она красавица, лицом и душою благонравная, благочестивая…"

Павел Вяземский и Мария Бек обвенчались в Константинополе 17 октября 1848 года. К этому счастливому событию были заказаны печатки и кольца по эскизам князя, а также медали из обожжённой глины с изображением Аполлона Кифареда, одного из важнейших божеств олимпийской религии, изображённого играющим на кифаре. Красавице жене Вяземский посвятил перевод с немецкого Г. Гейне «''Цветок лотоса''».

После свадьбы супруги поселились в русском посольстве в ''Буюк-Дере'', недалеко от Константинополя. Из окон дома открывался превосходный вид на Босфор, а при доме был великолепный сад. Там, в 1849 году, родился их первый ребёнок, дочь Екатерина.

Вяземский стал отцом для Веры и Марии Бек. Он преподавал им науки и развивал их врождённую склонность к искусству. Сёстры были очень дружны и во многом сходились.

Послужной список дипломата и чиновника князя Вяземского весьма обширен. В декабре 1850 года он был переведен младшим секретарём в Гаагу, позднее служил в Карлсруэ и Вене. В 1857 году Вяземские вернулись в Петербург, Павел Петрович заступил на новую должность, а Мария Аркадьевна была пожалована фрейлиной к императрице Марии Александровне, которая была к ней очень привязана. Младшие дочери Вяземских — Екатерина и Александра — дружили и обучались с княжной Марией.

Летние месяцы и тёплую осень года семья проводили в своём имение Остафьево, а зимой жила в Петербурге. В имении Павел Петрович разбирал архив предков и библиотеку отца и деда, описывал многочисленные остафьевские коллекции. Там он создал настоящий музей. Мария Аркадьевна занималась хозяйственными делами и просвещением крестьянских детей — именно на её средства и при её участии в Остафьеве в 1867 году была построена школа.

Жизнь Марии Аркадьевны текла неторопливо, старшие дочери выросли и вышли замуж по любви: Мария Ивановна — в 1857 году за кавалергарда графа Ламсдорфа, а Вера Ивановна в 1859 году за князя Д. С. Горчакова. Однако семейная жизнь Марии Ивановны сложилась несчастливо — граф Ламсдорф в семье был тираном, разлад между супругами был полный. Мария Ивановна уехала за границу, где в 1866 году скоропостижно умерла, вдали от родных. Мария Аркадьевна к дочери приехать не успела.

***

В 1870-х годах Мария Аркадьевна жила за границей в Германии, Швейцарии, Франции. В 1874 году была пожалована в гофмейстерины к великой княгине Марии Павловне. Она долго не решалась принять эту должность, но ради сына и младшей дочери согласилась. Во мнении света княгиня Вяземская имела большой вес. Её имя вместе с графиней де Мойра и княгиней Гагариной, фигурировало в ''«истории с тремя дамами''», когда в 1880 году император Александр II обратился именно к ним, чтобы они первыми из придворных дам нанесли визиты княгине Юрьевской.

Задушевная приятельница Марии Аркадьевны, фрейлина А. А. Толстая, характеризовала её, как человека страстного в своих чувствах, верного и прямолинейного. Л. Н. Толстой называл Вяземскую ''«прелестной представительницей русских женщин»''.

В 1888 году, в день св. апостолов Петра и Павла — день ангела князя, Павел Петрович Вяземский скончался. В одном из некрологов говорилось, что скончался один из образованнейших русских людей.

Мария Аркадьева умерла через год в Тифлисе от сердечного приступа и была похоронена в Петербурге рядом с мужем на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

После смерти мужа Мария Аркадьевна наследовала крупное состояние, вместе с богатым приданым, полученным от родителей, это составило крупный капитал. Она вела привычную светскую жизнь, бывала на придворных и частных балах.

В мае 1847 года она с малолетними дочерьми выехала за границу, для посещения Константинополя, где жила её сестра Вера с мужем князем Д. Ф. Голицыным, служившим при русской миссии. Там Мария Аркадьевна встретила князя Павла Петровича Вяземского, служившего помощником секретаря по линии Азиатского департамента Министерства иностранных дел; сына поэта и критика П. А. Вяземского.

Знакомые и друзья молодого князя по Константинополю отмечали обширность его интересов, эрудицию и великолепные знания в области истории, филологии, литературы. В свободное время от службы он с удовольствием знакомился с окрестностями, совершая пешие прогулки вместе с Марией Аркадьевной. Встречи, посещение исторических мест способствовали стремительному развитию их отношений. Вскоре, к великому неудовольствию семьи Мордвиновых, Мария Аркадьевна стала его невестой.

С большой любовью и нежностью Павел Петрович дарил ''«своему солнцу»'', так он называл Марию, книги, сувениры.

Он заочно, в письмах, познакомил своих родителей с ней. Позже Пётр Андреевич уверился, что выбор сына был удачным и, сообщая В. А. Жуковскому о женитьбе сына, писал:"… Она красавица, лицом и душою благонравная, благочестивая…"

Павел Вяземский и Мария Бек обвенчались в Константинополе 17 октября 1848 года. К этому счастливому событию были заказаны печатки и кольца по эскизам князя, а также медали из обожжённой глины с изображением Аполлона Кифареда, одного из важнейших божеств олимпийской религии, изображённого играющим на кифаре. Красавице жене Вяземский посвятил перевод с немецкого Г. Гейне «''Цветок лотоса''».

После свадьбы супруги поселились в русском посольстве в ''Буюк-Дере'', недалеко от Константинополя. Из окон дома открывался превосходный вид на Босфор, а при доме был великолепный сад. Там, в 1849 году, родился их первый ребёнок, дочь Екатерина.

Вяземский стал отцом для Веры и Марии Бек. Он преподавал им науки и развивал их врождённую склонность к искусству. Сёстры были очень дружны и во многом сходились.

Послужной список дипломата и чиновника князя Вяземского весьма обширен. В декабре 1850 года он был переведен младшим секретарём в Гаагу, позднее служил в Карлсруэ и Вене. В 1857 году Вяземские вернулись в Петербург, Павел Петрович заступил на новую должность, а Мария Аркадьевна была пожалована фрейлиной к императрице Марии Александровне, которая была к ней очень привязана. Младшие дочери Вяземских — Екатерина и Александра — дружили и обучались с княжной Марией.

Летние месяцы и тёплую осень года семья проводили в своём имение Остафьево, а зимой жила в Петербурге. В имении Павел Петрович разбирал архив предков и библиотеку отца и деда, описывал многочисленные остафьевские коллекции. Там он создал настоящий музей. Мария Аркадьевна занималась хозяйственными делами и просвещением крестьянских детей — именно на её средства и при её участии в Остафьеве в 1867 году была построена школа.

Жизнь Марии Аркадьевны текла неторопливо, старшие дочери выросли и вышли замуж по любви: Мария Ивановна — в 1857 году за кавалергарда графа Ламсдорфа, а Вера Ивановна в 1859 году за князя Д. С. Горчакова. Однако семейная жизнь Марии Ивановны сложилась несчастливо — граф Ламсдорф в семье был тираном, разлад между супругами был полный. Мария Ивановна уехала за границу, где в 1866 году скоропостижно умерла, вдали от родных. Мария Аркадьевна к дочери приехать не успела.

***

В 1870-х годах Мария Аркадьевна жила за границей в Германии, Швейцарии, Франции. В 1874 году была пожалована в гофмейстерины к великой княгине Марии Павловне. Она долго не решалась принять эту должность, но ради сына и младшей дочери согласилась. Во мнении света княгиня Вяземская имела большой вес. Её имя вместе с графиней де Мойра и княгиней Гагариной, фигурировало в ''«истории с тремя дамами''», когда в 1880 году император Александр II обратился именно к ним, чтобы они первыми из придворных дам нанесли визиты княгине Юрьевской.

Задушевная приятельница Марии Аркадьевны, фрейлина А. А. Толстая, характеризовала её, как человека страстного в своих чувствах, верного и прямолинейного. Л. Н. Толстой называл Вяземскую ''«прелестной представительницей русских женщин»''.

В 1888 году, в день св. апостолов Петра и Павла — день ангела князя, Павел Петрович Вяземский скончался. В одном из некрологов говорилось, что скончался один из образованнейших русских людей.

Мария Аркадьева умерла через год в Тифлисе от сердечного приступа и была похоронена в Петербурге рядом с мужем на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

Источник:

https://www.liveinternet.ru/users/5153342/post411133675

Портрет графини Марии Константиновны Толстой (1818-1844) ,

урождённой Бенкендорф. 1844 год.

Бумага, карандаш, акварель.

урождённой Бенкендорф. 1844 год.

Бумага, карандаш, акварель.

Мария Константиновна Толстая (1818-1844) – дочь К. Х. Бенкендорфа, супруга графа П. М. Толстого, внука генерал-фельдмаршала князя М. И. Голенищева-Кутузова-Смоленского. В детстве жила в Германии. После смерти родителей переехала в Санкт-Петербург, где воспитывалась в доме дяди – шефа жандармов графа А. Х. Бенкендорфа. Скончалась в Санкт-Петербурге. Изображена в трауре по случаю смерти свекрови, П. М. Толстой.

Портрет дамы с розой в волосах.

Портрет женщины в фиолетовом платье. 1854 год.

Портрет Зинаиды Сергеевны Дивовой (1811-1879).

Бумага, акварель, белила.

Бумага, акварель, белила.

Зинаида Сергеевна Дивова, урождённая Кагульская (1811-1879), внебрачная дочь графа Сергея Петровича Румянцева.

С 1827 года была замужем за генерал-майором Николаем Андриановичем Дивовым (1781—1869), сыном Андриана Ивановича Дивова - тайного советника, сенатора, героя Чесменского сражения и Елизаветы Петровны Дивовой, урождённой Бутурлиной (1762—1813 годы).

С 1827 года была замужем за генерал-майором Николаем Андриановичем Дивовым (1781—1869), сыном Андриана Ивановича Дивова - тайного советника, сенатора, героя Чесменского сражения и Елизаветы Петровны Дивовой, урождённой Бутурлиной (1762—1813 годы).

Портрет Эдуарда Антоновича фон Моллера (1820—1879).

Бумага, акварель.

Бумага, акварель.

Эдуард Антонович фон Моллер (1820—1879) — генерал-лейтенант, герой Крымской войны.

Сым морского министра, члена Государственного Совета адмирала Антона (Отто Рейнгольда) Васильевича Моллера, родился 28 июля 1820 года, происходил из дворян Лифляндской губернии, и 12 лет от роду был определён в Пажеский корпус. 8 августа 1839 года из камер-пажей был произведён в корнеты лейб-гвардии Конного полка.

Сым морского министра, члена Государственного Совета адмирала Антона (Отто Рейнгольда) Васильевича Моллера, родился 28 июля 1820 года, происходил из дворян Лифляндской губернии, и 12 лет от роду был определён в Пажеский корпус. 8 августа 1839 года из камер-пажей был произведён в корнеты лейб-гвардии Конного полка.

Портрет Фёдора Петровича Опочинина (1779—1852). 1850-e годы.

Бумага, акварель. 27 х 21,7 см.

Бумага, акварель. 27 х 21,7 см.

Фёдор Петрович Опочинин (1779—1852) — действительный тайный советник, обер-гофмейстер из рода Опочининых. Внук крупного чиновника Михаила Степановича Опочинина, зять фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова, любимый адъютант великого князя Константина Павловича.

Единственный сын отставного секунд-майора Петра Михайловича Опочинина, избранного предводителем дворянства Мышкинского уезда Ярославской губернии, и Александры Фёдоровны Ладыженской. По обычаю дворян того времени, 24 июля 1784 года, Фёдор Петрович Опочинин пятилетним мальчиком был записан в лейб-гвардии Измайловский полк; получая домашнее образование, он в полку последовательно был произведён в подпрапорщики (28 мая 1786 года), каптенармусы (16 октября 1786 года), сержанты (6 декабря 1789 года), портупей-прапорщики (21 декабря 1796 года), прапорщики (16 апреля 1797 года) и подпоручики (8 сентября 1798 года).

Действительную же службу Опочинин начал 19 мая 1800 году, в чине поручика и в звании адъютанта великого князя Константина Павловича, который скоро приблизил его к себе, оценив его ум и честность; 28 мая того же года Опочинин был переведён в лейб-гвардии Конный полк (с оставлением в занимаемой должности). 14 марта 1801 года произведён в штабс-ротмистры и 1 января 1802 года — в ротмистры.

В 1805 году Опочинин участвовал в сражении при Аустерлице и 30 января 1807 года получил орден св. Георгия 4-й степени.

Наполеоновские кампании закончил в 1808 году в чине полковника, после чего с успехом служил по финансовой и придворной части.

Занимал посты: Санкт-Петербургского вице-губернатора, директора департамента разных податей и сборов, обер-гофмейстером Высочайшего Двора (1838), обер-камергера (1843), шталмейстера Высочайшего Двора, попечителя больницы Святой Марии Магдалины в Санкт-Петербурге, председателя Попечительного совета заведений Общественного призрения (1846), члена Государственного Совета (1846), кавалера всех высших российских орденов, до ордена Святого Апостола Андрея Первозванного.

Среди прочих занятий Фёдор Петрович Опочинин состоял в различных столичных строительных комиссиях, в том числе он занимался финансовым контролем за сооружением Александровской колонны на Дворцовой площади и строительством Дворца Великой Княгини Марии Николаевны.

В апреле-июне 1851 года Фёдор Петрович Опочинин временно управлял Придворной конторой и в этой должности окончил свои дни.

Скончался славный муж Российской Империи в царствующем граде Санкт-Петербурге 20 декабря 1852 года (2 января 1853 года) на 74-м году от рождения, и погребён был в Троице-Сергиевой Приморской пустыни под Санкт-Петербургом.

Единственный сын отставного секунд-майора Петра Михайловича Опочинина, избранного предводителем дворянства Мышкинского уезда Ярославской губернии, и Александры Фёдоровны Ладыженской. По обычаю дворян того времени, 24 июля 1784 года, Фёдор Петрович Опочинин пятилетним мальчиком был записан в лейб-гвардии Измайловский полк; получая домашнее образование, он в полку последовательно был произведён в подпрапорщики (28 мая 1786 года), каптенармусы (16 октября 1786 года), сержанты (6 декабря 1789 года), портупей-прапорщики (21 декабря 1796 года), прапорщики (16 апреля 1797 года) и подпоручики (8 сентября 1798 года).

Действительную же службу Опочинин начал 19 мая 1800 году, в чине поручика и в звании адъютанта великого князя Константина Павловича, который скоро приблизил его к себе, оценив его ум и честность; 28 мая того же года Опочинин был переведён в лейб-гвардии Конный полк (с оставлением в занимаемой должности). 14 марта 1801 года произведён в штабс-ротмистры и 1 января 1802 года — в ротмистры.

В 1805 году Опочинин участвовал в сражении при Аустерлице и 30 января 1807 года получил орден св. Георгия 4-й степени.

Наполеоновские кампании закончил в 1808 году в чине полковника, после чего с успехом служил по финансовой и придворной части.

Занимал посты: Санкт-Петербургского вице-губернатора, директора департамента разных податей и сборов, обер-гофмейстером Высочайшего Двора (1838), обер-камергера (1843), шталмейстера Высочайшего Двора, попечителя больницы Святой Марии Магдалины в Санкт-Петербурге, председателя Попечительного совета заведений Общественного призрения (1846), члена Государственного Совета (1846), кавалера всех высших российских орденов, до ордена Святого Апостола Андрея Первозванного.

Среди прочих занятий Фёдор Петрович Опочинин состоял в различных столичных строительных комиссиях, в том числе он занимался финансовым контролем за сооружением Александровской колонны на Дворцовой площади и строительством Дворца Великой Княгини Марии Николаевны.

В апреле-июне 1851 года Фёдор Петрович Опочинин временно управлял Придворной конторой и в этой должности окончил свои дни.

Скончался славный муж Российской Империи в царствующем граде Санкт-Петербурге 20 декабря 1852 года (2 января 1853 года) на 74-м году от рождения, и погребён был в Троице-Сергиевой Приморской пустыни под Санкт-Петербургом.

Семья

С 14 января 1807 года был женат на фрейлине Дарье Михайловне Кутузовой (1788—1854), дочери фельдмаршала князя Смоленского. Она была удостоена 27 октября 1829 года звания кавалерственной дамы ордена св. Екатерины 2-й степени. Их дети:

Константин (1808—1848), полковник, флигель-адъютант, женат на дочери И. Н. Скобелева, фрейлине Вере Ивановне (1825—1897). Их сын Фёдор, библиофил; дочь — Дарья (1844—1870) была морганатической супругой Е. М. Лейхтенбергского; внучка — графиня Д. Е. Богарнэ.

Александра (08.06.1814—1868), крестница великого князя Константина Павловича и великой княжны Анны Павловны, фрейлина, замужем за генерал-лейтенантом и шталмейстером М. И. Туманским. По словам современника, «мадам Туманская, сделавшая мезальянс своим выходом замуж, была в высшей, даже до тонкости, степени образованная женщина, крайне любезная хозяйка, но некрасивая. Муж её, был человек умный, но мало в сущности образованный, к солдатам он был суров, к офицерам неровен и подчас грубоват, вообще, личность не симпатичная». Детей у них не было.

Мария (02.09.1817—1863), крестница императрицы Марии Фёдоровны, фрейлина двора, замужем за тайным советником А. А. Горяиновым.

Константин (1808—1848), полковник, флигель-адъютант, женат на дочери И. Н. Скобелева, фрейлине Вере Ивановне (1825—1897). Их сын Фёдор, библиофил; дочь — Дарья (1844—1870) была морганатической супругой Е. М. Лейхтенбергского; внучка — графиня Д. Е. Богарнэ.

Александра (08.06.1814—1868), крестница великого князя Константина Павловича и великой княжны Анны Павловны, фрейлина, замужем за генерал-лейтенантом и шталмейстером М. И. Туманским. По словам современника, «мадам Туманская, сделавшая мезальянс своим выходом замуж, была в высшей, даже до тонкости, степени образованная женщина, крайне любезная хозяйка, но некрасивая. Муж её, был человек умный, но мало в сущности образованный, к солдатам он был суров, к офицерам неровен и подчас грубоват, вообще, личность не симпатичная». Детей у них не было.

Мария (02.09.1817—1863), крестница императрицы Марии Фёдоровны, фрейлина двора, замужем за тайным советником А. А. Горяиновым.

Источник:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Опочинин,_Фёдор_Петрович

Константин Фёдорович Опочинин (1808–1848), сын действительного тайного советника Фёдора Петровича Опочинина (1779–1852) и Дарьи Михайловны, урождённой Голенищевой-Кутузовой (1788–1854), внук генерал-фельдмаршала светлейшего князя М. И.Голенищева-Кутузова-Смоленского. С 1831 года корнет Л.-гв. Конного полка, позже полковник, флигель-адъютант (1840), полковник свиты Е.И.В., гофмаршал двора. Знакомый А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова, его партнёр по шахматам. Женат (1840) на Вере Ивановне, урождённой Скобелевой (1825 - ?).

Примеч. И. Амелютина: Его жена – тётя “белого генерала“ М. Д. Скобелева. Одна из их дочерей вышла замуж за внука императора Николая I, и получила титул и фамилию графиня Богарне.

Примеч. И. Амелютина: Его жена – тётя “белого генерала“ М. Д. Скобелева. Одна из их дочерей вышла замуж за внука императора Николая I, и получила титул и фамилию графиня Богарне.

Источник:

https://vk.com/wall-52196838_9411

Вера Ивановна Опочинина, урождённая Скобелева (1825 – 18..) , дочь генерала от инфантерии, коменданта Петропавловской крепости Ивана Никитича Скобелева (1778/82) – 1849) и Надежды Дмитриевны, урождённой Дуровой, по первому браку Исаевой. Фрейлина Высочайшего Двора. Замужем (1840) за Константином Фёдоровичем Опочининым (1808–1848), штаб-ротмистром Л.-гв. Конного полка, знакомым поэта М. Ю. Лермонтова, его партнером по шахматам, флигель-адъютантом (6.12.1840), полковником свиты Е.И.В., гофмаршалом Двора. Имела троих детей.

Источник:

https://vk.com/wall-52196838_9384

Портрет Николая Аркадьевича Столыпина (1814-1884).

Бумага, акварель.

Бумага, акварель.

Николай Аркадьевич Столыпин (27.06.1814 года – 1.02.1884 года). Тайный советник, камергер. Из дворянского рода, восходящего к началу XVI века. Сын тайного советника Аркадия Александровича Столыпина (1778-1825) и Веры Николаевны Мордвиновой (1790-1834), дочери адмирала Н.М. Мордвинова. В конце 1840-начале 1850-х годов служил старшим секретарём миссий в Бадене и Франкфурте-на-Майне.

Поверенный в делах в Бадене (1854-1865), посланник в Вюртемберге (1865-1871) и в Нидерландах (1871-1884). Похоронен в С.-Петербурге на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

Приходился двоюродным братом матери великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Лермонтов познакомился со Столыпиным в 1832 году, когда приехал в С.-Петербург. В 1837 году их спор о дуэли Александра Сергеевича Пушкина с Жоржем Дантесом послужил для Лермонтова непосредственным толчком к созданию заключительных шестнадцати строк стихотворения «Смерть поэта». После гибели поэта Столыпин привёз в С.-Петербург и через их дальнего родственника А.А. Хастатова вернул писателю князю В.Ф. Одоевскому записную книжку со стихами Лермонтова, которую Одоевский подарил поэту перед последним отъездом из столицы на Кавказ.

Жена (с 1845 года) - Мария Алексеевна Сверчкова (1822-1893), дочь Алексея Васильевича Сверчкова. Имели сына Николая Николаевича (1860-1919? годы), действительного статского советника, дипломата.

Поверенный в делах в Бадене (1854-1865), посланник в Вюртемберге (1865-1871) и в Нидерландах (1871-1884). Похоронен в С.-Петербурге на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

Приходился двоюродным братом матери великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Лермонтов познакомился со Столыпиным в 1832 году, когда приехал в С.-Петербург. В 1837 году их спор о дуэли Александра Сергеевича Пушкина с Жоржем Дантесом послужил для Лермонтова непосредственным толчком к созданию заключительных шестнадцати строк стихотворения «Смерть поэта». После гибели поэта Столыпин привёз в С.-Петербург и через их дальнего родственника А.А. Хастатова вернул писателю князю В.Ф. Одоевскому записную книжку со стихами Лермонтова, которую Одоевский подарил поэту перед последним отъездом из столицы на Кавказ.

Жена (с 1845 года) - Мария Алексеевна Сверчкова (1822-1893), дочь Алексея Васильевича Сверчкова. Имели сына Николая Николаевича (1860-1919? годы), действительного статского советника, дипломата.

Источник:

https://vk.com/wall-52196838_11655

Портрет князя Сергея Михайловича Голицына (1774-1859). 1837 год.

Князь Сергей Михайлович Голицын (1774/7–1859) – яркая личность грибоедовской Москвы, владелец и устроитель усадеб Кузьминки и Гребнево, прозванный «последним московским вельможей». Действительный тайный советник 1-го класса, был удостоен всех высших российских орденов.

Представитель «Михайловичей», самой вельможной ветви рода Голицыных; внук генерал-адмирала Михаила Михайловича Голицына-Младшего (1684-1704). Младший сын Михаила Михайловича Голицына (1731-1804), генерала-поручика и камергера, и баронессы Анны Александровны Строгановой (1739—1816), старшей дочери и наследницы богатейшего промышленника Александра Григорьевича Строганова (1698—1754).

Владелец подмосковной усадьбы Кузьминки. С 1807 года – почётный опекун Московского опекунского совета, с 1830 года – попечитель Московского учебного округа. Крупнейший сановник, директор Голицынской больницы (1807-1859), коллекционер, благотворитель. Женат (1799) на Евдокии Ивановне, урождённой Измайловой (1770–1850). От турчанки, вывезенной с театра военных действий, имел дочь, Екатерину Павловну Розенгейм (1805–1873), воспитывалась в доме княгини Т. В. Голицыной и была выдана замуж за Бориса Карловича Данзаса.

Примеч. И. Амелютина: Внук генерал-адмирала князя М. М. Голицына, внучатый племянник генерал-фельдмаршала князя М. М. Голицына, 2-юродный племянник генерал-фельдмаршала князя А. М. Голицына, графа А. М. Дмитриева-Мамонова (фаворита императрицы Екатерины II) и драматурга Д. И. Фонвизина, 3-юродный брат канцлера графа Н. П. Румянцева и декабриста М. А. Фонвизина, племянник вице-канцлера князя А. М. Голицына. Его жена – племянница князя Н. Б. Юсупова.

Представитель «Михайловичей», самой вельможной ветви рода Голицыных; внук генерал-адмирала Михаила Михайловича Голицына-Младшего (1684-1704). Младший сын Михаила Михайловича Голицына (1731-1804), генерала-поручика и камергера, и баронессы Анны Александровны Строгановой (1739—1816), старшей дочери и наследницы богатейшего промышленника Александра Григорьевича Строганова (1698—1754).

Владелец подмосковной усадьбы Кузьминки. С 1807 года – почётный опекун Московского опекунского совета, с 1830 года – попечитель Московского учебного округа. Крупнейший сановник, директор Голицынской больницы (1807-1859), коллекционер, благотворитель. Женат (1799) на Евдокии Ивановне, урождённой Измайловой (1770–1850). От турчанки, вывезенной с театра военных действий, имел дочь, Екатерину Павловну Розенгейм (1805–1873), воспитывалась в доме княгини Т. В. Голицыной и была выдана замуж за Бориса Карловича Данзаса.

Примеч. И. Амелютина: Внук генерал-адмирала князя М. М. Голицына, внучатый племянник генерал-фельдмаршала князя М. М. Голицына, 2-юродный племянник генерал-фельдмаршала князя А. М. Голицына, графа А. М. Дмитриева-Мамонова (фаворита императрицы Екатерины II) и драматурга Д. И. Фонвизина, 3-юродный брат канцлера графа Н. П. Румянцева и декабриста М. А. Фонвизина, племянник вице-канцлера князя А. М. Голицына. Его жена – племянница князя Н. Б. Юсупова.

Источник:

https://vk.com/wall-52196838_19834

Портрет князя Владимира Дмитриевича Голицына (1815-1888).

Бумага, акварель.

Бумага, акварель.

Светлейший князь Владимир Дмитриевич Голицын (30 сентября 1815, Санкт-Петербург — 21 февраля 1888, Санкт-Петербург) — генерал-адъютант (25.03.1863), генерал от кавалерии (16.04.1878), обер-шталмейстер императорского двора, участник Кавказской войны (1817-1864).

Представитель рода Голицыных, сын московского градоначальника светлейшего князя Дмитрия Владимировича Голицына (1771-1844) и Татьяны Васильевны Васильчиковой (1783-1841). От отца унаследовал подмосковное имение Большие Вязёмы.

Родился 30 сентября 1815 года, крещён 16 октября в Исаакиевском соборе, крестник графа Павла Александровича Строганова (1774-1817) и бабушки княгини Натальи Петровны Голицыной (1741-1838). Был зачислен в пажеский корпус, но воспитывался он дома. Из камер-пажей после сдачи экзамена произведён в корнеты Лейб-гвардии Конного полка.

Служебная карьера молодого князя была блестящей. Сдав экзамены в Пажеском корпусе, он в 1836 году был выпущен в лейб-гвардии Конный полк. В 1844 году Голицын был пожалован во флигель-адъютанты, в 1853-м назначен командующим Кирасирским полком, а в 1855-м получил командование лейб-гвардии Конным полком. В 1864 году, уже в звании генерал-адъютанта, князь получил назначение командовать 1-й гвардейской кавалерийской дивизией. В 1869 году он был назначен членом совета Главного управления государственного коннозаводства и принял деятельное участие в разработке многих вопросов, касавшихся коннозаводства и спорта. Надо заметить, что князь очень близко принимал к сердцу интересы спорта и был страстным охотником, долгое время он состоял вице-президентом Санкт-Петербургского бегового общества. В 1873 году В.Д. Голицын удостоился монаршего благоволения – «за полезные труды в производстве и усовершенствовании различных сортов лошадей на своих заводах». В 1875 году Голицына назначили шталмейстером Двора Его Императорского Величества и исправляющим должность обер-шталмейстера – президента придворной конюшенной конторы. В 1878 году состоялось производство князя в генералы от кавалерии. В конце концов он был назначен шефом 4-го эскадрона лейб-гвардии Конного полка.

Князь имел все российские ордена и массу иностранных отличий. Он неизменно пользовался любовью и уважением двух государей: Николая I и Александра II, и сошёл в могилу с репутацией человека, не знавшего страха и упрёка. Голицын был баловнем судьбы, он взял от жизни всё: богатство, славу, знатность, незапятнанное имя и большое счастье в семейной жизни.

На коннозаводском поприще Голицына также сопровождал успех. Он стал почётным членом бегового и скакового обществ в Санкт-Петербурге. В память Голицына учредили «на вечные времена» два приза. Какой иронией, однако, звучат сегодня эти «вечные времена»!

Судя по портретам и рассказам людей, знавших князя Голицына, он был высокий, стройный, красивый мужчина, с тонкими и правильными чертами лица. Волосы и усы он носил коротко подстриженными. Князь был человеком редкой доброты и исключительно доступным для всех, кто имел в нём нужду или обращался к нему за советом и помощью.

Князь Голицын скончался от кровоизлияния мозга 21 февраля 1888 года в Санкт-Петербурге и был похоронен в Благовещенской церкви. По воспоминаниям современника, «отличался редкой добротой, честностью и прямотой. К нижним чинам относился очень гуманно, в своём имении устроил больницу и приют».

Представитель рода Голицыных, сын московского градоначальника светлейшего князя Дмитрия Владимировича Голицына (1771-1844) и Татьяны Васильевны Васильчиковой (1783-1841). От отца унаследовал подмосковное имение Большие Вязёмы.

Родился 30 сентября 1815 года, крещён 16 октября в Исаакиевском соборе, крестник графа Павла Александровича Строганова (1774-1817) и бабушки княгини Натальи Петровны Голицыной (1741-1838). Был зачислен в пажеский корпус, но воспитывался он дома. Из камер-пажей после сдачи экзамена произведён в корнеты Лейб-гвардии Конного полка.

Служебная карьера молодого князя была блестящей. Сдав экзамены в Пажеском корпусе, он в 1836 году был выпущен в лейб-гвардии Конный полк. В 1844 году Голицын был пожалован во флигель-адъютанты, в 1853-м назначен командующим Кирасирским полком, а в 1855-м получил командование лейб-гвардии Конным полком. В 1864 году, уже в звании генерал-адъютанта, князь получил назначение командовать 1-й гвардейской кавалерийской дивизией. В 1869 году он был назначен членом совета Главного управления государственного коннозаводства и принял деятельное участие в разработке многих вопросов, касавшихся коннозаводства и спорта. Надо заметить, что князь очень близко принимал к сердцу интересы спорта и был страстным охотником, долгое время он состоял вице-президентом Санкт-Петербургского бегового общества. В 1873 году В.Д. Голицын удостоился монаршего благоволения – «за полезные труды в производстве и усовершенствовании различных сортов лошадей на своих заводах». В 1875 году Голицына назначили шталмейстером Двора Его Императорского Величества и исправляющим должность обер-шталмейстера – президента придворной конюшенной конторы. В 1878 году состоялось производство князя в генералы от кавалерии. В конце концов он был назначен шефом 4-го эскадрона лейб-гвардии Конного полка.

Князь имел все российские ордена и массу иностранных отличий. Он неизменно пользовался любовью и уважением двух государей: Николая I и Александра II, и сошёл в могилу с репутацией человека, не знавшего страха и упрёка. Голицын был баловнем судьбы, он взял от жизни всё: богатство, славу, знатность, незапятнанное имя и большое счастье в семейной жизни.

На коннозаводском поприще Голицына также сопровождал успех. Он стал почётным членом бегового и скакового обществ в Санкт-Петербурге. В память Голицына учредили «на вечные времена» два приза. Какой иронией, однако, звучат сегодня эти «вечные времена»!

Судя по портретам и рассказам людей, знавших князя Голицына, он был высокий, стройный, красивый мужчина, с тонкими и правильными чертами лица. Волосы и усы он носил коротко подстриженными. Князь был человеком редкой доброты и исключительно доступным для всех, кто имел в нём нужду или обращался к нему за советом и помощью.

Князь Голицын скончался от кровоизлияния мозга 21 февраля 1888 года в Санкт-Петербурге и был похоронен в Благовещенской церкви. По воспоминаниям современника, «отличался редкой добротой, честностью и прямотой. К нижним чинам относился очень гуманно, в своём имении устроил больницу и приют».

Семья

Жена (с 2 апреля 1858 года) — Мария Михайловна Пашкова (13.08.1836—08.04.1910), фрейлина двора, дочь генерал-лейтенанта Михаила Васильевича Пашкова (1802-1863) и Марии Трофимовны Барановой (1807-1887); кавалерственная дама ордена Св. Екатерины (1879), статс-дама и обер-гофмейстерина Двора императрицы Александры Фёдоровны. С 1896 года была вице-председательницей Женского Патриотического общества. По словам современницы, княгиня Голицына была очень импозантная дама, воспитанная в духе Николая I и крайне отрицательно относившаяся ко всяким либеральным идеям. Согласно отзыву генерала А. А. Мосолова, никто не умел лучше Голицыной, поддерживать придворные традиции среди дамского элемента:

"Трудно было бы найти особу, которая могла бы лучше, чем княгиня Голицына, воплощать всё то значение, которое присваивалось высокому званию обер-гофмейстерины... Она имела особо развитое чутьё на всё, что не соответствовало этикету. Одевалась она не иначе как по моде позапрошлого века, а шляпы её считались «произведением придворно-экипажного ведомства»... Чтобы сделанное ею замечание не оставалось без последствий, она никогда ничего не говорила молодым фрейлинам, считая их мелкой сошкой: она вступала в пререкания только с такими солидными дамами, которых фрейлины боялись пуще огня".

Последние годы жила в большой квартире в Зимнем дворце, где и умерла 8 апреля 1910 года от паралича сердца при грудной жабе. После отпевания в Духовской церкви Александро-Невской лавры была похоронена рядом с мужем. В браке имела единственную дочь:

Дочь - Мария Владимировна (1860—1933), фрейлина, с 11 ноября 1887 года замужем за поручиком кавалергардского полка, Александром Николаевичем Воейковым (1865—1942). Будучи единственной наследницей своих родителей, проявила себя незаурядной хозяйкой. В своей деревне Лупандино основала сахарный завод.

Умерла в эмиграции в Париже.

"Трудно было бы найти особу, которая могла бы лучше, чем княгиня Голицына, воплощать всё то значение, которое присваивалось высокому званию обер-гофмейстерины... Она имела особо развитое чутьё на всё, что не соответствовало этикету. Одевалась она не иначе как по моде позапрошлого века, а шляпы её считались «произведением придворно-экипажного ведомства»... Чтобы сделанное ею замечание не оставалось без последствий, она никогда ничего не говорила молодым фрейлинам, считая их мелкой сошкой: она вступала в пререкания только с такими солидными дамами, которых фрейлины боялись пуще огня".

Последние годы жила в большой квартире в Зимнем дворце, где и умерла 8 апреля 1910 года от паралича сердца при грудной жабе. После отпевания в Духовской церкви Александро-Невской лавры была похоронена рядом с мужем. В браке имела единственную дочь:

Дочь - Мария Владимировна (1860—1933), фрейлина, с 11 ноября 1887 года замужем за поручиком кавалергардского полка, Александром Николаевичем Воейковым (1865—1942). Будучи единственной наследницей своих родителей, проявила себя незаурядной хозяйкой. В своей деревне Лупандино основала сахарный завод.

Умерла в эмиграции в Париже.

Источник:

https://vk.com/wall-211008815_2451

https://ru.wikipedia.org/wiki/Голицын,_Владимир_Дмитриевич

Портрет княгини Веры Аркадьевны Голицыной (1821-1853). 1846 год.

Бристольский картон, акварель, белила, лак.

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. Москва

Бристольский картон, акварель, белила, лак.

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. Москва

Княгиня Вера Аркадьевна Голицына, урождённая Столыпина (1821–1853), дочь тайного советника, Аркадия Алексеевича Столыпина (1778–1825) и Веры Николаевны, урождённой графини Мордвиновой (1790–1834). С 1839 года фрейлина, адресат стихотворения П. А. Вяземского. Замужем (1846) за князем Давидом Фёдоровичем Голицыным (1811(6) – 1855), камер-юнкером и надворным советником. Умерла в Берлине, после тяжёлой и долгой болезни.

Портрет князя Павла Павловича Голицына (1828—1882). 1846-1849 годы.

Бумага, акварель.

Портрет из альбома Императорской конной гвардии. Находится в коллекции Института русской литературы (Пушкинский дом), Санкт-Петербург.

Бумага, акварель.

Портрет из альбома Императорской конной гвардии. Находится в коллекции Института русской литературы (Пушкинский дом), Санкт-Петербург.

Князь Павел Павлович Голицын (1828–1882), сын полковника, камергера, гофмейстера князя Павла Алексеевича Голицына (1782–1849) и Варвары Сергеевны Кагульской (1791/4–1875), незаконной дочери графа Сергея Петровича Румянцева. Вступил на службу в 1845 корнетом. Женат (1857) на Елене Ивановне, урожд. графине Симонич (1837–1860). Дочь: Мария (1859 – 1914).

Источник:

https://vk.com/wall-52196838_16168

Портрет княгини Юлии Павловны Голицыной (1829-1879). 1841 год.

Княжна Юлия Павловна Голицына (1829-1879), в замужестве Прокунина. Дочь князя Павла Сергеевича Голицына (1788-1837)

Княжна Юлия Павловна Голицына (1829-1879), в замужестве Прокунина. Дочь князя Павла Сергеевича Голицына (1788-1837)

Портрет Карла Карловича фон Штакельберга (1816-1887). (Из альбома Императорской конной гвардии), 1846-1849. Находится в коллекции творчества Института русской литературы (Пушкинский дом), Санкт-Петербург. 1846-1849 годы.

Бумага, акварель.

Бумага, акварель.

Барон Карл Карлович (Карл Август) фон Штакельберг (1816–1887) – генерал-майор (1858), генерал-лейтенант (1865) с назначением начальником 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. Сын офицера Л.-гв. Конного полка барона Карла Георга фон Штакельберга (1776–1842), и Наталии Марии Луизы фон Каульбарс (1796–1850).

Свояк принца Александра Гессенского (брата императрицы Марии Александровны). Его жена: тётя князя Болгарии Александра Баттенберга, 2-юродная прабабушка принца Филиппа (мужа королевы Великобритании Елизаветы II).

В 1880-х годах служил в Запасных войсках, но по-прежнему числился в Гатчинском Кирасирском полку. Похоронен на фамильном участке Ивангородского погоста.

Женат (1843) на Эмилии Викторине Иоганне (1821–1890), урождённой графини Гауке.

Дети: Карл Мориц Рейнгольд Георг (1843 – ?); Эмилия Натали Александрина Иоганна (1845 – ?); София Эмилия Натали Александрина Иоганна (1845 – ?);Натали Мария (1846 – ?); Константин Николаус (1848 – ?); Георг Август Пауль (1850 – ?); Александр Николаус Георг (1853 – ?); Мария Магдалена Эмилия (1860 – ?); Николай Георг Карл Фридрих (1862 – ?).

Свояк принца Александра Гессенского (брата императрицы Марии Александровны). Его жена: тётя князя Болгарии Александра Баттенберга, 2-юродная прабабушка принца Филиппа (мужа королевы Великобритании Елизаветы II).

В 1880-х годах служил в Запасных войсках, но по-прежнему числился в Гатчинском Кирасирском полку. Похоронен на фамильном участке Ивангородского погоста.

Женат (1843) на Эмилии Викторине Иоганне (1821–1890), урождённой графини Гауке.

Дети: Карл Мориц Рейнгольд Георг (1843 – ?); Эмилия Натали Александрина Иоганна (1845 – ?); София Эмилия Натали Александрина Иоганна (1845 – ?);Натали Мария (1846 – ?); Константин Николаус (1848 – ?); Георг Август Пауль (1850 – ?); Александр Николаус Георг (1853 – ?); Мария Магдалена Эмилия (1860 – ?); Николай Георг Карл Фридрих (1862 – ?).

Источник:

https://vk.com/wall-52196838_16266

Портрет Ивана Даниловича Данилова (1768 год или 1770—1852). 1847 год.

Бумага, акварель.

Бумага, акварель.

Иван Данилович Данилов (1768 год или 1770—1852) — тайный советник, член Совета военного министра, сенатор.

24 февраля 1780 года Данилов был определён на службу подканцеляристом в Карачевский уездный суд. Прослужив там четыре года, Данилов перешёл на военную службу и поступил рейтаром в лейб-гвардии Конный полк. В 1801 году произведён в унтер-офицеры и, вскоре затем, переведён в Военную Его Императорского Высочества Цесаревича канцелярию.

31 декабря 1804 года получил первый классный чин — коллежского регистратора, а в следующем году был в походах в Австрии, участвовал в сражении при Аустерлице и до заключения мира находился при канцелярии цесаревича Константина Павловича. В следующую кампанию 1807 года был в Восточной Пруссии, участвовал в сражениях при Гейльсберге и Фридланде, состоя всё время до Тильзитского мира при цесаревиче.

В 1810 году Данилов был произведён в губернские секретари и в 1812 году получил чин 9-го класса.

В 1812 году Данилов участвовал в отражении нашествия Наполеона в Россию, а затем, в 1813 и 1814 годах находился в Заграничном походе и был в сражениях при Бауцене, Дрездене, Кульме и Лейпциге и при вступлении в 1814 году союзных войск в Париж. За отличия и труды в Заграничных походах награждён орденами св. Владимира 4-й степени и св. Анны 2-й степени и чином 8-го класса.

По возвращении в Санкт-Петербург, был командирован в Варшаву, где и находился до восстания поляков, получив последовательно все чины включительно до 4-го класса, который ему был пожалован 22 января 1826 года.

Когда осенью 1830 года начался польский мятеж, Данилов был захвачен мятежниками в плен, но через месяц был освобождён и уехал в Пруссию на лечение. В январе 1831 года возвратился к цесаревичу Константину Павловичу в местечко Великую Брестолицу. Во время Польской кампании Данилов состоял снова при цесаревиче, затем, по отбытии его из армии, следовал за ним в Белосток и до Витебска, а оттуда, по кончине цесаревича, сопровождал его тело в Санкт-Петербург.

22 августа 1831 года Данилов был назначен членом Совета военного министра, а в 1832 году — членом комитета для сокращения переписки в полках, бригадах и дивизионных штабах и комиссии для распределения и сдачи дел управления цесаревича Константина Павловича. 6 декабря того же года пожалован в тайные советники с назначением присутствующим в Правительствующем сенате. По смерти в 1833 году генерала от инфантерии графа Куруты, был председателем комитета по окончанию дел великого князя Константина Павловича и ему же был поручен главный надзор в Санкт-Петербургской временной счётной комиссии по продовольствию войск бывшего Литовского корпуса за 1830 год.

В сенате Данилов присутствовал во 2-м отделении 5-го департамента, а с 1 января 1840 года присутствовал в Межевом департаменте.

Данилов скончался 11 мая 1852 года в Санкт-Петербурге, похоронен на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря.

24 февраля 1780 года Данилов был определён на службу подканцеляристом в Карачевский уездный суд. Прослужив там четыре года, Данилов перешёл на военную службу и поступил рейтаром в лейб-гвардии Конный полк. В 1801 году произведён в унтер-офицеры и, вскоре затем, переведён в Военную Его Императорского Высочества Цесаревича канцелярию.

31 декабря 1804 года получил первый классный чин — коллежского регистратора, а в следующем году был в походах в Австрии, участвовал в сражении при Аустерлице и до заключения мира находился при канцелярии цесаревича Константина Павловича. В следующую кампанию 1807 года был в Восточной Пруссии, участвовал в сражениях при Гейльсберге и Фридланде, состоя всё время до Тильзитского мира при цесаревиче.

В 1810 году Данилов был произведён в губернские секретари и в 1812 году получил чин 9-го класса.

В 1812 году Данилов участвовал в отражении нашествия Наполеона в Россию, а затем, в 1813 и 1814 годах находился в Заграничном походе и был в сражениях при Бауцене, Дрездене, Кульме и Лейпциге и при вступлении в 1814 году союзных войск в Париж. За отличия и труды в Заграничных походах награждён орденами св. Владимира 4-й степени и св. Анны 2-й степени и чином 8-го класса.

По возвращении в Санкт-Петербург, был командирован в Варшаву, где и находился до восстания поляков, получив последовательно все чины включительно до 4-го класса, который ему был пожалован 22 января 1826 года.

Когда осенью 1830 года начался польский мятеж, Данилов был захвачен мятежниками в плен, но через месяц был освобождён и уехал в Пруссию на лечение. В январе 1831 года возвратился к цесаревичу Константину Павловичу в местечко Великую Брестолицу. Во время Польской кампании Данилов состоял снова при цесаревиче, затем, по отбытии его из армии, следовал за ним в Белосток и до Витебска, а оттуда, по кончине цесаревича, сопровождал его тело в Санкт-Петербург.

22 августа 1831 года Данилов был назначен членом Совета военного министра, а в 1832 году — членом комитета для сокращения переписки в полках, бригадах и дивизионных штабах и комиссии для распределения и сдачи дел управления цесаревича Константина Павловича. 6 декабря того же года пожалован в тайные советники с назначением присутствующим в Правительствующем сенате. По смерти в 1833 году генерала от инфантерии графа Куруты, был председателем комитета по окончанию дел великого князя Константина Павловича и ему же был поручен главный надзор в Санкт-Петербургской временной счётной комиссии по продовольствию войск бывшего Литовского корпуса за 1830 год.

В сенате Данилов присутствовал во 2-м отделении 5-го департамента, а с 1 января 1840 года присутствовал в Межевом департаменте.

Данилов скончался 11 мая 1852 года в Санкт-Петербурге, похоронен на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря.

Портрет барона Осипа Осиповича (Иосиф Иосифович) Велио (1795—1867). 1847 год.

Бумага, акварель.

Альбом лейб - гвардии Конного полка. ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом).

Бумага, акварель.

Альбом лейб - гвардии Конного полка. ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом).

Барон Осип Осипович или Иосиф Иосифович Велио (1795—1867) — генерал от кавалерии в Русской императорской армии, комендант Нарвы и Царского Села, мемуарист.

Осип Осипович Велио родился 24 января 1795 года в семье придворного банкира португальского происхождения Иосифа Вельо (1755—1802 годы) и Софьи Ивановны Севериной (1770—1839 годы), дочери гамбургского купца.

Образование получил в частном учебном заведении и в 1804 году был зачислен канцеляристом в Экспедицию государственных доходов.

26 февраля 1813 года вступил на военную службу подпоручиком в Казанский драгунский полк и принял участие в походе русской армии в Пруссию и во Францию. 6 июля был прикомандирован к лейб-гвардии Конному полку, а 28 сентября 1813 года переведён в этот полк корнетом.

За отличие при Кульме награждён орденом св. Анны 3-й степени и особым прусским знаком ордена Железного креста. Затем он был в сражениях под Лейпцигом и Бриенном. За участие в разгроме французской гвардии при Фер-Шампенуазе получил орден св. Владимира 4-й степени с бантом. После этого боя он был назначен адъютантом к генералу Андреевскому и завершил своё участие в войне против Наполеона штурмом Монмартрских высот под Парижем.

13 октября 1814 года вернулся в полк и в 1822 году произведён в ротмистры, а 25 июля 1825 года получил чин полковника, командовал в полку 2-м эскадроном.

Во время восстания декабристов Велио со своим эскадроном атаковал восставших, был ранен в правую руку выше локтя; медики эту руку ему вылечить не смогли и вынуждены были ампутировать. 15 декабря 1825 года был назначен флигель-адъютантом. С 11 января 1826 года был плац-майором Царского Села.

Во время русско-турецкой войны 1828—1829 года Велио находился в действующей на Дунае армии, принимал участие в нескольких сражениях и был комендантом захваченных крепостей Исакчи и Тульчи.

25 июня 1833 года Велио был произведён в генерал-майоры Свиты Его Императорского Величества и 6 октября того же года вновь зачислен в лейб-гвардии Конный полк. С 1834 года занимал должность коменданта крепости Нарва. 17 марта 1845 года произведён в генерал-лейтенанты и 2 мая следующего года назначен комендантом Царского Села. 25 марта 1862 года получил чин генерала от кавалерии.

Был женат на Екатерине Ивановне Альбрехт (1795—1884 годы), дочери полковника лейб-гвардии Семёновского полка И. Л. Альбрехта и сестре К. И. Альбрехта. По словам современницы, баронесса Велио «была не красива собой, но была так умна и приятна в обхождении, что наружность её забывалась совсем. Ей бедной часто приходилось краснеть, когда её ворчливый, неприветливый и однорукий муж в известный час выпроваживал из дома гостей, хотя бы они были приглашены. Он требовал от жены, чтобы в половине одиннадцатого все огни в доме были погашены и так неучтиво выгонял своих гостей, что отнимал у них всякое желание посещать его дом». В 1838 году Екатерина Ивановна купила у своего брата имение Гомонтово, которое считалось одним из лучших в Петергофском уезде. В браке супруги Велио имели троих детей.

Скончался Осип Осипович 16 августа 1867 года, из списков исключён 27 августа. Похоронен в Санкт-Петербурге на Смоленском лютеранском кладбище.

В браке имели троих детей:

Николай Осипович (1827—1865), коллежский советник, женат (с 2 июня 1854 года) на Александре Романовне Эссен (1827-1865).

Иван Осипович (1830—1899) , действительный тайный советник, сенатор и член Государственного совета Российской империи.

(Герминия) Осиповна (1835—1917), фрейлина, переводчица и мемуаристка. С 1863 года замужем за генералом Иваном Андреевичем Лишиным (1835—1893), сыном А. Ф. Лишина.

Осип Осипович Велио родился 24 января 1795 года в семье придворного банкира португальского происхождения Иосифа Вельо (1755—1802 годы) и Софьи Ивановны Севериной (1770—1839 годы), дочери гамбургского купца.

Образование получил в частном учебном заведении и в 1804 году был зачислен канцеляристом в Экспедицию государственных доходов.

26 февраля 1813 года вступил на военную службу подпоручиком в Казанский драгунский полк и принял участие в походе русской армии в Пруссию и во Францию. 6 июля был прикомандирован к лейб-гвардии Конному полку, а 28 сентября 1813 года переведён в этот полк корнетом.

За отличие при Кульме награждён орденом св. Анны 3-й степени и особым прусским знаком ордена Железного креста. Затем он был в сражениях под Лейпцигом и Бриенном. За участие в разгроме французской гвардии при Фер-Шампенуазе получил орден св. Владимира 4-й степени с бантом. После этого боя он был назначен адъютантом к генералу Андреевскому и завершил своё участие в войне против Наполеона штурмом Монмартрских высот под Парижем.

13 октября 1814 года вернулся в полк и в 1822 году произведён в ротмистры, а 25 июля 1825 года получил чин полковника, командовал в полку 2-м эскадроном.

Во время восстания декабристов Велио со своим эскадроном атаковал восставших, был ранен в правую руку выше локтя; медики эту руку ему вылечить не смогли и вынуждены были ампутировать. 15 декабря 1825 года был назначен флигель-адъютантом. С 11 января 1826 года был плац-майором Царского Села.

Во время русско-турецкой войны 1828—1829 года Велио находился в действующей на Дунае армии, принимал участие в нескольких сражениях и был комендантом захваченных крепостей Исакчи и Тульчи.

25 июня 1833 года Велио был произведён в генерал-майоры Свиты Его Императорского Величества и 6 октября того же года вновь зачислен в лейб-гвардии Конный полк. С 1834 года занимал должность коменданта крепости Нарва. 17 марта 1845 года произведён в генерал-лейтенанты и 2 мая следующего года назначен комендантом Царского Села. 25 марта 1862 года получил чин генерала от кавалерии.

Был женат на Екатерине Ивановне Альбрехт (1795—1884 годы), дочери полковника лейб-гвардии Семёновского полка И. Л. Альбрехта и сестре К. И. Альбрехта. По словам современницы, баронесса Велио «была не красива собой, но была так умна и приятна в обхождении, что наружность её забывалась совсем. Ей бедной часто приходилось краснеть, когда её ворчливый, неприветливый и однорукий муж в известный час выпроваживал из дома гостей, хотя бы они были приглашены. Он требовал от жены, чтобы в половине одиннадцатого все огни в доме были погашены и так неучтиво выгонял своих гостей, что отнимал у них всякое желание посещать его дом». В 1838 году Екатерина Ивановна купила у своего брата имение Гомонтово, которое считалось одним из лучших в Петергофском уезде. В браке супруги Велио имели троих детей.

Скончался Осип Осипович 16 августа 1867 года, из списков исключён 27 августа. Похоронен в Санкт-Петербурге на Смоленском лютеранском кладбище.

В браке имели троих детей:

Николай Осипович (1827—1865), коллежский советник, женат (с 2 июня 1854 года) на Александре Романовне Эссен (1827-1865).

Иван Осипович (1830—1899) , действительный тайный советник, сенатор и член Государственного совета Российской империи.

(Герминия) Осиповна (1835—1917), фрейлина, переводчица и мемуаристка. С 1863 года замужем за генералом Иваном Андреевичем Лишиным (1835—1893), сыном А. Ф. Лишина.

Источник:

https://alesha.bbok.ru/viewtopic.php?id=340&p=4

Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник Владимир Иванович Гау (1816-1895). Акварельные портреты. Часть 4. | natali120654 - Дневник natali120654 |

Лента друзей natali120654

/ Полная версия

Добавить в друзья

Страницы:

раньше»