БОЛЬШОЙ ДВОРЕЦ - ДВОРЦОВО-ПАРКОВОГО АНСАМБЛЯ «ПЕТЕРГОФ» /2.ИНТЕРЬЕР.

07-08-2023 13:37

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

Это цитата сообщения TimOlya Оригинальное сообщение

Большой дворец - дворцово-паркового ансамбля «Петергоф» /2.Интерьер.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

Это цитата сообщения TimOlya Оригинальное сообщение

Большой дворец - дворцово-паркового ансамбля «Петергоф» /2.Интерьер.

Залы дворца

Вид на фасад Большого дворца из Верхнего или Нижнего парков впечатляет, но сам по себе дворец довольно узкий и не настолько большой, как выглядит. Насчитывает примерно 30 залов, в том числе богато украшенные парадные залы, отштукатуренные под мрамор, с расписанными потолками, инкрустированным паркетом и позолоченными стенами.

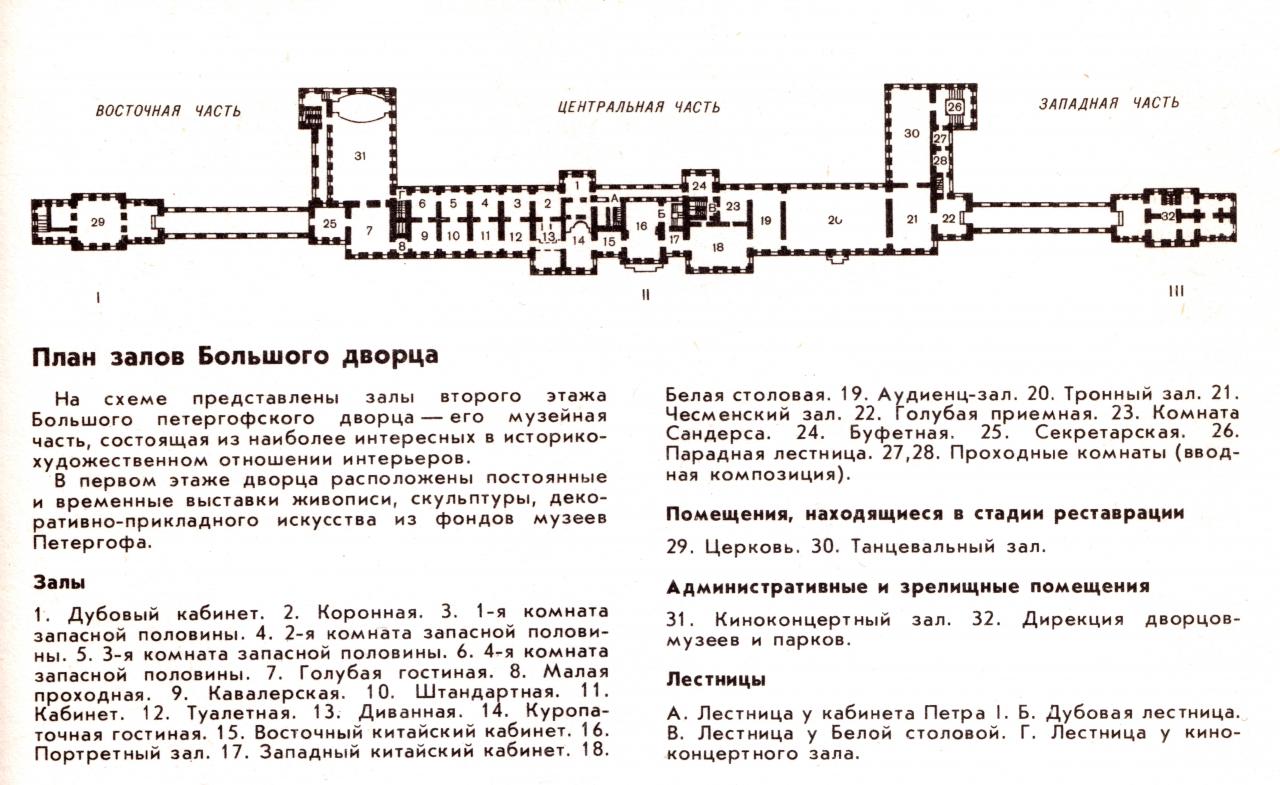

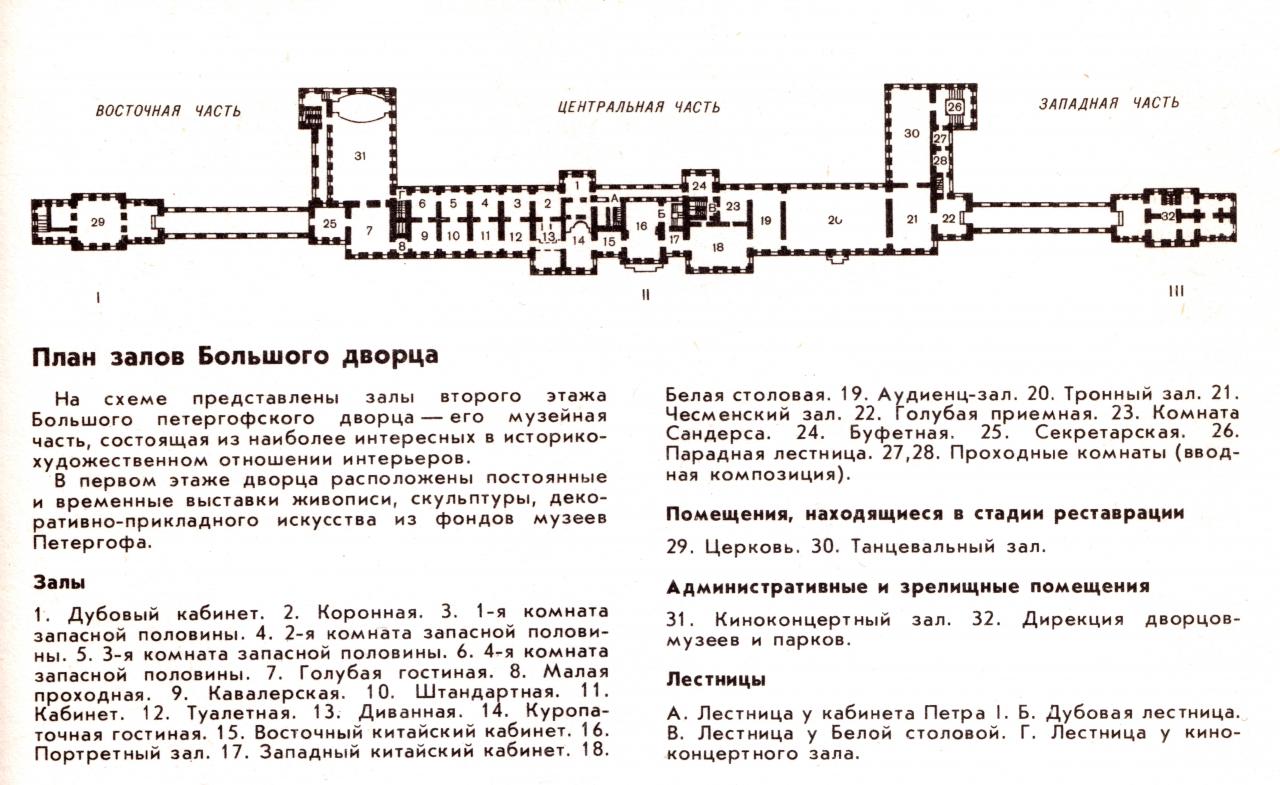

План залов дворца. 1990 г.

Невысокие помещения коридора и вестибюля кажутся просторными от использования широких арочных проемов, имитирующих ложные ниши. Их двойные рупорные арки, покоящиеся на простейших подобиях колонн, зрительно расширяют коридор и используются для расположения произведений ваятелей разных эпох.

Вестибюль

Недостаток объема скрадывается этими равномерно расставленными скульптурами, как античными, так и времен проведения реконструкции Растрелли. В вестибюле их дополняют массивные дорические колонны и строгих форм дверные коробки. На полу использовано чередование светлых и темных плит. Фонари под потолком – раннего петровского периода.

Вестибюль примечателен историческим стендом, посвященным некоторым правителям России. Показаны те, кому Большой Петергофский дворец обязан и существованием, и главными изменениями облика и интерьеров. Отсутствие супруги Петра, правившей после него Екатерины Первой, объясняется недолгим царствованием. Она мужа пережила лишь на два года, просто не успев оставить своего следа в Петергофе.

В коридоре выставлена уменьшенная копия дворцового здания, в точности воспроизводящая его внешний вид. На фото предстает северный фасад, домовая церковь слева, в реальности – на востоке. Наглядность макета позволяет представить Большой Петергофский дворец полностью, что снаружи сделать невозможно. Неудобно снова цитировать русского поэта, никто лучше не сказал, как рассматривать большие объекты.

Макеты и модели используют часто, чтобы наглядно обрисовать сооружение такого масштаба, как Большой Петергофский дворец.

Парадная лестница

Парадный вход размещён в западном флигеле дворца. Такое решение позволяло Растрелли развернуть анфиладу парадных залов, нанизанных на ось вдоль фасада (этот принцип наиболее полно реализован архитектором в следующем по времени создания большом дворце — Екатерининском).

Квадратный в плане зал с двухсветной лестницей — один из самых эффектных интерьеров дворца, отличающийся парадной и роскошной отделкой. В нём Растрелли достиг максимального синтеза искусств, применив едва ли не все возможные средства декорирования: масляная живопись плафона, темперная роспись стен, лепнина, резьба по дереву, кованый металл.

В интерьере лестницы многообразно представлены различные скульптурные формы: барельефы, картуши, статуи, рокайли, вазы. Но основным элементом декора, традиционным для растреллиевских интерьеров, является золочёная резьба по дереву. Выполнение работ относится к 1751 году; бригаду русских мастеров возглавлял Иосиф Шталмеер.

Нижнюю часть лестницы украшают резные кариатиды, воссозданные в послевоенные годы по моделям скульпторов Г. Михайловой и Э. Масленникова.

Самые заметные скульптуры верхней части — аллегорические изображения времён года, украшающие верхнюю площадку лестницы. Весна, Лето (на перилах), Осень и Зима (помещены в нишах напротив первых) представлены в образе юных девушек. .

Повторения скульптур «Весна», «Лето» и «Осень» также выполнили Г. Михайлова и Э. Масленников. Скульптура «Зима», в годы Великой Отечественной войны была эвакуирована и сохранилась. Дверной портал, ведущий в Танцевальный зал, решён в формах триумфальной арки. Украшением монументального десюдепорта служат две резные фигуры «Верность» и «Справедливость».. Портал воссоздан по моделям С. Лебедевой

Аллегории Лета и Весны

Стены богато расписаны темперой; в орнаментах сплетаются цветочные гирлянды и другие растительные мотивы, двуглавые орлы, вензеля Елизаветы Петровны. Рисованные фигуры Аполлона, Дианы и Флоры вписаны в иллюзорные ниши; обманный эффект подчёркивает воздушность и лёгкость интерьера (работы выполнены Антонио Перезинотти с помощниками). Этому же служат и восемь больших двухъярусных окон, пропускающие на лестницу изобилие света. В верхних ярусах располагаются характерные для барокко зеркальные окна-обманки, призванные усилить за счёт световых эффектов ощущение простора.

Десюдепорт с фигурами «Верность» и «Справедливость»

Потолок Парадной лестницы украшен плафоном «Аллегория Весны» работы Бартоломео Тарсия (1751 год). Живописная работа со времени создания воспринималась как прославление Елизаветы Петровны и её царствования, отмеченное расцветом искусств, наук и ремёсел. Так же трактовалась общая символика интерьера: он раскрывается аллегорией благоденствия Российского государства и его процветания под эгидой искусств. Плафон воссоздан Л. Любимовым, В. Никифоровым, В. Корбаном. Эти же реставраторы воссоздали падугу и живописное оформление стен Парадной лестницы. Мажорный и торжественный настрой парадной лестницы получил продолжение в Танцевальном зале.

Скульптура «Зима»

Танцевальный зал

Танцевальный (или Купеческий) зал площадью около 270 м² занимает всё западное крыло дворца. По декоративному убранству —самый пышный интерьер дворца, разработан в особом праздничном ключе. Он создавался в 1751—1752 годах и полностью сохранил изначальный замысел Растрелли.

Особенность Танцевального зала — фальшивые зеркальные окна-обманки, занимающие основное пространство глухих западной и северной стен. На противоположных им стенах — окна настоящие, большие, в два яруса. Простенки между окнами, как настоящими, так и фальшивыми, занимают огромные зеркала. Изобилие зеркал создаёт эффект многократно умноженного пространства.

В отделке господствует золочёная резьба по дереву. В простенках между окнами, над зеркалами, расположены тондо на темы «Энеиды» Вергилия и «Метаморфоз» Овидия (работы Джузеппе Валериани; в настоящее время подлинных четыре; остальные двенадцать — копии, воссозданные взамен утраченных во время Великой отечественной войны). Падуги, создающие плавный переход от стен к потолку, украшены живописными медальонами и лепными кронштейнами. Плафон «Аполлон на Парнасе» (Бартоломео Тарсия, 1751 год), созданный специально для зала, занимает весь свод. Орнаментальный узор наборного паркета из клёна, ореха, светлого и тёмного дуба дополняет интерьер.

Голубая приёмная

Небольшая комната, связанная с Танцевальным и Чесменским залами; также имеет выход через стеклянные двери в галерею, соединяющую основную часть дворца с Гербовым корпусом.

Своё название получила по отделке стен: они затянуты голубым шёлковым штофом. Вспомогательное помещение служило своего рода канцелярской; здесь постоянно располагались секретари, а также камер-фурьеры, которые записывали в специальные журналы дворцовую летопись (в них фиксировались прибытие или отъезд важных персон, курьеров, а также привоз предметов обстановки и т. п.).

Интерьер создан Растрелли и в дальнейшем не подвергался изменениям. Изразцовая печь, спроектированная Растрелли, воссоздана под руководством Ю. М. Новикова в 1979-1984 г.г. В нынешней экспозиции музея в Голубой приёмной представлены предметы мебели середины XIX века в стиле «второго барокко», изделия из бронзы и вазы Императорского фарфорового завода в стиле ампир. Стены украшают живописные работы; одна из них кисти И. К. Айвазовского с Петергофским пейзажем («Вид Большого дворца и Большого каскада»). Приёмная выделяется множественностью перспектив, характерной для замыкающей комнаты барочной планировки: из окон видны Верхний сад и Нижний парк, сквозь стеклянные двери — галерея в «Корпус под гербом».

Чесменский зал

Мемориальный зал Большого Петергофского дворца; самый известный из всех залов сооружения. Своё название носит в память о Чесменском сражении 25—26 июня (6—7 июля по новому стилю) 1770 года в Эгейском море, в ходе которого российский флот одержал решающую победу в ходе русско-турецкой войны 1768—1774 годов.

Екатерина II, получив известие об уничтожении турецкого флота в Чесменском сражении, задумала увековечить славное событие в серии картин. В том же 1770 году немецкий художник Якоб Филипп Гаккерт, имевший репутацию мастерского пейзажиста, получил заказ на создание цикла. Флот находился ещё в «архипелагском походе» (завершился в 1774 году), когда началась работа над картинами. Гаккерт в то время жил и работал в Италии; для того, чтобы художник мог достоверно изобразить взрыв и пожар на корабле, на рейде Ливорно в 1771 году командованием российского флота в присутствии многотысячной толпы зевак был взорван и потоплен старый 60-пушечный фрегат «Св. Варвара». Эпизод нужен был для работы над некоторыми полотнами, в том числе — над самой известной картиной серии «Сожжение турецкого флота в ночь на 26 июня 1770 года». Непосредственно Чесменскому сражению посвящены 6 из 12 картин серии. Другие полотна отражают последующие сражения с остатками турецкого флота и различные этапы многолетнего похода русской эскадры под командованием Г. А. Спиридова и А. Г. Орлова. Картины создавались на основе документальных описаний и схем непосредственных участников боевых действий.

Чесменский зал, восточная стена

«Начало боя в Хиосском проливе 24 июня 1770 года»

«Бегство турецкого флота в бухту Чесма», 1772

«Гибель русского корабля „Святой Евстафий“»

«Ночной бой у бухты Чесма в ночь на 26 июня 1770 года»

Я. Ф. Хаккерт. «Гибель турецкого флота в Чесменском бою», 1771 (первоначальная версия)

Я. Ф. Хаккерт. «Гибель турецкого флота в Чесменском бою», 1771. Государственный Эрмитаж[

Чесменский зал, западная стена

«Сожжение турецкого флота в бухте Чесма», 1771

«Русская эскадра у острова Митилены»

«Возвращение русского флота после ночного боя в бухте Чесма»

«Сожжение турецкого флота в Митиленской гавани 2 ноября 1771 года», 1775

Чесменский зал, южная стена

«Второе сражение у бухты Чесма 24 октября 1772 года»

«Сражение у города Патрас», 1778

«Отряд русских кораблей у берегов Египта в поисках турецкого флота»

«Сражение русского флота с турецким у крепости Дамиетта 21 октября 1772 года», 1775

В 1773 году художник завершил работу над полотнами; место для них было определено заранее, им стал Аванзал Петергофского дворца. Руководил перестройкой зала Ю. М. Фельтен. От первоначального растреллиевского интерьера был оставлен только паркет, зеркала в простенках и плафон работы Л. Вернера «Церера, вручающая колосья Триптолему».

Фельтен, создавая интерьер в классицистическом ключе, использовал минимальное декоративное оформление: только сочетание белого и светло-жёлтого цвета стен, лепные орнаменты строгого рисунка на падуге потолка и разместившиеся в десюдепортах барельефы. Один из них, «Турецкие трофеи», напрямую связан с темой Чесменского сражения; другие развивают морскую и героическую тематику. В 1779 году крупные полотна (размер каждого около 3,2 х 2,2 м) заняли своё нынешнее место. Предназначение зала, несмотря на радикальную переделку, при этом не изменилось; как и прежде, здесь собирались придворные, высшие сановники империи, иностранные посланники перед началом дворцового церемониала.

Во время Великой Отечественной войны интерьер был полностью уничтожен. Картины эвакуировали, но плафон в спешке демонтировать не удалось, и он сгорел. При реставрации ему подыскали замену, работу Августина Тервестена «Жертвоприношение Ифигении» (1690 год). Тематически он даже более прежнего вписывается в интерьер Чесменского зала, так как создан на сюжет из истории Троянской войны, развернувшейся на берегах Эгейского моря.

Плафон «Жертвоприношение Ифигении»

Появление мемориального зала именно в Петергофе не случайно: Пётр I обустраивал морскую императорскую резиденцию как памятник победам России в Северной войне; тема прославления русского оружия получила своё развитие в Чесменском зале. Он не стал единственным памятником славной победы: на том месте, где Екатерина получила известие о сожжении турецкого флота, воздвигнута Чесменская церковь, был построен Чесменский дворец, в парке Царского Села соорудили Чесменскую колонну, в Гатчине — Чесменский обелиск; также в гатчинском дворце впоследствии была обустроена Чесменская галерея. К теме памятного сражения позднее обращался Айвазовский; прообразом его картины «Чесменский бой» послужили работы Я. Ф. Гаккерта.

Мундирное платье по форме флота. Копия платья Екатерины II из Чесменского зала. ГМЗ «Петергоф», музей «Императорские яхты»

Восстановлен в 1969 году.

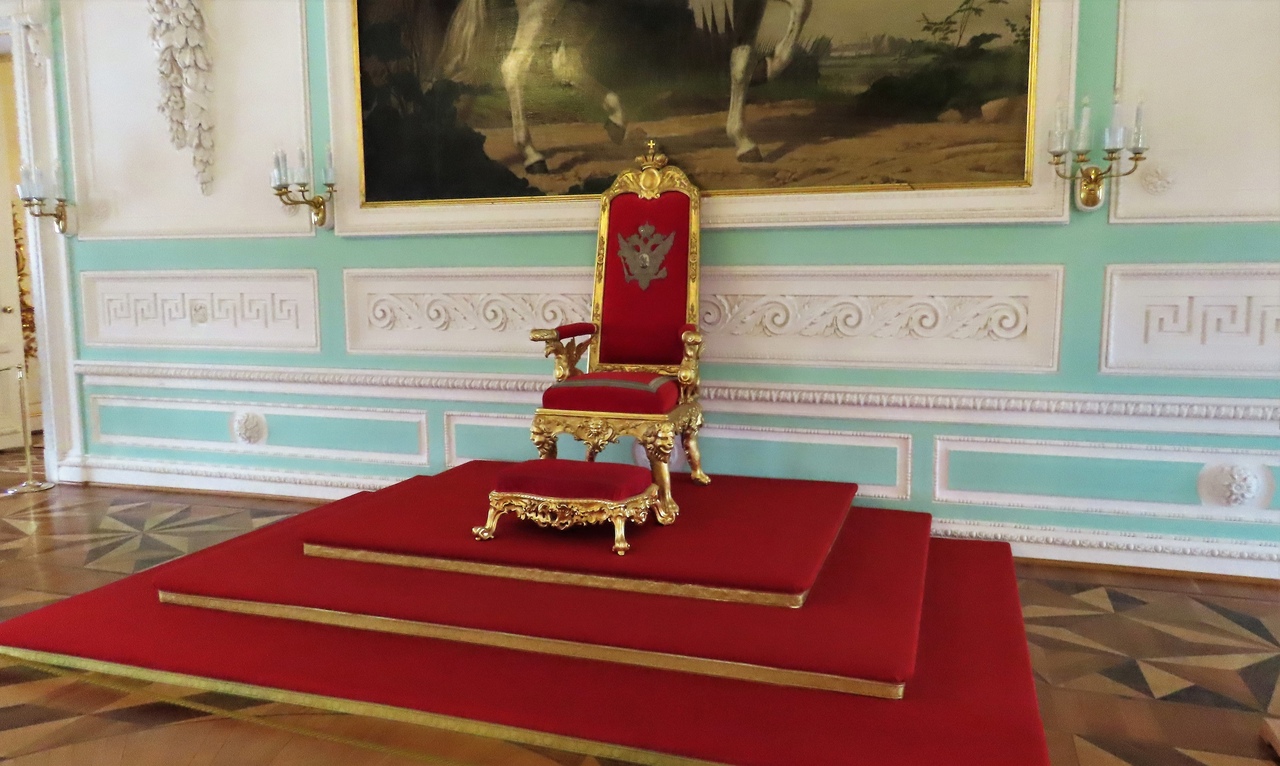

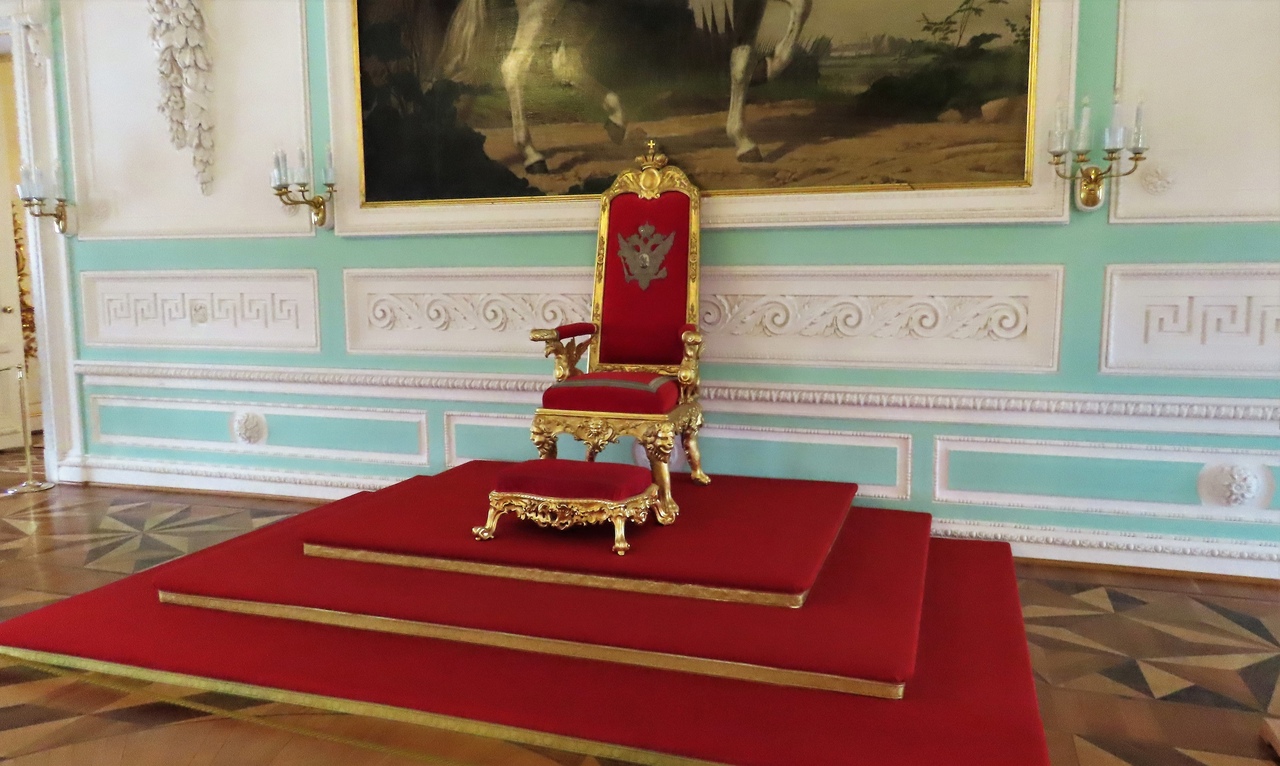

Тронный зал

Самый большой (330 кв. м.) и наиболее торжественный зал дворца. Первоначально зал именовался Большим и не имел чётко выраженного предназначения. Интерьер создан Ю. М. Фельтеном в 1777—1778 годах.От предыдущего барочного интерьера, разработанного Растрелли, остался только паркет.

Интерьер, трактованный в стиле классицизма, но в барочном объёме, отличается сдержанной колористикой с доминированием белого цвета и монументальным лепным декором: крупные лепные орнаменты из акантовых листьев на падугах, из листьев дуба и лавра (символов стойкости и славы), акцентирующее потолочное перекрытие; венки и гирлянды выполнены в подчёркнутом объёме, выступая от плоскостей на значительные расстояния, а иногда и отрываясь от них.

Основной элемент декорирования зала — живопись, ей отведены наиболее значимые места в интерьере. Западную торцовую стену почти сплошь занимают четыре полотна работы Р. Петона, изображающие эпизоды Чесменского сражения, тем самым образуя сюжетную связку с предыдущим залом. Английский живописец Ричард Петон, узнав о сражении, сам предложил российскому посланнику в Лондоне А. С. Мусину-Пушкину написать несколько картин на эту тему.

Его желание было воспринято благосклонно, и в 1772 году четыре картины прибыли в Петербург. Сначала они располагались в Зимнем дворце; затем при создании Тронного зала были перевезены в Петергоф. Ричард Петон, в отличие от Якоба Гаккерта, не имел точных сведений о дислокации кораблей, поэтому картины лишь приблизительно трактуют события сражения. Тем не менее они были исполнены на высоком профессиональном уровне и обладают несомненными художественными достоинствами.

Рядом, над дверными порталами, в лепном обрамлении размещены парадные портреты Петра I и Екатерины I, на противоположной стене симметрично им расположены портреты Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны (все созданы Генрихом Бухгольцем); в простенки между окнами второго яруса помещены 12 портретов родственников Петра I.

Центральное место восточной стены занимает конный портрет Екатерины II, самое крупное живописное полотно зала. Картина, которая называется «Шествие на Петергоф», создана в 1762 году В. Эриксеном. Екатерина изображена в мундире полковника Преображенского полка верхом на любимом коне Бриллианте.

На полотне зафиксирован исторический момент дворцового переворота 28 июня 1762 года, когда Екатерина, которую только что провозгласили императрицей, возглавляет поход гвардии из столицы в Петергоф для окончательного отстранения от власти своего супруга Петра III. Современники отмечали, что это самый похожий портрет императрицы. У этой картины богатая событиями история. После смерти Екатерины вместо работы В. Эриксена зал украсил гобелен «Пётр I спасает рыбаков в Ладожском озере» (зал при этом получил название Петровского); картина же переместилась в петергофский Английский дворец. В 1917 году вместе с другими ценностями Английского дворца она была эвакуирована в Москву; какое-то время находилась в Оружейной палате, затем — в Третьяковской галерее. Лишь в 1969 году при восстановлении зала портрет вернулся на своё историческое место.

С живописными полотнами перекликаются гипсовые барельефы, дополняющие интерьер. По сторонам от «Шествия на Петергоф» расположены аллегорические медальоны И. П. Прокофьева «Истина и Добродетель» и «Правосудие и Безопасность» (оба созданы в 70-е годы XVIII века); прямо над ними — барельефы на исторические сюжеты «Возвращение князя Святослава с Дуная после победы над печенегами» (1769 год; автор А. М. Иванов) и «Крещение княгини Ольги в Константинополе под именем Елены» (1773 год; работы М. И. Козловского, впоследствии создавшего скульптуру фонтана «Самсон, раздирающий пасть льва»). Указанные барельефы воссозданы в послевоенные годы Г. Михайловой и Э. Масленниковым.

Возле конного портрета Екатерины установлен тронное кресло русской работы первой четверти XVIII века. По преданию, трон изготовлялся по заказу А. Д. Меншикова для своего дворца в Петербурге (см. Меншиковский дворец) для приёма частого гостя, Петра I. Дубовый трон вызолочен, обит красным бархатом, на спинке — вышитый двуглавый орёл. Подножная скамейка — аутентичный предмет из обстановки Петергофского дворца; изготовлена в середине XVIII века.

Важное место в оформлении зала играют люстры с подвесками аметистового цвета в форме дубовых листьев. Фельтен, работая над интерьером зала, решил не заказывать новые, а использовать светильники, уже имевшиеся на складах дворцового ведомства. 12 люстр, барочные по стилистике, кажутся на первый взгляд одинаковыми. Но в зале их четыре вида, различных по размерам и форме. Люстры были изготовлены на Петербургском казённом стекольном заводе. Похожие люстры расположены также в Чесменском зале дворца и в Белой столовой.

Весь живописный декор зала, дополненный барельефами, имеет ярко выраженный политический мотив. Тронный зал создавался и оформлялся с целью наглядно продемонстрировать право Екатерины II на царствование, её духовную преемственность как продолжательницы дела Петра I. В зале также выражена тема прославления деяний Екатерины-государыни, как напрямую (картины Р. Петона), так и аллегорически. Важное место в оформлении также занимает тема недавно завершившейся русско-турецкой войны: помимо работ Р. Петона, к ней через исторические параллели отсылают барельефы А. М. Иванова и М. И. Козловского.

Зал использовался для проведения официальных церемоний и мероприятий; но также, в особых случаях, здесь проводились балы и торжественные обеды.

В годы Великой Отечественной войны почти вся отделка Тронного зала погибла, после освобождения Петергофа (и в первые послевоенные годы) в северной стене зала был большой пролом.

Восстановлен зал в 1969 году

Аудиенц-зал

Относительно небольшой зал в числе парадных помещений дворца, интерьер которого разработан Растрелли.

Первоначальный план постройки дворца предполагал существование на месте зала двух небольших комнат, с световым двориком между ними, но этот план архитектора был отклонён. Ему пришлось в те же размеры попытаться вписать Аудиенц-зал. Сложность заключалась в том, что пространство для помещения оказалось зажатым Большим (Тронным) залом с одной стороны, и Белой столовой — с другой; а большие двухсветные окна при этом должны были выходить на обе стороны от дворца. Получалось узкое и высокое, вытянутое поперёк дворца пространство помещения.

Архитектор продемонстрировал незаурядное композиционное мастерство, успешно справившись с декорированием сложного пространства. Узкий зал Растрелли как бы распахнул ввысь, использовав характерный приём с устройством ложных зеркальных окон во втором ярусе продольных стен (по пять с каждой стороны). Падуга потолка в отличие от других растреллиевских интерьеров дворца создана подчёркнуто-объёмной, привлекающей внимание, с чётким золочёным декором, имитирующим трельяжную сетку. Другим средством выделения вертикального объёма зала стали пилястры по углам и на продольных стенах, завершающиеся выразительными резными капителями (архитектор в интерьерах дворца редко использовал ордер).

Зеркала, традиционный барочный элемент оформления, в полной мере использован в нижнем ярусе зала. Огромное зеркало в центре над камином и напротив него, от них зеркала чуть поменьше справа и слева на продольных стенах, и ещё два в простенках окон — такое множество иллюзорных перспектив способствует зрительному расширению пространства.

Основной элемент декора традиционен для Растрелли — это золочёная резьба по дереву. Орнаменты зеркальных рам отличаются особо сложным и прихотливым рисунком. Интересной деталью интерьера являются женские бюсты, венчающие орнамент вокруг окон; мотив повторён в виде женских головок над окнами-обманками второго яруса. Интересно, что со времён Растрелли зал ни разу не подвергался переделкам вплоть до 1941 года

Свод украшен единственным живописным произведением в Аудиенц-зале: плафоном, изображающим заключительный эпизод поэмы Торквато Тассо «Освобождённый Иерусалим». Плафон был написан в 1754 году П. Балларини специально для «Аудиенц-камеры» (итальянский художник работал в России недолго и ничего больше здесь не создал). Живописная работа отличается от остальных плафонов дворца необычным выбором темы: вместо условных аллегорий избрана любовно-героическая поэма. В 1941 году при пожаре дворца плафон погиб; сейчас на его месте воссозданная Л. Любимовым и В. Никифоровым при участии А. Солдаткова в 1979 году копия.

Зал использовался для малых государственных приёмов. В середине XIX века, когда стало практикой накрывать столы во всех парадных залах дворца для торжественных обедов, здесь отводилось место статс-дамам; зал получил своё второе название — Статс-дамская.

https://www.citywalls.ru/search-street2295.html

https://www.citywalls.ru/house34093.html

https://4traveler.me/jorneys/bolshoy-dvorec-v-petergofe

https://inpeterhof.ru/dostoprimechatelnosti/dvortsy/bolshoj/

https://ru.wikipedia.org/wiki/Большой_дворец_(Петергоф)

https://archiprofi.ru/objects/detail/61827/?ID=471697

https://fotoload.ru/fotoset/33388/

https://sinekvan.livejournal.com/767960.html

https://sinekvan.livejournal.com/711660.html

***************

Серия сообщений "***Пригороды Петербурга":

Часть 1 - Николай Леонтьевич Бенуа. Часть вторая. Петергоф.

Часть 2 - «Русский Версаль»: Императорская резиденция Петергоф.

Часть 3 - Большой дворец - дворцово-паркового ансамбля «Петергоф» /1

Часть 4 - Большой дворец - дворцово-паркового ансамбля «Петергоф» /2.Интерьер.

Часть 5 - Большой дворец - дворцово-паркового ансамбля «Петергоф» /3.Интерьер

Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник БОЛЬШОЙ ДВОРЕЦ - ДВОРЦОВО-ПАРКОВОГО АНСАМБЛЯ «ПЕТЕРГОФ» /2.ИНТЕРЬЕР. | AGI09 - Дневник AGI09 |

Лента друзей AGI09

/ Полная версия

Добавить в друзья

Страницы:

раньше»