Это цитата сообщения

TimOlya Оригинальное сообщение

Иваново — город невест и авангарда

[700x466]

[700x466]

У Иванова много прозвищ: ситцевый край, ткацкая столица, Красный рубин, Русский Манчестер и Город невест. За каждым именем стоит своя история, и каждое по‑своему отражает колорит города. В статье разберёмся, что кроется за этими прозвищами, и расскажем обо всех гранях Иванова: его истории, архитектуре и гастрономии.

Большая Ивановская Мануфактура (Куваевская)

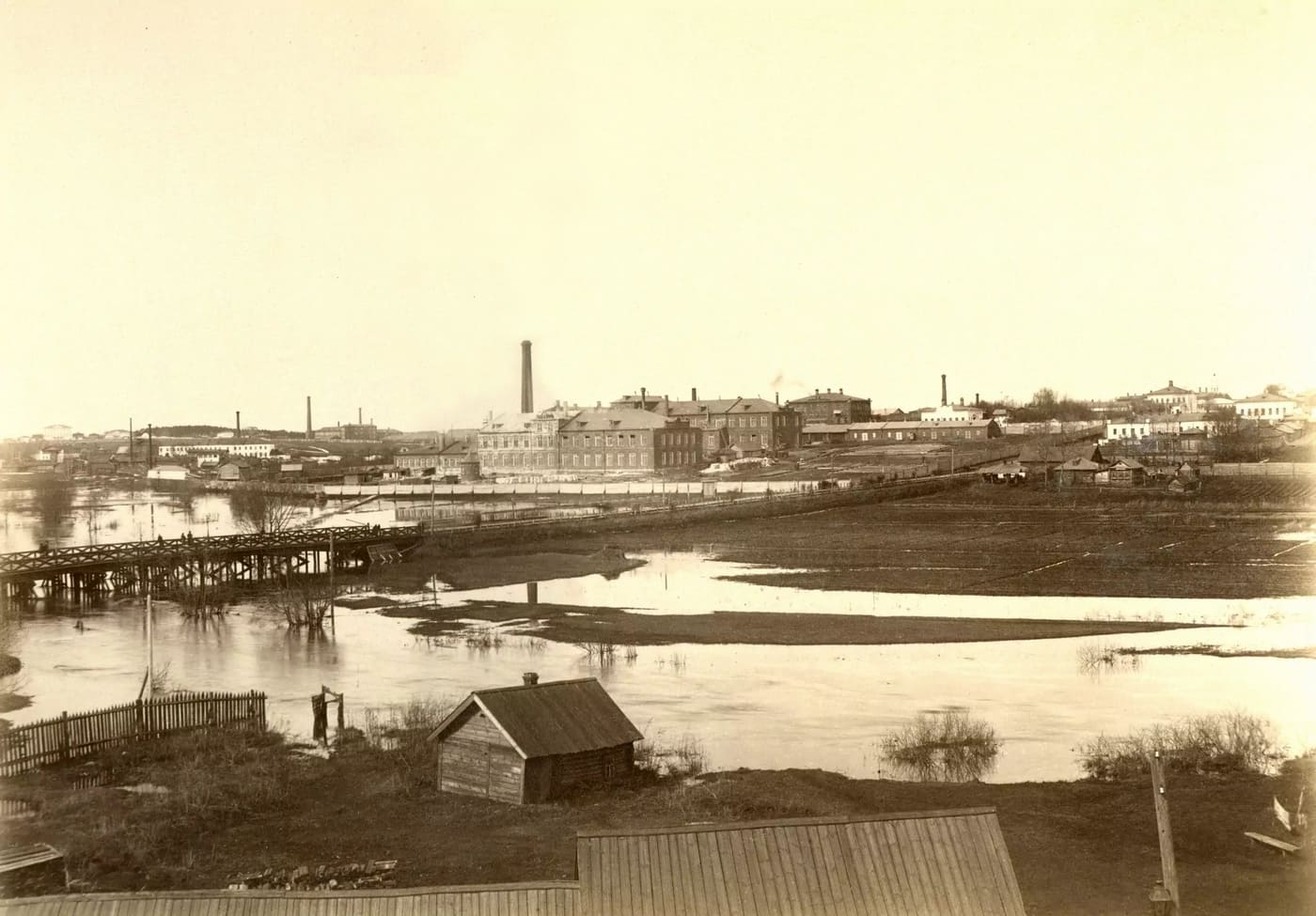

Вид на Фокинскую мануфактуру в Иванове

Аптечный переулок

Здание Ивсельбанка в г. Иваново

Ивановский государственный химико-технологический университет. Главный корпус

Гостиница «Вознесенская»

Вид на гостиницы «Союз» и «Орион» c набережной реки Уводь

Введенский женский монастырь в г. Иваново

История города

Иваново — относительно молодой город, ему чуть больше 150 лет. Он возник в 1871 году, когда по указу Александра II село Иваново и Вознесенский посад объединили в Иваново‑Вознесенск (вторую часть из названия вычеркнули в 1932 году, чтобы избежать ассоциаций с христианским праздником Вознесение).

Иваново-Вознесенск в «Альбоме видов русских городов и картин, изображающих знаменательные события из русской истории (Бесплатное приложение к книге «Святая Русь»)». Москва. тип. Ф. К. Иогансона, 1886

Впрочем, история этих мест гораздо глубже. В письменных источниках село Иваново впервые упоминается в 1609 году. Уже в ту эпоху здесь начал развиваться ткацкий промысел. А к середине XIX столетия в посёлке работали десятки больших мануфактур.

1880–1890 годы. Иваново‑Вознесенск, Куваевская мануфактура

1880–1920 годы. Фабрика «Товарищества мануфактур Ивана Гарелина с сыновьями»

Из‑за огромного количества фабрик Иваново прозвали Русским Манчестером. Родство с английским городом подчёркивала и местная архитектура: в Иванове было много массивных промышленных зданий из неоштукатуренного красного кирпича.

Вознесенский храм (Иваново), 1900-е годы

Улица Кокуй и Нижние торговые ряды. Иваново-Вознесенск. На переднем плане — Нижний базар (ул. Красногвардейская), на заднем — улица Кокуй (ул. 10 Августа),начало XX века

Отмена крепостного права в 1861 году дала городу новый импульс развития. Крестьяне, которых привлекала возможность заработать на фабриках приличные деньги, активно переезжали в Иваново со всей страны. А в 1905 году именно в Иванове был образован первый в империи городской Совет рабочих депутатов. Поэтому считается, что отсюда началась революция. С образованием Советского Союза Иваново‑Вознесенск стал административным центром региона в составе РСФСР.

Федоровская (ныне Красноармейская) улица, Иваново-Вознесенск. Почтовая открытка до 1917 года.

Митинг в 1917 году в Иванове во время Февральской революции (проспект Ленина).

В 1920–1930‑х Иваново активно перестраивался, из него планировали сделать образцовый город будущего. Прославленные архитекторы и инженеры той эпохи — от Ильи Голосова до братьев Весниных — возводили здесь авангардистские дома‑коммуны, соцгородки и конструктивистские здания. Правда, длилось это недолго: уже в середине 1930‑х Иваново начал обрастать безликими типовыми многоэтажками.

Храмовый ансамбль Иванова, снесённый в начале XX века. Сейчас это пл. Революции

1925 год. Первая в СССР механизированная фабрика‑кухня имени В. И. Ленина

1934 год. Первый трамвай

Во время Великой Отечественной войны на фронт из Иванова ушли 70 тысяч мужчин, 27 тысяч не вернулись. Их места на текстильных предприятиях пришлось занять женщинам. С этого момента за Ивановом закрепился статус города невест. Любопытно, что женское население в регионе преобладает по сей день. В 2024 году на 1000 мужчин здесь приходилось 1206 женщин, что выше среднего показателя по России (1000 мужчин на 1154 женщины). Хотя это не рекорд: настоящим городом невест сегодня можно считать Ярославль, где на 1000 мужчин приходится 1224 женщины.

1941 год. Народное ополчение на параде 7 ноября

Ивановский хор текстильщиков в Доме союзов 5 декабря 1965 года

В 1960‑е годы Иваново включили в маршрут Золотого кольца. В основном по идеологическим причинам (ведь это родина первого Совета), а также благодаря удачному расположению между Костромой и Суздалем. Местные жители окрестили свой город Красным рубином Золотого кольца, имея в виду краснокирпичную архитектуру мануфактур.

1968–1973 годы. Площадь Ленина

С 1980‑х Иваново переживал упадок. Многие фабрики закрылись, конструктивистское наследие разрушалось, население уменьшилось с почти полумиллиона до 350 тысяч человек. Сегодня город постепенно возрождается: здесь активно строят дома, обновляют инфраструктуру, благоустраивают улицы и парки, реставрируют памятники архитектуры и открывают новые рестораны.

Современный вид города

Интересные места

В Иванове 400 памятников архитектуры, относящихся к различным эпохам. Во время прогулки по центру можно увидеть старинные краснокирпичные мануфактуры-гиганты XIX столетия и купеческие особняки в стиле модерн. Но так как интенсивнее всего город застраивался в эпоху авангарда, зданий в этом стиле здесь больше всего.

Железнодорожный вокзал

Адрес: Вокзальная площадь, 3

Здание построили в 1933‑м по проекту архитектора Владимира Каверинского. Это был типичный образец конструктивизма: сложное в плане сооружение с огромным залом ожидания, наполненным светом благодаря ленточным, круглым и вертикальным окнам. Вокзал несколько раз реконструировали: в 50‑х и 80‑х годах в его интерьеры добавили декоративные элементы — колонны, мозаики и скульптурные панно.

1933 год. Железнодорожный вокзал

Вокзал‑рекордсмен

Здесь самый большой в стране зал ожидания, а сам вокзал — самый крупный на северной ветке железной дороги и самый большой в мире в стиле конструктивизм. А в последнее время его называют ещё и самым красивым в России. Как бы то ни было, это точно единственный вокзал, внутри которого расположена арт‑резиденция. Креативное пространство Art Station в стенах вокзала служит площадкой для выставок, концертов, кинопоказов и других мероприятий.

Вокзал до реконструкции

Во время последней реконструкции в 2018–2020 годах фасад восстановили в оригинальном виде 1930‑х, включая огромные витражи и входные двери с круглыми окнами. Также внешним стенам вернули первоначальные цвета: серый и насыщенный красно‑оранжевый.

Железнодорожный вокзал после реконструкции

Внутри вокзал разделён на два больших зала. По цвету стен их называют Синим и Красным. В первом расположены кассы и зона ожидания. При недавней реконструкции здесь решили сохранить исконный ярко‑голубой цвет стен. Колонны украсили принтами ивановских агитационных ситцев 30‑х годов. Также рабочие восстановили витражи и лепнину 1950‑х. В центре зала установили ткацкий станок, с которым любят фотографироваться путешественники. Вместо стандартных железных рядов сидений здесь появились стилизованные под старину деревянные скамейки.

Синий зал

В Красном зале воссоздали интерьер 1980‑х годов, обновили мозаичные фрески и олимпийскую надпись «1980» на полу. Сегодня здесь проходят выставки.

Красный зал

Интересно посетить и площадь перед вокзалом. По обе стороны от здания стоят дома, на которых сохранились гигантские мозаики высотой в шесть этажей. Это работы художников Евгения Грибова и Марка Малютина, посвящённые Первой русской революции и Гражданской войне.

Дома‑метафоры

Так в Иванове называют четыре здания в авангардном стиле, возведённые в 1920–1930 годы и расположенные недалеко друг от друга. Эти дома получили названия за свою необычную форму.

Самое известное строение — «Дом‑птица» (проспект Ленина, 53). Оно было построено как школа. Учебное заведение в этих стенах работает по сей день, поэтому полюбоваться памятником архитектуры можно лишь снаружи. С высоты здание действительно напоминает летящую птицу. Над левым «крылом» возвышается башня‑обсерватория для уроков астрономии. Недавно её отремонтировали и украсили художественной подсветкой.

«Дом‑птица»

«Дом‑пуля» (проспект Ленина, 37а), построили в 1933 году для сотрудников ОГПУ (ведомство — предшественник КГБ). Здание имеет очертания револьверного снаряда. Увы, после пожара в середине 2000‑х годов оно сильно пострадало и нуждается в ремонте.

«Дом‑пуля»

«Дом‑подкова» (улица Громобоя, 13) — 104-квартирный дом полукруглой формы. В советскую эпоху в нём выдавали квартиры сотрудникам КГБ. Ходили легенды, что под зданием тянулись лабиринты подвалов, а ещё был бункер‑бомбоубежище, зал для расстрелов и подземный тоннель, ведущий к «Дому‑пуле». Однако при ремонте в конце XX века в подвалах обнаружили лишь склады магазина.

«Дом‑подкова»

«Дом‑корабль» (проспект Ленина, 49) — жилое здание с двумя корпусами. Передняя скруглённая часть дома напоминает нос судна, а башня на противоположном конце — корму. Балконы обрамляют фасад, словно палуба. А стеклянные торговые галереи первого этажа имитируют водную гладь.

«Дом‑корабль»

Введенский женский монастырь

Адрес: Базисная улица, 23

История монастыря началась с возведения в 1907‑м величественной пятиглавой церкви в честь Введения Богородицы. Её построили в псевдорусском стиле по проекту Петра Бегена, архитектора из Владимира.

После богослужения Патриарха Тихона во Введенском храме г. Иваново-Вознесенска. В нижнем ряду сидят: протодиакон Константин Розов, неизв., епископ Переславский Дамиан (Воскресенский), митрополит Владимирский и Шуйский Сергий (Страгородский), Патриарх Тихон, епископ Юрьевский Евгений (Мерцалов), архимандрит Неофит (Осипов), настоятель Введенского храма Михаил Кохомский.

Отстояли всем миром

Долгие годы после закрытия храма ивановцы просили вернуть его верующим, но власти были непреклонны. После распада Союза несколько женщин объявили голодовку до тех пор, пока церковь не откроется вновь. Было привлечено внимание прессы и общественности, история стала резонансной, за ней пристально наблюдали местные жители. В итоге патриарх Алексий подписал указ не просто об открытии церкви, но и об учреждении женского монастыря.

Введенский монастырь

Введенский монастырь

Церковь была открыта для прихожан до 1935 года. В рамках антирелигиозной кампании её закрыли, а внутренние помещения переоборудовали под архив. К 1990‑м годам состояние здания было плачевным: протекающая крыша, выбитые окна, зияющие в стенах дыры. Некогда богатый иконостас со святыми образами и яркие настенные росписи были утрачены.

Ворота монастыря

В 1990 году в храме возобновили богослужения, а спустя ещё год на его базе основали женский монастырь. За четверть века насельницам удалось добиться восстановления пятиглавого храма и интерьеров — на купола вернули кресты, а стены и своды вновь покрыли фрески в византийском стиле. Территория монастыря приросла новыми зданиями. Здесь возвели часовню Амвросия Медиоланского, колокольню со звонницей, келейные корпуса и хозяйственные постройки.

Сегодня монастырь — важный духовный центр всей Ивановской области. Тут хранится почитаемая икона Матери Божьей «Скоропослушница» и частицы мощей 168 православных святых. Одна из наиболее ценных реликвий — ряса протоиерея Иоанна Кронштадтского.

Набережная реки Уводь

Река Уводь протекает через весь город, а в центре Иванова находится живописная прогулочная зона с фонтанами, уютными скверами, аттракционами, велодорожками и скамейками. Можно перейти на другой берег по красивому деревянному мосту и покормить уток.

С набережной открывается вид на исторические здания старых мануфактур — Большой Ивановской и Уводской (в народе известна под забавным названием «Шпулька»). Последняя — единственная действующая фабрика в центре города.

Щудровская палатка

Адрес: улица 10‑го Августа, 36а

Самый старый каменный дом в городе: здание возвели в конце XVII века. Изначально это была приказная палата — «офис» управляющего деревней Иваново, который рассчитывал крестьянам оброк и вёл расходные книги помещиков. А название Щедровская палатка здание получило в XIX веке, когда его купил разбогатевший крестьянин Осип Щудров. Тот организовал внутри набойную мануфактуру — мастерскую по нанесению рисунков на ткань.

Позднее дом несколько раз перестраивался и менял предназначение: в разное время в нём размещался склад, квартиры, магазины, где торговали золотом и шубами, и даже казино. В наше время здание принадлежит местному музею, но из‑за сложностей с коммуникациями и отоплением не используется.

И всё же увидеть этот дом однозначно стоит. Во‑первых, по нему можно оценить глубину культурного слоя: первоначально строение было двухэтажным, но первый этаж со временем ушёл под землю. Во‑вторых, фасад сохранил декоративные элементы XVII века: изящные оконные наличники и орнамент над цоколем.

Дом Дюрингера

Адрес: улица Марии Рябининой, 33/28

Особняк построили в 1909 году для Александра Дюрингера, торгового представителя одной из московских красильных компаний в Иваново-Вознесенске. Это здание в стиле модерн с псевдоготическими элементами. Остроугольное, увенчанное высокой башней, оно напоминает средневековый замок, за что местные прозвали его «Ивановским дворцом».

Есть у здания и другое народное имя — «Дом с привидениями». Согласно легенде, владелец особняка в 1915 году влюбился и решил развестись со своей супругой Ольгой. Та не смогла вынести позора и покончила с собой. Местные жители рассказывают, что иногда в окнах дома мелькает её силуэт.

После революции здание национализировали и разделили на несколько квартир. В наши дни это по‑прежнему обычный жилой дом.

Преображенский собор

Адрес: улица Колотилова, 44

Собор возвели в 1893 году по проекту архитектора Александра Каминского (он же — автор первого здания Третьяковской галереи и особняка Анны Лопатиной на Большой Никитской в Москве). Храмовый комплекс включает величественную церковь, высокую шатровую колокольню, жилые и хозяйственные строения.

Основной объём церкви увенчан пятью гранёными барабанами, которые заканчиваются ярко‑голубыми луковичными главами. Особую нарядность собору придают декоративные элементы — наличники и двухъярусные кокошники.

Сегодня Преображенский собор известен не только своей архитектурой, но и настенными росписями и резным иконостасом XVIII века в стиле барокко, который привезли сюда в 1956 году из села Сараево Фурмановского района. В храме также хранятся важные для православных верующих святыни: иконы исповедника Леонтия (Стасевича) и Макария Унженского, ковчег с частицами мощей Василия Преображенского.

Музеи

Город славится не только памятниками архитектуры, но и интересными экспозициями. Например, в Музее первого Совета воссоздан быт типичной советской семьи. А в Музее сыра можно узнать о технологии производства этого молочного продукта и устроить дегустацию. Об этих и других экспозиционных пространствах — далее.

Музей промышленности и искусства

Адрес: улица Батурина, 6/40

Появлением этого необычного музея Иваново обязано купцу, фабриканту и коллекционеру Дмитрию Бурылину. За свою жизнь он собрал огромный фонд ценных вещей — всего около 780 тысяч предметов. Причём коллекционировал промышленник буквально всё, что представляло хоть какой‑то интерес: первопечатные книги, самурайские мечи, древние монеты, кавказское оружие и даже индийские рукописи на пальмовых листьях с эфиопскими пергаментами.

Для хранения коллекции Бурылин возвёл особняк в стиле итальянского палаццо. При постройке музея использовали дорогие материалы, которые Бурылин привозил прямиком из Италии — например, цветная плитка и мозаика для полов и мрамор для отделки внутренней парадной лестницы. Для широкой публики «Ивановский эрмитаж», как окрестили музей местные, открылся в 1914 году.

Собрание здесь действительно обширное и разнообразное. Внимание посетителей неизменно привлекают часы с 95 циферблатами. Они показывали время в крупнейших городах на каждом из континентов, дату по четырём календарям и даже движение звёзд, но сейчас большинство циферблатов не работают. Другие интересные экспонаты: миниатюрный револьвер Алексея Сурнина (этот мастер был прототипом «Левши» из рассказа Николая Лескова), халат с 20 тысячами жемчужин и посмертная маска Петра Великого.

Фойе музея

Часы с 95 циферблатами

Самурайские доспехи

Музей ивановского ситца

Адрес: улица Батурина, 11/42

Ещё один музей, связанный с именем купца Бурылина. Экспозиция располагается в его особняке. Интересно, что хозяин соединил свой дом с Музеем промышленности и искусства подземным ходом. По тоннелю можно прогуляться и сегодня, там выставлены археологические находки.

Только раз в году

Посетить подземный ход можно в любое время, так как там размещена часть экспозиции. Но вот пройти по нему в особняк — ныне Музей ситца — возможно лишь раз в году, в Ночь музеев.

Основу фонда музея составила потрясающая коллекция тканей дореволюционных времён, собранная Бурылиным и дополненная уже после его смерти, в советское время. Сегодня тут представлены полмиллиона образцов тканей: старинные ситцы, домотканые полотна, ручные набойки, агиттекстиль. А ещё в музее можно посмотреть на всевозможное ткацкое оборудование — от старинных прялок до огромных промышленных швейных машин.

Одна из постоянных экспозиций музея посвящена Вячеславу Зайцеву. В Иванове известный модельер родился, получил образование и начал курьеру. Среди экспонатов — коллекция женской одежды в старорусском стиле, свадебные наряды и экстравагантные головные уборы работы знаменитого мастера.

Художественный музей

Адрес: проспект Ленина, 33

Экспозиция расположилась в красивом здании конца XIX века — с колоннами и арками из красного кирпича. Но славится музей не только своим архитектурным обликом. Здесь хранятся ценные артефакты Древнего мира и картины русских художников первого эшелона.

Основу галереи составила личная коллекция купца и фабриканта Дмитрия Бурылина (того самого, который основал музеи промышленности и ситца). А в советское время художественное собрание пополнили полотна из запасников Русского музея, Третьяковской галереи и Госфонда.

В отделе искусства XVIII–XIX веков можно полюбоваться «Зимним пейзажем» Алексея Саврасова, «Сумерками на море» Архипа Куинджи, «Тайной вечерей» Ильи Репина. Ещё более ценные картины находятся в отделе русского авангарда XX века: шедевры Ильи Машкова, Петра Кончаловского, Роберта Фалька. Жемчужины коллекции — «Супрематизм» Казимира Малевича и «Трефовый валет» Ольги Розановой.

Не менее интересны и залы с артефактами Древнего мира. Например, в коллекции есть мозаики с изображением петуха и головы медузы‑горгоны, которые извлекли из‑под вулканического пепла в городе Помпеи, уничтоженном Везувием.

А. Васнецов. Киевские пригороды

А самым ценным экспонатом считается египетская мумия, которую датируют первой половиной I тысячелетия до н. э. Её приобрёл Дмитрий Булыгин в 1913 году в Каирском музее. Историки спорили, кем могла быть мумифицированная египтянка. В числе прочих выдвигали версию, что это сама Нефертити. Но в результате учёные сошлись на том, что это останки девушки из знатного рода, которая умерла от водянки.

Левитан П. Трубецкого (1899, Ивановский музей)

Музей советского автопрома

Адрес: улица Парижской Коммуны, 16

Здесь собрана большая коллекция автомобилей советской эпохи: «Волги», «Запорожцы», «Чайки», «Победы» и «ЗИЛы». Есть в коллекции поистине уникальные экземпляры. Например, можно увидеть вездеход ГАЗ-67Б, который прозвали «автомобилем-солдатом». Его активно использовали в армии в 1950‑х годах, в том числе для буксировки лёгких артиллерийских систем.

Другой интересный экспонат — ЗИС‑110, лимузин для высшего руководства Советского Союза. Эта модель разрабатывалась на основе Packard-180, американского автомобиля, на котором ездил президент США Франклин Рузвельт.

Один из самых ценных автомобилей в коллекции — «Чайка» ГАЗ-13С, также известная как «Чёрный доктор». Эта санитарная машина предназначалась для доставки советских министров и других должностных лиц в больницы. В СССР было произведено всего 20 моделей, а до нашего времени сохранились лишь несколько из них.

Интересные места в окрестностях

Планируя большое путешествие в Иваново, заложите хотя бы пару дней на изучение соседних городов. Некоторые из них славятся купеческой архитектурой, древними церквями и красивыми усадьбами.

От пункта к пункту удобно путешествовать на личном автомобиле или на автобусах, которые отправляются по всем популярным маршрутам с Ивановского автовокзала. Ещё один комфортный способ передвижения — скоростные электрички «Орланы», которые едут до Кинешмы, Шуи, Гаврилова Посада.

Ново‑Талицы

10 километров от Иванова

В небольшой город на берегу реки Вергузы едут ради Дома‑музея Цветаевых, где можно узнать об истории семьи великой поэтессы. Сама она, к слову, в родовом гнезде никогда не бывала. Здесь вырос её отец Иван Владимирович — историк и основатель ГМИИ имени Пушкина.

Дом‑музей Цветаевых

Дом‑музей Цветаевых

Памятник И. В. Цветаеву

Музей хранит подлинные вещи семьи. Например, тут можно увидеть саквояж, с которым Иван Цветаев путешествовал по Европе в поисках предметов для своей коллекции, или детали из золототканого сюртука, в котором он открывал музей. А самый трогательный экспонат — обувь, в которой выступала оперная певица Варвара Дмитриевна Цветаева — первая супруга Ивана Цветаева. Туфельки крохотные — 33‑го размера. Есть в экспозиции и вещи, связанные с Мариной Цветаевой: фотографии, письма, открытки с автографами.

Интерьер музея

Напротив музея расположена Никольская церковь, где служил дед поэтессы — священник Владимир Цветаев. Построенная в 1755 году в стиле провинциального барокко, она считается одной из старейших сохранившихся в регионе. В советское время храм претерпел значительные изменения, но не так давно его облик восстановили по архивным документам.

Никольская церковь

Шуя

30 километров от Иванова

Этот город славится деревянными домиками с ажурными разноцветными наличниками, прекрасно сохранившейся застройкой XIX века и старинными храмами.

Одна из главных достопримечательностей Шуи — железнодорожный вокзал (Вокзальная площадь, 1). В 2020 году рабочие воссоздали его первоначальный облик. Это здание в псевдорусском стиле с резными карнизами, узорчатыми наличниками и коваными элементами на платформах.

В Шуе нужно подняться на вершину Воскресенского собора (Зелёная площадь, 4) — это самая крупная отдельно стоящая колокольня в Европе. Её высота — 106 метров. С обзорной площадки открывается вид на весь город и живописную реку Тезу.

С 6 по 9 января в Шуе проходит фестиваль «Русское Рождество». В эти дни в городе особенно атмосферно. Здесь проходят концерты, ярмарки, световые шоу, костюмированные шествия и выступления скоморохов.

Плёс

70 километров от Иванова

За красоту и провинциальный уют этот город облюбовали художники. Здесь творили Илья Репин, Алексей Саврасов, Николай Андреев. Но настоящую славу городу принёс Исаак Левитан. В конце XIX века, проплывая на пароходе по Волге, живописец сошёл на берега Плёса и решил провести здесь лето. А потом ещё дважды возвращался сюда как дачник — в тёплый сезон. Здесь художник создал 23 полотна и около 200 эскизов.

Во время прогулки по Плёсу рекомендуем заглянуть в Дом‑музей Левитана. В нём воссоздан быт конца XIX века и хранится множество подлинных вещей, принадлежавших живописцу, например его палитра и коробочка для марок.

Ещё один обязательный пункт поездки в Плёс — подъём на Соборную гору и гору Левитана. Оттуда открываются самые красивые виды на живописный русский городок.

Кинешма

99 километров от Иванова

В этот город приезжают, чтобы прогуляться по тихим бульварам и улочкам со старинными купеческими особняками. В историческом центре хорошо сохранилась застройка XIX столетия.

Кинешма связана с именем великого драматурга Александра Островского. Целых 12 лет он отслужил мировым судьёй в местном суде, а при создании своих произведений за основу брал реальные случаи из практики. Не исключено, что именно истории из жизни местных вдохновили автора написать «Бесприданницу» и «Грозу». Если позволяет время, загляните в Кинешемский театр, где ставят спектакли по пьесам прославленного драматурга.

Кинешемский театр

Также стоит зайти в необычный музей, посвящённый валенку. Гостей ждёт собрание из 200 экспонатов, а также интересные истории о технологии создания русской традиционной зимней обуви.

Музей валенок

Что попробовать

Местная гордость — мясные зелёные щи из щаницы (верхних листьев белокочанной капусты в особой закваске), которые долго томятся в кастрюле на медленном огне. Такой суп можно попробовать почти в любом местном кафе. А можно купить щаницу на рынке и попытаться повторить рецепт у себя на кухне.

Зелёные щи

Ещё один местный специалитет — необычные пряники из небольшого села Кохма. Их делают из ботвы свёклы. Повара уверяют, что в листьях содержатся витамины A, С и E, йод, калий, так что десерт получается не только вкусным, но и полезным.

Пирог по‑кинешемски.

В каждом из городов Ивановской области есть свои необычные блюда. Например, коронным блюдом Кинешмы считается пирог во фритюре. Едят его необычным способом. Верхушку пышного пирога разрезают и заливают внутрь наваристый суп. Затем ждут, пока начинка пропитается бульоном, и только после этого приступают к поеданию аппетитного блюда.

Плёсские углы

В Плёсе тоже есть особенные пирожки — их выпекают в форме треугольников и начиняют копчёным лещом. А ещё здесь готовят битые супы. Щи из щаницы и уху взбивают до состояния пюре и подают в стаканчиках.

Что привезти из Иванова

Текстиль. Главная гордость Иванова. Здесь производят рубашки и ночные сорочки, постельное бельё из сатина и бязи, скатерти и салфетки с вышивкой. И всё это — отменного качества

Лаковые шкатулки. Их с 1920‑х создают в селе Палех Ивановской области. Крышечки шкатулок мастера с удивительной искусностью расписывают сюжетами сказок, былин и литературных произведений

Необычный сувенир

Я бы увезла в качестве подарка сыры из крафтовой сыроварни Павла Кабанова, расположенной в здании исторической мануфактуры начала XIX века. Это отменное качество и вкусные воспоминания о текстильной столице страны. Сыр и Иваново — да, необычное сочетание. Но там, где традиционным методом ивановских манер (то есть при помощи набойных досок) раньше окрашивали знаменитые ситцы, ныне варят сыр.

Сыры в крафтовой сыроварне Павла Кабанова

Шуйское мыло. Его варят по старинным рецептам с натуральными эфирными маслами. В составе самые неожиданные ингредиенты — чай, крапива, овсяные хлопья и даже малиновое варенье

Валенки из Кинешмы. Они отличаются особым качеством: их делают вручную из войлока, что обеспечивает тепло даже в самые лютые морозы

Луковый джем из села Лух. Имеет интересный сладковато-пряный вкус, который отлично сочетается с сырами и мясными блюдами

https://experience.tripster.ru/articles/ivanovo/

https://ru.wikipedia.org/wiki/Иваново

https://sobory.ru/photo/43

**************

Введенский монастырь

Введенский монастырь

Дом‑музей Цветаевых

Дом‑музей Цветаевых