Это цитата сообщения Майя_Пешкова Оригинальное сообщение

Фрейлины российского императорского двора: при царствовании Анны Иоанновны

|

Анна Иоанновна (Анна Ивановна; 28 января [7 февраля] 1693 — 17 [28] октября 1740) — в 1730 — 1740 годах — императрица Всероссийская из династии Романовых. Четвёртая дочь царя Ивана V (брата и соправителя царя Петра I) и царицы Прасковьи Фёдоровны. 31 октября (11 ноября) 1710 года была выдана замуж за герцога Курляндского Фридриха Вильгельма. Овдовевшая через 2,5 месяца после свадьбы, Анна была отправлена Петром I в Курляндию. После смерти Петра II была приглашена в 1730 году на российский престол Верховным тайным советом как монарх с полномочиями, ограниченными в пользу аристократов — «верховников», но при поддержке дворян восстановила абсолютизм, распустив Верховный тайный совет. Время её правления позднее получило название «бироновщина» по имени её фаворита Эрнста Бирона. |

При императрице, великой княгине или великой княжне неотлучно пребывали незамужние фрейлины и камер-фрейлины. Последние обычно были старше возрастом, опытнее и часто сопровождали императрицу или великую княгиню со времени ее приезда в Россию, они также имели право носить портрет. Девушек-фрейлин, носивших шифр (вензель императрицы) на Андреевской голубой ленте, выбирали в институтах благородных девиц. При посещении институтов патронессы обращали внимание на хорошенькие личики и безупречные манеры и подбирали спутниц для себя и своих дочерей. Должность была завидной, так как давала, кроме возможности приобщиться к блистательной жизни двора, чин, равный чину супруги генерал-майора, жалованье, составлявшее в конце XIX века около 4000 рублей в год, и солидное приданое, которое она получала в подарок в день свадьбы.

Но часто фрейлинами становились просто по знакомству — это были дочери подруг и доверенных лиц императриц.

Приятный бонус — возможность получать блюда из дворцовой кухни. И не только для себя, но и для гостей, если они посещали фрейлину во дворце. Анна Вырубова вспоминает: «Ни повар, ни кухня не были нужны, так как еду приносили с царской кухни. В свободное время фрейлина могла принимать гостей, все угощение предоставлялось двором. Ежедневная пища была превосходна. Утром приходил лакей с бланком заказа; туда вписывались вина — обычно три сорта, — фрукты и сладости. ».

В общем, несмотря на стесненные условия, дочерям бедных, но родовитых дворян жилось во Фрейлинском коридоре несравненно лучше, чем дома.

«Фрейлина (их было три) дежурила целую неделю. Во время дежурства фрейлина не должна была отлучаться, так как в любую минуту она должна была быть готова к вызову императрицы. Она должна была присутствовать при утреннем приеме, должна была быть с государыней во время прогулок и поездок, короче — быть с государыней везде, где государыня бывала. Фрейлина должна была отвечать на письма и посылать поздравительные телеграммы и письма по указанию или под диктовку императрицы. Она также, помимо всего прочего, должна была читать царице.

Можно подумать, что все это было просто — и работа была легкой, но в действительности это было совсем не так. Надо было быть полностью в курсе дел Двора. Надо было знать дни рождения важных особ, дни именин, титулы, ранги и т. п. и надо было уметь ответить на тысячу вопросов, которые государыня могла задать. Малейшая неточность могла повлечь за собою массу осложнений и неприятностей. Рабочий день был долгий, и даже в недели, свободные от дежурств, фрейлина должна была выполнять обязанности, которые не успевала выполнить дежурная».

Появляясь при дворе, фрейлины надевали особое форменное платье.Хорошенькие вышколенные девушки, готовые к услугам, умеющие красиво танцевать и музицировать, невольно привлекали внимание подраставших молодых князей. Во Фрейлинском коридоре завязывалось множество романов, но ни один из них так и не закончился браком.

Графиня Екатерина Андреевна Чернышёва (урождённая Ушакова; 22 октября 1715 — 25 сентября 1779) — фрейлина, дочь графа А. И. Ушакова; сводная сестра генерал-фельдмаршала С. Ф. Апраксина; жена дипломата графа П. Г. Чернышёва; мать графини Д. П. Салтыковой и княгини Н. П. Голицыной.

Екатерина была единственным ребёнком генерал-аншефа графа Андрея Ивановича Ушакова от второго брака его с вдовой Еленой Леонтьевной Апраксиной, в девичестве Кокошкиной. Граф Ушаков был одним из фаворитов Петра I, за доблестную службу получил в дар многочисленные поместья и, через ходатайство самого царя, добился руки богатой вдовы с хорошим положением в обществе, г-жи Апраксиной. В течение всего царствования императрицы Анны он был главой Тайной канцелярии и имел большое влияние при дворе.

Отец-Граф (c 1744) Андрей Иванович Ушаков (1672 — 20 [31] марта 1747) — русский военный и государственный деятель, сподвижник Петра I, генерал-аншеф, начальник тайной розыскной канцелярии в 1731—1746 годах.

Жестокий и беспощадный начальник, «заплечных дел мастер» Ушаков был нежным отцом и страстно обожал свою единственную дочь и звал её «сердцем своим». Екатерина росла в роскоши и любви, получила хорошее домашнее образование. Совсем девочкой была взята ко двору. В правление императрицы Анны Иоанновны, 18 апреля 1730 года, была пожалована в штац-фрейлины.

В молодости Екатерина Андреевна была большой приятельницей герцогини Мекленбургской Анны Леопольдовны, будущей правительницы[3]. Влиянием её на герцогиню хотел воспользоваться Бирон, желавший расстроить предполагавшийся её брак с герцогом Антоном Ульрихом Брауншвейгским и выдать её за своего сына Петра. Следуя наущению временщика, Екатерина Андреевна старалась всячески расхваливать герцога Петра перед Анной Леопольдовной. Но результат получился противоположным. Анна Леопольдовна ненавидела Биронов, бестолковые речи подруги её изумляли и возмущали, и она поспешила дать своё согласие герцогу Брауншвейгскому.

Картина Н. В. Неврева под названием «Начальник Тайной канцелярии А. С. Ушаков допрашивает княжну Юсупову»

26 мая 1738 года Екатерина вступила в супружество с действительным тайным советником графом Петром Григорьевичем Чернышёвым. Свадьба состоялась при дворе, с большой пышностью. Венчались молодые в придворной церкви, невесту в церковь препровождали цесаревна Елизавета Петровна и принцесса Анна Леопольдовна, к алтарю её вел принц Карл Курлядский. В своих записках граф Г. П. Чернышёв записал о свадьбе сына

« …По окончании венчания новобрачные их высочествами государынями цесаревною и принцессою, и их светлостей обоих курляндских и семигальских принцов обратно приведены в покои её императорского величества, где новобрачным и присутствующим при том здешним и иностранным министрам представлен был учрежденной стол с совершенным удовольствием; после стола начался бал и продолжался до 9-го часу пополудни; по окончании оного новобрачные от её императорского величества всемилостивейше отпущены… В 4-м часу пополудни, был бал, где в присутствии изволила быть своею особою её императорское величество и государыня цесаревна Елисавет Петровна и принцесса Анна, и его светлость герцог и герцогиня курляндские и семигальские с своею фамилиею, здешние и иностранные министры, и продолжался до 9-го часу.

А на третий день изволили обедать у молодых их высочество государыня цесаревна Елисавет Петровна и принцесса Анна; курляндской и семигальской принц Петр, её императорского величества конной лейб-гвардии подполковник и его светлость принц Гесенгомбурской с фамилиею, придворные и российские и иностранные кавалеры и дамы, и после стола был бал, и продолжался до 11-го часа. Во всем выше объявленном от её императорского величества к новобрачным показана особливая матерьная милость; на другой день новобрачные ездили к её императорскому величеству и приняты милостиво, и её императорское величество изволила пожаловать крестника своего благословить образом Казанской Богородицы. »

мать-Елена Леонтьевна Апраксина, урождённая Кокошкина

Чернышёв был человеком умным, талантливым и благодаря тестю сделал блестящую карьеру. Супруги перебывали почти во всех столицах Европы. В начале 1741 года в правление Анны Леопольдовны Чернышёв был назначен чрезвычайным посланником к датско-норвежскому двору, а вскоре был переведён в Пруссию. Вместе с мужем ездила по Европе и Екатерина Андреевна. В 1746 году при отъезде её к нему в Берлин последовало распоряжение Императрицы Елизаветы, чтобы она ни в каком случае не целовала руки у принцессы Цербстской, матери будущей великой княгини Екатерины Алексеевны.

Граф Пётр Григорьевич Чернышёв (24 марта 1712—20 августа 1773) — русский дипломат, действительный тайный советник, действительный камергер и сенатор. Происходил из рода Чернышёвых, сын Г. П. Чернышёва и А. И. Ржевской.

В том же году императрица послала Чернышёва в Лондон, где он представлял Россию в течение десяти лет, в 1760 году граф получил назначение в Париж ко двору Людовика XV.

Продолжительным пребыванием за границей Екатерина Андреевна воспользовалась, чтобы дать своим дочерям блестящее европейское образование. С назначением в 1762 году Чернышёва сенатором, семья вернулась в Россию. Они поселились в Петербурге в особняке на Дворцовой наб., 16, который по наследству перешёл Екатерине Андреевне после смерти отца в 1747 году .

В нем графиня Чернышёва, овдовевшая в 1773 году, провела последние годы жизни и хотя держала открытым дом и принимала по-прежнему много иностранных дипломатов, но редко бывала в обществе и почти никогда не показывалась при дворе .

Скончалась Екатерина Андреевна 25 сентября 1779 года от апоплексического удара и была похоронена на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.

Графиня Екатерина Алексеевна с мужем и детьми

Супруги Чернышёвы имели 11 детей, 3 сына и 8 дочерей, среди них были близнецы, сын и дочь. Почти все дети умерли во младенчестве:

Анна Петровна (1738 — октябрь 1756), умерла от тифа.

Дарья Петровна (1739—1802), статс-дама, была замужем за генерал-фельдмаршалом графом И. П. Салтыковым (1730—1805).

Наталья Петровна (1744—1837), фрейлина, прототип пушкинской «Пиковой дамы», была замужем за бригадиром князем В. Б. Голицыным, получила в 1806 году придворное звание статс-дамы, а в 1826 году — орден Св. Екатерины 1-й степ.

Андрей Петрович, умер в младенчестве.

Григорий Петрович (1746 — 1755), умер в Нарве, где Чернышёвы остановились по болезни детей по дороге из Англии в Петербург.

Мария Петровна (1752 — октябрь 1767), умерла от оспы.

Анна Иоановна

Монархиня достаточно жестоко обращалась со своими фрейлинами. Как пишет историк С. Н. Шубинский, Анна по ночам «отворяла к ним дверь: «Ну, девки, пойте!». И девки пели до тех пор, пока государыня не командовала: «Довольно!». Главные фрейлины Анны — Аграфена Александровна Щербатова и Анна Федоровна Юшкова — развлекали гостью.

Русский двор, отличавшийся при Петре Великом своею малочисленностию и простотой обычаев, совершенно преобразился при Анне Иоанновне. Императрица хотела непременно, чтобы двор ея не уступал в пышности и великолепии всем другим европейским дворам. Она учредила множество новых придворных должностей; завела итальянскую оперу, балет, немецкую труппу и два оркестра музыки, для которых выписывались из-за границы лучшие артисты того времени; приказала выстроить, вместо довольно теснаго императорскаго зимняго дома, большой трех-этажный каменный дворец, вмещавший в себе церковь, театр, роскошно отделанную тронную залу и семдесят покоев разной величины.

Суриков Василий Иванович (1848-1916) Императрица Анна Иоанновна в петергофском Тампле стреляет оленей. 1900.

Торжественные приемы, празднества, балы, маскарады, спектакли, иллюминации, фейерверки и тому подобныя увеселения, следовали при дворе безпрерывно одни за другими. Любовь императрицы к пышности и блеску не только истощала государственную казну, но вовлекала в громадные расходы придворных и вельмож. "Придворные чины и служители",--говорит в своих записках Миних-сын, "не могли сделать лучшаго уважения государыне, как если в дни ея рождения, тезоименитства и коронования, каждогодно праздновавшиеся с великим торжеством, приезжали во дворец в новых и богатых платьях".

Анна Иоановна

Разумеется, лица, имевшия доступ ко двору, соревнуя друг перед другом, лезли, как говорится, из кожи, чтоб угодить императрице и обратить на себя ея внимание. Многие из них в короткое время проживались совершенно, раззоряли свои имения и затем, для добывания средств, обращались к казнокрадству, которое развилось до поражающих размеров. Роскошь и мотовство, поощряемые государыней, стали считаться достоинством, дававшим более прав на почет и везвышение, нежели истинныя заслуги.

корона Анны Иоановны

При дворе велись азартныя игры и нередко в одну ставку в фараон или кинце (Quinze) проигрывалось до двадцати тысяч рублей. Сама императрица не была пристрастна к игре, и если играла, то для того, чтобы проиграть. В таких случаях, она держала банк и ставить могли лишь те, кого она называла. Выигравший тотчас же получал деньги, а с проигравшаго императрица никогда не требовала уплаты. Попойки, которыми прежде непременно оканчивались всякия торжества и собрания, теперь были совершенно изгнаны из придворных обычаев, потому что Анна Иоанновна не могла видеть и боялась пьяных.

Якоби.Ледяной дом

Только один день в году, как исключение, посвящался Бахусу, именно 19-го января, когда праздновалось восшествие на престол императрицы. В этот день каждый из придворных даже был обязан, опустившись на одно колено перед государыней, выпить огромный стакан венгерскаго вина. Впрочем, случалось иногда, после военных экзерциций или в навечерие больших праздников, что императрица сама подносила по бокалу вина придворным и гвардейским офицерам, являвшимся для целования ея руки.

По его желанию, знаменитый архитектор Растрелли воздвигнул, вблизи дворца, огромный манеж, для фаворита Бирона или, как тогда называли, "конскую школу", содержание которой обходилось казне ежегодно до 100,000 рублей. Анна Иоанновна, посещавшая манеж сперва из угождения своему любимцу, потом сама пристрастилась к лошадям и, не смотря на свои сорок лет и полноту, даже выучилась ездить верхом.

импратрица

В манеже для нея была отделана особая комната, где она не редко занималась делами и давала аудиенции. Кроме того, императрица очень любила охоту и стрельбу из ружей, в чем приобрела такую снаровку, что без промаха попадала в цель и на лету убивала птиц. Во внутренних покоях Анны Иоанновиы всегда стояли заряженныя ружья, из которых она стреляла, через окна, в мимолетавших ласточек, воробьев, галок и т. п.

В Петергофе и других окрестностях Петербурга были выстроены зверинцы, наполненные всякаго рода туземными и чужеземными зверями и птицами. Всем верноподданным именными указами вменялось в непременную обязанность ловить, размножать и присылать в императорские зверинцы диких животных. При дворе была учреждена призовая стрельба, а в галлерее дворца устроен тир, где зимними вечерами, при ярком освещении, Анна Иоанновна практиковалась из винтовки. "С-Петербургския Ведомости" того времени изобилуют известиями об охотничьих подвигах императрицы.

манеж

Анна Иоанновна присутствовала постоянно на всех придворныхувеселениях; но более всего любила проводить время в комнатах своего любимца или у себя в опочивальне, среди своих шутов и приживалок, которых состояло при ней множество. Они были обязаны болтать без умолку, и императрица просиживала целые часы, забавляясь их болтовней и кривляньями. Личностей, обладавших, завидным для многих из тогдашних придворных, даром говорить, не уставая, всякий вздор, розыскивали по всей России и немедленно препровождали ко двору.

В государственном архиве сохранилось несколько собственноручных писем Анны Иоанновны, доказывающих заботливость ея о пополнении своего интимнаго штата разными болтуньями и дурами. Так, например, императрица писала в Москву: "у вдовы Загряжской, Авдотьи Ивановны, живет одна княжна Вяземская, девка; и ты ее сыщи и отправь сюда, только чтоб она не испужалась, то объяви ей, что я беру ее из милости, и в дороге вели ее беречь, а я ее беру для своей забавы, как сказывают, что она много говорит".

В другой раз государыня писала в Переяславль: "Поищи в Переяславле из бедных дворянских девок или из посадских, которыя бы похожи были на Татьяну Новокщенову, а она, как мы чаем, что уже скоро умрет, то чтоб годны были ей на перемену; ты знаешь наш нрав, что мы таких жалуем, которыя бы были лет по сорока и также-б говорливы, как та, Новокщенова, или как были княжны Настасья и Анисья" (Мещерския).

В свои фрейлины Анна Иоанновна выбирала преимущественно таких девиц, которыя имели хорошие голоса. В те вечера, когда при дворе не назначалось никаких увеселений, фрейлины должны были сидеть в комнате, соседней с опочивальной императрицы, и заниматься разными рукоделиями, вышиванием и вязанием. Позабавившись с шутами и приживалками, Анна Иоанновна обыкновенно отворяла дверь в комнату фрейлин и говорила: "ну, девки, пойте!" и девки пели до тех пор, пока государыня не кричала: "довольно!"

Иногда Анна Иоанновна требовала к себе гвардейских солдат с их женами и приказывала им плясать по-русски и водить хороводы, в которых не редко принимали участие присутствовавшие вельможи и даже члены царской фамилии. Императрица не чуждалась и литературных забав: узнав как-то, что известный профессор элоквенции, В. К. Тредьяковский, написал стихотворение игриваго содержания, она призвала автора к себе и велела ему прочитать свое произведение. Тредьяковский, в одном из своих писем, следующим образом разсказывает об этом чтении: ,,Имел счастие читать государыне императрице у камина стоя наколенях перед ея императорским величеством; и по окончании онаго чтения удостоился получить из собственных ея императорскаго величества рук всемилостивейшую оплеушину".

Анна Иоановна

Анна Иоанновна, вообще, была очень строга к своим приближенным и обращалась с ними крайне сурово. Так, например, однажды две фрейлины, сестры Салтыковы, которых она заставила петь целый вечер, осмелились, наконец, заметить ей, что оне уже много пели и устали. Императрица, не терпевшая никаких возражений, до такой степени разгневалась на бедных девушек, что тут же прибила их и отправила на целую неделю стирать белье на прачешном дворе.

В другой раз, Анна Иоанновна, находясь не в духе, вздумала разсеять себя зрелищем какого-то танца. Она тотчас же послала за четырьмя, известными в то время, петербургскими красавицами и приказала им исполнить танец в своем присутствии. Дамы начали танцовать, но смущенныя грозным видом государыни, смешались, перепутали фигуры и в нерешимости остановились. Императрица молча поднялась со своего кресла, подошла к помертвевшим от страха танцоркам, отвесила каждой по почещине и за тем, возвратясь на место, велела снова начать танец.

Анна Иоанновна весьма благоволила к статс-даме графине Авдотье Ивановне Чернышевой, умевшей хорошо разсказывать разныя городския новости и анекдоты; но, не смотря на это, никогда не позволяла ей садиться при себе. Однажды Чернышева, разговаривая с императрицей, почувствовала себя не хорошо и едва могла стоять на ногах. Анна Иоанновна, заметив это, сказала своей собеседнице: "ты можешь опереться на стол, служанка заслонит тебя и, таким образом, я не буду видеть твоей позы".

Шуты в спальне Анны Иоанновны (Якоби В. И., 1872 год)

Шуты при дворе Анны Иоанновны не имели того значения, которым пользовались при Петре Великом. Петр держал шутов не для собственной только забавы и увеселения, но как одно из орудий насмешки, употреблявшейся им иногда против грубых предразсудков и невежества, коренившихся в тогдашнем обществе.

Шуты Петра очень часто резкой и ядовитой остротой клеймили пороки и обнаруживали злоупотребления лиц, даже самых близких к государю. Когда вельможи жаловались Петру на слишком безцеремонное обхождение шутов, он отвечал: "что вы хотите, чтобы я с ними сделал? ведь они дураки!" Щуты Анны Иоанновны не смели никому высказывать правды в глаза и, по доброй воле или принуждению, исполняли роль простых скоморохов, потешая свою повелительницу забавными выходками, паясничеством, сказками и прибаутками.

Екатерина Ивановна Черкасова

Портрет 1781 года работы И. Ф. А. Дарбеса. Государственная Третьяковская галерея

Принцесса Гедвига Елизавета Курляндская, в замужестве баронесса Екатерина Ивановна Черкасова (1727—1797) — дочь Э. И. Бирона, гофмейстерина императрицы Елизаветы Петровны, надзирательница за её фрейлинами.

От брака Эрнста Иоганна Бирона, впоследствии герцога Курляндского, с девицею Бенигной Готлиб фон Тротта-Трейден, 23 июня 1727 года в городе Митаве родилась Гедвига Елизавета. По словам современников, она была некрасива, дурно сложена, горбата. Получила для своего времени блестящее образование под руководством выписанных с этою целью из-за границы учителей и под наблюдением императрицы Анны Ивановны и своей матери. В 1737 году Бирон был сделан герцогом Курляндским; следствием этого для Гедвиги Елизаветы был титул «принцессы» и свой особый придворный штат, состоявший из нескольких фрейлин, пажей и камер-юнгфер.

3 июня 1739 года в день свадьбы племянницы императрицы, принцессы Мекленбургской Анны Леопольдовны с принцем Антоном Ульрихом Брауншвейгским, Гедвига Елизавета начала свою придворную жизнь. В этот день она впервые присутствовала на официальном обеде во дворце и впервые управляла танцами в маскараде, устроенном вечером в большом дворцовом зале.

Мать-Герцогиня Бенигна Готлиба Бирон (1703—1782) — супруга герцога Курляндского Эрнста Иоганна Бирона.

С этих пор Гедвига Елизавета постоянно являлась на всех придворных торжествах. Желая угодить всемогущему Бирону, вельможи оказывали самое раболепное внимание его горбатой и некрасивой дочери. Анна Ивановна жаловала ей награды без всяких заслуг с её стороны. Так, когда в феврале 1740 года праздновалось заключение Белградского мира, Гедвига Елизавета, не имевшая к этому событию ни малейшего отношения, получила портрет императрицы, осыпанный бриллиантами. В это же время пронёсся слух, что государыня намеревается выдать её замуж за одного из германских князей. Быть может, это бы и случилось, если бы смерть императрицы не произвела переворота в жизни молодой принцессы.

Эрнст Иоганн Бирон

В октябре 1740 года скончалась Анна Ивановна, оставив до совершеннолетия наследника верховную власть в руках Бирона, который через 22 дня был арестован и заключен в Шлиссельбургскую крепость вместе со всем своим семейством. Гедвига Елизавета семь месяцев провела в её казематах, ожидая окончания следствия над отцом. В июне 1741 года следствие было окончено. Герцог был приговорён к смертной казни, которая была заменена ссылкой на жительство в сибирский город Пелым, где для него и его семейства был выстроен небольшой дом.

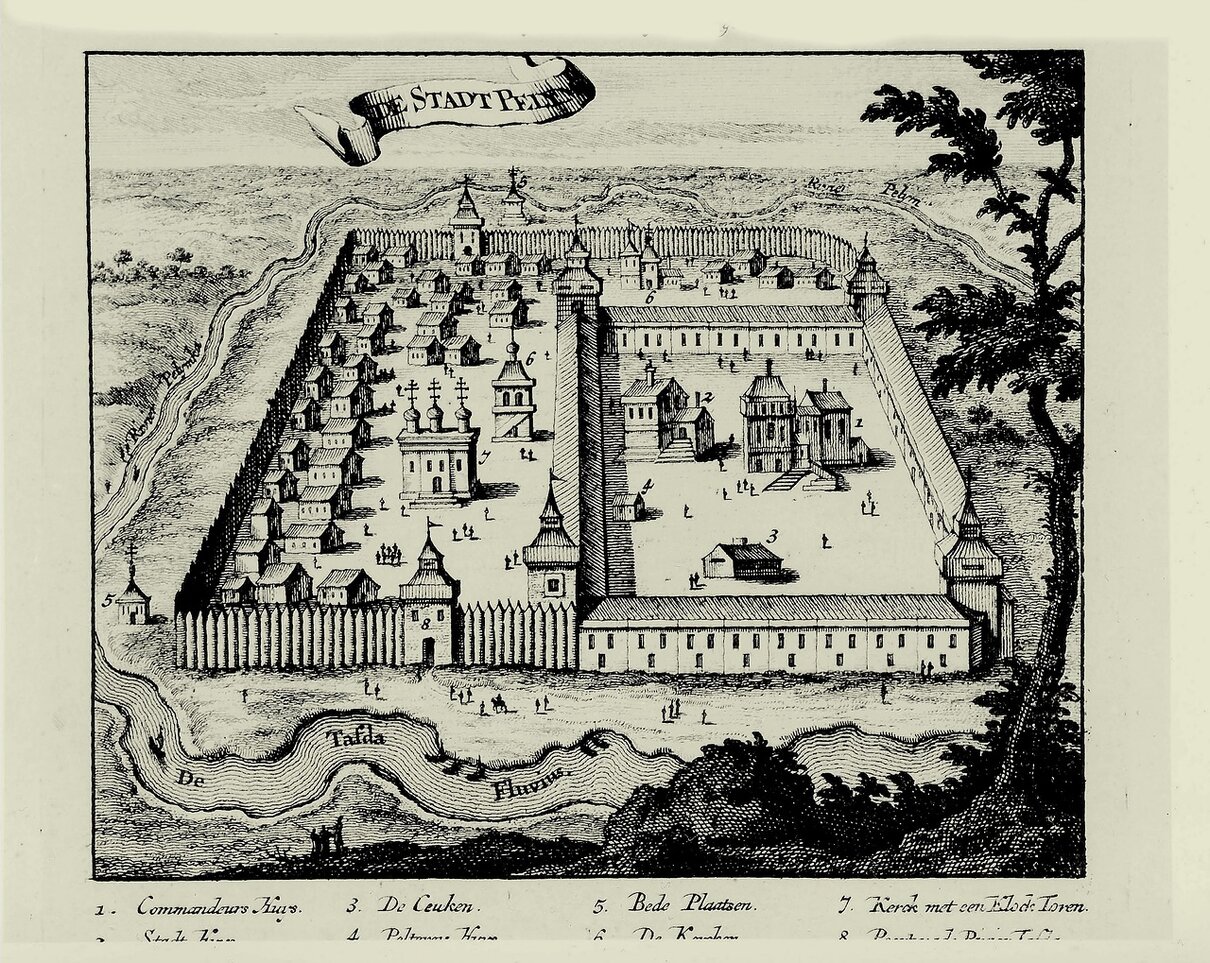

Пелымский острог в 17 веке

13 июня 1741 года Бирон с семьёй был увезён под конвоем из Шлиссельбурга и в начале ноября прибыл на место ссылки. Вскоре герцог заболел; Гедвига Елизавета, по очереди с матерью, день и ночь дежурила у постели больного. 28 декабря в доме ссыльных произошёл пожар. Семейство герцога было помещено в доме пелымского воеводы

Крепость Орешек (в русских летописях город Орехов — древняя русская крепость на Ореховом острове в истоке реки Невы, напротив города Шлиссельбург в Ленинградской области. Основана в 1323 году новгородцами, с 1612 по 1702 год принадлежала шведам.

В начале января 1742 года пришло известие о восшествии на престол императрицы Елизаветы Петровны. 20 января в Пелым прибыл курьер из Сената с указом императрицы, по которому герцогу возвращалась не только свобода, но и его силезское поместье Вартенберг, подаренное ему в 1731 году прусским королём. Собравшись в путь, Бирон с семейством намеревался поехать через Санкт-Петербург в Курляндию, но по настоянию князей А. М. Черкасского и Н. Ю. Трубецкого императрица издала новый указ, повелевавший герцогу ехать в Ярославль и жить там безвыездно.

26 марта Бирон прибыл в место назначения, где ему была предоставлена относительная свобода и некоторые удобстванием. В особенности жаловалась на свою судьбу Гедвига Елизавета. С первых же дней своего приезда Гедвига Елизавета стала придумывать средства избавиться от отцовского гнета и снова попасть в Санкт-Петербург и написала письмо к фавориту Елизаветы Петровны И. И. Шувалову, прося его ходатайствовать за неё перед двором; письмо осталось без ответа. Приведённая в отчаянье этими неудачами, принцесса решилась на крайнее средство; она задумала бежать из родительского дома

Иван Иванович Шувалов

Наконец, весной 1749 года, когда императрица со всем двором переехала в Москву и отправилась пешком на богомолье в Троицкую лавру, Гедвига Елизавета ночью 15 апреля пришла к жене ярославского воеводы Пушкина и, рыдая, заявила ей, что давно уже хочет принять православие, но Бирон, не соглашаясь на это, подвергает её всевозможным преследованиям. В заключение она просила Пушкину немедленно отвезти её в Троицкую лавру, чтобы иметь возможность лично умолять государыню о защите и покровительстве. Пушкина в ту же ночь отправилась с принцессою в Лавру.

Троице-Сергиева лавра

Приехав в монастырь, Пушкина представила принцессу графине М. Е. Шуваловой, первой статс-даме императрицы. Гедвига Елизавета сумела вызвать горячее участие к себе и Шувалова взялась ходатайствовать за неё перед государыней. Дело было представлено в таком виде, что родители беспощадно преследуют молодую принцессу только за то, что она хочет принять православие. Глубоко религиозная Елизавета Петровна сочла своим нравственным долгом оказать покровительство и приказала привезти её к себе. На свидании с императрицей Гедвига Елизавета разрыдалась и не могла вымолвить ни одного слова. Елизавета Петровна растрогалась и обещала в Москве окрестить её лично. Через три недели принцесса приняла православие в церкви Головинского дворца, причём при крещении получила имя Екатерины

Елизавета Петровна

«Биронша» заинтересовала двор своей необыкновенной судьбой. На неё стали смотреть, как на несчастную, беспомощную сироту. Екатерина Ивановна сумела воспользоваться этим своим положением. Она завоевала доверие духовника императрицы, сделалась своим человеком у графини Шуваловой, вела себя необыкновенно скромно и умела угодить всем. Ближайшим результатом такой политики явилось её назначение на специально придуманную для неё должность — второй надзирательницы над фрейлинами.

Заняв это место, она сумела добиться сильного влияния на своих подчинённых и распоряжалась их судьбой по своему усмотрению. У принцессы был при дворе сильный покровитель, который считал себя в долгу у Биронов и потому считавший своим долгом заботиться о ней. Это был Чоглоков, гофмейстер великого князя Петра Фёдоровича. Он ввёл Екатерину Ивановну в интимный кружок великого князя. Немецкое происхождение её завоевало ей симпатии Петра, а неизменное терпение, с которым она выслушивала проекты великого князя, ещё увеличило его благосклонность к ней. По некоторым сведениям, она была замешана в различных интригах, устраивала и расстраивала браки фрейлин, исполняла поручения иностранных резидентов в Санкт-Петербурге

К этому времени решили выдать принцессу замуж. Отыскали для неё жениха, камергера Петра Салтыкова (сына генерал-полицмейстера), который, по приказанию своей матери, немедленно принялся ухаживать за принцессой и вскоре сделал ей предложение. Принцесса ответила ему решительным отказом. Салтыков, наученный великой княгиней Екатериной Алексеевной, которой и принадлежала инициатива выдать Екатерину Ивановну замуж, явился к императрице и умолял дать соизволение на брак.

Елизавета Петровна потребовала принцессу к себе и советовала не пренебрегать такой выгодной партией. Однако императрица заболела и не могли содействовать женитьбе. Тогда императрица сама нашла ей другого жениха, князя Григория Хованского. Однако этот брак тоже не состоялся. Хованский под разными предлогами успел испросить разрешение уехать в армию и таким образом отделался от невесты

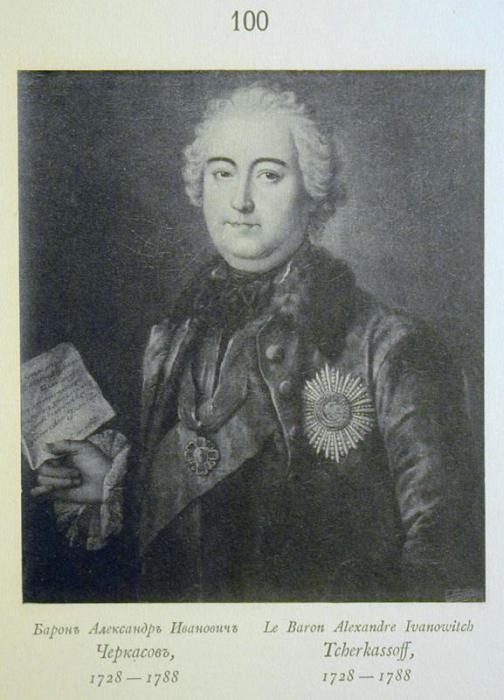

Черкасов, Александр Иванович

Императрица отыскала третьего жениха, на этот раз барона Александра Ивановича Черкасова (1728—1788), человека очень неглупого и получившего прекрасное образование. Барон сразу оценил выгоды брака с горбатой курляндской принцессой, зная, что женитьба, по повелению императрицы, выдвинет его вперёд и даст ему особую благосклонность государыни. Екатерина Ивановна вышла за него замуж и брак их был довольно счастлив.

Супруги прожили вместе 35 лет. Со времени замужества Черкасова стала редко появляться при дворе, посвящая своё время почти исключительно воспитанию детей, которых у неё было двое: сын Пётр (1762—1828) и дочь Елизавета (1761—1832), впоследствии вышедшая замуж за полковника Е. И. Пальменбаха. После воцарения Петра добилась возвращения отца из ссылки.

Скончалась Черкасова 31 марта 1797 года в Митаве. Набальзамированный труп её в начале XX века находился в Митавском герцогском дворце.

Другие фрейлины:

- Княжна Кантемир, Мария Дмитриевна 1700—1757 По причине болезни уволена от двора, жила в Москве

- Баронесса фон Менгден (графиня Миних), Анна Доротея Брак с 1739 года с сыном фельдмаршала Миниха камергером графом Эрнестом

- Менгден, Якобина 1722—1772 После восшествия на престол Елизаветы Петровны, была отправлена в ссылку

- Салтыкова, Анна Алексеевна ум.1775 Внучка боярина П. С. СалтыковаИмператрица её жаловала, но за интригу с Колычевым была удалена от двора. Скончалась в Аграфениной пустыни

- Салтыкова (Пушкина), Мария Мхайловна 1710—1785 Брак с А. М. Пушкиным

-

Графиня Салтыкова (Татищева), Софья Алексеевна Внучка боярина П. С. Салтыкова.Брак с 1731 года с А. В. Татищевым

С. Шубинский Дочь Бирона. — СПб., 1864.

Д. Л. Мордовцев. Русские женщины нового времени. — СПб., 1874. — С. 319—328.