Даже те, кто не интересуется альпинизмом, не могли не слышать в последние недели о судьбе российской альпинистки Натальи Наговициной. пропавшей на пике Победы. По состоянию на начало сентября 2025 года Российская федерация альпинизма не подтвердила её гибели, поэтому официально женщина-скалолаз числится пропавшей без вести. Увы, подобные случаи в горах - отнюдь не редкость. Горы опасны. Гибнут альпинисты, носильщики, туристы, а также спасатели, которые слезут следом в попытке вытащить все перечисленных выше. На планете нет ни одной горы, что не собрала бы собственной мрачной жатвы. При этом некоторые из них и вовсе превратились за прошедшие годы в настоящие могильники.

«Кто здесь не бывал, кто не рисковал —

Тот сам себя не испытал,

Пусть даже внизу он звезды хватал с небес.

Внизу не встретишь, как не тянись,

За всю свою счастливую жизнь

Десятой доли таких красот и чудес»,

-

Вершина,

Владимир Семёнович Высоцкий

1. Зачем люди лезут в горы?

Сэр Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей - первые покорители Эвереста

Самый простой и честный ответ: потому что могут. История современного альпинизма восходит ко второй половине XVIII столетия. Именно тогда стали предпринимать первые попытки горных восхождений из чисто спортивного интереса. В середине XIX столетия начался «Золотой век Альпинизма»: во многих странах Старого Света стали появляться первые клубы, а в последствии и федерации профессиональных скалолазов. При этом было бы наивно полагать, что на протяжении десятилетий альпинизм оставался не более, чем праздной забавой. Помимо чисто спортивного аспекта, восхождения в горы были тесно связаны с развитием наук, в частности естествознания. Так, например, в Эльбрус впервые был покорён верноподданным Российской империи кабардинским пастухом Киларом Хашировым, что сопровождал в горы Эльбрусскую экспедицию Российской академии наук. Кстати, за это достижение Хаширов был принят в лейб-гвардию Кавказско-горского полуэскадрона, охранявшего тело самодержца.

В XX веке альпинизм стал представлять не только развлекательный и научный интерес, но и военный

С началом XX века профессиональный альпинизм начал представлять и военную ценность. В России военным альпинизмом стали заниматься с подачи Михаила Васильевича Фрунзе, после окончания гражданской войны. Как военный практик и теоретик Фрунзе настаивал на популяризации горной подготовки под впечатлением от опыта гражданской войны в горных регионах Кавказа и Центральной Азии. И хотя со времён 1950-х годов в России нет узкоспециализированных формирований горных стрелков, в стране всё ещё остаются подразделения, занимающиеся горной подготовкой «факультативно». Собственно, для того чтобы это оставалось возможным, в стране необходимо «выращивать» соответствующие кадры, пускай, и на коммерческих спортивных началах.

По сей день во многих странах существуют или горные егеря, или по крайней мере преподаётся горная подготовка

Как спорт горный альпинизм чрезвычайно тяжёл, дорог и опасен. Требует специальной подготовки и снаряжения. Кроме того, восхождения на многие известные горы – не дешевое «развлечение». Например, чтобы взойти на Джомолунгму, туристам приходится платить властям Непала или Тибета по 10 тысяч долларов только за возможность взойти на гору. Однако, всё это не останавливает людей, что хотят получить острые эмоции и испытать себя.

2. Как восходят на Эверест и какие опасности он таит?

При восхождении нужна акклиматизация (да, в некоторых местах действительно очень тепло)

Восходят на Джомолунгму два раза в год: весной и осенью. Зимой и летом погода в регионе слишком капризная, что делает любое восхождение неоправданно опасной затеей. Подняться в гору можно всего по двум маршрутам северному и южному из Тибета и Непала, соответственно. Средняя стоимость коммерческого (туристического) восхождения – 85 тысяч долларов. Подъём в гору занимает два месяца. Сначала группа идёт до так называемого «базового лагеря» на высоте 5.3 км, где остаётся примерно на месяц. В следующие 3-4 недели альпинисты и туристы переживают акклиматизацию организма к горному климату. В это время группы совершают короткие восхождения на постоянно возрастающую высоту с последующими возвращениями в базовый лагерь. Когда акклиматизация завершается, группа поднимается на высоту 7.9 км, откуда уже и совершает последний рывок к вершине.

Советский альпинист Анатолий Букреев. Погибнет в 1997 году под лавиной, правда не на Эвересте

Что касается опасностей Эвереста, то они такие же, как и в любых других горах: плохая погода, низкая температура (до -60 по Цельсию), простуда, огромная высота и риск обрыва, лавины и оползни, но главная опасность – горная болезнь. Случиться она может в том случае, если организм по какой-то причине так и не смог в полной мере привыкнуть к тяжёлым высокогорным условиям. Начинается всё с головных болей, тошноты, рвоты, бессонницы, головокружений и утраты аппетита. Если человека в таком состоянии не спустить вниз и не оказать врачебную помощь, может случиться отёк лёгких и мозга, после чего наступает смерть. При этом после отметки в 8 км начинается так называемая «зона смерти». На этой высоте человек не может выживать без специального снаряжения даже в случае успешной акклиматизации. Для поддержания жизнедеятельности альпинисту приходится использовать кислородное снаряжение.

Впрочем, существуют исключения, люди с редкими генетическими мутациями, организм которых по какой-то причине акклиматизируется настолько хорошо, что даже после 8 тысяч метров им не нужен кислород из баллонов. Самыми известными альпинистами-счастливчиками в этом отношении являются итальянец Райнхольд Месснер и россиянин (казах) Анатолий Букреев.

3. Сколько жизней унёс Эверест?

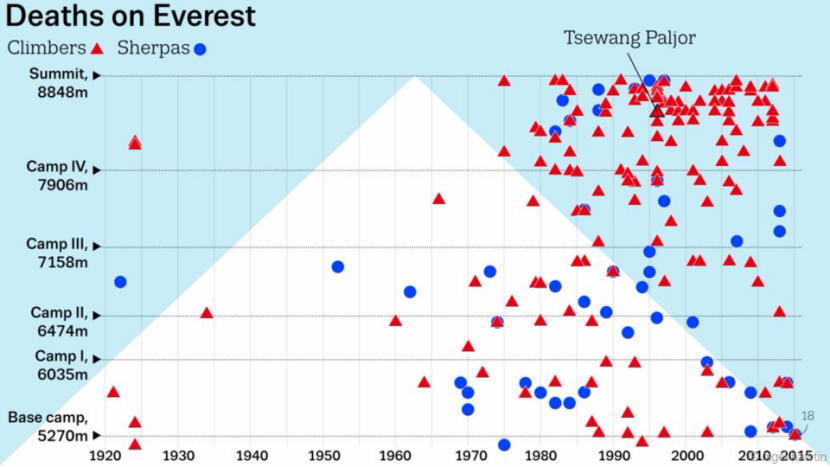

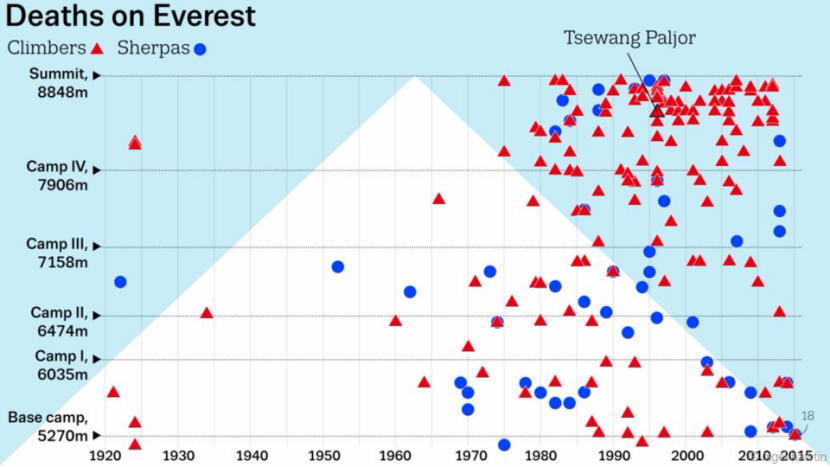

В 1996 году на Эвересте погибла существенная часть коммерческой группы Скота Фишера от американской туристической компании Горное безумие

На самом деле точной цифры ни у кого нет, однако по самым скромным «оптимистичным» подсчётам за всё время Джомолунгма похоронила около 300 горных ходоков из числа альпинистов, туристов и шерпов (носильщиков). Мрачную жатву Эверест открыл в 1922 году, когда в результате схода лавины погибло 7 шерпов из состава британской экспедиции. А наиболее скандально известная трагедия произошла в 1996 году, когда из-за плохой погоды погибло 8 человек из состава американской коммерческой (туристической) экспедиции, включая её главу Скота Фишера, близкого друга уже упомянутого Анатолия Букреева. Тело Фишера так и осталось на Эвересте, из-за чего Букреев через некоторое время совершил повторное восхождение с целью похоронить товарища (была сооружена импровизированная могила из камней). К слову, сам Анатолий Николаевич также погибнет в горах уже в 1997 году, правда, не на Джомолунгме, а на Аннапурне в результате схода лавины.

При этом гибнут на Эвересте альпинисты с «завидным» постоянством. Тела многих так и остаются лежать в горах, хотя время от времени их пытаются спускать для похорон. Некоторые тела горных ходунов даже становятся чем-то вроде «местных достопримечательностей» и ориентиров. Самый известный пример такого трупа – это тело (предположительно) индийского альпиниста Цеванга Палджора, погибшего на Эвересте в 1996 году на северном маршруте. Альпинист остался лежать на отметке ровно в 8 500 метров, при этом благодаря характерным зелёным ботинкам стал мрачным ориентиром для других экспедиций. Однако, как показывает практика, ни сложности, ни мрачные напоминания, ни опасности не способны отвадить от горы отважных (и безрассудных) людей желающих испытать себя.

И всё равно находятся люди, кого опасности не пугают

|

|