Это цитата сообщения Vlad53 Оригинальное сообщение

Уголки России. Ванино- крупнейший на Дальнем Востоке порт.

Ванино - посёлок городского типа (15 тыс. жителей) в Хабаровском крае, прижатый холодными горами Сихотэ-Алиня к берегу Татарского пролива. Сам этот берег, на тысячу километров ровный и безлюдный, здесь идёт глубокими тихими бухтами, и россыпь у этих бухт напоминает людей, собравшихся вместе, чтоб выжить в чужом и враждебном краю. До Комсомольска-на-Амуре отсюда ехать ночь, до Хабаровска - сутки, и всё по тайге, в дебрях которой водятся тигры. Поэтому глядит Ванино в море: порт его крупнее, чем во Владивостоке, на главной улице светят маяки, а фактически ближайший город - сахалинский Холмск, откуда мы прибыли в прошлой части мрачным паромом. Теперь же погуляем по Ванино, вспомним его тяжёлую и весьма нетривиальную историю и полюбуемся деревянными вокзалами Восточного Старого БАМа по дороге вглубь материка.

По мелкомасштабным картам, по расписаниям поездов и самолётов, по обиходной речи дальневосточников легко подумать, будто альтер-эго Ванино - это Советская Гавань, примерно как Усть-Кут, Осетрово и Лена являют собой один и тот же населённый пункт. На самом деле всё сложнее: на 1300 километров от устья Амура до залива Петра Великого есть всего пяток удобных бухт, да и те сосредоточены на 40-километровом участке побережья. Потому и собрано здесь то, что логичнее было бы растянуть на сотни километров, а самый красноречивый вид Ванинской агломерации открывается с самолёта.

Справа - Советская Гавань, единственный в этих краях город (24 тыс. жителей) и первое поселение: Геннадий Невельской и Николай Бошняк так впечатлились местной бухтой, что назвали её Императорская Гавань, и в 1853 году заложили Константиновский пост. Год спустя его пришлось эвакуировать из-за войны с Британией, а в 1907 году опять же британец (если точнее - австралиец) Слэм Гарольд Крофтон основал в Гавани лесозавод. Село Знаменское при нём со временем разрослоь до города, а после революции и Гавань сменила название вслед за страной. В конце 1980-х здесь начиналось возведение крупнейшей на Дальнем Востоке (а то и в СССР) верфи "Паллада" для строительства авианосцев, но как нетрудно догадаться, вступить в строй ей было не суждено.

На другой стороне бухты, едва заметный с воздуха - Майский (6,5 тыс. жителей), выросший в 1935-38 годах как слободка ДЭСНы ("Дальневосточной электростанции специального назначения"). В прошлой части я показывал высокую трубу новой Совганванской ТЭЦ, строящейся на замену конструктивистской "старушке".

Ещё левее - узкая Западная бухта, за которой раскинулся посёлок Заветы Ильича (8,5 тыс. жителей), основанный в 1929 году при одноимённом колхозе как Новоастраханский. В 1934 году название колхоза приросло и к посёлку, и осталось с ним даже после 1947 года, когда колхоз уехал, а бухту заняла военная база. В 1990-2000-х исчезла и она, но Заветы - пожалуй, самое историческое место всей агломерации с натурально десятками (!) памятников. В основном трагических: в 1853 здесь умерли от цинги исследователи с транспорта "Иртыш", в 1856 был затоплен собственной командой легендарный фрегат "Паллада", изувеченный англо-французской эскадрой, в 1855 был похоронен английский офицер Хэллоран, возвращавшийся с проигранного боя за Петропавловск-Камчатский, а в 1952 в Татарском проливе бесследно исчезла подводная лодка С-117 вместе со всем экипажем. К Заветам примыкает военный аэродром Постовая, а всего аэродромов тут три штуки, включая расположенную дальше от моря гражданскую Май-Гатку. Севернее Заветов, прикрытый облачком, лежит Октябрьский у железнодорожной станции Советская Гавань, и лишь за ним - Ванино, чуть севернее которого есть ещё и лесозаводской посёлочек Токи. Ванино в этой агломерации не самое крупное и не самое статусное, но это не мешает ему быть главным - как атаману среди казаков или авторитету бандитов.

На Ванино, впрочем, будем смотреть уже не с самолёта, а с судна. Бухта Ванина действительно впечатляет - в конце её берег пугающе близок, 120-метровый паром едва сумел бы тут развернуться, однако глубины вполне хватает для его 6-метровой осадки:

Эту бухту и нашла в 1853 году Амурская экспедиция Геннадия Невельского, несколько лет базировавшаяся в нынешнем Николаевске и основавшая пяток постов по обе стороны Татарского пролива. Николаю Бошняку, руководившему походом на эти берега, больше глянулась соседняя Императорская Гавань, этой же бухте он дал имя своего военного топографа Иоакима Ванина. Но закрепиться здесь помешала Крымская война, а с появлением Владивостока пропал и смысл строить порт на безлюдном карнизе. Так что первопроходцами бухт Татарского пролива стали лесопромышленники: в 1907 году в Императорской Гавани обосновался австралиец Крофтон, а в бухте Ванина - русский Иван Тишкин, по некоторым сведениям - просто местный рыбак с навыками плотника, с приходом австралийцев преуспевший так, что открыл собственное лесопильное дело. Штабеля брёвен встречают в бухте Ванина и ныне:

Хотя главный товар Ванинского порта - уголь, чёрные горы которого свалены в нескольких сотнях метров от жилых домов и воздух отравляют не хуже действующей шахты. Везут этот уголь из Нерюнгри и Эльги на БАМе, которые я также показывал с самолёта, и более того, официально Байкало-Амурская магистраль заканчивается именно здесь, как Транссиб во Владивостоке. В Иркутской области есть термин Старый БАМ - проложенная при Сталине железная дорога от Тайшета до Усть-Кута. Но точно так же уместно это название и для линии Совгавань - Волочаевка. Владивосток и Находка как порты были хороши всем, кроме геополитики: контролируя Корею и Маньчжурию, их в любой момент могла атаковать Япония. Изыскания и подготовка инфраструктуры в Советской Гавани велись с 1930-х годов, в 1943 году началось строительство Ванинского порта, а в 1945 к нему была подведена железная дорога из Комсомольска-на-Амуре. И хотя японская угроза на юге миновала, в 1946 случайный взрыв теплохода "Дальстрой" разрушил порт Находки. И вот молодое Ванино ей взамен получило ту роль, с которой навсегда вошло в историю - ворота Колымского ада:

Через главную базу снабжения "Дальстроя" на север везли горючее, стройматериалы, продукты, лекарства и машины, а на юг - добытые руды. Но не сложилось бы у Ванино той мрачной славы, если бы не уходили из его порта в Магадан баржи с заключёнными. Сергей Королёв или Варлаам Шаламов на Колыму попадали ещё через Находку, а потому и увековечен "тот Ванинский порт" не в мемуарах оказался и не в лагерной прозе, а в тоскливой народной песне, автора которой филологи ищут до сих пор.

Я помню тот Ванинский порт,

И шум теплохода угрюмый

Как шли мы по трапу на борт

И прыгали в мрачные трюмы.

От качки стонали зэ-ка,

Обнявшись, как родные братья,

И только порой с языка

Слетали густые проклятья.

Но вот впереди рассосался туман,

Но это была не награда:

Стоял впереди Магадан -

Столица колымского ада.

Это ещё не конец песни, и последней её строчкой в той версии, что знаю я, было: "Встречать ты меня не придёшь, а если придёшь - не узнаешь". Всё это не вяжется с зелёной, живой, почти тропической Находкой. Совсем иное дело - эти неприютные берега, где нет ни южной устроенности, ни романтики Крайнего Севера. Здесь же, на Ванинской пересылке, в 1947 году началась описанная Шаламовым Сучья война - раскол среди "воров в законе". Блатные понятия запрещали им любое сотрудничество с властями, и защита родины от немецко-фашистских захватчиков не была исключением. Многие воры прошли войну и на ней отличились, но позже взялись за старое, и вернувшись в лагеря, узнали от старых уркаганов, что став "военщиной", они "ссучились", а стало быть теперь они здесь никто и звать их никак. В итоге "сук" оказалось так много, что нашёлся у них и свой Король, который в пересыльных бараках Ванино провозгласил новый воровской закон. Далее последовала расправа над "ортодоксальными" ворами с правом перейти в "новую веру" через целование ножа. На Колыме, прослышав о ванинских событиях, уркаганы вооружались - на несколько лет лагеря охватила натуральная подпольная война, в которой погибло 9/10 тогдашних "воров в законе". Само собой, лагерные администрация на это всё не то что закрывала глаза, а смотрела довольно...

Над портом сверкает Никольская церковь (1991-95), до которой мы так и не дошли - и зря, так как стоит она на кладбище в окружении могил и памятников жертв "Дальстроя".

Но "Дальстрой" закончился в 1957 году, а в 1958 разросшееся Ванино стало посёлком городского типа. Коим и остаётся до сих пор, что, откровенно говоря, несправедливо: по всем ощущениям это полноценный город, оживлённый, ухоженный и по-моряцки резковатый, так что знакомые из Приморья характеризовали его как Маленький Владивосток в противоположность сонной тоскливой Совгавани. С Владиком Ванино, впрочем, роднит и ещё кое-что: если в 1940-50-х здешнюю историю писали тюремщики, то в 1990-2000-х - наоборот, вырвавшийся на волю криминал. Пока в Приморье гремели кровавые криминальные войны, в Хабаровском крае установился самый что ни на есть криминальный мир: с конца 1980-х регион крепко опутал Общак, не просто организованная, а высокоорганизованная преступная группировка, которую сплотил авторитет Евгений Васин по прозвищу Джем. Общак - это в общем то же, что бюджет или казна, и как первые государства строились вокруг казны, так и тут вокруг общака уже к началу 1990-х сложилось самое что ни на есть параллельное государство. Чёткая иерархия и разделения обязанностей, скрупулёзная бюрократия, агенты влияния в тюрьмах, воинских частях и школах, работавшие с гражданами (и не только отсидевшими) общественные приёмные с портретом Васина на стене - бандиты построили свой собственный Дальневосточный криминальный округ со столицей в Комсомольске-на-Амуре. Не дотягивались общаковские лишь до Якутии и Чукотки, да в Приморье постоянно отбивали набеги тамошней криминальной вольницы. Когда в маленьких посёлках на БАМе путешественников вызывал на ковёр местный бандит, и убедившись, что это не браконьеры и не старатели, широким жестом помогал им - путешественники имели дело именно с "чиновниками" (смотрящими) Общака. Был под Общаком и Сахалин, и я даже понял, откуда растут ноги у "корейской мафии" (которой там на самом деле никогда не водилось) - смотрящим Соколиного острова был именно местный кореец. Впрочем, всё это стало известно позже: несмотря на масштабы, цельность всей этой системы не афишировалась. В бойких местих типа Ванина народ видел просто свору мелких бандитов, отжимавших японские машины между причалом и станцией; более тихие города типа Хабаровска и Благовещенска вообще могли казаться "красными". Деятельность Общака, несмотря на арест Джема и его гибель в СИЗО, продолжалась и в 2000-х годах, что и породило видимо стереотип о "вечных 1990-х Дальнего Востока". Когда ветер истории смёл всех этих Тамбовских, Курганских, Люберецких и Ореховских, екатеринбургских Уралмашевцев, рязанско-тольяттинских Слонов и красноярских Быков, Общак по-прежнему хозяйничал на территории, которая могла бы войти в десятку крупнейших стран мира. Одних только заводов федерального значения под преемниками Джема было полсотни, и разве что на международный уровень выйти, то есть влезть в Сахалинские Проекты, бандитам так и не удалось. Ну а Ванино было главным портом этого парагосударства: здесь проходили контрабанда леса и золота на экспорт и наркотиков на импорт, здесь базировался браконьерский флот (официально, конечно, принадлежавший всяким легальным конторам), да и "праворуких японок" общаковским приходилось гонять не через вражескую Находку, а через Ванино и Сахалин. Контингент паромов Холмск-Ванино меня и сейчас не обрадовал, а в 1990-х, говорят, редкий рейс обходился без поножовщины... Очень колоритные описания тогдашних реалий Ванинского порта - в первом комментарии от

Всерьёз за Общак взялись только в 2005 году, и лишь к концу 2000-х Бандитский федеральный округ распался на мелкие группировки, полностью ушедшие в тень. Теперь на Дальнем Востоке не Девяностые, а Нулевые, а упущенные бандитами активы стремительно осваивают "москвичи" - то бишь олигархи и их корпорации. Ванино с 2012 года уже не Порт-Общак, а Порт-Мечел - именно эта компания разрабатывает Эльгинский уголь и фактическим владеет Ванинском портом. Который с годовым грузооборотом 30 миллионов тонн входит в десятку крупнейших портов России, на Дальнем Востоке уступая лишь кластеру Находки и Восточного (24 и 70 млн.). Фактически, Находка - это порт Транссиба, а Ванино - порт БАМа, на богатства вдоль которого, помимо угля, и специализируется он в основном. Сам же посёлок не по оборотам мал, и в год на каждого ванинца приходится 2000 тонн перевалки. Я бы сказал, что Ванино - самый портовый город России:

Так что совсем немудрено, что именно портом и началось наше с ним знакомство. С парома пассажиров забирает автобус и везёт частью в гостиницу (площадь перед которой служит и автостанцией), частью на вокзал. У портовой проходной - очередь фур и памятник-якорь:

10.

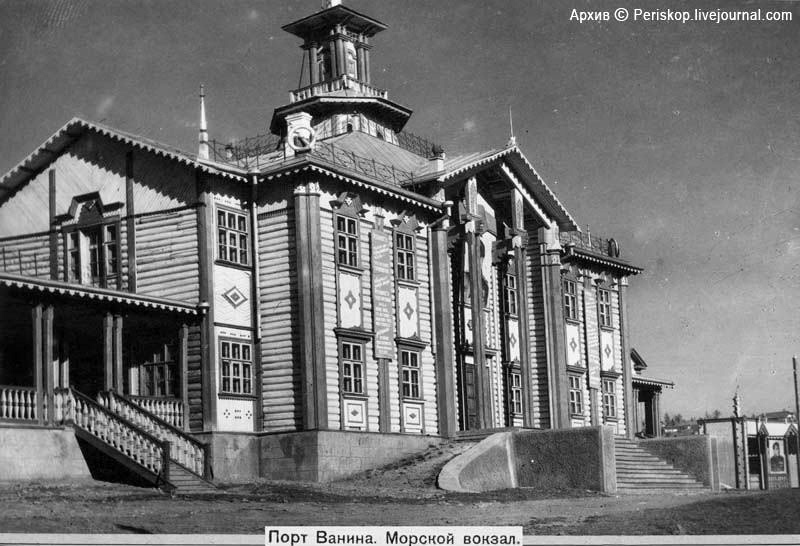

Когда-то в порту был полноценный Морвокзал, причём деревянный и неожиданно красивый:

11.

Но снесли его очень давно, зато капитальный вокзал (1947) станции Ванино является фактически железнодорожно-морским: с кассой РЖД соседствует касса SASCO. Более того, по контингенту это скорее именно Морвокзал: ведь и поезд на запад, и паром на восток отсюда ходят раз в сутки, вот только у второго нет ни предварительной продажи билетов, ни расписания, так что сидеть на вокзале его пассажиром приходится по несколько часов от покупки билета до подачи автобуса.

12.

А если ожидание совсем уж доканает - то Бог в помощь! В углу зала ожидания - потрясающе минималистическая часовня:

13.

При ближайшем рассмотрении оказывающаяся скорее вечно запертой церковной лавкой:

14.

По карте видно, что большая часть путей станции Ванино проходит ниже вокзала, и вместо перрона там забор. Сверху тоненькой ниточкой тянется единственный пассажирский путь - но зато с высокой платформой:

15.

Сдав рюкзаки в камеру хранения, мы поднялись на виадук, за которым начинается город:

16.

Главная достопримечательность Ванина - Приморский бульвар, на самом деле являющийся шумным проспектом. Совершенно прямой, своим уклоном он даст фору Алма-Ате, так что пятиэтажки вдоль бульвара стоят лесенкой:

17.

Но самое главное - бульвар сориентирован точно по фарвартеру входа в бухту, а потому прямо среди проезжей части тут стоят три маяка - два на отдельных башнях эпохи "Дальстроя":

18.

Третий - на крыше администрации за широкой ухоженной площадью Мира:

19.

Вплотную к которой подступает вот такой пейзаж:

20.

Обветшалые избы с наличниками остались, кажется, с додальстроевских времён. Может быть в них жили ещё работяги с лесозавода Тишкина?

21.

Но в основном Ванино застроено чем-то таким:

22.

Подъезд пятиэтажки с велосипедом, который никто не собирается красть:

22а.

А увидев это украшение балкона, я понял, что бандитская слава Ванина в прошлом - в отличие от столичной интеллигенции (в бесконечных разговорах которой о тюрьмах и надругательстве определённо есть что-то фрейдистское), для жителя дальневосточный глубинки конца 2010-х годов петушок - это безобидный симпатичный флюгер.

23а.

Флюгеры в портовом городке вообще популярное украшение. Вот например неожиданно симпатичный образец "колхозной архитектуры", построенный явно в эпоху расцвета бандитской славы.

23.

Ниже пятиэтажек лежит Старое Ванино - так я бы назвал этот район, застроенный явно в эпоху "Дальстроя":

24.

Деревянные дома тех лет, однако, тут в таком состоянии, что язык не повернётся их назвать "бараками":

25.

С одного конца Старого города - дальстроевская (ныне портовая) больница:

26.

Которую я было принял за дом или гостиницу для лагерного начальства:

26а.

С другой стороны - Дворец культуры, дополненный безликой стелой Комсомола:

27.

Да парой львов у крыльца. ДК вмещает ещё и музей, вроде бы неплохой, но мы туда зайти не успевали:

28.

А задний фасад его зрелищнее переднего - ибо глядит на порт:

29.

На причал Сахалинской переправы, построенный в 1973 году в самом конце бухты:

30.

Стела Комсомола по идее отмечает смотровую площадку, но гораздо более эффектные виды открываются со двора близлежащего дома. Как на ладони вся узкая бухта:

31.

И скалистый Бурный мыс на выходе из неё. Где-то там, за этим горизонтом - Магадан...