|

XVIII век с балами и ярмарками подходил к концу, наступал следующий, на троне менялись цари, бульварные газетки писали о модах и дуэлях, втиралась в доверие русскому сердцу гуманистическая западная либеральная мысль, охлаждалась русская душа к вере, надвигались войны и революции. В это время в глухом тамбовском лесу на камне с воздетыми руками стоял день и ночь монах, приклоняя Божию милость к земле русской. Через сто лет «Пасху запели посреди лета», мощи этого монаха поднял Божий Помазанник. Их встреча стала предвестницей страшных бурь на нашей земле, теперь оба они – Царь-мученик и убогий Серафим – оба молят Бога за Россию, стучат молитвой в наши души, призывая заблудших к покаянию. Мощи Угодника Божия прп. Серафима хранятся в Дивеевском женском монастыре и стали одной из самых почитаемых святынь Русской Церкви. Годы жизни святого подвижника

Родители, место рождения и детство Прохора Мошнина

Прохор Исидорович Мошнин, будущий монах Серафим(1754/9–1833), родом был из Курска. Семья его была обеспеченной, отец — Исидор Мошнин был добросовестным и уважаемым строительным подрядчиком, принимал заказы на строительство разных зданий, в т.ч. и храмов. Мать Агафия, занималась домом и детьми, которых было трое, Прохор младший из них. Считается, что Прохор был рожден в 1759г., однако, более поздние записи свидетельствуют о его рождении в 1754 году 19 июля (1 августа по нов. Падение с колокольни и исцеление от болезни

Чудесное спасение после падения с колокольни Однажды при осмотре верхнего яруса недостроенной колокольни, мальчик, отпустив руку матери и неосторожно шагнув на незакрепленный край доски, вдруг провалился с лесов вниз. Что было с матерью! Она через ступеньку летела вниз. А добежав, в изумлении и радости обрела дитя живым, стоящим на ногах и улыбающимся, словно на ангельских крыльях спустившимся с огромной высоты без единой царапины. Это было первое чудо, припомнившееся матери, когда возросший сын стал просить ее о благословении на иноческий путь. Вспомнила она, что пролетело в ее голове, пока она бежала тогда по лестнице вниз: «Господи, все что угодно, только бы был жив!». А еще пришла на ум памятная встреча на улице с жившим тогда в Курске юродивым, который указав на младшего сына, сказал Агафии:

«Блаженна ты, вдовица, что у тебя такое детище, которое со временем будет крепким предстателем пред Святой Троицею и горячим молитвенником за весь мир!».

И еще чудо было в детские годы Прохора, которое помнила мать и, которое вспоминал потом сам Серафим, свидетельствуя о явленной благодати от Божией Матери. Когда маленький Проша заболел, мать долго молилась над ним и, будучи на грани отчаяния, была потрясена рассказом пробудившегося сына о том, что во сне к нему пришла Богородица и сказала, что он будет исцелен от болезни. И в этот день случилось чудо – грянул гром, заходили тучи, и крестный ход с иконой Курской Коренной Божией Матери, шедший по городу, вдруг свернул под дождем для близости через проходной двор, где жила семья. Мать тут же вынесла дитя под благословение к иконе Божией Матери и болезнь отступила. Выбор жизненного пути был определен для Прохора свыше. Он унаследовал от отца живой ум и деловую смекалку, знал толк в купеческом деле, от матери же приобрел теплоту души и твердое упование на Бога. Юношей, управляясь по хозяйству и, помогая матери, он не выпускал из ума мысль о монашеской жизни. Испросив у родительницы благословение, Прохор с товарищами пошел в Киево-Печерскую Лавру. Утвердившись окончательно в своем намерении встать на иноческий путь и получив благословение у Печерских старцев, будущий Саровский подвижник отправился к месту своего спасения. По дороге Прохор зашел домой и пробыл некоторое время с матерью, но, после неизбежного расставания, благословленный от матери большим медным крестом, будущий инок оказался в 1778 году в Саровской пустыни. Саровская пустыньПослушание в Саровской пустыни молодой насельник исполнял, какое прикажут: был и на общественных работах, и на заготовке дров, и в просфорне работал, и в столярной мастерской, и пономарил. Его смирение, усердие и послушание убеждали наставников – отца Пахомия и отца Иосифа, в том, что это будет монах-подвижник. Прохор все делал с радостью, считая послушание главным делом монаха.

Опытно пройдя путем послушания, позже, став духовником Дивеевских сирот, он наставлял их: «Послушание превыше всего, превыше поста и молитвы! И не только не отказываться, но – бегом бежать нужно на него! Переносить, не смущаясь и не ропща, всякие скорби от собратий: ибо монах – только тот и монах, когда, как лапти, будет всеми отбит и отрепан… Первое правило иноку, – на этом все монашество зиждется, – послушание и полное отсечение воли» (Житие преподобного Серафима, Саровского чудотворца. Священномученик Серафим (Чичагов)).

С первых дней пребывания в монастыре послушнику было послано испытание – не смотря на молодость и от природы крепкое сложение, здоровье Прохора ухудшалось. Через три года водянка окончательно свалила его. Болезнь была так тяжела, что боялись печального исхода, но ропота от болящего не слыхивали. А однажды, после принятия Святых Христовых Таин, он увидел у своей постели Преблагословенную Владычицу, которая Сама изволила исцелить больного, коснувшись его, и тут же из тела вытекла вода, его отяжелявшая. Царица Небесная рекла: «Сей есть от рода Нашего». После чего монах был здрав, и вскоре сам на этом месте в новой церкви выстрогал престол, освященный позже в честь Зосимы и Савватия Соловецких. Монашество, рукоположение в священнический сан«Возложив руку на плуг», Прохор уже не оглядывался назад.

13

Август

1786 года

После 8 лет пребывания в монастыре он пострижен был в монахи с именем Серафим, что значит «пламенный».

Постригал Серафима настоятель монастыря отец Пахомий, а отцы Иосиф и Исайя были восприемными, с ними на всю жизнь сохранил он святую дружбу.

Видение Серафиму Господа Иисуса Христа в храме В храме Серафим исполнял службу иеродиакона, а потом столярничал, дрова рубил, все время работал или молился. Господь укреплял его и давал силы. Отцы-наставники все больше убеждались в духоносности молодого монаха. Однажды на Литургии диакон Серафим замер в Царских вратах с поднятым орарем. Его под руки увели в алтарь совершенно онемевшего и в полном восторге чувств. Позже он рассказал, что видел, как Господь Иисус Христос в облаке Небесных Ангелов прошел по воздуху через храм, благословил служащих и народ, и вошел в образ справа от врат. Свои труды во имя Господа Серафим после этого утроил и в 1793 году получил благодать священнического сана, ему не было тогда и 40 лет. Внешность батюшки Серафима

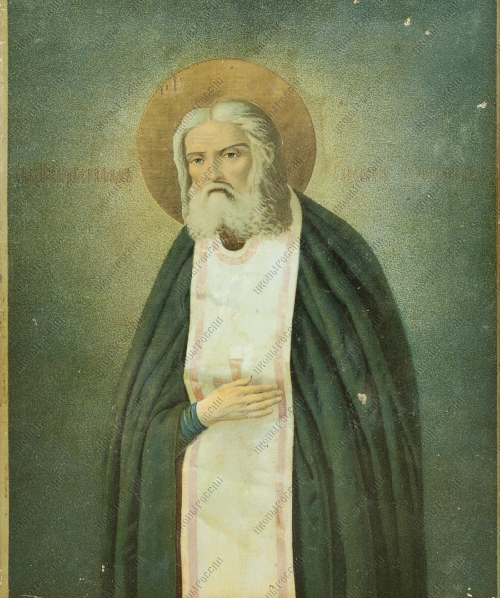

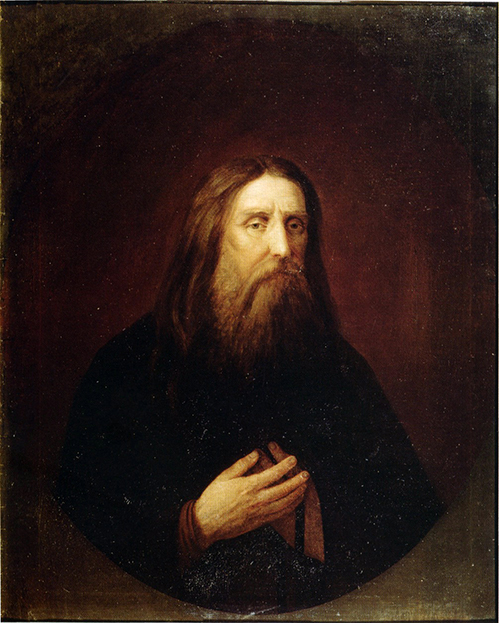

Икона Серафима Саровского, преподобного

О внешности отца Серафима известно, что был он

«высокого роста, около 2-х аршин и 8-ми вершков (около 1 м 80 см), несмотря на строгое воздержание и подвиги, он имел полное, покрытое приятною белизною, лицо, прямой и острый нос, светло-голубые глаза, весьма выразительные и проницательные; густые брови и светло-русые волосы на голове. Лицо его окаймлялось густою, окладистою бородою, с которою на оконечностях рта соединялись длинные и густые усы.

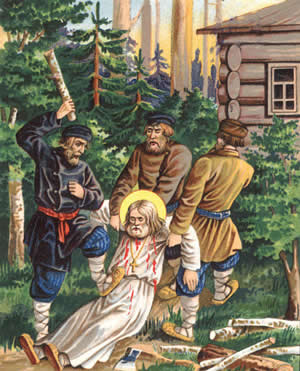

Он имел мужественное сложение, обладал большими физическими силами…, носил постоянно одну и ту же убогую одежду: белый полотняной балахон, кожаные рукавицы, кожаные бахилы – вроде чулок, поверх которых надевал лапти, и поношенную камилавку. На балахоне висел крест, тот самый, которым благословила его родная мать, отпуская из дома; а за плечами висела сумка, в которой он носил при себе св. Евангелие» (Житие преподобного Серафима, Саровского чудотворца. Священномученик Серафим (Чичагов)). Отшельничество Отшельничество Серафима началось через два года после его рукоположения (около 1795г.). От многих трудов в монастыре у подвижника снова открылась болезнь – распухли и кровоточили ноги, но вместо лазарета он отпросился у настоятеля отца Пахомия в пустынную лесную хижину. Крепко возлюбив молитву и возложив упование на Бога, в уединении он нес подвиг строго поста. Только по воскресеньям и праздникам приходил в обитель на службу, причащался и брал из трапезной немного хлеба, который высушивал. Овощами с огорода возле хижины и этими сухариками питался Серафим, да еще часть их отдавал лесным гостям – зверушкам, прирученным и не боявшимся отшельника. Нападение разбойниковНападение разбойников стало новым способом диавола пресечь пламенную пустынную молитву подвижника. Однажды к избушке Серафима пришли три человека (это произошло в 1804г.), рассудившие, что в лесу отшельник прячет деньги. Они напали на Серафима и, хотя он мог бы обороняться, имел силы и топор держал в руках, однако, положил его на землю и не стал сопротивляться нападавшим.

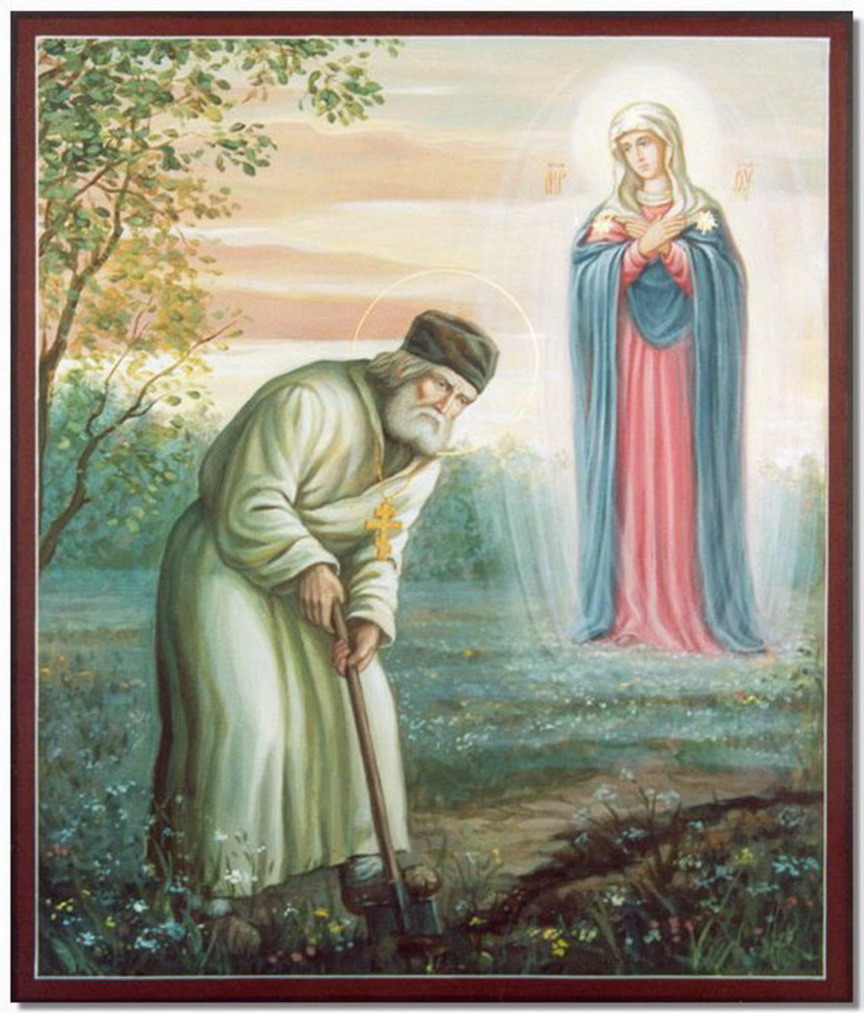

Нападение разбойников на прп. Серафима Саровского Святой был жестоко избит разбойниками, которые ничего не нашли, конечно, в хижине и бросили израненного умирать. Но Господь сохранил Серафиму жизнь. Он смог добраться до монастыря и проболел там пять месяцев, а потом так и не выпрямился, ходил согбенным. Голова была проломлена, ребра и грудь перебиты, монахи боялись, что Серафим умрет, так он был плох. Приглашали врачей, но батюшка Серафим не им вверял свою жизнь, — он вновь сподобился Божественного посещения. Не оставляла его Пресвятая Богородица, всегда утешая и исцеляя. В этот раз тоже Она пришла к Серафиму, наполнив вместо боли неизреченной радостью и благословив. После этого он пошел на поправку.

По свидетельству самого Серафима, явления Богородицы были ему в течение жизни 12 раз. Поистине Царица Небесная общалась с ним, как с родным – «сей рода Нашего».

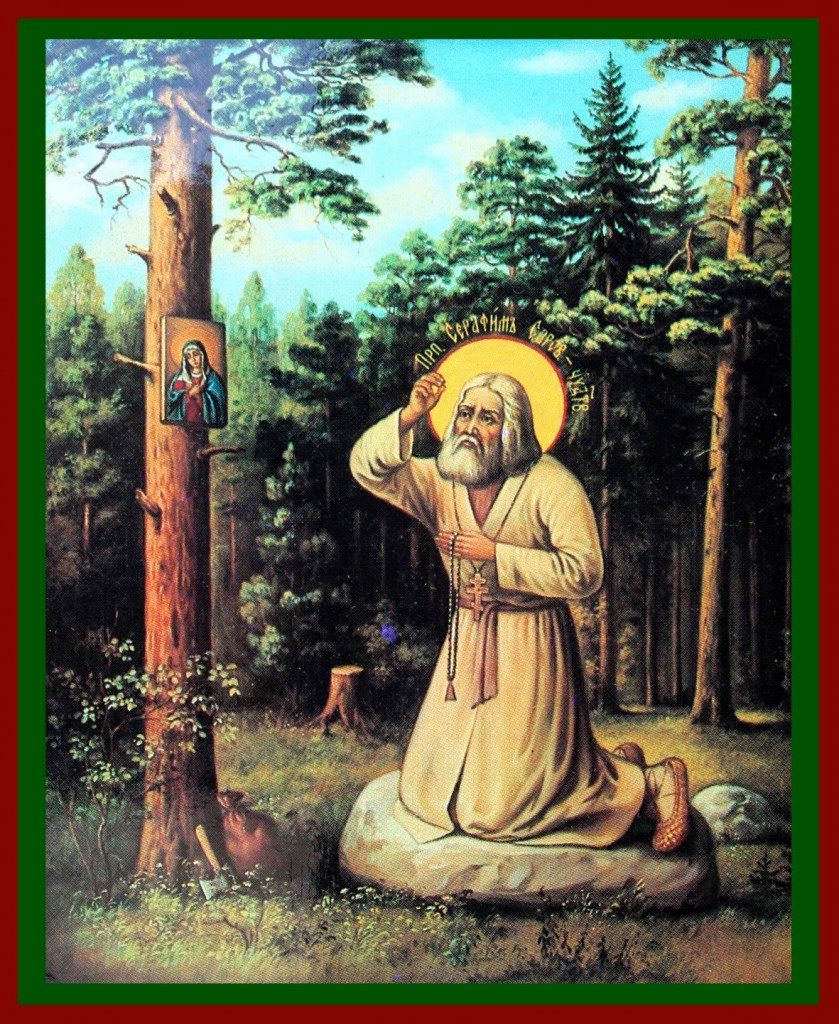

А разбойников тех позже отыскали – они были крепостными соседнего помещика. Монастырское начальство, да и сам помещик, собирались строго наказать преступников, но святой просил простить их, отдав суд Богу. Только требование Серафима оставить их и обещание покинуть обитель, если осудят крепостных, спасло последних от каторги. Но Господь наказал обидчиков, скоро у них погорели дома и они сами пришли просить прощения у святого. Отказ от игуменстваЕдва оправившись, Серафим снова ушел в свою пустыньку. После кончины Пахомия настоятелем был отец Исайя, он любил приходить к святому отшельнику для духовных бесед. Когда настоятель состарился и не смог исполнять руководство монастырем, братия хотела, чтобы настоятелем стал отец Серафим, но он отказался от почести. До этого случая также было, когда начальство желало поставить Серафима архимандритом в Алатырской обители, но тогда тоже Серафим упросил отца Исайю отпустить его в пустынь для молитвенного подвига в одиночестве. Он не был руководителем, он был молитвенником. Подвиг молчанияПосле смерти отца Исайи в 1806 г. старец Серафим ушел в затвор и принял на себя подвиг молчальничества. Если он встречал кого-то в лесу, то падал на колени и опускал лицо на землю, оставаясь так, пока человек не уходил. Три года жил в лесу Серафим, не выходя к людям, только один послушник приходил раз в неделю или реже из монастыря с сухариками и приносил немного квашеной капусты, но и то, никогда не разговаривал с ним Серафим, а то и вовсе не показывался. Этот согбенный старец в старом балахоне и стоптанных лаптях на самом деле был воин Христов, он вел борьбу с самим диаволом. Укрепляясь чтением псалмов и отсекая всякие помыслы, вдобавок к отшельничеству, посту и молчанью, он взял на себя еще один подвиг — стояние на камне. Молитва на камнеМолитву на камне с воздетыми руками, как древние столпники, совершал преподобный Серафим тысячу дней и ночей. Ночью, никем не видимый, скрывая свой подвиг, святой молился на большом камне в лесу (этот камень впоследствии был расколот и разобран как святыня богомольцами), а днем вставал на небольшой камень в келии.

Икона преподобного Серафима Саровского в молении на камне Сходил с камня он только при изнеможении, для краткого отдыха и еды. Спал Серафим крайне мало, постели не имел, присаживался на колени на малое время или приваливался к стене. Крепкий богатырь, всю жизнь он возносил свой дух над плотью и стал подобен Ангелам.

Интересный факт

Название столпник (от слова столп — или вертикальный камень) в церкви носят некоторые пустынники, подвизавшиеся (молившиеся в уединении) на столпах (на камнях), чтобы от людей удалиться и к небесам приблизиться. К числу их относятся: св. Симеон, сирийский пустынник 4 века(1 сентября), Св. Даниил (11 декабря) родом из Месопотамии 5 век, Св. Алипий (26 ноября) в Адрианополе пафлагонитском стоял на столпе 53 года и умер 118 лет (7 век) и другие. Камень, на котором молился преподобный, к сожалению, не сохранился. Частично осколки камня хранятся в Дивеево, частично разобраны паломниками. Возвращение в монастырь и затворПост и подвиги изнурили тело старца, монахи просили его вернуться в монастырь. Серафим провел в пустыне (в лесной глуши) 15 лет и в 1810 г. снова поселился в монастыре уже при новом настоятеле отце Нифонте. Но и в монастыре он продолжал затворничество, жил уединенно, причащался у себя в келии, никуда не выходил, вытесал себе гроб из колоды и поставил в сенях, непрестанно молился.

За неделю Серафим на молитве прочитывал весь Новый Завет. Как он говорил:

«Чрез это не только душа моя, но и самое тело услаждается и оживотворяется оттого, что я беседую с Господом, содержу в памяти моей жизнь и страдание Его, и день и ночь славословлю, хвалю и благодарю Искупителя моего за все Его милости, изливаемые к роду человеческому и ко мне, недостойному».

К молитвам он прибавлял пост – по средам и пятницам – без еды, ношение вериг (общим весом более 15 кг). Как-то у порога затворника стоял и стучал к нему приезжий епископ Иона, но Серафим, не изменил своему правилу затвора даже для него. Однако чудным образом уже на следующий день двери каморки отворились, и это не причуды, святым руководила Божия Воля. Сам он говорил, что к нему вновь пришла Владычица Небесная и приказала приоткрыть затвор и помогать людям. По воле Богородицы Серафим встал на путь духовного подвига — старчества. СтарчествоСтарчество и дар прозорливости – это плоды молитвенного делания святого отшельника и благословение Богородицы. Старец Серафим принимал посетителей 15 лет, находясь безвыходно в своей келии, окончательно он вышел из затвора только после 1825 года. У себя в хижине старец усаживал гостя на чурбачок, а сам садился прямо на землю или на порог, больше сесть было не на что. Выслушав нужду, давал советы, помазывал маслицем от лампадки, давал выпить святой Агиасмы и вкусить антидора, или наливал ложечку вина – в этом и было все целительство. Но человек, придя больным, уходил здоровым и с радостью, как на крыльях. Серафим всем наказывал молиться Богу, Он Спаситель и Целитель наш. Молитвенное правило для мирян

Прп. Серафим Саровский.1 860-1870-е годы. Неизвестный художник. Холст, масло. При недостатке времени из-за забот, мирским людям Серафим советовал такое правило:

«Вставши от сна, всякий христианин, став пред св. иконами, пусть прочитает молитву Господню: Отче наш – трижды; в честь Пресвятой Троицы, потом песнь Богородице: Богородице Дево, радуйся – также трижды и, наконец, Символ веры: Верую во единаго Бога – единожды. Совершив это правило, всякий христианин пусть занимается своим делом, на которое поставлен или призван.

Во время же работы дома или на пути куда-нибудь пусть читает тихо: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго или грешную. Перед обедом снова повторить указанное правило и потом в остаток дня про себя молиться: Пресвятая Богородице, спаси мя грешнаго. На ночь снова то же правило – Отче наш, Богородица и Верую». Святой Серафим любил людей, жалел, молился за них, всех встречал и провожал радостным восклицанием Христос Воскресе. Всех встречал равно – и богача и бедняка, всех видел старец насквозь, с особенной любовью молился за раскаявшихся. Никого не укорял, но некоторым строго указывал на грехи, пробуждал совесть. Ежедневно к его келии стекались сотни людей, обласканные старцем, они уходили в слезах просветления, наполненные любовью и верой. Молитвенное правило отца Серафима было не таким кратким, как он научил мирян, он за всех молился, и поминовение было такое длинное, что, не имея возможности произнести все имена, он зажигал за всех свечи перед образом Богородицы. Монахи сетовали – как бы не было пожара. А Серафим утешал, что пока он жив – пожара не будет, но смерть его откроется пожаром. Пророчество сбылось. Монастырь Серафима Саровского: обитель в Дивеево

Серафимо-Дивеевский женский монастырь Забота о Дивеевской обители стала обязанностью отца Серафима еще со времен отца Пахомия и матушки Александры – первоначальницы женской общины. Ими было заповедно отцу Серафиму еще в 1789 году всегда смотреть за нуждами сестер. Земной Ангел Серафим всю жизнь помогал, окормлял, наставлял их, посылал деньги, воск, свечи, мед, все потребное малой девичьей общине. Всегда молился за сестер и давал духовные советы.

За попечение о Дивеевских сиротах враг делал батюшке Серафиму разные скорби – братия Саровская недолюбливала этого его попечения, даже доносы были, и указ из консистории присылали о расследовании. Святой источникДля отдыха от суеты отец Серафим уходил из своей келейки в лес за две версты на родник. В свою старую дальнюю пустынь трудно ему было дойти с больными ногами, а здесь было место поближе. Тут недалеко от монастыря он сподобился новой встречи с Богородицей. Мотовилов Н.А. так рассказал об этой встрече Серафима 25 ноября 1825 года:

«пробираясь по обычаю сквозь чащи леса по берегу реки Саровки к своей дальней пустыньке, увидал он ниже того места, где был Богословский колодезь, и почти близ берега реки Саровки Божию Матерь, явившуюся ему тут, а дальше и позади Ее на пригорке двух апостолов: Петра Верховного апостола и евангелиста Иоанна Богослова. И Божия Матерь ударила землю жезлом так, что вскипел из земли источник фонтаном светлой воды».

На том месте, где стояла Божия Матерь, Серафим ископал колодец, вода в нем была святой и целебной, называется источник Серафима Саровского (существует и в настоящее время). Указания Божией Матери по устройству девичьего монастыряБожия Матерь дала отцу Серафиму подробное указание об устройстве новой Дивеевской сестринской обители — Четвертого Ее удела на земле. Сама Небесная Владычица указала место монастыря, повелела обнести его рвом и насыпью, повелела поставить храм с престолами Рождеству Христову и Богородицы, и построить рядом мельницу для обеспечения монастырского дохода, установила новый устав обители, чтоб в нее принимали только девиц.

Серафим Саровский. Явление Божьей Матери на Канавке. Сама Она обещалась неотступно быть с сестрами и батюшке Серафиму повелела устроить девичий монастырь и не оставлять попечения о сиротах, что он и исполнил с помощью своего ученика Михаила Васильевича Мантурова. Сохраняется свидетельство Серафима о том, что все сестры Дивеевской обители будут спасены, кроме трех.

«Я, убогий, упросил о вас Божию Матерь и не только о вас, но по всех, любящих меня, и о тех, кто служил мне и моё слово исполнял; кто трудился для меня, кто обитель мою любит, а кольми паче вас не оставлю и не забуду. Я отец ваш, попекусь о вас и в сём веке, и в будущем; и кто в моей пустыне жить будет, всех не оставлю, и роды ваши не оставлены будут. Вот, какой радости Господь сподобил нас, зачем нам унывать!»

Кончина преподобного Незадолго до смерти Пресвятая Богородица известила Серафима: «Скоро, любимиче Мой, будешь с Нами!». 1 января 1833 года он последний раз причастился в храме, силы уже оставляли его, но он был спокоен. После службы, прощаясь, сказал всем:

«Спасайтесь, не унывайте, бодрствуйте, днесь нам венцы готовятся».

Вечером слышали, что старец пел в келии пасхальные песнопения. Рано утром заметили дым над кельей и стали стучать к нему, когда вошли – огня не было, только тлели книги и вещи от упавшей свечи, а старец стоял на коленях перед иконой Божией Матери Умиление и был уже мертв. Прославление в лике святыхКак при жизни некоторые саровцы недолюбливали Серафима, так и при канонизации были противники. Но все решила резолюция Государя Николая II на документах синодальной комиссии о житии, смерти и мощах всероссийского батюшки:

«Прочел с чувством истинной радости и глубокого умиления».

Торжественная процессия с мощами преподобного Серафима Саровского, возглавляемая императором Николаем II. 1903

1

Август

1903 года

В Сарове состоялось прославление с участием Императорской семьи и при большом стечении народа – до 300 тыс. паломников. Когда подняли честные останки и переложили в новый гроб, мощи святого благоухали. Зафиксированы были случаи исцеления у мощей.

Дни памятиДни памяти преподобного Серафима Саровского празднуются 1 августа и 15 января. Судьба Дивеевской обители и мощей преподобного после революцииПосле революции сбылось предсказание старца:

«Придет время, и мои сиротки в Рождественские ворота, как горох, посыплются».

На праздник Рождества Богородицы в 1927 г. Дивеевская обитель была упразднена, а монахини разогнаны. Мощи находились в Сарове, но в 1920г. монастырь там закрыли, мощи были вскрыты большевистскими властями, затем их вывезли в Ардатов, а потом вообще в неизвестном направлении. В конце 1990 г. в запасниках музея истории религии, который находился в Ленинграде в Казанском соборе (собор тогда не действовал, был только музеем), были найдены неизвестные останки. После изучения комиссия, во главе с епископом Евгением Тамбовским (Жданом) и епископом Арсением (Епифановым) установила, что эти останки – мощи святого Серафима Саровского чудотворца. Обретение мощей, где они находятся сейчасУже в феврале 1991 года мощи Серафима Саровского были открыты для поклонения в Москве в Богоявленском соборе. Летом того же года мощи крестным ходом, с остановками по всем городам, были перенесены из Москвы в Дивеево.

Рака с мощами преподобного Серафима Саровского в Дивеево 30 июля 1991 года исполнилось предсказание батюшки, что телом после смерти он будет пребывать не в Сарове, а в любимой сестринской обители – Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре.

|