|

Наталье Фонвизиной посвящали стихи Жуковский и Некрасов. Достоевский писал с нее Сонечку Мармеладову, с ее жертвенностью, а Лев Толстой — Наташу Ростову в «Войне и мире».

Сама же Наталья Дмитриевна считала себя прототипом пушкинской Татьяны из поэмы «Евгений Онегин» и даже письма друзьям подписывала этим именем («Таня»).

Наталия Дмитриевна Фонвизина-Пущина родилась 1 (13) апреля 1803 (по другим сведениям 7 (19) апреля 1805. Скончалась 10 (22) октября 1869).

Дворянский род Апухтиных, или как писали в старину Опухтины, известен со второй половины шестнадцатого века.

Известно, что дедушкой Натальи был генерал-поручик, член московской конторы Военной коллегии, член суда над Е.И. Пугачевым и его сподвижниками, генерал-губернатор Симбирского и Уфимского наместничества в 1783-1784 Апухтин Иоаким Иванович, сын капитана Ивана Ивановича Апухтина и Анны Ивановны Зыбиной.

Отцом Натальи был крупный, но разорившийся орловский помещик Дмитрий Акимович (1768-1838). Её матушка была Мария Павловна, в девичестве Фонвизина (1779-1842). Семейство Фонвизиных принадлежало к числу русских высокообразованных интеллигентов немецкого происхождения.

К моменту рождения дочки Наташеньки её родители были уже вполне зрелыми людьми. Марии Павловне было около двадцати четырёх лет, а Дмитрию Акимовичу тридцать пять.

Наташа родилась в имении Отрадное на берегу реки Унжи. Это родительское имение останется в её сердце на всю жизнь самым счастливым воспоминанием. В ту пору её отец был костромским предводителем дворянства и очень богатым человеком, обладателем больших поместий. Наташа уютно себя чувствовала в родительском поместье. Костромские леса, просторы лугов и полей, добродушие крестьян, народные праздники с песнями и хороводами были ей по душе. С раннего возраста все отмечали её душевную тонкость, любовь к природе, экзальтированность, религиозность, странным образом уживавшуюся с мечтательностью.

Она была так хороша, что ею невозможно было не любоваться. Но девочка мечтала о монастырской жизни. Наташе были неприятны восхищённые взгляды, направленные на неё. Чтобы не быть такой красавицей, она нарочно часами подставляла своё лицо жарким лучам солнца и радовалась, когда ее лицо теряло нежность и очарование.

Она была безразлична к той роскоши, которая окружала её в доме. С детства Наташа мечтала совершить подвиг. Возможно, что именно идеал христианского мученичества и самопожертвования поможет ей спустя годы перенести все испытания, какие ей предуготовила жизнь. Она была безразлична к той роскоши, которая окружала её в доме. С детства Наташа мечтала совершить подвиг. Возможно, что именно идеал христианского мученичества и самопожертвования поможет ей спустя годы перенести все испытания, какие ей предуготовила жизнь.

Годы шли. Наташа взрослела. Когда ей ещё не было и шестнадцати, её мыслями завладел некий молодой человек. Но он внезапно перестаёт посещать имение Отрадное. Его исчезновение совпадает по времени с разорением отца Наташи.

У Наташи появилось неотступное желание уйти в монастырь.

Она стала носить под платьем вериги, спать на полу без одеяла и подушек, проводить ночи в молитве.

Обеспокоенные родители приглашают гостей, устраивают вечера, чтобы развлечь Наташу. Но эти попытки ещё больше угнетают её. Она решает уйти пешком из дома в монастырь.

Близкие спохватились, обнаружив её исчезновение.

Вскоре их поиски увенчались успехом: на пути в монастырь её встретил друг семьи, некий Верховский и уговорил вернуться домой.

Для семьи начались трудные времена. Кончились деньги, а продавать имущество они стыдились. Дмитрий Акимович уехал в Москву и был арестован за долги. В его отсутствие приехали описывать имущество. Однако хозяйка имения Мария Павловна Апухтина держалась с достоинством и сумела не показать вида, как она огорчена происходящим, хотя сдерживать себя было очень нелегко, потому что все в доме плакали.

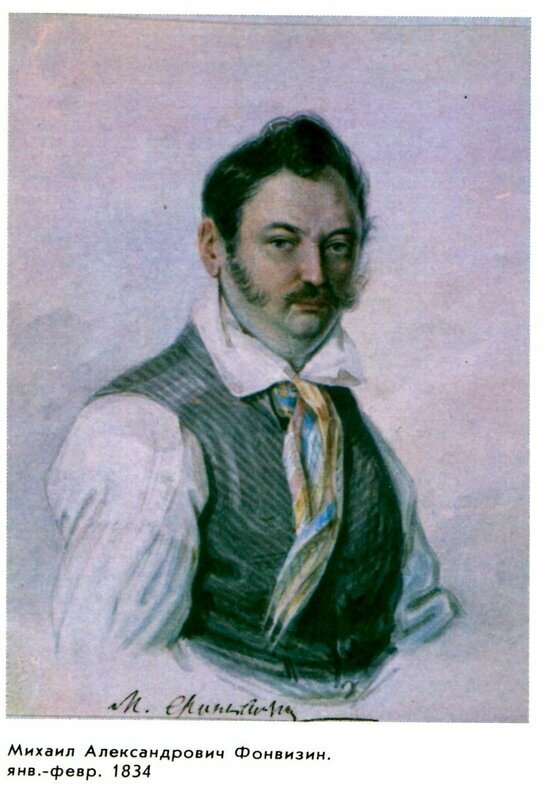

Вскоре к Фонвизиным приехал двоюродный брат Марии Павловны Михаил Александрович Фонвизин, который был на семнадцать лет старше своей племянницы.

Михаил Александрович родился и вырос в семье, принадлежавшей к высшему слою дворянской интеллигенции и уже в предшествующем поколении сыгравшей выдающуюся роль в литературном и общественном движении своего времени. Он доводился племянником Д.И. Фонвизина и куратора Московского университета П.И. Фонвизина. С детства от усвоил традиции своей семьи, высокую общую культуру и передовые воззрения своей эпохи. Как и многие русские дворяне, всю переписку с родными он вел по-французски. Участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов, уже год он имел чин генерал-майора.

Помня Наташу маленьким ребенком, он поразился ее превращению в восхитительную "красавицу полную огня, хотя и с оттенком какой-то грустной сосредоточенности".

Отец Наташи задолжал большую сумму денег матери Михаила Александровича. Узнав, что Апухтины разорены, Михаил Александрович разорвал вексель и бросил его в камин, после чего сказал Дмитрию Акимовичу, что будет счастлив, если Наташа согласится стать его женой.

Отец рассказал дочери о великодушном поступке генерала, о его словах и добавил, что и сам будет рад видеть её женой такого замечательного человека.

Наталия Дмитриевна, как истинная христианка, покорилась своей участи и согласилась выйти замуж за Михаила Александровича Фонвизина, который был в ту пору вдвое старше её. Это был первый подвиг самоотречения.

Так в первой половине 1821 года Наталия Дмитриевна едва не убежала в монастырь, а во второй половине этого года она стала невестой.

В 1822 году Михаил Александрович вышел в отставку и стал жить в своем подмосковном имении Крюково. В сентябре 1822 года состоялась их свадьба.

Никто из родных не знал, что Михаил Александрович состоял членом тайного общества, сначала - Союза спасения, затем - Союза благоденствия, а после его расформирования - членом Северного общества декабристов, и участвовал в подготовке декабрьского восстания в Москве в 1825 году...

...Их первенцу было 2 года, Наталия Дмитриевна ждала второго ребёнка. Начался 1826 год. 3 января отец семейства был арестован в своём имении Крюково и увезен в Петербург.

Оберегая покой жены, Михаил Александрович упросил приехавших за ним скрыть истинные причины их визита. Какое сердце не дрогнет при виде сильно округлившейся невысокой юной женщины, смотрящей на вас по-детски испуганными глазами, голубыми как январское небо?

Приехавшие приложили все усилия, чтобы всё выглядело, как обычная поездка в Москву по делам. Наталии Дмитриевне с раннего детства была присуща особая чувствительностью, даже некоторая прозорливость. В этот раз её сердце почувствовало беду.

Михаил Александрович простился с ней и двухлетним сыном. Весело улыбаясь им, сел в сани. Когда сани выезжали за околицу, Наталия Дмитриевна стояла за воротами и увидела, что путешественники свернули на петербургский тракт. Это подтвердило её страшные предчувствия. Наталия Дмитриевна лишилась чувств.

Придя в себя, Наталия Дмитриевна принимает решение о необходимости своей поездки в Петербург. Напрасны были уговоры близких людей. Она поехала.

В Петербурге она смогла вести тайную переписку с Михаилом Александровичем. Много раз она вместе с женой декабриста И.Д. Якушкина нанимали лодку, на которой довольно близко подплывали к Петропавловской крепости, чтобы видеть и приветствовать своих мужей, когда тех выводили на прогулку.

Спустя время Наталия Дмитриевна уезжает в Москву. 4 февраля 1825 года у нее родился второй сын.

В апреле 1826 года Наталия Дмитриевна вновь едет в Петербург. 25 апреля ей по разрешению чиновников удаётся увидеть мужа.

21 января 1827 года Михаила Александровича осудили по IV разряду на каторжные работы и отправили в Читинский острог в Сибирь. Перед отправлением ему было разрешено свидание с женой, после чего она едет на первую станцию от Петербурга, чтобы еще раз проститься с мужем. Наталия Дмитриевна сказала ему о своем решении ехать за ним в Сибирь, но он просил её остаться с сыновьями. Ведь старшему было только три, а младшему не было ещё и года.

Каждая мать знает, как трудно оставить детей, особенно таких крошечных. Наталия Дмитриевна долго мучилась, много плакала и молилась, и поняла, что мужу она будет нужнее. Она добивается разрешения ехать к мужу на каторгу.

В марте 1828 года она приезжает в Читу. Наталии Дмитриевне через две недели исполнилось 23 года.

Через некоторое время Наталия Дмитриевна заболела. Причиной болезни послужил ряд причин. Это и разлука с детьми, и беспокойство о них, и невозможность постоянно находиться рядом с мужем, и непростые отношения, сложившиеся с другими дамами, не разделявшими ее религиозных взглядов.

Болезнь выражалась в том, что у нее нарушился сон, по ночам она вскрикивала, иногда на нее нападал безотчетный страх. Она кричала по ночам так, что слышно было на улице. Декабрист А. И. Одоевский напишет об этом так:

Зачем ночная тишина

Не принесет живительного сна

Тебе, страдалица младая?

Уже давно заснули небеса,

Как усыпительна их сонная краса

И дремлющих полей недвижимость ночная!

Спустился мирный сон, но сон не освежит

Тебя, страдалица младая!

Опять недуг порывом набежит,

И жизнь твоя, как лист пред бурей, задрожит,

Он жилы нежные, как струны напрягая,

Идет, бежит, по ним ударит; и в ответ

Ты вся звучишь и страхом, и страданьем,

Он жжет тебя, мертвит своим дыханьем

И по листу срывает жизни цвет...

И только после переезда на поселение это болезненное состояние прошло.

Наталия Дмитриевна напишет о себе, что вся она соткана из крайностей и противоположностей. Она то весела, то задумчива и грустна. Она забывала о себе и своих насущных нуждах, когда обнаруживала, что кто-то нуждается в её помощи. Она проявляла в таких случаях смелость и решительность, находила способ помочь человеку.

По своему мировоззрению Наталия Дмитриевна была полной противоположностью другим женам декабристов. Она никогда не стремилась к светской жизни, к большому обществу, к развлечениям. Ей претила светская жизнь. Никто не разделял ее мировоззрения. Тем не менее, в Чите, а потом и Петровском Заводе с 1830 года Наталия Дмитриевна разделяла с ранее приехавшими женами все заботы о декабристах. Общие проблемы их сплотили.

В ноябре 1832 года в связи с рождением великого князя Михаила вышел царский указ о сокращении сроков заключенным. М.А. Фонвизину как осужденному по четвертому разряду каторга должна была быть заменена поселением. Но отъезд их задержался на год из-за болезни Михаила Александровича. Местом поселения Фонвизиных был назначен Енисейск. Здесь у них большой каменный дом. Здесь Наталья Дмитриевна, впервые в Сибири, разбила цветники на обширном дворе в основном из местных же растений, которые ей приносили мальчишки, за небольшую плату выкапывавшие их в тайге: жарки, ирисы, ромашки, орхидеи разных цветов, рябчики и лилейники.

В 1835 году отцу Натальи Дмитриевны Дмитрию Акимовичу удалось выхлопотать возможность переезда его зятя Михаила Александровича из Енисейска в Красноярск. Затем с 1838 года Фонвизины в Тобольске. Здесь Наталья Дмитриевна продолжает вести активную общественную деятельность. Переписывается со вновь прибывающими ссыльными, помогает им в обустройстве. Здесь встречается с Достоевским, Дуровым, Петрашевским. Именно от Петрашевского узнает Наташа об участии ее старшего сына в их кружке. Переписывается с далекими друзьями: Якушиным, Пущиным. 17 марта 1838 года скончался Дмитрий Акимович. Известие о смерти отца так поразило Наталью Дмитриевну Фонвизину, что она надолго занемогла.

В Сибири Фонвизина рожала дважды, но оба ребенка умерли в раннем возрасте. Наталья Дмитриевна взяла на воспитание девочку Настю, потом еще двух девочек, которых впоследствии привезла из Сибири и выдала замуж. Наталия Дмитриевна очень тосковала по своим детям и все время ждала, что будет разрешено привезти их к родителям. Бабушка М.П. Апухтина, на попечении которой остались два маленьких внука Митя и Миша, не смогла дать им хорошее воспитание. Неважным воспитателем оказался и их дядя И.А. Фонвизин, бесконечно преданный брату и его семье. Мальчики росли бездельниками и шалопаями, не имевшими никаких привязанностей к родителям и смотревшими на переписку с ними как на тяжкую повинность. Естественно, что это был дополнительный источник страданий для Фонвизиных. Последним же ударом для родителей явилась ранняя смерть сыновей — двадцати пяти и двадцати шести лет.

В начале 1853 года в связи с болезнью брата Ивана М.А.Фонвизин получает разрешение выехать из Сибири в подмосковную усадьбу Марьино Бронницкого уезда Московской губернии. Наталья Дмитриевна через месяц в сопровождении жандарма, старой няни, разделявшей изгнание, М.Д. Францевой и двух приемных девочек, отправилась вслед за мужем. Однако Фонвизины не застали Ивана Александровича в живых, он умер до их приезда. Они возвращаются единственными владельцами огромного состояния, которое наследовать за ними было некому. Один за другим умерли их сыновья: Дмитрий (30.10.1850), студент Петербургского университета, и Михаил (30.10.1851), подпоручик лейб-гвардии Преображенского полка. Умерли родившиеся в Сибири сыновья Богдан и Иван. Меньше года прожили Фонвизины в Марьине. 30 апреля 1854 года умирает от сердечного приступа Михаил Александрович...

Марьино. Фото из интернета

По приезде в Марьино Наталия Дмитриевна занялась устройством имения. После смерти Михаила Александровича хлопот и забот еще прибавилось.

За насущными хлопотами Наталья Дмитриевна не забывает переписываться с товарищами по изгнанию. Особенно близок ей Иван Иванович Пущин. Принимал участие в восстании декабристов 1825 года, приговорён за это к смертной казни, которая была заменена пожизненной каторгой. Пущин провел в Сибири целую жизнь — 30 лет. Возвращён из ссылки в 1856 г. Ему разрешили поселиться в пределах Москвы.

Надо упомянуть, что хотя Пущин и никогда не был официально женат, но в ссылке он имел двух незаконнорожденных детей. Его родные отказались их принять, из-за чего Пущин сильно переживал. Наталья Дмитриевна сказала, что готова стать приемной матерью его детям и слово свое сдержала. Она действительно станет матерью детям Пущина. В 1860 году она выдаст замуж его дочь Анну, которая умрет в 1863 году, а Иван Пущин-младший доживет до 1923 года.

В 1856 году, тайно, под видом поездки по дальним имениям, Наталья Дмитриевна уезжает в Тобольск. Скорее всего, посещает и Ялуторовск, где жил Пущин. Там Пущин, получивший письмо о готовящемся в связи с коронацией помиловании декабристов и возвращении им прежних прав дворянства, делает ей предложение.

Вот её собственный рассказ: «Он так знаменательно поглядел на меня: ''Cогласитесь выйти за меня замуж, тогда Бог даст мне право защитить вас от вас самих…''. Я испугалась и смутилась… напомнила: ‘’А люди-то что скажут? Ведь нам обоим около ста лет''. Он улыбнулся: ‘’Не нам с вами говорить о летах… Мы оба молодого свойства, а людей кого же мы обидим, если сочетаемся? Вы свободны и одиноки – у вас куча дел не по силам. Очень натурально, что вам нужно помощника. Скорее на меня падёт упрёк, что я женился, рассчитывая на ваше состояние''».

Наталья Дмитриевна, решив спросить Бога, отправилась в Абалацкий монастырь под Тобольском.

Она положила у икон бумажки на три случая: остаться в том состоянии, что есть; принять предложение Ивана Ивановича или уйти в монастырь.

Она пишет: «В стаканчике находилось девять бумажек: по три на каждый вопрос – прикрыв стаканчик тремя пальцами, я тряхнула, выскочила бумажка и упала у самого образа Абалацкой иконы. Признаться, что у меня сердце замерло, и руки так похолодели, что я едва развернула роковую бумажку. Когда прочла согласие на предложение, я невольно вскрикнула: «Господи, что же это такое!».

Перед своим возвращением Наталья Дмитриевна отдаст Пущину бумажку с выпавшим жребием, но попросит «предать это дело Господу» и пока никому из родных и друзей не говорить.

Но друзья обо всём догадывались. В письме к И. И. Пушицу от 15 января 1857 года из Калуги Е.П.Оболенский писал об их взаимном неравнодушии и о том, что этот брак был бы хорош для успокоения Ивана Ивановича, что в Наталии Дмитриевне он найдёт друга в полной мере, наступит тишина, мир, твёрдая опора.

Спустя два года после смерти Михаила Александровича Наталья Дмитриевна вышла замуж второй раз.

Они с Иваном Пущиным обвенчались 22 мая 1857 года в имении Высокое. Вспоминали, что Пущин под венцом «походил на отжившего старика», хотя Наталья Дмитриевна и находила его «молодцом»: ей к тому моменту было 54, а ему — 59 лет.

После свадьбы они поселились в Марьино, где Пущин стал работать над воспоминаниями о дружеских связях с А. С. Пушкиным, вместе с женой отправит А.И.Герцену воспоминания М.А.Фонвизина «Обозрение проявлений политической жизни в России», которые в скором времени были опубликованы в вольной русской печати.

Его «Записки о Пушкине» были опубликованы в 1859 году.

Пара прожила вместе чуть менее двух лет. Иван Пущин умер 3 апреля 1859 года и был похоронен рядом с братьями Фонвизиными около алтаря Михайло-Архангельского храма в Бронницах.

Так, в усадьбе Марьино Бронницкого уезда закончили свои дни после возвращения из сибирской ссылки два известных декабриста: Михаил Александрович Фонвизин и лицейский друг Пушкина Иван Иванович Пущин - мужья Натальи Дмитриевны. После смерти Михаила Александровича имение Марьино перешло к ней .

В 1859 году Наталья Дмитриевна покинет Марьино и последние 10 лет проживет в Москве, где ее дом будет также притягателен для декабристов, как и Марьино.

Эти годы она посвятит поездкам на могилы детей в Одессу, по святым местам в Киев, написанию «Исповеди», которая показывает нам образ живой, любящей женщины, всем пожертвовавшей ради нравственного долга.

Ей ещё придётся похоронить другого декабриста, П.С.Бобрищева-Пушкина, любившего её долгие годы без малейшей надежды на взаимность.

Их дружба скрасила его последние годы. Павел Сергеевич умер в Москве 13 февраля 1865 года в доме Натальи Дмитриевны.

Наталья Дмитриевна Фонвизина намного пережила всех, кого любила и кто любил её, и скончалась 10 октября 1869 года. Погребена была в Покровском монастыре рядом с родителями. Некрополь, увы, был уничтожен в 1930-ые гг.

Вот такая непростая судьба у Натальи Дмитриевны Апухтиной-Фонвизиной, этой самоотверженной, любящей, доброй и волевой женщины...

|

Она была безразлична к той роскоши, которая окружала её в доме. С детства Наташа мечтала совершить подвиг. Возможно, что именно идеал христианского мученичества и самопожертвования поможет ей спустя годы перенести все испытания, какие ей предуготовила жизнь.

Она была безразлична к той роскоши, которая окружала её в доме. С детства Наташа мечтала совершить подвиг. Возможно, что именно идеал христианского мученичества и самопожертвования поможет ей спустя годы перенести все испытания, какие ей предуготовила жизнь.