|

Петр Кончаловский познакомился с дочерью художника, когда пришел к Василию Сурикову на урок. Кончаловскому было тогда всего шестнадцать лет, Ольга была младше его на два года. Петра и Ольгу не представили друг другу, по-настоящему они познакомились только через десять лет, а уже через три недели было принято решение о женитьбе. К тому времени Петр Кончаловский был уже состоявшимся художником, побывавшим в творческих поездках за рубежом.

Свадьба состоялась в феврале 1902 года. Среди почетных были гостей художники Михаил Врубель и Валентин Серов. Более того, Врубель был шафером на свадьбе.

Молодые обвенчались в Хамовнической церкви в Москве и сразу уехали в Петербург, где Петр Кончаловский учился в Академии художеств. На первом же семейном совете молодые решили, что «будущая семейная жизнь должна быть сполна подчинена требованиям искусства и что ему не должны мешать никакие житейские условности».

Отношения в семье царили идиллические. Жена называла мужа «Дадочка», он ее – «Лелечка». При этом едва ли будет преувеличением сказать, что в семье царил матриархат. Петр Кончаловский практически беспрекословно слушался свою жену. Ее коронной фразой было: «Мы этого делать не будем». Или, наоборот, «мы это делать будем». И если уж были произнесены эти слова, то иного решения быть не могло.

Ольга была первым и главным критиком Кончаловского. Ее вкусу и авторитету художник доверял бесконечно. Достаточно было ей сказать: «Не то», и живописец уничтожал эскизы и принимался за работу с нуля. Правнучка Кончаловских Ольга Семенова вспоминала, что Петр мог спросить: «А не порезать ли мне эту картину, Олечка?». Она отвечала: «Режь, Петечка». И он резал.

Как отмечают биографы Кончаловских, жесткость Ольги удивительным образом гармонировала с мягкостью супруга. А его терпение к несдержанности и не всегда объяснимой эмоциональности супруги можно было объяснить лишь его большой любовью.

В семье родилось двое детей. В 1903 году – дочь Наташа, а еще через три года – сын Миша. Своих детей Петр Петрович и Ольга Васильевна никогда не баловали, приучая с детства к строгой дисциплине и наличию обязанностей. Дети не знали выражений «не могу» или «не хочу». Ольга Васильевна с младенчества приучала их к железному слову «надо». День детей был расписан поминутно, а единственной приличной формой досуга считалось чтение. В обязанности детей, помимо обучения в школе, входили ежедневные занятия музыкой и французским языком.

Члены семьи старались никогда не разлучаться. Отец семейства установил правило: во все его творческие поездки с ним направляется вся семья. Это позволяло ему не прерывать творчества и одновременно не обделять вниманием любимую супругу и детей. В поездках Ольга брала на себя все хлопоты по устройству квартиры, быта, обучению детей, лишь бы только муж имел возможность спокойно работать.

Все зимы, вплоть до 1914 года, Кончаловские проводили в Париже. Селились всегда в Латинском квартале. Петр Петрович ходил по музеям, писал. Ольга Васильевна занималась хозяйством, водила в школу дочку, гуляла с сыном в Люксембургском саду. А летом Кончаловские обычно уезжали на юг, к Средиземному морю. Одним словом, могли себе позволить…

Первая мировая война застала Кончаловских на родине Сурикова в Красноярске, куда они приехали погостить с детьми и Василием Ивановичем к его брату, Александру Ивановичу Сурикову. Из Красноярска Петр Кончаловский отправился в действующую армию. Служил он в артиллерии, в 8-м Сибирском стрелковом парковом артиллерийском дивизионе. Но даже на войне он не прекращал заниматься живописью. Во время коротких встреч с женой на вокзале он передавал ей свои картины для выставок.

Впрочем, Первая мировая война вовсе не была для него легкой прогулкой. Ему пришлось и прорываться из окружения, и получить ранение. В 1916 году был награжден орденом Святого Станислава II-й степени. И все три года войны, как гласит семейное предание, Петр Кончаловский носил на груди письма детей с подробнейшим описанием домашних новостей, гимназических успехов и первыми стихами Наташеньки, сочиненными специально для папочки.

Когда случилась революция, Кончаловские, несмотря ни на что, решили отказаться от мысли об эмиграции. Они остались в России.

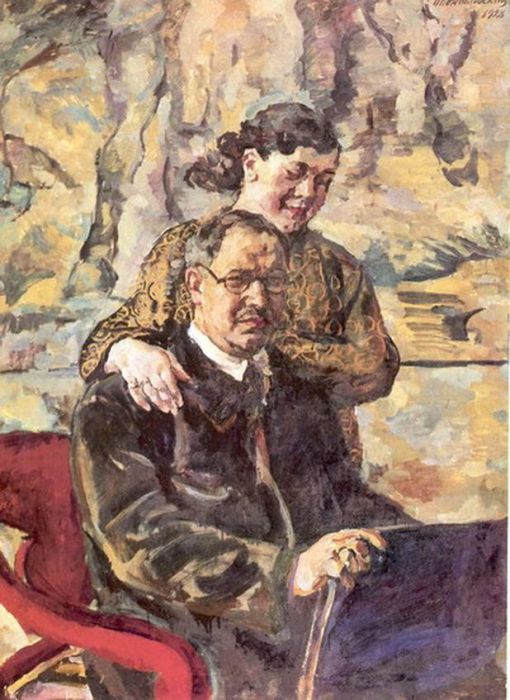

"Автопортрет с женой", 1928г.

«Революцию мы воспринимали как избавление от чего-то рабского, хотя первые годы были очень трудны и полны лишений, – вспоминала Ольга Кончаловская. – Но мы были счастливы. Жили мы без отопления, и пришлось из всей квартиры занять одну комнату, в которой стояла чугунная печка; она отапливала нас всех, и на ней готовилось… В комнате пашей стоял рояль. На огонек приходили друзья, заходили пианисты – Игумнов, Боровский, Орлов, и у нас были чудные музыкальные вечера. Петр Петрович писал портрет детей у рояля в полушубках…»

Именно возле этой печки Петр Петрович писал закутанных в тулупчики Наташу и Мишу…

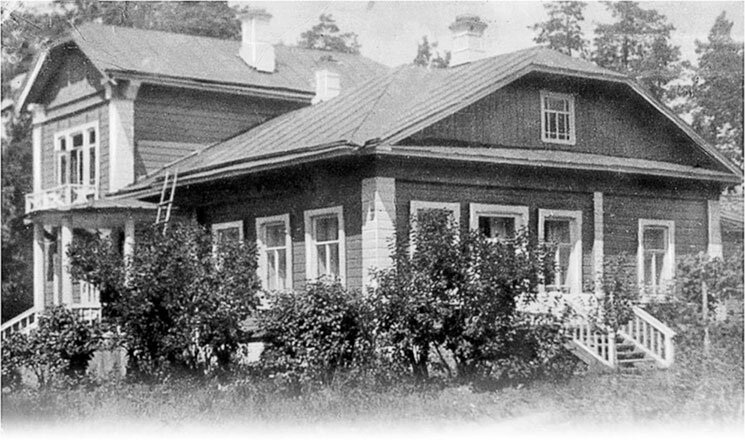

В 1932 году Кончаловские, мечтавшие о родовом гнезде, купили небольшой дом недалеко от Москвы – в Буграх. В молодости Петр Петрович несколько месяцев занимался творчеством в близлежащем имении Белкино, в котором останавливался Пушкин. Узнав, что Белкино перестраивают и многое ломают, поехал и забрал предназначенные на выброс дверь, через которую будто бы входил Пушкин, и изразцы с печки, возле которой тот грелся. Дверь установил в бугровской мастерской, изразцами украсил печь бугровского дома…

Дом Кончаловских в Буграх

Многие подробности семейной жизни известны со слов правнучки Петра Кончаловского Ольги Семеновой. В семье Петра Петровича и Ольги Васильевны не было понятия «люкс» и «комфорт», а словечко «уют» хотя и терпели, но не особо жаловали. Отношение к быту у них было восхитительно пренебрежительное. В их доме царила атмосфера крайней умеренности, прекрасно уживавшейся с радостью бытия, неизменно сопутствующей творчеству. Одежда выбирали не по принципу «модно», а по принципу «удобно, значит, элегантно».

тр Петрович и Ольга Васильевна Кончаловские, 1930 г. / Фото: www.indbooks.in

Единственной слабостью Петра Петровича было душистое мыло, которое он постоянно покупал и клал в шкаф с бельем. Его набралось столько, что потом хватило на все четыре года войны…

Можно только изумляться, как семейной чете удалось пережить времена «большого террора», ведь многих людей из их ближайшего окружения подмял под себя безжалостный молох репрессий. Долгое время своего рода «охранной грамотой» служили статьи Анатолия Луначарского.

Тем не менее, Петр Кончаловский, как и любой другой деятель науки и культуры, был под колпаком бдительных органов. После того, как весной 1932 года он попросился «поработать» в Японию, появилась «Справка от ОГПУ по запросу о поездке Кончаловского в Японию» (ныне она хранится в Российском государственном архиве новейшей истории и была частично опубликована). В ней, в частности, указывалось, что Петр Кончаловский, «бывший дворянин», «имеет знакомства среди всякого рода бывших людей (Гагарины, Головины, Голицыны)», «возбудил ходатайство о выезде за границу в Японию… совместно с женой и сыном. Целью своей поездки Кончаловский указал устройство персональной выставки в Токио и живописные работы».

И далее отмечалось: «Твердых политических убеждений не имеет. Пока не получал персональной пенсии от правительства СССР, тяготился отношением к нему со стороны советских властей и левых художников. После назначения ему персональной пенсии настроение Кончаловского несколько исправилось. Кончаловский часто и бурно возмущался деятельностью руков[одителей] объедин[ений] художников, считая, что коммунисты, руководящие советским искусством, ничего в нем не понимают».

Говорилось в справке и то, что «Кончаловский имеет тесную связь с представителями Японского посольства в Москве», а дальше утверждалось, что через него японцы узнают о настроениях среди советской интеллигенции.

Нетрудно угадать, что в поезде в Японию Петру Кончаловскому было отказано: «Принимая во внимание недовольство Кончаловского условиями жизни в СССР, а также ввиду большого успеха его картин в Японии, есть серьезное опасение, что Кончаловский в СССР не вернется».

После ареста Всеволода Мейерхольда, портрет которого Петр Петрович незадолго до этого написал, его просили поставить подпись под коллективным письмом, обвинявшем режиссера в антисоветской деятельности. Кончаловский отказался.

От предложения писать портрет Сталина Кончаловский элегантно увильнул. «Когда я смогу встретиться с Иосифом Виссарионовичем для первого сеанса?» – спросил Петр Петрович. Ответственные товарищи объяснили то, что он и так прекрасно знал: лично встретиться с вождем нет возможности, надо создавать его портрет по фотографии. «Какая жалость, – развел руками Петр Петрович, – ничего, видно, не получится. Я пишу только с натуры».

И несмотря на это, Кончаловский был беспредельно обласкан властью. Действительный член Академии художеств СССР, лауреат Сталинской премии первой степени «за многолетние выдающиеся достижения», народный художник РСФСР…

Петр Кончаловский ушел 2 февраля 1956 года, не дожив совсем немного до своего 80-летия.

Ольга Васильевна стояла у тела супруга, словно камень, не проронив ни слезинки. Когда Петра Петровича не стало, Лёлечка растерялась, постарела и даже будто стала меньше ростом. Однажды дочь Наташа зашла к ней в гости. Лёлечка стояла возле окна, судорожно вдохнув воздух, хранивший запах масляных красок, тихо сказала: «Как красиво. Только зачем все это нужно, если Петечки больше нет». И ушла вслед за ним через два года в свои 80 лет.

Семья Петра и Ольги Кончаловских была примером семейных устоев. Кончаловские не бросали вызов судьбе, ни с кем не конфликтовали. Они просто сумели сохранить свой мир, свои привычки и традиции. И даже на склоне лет по-прежнему ласково называли друг друга Дадочка и Лёлечка...

Сергей ЕВГЕНЬЕВ

|